14,99 €

Mehr erfahren.

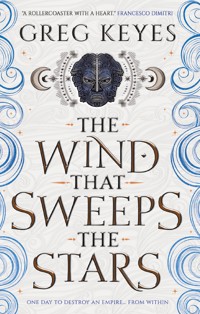

- Herausgeber: Panini

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Der Basilisken-Thron

- Sprache: Deutsch

Jahrhundertelang haben die Herrscher auf dem Basilisken-Thron alle Kontinente unterjocht und die menschlichen Bewohner brutal versklavt. Doch nun, nach endlosen Kriegen, haben die drei menschlichen Reiche Ophion, Velesa und Modjal die grausamen Drehhu in ihr Kernland zurückgedrängt und sich zu einem letzten, massiven Angriff zusammengeschlossen, um sie für immer zu besiegen. Dies wurde schon einmal versucht, aber die höllischen Waffen und die dunkle Magie der Drehhu haben diese bisher vor eine Niederlage beschützt. Dies könnte sich nun ändern, denn jetzt verfügen auch die Unterjochten über eine Geheimwaffe. Ob sie der Menschheit letztendlich zum Sieg verhilft, liegt allerdings in den Händen eines jungen Offiziers, der über sich selbst hinauswächst, eines Barbaren, der aus Liebe finstersten Mächten entgegentritt und einer jungen Frau, die, erstmals fern der Heimat, eine geradezu mörderische Spionagemission ausführen muss. Für alle drei wird es das Abenteuer ihres Lebens sein – das über das Schicksal einer ganzen Welt entscheidet!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 668

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Greg Keyes

Ins Deutsche übertragen von Michaela Link

Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Englische Originalausgabe: »THE BASILISK THRONE« by Greg Keyes published in UK by Titan Books, a division of Titan Publishing Group Ltd., London, UK, April 2023.

Copyright © 2023 Greg Keyes. All Rights Reserved.

Deutsche Ausgabe: Panini Verlags GmbH, Schloßstr. 76, 70176 Stuttgart.

Geschäftsführer: Hermann Paul

Head of Editorial: Jo Löffler

Head of Marketing: Holger Wiest (email: [email protected])

Presse & PR: Steffen Volkmer

Übersetzung: Michaela Link

Lektorat: Peter Thannisch

Umschlaggestaltung: tab indivisuell, Stuttgart

Satz und E-Book: Greiner & Reichel, Köln

YDKEYES001E

ISBN 978-3-7569-9985-9

Gedruckte Ausgabe:

ISBN 978-3-8332-4397-4

1. Auflage, September 2023

Findet uns im Netz:

www.paninicomics.de

PaniniComicsDE

Für Sandra Baxter

Die Schlacht am Expirator

988 E. N.

»Hart Ruder legen!«, rief Kapitän Salemon, während sich die Hälfte ihres Bugs in eine Wolke aus zersplittertem Holz auflöste. Die Späne bohrten sich den Matrosen ins Fleisch, und sie fielen schreiend zu Boden. Alastor sah, wie sich sein Freund Danyel beide Hände vors Gesicht schlug und ins Taumeln geriet. Blut troff ihm durch die Finger.

Die Laros schwankte unter dem zweiten Treffer, der so heftig war, dass Alastor fast seinen Halt im Rigg verloren hätte. Flammen schossen in die Höhe und breiteten sich wie Flüssigkeit auf dem Deck aus.

»Christus von Ophion!«, heulte Jax. Alastor sah, wie sein Kamerad gute sechs Meter über dem Deck in der Luft baumelte und sich nur mit einer Hand an einem Seil festhielt. Alastor, der sich nahe bei ihm in der Takelage befand, streckte den Arm aus, bekam Jax an seinem Hemd zu fassen und zog ihn näher heran, damit er ihn fester packen konnte.

»Kapitän, wenn wir nicht Kurs halten, können wir sie nicht zum Kampf stellen!«, blaffte Kapitänleutnant La Treille. »Unsere Befehle …«

»Wir bräuchten noch mindestens eine Kabellänge, bis wir sie in Reichweite unserer Waffen hätten«, entgegnete Salemon. »Wir wären Fischfutter, lange bevor wir nahe genug heran wären.«

Selbst Alastor, so unerfahren er auch war, begriff, wie wahr diese Worte waren. Jedes Schiff in ihrer Linie war getroffen worden, und einige sanken bereits, während die Schiffe der Drehhu in der Ferne unversehrt geblieben waren. Welche dämonischen Waffen auch immer sie einsetzten, sie hatten eine viel größere Reichweite als die Speere schleudernden Quilainen, mit denen die Laros bewaffnet war. Die Flotte wurde zu Kleinholz verarbeitet, und dabei hatten sie noch nicht einmal einen einzigen Schuss abgegeben.

»Sie sind wirklich Dämonen«, sagte Jax.

»Also los!«, entgegnete Alastor. »Wir müssen Segel setzen!«

Sie fuhren gegen den Wind, daher hatten sie die Segel eingeholt und die Ruderer übernehmen lassen. Das Schiff drehte inzwischen in den Wind, aber leider nur sehr langsam.

»Ah, merde!«, fluchte Jax. »Der Käpt’n fängt sich eine volle Breitseite ein!«

Der Hauptmast zerbarst in hellen Flammen, und was von ihm noch übrig blieb, brannte wie eine Fackel. Das Schiff schlingerte hin und her, als es auf Backbord wiederholt von den unsichtbaren Waffen der Drehhu getroffen wurde. La Treille wurde herumgewirbelt, und seine Hüfte verdrehte sich immer weiter, bis er entzweigerissen wurde und zugleich Feuer fing.

»Wir sind erledigt!«, stellte Jax fest. Er stöhnte auf, und Alastor sah einen Splitter des Masts aus der Brust seines Freundes ragen, so lang wie ein Arm. Dann löste Jax seinen Griff und stürzte auf das in Flammen stehende Deck hinab.

Während das Schiff sank, hielt Alastor sich zuerst noch in der Takelage. Als es sich zur Seite neigte, ließ er los und stürzte ins Meer.

Die Flammen der Drehhu breiteten sich auch über die Wasseroberfläche aus. Alastor schwamm, so schnell er konnte, doch das Feuer kam ihm immer näher, und er fühlte sich mit jedem Schwimmzug schwerer, da sich die Wollkleidung, die ihn während der Fahrt durch Wind und Kälte warm gehalten hatte, mit Wasser vollsog und zu einer durchweichten Last wurde, die ihn in die Tiefe ziehen wollte. Sein Atem ging in rauen Stößen. Bald spürte er das Brennen der Anstrengung in Armen und Beinen nicht mehr, weil das eisige Wasser sie taub machte.

Alastors Kopf tauchte unter, und das Salzwasser drang ihm in der Nase. Wären da nicht die vielen Stunden gewesen, die er als Junge mit Schwimmen verbracht hatte, wäre er bereits in den grauen Tiefen versunken. Doch das hier waren nicht die sonnigen Gewässer der Coste de Sucre. Er war dem Feuer entkommen, aber er wusste, dass er sich nicht mehr lange würde über Wasser halten können.

Er erspähte ein auf den Wellen treibendes Trümmerteil und hielt darauf zu, griff mit Fingern danach, die er nicht mehr spürte, und schlang die Arme darum. Das Stück Wrack war nicht groß, doch es ging nicht unter, als er sich daran festklammerte. Er ruhte sich für einen Moment aus und atmete durch, die Augen geschlossen, dann öffnete er sie wieder, um sich umzusehen.

Die gesamte Flotte stand in Flammen, und in weniger als einer Stunde waren von fünfundvierzig Kriegsschiffen nur noch Wrackteile übrig. Die dämonischen Waffen des Feindes hatten sie erst manövrierunfähig geschossen und dann in Brand gesetzt, während offenbar kein einziges Schiff der Drehhu auch nur beschädigt worden war. Es überraschte Alastor nicht. Sie hatten keine Masten und waren mit Metall gepanzert.

Die Flotte von Ophion hatte nie auch nur die geringste Chance gehabt, hier draußen auf dem offenen Meer.

Die Flammen auf den Wellen begannen zu flackern und erloschen, bis nur einige Fleckchen geisterhaften blauen Dunstes zurückblieben. Es war auf seltsame Weise schön, doch dann verschwanden auch sie, und da war nur noch die eisengraue Dünung.

Ein anderer Überlebender kam in seine Richtung geschwommen.

»Etwas dagegen?«, fragte der Mann keuchend, während er sich näherte. Er war ein sommersprossiger Kerl mit kastanienbraunem Haar.

»Kommt mit an Bord«, lud Alastor ihn ein. »Ich bin Alastor Nevelon von der Laros.« Er half dem Mann, Halt an dem Stück Treibgut zu finden, dann wartete er, bis sein neuer Kamerad genug Atem geschöpft hatte, um wieder zu sprechen.

»Henri Vallet«, stellte sich der andere Navior schließlich vor. »Zuletzt auf der Delphis.«

»Sehr erfreut«, antwortete Alastor. »Wenn wir dieses Ding zu zweit vor uns herschieben, schaffen wir es vielleicht zu den Trümmern dort drüben.« Er deutete in die entsprechende Richtung.

»Ah, dann hätten wir ein richtiges Boot«, sagte Vallet. »Ich bin dabei.«

Sie machten sich mit heftig strampelnden Beinen auf den Weg und steuerten ihr kleines Wrackteil durchs Wasser. Sie hatten tatsächlich ein wenig Glück, denn ihre neue Errungenschaft stellte sich als Teil eines Mastes heraus, um den noch etwas Seil geschlungen war. Es vergingen gefühlte Stunden, bis es ihnen gelungen war, ein Floß zusammenzutäuen, das groß genug war, dass sie sich aus dem Wasser hieven konnten. Sobald sie aus dem Meer heraus waren, das ihnen das Leben aus dem Leib zu saugen gedroht hatte, saßen sie beide schweigend da und rieben sich ihre geschwollenen Hände. Alastor hatte sich drei Fingernägel ausgerissen, doch das spürte er aufgrund der Kälte nicht mal.

»Woher kommt Ihr, Nevelon?«, fragte Vallet nach einer Weile.

»Aus Mesembria«, antwortete Alastor. »Aus einem Ort namens Port Bellschiff.«

Vallet nickte. »An der Coste de Sucre. Nettes kleines Örtchen.«

»Und was ist mit Euch?«

»Ophion Magne«, ließ ihn der Mann wissen. »Aus der Hauptstadt. Allerdings nicht aus ihrem hübschen Teil.«

Sie verfielen in Schweigen. Andere Überlebende waren zu sehen, und noch mehr waren zu hören. Alastor drehte langsam den Kopf und ließ den Blick in alle Richtungen über das Meer schweifen. Er sah die Schiffe der Drehhu inmitten der Trümmer der Flotte, aber bisher kam keines auf sie zu.

Im Westen gab es keinen Horizont, da war nur ein seltsames Grau, wie eine Wand aus Wolken.

»Das ist er, nicht wahr?«

»Der Expirator«, bestätigte Vallet.

»Wir haben nie auch nur die geringste Chance gehabt«, sagte Alastor und seufzte. »Welcher Wahnsinn hat den Admiral nur hierzu getrieben?«

»Das hier war so nicht geplant«, erwiderte Vallet, »das muss Euch doch klar sein. Der Plan bestand darin, sich in ihren Hafen Agath hineinzuschleichen, um direkt von dort aus anzugreifen. Wir hätten doppelt so viele Leute gehabt wie sie und noch dazu den Vorteil, sie überrascht zu haben. Deshalb haben wir uns so weit hier herausgewagt – so nah an den Rand der Welt –, um erst nach unserer Ankunft dort bemerkt zu werden. Aber die Drehhu sind uns auf die Schliche gekommen und haben uns hier abgefangen, mit dem Rücken zum Expirator, sodass wir keine andere Wahl hatten, als zu kämpfen.«

»Das alles ist mir neu«, bekannte Alastor.

»Nur die Offiziere waren eingeweiht«, erklärte Vallet.

»Ihr seid ein Offizier?« Alastor starrte ihn an. »Sir«, setzte er hinzu.

»Spielt das jetzt noch eine Rolle?«, fragte Vallet spöttisch. »Soll ich der Kapitän unseres kleinen Bootes sein, bis es in Stücke bricht? Immer locker, Nevelon.« Sie schwiegen für eine Weile, dann ergriff Vallet wieder das Wort. »Erzählt mir von Port Bellschiff. Seid Ihr dort aufgewachsen?«

Alastor nickte. »Meine Familie besitzt dort eine Zuckerplantage.«

»Wirklich? Und Ihr habt Euch dafür entschieden, zur Marine zu gehen, statt zu Hause zu bleiben und Rum zu trinken?«

»Ich dachte, ich schaue mich mal ein wenig in der Welt um. Diene meinem Kaiser. Später wollte ich dann vielleicht als Matrose auf ein Handelsschiff gehen.« Er warf einen Blick zum Expirator hin. Jetzt war er sich sicher.

Die Strömung trieb sie darauf zu.

Vallet bemerkte es auch. »So nah bin ich noch nie dran gewesen.« Er klang nicht verängstigt oder auch nur beunruhigt. Lediglich müde.

»Es heißt, er teile die Welt in zwei Hälften.«

»Er erstreckt sich vom äußersten Norden bis in den äußersten Süden, so viel wissen wir mit Bestimmtheit. Aber ob dahinter die andere Hälfte der Welt liegt oder nicht, wer kann das wissen?« Vallet nickte mit dem Kopf zu der grauen Nebelwand, die sich in beide Richtungen erstreckte, so weit sie sehen konnten. »Niemand ist je von dort zurückgekommen. Es könnte auch das Ende der Welt sein. Es könnte eine Wand zwischen uns und der Hölle sein.«

»Ich fürchte, wir werden es bald herausfinden«, meinte Alastor, doch auch er war zu erschöpft, um ihrem Schicksal mit Grauen entgegenzusehen.

Vallet schaute zu den Schiffen der Drehhu hinüber.

Sie kamen jetzt in ihre Richtung.

»Wir wissen, wie die Alternative aussieht«, erklärte Vallet. »Wenn die Drehhu uns nicht umbringen, werden sie uns versklaven.«

Vor ihnen, vom Expirator her, hörte Alastor ein einzelnes bedrohliches Kreischen, dem bald ein weiteres folgte und dann immer mehr Geschrei, bis es zu einem grausigen Chor anschwoll.

»Das klingt nicht gerade vielversprechend.«

Die Nebelwand ragte über ihnen auf und füllte ihr Gesichtsfeld aus, sodass sich kaum abschätzen ließ, wann ihr Trümmerfloß sie erreichen würde.

Nicht weit von ihnen entfernt trieben vier Navioren auf einem anderen improvisierten Floß. Als die Männer in der Nebelwand verschwanden, erwartete Alastor, sie schreien zu hören, aber kein Laut war zu vernehmen. Einen Moment später glaubte er doch etwas zu hören, aber vielleicht bildete er sich das auch nur ein.

Der Himmel wurde dunkler, und die herannahenden Schiffe der Drehhu verwandelten sich in ferne Schatten.

Sie hörten weiteres verzweifeltes Kreischen, dann folgten andere Laute – ein tiefes, stotterndes Klacken und seltsames Geheul, das sich hob und senkte, von einem hohen, schrillen Jaulen bis hin zu Tönen, die so tief waren, dass Alastor sie mehr spürte als hörte. Und ein leises Säuseln, wie ein unbeständiger Wind, aber auch wie ein fernes Wispern in einer unbekannten Sprache.

Als sich die Nacht endgültig über sie legte, glaubte er in der Dunkelheit schwache, sich verlagernde Farbpunkte auszumachen.

»Wann ist es so weit?«, fragte Alastor.

»Vielleicht sind wir ja schon drinnen«, antwortete Vallet.

»Es kommt mir nicht anders vor als zuvor.« Aber noch während er das sagte, verspürte Alastor ein Kribbeln auf der Haut, und sein Herz schlug schneller. Es kam ihm vor, als würde etwas eine Seite von ihm beleuchten – offenbar diejenige, die dem Expirator zugewandt war. Ein Licht, das seine Augen nicht wahrnehmen konnten.

Dann war da ein weiteres seltsames Geräusch: eine Art Knirschen und Schäumen.

»Verdammt!«, rief Vallet plötzlich. »Hinter uns!«

Alastor drehte sich um. Er sah Lichter und die Umrisse eines Schiffes. Ein Schiff der Drehhu. Das schreckliche Geräusch rührte von dorther. Eine Art Laterne bewegte sich in ihre Richtung, und ihr Lichtstrahl fiel auf ihr improvisiertes Floß. Das feindliche Schiff änderte seinen Kurs und kam dann direkt auf sie zu.

In diesem Licht konnte Alastor den Expirator sehen. Höchstens zehn Meter entfernt.

»Wir könnten schwimmen«, meinte er. »Ihnen ihre Beute verweigern.«

»Ein Sklave kann fliehen«, gab Vallet zu bedenken. »Er kann fliehen und nach Hause zurückkehren und abends Rum trinken.« Er machte eine Kopfbewegung zu der Nebelwand hin. »Von dort gibt es kein Zurück.«

Alastor nickte. Er konnte inzwischen Gestalten auf dem Schiff ausmachen, doch es waren nicht die von Menschen. Sie waren größer, hatten breitere Schultern. Zwar hatten sie vier Gliedmaßen wie Menschen, aber diese waren lang und spindeldürr, und die Geschöpfe erinnerten ihn eher an Spinnen.

»Ein Sklave kann fliehen«, pflichtete er Vallet bei.

Erstes Buch

Die Zuckerküste

Erstes Kapitel

Ammolit

Als Ammolit zum ersten Mal in einen Spiegel blickte, war sie sechzehn.

Sie erbrach sich.

Ammolit war eine Sklavin. Sie erinnerte sich nicht daran, wie ihre Mutter sie verkauft hatte, aber Veulkh hatte ihr versichert, dass es sich so zugetragen hatte.

»Ein Silberbarren und eine Kette aus Glassteinen«, hatte er ihr erzählt. »Das war dein Preis.«

Natürlich war das erst gewesen, nachdem er begonnen hatte, mit ihr zu reden.

Ihre frühesten Erinnerungen hatte sie daran, wie sie durch schimmernde, sanft leuchtende Hallen gewandert war, Erinnerungen, wie sie allein auf einem steinernen Balkon gestanden hatte und den Blick über die schneebedeckten Gipfel hatte schweifen lassen, die den Himmel an Ort und Stelle hielten. Und die fast senkrecht abfallende Felswand hinunter, in die diese Festung gehauen worden war, bis hin zu dem geheimnisvollen grünen Tal weit in der Tiefe. Sie hatte Essenskrümel auf dem Balkon für die Vögel zurückgelassen, und im Laufe der Zeit hatten ihr einige diese Leckerbissen schließlich aus den Fingern gepickt. Sie betrachtete die Vögel als ihre Freunde und hatte ihnen Namen gegeben.

Jeden Tag kam eine Frau zu ihr, um ihr etwas zu essen zu bringen und ihr vorzulesen, und später, um ihr Leseunterricht zu geben, aber ihren Namen erfuhr Ammolit nie. Es entwickelte sich keine gefühlsmäßige Verbindung zwischen ihnen. Die Frau erledigte ihre Arbeit und sprach mit Ammolit kaum ein Wort, das nicht in einem Buch geschrieben stand. Sobald Ammolit halbwegs passabel lesen konnte, zeigte die Frau ihr die Bibliothek und kam dann nicht wieder zurück.

Eine neue Frau brachte ihr das Essen, und sie sprach überhaupt nicht mit ihr. Auch keiner der anderen Dienstboten redete mit ihr, und sie begriff schließlich, dass einige von ihnen der Sprache nicht einmal mächtig waren.

Sie las und starrte von den Balkonen hinaus, bewegte sich fast wie ein Gespenst durch ihre Welt, und auch wenn sie wusste, dass sie einen Herrn hatte – und dass er Veulkh hieß –, bekam sie ihn nie zu Gesicht.

Bis sie ihn eines Tages doch sah.

1009 E. N.

An einer Wand in ihrem Zimmer war ein Kalender angebracht, ein rundes mechanisches Ding aus Messing und Kristall, das die Tage ihres Lebens zählte. Sobald sie ihn zu verstehen gelernt hatte, wusste sie, dass sie an einem bestimmten Tag – zum Beispiel – sechs Jahre und fünfundsiebzig Tage alt war. Sie zog den Kalender nicht oft zurate, denn jeder Tag war wie der andere, und die Zahl dieser Tag schien ihr kaum von Belang.

Aber eines Morgens, als der Kalender wie gewöhnlich vor sich hin tickte, klingelte er plötzlich, ein einzelner wunderschöner Ton. Sie war bereits wach und starrte erstaunt auf die Apparatur. Das hier war etwas anderes, etwas, das noch nie zuvor geschehen war. Es erfüllte sie mit einem unerwarteten Gefühl von Hoffnung und Aufregung.

Sie war genau sechzehn Jahre alt.

Noch bevor sie sich erheben und sich anziehen konnte, trat eine kleine, bucklige Frau, die sie noch nie gesehen hatte, in den Raum und brachte ihr ein Gewand aus schwarzer Seide.

»Zieh das hier an!«, sagte die Frau.

Das Gewand hatte unvertraute Verschlüsse, doch die Frau half ihr beim Ankleiden. Bis dahin hatte Ammolits Kleidung aus schlichten Hemdkleidern bestanden, die sie sich über den Kopf zog, daher wusste sie nicht viel über Kleider, aber das Kleid kam ihr viel zu groß vor. Es ergoss sich regelrecht über den Boden und drohte ihr von den Schultern zu rutschen. Sie fühlte sich darin verloren.

Schließlich führte sie die Frau durch das Anwesen zu einem Raum mit einem Tisch, der groß genug war, um zwei Dutzend Menschen Platz zu bieten, der aber nur für zwei Personen gedeckt war. Auf einem dieser Plätze saß Veulkh.

Es überraschte sie ein wenig, wie jung er aussah. Sie wusste, dass er ein Zauberer war, und aus ihrer Lektüre war ihr bekannt, dass man viele Jahre brauchte, um ein Meister dieser Künste zu werden. Nach dem wenigen, was sie von den Dienstboten aufgeschnappt hatte, war sie eigentlich davon ausgegangen, dass der Mann sehr alt sein musste, doch in seinem dunklen Haar und seinem ebenso dunklen Bart fand sich nicht ein Anflug von Silber, und sein Gesicht wirkte ansprechend und war gut aussehend.

Und doch gefiel ihr diese Miene nicht. Es lag etwas darin, das sie beunruhigte.

Die Frau führte sie zu ihrem Platz. Wie das Kleid erschien auch er ihr zu groß.

»Ammolit«, sagte der Mann geistesabwesend. Zuerst war sie sich nicht sicher, ob er überhaupt mit ihr sprach, aber dann blickte er sie direkt an. Wiewohl seine Züge gefasst wirkten und von einer fast heiteren Gelassenheit erfüllt zu sein schienen, waren seine Augen merkwürdig, als blickte er durch sie hindurch oder vielleicht in sie hinein.

Die Frau brachte ihnen beiden je ein Glas, das mit etwas Rotem gefüllt war.

»Diesen Namen habe ich dir gegeben«, begann Veulkh und nippte an der roten Flüssigkeit. »Ammolit.«

Unsicher, was sie tun sollte, griff sie nach ihrem Glas und kostete von seinem Inhalt. Es schmeckte seltsam und durchdringend, wie Fruchtsaft, aber als wäre er irgendwie verdorben.

Als sie nicht antwortete, winkte er ihr mit gekrümmtem Finger auffordernd zu.

»Du darfst jetzt sprechen«, erklärte er.

»Ich wusste nicht, dass Ihr mir meinen Namen gegeben habt«, sagte sie.

»Du hattest einen anderen Namen, als ich dich kaufte«, ließ er sie wissen. »Ich erinnere mich nicht mehr daran, wie er lautete.« Er lächelte. »Es spielt auch keine Rolle, nicht wahr?«

»Nein, wahrscheinlich nicht, Meister«, antwortete sie.

Er nahm noch einen Schluck von dem roten Getränk.

»Das hier nennt man Wein«, erklärte er. »Vin in der Sprache von Ophion. Nawash in der Sprache von Modjal. Er hat auch noch andere Namen. Man gewinnt ihn aus Trauben.«

»Wird er durch Magie hergestellt?«, fragte sie.

»Nun, es ist eine Art von Alchemie im Spiel.«

Sie nahm einen weiteren zaghaften Schluck. Es schmeckte ihr immer noch nicht.

»Ich habe Ophion und Modjal erwähnt«, fuhr er fort. »Weißt du, wovon ich da gesprochen habe?«

»Ophion ist ein Reich«, antwortete sie, »und dessen Hauptstadt ist Ophion Magne. Es heißt, ein Gott dieses Namens sei dort gestorben und begraben. Sie haben einen Kaiser und einen Rat von Gelehrten. Sie sind berühmt für Textilien …«

»Und Modjal?«

»Ein anderes Reich, südöstlich von Ophion. Ebenfalls mit einer Hauptstadt, die so heißt wie das Reich, und es ist ebenfalls angeblich die letzte Ruhestätte eines vorzeitlichen Gottes. Der Kaiser ist bekannt als der Qho…«

»Sehr gut«, lobte er. »Du hast die Bücher gelesen, die ich dir zur Verfügung gestellt habe.«

»Ja, Meister.«

Er nickte anerkennend. »Verstehst du, was es bedeutet, eine Sklavin zu sein, Ammolit?«

»Es bedeutet, dass ich Euer Besitz bin«, erwiderte sie.

»Richtig«, sagte Veulkh. »Wie dieser Wein und das Glas, in das er gegossen wurde. Wenn ich das Glas gegen die Wand werfen und es in tausend Scherben bersten lassen will, ist das ganz allein meine Entscheidung. Das Glas und der Wein haben bei der Sache kein Mitspracherecht.«

»Ich verstehe, Meister.«

Er leerte den Rest seines Getränks mit einem einzigen Schluck, danach schwang er den Arm, um das Glas an die Wand zu schmettern – dann aber lächelte er nur und stellte es zurück auf den Tisch. Die Frau kam herbei, um das Glas aus einem Kristallkrug neu zu befüllen.

»Hast du dich je gefragt, warum du hier bist?«

Das hatte sie, sagte es aber nicht. Sie schüttelte den Kopf und trank noch etwas von dem Wein.

»Du bist hier«, begann er, »weil du wie jeder Sklave die eine oder andere Aufgabe für deinen Herrn erfüllen sollst.«

»Ich verstehe, Meister«, erwiderte sie, »nur ist mir nicht klar, was das für Aufgaben sein könnten.«

»Trink deinen Wein aus, dann werde ich es dir zeigen.«

Er schaute schweigend zu, während sie trank. Es fiel ihr von Schluck zu Schluck leichter. Eine Art Wärme kroch ihr über die Haut, und ihre Nervosität schwand allmählich.

Es ist Magie darin, dachte sie.

Sie wünschte, er würde weiterreden. Es gefiel ihr, wenn jemand zu ihr sprach.

»Ich habe auch etwas über Velesa gelesen«, versuchte sie, das Gespräch wieder in Gang zu bringen. »Das ist der Ort, an dem wir uns befinden, nicht wahr?«

»Wer hat dir das gesagt?«, fragte er mit einem Hauch von Schärfe in der Stimme.

»Niemand«, antwortete sie, »aber Eure Bücher sind zumeist in der Sprache von Velesa geschrieben, und Eure Diener sprechen diese Sprache – und diese Nation ist außerdem für ihre hohen Berge bekannt.«

»Bist du dir ganz sicher, dass keiner meiner Dienstboten es erwähnt hat?«

»Das bin ich, Meister.«

»Tja, du irrst dich, dort sind wir nicht.« Er lehnte sich zurück, aber eine kleine Falte verblieb zwischen seinen Brauen.

Er bedeutete ihr, das Weinglas zu leeren. Als sie es getan hatte, gab er der Frau ein Zeichen, und sie verließ den Raum. Dann stand er auf.

»Komm mit, Ammolit«, forderte er sie auf.

Sie folgte ihm und fühlte sich dabei ein wenig träge und unbeholfen. Ihr schwirrte leicht der Kopf. Er führte sie durch eine Tür und in einen Raum, der überwiegend rot möbliert war, dann wies er sie an, sich auf ein großes Bett zu setzen.

Anschließend kniete er sich vor sie und ergriff ihre Hände. Es war ein solcher Schock für sie, dass sie ihm im ersten Moment fast ihre Hände entzogen hätte, doch es gelang ihr, dem Impuls zu widerstehen. Ganz selten war sie bisher von jemandem berührt worden, und es gefiel ihr nicht. Seine Finger fühlten sich unangenehm warm an, ja, sogar heiß, doch seine Berührung war sanft, daher versuchte sie, es zu ertragen, indem sie ganz langsam ein- und ausatmete.

Er hob ihre rechte Hand und legte sich ihre Handflächen an die Schläfen.

»Schließ die Augen«, wies er sie an. »Schau. Sieh sie dir an.«

Sie wusste nicht, was er meinte, doch sie schloss die Augen. Zuerst sah sie nichts anderes als Dunkelheit, die Innenseiten ihrer Lider, aber allmählich erschien etwas, ein Nebel, ein Licht.

Aus dem Licht wurde ein Gesicht, das Gesicht einer Frau. Die Frau hatte dunkle Augen und helle Haut, und ihr Haar war schwarz wie Rauch. Sie zitterte; es war, als würden ihr tausend Insekten über die Haut kriechen – oder unter ihrer Haut.

»Jetzt«, sagte er. »Öffne die Augen!«

Sie tat wie geheißen und starrte ihm ins Gesicht.

»Orra«, hauchte er. Seine Augen hatten sich verändert. Sie wirkten lebendiger, erfüllt von irgendeiner kaum im Zaum gehaltenen Gefühlsregung. Während sie ihn weiter anschaute, begann er zu weinen.

»Du musst sagen, dass du mich liebst«, verlangte er.

»I-Ich l-liebe Euch«, stammelte sie und hatte nun mehr Angst denn je zuvor.

Er drückte seine Lippen auf ihre, und sie fühlte sich wie eingezwängt, wollte ihn von sich schieben, doch sie konnte ihre Glieder nicht bewegen. Und ihr Körper … er schien ihr … größer geworden zu sein. Anders. Irgendwie war er nicht mehr ihr eigener.

»Du musst sagen, dass ich dich glücklich mache«, befahl er ihr. »Du musst.«

Jetzt berührte er sie, berührte sie überall. Seine Finger waren immer noch sanft, dennoch wollte sie schreien, wollte weg von ihm.

»Ich habe so lange gewartet, Orra«, flüsterte er ihr ins Ohr. »Du warst so lange fort von mir, aber ich habe dich behalten, dich behalten …« Wieder presste er den Mund auf ihre Lippen, nun grober, dann auf ihren Hals und ihre Brust. Er drückte sie auf das Bett und schob ihr Kleid hoch.

Als es vorüber war, wusste sie immer noch nicht, was sich da zugetragen hatte, aber ihr tat alles weh, und ihr war übel. Sie weinte, doch er sprach wieder auf sie ein und forderte sie auf zu sagen, dass sie ihn liebe und wie sehr er sie doch beglückt habe. Es war fast, als würde er betteln, also tat sie, was er wollte, tat es schluchzend.

»Du verstehst nicht, oder?«

»Nein.«

»Geh dort hinüber!« Er streckte den Arm aus und deutete mit der Hand. »Dreh den Spiegel herum!«

Sie gehorchte, froh, aus dem Bett herauszukommen, weg von ihm. Er hatte auf einen Holzrahmen gezeigt, der auf einem Drehgelenk befestigt war. Sie hatte etwas über Spiegel gelesen, hatte in Wasserbecken und im polierten Marmor einiger der Säle vage Blicke auf sich erhaschen können, aber sie hatte selbst noch nie einen Spiegel gesehen. Sie drehte das Gestell um.

Ammolit hatte weißblondes Haar und ein kleines, schmales Gesicht. Sie ging davon aus, dass ihre Augen hellblau waren oder vielleicht sogar weiß, aber was sie nun in dem Spiegel sah, war die Frau mit dem schwarzen Haar. Das Kleid saß auf einmal perfekt, sie füllte es mit all den Rundungen der erwachsenen Frauen, die für Ammolit gesorgt hatten.

Als sie die Hand hob, tat es auch die Frau mit den dunklen Locken im Spiegel.

Und da übergab sie sich.

Drüben auf dem Bett lachte Veulkh sie aus.

Am ganzen Leib zitternd sah sie noch einmal in den Spiegel. Die Frau war verschwunden, ersetzt durch ein sechzehnjähriges Mädchen in einem Kleid, das viel zu groß für es war.

Ich will sterben, dachte sie.

Es sollte nicht das letzte Mal sein, dass sie das dachte.

Sie kannte nicht das Wort für das, was ihr widerfahren war, und da war niemand, der es ihr hätte sagen können. Die Bücher in der Bibliothek enthielten Informationen über ein breites Spektrum an Themen, aber nichts darüber, was das genau gewesen war und was er da in sie hineingeschoben hatte.

Während der Kalender in ihrem Zimmer tickte und ihre Tage und Geburtstage zählte – siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig –, lernte sie, es zu erdulden. Sie wurde immer besser darin, die Dinge zu sagen, die er von ihr hören wollte, in dem Tonfall, den er verlangte. Und sie lernte, das Ganze zu beschleunigen.

Mit der Zeit hörte er ganz auf, ihr Anweisungen zu geben, und betrachtete sie stattdessen nur so, als wäre sie das Einzige auf der Welt, was zählte. Er beteuerte ihr wieder und wieder, wie sehr er sie liebe, aber sie wusste nicht so recht, was das bedeutete.

Schließlich fand sie ein Buch, das die Formen der »Liebe« beschrieb. Eine der Formen von Liebe – Eros – schien die Dinge zu beinhalten, die er ihr mit seinem Körper antat. Eine andere Art der Liebe – Pragma – schien zu erklären, wie er sich verhielt, wenn er damit fertig war.

In diesen Momenten sprach er mit ihr über Dinge, die er und Orra miteinander geteilt hatten, vor langer Zeit, von den Ländern, die sie gemeinsam besucht hatten, von Orten, zu denen er sie wieder mitnehmen wollte. Sie begriff, dass sie in Veulkhs Augen zu zwei völlig verschiedenen Menschen geworden war – Ammolit und Orra –, und bisweilen hatte sie Angst, dass auch in ihrem Bewusstsein die gleiche Spaltung eintreten könnte.

Als Ammolit konnte sie seine Berührung nicht ertragen. Es war leichter, so zu tun, als wäre sie Orra, wenn er sie mit ins Bett nahm.

Orra – wer auch immer sie gewesen war und wann auch immer es sie gegeben hatte – musste ihn genauso geliebt haben, wie er sie liebte. Ammolit hatte nur eine ganz verschwommene Vorstellung davon, was das für eine Liebe gewesen sein mochte, aber sie wusste, dass sie selbst Veulkh nicht liebte. Tatsächlich hatte sie ihn nicht einmal gern, so wie die Bücher es beschrieben, ganz gleich, wie peinlich aufrichtig seine Schwüre, seine Hingabe an sie sein mochten.

Es gab noch eine weitere Veränderung, und die nutzte sie nach Leibeskräften aus. Jede Nacht war sie Orra und schlief in seinen Gemächern, aber tagsüber konnte sie – als Ammolit – innerhalb des endlos scheinenden Anwesens gehen, wohin sie wollte.

Außer dem Schlafzimmer und dem Speiseraum umfassten Veulkhs Gemächer eine Küche samt Balkon mit Aussicht über die Berge. Es gab auch ein Dampfbad mit Fliesen aus Türkis und polierten roten Korallen mit Abbildungen von Delphinen und Seeschlangen darauf. Doch ganz besonders weckte die Wendeltreppe, die nach oben führte, ihr Interesse. Als Ammolit sie hinaufstieg, entdeckte sie Veulkhs Bibliothek, die sehr viel interessantere Lektüre bot als ihre eigene.

Es gab dort dicke Wälzer über Alchemie und Thaumaturgie, über Gifte, über die Säfte des Universums und des menschlichen Leibes, über die Atome, die das Blut aller Lebewesen barg. Viele der Bücher handelten vom Wetter und seinen Phänomenen und von der Welt mit ihren Bergen, Flüssen und Meeren. Dann waren da die Bände, die in Schriften verfasst waren, die sie nicht lesen konnte, deren Illustrationen jedoch die Vermutung nahelegten, dass es sich dabei um Zauberbücher handelte.

Als Veulkh sie in der Bibliothek vorfand, war sie sich sicher, dass er sie bestrafen würde, aber er beachtete sie nicht einmal. Zuvor hatte sich Ammolit in dieser Festung wie ein Gespenst gefühlt, jetzt schien sie für ihn tatsächlich eins zu sein,denn solange sie nicht Orra war, nahm er sie kaum wahr.

Eines Tages, nicht lange nach ihrem zwanzigsten Geburtstag, beschloss sie, herauszufinden, wie unsichtbar sie wirklich war und ob sie das Haus vielleicht einfach verlassen und fortgehen könnte. Doch wenn es einen Weg hinaus gab, so gelang es ihr nicht, ihn zu finden.

Also fuhr sie damit fort, sich selbst zu erziehen und zu bilden. Sie versuchte, den rätselhaften Symbolen in den Zauberbüchern eine Bedeutung abzuringen. Sie suchte nach irgendeiner Erklärung dafür, auf welche Weise Veulkh sie in Orra verwandelte, fand hierzu aber nichts außer der Information, dass Verwandlung eine der schwierigsten und gefährlichsten Formen von Magie sei.

Sie benötigte zwei Jahre, um das Buch zu finden, nach dem sie gesucht hatte, ohne sich genau darüber im Klaren zu sein, wonach genau sie eigentlich Ausschau hielt. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie sich zwei der obskuren Sprachen selbst beigebracht, in denen viele der Texte geschrieben waren. Es war eine Abhandlung über Synapsen, die Stellen, an denen sich die Kräfte der Welt verknüpften oder zusammenliefen. Die mächtigsten waren natürlichen Ursprungs, aber solche Synapsen konnten auch erschaffen werden.

Kurz nach ihrer ersten Nacht mit ihm hatte Veulkh ihr seine Hexerklause gezeigt, wo er seine mächtigste Magie wirkte. Sie war sich sicher, dass es sich dabei um genau so eine Synapse handelte.

Aus dem Buch hatte sie noch von einer anderen Art von Synapse erfahren, wie sie jeder Zauberer für sich selbst formte. Sie wurde bisweilen als ein »Herz« bezeichnet oder als ein innerster »Kern«, und es war so etwas wie ein Schlüssel, der einem den Zugang zu fremden Mächten öffnete, ein Vermittler zwischen dem eigenen Willen und der stofflichen Welt, sodass man das, was man wollte, Wirklichkeit werden lassen konnte.

Jenes Herz war außerdem ein Ort der Verwundbarkeit, denn war es einmal geschaffen, konnte der Zauberer ohne dieses Herz nicht mehr leben.

Wenn sie Veulkhs Herz finden könnte …

Zunächst wagte sie kaum, auch nur daran zu denken. Das Buch beschrieb nicht, wie etwas Derartiges aussehen mochte, aber einige Wochen nach der Lektüre des Buches begann sie zu suchen. Vorsichtig.

Veulkhs Hexerklause lag über der Bibliothek, ein gewaltiger, tief in den gewachsenen Fels des Berges hineingehauener Raum, aber mit einer zum Wind hin offenen Seite. Der Boden war nach innen gewölbt und so glatt, dass sie beinahe ausgerutscht wäre, als sie das erste Mal einen Fuß darauf gesetzt hatte. Neben dem Treppeneingang gab es zwei zusätzliche Tore – eins war ziemlich groß, und das andere entsprach den Maßen der Türen überall im Herrenhaus. Beide waren stets verschlossen.

Manchmal sah sie ihm bei der Arbeit zu. Nie tat er zweimal dasselbe. Bisweilen hüllte er sich in dunkle Dünste und sang etwas in einer kehligen Sprache. Bei anderen Gelegenheiten nahm er Tränke zu sich, zeichnete Symbole auf den Boden oder schrieb sie mit einem brennenden Stab in die Luft. Manchmal traf er keine anderen Vorbereitungen, trat einfach nur in die Mitte des Raums und stand still da.

Doch was immer er tat, die Härchen in ihrem Nacken stellten sich jedes Mal kribbelnd auf, und sie hatte dabei einen seltsamen Geschmack im Mund. Licht und Farben veränderten sich auf merkwürdige Weise, und leise Geräusche hallten in ihrem Schädel wider. Es ängstigte sie, doch sie fühlte sich auch seltsam davon angezogen.

Mit der Zeit bemerkte sie auch, dass es etwas mit ihm machte, dass er hinterher irgendwie sowohl mehr als auch weniger war als zuvor. Bisweilen lag er benommen da, weder richtig wach, noch schlief er, und Dinge, die sie nicht sehen konnte, ließen ihn zusammenzucken.

Wenn das geschah, war immer Kos in der Nähe, der Hauptmann seiner Raben, zusammen mit vier oder fünf weiteren Wachen. Die Raben trugen Wämser, rot, umbrabraun und schwarz kariert, und waren mit Schwert und Dolch bewaffnet.

Sie waren keine Sklaven. Er bezahlte sie mit Gold.

Hin und wieder war die Tür zum Treppenhaus auch verschlossen, sodass sie nicht beobachten konnte, was er tat, und häufig schien dann der ganze Berg zu erzittern. Zuerst hatte sie das erschreckt, aber mit der Zeit lernte sie, es einfach hinzunehmen. Er tauchte dann anschließend geschwächt wieder auf.

»Warum tut Ihr das?«, fragte sie ihn eines Abends in Orras Gestalt. Sie hatte mehr Wein als sonst getrunken, und das ließ sie mutiger werden.

»Weil ich es kann«, erwiderte er.

Für einen Moment war sie nicht sicher, ob er überhaupt wusste, was sie gefragt hatte, dann jedoch rollte er sich auf die Seite und sah ihr in die Augen.

»Prinzen betteln um meine Dienste«, erklärte er, »Kaiser werfen mir Gold vor die Füße, und doch bin ich niemandem verpflichtet.«

»Was ist mit der Kryptarchia?«, hakte sie nach.

Ein Ausdruck von Missbilligung trat in seine Züge. »Was weißt du über die Kryptarchia?«

»Sie ist so etwas wie eine Gilde«, antwortete sie. »Eine Hexergilde.«

»Dieser gackernde Haufen von Hennen.« Er seufzte. »Ich lasse mich dazu herab, ihren Anweisungen zu folgen, wenn mir der Sinn danach steht, aber ich habe mich schon vor langer Zeit über sie erhoben. Ich bin mein eigener Herr. Die Kryptarchen – Politiker, Bibliothekare und all die Zicken, die ihr Strigas schnüffeln … Was sie praktizieren, kann man kaum als Hexerei bezeichnen. Von meinesgleichen gibt es nur sehr wenige, Orra. Ich bin einer der Letzten.«

»Aber es gibt noch andere?«

»Einige wenige«, antwortete er, »doch niemand von ihnen ist so mächtig wie ich. Aber jetzt wollen wir nicht mehr davon sprechen.«

Sie kannte seine Launen und drang daher nicht weiter in ihn.

Mehrere Monate lang blieb alles beim Alten. Dann verkündete der Kalender ihren einundzwanzigsten Geburtstag.

Zweites Kapitel

Chrysanthe

Coste de Sucre, Mesembria

1014 E. N.

Chrysanthe wusste, dass Lucien sie küssen wollte.

Ein milder Zephyrwind rauschte durch die Zuckerrohrfelder, die sich vom Bergpfad aus nach rechts und den Hang hinab erstreckten, und fuhr durch die Locken ihres goldenen Haares. Eine Schar prächtiger Flamingos erhob sich durch den safrangelben Dunst, und ihre Silhouetten zogen vor dem Hintergrund der zimtbraunen und indigoblauen Wolken dahin, die sich am Horizont zusammenballten. Blassgrüne Elfen huschten in den gefiederten Wedeln des Palmenwaldes hin und her, der links an den Pfad angrenzte. Es schien, als befände sich die ganze Welt in einem Zustand angenehmer Erregung.

Der Saum ihres blauvioletten Gewandes strich sachte über das Gras. Dann blieben sie stehen.

Lucien war deutlich größer als Chrysante, daher musste er sich vorbeugen. Das gab ihr Zeit, den Kopf wegzudrehen, sodass seine Lippen ihre Wange berührten und nicht ihren Mund. Er stutzte für einen Moment, einen unsicheren Ausdruck in seinen braunen Augen, dann richtete er sich abrupt wieder auf.

»Entschuldigt bitte«, sagte er. »Das war wohl etwas gedankenlos von mir.«

»Ich habe eher den Verdacht, dass Ihr Euch sehr viel dabei gedacht habt.« Sie lächelte, um ihre Worte nicht so schroff wirken zu lassen.

Er verschränkte die Arme vor der Brust. »Es ist nur … All die Zeit, die wir zusammen verbracht haben … Und als Ihr mich gebeten habt, Euch zu begleiten …«

»Aber das hab ich doch gar nicht, Lucien. Ihr habt mich gebeten, mich begleiten zu dürfen. Unten am Tor, als ich aufgebrochen bin.«

Eine schmale Falte bildete sich auf seiner Stirn, und ihr fiel erneut auf, wie gut er aussah mit seinen hohen Wangenknochen und der Adlernase – fast schon hübsch. Wiewohl er erst fünfundzwanzig Jahre war, wich der Ansatz seines zimtroten Haares bereits von seiner Stirn zurück, doch das verlieh ihm eine gewisse Ernsthaftigkeit. Wie immer war er modisch gekleidet – an diesem Tag trug er ein kanariengelbes Hemd, eine beige Bandkrawatte und einen langen Reitermantel von der gleichen Farbe. Er hielt einen Zweispitz mit schmaler Krempe in den Händen.

»Ja«, räumte er ein, »das ist wohl wahr. Aber ganz ehrlich, wie hätte ich zulassen können, dass sich eine Dame ganz allein hinaus aufs Land begibt?«

»Ihr seid sehr galant«, antwortete sie. »Und ich bin froh über Eure Gesellschaft. Nur … benehmt Euch.«

Lucien lächelte. Nervös, wie sie fand. Er war ein äußerst umgänglicher Mensch, intelligent und belesen, und sie genoss die Gespräche mit ihm. Als Mann von guter Herkunft war er jüngst für einen längeren Aufenthalt aus dem fernen Ophion hergekommen, um sich mit dem Zuckergeschäft vertraut zu machen, und er hatte beträchtliche Summen in die Unternehmen ihres Vaters investiert.

Er war so ganz anders als die Männer von hier, die Chrysanthe ihre Aufwartung machten, und ihre Mutter – immer an einer adligen Verbindung interessiert in der Hoffnung, dass die Familie über ihre kaufmännischen Wurzeln hinaus aufstieg – himmelte ihn geradezu an.

Chrysanthe bog von dem breiten Weg auf einen schmaleren Pfad ab, der sich durch die Palmen schlängelte.

»Es ist schon spät«, mahnte Lucien. »Die Sonne wird bald untergehen. Vielleicht sollten wir besser umkehren.«

»Nur noch ein kleines Stück weiter«, sagte sie. »Es ist lange her, seit ich das letzte Mal hier entlanggegangen bin. Direkt vor uns befindet sich eine alte Kapelle. Sie ist wirklich schön, vor allem in der Abenddämmerung.«

»Eine richtige Kapelle oder irgendeine alte Ansammlung von Steinen der einheimischen Völker?«

»Nun, Ihr könnt Euch selbst ein Urteil bilden.«

»Ich halte das für eine schreckliche Idee«, äußerte er, als sie sich von den Feldern entfernten und tiefer in den immer dichter werdenden Wald drangen. »Wir könnten uns verirren. Oder irgendein wildes Tier …«

»Ihr habt Euren Degen bei Euch, nicht wahr?«, unterbrach sie ihn. »Ihr könnt mich verteidigen, wenn nötig, oder?«

»Na ja, schon …«

»Und was die Möglichkeit betrifft, dass wir uns verirren … Dies ist ein gut ausgetretener Pfad, der offenbar noch häufiger genutzt wird, als ich es in Erinnerung hatte. Als ich das letzte Mal hergekommen bin, war er völlig überwuchert.«

»Trotzdem. Ich werde Eurer Mutter Rede und Antwort stehen müssen, wenn ich noch nach Einbruch der Dunkelheit mit Euch hier draußen bin.«

»An dieser Stelle ist der Weg feucht von einer nahen Quelle«, warnte sie ihn. »Gebt acht, der Untergrund ist rutschig.« Sie nahm sich ihren eigenen Rat zu Herzen und schritt vorsichtig über den glitschigen weißen Lehm.

Kurz darauf erhob sich vor ihnen die Kapelle, beleuchtet von den niedrig hereinfallenden Strahlen des aus dem Westen kommenden Lichts, das durch die Bäume sickerte. Sie fand eine Stelle, von der aus man eine schöne Aussicht hatte, blieb stehen, um das Gebäude zu bewundern, und lehnte sich dazu gegen den kräftigen Stamm einer Palme.

Trotz ihres Alters und obwohl die Kapelle offensichtlich baufällig war, fand Chrysanthe sie wunderschön. Sie war aus weißem Stein errichtet und über und über mit Abbildungen von Schlangen, Blumen, tanzenden Gestalten und Symbolen für Luft und Nacht verziert.

»Zauberhaft, nicht wahr?«, meinte sie. »Damals, zu ihrer Zeit, haben die Tamanja prachtvolle Bauten errichtet, bevor dann die Drehhu ihre Zivilisation auslöschten.«

»Und jetzt ist nicht mehr viel mit ihnen anzufangen«, entgegnete Lucien. »Passable Arbeitskräfte, aber ungeeignet für höhere Aufgaben und Funktionen. Sie können von Glück sagen, dass sie unter unserem Schutz stehen.«

»Ja«, antwortete sie, »unter unserem Schutz.«

»Allerdings muss ich zugeben, dass es ein hübscher Anblick ist«, gestand Lucien ein. »Darf ich Euch jetzt nach Hause geleiten?«

»Wisst Ihr«, bemerkte Chrysanthe, »es gibt hier einen Geist, eine Frau. Wenn man genau an dieser Stelle steht, macht sie sich manchmal bemerkbar.«

Sie trat einige Schritte auf die Kapelle zu und blieb dann stehen. Als Lucien neben sie trat, holte sie tief und langsam Atem.

»Spürt Ihr das?«, flüsterte sie. »Wie Wasser, das einem übers Gesicht läuft?«

»Ich … ja!«, rief Lucien. »Es ist wirklich erstaunlich.«

Chrysanthe lächelte. Sie war erst acht Jahre alt gewesen, als sie den Geist entdeckt hatte.

»Macht die Augen zu«, forderte sie ihn auf und schloss ihre eigenen. Für einen Moment war da nichts als Dunkelheit, aber dann bildete sich ein Gesicht, das Gesicht eines Mädchens mit breiten Wangenknochen und grünen Augen.

Mah simki? Simi Sasani, murmelte eine Stimme.

»Oh!«, machte Lucien.

Chrysanthe öffnete die Augen und sah, dass er einen ganzen Meter zurückgesprungen war.

»Habt Ihr Euch erschreckt?«, fragte sie. »Ich habe Euch ja gewarnt.«

»Es ist nur … Eure Stimme hat so seltsam geklungen. Gar nicht nach Euch.«

»Ach, habe ich gesprochen?«, fragte sie erstaunt.

»Ja, in einer fremden Sprache.«

»Das war sie«, erklärte Chrysanthe. »Der Geist. Sie sprach eine alte Form des Tamanja. Sie hat mich nach meinem Namen gefragt und gesagt, sie selbst heiße Lotus.«

»Ich habe keinen Geist sprechen hören, nur Euch.«

Sie nickte. »Ich bin empfänglich für Geister. Das bin ich immer gewesen, genau wie einst meine Großmutter. Die Parfait Hazhasa in der Basilika sagt, das sei nicht alltäglich, aber auch nicht völlig außergewöhnlich.«

Lucien nickte. »Wirklich unglaublich interessant. Also, darf ich jetzt mein Angebot wiederholen, Euch nach Hause zu geleiten?« Er wirkte immer noch erregt.

»Einverstanden«, sagte sie und sah, wie Erleichterung über seine Züge glitt.

»Einen Moment noch«, bat sie. »Hört Ihr das?«

»Noch einen Geist?«, fragte er.

»Nein. In der Kapelle.«

»Nein«, antwortete er. »Ich höre nichts.«

»Lasst uns nachsehen.«

»Chrysanthe!«, ermahnte er sie eindringlich. »Wenn dort jemand ist, könnte es sich um Diebe oder Vagabunden handeln.«

»Na ja, gut, diese Leute haben kein Recht, sich auf dem Boden meines Vaters aufzuhalten«, sagte sie entschieden. »Ihr habt Euren Degen. Wir werden der Sache auf den Grund gehen.«

»Ihr handelt allzu übereilt«, versetzte er, aber er folgte ihr, als sie auf die Kapelle zuschlich.

Der Grundriss des Gebäudes war oval, es war etwa zwölf Meter lang, und der Eingang befand sich auf der Ostseite.

Noch bevor sie dort anlangten, trat ein Mann heraus, ein raubeinig aussehender Kerl, Hose und Baumwollhemd abgetragen. Seine Lippen wurden durch eine Narbe geteilt, die, wenn er den Mund schloss, einer weißen Raupe ähnelte. In seinem Gürtel steckte ein schweres Kurzschwert.

Er bedachte die beiden mit grimmigem Blick und grollte: »Was macht ihr hier?«

»Was machst du da drinnen?«, fragte Chrysanthe scharf zurück. »Ich bin Chrysanthe Nevelon. Das Gelände hier gehört zum Besitz der Nevelons. Tritt beiseite!«

Neben ihr zog Lucien seinen Degen. »Tu, was sie sagt.«

Widerstrebend entfernte sich der Mann von der Tür.

Chrysanthe näherte sich der Kapelle, schaute hinein, und die verängstigten großen Augen von etwa fünfzehn Kindern erwiderten ihren Blick. Sie waren schmutzig, zerlumpt und mit Ketten aneinandergefesselt.

»Danesele!«, rief eines der Kinder.

»Ja, Eram«, antwortete sie. »Alles wird gut, das verspreche ich.«

Sie drehte sich wieder zu Lucien um, der neben dem Mann stand, den Blick ihr zugewandt.

»Chrysanthe …«, setzte er an. Sein Degen bedrohte sie nicht direkt, aber er zielte auf einen Punkt zwischen ihren Füßen und seinen.

»Ich glaube nicht an Zufälle, Lucien«, eröffnete sie ihm. »Echte Zufälle sind etwas sehr Seltenes. Das Verschwinden der Kinder begann, kurz nachdem Ihr hier eingetroffen seid. Ich habe Nachforschungen angestellt und herausgefunden, dass Ihr einige merkwürdige Einkäufe getätigt habt – Ketten zum Beispiel –, und einmal habe ich einen bläulich schwarzen Fleck auf Eurem Taschentuch entdeckt. Es hat ausgesehen wie Ahzha, das Sklavenhändler häufig dazu verwenden, ihre Opfer ruhigzustellen.« Sie sah ihn eindringlich an. »Bisweilen«, fuhr sie fort, »hat Euer Mantel auch einen Duft von verbranntem Dung verströmt, wie ihn die Dorfbewohner als Brennstoff benutzen. Was hat er denn in den Dörfern zu suchen?, habe ich mich gefragt. Schließlich blieb nur noch die einzige Frage: Wo Ihr wohl Eure Beute festhaltet, bis Ihr sie verschachern könnt. Und dann ist mir der weiße Lehm auf Euren Stiefeln aufgefallen. Hier ist der einzige mir bekannte Ort, wo die Erde diese spezielle Farbe hat.«

Sie machte eine Kopfbewegung hin zu dem anderen Mann. »Und du? Ich kenne dich, du arbeitest für meinen Vater. Wie hast du ihn nur derart verraten können?«

Lucien wirkte richtiggehend verängstigt, und die Muskeln in seinem Gesicht zuckten. »Chrysanthe«, sagte er, »das lässt sich alles erklären …«

»Ja«, antwortete sie. »Die Erklärung besteht darin, dass Ihr Kinder, die unter dem Schutz meines Vaters stehen, in die Sklaverei verkauft.«

»Sie sind doch auch so schon kaum besser dran als Sklaven«, versetzte er, und allmählich wirkte er verärgert.

»Das ist nicht wahr«, widersprach sie. »Sie bekommen Lohn, und sie dürfen weder gekauft noch verkauft werden.«

Unvermittelt ergriff der andere Mann das Wort. »Es gibt da eine Stelle nicht weit von hier. Viele Krokodile. Sie ist allein dorthin gegangen. Unfälle passieren nun mal …«

Lucien schürzte die Lippen und senkte den Blick. Er sah aus wie eine gefangene Zibetkatze.

»Lucien«, sagte Chrysanthe, »es gibt zwei Gründe, warum ich Euch nicht erlaubt habe, mich zu küssen. Den ersten dürftet Ihr nun kennen. Der zweite Grund ist, dass meine Brüder Euch womöglich umgebracht hätten, hätten sie gesehen, dass Ihr Euch mir gegenüber solche Freiheiten herausnehmt.«

»Eure Brüder?«, fragte er erstaunt. »Die sind nicht dabei gewesen.«

»Ach, Lucien«, sagte sie seufzend, »natürlich waren sie das.«

Lucien wurde ganz blass und drehte sich genau in dem Moment um, als Tycho, ihr ältester Bruder, zwischen den Bäumen hervortrat. Mit seinen vierundzwanzig war er sechs Jahre älter als sie und genauso braunhäutig wie ihr Vater. Wie auch bei Chrysanthe fiel ihm das Haar in Locken über die Schultern, doch seine waren fast ebenholzschwarz. Er trug eine Jägerjacke und einen breitkrempigen Strohhut, und seine schlichte Kleidung stand in scharfem Kontrast zu Luciens prächtigem Aufputz.

»Ein weiteres deiner Spielchen gut zu Ende gespielt, Schwesterchen?«, fragte er.

Bei seinem Erscheinen hetzte Luciens Komplize auf das Dickicht des Urwalds zu – doch Gabrien, der Nächstälteste, trat ihm mit vorgehaltenem Säbel entgegen und hielt ihn auf.

Gabriens kurz geschnittenes Haar leuchtete rotgolden in der untergehenden Sonne. Er hatte die schmale, feine Nase ihrer Mutter geerbt, eine Nase, die ihm zusammen mit seiner Hautfarbe – und gewissen charakteristischen Verhaltensweisen – den Spitznamen Li Goupil eingetragen hatte, »der Fuchs«.

Theron, mit seinen fünfzehn Jahren der Jüngste, folgte ihm auf dem Fuße, Pfeil und Bogen lässig in der Hand. Theron und Chrysanthe hatten das gleiche herzförmige Gesicht, den gleichen dunkelbraunen Teint und das gleiche blonde Haar, sodass die Leute sie trotz des Altersunterschieds oft für Zwillinge hielten.

Lucien wirbelte mit glühendem Gesicht herum und sprang auf Chrysanthe zu. Sie hatte so etwas erwartet und sich insgeheim einen kleinen Dolch zwischen die Finger gelegt, aber ihre Schuhe waren immer noch glitschig vom Schlamm, und sie rutschte auf dem alten Kalkstein der Kapelle aus. Dabei entglitt ihr der Dolch, und bevor sie das Gleichgewicht wiederfinden konnte, hatte Lucien sie gepackt und hielt ihr von hinten die Degenklinge an die Kehle.

»Hört zu!«, rief er. »Ich habe mir nur ein bisschen was hinzuverdienen wollen. Ich will keinem von Euch etwas Böses.«

»Diesen Pfad habt Ihr gerade verlassen, indem Ihr Hand an meine Schwester legt«, grollte Tycho und umfasste den Griff seines Säbels fester.

»Und einmal davon abgekommen«, fügte Theron hinzu und legte einen Pfeil auf die Sehne seines Bogens, »werdet Ihr in einen tiefen Abgrund stürzen.«

»Vielleicht sollten wir diesen Krokodilen mal einen Besuch abstatten«, schlug Gabrien vor.

»Nein, hört zu!«, flehte Lucien verzweifelt, und Chrysanthe spürte, wie seine Degenklinge ihre Haut ritzte. »Ihr drei zieht Euch jetzt zurück! Ich werde mich dem Konsul des Kaisers stellen, aber ich gebe mein Leben nicht in die Hände von euch … Barbaren.«

»So viel Süßholzgeraspel«, meinte Gabrien. »Du hast recht, Santh, er ist wirklich ein allzu romantischer Bursche.«

»Lucien«, ergriff Chrysanthe das Wort, »jetzt hört mir zu, und zwar ganz genau. Für die Entführung der Kinder kann Eure Familie aufkommen, aber wenn Ihr mir etwas antut – möge Gott verhüten, dass Ihr mich umbringt –, werdet Ihr Euch nicht vor einem Gericht verantworten müssen. Ihr werdet in Stücke gehackt, Euer Kopf wird auf eine Lanze gespießt, und die Geier werden sich an Eurem Fleisch gütlich tun.«

Er schien in sich zusammenzusacken, aber der Degen bewegte sich nicht von der Stelle.

»Sie werden mich so oder so umbringen«, meinte er. Jetzt weinte er.

»Ich werde sie darum bitten, Euch am Leben zu lassen.«

Sein Griff um Chrysanthe wurde fester. »Warum sollte …?«, begann er – aber da kam von hinten eine Hand, tauchte kurz vor Chrysanthes Gesicht auf, packte die Klinge an ihrer Kehle und riss sie weg.

Lucien heulte auf und ließ Chrysanthe los. Sie stolperte gegen die Mauer der Kapelle, während jemand Lucien zu Boden schlug und sich dann auf ihn warf.

Nein, nicht jemand. Zwei Männer in der zobelbraunen und auberginefarbenen Uniform der kaiserlichen Marine.

Lucien versuchte sich wieder hochzukämpfen, aber der Man über ihm verpasste ihm einen wuchtigen Faustschlag gegen das Kinn. Dann sprang er auf, trat beiseite und warf Chrysanthe einen besorgten Blick aus großen blauen Augen zu.

»Crespin!«, rief sie. »Ach, Crespin!«

Der Begleiter ihres Bruders, ein schlaksiger Kerl mit ungebärdigem braunem Haar, das unter einer Matrosenmütze hervorquoll, trat Lucien in die Rippen. »Du jämmerlicher Drecksköter!«, brüllte er. »Du verdammtes Stück Hyänenscheiße, das …«

»Renost!«, mahnte sie ihn. »Bring ihn nicht um!«

Er trat Lucien noch einmal. »Ich bin keiner deiner Brüder«, gab er zurück. »Worum immer du sie bittest, mich betrifft das nicht.«

»Wir brauchen ihn lebend, Renost«, beharrte sie. »Er muss uns verraten, wo wir die anderen Kinder finden.«

Renost stand da und keuchte einen Moment lang heftig. Seine schwarzen Augen loderten. Doch dann nickte er.

»Nur ihr zuliebe lass ich dich leben«, ließ er den stöhnenden Lucien wissen, dann spuckte er ihn an.

Crespin war inzwischen bei ihr angelangt, und sie schlang die Arme um ihn.

Tycho ergriff das Wort. »Wir wollten dir eine kleine Überraschung bereiten, als Theron uns erzählte, dass du mit diesem Kerl davonspaziert bist.« Er deutete mit dem Kopf auf Lucien. »Jetzt ist wohl eine etwas größere Überraschung daraus geworden.«

»Stimmt«, antwortete sie, »eine wunderbare Überraschung. Crespin, ich dachte, du hättest noch ein Jahr auf See vor dir, bis wir dich wiedersehen würden. Und du, Renost …«

Plötzlich sah sie, dass eine von Renosts Händen stark blutete. Es musste er gewesen sein, der in Luciens Degen gegriffen hatte.

Er bemerkte ihren Blick und brummte: »Nur ein Kratzer.« Dann schien er sich zu besinnen, riss sich den Hut vom Kopf und grüßte: »Danesele.«

»Deine Reisen haben einen stattlichen Mann aus dir gemacht, Renost«, erklärte sie, »aber die förmliche Anrede ist unnötig. Trotz deines Protests von eben bist du für mich genauso ein Bruder wie die anderen.«

Erst da fiel ihr ein dritter Mann in den Farben des Kaisers auf, ein hübscher Bursche mit strohfarbenem Haar, der das Geschehen mit einem Gesichtsausdruck verfolgte, den sie als überraschte Belustigung interpretierte.

»Mein Herr«, sagte sie und nickte ihm zu.

»Oh, Schwester!«, rief Crespin. »Wie nachlässig von mir. Das ist unser Gefährte, der absolut großartige Seigneur Hector de la Foret, unser Schiffsarzt. Er begleitet uns auf unser Drängen hin, damit er sich mit eigenen Augen davon überzeugen kann, dass unser Land nicht so barbarisch ist, wie er vernommen hat.«

»Es ist mir ein großes Vergnügen, Euch kennenzulernen«, sagte Foret mit einer kleinen Verbeugung. »Und bei dir, Crespin, muss ich mich für meine früheren Vorurteile entschuldigen. Die einzigen Barbaren hier sind diese beiden Skalvenhändler. Aber nun möchte ich mich zunächst um unseren Freund Renost kümmern.«

Renost zuckte daraufhin dann doch mit den Schultern und ergab sich seinem Schicksal. Weiterhin troff ihm Blut von der Hand.

»Ja«, stimmte Chrysanthe dem jungen Arzt zu, »verbinden wir seine Wunde.« Sie ließ den Blick über den wimmernd am Boden liegenden Lucien und über seinen Komplizen gleiten, der trotz seines von der Sonne gebräunten Gesichts so bleich wirkte wie eine Baumwollsamenkapsel. »Und kettet die Kinder los.«

»Theron«, sagte Tycho zu seinem ältesten Bruder, »hol die Pferde her.« Dann wandte er sich Chrysanthe zu. »Wir kümmern uns um die Kinder und die beiden Halunken«, erklärte er. »Sobald Renost verbunden ist, werden er und Crespin dich zurück nach Hause geleiten.«

Sie verkniff sich einen Einwand – einerseits wollte sie mit eigenen Augen sehen, wie die wiedergefundenen und befreiten Kinder zurück zu ihren Eltern gebracht wurden, andererseits wusste sie nicht, wie lange Crespin an Land bleiben würde, und wollte, bis er wieder in See stach, möglichst viel Zeit mit ihm verbringen.

»Vielen Dank, Tycho«, sagte sie. »Und ihr zwei«, fuhr sie an Theron und Gabrien gewandt fort, »was wäre ich nur ohne euch?«

»Krokodilfutter vermutlich«, erwiderte Gabrien.

Sanft brach die Nacht herein und ließ einen warmen Wind aufkommen, geschwängert vom würzigen Duft der Orchideen und Wasserlilien. Hinter der Terrasse tanzten Glühwürmchen über dem Fluss Laham, und der helle Abendstern leuchtete durch die Bäume, während nach und nach auch die kleineren Sterne erstrahlten. Ein Nachtvogel zwitscherte, begleitet von Harfenklängen.

Chrysanthe schaute hinüber zu Foret, der den Blick auf den Fluss gerichtet hatte. »Tut mir leid, dass Ihr auf so rüde Art mit unserem Land Bekanntschaft gemacht habt, Seigneur de la Foret.«

»Es war ohne Zweifel erhellend«, erwiderte er, »aber ich habe bereits einige Zeit in der Gesellschaft Eures Bruders zugebracht, daher waren diese Ereignisse womöglich doch nicht ganz so überraschend.« Er machte eine ausholende Bewegung mit seinem Glas. »Und all das ist so wunderschön«, sagte er. »Es ist sehr großzügig von Euch allen, mich in Euer Heim einzuladen.«

»Welchen Ort nennt Ihr Euer Zuhause, Seigneur?«

»Bitte, nennt mich Hector«, antwortete er. »Ich fürchte, mein Zuhause Poluulos ist ein kaum bekannter Ort.«

»Die Insel im Meer von Mesogeios?«, hakte sie nach. »Bekannt für ihr hervorragendes Nutzholz?«

»Ihr erstaunt mich.« Er warf Crespin einen Blick zu. »Ja, deine Schwester ist fürwahr erstaunlich.«

»Oh ja«, griff Crespin die Bemerkung auf, »wir sind alle ziemlich erstaunt.«

Foret schaute sie wieder an und nickte. »Ja, die Insel ist tatsächlich meine Heimat, und ihr Holz war so hervorragend, dass mittlerweile kein einziger Baum mehr auf diesem kleinen Felsbrocken steht.«

»Das habe ich nicht gewusst«, bekannte Chrysanthe ein wenig entsetzt.

Hector breitete die Hände aus. »Nun ja«, meinte er, »mit dem Holz ist es vorbei, aber wir haben immer noch jede Menge kleine Jungen, die irgendwann erwachsen werden und in den Dienst des Kaisers treten können. So wie ich es tat, und dieser Umstand hat mich immerhin in diese höchst exquisite Gesellschaft geführt. Verratet mir eins, Danesele: Ist Euer Leben immer so aufregend wie heute?«

»Ja«, antwortete Renost an ihrer Stelle. »Weil sie es nämlich so aufregend macht.«

»Genau«, pflichtete Crespin ihm bei und wandte sich dann an seine Schwester. »Dir ist doch klar, dass deine Eskapaden eines Tages einmal ein … schlimmes Ende nehmen.«

»Hat es ja auch schon diesmal, jedenfalls für Lucien«, hob Tycho hervor und nahm Platz. Er hatte seine Jagdkleidung gegen ein Zawb eingetauscht, das locker sitzende Leinengewand, das die einheimischen Tamanja bevorzugten.

»Ich meine, für sie«, unterstrich Crespin. »Und das weiß sie auch.«

»Ich kann doch nicht einfach untätig zusehen, wie mein Vater bestohlen oder sein Ruf ruiniert wird«, protestierte Chrysanthe.

»Tycho hat die Verantwortung, solange Vater fort ist«, versetzte Crespin. »Er ist voll und ganz imstande, sich um die geschäftlichen Angelegenheiten zu kümmern. Es ist nicht so wie in unserer Kindheit, als wir so getan haben, als wären wir Spione des Reiches …«

»Erinnert ihr euch an die Geheimsprache, in der ihr zwei immer eure Botschaften gekritzelt habt?«, warf Renost ein.

»Es war keine Sprache«, korrigierte Chrysanthe. »Es war ein Code.« Sie sah Crespin mit einem gespielten unwilligen Stirnrunzeln an. »Lieber Bruder, bist du den ganzen weiten Weg über das Meer gekommen, nur um mir eine Standpauke zu halten?«

Crespin spreizte abwehrend die Hände. »Meine Predigt ist zu Ende«, beteuerte er. »Ich möchte dich nur drängen, ein wenig Vernunft walten zu lassen.«

»So wie du, nehme ich an«, entgegnete sie. »Renost, Hector, sagt mir die Wahrheit. Hat sich mein Bruder während seiner Zeit bei der Marine von Schwierigkeiten ferngehalten?«

Renost grinste. »Nun, das hängt ganz davon ab, was du mit Schwierigkeiten meinst.«

»Renost!«, herrschte Crespin ihn an.

»Sind es zum Beispiel Schwierigkeiten, wenn man den Schleier von Codaey vor den Kopf stößt, indem man seiner Tochter unangemessene Geschenke macht?«

»Blumen!«, protestierte Crespin.

»Rote Jonquinen, um genau zu sein. Sie haben in Codaey eine ganz besondere symbolische Bedeutung. Soll ich es näher erklären?«

»Nicht nötig«, entschied Chrysanthe hastig und warf ihrer jüngeren Schwester einen mahnenden Blick zu. Es war ihr nicht entgangen, dass das Mädchen Renost schmachtend ansah, und Phoebe fühlte sich offensichtlich ertappt und richtete ihre Aufmerksamkeit schnell wieder auf die Saiten ihrer Harfe.

»Ich hatte keine Ahnung von der Bedeutung der Blumen«, machte Crespin geltend.

»Waren es Schwierigkeiten, als du auf das Dach der heiligen Grabstätte von Phejen geklettert bist?«, setzte Renost die Liste fort. »Nun ja, wohl eher für die Stadtwache, die dich daraufhin die ganze Nacht durch die Stadt gejagt hat.«

»Uns«, berichtigte Crespin und wedelte seinen Zeigefinger zwischen ihnen beiden hin und her. »Sie haben uns gejagt.«

Renost hob sein Weinglas. »Nun ja«, räumte er ein, »jedenfalls hatten wir von dort eine hervorragende Aussicht.«

Die beiden Männer ließen ihre Gläser gegeneinanderklirren.

»Verstehe schon«, meinte Chrysanthe. »Mir wird also von ein wenig Hausputz abgeraten, während ihr zwei jeden Hafen unsicher macht?«

Crespin runzelte die Stirn. »Könnte sie damit recht haben?«, fragte er Renost. »Wirklich jeden Hafen?«

»Nein«, beteuerte Hector. »Ihr zwei habt die Heiligeninsel in bester Ordnung zurückgelassen. Kaum angerührt.«

»Na bitte«, meinte Crespin. »Du übertreibst, Schwester.«

»Trop, genug!«, rief Chrysanthe. »Ich will nichts mehr von euren Untaten hören! Verrate mir lieber, Crespin, welche glückliche Fügung dich frühzeitig zu uns nach Hause zurückgebracht hat?«

Seine kantigen Züge nahmen einen ernsteren Ausdruck an. »Die gleiche Wendung des Schicksals, die auch Vater morgen oder übermorgen hierher zurückführen wird.«

Das Harfenspiel verstummte abrupt.

»Vater kommt zurück?«, stieß Phoebe atemlos hervor.

»Ja«, antwortete Crespin.

»Dann sind wir bald alle wieder zusammen!«, rief Phoebe überglücklich. Mit ihren fünfzehn Jahren schien ihre Fähigkeit zu überschwänglichem Jubel – wie umgekehrt auch zu abgrundtiefem Elend, je nach Stimmungslage – noch grenzenlos zu sein.

»Für eine gewisse Zeit«, schränkte Crespin ein.

Bei diesen Worten befiel Chrysanthe eine plötzliche Sorge. »Sag mir warum, Crespin.«

»Krieg«, antwortete er. »Wir ziehen in den Krieg.«

Einen Moment lang herrschte Schweigen.

Chrysanthe überlegte, was sie als Nächstes sagen sollte, als hinter ihr die Tür aufgerissen wurde.

»Chrysanthe!«, blaffte ihre Mutter. »Was hast du nur wieder angestellt?«

Drittes Kapitel

Bracke

Das Tal der Elmekije

1014 E. N.

Als er die Reiter des Barons beobachtete, wie sie unter ihm den Hang hinabgaloppierten, bedauerte es Bracke, dass es ihm so gut gelungen war, die falsche Fährte zu legen. Sie waren darauf hereingefallen und ritten in die falsche Richtung – und damit war die Jagd vorüber, bevor sie überhaupt begonnen hatte. Die Idioten waren nur wenige Meter entfernt, aber sie würden ihn nicht sehen, so gut war er in dem üppigen Dickicht von Schweinslorbeer versteckt.

Doch das ließ sich ändern, dachte er.

Mit einem wilden Aufschrei setzte er den Hang hinunter, warf sich auf den hintersten Reiter, und die flache Seite seines Tomahawks ließ den Helm des Mannes dröhnen wie eine Glocke. Noch bevor der Reiter aus dem Sattel gekippt und schwer auf der Erde aufgeschlagen war, flitzte Bracke bereits auf der anderen Seite des Weges den Hügel hinauf.

»Da ist er!«, rief einer der Männer.