10,99 €

Mehr erfahren.

Hercule Poirot ermittelt nicht nur im Orientexpress ... Der Fahrplan stimmt, der Zeitplan auch. Poirot reist an die Riviera – natürlich mit dem Luxuszug von Calais über Paris nach Nizza. Auch die reiche amerikanische Erbin Ruth Kettering fährt mit dem »Blauen Express«, doch als der Schaffner in Nizza an ihr Abteil klopft, findet er eine Leiche. Ein perfekter Mord – so scheint es. Doch eine kleine Unstimmigkeit lässt Hercule Poirots kleine graue Zellen nicht mehr ruhen: Die Frage nämlich, warum das Gesicht der jungen Frau entstellt wurde.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 336

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

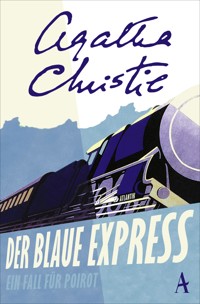

Agatha Christie

Der blaue Express

Ein Fall für Poirot

Aus dem Englischen von Gisbert Haefs

Atlantik

Zwei hervorragenden Mitgliedern des O.F.D.

gewidmet – Carlotta und Peter

Erstes KapitelDer weißhaarige Mann

Es war beinahe Mitternacht, als ein Mann den Place de la Concorde überquerte. Trotz des schönen Pelzmantels, der seine magere Gestalt umgab, haftete ihm etwas grundlegend Schwaches und Schäbiges an.

Ein kleiner Mann mit einem Rattengesicht. Ein Mann, möchte man sagen, der nie eine bedeutende Rolle spielen oder in irgendeinem Umfeld herausragen könnte. Und doch hätte ein Betrachter sich geirrt, wenn er zu diesem Schluss gelangt wäre. Denn dieser Mann, so gering und unscheinbar er auch schien, spielte eine wichtige Rolle im Geschick der Welt. In einem Reich, in dem die Ratten herrschten, war er der König der Ratten.

Gerade jetzt wartete eine Botschaft auf seine Rückkehr. Aber er hatte vorher noch Geschäfte zu erledigen – Geschäfte, von denen die Botschaft offiziell keine Kenntnis hatte. Sein Gesicht glomm weiß und scharf im Mondlicht. Die leise Andeutung einer Krümmung war in der schmalen Nase. Sein Vater war polnischer Jude gewesen, Schneidergeselle. Was ihn in dieser Nacht unterwegs sein ließ, war ein Geschäft, wie es sein Vater geliebt hätte.

Er erreichte die Seine, ging über die Brücke und betrat eines der weniger reputierlichen Viertel von Paris. Vor einem hohen, verwahrlosten Haus blieb er stehen und stieg dann zu einer Wohnung im vierten Stock hinauf. Er hatte kaum die Zeit zum Klopfen, als die Tür schon von einer Frau geöffnet wurde, die offenbar auf ihn gewartet hatte. Sie begrüßte ihn nicht, half ihm aber aus dem Mantel und ging voran in ein geschmacklos eingerichtetes Wohnzimmer. Die elektrische Lampe wurde gedämpft durch einen Schirm aus schmutzig rosa Girlanden, was das Gesicht des Mädchens mit der Maske aus grob aufgetragener Schminke zwar weicher machte, aber nicht zu verschleiern vermochte. Es konnte auch nicht ihre breiten mongolischen Züge verbergen. Am Beruf von Olga Demiroff gab es keinen Zweifel, ebenso wenig an ihrer Nationalität.

»Alles in Ordnung, Kleines?«

»Alles in Ordnung, Boris Iwanowitsch.«

Er nickte und murmelte: »Ich glaube nicht, dass mir jemand gefolgt ist.«

Aber seine Stimme klang besorgt. Er ging zum Fenster, zog die Vorhänge ein wenig zur Seite und spähte vorsichtig hinaus. Er fuhr heftig zurück.

»Da sind zwei Männer draußen – auf der anderen Straßenseite. Mir scheint …« Er brach ab und begann an den Nägeln zu kauen, was er immer tat, wenn er beunruhigt war.

Die Russin schüttelte langsam, beschwichtigend den Kopf.

»Die waren schon da, bevor du gekommen bist …«

»Trotzdem sieht es so aus, als ob sie dieses Haus beobachten.«

»Möglich«, räumte sie gleichgültig ein.

»Aber dann …«

»Na und? Selbst wenn sie etwas wissen – von hier aus werden sie nicht dich verfolgen.«

Ein dünnes, grausames Lächeln kroch um seine Lippen.

»Nein«, gab er zu, »das stimmt.«

Er überlegte ein paar Momente und bemerkte dann:

»Dieser verdammte Amerikaner – soll selber auf sich aufpassen, wie jeder andere.«

»Finde ich auch.«

Er ging wieder zum Fenster.

»Harte Jungs«, murmelte er mit einem Glucksen. »Sicher gute Bekannte der Polizei. Na, ich wünsche den Brüdern eine gute Jagd.«

Olga Demiroff schüttelte den Kopf.

»Wenn der Amerikaner wirklich der Mann ist, für den man ihn hält, dann sind mehr als ein paar feige Unterweltler nötig, um mit ihm fertigzuwerden.« Sie machte eine Pause. »Ich frage mich nur …«

»Ja?«

»Ach, nichts, aber heute Abend ist zweimal ein Mann die Straße entlanggegangen – einer mit weißem Haar.«

»Und?«

»Als er an den beiden da vorbeigekommen ist, hat er einen Handschuh fallen lassen. Einer hat ihn aufgehoben und ihm zurückgegeben. Ziemlich durchsichtig.«

»Du meinst, der Weißhaarige ist ihr – ihr Auftraggeber?«

»So was Ähnliches.«

Der Russe blickte beunruhigt und besorgt drein.

»Bist du sicher – dass das Paket in Sicherheit ist? Niemand hat sich daran zu schaffen gemacht? Es ist so viel geredet worden – viel zu viel geredet.«

Er kaute wieder an den Nägeln.

»Überzeuge dich selbst.«

Sie beugte sich zur Feuerstelle und schob geschickt die Kohlen beiseite. Darunter lagen zerknüllte Papierklumpen; mitten heraus nahm sie ein längliches Päckchen, in schmieriges Zeitungspapier gewickelt, und reichte es dem Mann.

»Gerissen«, sagte er mit einem beifälligen Nicken.

»Die Wohnung ist zweimal durchsucht worden. Man hat die Matratze in meinem Bett aufgeschlitzt.«

»Wie ich schon sagte«, murmelte er. »Es ist zu viel geredet worden. Dieses Feilschen um den Preis – das war ein Fehler.«

Er hatte das Zeitungspapier entfernt. Darin lag ein kleines, braunes Papierpäckchen. Er öffnete es, prüfte den Inhalt und wickelte alles schnell wieder ein. Als er noch damit beschäftigt war, schrillte eine Klingel.

»Der Amerikaner ist pünktlich«, sagte Olga mit einem Blick auf die Uhr.

Sie verließ den Raum. Nach einer Minute führte sie einen Fremden herein, einen großen, breitschultrigen Mann, der ganz offensichtlich von jenseits des Atlantiks stammte. Sein scharfer Blick ging von der Frau zum Mann.

»Monsieur Krassnine?«, fragte er höflich.

»Der bin ich«, sagte Boris. »Ich muss mich für – für diesen ungewöhnlichen Treffpunkt entschuldigen. Aber Geheimhaltung ist unabdingbar. Ich – ich kann es mir nicht leisten, mit diesem Geschäft in Verbindung gebracht zu werden.«

»Ich verstehe«, sagte der Amerikaner höflich.

»Ich habe Ihr Wort, nicht wahr, dass kein Detail dieser Transaktion an die Öffentlichkeit gelangt? Das ist eine der Verkaufsbedingungen.«

Der Amerikaner nickte.

»Das haben wir doch schon vereinbart«, sagte er gleichmütig. »Vielleicht könnten Sie mir jetzt die Ware zeigen.«

»Sie haben das Geld bei sich – in Banknoten?«

»Ja«, erwiderte der andere.

Er machte jedoch keine Anstalten, das Geld zu zeigen. Nach kurzem Zögern deutete Krassnine auf das Päckchen auf dem Tisch.

Der Amerikaner nahm es und wickelte das Packpapier ab. Mit dem Inhalt ging er zu einer kleinen Lampe und prüfte ihn sehr gründlich. Er schien zufrieden, zog aus seiner Tasche eine dicke lederne Brieftasche und entnahm ihr ein Bündel Banknoten. Diese gab er dem Russen, der sie sorgfältig zählte.

»In Ordnung?«

»Ich danke Ihnen, Monsieur. Alles ist korrekt.«

»Ah!«, sagte der andere. Lässig steckte er sich das Päckchen in die Tasche. Er verbeugte sich vor Olga. »Guten Abend, Mademoiselle. Guten Abend, Monsieur Krassnine.«

Er ging hinaus und schloss die Tür hinter sich. Die Augen der beiden im Raum trafen sich. Der Mann fuhr mit der Zunge über seine trockenen Lippen.

»Ich frage mich – ob er je zu seinem Hotel zurückkommt?«

Wie auf Verabredung gingen die beiden ans Fenster. Sie kamen gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie der Amerikaner unten auf die Straße trat. Er wandte sich nach links und ging raschen Schrittes die Straße entlang, ohne sich auch nur einmal umzusehen. Aus einem Hausflur stahlen sich zwei Schatten und folgten ihm lautlos. Die Verfolger und der Verfolgte verschwanden in der Nacht. Olga Demiroff sagte:

»Er wird unbehelligt heimkommen. Du hast nichts zu befürchten – oder zu hoffen – was auch immer.«

»Warum glaubst du, dass er sicher ist?«, fragte Krassnine neugierig.

»Ein Mann, der so viel Geld gemacht hat wie er, kann kein Dummkopf sein«, sagte Olga. »Und da wir von Geld reden …«

Sie sah Krassnine bedeutsam an.

»Hm?«

»Mein Anteil, Boris Iwanowitsch.«

Ein wenig widerwillig gab Krassnine ihr zwei der Scheine. Sie nickte zum Dank, ohne jede Gefühlsregung, und steckte sie in ihren Strumpf.

»Das ist gut«, bemerkte sie befriedigt.

Er sah sie neugierig an.

»Du empfindest kein Bedauern, Olga Wassilowna?«

»Bedauern? Weshalb?«

»Wegen der Dinge, die du aufbewahrt hast. Es gibt Frauen – die meisten Frauen, glaube ich, würden bei so etwas verrückt werden.«

Sie nickte versonnen.

»Ja, da hast du recht. Die meisten Frauen leiden an diesem Wahnsinn. Ich nicht. Ich frage mich …« Sie brach ab.

»Was denn?«, fragte Krassnine neugierig.

»Der Amerikaner ist in Sicherheit, trotz des Päckchens, das er bei sich trägt – ja, davon bin ich überzeugt. Aber später …«

»Eh? Woran denkst du?«

»Er wird sie natürlich einer Frau schenken«, sagte Olga nachdenklich. »Ich frage mich, was dann geschieht …«

Sie riss sich zusammen und ging zum Fenster. Plötzlich stieß sie einen Laut aus und rief ihren Gefährten.

»Sieh mal, jetzt geht er die Straße entlang – der Mann, von dem ich gesprochen hatte.«

Beide starrten gemeinsam hinunter. Eine schlanke, elegante Gestalt ging gemächlich vorbei. Sie trug Zylinder und Abendmantel. Als sie unter einer Laterne entlangging, fiel das Licht auf einen vollen weißen Schopf.

Zweites KapitelMonsieur le Marquis

Der Weißhaarige ging ohne Eile seines Weges, anscheinend völlig gleichgültig seiner Umgebung gegenüber. Er bog in eine Seitenstraße nach rechts ein und in eine weitere nach links. Hin und wieder summte er eine Melodie vor sich hin.

Plötzlich blieb er stehen und lauschte gespannt. Er hatte ein bestimmtes Geräusch gehört. Es konnte das Platzen eines Reifens gewesen sein oder vielleicht – ein Schuss. Ein seltsames Lächeln spielte kurz um seine Lippen. Dann ging er gelassen weiter.

Als er um die nächste Ecke bog, erreichte er eine recht bewegte Szenerie. Ein Hüter des Gesetzes schrieb etwas in sein Notizbuch, und ein paar späte Passanten hatten sich angesammelt. Einen von ihnen bat der Weißhaarige höflich um Auskünfte.

»Hier ist etwas vorgefallen, nicht wahr?«

»Mais oui, Monsieur. Zwei Unterweltler haben einen älteren amerikanischen Herrn überfallen.«

»Haben sie ihm etwas getan?«

»Aber keineswegs.« Der Mann lachte. »Der Amerikaner hatte einen Revolver in der Tasche, und ehe sie ihm etwas tun konnten, hat er sie so mit Kugeln eingedeckt, dass die Kerle Angst gekriegt haben und geflohen sind. Die Polizei ist wie üblich zu spät gekommen.«

»Ah!«, bemerkte der Frager.

Er zeigte keinerlei Gemütsregung.

Gelassen und unberührt nahm er seinen nächtlichen Bummel wieder auf. Bald überquerte er die Seine und gelangte in die reicheren Viertel der Hauptstadt. Etwa zwanzig Minuten später blieb er vor einem bestimmten Haus in einer ruhigen, eher aristokratischen Straße stehen.

Der Laden, denn ein solcher war es, wirkte zurückhaltend und unaufdringlich. D. Papopoulos, Antiquitätenhändler, war so berühmt, dass er keine Reklame brauchte, und tatsächlich machte er die meisten Geschäfte nicht am Ladentisch. Monsieur Papopoulos besaß eine sehr elegante Wohnung an den Champs-Élysées, und man hätte ihn natürlich zu dieser Zeit eher dort erwartet als in seinem Geschäft, aber der Weißhaarige schien seiner Sache sicher, als er die fast verborgene Türglocke drückte, nachdem er zunächst einen schnellen Blick die verlassene Straße hinauf und hinab geworfen hatte.

Seine Zuversicht war gerechtfertigt. Die Tür öffnete sich, und ein Mann stand im Rahmen. Er trug goldene Ohrringe und war von eher dunkler Hautfarbe.

»Guten Abend«, sagte der Fremde. »Ihr Herr ist zu Hause?«

»Er ist da, aber zu dieser Nachtzeit empfängt er keine unangemeldeten Besucher«, knurrte der andere.

»Ich glaube, er wird mich empfangen. Sagen Sie ihm, sein Freund Monsieur le Marquis sei da.«

Der Mann öffnete die Tür etwas weiter und ließ den Besucher eintreten.

Der andere, der sich Monsieur le Marquis nannte, hatte beim Sprechen das Gesicht mit der Hand bedeckt. Als der Diener mit der Mitteilung zurückkehrte, dass Monsieur Papopoulos sich freuen würde, den Besucher zu empfangen, war eine Veränderung im Aussehen des Fremden erfolgt. Der Diener musste entweder sehr unaufmerksam oder sehr gut ausgebildet sein, denn er zeigte keinerlei Überraschung angesichts der kleinen schwarzen Seidenmaske, die die Züge des anderen verbarg. Der Diener ging voran zu einer Tür am Ende des Vorraums, öffnete sie und meldete in einem respektvollen Gemurmel: »Monsieur le Marquis.«

Die Gestalt, die sich erhob, um diesen seltsamen Gast zu empfangen, war beeindruckend. Monsieur Papopoulos haftete etwas Ehrwürdiges und Patriarchalisches an. Er hatte eine hohe, gewölbte Stirn und einen schönen weißen Bart. In seiner Manier war etwas von einem gütigen Geistlichen.

»Mein lieber Freund«, sagte Monsieur Papopoulos. Er sprach französisch, und seine Stimme war schwer und salbungsvoll.

»Ich muss um Entschuldigung bitten«, sagte der Besucher, »dass ich zu so später Stunde komme.«

»Aber keineswegs«, sagte Monsieur Papopoulos. »Eine interessante Zeit. Hatten Sie möglicherweise einen interessanten Abend?«

»Nicht persönlich«, sagte Monsieur le Marquis.

»Nicht persönlich«, wiederholte Monsieur Papopoulos, »nein, nein, natürlich nicht. Und es gibt Neuigkeiten, wie?«

Er warf seinem Besucher einen scharfen Seitenblick zu, einen Blick, der nicht im Geringsten priesterlich oder gütig war.

»Es gibt nichts Neues. Der Anschlag ist misslungen. Ich hatte kaum etwas anderes erwartet.«

»Ganz recht«, sagte Monsieur Papopoulos, »jede rohe Gewalt …«

Er machte eine Handbewegung, die seine intensive Ablehnung für jede Form von Rohheit ausdrückte. Tatsächlich war nichts Rohes an Monsieur Papopoulos und den Gütern, mit denen er handelte. An den meisten europäischen Fürstenhöfen war er sehr bekannt, und Könige nannten ihn freundschaftlich Demetrius. Er stand im Ruf erlesenster Diskretion. Dies und sein aristokratisches Aussehen hatten ihm bei mehreren fragwürdigen Transaktionen geholfen.

»Der direkte Angriff …«, sagte Papopoulos. Er schüttelte den Kopf. »Manchmal ist er nützlich. Aber sehr selten.«

Der andere zuckte mit den Schultern.

»Er spart Zeit«, bemerkte er, »und kostet nichts, wenn er scheitert – oder fast nichts. Der andere Plan wird nicht scheitern.«

»Ah«, sagte Monsieur Papopoulos; er musterte ihn scharf.

Der andere nickte langsam.

»Ich habe großes Vertrauen in Ihren – hm – guten Ruf«, sagte der Antiquitätenhändler.

Monsieur le Marquis lächelte sanft.

»Ich glaube sagen zu dürfen«, murmelte er, »dass ich Ihr Vertrauen rechtfertigen werde.«

»Sie haben einzigartige Möglichkeiten«, sagte der andere, mit etwas wie Neid in der Stimme.

»Ich schaffe sie mir«, sagte Monsieur le Marquis.

Er stand auf und griff nach dem Mantel, den er nachlässig auf eine Sessellehne geworfen hatte.

»Ich werde Sie auf dem Laufenden halten, Monsieur Papopoulos, durch die üblichen Kanäle. Aber es darf nichts schiefgehen bei Ihren Vorkehrungen.«

Papopoulos wirkte gequält.

»Bei meinen Vorkehrungen gibt es nie Schwierigkeiten«, protestierte er.

Der andere lächelte, und ohne weitere Abschiedsworte verließ er den Raum; die Tür schloss er hinter sich.

Monsieur Papopoulos stand einen Moment in Gedanken versunken da und strich über seinen ehrwürdigen weißen Bart; dann ging er zu einer zweiten Tür, die sich nach innen öffnete. Als er die Klinke drückte, stolperte eine junge Frau, die nur allzu deutlich mit dem Ohr am Schlüsselloch an der Tür gelehnt hatte, kopfüber ins Zimmer. Monsieur Papopoulos zeigte weder Überraschung noch Ärger. Offenbar fand er all dies ganz natürlich.

»Nun, Zia?«, fragte er.

»Ich habe ihn nicht weggehen hören«, erklärte Zia.

Sie war eine hübsche junge Frau von junonischer Gestalt, mit dunklen blitzenden Augen, und insgesamt sah sie Monsieur Papopoulos so ähnlich, dass man sie mühelos als Vater und Tochter erkannte.

»Es ist lästig«, fuhr sie verärgert fort, »dass man durch ein Schlüsselloch nicht gleichzeitig horchen und schauen kann.«

»Das hat mich oft geärgert«, sagte Monsieur Papopoulos sehr schlicht.

»Das also ist Monsieur le Marquis«, sagte Zia langsam. »Trägt er immer eine Maske, Vater?«

»Immer.«

Nach einer Pause fragte Zia: »Es geht um die Rubine, nicht wahr?«

Ihr Vater nickte.

»Was hältst du von ihm, meine Kleine?«, erkundigte er sich mit einem leicht amüsierten Funkeln in seinen schwarzen Augen.

»Von Monsieur le Marquis?«

»Ja.«

»Ich finde«, sagte Zia langsam, »dass man sehr selten einen wohlerzogenen Engländer findet, der so gut französisch spricht.«

»Ah!«, sagte Monsieur Papopoulos, »das also findest du?«

Wie gewöhnlich legte er sich nicht fest, betrachtete Zia jedoch mit gütiger Anerkennung.

»Außerdem finde ich«, sagte Zia, »dass sein Kopf eine seltsame Form hat.«

»Massig«, sagte ihr Vater, »ein wenig massig. Aber diese Wirkung hat eine Perücke immer.«

Die beiden sahen einander an und lächelten.

Drittes KapitelDas Feuerherz

Rufus Van Aldin trat durch die Drehtür des Savoy und ging zur Rezeption. Der Empfangschef begrüßte ihn mit einem respektvollen Lächeln.

»Freut mich, Sie wieder zu sehen, Mr Van Aldin.«

Der amerikanische Millionär erwiderte den Gruß mit einem beiläufigen Nicken.

»Alles in Ordnung?«, fragte er.

»Ja, Sir. Major Knighton ist jetzt oben in der Suite.«

Van Aldin nickte abermals.

»Post gekommen?«, erkundigte er sich.

»Es ist alles nach oben geschickt worden, Mr Van Aldin. Ah! Einen Augenblick bitte.«

Er tauchte in eines der Fächer und nahm einen Brief heraus.

»Soeben gekommen«, erklärte er.

Rufus Van Aldin nahm den Brief entgegen, und als er die Handschrift sah, eine schwungvolle Frauenhandschrift, verwandelte sich sein Gesicht. Die herben Züge schienen weicher, der harte Zug um den Mund entspannte sich. Er sah aus wie ein anderer Mensch. Als er mit dem Brief in der Hand zum Lift ging, lag das Lächeln noch um seine Lippen.

Im Salon seiner Suite saß ein junger Mann an einem Schreibtisch und sortierte die Korrespondenz mit jener Fertigkeit, die lange Praxis verleiht. Er sprang auf, als Van Aldin eintrat.

»Hallo, Knighton!«

»Freut mich, dass Sie wieder da sind, Sir. Hatten Sie angenehme Tage?«

»Ging so«, sagte der Millionär gleichmütig. »Paris ist ein bisschen provinziell geworden. Immerhin – ich habe erreicht, was ich wollte.«

Er lächelte grimmig vor sich hin.

»Das tun Sie doch wohl meistens«, sagte der Sekretär lachend.

»Allerdings«, stimmte der andere zu.

Er sagte es nüchtern und geschäftsmäßig wie jemand, der eine allgemein bekannte Tatsache bestätigt. Er streifte seinen schweren Mantel ab und kam zum Schreibtisch.

»Etwas Dringendes?«

»Ich glaube nicht, Sir. Fast nur das übliche Zeug. Ich bin noch nicht ganz mit dem Sortieren fertig.«

Van Aldin nickte kurz. Er war ein Mann, der selten lobte oder tadelte. Seine Methode den Angestellten gegenüber war einfach; er gab ihnen eine faire Chance, und die Ungeeigneten entließ er prompt. In der Auswahl seiner Leute war er unkonventionell. Knighton, zum Beispiel, hatte er vor zwei Monaten in einem Schweizer Kurort kennengelernt. Der Mann hatte ihm gefallen; als er dessen Kriegsunterlagen durchsah, fand er darin die Erklärung für sein leichtes Hinken. Knighton hatte kein Geheimnis daraus gemacht, dass er eine Stellung suchte; tatsächlich hatte er den Millionär ganz offen gefragt, ob er nicht einen Posten für ihn wüsste. Van Aldin erinnerte sich mit einem Lächeln grimmiger Belustigung an das maßlose Erstaunen des jungen Mannes, als er ihn kurzerhand selbst als Privatsekretär engagierte.

»Ich – ich habe aber keine kaufmännische Praxis«, hatte er gestammelt.

»Ist mir völlig schnuppe«, hatte Van Aldin geantwortet. »Für so etwas habe ich schon drei Sekretäre. Ich werde aber wohl sechs Monate in England sein und brauche einen Engländer, der – na ja, die Spielregeln kennt und die gesellschaftlichen Dinge für mich erledigen kann.«

Bisher hatte sich Van Aldins Urteil bestätigt. Knighton erwies sich als schnell, intelligent, einfallsreich und war außerdem charmant.

Der Sekretär wies auf drei oder vier Briefe, die er beiseitegelegt hatte.

»Auf die hier sollten Sie vielleicht selbst noch einen Blick werfen, Sir«, riet er. »Der oberste betrifft den Colton-Vertrag …«

Aber Rufus Van Aldin hob abwehrend die Hand.

»Heute Abend schaue ich mir den blöden Kram nicht an«, sagte er. »Die können alle bis morgen warten. Bis auf das hier«, setzte er hinzu. Dabei blickte er auf den Brief, den er in der Hand hielt. Und wieder glitt jenes seltsame verwandelnde Lächeln über sein Gesicht.

Richard Knighton lächelte verständnisvoll.

»Mrs Kettering?«, murmelte er. »Sie hat gestern und heute angerufen. Sie scheint Sie ganz dringend sofort sehen zu wollen, Sir.«

»Ach, will sie das!«

Das Lächeln schwand aus dem Gesicht des Millionärs. Er riss den Umschlag auf, den er in der Hand hielt, und nahm das Blatt heraus. Während er den Brief las, verfinsterte sich sein Gesicht, um den Mund legte sich wieder der grimme Zug, den man an der Wall Street so gut kannte, und seine Brauen zogen sich Unheil verkündend zusammen. Knighton wandte sich taktvoll ab, öffnete wieder Briefe und sortierte sie. Ein gemurmelter Fluch entfuhr dem Millionär, und seine geballte Faust fiel hart auf den Tisch.

»Das lasse ich mir nicht bieten«, knurrte er. »Gut, dass die arme Kleine ihren alten Vater hinter sich hat.«

Einige Minuten lang ging er im Raum auf und ab; die zusammengekniffenen Brauen machten eine Grimasse aus seinem Gesicht. Knighton beugte sich noch immer beflissen über den Schreibtisch. Dann blieb Van Aldin jäh stehen. Er nahm seinen Mantel von dem Sessel, auf den er ihn geworfen hatte.

»Gehen Sie noch einmal aus, Sir?«

»Ja, ich gehe zu meiner Tochter.«

»Wenn Coltons Leute anrufen …?«

»Sagen Sie ihm, sie sollen zum Teufel gehen.«

»Sehr wohl«, sagte der Sekretär gleichmütig.

Van Aldin hatte inzwischen den Mantel angezogen. Er setzte den Hut auf und ging zur Tür. Mit der Hand an der Klinke blieb er stehen.

»Sie sind ein guter Kerl, Knighton«, sagte er. »Sie belästigen mich nicht, wenn ich Sorgen habe.«

Knighton lächelte flüchtig, antwortete aber nicht.

»Ruth ist mein einziges Kind«, sagte Van Aldin, »und niemand weiß wirklich, was sie mir bedeutet.«

Ein schwaches Lächeln erhellte seine Züge. Er steckte die Hand in die Tasche.

»Soll ich Ihnen was zeigen, Knighton?«

Er kam zum Sekretär zurück.

Aus der Tasche zog er ein nachlässig in braunes Papier gewickeltes Päckchen. Er ließ die Hülle fallen und hielt ein großes, schäbiges rotes Samtetui hoch. In der Mitte des Deckels waren verschlungene Initialen mit einer Krone darüber zu sehen. Er klappte das Etui auf, und der Sekretär schnappte nach Luft. Auf der schmutzig weißen Unterlage glühten die Steine wie Blut.

»Mein Gott! Sir«, sagte Knighton. »Sind sie – sind sie echt?«

Van Aldin stieß ein leises, erheitertes Keckern aus.

»Wundert mich nicht, dass Sie das fragen. Unter diesen Rubinen sind die drei größten der Welt. Katharina von Russland hat sie getragen, Knighton. Der in der Mitte ist als das Feuerherz bekannt. Er ist vollkommen – nicht der kleinste Makel.«

»Aber«, murmelte der Sekretär, »die müssen ein Vermögen wert sein.«

»Vier- oder fünfhunderttausend Dollar«, sagte Van Aldin beiläufig, »abgesehen vom historischen Interesse.«

»Und Sie tragen das herum – einfach so, lose in der Tasche?«

Van Aldin lachte amüsiert.

»Sehen Sie ja. Wissen Sie, das ist mein kleines Geschenk für Ruthie.«

Der Sekretär lächelte diskret.

»Jetzt verstehe ich Mrs Ketterings Besorgnis am Telefon.«

Aber Van Aldin schüttelte den Kopf. Der harte Gesichtsausdruck kehrte zurück.

»Da irren Sie sich«, sagte er. »Sie weiß nichts davon; das ist meine kleine Überraschung für sie.«

Er schloss das Etui und begann es langsam wieder einzuwickeln.

»Es ist traurig, Knighton«, sagte er, »wie wenig man für die tun kann, die man liebt. Ich könnte die halbe Welt für Ruth kaufen, wenn sie etwas davon hätte, hat sie aber nicht. Ich kann ihr dieses Zeug hier um den Hals hängen; vielleicht wird sie sich einen Moment oder zwei darüber freuen, aber …«

Er schüttelte den Kopf.

»Wenn eine Frau in ihrem Heim nicht glücklich ist …«

Er ließ den Satz unvollendet. Der Sekretär nickte diskret. Niemand kannte den Ruf des ehrenwerten Derek Kettering besser als er. Van Aldin seufzte. Er steckte das Päckchen wieder in die Manteltasche, nickte Knighton zu und verließ den Raum.

Viertes KapitelIn der Curzon Street

Mrs Derek Kettering wohnte in der Curzon Street. Der Butler, der die Tür öffnete, erkannte Rufus Van Aldin sofort und gestattete sich ein diskretes Begrüßungslächeln. Er ging voran, die Treppe hinauf zum großen doppelten Salon in der ersten Etage.

Eine Frau, die dort am Fenster saß, sprang mit einem Schrei auf.

»Also, so was Liebes von dir, Dad, dass du gekommen bist! Den ganzen Tag lang habe ich mit Major Knighton telefoniert, um dich zu erreichen, aber er konnte nicht genau sagen, wann man dich zurückerwartet.«

Ruth Kettering war achtundzwanzig Jahre alt. Ohne schön oder im eigentliche Sinn des Wortes hübsch zu sein, sah sie doch sehr reizvoll aus, und zwar wegen ihrer Farben. Van Aldin war zu seiner Zeit »Möhre« und »Ingwer« gerufen worden, und Ruths Haar war ein beinahe reines Rotbraun. Hinzu kamen dunkle Augen und tiefschwarze Wimpern – Kunstfertigkeit verstärkte die Wirkung ein wenig. Sie war groß und schlank und bewegte sich anmutig. Auf den ersten Blick hatte sie das Gesicht einer Raffael-Madonna. Erst wenn man genauer hinsah, bemerkte man die ausgeprägten Wangenknochen und das markante Kinn wie in Van Aldins Gesicht, was für die gleiche Härte und Entschlossenheit sprach. Dem Mann stand es gut, der Frau jedoch weniger. Seit ihrer Kindheit war Ruth Van Aldin daran gewöhnt, immer ihren Willen durchzusetzen, und wer sich ihr entgegenstellte, erfuhr bald, dass Rufus Van Aldins Tochter nie nachgab.

»Knighton hat mir gesagt, dass du angerufen hast. Ich bin erst vor einer halben Stunde aus Paris zurückgekommen. Was ist denn wieder los mit Derek?«

Ruths Gesicht rötete sich vor Ärger.

»Es ist unsäglich. Es geht auf keine Kuhhaut«, rief sie. »Er – er hört auf gar nichts, was ich sage.«

In ihrer Stimme mischten sich Verwunderung und Ärger.

»Auf mich wird er hören müssen«, sagte der Millionär grimmig.

Ruth fuhr fort.

»Seit einem Monat habe ich ihn kaum gesehen. Überall taucht er mit dieser Frau auf.«

»Mit welcher Frau?«

»Mirelle. Sie tanzt im Parthenon, weißt du.«

Van Aldin nickte.

»Vorige Woche war ich in Leconbury. Ich – ich habe mit Lord Leconbury gesprochen. Er war ganz reizend zu mir, voller Verständnis. Er hat gesagt, er würde Derek gründlich die Leviten lesen.«

»Ah!«, sagte Van Aldin.

»Was meinst du mit ›ah!‹, Vater?«

»Das, was du gerade denkst, Ruthie. Der arme alte Leconbury ist doch am Ende. Natürlich spielt er den Verständnisvollen, natürlich versucht er, dich zu beschwichtigen. Da er seinen Sohn und Erben mit der Tochter eines der reichsten Männer aus den Staaten verheiratet hat, will er die Sache jetzt natürlich nicht vermurksen. Aber er steht doch schon mit einem Fuß im Grab, jeder weiß das, und was immer er sagt, wird bei Derek verdammt wenig bewegen.«

»Kannst du nicht etwas tun, Dad?«, bedrängte Ruth ihn nach ein paar Momenten des Schweigens.

»Ich könnte«, sagte der Millionär. Er dachte eine Sekunde nach und fuhr dann fort: »Es gibt ein paar Dinge, die ich tun könnte, aber nur eins hätte wirklich Sinn. Wie viel Mumm hast du denn, Ruthie?«

Sie starrte ihn an. Er nickte ihr zu.

»Ich meine genau das, was ich sage. Hättest du den Mut, vor aller Welt zuzugeben, dass du einen Fehler gemacht hast? Aus diesem Schlamassel gibt es nur einen Ausweg. Schreib deine Verluste ab und fang neu an.«

»Du meinst …?«

»Scheidung.«

»Scheidung!«

Van Aldin lächelte trocken.

»Du sprichst das Wort aus, Ruth, als ob du es noch nie gehört hättest. Dabei lassen sich doch all deine Freundinnen jeden Tag scheiden.«

»Ach, das weiß ich doch. Aber …«

Sie hielt inne und biss sich auf die Lippen. Ihr Vater nickte verständnisvoll.

»Ich weiß, Ruth. Du bist wie ich, du kannst es nicht ertragen, etwas aufzugeben. Aber ich habe gelernt, und auch du musst es lernen, dass es Zeiten gibt, wo das die einzige Möglichkeit ist. Ich könnte Mittel finden, um Derek zurückzupfeifen, zurück zu dir, aber am Ende käme alles wieder auf dasselbe hinaus. Er taugt nichts, Ruth; er ist durch und durch verdorben. Und weißt du, ich mache mir Vorwürfe, dass ich dir je erlaubt habe, ihn zu heiraten. Aber du hattest ihn dir nun mal in den Kopf gesetzt, und damals schien er ernsthaft ein neues Leben anfangen zu wollen – und, tja, ich hatte dir einmal einen Strich durch die Rechnung gemacht, Liebes …«

Er sah sie bei den letzten Worten nicht an. Hätte er es getan, so hätte er die plötzliche Röte bemerken können, die ihr Gesicht überzog.

»Das hast du«, sagte sie mit harter Stimme.

»Ich war verdammt zu weich, das ein zweites Mal zu machen. Aber ich kann dir nicht sagen, wie sehr ich wünsche, ich hätte es doch getan. Die letzten Jahre hast du ein Hundeleben gehabt, Ruth.«

»Es war nicht besonders – angenehm«, stimmte Mrs Kettering zu.

»Deshalb sage ich dir, damit muss jetzt Schluss sein!« Er schlug die Hand heftig auf den Tisch. »Vielleicht hängst du immer noch an dem Kerl. Mach Schluss! Stell dich den Tatsachen. Derek Kettering hat dich wegen deines Gelds geheiratet. Mehr ist nicht dran. Gib ihm den Laufpass, Ruth.«

Ruth Kettering schaute ein paar Momente zu Boden; dann sagte sie, ohne den Kopf zu heben:

»Und wenn er nicht einwilligt?«

Van Aldin sah sie erstaunt an.

»Er hat dazu gar nichts zu sagen.«

Sie errötete und biss sich auf die Lippen.

»Nein – nein – natürlich nicht. Ich habe nur gemeint …«

Sie hielt inne. Ihr Vater musterte sie aufmerksam.

»Was hast du gemeint?«

»Ich meine …« Sie machte eine Pause und wählte ihre Worte sorgfältig. »Vielleicht nimmt er es nicht so einfach hin.«

Der Millionär reckte grimmig das Kinn.

»Du meinst, er wird die Scheidung verweigern? Soll er doch! Aber, ganz nebenbei, da irrst du. Jeder Anwalt, den er konsultiert, wird ihm sagen, dass er keinen Boden unter den Füßen hat.«

»Du glaubst also nicht –« sie zögerte – »ich meine – aus reiner Böswilligkeit mir gegenüber könnte er – also, er könnte Schwierigkeiten machen?«

Ihr Vater sah sie einigermaßen erstaunt an.

»Die Scheidung anfechten, meinst du?«

Er schüttelte den Kopf.

»Ziemlich unwahrscheinlich. Weißt du, er müsste nämlich einen Grund haben.«

Mrs Kettering antwortete nicht. Van Aldin sah sie scharf an.

»Komm, Ruth, raus damit! Dich beunruhigt doch was – was ist es?«

»Nichts, wirklich gar nichts.«

Aber ihre Stimme klang nicht überzeugend.

»Du hast Angst vor der Öffentlichkeit, wie? Ist es das? Überlass das nur mir. Ich drücke die ganze Affäre so glatt durch, dass es überhaupt kein Aufsehen gibt.«

»Na gut, Dad, wenn du meinst, dass es wirklich das Beste ist.«

»Hast du den Burschen etwa noch gern? Ist es das?«

»Nein.«

Sie sagte das mit unmissverständlichem Nachdruck. Van Aldin schien zufrieden. Er klopfte seiner Tochter auf die Schulter.

»Alles wird gut werden, Kleines. Mach dir keine Sorgen. Jetzt denk nicht mehr daran. Ich habe dir ein Geschenk aus Paris mitgebracht.«

»Für mich? Etwas Schönes?«

»Ich hoffe doch, dass du es schön findest«, sagte Van Aldin lächelnd.

Er nahm das Päckchen aus der Manteltasche und reichte es ihr. Sie packte es eifrig aus und klappte das Etui auf. Ein langgezogenes »Oh« kam über ihre Lippen. Ruth Kettering liebte Juwelen – hatte sie immer geliebt.

»O Dad, wie – wie wunderbar!«

»Eine Klasse für sich, oder?«, sagte der Millionär befriedigt. »Sie gefallen dir, was?«

»Gefallen? Dad, sie sind einzigartig. Wie bist du an sie gekommen?«

Van Aldin lächelte.

»Ah! Das ist mein Geheimnis. Ich habe sie natürlich privat kaufen müssen. Sie sind ziemlich bekannt. Siehst du den großen Stein in der Mitte? Vielleicht hast du von ihm gehört; das ist das historische Feuerherz.«

»Feuerherz!«, wiederholte Mrs Kettering.

Sie hatte die Steine aus dem Etui genommen und hielt sie an ihren Busen. Der Millionär beobachtete sie. Er dachte an all die Frauen, die diese Juwelen getragen hatten. Die gebrochenen Herzen, die Verzweiflung, den Neid. Das Feuerherz hatte wie alle berühmten Steine eine Spur von Tragödien und Gewalt hinterlassen. In Ruth Ketterings ruhiger Hand schien das Juwel jedoch seine böse Kraft zu verlieren. Mit ihrer kühlen, beherrschten Haltung schien diese Frau aus dem Westen eine Widerlegung aller Tragik, aller wilden Aufwallungen zu sein. Ruth legte die Steine zurück ins Etui; dann sprang sie auf und schlang die Arme um den Hals ihres Vaters.

»Danke, danke, danke, Dad. Sie sind ganz wunderbar! Immer machst du mir die herrlichsten Geschenke.«

»So ist das richtig«, sagte Van Aldin; er tätschelte ihre Schulter. »Du bist alles, was ich habe, weißt du, Ruthie.«

»Du bleibst doch zum Dinner, Vater, nicht wahr?«

»Ich glaube nicht. Du wolltest doch ausgehen?«

»Ja, aber das kann ich ohne weiteres absagen. Nichts besonders Aufregendes.«

»Nein«, sagte Van Aldin. »Halt deine Verabredung ein. Ich habe noch genug zu erledigen. Wir sehen uns morgen, Liebes. Ich rufe dich noch an, vielleicht könnten wir uns bei Galbraith treffen?«

Galbraith, Galbraith, Cuthbertson, & Galbraith waren Van Aldins Londoner Anwälte.

»Gut, Dad.« Sie zögerte. »Ich hoffe, diese – diese Sache wird mich nicht daran hindern, an die Riviera zu fahren?«

»Wann willst du los?«

»Am Vierzehnten.«

»Ach, das geht schon in Ordnung. So etwas dauert immer eine ganze Weile, bis es reif ist. Übrigens, Ruth, an deiner Stelle würde ich diese Rubine nicht mitnehmen. Lass sie in der Bank.«

Mrs Kettering nickte.

»Wir wollen doch nicht, dass du wegen des Feuerherzens beraubt und umgebracht wirst«, sagte der Millionär scherzend.

»Und dabei hast du sie in der Tasche herumgetragen«, gab seine Tochter lächelnd zurück.

»Ja …«

Etwas, ein Zögern, erregte ihre Aufmerksamkeit.

»Was ist, Dad?«

»Nichts.« Er lächelte. »Ich habe nur an ein kleines Abenteuer gedacht, das ich in Paris hatte.«

»Ein Abenteuer?«

»Ja. In der Nacht, als ich diese Dinger gekauft habe.«

Er wies auf das Juwelen-Etui.

»Ach, erzähl es mir bitte.«

»Nichts Besonderes, Kind. Ein paar Apachen sind ein bisschen frech geworden, da habe ich auf sie geschossen, und sie sind abgehauen. Das ist alles.«

Sie sah ihn bewundernd an.

»Du bist wirklich eine harte Nuss, Dad.«

»Worauf du dich verlassen kannst, Ruthie.«

Er küsste sie zärtlich und ging. Als er ins Savoy zurückkam, gab er Knighton eine knappe Anweisung.

»Treiben Sie einen Mann namens Goby auf; Sie finden seine Adresse in meinem privaten Notizbuch. Er soll morgen um halb zehn hier sein.«

»Jawohl, Sir.«

»Und ich möchte Mr Kettering sprechen. Stöbern Sie ihn für mich auf, wenn’s geht. Versuchen Sie’s in seinem Club – also, schnappen Sie ihn sich irgendwie und sorgen Sie dafür, dass er mich morgen früh hier aufsucht. Oder lieber später, so gegen zwölf. Früher steht diese Art Leute sowieso nicht auf.«

Der Sekretär nickte zur Bestätigung der Anweisungen. Van Aldin lieferte sich nun seinem Kammerdiener aus. Das Bad war vorbereitet, und als er im warmen Wasser schwelgte, schweiften seine Gedanken zurück zum Gespräch mit seiner Tochter. Insgesamt war er ganz zufrieden. Sein scharfer Verstand hatte schon längst akzeptiert, dass Scheidung der einzige mögliche Ausweg war. Ruth hatte der vorgeschlagenen Lösung bereitwilliger zugestimmt, als er erwartet hatte. Und doch konnte er sich trotz der Einwilligung eines leichten Unbehagens nicht erwehren. Etwas in ihrem Benehmen, fand er, war nicht ganz natürlich gewesen. Er runzelte die Stirn.

»Vielleicht bilde ich mir das nur ein«, murmelte er. »Und trotzdem – ich wette, da gibt es etwas, was sie mir nicht erzählt hat.«

Fünftes KapitelEin nützlicher Herr

Rufus Van Aldin hatte soeben sein karges Frühstück aus Kaffee und trockenem Toast beendet, als Knighton eintrat.

»Mr Goby ist unten, Sir, um Sie zu sprechen.«

Der Millionär warf einen Blick auf die Uhr. Es war gerade halb zehn.

»Na gut«, sagte er kurz. »Er soll heraufkommen.«

Eine oder zwei Minuten später trat Mr Goby ins Zimmer. Er war ein kleiner, älterer Mann, schäbig gekleidet, dessen Augen immer neugierig im Zimmer umherblickten, aber nie den Gesprächspartner ansahen.

»Morgen, Goby«, sagte der Millionär. »Setzen Sie sich.«

»Danke, Mr Van Aldin.«

Goby setzte sich, die Hände auf den Knien, und betrachtete ernst den Heizkörper.

»Ich habe einen Job für Sie.«

»Und zwar, Mr Van Aldin?«

»Sie wissen vielleicht, dass meine Tochter mit Mr Derek Kettering verheiratet ist.«

Mr Goby ließ seinen Blick von der Heizung zur linken Schublade des Schreibtischs wandern und ein geringschätziges Lächeln über sein Gesicht huschen. Mr Goby wusste viele Dinge, gab das aber nicht gern zu.

»Auf meinen Rat hin wird sie die Scheidung einreichen. Das ist natürlich Sache des Anwalts. Aber aus privaten Gründen wünsche ich vollständige und eingehende Informationen.«

Mr Goby sah den Wandsims an und murmelte:

»Über Mr Kettering?«

»Über Mr Kettering.«

»Sehr gut, Sir.«

Mr Goby stand auf.

»Wann kann ich damit rechnen?«

»Ist es eilig, Sir?«

»Bei mir ist es immer eilig«, sagte der Millionär.

Mr Goby lächelte verständnisvoll das Kamingitter an.

»Sagen wir heute Nachmittag um zwei, Sir?«, fragte er.

»Ausgezeichnet«, sagte der andere. »Guten Morgen, Goby.«

»Guten Morgen, Mr Van Aldin.«

»Ein sehr nützlicher Mann«, sagte der Millionär, als Goby hinausging und der Sekretär hereinkam. »In seiner Branche ist er ein Fachmann.«

»Was ist seine Branche?«

»Informationen. Geben Sie ihm vierundzwanzig Stunden Zeit, und er wird das Privatleben des Erzbischofs von Canterbury vor Ihnen bloßlegen.«

»Wirklich ein nützlicher Bursche«, sagte Knighton lächelnd.

»Er war mir schon ein- oder zweimal sehr nützlich«, sagte Van Aldin. »Also dann, Knighton, ich bin so weit. An die Arbeit.«

In den nächsten paar Stunden wurde ein großes Quantum an Arbeit rasch bewältigt. Es war halb eins, als das Telefon läutete und Van Aldin davon unterrichtet wurde, dass Mr Kettering da sei. Knighton sah Van Aldin an und deutete dessen knappes Nicken.

»Bitte lassen Sie Mr Kettering heraufkommen.«

Der Sekretär packte seine Papiere zusammen und ging. Er begegnete dem Besucher in der Tür, und Derek Kettering trat beiseite, um den andern vorbeizulassen. Dann trat er ein und schloss die Tür hinter sich.

»Guten Morgen, Sir. Wie ich höre, willst du mich dringend sprechen.«

Die träge Stimme mit dem leicht ironischen Unterton weckte Erinnerungen in Van Aldin. Charme lag darin – hatte immer darin gelegen. Er sah seinen Schwiegersohn durchdringend an. Derek Kettering war vierunddreißig, schlank, mit dunklem, schmalem Gesicht, das selbst jetzt etwas unbeschreiblich Jungenhaftes hatte.

»Komm rein«, sagte Van Aldin knapp. »Setz dich.«

Kettering ließ sich in einen Armsessel fallen. Er betrachtete seinen Schwiegervater mit einer Art nachsichtiger Belustigung.

»Lange nicht gesehen, Sir«, bemerkte er freundlich. »An die zwei Jahre, glaube ich. Hast du Ruth schon gesehen?«

»Ich habe sie gestern Abend besucht«, sagte Van Aldin.

»Sieht ganz gut aus, wie?«, sagte der andere leichthin.

»Ich glaube nicht, dass du viele Gelegenheiten hattest, das zu beurteilen«, sagte Van Aldin trocken.

Derek Kettering hob die Brauen.

»Ach, wir treffen uns manchmal im selben Nachtclub, weißt du«, sagte er unbekümmert.

»Ich will nicht um den heißen Brei herumreden«, sagte Van Aldin brüsk. »Ich habe Ruth geraten, die Scheidung einzureichen.«

Derek Kettering schien unbewegt.

»Arg drastisch!«, murmelte er. »Stört es dich, wenn ich rauche, Sir?«

Er zündete sich eine Zigarette an und stieß eine Rauchwolke aus, während er gelassen hinzusetzte:

»Und was hat Ruth gesagt?«

»Ruth will meinem Rat folgen«, sagte ihr Vater.

»Wirklich?«

»Sonst hast du nichts dazu zu sagen?«, fragte Van Aldin scharf.

Kettering schnipste die Asche in den Kamin.

»Weißt du, ich glaube«, sagte er, als ob es ihn nicht beträfe, »dass sie da einen großen Fehler macht.«

»Von deinem Standpunkt aus bestimmt«, sagte Van Aldin grimmig.

»Ach, komm schon«, sagte der andere, »wir wollen doch nicht persönlich werden. Ich habe gerade wirklich nicht an mich gedacht, sondern an Ruth. Du weißt, mein armer alter Herr wird es nicht mehr lange machen, das sagen alle Ärzte. Ruth sollte lieber noch ein paar Jahre durchhalten, dann bin ich Lord Leconbury, und sie kann Schlossherrin von Leconbury spielen. Deswegen hat sie mich doch geheiratet.«

»Ich lasse mir deine verdammte Dreistigkeit nicht bieten«, brüllte Van Aldin.

Derek Kettering lächelte ihn unbewegt an.

»Du hast recht. Es ist eine antiquierte Idee«, sagte er. »Ein Titel ist ja heute nichts mehr wert. Trotzdem, Leconbury ist ein schöner alter Ort, und immerhin gehören wir zu den ältesten Familien Englands. Es wird sehr ärgerlich für Ruth, wenn sie sich von mir scheiden lässt und ich wieder heirate und statt ihrer eine andere Frau in Leconbury die Königin spielt.«

»Ich meine es ernst, junger Mann«, sagte Van Aldin.

»Ich auch«, sagte Kettering. »Finanziell sitze ich ziemlich auf dem Trockenen; ich komme in eine scheußliche Klemme, wenn Ruth sich scheiden lässt, und schließlich hat sie es zehn Jahre ausgehalten, warum nicht noch ein bisschen länger? Ich gebe dir mein Ehrenwort, dass der alte Mann keine achtzehn Monate mehr übersteht, und, wie gesagt, es wäre doch ein Jammer, wenn Ruth nicht das kriegt, wofür sie mich geheiratet hat.«

»Du willst behaupten, meine Tochter hätte dich wegen deines Titels und deiner Stellung geheiratet?«

Derek Kettering lachte, aber es klang nicht amüsiert.

»Du glaubst doch nicht, es wäre eine Liebesheirat gewesen?«

»Ich weiß«, sagte Van Aldin langsam, »dass du in Paris vor zehn Jahren ganz anders geredet hast.«

»Habe ich das? Möglich. Ruth war sehr schön, weißt du – fast wie ein Engel oder eine Heilige oder irgendwas, das aus einer Nische in einer Kirche herabgestiegen ist. Ich weiß noch, ich hatte damals gute Vorsätze, wollte ein neues Leben anfangen und sesshaft werden und ein höchst traditionelles englisches Familienleben führen, mit einer schönen Frau, die mich liebt.«

Er lachte wieder, diesmal eher misstönend.

»Aber das glaubst du mir ja doch nicht, wie?«, fügte er hinzu.

»Für mich gibt es keinen Zweifel, dass du Ruth wegen ihres Geldes geheiratet hast«, sagte Van Aldin ungerührt.

»Und sie mich aus Liebe?«, fragte der andere ironisch.

»Gewiss«, sagte Van Aldin.

Derek Kettering sah ihn lange an, dann nickte er nachdenklich.

»Wie ich sehe, glaubst du das wirklich«, sagte er. »Ich damals auch. Ich kann dir versichern, mein lieber Schwiegervater, dass ich bald aufgeklärt worden bin.«

»Ich weiß nicht, worauf du hinauswillst«, sagte Van Aldin, »es ist mir auch egal. Du hast Ruth verdammt schlecht behandelt.«

»Ja, hab ich«, gab Kettering leichthin zu, »aber sie ist hart im Nehmen, weißt du. Sie ist deine Tochter. Unter dieser rosa-weißen Weichheit ist sie hart wie Granit. Du hast immer als harter Mann gegolten, wie ich hörte, aber Ruth ist härter als du. Du liebst wenigstens einen Menschen mehr als dich selbst. Ruth hat das nie getan und wird es nie tun.«

»Das reicht«, sagte Van Aldin. »Ich habe dich herbestellt, um dir klar und offen zu sagen, was ich tun werde. Mein Kind hat Anspruch auf ein bisschen Glück, und vergiss nie, ich stehe hinter ihr.«

Derek Kettering erhob sich und ging zum Kamin. Er warf seine Zigarette hinein. Als er sprach, war seine Stimme sehr ruhig.

»Was genau meinst du damit, frage ich mich?«, sagte er.

»Ich meine«, sagte Van Aldin, »dass du die Scheidung besser nicht anfechten solltest.«

»Ach«, sagte Kettering, »ist das eine Drohung?«