10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein eBooks

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

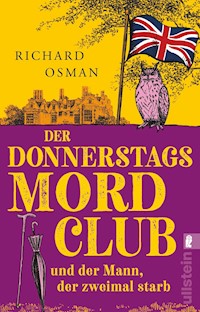

"So schlau und lustig. Leider ziemlich gut." Ian Rankin "Eine warmherzige, weise und witzige Warnung davor, dass man die Älteren nie unterschätzen darf." Val McDermid Man möchte meinen, so eine luxuriöse Seniorenresidenz in der idyllischen Grafschaft Kent sei ein friedlicher Ort. Das dachte auch die fast achtzigjährige Joyce, als sie in Coopers Chase einzog. Bis sie Elizabeth, Ron und Ibrahim kennenlernt oder, anders gesagt, eine ehemalige Geheimagentin, einen ehemaligen Gewerkschaftsführer und einen ehemaligen Psychiater. Sie wird Teil ihres Clubs, der sich immer donnerstags im Puzzlezimmer trifft, um ungelöste Kriminalfälle aufzuklären. Als dann direkt vor ihrer Haustür ein Mord verübt wird, ist der Ermittlungseifer der vier Senioren natürlich geweckt, und selbst der Chefinspektor der lokalen Polizeidienststelle kann nur über ihren Scharfsinn staunen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 484

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Der Donnerstagsmordclub

RICHARD OSMAN ist ein englischer Fernsehmoderator, Produzent und seit Neuestem auch Autor. Die Idee für seinen Krimi kam ihm, als er eine Verwandte in einem noblen Seniorenheim besuchte und ihm das Schlimmste zustieß, was einem modernen Menschen widerfahren kann: Er hatte keinen Handyempfang. Wer denkt da nicht sofort an Mord und Totschlag? Der Donnerstagsmordclub ist sein erster und bisher bester Roman.

»Urkomisch und großherzig.« DAILY EXPRESS »Lustig und originell.« THE SUN »Je besser man Joyce, Ibrahim, Ron und Elizabeth kennenlernt, desto mehr hofft man, sie sehr bald wiederzusehen.« THE TIMES »Leichtfüßig und witzig, aber die Ermittlung ist todernst. Macht süchtig und ist höchst unterhaltsam.« DAILY MAIL »Eine wunderbar charmante Warnung davor, dass man die Älteren nie unterschätzen darf.« VAL MCDERMID »So schlau und komisch. Leider ziemlich gut.« IAN RANKIN

Richard Osman

Der Donnerstagsmordclub

Aus dem Englischen von Sabine Roth

Ullstein

Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de

Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel The Thursday Murder Club bei Viking, PRH UK © 2020 by Richard Osman © der deutschsprachigen Ausgabe 2021 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Umschlaggestaltung: Sabine Kwauka Umschlagmotiv: © Look and Learn / Bridgeman Images; shutterstock / Istry Istry, Komleva Autorenfoto: © Conor O'LearyE-Book-Konvertierung powered by pepyrusAlle Rechte vorbehalten ISBN 978-3-8437-2467-8

Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.

Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.

Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Titelei

Das Buch

Titelseite

Impressum

Erster TeilNeue Freunde, neue Sitten

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Zweiter TeilJeder hier hat seine Geschichte

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

Anhang

Danksagung

Leseprobe: Der Donnerstagsmordclub oder Ein Teufel stirbt immer zuletzt

Social Media

Vorablesen.de

Cover

Titelseite

Inhalt

Erster TeilNeue Freunde, neue Sitten

Erster TeilNeue Freunde, neue Sitten

1

Joyce

Fangen wir mit Elizabeth an, einverstanden? Der Rest ergibt sich dann schon.

Ich wusste natürlich, wer sie war, Elizabeth kennt hier jeder. Sie hat eine von den Vierzimmerwohnungen im Larkin Court. Die Eckwohnung mit der Sonnenterrasse. Und einmal war ich im selben Quizteam wie Stephen, der, aus diversen Gründen, bereits ihr dritter Mann ist.

Ich saß beim Mittagessen, ein, zwei Monate ist das jetzt her, und es muss Montag gewesen sein, weil es Shepherd’s Pie gab. Sie wolle mich nicht bei meiner Mahlzeit stören, sagte Elizabeth, aber sie habe eine Frage an mich, zum Thema Stichwunden, wenn ich nichts dagegen hätte.

Ich sagte: »Wieso denn, nein, fragen Sie nur«, oder etwas in der Art. Ich werde mich nicht immer ganz einwandfrei an alles erinnern, das schicke ich lieber gleich voraus. Jedenfalls klappte sie daraufhin einen Ordner auf, und ich sah ein paar getippte Seiten und Ränder von alten Fotos. Sie kam ohne Umschweife zur Sache.

Ich solle mir ein Mädchen vorstellen, sagte sie, das mit einem Messer attackiert worden war. Ich fragte, mit was für einem Messer, und Elizabeth meinte, höchstwahrscheinlich einem ganz ordinären Küchenmesser. Nirosta. Das sagte sie nicht, aber das war meine Assoziation. Dann sagte sie, ich solle mir vorstellen, dass auf dieses Mädchen drei- oder viermal eingestochen worden war, gleich unterm Brustbein. Rein, raus, rein, raus, sehr scheußlich, aber Arterie sei keine durchtrennt worden. Sie redete ziemlich leise, weil überall um uns gegessen wurde, und irgendwo zieht selbst Elizabeth die Grenze.

Da saß ich also und stellte mir Stichwunden vor, und Elizabeth wollte wissen, wie lange es meiner Meinung nach dauern würde, bis das Mädchen verblutet sei.

Ach ja, das sollte ich vielleicht dazusagen, ich war viele Jahre Krankenschwester – nicht dass Sie sich jetzt wundern. Und Elizabeth wusste das offenbar irgendwoher, weil Elizabeth alles weiß. Sonst ergäbe ihre ganze Fragerei ja gar keinen Sinn. Im Moment fehlt mir noch die Übung im Schreiben. Aber das wird schon noch, versprochen.

Jedenfalls tupfte ich mir den Mund, bevor ich antwortete, so wie man das manchmal im Fernsehen sieht. Dadurch wirkt man intelligenter, probieren Sie’s aus. Dann fragte ich, wie viel das Mädchen gewogen hatte.

Elizabeth suchte in ihrem Ordner, fuhr mit dem Finger eine Seite hinab und las vor, dass das Mädchen sechsundvierzig Kilo gewogen habe. Was uns beide aus der Bahn warf, denn weder sie noch ich waren uns sicher, was das umgerechnet hieß. Ich hatte so ein Gefühl, dass es um die dreiundzwanzig Stone sein mussten. Zwei zu eins, schwebte mir vor. Oder waren das Inches und Zentimeter?

Dreiundzwanzig Stone könne auf keinen Fall stimmen, sagte Elizabeth, denn sie habe ein Bild der Leiche in ihrem Ordner, und sie sei definitiv kein Koloss. Sie tippte noch einmal auf die Seite und sprach dann in den Saal hinein: »Kann jemand Bernard fragen, wie viel sechsundvierzig Kilo sind?«

Bernard sitzt immer für sich allein, an einem der kleinen Tische vorn beim Lichthof. Tisch 8. Streng genommen tut das hier nichts zur Sache, trotzdem ein paar Worte zu Bernard:

Bernard Cottle war sehr nett zu mir, als ich neu in Coopers Chase war. Er gab mir einen Ableger von seiner Klematis und erklärte mir den Recycling-Plan. Wir haben vier Tonnen, in vier verschiedenen Farben. Vier! Dank Bernard weiß ich, dass die grüne für Glas ist und die blaue für Pappe und Papier. Bei der roten und der schwarzen tappen wir alle mehr oder weniger im Dunkeln. Es gibt fast nichts, was ich da drin nicht schon gesehen hätte. Einmal sogar ein Faxgerät.

Bernard war früher Professor, irgendetwas Naturwissenschaftliches, und hat auf der ganzen Welt gearbeitet. Er war sogar in Dubai, bevor irgendjemand sonst von Dubai gehört hatte. Zum Essen trägt er immer Anzug und Krawatte, liest dabei aber den Daily Express. Mary, die im Ruskin Court wohnt und ihm am nächsten sitzt, sprach ihn an und fragte ihn, wie viel sechsundvierzig Kilo auf gut Englisch seien.

Bernard nickte und rief zu Elizabeth hinüber: »Sieben Stone drei, plus/minus.«

Und da haben Sie Bernard.

Elizabeth bedankte sich und sagte, das komme ziemlich genau hin, und Bernard wandte sich wieder seinem Kreuzworträtsel zu. Hinterher schlug ich das mit den Zentimetern und Inches nach, und wenigstens das stimmte.

Elizabeth kam auf ihre Frage zurück. Wie lange hätte das Mädchen mit den Messerwunden noch zu leben gehabt? Ich sagte, wenn die Wunden unversorgt blieben, etwa fünfundvierzig Minuten.

»Ja, nicht wahr?«, sagte sie und ließ gleich die nächste Frage folgen: Und wenn das Mädchen medizinisch versorgt worden wäre? Nicht zwingend von einem Arzt, einfach von jemandem, der eine Wunde verbinden konnte. Jemandem beispielsweise, der beim Militär gewesen war. Oder etwas Vergleichbares.

Ich habe in meinem Beruf viele Stichverletzungen gesehen. Als Krankenschwester behandelt man nicht nur verstauchte Knöchel. Also sagte ich, dann hätte sie überhaupt nicht zu sterben brauchen. Was eine Tatsache ist. Lustig wäre es für sie nicht gewesen, aber man hätte sie schon wieder zusammengeflickt.

Elizabeth nickte auch dazu und meinte, genau das habe sie Ibrahim auch gesagt, wobei ich Ibrahim zu der Zeit noch nicht kannte. Wie gesagt, das war vor ein, zwei Monaten.

Elizabeth kam die ganze Sache verdächtig vor, ihrer Meinung nach hatte der Freund das Mädchen umgebracht. Das gibt es nach wie vor öfter, als man denkt. Man braucht nur die Zeitung zu lesen.

Bevor ich hierherkam, wäre mir diese ganze Unterhaltung reichlich aberwitzig erschienen, aber sie ist ziemlich alltäglich, wenn man sich erst ein bisschen eingelebt hat. Gerade erst letzte Woche habe ich den Mann kennengelernt, der die Schoko-Minz-Eiscreme erfunden hat, jedenfalls behauptet er das. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich es nachprüfen soll.

Ein klein wenig hatte ich Elizabeth ja doch helfen können, also traute ich mich, sie auch um etwas zu bitten. Ich fragte sie, ob ich das Bild von der Leiche mal sehen dürfe. Rein aus beruflichem Interesse.

Elizabeth strahlte, wie die Leute hier strahlen, wenn man Fotos von ihren Enkeln bei der Abiturfeier sehen will. Sie zog einen A4-Abzug aus ihrem Ordner, legte ihn verdeckt vor mich hin und sagte, ich könne ihn ruhig behalten, sie alle hätten Abzüge.

Ich sagte, das sei sehr nett von ihr, und sie sagte, nichts zu danken, ob sie mir noch eine letzte Frage stellen dürfe.

»Natürlich«, sagte ich.

Und sie sagte: »Haben Sie donnerstags schon etwas vor?«

Und ob Sie es glauben oder nicht, so hörte ich zum ersten Mal von den Donnerstagen.

2

Police Constable Donna De Freitas würde gern eine Dienstwaffe tragen. Sie würde gern in verlassenen Lagerhäusern Serienmörder zur Strecke bringen, eiskalt, trotz der Kugel, die in ihrer Schulter steckt. Plus vielleicht Geschmack an Whisky finden, und eine Affäre mit ihrem Kollegen müsste natürlich auch sein.

Aber von derlei Höhenflügen, das sieht sie ein, während sie sich mit vier Senioren, die sie kaum kennt, um Viertel vor zwölf zum Mittagessen setzt, ist sie mit ihren sechsundzwanzig Jahren noch weit entfernt. Außerdem muss sie zugeben, dass die letzte Stunde eigentlich ziemlichen Spaß gemacht hat.

Donna hat ihren Vortrag »Sicherheitstipps für das häusliche Umfeld« schon x-mal gehalten. Immer vor ähnlichem Publikum, älteren Herrschaften mit Decken auf den Knien, viele davon Kekse mümmelnd, ein paar weiter hinten im Saal friedlich dösend. Sie spult jedes Mal dieselben Ratschläge ab. Betont die absolut zwingende Notwendigkeit, Fensterschlösser einzubauen, sich immer den Ausweis zeigen zu lassen und niemals persönliche Daten an unbekannte Anrufer herauszugeben. Hauptzweck der Übung ist es, Sicherheit in einer bedrohlichen Welt zu vermitteln. Donna versteht das, und da es ihr obendrein Gelegenheit gibt, dem Revier und dem Schreibkram zu entfliehen, meldet sie sich freiwillig dafür.

Auf dem Polizeirevier Fairhaven geht es verschlafener zu, als Donna das gewohnt ist.

Heute allerdings hat es sie in die Seniorensiedlung Coopers Chase verschlagen. Harmlos genug, so ihr erster Eindruck: grün, üppig, behäbig, und auf der Hinfahrt hat sie ein nettes Pub erspäht, in dem sie auf dem Rückweg vielleicht Mittag machen kann. Die Serienmörder, die sie auf Schnellbooten in den Schwitzkasten nimmt, werden sich also noch etwas gedulden müssen.

»Sicherheit«, hat Donna begonnen und dabei überlegt, ob sie sich nicht ein Tattoo stechen lassen soll. Einen Delfin am Steißbein? Oder wäre das zu girlymäßig? Und wird es wehtun? Höchstwahrscheinlich, aber dazu ist man ja Polizistin, oder? »Woran denken wir, wenn wir das Wort ›Sicherheit‹ hören? Nun, ich glaube, das Wort kann verschiedene Bedeutungen haben, je nachdem …«

In der ersten Reihe schnellte eine Hand in die Höhe. Was normalerweise nicht vorgesehen ist, aber sei’s drum. Eine tipptopp gekleidete Endsiebzigerin hatte etwas beizusteuern.

»Kindchen, wir hoffen, glaube ich, alle, dass Sie uns nichts von Fensterschlössern erzählen wollen.« Zu allgemeinem Beifallsgemurmel sah die Frau um sich.

Ein Herr mit einem Rollator in der zweiten Reihe meldete sich zu Wort. »Und nichts von Ausweisen bitte, das kennen wir in- und auswendig. Kommen Sie tatsächlich von den Gaswerken, oder sind Sie ein Einbrecher? Glauben Sie mir, wir haben’s verstanden.«

Damit waren sämtliche Schranken gefallen.

»Das sind heute nicht mehr die Gaswerke. Das ist Centrica«, sagte ein Mann in einem adretten Dreiteiler.

Sein Nachbar, in Shorts, Flipflops und einem West-Ham-United-Shirt, nahm dies zum Anlass, aufzustehen und einen Finger in die Luft zu bohren. »Und bei wem dürfen wir uns dafür bedanken? Bei Frau Thatcher! Die hat unser Eigentum privatisiert!«

»Schon gut, Ron. Setz dich wieder hin«, befahl die elegante Dame. »Entschuldigen Sie ihn«, fügte sie an Donna gewandt mit einem Kopfschütteln hinzu. Die Kommentare schwirrten unterdessen weiter heran.

»Und welcher Kriminelle schafft es nicht, einen Ausweis zu fälschen?«

»Ich habe grauen Star. Mir können Sie einen Bibliotheksausweis hinhalten, und ich lasse Sie rein.«

»Heute kommt ja sowieso keiner mehr zum Ablesen. Das geht alles online.«

»Das geht über die Cloud.«

»Mir wäre ein Einbrecher ganz recht, dann käme wenigstens mal Leben in die Bude.«

Eine ganz kurze Stille trat ein. Dann ein atonales Pfeifkonzert, als einige Hörgeräte lauter gestellt und andere ausgeschaltet wurden. Die Dame in der ersten Reihe übernahm wieder das Kommando.

»Also – ich bin übrigens Elizabeth – keine Fensterschlösser, wenn’s geht, keine Ausweise und auch nicht das mit den Nigerianern, denen wir unsere PIN-Nummer nicht geben dürfen, wenn sie anrufen. Falls man überhaupt noch Nigerianer sagen darf.«

Donna De Freitas hatte sich wieder gefangen, dachte jetzt aber nicht mehr an Tattoos oder Mittagessen im Pub, sondern an das Deeskalations-Training damals in den guten alten Zeiten im Londoner Süden.

»Gut, worüber sollen wir dann reden?«, fragte sie. »Ich muss mindestens fünfundvierzig Minuten vollkriegen, sonst bekomme ich keine Überstunde angerechnet.«

»Institutionalisierter Sexismus bei der Polizei?«, schlug Elizabeth vor.

»Wie wär’s mit der ungesetzmäßigen Tötung von Mark Duggan, die vom Staat sanktioniert und von der –«

»Du sollst dich hinsetzen, Ron!«

So ging es weiter, vergnüglich und einvernehmlich, bis die Stunde um war, worauf man Donna herzlich dankte, ihr die Fotos der Enkel zeigte und sie dann zum Mittagessen einlud.

Und nun sitzt sie hier in einem »zeitgemäßen, gehobenen Ambiente«, wie die Speisekarte des Restaurants verkündet, und stochert in ihrem Salat. Viertel vor zwölf ist für sie ein bisschen früh, aber sie hätte die Einladung ja nicht gut ausschlagen können. Ihre vier Gastgeber, stellt sie fest, langen nicht nur mächtig zu, sie haben auch ein Fläschchen Rotwein entkorkt.

»Das war ganz fantastisch, Donna«, sagt Elizabeth. »Ein Hochgenuss.« Elizabeth erinnert Donna an eine dieser Lehrerinnen, vor denen man das ganze Jahr zittert, und am Schluss geben sie einem eine Eins und weinen, wenn man von der Schule abgeht. Vielleicht liegt es an der Tweedjacke.

»Es war gigantisch, Donna«, sagt Ron. »Darf ich Donna zu Ihnen sagen, Herzchen?«

»Sie dürfen Donna zu mir sagen, aber wenn’s geht, nicht unbedingt Herzchen«, sagt Donna.

»Recht haben Sie, Schätzchen«, stimmt Ron zu. »Gebongt. Aber was Sie da erzählt haben, von dem Ukrainer mit dem Strafzettel und der Kettensäge – Sie könnten glatt als Tischrednerin auftreten. Da ist richtig Geld drin. Ich kenn da wen, falls Sie an einem Kontakt interessiert sind?«

Dieser Salat schmeckt köstlich, denkt Donna, und so etwas denkt sie nicht oft.

»Ich würde wahrscheinlich einen guten Heroinschmuggler abgeben.« Das kommt von Ibrahim, der vorhin Centrica ins Spiel gebracht hat. »Das ist in erster Linie eine Frage der Logistik, richtig? Wobei mir das Abwiegen sicher auch läge, diese Akribie. Und sie haben Maschinen zum Geldzählen. Alles auf dem neuesten technischen Stand. Haben Sie jemals einen Drogendealer gefangen, PC De Freitas?«

»Nein«, muss Donna zugeben. »Aber es steht auf meiner Liste.«

»Das mit den Maschinen zum Geldzählen stimmt doch, oder?«, insistiert Ibrahim.

»Ja, das stimmt.«

»Großartig«, sagt Ibrahim und schwappt seinen Wein hinunter.

»Wir langweilen uns schnell«, fügt Elizabeth hinzu und trinkt ebenfalls ihr Glas leer. »Gott schütze uns vor Fensterschlössern, WPC De Freitas.«

»Nur PC. Das ›Woman‹ sagt man heute nicht mehr«, sagt Donna.

»Aha.« Elizabeth spitzt den Mund. »Und was ist, wenn ich trotzdem noch WPC sage. Verhaften Sie mich dann?«

»Nein, aber Sie würden ein Stückchen in meiner Achtung sinken«, sagt Donna. »Weil es keine Mühe macht und ein Zeichen des Respekts vor mir ist.«

»Verdammt. Schachmatt. Also gut«, sagt Elizabeth, und der spitze Zug um ihren Mund verschwindet.

»Danke«, sagt Donna.

»Auf wie alt würden Sie mich schätzen?«, drängt Ibrahim.

Donna zögert. Ibrahim trägt einen guten Anzug, und seine Haut ist beneidenswert glatt. Er duftet betörend. Aus seiner Brusttasche winkt ein kunstvoll gefaltetes Tüchlein. Das Haar etwas schütter, aber noch vorhanden. Kein Bauch und nur ein Kinn. Aber unter alledem? Hmmm. Donna sieht auf Ibrahims Hände. Hände können nicht lügen.

»Achtzig?«, rät sie.

Das trifft ihn sichtlich. »Exakt, woher wissen Sie das? Aber ich wirke jünger. Ich sehe wie vierundsiebzig aus, das sagen alle. Das Geheimnis ist Pilates.«

»Und was ist Ihre Geschichte, Joyce?«, wendet sich Donna an die Vierte im Bunde, eine kleine weißhaarige Frau mit lavendelblauer Bluse und fliederfarbener Strickjacke. Sie sitzt zufrieden dabei und hört zu. Ohne etwas zu sagen, aber mit wachem Blick. Wie ein stilles Vögelchen, dem nichts entgeht, was im Sonnenschein blinkt.

»Meine Geschichte?«, sagt Joyce. »Ich habe keine. Ich war Krankenschwester und dann Mutter und dann wieder Krankenschwester. Bei mir gibt’s nichts Spannendes, fürchte ich.«

Elizabeth schnaubt. »Unterschätzen Sie Joyce nicht, PC De Freitas. Sie ist eine Macherin.«

»Ich bin einfach nur gut organisiert«, sagt Joyce. »Das ist heute nicht mehr modern. Wenn ich sage, ich gehe zum Zumba, dann gehe ich auch. So bin ich eben. Meine Tochter ist die Interessante in der Familie. Sie verwaltet einen Hedgefonds, wenn Sie wissen, was das ist?«

»Nicht so richtig«, gesteht Donna.

»Ich auch nicht«, sagt Joyce.

»Zumba kommt unmittelbar vor Pilates«, sagt Ibrahim. »Ich mache nicht gern beides. Das wirkt sich kontraintuitiv auf die wichtigen Muskelgruppen aus.«

Eine Frage hat Donna während des ganzen Essens beschäftigt. »Wenn ich Sie das fragen darf – ich weiß, Sie leben alle in Coopers Chase, aber wodurch sind Sie vier Freunde geworden?«

»Freunde?« Das scheint Elizabeth zu amüsieren. »Oh, wir sind keine Freunde, meine Liebe.«

Ron lacht in sich hinein. »Himmel, nein, wir sind keine Freunde, Herzchen. Noch einen Schluck, Liz?«

Elizabeth nickt, und Ron schenkt ihr ein. Sie sind bei der zweiten Flasche angelangt. Es ist Viertel nach zwölf.

Ibrahim sieht es genauso. »Ich denke, Freunde trifft es nicht ganz. Wir hätten nie aktiv den Kontakt zueinander gesucht, unsere Interessen sind extrem unterschiedlich. Ich mag Ron, sicher, aber er kann sehr anstrengend sein.«

Ron nickt. »Ich bin sehr anstrengend.«

»Und Elizabeths Art ist recht abschreckend.«

Elizabeth nickt. »Das stimmt, fürchte ich. Ich war schon immer gewöhnungsbedürftig. In der Schule schon.«

»Joyce ist nett. Ich glaube, Joyce mögen wir alle«, sagt Ibrahim.

Auch hierzu nicken Ron und Elizabeth.

»Danke, wie lieb von euch«, sagt Joyce und stellt ein paar wegkullernden Erbsen auf ihrem Teller nach. »Irgendjemand sollte flache Erbsen erfinden, meint ihr nicht?«

Donna versucht, Licht in das Dunkel zu bringen.

»Wenn Sie keine Freunde sind, was sind Sie dann?«

Sie sieht Joyce aufblicken und über die anderen den Kopf schütteln. Was für eine sonderbare Clique. »Also«, sagt Joyce. »Erstens sind wir natürlich sehr wohl Freunde; ein paar von uns sind da nur etwas schwer von Begriff. Und zweitens, wenn das bei unserer Einladung eben nicht klar wurde, PC De Freitas, dann ist nur meine Schusseligkeit schuld: Wir sind der Donnerstagsmordclub.«

Elizabeths Augen glänzen ein wenig vom Rotwein, Ron kratzt sich das tätowierte »West Ham« an seinem Hals, und Ibrahim poliert einen blitzblanken Manschettenknopf.

Das Restaurant um sie herum füllt sich, und Donna ist nicht der erste Gast in Coopers Chase, der denkt, dass sich hier nicht schlecht leben ließe. Jetzt ein Glas Wein und ein freier Nachmittag!

»Und ich schwimme natürlich jeden Tag«, sagt Ibrahim abschließend. »Das strafft die Haut.«

Wo ist sie hier nur gelandet?

3

Wenn Sie auf der A21 aus Fairhaven heraus und weiter ins kentische Hinterland fahren, sehen Sie nach einer Weile, auf Höhe einer scharfen Linkskurve, eine alte Telefonzelle (noch in Betrieb). Ein paar hundert Meter danach, bei dem Wegweiser nach »Whitechurch, Abbots Hatch und Lents Hill«, biegen Sie rechts ab und fahren durch Lents Hill, vorbei an einem Pub, das Blue Dragon heißt, und an dem kleinen Hofladen mit dem großen Ei davor, bis Sie die schmale Steinbrücke über den Robertsmere erreichen. Offiziell gilt der Robertsmere als Fluss, aber schrauben Sie Ihre Erwartungen lieber nicht zu hoch.

Gleich nach der Brücke führt ein einspuriges Sträßchen nach rechts. Keine Angst, Sie haben sich nicht verfahren, der Weg ist kürzer als die Route, die im Prospekt angegeben ist, und auch malerischer, wenn man wildwuchernde Hecken mag. Schließlich verbreitert sich das Sträßchen, zwischen Bäumen hindurch ahnen Sie erste Zeichen der Zivilisation in dem Hügelland zu Ihrer Linken. Vor Ihnen taucht ein winziges holzverkleidetes Bushäuschen auf, ebenfalls noch in Betrieb, sofern sich ein Bus pro Tag und Richtung als Betrieb bezeichnen lässt. Unmittelbar vor dem Bushäuschen geht es links ab nach Coopers Chase.

Baubeginn für Coopers Chase war vor gut zehn Jahren, als die katholische Kirche den Grund verkauft hat. Die ersten Bewohner, darunter Ron, zogen drei Jahre später ein. Angekündigt wurde das Ganze als »Englands erstes Luxus-Resort für Senioren«; tatsächlich war es laut Ibrahim, der dazu recherchiert hat, das siebte. Derzeit hat es an die dreihundert Bewohner. Man muss über fünfundsechzig sein, um hier einziehen zu können, und wenn die Lieferlaster von Waitrose über den Weiderost holpern, klirrt es in ihnen von Wein- und Medikamentenflaschen.

Herzstück von Coopers Chase ist das alte Kloster, von dem die vier modernen Wohntrakte ausgehen. Über hundert Jahre war das Kloster ein Ort der Stille, erfüllt nur von dem trockenen Rascheln der Ordensgewänder und der ruhigen Gewissheit zum Himmel gesandter und vom Himmel erhörter Gebete. Unter den Frauen, die auf leisen Sohlen durch die dämmrigen Gänge wandelten, hätte man etliche angetroffen, die heiter in sich ruhten, andere, die Zuflucht vor einer schnelllebigen Welt suchten, wieder andere, die sich vor etwas versteckten oder sich etwas beweisen wollten, und natürlich auch die, die freudig einem höheren Zweck dienten. Man hätte Schlafsäle mit schmalen Betten vorgefunden, lange, niedrige Tische, an denen karge Mahlzeiten eingenommen wurden, eine Kapelle, so düster und still, dass man hätte schwören können, Gott atmen zu hören. Mit anderen Worten, man hätte die Schwestern von der Heiligen Kirche vorgefunden, eine Armee, die die Ihren nie aufgab, die sie nährte und kleidete und ihnen stets das Gefühl gab, gebraucht und geachtet zu sein. Der einzige Preis dafür war lebenslange Hingabe, und da es immer jemanden gibt, der diesen Preis fordert, gab es auch immer Freiwillige. Und wenn ihre Zeit um war, traten sie die kurze Reise hangaufwärts an, durch den Tunnel aus Bäumen zum Garten der ewigen Ruhe, dessen eisernes Tor und niedrige Steinmauer auf das Kloster und die endlose Schönheit des Hügellandes dahinter blickten, wo ihr Leib sein letztes schmales Ruhebett unter einem schlichten Stein fand, Seite an Seite mit den Schwester Margarets und Schwester Marys vorausgehender Generationen. Die Träume, die sie einmal gehegt haben mochten, konnten frei über die grünen Hügel von Kent schweifen, und ihre Geheimnisse, wenn es denn welche gab, waren in den vier Wänden des Klosters für immer bewahrt.

Oder richtiger, seinen drei Wänden, denn die Westseite ist jetzt zur Gänze verglast und beherbergt den Wellnessbereich. Durch das Glas hat man Blick auf den Bowling-Rasen und, ein Stück darunter, den Besucherparkplatz, für den die Lizenzen so heiß umkämpft sind, dass der Ausschuss Parkraummanagement der machtvollste Klüngel in Coopers Chase ist.

An den Swimmingpool grenzt ein kleines »Arthritis-Therapiebecken«, das eher wie ein Jacuzzi aussieht, was daran liegen könnte, dass es ein Jacuzzi ist. Wenn der Eigentümer, Ian Ventham, Besucher durch die Anlagen führt, zeigt er ihnen im Anschluss die Sauna. Er öffnet die Tür immer einen Spalt und sagt: »Uff, das ist ja wie eine Sauna da drin!« Das ist Ians Humor.

Mit dem Lift geht es hinauf in den Sport- und Freizeitbereich, inklusive Fitnessraum und »Studio«, wo zwischen den Geistern der schmalen Betten von einst fröhlich Zumba getanzt wird. Für die weniger schweißtreibenden Tätigkeiten und Vorlieben gibt es das »Puzzle-Stübchen«, die Bibliothek sowie die Lounge, in der die größeren und kontroverseren Ausschusssitzungen stattfinden oder auf dem Flatscreen-Fernseher Fußball geguckt wird. Und im Erdgeschoss, ebenfalls mit dem Lift zu erreichen, liegt das ehemalige Refektorium mit den langen, niedrigen Tischen, das nun zu dem Restaurant mit dem »zeitgemäßen, gehobenen Ambiente« mutiert ist.

Im Zentrum von Coopers Chase, an die Klostermauern gebaut, steht noch die alte Kapelle. Mit ihrer lichten Stuckfassade wirkt sie fast mediterran gegen die gotisch-strenge Düsternis des Klosterbaus. Die Kapelle ist intakt und unverändert geblieben, eine der wenigen Auflagen, auf denen die Anwälte der Schwestern von der Heiligen Kirche bestanden haben, als der Verkauf vor zehn Jahren über die Bühne ging. Die Bewohner mögen die Kapelle. Hier regieren die Schatten der Vergangenheit, hier rascheln noch immer die Habite, und der Stein hat das Flüstern von damals bewahrt. Wer hier sitzt, kann sich als Teil von etwas Langsamerem, Sanfterem fühlen. Ian Ventham sucht nach vertraglichen Schlupflöchern, die es ihm vielleicht doch ermöglichen, die Kapelle in acht weitere Wohnungen umzuwandeln.

Auf der anderen Seite des Klosterbaus liegt Willows, seinerzeit der eigentliche Daseinsgrund des Klosters, heute das an Coopers Chase angeschlossene Pflegeheim. Die Schwestern hatten es 1841 als Armenhospital gegründet, ein Hafen für all die Kranken und Gebrochenen, derer sich sonst keiner annahm. In der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts wurde es dann als Altenheim betrieben, bis die Gesetzgebung der 1980er-Jahre zur endgültigen Schließung führte. Ab da war das Kloster nur noch ein Warteraum, und als 2005 auch die letzte Nonne starb, verlor die Kirche keine Zeit und verramschte das Ganze.

Zu dem Anwesen gehören fünf Hektar Land, teils Wald, teils schöne, weite Hügel. Zwei kleine Seen sind da, ein natürlicher und einer, den Ian Venthams Bauunternehmer Tony Curran mit seinen Leuten angelegt hat. Die vielen Enten und Gänse, die gleichfalls in Coopers Chase beheimatet sind, geben ganz klar dem künstlichen den Vorzug. Auf der Kuppe des Hügels, wo der Wald endet, werden noch Schafe gehalten, und auf der Weide am See grast eine zwanzigköpfige Lamaherde. Ian Ventham hatte zwei gekauft, die den Verkaufsfotos zusätzlichen Pfiff geben sollten, und die Sache lief aus dem Ruder, wie das manchmal so ist.

So viel in aller Kürze zu Coopers Chase.

4

Joyce

Vor vielen Jahren hatte ich schon mal ein Tagebuch, aber ich habe darin gelesen, und ich glaube nicht, dass irgendetwas daran interessant für Sie ist. Es sei denn, Sie wollen etwas über Haywards Heath in den Siebzigerjahren erfahren, was ich mir kaum vorstellen kann. Nichts gegen Haywards Heath oder die Siebziger, aber alles zu seiner Zeit und an seinem Ort.

Aber seit der Unterhaltung mit Elizabeth war ich jede Woche beim Donnerstagsmordclub, und jetzt denke ich, vielleicht sollte ich darüber schreiben. So wie dieser Mensch, der das Tagebuch über Holmes und Watson geführt hat. Ein Mord, das zieht immer, egal, was einer öffentlich sagt, also fange ich einfach mal an.

Der Donnerstagsmordclub, so viel wusste ich schon, bestand aus Elizabeth, Ibrahim Arif, der auch hier im Wordsworth Court wohnt, aber einen umlaufenden Balkon hat, und Ron Ritchie. Ja, der Ron Ritchie. Auch das machte es also spannend. Jetzt, wo ich ihn etwas kenne, ist der Glanz ein bisschen verblasst, aber dennoch.

Bis vor Kurzem gehörte auch Penny Gray dazu, aber sie ist inzwischen in Willows, dem Pflegeheim. Wenn ich so darüber nachdenke, war ich genau die Ergänzung, die sie brauchten. Sie hatten einen leeren Platz, und ich war die neue Penny.

Trotzdem war ich nervös, als ich zum ersten Mal hinging. Ziemlich nervös sogar. Ich brachte eine gute Flasche Wein mit (₤ 8,99, nur damit Sie eine Vorstellung haben), und als ich hereinkam, waren die drei schon im Puzzle-Stübchen versammelt und breiteten auf dem Tisch Fotos aus.

Elizabeth hat den Donnerstagsmordclub zusammen mit Penny gegründet. Penny war jahrelang bei der Kripo Kent, und sie brachte die Akten der unaufgeklärten Mordfälle mit. Streng genommen war das natürlich gegen alle Regeln, aber es bekam ja keiner mit. Ab einem gewissen Alter können Sie sich so ziemlich alles erlauben. Niemand schimpft Sie mehr aus, mit Ausnahme Ihrer Ärzte und Ihrer Kinder.

Was Elizabeth von Beruf war, darf ich nicht sagen, auch wenn sie selbst ganz gern die ein oder andere Anekdote erzählt. Jedenfalls waren Mord, Mordermittlungen et cetera für sie kein ganz unbekanntes Terrain.

Elizabeth und Penny ackerten sämtliche Akten durch, Zeile für Zeile, studierten jedes Foto, lasen jede Zeugenaussage, ob nicht irgendein Fingerzeig übersehen worden war. Sie wollten sich nicht damit abfinden, dass es noch Mörder gibt, die sich ungeniert ihres Lebens freuen – in ihrem Garten sitzen, Sudokus lösen, alles völlig ungestraft.

Außerdem machte es ihnen einfach einen Heidenspaß, glaube ich. Ein paar Gläschen Wein und ein Kriminalfall. Sehr gesellig, aber auch blutig. Was gibt es Besseres?

Sie trafen sich immer donnerstags (daher der Name). Donnerstags deshalb, weil da beim Belegungsplan des Puzzle-Stübchens eine zweistündige Lücke zwischen Kunstgeschichte und Französischer Konversation war. Sie reservierten sie unter »Diskussionsveranstaltung zur japanischen Oper«, und unter dem Namen firmieren sie heute noch, weshalb sie nie jemand stört.

Beide hatten, aus verschiedensten Gründen, Beziehungen auf vielerlei Ebenen und konnten deshalb über die Jahre Leute aller Art zu einem freundlichen Plausch einbestellen. Forensiker, Buchhalter und Richter, Baumdoktoren, Pferdezüchter, Glasbläser – alle saßen sie schon im Puzzle-Stübchen. Je nachdem, von wem sich Elizabeth und Penny sachdienliche Informationen versprachen.

Nach kurzer Zeit kam dann Ibrahim dazu. Er hat früher mit Penny Bridge gespielt und hatte ihnen hier und da mit einer Auskunft ausgeholfen. Er ist Psychiater. Oder war es vielmehr. Oder ist es immer noch, ganz sicher bin ich da nicht. Auf den ersten Blick scheint er gar nicht der Typ, aber wenn man ihn besser kennt, passt es vielleicht doch. Ich würde nie und nimmer eine Therapie anfangen, das ist wie ein Riesen-Strickzeug, das man auftrennt. Viel zu riskant, danke vielmals. Meine Tochter Joanna hat eine Therapeutin – mir ein Rätsel, bei dem Haus, das sie hat. Mit dem Bridge-Spielen hat Ibrahim jedenfalls aufgehört, was meiner Meinung nach ein Jammer ist.

Ron, welche Überraschung, hat sich selbst eingeladen. Er hat das mit der japanischen Oper keine Sekunde lang geglaubt und kam eines Donnerstags einfach ins Puzzle-Stübchen marschiert, um der Sache auf den Grund zu gehen. Mit Misstrauen punktet man bei Elizabeth immer, und so forderte sie Ron auf, sich die Akte eines Pfadfinderführers anzusehen, dessen verbrannter Leichnam 1982 in einem Waldstück nahe der A27 entdeckt worden war. Sie hatte im Nu Rons Hauptstärke ausgemacht, die darin besteht, grundsätzlich nichts zu glauben, was ein anderer ihm erzählt. Heute sagt Elizabeth, Polizeiakten in der sicheren Gewissheit zu lesen, dass die Polizei lügt, kann erstaunlich fruchtbar sein.

Das Puzzle-Stübchen heißt übrigens deshalb so, weil hier die größeren Puzzles gelegt werden, auf einem leicht geneigten Holztisch in der Mitte des Raums. An diesem ersten Donnerstag war gerade ein 2000-Teile-Puzzle in Arbeit, das den Hafen von Whitstable zeigte und bei dem nur noch ein kleines Quadrat Himmel fehlte. Ich war einmal in Whitstable, ein Tagesausflug nur, aber so ganz verstehe ich nicht, warum alle so davon schwärmen. Die Austern, gut, aber sonst bieten die Läden ja nicht grade viel.

Jedenfalls hatte Ibrahim eine dicke Plexiglasscheibe über das Puzzle gelegt, und darauf breiteten er, Elizabeth und Ron die Autopsie-Aufnahmen von dem armen Mädchen aus. Dem Mädchen, das nach Elizabeths Meinung von ihrem Freund umgebracht worden war. Dieser Freund war verbittert, weil man ihn als dienstuntauglich aus der Armee entlassen hatte, aber irgendwo drückt der Schuh ja immer, oder? Wir haben alle unser Päcklein zu tragen, aber wir laufen deshalb nicht alle herum und stechen Leute ab.

Elizabeth bat mich, die Tür hinter mir zu schließen und mir ein paar Bilder anzusehen.

Ibrahim stellte sich vor, gab mir die Hand und sagte, sie hätten Kekse da. Es seien zwei Lagen, erklärte er, aber sie versuchten immer, erst die obere aufzuessen, bevor sie sich an die untere machten. Ich sagte ihm, dass er mir da aus der Seele sprach.

Ron nahm mir den Wein ab und stellte ihn zu den Keksen. Er nickte, als er das Etikett sah, und bemerkte, dass es ein Weißer sei. Dann überraschte er mich damit, dass er mich auf die Wange küsste.

Ein Kuss auf die Wange, daran finden Sie vielleicht nichts Unnormales, aber glauben Sie mir, bei Männern über siebzig ist das alles andere als normal. Schwiegersöhne küssen einen auf die Wange, aber sonst doch niemand! Sodass gleich klar war, dass Ron gern auf Tuchfühlung geht.

Dass der berühmte Gewerkschaftsführer Ron Ritchie in Coopers Chase wohnt, wusste ich schon von Anfang an, und zwar deshalb, weil er und Pennys Ehemann John einen verletzten Fuchs gesund gepflegt und ihn Scargill getauft hatten. Darüber stand gleich nach meiner Ankunft ein Artikel im Coopers-Chase-Rundbrief. Da John früher Tierarzt war und Ron, nun ja, Ron ist, gehe ich davon aus, dass das Gesundpflegen Johns Aufgabe war und Ron nur den Namen festlegte.

Der Rundbrief heißt übrigens Cut to the Chase, was ein Wortspiel ist und so viel bedeutet wie »Auf den Punkt gebracht«.

Wir beugten uns alle über die Autopsie-Aufnahmen. Armes Mädchen, mit diesen Wunden, an denen sie nie hätte sterben dürfen, auch damals nicht. Der Freund war auf dem Weg zur Vernehmung aus Pennys Streifenwagen getürmt und seitdem nicht mehr gesehen worden. Aber vorher hatte Penny noch einen ziemlichen Rempler von ihm kassiert. Wen wundert’s. Einmal Frauenschläger, immer Frauenschläger.

Selbst wenn er sich nicht abgesetzt hätte, wäre er aber vermutlich nicht verurteilt worden. So etwas liest man immer wieder in der Zeitung, aber damals war es noch schlimmer.

Auch der Donnerstagsmordclub wird ihn nicht auf wundersame Weise seiner gerechten Strafe zuführen, was natürlich allen klar ist. Penny und Elizabeth konnten etliche Fälle zu ihrer eigenen Befriedigung aufklären, aber das ist auch alles.

Das heißt, ihr wahres Ziel haben Penny und Elizabeth letztlich nie erreicht. Keiner dieser Mörder ist inzwischen bestraft, alle laufen sie frei herum und hören gemütlich den Seewetterbericht. Sie sind mit ihrer Tat durchgekommen, wie so viele, leider Gottes. Je älter man wird, desto mehr muss man sich damit arrangieren.

Gut, aber was philosophiere ich da? Das bringt uns nicht weiter.

An diesem Donnerstag waren es also erstmals wir vier, Elizabeth, Ibrahim, Ron und ich. Und wie schon gesagt, es passte genau. Als wäre ich das fehlende Teil in ihrem Puzzle.

So viel erst mal für heute. Morgen findet hier eine große Versammlung statt. Bei so etwas helfe ich immer beim Stühleaufstellen. Ich melde mich dafür freiwillig, weil es mich a) nützlich aussehen lässt und mir b) direkten Zugriff auf die Erfrischungen verschafft.

Bei der Versammlung soll es um ein neues Bauprojekt in Coopers Chase gehen. Ian Ventham, der Oberboss, wird uns seine Pläne erläutern. Ich bin immer gern möglichst ehrlich, also nehmen Sie es mir hoffentlich nicht krumm, wenn ich sage, dass ich ihn nicht ausstehen kann. Er vereint alle Unarten in sich, die ein Mann nur haben kann, wenn ihn niemand an die Kandare nimmt.

Um das neue Projekt gibt es furchtbaren Wirbel, weil dafür Bäume gefällt und ein Friedhof verlegt werden sollen, und von Windrädern wird auch gemunkelt. Ron freut sich schon darauf, auf den Tisch hauen zu können, und ich freue mich darauf, ihn in Aktion zu sehen.

Ab jetzt will ich schauen, dass ich jeden Tag berichte. Hoffentlich passiert auch entsprechend viel.

5

In der Waitrose-Filiale in Tunbridge Wells gibt es ein Café. Ian Ventham parkt seinen Range Rover in der letzten freien Behinderten-Parkbucht, nicht weil er behindert wäre, sondern weil er von dort aus den kürzesten Weg hat.

Bogdan sitzt am Fenster. Ian sieht ihn gleich beim Hereinkommen. Ian schuldet Bogdan viertausend Pfund. Bisher hat er auf Zeit gespielt, falls Bogdan doch noch abgeschoben wird, aber danach sieht es leider nicht aus. Egal, jetzt hat er einen echten Job für ihn, alles also im Lack. Ian winkt dem Polen zu und geht zum Tresen. Er überfliegt die Kaffeesorten auf der Tafel.

»Habt ihr nur Fair-Trade-Kaffee?«

»Ja, alles fair gehandelt«, lächelt die junge Bedienung.

»Saublöd«, sagt Ian. Warum soll er fünfzehn Pence mehr berappen, nur um jemandem zu helfen, den er nicht kennt, in einem Land, in das er nie fahren wird? »Dann nehm ich einen Tee. Mit Mandelmilch.«

Bogdan ist heute nicht Ians Hauptsorge. Wenn’s nicht anders geht, zahlt er eben. Ians Hauptsorge ist Tony Curran, der ihn voraussichtlich umbringen wird.

Ian trägt seinen Tee rüber zum Tisch und taxiert auf dem Weg alle Kunden über sechzig. Über sechzig und genug Kohle, um bei Waitrose zu shoppen? Gib ihnen noch zehn Jahre, denkt er. Zu dumm, dass er keine Prospekte dabeihat.

Für Tony Curran muss Ian sich etwas einfallen lassen, aber erst mal ist Bogdan an der Reihe. Die gute Nachricht ist, dass Bogdan ihn nicht umbringen will. Ian setzt sich hin.

»Was ist das für ein Terz wegen zwei Riesen, Bogdan?«, fragt er.

Bogdan trinkt Limo aus einer Zwei-Liter-Flasche, die er mit hereingeschmuggelt hat. »Viertausend. Ist sehr billig für Fliesen von ganzen Pool. Das weißt du, ja?«

»Billig ist es nur dann, wenn die Arbeit gut ist, Bogdan«, sagt Ian. »Der Kitt ist verfärbt. Schau. Ich hatte Korallenweiß bestellt.«

Ian zückt sein Telefon, scrollt zu einem Foto seines neuen Pools und zeigt es Bogdan.

»Nein, das ist Filter, machen wir Filter weg.« Bogdan drückt eine Taste, und das Bild hellt sich schlagartig auf. »Korallenweiß. Und das weißt du.«

Ian nickt. Den Versuch war’s wert. Manchmal muss man wissen, wann man verloren hat.

Er zieht einen Umschlag aus der Tasche. »Also gut, Bogdan, fair bleibt fair. Hier sind drei Mille. Okay so?«

Bogdan schaut müde. »Drei Mille, okay.«

Ian schiebt ihm den Umschlag hin. »Genau genommen sind es zweitausendachthundert, aber unter Freunden kommt das schon hin. So. Ich wollte dich nämlich was fragen.«

»’kay«, sagt Bogdan und steckt das Geld ein.

»Du bist doch ein kluger Junge, Bogdan?«

Bogdan zuckt die Achseln. »Ich kann fließend Polnisch.«

»Wenn ich dir einen Auftrag gebe, wird er erledigt, und er wird ziemlich gut erledigt und ziemlich billig«, sagt Ian.

»Danke«, sagt Bogdan.

»Deshalb hab ich mir gedacht … Wärst du auch für was Größeres zu haben?«

»’kay«, sagt Bogdan.

»Was sehr viel Größeres?«, sagt Ian.

»’kay«, sagt Bogdan. »Groß ist dasselbe wie klein. Nur mehr davon.«

»Braver Junge«, sagt Ian und trinkt seinen Tee aus. »Ich bin auf dem Weg zu Tony Curran. Ich feuere ihn. Und dann muss jemand seinen Job machen. Traust du dir das zu?«

Bogdan stößt einen leisen Pfiff aus.

»Nummer zu groß für dich?«, fragt Ian.

Bogdan schüttelt den Kopf. »Nicht zu groß, nein, der Job ist okay. Aber wenn du Tony feuerst, vielleicht bringt er dich um.«

Ian nickt. »Ich weiß. Aber lass das meine Sorge sein. Morgen hast du den Job.«

»Wenn du noch lebst, ’kay«, sagt Bogdan.

Zeit zu gehen. Ian schüttelt Bogdan die Hand und stellt sich darauf ein, Tony die schlechte Nachricht zu überbringen.

In Coopers Chase ist eine Baubesprechung angesetzt, bei der die Mumien ihre Einwände vorbringen dürfen. Höflich nicken, Krawatte umbinden, die Leutchen beim Vornamen nennen. Dann fressen sie dir aus der Hand. Er hat Tony zum Mitkommen eingeladen, dann kann er ihn gleich im Anschluss rausschmeißen. An der frischen Luft, mit Zeugen in Sichtweite.

Es gibt eine zehnprozentige Chance, dass Tony ihn an Ort und Stelle umbringt. Aber das bedeutet eine neunzigprozentige Chance, dass er davonkommt, und gemessen an den Summen, um die es geht, scheint ihm das Wagnis durchaus im Rahmen. No risk, no fun.

Als Ian ins Freie tritt, hört er wildes Piepsen, und eine Frau auf einem Elektromobil fuchtelt mit ihrem Stock wütend in Richtung seines Range Rovers.

Steh nächstes Mal früher auf, Baby, denkt Ian beim Einsteigen. Dass manche Leute sich derart haben müssen!

Im Auto hört Ian ein Motivations-Hörbuch mit dem Titel Töten oder getötet werden – Wie man die Lehren des Schlachtfelds auf die Chefetage überträgt. Angeblich hat es ein Mitglied der israelischen Spezialeinheiten geschrieben, und empfohlen wurde es Ian von einem der Personal Trainer im Virgin Active Club in Tunbridge Wells. Ian ist sich nicht sicher, ob der Mann nicht vielleicht selbst Israeli ist. Vom Aussehen käme es jedenfalls hin.

Während die Strahlen der Mittagssonne an den illegal getönten Scheiben des Range Rovers abprallen, kehren Ians Gedanken zurück zu Tony Curran. Sie haben über die Jahre viel voneinander profitiert, Ian und Tony. Ian hat verfallende alte Häuser gekauft, große Häuser, Tony hat sie entkernt, aufgeteilt, Rampen und Handläufe eingebaut, und auf ging’s zum nächsten. Das Geschäft mit den Pflegeheimen boomte, und entsprechend wuchs Ians Vermögen. Ein paar Heime hat er behalten, ein paar abgestoßen, ein paar neue dazugekauft.

Ian holt einen Smoothie aus dem Kühlschrank des Range Rovers. Der Kühlschrank gehört nicht zur Standardausstattung, sondern wurde von dem Mechaniker aus Faversham eingebaut, der auch das Handschuhfach mit Gold ausgekleidet hat. Der Smoothie dagegen ist Ians Stammrezeptur: eine Schale Himbeeren, eine Handvoll Spinat, isländischer Joghurt (oder finnischer, wenn der isländische aus ist), Spirulina, Weizengrassaft, Acerolapulver, Chlorella-Algen, Seetang, Acaifrucht-Extrakt, Kakaobohnensplitter, Zink, Rote-Bete-Essenz, Chiasamen, Mangozesten und Ingwer. Ian hat den Smoothie selbst kreiert, und er nennt ihn Keep It Simple.

Er schaut auf die Uhr. Noch etwa zehn Minuten bis Coopers Chase. Er wird die Besprechung hinter sich bringen und sich dann Tony vornehmen. Heute Morgen hat er »stichsichere Westen« gegoogelt, aber eine Lieferung noch am selben Tag war nicht drin.

Egal, es wird schon gut gehen. Und jetzt, wo Bogdan an Bord ist, umso besser. Ein nahtloser Übergang. Und billiger natürlich, was ja der Sinn des Ganzen ist.

Ian hat frühzeitig kapiert, dass das ganz große Geld nur mit dem oberen Preissegment zu holen ist. Das Schlimmste sind immer die Klienten, die sterben. Tote Klienten, das bedeutet Verwaltungsaufwand, Leerstand, bis ein neuer Bewohner gefunden ist, und viel nerviges Gedöns mit den Familien. Je reicher ein Klient ist, desto höher seine Lebenserwartung. Und desto seltener kommen die Angehörigen zu Besuch, da sie vorzugsweise in London, New York oder Santiago leben. Also orientierte Ian sich nach oben, wandelte seine Firma, die »Herbstsonne Pflege-Residenzen«, in »Daheim ohne Heim: Unabhängiges Wohnen« um und konzentrierte sich auf weniger und dafür größere Anlagen. Und nichts daran brachte Tony Curran je an seine Grenzen. Was er nicht wusste, das lernte er schnell, und keine Nasszelle, elektronische Schlüsselkarte oder Grillstation im Grünen konnte ihn schrecken. So gesehen ein Jammer, ihn abzusägen, aber was will man machen?

Ian passiert das hölzerne Bushäuschen zu seiner Rechten und biegt in die Zufahrt von Coopers Chase ein. Wie so oft rumpelt direkt vor ihm ein Lieferwagen über den Weiderost und sitzt ihm den ganzen langen Rest des Wegs vor der Nase. Ian betrachtet die Aussicht und schüttelt den Kopf. So viele Lamas. Man lernt nie aus.

Er parkt und vergewissert sich, dass sein Parkausweis korrekt und gut sichtbar auf dem Armaturenbrett ausgelegt ist, auf der linken Seite der Windschutzscheibe, sodass Ausweisnummer und Ablaufdatum klar zu erkennen sind. Ian ist im Lauf der Jahre mit allen möglichen Behörden aneinandergerasselt, und die einzigen beiden, bei denen er wirklich Federn lassen musste, waren die russische Zollbehörde und das Coopers-Chase-Parkraummanagement. Aber das Geld ist gut angelegt. So einträglich die Vorläufermodelle auch waren, Coopers Chase ist eine komplett andere Liga. Das war Ian wie Tony von der ersten Sekunde an klar. Ein wahrer Sturzbach von Geld. Worin das heutige Problem ja begründet liegt.

Coopers Chase. Fünf Hektar idyllischer Landschaft mit einer Baugenehmigung für bis zu vierhundert Wohneinheiten. Nichts da außer einem leeren Kloster und ein paar Schafen oben auf dem Hügel. Ein alter Freund von ihm hatte das Land einige Jahre zuvor einem Priester abgekauft, dann jedoch unerwartet Geld gebraucht, um ein Auslieferungsverfahren abzubiegen, an dem er selbstverständlich keinerlei Schuld trug. Ian überschlug die Summen und kam zu dem Schluss, dass dies ein Klimmzug war, der sich lohnte. Aber Tony hatte die Summen auch überschlagen und beschlossen, seinerseits etwas höher zu pokern. Weshalb Tony Curran jetzt fünfundzwanzig Prozent von allem gehören, was er in Coopers Chase aufgezogen hat. Ian blieb keine andere Wahl, als auf seine Forderung einzugehen, weil Tony immer erzloyal zu ihm war und außerdem klarstellte, dass er Ian im Fall einer Weigerung beide Arme brechen würde. Ian hat Tony schon andere Arme brechen sehen, und darum sind sie nun Partner.

Aber nicht mehr lange. Tony muss doch selbst wissen, dass er sich überhoben hat. Luxusapartments hinstellen, das kann praktisch jeder. Nackter Oberkörper, Magic FM, ein paar Fundamente ausbuddeln, ein paar Maurer zusammenscheißen, mehr gehört nicht dazu. Aber den Weitblick, um denjenigen anzuleiten, der die Luxusapartments hinstellt, den haben die wenigsten. Jetzt, wo sie das neue Projekt planen, wird es höchste Zeit, dass Tony erkennt, wo sein Platz ist.

Ian Ventham fühlt sich bestärkt. Töten oder getötet werden.

Er steigt aus dem Auto, und während er in das grelle Sonnenlicht blinzelt, stößt ihm der Nachgeschmack der Rote-Bete-Essenz auf, der einer der Haupthinderungsgründe für eine kommerzielle Vermarktung von Keep It Simple war. Er könnte die Rote-Bete-Essenz natürlich weglassen, aber für eine gesunde Bauchspeicheldrüse ist sie unschlagbar.

Sonnenbrille aufgesetzt und auf in den Kampf. Ian hat nicht vor, heute zu sterben.

6

Ron Ritchie steigt auf die Barrikaden, wie so oft. Mit geübtem Finger klopft er auf seinen Mietvertrag. Er weiß, die Geste kommt gut, das tut sie immer, aber er fühlt seine Hand dabei zittern, und der Mietvertrag zittert auch. Er schwenkt ihn durch die Luft, um das Zittern zu überspielen. Seine Stimme jedoch hat nichts von ihrer Kraft eingebüßt.

»Darf ich zitieren! Und das sind Ihre Worte, Mr Ventham, nicht meine. ›Coopers Chase Holding Investments behält sich das Recht auf weiteren Ausbau der Anlage vor. Hierbei kommt den Bewohnern ein Mitspracherecht zu.‹«

Rons massige Gestalt lässt die Körperkraft ahnen, die er einmal besessen haben muss. Das Gestell ist noch da, wie bei einem Bulldog, der auf einem Feld vor sich hin rostet. Sein breites, offenes Gesicht kann in Sekundenschnelle von einem empörten Ausdruck zu einem der Ungläubigkeit wechseln, oder was immer sonst angezeigt ist. Was immer seine Sache voranbringt.

»Und genau das kriegt ihr jetzt«, sagt Ian Ventham, als würde er mit einem Kind reden. »Das hier ist die Baubesprechung. Ihr seid die Bewohner. Sprecht nach Herzenslust mit, ihr habt zwanzig Minuten.«

Ventham sitzt an einem langen Tisch, der am Kopfende des Gemeinschaftsraums aufgebaut ist. Er ist braun gebrannt, entspannt und hat die Sonnenbrille über seine gelackte Popperfrisur hochgeschoben. Er trägt ein teures Polohemd und eine Uhr fast von der Größe einer Wanduhr. Er sieht aus, als müsste er intensiv duften, aber nahe genug, um es auszutesten, möchte man ihm dann doch nicht kommen.

Flankiert wird Ventham von einer Frau, die mindestens fünfzehn Jahre jünger ist als er, und einem stark tätowierten Mann in einer ärmellosen Weste, der auf seinem Handy herumscrollt. Die Frau ist die Architektin des Bauprojekts, der Tätowierte ist Tony Curran. Ron hat ihn gelegentlich schon gesehen und auch dies und das über ihn gehört. Ibrahim protokolliert jedes Wort mit, das gesprochen wird, während Rons Finger weiter in die Luft sticht.

»Auf solche Sprüche fall ich nicht rein, Ventham. Das hier ist keine Besprechung, das ist ein Hinterhalt.«

Joyce beschließt, ihm Rückendeckung zu geben. »Du sagst es, Ron.«

Und Ron gedenkt, noch weit mehr zu sagen.

»Danke, Joyce. Sie nennen Ihr Projekt ›The Woodlands‹, dabei sollen alle Bäume weg. Was für eine Chuzpe! Und Sie kommen uns hier mit Ihren retuschierten kleinen Computerbildchen mit Sonnenschein und bauschigen Wolken und Entchen auf dem See. Mit Computern kann man alles hinbiegen, junger Mann; wir hatten ein echtes, maßstabsgetreues Modell angefordert, mit Bäumen und kleinen Figuren.«

Das bringt ihm einigen Beifall. Viele der hier Versammelten wollten ein richtiges Modell, aber laut Ian Ventham ist das nicht mehr zeitgemäß. Ron fährt fort.

»Und Sie haben bewusst, aus Kalkül, eine Architektin beauftragt, damit ich nicht laut werden kann.«

»Du bist schon laut, Ron«, sagt Elizabeth, die zwei Sitze weiter in einer Zeitung liest.

»Sag du mir nicht, wann ich laut bin, Elizabeth«, donnert Ron. »Der Knabe wird noch merken, wie das ist, wenn ich laut werde. Schau ihn an, aufgebrezelt wie Tony Blair. Warum bombardieren Sie nicht gleich den Irak, wenn Sie schon dabei sind, Ventham?«

Guter Spruch, denkt Ron, während Ibrahim getreulich mitschreibt.