Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Elektronik-Praktiker

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

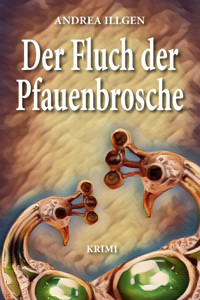

Friederike Wolkenreich hat gerade erfahren, dass sie wegen einer Stimmbanderkrankung ein Jahr lang nicht singen darf, was für die Sängerin einem Berufsverbot gleichkommt. Für die notwendige Ablenkung sorgt eine anonyme Nachricht: Ein altes Unrecht muss aufgedeckt werden. Dem Brief beigelegt sind Fotos einer Pfauenbrosche mit vier Smaragden. Friederikes kriminalistischer Spürsinn ist erwacht. Und so macht sich die Hobbydetektivin aus Clausthal-Zellerfeld daran, das Rätsel zu lösen. Auf ihrer abenteuerlichen, teils hochgefährlichen Reise, die sie vom Oberharz aus auch ins Ausland führt, stößt sie auf alte, fast vergessene Ereignisse und Schicksale. Birgt die Pfauenbrosche einen Fluch, der den Tod bringt? Und wer hat vor 110 Jahren die Wildemanner Kirche in Brand gesetzt? Wird sie am Ende alle Fragen zufriedenstellend beantworten können und das Unrecht aufdecken?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 364

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Andrea Illgen

Der Fluch der Pfauenbrosche

KRIMI

Impressum

Der Fluch der Pfauenbrosche

ISBN 978-3-96901-086-0

ePub Edition

V1.0 (03/2024)

© 2024 by Andrea Illgen

Abbildungsnachweise:

Umschlag: Sascha Exner | harzkrimis.de

Porträt des Autors © Ania Schulz | as-fotografie.com

Lektorat:

Sascha Exner

Verlag:

EPV Elektronik-Praktiker-Verlagsgesellschaft mbH

Obertorstr. 33 · 37115 Duderstadt · Deutschland

Fon: +49 (0)5527/8405-0 · Fax: +49 (0)5527/8405-21

Web: harzkrimis.de · E-Mail: [email protected]

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Inhalt

Titelseite

Impressum

Vorwort

Prolog

Friederikes Notizen

Die Diagnose

Der Brief

Erste Überlegungen

Im Tangocafé

Friederike in Potsdam

Verhandlungen

Armenats Ende

Friederike legt los

Bei Jorinde Zumwege

Dünkirchen

The Smuggler’s Inn

Schloss Beardsley

Friederike kommt der Brosche näher

Myras Geschichte

Das Ende der englischen Linie?

Friederike in London

Einige Tage früher in Hirschers Laden

Hirschlers Sonntagsessen

Jakob im Garten

Friederike ist zurück

Friederike bei Erwin Köhler

Beratungen

Die nächste Besprechung

Gisa Armenat

Jakob und Steffen

In der Werkstatt Veseli

Christians Recherche

Noch ein Toter

Im Tangocafé

Der fliegende Ludwig

Christian redet mit Jakob Hirschler

Friederike in Schottland

Friederike in der Kanzlei McCullan

In Berwick

Der Schreck

Noch einmal bei Veselis

Tommy Jameson

Michael McCullan

Manches klärt sich

In Gefahr

Christian in Sorge

Es wird wieder

Christian bekommt Bescheid

Schottland findet seinen Abschluss

Der erste Pfau findet seine Ruhe

Zurück in Wildemann

Dieter Armenats Notizbuch

In der Kunstglaserei

Das Ende der Geschichte

Und noch ein Ende der Geschichte

Über die Autorin

Mehr von Andrea Illgen

Eine kleine Bitte

Vorwort

Zuallererst geht mein großer Dank an Christiane Hemschemeier, die mir in vieler Hinsicht zu Erkenntnissen über die Maria-Magdalenenkirche in Wildemann verholfen hat. Danke auch an W., der mir unermüdlich und geduldig aus Sackgassen heraushalf. Wenn ich nicht mit Dir verheiratet wäre, würde ich es wollen.

Ich widme mein zehntes Buch Helmut und Sascha Exner und ihrem Weitblick und Unternehmergeist, ohne die Friederike Wolkenreich und ich sicherlich nie diese fröhlichen zehn Jahre miteinander verbracht hätten. Danke dafür.

In Büchern wie diesem ist es an der Tagesordnung, dass Personen und Orte frei erfunden sind. Zu dem vorliegenden allerdings ist es mir sehr wichtig, besonders nachdrücklich darauf hinzuweisen, dass Jakob Hirschler als Betreiber des Wildemanner Lebensmittelladens im Buch wirklich gar nichts zu tun hat mit dem tatsächlich bestehenden Geschäft. Die gesamte Familie Hirschler, die Blumbergs und Veselis wie auch die englischen und schottischen Verbindungen sind allesamt das Ergebnis meiner Fantasie. Nicht aber erfunden ist, dass die Kirche in Wildemann am 1. März 1914 abgebrannt ist. Da man den wahren Grund nie herausgefunden hat, nahm ich mir die Freiheit für eine eigene Deutung des Geschehens. Und was die Johanneser Bergwiesen angeht ‒ es gibt sie, und es ist überhaupt nicht unwahrscheinlich, dass jemand dort seine Unschuld verliert.

Prolog

Vor 110 Jahren, am 1. März 1914 abends gegen 22 Uhr, in Wildemann

Willi Krumhans setzte den abgestoßenen Emaillebecher ab. Er saß gemütlich auf einem alten Lehnstuhl, den er sich in den schmalen Keller unter dem Altarraum der Maria-Magdalenen-Kirche geholt hatte. Hier war er sicher vor lästigen Aufgabenstellungen seiner Brotgeber wie auch den Anfeindungen seiner genervten Ehefrau.

Er war Kirchendiener der Gemeinde Wildemann. Ein großer breitschultriger Mann mit starken Augenbrauen, dunkelroter Gesichtsfarbe und einer großporigen Nase. Mit seinen fast 60 Lebensjahren litt er unter Rheuma und Gichtanfällen, zu hohem Blutdruck, einer strapazierten Leber und einem fortgeschrittenen Glaukom. Ein grober Mann, der seine Arbeit unwillig verrichtete ‒ nicht aus Spaß unwillig, sondern weil das Rheuma ihn plagte, während der Ruhestand gleichzeitig in unerreichbarer Ferne schien.

Ab und zu gönnte er sich einen Tropfen Messwein. Was mit einem Tropfen anfing, endete üblicherweise mit dem Leeren einer vollen Flasche, deren Inhalt nach und nach auf dem Umweg über den abgestoßenen blauen Emaillebecher den Weg in Willis Leber fand. Dieser Vorgang versetzte ihn regelmäßig in eine Art Euphorie, denn Schmerzen, psychische wie körperliche, verschwanden mit dem Fortgang der Handlung.

Heute Abend war er gerade selig eingeschlafen, als ein junger Mann die Kirche betrat. In der rechten Hand hielt er eine Laterne mit einer ruhig brennenden Kerze darin. In der linken eine Flasche mit Benzin, in deren Hals er einen alten Lappen gestopft hatte.

Er setzte beides auf der vordersten Kirchenbank ab, öffnete die Tür der Laterne, holte die Kerze heraus und hielt sie an den benzingetränkten Lappen im Flaschenhals. Als er sah, dass der sofort anfing, hell zu brennen, warf er sie, so weit er konnte, in den dunklen Raum im hinteren Bereich der Kirche. Er wartete das Splittern des Glases nicht ab. Er griff die Laterne, stolperte durch die Tür nach draußen und rannte so schnell, wie es der dunkle Kirchvorplatz erlaubte, davon. Glück für ihn war der entgegenkommende Vollmond, der seinen Weg beleuchtete, sodass er sich auf dem steilen unebenen Pfad nach unten in den Ort nicht den Hals brach.

Willi Krumhans starb, ohne noch einmal das Bewusstsein zu erlangen. Der giftige Qualm drang durch die Fußbodenbretter und die schlecht schließende kleine Tür. Er hörte nichts vom Prasseln des Feuers, von den krachenden Balken, vom Röhren der Flammen, die die Kirche bis auf die Grundmauern zerstörten. Es genügten ein paar Atemzüge, ihn ohnmächtig werden zu lassen, und ein paar weitere, an denen er schließlich starb.

Friederikes Notizen, im Laufe der Emittlungen niedergeschrieben

TEIL 1

Die Diagnose

20. Juni 2022

Friederike Wolkenreich machte die Praxistür hinter sich zu und ging langsam die drei Stufen hinunter. Leute verfahren mit Schicksalsschlägen unterschiedlich, dachte sie. Komisch, ich fühle im Moment überhaupt nichts. Dabei ist es doch kein Pappenstiel, wenn einem in Aussicht gestellt wird, dass man für wenigstens ein Jahr den Beruf aufgeben muss. Ein Jahr lang nicht singen. Mit der Möglichkeit einer Verlängerung. Wie überstand man das?

Langsam überquerte sie die Roe, die schmale Clausthaler Einkaufsstraße, auf der sich wie immer Fahrzeuge, Räder und Fußgänger gegenseitig behinderten, passierte das Tangocafé, umrundete den Blumenladen und bog in die kurze Zufahrt zum ehemaligen Friedhof ein. Dieser kleine Park mit seinen alten Bäumen war ihr Lieblingsplatz in Clausthal. Sie fand eine freie Bank, wischte mit übertriebener Sorgfalt über die Holzbretter und setzte sich. Die Umhängetasche drückte sie mit verschränkten Armen an die Brust, den Oberkörper leicht vorgebeugt.

Friederike Wolkenreich sah sich selbst dort sitzen. Dank einer hochentwickelten Sensibilität fiel ihr die Analyse eigener körperlicher und seelischer Zustände leicht; sie war ein selbstverständlicher Teil ihrer Persönlichkeit geworden. Straftäter in der Defensive sitzen so, dachte sie, frierende Menschen, Embryos im Mutterleib und hospitalismusgeschädigte Jugendliche. Es fehlt, dass ich anfange, mich hin und her zu wiegen. Ich habe wohl einen Schock und unterscheide mich damit überhaupt nicht von anderen Leuten, die erfahren, dass sie arbeitslos geworden sind.

»Friederike!« Es war Sandras Stimme, Köchin im Tangocafé, einem Lokal, das sie vor mehreren Jahren gegründet, später aber Sandra überschrieben hatte. »Ratte hat dich vorbeigehen sehen, und ich dachte mir schon, dass du hier sitzt. Was ist denn?« Sie klang leicht abgehetzt, setzte sich dicht neben ihre Freundin und legte ihr die Hand auf den Unterarm. »Er sagt, du hast ausgesehen wie ein Zombie auf Entzug, und nur das sei der Grund dafür gewesen, dass er den Kuchenteller neben den Tisch gestellt hat.« Sie lehnte sich näher zu Friederike. »Er sagt, du hast gewankt.«

Ratte war der Kellner des Tangocafés, ein flinker mittelalter Mann mit wippendem braunen Haarschwänzchen, der neben einer leichten Ähnlichkeit mit einem freundlichen Nagetier einen gewissen Charme besaß. Missgeschicke wie das beschriebene passierten ihm nicht selten, aber so gut wie nie beschwerten sich die Gäste über ihn. Im Gegenteil, er trug regelmäßig ordentlich Trinkgeld nach Hause.

»Subepitheliales fibrinoidhyalines Ödem, auch Schreiknötchen genannt.« Unwillkürlich musste Friederike daran denken, wie diese Diagnose Ratte begeistern würde. Nichts fand er erheiternder als komische Namen, worunter praktisch alle fielen, die ihm unbekannt waren. »Sie sitzen auf beiden Stimmbändern. Noch sind sie weich, aber offenbar auf der Schwelle zur Verhärtung.« Ihre Stimme klang flach und leblos. »Sagt der Arzt. Ich soll mit dem Singen ein Jahr Pause machen. Ein Jahr. Und natürlich, wie bei allen neuen erschreckenden Symptomen, spielen die Wechseljahre eine Rolle. Austrocknende Schleimhäute, du weißt schon.« Plötzlich brannten ihre Augen. »Vorsicht, ich heule gleich.«

Sandra zog sie an sich und schlang ihre Arme um sie. »Du hast schon länger Schwierigkeiten mit dem Singen, richtig?«

»Ja, die hohen Töne brauchen viel zu viel Kraft.« Jetzt schluchzte sie in Sandras weitläufigen Busen. »Und der verdammte Christian ist nicht da.«

Christian war Friederikes Liebhaber, Jugendfreund und enger Gefährte seit ein paar Jahren. Gleichzeitig hatte er eine Art inoffizielles Büro für Ermittlungsdienste.

»Wie lange ist er denn noch weg?«

»Ich weiß es nicht genau. Er konnte es auch nicht richtig erklären. Hast du ein Taschentuch?«

»Ja, natürlich, hier.«

Blütenweiß, leicht gestärkt und gebügelt, auf Sandra war in jeder Hinsicht Verlass. Friederike schnaubte mit einem lauten Trompetenstoß hinein, ein Signal für sich selbst, dass die Heulerei ein Ende haben musste.

»Sein Schiff ist auf einer vierwöchigen Kreuzfahrt. Er wusste aber nicht genau, ob der Typ, für den er da eingesprungen ist, danach schon wieder voll einsteigen kann.«

»Kennst du den Mann, für den er das macht, den Ivo oder wie er heißt?«

»Nee. Ich weiß nur, dass mein Liebster offengestanden ziemlich begeistert reagierte, als der ihn fragte, ob er bei der Bordsecurity eines Kreuzfahrtschiffes für ihn einspringen könnte. Verstehe ich, aber dafür kann ich mir nichts kaufen.«

»Hm.« Sandra sah in die leuchtend grünen Baumkronen. Es war warm, erstaunlich warm für den Oberharz. Es gab kaum Spaziergänger, in der Ferne spielten ein paar Kinder Fußball, und hier und da trottete jemand mit seinem Hund die Wege entlang. Nicht zum letzten Mal, dachte sie, was man aus diesem behüteten Fleckchen Erde mit einem Brunnen und einer kleinen Anpflanzung so alles machen könnte. Aber so ist es gut, so sind hier wenig Leute, und wir haben unsere Ruhe.

Sie holte tief Luft. »Weißt du, was du machen solltest? Du solltest eine kleine Pause einlegen. Wie wäre es denn mit einer Reise, nicht so weit, aber weit genug für einen Tapetenwechsel. Du läufst doch gern. Wie ist es denn mit der Heide? Wacholder und Schäfchen?« Der Vorschlag fiel ihr nicht leicht, denn von der ehemaligen Truppe des Tangocafés, die ihr aus einer kalten, gewalttätigen Ehe herausgeholfen und in eine glückliche neue Verbindung geführt hatte, waren schon so viele weggebrochen. Es war ja nicht so ganz zu verstehen, wie Christian seine Friederike vier Wochen allein zurücklassen konnte nach dem Theater ihres Findens und Wiederfindens.

Die Heide ... Friederike fiel eine Ferienwoche mit den Eltern ein. Wie alt war sie damals gewesen? 12? Lange Wanderungen mit dem Vater, die erste Zigarette mit der Köchin, Wacholder und Schafe, Sand und Hitze. Ein Bad im Flüsschen, Geborgenheit ... Kindheit ...

»Vielleicht eine Idee. Ja, Abstand ist eine gute Idee. Und sag Ratte, ich hätte nicht gewankt. Ich wanke nie.«

Das beruhigte Sandra etwas, denn es klang nach der normalen Friederike.

Den Abend verbrachte diese in ihrer Wohnkapelle hoch oben über dem Zellerfelder Tal und klickte sich durch das Angebot an Ferienwohnungen in der Heide. Oder eine Pension? Nein, kein Anschluss an Leute, lieber Einsamkeit, Zeit zum Nachdenken ohne Ablenkung. Dann stellte sie fest, dass sie wenig Lust hatte, sich zu entscheiden, und klappte den Rechner zu.

Ein paar Stunden später, als das restliche Tageslicht wie ein schmaler hellgrüner Streifen über den Hügeln vor Bad Grund lag, knipste sie das Licht aus, stand lange vor dem mittleren ihrer drei Spitzbogenfenster der ehemaligen Bergmannskapelle und sah in die Dunkelheit. Myriaden von Sternen, hellere und andere, die nur ganz schwach blinkten. Warum blinkten Sterne eigentlich? Dazwischen breit die Autobahn der Milchstraße, aus deren Rändern Sternscharen herausgefallen schienen und sich in den Feldern rechts und links ausbreiteten. Dann eine hauchschmale Mondsichel, so hübsch stand sie dort wie ein Schäfer in der Herde. Schäfer in der Herde, ja, den würde sie wohl auch zu sehen bekommen, das war doch eine schöne Aussicht. Aber dies hier würde ihr fehlen, dieser einzigartige Platz unter den drei hohen Tannen, in denen nachts der Wind sauste, diese unglaubliche Aussicht auf die wellenden Harzhügel, das Feuer im großen Kamin mit dem Schaukelstuhl davor, die Mäuse in der Zwischendecke und die vielen Erinnerungen, die mit all dem verknüpft waren.

Ihr Mobiltelefon riss sie aus ihren Gedanken. Christian. »Hallo, Rübe, wie geht’s dir? Was machst du Unsinniges?«

Friederike holte tief Luft und nahm sich zusammen. »Gut, schlechten Leuten ... du weißt schon. Und was macht die Kriminalität auf deinem Dampfer?« Es ging nicht, sie brachte ihr Elend nicht über die Lippen. Er konnte ja nichts tun und würde womöglich seine Sache da abbrechen. Und das irgendwann heftig bereuen. Und unbewusst vielleicht ihr die Schuld geben. Nein, durchhalten. »Ich dachte, ich fahre ein bisschen in die Heide, laufen und so, Abstand und Luftveränderung.«

Schweigen am anderen Ende der Welt. Dann sagte er, nicht mehr ganz so munter: »Was ist los, Frieda? Du wohnst in einem Wandergebiet, für das Leute nicht wenig Geld zahlen, um dort Urlaub zu machen, und du willst ins sandige Flachland?«

Nicht umsonst arbeitete er als Ermittler, verdammt. Misstrauen war bei diesen Leuten eingebaut. »Ich habe mich an einen Kurzurlaub erinnert, den ich dort mit meinen Eltern verbracht habe. Es war meine erste Zigarette, verstehst du?«

»Und wegen der ersten Zigarette willst du wieder hin?«

Seine Stimme klang kaum verändert. Nur wer ihn so gut kannte wie sie, konnte es wahrnehmen. Er glaubte ihr nicht. Blieb die Frage, was für eine Geschichte sie ihm auftischen sollte.

»Ich möchte mal geradeaus gehen.« Neue Strategie, ein Angriff würde weitere Nachfragen hoffentlich stoppen: »Hör mal, was ist daran komisch? Dieses ewige Auf und Ab die Berge rauf und runter, das haben wir doch schon reichlich in unserem Gefühlsleben, da können doch die Füße sich mal ...«

»Du redest absoluten Quatsch, Rübe, Liebste, aber ich verstehe, dass du es mir jetzt nicht erklären willst. Alles gut, aber du erzählst es mir später, ja?«

»Da ist nichts ...« Nein, nicht es noch schlimmer machen. »Ja, in Ordnung, danke, Muschel. Nun berichte, welche finsteren Vorgänge hast du heute wahrgenommen und aufgeklärt?«

Der Brief

Ihrer Veranlagung nach war Friederike Wolkenreich mit ihren 55 Jahren kein Mensch, der ein Unglück lange beklagte. Verwalten, das war ihre Devise. Nicht jammern ‒ Lösungen finden. Und so musste halt auch der körperliche Verfall verwaltet werden. Denn Altern, dieses Bild hatte sich ihr eingeprägt, war, als ob man in einem Haus wohnte, aus dem nach und nach sämtliche Möbelstücke abtransportiert wurden. Man musste lernen, auf dem Boden sitzend zu essen.

Dementsprechend raffte sie sich am nächsten Morgen nach einer kurzen Sammlung ihrer Gedanken auf, frühstückte und machte sich zu Fuß auf den Weg zu Christians Wohnung gleich um die Ecke vom Tangocafé am Clausthaler Kronenplatz. Angesichts der wenigen Quadratmeter dort hatten sie beschlossen, die Kapelle oben am Barbara-Schacht zu behalten. »Wenn du sauer auf mich bist, kannst du dorthin ausweichen, was dich dann hoffentlich davon abhält, mich stattdessen im Schlaf zu ersticken.«

Friederike hätte es anders ausgedrückt, war aber mit der Aussage grundsätzlich einverstanden.

Es war die dritte Woche im Juni. Samtweiche Luft strich ihr durch die Haare, die Sonne stand schon recht hoch, brannte aber nicht, und aus jedem Baum schallte lauter Vogelgesang. Für einen Moment verdunkelte sich ihre Welt bei dem Gedanken, dass es wohl lange dauern würde, ehe sie selbst wieder singen könnte. Nein, kein Trübsinn. Nachher würde sie entscheiden, was zu tun war. Später. Energisch packte sie ihren Wanderstock fester und ging schneller.

Sie stieg die Holztreppe hoch, öffnete die Tür zu Christians Wohnung und hob das Häufchen Briefe auf, das Rejka, die ungarische Briefträgerin, durch den Schlitz geworfen hatte.

Ein brauner Briefumschlag. Christian Neuville und Friederike Wolkenreich. Eine erfreulich präzise Empfängerangabe. Gut erzogen im Gedanken guter Detektivarbeit fingerte sie nicht lange auf dem Umschlag herum, sondern hielt ihn an einer Ecke fest, während sie ihn vorsichtig mit einem Brieföffner öffnete. Erst als er offen war und sich nichts weiter ereignete, kam sie auf die Idee, es könne ja eine Briefbombe sein. Aber es war zu spät. Sie setzte sich an den kleinen Schreibtisch, zog den Inhalt heraus und legte ihn auf die Schreibunterlage.

Ein Zettel und zwei Farbfotos im DIN-A5-Format. Das erste Foto zeigte eine Brosche, schön groß in Farbe. Und daneben der Zettel mit dem Text: Ein altes Unrecht muss aufgedeckt werden. Weiter nichts.

Ein altes Unrecht muss aufgedeckt werden? Kryptischer ging es wohl nicht. Sie bog den Umschlag auseinander. Nein, er war leer, keine weiteren Hinweise.

Also die Brosche. Ein Pfau, oder was? Ja, ein stark stilisierter Pfau, etwa acht mal vier Zentimeter in der Größe. Merkwürdigerweise schlug er kein Rad, sondern hatte beide Flügel so weit und hoch ausgebreitet, dass sie oben zusammentrafen und der ganzen Brosche auf diese Weise eine abgerundet dreieckige Form gaben. Die obere Spitze bildete ein lebhaft schillernder Opal. Am unteren Ende neigte das Tier seinen langen schlanken Hals in einer unnachahmlich eleganten Bewegung nach vorn dem Betrachter entgegen. Dabei bog er den Kopf mit dem Krönchen zur Seite, als ob er gekrault werden wollte. Die Flügel waren sehr fein ausgearbeitet, jede Feder leuchtete plastisch im Licht, wozu die vier kleinen, saftig grünen Steine beitrugen, die in regelmäßigen Abständen ganz wie Pfauenaugen in die Flügel eingelassen waren. Statt Beinen hatte ihm der Goldschmied eine Öse verpasst, in der eine weitere hing mit einer sehr großen, schimmernd weißen Perle.

Sie schob das Foto beiseite und deckte das zweite auf, ganz offensichtlich die Rückseite des Schmuckstücks. Friederike hielt die Luft an. Der Pfau war mit einer 585 und einer kleinen Tanne gestempelt, links vom Stamm ein C, rechts ein F eingraviert. Was aber ihre Überraschung ausgelöst hatte, war der deutlich erkennbare Name. In klaren nüchternen Großbuchstaben, ganz im Gegensatz zu der hochdekorativen Vorderseite, stand dort MÉLIQUE.

Mélique, den Namen hatte sie schon häufiger gehört. Sie öffnete ihr Smartphone und gab den Namen ein. Ja, kein Irrtum. Jean-Marie Mélique, Abkömmling einer Hugenottenfamilie. Sie suchte und fand ein Werkverzeichnis. Und tatsächlich ‒ da war er, der Pfau. Nein, es gab zwei, zwei identische, Material: Gelbgold und Smaragde, 1905, Potsdam. Und natürlich eine Perle. Dass die echt wäre, daran hatte Friederike keinen Zweifel. Die Brosche musste sehr viel wert sein, Tausende vermutete sie.

Aber warum zum Teufel schickte ihr, nein, ihnen beiden, jemand die Fotos von etwas derart Kostbarem und sagte dazu nicht mehr als diesen einen kümmerlichen Satz: Ein altes Unrecht muss aufgedeckt werden?

Erste Überlegungen

Um fünf Uhr am Nachmittag wählte Friederike Christians Nummer für einen Videoanruf. Er sah erholt aus. »Passt es jetzt?«

»Ja, klar, ich muss nur mal gerade ... warte ... So, ich bin jetzt in der Wäschekammer.«

»Klassisch, das Wäschekammerversteck.«

»Wenn du hier wärst, könnten wir es ausnützen.«

»Hör auf damit, du fehlst mir.«

»Du mir auch.«

Dann gleichzeitig: »Du siehst gut aus.«

Ein Moment Pause. Dann sagte Friederike: »Du siehst wirklich gut aus.«

»Das macht die Seeluft. Wie geht es dir, Rübe? Ist es noch schlimm?«

»Ja, aber ich glaube, ich will lieber nicht drüber reden.«

»Genau, vielleicht verschwindet das Problem über Nacht.« Er sah jetzt etwas ärgerlich aus. »Was ist denn zum Teufel los mit dir? Rede jetzt, Frau.«

Nun sprach Friederike doch über ihre Schreiknötchen und die Aussicht auf ein volles Jahr ohne Gesang und Berufsausübung. Dabei musste sie ein bisschen weinen. »Das ärgert mich, weil ich jetzt verheult aussehe.«

»Ich sehe dich so nicht zum ersten Mal, sei nicht albern. Dafür kennst du mich mit Beulen im Gesicht, eingeschlagenen Zähnen, Veilchen unter jedem Auge, Gipsarmen und Kugeleinschüssen. Ist eins wie das andere.«

Friederike, die sich bereits ärgerte, dass sie sich für eine unwichtige Äußerlichkeit geniert hatten, fuhr ihm in den Satz. »Hier ist ein Brief gekommen.«

»Oh? Was ist daran so erstaunlich?«

»Der Inhalt. Du wirst es nicht fassen.« Sie hielt das Foto mit dem Pfau ins Bild.

Christian runzelte die Brauen. »Und weiter?« Er schob den Kopf näher an die Kamera. »Hör mal, das Ding sieht aus, als wäre es ziemlich viel wert. Die Steine, die Farbe ... sind das Smaragde?«

»Ja, richtig. Der Goldschmied heißt Jean-Marie Mélique, seine Werkstatt war in Potsdam, und es gibt zwei Pfauenbroschen, identisch.«

»Nicht schlecht, es ist dir gelungen, das Internet aufzurufen. Nein, ich will dich nicht ärgern. Gut, dass wir schon so viel wissen.«

»Wir?«

»Stand denn mein Name nicht auch auf dem Umschlag?« Woher verdammt wusste er das? »Du telefonierst aus meiner Wohnung.« Stimmte. Peinlich. »Ich möchte mitspielen, wenn auch eher online.«

»Aber sicher, ich bin froh darüber.«

»So, jetzt weiter. Was ist denn nun damit, lag ein Brief dabei?«

»Nur eine kurze Notiz, die aber sehr kryptisch.« Sie hielt den Zettel dichter an den Bildschirm.

»Ein altes Unrecht muss aufgedeckt werden.« Er kratzte sich im Zeitlupentempo mit dem Zeigefinger an der Schläfe. »Ist das alles? Weiter nichts?«

»Nein.«

»Also, warte mal, ganz in Ruhe.« Er fixierte einen Punkt über der Kamera und redete langsam weiter. »Hm. Erstens: Warum anonym? Zweitens: Der Absender schämt sich für irgendwas, das mit der Brosche zusammenhängt. Drittens: Die Brosche hat was mit dem zitierten Unrecht zu tun. Viertens: Ich muss länger drüber nachdenken.« Er sah sie wieder an. »Was willst du jetzt tun?«

»Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich hab ja plötzlich Zeit und würde ganz gern was unternehmen.«

Christian lächelte sein fast unsichtbares Lächeln. »Das ist sicher eine gute Idee, Rübe. Ich will dir gern helfen, wenn ich kann.« Er wurde ernst. »Aber sei vorsichtig, klar?« Er zog den Mund schief. »Eigentlich wäre ich ganz gern dabei.«

Es schien Friederike, als wäre er fast ein bisschen neidisch auf ihren neuen Fall. Sie lenkte ab.

»So, jetzt bin ich dran. Wo seid ihr gerade, warum darfst du so lange telefonieren? Verballerst du gerade deine Rente am Roulette? Und mit welchen Kapitalverbrechen hast du zu tun?«

Jetzt lachte er. »Ein paar Falschspieler, wenigstens ein Taschendieb, ein Hochstapler, eine sehr laute libanesische Großfamilie, und wir vermuten zwei blinde Passagiere. Wir haben vor einer Stunde in Trondheim abgelegt und sind jetzt auf dem Weg nach Sandnessjöen. Ich darf telefonieren, wie ich will, weil ich das als Bedingung in meinem Vertrag untergebracht habe.«

Friederike wusste, dass Telefonieren über Satellit teuer war und oft fürs Bordpersonal aus dem Grund zeitlich begrenzt wurde. »Das ist toll.«

Er kam ganz dicht an den Bildschirm. »Rübe, du machst jetzt keinen Scheiß, weil du dich über diese blöden Knötchen ärgerst, oder? Soll ich hier abbrechen? Wäre es dir lieber, wenn wir zusammen losmarschieren?«

Genau das wollte sie nicht, denn ihr war klar, dass er sich auf die Kreuzfahrt gefreut hatte. »Nein, Muschel, ich will das gern allein machen. Solange ich dich fragen darf, was ich will, heißt das.« Sie dachte kurz nach. »Was denkst du, ich glaube, ich sollte damit anfangen, den Weg der Brosche herauszufinden. Am Ende müsste eigentlich der Absender stehen und kann mir vielleicht sagen, welches Unrecht gutgemacht werden soll.«

Christian nickte und legte den Kopf schief, wobei sein langer, inzwischen angegrauter Pferdeschwanz über die linke Schulter rutschte. »Ja. Du willst nach Potsdam?«

»Am liebsten. Vielleicht gibt es den Laden noch, in dem die Broschen verkauft wurden.«

Es folgten tiefe Blicke und eine Reihe verliebter Worte, dann gab sich Friederike einen Ruck. »Es reicht, Muschel. Lass dich nicht ansprechen, hörst du? Ich reite sonst mit dem Besen dazwischen, merk dir das.«

»Ebenso, meine Liebste, ich vermisse dich.«

»Und ich dich. Bis morgen, wenns passt.«

»Bis morgen.«

Beide legten ihre Handflächen auf die Mattscheibe.

»Bis morgen.«

Im Tangocafé

Jedes Mal, wenn Friederike durch die Glastür ins Café trat, überfielen sie diese kurzen Erinnerungsblitze. Die Renovierung, die Einweihung, Erste Hilfe im Hinterzimmer, als der jeweilige Verletzte stöhnend auf dem missfarbenen Sofa lag, die Feiern, die Freunde und die vielen Gespräche am Personaltisch. Was für eine Unmenge Erinnerungen waren mit diesem Ort verknüpft.

Mario ‒ was machte er jetzt wohl? Und sollte sie die Scheidung von ihm nicht doch mal bei Gelegenheit in Angriff nehmen? Christian, gehasst und dann ebenso heiß geliebt. Sandra, die Köchin des Lokals, ihre engste Freundin mit dem dunkelblonden lockeren Knoten am Hinterkopf und den ruhigen Augen. Deren Ehemann Konni hinter der Theke. Das Piratenkopftuch im Nacken geknotet, die wehenden grauen Haare, der gutgepflegte lange Bart, die buschigen Augenbrauen, unter denen sehr wache blaue Augen hervorblitzten. Konni war Chef des lokalen Motorradklubs mit sehr klar umrissenen Moralvorstellungen.

Und schließlich Ratte, der Kellner. Wieso wurde er immer als Letzter der Reihe aufgeführt? Nach Vorstrafen wegen diverser Eigentumsdelikte hatte er sich hier gefangen, mehr oder weniger adoptiert von Konni und Sandra, die aufpassten, dass seine Besserungsvorsätze nicht an Glanz verloren. Ein munterer mittelalter Mann mit der ausgereiften Fähigkeit, perfekt den perfekten Kellner zu imitieren. Die Gäste dachten durchweg, sie seien die Einzigen, die seinen Humor durchschauten, liebten ihn dafür und gaben reichlich Trinkgeld.

Es war nach 22 Uhr, die letzten Gäste waren gegangen. Konni stand noch hinter der Theke und polierte Gläser. Ratte saß schon am Personaltisch und zählte mit gerunzelten Brauen sein Bargeld.

Er sah hoch. »Hallo Friederike, na, wie geht es so als Strohwitwe?« Dann fiel mit einem Schlag seine Munterkeit ein. »Oh, Sandra hat erzählt ...«

Friederike setzte sich und zog ihre Strickjacke aus. Die Abende waren noch kühl. »Ja, schöner Mist. Kann ich vielleicht ein großes Bier haben?«

Sie hatte das Café gegründet, mit Hilfe ihrer Freunde aufgebaut, dann gekauft und ein paar Jahre geleitet, bis sie Beruf und Café nicht mehr unter einen Hut bringen konnte. Glücklicherweise übernahm Sandra gern, und weil sie und Konni nicht viel Geld zahlen konnten, war es ein ungeschriebener Vertrag, dass Friederike auf Lebenszeit das Recht des Nutznießens besaß.

»Na klar.«

Friederike sah sich um. Die schönen alten Ledersofas, die Vergrößerungen von Fotos engumschlungen und selbstvergessen tanzender Tangopaare an der Wand entlang, die leise Musik, der leichte Duft von Kuchen in der Luft ‒ Sandra hatte wahrscheinlich Tortenböden für morgen gebacken. Es war ein schöner Ort, eigentlich ihr Zuhause.

Es dauerte nicht lange, bis alle drei um sie versammelt waren und sie mitfühlend ansahen.

Konni nahm das Praktische in Angriff. »Was willst du denn jetzt machen?«

Friederike zog den Briefumschlag hervor. Sie dachte nicht länger an Fingerspuren. »Ich glaube, ich habe schon eine Lösung. Hier, das hat uns jemand geschickt.«

Sandra sah das Foto der Broschenvorderseite und sagte wie aus der Pistole geschossen: »Mélique. Jugendstil.« Immerhin war sie mehrere Jahre mit einem Goldhändler verheiratet gewesen. Einem schurkischen Goldhändler.

Konni betrachtete die ominöse Botschaft.

»Wer ist denn so krank und schickt dir diesen Scheiß? Willst du etwa darauf eingehen?«

Ratte blieb uninteressiert. »’ne Brosche und ’n Wisch, ja, und? Is doch Bullshit, voll krass der Psycho, der Absender.« Und versank wieder in Gedanken.

Sandra sah Friederike an. »Natürlich machst du das, ich kenne dich doch. Und ehrlich gesagt kann ich mir gerade jetzt kaum was Besseres vorstellen.« Dann lächelte sie. »Allerdings könnten wir dich auch gut hier im Laden gebrauchen.«

Friederike schüttelte den Kopf. »Ich weiß, dass du das nicht ernst meinst. Karo kann doch sicher einspringen, wenn Ratte den Betrieb allein nicht schafft.«

Karo war Rattes Freundin, von oben bis unten schwarz angezogen, dazu schwarzer Lippenstift und pfundweise Kajal um die Augen. Sie hatte etwas Mütterliches, was Ratte zusammen mit ihren großen Brüsten sehr schätzte, genauso wie auch die Gäste, denen sie in der Regel verständnisvoll und auf eine mütterliche Weise freundlich begegnete.

»Ja, klar. Ich wollte dich ein bisschen aufziehen.« Sandra sagte nicht, dass sie sich mehr als alles andere wünschte, dass ihre Freundin eine Beschäftigung finden würde, die sie von ihrem Kummer ablenkte. Für diesen Zweck war angesichts Friederikes Widerspruchsgeist nichts besser, als das Gegenteil des Gewünschten in Aussicht zu stellen. Und es klappte ja offensichtlich.

»Ja, Leute, ich mache das.«

»Du, Friederike«, Konni drehte sein Gesicht in ihre Richtung, »Mäxchen hat es gerade nicht so gut. Er zahnt. Wir dachten, wir könnten für eine Weile Herrn Karl bei dir abladen. Unser Sohn reagiert ungehalten, wenn der Hund in seine Karre reinschnuppert.«

Friederike starrte ihn an und brach dann in Gelächter aus. »Das ist doch die Höhe. Erst macht ihr mir zum Schein ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht beim Kellnern helfen will, und dann schiebt ihr mir unter falschem Vorwand meinen Hund wieder zu. Natürlich will ich Herrn Karl gern wieder übernehmen. Für eine Weile heißt das, denn es kann sein, dass Christian und ich irgendwann wieder auf Tour gehen werden.«

In dem Moment öffnete sich die Schwingtür zum Hinterzimmer wie von allein, und heraus trat besagter Herr Karl, der halbhohe Terriermischling mit dem braunlockigen Fell und den zotteligen Augenbrauen. Friederike hatte ihn vor ein paar Jahren auf der Straße aufgelesen und nach vergeblicher Suche nach seinen Besitzern schließlich seufzend adoptiert. Als sie und Christian für ein halbes Jahr nach Kreta verschwanden, war er zu Sandra und Konni gezogen.

Herr Karl hatte in Windeseile gelernt, wie hier im Lokal die Grenze in die Hinterzimmerverbannung zu überwinden war. Jetzt stand er vor der zurückgeschwungenen Tür, dehnte die durchgedrückten Beine in alle Richtungen und gähnte mit aufgerissenem Maul und langgestreckter Zunge. Dann trottete er, als hätte er das Gespräch mit angehört, zu Friederike, gähnte noch einmal, legte sich lang über ihre beiden Füße, stieß einen langen Seufzer aus und schlief umgehend ein.

Sandra und Konni sahen äußerst zufrieden aus. Friederike, in ihrem Kummer, war versorgt. Sie wussten, wie sie auf Rätsel und Geheimnisse ansprang, das hatten sie in der Vergangenheit oft genug erlebt. Und wenn nun der Hund mit ihr zusammen unterwegs sein würde, war sie gut ausgestattet. Er würde niemanden an sie heranlassen.

Friederike in Potsdam

Friederike hatte tatsächlich einen Goldschmied in Potsdam gefunden, der den Namen Mélique führte. Kurfürstenallee 10, Inhaber Alfons Mélique, der Jüngere. Sie fand es bemerkenswert, dass sich der Name offenbar über die vielen Jahre gehalten hatte. Jean-Marie Mélique hatte die beiden Pfauenbroschen im Jahr 1905 geschmiedet, das hatte sie von ihrer Internetrecherche in Erinnerung behalten.

Sie wanderte langsam die schnurgerade Kurfürstenallee entlang in Richtung Heiligen See, das Schloss Sanssoucis im Rücken, während die Spannung in ihr wuchs. Wenn sie hier nichts rauskriegte, wäre die ganze Sache ein Schuss in den Ofen. Aber so weit war es noch nicht. Die Straße war breit, eine Reihe Bäume in der Mitte, helle, recht niedrige Häuser auf beiden Seiten. Sie hatten in der Mehrzahl ein Flachdach, das von einem kunstvoll gestalteten Fries nach unten abgeschlossen wurde. Die Junisonne hatte sich hinter einem leichten Dunstschleier versteckt, ein weicher Wind wehte und machte das Gehen angenehm. Friederike freute sich, dass sie sich mit der Kleidung nicht geirrt hatte, weder fror noch schwitzte sie.

Da war die Nummer 10. Das Haus im klassizistischen Stil passte sich harmonisch in die Reihe der Nachbarbauten ein, verfügte nur zusätzlich über einen kleinen Balkon in der Mitte der ersten Etage, der bel étage, wie sie zur Zeit der Erbauung genannt wurde. Die Schöne Etage auf Deutsch, denn wer auf sich hielt, wohnte nicht parterre. Man residierte im ersten Stock. Dieser Besonderheitsanspruch zeigte sich auch darin, dass die Fenster hier etwas größer als im Erdgeschoss waren. Ein Dreiecksgiebel schmückte den überbauten Balkon, gehalten von zwei Säulen. Nun, Säulen waren nie Friederikes Geschmack gewesen, und die strenge Schlichtheit des Klassizismus auch nicht. Sie mochte Schnörkel, Dekoration, Kleinteiligkeit. Aber das spielte jetzt wirklich keine Rolle, sie wollte das Haus ja nicht kaufen. Eine niedrige Stufe führte zu einer edlen zweiflügeligen Haustür mit zurückhaltenden Schnitzereien um das Mittelfeld. Sie war aus hellbraunem blankpolierten Holz, ohne Zweifel antik, rechts und links davon je zwei Fenster. Die beiden der Tür jeweils näheren waren zu einer Art Schaufenster umgerüstet. Schmuckstücke verschiedenster Art lagen dort ausgestellt, ausnahmslos ohne Preisschild. Natürlich, denn je vornehmer eine Einrichtung auftrat, desto weniger zeigte man öffentlich eine Preisliste. Ein Messingschild verriet Namen und Öffnungszeiten des Ladens.

Auf ihr Klingeln, sie versuchte ein freundliches Gesicht zu machen, da sie sicher war, durch eine Kamera abgeschätzt zu werden, summte der Türöffner und sie trat ein. Der Laden rechts, die Werkstatt links des kleinen Treppenhauses mit prächtiger Stuckdekoration. Also rechts.

Ein sehr gepflegter, etwas steifer Herr um die 40 empfing sie. »Mein Name ist ...«, was sie sofort vergaß, und: »Womit kann ich Ihnen helfen?«

Niemand hat ein derart glattes Gesicht, dachte sie. Jedenfalls niemand im mittleren Alter, woran für sie kein Zweifel bestand. Benutzte er vielleicht Make-up? Seine schwarze Designerbrille erweckte den notwendigen geschäftsmäßigen Eindruck, die Frisur war gescheitelt, aber nicht modisch, keine rasierten Flächen irgendwo am Kopf. Seriös, das war das Wort, das über ihm schwebte wie in einer Sprechblase, und das ihr sofort als vornehmliche Beschreibung für ihn einfiel. Hoffentlich war er zugänglich.

Sie hatte lange überlegt, wie sie vorgehen wollte, und hatte sich dann für eine fette Lüge entschieden. Denn wer für jemand anders fragt, bekommt vielleicht keine Antwort.

»Ich habe«, sie fummelte das Vorderseitenfoto der Pfauenbrosche aus ihrer Brieftasche, »diese Brosche von einer verstorbenen Tante geerbt und sah den Namen des Goldschmieds auf der Rückseite.« Sie lächelte ihn in einer Weise an, von der sie hoffte, sie wirke einnehmend. »Mélique ist ja ein sehr berühmter Name«, Honig ums Maul wirkte hoffentlich, »und als ich herausfand, dass es das Geschäft und, wie ich sehe, auch die Werkstatt noch gibt ... Da bin ich nun und überlege, ob Sie mir helfen können.«

Der Verkäufer, nein, er würde sicher lieber Assistent oder irgendwie vornehmer betitelt werden, griff die Fotografie an einer Ecke und betrachtete sie eingehend. »Haben Sie auch ein Foto von der Rückseite?«

»Ja, natürlich, Entschuldigung.«

Wieder die genaue Betrachtung. »Ja, es scheint das Oeuvre des Ururgroßvaters des Firmeninhabers zu sein, Jean-Marie. Er war ein begnadeter Künstler.«

In Künstlerkreisen, es war genau das Gleiche unter ihren Musikerkollegen, war jeder begnadet bzw. ein Wunderbarer Kollege mit großem W. Gelästert wurde nur in sehr kleinem Kreis, und auch nur, wenn man genau wusste, dass der oder die anderen genauso dachten.

»Ja. Nun ist es so«, jetzt kam der schwierige Teil, »es gibt eine Familie, die auch Anspruch auf die Brosche erhebt, und ich dachte, womöglich könnten Sie mir sagen, an wen die Broschen damals verkauft wurden. Es gab ja zwei identische, soweit ich weiß.«

Der Assistent, nein, jetzt fiel es ihr wieder ein, die nächste Stufe wäre der Substitut, der Herr jedenfalls nickte langsam.

»Das wäre ohne Zweifel möglich, ich müsste aber mit dem Inhaber sprechen.« Er holte sein Handy aus der Tasche seiner Anzugjacke. »Herr Mélique bitte .... Ah ja, würden Sie ihm bitte ausrichten, dass eine Kundin mit ihm sprechen möchte.« Er nickte leicht, was Friederike auch als Diener deuten konnte. »Es wird nicht lange dauern, nehmen Sie doch dort bitte Platz.«

Vielleicht ist er auf dem Klo, dachte sie und fand sich dann gleich darauf unhöflich und respektlos. Sie hielt viel von guten Manieren, sie machten das Zusammenleben leichter, aber dies hier war eher ein Tanz, ein Theaterstück mit vorgeschriebenen Bewegungen. Zu viel, zu übertrieben. Ob er seine Kollegen in der Werkstatt tatsächlich siezte? Nein, er hatte vielleicht in der Wohnung angerufen und war an die Ehefrau geraten oder die Haushälterin. Oder die Geliebte.

Da war er schon. Pausbäckig, freundlich, fast herzlich, dünne dunkle Haare, ganz offensichtlich gefärbt, etwas pummelig, mit schönen blauen Augen und diesen beiden dünnen Bartstrichen unter der beträchtlichen Nase, die in breitem Winkel aufeinander zuliefen. Menjoubärtchen hieß das früher. Schmale Lippen und schöne weiße Zähne. Er war kaum größer als sie.

»Herr Mélique, wie nett, Sie zu treffen. Ich bin eine große Verehrerin Ihrer Kunst.« Wie gesagt, Honig ums Maul half immer. Kurz fielen ihr die Handküsse vom Oberharzer Bürgermeister ein. Kahlhut schmierte auch Honig nach Kräften, wenn er was von ihr wollte.

»Die Dame hat ein Foto der Pfauenbrosche mit. Sie hat es ...«

Friederike fiel ihm ins Wort. Sie wollte von vornherein die Strippen ziehen. »Ich habe die Brosche geerbt, dieses wunderbare Schmuckstück, hier, sehen Sie.« Damit schob sie die beiden Fotos in Richtung Alfons Mélique. Hoffentlich fragte er sich nicht, warum sie nicht die Brosche selbst mitgebracht hatte.

Er zog eine Juwelierlupe aus der Tasche und klemmte sie vor das rechte Auge. »Ja«, murmelte er. »Ja, ganz recht. Was für eine schöne klare Aufnahme, sehr scharf ... hm ... Ja, ganz ohne Zweifel« ‒ Lupe aus dem Auge, Fotografie auf die Ladentheke ‒ »ein exquisites Werk von Jean-Marie. Wie kann ich Ihnen nun helfen, gnädige Frau?«

Der Verkäufer ‒ oder Substitut? ‒ schob sich wieder ins Gespräch. »Die Dame sagte, die Eigentumsverhältnisse seien nicht ganz geklärt, und sie hätte gern Informationen über den originalen Verkauf.«

So schön hätte sie es gar nicht sagen können, dann doch Dank an den Herrn ohne Namen.

»Aber das ist überhaupt kein Problem, verehrte Dame. Gleich, Herr ...«, wieder verstand Friederike den Namen nicht, »holen Sie doch die Bücher 1905 und 6, damit fangen wir an. Er hat sie gewiss nicht lange nach der Schöpfung verkauft.«

Die Schöpfung. Na gut, warum nicht. Und was war eigentlich mit dem Datenschutz? Nicht mehr anzuwenden wahrscheinlich nach so vielen Jahren. Wäre auch irgendwie lächerlich.

Sie mussten nicht lange suchen. Beide Pfauen waren im Abstand von zwei Monaten verkauft worden. »Der eine ging an ... Lord Peter Beardsley, Sussex, England, das war am 10.5.1905. Der andere ... Moment ...« Er blätterte eine Weile und nahm dann das zweite Buch zur Hand. »Ja, hier. Der andere Pfau wurde an einen Herrn Friedrich Hirschler aus einem Ort namens Wildemann verkauft, und zwar am 7.7.1905.« Er verzog das Gesicht. »Was es für Namen gibt.« Offenbar genierte er sich gleich darauf für seine Schwäche, einem Impuls nachgegeben zu gaben, richtete sich auf und lächelte sie mit seinen großen blauen Augen gewinnend an. »Habe ich Ihnen denn helfen können?«

»Oh, ja, natürlich, wirklich außerordentlich zuvorkommend.« Meine Güte, jetzt fing sie auch noch an mit so komischen Wörtern. »Vielen herzlichen Dank, das löst eine Menge meiner Probleme.« Obwohl sie eine Ablehnung vermutete, fügte sie hinzu: »Bin ich Ihnen für die Auskunft etwas schuldig?« und war bereit, einen Zehner springen zu lassen.

Beide schüttelten den Kopf und wiesen alles von sich. »Dann darf ich dies für Ihre Kaffeekasse hinterlassen, denn ich bin Ihnen wirklich außerordentlich dankbar«, was nicht abgelehnt wurde.

Der Zehneuroschein lag noch auf der Ladentheke, als die zweiflügelige Haustür hinter ihr zufiel, verschwand dann aber schnell in der obersten Schublade.

Sussex und Wildemann, da hatte sie sich ja was vorgenommen.

Verhandlungen

Friederike saß dicht vor ihrem Monitor und redete mit Christian. Der war nicht ganz überzeugt.

»Wieso willst du denn unbedingt erst nach England fahren? Weißt du denn schon was über diesen Lord Beardsley?«

»Ich habe Lust dazu.«

Friederike klappte den Mund zu. Sie fand es selbst albern, vor allem, weil Wildemann einen Katzensprung entfernt war und es total nahelag, dort mit der Recherche wegen der beiden Pfauenbroschen zu beginnen. Sie überlegte. Was hatte sie über den Lord herausgefunden? »Es gibt tatsächlich noch einen Familienzweig auf einem Gutshaus mit Namen Beardsley End. Vielleicht das ehemalige Verwalterhaus. Oder Torhaus. Der große Kasten Beardsley Castle gehört seit 1950 dem National Trust und wird gegen eine Gebühr von 17 Englischen Pfund dem interessierten Besucher zugänglich gemacht.« Mit einer beabsichtigt leiernden Stimme fuhr sie fort: »Zu beachten auch der große Garten mit einer Abteilung White Garden mit seiner Vielzahl weißblühender Blumen und Büsche, und dem Walled Garden, der einer beträchtlichen Anzahl verschiedener Rosensorten Luft und Sonne bietet. Außerdem ein kleiner Tempel, ein Pavillon, ein Rhododendrongarten und ein bemerkenswerter Brunnen mit Grotte und der Darstellung von Leda mit dem Schwan, die die Züge der Geliebten des alten Lords von 1780 aufweisen soll.« Und in normalem Tonfall: »Ob er sich wohl als Schwan gesehen hat?«

»Du schwatzt, Rübe. Was willst du also wirklich?«

Friederike seufzte tief und lehnte sich zurück. »Du fehlst mir. Ich habe das Gefühl, ich eiere so vor mich hin. Du kannst so schön entscheiden.«

»Fahr nach Wildemann und versuch, einen Hirschler aufzutun. Vielleicht gibt es keinen mehr, dann hast du allen Grund für deinen Englandtrip.«

»Du bist so widerlich vernünftig.«

»Du hast mich gerade gelobt. Das mit dem Entscheidungen treffen meine ich. Aber ich hör’s gern. Sagst du es nochmal?«

»Du bist widerlich.«

»Das andere meine ich.« Beide lachten.

Friederike gab auf. »Ich würde drauf bestehen, wenn es Sinn ergäbe. Tut’s aber nicht, also fahre ich nach Wildemann. Wie gehts dem Heiratsschwindler und der libanesischen Familie?«

»Es gab Klagen, dass sie den ganzen edlen Käse vom Frühstücksbuffet wegfressen und den billigen liegenlassen. Auch sind die Jungs etwas draufgängerisch.«

»Gibt es denn überhaupt junge Mädchen auf deinem Kahn, denen man draufgängerisch kommen könnte?«

»Du fällst auf das Vorurteil rein, dass Kreuzfahrtschiffe Seniorenausflüge sind. Oh nein, meine Liebe, ja, es gibt junge Mädchen.«

»Na ja, dann hast du ja was zu tun.«

»Sei nicht albern.«

»Ich weiß doch, Muschel, ist nur Spaß.« Und Friederike wusste wirklich, dass sie keine Sorge haben musste. Christian hatte, bevor sie sich vor etwa sieben Jahren wiedergetroffen hatten, reichlich Gelegenheit gehabt, das Leben und die Frauen zu erkunden. Sein Bedarf, das hatte er gleich anfangs festgestellt, war gedeckt, genauso wie der von Friederike, was neue Männerbekanntschaften anging.

»Also Wildemann. Rufst du morgen wieder an? Von wo dann? Alaska?«

»Starke Mängel in Geografie. Nesna, kurz vorm Polarkreis.«

»Dann werdet ihr schon Mitternachtssonne erleben?«

»Es wird schon jetzt nachts kaum noch richtig dunkel. Aber die Kabinen haben alle lichtundurchlässige Gardinen.«

»Ich liebe dich.«

»Und ich dich. Bis bald.«

Friederike fand seinen Tonfall etwas merkwürdig, etwas abwesend. Sie wartete darauf, dass er auflegte, aber ganz schwach war da das Klopfen seines Mittelfingers auf der Tischfläche zu hören. Immer schon war das ein Zeichen für Konzentration gewesen, ein Zeichen dafür, dass gleich noch was kommen würde.

Und tatsächlich. »Hör mal, Rübe ...«

»Ja, der Herr?«

»Du weißt schon, dass du nicht einfach irgendwo reinplatzen kannst, und erhellende Auskünfte fliegen dir um die Ohren? Du weißt schon, dass es gefährlich werden kann?«

Friederike hob das Kinn. »Hm, also, warte mal ... Doch, ich dachte, ich könnte das. Irgendwo reinplatzen, meine ich.«

»Du bist sinnlos.«

»Ich weiß. Jetzt hör du mal, Muschel, ich mache sowas Blödes nicht. Wenn jemand was von Unrecht schreibt, sitzt eine Straftat irgendwo dahinter. Und wenn jemand was verbrochen hat, will er nicht, dass ich es aufdecke. Vorausgesetzt er lebt noch.«

»Er oder seine/ihre Nachkommen.«

»Klar. Nein, ich werde mich in ausgearbeiteter Schlauheit anpirschen, um den Herd des Verbrechens herumschlängeln, die Nüstern aufgebläht, auf jeden Lufthauch horchend, der ein Ungemach anzeigen könnte, einen Hauch von ...«

»Hör auf, ich hab’s begriffen, Frau.«

»Gut.«

»Und nimm Herrn Karl mit.«

»Ja, Sidhi, Christian-San.«

»Du bist albern.«

Eine Weile ging es so weiter, bis beide auflegten, erschöpft vom Wortgefecht und etwas unglücklich darüber, dass der andere so weit weg war.

* * *

Spät am Abend saß Friederike vor ihrem kleinen Schreibtisch und recherchierte den Namen Hirschler. Ja, in Wildemann vorhanden. Offenbar gehörte der Lebensmittelladen einem Jakob Hirschler. Gleich morgen früh würde sie einen schönen langen Spaziergang mit ihrem Hund machen, dabei ihren Kopf lüften, um Gedanken Zutritt zu ermöglichen, deren Ergebnis sie sicher weiterbringen würde.

Herr Karl lag in seinem Korb halb unter seiner Plüschdecke und bellte leise. Seine Hinterbeine machten Bewegungen, als ob er liefe. Hoffentlich erwischte er das Kaninchen nicht.

Armenats Ende

Dieter Armenat, selbsternannter Geschichts- und Heimatforscher, besaß eigentlich einen simplen Charakter. Außer sich selbst, in Maßen der Familie und seinem Fortkommen gab es nichts, das ihn sonderlich interessierte. Sein Lebenslauf war so verwickelt, dass er das meiste vergessen hatte oder vergessen wollte. Eine Konstante waren die verschiedensten Stiftungen und Verbände gewesen, die ihm Honorare für Recherchen gezahlt hatten: in der Regel Erkundungen über die Geschichte eines Bauwerks oder einer Ortschaft. Konstant war auch gewesen, dass, wenn er nichts Spektakuläres oder Erwünschtes fand, er seine Fantasie so lange anstrengte, bis er etwas vortragen konnte, das den Auftrag mit einem Ergebnis versah. Kurz gesagt wäre der Ausdruck Betrüger für ihn sicher zu stark, aber wenigstens zeitweise könnte man ihn durchaus einen Erfinder nennen.