9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: cbj

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

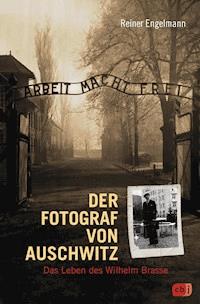

Das erschütternde Dokument eines Zeitzeugen

Als Wilhelm Brasse (1917-2012) mit 22 Jahren in das Stammlager Auschwitz eingeliefert wird, ahnt er nicht, dass er als gelernter Fotograf zum Dokumentarist des Grauens wird. Seine Aufgabe ist es, die KZ-Insassen zu fotografieren. Menschen, die kurze Zeit später in den Gaskammern umgebracht werden. Menschen, die von Josef Mengele zu »medizinischen Forschungsarbeiten« missbraucht werden und denen die Todesangst ins Gesicht geschrieben steht. Hätte er die Arbeit verweigert, wäre das sein eigenes Todesurteil gewesen. Als Brasse 1945 alle Fotos verbrennen soll, widersetzt er sich, um Zeugnis zu geben von dem unfassbaren Grauen. Reiner Engelmann hat Wilhelm Brasse noch kennengelernt und schreibt sein Leben für Jugendliche auf. Ein erschütterndes Dokument – wider das Vergessen.

Mit Originalfotos aus dem Museum Auschwitz.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 162

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Reiner Engelmann

DER FOTOGRAF VON AUSCHWITZ

Das Leben des Wilhelm Brasse

Mit einem Vorwort von Max Mannheimer

Inhalt

Vorwort

Prolog

Kapitel 1 31. August 1940

Kapitel 2 Die verweigerte Unterschrift und eine gescheiterte Flucht

Kapitel 3 Die Begrüßung in Auschwitz

Kapitel 4 Die ersten Arbeitskommandos

Kapitel 5 Der Bibelforscher

Kapitel 6 Weihnachten in Auschwitz

Kapitel 7 Eine neue Aufgabe für Wilhelm Brasse

Kapitel 8 Der Fotograf Wilhelm Brasse

Kapitel 9 Fotografenalltag im Lager

Kapitel 10 »Brasse, ich sehe schwarz für dich«

Kapitel 11 Bekannte

Kapitel 12 Erste Vergasungen

Kapitel 13 Das deutsche Mädchen

Kapitel 14 Die Tätowierung

Kapitel 15 Nachtschicht

Kapitel 16 Block 20

Kapitel 17 Die Hochzeit

Kapitel 18 Freunde

Kapitel 19 Czeslawa Kwoka

Kapitel 20 SS-Porträts

Kapitel 21 Stiefmütterchen

Kapitel 22 Dr. Josef Mengele

Kapitel 23 Oberarzt Dr. Eduard Wirths

Kapitel 24 Dr. Carl Clauberg

Kapitel 25 Professor Dr. Johann Paul Kremer

Kapitel 26 »Blüten«

Kapitel 27 Bródkas Liebe

Kapitel 28 Widerstandskämpfer Pilecki

Kapitel 29 Vorboten?

Kapitel 30 15. Januar 1945

Kapitel 31 Todesmarsch

Kapitel 32 Mauthausen

Kapitel 33 Zurück nach Polen

Nachwort

Glossar

Danksagung

Bildnachweis

Begriffe, die mit * gekennzeichnet sind, werden im Glossar erklärt.

Weitere Informationen zu SS-Männern, die mit ** gekennzeichnet sind, finden sich bei den Kurzbiografien im Anhang.

Vorwort

Es ist nicht einfach, über Auschwitz zu reden.

Auschwitz – dieser Ort symbolisiert und materialisiert all das, was an Verbrechen gegen die Menschlichkeit während der Zeit der Nazidiktatur millionenfach verübt wurde.

Auf den Holocaust folgte zunächst Schweigen. Die Überlebenden, die Zurückgekehrten, waren fassungslos.

Was hatten sie durchgemacht?

Was hatte man ihnen angetan?

Wer waren die Täter?

Waren es Menschen, waren es zivilisierte Menschen?

Hatten sie ein Gewissen?

Waren sie Mitglieder jenes Kulturkreises der Dichter und Denker, dem auch Goethe und Schiller entstammten?

Hätten sie sich den Befehlen widersetzen können?

Wer hatte die Befehle erteilt?

Wo lebten die Täter danach, als es vorbei war?

War es vorbei? War es wirklich vorbei?

Lebten sie mitten in der Gesellschaft? Mitten unter uns?

Würde man ihnen begegnen? Sie wiedererkennen?

Oder standen sie alle nachweislich vor Gericht? Wurden sie verurteilt?

Welche Strafen hatte man ihnen zugedacht für das Unaussprechliche und doch Geschehene?

Fragen, die immer wieder neu gestellt werden müssen. Fragen, die zunächst ohne Antwort blieben.

Nicht, weil die Holocaust-Überlebenden nichts zu sagen gehabt hätten, sondern weil sie für das, was sie erlebt und vor allem überlebt hatten, keine Worte fanden. Welche Worte hätten sie finden müssen für die Demütigungen, ihre Qualen, ihre Angst und die ständige Konfrontation mit dem Tod? Welche Worte für das Glück oder den Zufall, nicht selbst durch einen Spatenhieb bei der Zwangsarbeit, durch die willkürlich abgefeuerte Kugel eines SS-Mannes, bei »medizinischen Experimenten« oder in der Gaskammer umgebracht worden zu sein? Oder am Galgen, wie Freunde, denen man beim Sterben hatte zusehen müssen. Jegliche Grundwerte waren außer Kraft gesetzt und durch eine Perfektionierung industrieller Massenvernichtung ersetzt worden.

Zudem fand das Schicksal der Überlebenden im Nachkriegsdeutschland wenig Beachtung. Wer hätte ihnen geglaubt in jenen ersten Jahren oder Jahrzehnten? Wie viel Kraft hätte es sie gekostet, über ihre menschenunwürdigen Erlebnisse vor einer Öffentlichkeit zu sprechen, die das entweder nicht ertragen oder das Unvorstellbare gar relativiert hätte.

Heute gibt es nicht mehr viele Menschen, die über diese Zeit reden können. Wilhelm Brasse war einer von ihnen, der bis wenige Monate vor seinem Tod am 23. Oktober 2012 besonders jungen Menschen als Zeitzeuge, als Gesprächspartner, als unermüdlicher Mahner zur Verfügung stand.

Umso wichtiger ist dieses Buch, das nicht nur an sein Leben erinnert, sondern auch an die Grauen und die Unmenschlichkeit der NS-Herrschaft.

Ich wünsche diesem Buch über das Leben von Wilhelm Brasse im Konzentrationslager Auschwitz sehr viele Leser, lange und ausführliche Diskussionen und das, was Brasse mit seinem Engagement hinterlassen hat: Nie wieder Diktatur! Nie wieder Konzentrationslager!

Max Mannheimer, Oktober 2014

Prolog

In den späten neunziger Jahren beschäftigt sich eine Filmemacherin aus Hamburg mit den grausamen, menschenverachtenden Experimenten von Dr. Josef Mengele in Auschwitz. Als sie erfährt, dass es in Israel eine Überlebende von Mengeles Experimenten an Kleinwüchsigen gibt, fährt sie dorthin und trifft Perla Ovitz.

Nachdem sie Perlas Geschichte gehört hatte, fragte die Filmemacherin, wer die Fotos in Auschwitz gemacht habe. Und Perla antwortete: »Das war ein polnischer Fotograf, der für die SS arbeiten musste.«

Von Israel aus fährt die Filmemacherin direkt nach Auschwitz, erkundigt sich im Museum nach dem Fotografen und erfährt, dass er noch bei bester Gesundheit ist und in Żywiec lebt. Sie bekommt Name und Adresse des Mannes und reist mit dem nächsten Zug dorthin.

Die Filmemacherin und der Fotograf führen lange Gespräche miteinander, und am Ende entsteht ein Film, der im polnischen Fernsehen gezeigt wird. Ein Film über den Fotografen von Auschwitz. Ein Film über Wilhelm Brasse. Nach fast sechzig Jahren spricht Wilhelm Brasse hier über seine Erlebnisse in Auschwitz.

Das vorliegende Buch, in dem das Leben von Wilhelm Brasse nacherzählt wird, basiert auf Interviews, die ich einige Monate vor seinem Tod mit ihm geführt habe. Aber auch auf Recherchen im Stammlager Auschwitz, in den Gebäuden, in denen er leben musste, im Fotoatelier, in dem er gearbeitet hat.

Reiner Engelmann, Oktober 2014

Wilhelm Brasse, vor ihm einige Fotos, die er als Fotograf im Erkennungsdienst des Stammlagers Auschwitz machen musste.

© Gettyimages (AFP)

Kapitel 131. August 1940

Irgendwann am späten Nachmittag hielt der Zug an. Wie lange war er unterwegs? Drei Stunden? Oder vier? Für Wilhelm Brasse war die Zeit nicht messbar. Die Dauer der Fahrt – für ihn unerträglich lang. Weder er noch einer der anderen wäre freiwillig in diesen Zug gestiegen. Es waren Viehwaggons, in die sie eingepfercht waren. Viehwaggons, wie man sie üblicherweise für solche Transporte wie an diesem Nachmittag benutzte.

Mehr als achtzig Männer drängten sich dicht an dicht in jedem der Waggons. Mehr als achtzig Männer ganz unterschiedlichen Alters.

Es war ein heißer Spätsommertag. Die Luft in den überfüllten und von außen verriegelten Waggons war stickig, Schweißgeruch breitete sich aus und schon bald der Gestank von Urin und Kot, weil es für die Insassen keinen Ort gab, an dem sie sich hätten entleeren können. Es gab überhaupt keine Möglichkeit, sich auch nur von seinem Platz zu entfernen. Eingekeilt standen sie da, einige sackten vor Erschöpfung in die Knie, mussten sich aber schnell wieder aufrappeln oder wurden von den Umstehenden gehalten, um nicht erdrückt und totgetreten zu werden. Keiner war imstande, sich zu bewegen oder seine einmal eingenommene Stellung zu verändern.

Mehr noch als der Hunger, dem sie ausgesetzt waren, aber mit dem sie schon umzugehen wussten nach all den Monaten kärglicher Verpflegung im Gefängnis, war es der Durst, der ihnen zusetzte, der sie quälte, der sie auszehrte und viele im Laufe der Fahrt ohnmächtig werden ließ. Einmal hatten sie gehofft, Wasser zu bekommen. Der Zug wurde langsamer. Wie lange waren sie da unterwegs? In dieser Enge und bei dieser Hitze lange genug, um nur noch den Gedanken an Wasser im Kopf zu haben.

Diejenigen, die an den Außenwänden standen, versuchten durch die schmalen Schlitze zu erkennen, wo sie sich befanden. Einige glaubten, es könne sich um den Bahnhof von Krakau handeln. Sicher war sich niemand. Es waren Vermutungen, zusammengesetzt aus dem Wenigen, was durch die Schlitze zu sehen war.

Aber der Zug hielt an. Sie schöpften Hoffnung, nahmen noch einmal all ihre Kraft zusammen, klopften an die Wände, und riefen, so laut es ihre trockenen Kehlen zuließen, nach Wasser. Sie mussten doch zu hören sein. Ihre Not musste doch irgendjemand da draußen wahrnehmen!

Es war jedoch nur ein kurzer Aufenthalt, und ihr Rufen, ihr Flehen nach Wasser wurden übertönt von Hundegebell und dem Gebrüll von Aufsehern, die weitere Häftlinge vor sich her und in Richtung Zug trieben, um sie auch noch in einen der Waggons zu verfrachten.

Zu der Hitze und dem immer unerträglicher werdenden Durst gesellte sich nun die Angst. Wohin würde man sie bringen? Was würde mit ihnen geschehen? Würde man sie verlegen, irgendwohin in ein größeres Gefängnis? Sie waren ja schließlich alle Häftlinge, die die letzten Wochen und Monate im Gefängnis von Tarnów oder in dem von Sanok verbracht hatten. Sie waren mehr als vierhundert Männer: politische Gefangene, Juden, Geistliche. Ältere und junge Männer, Familienväter, Söhne. Männer, die leben wollten und sich eine Zukunft wünschten! Jetzt, in dieser Enge des Zuges, in der sie kaum atmen konnten, bestand ihr Leben nur noch aus Gegenwart.

Einer von ihnen war Wilhelm Brasse. Gerade mal zweiundzwanzig Jahre alt. Fotograf hatte er gelernt und diesen Beruf in Katowice im Fotostudio seines Onkels gerne ausgeübt. Er hatte Geld verdient, traf sich in der Freizeit mit Freunden, lud junge Frauen zum Tanzen oder ins Kino ein. Er genoss das Leben, sah aber auch schon erste dunkle Wolken am Horizont aufziehen. Und das nicht erst seit dem Sommer 1939.

Was würde jetzt mit ihm geschehen?

Würde man ihn vor ein Gericht stellen? Das konnte er mit großer Sicherheit ausschließen. Zu oft hatte er in den vergangenen Monaten mitbekommen, dass Häftlinge wahllos aus den Zellen geholt und erschossen wurden. Wilhelm Brasse erinnerte sich an ihre Gesichter, an die Angst, die darin abzulesen war. Aber jetzt wollte er nicht daran denken, nicht in dieser Situation, nicht in dieser Ungewissheit.

Würde man sie in ein Lager bringen? Lager, von denen die Häftlinge gehört hatten, über die aber niemand etwas Genaues wusste. Oder das Gehörte niemand glauben wollte, weil es so unvorstellbar war, dass es einfach nicht wahr sein konnte.

Wilhelm Brasse hatte das Gefühl, dass der Zug in Richtung Westen fuhr. Irgendwann sah er an einem Bahnhof das Schild »Auschwitz«.

Der Zug fuhr auf ein Nebengleis. Die Türen der Waggons wurden aufgerissen. Rechts sah Brasse zwei große Gebäude, eines davon mit Stacheldraht umgeben. An den Ecken waren Wachtürme. Und auf jedem der Wachtürme standen zwei SS-Männer mit Maschinengewehren. Dahinter das Gebäude des polnischen Tabakmonopols von OŚwięcim. Diese ersten Bilder prägten sich Wilhelm Brasse ein.

Hier endete die Fahrt. Einige Hundert Meter weiter befand sich das Konzentrationslager. Das Stammlager Auschwitz.

An ihrer Sprache erkannte Brasse, dass die Aufseher Deutsche waren. Deutsche Kapos*. Hier sah er sie zum ersten Mal. Menschen in Häftlingsanzügen. Aber sie verhielten sich nicht wie die Häftlinge, mit denen er in den letzten Monaten seine Zelle teilte. In ihrem Verhalten sah er keinerlei menschliche Züge mehr. Das merkte er schon in den ersten Minuten, als man sie aus den Waggons trieb.

»Los, beeilt euch, ihr dreckigen Schweine« oder »Macht schneller, ihr polnischen Schweine! Los! Los! Los!« Mit solchen und ähnlichen Befehlen wurden die Gefangenen von den Kapos aus den Waggons getrieben. Und dazu wurden sie mit Holzknüppeln geschlagen. Ohne Rücksicht krachten sie auf die Köpfe und Rücken und in die Beine der Häftlinge.

»Warum?«

Mit diesem Wort begannen, seit seiner Ankunft in Auschwitz, fast alle Fragen von Wilhelm Brasse.

»Warum werden Menschen hier so gedemütigt?«

»Warum werden sie geschlagen?«

»Warum greift niemand ein?«

»Warum macht man uns hier zu Opfern?«

»Warum haben die Täter offenbar vergessen, dass sie Menschen sind? Aber sind sie es noch? So, wie sie sich verhalten?«

Wilhelm Brasse konnte nicht begreifen, was mit ihm und vor seinen Augen mit den anderen Häftlingen geschah. War dies das Unglaubliche, worüber in Andeutungen geredet wurde, was aber niemand wahrhaben wollte? Hier war es offenbar zur Realität geworden und er, Wilhelm Brasse, war mittendrin.

Wie Vieh wurden sie durch die Straßen in das nahe gelegene Lager getrieben, das Gebrüll und die Schläge begleiteten sie Schritt für Schritt. Über dem Lagertor, durch das sie durch mussten, sah Wilhelm Brasse zum ersten Mal den Schriftzug »Arbeit macht frei«.

Der Weg führte sie über die noch unbefestigte Lagerstraße zum Block 26. Hier befanden sich die Duschräume. Alle neu angekommenen Häftlinge mussten ihre Zivilkleidung, ihre Wäsche, ihre mitgeführten Wertgegenstände, ihre Ausweise und alle Dinge, die sie bei sich trugen, abgeben. Sie durften nur ein Taschentuch und einen Hosengürtel behalten. Die abgelieferten Sachen wurden in die Effektenkammer* geschafft, ohne dass die Häftlinge einen Beleg dafür bekamen. »Kanada« wurde dieser Block genannt, wie Wilhelm Brasse im Laufe seiner Haftzeit erfuhr.

Eingangstor zum Stammlager Auschwitz, durch das morgens die Häftlinge zu ihren jeweiligen Arbeitseinsätzen geführt wurden. Rechts vor dem Ausgang musste das Lagerorchester Marschmusik spielen und die Gefangenen sollten im Gleichschritt marschieren.

© Alamy (World History Archive)

Er hatte, wie auch die anderen Häftlinge, die mit diesem Transport am 31. August 1940 kamen, nur die Sachen dabei, die er am Leib trug. Mehr nicht.

Nach dem Duschen bekam er seine Lagerkleidung. Einen Häftlingsanzug, Unterwäsche, eine Mütze, ein paar Holzpantinen, in denen zu laufen er sich erst gewöhnen musste. Und wie alle anderen bekam er eine Nummer, seine Lagernummer.

»Ich bin kein Brasse mehr«, war der erste Gedanke, der ihm durch den Kopf ging, nachdem er seine Nummer bekam, »ich bin nur noch Häftling Nummer 3444.« Damit sollte er recht behalten.

Kapitel 2Die verweigerte Unterschrift und eine gescheiterte Flucht

Sein Name, Wilhelm Brasse, klang keineswegs polnisch, obwohl er polnischer Staatsbürger war. Er ist zurückzuführen auf seinen Großvater, Karol Brasse, im Elsass geboren, der später die österreichische Staatsbürgerschaft angenommen hatte. Karol Brasse, gelernter Landschaftsgärtner, verschlug es im Laufe seiner Berufsjahre nach Żywiec, einer Stadt im Südwesten von Polen, um dort für die Habsburger zu arbeiten.

Beeindruckend an dieser Stadt, die unter dem Einfluss der Habsburger noch Saybusch hieß, war das Schloss mit seinen großen, im Stil englischer Landschaftsgärten gestalten Parkanlagen. In diesen Parkanlagen arbeitete Karol Brasse, indem er sie nicht nur pflegte, sondern sie immer wieder erneuerte, erweiterte und durch die Anlage von Blumenbeeten ergänzte.

Karol Brasse hatte sich mit seiner Familie in Żywiec niedergelassen und so wurde auch der Vater von Wilhelm, Bruno Brasse, in dieser Stadt geboren. Auf einem Foto als junger Erwachsener präsentiert er sich in österreichischer Uniform.

1916 heiratete Bruno Brasse, gelernter Präzisionsmechaniker, die Polin und gelernte Schneiderin Helena.

Am 3. Dezember 1917 kam Wilhelm Brasse in Żywiec zur Welt.

Im Elternhaus wurde ausschließlich polnisch gesprochen, die Sprache seiner Mutter. Vom Vater und vom Großvater Karol lernte er aber auch die deutsche Sprache.

Die Mutter war für den Haushalt und die Familie, in die in den folgenden Jahren drei weitere Brüder von Wilhelm hineingeboren wurden, zuständig. Sie hielt sie zusammen, lebte den Kindern ihre inneren Werte wie Fleiß und Frömmigkeit nicht nur vor, sondern hielt sie auch, wenn nötig, dazu an. Mutter Helena traf auch alle wichtigen Entscheidungen, die die Lebenswege ihrer Söhne betrafen. So entschied sie, dass Wilhelm nach der Volksschule das Gymnasium in Żywiec besuchen sollte.

Der Vater, ein ausgesprochener Fachmann in seinem Beruf als Präzisionsmechaniker, sorgte dafür, dass es der Familie gut ging. Wenn er zu Hause war, abends, an den kurzen Wochenenden, musizierte er gerne. Geige und Flöte waren die Instrumente, die er beherrschte. Diese Musik sollte Wilhelm Brasse noch bis ins hohe Alter in den Ohren haben.

Während der Weltwirtschaftskrise verlor der Vater seine Arbeit, finanzielle Probleme machten es notwendig, dass der älteste Sohn, Wilhelm, eine Lehre beginnen musste. Er lernte in seiner Heimatstadt den Beruf des Fotografen.

1935 beendete er die Lehre mit einer Gesellenprüfung. Anschließend ging er, so wurde es von der Mutter gewünscht und eingefädelt, zu seinem Onkel nach Kattowitz, der in dieser Stadt in der 3-Maja-Straße 36 ein Fotoatelier betrieb. Dort arbeitete er, dort spezialisierte er sich auf Porträtfotografien. Er lernte die Abläufe in der Dunkelkammer und im Labor, er lernte das Retuschieren, machte Abzüge und Vergrößerungen.

Er mochte nicht nur seine Arbeit, er mochte das Leben in Kattowitz, seine Jugendzeit, in der er sich, weil er ganz gut Geld verdiente, einiges leisten konnte. Hier lernte er seine erste große Liebe kennen: Margot. An sie dachte er gerne zurück. ›Hübsche Margot‹ waren die Worte, die ihm durch den Kopf gingen, wenn er an sie dachte.

Wilhelm Brasse machte in seinen Kattowitzer Jahren auch neue Bekanntschaften. Die Stadt, die zu jener Zeit zur Hälfte mit Deutschen bevölkert war, bot ihm, da er die deutsche Sprache beherrschte, auch die Möglichkeit, Kontakt zu der weiblichen deutschsprachigen Bevölkerung seines Alters aufzunehmen. Er lud Mädchen, junge Frauen in das eine oder andere Kaffeehaus ein, führte sie zum Tanzen aus oder ging mit ihnen ins Kino oder ins Theater.

Einige der deutschen Mädchen, zu denen er näheren Kontakt hatte, zeigten ihm, als Zeichen des Vertrauens, Medaillons, die sie an Kettchen um den Hals trugen. Er kannte solche Medaillons, die, wenn man sie aufklappte, ein Heiligenbild zum Vorschein brachten. Die deutschen Mädchen aber hatten dort anstelle des Heiligenbildes ein Miniaturporträt von Adolf Hitler. Kleine Hinweise auf die Gesinnung der Trägerinnen, die ihn, Wilhelm Brasse, aufmerksamer werden ließen für die Anfänge und die doch rasche Ausbreitung des Nationalsozialismus sowohl in Kattowitz als auch in ganz Schlesien.

Kurz bevor der Zweite Weltkrieg am 1. September 1939 ausbrach, ging Wilhelm Brasse in seine Heimatstadt Żywiec zurück. Er rechnete mit seiner Einberufung in die Armee, denn er war für tauglich befunden worden und für die Luftwaffe vorgesehen. Binnen kurzer Zeit nach Ausbruch des Krieges wurden seine Heimatstadt und die ganze schlesische Region von den Deutschen besetzt und am 8. Oktober 1939 per Führerdekret in das Deutsche Reich eingegliedert.

Es wurde eine Volksbefragung durchgeführt, in der festgestellt werden sollte, wie hoch der Anteil der deutschen Bevölkerungsgruppe und der der polnischen war. Für die Bevölkerung gab es zwar ein Wahlrecht, wer sich aber nicht für die Annahme der deutschen Staatsangehörigkeit entschied, musste mit erheblichen Nachteilen rechnen. Das fing an bei einer geringeren Zuweisung von Lebensmitteln, die Freizügigkeit wurde eingeschränkt und man stand unter ständiger Beobachtung der Deutschen.

Unabhängig von den Empfehlungen der polnischen Exilregierung in Frankreich und einer Anzahl von Bischöfen, die eine Vernichtung der polnischen Bevölkerung befürchteten, entschied sich ein hoher Anteil der polnischen Bevölkerung für die deutsche Staatsangehörigkeit.

Wilhelm Brasse entschied sich anders. Seine Mutter war Polin, sie sprach nur polnisch, er zwar auch deutsch, aber Polnisch war seine Muttersprache, und er dachte polnisch, er fühlte polnisch, er war Pole. Der deutsche Beamte, der ihn befragte und seine Papiere durchsah, wies ihn darauf hin, dass schon sein Großvater Österreicher, damit also Deutscher war, und auch sein Vater sei durch seine Abstammung Deutscher. Und er, zumindest sei er doch ein halber Deutscher, spreche perfekt die Sprache und solle sich doch nun dazu bekennen.

Wilhelm Brasse lehnte das ab. Er blieb bei seiner Entscheidung, er blieb Pole, auch wenn der deutsche Beamte sich zunächst weigerte, ihm das zu bestätigen. Immer wieder redete er auf ihn ein, es gehe ihm wesentlich besser, wenn er seine Staatsbürgerschaft wechseln würde, er sei doch geradezu dafür prädestiniert, weil nur wenige solche hervorragenden Voraussetzungen wie das Beherrschen der deutschen Sprache vorweisen könnten.

Trotz aller Zureden und Überzeugungsversuche: Wilhelm Brasse bleib bei seiner Entscheidung.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)