7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

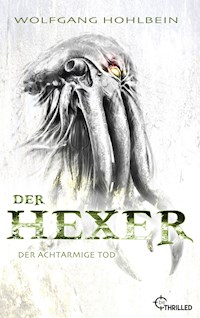

- Herausgeber: beTHRILLED

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Hexer-Saga von Bestseller-Autor Wolfgang Hohlbein

- Sprache: Deutsch

Die Insel Krakatau, auf die es Robert verschlagen hat, ist dem Tod geweiht. Ein Vulkanausbruch droht sie in Kürze zu vernichten. Doch Robert bekommt unerwartete Hilfe: H.P. und Kapitän Nemo sind ihm in die Vergangenheit gefolgt, um ihn zu retten. Robert will jedoch vorher noch seine Freundin Shannon aus der Hand des Gegners Dagon befreien. Er hätte sich den Weg allerdings sparen können, denn in Shannon wohnt inzwischen ein Wesen, wie es grauenhafter nicht sein kann ...

Der legendäre Hexer-Zyklus - komplett und in chronologischer Reihenfolge erzählt, mit vielen Hintergrundinformationen des Autors:

Der Hexer - Die Spur des Hexers

Der Hexer - Der Seelenfresser

Der Hexer - Engel des Bösen

Der Hexer - Der achtarmige Tod

Der Hexer - Buch der tausend Tode

Der Hexer - Das Auge des Satans

Der Hexer - Der Sohn des Hexers

Der Hexer - Das Haus der bösen Träume

eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1216

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Inhalt

Cover

Grußwort des Verlags

Über dieses Buch

Titel

DER ACHTARMIGE TOD

Vorwort

Der achtarmige Tod

Unter dem Vulkan

Krieg der Götter

DIE HAND DES DÄMONS

Vorwort

Die Hand des Dämons

Im Netz der toten Seelen

Der Zug, der in den Albtraum fuhr

EIN GIGANT ERWACHT

Vorwort

Ein Gigant erwacht

Die Gruft der weißen Götter

Todesvisionen

Über den Autor

Weitere Titel des Autors

Impressum

Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.

Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.

Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.

Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!

Dein beTHRILLED-Team

Melde dich hier für unseren Newsletter an:

Über dieses Buch

Die Insel Krakatau, auf die es Robert verschlagen hat, ist dem Tod geweiht. Ein Vulkanausbruch droht sie in Kürze zu vernichten. Doch Robert bekommt unerwartete Hilfe: H.P. und Kapitän Nemo sind ihm in die Vergangenheit gefolgt, um ihn zu retten. Robert will jedoch vorher noch seine Freundin Shannon aus der Hand des Gegners Dagon befreien. Er hätte sich den Weg allerdings sparen können, denn in Shannon wohnt inzwischen ein Wesen, wie es grauenhafter nicht sein kann …

WOLFGANG HOHLBEIN

DER HEXER

DER ACHTARMIGE TOD

DER ACHTARMIGE TOD

Vorwort

Mit diesem Buch endet der erste große Zyklus innerhalb der Hexer-Serie, wahlweise Dagon- oder Krakatau-Zyklus genannt, und das auf äußerst spektakuläre Weise, die auch bei den Lesern bei der Erstveröffentlichung großen Anklang fand. Der Abschlussband – Heft 21 »Krieg der Götter« – belegte seinerzeit bei einer Umfrage nach den beliebtesten Romanen der ersten dreißig Hefte unangefochten den ersten Platz.

Wie bei vielen anderen Ereignissen innerhalb der Serie vermischen sich auch hier Fiktion und Realität. Der Ausbruch des Krakatau am 27. August 1883 ist geschichtlich belegt und gilt noch heute als eine der schrecklichsten Naturkatastrophen aller Zeiten. Mehr als 36.000 Menschen fanden dabei den Tod, hauptsächlich aufgrund der gut dreißig Meter hohen Flutwelle, die die Küsten der umliegenden Inseln verwüstete.

Innerhalb des Hexer-Universums handelt es sich jedoch nicht um eine reine Naturkatastrophe, sondern um den Höhepunkt im Krieg dämonischer Götter. Dagon und die anderen Magier von Maronar versuchen zusammen mit abtrünnigen Tempelherren auf der Vulkaninsel die Thul Saduun zu erwecken, mächtige Dämonen und Erzfeinde der GROSSEN ALTEN, was diese unter allen Umständen verhindern wollen.

Bereits im vorherigen Buch wurde Robert Craven durch ein magisches Tor zurück ins Jahr 1883 geschleudert. Um ihn zu retten, offenbart Howard Lovecraft nun seine magischen Kräfte. Er war einst der Time-Master des Templerordens und besitzt die Fähigkeit, die Zeit zu manipulieren. Mit Hilfe des geheimnisvollen Mädchens Jennifer versetzt er die NAUTILUS um zwei Jahre in die Vergangenheit.

Genau wie Robert gerät auch das Unterseeboot unter dem Kommando des legendären Kapitän Nemo in den Krieg der uralten Dämonenrassen, in dem nichts so ist, wie es auf den ersten Blick scheint, und alle Beteiligten müssen inmitten des ausbrechenden Infernos um ihr Leben kämpfen.

Erleben Sie einen der großen Höhepunkte der Hexer-Saga, die in den folgenden Bänden mit Roberts Jagd nach den SIEBEN SIEGELN DER MACHT ihre Fortsetzung findet.

Frank Rehfeld

Dieser Band enthält die Hefte:

Der Hexer 19: Der achtarmige

Tod Der Hexer 20: Unter dem Vulkan

Der Hexer 21: Krieg der Götter

Der achtarmige Tod

Es war ein Bild wie aus einem üblen Albtraum. Hinter der runden, leicht nach außen gebogenen Scheibe des Taucherhelmes sollte ein Gesicht sein, schmal und von der Krankheit, die den Mann seit Wochen auszehrte, gezeichnet.

Aber dort hinter dem Glas wogte nur eine graue, schreckliche Masse, hin und her zuckend und von einer schwerfälligen brodelnden Bewegung erfüllt. Ein waberndes Etwas blaugrauen Schreckens, das den Menschen, der noch vor Stunden in der monströsen Tauchermontur steckte, verschlungen hatte!

Kapitän Nemos Kehle entrang sich ein entsetzter Schrei, als er sah, auf welch furchtbare Weise sich Howard verändert hatte. Ganz gegen seine sonstigen Gewohnheiten hatte Nemo Howards Kabine betreten, ohne vorher anzuklopfen, und jetzt stand er wie erstarrt da und blickte auf das entsetzliche Bild hinab, das sich ihm bot:

Howard Lovecraft saß, in der sonderbar verkrümmten Haltung, zu der ihn die schwerfällige Tauchermontur zwang, in seinem Stuhl, die linke Hand gegen das Halsteil des Anzuges gepresst und die rechte um die Tischkante gekrallt, als hätte er noch versucht, sich daran festzuhalten. Sein Kopf war ein wenig zur Seite geneigt, aber die gläserne Sichtscheibe, die wie ein übergroßes Auge im Messing des Taucherhelmes glänzte, war der Tür zugewandt, sodass Nemo den grässlichen Anblick in aller Deutlichkeit sehen konnte.

Eine Sekunde, eine einzige Sekunde nur, blieb Nemo reglos stehen und starrte auf die verkrümmte Gestalt in der Tauchermontur, aber es war die längste Sekunde seines Lebens. Er hatte gewusst, dass Howard sterben würde, schon von dem Moment an, in dem er an Bord der NAUTILUS gekommen war, und trotzdem traf ihn der Anblick mit der Wucht eines Faustschlages.

Er hatte es sich nicht so schlimm vorgestellt. Keiner von ihnen hatte eine Vorstellung gehabt, was die mutierten Lyssa-Viren, mit denen Howard und Rowlf infiziert worden waren, letztendlich aus ihren Körpern machen würden.

Aber das? Nemo hatte das Gefühl, die Berührung einer unsichtbaren Hand zu spüren, die eisig sein Rückgrat hinunterfuhr, während er die graue, amorphe Masse anstarrte, die wie fressender Rauch dort wallte, wo Howards Gesicht gewesen war.

Und dann bewegte sich die Gestalt!

Nemos Herz schien für einen Moment auszusetzen, um dann mit dreifacher Schnelligkeit und beinahe schmerzhaft hart weiterzuhämmern, während er aus hervorquellenden Augen auf die Arme des Taucheranzuges starrte, die sich langsam, mit mühevollen, fahrigen Bewegungen hoben und ziellos in die Luft griffen.

Ein schreckliches, heiseres Geräusch drang unter dem geschlossenen Helm hervor. Ganz langsam, als koste ihn die Bewegung unendlich viel Kraft, stand Howard – oder das, was jetzt anstelle Howards in der Tauchermontur steckte! – auf, taumelte einen halben Schritt auf Nemo zu und wandte sich dann, noch immer verkrümmt und so stark nach vorne geneigt, dass er eigentlich hätte fallen müssen, nach rechts, der Rückwand der Kabine zu. Wieder erhaschte Nemo einen raschen Blick auf die handgroße, runde Sichtscheibe des Helmes – und das Gesicht dahinter!

Howards Gesicht, das für den Bruchteil einer Sekunde hinter der grausigen, wabernden Masse auftauchte, bleich, verzerrt vor Schrecken und Schmerz, die Augen glasig, als litte er Höllenqualen.

Starr und unfähig vor Schrecken, auch nur einen klaren Gedanken zu fassen, geschweige denn Howard zu Hilfe zu eilen, sah Nemo zu, wie sich die Gestalt in der Tauchermontur bis zur Wand schleppte, mit unsicheren Bewegungen wie ein Blinder nach dem Atemschlauch suchte, der wie eine bizarre Nabelschnur aus dem Rücken des Anzuges hervorwuchs, und sich daran entlangtastete, bis ihre Finger die beiden Stellräder fanden, unter denen der Schlauch in der Wand verschwand.

Ein scharfes Zischen erklang, und Nemo konnte sehen, wie sich der Anzug wie ein zu groß geratener Luftballon blähte, als frischer Sauerstoff unter großem Druck in ihn hineingepresst wurde. Howard taumelte. Ein grässliches, würgendes Husten mischte sich in das Zischen der Druckluft, dann kippte er zur Seite, fiel schwer gegen die Wand und begann haltlos in sich zusammenzusacken.

Endlich erwachte Nemo aus seiner Erstarrung. Mit einem Schrei war er bei Howard, fing ihn auf und ließ ihn zu Boden gleiten, so behutsam, wie es angesichts der zentnerschweren Tauchermontur möglich war, die Lovecraft trug. Dann richtete er sich hastig wieder auf, regulierte die Sauerstoffzufuhr mit zitternden Fingern neu, ehe der Anzug einfach platzen oder der Überdruck seinen Träger töten würde, und kniete abermals neben Howard nieder.

Seine Finger waren kalt vor Furcht, als er Howard auf den Rücken drehte und sich über ihn beugte, um durch die Sichtscheibe seines Helmes zu blicken.

Die graue Masse war verschwunden, nur hier und da glaubte Nemo noch ein paar wolkige Fetzen zu entdecken, die aber unter dem Zustrom der frischen Atemluft rasch auseinandertrieben. Howards Gesicht war bleich wie Kalk, und seine Augen standen zwar offen, blickten aber noch immer glasig und schienen Nemo gar nicht wahrzunehmen.

Zwischen seinen Lippen qualmte der Stummel einer zu drei Vierteln aufgerauchten Zigarre.

Nemo erstarrte. Für die Dauer von zwei, drei endlosen Herzschlägen weigerte sich sein Verstand einfach zu glauben, was seine Augen sahen, dann öffnete er den Mund, um etwas zu sagen, brachte aber nur ein unartikuliertes Stöhnen zustande. Was er sah, machte ihn so fassungslos, dass er nicht einmal hörte, wie das Schott in seinem Rücken ein zweites Mal aufglitt und sich Schritte näherten.

Erst als die schokoladenbraunen Finger Doktor Obotes in seinem Gesichtsfeld auftauchten und sich an Howards Helm zu schaffen machten, registrierte er überhaupt, dass er nicht mehr allein war. Und er bemerkte fast zu spät, was Obote im Begriff stand, zu tun!

Mit einem Schrei warf er sich nach vorn, bog Obotes Arm zurück und versetzte dem farbigen Bordarzt der NAUTILUS einen Stoß, der ihn zurück und geradewegs in die Arme der Gestalt taumeln ließ, die hinter ihm durch das Schott getreten war, eine halbe Sekunde, ehe Obote den letzten Verschluss entriegeln und somit Howards Taucheranzug öffnen konnte – was einem Todesurteil für jedes lebende Wesen an Bord des Schiffes gleichgekommen wäre.

»Sind Sie verrückt geworden, Obote?« Nemo war mit einem Satz auf den Füßen, wandte sich zornbebend um – und begann zum zweiten Mal innerhalb weniger Augenblicke an seinem Verstand zu zweifeln, als sein Blick auf das Gesicht des Mannes fiel, der Obote aufgefangen hatte.

Es war das Gesicht eines Riesen – grobschlächtig und von jenem gutmütig dümmlichen Zug, den man oft bei besonders großen und über die Maßen starken Männern antrifft, gekrönt von einer stoppeligen roten Haarbürste.

»Rowlf!«, ächzte Nemo. »Was … wieso … ich meine …« Er brach ab, schluckte ein paar Mal krampfhaft und starrte Obote und Rowlf abwechselnd an. »Was hat das zu bedeuten, Doktor?«, fragte er schließlich. »Wollen Sie uns alle umbringen? Wieso trägt er seinen Anzug nicht mehr?«

Obote blickte ihn finster an, schnippte sich demonstrativ ein nicht vorhandenes Stäubchen von der Stelle seines Hemdes, an der ihn Nemos Hand gepackt hatte, und kniete ein zweites Mal neben Howard nieder. »Aus dem gleichen Grund, aus dem auch Monsieur Lovecraft seinen Anzug nicht mehr braucht, mon capitaine«, antwortete er beleidigt. »Weil es nicht mehr nötig ist.«

»Nicht mehr …« Nemo blickte mit immer größer werdender Hilflosigkeit abwechselnd zu Rowlf, Obote und Howard und wieder zurück. »Was … was soll das bedeuten?«, stammelte er.

»Das soll bedeuten, dass sie gesund sind.« Obote hatte die letzte Klammer gelöst, zog ächzend Howards Helm herab und begann mit der flachen Hand in sein Gesicht zu schlagen. Howard stöhnte. Die Zigarre fiel aus seinem Mundwinkel und verschwand Funken sprühend in seinem Anzug. Obote fluchte, angelte mit der Hand danach und bekam sie zu fassen, wenn auch – wie Nemo aus den Grimassen schloss, die er plötzlich schnitt – am brennenden Ende. Mit einem unflätigen Fluch riss er die Hand zurück, schleuderte die Zigarre in die Ecke und steckte die Finger in den Mund.

»Was heißt hier gesund, Doktor?«, fragte Nemo. »Zum Teufel, reden Sie endlich. Vor nicht einmal vierundzwanzig Stunden haben Sie diesen beiden Männern keine halbe Woche mehr gegeben!«

»Daschweischischschelßst.« Obote nahm die Finger aus dem Mund. »Das weiß ich selbst«, sagte er noch einmal. »Und jetzt sind sie eben gesund. Wenigstens Monsieur Rowlf. Und er« – er deutete mit einer Kopfbewegung auf Howard, der krampfhaft um Atem ringend auf dem Rücken lag – »wohl auch. Wenn Sie ihn ins Krankenzimmer bringen lassen, kann ich Ihnen bald Genaueres sagen.«

»Ich … ich werde zwei Matrosen rufen«, sagte Nemo verstört. Aber Rowlf kam ihm zuvor. Mit einer abwehrenden Bewegung kniete er neben Howard nieder, lud ihn sich auf die Arme, als wöge er gar nichts, und wandte sich grinsend um. »Das mach ich schon«, sagte er. »Ins Krankenzimmer?«

Obote nickte, und Rowlf trat ohne ein weiteres Wort durch das offen stehende Schott. Obote wollte ihm folgen, aber Nemo hielt ihn mit einem raschen Griff am Arm zurück.

»Es tut mir leid, Doktor«, sagte er. »Ich habe die Beherrschung verloren. Entschuldigen Sie, dass ich so grob war.«

Obote lächelte. »Schon gut. Ich hätte Sie ja auch warnen können.«

»Gesund?«, murmelte Nemo, als hätte er Obotes Worte gar nicht gehört. »Sie … Sie sind vollkommen sicher, dass Rowlf … geheilt ist?«

Obote nickte. »Wenn nicht alles, was ich in dreißig Jahren als Arzt gelernt habe, falsch ist, ja«, antwortete er. »Und nach meinem ersten Eindruck Ihr Freund Howard auch. Körperlich zumindest«, schränkte er ein.

Nemo blinzelte. »Wie meinen Sie das?«

»Nun …« Obote zuckte mit den Schultern und blickte auf den Zigarrenstummel hinab, der in einer Ecke verqualmte. »Ich frage mich, welcher geistig gesunde Mensch auf den Gedanken käme, in einem hermetisch geschlossenen Taucheranzug eine Zigarre zu rauchen, mon capitaine.«

Siebzehntausendfünfhundert Meilen entfernt und ebenso viele Stunden in der Vergangenheit, am anderen Ende der Welt und im Jahre 1883, befand ich mich in einer wenig beneidenswerten Situation.

Die Sonne war aufgegangen. Es war früher Morgen, der dritte oder vierte, seit ich die tropische Insel in der Sundastraße betreten hatte – so genau wusste ich das nicht mehr, denn während der letzten Tage war zu viel geschehen –, und vom Meer wehte eine kühle, nach Salzwasser riechende Brise herauf, die selbst hier oben, fünfhundert Yards über und anderthalb Meilen von der Küste entfernt, noch deutlich zu spüren war.

Trotzdem schienen die niedrigen, von kleinen rechteckigen Zinnen gekrönten Gebäude der Garnison, vor der ich auf der Lauer lag, bereits wieder hinter einem Vorhang aus wabernder Hitze auf und ab zu schwingen. Die Sonne, gerade erst hinter dem Horizont hervorgekrochen und noch längst nicht so grell, wie sie tagsüber vom wolkenlosen Himmel Krakataus herabbrannte, überschüttete die Insel bereits mit einem Übermaß an Wärme. Selbst die Nebelfetzen, die noch wie ein letzter Gruß der vergangenen Nacht zwischen den Bäumen hingen, schienen warm zu sein. Ich hatte das Gefühl, am ganzen Leib klebrig zu sein und mich ununterbrochen kratzen zu müssen.

Ein Rascheln in den Büschen neben mir riss mich aus meinen düsteren Überlegungen. Ich sah auf, gewahrte einen Schatten und kurz darauf Shannons Gesicht, das im roten Licht der Sonne schweißnass glänzte. Wenn man genau hinsah, dann konnte man die dunklen, tief eingegrabenen Ringe unter seinen Augen entdecken, die Zeugnis davon ablegten, dass die Anstrengungen der letzten Nacht auch an ihm nicht spurlos vorübergegangen waren.

Gerade an ihm nicht. Shannon hatte wieder einmal den Hauptteil des Kampfes ausgetragen, der eigentlich mir zugestanden hätte. Ohne ihn wäre ich zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich längst tot gewesen – zum wievielten Male eigentlich?

»Alles in Ordnung«, sagte er, nachdem er neben mir angelangt war und sich rasch nach beiden Seiten umgeblickt hatte. »Es ist niemand zu sehen.«

»Keine Wachen?«, erkundigte ich mich. »Niemand – auch nicht am Tor?«

Shannon schüttelte den Kopf. »Die Schilderhäuschen sind leer«, sagte er. »Ich war dort. Wenn Tergard Soldaten zurückgelassen hat, dann schlafen sie alle oder spielen Karten.«

Verwirrt blickte ich zu den weiß gekalkten Gebäuden der Garnison hinüber. Nicht dass ich Shannon nicht glaubte – wenn er sagte, dort drüben wäre niemand, dann war dort niemand. Aber der Gedanke, dass Tergard sein geheimes Hauptquartier von allen Truppen entblößt haben sollte, nur um mich und Shannon zu jagen, ging mir ebenso wenig ein. Er hatte weniger als ein Dutzend Männer bei sich gehabt, als wir ihn oben in den heiligen Höhlen der Majunde stellten, und ich hatte allein zweimal so viele Männer gesehen, als ich das erste Mal hier gewesen war. Von der Besatzung seines teuflischen Konzentrationslagers am Fuße des Krakataus ganz zu schweigen. Nein – irgendetwas stimmte hier nicht.

Trotzdem erhob ich mich ohne ein weiteres Wort, als Shannon mir das Zeichen dazu gab, trat geduckt hinter dem dornigen Busch hervor, der uns bisher Deckung gegeben hatte, und huschte hinter dem schwarz gekleideten Drachenkrieger auf die zwei Meter hohe Einfriedung der Garnison zu, jeden Moment auf einen Schrei oder gar einen Schuss gefasst.

Aber wir erreichten die Mauer unbehelligt, und als wir uns dem Tor näherten, sah ich, dass Shannon die Wahrheit gesagt hatte – die beiden Schilderhäuschen rechts und links des geschlossenen Tores, die mit ihrem rotweißen Anstrich so gar nicht in die tropische Landschaft Krakataus passen wollten, standen leer. Von den Soldaten, die darin Wache stehen sollten, war nicht die geringste Spur zu sehen. Abermals blieben wir stehen, und Shannon machte mich mit Gesten darauf aufmerksam, dass das Tor nicht verschlossen, sondern nur angelehnt war.

»Irgendetwas stimmt hier nicht«, murmelte ich. Shannon sah zu mir zurück, lächelte flüchtig und machte eine vage Bewegung mit der Hand.

»Sie werden sich wohl einen schönen Tag machen, solange Tergard nicht da ist«, sagte er spöttisch.

Ich antwortete gar nicht darauf. Shannon wusste so gut wie ich, wie unsinnig seine Vermutung war. Die Männer in dem Gebäude jenseits der Mauer waren Templer; und die machten sich garantiert keinen schönen Tag, nur weil ihr Kommandant nicht hier war!

Shannon schlich bis zur Mitte des Tores, ließ sich auf ein Knie hinabsinken und schob einen der Torflügel etwas weiter auf, um durch den Spalt zu spähen. Fast eine Minute lang verharrte er so, dann stand er auf und winkte mir, näher zu kommen.

»Alles ruhig«, sagte er. »Es scheint niemand mehr hier zu sein.«

Verwirrt – aber auch in immer stärkerem Maße beunruhigt – trat ich neben ihn und blinzelte ebenfalls durch das Tor. Es war, wie er gesagt hatte: Der Hof lag verlassen im Licht der Morgensonne da, und selbst die Gebäude dahinter wirkten auf schwer zu bestimmende Weise leer.

Shannon schob mich zur Seite, drückte das Tor weiter auf und trat mit einem entschlossenen Schritt hindurch, und nach einer weiteren Sekunde des Zögerns folgte ich ihm, wenn auch weit weniger entschlossen und mit klopfendem Herzen.

Nichts geschah. Ich hatte noch immer halbwegs damit gerechnet, Schreie zu hören oder Männer aus den Gebäuden stürmen zu sehen, aber der Hof blieb still und verlassen, wie er war.

Langsam näherten wir uns dem ersten Gebäude, das – wenn mich meine Erinnerung nicht trog – eine Art Mannschaftsunterkunft sein musste und nur durch einen schmalen, überdachten Gang mit dem eigentlichen Haupttrakt der Garnison verbunden war. Shannon zog seinen Dolch aus dem Gürtel, ehe er die Tür öffnete.

Eine Vorsichtsmaßnahme, die nicht nötig gewesen wäre, denn das Haus war leer. Sein Inneres bestand aus einem einzigen großen Raum, der äußerst kärglich möbliert war: eine doppelte Reihe zweigeschossiger, unbequem aussehender Betten zog sich rechts und links der Tür an den Wänden entlang, dazwischen drängelten sich einfache hölzerne Tische und dreibeinige Schemel, und in der Mitte des Raumes thronte ein gewaltiger Kanonenofen.

Ein sonderbares Gefühl machte sich in mir breit, als ich hinter Shannon durch die Tür trat. Der Raum war nur unzureichend erhellt, denn vor den Fenstern lagen hölzerne Läden, die nur schmale Streifen Licht hereinließen, aber vielleicht war es gerade diese dämmrige Beleuchtung, die der Unterkunft ein so unheimliches Aussehen gab.

Es waren nur Kleinigkeiten: gleich neben der Tür lag ein umgestürzter Schemel, den aufzustellen sich niemand die Mühe gemacht hatte, auf einem der Tische standen Teller mit den Resten einer Mahlzeit, schmutziges Besteck lag daneben, und eine Gabel war zu Boden gefallen und offenbar achtlos liegen gelassen worden. Vielleicht hatte ihr Besitzer auch nicht mehr die Zeit gehabt, sie aufzuheben. Einige der Betten waren zerwühlt, was mir bei Männern von der Disziplin und Zucht der Tempelherren mehr als nur merkwürdig vorkam.

»Du hast Recht«, murmelte Shannon plötzlich. »Irgendetwas stimmt hier nicht.« Er trat ein Stück weiter in den Raum hinein, hob plötzlich die Hand und deutete auf eine Stelle vor seinen Füßen. Ich gewahrte einen kopfgroßen, bräunlichen Fleck auf den sorgsam gewischten Dielen.

»Ist das … Blut?«, murmelte ich.

Shannon zuckte die Achseln. »Oder Kaffee«, murmelte er. »Komm weiter. Sehen wir uns die anderen Gebäude an.«

Wir verließen die Mannschaftsunterkunft, wandten uns nach rechts und gingen quer über den kopfsteingepflasterten Hof auf das Hauptgebäude zu.

Das ungute Gefühl in mir wuchs fast bis zur Intensität echten körperlichen Schmerzes heran, während ich hinter Shannon auf das festungsähnliche Gebäude zuging, aber es waren wohl eher die unguten Erinnerungen, die mit diesem Anblick verbunden waren. Es war noch nicht lange her, dass ich hier gewesen war, in Ketten und mehr tot als lebendig …

Ich vertrieb den Gedanken und beeilte mich, zu Shannon aufzuschließen.

Hinter der Eingangstür war es so dunkel wie draußen in der Unterkunft, denn auch vor dem einzigen schmalen Fenster der Halle lag ein geschlossener Laden, aber Shannon schien über das Sehvermögen einer Katze zu verfügen, denn er bedeutete mir ungeduldig, einzutreten, zog die Tür hinter sich ins Schloss und ging zielsicher auf die tiefer ins Haus führende Tür zu.

Ich dagegen rührte mich nicht von der Stelle.

Es war wie ein Hieb.

Das Gefühl war nicht zu beschreiben, denn es war etwas, wofür es in der menschlichen Sprache keine Entsprechung gibt. Er war … ein Gefühl der Bedrohung, mehr noch, ein körperlich fassbares Empfinden von Gewalt, die hier stattgefunden hatte, der finster dräuende Atem des Bösen, der von diesem Haus Besitz ergriffen hatte und auf unsichtbaren Spinnenbeinen in meine Seele kroch. Ich fror, gleichzeitig war mir siedend heiß. Meine Handflächen wurden feucht vom Schweiß, und ich hatte das Gefühl, dass sich jedes einzelne Haar auf meinem Kopf kerzengerade aufrichtete. Eine unsichtbare, eisige Hand schien mein Rückgrat entlangzufahren.

»Was ist los?«, fragte Shannon unwillig. »Worauf wartest du?«

Ich wollte antworten, aber die Furcht schnürte mir schier die Kehle zu; ich konnte nichts anderes tun, als reglos dazustehen und ihn anzustarren. Spürte er es denn nicht?

Mit aller Kraft, die mir verblieben war, befreite ich mich von dem unseligen Bann und eilte zu ihm hinüber. Shannon knurrte ungeduldig, stieß die Tür mit dem Fuß auf – und blieb wie erstarrt stehen.

Vor uns breitete sich ein großer, in der Art eines Salons möblierter Raum aus, der der Unterkunft hoch gestellter Gäste oder vielleicht auch gelegentlichen Festlichkeiten dienen mochte.

Und er war total verwüstet.

Die Möbel waren zertrümmert: Stühle waren umgestürzt und zerbrochen, die beiden Tische zerschlagen, sodass das Geschirr, das darauf gestanden hatte, auf dem Boden zerbrochen war, Lampen und Bilder waren von den Wänden gerissen und selbst die Tapeten zerfetzt und besudelt. Ein zerbrochenes Schwert lag direkt hinter der Tür auf dem Boden, und gleich daneben, wie um den Anachronismus noch zu betonen, ein modernes Selbstlader-Gewehr, dessen Lauf auf sonderbare Weise verbogen schien. Und überall war Blut. In diesem Zimmer musste ein fürchterlicher Kampf getobt haben.

»Gott im Himmel«, murmelte ich, »was ist hier passiert?«

Shannon wandte den Kopf, blickte mich eine Sekunde lang auf sonderbare Weise an und ging dann mit schnellen Schritten in den Raum hinein. Zögernd folgte ich ihm, blieb jedoch gleich hinter der Tür stehen, während Shannon daran ging, das Zimmer gründlich zu durchsuchen.

Abermals tastete mein Blick über das zerbrochene Schwert, huschte weiter und blieb schließlich an der Winchester-Büchse hängen, die einen Fuß breit daneben lag, und wieder fiel mir auf, auf welche absurde Weise ihr Lauf verbogen war.

Und nicht nur er war beschädigt. Schloss und Hahn der Waffe waren glattweg abgerissen, und der Kolben, der – wie ich wusste – aus dem härtesten Eichenholz geschnitzt war, war mehrfach gesplittert und an seinem unteren Ende zusammengedrückt, als hatte ihn ein Hammerschlag getroffen. Die Büchse sah aus, als wäre sie von einer unbeschreiblichen Gewalt gepackt und zusammengepresst worden. Zögernd löste ich mich von meinem Platz an der Tür, kniete neben ihr nieder und streckte die Hand danach aus.

»Nicht!«

Ich zog die Hand abrupt zurück, als ich Shannons Warnung hörte, und sah zu ihm auf. Shannon winkte noch einmal warnend mit der Hand, kam auf mich zu und ließ sich neben mich in die Hocke sinken, ehe er behutsam seinen Dolch nahm und das Gewehr damit herumdrehte.

Als ich seine Rückseite sah, war ich froh, es nicht angefasst zu haben.

Schaft und Lauf der Winchester waren dick mit einer klaren, leicht grünlich schimmernden Schicht einer schleimigen Substanz beschmiert, in der kleine, körnige Einschlüsse schimmerten, deren bloßer Anblick mir Übelkeit bereitete. Shannon hob den Lauf der Winchester mit dem Dolch an, und ich sah, wie die Gallertmasse dünne, klebrige Fäden zog, aber nicht zerriss, sondern das Gewehr wie widerliche Spinnweben festhielt. Schließlich ließ Shannon die Waffe fallen, wischte seinen Dolch sorgfältig am Teppich ab und schob ihn wieder unter den Gürtel.

»Das Zeug ist hier überall«, sagte er. »Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist besser, wenn wir es nicht berühren.« Er stand auf, biss sich nachdenklich auf die Lippen und sah mich an. »Weißt du noch, wo Tergards Zimmer liegt?«

»Auf der anderen Seite der Halle.«

»Dann komm. Und bete, dass deine Sachen dort sind und wir nicht lange suchen müssen. Ich möchte nicht länger hierbleiben als unbedingt nötig.«

Ich zögerte keine Sekunde, seinem Wink zu folgen und das auf so schreckliche Weise verwüstete Zimmer zu verlassen. Ich verstand weniger denn je, was hier geschehen war, aber ich wollte es plötzlich auch gar nicht mehr wissen. Alles, was ich wollte, war, hier herauszukommen, so schnell wie möglich.

Wir durchquerten die Halle ein zweites Mal, und wieder spürte ich das unheimliche Etwas, das von diesem Haus Besitz ergriffen hatte. Es war, als hätten das Morden und die Gewalt, deren stumme Zeugen wir gesehen hatten, ihre Spuren in der Wirklichkeit hinterlassen. Mit einem Male hatte ich das Gefühl, nicht mehr richtig atmen zu können.

Shannon stieß eine Tür auf, und ich erkannte den Korridor wieder, an dessen Ende Tergards Räumlichkeiten lagen. Die Tür stand offen, aber sie war nicht angelehnt, sondern hing, wie von einem ungeheuren Schlag getroffen, schräg in den Angeln und quietschte hörbar, als Shannon sie mit der Schulter aufschob.

Auch hier waren die Spuren eines Kampfes zu sehen, wenngleich längst nicht so schlimm wie in dem Saal. Ein paar Stühle waren umgeworfen worden, der Schreibtisch, hinter dem Tergard mich verhört hatte, hatte ein Bein eingebüßt, sodass er in bedenklicher Schräglage dastand, und eines der Fenster war gesplittert. An den Splittern klebte eingetrocknetes Blut, und sie waren nach innen gedrückt – als hätte jemand versucht, in heller Panik durch die geschlossene Scheibe zu springen, und wäre im letzten Moment von einer übermächtigen Kraft wieder zurückgerissen worden. Ich dachte an die verbogene Winchester und schauderte.

Shannon eilte auf den Schreibtisch zu und riss nacheinander alle Schubladen auf, fand aber nicht das, wonach er suchte, denn als er fertig war, warf er die letzte Lade verärgert wieder zu, mit solcher Wucht, dass der Tisch endgültig die Balance verlor und polternd umfiel.

»Das Amulett ist nicht hier«, sagte er wütend. »Und dein Degen auch nicht. Weißt du, ob Tergard …« Er stockte, sah mich einen weiteren Moment lang nachdenklich an und fuhr plötzlich auf dem Absatz herum. Mit zwei, drei raschen Schritten war er beim Kamin, riss das Bild, das darüber an der Wand hing, herunter und stieß ein triumphierendes Krächzen aus, als dahinter kein Mauerwerk, sondern das matte Schwarz einer Safetür zum Vorschein kam.

»Gut, dass Tergard kein einfallsreicherer Mann war«, sagte er. »Ich bin sicher, dort drinnen ist alles, was wir brauchen.«

Er trat einen Schritt zurück, fuhr sich nervös mit der Zungenspitze über die Lippen und starrte den Safe an. Ein angespannter, konzentrierter Ausdruck erschien auf seinen Zügen.

Ich beobachtete Shannon mit gemischten Gefühlen. Wir waren hierhergekommen, um meinen Stockdegen und Andaras Amulett zu holen, die Tergard mir abgenommen hatte, aber im Moment hätte ich liebend gern auf beides verzichtet, wenn ich nur aus diesem verfluchten Gebäude herausgekonnt hätte. Die Stille, die wie ein übler Geruch in den Mauern der Garnison nistete, schien sich mit jeder Sekunde dichter um mich zusammenzuziehen, und das brodelnde Gefühl der Beunruhigung war mittlerweile zu etwas herangewachsen, das nicht mehr sehr weit von echter Panik entfernt war.

»Hilf mir«, sagte Shannon plötzlich. Seine Stimme klang so gepresst und flach, dass ich alarmiert aufsah. Sein Gesicht war verzerrt. Feiner, glitzernder Schweiß bedeckte seine Stirn, und seine Hände, die in einer fast beschwörenden Geste erhoben waren und auf den Safe deuteten, zitterten sichtbar.

Auf einen stummen Wink hin trat ich an den Geldschrank, legte die Hand auf das kleine, vom vielen Gebrauch zerschrammte Zahlenrad und sah ihn auffordernd an.

Shannons Blick wurde glasig. Sein Atem ging schneller. »Nach … rechts«, sagte er mühsam. »Vier.«

Ich fragte ihn lieber gar nicht erst, woher er diese Information hatte, sondern gehorchte. Das kleine Rädchen drehte sich lautlos und rastete dann mit einem spürbaren Klicken ein. Der Safe war nicht gerade von hervorragender Qualität; wir hätten ihn wohl auch ohne Shannons magische Fähigkeiten aufbekommen, wenn auch nicht so rasch.

»Links«, sagte Shannon. »Neunzehn. Dann rechts die Eins und noch einmal rechts die Achtunddreißig.«

Ich gehorchte, und kaum hatte ich die letzte Zahl eingestellt, ertönte ein leises, metallisches »Klack«, und die handstarke Tür aus feuerfestem Stahl schwang ein Stück nach außen.

Ich unterdrückte einen Freudenschrei, als ich meinen Stockdegen im Inneren des Safes gewahrte. Tergard hatte das Zwischenfach herausgenommen, um die sperrige Waffe diagonal in dem Wandsafe unterbringen zu können. Ich griff hinein, nahm ihn an mich und stellte mich auf die Zehenspitzen, um nach Andaras Amulett Ausschau zu halten. Es lag auf einem mit Bindfaden zusammengehaltenen Stapel zerfledderter Pergamentblätter, die ich achtlos liegen ließ. Hastig steckte ich den fünfzackigen goldenen Stern ein, schob den Stockdegen wie einen Dolch unter meinen Gürtel und wandte mich mit einem gleichermaßen zufriedenen wie erleichterten Nicken zu Shannon um.

»An dir ist ein Safeknacker verloren gegangen«, sagte ich scherzhaft. »Und jetzt komm. Nichts wie raus hier.« Aber statt sich umzudrehen und zu gehen, kam Shannon näher, schob mich mit sanfter Gewalt beiseite und begann den Inhalt des Safes auszuräumen und auf dem Boden auszubreiten. Ich sah ihm mit wachsender Nervosität zu. Der Geldschrank enthielt mehr, als ich gedacht hatte, denn er war recht tief. Nacheinander förderte Shannon mehrere Bündel der mir schon bekannten Pergamente, ein sorgsam in Ölpapier gewickeltes, großformatiges Buch, zwei dicke Bündel mit Geldscheinen und ein ledernes Säckchen, das Gold und Silbermünzen enthielt, zutage. Das Geld schob er achtlos beiseite, während er dem Buch und den Pergamenten größere Aufmerksamkeit schenkte, als mir lieb war.

»Was tust du da, zum Teufel?«, fragte ich unwillig.

Shannon sah flüchtig auf und konzentrierte sich dann wieder auf Tergards Papiere. »Diese Aufzeichnungen hier sind sehr alt«, sagte er. »Vielleicht finden wir etwas, das uns weiterhilft. Immerhin war er mit Dagon im Bunde. Ein Mann wie Tergard wird sich abgesichert haben.«

Ich konnte ihm kaum widersprechen – was nichts daran änderte, dass ich ihn am liebsten gepackt und an den Haaren aus dem Haus geschleift hätte. Ich fühlte mich von Sekunde zu Sekunde weniger wohl in meiner Haut. Das Gefühl, meine Waffe und Andaras Amulett wieder zu haben, beruhigte mich ein wenig, aber die Gefahr, die wie ein Pesthauch aus den Wänden strömte, der Atem des Fremden, Bösen, nahm eine geradezu körperliche Intensität an.

Trotzdem regte sich meine Neugier. Ich trat an Shannons Seite, beugte mich leicht über ihn und blickte auf die Pergamente hinab, die er mit fliegenden Fingern sortierte. Die vergilbten Blätter waren mit kleinen, unleserlichen Schriftzeichen bedeckt.

»Kannst du das entziffern?«, fragte ich.

»Nein«, antwortete Shannon – und fuhr fort, die Papiere zu zwei ungleichen Stapeln zu sortieren.

Ungeduldig trat ich zurück, legte die Hand auf den fast faustgroßen Knauf meines Degens und blickte mich um. Die Spuren des Kampfes, der hier stattgefunden hatte, waren überdeutlich. Das hieß – ein Kampf schien es nicht einmal direkt gewesen zu sein. Eher eine Flucht, die auf grausame Weise beendet worden war. Die Szene, so schrecklich sie anmutete, erweckte ein starkes Gefühl des Déjà-vu in mir. Ich hatte etwas Ähnliches schon einmal gesehen, vor nicht sehr langer Zeit. Die Verbindung war da, aber ich konnte sie nicht greifen.

Vielleicht war es etwas, das ich draußen, in der Mannschaftsunterkunft gesehen hatte. Mit aller Anstrengung versuchte ich, mir das Bild noch einmal vor Augen zu führen: die umgestürzten Stühle, die zerwühlten Betten, das Geschirr, das benutzt auf dem Tisch stand, als hätten die Männer ihre Mahlzeit in aller Hast unterbrochen …

Das war es.

»Das Lager!«, entfuhr es mir.

Shannon sah auf. »Wie bitte?«

»Das Lager!«, wiederholte ich erregt. »Erinnere dich, Shannon – Tergards Konzentrationslager oben in den Bergen. Es war dort ganz genau so! Alles war in höchster Eile verlassen! Siehst du denn nicht, wie ähnlich sich alles ist? Wir haben gedacht, Tergards Männer hätten das Lager geräumt, aber dort muss dasselbe passiert sein wie hier!«

Shannon sah mich einen Herzschlag lang mit undeutbarem Ausdruck an und fuhr dann fort, die Pergamente zu sortieren, wenngleich auch mit plötzlich viel größerer Eile und nicht mehr so sorgfältig wie bisher. Binnen weniger Minuten war er fertig, stand auf und schob sich einen Packen von vielleicht fünfzig Blättern zusammengefaltet unter den Gürtel. Auch das Buch steckte er ein, ohne sich die Mühe zu machen, es auszuwickeln.

Ich atmete innerlich auf, als wir Tergards Zimmer verließen und wieder auf den kurzen Gang hinaustraten, der in die Halle führte.

Plötzlich blieb Shannon so erregt stehen, als wäre er gegen eine unsichtbare Wand geprallt.

»Was ist los?«, fragte ich alarmiert.

Shannon antwortete nicht, gebot mir aber mit einer hastigen Geste zu schweigen und legte den Kopf auf die Seite. Und dann hörte ich es auch: ein schweres, feuchtes Gleiten und Schleifen, ein Geräusch, als würde eine ungeheuerliche Masse nassen Tuches oder Leders über den hölzernen Boden gezerrt, so düster und unheilschwanger, dass ich erneut wie unter der Berührung einer unsichtbaren eisigen Hand erschauerte. Der Laut kam aus der Halle, die wir vor wenigen Minuten durchquert hatten, aber er schien auf Pfaden, die die Barrieren der Wirklichkeit umgingen, direkt in unsere Seelen zu kriechen.

Vorsichtig ging Shannon weiter. Der Laut nahm an Intensität ab, je mehr wir uns dem Ende des Ganges näherten, und ich bemerkte, dass Shannons Schritte immer langsamer wurden. Schließlich blieb er, die Hand nach dem Türgriff ausgestreckt, stehen und wartete, bis der Laut vollends verklungen war. Ich hatte nichts dagegen, denn auch ich war nicht sonderlich begierig darauf, dem zu begegnen, was dieses schreckliche Geräusch verursachte. Ich wusste nicht, was es war – der Laut entsprach nichts, was ich jemals gehört hatte. Aber was immer es war, es musste unglaublich groß sein.

Schließlich herrschte auf der anderen Seite der Tür Stille. Trotzdem wartete Shannon eine gute Minute ab, ehe er behutsam die Klinke herunterdrückte und die Tür einen Finger breit aufschob.

Die Halle war leer, aber irgendjemand – oder etwas – musste während unserer Abwesenheit hier gewesen sein, denn der Laden war vom Fenster verschwunden und die Tür stand weit offen, sodass helles Sonnenlicht hereinfiel.

Die goldfarbene Helligkeit zeigte uns ein fürchterliches Bild.

Wo vor wenigen Minuten noch sauberer Holzboden gewesen war, zog sich jetzt eine breite, eklig glitzernde Spur einer wässerigen, leicht grün schillernden Substanz dahin, von der ein stechender Geruch ausging. Hier und da gewahrte ich einen kleinen, körnigen Einschluss, und als ich hinter Shannon aus der Tür trat und vorsichtig näher an die Schleimspur heranging, sah ich, dass der Boden an manchen Stellen aufgeraut war, wie von Säure zerfressen. Das Ganze erinnerte mich an die Spur einer ins Absurde vergrößerten Schnecke.

Ein dicker, bitter schmeckender Kloß war plötzlich in meinem Hals. Ich schluckte ein paar Mal, bekam ihn aber nicht herunter und musste gezwungen tief einatmen, um der Übelkeit Paroli zu bieten. »Bei Gott, was ist das?«

Statt einer Antwort deutete Shannon nach links.

Als ich der Geste mit Blicken folgte, fuhr ich wie unter einem Schlag zusammen. Die schreckliche Schleimspur verlief diagonal durch den Raum und führte die Treppe ins obere Geschoss des Hauses hinauf, durchquerte die Halle und verschwand durch eine zersplitterte Tür.

Es dauerte einen Moment, bis ich die Bedeutung dieser Beobachtung begriff. Was immer diese Spur verursacht hatte, es war noch im Haus gewesen, als wir hereinkamen!

Ein heißer, lähmender Schrecken durchfuhr mich, als ich begriff, wie knapp wir dem Tod oder vielleicht auch Schlimmerem entronnen waren, denn was immer diese Spur verursacht hatte, musste die Schuld an all dem Schrecklichen tragen, das hier geschehen war. Ich war so starr vor Schrecken, dass ich nicht einmal protestieren konnte, als Shannon mit einem großen Schritt über die Kriechspur hinweg trat und sich der zerborstenen Tür näherte, hinter der sie verschwand, sondern ihm beinahe willenlos folgte.

Der Raum dahinter bot einen Anblick des Chaos. Das Mobiliar war zertrümmert, als wäre eine Bombe in seiner Mitte explodiert; selbst die Wände waren beschädigt, gerissen und von faustgroßen, wie hineingefressen aussehenden Löchern durchbrochen, und der weißgrüne Schleim bildete hier keine Schleifspur mehr, sondern war an die Wände und gegen die Fenster, ja, selbst gegen die gut drei Yards hohe Decke gespritzt.

Der harte Kloß in meinem Hals begann sich zu würgender Übelkeit aufzulösen. Bitterer Speichel füllte meinen Mund. Trotzdem folgte ich Shannon tapfer, als er den Raum mit beinahe grotesk anmutenden Schritten, um nirgends auf die widerliche Masse zu treten, durchquerte und durch die gegenüberliegende Tür verschwand.

Der Raum dahinter war auf die gleiche furchtbare Weise verwüstet, wie auch der nächste, in den wir kamen. Es sah aus, als hätte, was immer hier entlanggekrochen war, mit unglaublicher Wut getobt und seinen Zorn an allem ausgelassen, was ihm in den Weg kam. Es war eine Spur vollkommener Vernichtung, die sich quer durch das Gebäude zog und zum Teil sogar durch massive Wände brach.

Dann erreichten wir den letzten Raum, eine große, aber fensterlose Kammer, die wohl als Lagerraum gedient hatte, jetzt jedoch ein Bild des Chaos bot wie alle anderen Zimmer, durch die wir gekommen waren. Die schleimige Spur führte in gerader Linie hindurch, wobei sie einige Truhen und Kisten, die ihr im Wege gestanden hatten, schlichtweg zermalmt hatte, und endete vor einem gewaltigen, mehr als mannshohen und doppelt so breiten Loch, als hätte ein Faustschlag die Wand getroffen und wie Papier nach außen gedrückt. Überall waren Steine, Kalk und zersplittertes Holz verteilt, und die Wucht des Hiebes hatte einen der Dachbalken geknickt, sodass das gesamte Dach in bedenklicher Schräglage über unseren Köpfen hing.

Aber darauf achtete ich kaum, sondern trat, beinahe gelähmt vor Unglauben und Schrecken, neben Shannon und beugte mich nach vorne, aber nur, um mich hastig zurückzuziehen und mit der Hand an einem Mauerstück Halt zu suchen, denn hinter der Mauer war – nichts mehr!

Die Garnison erhob sich unmittelbar über der an dieser Stelle gut zweihundert Yards hohen Steilküste Krakataus. Die Wand, vor der wir standen, schloss wie eine gemauerte Verlängerung des Felsens senkrecht mit der Oberkante der Steilküste ab.

Was nichts anderes bedeutete, als dass das gewaltige Loch, das in der Wand vor uns gähnte, auf einen zweihundert Yards tiefen Abgrund hinausführte. Was immer hier durch die Mauer gebrochen war, musste entweder an einer senkrechten Wand hinabkriechen – oder fliegen können!

Siebzehntausend Meilen entfernt und zwei Jahre später:

Doktor Obote schüttelte zum wahrscheinlich fünfhundertsten Male innerhalb der letzten anderthalb Stunden den Kopf. Mit einer Bewegung, die mehr als nur hilflos wirkte, beugte er sich über das Mikroskop, das wie alle empfindlichen Geräte in seinem Labor auf der Tischplatte festgeschraubt war, starrte einen Moment stirnrunzelnd durch das Objektiv und blickte dann der Reihe nach Howard, Rowlf und Nemo an, nur um danach erneut den Kopf zu schütteln.

»Ich verstehe es einfach nicht«, murmelte er. Auch das hatte er ungefähr fünfzig Mal gesagt, seit die vier ungleichen Männer die kleine Krankenstation der NAUTILUS betreten hatten. Das Gespräch hatte vor einer Stunde begonnen, sich im Kreise zu drehen, und daran hatte sich nichts geändert, sooft Obote auch seine Blutproben und die diversen anderen Tests, denen er Howard und seinen Leibdiener unterzogen hatte, wiederholte. Howard hatte selten einen Mann gesehen, der fassungsloser war. »Ich begreife es einfach nicht«, sagte er noch einmal.

»Vielleicht hat Cohen doch nicht gelogen«, vermutete Howard. »Sie erinnern sich – er sagte, dass es ein mutiertes Virus ist, das eine nicht tödliche Abart der Tollwut hervorruft.«

»Ha!« Obote schnaubte. »Blödsinn! Ich habe sie beide mehrere Dutzend Male gründlich untersucht, mein Freund. Sie waren krank, wenn ich jemals einen Kranken gesehen habe. Im Gegenteil, die Lyssa-Viren in ihrem Blut zeichneten sich durch besondere Bösartigkeit aus.«

Schließlich war es Rowlf, der das Gespräch auf seine eigene Art beendete. »Ob Ses verstehn oda nich, Doc«, sagte er. »Jedenfalls simmer gesund, oda?«

Obote nickte. Nach dem unentwegten Kopfschütteln der letzten eineinhalb Stunden wunderte sich Howard beinahe, dass er dazu überhaupt noch in der Lage war. »Wenn nicht alles, was ich gelernt habe, falsch ist, ja«, sagte er.

Rowlf grunzte. »Heißt das, daswer diese Affenkostüme nichmer länger tragn müssn?«

Obote nickte abermals. Er sah sehr unglücklich aus. »Es … es tut mir sehr leid«, sagte er, »aber –«

»Oh, mir nicht«, unterbrach ihn Howard. Er lächelte, als er den betroffenen Ausdruck auf Obotes Gesicht sah, stand mit einer raschen Bewegung auf und nickte Nemo zu. »Wie wäre es, wenn wir den guten Doktor allein ließen und uns um dringlichere Angelegenheiten kümmerten, mein Freund?«, fragte er. »Wie weit sind die Reparaturarbeiten an der NAUTILUS gediehen?«

Nemo zögerte einen Moment, ehe er antwortete, und Howard konnte ihm direkt ansehen, wie schwer es ihm fiel, sich auf Howards Frage zu konzentrieren. Er hatte nicht viel gesprochen, seit sie diese Krankenstation betreten hatten.

»Wir sind … so gut wie fertig«, sagte er schließlich. »Soweit das mit unseren beschränkten Mitteln überhaupt möglich ist.«

»Das heißt, wir kommen hier heraus?«, fragte Howard.

Nemo nickte. »Ja. Aber mehr auch nicht. Um die NAUTILUS wieder voll manövrierfähig zu bekommen, müssen wir zur Basis zurück.«

»Gefällt mer nich«, mischte sich Rowlf ein. »Was is mittem Kleinen?«

»Monsieur Craven?«, erkundigte sich Nemo verwirrt. Rowlf nickte. »Sachich doch.«

»Meine Männer haben den See abgesucht«, sagte Nemo. »Und auch die Gebäude, die noch begehbar waren. Aber sie haben keine Spur von ihm gefunden. Es tut mir leid.«

»Dann sollnse noch mal suchen«, grollte Rowlf. »Ich denke ja nich dran, den Kleen im Stich zu lassn. Immerhin hatter uns alln’s Leben gerettet, nich?«

»Das bestreitet niemand«, sagte Nemo in einem Ton, als müsse er sich verteidigen. »Aber ich habe erstens nicht genug Leute, um den See so gründlich abzusuchen, wie es nötig wäre«, erklärte er, »und zweitens wäre es reichlich sinnlos. Wenn er noch lebt, ist er nicht mehr hier.«

»Wieso?«

»Weil der Sauerstoffvorrat, den er in seinem Tank hatte, nur für zwei Stunden ausreichte«, antwortete Howard an Nemos Stelle. »Nicht für vier Tage. Nemo hat Recht, Rowlf – es hat keinen Sinn, weiter nach ihm zu suchen. Außerdem bin ich sicher, dass er noch lebt.«

Rowlf wollte abermals widersprechen, aber diesmal schnitt ihm Howard mit einer befehlenden Geste das Wort ab und wandte sich demonstrativ zur Tür, sodass Nemo und Rowlf ihm folgen mussten.

Schweigend durchquerten sie die NAUTILUS und gingen die Treppe zum Salon hinauf. Die wenigen Besatzungsmitglieder, die ihnen begegneten, starrten Rowlf und ihn mit einer Mischung aus Furcht und Erstaunen an, woraus Howard schloss, dass sich die Nachricht ihrer so plötzlichen Genesung bereits im Schiff verbreitet hatte.

Der Salon hatte sich verändert, seit Howard das letzte Mal hier gewesen war. Die Bodenplatten, die herausgerissen worden waren, um den Mechanikern Zugang zu den beschädigten Teilen des Schiffes zu gewähren, waren wieder an Ort und Stelle, und auch das Kommandopult, von dem aus Nemo das gewaltige Unterseeboot steuern konnte, war wieder hergestellt worden. Es sah alles ein bisschen provisorisch aus, fand Howard, würde aber sicher seinen Dienst tun.

Nemo ging schweigend an ihm vorbei, nahm hinter dem kompliziert aussehenden Pult Platz und fuhr beinahe liebkosend mit den Händen über die zahllosen Schalter, Stellräder und Tasten, die die polierte Metallfläche in nur scheinbarer Unordnung bedeckten.

»Wann geht es los?«, fragte Howard.

Nemo zuckte mit den Achseln. »Sobald die Maschinen laufen. In einer Stunde, vielleicht zwei.« Sein Blick bohrte sich in das wogende Schwarz jenseits der riesigen Sichtscheiben, die beinahe die gesamten gegenüberliegenden Wände des Salons einnahmen. Die Außenscheinwerfer des Schiffes waren abgeschaltet worden, um die Batterien zu schonen, und jenseits der zollstarken Quarzglasscheiben herrschte nur die Nacht. Wenn man zu lange hinsah, dachte Howard schaudernd, dann begann sich die Dunkelheit zu bewegen, eigenes, amorphes Leben zu entwickeln, das nicht wirklich da war, sondern nur seinen eigenen Ängsten entsprang, deswegen aber keineswegs weniger schrecklich war. Er vertrieb den Gedanken, ließ sich auf einen freien Stuhl sinken und zog mit einer umständlichen Bewegung eine dünne schwarze Zigarre aus der Brusttasche seines Rockes. Nemo kommentierte die Bewegung mit einem finsteren Blick, enthielt sich aber jeder Bemerkung, auch, als Howard ein Streichholz anriss und den blauen Qualm mit sichtlichem Genuss inhalierte.

Ein sonderbares, lastendes Schweigen breitete sich zwischen den drei Männern aus, eine Stille, die sich wie eine unsichtbare Wand zwischen Howard und Nemo senkte und die auch keiner von ihnen zu durchbrechen wagte.

Es war nicht nur die Erleichterung über ihre wundersame Genesung; nicht einmal nur die Sorge um Robert, die Howard mehr und mehr in düsteres Schweigen versinken ließ. Jetzt erst, als alles vorbei war, begann er den Druck zu spüren, unter dem Rowlf und er während der letzten Wochen gestanden hatten. Es war, als begreife er erst jetzt wirklich, was während dieser Zeit alles geschehen war.

»Kriegst du das Schiff wieder hin?«, fragte er plötzlich. Nemo, der ebenso in seine eigenen Gedanken versunken gewesen war, fuhr mit einem sichtlichen Ruck auf.

»Die NAUTILUS?« Er nickte, um seine eigene Frage zu beantworten. »Sicherlich. Schlimmstenfalls könnte ich sie neu bauen lassen, aber das wird nicht notwendig sein, Wir haben in der Basis alles, was wir brauchen, um das Schiff wieder seetüchtig zu machen.«

»Ich mache mir Vorwürfe«, gestand Howard. »Ich hätte dich niemals in diese Sache hineinziehen dürfen.«

»Unsinn«, widersprach Nemo. »Du hast mich in nichts hineingezogen, Howard. Cthulhu und seine Bande sind nun einmal Meeresbewohner, und wie willst du gegen sie kämpfen, wenn du kein vernünftiges Schiff hast?

»Darum geht es nicht«, murmelte Howard. »Aber du warst sicher. Die ganze Welt hielt dich für tot und die NAUTILUS für zerstört. Jetzt wird die ganze Hetzjagd von vorne beginnen.«

Seltsamerweise lächelte Nemo. »Du vergisst, dass du es warst, der mir diesen wahrhaft bühnenreifen Abgang auf Lincoln, der geheimnisvollen Insel, ermöglichte«, sagte er. »Überdies weiß bisher rein niemand, dass die NAUTILUS nach wie vor existiert. Und dabei wird es auch eine ganze Weile bleiben. Dieser Cyrus Smith und seine Leute waren von meinem Tod überzeugt, da bin ich mir sicher. Mein Gott, dass das schon sechzehn Jahre zurückliegt …«

Ein heller Gongton unterbrach Nemos gerade erst in Schwung gekommenen Redefluss. Der Kapitän der NAUTILUS drehte sich im Stuhl herum, griff nach dem Sprachrohr, das aus der rechten Seite des Kommandopultes wuchs, und sprach ein paar schnelle Worte in seiner Muttersprache hinein, die Howard nicht verstand, ebenso wenig wie die Antwort, die Augenblicke später aus dem Rohr kam. Aber Nemo schien äußerst zufrieden, als er das Instrument zurücklegte.

»Wir können starten«, sagte er. »Die Maschinen werden in wenigen Augenblicken anlaufen. Aber bleibt bitte sitzen«, fügte er rasch hinzu, als sich Howard erheben wollte, um an seine Seite zu treten. »Es könnte ein wenig holprig werden. Wir müssen gegen die Strömung fahren, und ich habe nur ein Viertel unserer normalen Kraft zur Verfügung.«

Wie um seine Worte zu bestätigen, begann der Boden plötzlich ganz sanft zu zittern, und Sekunden später drang das erste, noch mühsame Pochen der großen Dieselmotoren an Howards Ohr. Der Laut schwoll rasch an und wurde schließlich zu einem machtvollen, monotonen Wummern, das den gesamten Leib der NAUTILUS wie das Schlagen eines riesigen stählernen Herzens ausfüllte. Trotzdem wartete Nemo noch beinahe fünf Minuten, ehe er sich endlich vorbeugte und mit raschen, routinierten Bewegungen Schalter und Hebel auf seinem Pult zu bedienen begann. Binnen Sekunden erwachte das Kommandopult zu blinkendem Leben.

Dann zerriss der grellweiße Kegel eines mächtigen Lichtstrahles das Dunkel jenseits des Fensters, als Nemo die Scheinwerfer einschaltete. Für Augenblicke sah Howard nichts außer schwarzem Wasser, in dem kleine, an tanzende Schneeflocken erinnernde weiße Partikel hüpften; darunter der dunkle, wie eine erstarrte Dünung gewellte Boden des Sees. Dann durchlief ein zweites, machtvolleres Zittern den gewaltigen Rumpf der NAUTILUS, und plötzlich quollen Schlammwolken in den Lichtstrahl der Scheinwerfer. Langsam, wie ein mächtiges stählernes Tier, das sich nur mühsam seiner Ketten entledigt, hob sich die NAUTILUS vom Seegrund, vollführte einen Schwenk um annähernd hundertachtzig Grad und begann, schneller werdend, auf den östlichen Rand des Sees zuzugleiten.

Howard schwieg, während die NAUTILUS über den Trümmern der ehemaligen Stadt des Fischgottes dahinglitt und sich dem Tunnel näherte, der sie hinaus ins freie Meer bringen würde. Der Anblick der fürchterlichen Verwüstungen, die die Schlacht angerichtet hatte, die hier vor Tagen getobt hatte, erfüllte ihn nicht mit Triumph oder Zufriedenheit, obwohl es eine Bastion ihrer Feinde gewesen war.

Erst nach Sekunden merkte er, dass Nemo von seinem Pult aufgesehen hatte und ihn anblickte. »Du siehst nicht sonderlich glücklich aus, wenn ich mir die Bemerkung gestatten darf, mon ami«, sagte Nemo leise.

Howard versuchte zu lächeln, aber er spürte selbst, dass es wohl eher zu einer Grimasse geriet. »Das stimmt«, sagte er und deutete auf die Bilder der Zerstörung, die vor dem Bullauge vorbeiglitten. »Sollte ich es sein?«

»Es war eine Stadt Dagons«, gab Nemo zu bedenken.

»Davon rede ich nicht.« Ungeachtet Nemos Warnung stand Howard auf, trat dicht an das riesige Aussichtsfenster heran und deutete auf ein zusammengestürztes riesiges Etwas, in dem nicht einmal mehr mit sehr viel Fantasie die hundert Yards hohe fünfseitige Pyramide zu erkennen war, die es einmal dargestellt hatte.

»Das hat ein einziger Torpedo angerichtet«, sagte er.

»Zwei«, verbesserte Nemo. »Um genau zu sein.«

»Meinetwegen zwanzig«, schnappte Howard, so verärgert, dass er es sich im ersten Moment selbst nicht erklären konnte und rasch lächelte, um seinen Worten wenigstens etwas von ihrer Schärfe zu nehmen. »Es ist einfach nicht richtig, Nemo. Eine Zerstörungskraft wie diese dürfte nicht in menschliche Hände gelegt werden.«

»Ohne sie wären wir jetzt vielleicht tot …«

»Wahrscheinlich«, gestand Howard. »Aber das ändert nichts. Diesmal haben wir diese Macht gegen die Feinde der Menschen eingesetzt. Aber das Böse wird nicht besser, wenn man es gegen sich selbst richtet. Was, wenn Menschen eines Tages diese furchtbaren Waffen gegen Menschen einsetzen?«

»Torpedos?« Nemo schüttelte überzeugt den Kopf. »Niemals, mein Freund. Ich gestehe dir zu, dass die Mitglieder der menschlichen Rasse manchmal von geradezu sträflicher Dummheit sind, aber sie sind trotz allem doch eine intelligente Spezies. Ich selbst habe Sorge getragen, dass die Pläne für die NAUTILUS und ihre Torpedos niemals in falsche Hände geraten werden.«

»Und wenn ein anderer sie neu erfindet?«

»Wird er die gleiche Entscheidung treffen«, sagte Nemo überzeugt. »Ich besitze Informationen, dass die britische Marine bereits seit Jahren mit Torpedos experimentiert, wenngleich sie längst nicht so effektiv sind wie die der NAUTILUS. Aber ich weiß auch, dass seit ebenso langer Zeit Bestrebungen im Gange sind, diese unmenschliche Waffe zu ächten. Man wird es tun, mein Freund. Am Schluss wird die Vernunft den Sieg davontragen.«

»Genau das befürchte ich«, murmelte Howard, aber er sagte es so leise, dass Nemo die Worte nicht verstand. Nach einem letzten, sehr langen Blick auf die verwüstete Stadt, die unter der NAUTILUS dahinglitt, ging er zu seinem Sessel zurück, ließ sich hineinfallen und schloss erschöpft die Augen. Plötzlich war er müde, furchtbar müde, und es war eine Müdigkeit, die sich nicht auf seinen Körper allein beschränkte. Aber es würde noch lange, sehr, sehr lange dauern, bis er ihr nachgeben konnte. Vielleicht nie.

Das dumpfe Hämmern des stählernen Pulsschlages der NAUTILUS änderte sich plötzlich, und als Howard die Augen öffnete, sah er, dass das Schiff angehalten hatte und nun senkrecht in die Tiefe glitt, direkt auf den gewaltigen schwarzen Schlund zu, der im Boden des Sees gähnte. Der Anblick ließ ihn schaudern, erinnerte er ihn doch mehr als alles andere an ein gigantisches, gierig aufgerissenes Maul, das sich unter dem Schiff aufgetan hatte, um es zu verschlingen.

Die tanzenden Schemen im Licht der Scheinwerfer wichen hartem, wie Stahl glänzendem Fels, als die NAUTILUS in den Schacht eindrang und sich langsam um ihre Achse drehte, um den Bug mit dem gezackten Rammsporn auf den Tunnel auszurichten, der tief durch den natürlich gewachsenen Fels ins offene Meer hinausführte. Langsam, mit einer Behutsamkeit, die Howard einem Schiff von der Größe der NAUTILUS niemals zugetraut hätte, begann das Schiff Fahrt aufzunehmen und in den steinernen Tunnel hineinzugleiten.

Die Zeit schien still zu stehen, während Nemo das riesige Schiff mit der Geschicklichkeit eines Chirurgen, der an einem offenen Herzen arbeitet, durch den Stollen lenkte, dessen Durchmesser oftmals nur wenig mehr als der der NAUTILUS betrug. Die Strömung begann das Schiff zu packen und hin und her zu schwenken, und mehr als einmal verzerrte sich Nemos Gesicht vor Anspannung – vielleicht auch vor Furcht –, wenn die unsichtbare Kraft des Wassers die NAUTILUS wie eine riesige Hand gegen den Fels drückte. Zweimal prallte das Schiff tatsächlich gegen den Stein, und einmal ging ein ungeheurer Schlag durch seinen Rumpf, gefolgt von einem dumpfen, bedrohlichen Knirschen und Ächzen, als der hervorstehende Turm der NAUTILUS gegen einen Felszacken traf, der aus der Tunneldecke hervorwuchs.

Es dauerte eine volle Stunde, bis am Ende der gleißenden Scheinwerferbündel, die der NAUTILUS wie tastende Finger vorausglitten, keine wogende Finsternis, sondern ein unregelmäßiger Kreis blassgrüner Helligkeit war; und selbst dann vergingen noch endlose Minuten, bis das Schiff den Stollen vollends verlassen hatte und das offene Meer vor ihm lag.

Nemo atmete hörbar auf, griff nach dem Geschwindigkeitsregler und schob ihn mit einer erleichtert wirkenden Bewegung ganz nach vorne. Das dumpfe Hämmern der Dieselmotoren steigerte sich zu einem wütenden Brüllen und sank gleich darauf zu einem Geräusch dicht oberhalb der Hörgrenze herab. Die NAUTILUS machte einen Satz und schoss regelrecht ins Meer hinaus.

»Das wäre geschafft«, sagte Nemo. Seine Stimme zitterte, und als er aufstand und sich umwandte, sah Howard, dass er um Jahre gealtert schien. Sein Gesicht war blass. Noch einmal beugte er sich über sein Pult, nahm das Sprachrohr und gab seinen Männern auf der Brücke Befehl, die Steuerung der NAUTILUS zu übernehmen. Dann wies Nemo mit einer erschöpften Kopfbewegung zur Tür und wartete darauf, dass Howard und Rowlf aufstanden und seiner Einladung folgten.

Plötzlich stieß Rowlf einen Schrei aus und deutete auf eines der Fenster. Rowlf und Howard fuhren im gleichen Augenblick herum.

Die NAUTILUS schoss mit der Geschwindigkeit eines Torpedos durch das Wasser, aber sie war nicht allein. Ein Schwarm gewaltiger, dunkler Körper begleitete das Schiff, ein Stück neben und über ihm; Schatten, die Howard im ersten Augenblick für Fische hielt, wenn auch ihre Bewegungen irgendwie falsch wirkten.

Nemo stürzte zum Kommandopult zurück, und eine Sekunde später schwenkte einer der mächtigen Scheinwerferstrahlen herum und richtete sich auf das wogende Gewimmel, das die NAUTILUS mittlerweile beinahe zur Hälfte einschloss.

Diesmal schrie auch Howard auf.

Es waren keine Fische.

Es waren Kraken!

Hunderte, wenn nicht Tausende der achtarmigen, wie lebende Torpedos geformten Tiere, die ohne sichtliche Anstrengung mit der Geschwindigkeit der NAUTILUS mithielten und sogar aufschlossen, die Arme eng nach hinten gelegt und die spitzen, kegelförmigen Leiber mit den starrenden Telleraugen wie lebendige Pfeilspitzen auf den Rumpf des Schiffes gerichtet. Howard konnte deutlich sehen, wie sie pumpend Wasser einsaugten und wieder ausstießen, sich mit ihrem von der Natur geschaffenen Fortbewegungsmechanismus wie kleine Raketen durch das Wasser schleudernd.

»Gott!«, keuchte Howard. »Was ist das?«

»Es besteht keine Gefahr«, sagte Nemo, so hastig, dass Howard ziemlich sicher war, dass seine Worte wohl eher Wunsch als Überzeugung waren. »Sie können dem Schiff nichts anhaben.«

Howard antwortete nicht darauf, sondern trat näher an die Scheibe heran und betrachtete ungläubig den gewaltigen Schwarm der Oktopoden, der sich wie eine lebende Klammer um das Schiff zusammenzuziehen begann. Es gab Tiere in allen nur erdenklichen Größen – angefangen von kaum fingergroßen Winzlingen, die wie Staub im Licht der Scheinwerfer glitzerten, bis hin zu gewaltigen Kreaturen, deren Tentakel zehn oder mehr Yards messen mussten.

Und dann sah er etwas, das ihm schier den Atem stocken ließ.

Inmitten des grässlichen Schwarmes befand sich eine menschliche Gestalt!

»Aber das … das ist doch … unmöglich!«, stammelte Nemo, als die Gestalt näher kam. Auch Howard verspürte einen neuerlichen, ungläubigen Schrecken, als sich der Schwarm dicht vor dem Rumpf der NAUTILUS teilte und er mehr als einen bloßen Umriss erkennen konnte.

Es war eine Frau.

Wenigstens zum Teil.

Bis zu den Hüften hinab war sie durchaus menschlich, sah man von ihrer tiefblauen, wie geschliffener Diamant schimmernden Haut ab. Langes, im Wasser wie eine dunkle Wolke wogendes Haar umgab ein wunderschönes Gesicht, aus dem zwei tiefblaue Augen seinen Blick erwiderten, und ihr Körper war so perfekt geformt, dass sie jeder griechischen Göttin Konkurrenz hätte machen können.

Wie gesagt, bis zu den Hüften. Darunter …

Howards Verstand weigerte sich einfach, das, was er da sah, als Realität anzuerkennen. Es war unmöglich. Unmöglich! Und doch war es da.

»Da fällt mir nix mehr ein«, murmelte Rowlf. »Absolut gar Nixe.«

Howard warf ihm einen bösen Blick zu und konzentrierte sich wieder auf das Bild jenseits der Scheibe. Im Moment war wahrhaftig nicht der richtige Augenblick für Rowlfs dumme Witze.

Langsam schwamm das bizarre Wesen näher an die NAUTILUS heran, näherte sich dem Fenster und hob die Hand, um zu winken. Es dauerte einen Moment, bis Howard begriff, was ihr Gestikulieren bedeutete.

Sie winkte nicht, sondern versuchte, ihn mit Gesten dazu zu bewegen, das Schiff anzuhalten! Immer wieder bewegte sie die gespreizten Finger ihrer Linken nach unten und deutete mit der anderen Hand auf einen Punkt an der Unterseite des Schiffes.

»Die … die Luke«, sagte er stockend. »Mein Gott, Nemo – sie meint die Bodenschleuse. Sie will an Bord kommen!«

Nemo gab ein Geräusch von sich, das wie ein krächzender Schrei klang, rührte sich aber nicht.

Die Nixe kam näher, begann ungeduldiger zu gestikulieren und schlug schließlich mit der flachen Hand gegen die Scheibe. Ihr Mund bewegte sich, aber das Dröhnen der Maschinen und das Rauschen des rasch vorbeigleitenden Wassers verschluckten ihre Worte.

»Du musst anhalten«, sagte Howard. »Bitte, Nemo!«

»Den Teufel werde ich tun!«, antwortete Nemo gepresst. Seine Augen waren unnatürlich geweitet, Howard sah die Furcht in seinem Blick. »Glaubst du, ich lasse dieses Monstrum an Bord meines Schiffes? Was, wenn es uns angreift?«

»Angreifen?« Howard schüttelte den Kopf. »Wenn es das wollte, wäre es längst geschehen, Nemo«, sagte er überzeugt. »Sieh dorthinaus.«

Nemos Blick folgte der Richtung in die Howards ausgestreckter Arm wies – und plötzlich erbleichte der Kapitän der NAUTILUS noch mehr.

Hinter dem wirbelnden Schwarm aus Kraken war ein weiteres Tier aufgetaucht. Es näherte sich der NAUTILUS nicht, sondern hielt einen gleichmäßigen Abstand, aber selbst aus der Entfernung von sicher mehr als einer Meile war sein Anblick noch majestätisch genug, auch Howard den Atem stocken zu lassen.

Es war ein Krake, ein Tier, das sich kaum von den Millionen und Abermillionen seiner Rassengenossen unterschied, die der NAUTILUS ein stummes Geleit gaben. Der einzige wirkliche Unterschied war seine Größe.

Es war ein Gigant; der größte Oktopus, den Howard und selbst Nemo jemals zu Gesicht bekommen hatten. Jeder einzelne seiner acht riesigen, mit kopfgroßen Saugnäpfen versehenen Fangarme war ein gutes Stück länger als die ganze NAUTILUS.

Zehn, fünfzehn Sekunden lang starrte Nemo diesen Titanen der Meere an, dann wandte er sich mit einer sonderbar ruckhaften, gezwungenen Bewegung wieder dem Steuerpult zu und griff zum Sprachrohr.

»Hier Nemo«, sagte er. »Nehmen Sie Fahrt weg. Wir drehen bei.«

Dagon stöhnte leise. Vielleicht war es das erste Mal in seinem nach Millionen zählenden Leben, dass er spürte, was das Wort Furcht in seiner ureigensten Bedeutung besagte; eine Erfahrung, die er zum ersten Mal gemacht hatte und kein zweites Mal überleben würde.

Das Innere der faustgroßen Kugel, die vor ihm auf der Oberfläche des Altarsteines ruhte, war noch immer von wirbelnden roten Schwaden erfüllt, aber die Schmerzen waren vorbei, der Griff der fremden, unsäglich düsteren Macht war verschwunden. Trotzdem hatte er kaum die Kraft, sich aus der knienden Stellung, in der er die letzte Stunde – die für ihn zu einer Ewigkeit geworden war – verbracht hatte, zu erheben und rückwärts gehend von Altar und Stein zurückzuweichen.

Die Stimme – diese grässliche, furchtbare Stimme in seinem Inneren war verstummt, aber er hatte die Worte nicht vergessen, die sie gesprochen hatte, denn sie hatten sich wie mit weiß glühenden Lettern in sein Bewusstsein eingebrannt, zu tief, als dass er sie jemals wieder daraus verdrängen konnte.

Er hatte versagt. Er hatte eine zweite Chance bekommen, trotz des Verrates, den er begangen hatte, und er hatte versagt. Um ein Haar hätte ein gewöhnlicher, sterblicher Mensch alles zunichte gemacht. Schon jetzt war der Zorn jener in der Tiefe