Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

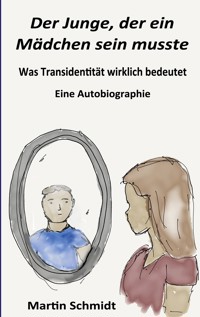

Mein Name ist Martin Schmidt. Geboren als Beate, habe ich mit 30 Jahren (eher war es damals nicht möglich!) eine sog. Geschlechtsanpassung vorgenommen. Heute, im Alter von 65 Jahren, erzähle ich hier nun meine Geschichte. Diese Autobiografie richtet sich nicht nur an Betroffene, sondern vor allem an jene, die mit diesem Thema wenig Berührung haben. Mein Ziel ist es, Verständnis zu wecken und die Stigmatisierung zu verringern. Denn die Realität für Menschen wie mich ist oft hart: In einer Welt geboren, in der ich als "falscher" Junge galt, kämpfte ich jahrzehntelang mit Ablehnung, Ausgrenzung und Gewalt. Ich lade Sie ein, einen Blick in mein Leben zu werfen. Erleben Sie, wie sich Transsexualität/Trans-Identität auf junge Menschen auswirken und welche weitreichenden Folgen dies haben kann. Hinweis: Alle Namen und Orte in diesem Buch wurden geändert, um die Privatsphäre der Betroffenen zu schützen. Evtl. Namensgleichheiten sind rein zufällig!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 366

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Prolog

Geburt und Familie

Kinder-„Erholung"

Einschulung

Erster Eklat: der sechste Geburtstag

Sonntagsschule / Weihnachten

„Martin“ erscheint

Erste Probleme

Wechsel ins Gymnasium

Beginn der Pubertät

Die Konfirmation

Es geht einfach nicht

Im Jugendhaus

Ferien in Österreich (Jugendgruppe)

Es wird immer schlimmer

Erste Angriffe

Erster Alkohol

Weitere Unbill

Rückzug in eine Traumwelt

Auf der Suche nach mir selbst

Weitere Demütigungen

Ich werde langsam erwachsen

Selbstzweifel

In der Tanzschule

Der Abschluss-Ball

Schul-Verweigerung

Ob ein „Vorzeige-Freund" hilft?

Was könnte man noch tun?

Nur ein Hilferuf

Gegen sich selbst kämpfen

Endlich volljährig!

Freizeit mit Kindern in der Schweiz

Auf nach Paris

Berufs-Orientierung

Senioren-Treffen

Alltag

In der Disko

In der Männer-Zelle

Auf nach Israel

Auch im Ausland gibt es Probleme

Baden im Toten Meer?

Eine neue Schule

Das Problem nicht erkannt

Suchtberatung

Auf zum Abitur

Eine neue Stadt mit neuer Hoffnung

Berlin

Manu

Kennenlernen

Als Student(in)

Studentenwohnheim versus Altersheim

Alltag in Berlin

Zum Führerschein

Urlaub in Holland im Zelt

Auf Wohnungssuche

Nähe zulassen?

Neue „alte" Probleme

Kleine „Verkleidung"

Hauptstudium

Die Block-Praktika:

Im Jugendamt

Im Krankenhaus

Prüfungen

Die Diplomarbeit

Das Berufs-Anerkennungsjahr

Berufs-Bewerbungen

Das Kreuz meldet sich

Der erste Computer/ erste Arbeitsstelle

DIE WENDE

Das „TSG"

Der lange Weg zum Mann

Die Gutachten

Eine neue Arbeitsstelle mit neuem Namen

Die Gerichtsverhandlung

Änderung des Vornamens

Beim Arzt

Testosteron

Weg mit den Ekel-Dingern!

Die zweite OP

Erste Erkenntnisse mit neuer Identität

Berufliche Veränderungen

Ein neuer Arzt in Bayern

Datenschutz und transfeindliche Gewalt

Die Hoffnung auf Änderung

Eltern-Informationen

Urkunden-Chaos

Die Hochzeit

Die „große OP"

Implantate

Der Datenschutz dort

In der Klinik

Ein Kind

Heute

Resümee:

Tipps für Betroffene:

Epilog

Vorwort

Trans-Identität / Transsexualität:(1)

Man muss sich das einfach so vorstellen: man fällt auf diese Welt z.B. als ganz normaler Junge und muss dann aber kurz darauf völlig verblüfft feststellen, dass man offenbar als einziger Junge auf dieser Welt tatsächlich einen anderen Namen und auch einen ganz anderen Körper hat als alle anderen Jungs!

Einem wird zudem ständig gesagt, man sei ja auch gar kein „richtiger“ Junge und man kann deshalb zu keiner Zeit die Erwartungen der Umwelt erfüllen, die an einen gestellt werden, da man ja ein „Mädchen“ sei und sich gefälligst auch so verhalten soll – und letztendlich für die Tatsache, dass man genau dieses natürlich nicht schafft, dann ständig geächtet, überall ausgeschlossen, nur gedemütigt und verprügelt wird: alles von Kindheit an und über Jahrzehnte hinaus – das ist wirklich alles sehr, sehr schwer, besonders als noch junger Mensch, zu verkraften!

Vor allem, wenn man nicht einmal einen Grund dafür kennt, warum das so ist und man ständig und überall so diskriminierend behandelt wird!

Doch es gibt durchaus Möglichkeiten, aus dieser vertrackten Situation herauszukommen – heute sogar eher als damals zu meiner Teenager-Zeit! Nur Mut, nur nicht aufgeben: Es gibt Lösungen, auch, wenn sie nicht gerade einfach sind!

(1) „Trans-Identität" ist die heutige Bezeichnung, die frühere lautete „Transsexualität" führt(e) aber stets zu Missverständnissen, weil dieses Phänomen natürlich absolut NICHTS mit einer sexuellen Orientierung zu tun hat!

Prolog

Die vier jungen Männer saßen an dem Ecktisch in der kleinen Kneipe und unterhielten sich. Ein ganz normales Bild in einer ganz normalen Gastwirtschaft. Und doch stimmte etwas an diesem Bild nicht: Einer von den jungen Männern war - Beate Schmidt. Mit ihren immer etwas schmuddelig aussehenden Jeans und dem weiten Khaki-Hemd sah sie tatsächlich aus wie ein junger Mann.

Beate zog sich absichtlich so an und es gab nichts, was sie mehr hasste, als „weibliche“ Accessoires. Um nichts in der Welt hätte sie feminine Kleidung wie Röcke oder Blusen angefasst, geschweige denn angezogen. Auch mit typisch weiblichen Utensilien wie Lippenstift und Puderdose hatte sie nichts am Hut. Beate fühlte sich so, wie sie sich kleidete, wohl in ihrer Haut. In ihrem tiefsten Innern war sie sich schon bewusst, dass sie eigentlich ein Junge war, aber sie konnte an der Tatsache, dass sie in einem weiblichen Körper geboren wurde, nichts ändern. Und obwohl Beate wusste, dass dies Konsequenzen hatte, kleidete sie sich auf die einzige Art und Weise, bei der sie sich selbst noch im Spiegel ins Gesicht sehen konnte.

Eine dieser Konsequenzen würde sich in Kürze einstellen, denn sie musste jetzt einmal auf die Toilette. Beate seufzte leise auf und sah sich vorsichtig um. Die Plätze in der Kneipe waren nur knapp zur Hälfte belegt. Vielleicht hatte sie Glück, vielleicht kam sie diesmal ungeschoren davon. Suchend blickte sie sich in dem Raum um - das Glück schien ihr doch nicht hold zu sein: Die beiden Toilettentüren mit der Aufschrift „H“ und „D“ gingen von diesem Schankraum ab und jeder konnte von seinem Platz aus genau verfolgen, wer hier welche Toilette durch welche Tür betrat.

„Vielleicht kann ich es noch eine Weile aushalten", überlegte sich Beate, doch sie wusste genau, dass das nicht mehr möglich war. Sie hatte schon bis zum letzten Augenblick gewartet und ihre Blase war so voll, dass sie ihr bereits weh tat. Also stand sie auf und schlenderte wie gleichgültig durch den Raum auf die Türen zu. Eine Zehntelsekunde lang zögerte sie, als sie die Hand auf die Türklinke legte, dann nahm sie ihren ganzen Mut zusammen, öffnete die Tür und trat in die Damentoilette ein.

In der gleichen Sekunde überstürzten sich die Ereignisse. Deutlich waren die schrillen Schreie zweier angesichts eines jungen Mannes „zu Tode erschrockener" Frauen, die sich in der Toilette befanden, zu hören, gleichzeitig hörte Beate hinter sich das Poltern umgefallener Stühle, als der Wirt, dem man aufgrund seines Leibesumfangs diese Behändigkeit gar nicht zugetraut hätte, durch den Raum stürzte und auf die Toilette zuhielt. Beate versuchte noch, eine der Kabinen zu erreichen, um sich darin einzuschließen, als sie sich vom Wirt auch schon von hinten an den Kragen gepackt und mit den Worten: „Auf solche Typen wie dich haben wir gerade noch gewartet!“ mit dem Kopf gegen die Wand gestoßen fühlte. Und alle Gäste verfolgten von ihren Plätzen aus gebannt das Geschehen.

Verzweifelt versuchte Beate, sich dem Griff des Wirtes zu entziehen, doch als 16jährige hatte sie schon vom Körperlichen her gegen ihn keine Chance. „Lassen Sie mich los!“, schrie sie und trat wild um sich. Aber erst, nachdem sie ihn am Schienbein getroffen hatte, ließ der Wirt sie mit einem kleinen Schmerzenslaut los.

„Du Drecksstück, du widerlicher Spanner!“ schnappte der Wirt, hochrot im Gesicht vor lauter Aufregung.

„Polizei, Polizei!“, kreischte eine der beiden Frauen, die inzwischen ihre Sprache wiedergefunden hatte. Beate nutzte das allgemeine Durcheinander und da der Wirt mit seiner Leibesfülle die Tür blockierte, entwischte sie in eine der beiden offenstehenden Kabinen und schloss sich blitzschnell ein.

In der Zwischenzeit war auch Bewegung in die anderen Gäste, die bislang noch auf ihren Plätzen saßen, gekommen. Ein paar gaben unverhohlen ihrer Neugier nach, waren aufgestanden und auch zur Damentoilette gegangen, um sich das Spektakel aus der Nähe anzusehen. Auch zwei von der Gruppe, bei denen Beate saß, waren nähergekommen. Während der Wirt nun brüllend mit den Fäusten auf die Tür, hinter der Beate sich verschanzte, einhämmerte, sprach ihn einer der Begleiter an: „He - was soll denn das Theater? Lassen Sie doch das Mädchen in Ruhe!“

Verwirrt hielt der Gastwirt kurz inne und glotzte ihn an. Dann keuchte er zurück: „In meinem Lokal dulde ich so etwas nicht!“

„Recht so“, kreischte die Frau aus der Toilette zurück, „Männer auf der Damentoilette - wo kämen wir denn da hin?!“

„Nun machen Sie aber ‘mal halblang“, grinste der Begleiter jetzt, „das ist doch ein Mädchen!“

„Das ist - was?“, fragte die andere Frau nun, mit ungläubigem Gesichtsausdruck.

„Ja“, brüllte nun Beate aus ihrer Kabine zurück, „ich bin ein Mädchen. Kann ich jetzt endlich in Ruhe pinkeln gehen?“

Schweigen machte sich breit. Selbst der Gastwirt hatte aufgehört, wie wild gegen die Tür zu hämmern. „Unglaublich“, brummte er vor sich hin, „sollen die sich doch richtig anziehen!“

Einer der umstehenden Gäste mischte sich nun auch ein: „Ja, heutzutage weiß man gar nicht mehr, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Früher hat es das nicht gegeben!“

Auch die ältere Dame ergriff nun wieder das Wort: „Also, zu meiner Zeit...“ Die von Beate betätigte Klospülung unterbrach sie jedoch. Sekunden später drehte sich das Schloss in der Kabinentür und Beate trat auf den Gang. Unverhohlen starrten die Anderen sie an. Mit gespieltem Stolz warf Beate ihren Kopf in den Nacken und ging zum Waschbecken, um sich die Hände zu waschen. Mit den Worten „Darf ich ‘mal?“ scheuchte sie dabei die beiden Frauen, die vor dem Spiegel standen, zur Seite. Nur widerwillig machten ihr diese Platz.

„Also, ich weiß ja nicht“, ergriff nun wieder der Wirt das Wort, „das soll wirklich ein Mädchen sein?“.

Beate drehte den Kopf zu ihm hin, während sie sich die Hände abtrocknete. „Entschuldigung - aber so ist es!“ Kaum ausgesprochen, hätte sie sich am liebsten auf die Zunge gebissen. Es war noch gar nicht so lange her, da hatte sie sich geschworen, sich nie, nie wieder dafür zu entschuldigen, dass sie ein Mädchen war, und nun hatte sie es doch wieder getan!

Wenige Minuten später saßen alle wieder auf ihren Plätzen und nichts erinnerte mehr an den Vorfall, außer natürlich, dass Beate von den anderen Tischen aus mehr oder weniger heimlich angestarrt wurde. Wieder einmal hatte sie für ein abendfüllendes Gesprächsthema der Anderen gesorgt. Am liebsten wäre Beate aufgestanden und gegangen, aber damit hätte sie ihre erneute Niederlage unumwunden zugegeben, und das wollte sie unter keinen Umständen.

Im Grunde genommen, überlegte Beate sich, war es diesmal noch relativ glimpflich abgelaufen. Sie hatte da schon ganz andere Sachen erlebt.

Geburt und Familie

Geboren wurde ich im Hochsommer des Jahres 1959, an einem der heißesten Tage dieses Sommers, in Düsseldorf, einer Großstadt, ganz dicht beim sog. Ruhrgebiet. Zehn Minuten nach der Geburt meiner Zwillingsschwester Tatjana erblickte ich kurz vor Mitternacht das Licht der Welt.

Meine Eltern wollten nach ihrem nun neunjährigen Sohn unbedingt eine Tochter haben - aber dass da Zwillinge unterwegs waren, hatten sie nicht geahnt. Ultraschall-Untersuchungen vor der Geburt gab es damals nicht, und als der Arzt nach der Geburt meiner Schwester nur lapidar meinte: „Hoppla, da kommt ja noch eines!“, hatte sich meine Mutter derart erschrocken im Bett aufgesetzt, dass ich mich im Mutterleib von alleine gedreht hatte. Dabei hatte sich mir die Nabelschnur um den Hals gelegt, und als ich endlich auf diese Welt fiel, war ich wegen Sauerstoffmangels bereits blau angelaufen.

Vielleicht hatte ich damals schon keine große Lust, auf diese Welt zu kommen, aber das ist natürlich reine Spekulation. Tatsache ist, dass ich unmittelbar danach in ein Sauerstoffzelt verfrachtet wurde und nach ein, zwei Tagen war klar, dass ich doch die Geburt ohne Schäden überstanden hatte.

Für den Sachverhalt, dass es nun Zwillinge in der Familie gab, bekam mein Vater die Schuld in die Schuhe geschoben. Er bekam von meiner Mutter überhaupt für alles Mögliche die Schuld, egal, was er sagte oder tat. Sie brachte ihn soweit, dass er schließlich gar nichts mehr sagte und nur froh war, wenn sie ihn in Ruhe ließ.

Meine Eltern waren erzkonservativ. Erziehung war ausschließlich Sache der Mutter. Und Mutter ist bis heute der Auffassung, die „beste Erziehung aller Zeiten“ geleistet zu haben. Diese bestand darin, schreiend und tobend Kommandos zu erteilen, mitunter gerne auch nur per einfachem Fingerschnippen. Wir Kinder waren ausschließlich Befehlsempfänger, jeder Feldwebel auf dem Kasernenhof hätte sich von ihr eine Scheibe abschneiden können.

Mutters Meinung war die einzig Richtige. Es gab neben ihr auch keine falsche Meinung, sondern es gab daneben überhaupt keine andere Meinung. Sie allein wusste und entschied, was falsch und was richtig war, nur sie allein machte immer alles richtig, alle Anderen - allen voran natürlich die Kinder - machten immer alles falsch. Alles! In meiner gesamten Kindheit gab es, soweit ich mich erinnere, nichts, aber auch gar nichts, was ich in ihren Augen einmal richtig gemacht hätte.

Einer ihrer Lieblingssätze war: „Das hast du doch wieder falsch gemacht - ich zeig’ dir ‘mal, wie man das richtig macht!“ Mit diesen Worten nahm sie mir sogar noch als 19jähriger den Putzlappen aus der Hand und legte ihn so zusammen, dass exakt die anderen beiden Ecken aufeinander zu liegen kamen, als das bei mir der Fall gewesen war. Dem Putzlappen war es mit Sicherheit völlig egal, wie er nun zusammengefaltet war.

In der Familie hatten alle nach kurzer Zeit resigniert. Mutter brüllte und tobte herum, dass sie immer alles alleine machen müsste - was irgendwann auch stimmte, denn da wir sowieso stets zu hören bekamen, dass wir alles nur falsch machten, taten wir bald gar nichts mehr. Wozu auch? Niemand, ob Kind oder Erwachsener, legt nun gesteigerten Wert darauf, sich ständig anhören zu müssen, dass er ja zu allem zu blöde sei.

So wurden wir Kinder zu völliger Unselbständigkeit erzogen. Wir trauten uns bald überhaupt nichts mehr zu, waren total verunsichert und hatten Angst, dass Mutter wieder wütend wurde und herumschrie, wenn wieder jemand etwas falsch gemacht hatte. Und was wir auch sagten oder taten: es war falsch, immer! Wir hatten einfach keine Chance.

Kinder-„Erholung“

Meine Mutter war zu der Überzeugung gelangt, dass meine Schwester und ich im Gegensatz zu unserem Bruder besser nicht in den Kindergarten gehen sollten. Schließlich hatte mein Bruder jede Menge Kinderkrankheiten von dort mit nach Hause gebracht. Das wollte sie unter keinen Umständen noch einmal mitmachen.

Stattdessen kam sie auf die Idee, uns mit gut vier Jahren (1963) sechs Wochen lang zur „Kinder-Erholung“ in ein Kinderheim in Bad Salzuflen zu schicken. Dieses Kinderheim erschien mir dann wie die Hölle auf Erden. Wir waren den Erzieherinnen dort völlig hilflos ausgeliefert. Und diese erprobten an uns wehrlosen Kindern ihre Auffassung von Pädagogik.

Nach einem Spaziergang mit einer Erzieherin stand z.B. bei der Rückkehr die Heimleiterin in der Tür. Sie fragte jedes einzelne Kind, ob es seine Mütze dabei habe. Natürlich hatte keines der Kinder seine dabei; wenn man sie Vier-/Fünfjährigen nicht aufsetzt, bleibt die Mütze eben zu Hause. Die Strafe dafür war pervers: Erst gab es mit dem Rohrstock Prügel, dann mussten wir uns zwei Stunden lang im Spielzimmer an die Wand stellen, die Hände auf dem Rücken, und den beiden Kindern der Heimleiterin beim Spielen stundenlang zuschauen.

Wer zum Beispiel sein Essen nicht aufessen wollte, weil er es einfach nicht mochte, bekam es solange täglich vorgesetzt, bis er es gegessen hatte - auch, wenn es in der Zwischenzeit schon Schimmel angesetzt hatte. Ich erinnere mich noch daran, dass ich auf diese Art und Weise tagelang mit giftgrünem Wackelpudding, den ich nun wirklich überhaupt nicht leiden konnte, konfrontiert wurde. Schließlich, irgendwann, habe ich ihn gegessen, damit ich endlich von diesem Stuhl aufstehen durfte. Den Schimmel habe ich untergerührt, damit man ihn nicht so ‘rausschmeckte.

Es war jetzt Vorweihnachtszeit, und der 6. Dezember nahte. Und mit dem Nikolaustag auch der heilige Sankt Nikolaus und sein Gehilfe, Knecht Ruprecht. Dieser sah rabenschwarz und furchteinflößend aus. Wir saßen alle ganz still auf unseren Plätzen und wagten nicht, einen Mucks zu sagen.

Der kleine Ulf wurde zuerst aufgerufen. Verschüchtert stand er auf und trat nach vorne.

„Na, warst du denn auch artig?“, fragte der Nikolaus. Ulf schaute ängstlich zu ihm auf und nickte vorsichtig.

„Das glaube ich nicht!“, erwiderte der Nikolaus mit seiner tiefen Stimme, „Hier in meinem Buch stehen alle deine Schandtaten!“ Der Nikolaus las ihm laut alles vor, was er an ihm auszusetzten hatte, angefangen von der vergessenen Mütze bis hin zu einer Rangelei mit einem anderen Jungen. Wir hielten alle gebannt und voller Angst den Atem an.

Anschließend gab es statt der erhofften Süßigkeiten Prügel. Der schwarze Knecht Ruprecht holte seine Rute hervor und prügelte auf den kleinen Ulf ein, bis die Rute entzwei ging. Dann war das nächste Kind an der Reihe.

Vier Wochen waren meine Schwester und ich schon in diesem Kinderheim, als ich krank wurde: Scharlach. Sie verfrachteten mich in ein Krankenhaus, in die Isolierstation. Nun war ich plötzlich auch noch von meiner Schwester getrennt, um mich herum ab und zu weißgekleidete, fremde Leute. Den Tagesablauf konnte ich nur durch eine winzige Glasscheibe wahrnehmen, in die Isolierstation kam keiner sonst rein.

Niemand hielt es für nötig, meine Eltern darüber zu informieren, dass ich in einem Krankenhaus war. Niemand kümmerte sich um mich oder besuchte mich. Ich war vier Jahre alt, hatte keine Ahnung, wo ich war, kannte niemanden und kam mir unendlich einsam und verlassen vor.

Vierzehn Tage lang weinte ich fast ununterbrochen vor mich hin; ich hatte Heimweh nach meiner Schwester und war in der Zwischenzeit zu der festen Überzeugung gelangt, dass ich hier nie wieder herauskommen würde wohl und für immer hier bleiben müsste.

Als ich alle Hoffnungen schon fast aufgegeben hatte, öffnete sich plötzlich meine Tür und eine Krankenschwester nahm mich bei der Hand.

„Deine Eltern holen dich jetzt gleich ab“, erklärte sie mir freundlich.

Ich konnte es gar nicht glauben: ein Wunder war geschehen! Willig ließ ich mich von ihr in das Foyer führen. Sie bedeutete mir, auf einem freien Stuhl Platz zu nehmen. „Es dauert nicht mehr lange!“, meinte sie.

Während ich vor Aufregung ganz zappelig auf meinem Stuhl saß, sprach mich ein Mann in einem blau-weiß-gestreiften Bademantel neben mir an: „Na, worauf wartest du denn?“

Ich strahlte ihn geradezu an. „Mami und Papi holen mich jetzt ab!“, erklärte ich ihm.

„Das glaubst du aber auch nur!“, antwortete mir der Mann. „Siehst du dort den großen Lastwagen?“.

Ich blickte aus dem Fenster und nickte. Ein riesiger Lieferwagen war rückwärts vorgefahren, um irgendetwas auszuliefern. Die Heckklappe war heruntergeklappt und man konnte durch die geöffnete Klappe in das dunkle Innere des Lastwagens sehen. Es sah aus wie eine große, schwarze Höhle.

„Da kommst du jetzt ‘rein!“, erklärte mir der Mann. „Dann machen sie die Klappe zu und du bleibst für immer in diesem schwarzen Loch. Deine Mami und deinen Papi siehst du nie wieder!“

Ich erschrak fast zu Tode. Zuzutrauen war es ihnen, sie hatten mich ja auch eine Ewigkeit mutterseelenallein in dieses vergitterte Zimmer gesteckt!

Die Krankenschwester, die kurz darauf kam, um mich zu meinen Eltern zu bringen, konnte gar nicht verstehen, warum ich mich plötzlich mit Händen und Füßen dagegen wehrte, mitgenommen zu werden. Ich weinte, schrie und trat um mich, krallte mich an meinem Stuhl fest und brüllte aus Leibeskräften: „Nein, nein, ich will nicht!“ Aus den Augenwinkeln konnte ich noch sehen, wie der Mann in dem blau-weiß-gestreiften Bademantel grinste.

Einschulung

Mit knapp sechs Jahren wurden meine Schwester und ich zu Ostern dann eingeschult. Ich kann mich noch an meinen ersten Schultag erinnern, wie wir mit den riesigen Schultüten unter dem Arm auf dem Pausenhof standen und in Klassen eingeteilt wurden. Als mein Name aufgerufen wurde, habe ich mich eifrig gemeldet.

Dann saßen wir in der Klasse und eine nette Klassenlehrerin verteilte Papier und Buntstifte. Wir sollten etwas malen. Ich war mit Begeisterung dabei. Ich malte eine helle Sonne und eine grüne Wiese, auf der ein Pferd stand. Schule machte echt Spaß, obwohl meine Mutter mir schon Wochen vorher immer erklärt hatte: „Jetzt beginnt der Ernst des Lebens!“

Am ersten Tag war die Schule leider schon nach einer Stunde aus. Als wir auf den Pausenhof strömten, standen unsere Eltern noch da und ich rannte zu meiner Mutter hin und hielt ihr auch freudestrahlend mein soeben erstelltes Bild unter die Nase.

„Was is’n das?“, fragte meine Mutter und zeigte auf den schwarzbraunen, doch etwas unförmigen Klecks auf meinem Bild.

Verwundert schaute ich sie an. Dass das ein Pferd war, sah doch jeder! Mit bereits stark gedämpfter Freude erklärte ich ihr: „Ein Pferd!“

Mutter lachte mich aus und meinte dann: „Das ist doch kein Pferd! Zu Hause zeige ich dir ‘mal, wie man ein Pferd richtig malt!“

Ab diesem Moment machte mir die Schule überhaupt keinen richtigen Spaß mehr. Ich ahnte wohl, dass da noch einiges auf mich zukommen würde.

Es stellte sich auch bald in der Schule heraus, dass ich alles mit der „falschen“ Hand machte: das Schreibenlernen etc. versuchte ich alles mit links. Das war aber gar nicht gern gesehen: mit Gewalt wurde mir sowohl in der Schule als auch zu Hause antrainiert, die „richtige“ Hand, also die rechte, zu nutzen. Ich machte schon wieder alles falsch ...

Ich war Linkshänder und wurde zum Rechtshänder „umerzogen“, aber sie achteten dabei nicht auf alles: Manche Dinge (z.B. einen Besen zu führen oder Spielkarten in der Hand zu halten) mache ich heute noch „verkehrt“ herum.

Erster Eklat: der sechste Geburtstag

An unserem sechsten Geburtstag kam es zu dem ersten Eklat. Meine Mutter hatte schneeweiße Spitzenkleidchen genäht und diese sollten wir an diesem Tag anziehen. Während meine Schwester dies auch widerspruchslos tat, fing ich plötzlich an, aufzubegehren:

„Nein, ich will das nicht anziehen!“, jaulte ich, fast schon den Tränen nahe.

„Warum denn nicht?“, fragte meine Mutter verständnislos.

Ich wusste keine Antwort. Ich wusste nur, dass ich kein Kleidchen anziehen wollte und so ein bescheuertes mit Spitzen schon gar nicht. „Ich will das nicht anziehen!“, wiederholte ich, „Ich will nicht!“ Dabei stampfte ich mit dem Fuß auf, um meiner Forderung Nachdruck zu verleihen.

Meine Mutter wurde langsam wütend. „Du ziehst das jetzt an, und zwar auf der Stelle!“, herrschte sie mich an.

Doch so schnell gab ich mich nicht geschlagen. Die Tränen flossen und ich wiederholte nur stereotyp: „Nein, ich will nicht, ich will nicht!“ Das Stampfen mit dem Fuß wurde heftiger.

Meine Mutter verlor die Nerven. Sie scheuerte mir dermaßen eine, dass ich halb durch den Raum flog. Danach war Ruhe. Sie hatte mir demonstriert, dass sie mir kräftemäßig haushoch überlegen war. Ohne weitere Widerworte zog ich das Kleid an.

Der Kindergeburtstag war für mich dann gelaufen. Es kamen Kinder aus der Nachbarschaft zum Gratulieren, aber ich schämte mich in Grund und Boden, weil ich dieses Kleid anziehen musste. Am liebsten hätte ich mich irgendwo versteckt.

Fortan wiederholte sich dieses Schauspiel jeden Sonntag. Unter der Woche durfte ich Hosen anziehen, was zum Spielen in den Bäumen und Sträuchern ja auch sehr viel praktischer war, aber sonntags nachmittags wurde ein „Familienausflug“ gemacht. Das bedeutete, dass die Eltern uns ein Stück Kultur näherbringen wollten, denn wir fuhren dann mit dem Auto zu irgendwelchen Schlössern, Burgen oder Museen, die es dort zu besichtigen galt. Für uns Kinder waren diese Ausflüge totlangweilig, wir wären viel lieber draußen spielen gegangen, aber Mutter hatte es nun einmal beschlossen.

Das Schlimmste aber war, dass ich Sonntagnachmittags immer ein Kleid anziehen sollte. Und ich hasste Kleider! Ich fühlte mich darin nicht nur unwohl, sondern schämte mich dermaßen, dass ich glaubte, alle Leute auf der Straße würden mich deshalb anstarren. Aber Mutter ließ nicht locker, zumal sie uns als Zwillinge immer gleich gekleidet haben wollte. Und jeden Sonntag schrie, heulte und tobte ich, dass ich kein Kleid anziehen wollte.

Einmal mischte sich mein Vater ein und meinte: „Nun lass das Kind doch, wenn es das nicht anziehen will!“

„Nein!“, erwiderte meine Mutter, „Was sollen denn die Leute denken!?“

Damit war für sie der Fall erledigt. Für mich aber noch lange nicht. Das Geheule und Getobe ging weiter und meistens wurde es dadurch beendet, dass Mutter ihrer Forderung mit einem paar gut platzierter Ohrfeigen (oder gerne auch mit dem Teppichklopfer) mehr Nachdruck verlieh.

Irgendwann, ich glaube, ca. zwei Jahre später, hatte sie dann aufgegeben. Fortan durfte ich auch Sonntagnachmittags Hosen anziehen. Aber ich traute dem Frieden noch lange Zeit nicht und wartete jedesmal darauf, dass das Theater von vorne losging.

In der Schule war ich eine recht gute Schülerin, das Lernen fiel mir relativ leicht. Bald jedoch stellte sich heraus, dass ich fast jeden Tag mit einer Strafarbeit nach Hause kam. Ich hatte jede Menge Blödsinn im Kopf und das wurde auch dadurch nicht besser, dass ich mich der sogenannten „Jungenbande“ in der Klasse anschloss. Mal ging eine Fensterscheibe kaputt, mal gab es eine Rangelei, und meistens musste ich zu Hause dafür dann einhundertmal schreiben: „Ich darf keine Fensterscheiben einwerfen!“ oder ähnlichen Schwachsinn.

Einmal jedoch trieben wir es auf die Spitze. Die Schultoiletten waren in einem Anbau mit einem separaten Eingang untergebracht und eines Tages fanden wir heraus, dass der Schlüssel zur Eingangstür der Mädchentoilette von innen steckte. In der Pause fassten die Jungen und ich uns dann an den Händen und bildeten so eine lange Kette. Wir trieben sämtliche Mädchen unserer Klasse in eben diese Mädchentoilette, schlossen schnell die Tür ab und warfen dann den Schlüssel in den Gully davor.

Nach der Pause war es merkwürdig leer in der Klasse. Natürlich konnte sich keiner von uns erklären, wo denn alle Mädchen nur so plötzlich abhanden gekommen waren. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis die Lehrer das herausgefunden hatten und noch ein Weilchen länger, bis sie endlich einen Ersatzschlüssel aufgetrieben und die weinenden Mädchen vom Klo geholt hatten. Als Folge dieses Schulstreiches kam ich an diesem Nachmittag mit der Strafarbeit nach Hause, zweihundertmal zu schreiben: „Ich darf die Mädchen nicht in der Toilette einsperren!“

Was ich in der Schule wirklich ungerecht fand, war die Tatsache, dass die Jungen und Mädchen in einem Fach getrennt unterrichtet wurden. Auf dem Stundenplan stand mittwochs früh: „Handarbeit/Werken“, aber wir Mädchen mussten uns alle hinsetzen und es wurde versucht, uns Nähen und Sticken beizubringen, während die Jungen im selben Raum saßen und mit Ton matschen durften. Sehnsuchtsvoll starrte ich jeden Mittwoch auf den Ton der Jungen. Wie gerne hätte ich da mitgemacht! Aber mir wurde gesagt, dass ich das nicht dürfe, weil ich ein Mädchen sei.

Das sah ich nun wiederum überhaupt nicht ein. Erstens hätte ich trotzdem viel, viel lieber aus dem Ton etwas geformt und zweitens fand ich gar nicht, dass ich ein Mädchen sei, sondern eher ein Junge. Also erklärte ich eines schönen Mittwochs, als wieder einmal „Handarbeit/Werken“ angesagt war, der verdutzten Lehrerin, dass ich heute auch etwas aus Ton machen wollte.

„Aber Kind, wie stellst du Dir das vor? Das ist doch nur etwas für die Jungen!“, hielt sie mir vor.

„Ist mir egal - ich will auch ‘was aus Ton machen!“

„Aber das geht doch nicht! Du musst sticken lernen. Schließlich bist du ein Mädchen!“

Ich wollte aber nicht sticken lernen, ich wollte wie die anderen Jungen auch mit dem Ton matschen! Ich wollte auch gar kein Mädchen sein, dafür konnte ich ja schließlich nichts! Ich verstand die Welt nicht mehr:

Warum durften die anderen Jungen Sachen tun, die ihnen Spaß machten, aber ich nicht? Und warum taten alle Anderen so, als sei dies die normalste Sache der Welt?

Ich weigerte mich nun standhaft, eine Nadel und einen Faden in die Hand zu nehmen. Die nun aufgebrachte Lehrerin wusste sich nicht mehr anders zu helfen, als den Rektor persönlich zu holen. Dieser hörte sich die Sachlage an, schüttelte dann nur verständnislos den Kopf und ließ mich den Rest der Schulstunde zur Strafe mit dem Gesicht zur Wand gedreht in der Ecke stehen. Hier habe ich die folgenden Schuljahre so manche Zeit stehend verbracht, vorzugsweise mittwochs, während „Handarbeit/Werken“ anstand. Ich habe übrigens bis heute nicht gelernt, mit Nadel und Faden umzugehen.

Sonntagsschule / Weihnachten

Sonntagsvormittags wurden wir zur „Sonntagsschule“, dem Kindergottesdienst, geschickt. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Weihnachtszeit 1966. Wir hatten wochenlang vorher geprobt, um dann eines Sonntags den Erwachsenen die Weihnachtsgeschichte vorzuspielen.

Jedes Kind hatte mindestens einen Satz zu sprechen und ich hatte meinen Text sehr gut einstudiert, damit ich ihn ja am entscheidenden Tag gut (und richtig!) auswendig konnte.

Dann war es soweit, der große Tag nahte. Zu meiner grenzenlosen Enttäuschung wollten meine Eltern aber nicht mit in die Kirche gehen, das sei allenfalls etwas für Kinder, meinten sie. Und so machten sich meine Schwester und ich alleine auf den Weg. Die Vorstellung lief problemlos über die Bühne und ich freute mich darüber, dass ich trotz der Aufregung meinen Text fehlerfrei gesprochen hatte. Schade nur, dass meine Mutter das nicht mitbekommen hatte.

Nach dem Gottesdienst wurden alle Kinder zusammengetrommelt und jedes bekam ein bunt verpacktes Geschenk überreicht. Ich war ganz aufgeregt, weil ich sah, dass andere Kinder bereits ihre Geschenke auspackten, während ich noch nicht an der Reihe war. Was kamen da für tolle Sachen zum Vorschein: Einer hatte eine Kinder-Trompete bekommen, mit der man herrlich Krach machen konnte, ein anderer eine riesige Packung bunter Filzstifte zum Malen. Ungeduldig riss ich endlich mein Päckchen auf. Doch wie groß war die Enttäuschung, als ich darin nur ein Taschentuch und bunte Fäden zum Besticken desselben fand. Das sollte ein Geschenk sein? Ich empfand das eher als eine Strafe.

Auf das Weihnachtsfest selbst warteten wir Kinder auch ungeduldig, schließlich gab es dann auch Geschenke. Ich hatte bald herausgefunden, dass ich mit dem Auspacken von Geschenken immer schnell sein müsste. Da ich stets haargenau das Gleiche geschenkt bekam, wie meine Schwester, wusste ich, wenn ich etwas langsamer als sie war, immer im Voraus, was in den einzelnen Päckchen war. Das nahm mir jede Überraschung.

Aber auch so war meinen Eltern an diesem Weihnachtsfest eine Überraschung der ganz besonderen Art gelungen: Ich hatte mir sehnlichst ein paar Matchbox-Autos und eine Spielzeug-Eisenbahn gewünscht. Als es dann endlich soweit war und die Bescherung nahte, riss ich hastig die Verpackungen meiner Päckchen auf. Nichts: keine Matchbox-Autos, keine Eisenbahn! Stattdessen hielt ich plötzlich eine Puppe in der Hand. In den anderen Päckchen waren Kleidchen für diese Puppe, Kämme und andere Utensilien. Ich konnte es gar nicht glauben: Das Christkind hatte mir die falschen Sachen gebracht! Ich wollte nie eine Puppe, ich wusste gar nicht, was man damit hätte anfangen sollen. Puppen waren doch Spielzeug für Mädchen!

„Na“, fragte meine Mutter mich, „wie soll denn deine Puppe heißen?“

„Peter“, antwortete ich und biss der Puppe die Zehen ab.

„Martin“ erscheint

Hinter unserem Haus, in dem wir wohnten, gab es einen Sandkasten, in dem wir Nachbarskinder uns immer zum Spielen verabredeten. Ich war inzwischen acht Jahre alt und saß an diesem Nachmittag alleine dort herum, weil das Wetter ziemlich schlecht war, spielte mit meinen Indianer-Figuren und langweilte mich ein wenig.

Plötzlich gesellte sich ein fremder Junge zu mir und sprach mich an: „Hallo, ich bin neu hier. Wir sind erst gestern hierher gezogen.“

Ich blickte kurz auf. „Hallo!“

Der Junge setzte sich zu mir hin. „Ich heiße Uwe. Und du?“

Mein Zögern, bevor ich antwortete, war so kurz, dass er es nicht bemerkte. „Martin“, sagte ich nur.

Ich habe bis heute keine Ahnung, warum ich einen falschen Namen angegeben habe, ich weiß auch nicht, warum an jenem Tag ausgerechnet diesen. Ich sagte einfach nur „Martin“ - und wartete einfach ab, was nun passieren würde.

„Hallo Martin, wollen wir ein wenig zusammen spielen?“

Ich wollte. Mit den Indianer-Figuren organisierten wir eine Sandkasten-Schlacht, die es bis dahin noch nicht gegeben hatte. Und Uwe redete mich die ganze Zeit über mit „Martin“ an. Das gefiel mir nicht nur, das machte mir sogar Spaß. Ich verschwendete keinen Gedanken daran, was eigentlich passieren würde, wenn jetzt ein anderes Kind aus der Nachbarschaft, das meinen richtigen Namen kannte, auftauchen würde. Aber an diesem Nachmittag erschien kein anderes Kind.

Als ich nach Hause musste, fragte Uwe mich beiläufig, wo ich denn wohnen würde. Ich zeigte auf das Haus, vor dem wir standen und meinte: „Hier“.

„Gut“, erwiderte Uwe, „vielleicht können wir ‘mal wieder zusammen spielen.“

Die „Bombe“ platzte bereits am nächsten Tag: Um die Mittagszeit klingelte es an unserer Haustür, meine Mutter ging hin und öffnete. Vor der Tür stand Uwe und fragte sie, ob ihr Sohn zum Spielen ‘raus käme.

Meine Mutter starrte ihn verblüfft an und meinte dann: „Wir haben aber keinen Sohn in deinem Alter, der mit dir spielen könnte!“

In diesem Augenblick erschien gerade ich hinter meiner Mutter. Jetzt war es Uwe, der völlig verdutzt guckte. Ich hatte ganz vergessen, dass meine Mutter ja am Morgen darauf bestanden hatte, dass ich wieder Strumpfhosen anziehen müsse. So stand ich da, schämte mich in Grund und Boden und sagte kein einziges Wort. Wie hätte ich das jetzt auch erklären sollen?

Uwe spielte nie wieder mit mir. Aber er erzählte den Vorfall, dass ich einen falschen Namen angegeben hatte, sämtlichen Nachbarskindern. Von diesem Tag an gingen die Hänseleien los. Anfangs zogen mich die anderen Kinder nur damit auf, doch als sie merkten, dass ich mich darüber ärgerte, kamen ihr Spott und ihr Hohn immer öfter und härter.

Sie liefen mir auf der Straße nach, drehten eine lange Nase und riefen: „Beate weiß nicht, ob sie ein Junge oder ein Mädchen ist!“

Das machte mich wütend, aber genau das spornte sie nur noch mehr an. Spielen wollte keiner mehr mit mir und auch meine Schwester hatte darunter zu leiden, weil sie nun ebenfalls häufig geschnitten wurde.

Eines Tages nach dem Mittagessen ging ich mit dem Ball auf die Straße. Auf dem Weg zum Bolzplatz kam mir eine Gruppe anderer Kinder entgegen. Als sie mich sahen, fingen sie sofort an zu grölen: „Schaut ‘mal, wer da kommt! Ist das nun eigentlich ein Junge oder ein Mädchen?“.

Sie waren zu sechst. Ich erkannte, dass ich wenig Chancen hatte, wenn ich mich mit ihnen anlegte. Instinktiv wich ich auf die andere Straßenseite aus.

Aber sie kamen hinterher. Volker, ihr Anführer, grinste hämisch: „Was ist, sollen wir ‘mal nachschauen, ob das ein Junge oder ein Mädchen ist?“.

Die anderen johlten und umzingelten mich. Ich war starr vor Schreck. Was hatten sie mit mir vor?

Sie nahmen mir zuerst den Ball weg. Ich konnte nichts ausrichten, sie waren in der Überzahl. „Los, zieht ihr die Hosen ‘runter!“, rief Volker. „Wir wollen sehen, wie du pinkelst. Dann wissen wir, ob du ein Junge bist!“.

Alle grölten, als ob er einen guten Witz gemacht hätte. Panik brach bei mir aus. Ich versuchte, irgendwie den Kreis zu durchbrechen und wegzulaufen, aber es waren zu viele. Eine Sekunde später stürzten sie sich schon auf mich, vier hielten mich an den Armen und Beinen fest, die beiden Anderen zogen mir die Hose und die Unterhose aus.

„Seht ‘mal an“, rief Volker aus, „es ist ja doch ein Mädchen!“

Sie ließen mich los. Es war beschämend und zutiefst demütigend, wie ich da halb nackt vor ihnen hockte.

In dem gegenüberliegenden Haus öffnete sich ein Fenster und ein Mann rief heraus: „He, was macht ihr da mit dem Kleinen?“

Die Gruppe rannte plötzlich johlend weg. Meinen Ball nahmen sie mit. Ich beeilte mich, so schnell ich konnte, meine Hosen wieder anzuziehen.

Nach Hause traute ich mich zuerst nicht. Mutter würde schimpfen, weil ich den Ball nicht mehr hatte. Aber dann ging ich doch irgendwann nach Hause. Ich hoffte, sie würde es vielleicht nicht merken, dass ich ohne Ball wiederkam.

Sie bemerkte es natürlich sofort. Auf die Frage, wo denn der Ball sei, antwortete ich jedoch nur mit „weg“. Mehr war aus mir nicht herauszukriegen. Mir war klar, dass ich wieder einmal alles falsch gemacht haben musste. Mutter wurde wieder wütend. Weil der Ball weg war, bekam ich eine ordentliche Tracht Prügel und eine Woche Taschengeld-Entzug.

Erste Probleme

Die Faschingstage fand ich als Kind immer am tollsten. Alle Kinder durften sich zwei Tage lang verkleiden, und niemand nahm Anstoß daran. Ich verstand gar nicht, wie man sich freiwillig als „Prinzessin“ oder „Funkenmariechen“ verkleiden konnte. Ich verkleidete mich jedesmal als Cowboy. Das Wichtigste für mich jedoch war, dass ich mir dann einen dicken, schwarzen Schnurrbart anmalen konnte.

Mit diesem angemalten Bart im Gesicht stand ich oft stundenlang vor dem Spiegel. Mir gefiel das Spiegelbild, das mir da entgegensah, außerordentlich gut! Ich stellte mir vor, ich würde so aussehen, wenn ich erst erwachsen war. Natürlich wusste ich bereits, dass mir kein Bart wachsen konnte, aber irgendwie hoffte ich es dennoch. Ich verliebte mich dann regelrecht in mein Spiegelbild, das mir jemanden vorgaukelte, der ich nicht sein durfte.

Außerhalb der Faschingstage war es gefährlich, sich einen Bart anzumalen. Manchmal tat ich es trotzdem heimlich. Ich hoffte nur, dass mich niemand dabei erwischte: mir war bewusst, dass ich etwas Verbotenes oder gar Schreckliches tat!

Irgendwann zwischen dem neunten und zehnten Lebensjahr durften wir dann selbst bestimmen, was wir anziehen wollten. Ein Kleid oder einen Rock hätte ich nur mit einer Kneifzange angefasst, deshalb gab Mutter irgendwann seufzend diese Sachen alle zur Altkleidersammlung, da ich sie sowieso keines Blickes würdigte. Ich zog mich von nun an stets so an wie die Jungen in meiner Umgebung. Auch zu Feier- und Geburtstagen ließ ich mich nicht erweichen. Die Folge davon war, dass ich mit meinem kurzen Haarschnitt auf der Straße von jedem, der mich nicht kannte, auch für einen Jungen gehalten wurde.

Einerseits gefiel mir dies, andererseits brachte das auch neue Probleme mit sich. Wurde ich beispielsweise gefragt, wie ich denn hieße, konnte und wollte ich meinen richtigen Namen nicht nennen, denn dieser hätte ja sofort verraten, dass ich gar kein „richtiger“ Junge war. Aber ich erinnerte mich auch mit Grausen an die Sandkasten-Szene und deren Folgen, und so presste ich dann die Zähne aufeinander und sagte lieber gar nichts.

Im Schwimmbad bekam ich einen Schlüssel für die Jungen-Umkleidekabine in die Hand gedrückt und musste umkehren und der Kassiererin erklären, dass ich einen anderen Schlüssel brauchte. Sie brüllte mich deswegen dermaßen vor allen Leuten an, ich solle gefälligst „etwas Gescheites“ anziehen, damit man auch sähe, dass ich ein Mädchen sei, dass ich beschloss, in Zukunft Schwimmbäder halt gar nicht mehr aufzusuchen.

Und dann waren da noch die öffentlichen Toiletten. Hier gab es am meisten Probleme, und zwar immer dann, wenn ich mit meinen Eltern oder anderen Personen wie Klassenkameraden unterwegs war, die mein genetisches Geschlecht kannten. Ich konnte ja schlecht in ihrer Anwesenheit aufs Männerklo gehen, wie hätte ich das erklären sollen? Auf die Damentoilette konnte ich aber auch nicht gehen, weil das fast jedesmal zu unschönen Situationen führte. Das machte mir auch Angst. Ich spürte wohl, dass irgendetwas mit mir nicht in Ordnung war, aber ich wusste nicht, was es war: Ich hatte keinen Namen dafür.

Ich wusste nur, ich war irgendwie „anders“. Irgendetwas an mir stimmte nicht. Dabei wollte ich gar nicht anders sein. Aber jeder, der mich sah und/oder meinen Namen erfuhr, zog irritiert die Augenbrauen hoch und fragte: „Ist das nun ein Junge oder ein Mädchen?“. Ich merkte, dass die Leute böse auf mich wurden, aber ich wusste nicht, warum. Eigentlich wollte ich nur, dass sie mich in Ruhe ließen.

Wechsel ins Gymnasium

Mit knapp zehn Jahren wurden meine Schwester und ich auf dem Gymnasium eingeschult. Es war ein reines Mädchen-Gymnasium, auf der anderen Straßenseite stand das für Jungen. Hier wäre ich viel lieber eingeschult worden, aber ich hatte keinerlei Chance.

Meine Mutter hatte uns eingebläut, ja alles stets brav und artig zu tun, was die Lehrer auf dem Gymnasium sagten. Sie verfügte über eine ungeheure Autoritäts-Hörigkeit.

Unsere Klassenlehrerin hieß Frau Dr. Weißenfels. Auf ihr „Doktor“ legte sie gesteigerten Wert. Die Bezeichnung „Pädagogin“ aber streite ich ihr bis heute vehement ab! Ich erinnere mich deshalb so gut an sie, weil sie in meiner Kinderseele etwas zerbrochen hat, das nie wieder gekittet werden konnte.

Gleich am ersten Tag, als alle Namen der anwesenden Schülerinnen verlesen wurden, kreischte sie auf: „Oh, mein Gott, ich wollte nie Zwillinge in meiner Klasse haben - und jetzt habe ich doch welche!“

Die Bedeutung dieses Satzes wurde uns sehr schnell bewusst: für das Vergehen, Zwilling zu sein (wir sind übrigens zweieiig, d.h. keinerlei Verwechslungsgefahr!), wurden meine Schwester und ich hart bestraft:

Frau Dr. Weißenfels rückte unseren Tisch ganz nach hinten an die Wand, getrennt von den anderen Tischen. Und sie verbot der ganzen Klasse, mit uns auch nur ein Wort zu reden. Wir waren keine zehn Jahre alt und wagten nicht, aufzumucken. Wenn wir aufgerufen wurden, dann nicht mit unseren Namen, sondern immer nur mit „die Zwillinge“.

Die gesamte Klasse war bei der Ächtung der Zwillinge mit Feuereifer dabei. Sie übernahmen nur, was ihnen die Erwachsenen vormachten. Sie traktierten uns, bewarfen uns mit Müll, schlugen uns die Fensterflügel gegen den Kopf. Und sie redeten - außer den Hänseleien - kein einziges Wort mit uns.

Die Schule machte mir überhaupt keinen Spaß mehr. Aber ich traute mich nicht, sie zu schwänzen. Mutter hätte mich grün und blau dafür geprügelt. Zu Hause erzählten wir natürlich kein Wort von den Schikanen. Wir hätten nur wieder zu hören bekommen, dass wir wieder einmal alles falsch gemacht hätten. Also schlichen wir jeden Morgen durch die Hintertür ‘rein, setzten uns still auf unseren isolierten Platz und hofften, dass der Tag irgendwie herumgehen würde.

Frau Dr. Weißenfels war nicht nur unsere Klassenlehrerin, sie unterrichtete uns zudem noch in Deutsch und Geschichte. Meine Noten rutschten in diesem Jahr nicht nur in diesen beiden Fächern in den Keller. Ich hätte auch machen können, was ich wollte, ich wäre bei ihr nie auf einen grünen Zweig gekommen.

Als ich mehr und mehr Fünfen nach Hause brachte, wurde Mutter wütend. Ich hatte nicht nur wieder alles falsch gemacht, nun musste ich mir auch noch täglich anhören, dass ich zu blöde für die Schule sei.

Während meine Schwester sich noch mit einer „vier“ in Geschichte über Wasser halten konnte, blieb ich in diesem Jahr zum ersten Mal sitzen. Es war ein Skandal für die ganze Familie. In der ganzen Verwandtschaft erzählte Mutter herum, wie dumm und wie faul ich sei. Ich hätte mir gewünscht, sie hätte den Mund gehalten. Ich schämte mich dafür, so ein Versager zu sein.

Aber das Sitzenbleiben hatte jetzt auch eine positive Seite: Ich war nun während der Schulzeit von meiner Schwester, die stets wie ein Schatten um mich herum war, getrennt. Diesem Umstand hatte ich es zu verdanken, dass ich zum ersten Mal in meinem jungen Leben als eigenständige Person betrachtet wurde. Ich wurde in der Schule nun mit meinem Namen angeredet, statt immer nur mit „die Zwillinge“. Auch meine Klassenlehrerin war eine andere, aber meine Schwester tat mir dafür leid: sie musste sich weiterhin mit dieser Frau Dr. Weißenfels herumplagen. Im Jahr darauf blieb - wie nicht anders zu erwarten war - auch sie sitzen, wegen je einer „Fünf“ in Deutsch und Geschichte. Frau Dr. Weißenfels hatte es geschafft: sie war die Zwillinge losgeworden!

Meine Eltern waren über die Tatsache, dass meine Schwester nun auch sitzengeblieben war, zu meinem großen Erstaunen gar nicht entsetzt. Auch Einstein habe einmal eine Ehrenrunde gedreht, meinten sie nur, und damit war das Thema für sie erledigt.

Gottseidank kam meine Schwester für ihre „Ehrenrunde“ in die Parallelklasse. Irgendjemand im Lehrerkollegium musste ein Einsehen gehabt haben.

Trotzdem übernahm ich in meiner Klasse weiterhin die Außenseiterrolle. Ich unterschied mich von den anderen Mädchen in meiner Klasse, ich teilte auch nicht dieselben Interessen wie sie. Ich verstand ebenso gar nicht, wie man sich für so etwas wie Mode-Schnickschnack interessieren oder sich die Zeitschrift „Bravo“ kaufen konnte. Meine Interessen waren Fußball und andere Sportarten sowie Autos.

Auch die Schulfächer empfand ich zum Teil nur als „ätzend“. Obwohl es ein sogenanntes naturwissenschaftliches Gymnasium war, hatte ich dauernd solche schrecklichen Fächer wie Handarbeiten: Hier mussten wir diesmal das Stricken und den Umgang mit der Nähmaschine lernen. Für mich waren das die entsetzlichsten Stunden der Woche. Abgesehen davon, dass ich dort nie etwas Gescheites zustande gebracht habe, hatte ich auch den totalen Horror davor, irgendwelche Strick- oder Nähnadeln in die Hand zu nehmen.

Mich hätte Chemie zum Beispiel viel mehr interessiert, aber ausgerechnet dieses Fach fiel wegen Lehrermangels jahrelang aus. So fügte ich mich zähneknirschend meinem Schicksal und nahm den Kampf mit den verhassten Nadeln auf. Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, wozu ich so etwas lernen sollte. Über eine „Fünf“ in diesem Fach bin ich nie hinausgekommen. Es war mir egal. Meine Handarbeitslehrerin teilte mir eines Tages ihre Meinung mit: „Aus dir wird nie eine gute Hausfrau werden!“.