19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Klett-Cotta

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

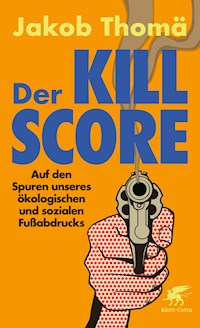

Wie wir töten, wenn wir handeln… Unser Handeln als Konsumenten, Produzenten und Investoren zerstört die natürliche und soziale Umwelt. Ohne es zu merken, töten wir Menschen. Der Ökonom Jakob Thomä legt den Finger in die Wunde: Wie ein Detektiv sammelt er Indizien, besichtigt Tatorte und ermittelt Verdächtige. Seine harte Beweisaufnahme führt ihn zu neuen Antworten auf die Frage, wie die Menschheit zukunftsfähig wird. ›Der Kill-Score‹ erzählt mit einem radikalen Realismus die Geschichte von den tödlichen Folgen unseres Handelns. Jakob Thomä beschreibt und berechnet, wie unser CO2-Fußabdruck, Abfall, unmenschliche Arbeitsbedingungen und anonymer Massenkonsum töten – in diesen Jahrhundert voraussichtlich mehr als 400.000.000 Menschen. Und er erzählt eindringlich von den Opfern. Dabei stützt er sich auf die neuesten wissenschaftlichen Methoden und stellt die ethische Frage nach der Verantwortung für die Bedrohung des Lebens in unserer Zeit. In seinem aufrüttelnden und klarsichtigen Buch lehrt er uns, Nachhaltigkeit neu zu denken.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 337

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Jakob Thomä

Der Kill Score

Auf den Spuren unseres ökologischen und sozialen Fußabdrucks

Klett-Cotta

Impressum

Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.

Klett-Cotta

www.klett-cotta.de

© 2022 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart

Alle Rechte vorbehalten

Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg unter Verwendung einer Abbildung von © Shutterstock/studiostoks

Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde

Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN 978-3-608-96593-3

E-Book ISBN 978-3-608-11927-5

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Inhalt

Vorbemerkung

Teil 1

Ein neuer Fall

1.

Ökos und Erbsenzähler

2.

Vom Lifestyle-Tod zum Kill Score

3.

Die Wissenschaft des Kill Score

Teil 2

Die Tatorte

4.

Klimawandel

5.

Abfall

6.

Arbeit

7.

Anonymer Konsum

8.

Krieg und Konflikt

Teil 3

Die Gerichtsverhandlung und das Urteil

9.

Die Anklageschrift

10.

Die Verteidigung

11.

Das Urteil

12.

Kleine Ursachen

Anhang

Dank

Anmerkungen

Literaturhinweise

»Es gibt zwei Arten zu töten: eine, die man freiweg mit dem Verb ›töten‹ bezeichnet; die andere, diejenige, die gewöhnlich hinter dem zartfühlenden Euphemismus mitschwingt: ›das Leben unmöglich machen‹. Das ist die Art von Mord, die, langsam und insgeheim, eine Menge unsichtbarer Komplizen ausführt. Es ist ein Autodafé (Urteilsvollstreckung) ohne coroza (Büßermütze) und ohne Flammen, das von einer Inquisition ohne Richter und Urteilsspruch verübt wird.«

Eugeni d’Ors, Das Leben Goyas (1928)

»Think’st thou existence doth depend on time? It doth; but actions are our epochs.«

»Denkst du, Dasein hängt von Zeit ab? Wohl! Doch Taten sind Epochen.«

George Gordon Lord Byron, Manfred (1817)

Vorbemerkung

GENDERN. Dieses Buch beschreibt viele Akteure. Leider gibt die deutsche Sprache diese nicht in gleicher Eleganz wie andere Sprachen genderneutral wieder. Ich bin nicht sonderlich daran interessiert, diese Akteure alle in männlicher Farbe zu zeichnen. Allerdings ist ein Ausschreiben mit Sternchen oder »Leser und Leserinnen«, zumindest in einer Detektivgeschichte, wie ich sie schreiben möchte, für viele anstrengend, irritierend im Lesefluss. Deshalb wähle ich hier eine unorthodoxe Variante: Ich würfle. Mal sind es Verkäufer, mal ist es eine Politikwissenschaftlerin, mal sind es Verbraucher, mal ist es eine Fließbandarbeiterin.

LITERATURVERZEICHNIS. Die Urheberinnen aller wichtigen Zahlen, Fakten und Zitate werden im Text erwähnt. Um den Lesefluss nicht zu sehr zu stören, werden jedoch nicht alle Quellen direkt angegeben. Stattdessen sind sie im Literaturverzeichnis entsprechend der Reihenfolge ihrer Verwendung im Text aufgeführt. Dass bewusst keine peniblen akademischen Verweise angebracht werden, mag die Quellensuche hier und dort etwas mühsamer machen, dient aber dem Fluss der Geschichte.

ZAHLEN & FAKTEN. Kill Score, der Titel dieses Buches ist Programm. Zwar handelt es sich bei diesem Buch um eine Detektivgeschichte, aber dennoch wird viel gezählt und vermessen. Unweigerlich tauchen im Laufe der Recherchen Studien mit unterschiedlichen Antworten auf dieselbe Frage auf. Ich versuche, dieser Meinungsvielfalt Rechnung zu tragen, ohne dabei jede Umdrehung und jedes Detail zu berücksichtigen. Dies würde den Rahmen dieser Erzählung sprengen. Dort, wo Meinungsunterschiede besonderes groß sind, habe ich diese ausgeführt oder Anmerkungen hinzugefügt. Aber es werden nicht bei jeder Zahl die sogenannten Konfidenzintervalle ergänzt. Interessierte Leserinnen und Leser können diese in den Originalquellen auffinden.

Teil 1

Ein neuer Fall

1.

Ökos und Erbsenzähler

Ökos. An sie denken viele Menschen beim Thema Nachhaltigkeit. Der Öko hat es sogar in den Duden geschafft – für die einen ein Ehrenabzeichen, für andere eine Beleidigung.

Klischees halten sich hartnäckig. Hinter der herablassenden Rede vom Öko steckt die Annahme, dass Nachhaltigkeit etwas Weiches sei – eine Parallelwelt für diejenigen, die den harten Fakten des wirtschaftlichen und sozialen Lebens nicht gewachsen sind, für Utopisten, denen Pandas mehr am Herzen liegen als Menschen, oder für Umweltschützer, die sich an Bäume ketten oder sie »umarmen«. Das englische Pendant zum Öko ist der tree hugger. Der »Baumumarmer«.

Solche Ressentiments sind lagerübergreifend. Ein Teil der politischen Rechten hält Umweltschützer für gescheiterte Politikwissenschaftler, die unfähig oder unwillig sind, die Wunder und das Diktat des freien Marktes zu schätzen. Ein Teil der Linken wiederum lästert über Kunststudentinnen aus bildungsbürgerlichen Familien, die Avocado-Smoothies trinken, im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg wohnen und mit ihrem Umweltaktivismus die Fließbandarbeiterin, den Edeka-Verkäufer und den Klassenkampf insgesamt verraten. Dank der linken Politikerin Sahra Wagenknecht hat dieses Stereotyp nun auch einen Namen: »Lifestyle-Linke«.

Die Warnung vor der Klimakatastrophe ist im Bewusstsein der meisten Menschen angekommen, doch an ihr hängt immer noch die Parole »Rettet den Planeten« – also nicht die Menschen, sondern eben den Planeten.

Ökos. Man spürt auch beim zweiten Lesen die mitschwingende Herablassung.

Noch ein zweites »Schimpfwort« macht die Runde, das yin zum yang namens Öko. Ich arbeite seit zehn Jahren zum Thema Nachhaltigkeit, und dort, wo ich sitze, sehe ich nur selten Ökos. In meiner Welt leben die Erbsenzählerinnen. Wie für Neo im Film Matrix besteht für sie die Welt ausschließlich aus grünen Zahlen. Sie arbeiten mit Abstraktionen oder Modellen, die wie die Schatten in Platons Höhle einen dürftigen Abklatsch der gelebten Wirklichkeit darstellen. Ihre Antwort auf die atemberaubende Schönheit, Kraft und Macht der Natur ist es, sie zu ordnen, zu zählen, zu katalogisieren.

Ökos oder Erbsenzählerinnen bevölkern die Nachhaltigkeitswelt, so zumindest die Wahrnehmung, zwei Extreme, eines in der Welt der Natur, eines in der Welt der Zahlen. Beide jedoch nicht in der Welt des öffentlichen Raums und beide nicht in der Lage, in uns das Feuer für das wichtigste Thema des 21. Jahrhunderts zu entfachen.

Wir sind entweder Ökos, denen zwar – so das Klischee – der Planet am Herzen liegt, nicht aber die Menschen, die auf ihm leben. Die, wenn sie ehrlich zu sich sind, weder von den »wichtigen Menschen«, also Entscheidungsträgerinnen aus Politik und Wirtschaft, noch von der breiten Öffentlichkeit ernst genommen werden.

Oder wir sind Erbsenzählerinnen, die nach den Worten des Philosophen Walter Benjamin in den »Eiswüsten der Abstraktion« leben und sich über Energieeffizienzstandards streiten, während die Mitwelt und die Mitmenschen um sie herum Tag für Tag existenzielle Sorgen bedrücken.

Ich selbst bin ein Erbsenzähler. Meine Arbeit – und die anderer Erbsenzähler – läuft darauf hinaus, Flora, Fauna und Lebenswelt in eine Zahlenstruktur zu übersetzen, die aus Treibhausgasemissionen, Biodiversitätsleistungsindikatoren oder Naturkapitalwerten besteht. Uns Erbsenzählern geht es darum, wirtschaftliche Argumente für Nachhaltigkeit zu liefern oder, wo dies scheitert, Zahlen als Hammer zu verwenden, um den moralischen Imperativ des Handelns ins Gewissen der Menschen zu nageln.

Wir Erbsenzähler verleben unsere Tage in zu hell oder zu schwach beleuchteten Konferenzsälen in Hauptstädten und Finanzzentren. In einem dieser Säle, an einem eisigen Januartag 2018 in Frankfurt am Main, entstand die Idee für dieses Buch. Ich war eingeladen, einen Vortrag über eine Finanzinnovation zu halten, die im Begriff war, die europäischen Märkte im Sturm zu erobern – grüne Anleihen oder Green Bonds. Dabei handelt es sich um Kredite, die Unternehmen, Finanzinstitute und Regierungen aufnehmen, um ihr grünes Image aufzupolieren und – zumindest theoretisch – Geld für grüne Projekte zu sammeln. Dieses Instrument hatte es bereits auf die Titelseiten der etablierten Wirtschaftsmagazine und Tageszeitungen geschafft. Nur wenige Monate zuvor hatte die Commerzbank ihre erste grüne Anleihe gezeichnet. Politische Entscheidungsträgerinnen sprangen auf den Zug auf, Regierungen gaben grüne Staatsanleihen aus, und Branchenfachleute versuchten, Standards für dieses Instrument zu entwickeln. Die Bundesregierung sollte zwei Jahre später nachziehen, mit dem ersten »grünen Bundeswertpapier«.

Schnell wurde die Debatte im Saal hitzig. Sollte Atomkraft als grüne Energiequelle gelten?[1] Jemand aus dem Publikum erwähnte ein Beispiel aus den USA, wo eine solche Anleihe Solarpaneele finanziert habe, die ausgerechnet auf einem Parkhaus installiert worden seien. Dreist! Andere wiederum fragten, ob die Berichtspflichten der Anleger transparent genug seien und ob man sicher sein könne, dass tatsächlich grüne Investitionen getätigt würden. Eigentlich hatte das Gespräch für die kleine Gemeinschaft der Erbsenzählerinnen, die sich an diesem Nachmittag versammelt hatte, nichts Anrüchiges. Als ich jedoch die Konferenz verließ, um in mein anonymes Hotelzimmer zurückzukehren und den Abend damit zu verbringen, E-Mails zu schreiben, um dann welche zurückzubekommen, war es nicht nur die kalte Januarluft, die mich meinen Schal enger ziehen ließ. Es waren auch die Eiswüsten Walter Benjamins, die ich gerade durchquert hatte. Wer, so fragte ich mich, soll, wer kann dies alles verstehen?

Ein paar Monate später hatte ich die Chance, diese Frage zu beantworten. Wir bauten gerade die MeinFairMögen-Plattform auf, die Kleinanlegerinnen dabei hilft, Nachhaltigkeit in ihre Anlagen zu integrieren. Teil unserer Arbeit damals war es, Umfragen durchzuführen, um besser zu verstehen, wie unsere Zielgruppe beim Thema »Nachhaltigkeit und Finanzen« tickte. In letzter Minute mogelte ich dem Umfrageteam noch eine relativ banale Frage unter: »Was ist eine grüne Anleihe?« Ich wusste ja die Antwort, durfte immerhin über das Instrument referieren, aber was denken die Leute darüber? Wie weit klaffen die Realität des Erbsenzählers und die gelebte Wirklichkeit auseinander?

Vielleicht zuerst ein Exkurs darüber, was eine grüne Anleihe nicht ist. So muss man, um eine grüne Anleihe auf den Markt zu bringen, kein »grünes Unternehmen« (oder Finanzinstitut) sein. Man muss sich auch nicht verpflichten, irgendwann ein vollständig »grünes Unternehmen« zu werden. Mehr noch, es ist ebensowenig verpflichtend, überhaupt grüner oder klimafreundlicher zu werden. Man kann seinen CO2-Fußabdruck um 1000 Prozent erhöhen und trotzdem eine grüne Anleihe ausgeben. Es genügt voll und ganz, grüne Aktivitäten zu betreiben, die man in der Anleihe bündeln kann. Die gesammelten Gelder darf man jedoch nur für die grünen Geschäftsbereiche verwenden (und muss dann allenfalls klären, wie Sonnenkollektoren auf Parkhäusern oder Atomkraftwerke zu bewerten sind).

Wenn klar ist, wie die Sache läuft, wie können Probleme überhaupt entstehen? Probleme kommen dann auf, wenn sich 90 Prozent der 2000 Personen, die auf meine banale Frage antworteten, unter einer grünen Anleihe etwas anderes vorstellen. Sie waren mit dem Konzept nicht einverstanden, dass man eine grüne Anleihe emittieren kann, ohne grüner werden zu müssen. Ein bisschen Konfusion hatte ich erwartet. Aber nicht das! Nicht 90 Prozent! Ich hatte einen Vortrag über grüne Anleihen gehalten, Nachhaltigkeitsstandards verhandelt, aber den Kern der Wahrheit verschwiegen: Niemand versteht uns. Und wer uns doch versteht, glaubt uns nicht.

Dies ist nur ein kleines Beispiel für ein großes Problem: das PR-Desaster namens »Nachhaltigkeit«. Die traurige Wahrheit ist, dass ich meist eine Sprache gesprochen habe, die außerhalb meines Zirkels kaum jemand verstanden hat. Ich bin Teil des Problems, musizierend schaue ich Rom beim Brennen zu.

Dass Experten in ihren Elfenbeintürmen sich amüsieren, weltfremd miteinander musizieren, kann zu der Ansicht verleiten, so sei die Welt nun einmal. Das hat schon seine Ordnung.

Aber in Ordnung ist das nicht! Denn Experten müssen die Menschen überzeugen. Und hier kommt es auf die Kommunikation an, die Klarheit der Gedanken und Botschaften. Wir müssen die emotionale Sprache ebenso beherrschen wie Fachsprachen. Baumumarmer sollten lernen, ihre Emotionen zu strukturieren; Erbsenzähler müssen ihre Abneigung gegen das Ungefähre und Vage der Emotionen überwinden. Denn nur wenn wir überzeugt sind und das sichere Gefühl haben, die richtigen Entscheidungen gefällt zu haben, werden wir die eigentliche Aufgabe meistern: den Klimawandel begrenzen oder umkehren, die Ökologie der Welt bewahren und dadurch uns selbst schützen. Wir retten uns und die Welt nur gemeinsam und gleichzeitig – oder wir scheitern alle. Nirgends ist das PR-Problem sichtbarer als in der Klimaforschung. Man nehme nur das Wort »Klimawandel«. Soll ich mich vor einem »Wandel« tatsächlich fürchten, den man eher mit einem erholsamen Sonntagsspaziergang als mit einer todbringenden Lawine verbindet? Ist die Aussicht auf einen Klimawandel erschütternd, wenn doch die meisten beim Klima ans Wetter denken, das sich sowieso jeden Tag ändert? Beunruhigt uns ein Temperaturanstieg von 2 °C, obwohl wir nicht einmal die Raumtemperatur richtig einschätzen können?

Ich möchte nicht nur schwarzmalen. Es gibt Lichtblicke, denn viele haben das Problem erkannt. Medien wie der englische Guardian ersetzen inzwischen das Wort »Klimawandel« durch »Klimakrise«. Das klingt dramatischer. Den Panda, das Wappentier des WWF, kennt fast jeder, und er schafft es an Flughäfen regelmäßig, die unterernährten Kinder der UNICEF-Werbung zu schlagen, wenn es um Spenden geht. Fürchterliche, schockierende Überflutungsbilder wirken intensiv. Große gemeinnützige Organisationen nutzen solche medialen Inszenierungen, um uns davon zu überzeugen, ihnen unser Geld zu geben, unseren Konsum zu reduzieren oder endlich politisch aktiv zu werden. Aber das sind Einzelfälle. Die Meinungsmacherinnen, die Stimmen, unser gesellschaftliches Gewissen – geprägt wird es von Ökos und Erbsenzählerinnen.

2007 gründete der amerikanische Umweltschützer Bill McKibben mit einer Gruppe von Studierenden des liberalen Middlebury College in Vermont eine Organisation namens 350.org. Der Name geht zurück auf den NASA-Klimawissenschaftler James Hansen. Hansen und seine Kolleginnen kamen zu dem Schluss, dass die CO2-Konzentration in der Atmosphäre so lange unschädlich ist, wie sie die Obergrenze von 350 Teilen pro Million (ppm) nicht überschreitet. 350.org – das klingt fast so gut wie 360 Grad. Der Name eines meiner Lieblingsrestaurants in Istanbul. Jede Klimakämpferin kann inzwischen nur nostalgisch auf diese Zahl blicken, seit Jahren schon haben wir sie in den Rückspiegel verbannt, die CO2-Konzentration hat inzwischen längst 400 ppm überschritten.

McKibben und seine Studenten nannten sich also 350.org. Probieren wir, diesen Namen etwas plastischer darzustellen. Unsere moderne Lebensgrundlage soll also davon abhängen, von 1 000 000 Murmeln nicht mehr als 350 (oder 400) anzumalen. Schon 550 hätten dramatische Folgen. Aber wer kann solche Nuancen nachvollziehen? Zwar ist 350.org inzwischen als NGO recht erfolgreich, doch der Name ist ein Hinweis darauf, dass große Teile der Debatte über Nachhaltigkeit in einer Parallelwelt stattfinden.

Im Großen wie im Kleinen. Wenn ich zugäbe, durch meine Ernährung jährlich 1500 Kilogramm Kohlenstoffdioxid auszustoßen, würde ich wahrscheinlich in viele verdutzte Gesichter schauen. Ist das viel? Ist das wenig? Wer kann das schon sagen? Das schmutzige Geheimnis ist, dass die meisten Nachhaltigkeitsexpertinnen dies auch nicht wissen (mehr, als es sein sollte, der Durchschnitt liegt nur knapp darüber bei 1690 Kilogramm).

Oder nehmen wir den Fußabdruck Deutschlands, 762 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen im Jahr 2021. Das klingt nach viel, ausgeschrieben sind das 762 000 000. Aber was bedeutet das? Welche Wirkung auf das Klima und unsere Umwelt haben 762 Millionen Tonnen? In dieser globalen Auseinandersetzung leiden Zahlen an Bedeutungsverlust. Sie werden erhoben, aber nicht zur Kenntnis genommen, nicht verstanden.

Die These, Erbsenzählerinnen und Ökos hätten ein PR-Problem, ist nicht sonderlich spektakulär. Aber der Ursprung dieses Problems ist etwas schwieriger zu lokalisieren. Ein Faktor ist sicherlich, dass wir Erbsenzählerinnen meinen, mit unseren Daten und Analysen das Problem beheben zu können. Allzu oft sind es jedoch genau unsere Schaufeln, die die Wahrheit unter dem Staub unserer Analyse begraben, sie förmlich ersticken mit Fußnoten, Klammern, Nuancen, Wenn-dann und Aber-sonst und Potenzialitäten und Fragezeichen und Schlaubergerdefinitionen und »Konzepten« und »Frameworks« und »Principles«.

Es schaudert mich, wenn ich heute an das erste Nachhaltigkeitsmodell zurückdenke, das ich 2015 mit meinem Team gebaut habe, um Finanzportfolios auf die Einhaltung von Klimazielen zu überprüfen – das PACTA-Modell. Den Investoren, die unser Modell benutzten, lieferten wir 300 000 Datenpunkte pro Portfolio. Wer würde jemals Zeit finden, diese Details durchzusehen oder gar zu verstehen? Im Nachhinein kommt es mir verrückt vor, solche Ergebnisse erarbeitet zu haben. Die traurige Wahrheit ist, dass ich auf sie damals stolz war.[2]

In präzisen Kennzahlen spiegelt sich die Komplexität der Welt, sie ist in ihrer Vielfalt nicht einfach reduzierbar, wenn man sie akkurat darstellen will. Das hilft aber nicht bei der PR. Beim Klimawandel ist das PR-Thema besonders ausgeprägt, aber es existiert auch andernorts. Im Bereich der Arbeitssicherheit wird zum Beispiel unterschieden zwischen TRCF (Total Recordable Case Frequency) und LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate). Unter dem ersten Begriff, der die Zahl der Unfälle bezeichnet, mag man sich noch etwas vorstellen, aber mit dem zweiten Begriff wird seltsamerweise nur gemessen, wie sehr ein Unternehmen unter der Abwesenheit eines verletzten Mitarbeiters oder einer verletzten Mitarbeiterin gelitten hat. Die eigentliche Verletzung rückt in den Hintergrund.

Nachhaltigkeit ist komplex. Auch ihre Erfassung – aber das ist nicht neu. Darin verbirgt sich jedoch ein gewaltiges Problem. Wie können wir sozialen Wandel erwarten, wenn niemand versteht, wann viel viel und wenig wenig ist?

Unsere Umfrage zu grünen Anleihen führte mir diese Wahrheit schonungslos vor Augen: Fast genau ein Jahr nach meinen eisigen Irrwegen in Frankfurt schickte mir ein Kollege und Freund eine SMS mit dem Link zu einem Artikel von Richard Parncutt, seit 2009 Direktor des Zentrums für Systematische Musikwissenschaft in Graz. In seinem Artikel errechnete er – eigener Aussage zufolge – in einer »semiquantitativen« Prognose, wie viele Tonnen CO2 benötigt werden, um einen Menschen zu töten.[3] Sein Text wurde 2019 in einer psychologischen Zeitschrift veröffentlicht. Es mag kurios sein, dass ein Musikwissenschaftler in einer psychologischen Zeitschrift über die tödlichen Folgen des Klimawandels schreibt. Parncutt traf bei mir jedoch einen Nerv.

Wenn wir messen können, wie viele Tonnen CO2 einen Klimatoten verursachen, dann können wir einen Kill Score berechnen. Mein Erbsenzählergehirn fing sofort an zu rattern. Hier war ein Nachhaltigkeitsindikator, der nicht 300 000 Datenfelder brauchte oder seitenlange Erläuterungen zu Methoden und Indikatoren oder Bilder von niedlichen Pandas und Bäumen. Der Kill Score fängt nicht nur unsere Aufmerksamkeit ein, sondern fesselt sie auch. Ich konnte tagelang an nichts anderes denken.

Das Problem war nur, dass Parncutt die Geschichte nicht zu Ende gerechnet hatte. Wer waren die Täter, wer die Opfer? Warum sprach er nur über Verbraucherinnen? Was war mit den Finanzinstituten und ihren grünen Anleihen sowie mit den Unternehmen? Und wieso beschränkte er sich auf den Klimawandel? Ein Kill Score bleibt unvollständig, wenn nicht alle Tatorte geprüft und alle Opfer gezählt sind.

Also begann ich zu suchen. Und fand: Ein sechsjähriger Junge in Japan stirbt an einem Hitzschlag, ausgelöst durch extrem hohe, vom Klimawandel beeinflusste Temperaturen. Ein junger Mann in Accra, der Hauptstadt von Ghana, fällt den giftigen Dämpfen aus verbranntem Plastik und Elektroschrott zum Opfer. Moritz Erhardt stirbt in der City of London, nachdem er drei Tage und drei Nächte durchgearbeitet hat. 19 Menschen hängen tot an einer Brücke in Mexiko, Opfer von Bandenkriegen. Molly Russell, eine junge Britin, wird von den sozialen Medien in den Selbstmord getrieben.

Als ich auf diese Toten stieß, fand ich auch etwas über mich selbst heraus. Ich hatte meine berufliche Karriere dem Versuch gewidmet, die Welt nachhaltiger zu machen, redete dabei aber die ganze Zeit nicht von Menschen und deren Geschichten. Ich las Artikel über Bäume, Wildtiere, Korallenriffe und studierte (und entwickelte) Statistiken zu den ökonomischen und finanziellen Konsequenzen des Artensterbens und der Umweltverschmutzung. Aber die Menschen hatte ich irgendwie aus den Augen verloren.

Natürlich geht es bei der Nachhaltigkeit nicht nur um uns Menschen – und auch nicht nur um niedliche Pandas. Der menschengemachte Ökozid ist ein Horror unvorstellbaren Ausmaßes. Schätzungen zufolge sterben jährlich Millionen Lebewesen, weil ihnen der Plastikmüll zum Verhängnis wird.[4] Darüber nachzudenken, sprengt unsere Vorstellungskraft. Dieses Buch soll in keiner Weise den Horror verneinen oder gar kaschieren. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das Problem doch nicht, dass wir bei Nachhaltigkeit zu wenig über Tiere nachdenken. Das Problem ist, dass wir zu wenig über uns nachdenken.

Hier kommt der Tod ins Spiel, der für einen »gut vorbereiteten Geist«, wie es Albus Dumbledore Harry Potter verspricht, »nur das nächste große Abenteuer« ist. Das PR-Desaster der Nachhaltigkeit besteht darin, dass wir eine einfache Tatsache nicht vermitteln können: nämlich, dass wir durch unsere nicht nachhaltigen Konsum-, Produktions- und Investitionsentscheidungen töten.

Diese Einsicht motiviert diese Detektivgeschichte. Für vier Kernbereiche nachhaltigen Lebens, zwei ökologische und zwei soziale, untersucht sie den Kill Score. Sie befasst sich mit Klimawandel, Abfall und Abgasen, modernen Arbeitsbedingungen, die uns krank machen, und anonymem Konsum und analysiert unseren Einfluss auf das Leben heutiger und künftiger Generationen. Sie dreht sich um Todesfälle, die auf unsere Entscheidungen zurückzuführen sind, aber auch um solche, die Unternehmen und Finanzinstituten zuzuschreiben sind. Und es geht am Schluss noch um einen fünften, uns aus der Geschichte schmerzlich vertrauten Tatort: Krieg und Konflikte. Welche Rolle dieser vermeintlich fachfremde Tatort in dieser Detektivgeschichte spielt, lösen wir später auf.

Nun, wie viele Menschen tötet man während eines Lebens? Diejenigen, die weder Mörder noch Henker sind, lehnen sich entspannt zurück und rechnen mit einer klaren Antwort: Keinen einzigen. Parncutt kam zu dem Ergebnis, dass ein durchschnittlicher Mensch in den westlichen Industrienationen im Extremszenario durch seinen CO2-Fußabdruck im Lauf seines Lebens etwa einen anderen Menschen tötet. Einige Schätzungen setzen diese Zahl niedriger an, andere höher.

Widmen wir uns noch einmal kurz dem Fußabdruck Deutschlands. 762 Millionen Tonnen kann man auf ganz unterschiedliche Weise interpretieren. Zum Beispiel als marginalen Beitrag zum Klimawandel und zum Artensterben, das damit verbunden ist. Oder zum Töten. Gemäß dem Faktor von Parncutt wären das 762 000 zukünftige Klimatote, pro Jahr. Auch bei konservativeren Rechnungen anderer Wissenschaftler landen wir immer noch bei knapp 200 000. Diese Zahl kann jeder verstehen.

Wir sind alle Killer, manche mehr, manche weniger. Durch unsere Konsum-, Produktions- und Investitionsentscheidungen sind wir verantwortlich für »vorzeitige Todesfälle« (ein Konzept, welches wir gleich näher entfalten und prüfen). Eigentlich ist diese Tatsache allgemein bekannt, aber sie wird verdrängt oder weggedrückt wie der unangenehme Anruf eines Ex-Freunds.

Es gibt viele Gründe, dieses Buch beiseitezulegen. Erbsenzählerinnen kommen wahrscheinlich nicht auf ihre Kosten. Zwar spielt hier auch Rechenwerk eine Rolle, aber es ist nicht das einer Erbsenzählerin. Zu eindimensional ist der Kill Score, vereinfachend vielleicht sogar, weil er der Diversität des Schreckens nicht ausreichend Rechnung trägt.

Ebenso unbefriedigend ist das Buch für Ökos. Wer Bäume und Tiere umarmt und mehr über ihr Schicksal erfahren will, wird hier nicht fündig. Vielleicht geht es der einen oder anderen Leserin auch wie einem Freund von mir, der meinte, es komme ihm gar nicht so viel vor, wenn eine einzige Person durch seinen CO2-Fußabdruck ihr Leben verliere. Wir leben ohnehin in einer Welt, die übervoll ist mit Furcht und Schrecken, Leiden, Schmerz und Tod. Was zählt da schon ein Toter im Tausch für ein schönes Leben?

Das sogenannte Trolley-Problem (im deutschen Sprachraum auch »Weichenstellerfall«) ist inzwischen ein überbemühtes Motiv aus der Wissenschaft. Ein Güterzug rollt entfesselt über die Gleise, die Bremsen sind ausgefallen, und man muss sich entscheiden, den Zug entweder geradeaus fahren zu lassen und dabei fünf Personen zu überrollen oder durch eine Weichenstellung den Zug umzulenken und dadurch nur eine Person zu töten. Die meisten würden sich für die zweite Option entscheiden. Der amerikanische Philosoph Michael Sandel weist uns jedoch darauf hin, dass die Präferenzen sich ändern, wenn man das Problem leicht abändert. Wie würde man entscheiden, wenn man, statt die Weiche zu stellen, einen dicken Mann auf die Gleise werfen müsste, um damit den Zug zum Stehen zu bringen? Bei dieser Sachlage fühlen sich die Befragten sichtlich unwohler. Sie bekommen ein anderes Gefühl von Verantwortung. Zum einen, weil sie sich aktiver einbringen sollen; zum anderen, weil es nicht mehr nur um fünf Personen geht, sondern auch um einen dicken Mann. Unser Opfer hat Konturen bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Schleier der Anonymität wurde uns von den Augen gerissen.

Wir sollten die Nachhaltigkeitsdebatte eher auf diese Weise führen, also statt über statistische Tode zu fachsimpeln, über Fuseini aus Ghana oder Molly aus London reden und dabei unseren ökologischen und sozialen Fußabdruck nachzeichnen. Man schließe die Augen, ziehe die Waffe, drücke den Abzug und lausche auf den dumpfen Ton des leblosen Körpers, wenn er auf dem Altbauparkett aufschlägt. Beim Öffnen der Augen liegt ein toter Mann auf dem Boden, unnatürlich gekrümmt, still, kälter werdend mit jeder Sekunde, in der man auf ihn hinabblickt. Ist eine Person immer noch nicht viel?

Und was ist, wenn man nicht auf sich selbst schaut, sondern auf ein Unternehmen? Hält man sich an Parncutts Schätzung, dann treibt eine gewisse Fast-Food-Kette allein durch ihre Hamburger-Verkäufe 24 Menschen am Tag in den Tod, jede Stunde einen. Dabei geht es wohlgemerkt um Todesfälle, die nicht mit ungesunder Ernährung, sondern vor allem mit den langfristigen ökologischen Folgen der Fleischproduktion zu tun haben.

Weil wir ein gebrochenes Verhältnis zum Tod haben, zaudern wir, uns mit dem Kill Score zu beschäftigen. Wer denkt darüber schon gern nach? Doch auch wenn der Kill Score nicht nach Schonkost klingt, können wir ihm nicht aus dem Weg gehen. Jeder von uns muss irgendwann sterben, aber es ist doch ein erheblicher Unterschied, ob man eines »natürlichen« oder eines »vorzeitigen« Todes stirbt. Leo Tolstoi eröffnet seinen Roman Anna Karenina mit dem berühmten Satz: »Alle glücklichen Familien gleichen einander, jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich.« Analog gilt: Der natürliche Tod ist für alle gleich. Der vorzeitige Tod nicht.

Wahrscheinlich führt diese Dramaturgie dazu, dass wir nicht wirklich über den Kill Score sprechen wollen. Wir möchten nicht über den Tod zur Unzeit reden. Und wahrscheinlich auch nicht wirklich den Tatort bis ins letzte Detail prüfen. Womöglich fänden wir dann unseren eigenen Fußabdruck auf dem Parkett.

Wo ein Opfer, da ein Täter. Und in diesem Buch geht es um Todesfälle mit Täter. Manchmal ist dieser Täter nicht leicht zu finden. Die Geschichten des Social-Media-Opfers Molly, des Jungen aus Japan, oder von Moritz’ tragischem Schicksal haben mich besonders berührt, weil hier Menschen getötet wurden, aber weit und breit kein Täter in Sicht war. Mollys Tod war Selbstmord, der Junge starb an einem Hitzschlag, Moritz bekam einen epileptischen Anfall. Sonst war wirklich niemand beteiligt? Keiner verantwortlich?

Erst wenn wir uns in solchen und anderen Fällen auf die Suche nach Täterinnen machen, können wir verstehen, wie wir durch unseren Fußabdruck in ökologischer und sozialer Hinsicht töten. Wir finden heraus, inwieweit unsere alltäglichen Entscheidungen – ob wir nun Lebensmittel im Supermarkt kaufen oder online bestellen und liefern lassen, mit dem Fahrrad oder Taxi fahren, Plastikmüll recyceln oder gedankenlos entsorgen – tödliche Folgen haben. Und was wir anders machen können.

Im Herzen bin ich immer noch ein Erbsenzähler. Und als Erbsenzähler weiß ich, dass sich Gott und Teufel im Detail verstecken. Ermittelt wird mit Genauigkeit und methodischer Vorsicht, wie sich dies bei einer Kriminalgeschichte – denn darum handelt es sich – gehört. Große Fragen gilt es zu klären. Wer ist für einen Todesfall – in welchem Ausmaß – verantwortlich? Wer haftet? Wie verändert sich unser Verständnis von Verantwortung durch neue Einsichten aus der Forschung über die Attribution von Handlungsfolgen?

Aber wir können die Schuld nicht nur bei den Verbraucherinnen suchen. Dieses Buch ist kein weiterer Beitrag zu dem Thema, wie Recycling den Planeten rettet. Neben dem Konsum eines Produkts geht es auch um diejenigen, die es herstellen. Tötet die Mutter, die ihrem Kind bleiverseuchtes Wasser reicht, oder tötet das Wasserwerk? Töten Heroinabhängige sich selbst oder töten die Dealer sie? Und was ist mit den Finanzinstituten, die in Unternehmen investieren? Sie stellen das Kapital bereit, das den Maschinenraum unserer Volkswirtschaft am Laufen hält, und treten als Eigentümer globaler Unternehmen auf.

Es gibt drei Verdächtige in dieser Geschichte – den Verbraucher, den Produzenten und den Investor. Sie alle haben sich offenbar stillschweigend damit arrangiert, ihre Rolle(n) im Kill Score zu ignorieren. Kein Kläger, kein Richter. Also auch kein Angeklagter.

Aber ein neuer Fall liegt auf dem Tisch, es gibt Tatorte zu besichtigen!

Bevor wir dieses erste Kapitel schließen, muss ich noch einmal kurz zu einem Freund zurückkehren, der genauso wichtig ist wie die Erbsenzählerin: dem Öko. Wir haben ihn auf den letzten Seiten etwas vernachlässigt. Wenn die Erbsenzählerin in den Eiswüsten der Abstraktion unwissentlich und meistens unwillentlich die Wahrheit vergräbt, welchen Spott hat unser Öko verdient?

Es war einfach, über Erbsenzähler zu lästern. Ich bin ja auch einer. Beim Öko fällt es mir schwerer. Aber es gibt zwei Körnchen Wahrheit in diesem Stereotyp. Das erste ist das Ausmaß, in dem Aufmerksamkeit weg von den Menschen hin zu dem Planeten gelenkt wird, für den es – um ein beliebtes Plakatmotiv abzukupfern – »keinen Planeten B gibt«.

Und dann kommt der Leitspruch der Ökos: »Primum non nocere«, erstens nicht schaden. Wir dürfen keinen negativen, nicht nachhaltigen Fußabdruck in unserer Umwelt hinterlassen. Ich habe gewisse Sympathien für diese Prämisse. Jedoch passt sie allzu offensichtlich nicht zur Lebensrealität. Der Öko sagt, unser Kill Score solle null sein. Nirgendwo sonst im Leben denken wir so radikal. Ob es um die Zulassung teurer medizinischer Behandlungen oder um den Einbau von Rauchmeldern geht, wir wägen ständig ab zwischen Leben und Tod auf der einen Seite und wirtschaftlichen Interessen sowie angeblichen Bedürfnissen auf der anderen. Warum also sollten wir diesen Grundsatz hier aufgeben?

Entscheidungen über Leben und Tod als Trade-offs zu klassifizieren, lässt einen unweigerlich zynisch wirken. Aber das Trolley-Problem ist, wie wir nicht zuletzt an den Tatorten dieses Buchs lernen werden, Lebensalltag.

Manchmal sind diese Trade-offs falsch, manchmal hat der Güterzug eine Bremse, und das Problem ist nur, dass wir sie nicht finden. Aber manchmal auch nicht. Wir können uns natürlich in die von Isaiah Berlin beschriebene »innere Zitadelle« zurückziehen, uns von der Welt abwenden, unseren Fußabdruck dadurch verwischen oder gar nicht erst entstehen lassen. Dieser Pfad führt zur sozialen Isolation, zum Verzicht auf jegliches Vergnügen. Kein glücklicher Weg. Auch wir müssen leben und, um den größten Genuss vom Dasein zu ernten, gemäß Nietzsche vielleicht sogar »gefährlich leben«. Wer gar keinen Fußabdruck haben möchte, der muss sich unweigerlich aus dieser Welt zurückziehen. Die Wahrheit – und vielleicht damit auch die Moral – liegt wahrscheinlich irgendwo zwischen diesen beiden Extremen, dem unbedachten gefährlichen Leben und dem Rückzug in die innere Zitadelle. Mensch sein heißt, auch einen Fußabdruck zu haben. Wir haben Einfluss auf unseren Fußabdruck, Macht, möchte man vielleicht sogar sagen, auch wenn wir den Weg nicht immer vorbestimmen können, Gefangene unseres Zeitalters, unserer Herkunft und der ökonomischen und sozialen Bedingungen sind, unter denen wir aufwachsen. Diese Umstände beschränken vielleicht unsere Macht, aber nicht unseren Willen zu handeln.

Wo auch immer die Verantwortung oder sogar die Schuld zu verorten ist, wie auch immer die wirtschaftlichen Fliehkräfte mit den moralischen bei der Ermittlung des »richtigen« Kill Score zusammenspielen: Menschen sterben. Das ist eine brutale Wahrheit. Und es ist Zeit, dass wir uns alle damit auseinandersetzen, Zeit für ein PR-Facelift für die Ökos und Erbsenzählerinnen. Und es ist an der Zeit, etwas dagegen zu tun.

In dieser Kriminalgeschichte wird es handgreiflich und ungemütlich. Aber diese Geschichte bietet auch die Chance, uns wie nie zuvor mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen und sie zu verstehen. Ein Happy End kann ich nicht versprechen. Welches Ende diese Geschichte – unsere Geschichte – schließlich nimmt, hängt von uns ab. Willkommen beim Kill Score.

2.

Vom Lifestyle-Tod zum Kill Score

Der erste Tote in diesem Buch stirbt weitgehend in Eigenverantwortung. Noch sind wir nicht bei den Tatorten in Teil 2 (Kapitel 4–8); unsere Detektivgeschichte beginnt mit einem unscheinbaren, unerwarteten Opfer. Sein Name: Farrel Austin Levitt, auch bekannt als Dick Farrel. Selbst wenn Farrel in unserem Kill Score später nicht auftauchen wird, ist seine Geschichte eine wichtige Krücke, um den Kill Score zu verstehen.

Im August 2021 starb Farrel am Coronavirus, nachdem er ein paar Wochen zuvor auf Facebook noch gegen die Impfung gewettert und sie als Schwindel bezeichnet hatte. Spätestens mit seinem Tod gelangte er zu trauriger Berühmtheit, denn Farrel war ein Moderator am rechten Rand des politischen Spektrums, der für den rechtspopulistischen US-Fernsehkanal Newsmax und verschiedene Sender in Florida arbeitete.

Farrels Geschichte ist deshalb interessant, weil sein Tod als »Lifestyle-Tod« bezeichnet werden kann. Er hat sich für seinen Tod selbst entschieden. Farrel, der kurz nach seinem 65. Geburtstag starb, lebte in einem Land, das allen Menschen über 60 Jahre eine kostenlose Corona-Impfung ermöglichte – und zwar schon seit Februar 2021. Farrel hätte sich im Februar, März, April, Mai, Juni oder Juli impfen lassen können. Er entschied sich jedoch für einen Lebensstil, der den Impfschutz ausschloss.

Keine Impfung ist perfekt.[5] Aber die Schlüsselfrage, um die es hier geht, ist die Entscheidungsfreiheit. Seit Februar 2021 hatte jeder US-Bürger über 60 die Wahl, sich impfen zu lassen oder nicht. Dabei ist die Wissenschaft sich einig darüber, dass die Impfung die Wahrscheinlichkeit, an dieser Virusvariante zu sterben, fast auf null senkt. Farrel stand vor jener Wahl und sagte: »Danke, aber nein danke!« Eine Lifestyle-Entscheidung.

Damit ist Farrel nicht allein. Sein Tod ist vielmehr typisch für eine Zeit und Generation, in der viele Menschen sich mit ihrem Lebensstil töten – zumindest in der westlichen Welt. Rauchen, Trinken, Drogen, Selbstmord, Zucker, Fett, mangelnde Bewegung. Wir wählen und schmieden Waffen, die den Tod bringen. Die Auswirkungen des Gebrauchs dieser Waffen sind detailliert untersucht. Wir wissen fast alle sehr genau, welche Folgen der Konsum von Alkohol, Drogen, Zucker etc. hat. Ohne die Pointe dieses Kapitels vorwegnehmen zu wollen – aber sollten wir uns nicht ehrlich fragen: Wenn wir uns selbst schaden und töten, wieso meinen wir, andere zu verschonen?

Auf den ersten Blick hat Farrels Geschichte jedoch nicht viel mit uns zu tun. Die Mehrheit der Europäer ist inzwischen »grundimmunisiert«. Sie verachtet Impfgegnerinnen und hält ihre Einstellungen für unwissenschaftlich. Tatsächlich aber wollen wir selbst nicht wahrhaben, dass unser eigener Lebensstil uns tötet. Wir Menschen handeln fast alle mehr oder weniger »unwissenschaftlich«. Der Adrenalinstoß, den Farrel genoss, als er sich an die Spitze der Impfgegnerbewegung setzte, unterscheidet sich nicht grundsätzlich von dem Adrenalinstoß, der durch ein kaltes Bier, Cola, Hamburger, Zigaretten, Joints oder Pillen ausgelöst wird. Wir alle treffen fast täglich Konsumentscheidungen, die vielleicht nicht als Todesursache auf unserer Sterbeurkunde vermerkt werden, aber das Risiko erheblich erhöhen, dass ein solcher Totenschein unseren Angehörigen vorzeitig ausgehändigt wird.

Selbstverständlich wirken sich diese (oft unbewusst in Kauf genommenen) Entscheidungen auf unsere Mitmenschen äußerst unterschiedlich aus. Dort, wo wir anderen schaden, interveniert dann meistens Vater Staat. Deshalb gibt es die Tabaksteuer, die Verkehrsregeln und auch die Impfpflicht für Personen, die in bestimmten Bereichen arbeiten. Aber der durch unseren Lebensstil bedingte (Frei-)Tod wird weitgehend toleriert. Es gibt nur einige wenige Waffen, die wir nicht legal gegen uns selbst richten können.

Natürlich sterben wir streng genommen beispielsweise nicht an Alkohol. Auch in einer Welt ohne Alkohol würde jeder und jede sterben. Übermäßiger Alkoholkonsum führt »nur« dazu, dass der Tod eher eintritt und das Lebensende quälender, schmerzhafter und übrigens auch kostspieliger wird als »friedlichere« Todesarten. Und dennoch nimmt der eine oder die andere eine Lebenserwartung in Kauf, die um 5 oder sogar 10, 15, 20 Jahre verkürzt ist, wenn er oder sie Rauschmittel wie Alkohol genießen kann.

Dick Farrel mag den Impfstoff für einen Bluff gehalten haben, die tödliche Wirkung des Virus war ihm jedoch bewusst und durchaus klar. Dennoch nahm er das Risiko auf sich – vielleicht weil ihm seine Anti-Impfstoff-Kampagne öffentliche Aufmerksamkeit und viele Facebook-Likes einbrachte. Farrel spielte mit seinem Leben und hat verloren.

Wo verläuft die Grenze zwischen Selbstzerstörung und Genuss? Die Frage wird uns in diesem Buch immer wieder beschäftigen. Wenn meine Frau morgen verkündet, sich nur noch mit Huel zu ernähren, einem Pulver, das mit Wasser angerührt angeblich alle Nährstoffe optimal kombiniert enthält, werden wohl viele darüber den Kopf schütteln, selbst wenn ihr damit ein Leben vergönnt wäre, das statistisch gesehen ein paar Monate länger währt als üblich.[6] Ähnlich würden wir uns über den Freund echauffieren, der zum Frühstück erst mal zehn Bier trinkt. Eine Variante dieses Verhaltens würden wir jedoch wahrscheinlich bei uns allen finden, wenngleich möglicherweise weniger extrem und weniger bewusst. Nicht zuletzt stellt sich die Frage, ob all dies unsere Umwelt etwas angeht, wenn wir uns nur selbst schaden.

Aber wie verhalten sich diese beiden Welten, unsere Eigenwelt und die Welt der anderen, zueinander? Wie sehr töten wir uns selbst? Welches Ausmaß hat das Lifestyle-Töten bereits angenommen, also der Kill Score, das Thema dieses Buches?

Den Beginn einer Antwort auf diese Frage finden wir in den Statistiken der Sterbefälle des Statistischen Bundesamts, das uns Auskünfte bereitstellt, die man sich detaillierter nicht wünschen kann.

Man nehme nur die Unterscheidung zwischen Todesursache V011 (»Fußgänger bei Zusammenstoß mit Fahrrad verletzt: Verkehrsunfall«) und V019 (»Fußgänger bei Zusammenstoß mit Fahrrad verletzt: Nicht näher bezeichnet, ob Verkehrsunfall oder Unfall außerhalb des Verkehrs«).[7] Im Jahr 2019 gehörten vier Todesfälle zur ersten Gruppe, ein Todesfall zur zweiten. Mithilfe der deutschen Statistik kann man also in einen Abgrund der Pedanterie blicken – und sich dann entschlossen davon abwenden. Deshalb halte ich mich für meine Beispiele lieber an Zahlen aus einem anderen Land: Großbritannien. Die Briten sind pragmatischer, und ihr Pragmatismus spiegelt sich auch in den öffentlichen Statistiken wider. Außerdem ist das Land in seiner demografischen und sozialen Struktur Deutschland recht ähnlich.

Das Amt für nationale Statistik (Office for National Statistics) unterscheidet zwischen »vermeidbaren« und »nicht vermeidbaren« Todesfällen. Intuitiv lassen sich diese Kategorien keineswegs nachvollziehen, zumindest nicht in der Art und Weise, wie sie angewendet werden. So gelten mit HIV/Aids verbundene Todesfälle immer und in allen Lebenslagen als »vermeidbar«. Auch an Tuberkulose zu sterben, wenn man noch keine 75 Jahre alt ist, gilt als »vermeidbar«. Wer jedoch mit 75 Jahren oder älter an Tuberkulose stirbt, dessen Tod gilt als »nicht vermeidbar«. Zum besseren Verständnis dieser Welt des Sterbens besuchen wir das Endspiel der Fußball-Europameisterschaft 2021 zwischen England und Italien. Wir dürfen annehmen, dass unter den Zuschauern niemand darüber nachgedacht hat, wie er sterben wird. Alle Zuschauer werden mit ihrer Mannschaft mitgefiebert haben. Nehmen wir jedoch an, dass die Zuschauer im Stadion einen halbwegs repräsentativen Querschnitt der englischen Bevölkerung bildeten (was nicht ganz zutrifft, denn Menschen verschiedener Nationalitäten waren anwesend und Männer überproportional vertreten), dann kann man anhand dieses sehr großen Publikums einen recht guten Überblick darüber gewinnen, wer woran sterben wird.

Gehen wir davon aus, dass etwa 65 000 Menschen im Stadion waren, und schauen wir uns die dazu passende Todesliste an. Die folgenden Angaben basieren auf britischen Statistiken, aber sie lassen sich im Geiste der Europameisterschaft auf den ganzen Kontinent und wohl auch auf die westliche Welt insgesamt übertragen. Die Übersicht der »vermeidbaren« Todesfälle liest sich wie folgt (mit der Einschränkung, dass in bestimmten Kategorien Altersgrenzen existieren, wie oben erwähnt):

Die häufigste Todesursache, nämlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, betrifft 1800 Personen.

Die zweithäufigste Todesursache, Lungenkrebs, wird für 1429 Todesfälle verantwortlich sein, auf alle anderen Krebsarten verteilen sich 2200 Tote.

Fast 1200 werden bei irgendeiner Art von Unfall (außer Verkehrsunfall) ums Leben kommen.

484 werden einer durch Alkohol verursachten Krankheit erliegen.

Mehr als 400 werden Selbstmord begehen.

287 wird eine Lungenentzündung das Leben kosten, 7 ein grippaler Infekt.

Rund 140 werden bei Verkehrsunfällen sterben, meist im Straßenverkehr.

95 werden an ärztlichen »Kunstfehlern« sterben (ein Wort, das seltsam harmlos klingt).

59 werden an Epilepsie sterben.

Rund 50 werden umgebracht werden.

12 von ihnen werden der Tuberkulose zum Opfer fallen.

9 werden durch Drogenkonsum umkommen.

Die übrigen Todesfälle gehören in die Kategorie »nicht vermeidbar«, rund 82 Prozent. Von den 65 000 Stadionbesuchern wären dies etwas weniger als 55 000.

Führt man dieses Gedankenexperiment in einem Entwicklungsland durch, fallen die Zahlen anders aus. Hier geht es aber um Lifestyle-Tote, und dafür ist die westliche Welt von besonderem Interesse. Ich habe weiter oben von den Todesursachen gesprochen. Tatsächlich sind diese Statistiken gespickt mit »Waffen« (Krankheiten etc.), aber nicht mit Ursachen. Eigens aufgeführt sind zwar Alkohol und Drogen als besonders auffällige »Todesarten«, ebenso die Selbsttötung, aber wo sind die anderen Laster, wie mangelnde Bewegung, Rauchen, zu hoher Konsum von Fett und Zucker? Um sie zu entdecken, muss man den Schleier lüften, den die jeweilige Krankheit fabriziert und der das dazugehörige Laster verhüllt.

Lungenkrebs ist eine tödliche Krankheit. Die eigentliche Todesursache ist der Tabakkonsum. Eine Behörde des amerikanischen Gesundheitsministeriums (Center for Disease Control and Prevention [CDC]) geht davon aus, dass 90 Prozent aller Todesfälle, die durch Lungenkrebs verursacht werden, auf das Rauchen zurückzuführen sind. Zu sagen, jemand sei an Lungenkrebs gestorben, ist also ungefähr so irreführend, wie zu sagen, jemand sei an einer Pistole gestorben. Genannt wird in beiden Fällen das todbringende Instrument, nicht der eigentliche Auslöser.

Dann gibt es noch Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Übergewicht. Auch wenn die einschlägigen Statistiken häufig zitiert werden, lohnt es sich doch, sie kurz zu erwähnen. Zwei Drittel der Männer und die Hälfte der Frauen in Deutschland gelten laut dem Robert Koch Institut als übergewichtig. Die Ursachen hierfür sind vielfältig, aber Zucker spielt eine entscheidende Rolle. Überraschenderweise ist hingegen in den meisten Ländern der Fettanteil der Ernährung während der letzten 30 Jahre zurückgegangen.

US-Amerikaner nehmen pro Tag im Durchschnitt fünf Esslöffel Zucker zu sich. Das ist dreimal so viel wie die ärztlich empfohlene Dosis. Fünf Esslöffel, das sind 18 Zuckerwürfel. Eine neuere Studie aus den USA stellt sogar fest, dass 180 000 Todesfälle weltweit jährlich auf zuckerhaltige Softdrinks zurückzuführen sind. Wissenschaftler der Universität Halle-Wittenberg haben herausgefunden, dass die Hälfte aller Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Deutschland – 160 000 Fälle pro Jahr – durch extrem ungesunde Ernährung verursacht wird. In Europa betrifft dies jährlich eine Million Menschen.

Aber diese Statistiken zu einzelnen Krankheiten und Todesarten helfen nicht unbedingt, den großen Bogen zu schlagen. Wir haben immer noch nicht die Frage beantwortet, welches Ausmaß der Tod – um genau zu sein, der »vorzeitige« oder »vermeidbare« Tod – mittlerweile angenommen hat. Versuchen wir also noch einmal, ein Gesamtbild zu skizzieren, und richten dabei unseren Blick auf das 20. Jahrhundert.