Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

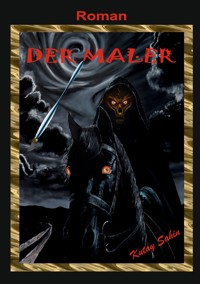

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Der Maler- ist ein atmosphärisch dichter Roman über Kunst, Wahnsinn und eine dunkle Macht, die durch Pinsel und Leinwand in unsere Welt dringt. Als der gefeierte Künstler Philippe Duwall einen geheimnisvollen Pinsel in einem Antiquitätengeschäft entdeckt, beginnt seine Kreativität förmlich zu explodieren. Doch bald zeigt sich: Seine neuen Werke haben eine unheimliche Wirkung, sie leben, ziehen Menschen in ihren Bann und fordern Opfer. Wer ein solches Bild besitzt, ist dem Tod geweiht. Philippe gerät in einen Strudel aus Albträumen, Schuld und Wahrheit, die tiefer reicht, als er je vermutet hätte. In einem letzten, verzweifelten Akt stellt er sich dem Dämon, den er selbst erschaffen hat, im Innersten seines eigenen Bildes. Der Maler ist ein psychologisch fesselnder Kunstthriller über den Preis der Inspiration und die Frage: Was passiert, wenn ein Werk seinen Schöpfer kontrolliert?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 176

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Vorwort

Jeder Mensch trägt ein verborgenes Bild in sich, eine Vorstellung von sich selbst, der Welt und all dem, was im Verborgenen lauert. Dieser Roman ist die Geschichte eines Künstlers, der genau dieses Bild gemalt hat. Doch was, wenn sich der Pinsel verselbstständigt? Was, wenn das Gemalte beginnt, den Maler zu formen?

„Der Maler“ ist mehr als eine Reise durch Farbe und Leinwand, es ist eine Reise an die Grenzen des Verstandes, durch die Tiefen menschlicher Sehnsucht und in die Schatten dessen, was wir nicht sehen wollen. Es geht um Schuld, um Liebe, um das Übernatürliche, und um den schmalen Grat zwischen Genie und Wahnsinn.

Ich lade dich ein, in diese Welt einzutauchen. Sei gewarnt: Die Wahrheit liegt nicht immer im Licht. Manchmal wartet sie im Schatten, gemalt mit einem Pinsel, der mehr ist als nur ein Werkzeug.

Kutay Sahin

Der Maler

Später Nachmittag.

Die Wolken hingen dunkel und bedrohlich am Himmel über Florenz, als Antonio die schweren Türen des Krankenhauses durchschritt. Ein Gewitter zog rasch herauf, Blitze erhellten die graue Dämmerung, gefolgt von krachendem Donner. Es war, als wollte die Natur ihn warnen: „Geh nicht hinein. Kehre um, geh weit weg von hier.“ Doch Antonio ignorierte das beklemmende Gefühl, das ihm schwer auf der Brust lastete. Der dringende Anruf des Arztes hallte noch in seinen Gedanken nach: „Kommen Sie schnell, Ihr Großvater liegt im Sterben.“

Während draußen das Unwetter tobte, trat Antonio leise in das Krankenzimmer, in dem sein Großvater Philippe seit gestern lag. Das Dröhnen des Donners vermischte sich mit dem gleichmäßigen Piepen der medizinischen Geräte. Der Raum war von einer sterilen Kälte erfüllt, die selbst die schweren Vorhänge nicht vertreiben konnten. Philippe lag da, eingefallen und entkräftet, ein gealterter Mann, kaum wiederzuerkennen.

Antonio betrachtete ihn mit einem schmerzvollen Blick, die wenigen verbliebenen grauen Haare, die faltige Haut, die tief eingesunkenen Augen. Sein Körper war abgemagert, bis auf die Knochen reduziert. Doch in seinen glasigen Augen lag ein Funke, ein klarer, scharfer Blick, der Antonio direkt ins Herz traf. Es war der letzte Rest des Mannes, den Antonio bewunderte, ein Fels in der Brandung, ein charismatischer Anführer, ein Mensch, dessen bloße Präsenz Respekt einflößte. Ein Mann wie ein Don!

Antonio, überwältigt von einem Gefühl der Endgültigkeit, trat näher. Behutsam setzte er sich an das Bett, griff nach der Hand seines Großvaters und fühlte, wie rau und kühl sie sich anfühlte. Ihre Blicke trafen sich, eine wortlose Verbindung voller Liebe, Trauer und unausgesprochener Fragen.

„Na, mein Junge,“ begann Philippe mit einer Stimme, die kaum mehr als ein Flüstern war. „Der Tag des Abschieds ist gekommen.“

„Nein!“ widersprach Antonio hastig, seine Stimme bebte vor Emotionen. „Du wirst wieder gesund, Großvater. Die Ärzte werden dir helfen.“

Philippe schüttelte leicht den Kopf, ein gequältes, wissendes Lächeln auf seinen Lippen. „Nein, Antonio. Es ist so weit. Und tief in deinem Herzen weißt du das auch.“

Antonio wollte etwas sagen, doch die Worte blieben ihm im Hals stecken.

„Weißt du, mein Junge,“ fuhr Philippe fort, seine Augen trüb, aber fest auf Antonio gerichtet, „ich hätte so gerne meine Urenkelkinder erlebt. Das war mein größter Wunsch.“ Seine Stimme wurde leiser, fast wehmütig. Dann, mit plötzlicher Schärfe, fügte er hinzu: „Verdammt, ich wünschte, ich hätte nie das Talent zum Malen gehabt.“ Antonio blickte ihn erstaunt an. „Wieso sagst du das, Großvater? Jeder hat deine Kunst geliebt. Du hast so viel damit erreicht, so viel Geld damit verdient!“

Philippe lachte leise, ein trockenes, bitteres Lachen. „Geld… Geld hat mir nie etwas bedeutet. Es war nur ein Mittel, um dir ein gutes Leben zu ermöglichen. Alles, was ich getan habe, war für dich, Antonio.“

Antonio schluckte schwer. „Du warst immer für mich da, Großvater. Dafür bin ich dir unendlich dankbar.“

Philippe lächelte sanft, seine Augen glänzten vor Tränen. „Du bist ein guter Junge, Antonio. Du warst die Sonne in meinem Leben, mein größtes Glück.“ Langsam griff er unter das Kopfkissen und zog einen Umschlag hervor. „Hier ist alles, was du brauchst. Mein Haus, mein Besitz, alles gehört dir. Der Safe hinter dem Bild mit dem Ritter enthält Bargeld und die Vollmacht über mein Konto. Es sollte dir ein sorgenfreies Leben ermöglichen.“

Doch Antonio ließ den Umschlag achtlos auf seinen Schoß sinken. „Das interessiert mich nicht, Großvater. Ich will nur, dass du bleibst.“

Philippe legte seine kalte Hand auf Antonios Arm. „Ich weiß, mein Junge. Aber du musst mir etwas versprechen.“

„Alles, was du willst, Großvater.“

Philippe sprach nun mit leiser, brüchiger Stimme, jeder Satz ein Kampf. „Das Bild…“ Er hielt inne, schnappte nach Luft. „Es ist noch nicht fertig.“ Mit überraschender Kraft, die unmöglich schien, packte er Antonio am Kragen, zog ihn zu sich heran. seine Augen bohrten sich in die seines Enkels, und er sprach mit einer: „Du musst es zu E…“

Doch plötzlich verließ ihn die Kraft, so als wollte irgendetwas verhindern, dass er weiterredete. Sein Körper sackte auf das Kissen zurück, und sein Atem wurde schwerer. Antonio sah, wie das Leben aus seinem Großvater wich. Philippe atmete noch einmal tief aus, und seine Augen schlossen sich, für immer.

„Großvater, Großvater!“ schrie Antonio verzweifelt, während er den leblosen Körper seines Großvaters schüttelte. Er war so plötzlich gegangen, so unwiderruflich.

Antonio wollte es nicht wahrhaben, dass sein Großvater, der immer für ihn da gewesen war, sein bester Freund, nun tot war. Es gab doch noch so viel zu sagen!

Fassungslos starrte Antonio auf den regungslosen Körper. Er wusste, dass kein Arzt der Welt seinen Großvater zurückholen konnte. Mit leerem Blick saß er auf der Bettkante und starrte Philippe an. Dann nahm er ihn behutsam in die Arme, legte dessen Kopf an seine Schulter und drückte ihn fest an sich. Mit leiser, schluchzender Stimme, als würde er Gott selbst fragen, flüsterte er „Warum er? Warum jetzt?“

Draußen tobte der fürchterliche Sturm, der scheinbar aus dem Nichts gekommen war. Antonio spürte den Verlust seines Großvaters in jeder Faser seines Körpers. Der Wind peitschte gegen die Fenster des Krankenhauses, als ob der Sturm seine Trauer widerspiegeln wollte.

In der Stille nach dem letzten Atemzug von Philippe schien die Zeit stillzustehen. Antonio saß bewegungslos da, den Blick auf das regungslose Gesicht seines Großvaters gerichtet, als wollte er dessen letzte Worte unauslöschlich in seinem Gedächtnis bewahren.

Nach einer Weile erhob er sich langsam. Mit einem letzten, liebevollen Blick beugte er sich vor und gab Philippe einen sanften Kuss auf die Stirn. „Leb wohl, Großvater, Du bist jetzt an einem besseren Ort.“ flüsterte er mit zitternder Stimme.

Antonio richtete sich auf, sein Herz schwer vor Trauer. Als der Arzt und eine Schwester eilig das Zimmer betraten, nickte er ihnen kaum merklich zu und trat hinaus in den langen, schwach beleuchteten Krankenhausflur. Seine Schritte waren langsam, fast mechanisch, und sein Blick schweifte ins Leere.

Er ging den Gang entlang, doch es fühlte sich an, als würde er sich durch dichten Nebel bewegen. Alles um ihn herum war verschwommen, die Stimmen der Menschen gedämpft, als ob sie aus einer anderen Welt kamen. Antonio wusste nicht, wohin er gehen sollte. Der Verlust seines Großvaters hatte ihm die Richtung genommen, die ihn bisher durchs Leben geführt hatte.

Doch seine Füße fanden instinktiv ihren Weg. Ohne darüber nachzudenken, lenkte ihn etwas Unbekanntes durch die Straßen, bis er schließlich vor dem alten Haus seines Großvaters stand. Der Sturm, der vor kurzem noch wütete, hatte sich gelegt. Der Wind war schwächer geworden, und die Regentropfen, die von den Dachkanten tropften, klangen wie ein leises Weinen.

Antonio betrachtete das Haus, das er so gut kannte. Es war in Dunkelheit gehüllt, doch selbst jetzt hatte es eine einladende Präsenz. Die alten Mauern schienen ihn zu rufen, als ob das Haus ihn in seine schützenden Arme nehmen wollte.

Mit einem tiefen Atemzug trat Antonio näher. Der Geruch von feuchtem Holz und Erde lag in der Luft. Als er die schwere Eingangstür aufschob, fühlte es sich an, als würde er in die Vergangenheit zurückkehren. Jeder Raum, jede Ecke erzählte Geschichten aus seiner Kindheit und vom Leben seines Großvaters, das untrennbar mit diesem Haus verbunden war.

Die Stille im Inneren war fast greifbar, doch Antonio empfand sie nicht als bedrohlich. Es war eine Stille, die ihn umfing, die ihn erinnerte und zugleich tröstete. Langsam schloss er die Tür hinter sich und ließ die Welt draußen zurück.

Während er die Trauer in sich bewältigte, wurde der letzte Wunsch und Worte seines Großvaters zum beherrschenden Gedanken. „Das Bild ist nicht fertig: Du musst zu E...“ Was meinte er damit? Antonio stand still in der Eingangshalle des alten Hauses. Es war ein lebendiges Denkmal vergangener Zeiten, ein Ort, der Geschichten in jeder Ritze der Holzdielen und jeder Falte der alten Vorhängebarg. Die Möbel waren schwer und aus dunklem Holz, die Wände behangen mit Gemälden, die Philippe einst mit Hingabe geschaffen hatte.

Die Kunstwerke schienen eine Energie auszustrahlen, die den Geist und die Leidenschaft ihres Schöpfers bewahrte. Farben schimmerten sanft im gedämpften Licht, und Antonio hatte das Gefühl, als könnten die Figuren auf den Leinwänden jeden Moment zum Leben erwachen.

Inmitten all dieser Erinnerungen stand die Büste seiner Mutter auf einem Podest. Die meisterhafte Arbeit seines Großvaters schien ihre Essenz einzufangen, die zarten Gesichtszüge, das sanfte Lächeln, die leicht geneigte Haltung des Kopfes, all das ließ Antonio innehalten.

Er trat näher, seine Hand zitterte leicht, als er die kalte Oberfläche der Büste berührte. Ein Schauer lief ihm über den Rücken, nicht vor Kälte, sondern wegen der Erinnerungen, die ihn überwältigten.

Er war damals erst sechs Jahre alt gewesen, als er gesehen hatte, wie sein Großvater diese Büste geschaffen hatte. Es war eine Zeit voller Liebe und Schmerz. Antonio erinnerte sich daran, wie Philippe unermüdlich an dem Kunstwerk gearbeitet hatte, wie er jede Linie und Kurve mit so viel Sorgfalt modellierte, als wäre es seine letzte Möglichkeit, ihre gemeinsame Vergangenheit zu bewahren.

In dieser Halle, umgeben von der Kunst seines Großvaters, spürte Antonio dessen Präsenz in jedem Detail. Es war, als würde Philippe noch immer über ihn wachen, wie er es immer getan hatte. Ein bittersüßes Lächeln erschien auf Antonios Gesicht, während er sich daran erinnerte, wie Philippe ihn einst über die Kunst belehrt hatte und ihm Mut gemacht hatte, als er selbst mit seinen ersten Skizzen kämpfte.

„Ich vermisse dich, Großvater“, flüsterte Antonio, seine Stimme fast verschluckt von der Stille des Hauses.

Er ließ die Hand von der Büste gleiten, drehte sich um und ging langsam in den Salon. Die Vergangenheit war allgegenwärtig, doch an diesem Tag fühlte Antonio auch eine seltsame Stärke, als ob die Erinnerungen ihn stützten und ihm den Weg wiesen.

„Großvater Großvater, Micky ist nirgends zu finden! Ich glaube, er ist weggelaufen!“

Phillipe hob seinen Enkel auf den Schoß und sprach mit sanfter, beruhigender Stimme:

„Mach dir keine Sorgen, mein Junge. Dein Kätzchen erkundet bestimmt nur die Umgebung. Wenn er Hunger hat, kommt er sicher wieder nach Hause.“

Antonio schniefte leise, aber die warmen Worte seines Großvaters schafften es, ihn etwas zu beruhigen. Schließlich fragte er neugierig: „Was machst du da, Großvater?“ und deutete auf die Ton Figur, an der Phillipe arbeitete.

„Ich mache eine Büste deiner Mutter“, erklärte Phillipe mit einem sanften Lächeln. „Damit wir sie immer bei uns haben. Sie war auch meine Tochter.“

Antonio blickte ihn mit großen Augen an. „Wo ist denn meine Mama?“

Phillipe hielt einen Moment inne, strich Antonio liebevoll über die Wange und sagte leise,

„Sie ist jetzt im Himmel, mein Junge. Dort geht es ihr sehr gut, zusammen mit deinem Papa.“

Antonio nickte nachdenklich und schwieg einen Moment, bevor Phillipe vorschlug: „Komm, lass uns zusammen etwas malen.“

„Au ja!“ rief Antonio begeistert, sprang vom Schoß seines Großvaters und griff nach seinem Zeichenblock und den Farbstiften auf dem Tisch. „Was soll ich malen?“

„Wie wäre es mit Micky?“ schlug Phillipe vor.

Antonio strahlte und machte sich eifrig ans Werk. Der Großvater sah ihm liebevoll über die Schulter, gab ihm hin und wieder einen kleinen Tipp und war beeindruckt von der Begeisterung und dem Talent seines Enkels.

„Das machst du hervorragend, Antonio“, lobte er schließlich. „Du hast ein richtiges Händchen fürs Zeichnen das hast du wohl von mir geerbt, dein Vater hatte zwei linke Hände.“

Antonio grinste stolz, als Phillipe ihm durchs Haar strich. In diesem Moment hörten sie ein leises Miauen.

„Schau mal, da ist ja Micky! Siehst du? Ich habe doch gesagt, dass er wieder nach Hause kommt.“

Mit einem erleichterten Lächeln nahm Phillipe die Katze auf den Arm. „Komm, Antonio. Es ist Zeit, ins Bett zu gehen.“

Gemeinsam gingen sie in Antonios Zimmer. Nachdem Antonio sich ins Bett gekuschelt hatte, setzte sich Phillipe an seine Seite und erzählte ihm noch eine kleine Gute-Nacht-Geschichte.

„Träum etwas Schönes, mein Junge“, flüsterte der Großvater, bevor er das Licht ausmachte.

Als Phillipe die Tür leise schloss, verweilte er einen Moment, lauschte dem tiefen Atem seines Enkels und spürte einen Moment des Friedens. Doch dieser Frieden war flüchtig. Mit einem Seufzen wandte er sich ab und ging die knarrende Holztreppe hinunter in sein Atelier.

Im schwachen Licht der Tischlampe wirkte Philippes Gesicht müde, gezeichnet von der Trauer, die der Verlust seiner Tochter in ihm hinterlassen hatte. Seine Schultern waren gebeugt, und sein Blick, der auf die unfertige Büste gerichtet war, spiegelte eine tiefe Sehnsucht wider.

Er setzte sich auf den Hocker vor seinem Arbeitstisch, nahm den feinen Modellierspatel in die Hand und begann erneut, an den Details zu arbeiten. Seine Finger glitten über den Ton, formten die zarten Gesichtszüge seiner Tochter mit einer Hingabe, die fast an Verzweiflung grenzte. Es war, als würde er versuchen, sie durch seine Hände wieder zum Leben zu erwecken, ihre Augen, die ihn einst voller Wärme angesehen hatten, ihr Lächeln, das ihm stets Trost gespendet hatte.

Jede Berührung des Tons war von einer intensiven Mischung aus Liebe und Schmerz durchdrungen. Phillipe arbeitete mit einer Leidenschaft, die weit über den künstlerischen Ausdruck hinausging. Die Büste war nicht nur ein Kunstwerk, sie war sein verzweifelter Versuch, etwas von ihr zurückzuholen, etwas Greifbares zu schaffen, das ihn mit ihr verband.

Die Stunden vergingen, und das monotone Ticken einer alten Standuhr im Hintergrund war das einzige Geräusch, das die Stille des Raumes durchbrach. Schließlich hielt Phillipe inne, um sein Werk zu betrachten. Eine einzelne Träne rollte seine Wange hinunter, während er leise murmelte:

„Du wirst immer bei uns sein, mein Engelchen.“

Behutsam legte er den Spatel zur Seite, nahm ein Tuch und bedeckte die Büste, als wollte er sie vor der Welt schützen. Dann löschte er das Licht, warf einen letzten Blick auf das Atelier und ging langsam ins Bett.

Doch der Schlaf wollte in dieser Nacht nicht kommen. Sein Herz war schwer, die Trauer tief. Aber die Arbeit an der Büste gab ihm Kraft, und ein Gefühl von Nähe zu seiner geliebten Tochter.

Antonio blieb vor dem Gemälde stehen und betrachtete es eingehend. Antonio erinnerte sich, wie Phillipe viel länger an diesem Bild gearbeitet hatte als an all seinen vorherigen Werken. Er hatte es einige Male verworfen und wieder neu angefangen. Es passte nicht zu seinem Großvater, düstere Bilder zu malen. Mit diesem Gemälde hatte alles begonnen, die Veränderung, der schleichende Zerfall.

Damals, kurz bevor Phillipe mit der Arbeit an dem unheimlichen Reiter begonnen hatte, hatte Antonio selbst einen neuen Lebensabschnitt eingeläutet. Er hatte sich eine Wohnung in der Stadt gekauft und war dorthin gezogen, um eigenständig zu leben. Trotzdem besuchte er seinen Großvater regelmäßig, oft mehrmals die Woche. Doch was er in den darauffolgenden Wochen miterlebte, machte ihn tief betroffen.

Mit jedem Besuch sah er, wie Phillipe immer mehr an Kraft verlor. Seine einst lebhafte Ausstrahlung schien langsam zu verblassen. Antonio versuchte, ihn zu überzeugen, einen Arzt aufzusuchen, doch Phillipe wies diese Vorschläge stets entschieden zurück. „Ich brauche keine Ärzte“, hatte er immer wieder gesagt, „die Kunst ist meine Medizin.“

Antonio konnte nicht verstehen, warum sein Großvater beim Malen so beharrlich blieb. Während Phillipe weiter an dem unheimlichen Reiter arbeitete, schien sich seine Verfassung noch zu verschlechtern. Das Gemälde zog Phillipe auf eine Weise in seinen Bann, die Antonio bis heute Rätsel aufgab. Es war, als ob die düstere, geheimnisvolle Aura des Bildes eine unsichtbare Macht ausübte, die ihn immer tiefer in sich hineinzog.

Nun stand Antonio erneut in diesem Atelier, umgeben von den Erinnerungen an seinen Großvater und dessen Lebenswerk. Der unheimliche Reiter schien ihn mit seinem eindringlichen Blick zu beobachten, fast so, als wollte er ihm etwas sagen. Antonio spürte, wie sich ein Kloß in seinem Hals bildete, während er die Details des Gemäldes betrachtete die dunklen Wolken, die grauenhafte Gestalt auf einem wilden Pferd, die bedrohliche Atmosphäre, die von dem Werk ausging.

Mit schwerem Herzen dachte Antonio an die letzten Tage von Phillipe. Trotz seiner zunehmenden Schwäche hatte er das Gemälde mit unerschütterlicher Entschlossenheit vollendet. Es war, als ob Phillipe wusste, dass es sein Vermächtnis sein würde.

Antonio nahm einen tiefen Atemzug und ließ seinen Blick auf dem Gemälde ruhen, das vor ihm auf der Staffelei lag. Die Farben waren dunkel und bedrückend, die Pinselstriche intensiv, fast aggressiv, als hätten sie den inneren Kampf seines Großvaters in jeder Bewegung eingefangen. Dieses Bild, das letzten Werke von Phillipe, strahlte eine derart düstere und rätselhafte Energie aus, dass Antonio jedes Mal ein Schauer über den Rücken lief, wenn er es ansah.

Seine Hand glitt zögerlich über das Gemälde. Die kalte Oberfläche unter seinen Fingern fühlte sich fast lebendig an. Er schloss die Augen und flüsterte „Ich wünschte, ich hätte mehr für dich tun können, Großvater.“ Seine Stimme klang hohl in dem stillen, verstaubten Raum, als ob die Worte von den Wänden aufgesogen würden, bevor sie verklangen.

Antonio öffnete die Augen wieder und starrte auf das Gemälde, das ihn mit seinem unheimlichen Sog fesselte. Der Reiter auf dem wilden, schwarzen Pferd wirkte wie ein Wächter einer dunklen Welt. Seine leuchtenden Augen schienen Antonio direkt anzusehen. Die Atmosphäre des Bildes war beklemmend, die bedrohlichen Wolken, die verzerrte Landschaft, alles wirkte surreal und doch erschreckend real.

In Gedanken versunken, begann Antonio sich zu fragen: Könnte dieses Gemälde etwas mit der Veränderung seines Großvaters zu tun gehabt haben? Phillipe war in den letzten Wochen seines Lebens stiller und zurückgezogener geworden, fast als hätte er sich von der Welt verabschiedet, noch bevor sein Körper es tat. Antonio erinnerte sich an die Gespräche, die sie geführt hatten, immer seltener und immer weniger von der Wärme und dem Humor erfüllt, die Phillipe einst ausgezeichnet hatten.

„Nein“, schüttelte Antonio den Kopf und sprach laut mit sich selbst, als wolle er die düsteren Gedanken vertreiben. „Das ist Unsinn. Es war nicht das Gemälde. Es war die Trauer. Es war der Verlust.“ Er konnte in diesem Augenblick nicht ahnen, wie nah er mit seinen Gedanken an der Wahrheit war!

Doch kaum hatte er die Worte ausgesprochen, durchfuhr ihn ein seltsames Gefühl. Die Luft im Atelier schien plötzlich schwerer zu werden, als ob der Raum selbst auf ihn herabdrückte. Ein Hauch von etwas Unbekanntem, beinahe Greifbarem, lag in der Stille.

Antonio blickte sich um, sein Herzschlag beschleunigte sich. Der Gedanke, dass er sich das alles nur einbildete, beruhigte ihn nicht. Sein Blick kehrte zum Gemälde zurück, und für einen Augenblick meinte er, eine Bewegung zu sehen, ein winziges Flimmern in den dunklen Schatten des Reiters. Er schüttelte den Kopf, rieb sich die Augen und atmete tief durch. Während er das Gemälde weiter betrachtete, verlor er sich in Erinnerungen. Er sah vor seinem inneren Auge, wie Phillipe damals angefangen hatte, das Bild zu malen und an diesem Werk gearbeitet hatte.

Phillipe Duvall war ein angesehener Künstler, bekannt für seine meisterhaften Porträts und Landschaften. Seine Werke waren von einer solchen Lebendigkeit, dass sie oft als „Fenster zu einer anderen Welt“ beschrieben wurden. Doch in einem kühlen Abend im Spätsommer, einige Wochen vor seinem Tod, begann eine Geschichte, die selbst für seine kühnsten Bewunderer undenkbar war, die Geschichte vom Pinsel des Dämons

An jenem Abend kehrte Phillipe von einer Kunstausstellung in der Stadt zurück. Der Himmel war mit dichten Wolken bedeckt, und ein eisiger Wind peitschte die Straßen. Der Regen prasselte unaufhörlich, und Phillipe, der keinen Schirm dabeihatte, suchte Unterschlupf in einem kleinen Antiquitätengeschäft, das ihm noch nie zuvor aufgefallen war.

Das Geschäft war düster, die Luft schwer von Staub und Alter. Regale, vollgestopft mit Büchern, Skulpturen und Gemälden, säumten die Wände, während der Geruch von altem Holz und etwas Unbestimmtem den Raum erfüllte. Phillipe wurde von einer seltsamen Faszination ergriffen. Seine Augen wanderten umher, bis sie schließlich auf einen Gegenstand fielen, der ihn wie magisch anzog.

Es war ein Pinsel, sorgfältig platziert in einer gläsernen Vitrine. Der Griff war aus hell lackiertem Holz, das in Licht und Schatten zu glühen schien, und die Borsten bestanden aus einem feinen, unnatürlich glänzenden Material. Phillipe konnte seinen Blick nicht von dem Pinsel abwenden. Es schien, als würde er zu ihm flüstern, leise, verführerische Stimmen, die ihm versprachen, ihn zu einem noch größeren Künstler zu machen, als er es ohnehin schon war.

Der Ladenbesitzer, ein hagerer alter Mann mit Augen, die tiefer wirkten als jeder Ozean, trat aus den Schatten. „Ah, Sie haben den Pinsel entdeckt,“ sagte er mit einer Stimme, die so weich war, dass sie kaum mehr als ein Hauch war. „Er ist ein Werkzeug von unschätzbarem Wert.

Phillipe, völlig eingenommen, fragte: „Was macht ihn so besonders?“