6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Anaconda Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

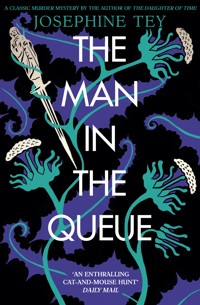

London in den 1920er-Jahren: Großes Gedränge vor dem Theater im West End, die Karten für die letzten Aufführungen des Musicals sind heiß begehrt. Da sackt ein junger Mann inmitten der Menge zusammen, in seinem Rücken steckt ein Dolch. Niemand der Umstehenden will von der Tat etwas mitbekommen haben. Und wer ist das Opfer überhaupt? Ein Fall für Inspector Grant von Scotland Yard, dessen Ermittlungen sich mühsam genug anlassen. Die Schottin Josephine Tey (1896–1952) überwand die Grenzen, die dem Krimi-Genre zu ihrer Zeit gesetzt waren, und schuf mit ihrem ersten Fall für Inspector Grant einen klugen Roman voll überraschender Wendungen.

- Josephine Teys Krimis sollte man nicht verpassen: Einer wurde Grundlage für einen Hitchcock-Film, einen anderen wählte die »Crime Writers’ Association« 1990 zum »besten Kriminalroman aller Zeiten«!

- »Inspektor Alan Grant, ein super Typ und die Bücher sind richtig gut geschrieben.« NDR

- Ein Klassiker des Golden Age der Kriminalliteratur und erster Band der sechsteiligen Alan-Grant-Reihe

- Großes Lesevergnügen mit einer ordentlichen Prise britischen Humors

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 228

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Josephine Tey

Der Mord in der Schlange

Inspector Grants erster Fall

Anaconda

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und

enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte

Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung

durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung

oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in

elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und

zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlichgeschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- undData-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jeglicheunbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1929 unter demTitel The Man in the Queue bei Methuen in London. Die Übersetzungvon Alfred Dunkel erschien erstmals 1972 im Wilhelm Heyne Verlagin München. Orthografie und Interpunktion wurden für diese Ausgabeauf neue Rechtschreibung umgestellt.

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sindim Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© der Übersetzung 1972 by Wilhelm Heyne Verlag, München

© dieser Ausgabe 2024 by Anaconda Verlag, einem Unternehmender Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München

Alle Rechte vorbehalten.

Umschlagmotiv: Adobe Stock / Creative Juice

Umschlaggestaltung: www.katjaholst.de

Satz und Layout: InterMedia – Lemke e. K., Heiligenhaus

ISBN 978-3-641-32450-6V001

www.anacondaverlag.de

Inhalt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Es war zwischen sieben und acht Uhr an einem Märzabend. Überall in London wurden Kinos und Theater geöffnet. Die Anhänger von Thespis und Terpsichore standen geduldig in Viererreihen vor den Toren des Versprechens. Hier und da gab es natürlich keine Kolonnen. Vor dem Irving standen zum Beispiel nur fünf Leute auf den beiden Eingangsstufen; griechische Tragödie war nicht sonderlich beliebt. Vor dem Playbox war überhaupt niemand. Im Arena trat seit drei Wochen ein Ballett auf. Hier hatten sich zehn Personen für Galerieplätze und eine lange Schlange für das Parterre angestellt. Aber vor dem Woffington schienen sich beide Menschenschlangen bis ins Unendliche zu erstrecken. Schon vor einiger Zeit war ein lordhafter Portier an der Parterre-Schlange entlanggegangen. Mit ausgestrecktem Arm hatte er eine Geste gemacht, die alle Hoffnung zu vernichten schien. Dabei hatte er gesagt: »Ab hier ist Schluss!« Nachdem er so die Schafe von den Böcken getrennt hatte, zog er sich wieder auf seinen olympischen Platz vor dem Theater zurück, hinter dessen breiten Glastüren Wärme und Geborgenheit lockten. Aber niemand hatte sich von der langen Schlange entfernt. Wer dazu verdammt war, noch drei Stunden länger hier auszuharren, schien das Martyrium gleichgültig auf sich zu nehmen. Man lachte und plauderte und bot sich gegenseitig Schokoladenstückchen aus knisterndem Silberpapier an. Noch drei Stunden auf die nächste Vorstellung warten? Na und? Wer würde das nicht tun? Schließlich lief ja Didn’t you Know? die letzte Woche. Seit nahezu zwei Jahren war die musikalische Komödie in London die Sensation gewesen, und jetzt begann der Schwanengesang. Jedermann von London schien sich nun vor dem Woffington zusammenzudrängen, um diese Show noch einmal genießen zu können; um zu sehen, ob Golly Gollan einen neuen Gag seinem Triumph der Torheit hinzufügen würde … Golly Gollan, der von einem wagemutigen Manager vor einem Leben auf der Straße bewahrt worden war und seine Chance genutzt hatte. Man wollte sich noch einmal im lieblichen Reiz und temperamentvollen Glanz von Ray Marcable sonnen, die vor zwei Jahren wie ein Komet aufgetaucht war und alle bekannten Stars in den Schatten gestellt hatte. Jetzt würde sie – wie alle guten Dinge – nach Amerika gehen. Nach diesen letzten zwei Jahren mit Ray Marcable würde London wie eine unvorstellbare Wüste sein. Wer würde sich also nicht geduldig ein paar Stunden lang anstellen, um sie wenigstens noch ein einziges und letztes Mal zu sehen?

Seit fünf Uhr hatte es genieselt, und es wehte auch ein ziemlich rauer Wind, aber das vermochte niemanden abzuschrecken; nicht einmal das Wetter konnte heute ernst genommen werden. Die Menschenschlange harrte geduldig aus. Zeitungsjungen waren aufgetaucht, wie Wiesel an der Schlange entlanggeflitzt und wieder verschwunden, nachdem sie einen Teil ihrer Zeitungen abgesetzt hatten. Dann hatte ein Mann, dessen Beine kürzer gewesen waren als sein Körper, einen zerlumpten Teppich auf dem nassen Pflaster ausgebreitet und damit begonnen, seine Gliedmaßen zu verrenken, bis er schließlich wie eine unversehens überraschte Spinne ausgesehen hatte; seine traurigen Krötenaugen waren immer wieder an anderen und völlig unerwarteten Plätzen aufgetaucht, sodass selbst dem gleichgültigsten Zuschauer ein kaltes Prickeln über den Rücken gerieselt war. Ihm folgte dann ein Mann, der auf einer Geige bekannte Weisen gespielt hatte; dass die E-Saite einen halben Ton zu tief gestimmt war, hatte er gar nicht gemerkt. Beinahe gleichzeitig war auch noch ein Straßensänger aufgetaucht, der sentimentale Balladen zum Besten gegeben hatte, begleitet von drei Musikanten. Danach hatten noch ein Zauberkünstler, ein Evangelist und ein Mann, der sich als Entfesselungskünstler produzierte, ihre Vorstellungen gegeben. Alle diese Leute waren nach Beendigung ihrer Darbietung an der langen Schlange entlanggewandert und hatten ihren bescheidenen Obolus geheischt und kassiert. Um das kurzweilige Programm komplett zu machen, hatte es natürlich auch nicht an Hausierern gefehlt, die Süßwaren, Zündhölzer, Spielzeug und sogar Ansichtskarten verkauft hatten. Gutmütig hatte die wartende Menge ein paar Pence geopfert, um sich für die gebotene Unterhaltung zu bedanken, die ihnen die lange Wartezeit verkürzte.

Und dann kam plötzlich Bewegung in die lange Schlange. Für den Erfahrenen konnte es dafür nur eine Ursache geben – die Türen wurden geöffnet. Hocker wurden zusammengeklappt und in großen Taschen verstaut; Naschwerk verschwand; Geldbörsen wurden gezückt. Das so herrlich aufregende Spiel hatte begonnen. Wie würde man dabei abschneiden? Sieg, Platz oder Verlierer? Bis zur Kasse war ein langer Weg. Während am Kopf der langen Schlange klirrende Münzen auf dem Zahlteller verkündeten, dass die ersten Glücklichen ihren Zutritt zum Paradies erkauft hatten, drängten die weiter hinten Stehenden ungeduldig nach, bis von vorn lautstark protestiert wurde. Ein Polizist ging an der Schlange entlang, um wieder einigermaßen für Ordnung zu sorgen.

»Na, na!«, sagte er gutmütig. »Immer mit der Ruhe! Ist ja noch Zeit genug. Drängeln nutzt doch gar nichts. Alles zu seiner Zeit.«

Ab und zu rückte die Schlange ein, zwei Schritte vor, wenn wieder einige der Auserwählten aufatmend durch den Eingang verschwunden waren. Jetzt hielt eine dicke Frau den Betrieb auf, indem sie in ihrer Handtasche nach mehr Geld fummelte. Hätte die dumme Pute sich nicht vorher nach der Höhe des Eintrittspreises erkundigen können? Die Frau schien die Feindseligkeit zu spüren, denn sie drehte sich um und fauchte den hinter ihr stehenden Mann wütend an: »He, so schubsen Sie doch nicht so! Kann eine Dame nicht mal ihren Geldbeutel aus der Handtasche nehmen, ohne dass deswegen gleich jedermann sein gutes Benehmen vergisst?«

Aber der Mann, den sie angesprochen hatte, reagierte überhaupt nicht. Sein Kopf war auf die Brust gesunken. Der empörte Blick der Dicken fiel lediglich auf den weichen Hut des Mannes. Sie schnaufte verächtlich, drehte sich wieder um und legte das Geld für die Eintrittskarte hin.

Der Mann hinter ihr sackte in die Knie, sodass die nächsten Leute hinter ihm beinahe über ihn gefallen wären. Er verharrte einen Augenblick in dieser Position, dann kippte er noch langsamer um und fiel auf sein Gesicht.

»Der Bursche ist ohnmächtig geworden«, sagte jemand. Niemand rührte sich zunächst, bis schließlich ein Mann daran dachte, dem Zusammengebrochenen zu helfen. Er bückte sich bereits nach ihm, doch plötzlich zuckte er zurück. Eine Frau kreischte entsetzt auf. Die schiebende und drängende Menge erstarrte jäh zu einer regungslosen Masse, dann zogen sich die Nächststehenden in einer instinktiven Reaktion langsam zurück.

Der Mann lag im hellen Lichtschein, der jede Einzelheit erkennen ließ. Aus dem grauen Tweed-Mantel ragte ein silbernes Ding schräg nach oben. Es glitzerte beinahe unheimlich im nackten, kalten Licht.

Es war das Heft eines Dolches.

Bevor der Ruf »Polizei!« noch richtig laut geworden war, tauchte der Constable vom hinteren Ende der Schlange auf. Er hatte sich bereits bei den ersten hysterischen Schreien der Frau umgedreht. Jetzt stand er da, starrte einen Moment auf die Szene, beugte sich über den Mann, drehte dessen Kopf langsam ins Licht, ließ ihn wieder los und sagte zu dem Mann hinter dem Schalter: »Telefonieren Sie nach einem Krankenwagen! Und nach der Polizei!« Dann richtete er seinen ziemlich schockierten Blick auf die Schlange. »Kennt jemand von Ihnen diesen Gentleman?«

Aber niemand behauptete, mit der regungslosen Gestalt auf dem Boden bekannt zu sein.

Hinter dem Mann hatte ein wohlhabendes Paar aus der Vorstadt gestanden. Die Frau stöhnte beständig vor sich hin, machte dabei aber ein vollkommen ausdrucksloses Gesicht.

»Oh, Jimmy, lass uns heimgehen! Lass uns nach Hause gehen, Jimmy!«

Auf der gegenüberliegenden Seite vom Schalter stand die dicke Frau, von jähem Entsetzen wie gelähmt, die Eintrittskarte zwischen den Fingern in den schwarzen Handschuhen. Sie traf keinerlei Anstalten, sich einen Platz zu suchen, obwohl der Weg für sie jetzt frei war.

Die Schreckensnachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer durch die lange Menschenschlange.

Ein Mann war ermordet worden!

»Oh, Jimmy, lass uns heimgehen! Lass uns nach Hause gehen, Jimmy!«

Jimmy sagte zum ersten Mal auch etwas.

»Ich glaube nicht, dass wir das jetzt können, altes Mädchen. Die Polizei muss erst entscheiden, ob sie uns brauchen wird oder nicht.«

Der Constable hatte es gehört und sagte: »Da haben Sie ganz recht! Sie können jetzt nicht gehen. Die ersten sechs müssen hierbleiben. Und Sie auch!«, wandte er sich an die Dicke. »Die anderen gehen bitte weiter!« Er gestikulierte dabei wie ein Verkehrspolizist, der nach einem Unfall neugierige Zuschauer zum Weitergehen auffordert.

Jimmys Frau brach in hysterisches Schluchzen aus. Die Dicke protestierte ungestüm. Sie sei hergekommen, um die Show zu sehen. Von dem Mann wüsste sie überhaupt nichts. Die vier Leute hinter dem Vorstadt-Ehepaar schienen auch keine Lust zu haben, in eine Sache verwickelt zu werden, mit der sie nicht das Geringste zu tun hatten und deren Ausgang gar nicht abzusehen war. Auch sie protestierten und behaupteten, nichts zu wissen.

»Kann schon sein«, sagte der Polizist. »Aber das alles werden Sie auf dem Revier erklären müssen. Kein Grund zu Befürchtungen«, fügte er tröstend, aber unter den gegebenen Umständen wenig überzeugend hinzu.

Die Schlange rückte allmählich weiter nach vorn. Der Portier brachte von irgendwoher einen grünen Vorhang und deckte den Toten damit zu. Das automatische Klingeln von Münzen begann von Neuem und setzte sich fort, gleichgültig wie der feine Nieselregen. Der Portier versprach den sieben Betroffenen, Plätze für sie zu reservieren. Schließlich trafen Krankenwagen und Polizei von der Gowbridge Police Station ein. Ein Inspector stellte ein kurzes Verhör mit den sieben Leuten an, notierte Namen und Adressen, dann entließ er sie mit der Aufforderung, sich im Bedarfsfall zur Verfügung zu halten. Jimmy brachte seine schluchzende Frau mit einem Taxi fort. Die übrigen fünf Personen nahmen gerade noch rechtzeitig ihre Plätze ein, bevor sich der Vorhang zur Abendvorstellung von Didn’t You Know? hob.

2

Superintendent Barker drückte einen sorgfältig manikürten Zeigefinger auf den elfenbeinernen Klingelknopf auf der Unterseite des Tisches.

»Sagen Sie Inspector Grant, dass ich ihn sprechen möchte«, befahl er dem Beamten, der beinahe augenblicklich hereingekommen war.

Kurz darauf betrat Inspector Grant das Zimmer. Er begrüßte heiter seinen Chef, und Barkers Gesicht hellte sich unwillkürlich etwas auf.

Außer Pflichtbewusstsein, Liebe zum Beruf, scharfem Verstand und Mut besaß Inspector Grant noch eine Eigenschaft. Er sah nicht im Mindesten aus wie ein Polizeibeamter. Er war von mittlerer Größe, schlank und sehr elegant, aber keineswegs aufdringlich gekleidet.

Barker hatte jahrelang vergeblich versucht, den Chic seines Untergebenen zu imitieren. Bisher hatte er damit jedoch nur erreicht, zu sorgfältig gekleidet auszusehen. Ansonsten war er ein schwerfälliger Trampel. Aber das war auch schon das Schlimmste, was man von ihm hätte sagen können. Wenn er es erst einmal auf jemanden abgesehen hatte, dann wünschte sich dieser Jemand meist, niemals geboren worden zu sein.

Jetzt betrachtete er seinen Untergebenen mit einer Art von Bewunderung, die frei war von jedem Neid oder Ärger. Dann kam er sofort zur Sache.

»Gowbridge geht’s lausig«, erklärte er rundheraus. »Um genau zu sein: Gow Street geht schon so weit, von einer Verschwörung zu reden!«

»Ach? Ist ihnen jemand auf die Zehen getreten? Oder hat man sie auf den Arm genommen?«

»Nein, das nicht, aber diese Sache von gestern Abend ist bereits das fünfte große Ding während der letzten drei Tage in ihrem Bezirk. Jetzt reicht’s ihnen. Wir sollen die letzte Affäre übernehmen.«

»Und worum geht’s dabei? Um diese Geschichte in der Menschenschlange vor dem Theater, nicht wahr?«

»Ja, und Sie werden die Untersuchungen übernehmen. Machen Sie sich sofort an die Arbeit. Sie können Williams haben. Barber soll wegen des Newbury-Einbruchs nach Berkshire gehen. Die Beamten dort werden sich mächtig aufregen, weil man uns hinzugezogen hat. Barber wird besser damit fertig als Williams. Das wäre alles. Am besten gehen Sie sofort zur Gow Street. Viel Glück.«

Eine halbe Stunde später sprach Grant bereits mit dem Polizeiarzt von Gowbridge. Ja, sagte der Arzt, der Mann war bereits tot, als man ihn ins Krankenhaus brachte. Die Tatwaffe war ein dünnes, außergewöhnlich scharfes Stilett. Es war dem Mann links von der Wirbelsäule mit solcher Wucht in den Rücken gejagt worden, dass die vom Heft zusammengepresste Kleidung eine stärkere Blutung verhindert hatte. Nach Ansicht des Arztes war der Mann bereits einige Zeit – wahrscheinlich zehn Minuten oder so – vor seinem Zusammenbrechen erstochen worden. Bei dem allgemeinen Geschiebe und Gedrängel war er wohl von der Menge aufrechtgehalten und weitergeschoben worden. Der Arzt vertrat die Meinung, dass es einem Mann, eingepfercht in einer solchen Masse, einfach unmöglich gewesen wäre, zusammenzusacken. Außerdem hielt es der Arzt für unwahrscheinlich, dass der Mann überhaupt etwas von diesem Messerstich gemerkt haben dürfte. In einer ungeduldig nach vorn drängenden Menschenschlange würde so viel gestoßen, geschubst und geknufft, dass niemand einem nicht allzu schmerzhaften Schlag sonderliche Beachtung schenken dürfte.

»Und was ist mit der Person, die ihn erstochen hat? Etwas Besonderes an der Art und Weise, wie der Stich durchgeführt wurde?«

»Nein, nur dass es sich um einen sehr kräftigen Mann gehandelt haben muss. Und um einen Linkshänder.«

»Keine Frau?«

»Nein. Die Kraft einer Frau hätte wohl kaum dazu ausgereicht, die Klinge so tief hineinzustoßen. Sehen Sie, es war doch kein Platz zum Ausholen. Es war kein schwungvolles Zustoßen, sondern ein kräftiges Hineindrücken. Nein, das war Männerarbeit.«

»Können Sie mir etwas über den Toten sagen?«, fragte Grant, der stets gern die Meinung eines Fachmannes hörte.

»Nicht viel. Gut genährt und wohlhabend, würde ich sagen.«

»Intelligent?«

»Ja, sehr, möchte ich behaupten.«

»Was für ein Typ?«

»Sie meinen vom Beruf her?«

»Nein, das kann ich selbst beurteilen. Welcher Typ vom – äh – Temperament her, wie Sie es wohl nennen würden?«

»Ich verstehe …« Der Arzt dachte einen Augenblick konzentriert nach und sah dabei zweifelnd drein. »Nun, das kann man natürlich nicht mit Bestimmtheit sagen, verstehen Sie?« Als Grant zustimmend nickte, fuhr der Arzt fort: »Aber ich würde ihn als einen ›Verlorene-Sache‹–Typ bezeichnen.« Er sah den Inspector fragend an, der wiederum zustimmend nickte. »Sein Gesicht verrät genug praktischen Sinn, aber er hat die Hände eines Träumers. Nun, Sie werden ja selbst sehen.«

Sie betrachteten gemeinsam den Toten. Ein junger Mann von etwa dreißig Jahren; blondes Haar; haselnussbraune Augen; schlank; von mittlerer Größe. Die Hände waren – wie der Arzt bereits angedeutet hatte – sehr zartgliedrig und schwere Arbeit bestimmt nicht gewöhnt.

»Hat wahrscheinlich viel gestanden«, sagte der Arzt mit einem Blick auf die Füße des Toten. »Und er hat beim Gehen die linken Zehen nach innen gestellt.«

»Glauben Sie, dass der Täter etwas von Anatomie verstehen muss?«, fragte Grant. Es kam ihm beinahe unglaublich vor, dass ein so kleines Loch einen Mann das Leben gekostet hatte.

»Es wurde nicht gerade mit der Präzision eines Chirurgen durchgeführt, falls Sie das meinen. Aber jeder, der im Krieg gewesen ist, dürfte etwas von Anatomie verstehen. Es könnte auch ein glücklicher Zufallstreffer gewesen sein. Das möchte ich sogar fast glauben.«

Grant bedankte sich bei ihm und beschäftigte sich nun mit den Gow-Street-Beamten. Auf einem Tisch lagen die wenigen Habseligkeiten des Toten, die man in seinen Taschen gefunden hatte. Nicht gerade viel, dachte Grant missmutig. Ein weißes Baumwolltaschentuch: ein paar Münzen (zwei Half-Crowns, zwei Sixpences, ein Shilling, vier Pennys und ein Half-Penny); und – völlig unerwartet – ein Revolver. Das Taschentuch war schon sehr stark abgenutzt, wies aber keinerlei Monogramm oder sonstiges Wäschezeichen auf. Der Revolver war vollgeladen.

Grant untersuchte die Gegenstände, dann fragte er: »Wäschereizeichen an seiner Kleidung?«

Nein, es gab nichts dergleichen.

Und niemand hatte sich bisher gemeldet? Nach ihm gefragt?

Nein, niemand. Nur dieses alte, verrückte Weibsbild, das sich immer meldete, wenn die Polizei jemanden fand.

Nun, er würde sich die Kleidung selbst vornehmen. Äußerst gründlich und gewissenhaft untersuchte er jedes einzelne Kleidungsstück. Hut und Schuhe waren schon sehr stark abgenutzt; die Schuhe so sehr, dass nicht einmal mehr der Name der Herstellerfirma auf dem Innenfutter zu erkennen war. Der Hut stammte von einer Firma, die Läden in ganz London und auf dem Land besaß. Schuhe und Hut waren von guter Qualität gewesen; viel getragen, aber doch noch nicht schäbig. Der blaue Anzug war elegant, wenn auch ein bisschen zu betont im Schnitt. Das Gleiche traf auf den grauen Mantel zu. Die Wäsche war gut, wenn auch nicht allzu teuer. Das Hemd wies eine sehr beliebte Farbtönung auf. Alle Sachen hatten einem Mann gehört, der an Kleidung sehr interessiert oder aber daran gewöhnt gewesen war, sich in Gesellschaft von Leuten aufzuhalten, die es taten. Vielleicht Verkäufer in einem Herrenausstattungsgeschäft. Es gab jedoch keinerlei Wäschezeichen. Entweder hatte der Mann seine Identität verbergen wollen, oder aber er hatte seine Wäsche gewohnheitsmäßig zu Hause selbst gewaschen. Da nichts auf eine Entfernung von Wäschereizeichen hindeutete, dürfte wohl Letzteres der Fall gewesen sein.

Auf der anderen Seite aber war das Firmenschild des Schneiders aus dem Anzug vorsätzlich entfernt worden. Dieser Umstand sowie die Tatsache, dass er nur sehr wenige Sachen bei sich gehabt hatte, deuteten entschieden darauf hin, dass der Mann seine Identität hatte verbergen wollen.

Schließlich der Dolch. Eine kleine, tückische Waffe. Der Griff war aus Silber, etwa drei Zoll lang, und stellte irgendeine bärtige Heiligenfigur dar. Hier und da gab es emaillierte Stellen in primitiven Farben. Diese Art von Messern wurde in Italien und an der Südküste von Spanien sehr oft verwendet.

Grant behandelte die Tatwaffe mit äußerster Vorsicht.

»Wie viele Leute haben das Ding in der Hand gehabt?«, fragte er.

Die Polizei hatte die Waffe sofort nach Einlieferung des Toten ins Krankenhaus gesichert. Niemand hatte sie seitdem berührt. Grants zufriedener Gesichtsausdruck verschwand jedoch sofort wieder, als er erfuhr, dass man den Dolch inzwischen auf Fingerabdrücke überprüft, aber keine gefunden hatte. Die schimmernde Oberfläche der Heiligenfigur hatte nicht einmal einen verwischten Abdruck aufgewiesen.

»Nun, ich werde das alles mitnehmen«, sagte Grant, dann gab er Williams Anweisungen, dem Toten Fingerabdrücke abzunehmen und den Revolver gründlichst auf Besonderheiten untersuchen zu lassen. Auf den ersten Blick hin schien es sich um einen ganz gewöhnlichen Revolver zu handeln, der seit dem Krieg in Großbritannien genauso üblich war wie Standuhren. Aber Grant liebte es nun einmal, über alles die Meinung von Fachleuten zu hören.

Grant nahm sich ein Taxi und verbrachte den restlichen Tag damit, die sieben Leute zu vernehmen, die dem Unbekannten gestern Abend am nächsten gewesen waren.

Nicht, dass Grant sich allzu viel davon versprach. Diese Leute hatten bereits gestern Abend bestritten, den Toten gekannt zu haben, und sie würden ihre Aussage heute wohl kaum ändern. Trotzdem führte er sein Vorhaben mit Geduld und Rücksicht, aber auch höchst wachsam durch. Die sieben Personen gingen ihrer gewohnten Beschäftigung nach; bis auf Mrs James Ratcliffe, die ausgestreckt im Bett lang und von einem Arzt behandelt wurde, weil sie einen Nervenzusammenbruch gehabt haben sollte. Ihre Schwester, ein reizendes Mädchen mit honigfarbenem Haar, sprach mit Grant. Sie war in offensichtlich feindseliger Haltung ins Wohnzimmer gekommen, empört darüber, dass ein Polizeibeamter ihre Schwester in ihrem derzeitigen Zustand belästigen wollte. Der Anblick des Kriminalisten wirkte jedoch auf sie so erstaunlich, dass sie ihn verblüfft anstarrte und unwillkürlich noch einmal auf die Visitenkarte sah.

Grant lächelte innerlich stärker, als er sich äußerlich anmerken ließ.

»Ich weiß, wie ungern Sie mich jetzt hier sehen«, sagte er entschuldigend, »aber es wäre mir sehr lieb, wenn Sie mich ein, zwei Minuten mit Ihrer Schwester sprechen ließen. Sie können ja mit einer Stoppuhr an der Tür warten. Natürlich können Sie auch mit hineinkommen, wenn Sie das möchten. Es handelt sich keineswegs um ein privates Gespräch. Aber ich habe diesen Fall übertragen bekommen, und nun ist es meine Pflicht, mit den sieben Personen zu sprechen, die dem Mann gestern Abend am nächsten waren. Es würde mir sehr helfen, wenn ich alle bis heute Abend von meiner Liste streichen und morgen früh ganz von vorn beginnen könnte. Verstehen Sie? Mehr eine Formsache, aber sehr nützlich.«

Seine Argumentation hatte, wie gehofft, den gewünschten Erfolg.

Das Mädchen zögerte noch einen Moment, dann sagte es jedoch: »Ich will sehen, ob ich sie dazu überreden kann.«

Ihre Beschreibung des Kriminalisten musste sehr rosig gewesen sein, denn sie kam schneller als erwartet zurück und brachte ihn ins Zimmer der Schwester. Die Frau behauptete unter Tränen, den Mann nicht einmal bemerkt zu haben, bis er zusammengebrochen war. Sie sah Grant dabei aus feuchten Augen seltsam neugierig an. Ihr Mund war hinter einem Taschentuch verborgen, das sie beinahe ständig an die Lippen presste. Grant wünschte sich, dass sie es einmal für einen Augenblick wegnehmen würde. Ein Mund verriet manchmal mehr als die Augen, besonders bei Frauen.

»Standen Sie direkt hinter ihm, als er zusammenbrach?«

»Ja.«

»Und wer war neben ihm?«

Daran konnte sie sich nicht erinnern.

»Tut mir leid«, sagte sie, als Grant sich wieder verabschieden wollte. »Ich hätte gern geholfen, wenn ich es könnte. Ich sehe ständig diesen Dolchgriff vor mir, und ich würde wirklich zu gern alles tun, um Ihnen zu helfen, den Mann, der es getan hat, zu verhaften.«

Als Grant hinausging, dachte er schon nicht mehr an die Frau.

Ihr Mann, den er in der Stadt aufsuchte, konnte schon etwas mehr sagen. Es hatte allerhand Gedränge in der Schlange gegeben, als die Kasse geöffnet worden war. Soweit er sich erinnern konnte, hatte der Mann, der neben dem jetzt toten Mann gestanden hatte, zu einer aus vier Personen bestehenden Gruppe gehört, die in der nächstvorderen Reihe gestanden hatte und ins Theater gegangen war. Genau wie seine Frau hatte aber auch er nicht bewusst auf diesen Mann geachtet, bis jener zusammengesackt war.

Die restlichen fünf Personen erwiesen sich als genauso harmlos und waren keine Hilfe. Niemand hatte auf diesen Mann geachtet. Darüber wunderte sich Grant nun aber doch ein wenig. Wieso wollte ihn niemand gesehen haben? Er musste doch die ganze Zeit vor ihnen gestanden haben. Man drängelt sich doch nicht am Kopf einer langen Schlange, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Selbst wer sonst nicht gewohnt war, sonderlich auf seine Umgebung zu achten, musste sich doch daran erinnern können, was er in diesem Geschubse und Geschiebe gesehen hatte. Darüber dachte Grant immer noch nach, als er zum Yard zurückfuhr.

Hier schickte er zunächst einen Aufruf an die Presse. Jeder, der einen Mann beim Verlassen der Schlange beobachtet hatte, sollte sich melden. Außerdem gab er eine genaue Beschreibung des Toten durch. Dann rief er Williams zu sich und ließ sich von ihm berichten. Williams meldete, dass die Fingerabdrücke des Toten bereits untersucht würden, aber der Mann war bei der Polizei nicht bekannt. Der Waffenexperte hatte auch am Revolver nichts feststellen können. Wahrscheinlich aus zweiter Hand gekauft und sehr viel benutzt. Auf der Waffe waren jedoch sehr viele Fingerabdrücke gefunden worden. Williams wartete auf die Fotos.

»Gute Arbeit«, sagte Grant, dann ging er mit den Fingerabdrücken des Toten zum Superintendent. Er gab Barker einen präzisen Bericht über die Tagesereignisse, äußerte jedoch keinerlei Vermutung, sondern begnügte sich mit der lakonischen Feststellung, dass es sich um ein sehr unenglisches Verbrechen handelte.

»Höchst unproduktive Hinweise, was?«, sagte Barker. »Bis auf den Dolch, und der passt eher in einen Roman als zu einem handfesten Verbrechen.«

»Ganz meine Meinung«, sagte Grant. »Ich überlege, wie viele Leute wohl heute Abend vor dem Woffington Schlange stehen werden«, fügte er wie beiläufig hinzu.

Barker kam nicht dazu, auf diese faszinierende Frage etwas zu antworten, weil Williams hereinkam.

»Die Abdrücke vom Revolver, Sir«, sagte er und legte die Bilder auf den Tisch.

Grant griff ohne sonderliche Begeisterung danach und verglich sie mit den Fingerabdrücken des Toten. Nach kurzer Zeit verriet sein Gesicht jedoch plötzlich lebhaftes Interesse. Es gab insgesamt fünf verschiedene Abdrücke, aber keiner von ihnen stammte von dem Toten! Eine Meldung aus der Fingerabdruck-Abteilung besagte, dass keiner der Abdrücke bisher beim Yard registriert war.

Grant kehrte in sein Dienstzimmer zurück und dachte angestrengt nach. Was hatte das zu bedeuten? Welchen Wert besaß diese Information? Gehörte der Revolver vielleicht gar nicht dem toten Mann? Hatte er ihn sich vielleicht nur ausgeliehen? Aber irgendetwas müsste doch dann darauf hindeuten, dass der Tote ihn im Besitz gehabt hatte. Hatte er ihn wirklich besessen? Oder war ihm die Waffe von einem anderen in die Tasche geschoben worden? Aber einen so schweren und unförmigen Gegenstand konnte man doch niemandem unbemerkt in die Tasche stecken. Es sei denn, es war erst nach dem tödlichen Dolchstoß erfolgt. Aber warum? Auf diese Frage gab es zunächst keine Antwort.

Grant wickelte die Tatwaffe aus dem Papier und betrachtete sie nachdenklich. Sollte er sie noch einmal unter das Mikroskop legen? Doch davon versprach er sich auch nicht viel. Er beschloss, noch ein bisschen auszugehen. Es war gerade fünf Uhr. Er würde einmal zum Woffington gehen und mit dem Portier sprechen, der gestern Abend Dienst gehabt hatte.

Im Woffington hatte es am Nachmittag eine Vorstellung gegeben, und so hatte Grant das Glück, den Portier anzutreffen. Doch auch von ihm konnte er nicht viel erfahren. Enttäuscht wollte Grant schon wieder gehen, als er plötzlich eine reizende Stimme sagen hörte: »Hallo! Das ist doch Inspector Grant!« Er drehte sich um und sah Ray Marcable in Straßenkleidung vor sich. Offensichtlich war sie auf dem Weg zu ihrer Garderobe.

»Suchen Sie hier etwa einen Job?«, fragte sie. »Da werden Sie wohl kaum Glück haben.« Sie lächelte ihn charmant an und musterte ihn freundlich aus ihren grauen Augen unter halb gesenkten Lidern. Sie waren sich vor einem Jahr bereits einmal begegnet. Damals war ihr ein sagenhaft teures Reisenecessaire, das Geschenk eines ihrer reichsten Bewunderer, gestohlen worden. Obwohl man sich seitdem nicht mehr getroffen hatte, schien sie ihn offensichtlich noch nicht vergessen zu haben. Grant fühlte sich unwillkürlich geschmeichelt, auch wenn er sich insgeheim darüber lustig machte. Als er ihr den Zweck seines Besuches verriet, verschwand das Lächeln wie weggewischt aus ihrem Gesicht.

»Ach, dieser arme Mann!«, sagte sie. »Aber hier ist noch einer«, fügte sie sofort hinzu und legte ihm eine Hand auf den Arm. »Haben Sie den ganzen Nachmittag Fragen gestellt? Da muss Ihre Kehle ja wie ausgetrocknet sein. Kommen Sie, trinken Sie eine Tasse Tee bei mir. Mein Dienstmädchen ist da. Sie kann uns Tee kochen. Wir sind nämlich schon beim Packen, wissen Sie? Traurig nach so langer Zeit.«

Sie ging zur Garderobe voran, deren Wände zur Hälfte von Spiegeln, zur Hälfte von Schränken ausgefüllt waren. Hier sah es eher aus wie in einem Blumenladen. Sie deutete mit weit ausholender Handbewegung auf all die Blumenpracht und sagte: »In meinem Apartment hat nichts mehr Platz, also müssen diese Blumen hierbleiben.«

Als der Tee fertig war, schenkte sie ihm ein, während das Mädchen eine Dose mit Gebäck auf den Tisch stellte. Grant rührte den Zucker in seinem Tee um und beobachtete dabei, wie sie ihre Tasse füllte. Plötzlich zuckte er leicht zusammen. Sie war Linkshänderin!