3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: KI Classics

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

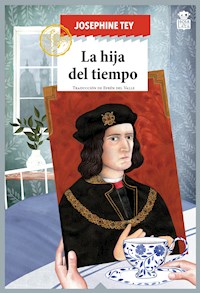

"König Richard III. hat seine Neffen, die Prinzen im Tower, ermordet, um seine Herrschaft zu festigen. Die Beweise sprechen dafür, dass die Prinzen während seiner Regentschaft spurlos verschwunden sind. Dieses schreckliche Verbrechen wirft ein düsteres Licht auf Richards Charakter und seine Bereitschaft, zu drastischen Mitteln zu greifen, um an der Macht zu bleiben." So die offizielle Darstellung Richards des Dritten in den britischen Schulbüchern, wie Inspektor Grant sie kennengelernt hat. Aber als Inspektor Alan Grant im Krankenhaus ein Porträt von Richard III. in die Hände fällt, fühlt er sich von dessen Darstellung seltsam berührt. Entschlossen, die Wahrheit hinter dem umstrittenen Herrscher zu ergründen, beginnt Grant eine fesselnde Reise durch die Geschichte. Mit bewährter Ermittlermanier durchforstet er Quellen, untersucht Motive und stößt auf erschreckende Widersprüche. Dabei entlarvt er das verzerrte Bild von Richard III. als skrupellosen Mörder und deckt die wahren Hintergründe des Falls auf. "Die Toten im Tower" ist nicht nur ein spannender Kriminalroman, sondern wirft auch wichtige Fragen zur Geschichtsschreibung und menschlichen Wahrnehmung auf. Im Jahr 1990 wurde er von der British Crime Writers' Association zur Nummer eins in der Liste der Top 100 Krimiromane aller Zeiten gewählt. Im Jahr 1995 belegte er den vierten Platz in der Liste der Top 100 Mystery-Romane aller Zeiten, die von den Mystery Writers of America zusammengestellt wurde. „Tot im Tower ist nicht nur einer der besten Krimis, die je geschrieben wurden, sondern auch eine intelligente und unterhaltsame Übung in historischem Revisionismus.“ The Guardian „Tey hat ein Auge für Details und ein Ohr für Dialoge, die in diesem Genre selten zu finden sind. Tot im Tower stellt nicht nur unsere Wahrnehmung von Richard III. in Frage, sondern auch die Art und Weise, wie wir Geschichte verstehen.“ The New York Times „Als brillantes Werk der historischen Aufdeckung deckt Teys Roman weit mehr als nur die Wahrheit über Richard III. auf - er zwingt uns, die Grundlagen der historischen Beweisführung zu überdenken.“ The Washington Post Neu übersetzt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Josephine Tey

Tot im Tower

Inspektor Grant ermittelt

Inhaltsverzeichnis

KAPITEL 1

KAPITEL 2

KAPITEL 3

KAPITEL 4

KAPITEL 5

KAPITEL 6

KAPITEL 7

KAPITEL 8

KAPITEL 9

KAPITEL 10

KAPITEL 11

KAPITEL 12

KAPITEL 13

KAPITEL 14

KAPITEL 15

KAPITEL 16

KAPITEL 17

Impressum

KAPITEL 1

Grant lag auf seinem hohen weißen Bett und starrte an die Decke. Er starrte sie mit Abscheu an. Er kannte jeden kleinen Riss auf der schönen, sauberen Oberfläche auswendig. Er hatte Landkarten an die Decke gemalt und war auf ihnen auf Entdeckungsreise gegangen: Flüsse, Inseln, Kontinente. Er hatte mit ihr Ratespiele gespielt und versteckte Dinge entdeckt: Gesichter, Vögel, Fische. Er hatte mathematische Berechnungen angestellt und dabei seine Kindheit wiederentdeckt: Theoreme, Winkel, Dreiecke. Er konnte nichts anderes tun, als sie anzuschauen. Er hasste ihren Anblick.

Er schlug dem Wicht vor, sein Bett ein wenig zu drehen, damit er ein neues Stück der Decke erkunden konnte. Aber das schien die Symmetrie des Zimmers zu stören, und in Krankenhäusern rangierte die Symmetrie nur einen Kopf hinter der Sauberkeit und eine ganze Länge vor der Frömmigkeit. Alles, was von der Parallele abwich, war profan. Warum liest er nicht, fragte sie. Warum liest er nicht einen dieser teuren, brandneuen Romane, die ihm seine Freunde immer mitbrachten?

Auf der Welt werden viel zu viele Menschen geboren und viel zu viele Worte geschrieben. Millionen und Abermillionen kommen jede Minute aus den Druckerpressen. Ein schrecklicher Gedanke.

„Sie klingen verschnupft“, bemerkte der Wicht.

Der Wicht war Schwester Ingham, und sie war, nüchtern betrachtet, eine sehr hübsche 1,60m große Frau, bei der alles stimmte. Grant nannte sie Wicht, um sich dafür zu entschädigen, dass er von einem Stück Dresdner Porzellan herumkommandiert wurde, das er mit einer Hand hätte aufheben können. Wenn er auf den Beinen war, um genau zu sein. Sie sagte ihm nicht nur, was er zu tun und zu lassen hatte, sondern behandelte seine über eins achtzig Körpergröße mit einer Leichtigkeit, die Grant als demütigend empfand. Gewichte schienen dem Wicht nichts zu bedeuten. Sie warf Matratzen mit der zerstreuten Anmut einer Tellerschleuder hin und her. Wenn sie nicht im Dienst war, kümmerte sich die Amazone um ihn, eine Göttin mit Armen wie ein Buchenstamm. Die Amazone war Krankenschwester Darroll aus Gloucestershire, die jedes Mal Heimweh hatte, wenn die Narzissen blühten. (Der Wicht kam aus Lytham St. Anne’s und hatte mit Narzissen nichts am Hut.) Sie hatte große, weiche Hände und große, weiche Kuhaugen, und sie sah immer sehr mitleidig aus, aber bei der geringsten körperlichen Anstrengung begann sie zu atmen wie eine Saugpumpe. Alles in allem fand Grant es noch erniedrigender, wie ein totes Gewicht behandelt zu werden, als überhaupt kein Gewicht zu sein.

Grant war bettlägerig und eine Last für den Wicht und die Amazone, weil er durch eine Falltür gefallen war. Das war natürlich die absolute Demütigung, dagegen war das Heben durch die Amazone und das Werfen durch den Wicht nur ein Nebeneffekt. Durch eine Falltür zu fallen war der Gipfel der Absurdität: pantomimisch, batthetisch, grotesk. Im Moment seines Verschwindens aus der normalen Bewegungsebene war er Benny Skoll auf den Fersen gewesen, und dass Benny um die Ecke in die Arme von Sergeant Williams gerannt war, war der einzige kleine Trost in einer unerträglichen Situation.

Benny war nun für drei Jahre „weg“, was für die Besitzenden sehr zufriedenstellend war, aber Benny würde bei guter Führung entlassen werden. In Krankenhäusern gab es keine Entlassungen wegen guter Führung.

Grant hörte auf, an die Decke zu starren, und ließ seinen Blick seitlich über den Bücherstapel auf seinem Nachttisch gleiten, den fröhlichen, teuren Stapel, auf den ihn der Wicht immer wieder aufmerksam gemacht hatte. Das oberste, mit dem hübschen Bild von Valletta in unwahrscheinlichem Rosa, war Lavinia Fitchs Jahresbericht über die Leiden einer makellosen Heldin. Nach der Abbildung des Grand Harbour auf dem Umschlag zu urteilen, musste die jetzige Valerie oder Angela oder Cecile oder Denise zur See fahren. Er hatte das Buch nur aufgeschlagen, um die freundliche Widmung zu lesen, die Lavinia hineingeschrieben hatte.

The Sweat and the Furrow war ein Silas Weekley, erdverbunden und spatenbewusst, über siebenhundert Seiten lang. Nach dem ersten Absatz zu urteilen, hatte sich die Situation seit Silas’ letztem Buch nicht wesentlich verändert: Die Mutter lag oben mit ihrem elften Kind, der Vater lag unten nach seinem neunten, der älteste Sohn lag im Kuhstall auf der Flucht vor der Polizei, die älteste Tochter lag mit ihrem Liebhaber auf dem Heuboden, alle anderen lagen in der Scheune. Der Regen tropfte auf das Strohdach und der Mist dampfte in der Scheune. Silas ließ den Mist nie weg. Es war nicht Silas’ Schuld, dass Dampf das einzige aufsteigende Element in diesem Bild war. Hätte Silas einen sinkenden Dampf entdeckt, hätte er ihn eingeführt.

Unter den harten Schatten und Lichtern von Silas’ Schmöker lag ein elegantes Band mit edwardianischen Schnörkeln und barockem Nonsens mit dem Titel Bells on Her Toes. Das war Rupert Rouge, der sich über das Laster lustig machte. Rupert Rouge brachte einen auf den ersten drei Seiten immer zum Lachen. Ab der dritten Seite merkte man, dass Rupert von dem sehr schelmischen (aber natürlich nicht bösartigen) George Bernard Shaw gelernt hatte, dass es am einfachsten ist, witzig zu klingen, wenn man die billige und bequeme Methode des Paradoxons anwendet. Danach konnte man seine Witze drei Sätze im Voraus erahnen.

Das Ding mit dem roten Gewehrblitz auf dem nachtgrünen Cover war die letzte Veröffentlichung von Oscar Oakley. Harte Kerle, die aus dem Mundwinkel sprachen, in einem synthetischen Amerikanisch, das weder den Witz noch die Schärfe des echten hatte. Blondinen, Chromleisten, wilde Verfolgungsjagden. Ein bemerkenswerter Unsinn.

Der Fall des verschwundenen Zinnöffners von John James Mark wies auf den ersten beiden Seiten drei Verfahrensfehler auf und verschaffte Grant wenigstens fünf angenehme Minuten, in denen er einen imaginären Brief an den Autor schrieb.

Er konnte sich nicht erinnern, was das dünne blaue Buch am Ende des Stapels war. Etwas Ernstes und Statistisches, dachte er. Tsetsefliegen oder Kalorien oder Sexualverhalten oder so etwas.

Auch da wusste man, was einen auf der nächsten Seite erwartete. Hat denn niemand mehr, niemand in dieser weiten Welt, ab und zu die Platte gewechselt? War heute jeder von einer Formel begeistert? Die Autoren von heute schrieben so sehr nach Schema F, dass ihr Publikum genau das erwartete. Das Publikum sprach von ‘ein neuer Silas Weekley’ oder ‘ein neuer Fitch’ genauso wie von ‘einem neuen Ziegelstein’ oder ‘einer neuen Haarbürste’. Sie sagten nie ‘ein neues Buch von’, egal von wem. Ihr Interesse galt nicht dem Buch, sondern seiner Neuheit. Sie wussten genau, wie das Buch sein würde.

Vielleicht wäre es gut, dachte Grant, als er seinen angewiderten Blick von dem bunten Haufen abwandte, wenn alle Druckerpressen der Welt für eine Generation stillstehen würden. Es sollte ein literarisches Moratorium geben. Irgendein Supermann müsste einen Strahl erfinden, der sie alle auf einmal zum Stillstand bringt. Dann würden einem die Leute nicht mehr so viel Unsinn schicken, wenn man auf dem Rücken liegt, und die herrischen Meißnerpüppchen würden nicht mehr erwarten, dass man sie liest.

Er hörte, wie die Tür geöffnet wurde, bewegte sich aber nicht, um nachzusehen. Er hatte sein Gesicht zur Wand gedreht, buchstäblich und metaphorisch.

Er hörte, wie sich jemand seinem Bett näherte, und schloss die Augen, um einer möglichen Unterhaltung zu entgehen. Er wollte jetzt weder die Anteilnahme von Gloucestershire noch die Dynamik von Lancashire. In der folgenden Pause wehte eine schwache Verlockung, ein nostalgischer Hauch der Felder von Grasse, durch seine Nasenlöcher und wirbelte in seinem Gehirn herum. Er kostete ihn und dachte nach. Der Wicht roch nach Lavendel, die Amazone nach Seife und Jodoform. Was ihm teuer in die Nase stieg, war l’Enclos Numéro Cinq. Nur eine Person in seinem Bekanntenkreis benutzte l’Enclos Numéro Cinq. Marta Hallard.

Er öffnete ein Auge und blinzelte sie an. Sie hatte sich offenbar vorgebeugt, um zu sehen, ob er schlief, und stand nun unschlüssig da - wenn man irgendetwas, was Marta tat, als unschlüssig bezeichnen konnte - und richtete ihre Aufmerksamkeit auf den Stapel allzu offensichtlich jungfräulicher Publikationen auf dem Tisch. In einem Arm trug sie zwei neue Bücher, im anderen einen großen Strauß weißen Flieders. Er fragte sich, ob sie den weißen Flieder gewählt hatte, weil sie ihn für die passende Winterblume hielt (er schmückte von Dezember bis März ihre Garderobe im Theater), oder ob sie ihn gewählt hatte, weil er nicht von ihrem schwarz-weißen Chic ablenkte. Sie trug einen neuen Hut und ihre üblichen Perlen, die er ihr einmal zurückgeholt hatte. Sie sah sehr hübsch aus, sehr pariserisch und Gott sei Dank nicht krankenhausmäßig.

„Habe ich Sie geweckt, Alan?“

„Nein. Ich habe nicht geschlafen.“

„Ich scheine die sprichwörtlichen Kohlen aus dem Feuer zu holen“, sagte sie und ließ die beiden Bücher neben ihren verachteten Brüdern fallen. „Ich hoffe, Sie finden diese interessanter als die anderen. Haben Sie nicht ein wenig von unserer Lavinia gekostet?“

„Ich kann nichts lesen.“

„Haben Sie Schmerzen?“

„Schmerzen. Aber es ist nicht mein Bein oder mein Rücken.“

„Was ist es dann?“

„Es ist das, was meine Cousine Laura den Stachel der Langeweile nennt.“

„Armer Alan. Und wie recht ihre Laura hat.“ Sie zupfte einen Strauß Narzissen aus einem viel zu großen Glas, ließ ihn mit einer ihrer gekonntesten Bewegungen ins Waschbecken fallen und ersetzte ihn durch den Flieder. „Man würde erwarten, dass Langeweile ein großes, gähnendes Gefühl ist, aber das ist sie natürlich nicht. Sie ist ein kleines, nagendes Nichts.“

„Kleines Nichts. Kribbelndes Nichts. Es ist, als würde man mit Brennnesseln kasteit.“

„Warum nicht mit mit etwas beginnen?“

„Die hellen Stunden veredeln?“

„Veredeln Sie Ihren Geist. Ganz zu schweigen von Ihrer Seele und Ihrem Temperament. Sie könnten eine der Philosophien studieren. Yoga oder etwas Ähnliches. Aber ich nehme an, dass ein analytischer Verstand nicht der beste Weg ist, mit dem Abstrakten umzugehen.“

„Ich denke darüber nach, wieder Algebra zu studieren. Ich habe das Gefühl, dass ich Algebra in der Schule nie richtig verstanden habe. Aber durch die vielen geometrischen Berechnungen an der Decke habe ich genug von der Mathematik.“

„Ich nehme an, dass Puzzles für jemanden in Ihrer Position nicht sinnvoll sind. Wie wäre es stattdessen mit einem Kreuzworträtsel? Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen ein Buch besorgen.“

„Gott bewahre.“

„Sie können natürlich auch selbst welche machen. Das soll mehr Spaß machen, als sie zu lösen.“

„Mag sein. Aber ein Wörterbuch wiegt mehrere Kilo. Außerdem habe ich es immer gehasst, etwas in einem Nachschlagewerk nachzuschlagen.“

„Spielen Sie Schach? Ich weiß nicht mehr. Wie wäre es mit Schachproblemen?“

„Mein Interesse am Schach ist rein ästhetischer Natur.“

„Ich finde die Figuren sehr dekorativ und elegant. Möchten Sie ein Schachspiel? Gut, kein Schach. Sie könnten ein wenig akademische Forschung betreiben. Das ist eine Art Mathematik, bei der es darum geht, ungelöste Probleme zu lösen.“

„Verbrechen?“, fragte er. „Ich kenne alle Fallgeschichten auswendig. Und es gibt nichts mehr hinzuzufügen. Schon gar nicht von jemandem, der flach auf dem Rücken liegt.“

„Ich meinte nicht etwas aus den Akten des Yards. Ich meinte etwas Klassisches. Etwas, das die Welt seit Ewigkeiten vor ein Rätsel gestellt hat.“

„Als was zum Beispiel?“

Marta fragte: „Warum nicht die Briefe aus der Schatulle?“

„Nicht Maria, Königin der Schotten!“

Wie alle Schauspielerinnen sah sie Maria Stuart durch einen Schleier aus weißen Tüchern.

Marta sagte mit ihrer tiefen Elektra-Stimme: „Ich könnte mich für eine schlechte Frau interessieren, aber niemals für eine dumme.“

„Sehr dumm.“

„Oh Alan, wie können Sie nur!“

„Hätte sie eine andere Kopfbedeckung getragen, hätte sich niemand für sie interessiert. Es ist diese Haube, die die Leute verführt.“

„Glauben Sie, sie hätte mit einem Sonnenhut weniger geliebt?“

„Sie hat nie viel geliebt, mit keinem Hut.“

Marta sah so schockiert aus, wie ein Leben im Theater und eine Stunde sorgfältiges Schminken es ihr erlaubten.

„Wie kommen Sie darauf?“

„Maria Stuart war sechs Fuß groß. Fast alle übergroßen Frauen sind kalt. Fragen Sie jeden Arzt.“

Und während er das sagte, fragte er sich, warum es ihm in all den Jahren, seit Marta ihn zum ersten Mal als Ersatzbegleiter akzeptiert hatte, wenn sie einen brauchte, nie in den Sinn gekommen war, sich zu fragen, ob ihre notorische Vorsicht gegenüber Männern etwas mit ihrer Größe zu tun hatte. Aber Marta zog keine Parallelen, ihre Gedanken waren immer noch bei ihrer Lieblingskönigin.

„Immerhin war sie eine Märtyrerin. Das muss man ihr lassen.“

„Märtyrerin wofür?“

„Für ihre Religion.“

„Das einzige, wofür sie eine Märtyrerin war, war Rheumatismus. Sie heiratete Darnley ohne päpstlichen Dispens und Bothwell nach protestantischem Ritus.“

„Sie werden mir gleich sagen, dass sie keine Gefangene war!“

„Ihr Problem ist, dass Sie sich vorstellen, dass sie in einem kleinen Zimmer oben in einem Schloss lebte, mit vergitterten Fenstern und einem treuen alten Diener, der mit ihr betete. In Wirklichkeit hatte sie einen persönlichen Haushalt von sechzig Personen. Sie beklagte sich bitterlich, als dieser auf magere dreißig Personen zusammenschrumpfte, und sie starb fast vor Kummer, als er auf zwei männliche Sekretäre, mehrere Frauen, eine Stickerin und ein oder zwei Köche reduziert wurde. Und das alles musste Elisabeth aus eigener Tasche bezahlen. Zwanzig Jahre lang zahlte sie, und zwanzig Jahre lang verschacherte Maria Stuart die schottische Krone in ganz Europa an jeden, der eine Revolution anzetteln und sie wieder auf den Thron setzen wollte, den sie verloren hatte, oder auf den Thron, auf dem Elisabeth saß.“

Er sah Marta an und bemerkte, dass sie lächelte.

„Ist es jetzt besser?“, fragte sie.

„Was soll besser sein?“

„Das Kribbeln.“

Er lachte.

„Ja, für einen Moment hatte ich es ganz vergessen. Wenigstens eine gute Sache, die wir Maria Stuart zu verdanken haben!“

„Woher wissen Sie so viel über Maria?“

„Ich habe in meinem letzten Schuljahr einen Aufsatz über sie geschrieben.“

„Und sie hat Ihnen nicht gefallen, nehme ich an?“

„Mir gefiel nicht, was ich über sie herausgefunden hatte.“

„Sie finden sie also nicht tragisch?“

„Doch, sehr. Aber sie war nicht so tragisch, wie man sagt. Ihre Tragik bestand darin, dass sie als Königin mit der Einstellung einer Vorstadthausfrau geboren wurde. Es ist harmlos und amüsant, über Frau Tudor von nebenan zu lästern; es kann einen zu unverantwortlichen Ratenkäufen verleiten, aber es betrifft nur einen selbst. Wendet man dieselbe Technik auf Königreiche an, ist das Ergebnis katastrophal. Wenn man bereit ist, ein Land mit zehn Millionen Einwohnern zu verpfänden, um einen königlichen Rivalen aus dem Weg zu räumen, wird man am Ende scheitern.“ Er dachte eine Weile nach. „Als Lehrerin an einer Mädchenschule hätte sie großen Erfolg gehabt.“

„Biest!“

„Ich habe es nett gemeint. Die Lehrer hätten sie gemocht, und die kleinen Mädchen hätten sie vergöttert. Das meine ich mit tragisch.“

„Nun gut. Keine Briefe in der Schachtel, wie es scheint. Was gibt es sonst noch? Der Mann mit der eisernen Maske.“

„Ich weiß nicht mehr, wer das war, aber ich kann mich nicht für jemanden interessieren, der sich hinter einer eisernen Maske versteckt. Ich kann mich überhaupt nicht für jemanden interessieren, wenn ich sein Gesicht nicht sehen kann.“

„Ach so. Ich hatte Ihre Leidenschaft für Gesichter ganz vergessen. Die Borgias hatten schöne Gesichter. Ich glaube, sie würden Ihnen das eine oder andere Rätsel aufgeben, wenn Sie sie nachschlagen würden. Und dann war da natürlich noch Perkin Warbeck. Betrug ist immer faszinierend. War er es oder nicht? Ein schönes Spiel. Die Waage neigt sich nie ganz auf die eine oder andere Seite. Man schiebt die Gewichte hin und her, und doch kommt sie nie zur Ruhe, wie eines dieser neuen Spielzeuge.“

Die Tür öffnete sich und Mrs Tinkers unscheinbares Gesicht erschien in der Öffnung, überragt von ihrem noch unscheinbareren historischen Hut. Mrs Tinker trug denselben Hut, seit sie für Grant zu „arbeiten“ begonnen hatte, und er konnte sie sich nicht mit einem anderen vorstellen. Er wusste, dass sie einen anderen hatte, denn er passte zu dem, was sie ‘mein Blau’ nannte. Ihr ‘Blau’ war im doppelten Sinne eine Gelegenheitsangelegenheit und tauchte nie in Tenby Court 19 auf. Sie trug es mit rituellem Bewusstsein, und wenn sie es trug, diente es als Maßstab für die Bewertung dessen, was während der Veranstaltung geschah. („Hat es dir gefallen, Tink? Wie war es?“ - „Es war es nicht wert, dass ich dafür mein Blau anziehe“). Sie hatte es bei der Hochzeit von Prinzessin Elisabeth und bei verschiedenen anderen königlichen Anlässen getragen und war sogar zwei Sekunden lang in den Nachrichten zu sehen, als die Herzogin von Kent ein Band durchschnitt. Etwas, für das es sich besonders zu kleiden lohnte, oder auch nicht.

„Ich habe gehört, dass Sie Besuch haben“, sagte Mrs. Tinker, „und ich wollte gerade gehen, als mir die Stimme bekannt vorkam, und ich sagte mir: ‘Es ist nur Miss Hallard’, also bin ich hereingekommen.“

Sie trug mehrere Papiertüten und einen kleinen dicken Strauß Anemonen. Sie begrüßte Marta von Frau zu Frau, da sie früher Schneiderin gewesen war und daher keine übertriebene Ehrfurcht vor den Göttinnen der Theaterwelt hatte, und warf einen fragenden Blick auf den schönen Fliederstrauß, der unter Martas Pflege erblüht war. Marta sah den Blick nicht, aber sie sah den kleinen Strauß Anemonen und nahm die Situation auf, als wäre sie einstudiert.

„Ich gebe mein Vagabundengeld für weißen Flieder für Sie aus, und dann bringt mich Mrs Tinker aus dem Gleichgewicht, indem sie Ihnen die Lilien vom Feld bringt.“

„Lilien?“, fragte Mrs Tinker zweifelnd.

„Das sind die Blumen Salomons in ihrer ganzen Pracht. Die, die sich nicht mühen und nicht spinnen.“

Mrs Tinker ging nur zu Hochzeiten und Taufen in die Kirche, aber sie gehörte einer Generation an, die zur Sonntagsschule geschickt worden war. Mit neuem Interesse betrachtete sie die kleine handvoll Ruhm, die in ihrem Wollhandschuh steckte.

„Nun ja. Das wusste ich nicht. So macht es mehr Sinn, oder? Ich habe mir immer vorgestellt, dass das Calla sind. Felder und Felder von Calla-Lilien. Schrecklich teuer, aber auch ein bisschen deprimierend. Sie waren also farbig? Warum kann man das nicht sagen? Warum müssen sie Lilien heißen?“

Dann sprachen sie über Übersetzungen und darüber, wie irreführend durch sie die Heilige Schrift sein kann („Ich habe mich immer gefragt, was Brot auf dem Wasser ist“, sagte Mrs Tinker), und der peinliche Moment war vorbei.

Während sie noch mit der Bibel beschäftigt waren, kam der Wicht mit weiteren Blumenvasen herein. Grant bemerkte, dass die Vase für den weißen Flieder und nicht für die Anemonen bestimmt war. Sie waren eine Hommage an Marta, eine Einladung zu weiteren Gesprächen. Aber Marta kümmerte sich nie um Frauen, es sei denn, sie hatte eine unmittelbare Verwendung für sie; ihr Takt gegenüber Mrs Tinker war reines Savoir-vivre, ein anerzogener Reflex. Der Besuch des Wichts war also eher funktional als sozial. Sie sammelte die weggeworfenen Narzissen aus dem Waschbecken und stellte sie behutsam in eine Vase. Die Zurückhaltung des Wichts war das Schönste, was Grant seit langem gesehen hatte.

„Nun“, sagte Marta, nachdem sie den Flieder arrangiert und das Ergebnis dorthin gestellt hatte, wo er es sehen konnte, „überlasse ich es Mrs Tinker, Ihnen all die Leckereien aus diesen Papiertüten zu geben. Es kann doch nicht sein, Mrs Tinker, dass in einer dieser Tüten einer Ihrer wunderbaren Junggesellenkekse ist, oder?“

Mrs Tinker strahlte.

„Möchten Sie vielleicht ein oder zwei? Frisch aus dem Ofen?“

„Natürlich muss ich später dafür büßen, diese kleinen, saftigen Kekse sind der Tod auf der Hüfte, aber geben Sie mir einfach ein paar, die ich für meinen Tee im Theater einpacken kann.“

Sie wählte zwei mit einer schmeichelhaften Bemerkung aus („Ich mag es, wenn sie an den Rändern etwas braun sind“), ließ sie in ihre Handtasche fallen und sagte: „Nun, au revoir, Alan. Ich komme in ein oder zwei Tagen vorbei und bringe Ihnen eine angefangene Socke. Ich habe gehört, es gibt nichts Beruhigenderes als Stricken. Stimmt das nicht, Schwester?“

„Oh ja. Ja, in der Tat. Viele meiner männlichen Patienten stricken gern. Sie finden, dass es ein sehr schöner Zeitvertreib ist.“

Marta warf ihm von der Tür aus einen Kuss zu und ging, gefolgt von dem ehrfürchtigen Wicht.

„Es würde mich wundern, wenn es diesem Flittchen besser ginge, als sie es verdient“, sagte Mrs Tinker und begann, die Papiertüten zu öffnen. Sie meinte nicht Marta.

KAPITEL 2

Aber als Marta zwei Tage später wiederkam, war sie nicht mit Stricknadeln und Wolle beladen. Sie kam kurz nach dem Mittagessen, sehr schneidig mit einem Kosakenhut, den sie mit einem lässigen Schwung trug, für den sie wohl ein paar Minuten vor dem Spiegel verbracht hatte.

„Ich bin nicht gekommen, um zu bleiben, mein Lieber. Ich bin auf dem Weg ins Theater. Es ist Matinee, bei George. Teetabletts und Idioten. Und wir sind alle an dem schrecklichen Punkt angelangt, an dem der Text für uns keine Bedeutung mehr hat. Ich glaube nicht, dass dieses Stück jemals abgesetzt wird. Es wird wie diese New Yorker Stücke sein, die Jahrzehnte gespielt werden, nicht nur Jahre. Es ist zu beängstigend. Man will einfach nicht dabei bleiben. Gestern Abend ist Geoffrey mitten im zweiten Akt zusammengebrochen. Die Augen sind ihm fast aus dem Kopf gefallen. Ich dachte kurz, er hätte einen Schlaganfall. Hinterher sagte er, er könne sich an nichts mehr erinnern, was zwischen seinem Auftritt und dem Moment, als er wieder zu sich kam und sich mitten im Akt wiederfand, passiert sei.“

„Ein Blackout, meinen Sie?“

„Nein. Oh nein. Er ist nur ein Automat. Er spricht den Text, macht die Nummer und denkt die ganze Zeit an etwas anderes.“

„Wenn man den Berichten glauben darf, ist das bei Schauspielern nichts Ungewöhnliches.“

„Oh, in Maßen, nein. Johnny Garson kann einem sagen, welche Tapete im Haus klebt, während er auf jemandes Schoß weint. Aber das ist etwas anderes, als einen halben Akt lang ‘weg’ zu sein. Geoffrey hat seinen Sohn aus dem Haus geworfen, sich mit seiner Geliebten gestritten und seine Frau beschuldigt, eine Affäre mit seinem besten Freund zu haben, ohne es zu ahnen.“

„Was hat ihn denn beschäftigt?“

„Er sagt, er habe beschlossen, seine Wohnung in der Park Lane an Dolly Dacre zu vermieten und das Haus von Charles II. in Richmond zu kaufen, das Latimer verlassen hatte, weil er zum Gouverneur ernannt worden war. Er hatte über den Mangel an Badezimmern nachgedacht und beschlossen, dass der kleine Raum im Obergeschoss mit dem chinesischen Papier aus dem achtzehnten Jahrhundert ein sehr gutes Badezimmer abgeben würde. Man könnte die schönen Tapeten entfernen und das langweilige kleine Zimmer im hinteren Teil des Hauses damit ausstatten. Das langweilige kleine Zimmer ist voll mit viktorianischer Täfelung. Er hatte sich auch den Abfluss angesehen, sich gefragt, ob er genug Geld hatte, um die alten Fliesen zu entfernen und zu ersetzen, und überlegt, was für einen Herd sie wohl in der Küche hatten. Er hatte gerade beschlossen, die Sträucher vor der Tür zu entfernen, als er sich mitten in einer Rede vor 987 Zuhörern auf der Bühne wiederfand, Auge in Auge mit mir. Kein Wunder, dass seine Augen leuchteten. Ich sehe, Sie haben wenigstens eines der Bücher gelesen, die ich Ihnen mitgebracht habe, wenn man nach dem zerknitterten Umschlag geht.“

„Ja, das über die Berge. Es war ein Geschenk des Himmels. Ich lag stundenlang da und betrachtete die Bilder. Nichts rückt die Dinge so ins rechte Licht wie ein Berg“

„Die Sterne sind noch besser, finde ich.“

„Oh nein. Die Sterne degradieren einen zu einer Amöbe. Die Sterne nehmen einem den letzten Rest menschlichen Stolzes, den letzten Funken Selbstvertrauen. Aber ein Schneeberg ist ein schöner Maßstab in menschlicher Größe. Ich lag da, blickte auf den Everest und dankte Gott, dass ich diese Hänge nicht erklimmen muss. Im Vergleich dazu ist ein Krankenhausbett ein Hort der Wärme, Ruhe und Geborgenheit, und der Wicht und die Amazone sind zwei der höchsten Errungenschaften der Zivilisation“

„Ach, übrigens, hier sind noch ein paar Bilder für dich.“

Marta kippte den Quartoumschlag um, den sie bei sich trug, und schüttete einen Haufen Papier auf seine Brust.

„Was ist das?“

„Gesichter“, sagte Marta erfreut. „Dutzende von Gesichtern. Männer, Frauen und Kinder. Alle Arten, Zustände und Größen. Alle für Sie.“

Er nahm ein Blatt von seiner Brust und betrachtete es. Es war der Stich eines Porträts aus dem fünfzehnten Jahrhundert. Eine Frau.

„Wer ist das?“

„Lucrezia Borgia. Ist sie nicht eine Ente?“

„Mag sein, aber wollen Sie damit andeuten, dass sie etwas Geheimnisvolles an sich hatte?“

„Oh ja. Niemand hat je herausgefunden, ob sie das Werkzeug ihres Bruders oder seine Komplizin war.“

Er schob Lucrezia beiseite und nahm ein zweites Blatt in die Hand. Es war das Porträt eines kleinen Jungen in der Kleidung des späten achtzehnten Jahrhunderts, unter dem in schwachen Großbuchstaben die Worte standen: Louis XVII.

„Das ist ein schönes Rätsel“, sagte Marta. „Der Dauphin. Ist er geflohen oder in Gefangenschaft gestorben?“

„Wo haben Sie die alle her?“

„Ich habe James aus seinem Zimmer im Victoria and Albert geholt und ihn gezwungen, mich zu einer Druckerei zu bringen. Ich wusste, dass er sich mit solchen Dingen auskennt, und ich bin sicher, dass er unter den Requisiten nichts Interessantes gefunden hätte.“

Es war so typisch für Marta, dass sie es für selbstverständlich hielt, dass ein Beamter, der zufällig auch Dramaturg und Porträtkenner war, bereit war, seine Arbeit zu verlassen, um zu ihrem Vergnügen in Druckereien zu stöbern.

Er zeigte die Fotografie eines elisabethanischen Porträts. Ein Mann in Samt und Perlen. Er drehte die Rückseite um, um zu sehen, wer es sein könnte, und entdeckte den Grafen von Leicester.

„Das ist also Elisabeths Robin“, sagte er. „Ich glaube, ich habe noch nie ein Porträt von ihm gesehen.“

Marta betrachtete das männliche, fleischige Gesicht und sagte: „Zum ersten Mal fällt mir ein, dass eine der größten Tragödien der Geschichte darin besteht, dass die besten Maler einen erst malten, als man schon zu alt war. Robin muss ein wunderbarer Mann gewesen sein. Von Heinrich dem Achten sagt man, er sei in seiner Jugend schillernd gewesen, aber was ist er heute? Etwas auf einer Spielkarte. Heute wissen wir, wie Tennyson war, bevor er sich diesen schrecklichen Bart wachsen ließ. Ich muss los. Ich bin schon spät dran. Ich habe im Blague zu Mittag gegessen, und es waren so viele Leute da, dass ich nicht so früh gehen konnte, wie ich wollte.“

„Ich hoffe, Ihr Gastgeber war beeindruckt“, sagte Grant mit einem Blick auf den Hut.

„Oh ja. Sie kennt sich mit Hüten aus.“ Sie warf einen Blick darauf und sagte: „Jacques Tous.“

„Sie!“, staunte Grant.

„Ja. Madeleine March. Und ich war es, der ihr das Mittagessen spendiert hat. Schauen Sie nicht so überrascht, das ist nicht taktvoll. Ich hoffe, sie schreibt mir das Stück über Lady Blessington. Aber es ging so hin und her, dass ich keine Gelegenheit hatte, sie zu beeindrucken. Aber ich habe sie wunderbar bewirtet. Da fällt mir ein, dass Tony Bittmaker eine siebenköpfige Gesellschaft unterhielt. Magnums im Überfluss. Wie er das wohl aushält?“

„Aus Mangel an Beweisen“, sagte Grant, lachte und ging.

In der Stille dachte er wieder an Elisabeths Robin. Was war Robins Geheimnis?

Ach ja. Amy Robsart natürlich.

Nun, Amy Robsart interessierte ihn nicht. Es war ihm egal, wie sie die Treppe hinuntergefallen war oder warum.

Aber er verbrachte einen sehr glücklichen Nachmittag mit den anderen Gesichtern. Er hatte sich schon lange vor seinem Eintritt in den Polizeidienst für Gesichter interessiert, und während seiner Dienstzeit hatte sich dieses Interesse sowohl als persönliches Vergnügen als auch als beruflicher Vorteil erwiesen. In seiner Anfangszeit hatte er einmal mit seinem Vorgesetzten eine Erkennungsparade besucht. Obwohl es nicht sein Fall war und sie beide aus anderen Gründen dort waren, hielten sie sich im Hintergrund und beobachteten, wie ein Mann und eine Frau getrennt voneinander eine Reihe von zwölf unscheinbaren Männern abschritten und nach dem Ausschau hielten, den sie zu erkennen hofften.

„Welcher ist Chummy, wissen Sie das?“, hatte der Boss ihm zugeflüstert.

„Ich weiß es nicht“, hatte Grant geantwortet, „aber ich kann es mir denken.“

„Wirklich? Und wen halten Sie für ihn?“

„Der dritte von links.“

„Wie lautet die Anklage?“

„Das weiß ich nicht. Ich weiß gar nichts darüber.“

Sein Chef warf ihm einen amüsierten Blick zu. Aber als weder der Mann noch die Frau jemanden identifizieren konnten und weggingen, als die Schlange sich in eine plaudernde Gruppe auflöste, die sich mit Halsbändern und Krawatten ausstattete, um auf die Straße und in die Welt des Alltags zurückzukehren, aus der sie gerufen worden waren, um das Gesetz zu unterstützen, war der dritte Mann von links derjenige, der sich nicht von der Stelle rührte. Der dritte Mann von links wartete unterwürfig auf seine Eskorte, die ihn in seine Zelle zurückbrachte.

„Beim Klabautermann!“ hatte der Superintendent gerufen. „Eine Chance von eins zu zwölf, und er hat es geschafft. Das war eine gute Leistung. Er hat Ihren Mann aus dem Haufen herausgepickt“, erklärte er dem Lokalinspektor.

„Kannten Sie ihn?“, fragte der Inspektor etwas überrascht. „Soweit wir wissen, ist er nie in Schwierigkeiten geraten.“

„Nein, ich habe ihn nie gesehen. Ich weiß nicht einmal, was ihm vorgeworfen wird.“

„Warum haben Sie ihn dann ausgewählt?“

Grant hatte gezögert und zum ersten Mal sein Auswahlverfahren analysiert. Es ging nicht um Argumente. Er hatte nicht gesagt: „Das Gesicht dieses Mannes hat diese oder jene Merkmale, also ist er der Angeklagte. Seine Wahl war eher instinktiv gewesen; der Grund lag in seinem Unterbewusstsein. Endlich, nachdem er sich in sein Unterbewusstsein vertieft hatte, brach es aus ihm heraus: „Er war der einzige der Zwölf, der keine Falten im Gesicht hatte.“

Sie hatten darüber gelacht. Aber als Grant das Ding gegen das Licht hielt, sah er, wie sein Instinkt gearbeitet hatte, und erkannte die Logik dahinter. „Es klingt albern, ist es aber nicht“, hatte er gesagt. „Der einzige Erwachsene ohne Gesichtszüge ist der Idiot.“

„Freeman ist kein Idiot, glauben Sie mir“, unterbrach ihn der Inspektor. „Er ist ein sehr aufgeweckter Junge, glauben Sie mir.“

„Das meine ich nicht. Ich meine nicht, dass der Idiot verrückt ist. Der Idiot ist das Maß der Verantwortungslosigkeit. Alle zwölf Männer in dieser Parade waren um die dreißig, aber nur einer hatte ein verantwortungsloses Gesicht. Also habe ich ihn sofort ausgewählt.“

Später wurde es im Yard zum Witz, dass Grant sie „auf den ersten Blick erkannte“. Und der Deputy Commissioner hatte einmal scherzhaft gesagt: „Sagen Sie mir nicht, dass Sie glauben, es gäbe so etwas wie ein Verbrechergesicht, Inspektor“.

Aber Grant hatte nein gesagt, so einfach war es nicht. „Wenn es nur eine Art von Verbrechen gäbe, Sir, wäre das vielleicht möglich, aber Verbrechen sind so vielfältig wie die menschliche Natur, und wenn ein Polizist anfangen würde, Gesichter in Kategorien einzuteilen, wäre er verloren.