11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

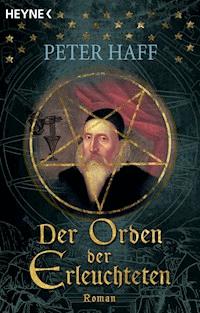

Die Suche nach dem „Heiligen Stein“, aus dem der erste Spion Englands seine Nachrichten empfing.

John Dee, Gelehrter, Mathematiker, Astrologe und Magier, gilt als Begründer des englischen Geheimdienstes im 16.Jahrhundert. Der Erzähler verfolgt die Spuren dieses geheimnisvollen Spions und Gelehrten bis in die heutige Zeit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 234

Veröffentlichungsjahr: 2008

Ähnliche

Peter Haff

Der Orden der Erleuchteten

Roman

Copyright

Die Originalausgabe DIE HIEROGLYPHE DES JOANNES DEE erschien 1993 im Benzinger Verlag, Zürich.

PeP eBooks erscheinen in der Verlagsgruppe Random House

Copyright © 1993 Benzinger Verlag AG Zürich

Copyright © 2006 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Umschlagillustration und Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München unter Verwendung eines Gemäldes von Portrait von John Dee (1547 – 1608), Gemälde, anonym, englisch, 17. Jahrhundert © Ashmolean Museum, Oxford/Bridgeman Giraudon.

ISBN 3-89480-972-6

www.heyne.de

Inhaltsverzeichnis

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIJohn DeeLiteraturauswahlDanksagungÜber das BuchÜber die AutorCopyright

I

Großmütter sterben aus. Meine Großmutter hatte noch Falten, graues Haar und ein Vogelnestchen im Nacken. Sie ging im Winter gekrümmt, und meine Erinnerung sieht sie mit jenem scheuen, fast abwesenden Lächeln von Menschen, die sich auf dem Weg zur Auflösung befinden. Sie war fromm, und vielleicht roch sie deshalb immer ein bisschen nach Kirche; das zerlesene Büchlein »Nachfolge Christi« gehörte zu ihr wie die dunkelblauen wollenen Strickjacken und der weiße Fransenschal aus indischer Seide.

Sie hatte ihren Mann früh verloren und war, ungewöhnlich für eine Frau der damaligen Zeit, mit ihrem kleinen Sohn oft auf Reisen. Aus diesen ruhelosen Tagen stammte die einzige Leidenschaft –»mon petit vice«, wie sie es nannte –, die ich an meiner Großmutter entdecken konnte: das Horten von wertlosen und ziemlich unnützen Dingen. Das Nützlichste war eine Sammlung von emaillierten Fingerhüten, die kurz vor Kriegsende durch eine englische Brandbombe auf ein Dutzend zurückgestutzt wurde. In dem hohen Biedermeierschrank gab es bemalte Seifenschalen, Schuhlöffel, Emaillegriffe von altmodischen Wasserspülungen, Aschenbecher, Anhänger von Zimmerschlüsseln; lauter Dinge, die Großmutter im Laufe der Jahre in den Hotels ihrer extravaganten Wahl hatte mitgehen lassen.

Meine Großmutter konnte erröten wie ein Schulmädchen, wenn man sie vor dem Schrank überraschte. Erst sehr viel später begriff ich, dass es in jeder Stadt, jedem Haus, in jedem Menschen eine Zone der Ruhe gibt, einen Schrank, ein Loch, wo die Erinnerung hinschlüpft, um Kräfte zu sammeln für die Utopien der Zukunft.

Die Gegenstände im Schrank mit ihren fremdklingenden Namen, den aufregend exotischen Figuren und Bildern versetzten mich als fünfjährigen Jungen über Mangrovenwälder und Meere hinweg in die fernsten Teile dieses Planeten – weiter und ferner, als Kara Ben Nemsi oder der letzte Mohikaner es jemals vermocht hätten. Ein Schlüsselanhänger aus Bronze, es ist der des Hotels »La Mamounia« in Marrakesch, liegt noch heute als Postbeschwerer auf meinem Tisch; er hat die Nummer 333 und die Form eines Lasten tragenden Kamels. Vielleicht ist dieses hässlichste aller Bronzetiere der Grund für meine Liebe zu Marokko, für meine Reisen in die Sand- und Steinwüsten der Erde.

Unter diesen aufregenden Dingen befand sich auch ein mit blauem Satin ausgeschlagenes Kästchen; darin lag ein leergeblasenes Ei. Es war bernsteinfarben und ziemlich groß; vielleicht war es ein Entenei. Drei Seiten zeigten verschiedene Porträts eines bärtigen Mannes: Auf einem Bild lächelte der Bärtige, auf dem anderen schaute er grimmig, ein drittes zeigte ihn mit abgenommenem Schädeldach. Man konnte die Gehirnwindungen erkennen; sie hatten die Form eines Kreuzes mit einem Kreis am oberen Ende. Daneben waren fremdartige Zeichen gemalt, von denen Großmutter sagte, das seien griechische Buchstaben und die würden bedeuten, dass »die Zeit geht, indem sie zurückkommt«.

1945 atmeten die Eltern auf, weil keine Bomben mehr fielen; mich fing eine Zahnspange an zu bedrücken. Ich hasste das klebrige Ding und warf es ein paarmal ins Rhododendrongebüsch vor meinem Fenster; Vaters Vorstehhündin Flak brachte es immer wieder zurück. Später, wenn ich einmal groß sein würde, wollte ich mir im Gesicht Haare wachsen lassen wie der Mann auf Großmutters Ei. Dann könnten meine Zähne in die Welt ragen wie die Hauer eines Wildschweins, und keinen würde es stören. Der Bärtige wurde mein Trost.

Auf die Frage, wer dieser Mann denn eigentlich sei, wusste Großmutter keine Antwort. Ein Zauberer, sagte sie, vielleicht war er ein Zauberer. Sie hatte das Ei als junge Frau von einem Verehrer in Alexandria geschenkt bekommen; Vater sagte, es sei ein belgischer Hochstapler im Hotel »Cecil« gewesen, der sich als Archäologe ausgab.

Großmutter starb, während ich nach einem Unfall im Krankenhaus lag. Der Schrank mitsamt der Sammlung verschwand. Als ich meine Mutter nach dem Ei fragte, zuckte sie die Achseln. Du meine Güte, sagte sie, es war ja so viel Kram in dem Kasten, wir haben drei Körbe voll verschenkt. Hier ist noch ein Schlüsselanhänger, willst du ihn haben? Mutter gab mir das Kamel.

Die Geschichte dieses Kamels wäre Anlass genug, sich in der Weitläufigkeit der Zeit zu verlieren. Aber weil nie alles erzählt werden kann, was man erzählen möchte, weil unsere Lebenszeit wie die einer Fliege ist und ich nur die Geschichte des bärtigen Mannes auf Großmutters Ei erzählen will, beginne ich an einem warmen sonnigen Herbsttag und sage: Im September des Jahres 1972 lernte ich im Haus der Kunsthistorikerin Professor Kynast einen Mann kennen, den die Gastgeberin bereits in der Garderobe flüsternd ankündigte: »Sie haben Glück, ER ist hier.«

ER war ein kleiner älterer Herr, der mit unverkennbar bayrischem Akzent sprach, herzhaft lachen konnte und dem der Ruf vorausging, ein bedeutender Gelehrter zu sein; Kunstsammler, Besitzer einer wertvollen Bibliothek von mehr als zwanzigtausend Bänden und Handschriften. Schwerpunkte seien Philosophie, Weltreligionen und die Esoterik des Abendlandes. ER hieß Oskar R. Schlag und galt einem kleinen Kreis der Zürcher Gesellschaft als einer der »Eingeweihten, Wissenden und/oder Verschwiegenen«– Begriffe, deren Bedeutung mir, dessen Seele kein guter Boden ist für den Samen des Numinosen, spanische Dörfer waren (und, fürchte ich, immer noch sind).

Dennoch wuchs aus dieser Begegnung eine Freundschaft, die bis zu Schlags Tod im November 1989 dauerte und der ich, neben viel Wertvollem, auch dieses Buch verdanke. Ich hatte mich seit 1986 mit dem Versuch abgeplagt, über den Renaissance-Gelehrten John Dee Material zusammenzutragen. Das Thema war faszinierend genug: ein Mathematiker, Astronom, Magier, Erfinder, Teufelsbündler, einer, der mit Engeln verkehrt und, das schien mir das Faszinierendste von allem zu sein, einer, der dreißig Jahre lang aus den Kulissen der Macht heraus eine Mächtige wie Königin Elisabeth von England mit Nachrichten aus der Zukunft versorgt.

Aber ich kam mit der Arbeit schlecht voran. Das Thema war zu fremd, zu phantastisch; vielleicht war es auch zu verwischt von den Distanzen der Zeit. Dem mir zugänglichen Material war mit den Maßstäben von Ratio und Wissen nicht beizukommen. Ich empfand eine komische Traurigkeit über meinen mangelnden Sinn für die Atmosphäre des Wunderbaren, meine Unfähigkeit, mich von geheimnisvollen Botschaften auf vergilbten Pergamentrollen mitreißen zu lassen; zu wissen, dass es eine andere Form von Begeisterung gab, es nur zu wissen, nicht mehr.

Ich erinnere mich an einen schwülen Augustabend, als ich Oskar Schlag in seinem Haus am Geisbergweg besuchte, um ihn mit einer »bayerischen Brotzeit« zu überraschen.

Wir saßen im ersten Stock, umgeben von dunklen Bildern und Skulpturen, Hunderten von großen und kleinsten Gegenständen – Spinnenmuster eines langen Lebens, das sich immer mehr der Frage nach dem Wesen menschlichen Seins und dem der Dinge zugeneigt hatte. In dem Raum war es angenehm kühl.

Ich schnitt den Rettich in dünne Scheiben; bei der Suche nach dem Salzstreuer fiel mein Blick auf ein blau ausgeschlagenes Kästchen, das zwischen zwei Kolima-Hunden stand. Darin lag ein Ei.

Wo, um Himmels willen, haben Sie denn das Ei her?

Das Ei? Ach das, das habe ich irgendwann einmal auf dem Flohmarkt in Grasse gekauft. Warum fragen Sie?

Ich erzählte vom Ei meiner Großmutter. Schlag nahm das Kästchen; er blies den Staub vom Satin und drehte das Ei auf die andere Seite; nun zeigte es den Bärtigen mit geöffnetem Schädel.

Möglich, sagte er, dass es das Ei Ihrer Jugend ist. Wahrscheinlich sogar. Ich glaube kaum, dass es mehrere Exemplare gibt. Ein Wunder, dass es überlebt hat.

Schlag lächelte. Der Künstler hat sich offensichtlich am Konterfei eines gewissen John Dee versucht, vermutlich nach einem Kupferstich des Franz Cleyn, »Der Orden der Erleuchteten«. Dee war ein Gelehrter im 16. Jahrhundert. Sagt Ihnen der Name etwas?

Es war dunkel, als ich mich von Schlag verabschiedete; eine sternlose Nacht. Es roch nach Regen. In der Hand trug ich eine schwere Plastiktüte, in der sich ein halbes Dutzend Bücher über John Dee und das Kästchen befanden. Schlag hatte es mir geschenkt.

Nehmen Sie es. Vielleicht inspiriert es Sie bei Ihrer Arbeit. Lassen Sie sich nicht entmutigen, der Augenblick kommt, wo irgendetwas ohne Bedeutung und ohne erkennbaren Sinn Sie zwingt, zu erwachen und die Welt so zu sehen, wie sie ist.

Es war ein Abend wie jeder andere, auch wenn ich mich später an Zeichen erinnerte, die zu erkennen ich damals nicht imstande war. Als ich die Autotür aufschloss, ahnte ich, dass ich Schiffbruch erleiden würde, dass ich trotz all der Bücher die Welt des Joannes Dee niemals besitzen würde – jene Welt, von der Oskar Schlag sprach und die ER besaß.

Aber ich wollte diese Welt kennen lernen, als Entschädigung für die Wand zwischen mir und einem anderen Wissen, für die Härte und den Wahnsinn, die das gewöhnliche Leben begleiten. Ich ließ den Motor an und fuhr, ohne es zunächst zu merken, in ein fremdes Land hinaus.

II

John Dee … ein von Teufeln in die Irre geführter besserer Schwarzmagier.«

Meric Casaubon, 1661

»Dee, ein extrem leichtgläubiger, eitler und betrügerischer Enthusiast.«

Biographica Britannica

»In Gestalt der Monas-Hieroglyphe hat Dee der Menschheit ein Vermächtnis Gottes in die Hände gegeben.«

Alphonse-Louis Constant, 1858

»Es ist erstaunlich, seit dem Tode John Dees sind dreihundert Jahre vergangen, ohne dass ein ähnlich bemerkenswert pittoreskes und umstrittenes Leben entstanden wäre.«

Life of Dr. John Dee, Charlotte Fell-Smith, 1908

Alle, fast alle Kommentare zur Person des Joannes Dee wirken wie Prozessprotokollen entnommen. Schwarz gegen Weiß.

Weiß. Dem Leser seiner Biographie erscheint Dee nicht nur als ein »very difficult subject«, er findet sich vor dem Bild einer jener beklemmenden Gestalten, die mit der Kraft des Fanatikers Luftspiegelungen nachjagen, so lange, bis sie sich selber auflösen in Luft.

Cambridge, September 1986

John Dee? Der Mathematiker?

Der Direktor des Instituts für moderne englische Geschichte winkt ab. Wir haben Ihnen doch geschrieben, außer den Standardwerken haben wir keine Unterlagen über John Dee.

Der junge Assistent, ein Inder, kommt aus dem Katalogsaal und legt mehrere Blätter auf den Schreibtisch.

Sehen Sie, hier! Interpretationen der Verteidigungsschrift, Dissertationen über Dee als Mathematiker und Astronom. »Das Tagebuch des Dr. Dee«, 1842 herausgegeben von Halliwell. Biographien. Die Arbeiten von Smith, Yates, French und Deacon, kennen Sie alle. Die meisten verweisen auf die »Libri Mysteriorum« im British Museum. Neues über Dee als Teufelsbündler und Goldmacher, leider, damit kann ich nicht dienen.

Draußen regnet es. Im Innenhof des Instituts kreischt eine Motorsäge; Äste stürzen am Fenster vorbei und klatschen ein rotes Blatt an die Scheibe. Im Gegenlicht hat das Geäder etwas Menschliches, eine Hand könnte es sein. Eine Männerhand. Dohlen mit Reisig in den Schnäbeln kreisen über dem gefällten Baum.

Um die Jahreszeit, sagt der Direktor und macht eine Bewegung, als möchte er Handschuhe anziehen, bei dem Wetter, verrückt.

Im British Museum sagte man mir, ein Teil der Prozessakten sei in Ihrem Archiv, insistiere ich, hier in Cambridge. Ich habe Kopien von Briefen, die beweisen Zusammenhänge zwischen Königin Elisabeth und Dee als ihrem Berater. Ja, und dann, seine Prophezeihung, die spanische Armada werde England überfallen. Die Engelsvisionen. Seine Rolle bei der Entstehung des Empire. Dee, der Astrologe, wenigstens der ist denkbar. Er zuckt die Schultern und gibt dem Assistenten die bunten Karten zurück. Papier ist geduldig. Er spricht jetzt zu der nassen Fensterscheibe. Sie müssen sich einmal vorstellen, in den Tagen, die wir hier zur Gegenwart machen, wechselten die hohen Herren mitunter sehr rasch. Es gab keine Eisenbahn und kein Flugzeug, die einen Vertrauten in nützlicher Frist in die Nähe des Neuen transportiert hätten, um zu prüfen, ob ein Freund dort das Zepter führt oder vielleicht ein Feind von morgen. Man suchte seinen Charakter eben in den Planeten, astrologicamente. Als eine Art von stellarem Nachrichtendienst. Die Astrologen waren früher ja auch meistens Leute solider Berufe, denken Sie nur an Wallensteins omnipräsente Auguren. Giovanni Peroni, in der Hauptpflicht sein Baumeister, war ein Freund Galileis. Oder der Mecklenburgische Arzt Herlicius, der war zuständig für das Horoskop Gustav Adolfs. Befremdlich, gewiss, aber aus damaliger Sicht durchaus begreiflich.

Cirk nickt seinen Sätzen hinterher. Da sitzt einer, der schon vor langer Zeit aufgehört hat zu träumen oder der, wenn er manchmal noch träumt, seine Träume von der Wirklichkeit trennt, ohne Hoffnung auf eine Erfüllung, vielleicht auch aus Angst vor ihrer unerwarteten Hässlichkeit.

Und die Engelsgespräche, sage ich, sind sie die Wahnidee eines Verrückten?

Der Professor lacht ohne Spott und wirkt plötzlich jünger. Eine Glaubensfrage, sagt er, soviel ich weiß, die Engel haben sich seither sogar in der theologischen Dogmatik stark verflüchtigt. Die Gewissheit, dass es den Teufel gibt, selbst wenn man aufgehört hat, an ihn zu glauben, besteht bei Engeln doch wohl kaum.

Das Telefon läutet. Cirk hebt ab. Ja, sagt er, ja, die Luftbefeuchter können am Montag montiert werden.

Dann steht er auf. Sie entschuldigen mich, tut mir leid. Aber für uns Historiker ist Joannes Dee nur als Gelehrter von einigem Interesse. Der andere, der »Erleuchtete Dee«, ob es den wirklich gab?

Vielleicht gab es ihn doch.

III

Joannes Dee: ein Alchemist, ein Sonderling, einer mehr, nichts Besonderes. Ich hatte den Namen Dee zum ersten Mal Anfang August 1986 am Rande eines Getreidefeldes nördlich von Winchester gehört.

Ich war nach England gekommen, um mich mit eigenen Augen von einem Phänomen zu überzeugen, das damals durch Presse und Fernsehen geisterte und auf nüchterne wie esoterisch disponierte Gemüter eine erstaunliche Wirkung ausübte: die »Zeichen im Korn« oder »The Cheesefood Head Phenomenon«.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!