Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Johanna Miebach

- Sprache: Deutsch

Der Killer und die alte Dame: Mallorcas Top-Detektivin jagt einen Serienmörder. Ein skrupelloser Mörder versetzt Mallorca in Angst und Schrecken. Seine Opfer: junge Touristinnen. Inspector Héctor Ballester verfolgt die Spur des Täters – unterstützt von Top-Detektivin Johanna Miebach und ihrer Enkelin Gemma. Doch während das ungleiche Trio verzweifelt weitere Morde zu verhindern sucht, erlebt die Baleareninsel ihre dunkelste Stunde: Eine harmlose Demonstration gegen den Massentourismus endet in einem Blutbad ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 347

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Christina Gruber ist freie Autorin, Journalistin und Medienberaterin sowie Dozentin für Digitaljournalismus, Content Marketing und Storytelling. Sie ist mit einem Polizisten verheiratet. Wenn sie nicht gerade mit ihrem Mann die Welt bereist, schreibt und arbeitet sie in Köln und auf Mallorca.

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.

Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.

© 2020 Emons Verlag GmbH

Alle Rechte vorbehalten

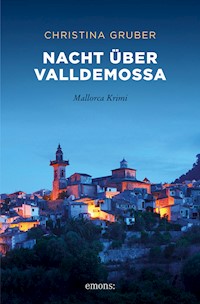

Umschlagmotiv: mauritius images/Daniel Schoenen/imageBROKER

Umschlaggestaltung: Nina Schäfer

Lektorat: Susann Säuberlich, Neubiberg

eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-96041-593-0

Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie

regelmäßig über Neues von emons:

Kostenlos bestellen unter

www.emons-verlag.de

Dieser Roman wurde vermittelt durch die

Verlagsagentur Lianne Kolf, München.

Prolog

Die Augustsonne war noch nicht aufgegangen über dem Mittelmeer, als sich ein Lieferwagen langsam den Passeig Illetes entlangschob und nach rechts in die Sackgasse abbog. Der Transporter fuhr über die Schotterstraße den kleinen, bewaldeten Hügel hinauf und hielt an einem Schlagbaum. Ein Mann stieg aus, hieb mit einer Axt auf das rostige Schloss. Es sprang auf. Der Mann öffnete die Schranke, fuhr hindurch und stoppte kurze Zeit später am stacheldrahtbewehrten Eingang des Fuerte de Illetas.

Das alte Fort aus dem 19. Jahrhundert lag verlassen und von Unkraut überwuchert in der Morgendämmerung, die Natur hatte die Feuerleitstellen und Traversen, die Kehlgräben und Geschützpivots, die Munitionsaufzüge und Grabenstreiche längst erobert.

Der Mann stieg aus und lauschte. Es war alles still, nur der Wind rauschte leise durch die Seekiefern. Er öffnete den Lieferwagen, befestigte Tragegurte an einer Holzkiste, die fast so groß wie er selbst war, schulterte ächzend seine Last und schritt langsam über die Zugangsbrücke. Die Schilder, die im Zwielicht der ersten Morgenstunden vor Gefahren warnten und den Zutritt verboten, ignorierte er.

1898 war der Krieg ausgebrochen zwischen den USA und Spanien, das Fort sollte den Hafen von Palma vor den Schiffen der Feinde schützen, mit Kanonen und Haubitzen.

Heute schützt uns niemand mehr vor den Feinden der Insel, dachte der Mann. Sie kommen mit Kreuzfahrtschiffen und Flugzeugen, zu Millionen. Und keine Kanone, keine Haubitze ist da, um uns zu retten.

In der Festung zögerte der Mann. Schließlich wandte er sich nach links, zu den Tunneln. An einer Hohltraverse hielt er inne und setzte die Holzkiste ab, um seine Taschenlampe aus der Jackentasche zu ziehen.

Der Tunnel vor ihm führte nach unten. Im Lichtstrahl der Lampe schleppte der Mann nun die Kiste durch die Tunnelanlage, bog nach links ab, bog nach rechts ab. Es roch muffig, nach Feuchtigkeit und Kot von Mäusen und Ratten. Als er tief genug in das Labyrinth eingedrungen war, legte er die Kiste in einer Ecke ab und öffnete sie. Zufrieden betrachtete er, was er getan hatte.

Er nahm die Gurte und eilte den Tunnel hinauf ins Freie, durch das Fort zurück zu seinem Wagen. Er lauschte noch einmal, es war immer noch still.

Langsam ließ er den Transporter wieder auf die Straße rollen. Am Schlagbaum holte er ein angerostetes Schloss hervor und verriegelte die Schranke, das zerschlagene Schloss steckte er ein. Er blinkte links, verschwand dann samt Wagen im Häusergewirr von Illetes.

Er hatte nicht bemerkt, dass er beobachtet worden war. Ein Mann in einem roten T-Shirt stand oben auf dem Verteidigungswall des Forts und sah dem Wagen lange nach.

Die Vögel waren erwacht und zwitscherten dem Tag entgegen. Über dem Meer ging die Sonne auf und tauchte die noch menschenleere Cala Comtesa in ein goldenes Licht.

1

»Mallorca hat ja auch sehr schöne Ecken«, sagte die blondierte Mittfünfzigerin schon zum dritten Mal. Sie blickte sich stirnrunzelnd um, wobei sie Johanna Miebach ihren Zigarettenrauch ins Gesicht pustete. Die Dame trug eine dünne elegante Bluse mit Kettenmuster, dazu einen Leinenrock, der ebenso schlicht wie teuer aussah. Gerade marschierte ein Pulk Touristen in Wanderausrüstung vorbei.

Johanna hingegen fand, sie sei bereits an einer ganz hübschen Ecke Mallorcas: in der Altstadt von Palma. Sie hatte Besorgungen gemacht, nun hatte sie sich erschöpft auf einen der Stühle vor der »Bar Bosch« am Paseo del Born fallen lassen.

Die breite Straße führte vom kreisrunden Plaça de la Reina vorbei an Ladengeschäften hoch bis zur »Bar Bosch«, schattig und kühl, umstanden von hohen Bäumen. Johanna ging gern hier einkaufen. Heute hatte sie einen besonders schönen Badvorleger erstanden, der gut zu den Fliesen ihrer neuen Finca passen würde. Dazu ein paar hübsche Kissen für das Tagesbett auf der Terrasse und einige Kerzenhalter für das Wohnzimmer.

Ich werde mit vierundsiebzig noch richtig häuslich und benehme mich endlich meinem Alter entsprechend, dachte Johanna amüsiert und lehnte ihren Gehstock an den kleinen Bistrotisch. Sie hatte beschlossen, sich gemütlich auf die Terrasse der Bar zu setzen, um einen cortado zu trinken und auszuruhen. Seitdem redete ihre Sitznachbarin auf sie ein, ohne sich die Mühe gemacht zu haben, sich vorzustellen.

Aber es stimmte, was die Dame sagte. Die schöne Altstadt war heute völlig überlaufen, in der Fußgängerzone war kein Durchkommen mehr. Johanna war vorhin am Hafen vorbeigefahren und hatte gleich vier riesige Kreuzfahrtschiffe gezählt, grotesk groß, schwimmende Städte. Es war August. Hochsaison. Mallorca platzte aus allen Nähten.

Am meisten wunderte sich Johanna wie stets darüber, dass so viele Altstadtbesucher gekleidet waren wie bei einer Mount-Everest-Besteigung oder einer Amazonas-Expedition. Funktionshemden, Wanderschuhe, Trekkinghosen, dazu Rucksäcke mit Extrafach für die unvermeidliche Wasserflasche. Mitten in der Stadt. Die deutschen Touristen erkannte man immer an ihrer Kleidung der Outdoormarke Jack Wolfskin. Johanna fragte sich, woran das liegen mochte.

Sie trank ihren cortado aus und bestellte sich einen neuen, dazu ein Glas agua mineral.

Eine Gruppe junger Männer zog mit aschfahlen Gesichtern in Richtung Kathedrale. Augenscheinlich ein Junggesellenabschied, denn sie trugen alle die gleichen T-Shirts mit der Aufschrift »Game over«, der mutmaßliche Bräutigam schleppte sich in einem Taucheranzug voran. Der Abend zuvor war offenbar lang geworden.

Der Bräutigam tat Johanna spontan leid, denn bereits um elf Uhr vormittags zeigte das Thermometer dreiunddreißig Grad, und es würde an diesem Augusttag noch heißer werden.

Die Dame wandte sich ihr wieder zu. »Das ist hier nicht nur Ballermann, wissen Sie? Das denken ja viele.« Sie betrachtete zwei junge Urlauberinnen, die sich, zum Stadtbummel nur in knappe Bikinis gekleidet, auf den Stühlen der »Bar Bosch« niederließen. Dann wiederholte sie verzweifelt: »Aber die Insel hat auch schöne Ecken.« Energisch in ihrem americano rührend, sah sie Johanna auffordernd an, die sich bemüßigt fühlte, nun etwas erwidern zu müssen.

»Ja, bin ganz Ihrer Ansicht. Schöne Ecken«, hüstelte sie von Zigarettenrauch umweht. In diesem Moment fuhr ein Reisebus vor und entließ weitere Touristen in die Altstadt.

Die Dame musterte Johanna kritisch. »Sind Sie im Urlaub oder wohnen Sie auf Mallorca?«

»Oh, ich habe mir gerade eine Finca gekauft«, sagte Johanna nicht ohne Stolz. »In der Nähe von Llucmajor.«

Sie seufzte. Vor drei Monaten war sie mit ihrer einundzwanzigjährigen Enkelin Gemma von ihrem Apartment in Llucmajor auf die Finca gezogen, und es war nicht einfach, wahrhaftig nicht. Sie hatte zuvor nur in Mietwohnungen gelebt. Dass ein Haus mit großem Grundstück so dermaßen anstrengend sein könnte, hätte sie nicht gedacht. Ständig musste sie die Sickergrube leeren lassen, dazu wollte das Unkraut entfernt, der Pool gesäubert werden. Büsche stutzen, den Hausbrunnen kontrollieren, es nahm kein Ende. Bald waren die Mandeln reif. Irgendjemand würde sich die Mühe machen müssen, sie zu ernten. Es war absurd, welche Zeit es im Sommer verschlang, allein die Pflanzen im Garten zu gießen. Die Zwergpalmen waren von Palmenkäfern befallen und machten Johanna große Sorgen. Und an die ganze Bürokratie, wenn man auf Mallorca ein Haus kaufte, wollte sie gar nicht mehr denken.

»Ich habe eine Wohnung in Ses Palmeres. Hübsche Anlage, ganz neu. Mit Pool und Parkplatz.« Die Dame zupfte ihre Seidenbluse zurecht. Beim Abstreifen der Zigarettenasche klimperten ihre goldenen Armreifen. »Ist ja auch schön, die Rente auf der Insel zu verleben, nicht?«

Johanna lächelte freundlich zurück. »Oh, ich wohne schon seit zwanzig Jahren auf Mallorca. Führe einen kleinen Laden in Llucmajor, Kunsthandwerk und Spezialitäten. Gemeinsam mit meiner Enkelin. ›Gecko Galdent‹ heißt unser Geschäft, kommen Sie doch mal vorbei.«

Johanna und Gemma hatten noch ein weiteres Geschäftsfeld. Sie waren Privatdetektivinnen. Aber Johanna zog es vor, diesen Umstand nicht immer gleich zu erwähnen. Die Kundschaft, die sie über Mundpropaganda erhielt, reichte ihr voll und ganz. Außerdem lief sie bei größerer Offenheit Gefahr, in endlose Gespräche verwickelt zu werden. Die Leute hatten die wunderlichsten Vorstellungen von der Tätigkeit einer Privatdetektivin.

Sie wurden nun von einem kleinen Auftrieb abgelenkt. Zwischen die Touristen hatte sich ein Grüppchen Demonstranten gemischt. Sie trugen Tiermasken. Die vier Protestler bauten sich am Font de les Tortugues auf, dem Schildkrötenbrunnen gegenüber der »Bar Bosch«. In der Mitte des Brunnens thronte ein Obelisk aus Santanyí-Stein, er stand auf vier bronzenen Schildkröten und wurde von einer Fledermaus gekrönt, dem Wappentier Palmas und der Reconquista. Johanna nahm sich vor, irgendwann einmal herauszubekommen, was es mit dieser Fledermaus auf sich hatte.

Die Demonstranten am Brunnen hielten Spruchbänder in Katalanisch und Englisch in die Höhe, es ging um den Massentourismus. Oder besser gesagt, gegen den Massentourismus, stellte Johanna fest, nachdem sie einige der Spruchbänder entziffert hatte.

»Tourist, posidonia is better than you«, las Johanna und musste lachen. »›Tourist, Seegras ist besser als du‹? Was für ein Satz! Immerhin haben sie Phantasie!«

Ihre Sitznachbarin lächelte säuerlich. »Na ja, solche Proteste kann ich nur unterstützen«, sagte sie mit der unerschütterlichen Haltung einer residenta, die auf der Insel wohnte und sich nicht gemeinmachte mit schnöden Pauschalurlaubern. »Da muss man ja wirklich was tun, bevor es hier noch voller wird.«

Bevor sich Johanna dazu äußern konnte, gingen die Bomben hoch und hüllten den Platz in eine dichte Rauchwolke.

2

Die Touristen und Mallorquiner, die gemütlich am Brunnen gesessen hatten, sprangen ängstlich beiseite, auch Johanna zuckte erschrocken zusammen. Doch rasch war klar, dass die Demonstranten lediglich ein paar Böller und Leuchtraketen gezündet hatten, dazu Rauchbomben, die, außer bunte Schwaden auszustoßen, keinen weiteren Schaden anrichteten.

»Seid ihr bescheuert?«, brüllte der Bräutigam im Taucheranzug wütend auf Deutsch. Die gelasseneren Mallorquiner schüttelten nur verärgert den Kopf und gingen weiter. Einige ältere Spanier applaudierten sogar.

Der Kellner der »Bar Bosch« hatte bereits sein Handy geschnappt und die Polizei angerufen. »Hier sind so ein paar Spinner, die zünden Böller, machen Krawall und verschrecken uns die Kundschaft.«

Einer der Demonstranten positionierte sich vor einer roten Rauchsäule, ein zweiter richtete die Handykamera auf ihn.

»Wir definieren uns selbst als antifaschistisch, separatistisch und feministisch!«, rief der Mann, der eine Wolfsmaske trug und sehr jung klang, in die Kamera.

Ein etwas kleinerer Mitdemonstrant in Hasenmaske trat hinzu und sekundierte eilig: »Und als marxistisch!« Er räusperte sich. »Der Tourismus stürzt die Arbeiterklasse der katalanischen Länder ins Elend!«

»Noi!«, rief eine ältere Frau im Kittel, die die Szene beobachtete. Sie stellte ihren Putzeimer ab, um die Hände in die Hüften zu stemmen. »Junge! Marxistisch? Arbeiterklasse? Was redest du da? Deine Turnschuhe kosten mehr, als ich in der Woche verdiene!« Sie wies auf die schwarzen Markensneaker, die der Wolfsmann trug, und wandte sich an ihre Begleiterin, die im gleichen Putzkittel neben ihr stand. »Das weiß ich genau. Mein Enkel wollte auch so welche. Die kosten fast dreihundert Euro!« Einige der umstehenden Mallorquiner lachten.

Die jungen Demonstranten hatten offenbar mit einem solchen Einwurf nicht gerechnet und schwiegen einen Moment lang irritiert. Von ferne waren Polizeisirenen zu hören. Der Hasenmann fasste sich als Erster wieder.

»Wir sind die Bandera Negra, und wir erlösen die Insel von der Diktatur des Massentourismus!«, schrie er.

Plötzlich stürmten die vier Maskierten los, bewarfen überraschte Touristengruppen und Cafébesucher mit schwarzem Konfetti und waren in einer Seitenstraße verschwunden, noch ehe die Polizei eintraf. Johanna sah ihnen stirnrunzelnd nach.

***

Am nächsten Tag berichteten alle mallorquinischen Zeitungen über den Vorfall, mal mit mehr, mal mit weniger Sympathie für die Demonstranten. Was die Artikel verschwiegen: Bevor die Aktivisten der Bandera Negra Rauchbomben und Leuchtraketen gezündet hatten, hatte sich ein kleines Mädchen auf dem Paseo del Born niedergelassen, um voll Liebe und Begeisterung einen alten Labrador zu herzen. Das grundgute Tier namens Pepe ließ alles mit sich geschehen, auch als die Vierjährige den Hund an den Ohren zog. Doch dann böllerten in einiger Entfernung die Leuchtraketen los. Pepe erschrak dermaßen, dass er zuschnappte, nur ein Mal und auch nicht fest. Es war nichts Schlimmes passiert, das Kind hatte lediglich den Abdruck von Pepes Gebiss auf dem Arm. Doch Pepes Herrchen, der Onkel des Kindes, war so entsetzt, dass er den Hund einschläfern ließ. Damit war Pepe inoffiziell das erste Todesopfer der Sommerproteste.

3

»Tiermasken, Marxismus und schwarzes Konfetti?«, fragte Gemma verwundert. »Seltsame Kombination.«

Johanna schmunzelte. Ihre Enkelin war wie immer die Vernunft in Person. Sie brauchte sich keine Sorgen machen, ob sie wohl irgendeiner Art von Extremismus anheimfallen könnte. Extremismus war nicht logisch, und alles Unlogische war Gemma ein Gräuel.

Johanna hatte sie am gemeinsamen Ladengeschäft in Llucmajor abgeholt, nun rollten die beiden in Johannas Fiat 500 in Richtung Port d’Andratx zu ihrem jüngsten Fall. Sie besaßen noch einen altersschwachen Toyota-Pick-up, den sie zum Beliefern ihres Ladens nutzten. Johanna fuhr den Wagen nicht gern, damit bekam sie praktisch nie einen vernünftigen Parkplatz. Sie berichtete Gemma während der Fahrt ausführlich von ihren Erlebnissen am Vormittag in Palma.

»Mal sehen, was dein Liebster dazu sagt.« Johanna lachte amüsiert, während sie über die Ma-19 in Richtung Palma brauste.

Sie trug ihr Haar in weichen weißen Wellen, dazu ein leichtes rosa Jäckchen und eine bequeme Leinenhose in Babyblau. Harmloser konnte man nicht aussehen. Nur Eingeweihte wussten, dass Johanna die beste und härteste Ermittlerin der Insel, vielleicht sogar ganz Spaniens war. Und ihre Geheimnisse kannten noch nicht einmal die Eingeweihten.

»Wir werden sehen, was dein Liebster sagt. Womöglich ist die Bandera Negra ja schon polizeibekannt«, wiederholte sie.

Gemma hockte in ausgebeulten, ausgefransten Shorts auf dem Beifahrersitz und tippte auf ihrem Handy herum. Sie war einen Meter achtzig groß, schlank und durchtrainiert. »Was wer sagt?« Sie sah fragend auf.

»Na, Héctor natürlich.«

Johanna betrachtete Gemma misstrauisch von der Seite. Sie ging davon aus, dass ihre Enkelin und der junge Inspector Héctor Ballester von der Policía Nacional ein Paar seien. Héctor ging ihres Wissens auch davon aus. Wovon Gemma ausging, war wie immer allen ein Rätsel.

Gemma brummte nur »Aha« und tippte weiter. Nach einigen Minuten legte sie das Smartphone weg und gab Johanna einen kurzen Abriss zu dem neuen Fall, den sie heute Morgen telefonisch angenommen hatte.

»Unsere Klientin heißt Sabine Ungrad, ihr gehört das Bistro ›Chicaria‹ in Port d’Andratx.«

»›Chicaria‹? Lustiger Name.«

Gemma machte eine unwirsche Handbewegung. »Ja. Sehr lustig. Die Dame möchte uns engagieren, weil ihr bester Kellner verschwunden ist.«

»Soso«, murmelte Johanna, setzte den Blinker und fädelte sich in Richtung Port d’Andratx ein. »Seit wann ist er denn fort? Und war sie schon bei der Polizei?«

»Mehr weiß ich noch nicht. Sie rief heute gegen zehn Uhr an, und da war eine ganze Reisegruppe im Bistro, dem Lärm im Hintergrund nach zu urteilen. Und gib mal was Gas, ich habe gesagt, wir wären gegen dreizehn Uhr da.«

Da die Autobahn rund um die Inselhauptstadt mittags tatsächlich recht leer war, kamen sie zur angekündigten Zeit in Port d’Andratx an. Das Städtchen mit der hübschen Hafenpromenade zog vor allem betuchtere Urlauber an. Schmucke weiße Yachten schaukelten sanft in der blauen Bucht, auf den grünen Hügeln rund um die Bai reihten sich Villen und schicke Apartments. Port d’Andratx rühmte sich seiner bohemischen Mischung aus Prominenten, Medienleuten, Urlaubern und Fischern bei der Arbeit, wobei Letztere immer weniger und Erstere immer mehr wurden.

Johanna bog vor dem Hafen rechts auf den großen Parkplatz ab und ergatterte eine Stellfläche mit Schatten.

Das Bistro »Chicaria« lag direkt am Hafen und war zur Mittagszeit gut besucht. Ganze Trauben von Menschen hockten in den bequemen dunkelbraunen Korbsesseln und speisten. Eine blonde Frau Anfang dreißig in einem schicken hellgrauen Kostüm räumte hektisch einen Tisch ab, dabei fielen ihr gleich drei Teller herunter und zerbrachen. Mehrere nicht verspeiste Oliven kullerten von den Tellern und rollten über die Promenade. Ein sehr kleiner Mann in Kellneruniform lief herbei, tätschelte beruhigend ihren Arm und begann, mit dem Fuß die Scherben zusammenzuschieben.

Johanna trat auf die beiden zu. »Frau Ungrad?«

Die blonde Dame hatte Tränen in den Augen. »Ja?«, fragte sie ein wenig barsch zurück.

»Wir hatten telefoniert«, erklärte Gemma ihr. »Wir sind die Detektivinnen. Johanna und Gemma Miebach.«

Sabine Ungrad starrte die beiden an. »Sie?« Es klang fast unhöflich. Sie schloss die Augen, atmete hörbar ein und öffnete die Augen wieder. »Na gut. Wie auch immer. Dann kommen Sie mal mit.«

Johanna und Gemma ließen sich in ein vollgestelltes Büro hinter der Küche des Bistros führen. Die beiden Stühle vor dem papierübersäten Schreibtisch dienten als Abstellfläche für weitere Unterlagen, Aktenordner und Mappen. Rasch nahm Sabine Ungrad die Papiere von den Stühlen, schnappte sich einen leeren Karton und warf umstandslos alles hinein.

»Setzen Sie sich doch«, sagte sie nun um einiges höflicher. »Entschuldigung, dass ich so überrascht reagiert habe. Señor Riera hat Sie beide empfohlen. Und er beschrieb Sie als knallharte Topermittlerinnen. Da hatte ich nicht erwartet, dass …« Sie stockte.

»Dass eine alte Frau und ein kleines Mädchen vor der Tür stehen?« Johanna lachte. »Aber keine Sorge, wir haben sehr viele zufriedene Klienten. Wir können Ihnen hoffentlich weiterhelfen.«

Sabine Ungrad ließ sich auf den Schreibtischstuhl fallen und verbarg das Gesicht in den Händen. »Ich bin wohl gerade etwas genervt.« Sie blickte hoch. »Mitten im August. Bei uns ist die Hölle los. Und da verschwindet dieser Kerl einfach sang- und klanglos. Wir wissen weder ein noch aus.«

Wie aufs Stichwort eilte der kleine Kellner herein. Er hatte blitzende braune Augen, eine große Nase und wirkte so betont selbstbewusst, wie es kleine Männer häufig taten. »Sabina, wo sind die neuen Likörgläser?«, fragte er auf Spanisch. »Wir hatten welche bestellt, und sie waren auch gekommen, aber der Schrank ist leer.«

Sabine Ungrad starrte ihn verwirrt an, überlegte und nickte. »Die hat noch keiner ausgepackt. Stehen in der Kiste im Vorratsraum.«

Der Kellner drehte wortlos ab und verschwand.

»Aber spül sie vorher kurz durch, Amado! Ja?«

Er war schon weg.

Sabine Ungrad schüttelte den Kopf. »Ich kann mitten in der Saison niemand Neues finden, schon gar nicht so einen guten Kellner wie Emilio. Der hat den Laden geschmissen.« Sie hielt plötzlich inne und schaltete den Computer auf dem Schreibtisch an. »Ich werde Ihnen mal gleich ein paar Fotos von ihm ausdrucken, Sie wissen schon, damit Sie sofort nach ihm suchen können.«

»Moment«, bat Johanna. »Erst einmal brauchen wir mehr Infos. Wie heißt der Mann mit vollem Namen, seit wann ist er bei Ihnen? Seit wann ist er verschwunden? Waren Sie schon bei der Polizei?«

Sabine Ungrad sah Johanna unglücklich an. »Nein, war ich nicht. Emilio Curra heißt er, kommt aus Andalusien. Er ist dreißig Jahre alt. War schon im vergangenen Jahr über die Hauptsaison hier. Hat im Winter in Österreich gearbeitet, in einem Skiort.« Sie spielte nervös mit einer Büroklammer. »Das hatte ich ihm sogar vermittelt. Über Winter machen wir zu, und Petros suchte jemand in Salzburg. Petros Melas, der war mit mir auf der Hotelfachschule in Sankt Gallen. Ich weiß nicht, wo Emilio im Frühjahr war, auf jeden Fall war er weg. Hat auch nicht auf meine Mails geantwortet und nichts, ich dachte, er kommt dieses Jahr gar nicht her.«

Draußen hörten die drei ein lautes Scheppern. Es klang, als seien alle neuen Likörgläser gleichzeitig heruntergefallen und zersplittert. Sabine Ungrad zuckte zusammen, blieb aber sitzen.

»Und dann stand er Anfang Juni plötzlich vor der Tür, und ich war einfach nur froh, weil ich noch keinen neuen Kellner gefunden hatte, ich habe ja fest mit ihm gerechnet.« Sie nahm einen Kuli in die Hand und malte wütend eine Drei auf einen Schmierzettel. »Ab 3. Juni war er hier. Und seit dem 4. August ist er verschwunden, also seit zwei Tagen.«

Zur Drei auf dem Schmierzettel gesellten sich noch eine Vier und eine Zwei. Vor der Bürotür war ein weiteres Scheppern zu hören, danach ein Fluchen.

»Und ich mache mir richtig Sorgen. Ich habe alle Krankenhäuser durchtelefoniert. Nichts, nichts und noch mal nichts. Von meinen Leuten bleibt keiner einfach so weg. Ich zahle gut, außerdem hat Emilio sogar eine kostenfreie Wohnung über dem Bistro. Mit Balkon!«

Johanna war beeindruckt. Es musste wirklich etwas passiert sein, denn dass ein Kellner mir nichts, dir nichts seinen Job schmiss, kam schon einmal vor. Aber kein Kellner auf ganz Mallorca ließ einfach so eine kostenlose Wohnung sausen. Bezahlbarer Wohnraum war mittlerweile knapper als eine freie Sonnenliege am Ballermann zur Hochsaison.

»Er hat seinen Ausweis hiergelassen, auch seine Kreditkarten, alles. Sein Auto steht unten vor der Tür. Ich habe nicht die geringste Idee, wo er sein könnte.«

Gemma hatte ihren Laptop auf den Knien aufgeklappt und tippte die Notizen mit. Ohne hochzusehen, fragte sie: »Gut. Und wann sagen Sie uns, warum Sie das noch nicht der Polizei gemeldet haben?«

Sabine Ungrad blickte betreten auf ihre gemalten Zahlen. »Tja, ich hatte noch keine Zeit, ihn, ähm, anzumelden …« Sie verstummte.

»Er arbeitet illegal im Bistro? Seit Juni?« Das überraschte Gemma. Denn zum einen wurde seit einigen Jahren sehr streng gegen Schwarzarbeit vorgegangen, zum anderen war dies für ein gehobenes Lokal wie das »Chicaria« eher ungewöhnlich.

Sabine Ungrad sah sie flehend an. »Er hatte mich darum gebeten. Na ja, er hatte wohl Schwierigkeiten, irgendwas mit der Steuer. Das wollte er zuerst wieder geradebiegen, und das hat sich hingezogen …« Sie brach ab und wandte sich wieder dem Computer zu. »Ich drucke Ihnen die Bilder aus.«

Kurz darauf lagen drei Fotos des Vermissten vor ihnen. Ein ausnehmend schöner Mann war darauf zu sehen. Markantes Kinn, strahlende Augen, charmantes Lächeln.

Sabine Ungrad betrachtete die Bilder und hob hilflos die Schultern. »Ein hübscher Bursche. Ich glaube, ich habe mich da etwas um den Finger wickeln lassen.«

»Können wir uns sein Auto und seine Wohnung ansehen?«, fragte Johanna.

Sabine Ungrad beugte sich über ihren Schreibtisch und nahm die Zweitschlüssel aus einem Schälchen.

»Ich war natürlich schon in der Wohnung, ich wollte ja wissen, ob er nicht, na ja, todkrank oder gar tot im Bett liegt oder so. Da habe ich auch die Brieftasche mit den Kreditkarten auf dem Tisch gesehen. Lassen Sie uns zuerst zum Wagen gehen. Ich habe einen Schlüssel, weil er in der Auffahrt am Hintereingang parkt, sonst gibt es hier keine Parkplätze. Ich muss das Auto wegfahren können, wenn Lieferanten kommen.«

Sie traten durch den Hintereingang, in der Auffahrt parkte ein kleiner gelber Seat Leon. Vor allem die hintere Stoßstange war arg zerbeult, vorn hatte das Auto ein paar böse Kratzer, ebenso beide Spiegel.

So sahen die meisten Autos auf der Insel aus, wusste Johanna. Die Straßen waren oft dermaßen eng, dass die Autofahrer ständig an parkenden Autos entlangschrammten oder sie beim Ein- und Ausparken einbeulten. Es machte sich niemand viel daraus, und kein Mallorquiner wäre auf die Idee gekommen, deswegen womöglich die Polizei zu rufen. Die Einzigen, die damit Scherereien hatten, waren die Urlauber mit Mietwagen, denen jede noch so kleine Delle auf die Rechnung gesetzt wurde.

Der Wagen war leer und sauber, nur auf dem Beifahrersitz lagen eine Rolle Minzbonbons und eine dunkelblaue Kappe. Gemma setzte sich ins Auto und drehte den Zündschlüssel, der Motor sprang an, der Tank war halb voll.

»Jetzt zur Wohnung«, sagte Johanna.

Auf dem Weg zum Treppenhaus gingen die drei durch die Küche.

»Woher kommt eigentlich der Name ›Chicaria‹?«, fragte Johanna neugierig.

»Ach«, Sabine Ungrad winkte lachend ab, »ich komme aus München, da gibt es ja die Schickeria. Und ich bin ein Mädchen, eine chica. Ich fand’s lustig und passend. Wir machen bajuwarisch-mallorquinische Fusionsküche, wissen Sie? Also bayerische Tapas, deshalb nennen wir die kleinen Portionen Bapas. Bratenspießchen vom mallorquinischen schwarzen Schwein auf bayerische Art, Miniknödel mit Soße aus Sóller-Orangen, Mandelstrudel-Pralinen, solche Sachen.«

»Klingt gut«, fand Johanna. »Ich werde sicher einmal herkommen und alles ausprobieren.«

»Sehr gern. Bitte dort entlang. Achtung, die Treppe ist sehr steil.« Sabine Ungrad führte sie aus der Küche, als der kleine Kellner vorbeihastete, einen riesigen Stapel leerer Teller auf den Armen.

»Sabina, ich schaff das nicht allein«, keuchte er vorwurfsvoll. »Dios, es ist Mittagszeit! Emilio ist nicht da! Und du machst hier Hausbesichtigungen.« Er schnappte sich zwei fertig angerichtete Schüsseln Salat mit Gambas und spurtete wieder hinaus.

Sabine Ungrad sah schuldbewusst drein.

Im zweiten Stock schloss sie die mittlere von drei Türen auf. Das Zwei-Zimmer-Apartment war klein, aber gemütlich. Links neben der Eingangstür befand sich ein schmales Schlafzimmer, die Diele führte zu einem größeren Wohnzimmer mit einer Pantryküche. Spektakulär war der Balkon, von dem man den Hafen von Port d’Andratx überblicken konnte.

»Wow!«, sagte Gemma. »Wohnen alle Ihre Kellner so prominent am Hafen?«

Sabine Ungrad schüttelte den Kopf. »Ich selbst habe hier eine Wohnung, in der ganzen ersten Etage. Emilio hat im zweiten Stock die mittlere Wohnung, die beiden anderen vermiete ich als Ferienapartments.« Der schöne Emilio war ganz offensichtlich ein Premiumkellner.

Die Wohnung war sauber und aufgeräumt, aber ohne persönliche Note. Ein Laptop stand zugeklappt auf dem Wohnzimmertisch, daneben lag eine Brieftasche.

»Sehen Sie? Es ist alles noch da.« Sabine Ungrad öffnete die Brieftasche und zeigte auf die beiden Kreditkarten, den Führerschein und den Personalausweis. Es waren knapp dreihundert Euro in der Brieftasche.

»Handy?«, fragte Gemma knapp.

»Das scheint er mitgenommen zu haben. Ich habe hier in der Wohnung die Nummer angerufen, aber nichts klingeln hören. Es geht immer sofort die Mailbox dran.«

Auch das Schlafzimmer war aufgeräumt, das Bett war akkurat gemacht. Allerdings lagen einige Plastikfetzen auf dem gefliesten Boden. Es sah aus, als ob jemand eine Verpackung in großer Eile aufgerissen und die Reste einfach auf die Fliesen geworfen hätte.

Gemma schlenderte durch das Zimmer, hob wie nebenbei eine kleine Papierkugel auf, die bei dem Plastik gelegen hatte. Sie knibbelte das Papier auseinander, es war ein Einkaufsbon.

»Aha. Er hat einen wasserdichten Kasten gekauft«, murmelte sie mit Blick auf den Bon. »Vor vier Tagen.«

Sie verschwand in dem kleinen Bad neben dem Schlafzimmer, Johanna und Sabine Ungrad hörten ein Klappern, dann ein Platschen. Keine Minute später kehrte Gemma mit einer triefend nassen Plastikbox zurück, die sie in ein Handtuch gewickelt hatte.

»War im Klokasten«, sagte sie lapidar. »Dürfen wir da reingucken?«

Die staunende Sabine Ungrad nickte.

Mit einem Ruck öffnete Gemma die Box, und die Frauen starrten auf fünf dicke Bündel Euroscheine. Alles Hunderter.

Johanna zog Einmalhandschuhe aus ihrer Umhängetasche und zählte durch. Hunderttausend Euro.

»Ich habe so eine Ahnung«, sagte sie, »dass wir um die Polizei doch nicht herumkommen.«

4

Die Jefatura Superior de Policía de Baleares war eines der hässlichsten Gebäude der Stadt, fand Héctor Ballester.

Der neunundzwanzigjährige Inspector der Policía Nacional hatte sich in der Bar gegenüber dem Polizeipräsidium von Palma bocadillos mit Serranoschinken und einen Kaffee bestellt. Er hockte an einem der niedrigen Tischchen und starrte finster auf den Zweckbau aus Beton, auf die schmalen Fenster mit den abgedunkelten Scheiben, auf das mit braunen Metallstäben vergitterte Treppenhaus.

Er krümelte sich bocadillo auf die schwarze Jeans, seine Laune wurde noch schlechter. Das Brot war zu trocken, der Schinken zu salzig, der Kaffee zu dünn.

Héctor Ballester war nicht nur Polizist, sondern auch Spross einer bekannten Gastronomenfamilie der Insel. Er hatte hohe Ansprüche an sein Essen. Und das hier war nicht besser als der Touristenfraß, den man heute überall bekam.

Er ging in sich und stellte fest, dass die schlechte Laune hauptsächlich auf den Termin mit seinem Chef zurückzuführen war, der in einer Viertelstunde stattfinden sollte. Héctor ging Jefe Superior de Policía José Robla Rubio am liebsten aus dem Weg. Das ließ sich sogar oft ganz gut bewerkstelligen, denn Robla ging seinerseits der Arbeit im Büro recht gern aus dem Weg, fand Héctor.

Er stand auf, klopfte sich die bocadillo-Krümel von der Hose und kippte den Rest seines dünnen americanos hinunter. Ohne Zucker schmeckt Kaffee einfach nicht, dachte er düster.

Héctor hatte schöne dunkle Locken, ein hübsches Gesicht mit einem freundlichen Lächeln und einige Kilos zu viel auf den Rippen. Dies bewog ihn immer wieder zu halbherzigen Diätplänen, zum Beispiel zu der Idee, Zucker zu vermeiden. Leider aß er sehr gern. Vor allem Süßes.

Er betrat die Jefatura und wandte sich zu den Aufzügen. Nachdem die Lifttür sich mit einem klingenden Dingdong geöffnet hatte, zögerte Héctor, dann drehte er ab in Richtung Treppenhaus und lief die Stufen nach oben. Schwer atmend kam er in der fünften Etage an. Er wartete kurz ab, um wieder zu Kräften zu kommen, und klopfte an die Bürotür seines Chefs.

»Ja, ja, herein«, tönte es ungeduldig von drinnen.

Robla thronte hinter seinem imposanten Schreibtisch und kämmte sich mit den Fingern die Haare aus der Stirn. Héctor kannte die Geste. Robla war unter Druck. Er war ein großer Mann mit borstigem Haar. Es war oben zu einer solch akkuraten Bürste geschnitten, dass Héctor immer versucht war, ein Blatt Papier daraufzulegen, um nachzusehen, ob es wirklich eine glatte Ebene bildete.

»Wo steckst du denn?«, herrschte er Héctor an. »Ich warte schon seit einer halben Stunde auf dich! Einer halben Stunde!«

Das war Unfug, da Roblas Sekretärin erst vor einer halben Stunde angerufen hatte, um ihm den Termin mitzuteilen. Sie hatte ausdrücklich vierzehn Uhr gesagt, und Héctor hatte sein bocadillo in Windeseile hinuntergeschlungen. Sich beim Essen abhetzen zu müssen mochte er noch weniger als Kaffee ohne Zucker.

»Tut mir leid, Jefe«, sagte er diplomatisch.

Robla wedelte ungeduldig mit der Hand. »Egal. Du weißt, was heute passiert ist?«

Héctor sagte vorsichtig »Ja?« und grübelte, was der Chef meinen könnte. Es war August, es waren Abertausende von Feriengästen auf der Insel, es war knallheiß, und alle waren sehr schnell auf hundertachtzig. Heute war schon so einiges passiert. Das wusste er aus den aktuellen Lageberichten. Seit null Uhr hatte es zwei Raubüberfälle in Palma gegeben, ein britischer Tourist war in Magaluf voll wie eine Haubitze vom Hotelbalkon gefallen und hatte sich beide Beine gebrochen, verschiedene Razzien hatten allerlei Drogen und illegale Einwanderer zutage gefördert. In Arenal hatte ein neunzehnjähriger Deutscher versucht, einen Polizisten im Meer zu ertränken, weil dieser den jungen Mann zuvor bei einem Diebstahl erwischt hatte. Dazu gab es ein buntes Sammelsurium an Schlägereien, Autounfällen, Ruhestörungen und Einbrüchen und eine Demo in der Altstadt heute Vormittag mit bunten Rauchbomben oder so etwas Ähnlichem.

Héctor entschied sich für Letzteres. Intuition. Er kannte seinen Chef. »Du meinst die Sache mit den Rauchbomben?«

»Ja«, entgegnete Robla mürrisch, »die Sache mit den Bomben.«

Er kramte in seinem Schreibtisch, fand eine Kopfschmerztablette und nahm sie. Dann goss er sich ein Glas Mineralwasser ein und trank es in einem Zug aus.

Héctor beobachtete seinen Vorgesetzten, der offenbar nicht eine Sekunde auf die Idee kam, seinem Mitarbeiter bei dieser Mordshitze ebenfalls ein Glas Wasser anzubieten. Er hatte es gewusst. Junge Leute, die gegen irgendwas demonstrierten, waren Robla ein Graus. »Die sollen erst mal arbeiten gehen«, knurrte er stets wütend, ein Einwurf, den Héctor gerade von Robla höchst unpassend fand. Denn normalerweise war der öfter auf dem Golfplatz als im Präsidium anzutreffen, hieß es in der Jefatura.

»Wir haben eine offizielle Anfrage vom Königshaus, die wollen wissen, was da los war«, raunte Robla ihm nun zu. »Nur eine halbe Stunde vorher hat Doña Victoria dort gesessen, in der ›Bar Bosch‹. Nur eine halbe Stunde vorher!«

Doña Victoria war, wie Héctor nur zu gut wusste, die Nichte des spanischen Königs, der mit seiner Familie stets den Sommerurlaub auf Mallorca zu verbringen pflegte. Manchmal war auch die Nichte dabei.

Er legte den Kopf schief. »Na ja, aber es ist doch gar nichts passiert«, sagte er und versuchte, beruhigend zu wirken. Robla sah so aus, als könne er im nächsten Moment explodieren. »Das waren doch nur ein paar junge Leute, sie haben gegen den Massentourismus protestiert. Und da liegen sie ja auch nicht ganz falsch.«

Héctor war, wie viele Mallorquiner, recht kritisch gegenüber den vielen Urlaubern eingestellt. Sie sorgten für Arbeitsplätze, schön und gut, aber im Sommer waren es einfach zu viele für die kleine Insel. Fand er zumindest. Und einige der Touristen benahmen sich wirklich schlecht, wie man in den täglichen Lageberichten nachlesen konnte.

Es kam, wie es kommen musste. »Nicht ganz falsch?«, brüllte Robla jetzt aus voller Kehle. »Da erschrecken so ein paar langhaarige Linke die Nichte des Königs fast zu Tode, werfen Bomben auf unseren Adel, und du«, er stieß den Zeigefinger nach vorn, »du sagst, sie liegen nicht ganz falsch?«

Héctor beeilte sich zurückzurudern. »Nein, so habe ich das selbstredend nicht gemeint, Jefe. Rauchbomben! Sehr unschön, sehr schlechte Manieren. Was genau soll ich denn für dich tun?«

Es war sinnlos, Robla darauf hinzuweisen, dass keiner wissen konnte, ob die Leute langhaarig waren, da sie Vollmasken getragen hatten, wie Héctor dem Lagebericht entnommen hatte. Genauso sinnlos war es, zu bedenken zu geben, dass niemand Bomben auf den Adel geworfen hatte, da Doña Victoria gar nicht mehr in der Bar gewesen war, als das Feuerwerk losging.

Robla beruhigte sich wieder. »Es geht um diese neue Gruppierung, Bandera Negra. Die waren das heute Vormittag. Gestern haben sie schon Reifen zerstochen an einem Reisebus.« Er zog den Bericht aus einem Stapel Papiere und knallte ihn vor Héctor auf den Schreibtisch. »Und am Tag vorher haben sie Sprüche gegen Urlauber auf Mietwagen gesprüht. Sie tragen Masken, Handschuhe, sind immer ganz in Schwarz. Ich will wissen, wer das ist. Ob die von hier sind.« Von hier hieß in diesem Fall: ob sie von der Insel stammten.

»Natürlich, Chef, natürlich.«

Héctor musste nun umsichtig vorgehen, das wusste er. Er hatte nicht die geringste Lust, irgendwelchen Studenten in Tiermasken hinterherzujagen, die nur ein paar Spruchbänder hochhielten und bunte Leuchtraketen zündeten. »Aber ich bin noch etwas beschäftigt mit dem Fall der beiden verschwundenen Frauen.« Er räusperte sich. »Vielleicht könnte Arnau sich ja um die Banderas kümmern …«

»Frauen?«, blaffte Robla, als habe er davon noch nie gehört.

Doch die Lageberichte, das wusste Héctor, las sogar er. Vor fünf Tagen war eine junge Russin nachts in einer Disco in Magaluf verschwunden, vor zwei Tagen eine neunzehnjährige Deutsche im »Beachclub« am Ballermann. Als beide am nächsten Tag immer noch nicht im Hotel aufgetaucht waren, hatten ihre mitreisenden Freundinnen die Polizei gerufen. Die Eltern der jungen Frauen waren inzwischen angereist, alle Polizisten der Insel waren mit den Fotos der Vermissten ausgestattet und hielten die Augen offen. Doch da die Frauen weiter verschwunden waren, hatte das Präsidium einen Krisenstab eingerichtet, den Héctor kommissarisch leitete. Das sollte Robla eigentlich wissen, und er wusste es auch, wie sich zeigte.

»Die Leute laufen stockbesoffen durch die Straßen und wundern sich, wenn sie beklaut werden. Da heißt es dann, oh, es ist ja so kriminell in Spanien«, wütete er und ging mit großen Schritten im Büro auf und ab.

Héctor konnte ihm nicht mehr folgen und fragte sich, wie das Lamento mit den verschwundenen Frauen zusammenhing. Doch Robla hatte nur weit ausgeholt und kam nun zum Punkt.

»Oder sie feiern und saufen die Nächte durch, bis das letzte Geld futsch ist, melden sich tagelang nicht bei ihrer Familie, und wir dürfen den Besoffenen in irgendwelchen Bars nachspüren.« Er drehte sich zu Héctor um. »Die tauchen doch eh in irgendeinem Hotelbett wieder auf. Wahrscheinlich bis obenhin voll mit Wodka oder Ecstasy oder sonst einem Drogenzeug.«

Völlig unrecht hat Robla damit ausnahmsweise nicht, dachte Héctor. Rund zwanzigtausend Vermisstenanzeigen wurden pro Jahr in ganz Spanien aufgegeben, das hatte er kürzlich noch in einer internen Polizeistatistik gelesen. Fünfundsechzig Prozent davon waren nach einiger Zeit mehr oder weniger wohlbehalten wieder da. Vierzehn Prozent verschwanden für immer. Und einundzwanzig Prozent wurden tot gefunden.

Er räusperte sich. »Na ja, sowohl die Eltern als auch die Freundinnen haben Stein und Bein geschworen, dass die beiden keine Drogen nehmen und auch kaum Alkohol trinken.«

Solche Fälle benötigten immer viel Fingerspitzengefühl. Die Eltern von vermissten jungen Erwachsenen auf Mallorca konnten sich überhaupt nicht ausmalen, was ihre lieben Kinderchen beim Partymachen alles anzustellen in der Lage waren. Es stimmte ja: Die allermeisten jungen Leute, die im Sommer zeitweise auf der Insel vermisst wurden, waren schlicht und ergreifend entweder auf einem tagelangen Drogentrip, einer Sauftour, oder sie hatten jemand kennengelernt, mit dem sie um die Häuser und durch die Betten zogen.

»Ja, ja«, sagte Robla unwirsch, »klar, alles nur Nonnen und Unschuldslämmer auf der Insel.« Er scheuchte Héctor mit einer hektischen Geste aus dem Büro. »Und jetzt los. Du hast ausreichend Zeit, dich um beides zu kümmern – um die Aktivisten und um die Vermissten. Warte nur, die Partymädels sind im Handumdrehen putzmunter wieder da.«

Héctor hoffte inständig, dass Robla damit richtiglag.

5

»Maleït, wir müssen tanken.«

Agente Tomás Blindar von der Policía Local Llucmajor ärgerte sich. Wieder einmal. Sein Kollege Felipe Xiulet, genannt Fifí, schnippte lässig den Kern der soeben verspeisten Pflaume aus dem Fenster des Streifenwagens.

Fifí stoppte am Kreisverkehr an der Avenida Carlos V., fuhr wieder an und grinste. »So ein Quatsch. Damit kommen wir noch mindestens zwanzig Kilometer weit, mehr sogar.« Mit Schwung bog er auf die Landstraße in Richtung Porreres ab. »Glaub mir, ich kenne den Wagen.«

Tomás verschränkte die Arme vor dem Bauch und sah mürrisch aus dem Fenster auf die sonnenverbrannte Landschaft. Fifí machte das mit Absicht, das wusste er. Er hasste fast leere Autotanks, nicht nachgefüllte Kaffeeautomaten, fehlende Utensilien im Büroschrank. Nur dank ihm verfügte die Polizeistation in Llucmajor stets über ausreichend Getränke, Kugelschreiber und Formulare zum Ausfüllen. Seine Kollegen machten sich über ihn lustig. Zum Beispiel Fifí. Verspottete ihn. Fuhr zu Schichtbeginn mit dem Wagen los, ohne zu tanken.

Verstohlen warf Tomás einen Blick auf die Tankanzeige. Das reichte keine zehn Kilometer mehr. Er kannte den Wagen auch. Bis zur Gemeindegrenze von Llucmajor, wo ihr Zuständigkeitsgebiet endete, waren es sechs Kilometer.

Hin und zurück, das schaffen wir nie im Leben, dachte er, griff in die Papiertüte voller Pflaumen, die er morgens im »Mercadona«-Supermercado erstanden hatte, und biss in eine der reifen süßen Früchte. Die Pflaume war köstlich, doch nun troff ihm der Saft vom Kinn und hinterließ feuchte Flecken auf seinem Diensthemd. Verdrossen riss Tomás ein Stück von der Papiertüte ab. Er versuchte, Hände und Hemd mit dem Fetzen zu säubern, da bremste Fifí so abrupt, dass er nach vorn geworfen wurde.

»Was ist denn nun?«, fluchte Tomás, während die Pflaumen aus der Tüte purzelten und unter den Sitz rollten.

Hektisch setzte Fifí zurück und bog in einen schmalen, ungeteerten Feldweg ab. »Hast du nicht gesehen? Da vorn war ein Unfall.« Er deutete auf die Straße vor ihnen.

Reste eines geplatzten Reifens, schwarze Bremsspuren, ein Lkw lag quer über der Ma-5020. Es hatten schon andere Wagen gehalten, Passanten halfen dem offensichtlich nur leicht verletzten Brummifahrer aus dem Führerhaus. Der Lastwagen hatte Getränke geladen, die Fahrbahn war voll mit Bier- und Colakisten und Flaschen, die über die Straße gekullert waren. Langsam holperte der Streifenwagen über die Schotterstraße, die zu einem Wäldchen führte.

Tomás blickte Fifí verdutzt an. »Und warum fährst du nicht hin?«

Fifí holperte wortlos weiter.

Es knackte, und per Funk meldete sich die Leitstelle. »Unfall auf der Ma-5020 Llucmajor Porreres, bei Kilometer fünf«, krächzte die Stimme ihrer Kollegin Ella Gonzalez aus dem Lautsprecher. »Wer ist da in der Nähe?«

Das Krächzen war nicht der schlechten Funkverbindung geschuldet, sondern der Tatsache, dass Ella keine Klimaanlagen vertrug. Sie war jedes Jahr praktisch die komplette Sommersaison über erkältet, da sich die anderen Kollegen in der Leitstelle schlichtweg weigerten, bei siebenunddreißig Grad im Schatten auf die Klimaanlage zu verzichten.

Bevor Tomás reagieren konnte, hatte sich Fifí schon die Sprecheinheit geschnappt. »Wagen drei. Sind leider in Ses Palmeres. Patrula RAF.«

Damit hatte er sie erfolgreich aus der Affäre gezogen, denn weiter als in Ses Palmeres konnte man kaum vom Einsatzort entfernt sein. Mit Patrula RAF sprach er die Tatsache an, dass er und Tomás sich auf einer Sonderstreife zum Verhindern von Einbrüchen in abgelegenen Fincas und Häusern befanden, RAF wie »robatori amb fractura«, katalanisch für »Einbruch«. Dabei fuhren die Beamten Siedlungen und einsam gelegene Areale ab, in denen in den vergangenen Wochen wiederholt eingebrochen worden war.

Es knackte wieder. »Wagen zwei. Wir sind auf dem Weg«, hörten sie die helle Stimme ihrer Kollegin Mariella Gomez.

»Fifí, was soll das?«, fragte Tomás sauer. »Wir sind doch schon da! Was machst du denn?«

Fifí rumpelte über den Pfad immer weiter durch das Wäldchen. »Merda, hast du nicht gesehen, was das für ein Unfall war?«, fragte er gereizt zurück. »Lkw umgekippt und alles. Wir hätten die Straße absperren müssen, stundenlang, und dann der Schreibkram … Ich habe ein Date nachher, ich muss pünktlich raus. Außerdem fehlt mir heute echt der Antrieb.«

»Hast du sie nicht mehr alle?«, brüllte Tomás. »Du und deine Dates, das wird doch nie was. Dreh sofort und fahr zurück!« Er schnaubte. »Oder fahr zumindest nach Ses Palmeres, damit wir nicht auch noch auffliegen. Was ist, wenn gleich ein Funkruf kommt, dass jemand dort gebraucht wird? Wie willst du das erklären, wenn wir erst nach ’ner halben Stunde da aufschlagen?« Wütend hieb Tomás aufs Armaturenbrett. »Du und deine Tinder-Kacke!«

Er war seit siebzehn Jahren glücklich verheiratet, sprach oft und gern von seiner Frau und hatte für Single-Nöte wenig Verständnis.

Fifí stoppte abrupt, der Motor ging aus.

»Ist ja gut. Ich fahre nach Ses Palmeres«, murmelte er und versuchte, das Auto wieder zu starten. Der Motor spuckte, hustete und tat keinen Mucks.

»Na wunderbar. Das Benzin ist alle!«, rief Tomás. »Glückwunsch. Und jetzt?«

Fifí mühte sich mit der Zündung ab, doch vergeblich. Der Streifenwagen war hinter dem Wäldchen am ausgetrockneten Bett des Flüsschens Torrent de Son Lluis zum Stehen gekommen und rührte sich keinen Millimeter mehr.

»Toll!«, schimpfte Tomás weiter, während er ausstieg. »Ganz große Leistung.« Er stapfte um den Wagen herum. »Denk dir was aus. Ich geh pinkeln.« Dann verschwand er im Gebüsch.

Eine weitere Angewohnheit, über die die Kollegen schmunzelten: Tomás konnte nicht pissen, wenn jemand zusah.

»Ich rufe meinen Schwager an!«, rief Fifí ihm hinterher. »Der kommt schnell mit dem Ersatzkanister!«

Doch bevor er den Plan in die Tat umsetzen konnte, knackte wieder die Funkanlage.