Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Johanna Miebach

- Sprache: Deutsch

Detailliert recherchiertes Lokalkolorit von Ballermann bis Felanitx. Schock in Llucmajor: Auf einer Finca wird die Leiche einer bekannten Krimi-Autorin entdeckt. Der Fall ruft die besten Undercover-Ermittlerinnen Mallorcas auf den Plan, die vierundsiebzigjährige Johanna und ihre einundzwanzigjährige Enkelin Gemma. Gemeinsam mit Héctor Ballester, Inspector bei der Policía Nacional in Palma, dringen sie tief in das Leben der Toten ein – bis weitere Morde geschehen ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 350

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Christina Gruber ist freie Journalistin, Autorin, Dozentin, PR- und Medienberaterin. Sie ist mit einem Polizisten verheiratet und lebt in Köln, wenn sie nicht gerade mit ihrem Mann die Welt bereist. Zwischen Timbuktu und Beirut, Feuerland und Dakar, Kalahari und Fidschi geht es immer wieder auf die Lieblingsinsel Mallorca. Ihr Romandebüt »Mandelblütenmord« ist der Gewinnertitel des Mallorca-Krimiwettbewerbs, ausgeschrieben von der Mallorca Zeitung, der Literaturagentur Lianne Kolf und dem Emons Verlag.

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.

© 2018 Emons Verlag GmbH

Alle Rechte vorbehalten

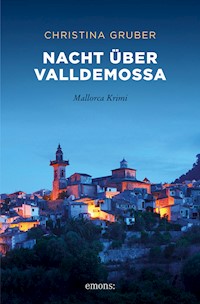

Umschlagmotiv: age fotostock/Lookphotos

Umschlaggestaltung: Franziska Emons-Hausen, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer

Umsetzung: Tobias Doetsch

Lektorat: Susann Säuberlich, Neubiberg

eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-96041-334-9

Mallorca Krimi

Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie

regelmäßig über Neues von emons:

Kostenlos bestellen unter

www.emons-verlag.de

Für Thomas

Prolog

Johanna Miebach schob ihren Rollator vorsichtig über den Carrer del Mirador und schloss zu ihrer Reisegruppe auf. Sie trug heute eine reichlich wild geblümte Nylonbluse in verstörendem Violett, dazu eine hellbraune Dreiviertelhose und Gesundheitsschuhe. Der Touristenführer hatte die deutsche Seniorengruppe gerade durch das große Tor in den Innenhof des Bischofspalastes von Palma gescheucht.

»Nicht bummeln«, herrschte er seine Schäflein an und scharte sie um eine große Statue im Hof. Der rüstige Mittsechziger in Funktionsweste und Wandersandalen wedelte mit einer zusammengerollten Ausgabe der »Zeit«.

Ehemaliger Geschichtslehrer, mutmaßte Johanna und schob ihren Rollator voran. Sie sah sich kurz um, löste sich langsam aus der Gruppe und schob die Gehhilfe durch eine der offenen Türen ins Innere des Gebäudes. Sie hatte den Lageplan im Kopf.

Sie schaltete ihr Smartphone auf Liveaufnahme, ließ es in die Halterung am Körbchen ihres Rollators gleiten und stöpselte die Kopfhörer ein, die einem Hörgerät glichen. Dann ging sie etwas mühsam vor dem Körbchen in die Hocke, hielt ihre Armbanduhr vor den Mund und flüsterte: »Check. Bin drin.«

»Oma!«, rief Gemma Miebach, Johannas einundzwanzigjährige Enkelin, die dreihundert Meter weiter in einem Straßencafé die Aufnahme an ihrem Laptop verfolgte. Johanna hörte Gemma laut aufstöhnen. »Oma, den Scherz machst du jedes Mal.«

Johanna hob unbeirrt wieder das Handgelenk und raunte: »Roger. Ich sehe mich jetzt um. Ende und aus.«

Sie setzte sich in Bewegung. Immer wenn sie in der Rolle der senilen Touristin aus der Seniorenreisegruppe ermittelte, bekam Johanna James-Bond-Allüren, sie konnte nicht anders. Die Mission begann. Von Gemmas Unentspanntheit abgesehen lief es ganz hervorragend.

Nach einer halben Stunde wurde Johanna von besorgten Mitarbeitern aus den Privaträumen des Bischofs geleitet. »Huch, ach Gottchen, wo ist meine Gruppe? Wo sind sie denn?«, wimmerte sie mit hoher Altfrauenstimme. »Ach da! Ich habe sie gefunden!« Johanna schüttelte die Kirchenleute ab und schob den Rollator zielsicher in Richtung Reisegruppe, die gerade den Bischofssitz verließ.

Die Senioren wandten sich langsam nach links zu den Parkplätzen der Reisebusse.

Johanna schob ihren Rollator hinterher, scherte dann nach rechts aus und verschwand in einer Seitengasse. Rasch klappte sie den Rollator zusammen, klemmte sich die Gehhilfe unter den Arm, schritt flott geradeaus und flüsterte in ihr Smartphone: »Alles klar. Wir haben die Bilder.«

1

Der Streit hatte schon am Flughafen von Palma begonnen, auf dem Weg vom Gate zum Mietwagenschalter. Es war neun Uhr morgens an einem sonnigen Februartag, und Claudia Groth hatte das deutliche Gefühl, dass ihre Ehe mit Matthias ein Fehler gewesen sein könnte.

Doch Claudia Groth wusste nicht, dass sie heute noch sterben sollte. Und so nahm sie sich ausreichend Zeit, um sich erst leise, dann immer lauter mit Matthias zu zanken. »Warum muss immer alles groß und protzig sein?«, fragte sie genervt, während sie ihren grauen Rollkoffer ärgerlich hinter sich herzerrte. »Warum?«

Sie hatte einen kleinen Flitzer reserviert, einen Fiat 500 mit Verdeck. Sie mochte die wendigen Wägelchen und fand, sie wirkten von innen viel größer, als man von außen meinen sollte. Doch Matthias hatte die Buchung heimlich auf die größte und teuerste Limousine geändert, die die Mietwagenfirma im Angebot hatte. Das hatte er ihr gestanden, während sie an der Kofferausgabe warteten.

»Wir sind nur zu zweit, was sollen wir bitte mit diesem Monster von Auto?«, zischte Claudia. »Wo willst du damit parken? Wir wollen doch Ausflüge machen.«

Matthias blickte mürrisch geradeaus. »Ich gurke doch nicht mit so einer Zwergenkarre durch die Gegend, das solltest du wissen. Dein Spartick grenzt schon an Geiz.«

»Du weißt genau, dass ich mit diesen großen Dingern nicht gern fahre«, flüsterte Claudia. »Hier ist alles voller enger Gassen und winziger Sträßchen, da kommt man doch kaum durch.«

»Wenn man Auto fahren kann, kommt man da durch.«

Der junge Angestellte der Autovermietung verfolgte den Streit gelassen und nutzte die Gelegenheit, um noch eine vollkommen sinnlose Zusatzversicherung auf der Rechnung unterzubringen.

»Unterschreiben Sie hier, hier und hier. Die Kreditkarte bitte.«

Claudia riss ihre Platin-Card aus dem Portemonnaie und schob Matthias den Autoschlüssel in die Hand. Sie fühlte sich elend und älter als ihre achtundvierzig Jahre.

Schweigend fuhren sie über die Landstraße Ma-19A vom Flughafen in Richtung Llucmajor, vorbei an Wiesen voll saftig gelbem Sauerklee und prächtig blühenden Mandelbäumen. Es hatte viel geregnet in den vergangenen Wochen. Jetzt schien die Sonne, die Insel erstrahlte in Blüten und frischem Grün. Der Frühling kam.

Schon beim Anflug auf Palma hatte Claudia aus dem Fenster des Flugzeugs nach den rosa Blütenwolken Ausschau gehalten. Sie liebte Mallorca zur Mandelblüte. Die zarten Farbtupfer gaben der Insel etwas Poetisches und Geheimnisvolles, als hätte eine Fee die Felder und Hügel in ein Märchenreich verwandeln wollen, zumindest für einige Wochen im Jahr.

Der Anblick reichte leider nicht aus, um sie froher zu stimmen. Ein Gefühl der Trauer beschlich sie. Sie vermisste Richard so sehr, dass es wehtat. Seit sieben Jahren war er fort. Sieben lange Jahre. Rette mich, dachte sie verzweifelt, Richard, komm und rette mich. Ihr schossen Tränen in die Augen. Sie wandte sich ab und tat, als bewunderte sie die grüne Landschaft.

Matthias bremste so scharf, dass Claudia nach vorn geworfen wurde, dann fuhr er den schicken Jaguar XF rechts auf einen kleinen Parkstreifen. Der Autofahrer hinter ihm musste ausweichen und hupte empört.

»Hör mal, jetzt heul nicht auch noch«, sagte Matthias und wirkte angestrengt ruhig. »Wir haben die Finca seit zwei Jahren und waren bisher kaum da. Wir müssen immer noch Einrichtung für unser Haus kaufen, Pflanzen für den Garten, einen Sichtschutz für den Zaun, lauter solches Zeug. Wolltest du das in dieser Minikugel transportieren?«

Claudia schluckte ihre Tränen herunter. »Wenn du Baumaterial durch die Gegend fahren willst, hättest du lieber gleich einen Lieferwagen gemietet«, schnappte sie zurück, verschränkte die Arme und sah wieder aus dem Fenster.

»Unser Haus«, hatte er gesagt. Sie hatte immer mit Richard eine Finca auf Mallorca haben wollen. Sie hatten sich das Grundstück, das Gebäude, den Garten, den Pool in allen Einzelheiten ausgemalt. Unzählige Male waren sie in den Ferien mit einem kleinen Mietwägelchen über die Insel geholpert, über steinige Feldwege und durch schmale Gassen. Bei jedem Haus, jeder Finca, jedem Grundstück, das ein »En venta«-Schild vor dem Tor stehen hatte, waren sie stehen geblieben.

Manchmal hatten sie sich sogar nach dem Preis erkundigt, das Haus besichtigt, getan, als wollten sie es sich überlegen. Dabei wussten sie beide genau, dass sie sich mit ihren kleinen Einkommen kein solches Haus würden leisten können.

Niemals hätte Claudia gedacht, sich auch nur erhofft, mit ihren Büchern eines Tages so viel Geld zu verdienen. Sie waren auch so zufrieden gewesen. Richard arbeitete als Gitarrenlehrer, Claudia saß halbtags als Sekretärin in einem Büro und schrieb abends Krimis, die viele Jahre lang niemand drucken wollte. Ihre Finca existierte nur in der Phantasie, und sie nahmen sich viel Zeit, es sich gemeinsam auszumalen, wie es wäre, ein eigenes Haus auf Mallorca zu besitzen.

»Wir brauchen Mandelbäume!«, hatte Claudia gerufen. »Mandelbäume, Orangenbäume und Hochbeete für das eigene Gemüse.«

Richard hatte dann gelacht und in seiner tiefen, leisen Stimme gebrummt, er habe alles genau vor Augen. Claudia emsig im wunderbaren Garten, er gitarrespielend auf der Terrasse. Ein Traum, sanft berankt von Bougainvillea und Jasmin.

Genau diesen Traum von einem Haus hatte Claudia dann in der Nähe von Llucmajor gefunden. Die Finca sah bis zum letzten Olivenbaumblatt so aus, wie sie es sich ausgemalt hatten. Doch da war Richard schon weg, und Matthias sagte »unser Haus«. Es war ihre Finca, sie hatte alles bezahlt. Und sie hatte noch viel mehr als das getan.

Es half alles nichts. Die Ehe mit Matthias war ein Fehler gewesen, den sie so schnell wie möglich wieder korrigieren sollte.

Ihr tat der Kopf fürchterlich weh, jeder Knochen. Ich bekomme eine Grippe, dachte sie. Hoffentlich ist es nur eine Grippe.

»Lass mich bitte beim ›Hiper‹ raus«, bat sie kühl. »Ich kaufe für heute Abend ein und gehe noch schnell die schöne Küchenuhr holen, die wir beim letzten Mal gesehen haben.«

Matthias warf ihr einen kurzen Blick zu. »Willst du dich nicht erst umziehen und frisch machen?«

Sie spürte einen Stich. Das machte er in letzter Zeit immer wieder – ihr das Gefühl geben, sie sei unpassend gekleidet oder nicht gut genug zurechtgemacht.

Sie sah an sich hinunter. Bequeme Sneaker, weiche Leggings, ein XL-Pulli, so lang wie ein Minikleid, von dem sie hoffte, er kaschiere die Hüften und die Speckröllchen. Sie fühlte sich plötzlich hässlich. Und dann diese Müdigkeit, die Gereiztheit, die Schmerzen. Es war ihr in den vergangenen Wochen immer schlechter gegangen. Eine böse Ahnung hatte sie ergriffen, ein namenloses Grauen. Es durfte so nicht sein. Es konnte nicht sein. Sie bildete sich alles nur ein.

»Nein, ich gehe ja nur rasch einkaufen.«

Matthias nickte. Er bog bei der Plaça Mare de Déu de Gràcia rechts ab und fuhr durch den Kreisverkehr bis zum »Hiper Centro Supermercado« an der Ronda de Migjorn. »Ich bringe die Koffer ins Haus und hole dich in einer Stunde wieder ab«, sagte er und stieg aus, um ihr den Rucksack zum Einkaufen aus dem Kofferraum zu reichen.

Claudia stieg ebenfalls aus und schüttelte den Kopf. »Lieber in zwei Stunden, ich möchte nicht hetzen.« Sie sah ihm nach, wie er zurück zur Fahrertür ging, einstieg und wegfuhr.

Ein schöner Mann, dachte sie. Groß, breite Schultern, muskulös. Dunkelblonde Haare, die an den Schläfen bereits grau wurden. Er war fünf Jahre jünger und sah besser aus als sie. Sie betrachtete sich im Schaufenster des Supermarkts. Blass, hellblond, runde Hüften, unscheinbar. Graue Maus, dachte sie, betrat den »Hiper« und griff nach einem Einkaufskorb. Getränke hatten sie ausreichend in der Vorratskammer, also lief sie durch die Gänge und kaufte für ein kaltes Abendessen ein.

Cremig-weißen Provolone, schwarze Oliven, zwei Lagen würzigen blutroten Ibèrico-Schinken, der lächerlich teuer war. Und schließlich die aromatischen getrockneten Tomaten, für die der »Hiper« in Llucmajor bekannt war und die eine Geschmacksexplosion aus Süße und milder Säure auf der Zunge verursachten. Dann stellte sie sich an der kleinen Backtheke am Eingang an und erstand einen Laib pan moreno – das dunkle ungesalzene Bauernbrot, das die Mallorquiner so lieben – und eine große ensaïmada.

Sie verstaute alle Einkäufe in ihrem Rucksack, riss ein Stück von der ensaïmada ab. Das zarte Gebäck zerging im Mund und hinterließ einen feinen Film aus Schmalz und Puderzucker auf ihren Lippen.

Ich schmecke kaum noch etwas, dachte sie bedrückt, es ist ganz sicher eine Grippe.

Sie schulterte mühsam ihren Rucksack, ging den Passeig de Jaume III entlang und bog in den Carrer del Bisbe Taixequet ein.

Claudia kam schon seit über zwanzig Jahren immer wieder nach Llucmajor und freute sich jedes Mal aufs Neue, wie schön der Stadtkern in den vergangenen Jahren geworden war. Die alten Stadthäuser waren saniert und hergerichtet worden, in der Stadtmitte und auf der Plaça Espanya war eine gepflasterte Fußgängerzone entstanden, mit vielen Cafés, Restaurants und hübschen Läden.

Sie lief am Tabakladen vorbei und hielt einen Moment atemlos inne. Der Boden schwankte unter ihr, ihr Puls hämmerte. Was ist nur los?, dachte sie verzweifelt. Dann holte sie Luft und betrat ein kleines Ladengeschäft, das Kunsthandwerk und mallorquinische Spezialitäten im Schaufenster zeigte. »Gecko Galdent«, stand in großen Lettern über der Eingangstür. Die Eigentümerin, eine ältere Dame, war sehr freundlich, doch Claudia war so nervös, dass sie kaum einen geraden Satz hervorbrachte. Was wollte sie hier? Warum hatte sie die Dame aufgesucht? War nicht alles nur Einbildung, Überspanntheit, ja, Wahnsinn?

Claudia sprach gehetzt, warf alles durcheinander und verlor vollends den Faden, als ein Lieferant mit Olivenöl hereinkam. »Ich komme morgen wieder«, stieß sie hervor und ergriff die Flucht.

»Hatten sie die Uhr nicht mehr?«, fragte Matthias, als Claudia am Treffpunkt in den Wagen stieg.

Sie sah ihn verwirrt an und fuhr sich nervös durch das kurze blonde Haar. »Ach, die habe ich ganz vergessen. Weißt du, ich war so lange im ›Hiper‹ …«

Matthias lachte ungläubig. »Du warst über zwei Stunden im Supermarkt. Klar.« Doch er fragte nicht weiter, fuhr vorsichtig über die Landstraße, die zum Randa-Berg führte, und bog rechts in einen schmalen Weg ab. Der Höhenzug Puig de Galdent schimmerte in der Spätwintersonne.

Der Anblick der schönen Finca machte Claudia nur noch trauriger. Sie hatte das Haus mit dem großen Grundstück unbedingt haben wollen. Doch jetzt erinnerten sie die hell verputzte Bruchsteinfassade, die Orangen- und Mandelbäume, der wild wuchernde Oleander und die hübsch gewachsenen Zwergpalmen immer nur daran, dass Richard nicht mehr da war. »Hätte ich dieses Ding doch nie gekauft«, flüsterte sie. Es stand von Anfang an alles unter einem schlechten Stern, fügte sie voll Reue in Gedanken hinzu.

Matthias reagierte nicht. Er war ausgestiegen, um das schwarze Eisentor für den Wagen zu öffnen. Langsam fuhr er den Jaguar auf den gekiesten Hof.

Claudia hievte ihren Rucksack aus dem Wagen, stellte ihn vor der Terrasse ab und warf zuerst einen Blick in den meerblau gefliesten Pool, der in einer ehemaligen Zisterne untergebracht war. Das Wasser war trüb und grün.

»Was hat dieser Menke die ganze Zeit gemacht?«, rief sie wütend. »Wofür bezahle ich den Mann überhaupt?« Sie hatte vor der Reise extra angerufen, damit der Hausmeister, den sie stundenweise engagierten, den Pool in Ordnung brachte.

»Kein Mensch springt im Februar in den Pool. Es ist doch viel zu kalt«, kommentierte Matthias, während er die Einkäufe aus dem Rucksack nahm und ins Haus trug.

»Mir reicht es! Ich schmeiße den raus, den Menke!«, schrie Claudia, ihre Stimme kippte. Sie war über alle Maßen wütend und konnte sich diesen Ausbruch kaum erklären. So war sie doch sonst nicht.

»Hast du keine sobrasada mitgebracht?«, fragte Matthias aus der Küche. Er liebte diese würzige luftgetrocknete Streichwurst, Claudia mochte sie nicht.

Ich kaufe schon so ein, als ob er gar nicht hier wäre, dachte sie. Ich habe die Entscheidung bereits getroffen. Dabei war sie vor vier Jahren, als sie Matthias kennenlernte, so verliebt gewesen. Und auch ein bisschen stolz, dass sich ein so gut aussehender Mann in sie verliebte. Doch sie war sich nie ganz sicher gewesen, welche Rolle ihr Vermögen bei dieser Liebe gespielt hatte.

Und nun dieser schreckliche Verdacht. Claudia schwankte zwischen Furcht und schlechtem Gewissen. Sie pickte einige Blätter von der Terrasse und rief schließlich in die Küche: »Wollen wir heute Abend ein bisschen am alten Leuchtturm von Santanyí spazieren gehen?«

Matthias murmelte etwas, das nach einer vagen Zustimmung klang, während er Getränke in den Kühlschrank füllte. Dann klirrte es, und Matthias fluchte. »Mir ist die Milchflasche kaputtgegangen!«, brüllte er.

Claudia schlenderte nachdenklich über das große Grundstück. Ihre Mandelbäume hatten erst wenige Blüten, dafür hingen die Orangenbäume voller Früchte. Der Oleander musste beschnitten werden.

Vorn am Zaun bewegte sich etwas. Eine Katze? Claudia ging näher und sah, wie sich der Umriss eines Menschen, eines Mannes, im grellen Gegenlicht abzeichnete. Jemand hatte sie beobachtet.

»¡Hola!«, rief sie. »¿Quién está ahí? Wer ist denn da?«

Der Mann blieb kurz stehen, wandte sich um und verschwand.

Claudia fingerte nervös die Schlüssel zum Tor aus ihrer Jackentasche, öffnete den linken Flügel und lief auf den kleinen Schotterweg, der an ihrem Grundstück entlangführte. Es war niemand zu sehen. Sie bekam Angst. War er das gewesen? Hatte er sie gefunden? Oder sah sie schon Gespenster?

»Matthias!«, rief sie, und ihre Stimme überschlug sich. »Hier ist … hier war jemand!«

Matthias hatte ein Bier in der Hand und lehnte an der Terrassentür. »Ein Spaziergänger«, mutmaßte er.

»Nein, nein. Jemand hat mich beobachtet.« Claudia lief auf die Terrasse und spähte wieder zum Tor. Sie ballte die Fäuste. »Ich habe ja gleich gesagt, dass wir einen Sichtschutz brauchen, hier kann jeder reingucken. Aber nein, das musstest du ja ständig aufschieben!« Den letzten Satz schrie sie wieder.

»Was bitte ist mit dir los?« Nun war auch Matthias wütend. Er knallte die halb volle Bierflasche auf den Terrassentisch. »Du meckerst schon den ganzen Tag. Jetzt brüllst du hier herum, weil ein Spaziergänger durchs Tor sieht und ein paar Blätter im Pool schwimmen? Du hast sie doch nicht mehr alle!«

Er marschierte zur Einfahrt und riss den zweiten Torflügel auf, dann sprang er in den Jaguar, touchierte beim Wenden eine Zwergpalme und gab so viel Gas, dass der Kies spritzte.

Claudia rannte hinter ihm her. »Nein, bitte bleib hier!«, rief sie verzweifelt. Doch Matthias war schon weg.

Es ist lächerlich, dachte sie. Erst wünsche ich den Mann zur Hölle, dann soll er dableiben und mich beschützen. Sie schloss das Tor ab, nahm sich eine Decke und setzte sich auf die Terrasse. Beobachtete das Tor. Versuchte, sich wieder zu beruhigen. Bestimmt war das nur ein Spaziergänger gewesen. Bestimmt kam Matthias gleich zurück. Bestimmt hatten diese E-Mails nichts zu bedeuten.

Sie versuchte, sich abzulenken, ging ins Wohnzimmer und zog das Manuskript ihres neuesten Romans aus dem Rucksack, den sie auf Reisen immer als Handgepäck nutzte.

Als sie die Finca gerade gekauft hatte, hatte sie sich einige wenige schöne Möbel in einem kleinen Design-Geschäft in Palma bestellt. Geschmackvoll, im mediterranen Stil, nichts Protziges. Sie hatte das Wohnzimmer möbliert, das Schlafzimmer, danach hatte sie keine Lust mehr gehabt. Das Haus hatte vier Zimmer, davon standen zwei leer und beherbergten nichts als Wollmäuse.

Claudia suchte sich einen Stift aus dem Rucksack und setzte sich wieder auf die Terrasse.

Sie ging das Manuskript durch. Die Geschichte klang unglaubwürdig, fand sie. Übertrieben. Banal. Je nachdem, wie man es betrachtete. Zum Glück zeigte sie ihre Manuskripte nie Matthias. Was hätte er sonst über sie gedacht? Was hätte er dann getan?

Claudia nahm eine Kopfschmerztablette. Sie fühlte sich grauenhaft. Als ihr Smartphone klingelte, fuhr sie so zusammen, dass sie dabei fast das Telefon vom Terrassentisch gefegt hätte. »Hallo?«, krächzte sie in den Hörer.

Es war Carmen, ihre Agentin. »Wir haben den Deal!«, rief die raue Stimme.

Claudia musste einen Moment überlegen, wovon Carmen sprach, dann wurde es ihr klar. Carmen hatte gerade die Filmrechte für ihren Roman »Der Affenkopf« verkauft. »Schön. Hast du gut gemacht«, erwiderte sie etwas lahm. Dann brach es aus ihr heraus. Hemmungslos schluchzte sie in den Hörer und redete wirr drauflos.

Nach fünf Minuten unterbrach Carmen ihr Gestammel. Sie klang alarmiert. »Du bist ja völlig durcheinander. Eine E-Mail? Dich hat jemand bedroht? Wo ist denn Matthias?« Claudia weinte nun laut, und Carmen schien ernsthaft besorgt. »Was ist denn bloß los? Pass auf, ich setze mich morgen früh gleich in den Flieger und komme. Keine Widerrede. Mach dir einen Tee und beruhige dich.« Dann legte sie auf.

Claudia zog zitternd die Wolldecke zurecht und versuchte, sich zu entspannen. Sie ließ den Kopf hängen, schloss die Augen und zählte ihre Atemzüge. Ein, aus. Eins. Ein, aus. Zwei. Ein, aus. Drei.

Sie dachte an Richard. »Ruhig, mein Engelchen«, hätte er gesagt. »Ich bin da, es wird alles gut.« Doch Richard war nicht da. Und nichts wurde gut.

Claudia Groth starb um vierzehn Uhr fünfunddreißig durch einen Schuss in den Kopf. Die Kugel drang in den Hinterkopf ein, zerfetzte ihr Gehirn und trat am linken Auge aus. Claudias letzter Gedanke galt der trüben grünen Brühe im Pool.

2

Es war der Skandal des Jahres, ach was, des Jahrzehnts. Palmas alta sociedad war in heller Aufregung. Señora Emilia Flores hatte gerade eine geschlagene Stunde mit ihrer Freundin Inéz telefoniert und eilte nun auf der Suche nach ihrem Gatten von der elegant möblierten Dachterrasse zurück in die ebenso elegant ausgestattete Wohnung. »Sergio!«, brüllte sie. »Sergio!«

Ihr Mann kam ihr blutüberströmt aus dem Bad entgegen.

»Dios mío, wie kann man sich beim Rasieren nur immer so zurichten?«, rief Emilia und brachte sich und ihre weiße Chanel-Bluse vor den Blutspritzern in Sicherheit. Sie rannte in die Küche, fingerte drei Pflaster aus dem Erste-Hilfe-Kasten und verarztete Sergio. Dann zog sie ihn zu der Sitzgruppe auf der schattigen Terrasse, knallte eine Tasse Tee vor ihn auf den Tisch und setzte sich.

»Rat mal, was passiert ist …«

Sergio seufzte, schüttelte den Kopf und tupfte mit der Serviette Blutstropfen und verschütteten Tee vom blanken Mahagonitisch. »Was weiß ich? Du hast mit Inéz telefoniert, und die weiß doch immer alles als Erste.«

»Teresa Martí. Die ach so schöne, wundervolle Teresa Martí. Hat. Eine. Affäre!«

Sergio zuckte mit den Achseln. »Wundert mich nicht. Hab mich immer gefragt, wie sie es mit diesem Idioten von Esteban aushält. Langweiler, finde ich.«

Emilia kippelte auf ihrem Stuhl. Männer! Reagieren immer vollkommen falsch.

»Frag sofort, mit wem sie die Affäre hat!«

Sergio beugte sich dem Drehbuch seiner Frau, sonst ginge das noch stundenlang so weiter. »Gut, mit wem?«

Emilia schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. »Mit ihrem Chef!«

Sergio starrte seine Frau an. Er setzte die Teetasse mit einem Ruck ab. »Das glaube ich einfach nicht«, stammelte er.

Denn Teresas Chef, und das wusste jeder auf der Insel, war der Bischof von Palma.

Emilia hatte schon seit geraumer Zeit neugierig Theorien entwickelt, warum eine erfolgreiche Unternehmerin wie Teresa Martí plötzlich auf die verwegene Idee kam, Privatsekretärin eines Bischofs zu werden.

»Was führt sie nur im Schilde?«, hatte sie immer wieder gefragt, und Sergio hatte sich redlich bemüht, ihren waghalsigen Theorien zu folgen. Er war ein guter Mann, aber nicht besonders phantasievoll.

»Na ja, sie ist doch streng katholisch, also warum nicht?«, hatte er mitunter eingeworfen.

»Que va!«, hatte Emilia dann geschnappt. »Unfug. Teresas Gott heißt el dinero. Sie leiert dem Bischof irgendwas aus der Tasche, pass auf.«

Sie sollte, wie immer, recht behalten. Denn wer, wenn nicht die spanische Kirche, besaß auf Mallorca noch nennenswerte Immobilienschätze? Große Grundstücke am Meer, schöne alte Gebäude, weite unbebaute Flächen.

Als Teresas Ehemann Esteban de Moyá plötzlich seinen Einstieg ins Hotel- und Investorengeschäft angekündigt hatte, läuteten bei Emilia alle Alarmglocken. Man suche nun nach einem geeigneten historischen Objekt für ein luxuriöses Landhotel mit Spa, hieß es in der Pressemitteilung von de Moyás nagelneuer Firma. Wie von Zauberhand war dieses Objekt dann aufgetaucht; ein altes Kloster. Besitzer: das Bistum Mallorca.

»Da siehst du es!«, hatte Emilia damals empört gerufen und die Zeitung auf den Tisch geworfen.

Sie waren beide nicht umhingekommen, die schöne Teresa Martí um ihre Cleverness zu beneiden. An ein solches Gebäude war auf dem normalen mallorquinischen Immobilienmarkt praktisch nicht heranzukommen. Doch irgendwas war danach offenbar schiefgegangen.

Sergio angelte sich eine saubere Serviette vom Tisch, hielt sie an das immer noch blutende Kinn und sah seine Frau an. Ihm fiel auch nach den vielen Ehejahren immer wieder auf, welch zeitlose Eleganz sie ausstrahlte: groß und sehr schlank, das dunkle Haar im Nacken zu einem perfekten Knoten geschlungen, auch Emilias große gebogene Nase wirkte klassisch. Sie war fünfzig und sogar noch schöner als früher, reifer. Sich selbst hingegen empfand Sergio als eher unattraktiv und ein wenig bäurisch. Er hatte nicht die geringste Ahnung, dass die Freundinnen seiner Frau ihn mit George Clooney verglichen.

Er runzelte die Stirn. »Nun, den alten Kerl ein bisschen umgarnen, um an ein altes Kloster zu kommen, das mag ja angehen. Aber gleich eine Affäre mit ihm anfangen? Der ist doch über siebzig, oder? Das scheint mir doch etwas arg übertrieben zu sein.«

»Mein Lieber, du hast offenbar keine Vorstellung, was Menschen auf dieser Insel alles für Geld und Immobilien zu tun bereit sind«, sagte Emilia kühl und stand auf.

Sie lehnte nachdenklich am Geländer der Dachterrasse. Die Wohnung lag direkt am Parc de la Mar in Palma, bot einen Panoramablick auf das Meer und die Kathedrale La Seu und hätte auf dem freien Markt ein Vermögen gekostet.

Sergio betrachtete sie misstrauisch. »Du musst es ja wissen, was Menschen alles für eine Immobilie zu tun bereit sind«, murmelte er. »Du bist schließlich Mallorcas Topmaklerin.«

Emilia antwortete ihm nicht.

Sergio räusperte sich. »Woher weiß Inéz das mit dieser angeblichen Affäre überhaupt?«

»Von Mariano«, antwortete Emilia.

Sergio nickte. Mariano war einer der unzähligen Cousins von Inéz und arbeitete für das Erzbistum in Valencia.

»Mariano hat ihr erzählt, dass Esteban doch tatsächlich Privatdetektive auf seine Frau und auf den Bischof angesetzt hatte«, fuhr Emilia fort. »Und die müssen ganze Arbeit geleistet haben. Fotos und Videos von heimlichen Treffen, sogar aus dem Inneren des Bischofssitzes. Keine Ahnung, wie das geht. Auszüge aus E-Mails, WhatsApp-Chats, alles. Und die ganze Akte hat der gehörnte Gatte dann dem Erzbistum vor den Latz geknallt.« Emilia rieb sich das Kinn. »Ich möchte nur zu gern wissen, warum Esteban das so öffentlich gemacht hat –«

Sergio unterbrach sie. »Der Bischof benutzt WhatsApp?«

»Ist das die einzige Frage, die dir da einfällt?« Emilia zog ärgerlich ihren Terrassenstuhl weiter in die Sonne und setzte sich wieder. »Welche Privatdetektei war das wohl?«, grübelte sie. »Vielleicht die aus der Agentur Molina? Von denen hört man viel Gutes. Oder diese eine berühmte Detektei in der Altstadt? Wie heißen die noch? Die sollen auch die Tochter der Ortegas wiedergefunden haben, du weißt schon, die mit diesem Drogentypen abgehauen war.«

Sergio brummte. »Auf jeden Fall hat der Kerl cojones. Sich mit der Kirche anzulegen, das traut sich nicht jeder.«

Emilia lachte. »Und sich mit Teresa Martí anzulegen, das traut sich erst recht nicht jeder. Muss ein echter mallorquí sein.«

3

Johanna Miebach und ihre Enkelin Gemma waren gerade auf dem besten Weg, sich zu Tode zu langweilen. Seit dreißig Minuten hielt Dr. Gerd Bosbach einen Dauermonolog. Dabei ging es im Großen und Ganzen darum, dass drei Bäume seiner Nachbarin die Frechheit besaßen, den Blick von seiner Villa aufs Meer zu beeinträchtigen. Das taten die schönen alten Kiefern im Übrigen schon seit Jahren. Doch jetzt waren sie Dr. Bosbach, dem ehemaligen Chefarzt einer Schönheitsklinik, ein Dorn im Auge.

»Wissen Sie eigentlich, wie viel das Grundstück mehr wert wäre mit komplett freiem Meerblick?«, rief er erbost. »Was ist, wenn ich das Objekt verkaufen möchte? Und diese blöde Kuh will die paar Bäume nicht fällen!«

Die »blöde Kuh« war Dr. Bosbachs Nachbarin Tanja Bretlow, eine bekannte deutsche Fernsehmoderatorin mit viel Herz für Tiere und für die Umwelt und mit ausgezeichneten Anwälten.

Gemma hatte bereits begonnen, halb abwesend auf ihr MacBook einzuhacken, Johanna drehte Däumchen. Sie trug ihr Haar heute in weichen weißen Wellen, dazu einen ebenso weichen hellblauen Wollpulli. Niemand, absolut niemand wäre auf die Idee gekommen, dass es sich bei der netten, vierundsiebzigjährigen Johanna Miebach aus Köln um die härteste und erfolgreichste Ermittlerin von ganz Mallorca handeln könnte. Sie selbst nannte die Tätigkeit, die sie ausübten, schlicht »Probleme lösen«.

Offiziell betrieben Johanna und Gemma in Llucmajor ein kleines Geschäft für Kunsthandwerk und Spezialitäten wie edle Speiseöle, Gourmetessig und Gewürze, das »Gecko Galdent«. Nur Eingeweihte wussten, dass es noch ein zweites Geschäftsfeld gab – doch manchmal funktionierte die Mundpropaganda etwas zu gut, wie die Anwesenheit Dr. Bosbachs bewies. Er war während der Mittagspause aufgetaucht und hatte so lange an die geschlossene Ladentür gehämmert, bis Johanna ihm geöffnet hatte. Die Siesta nicht einzuhalten ist sehr unhöflich, hatte sie gedacht.

Johanna räusperte sich leise. »Nun, Sie wissen ja sicherlich … Diese Bäume stehen unter Naturschutz«, sagte sie ebenso vorsichtig wie freundlich. Sie warf einen Blick durch die Tür des Hinterzimmers in den Laden. Es war gerade eine Kundin eingetreten. Ich habe vergessen, hinter Bosbach die Tür abzuschließen, dachte sie ärgerlich. »Ihre Nachbarin würde sich strafbar machen, wenn sie sie fällen ließe.«

Da alle drei vor ihrem geistigen Auge bereits sahen, wie Dr. Bosbach selbst die Axt schwang, setzte Gemma trocken hinzu: »Lassen Sie das lieber. Die Bretlow verklagt Sie bis zum Jüngsten Tag. Dann könnten Sie ihr gleich die ganze Villa schenken.«

Bosbach sah Oma und Enkelin giftig an. »Sie sagen mir immer nur, was alles nicht geht. Mir wurde erzählt, Sie beide seien so toll. Dann lösen Sie mal mein Problem, dafür bezahle ich Sie.«

Johanna schenkte sich den Hinweis, dass Dr. Bosbach noch keinen Cent gezahlt hatte. Sie wollte gerade etwas erwidern, als Gemma das MacBook zuklappte und sich vorbeugte. »Dr. Bosbach. Wir lösen gern die Probleme unserer Klienten. Sie haben aber kein Problem mit Bäumen. Sie haben ein Problem mit Ihrer Spielsucht.« Sie klappte den Rechner wieder auf und warf einen kurzen Blick auf den Screen. »Wenn Sie so weitermachen, sind Sie spätestens in einem Jahr pleite, außerdem gibt es da noch eine hohe Forderung von einer Bank.« Gemma klickte weiter. »Sie spielen Onlinepoker. Und zwar äußerst dilettantisch.« Sie klickte auf »Drucken«.

Dr. Bosbach war puterrot geworden. »Das ist ja kriminell!«, rief er.

»Hier ist die Adresse einer Selbsthilfegruppe für Spielsüchtige in Palma«, sagte Gemma und reichte ihm den Ausdruck. »Regelmäßig hingehen, nicht mehr pokern, Problem gelöst. Und lassen Sie die Kiefern in Ruhe. Die zu erwartende Strafzahlung ist höher als die mögliche Wertsteigerung des Grundstücks. War es das?« Im Gegensatz zu ihrer Großmutter war Freundlichkeit nicht Gemmas Kernkompetenz, außerdem mochte sie Bäume.

Nachdem Dr. Bosbach das »Gecko Galdent« wutschnaubend verlassen hatte, ging Johanna in den großen, hellen Verkaufsraum, um die Siesta nun auch offiziell zu beenden. Sie verkaufte der Kundin zwei Flaschen Olivenöl, dann lehnte sie sich in die Tür zum Hinterzimmer und sah Gemma mit leisem Tadel an. »Wenn du immer so mit unseren Klienten umgehst, haben wir bald keine mehr. Nicht jeder möchte die einfachste Lösung eines Problems präsentiert bekommen. Und seit wann redest du in diesem Behördendeutsch? ›Zu erwartende Strafzahlung‹, also bitte. Sonst höre ich von dir immer nur ›voll krass‹ und solche Sachen.«

»Oma, sorry, aber was wollte der von uns? Dass wir die schönen Bäume heimlich für ihn abhacken? Der Typ ist doch dämlich«, sagte Gemma knapp.

Johanna betrachtete sie nachdenklich. Aus Gemmas Blickwinkel war so ziemlich jeder andere Mensch dämlich. Einmal hatte Johanna versucht, ihr einen Intelligenztest unterzuschieben. Gemma hatte den halben Test innerhalb von zehn Minuten ausgefüllt, dann war ihr langweilig geworden, und sie hatte die Bogen beiseitegeschoben. Als Johanna nachsah, waren alle Fragen richtig beantwortet – in einem Drittel der vorgegebenen Zeit. Sie hatte damals hochgerechnet, war für Gemma auf einen IQ von hundertsechzig gekommen und hatte das Thema fallen lassen. Was allerdings Gemmas Einfühlungsvermögen betraf, befürchtete Johanna arge Defizite.

»Weißt du, wer heute Vormittag hier war?«, wechselte sie das Thema und gab gleich selbst die Antwort: »Claudia Groth.«

»Soll ich die kennen?«

»Oh, du kennst sie«, sagte Johanna geheimnisvoll. »›Affenkopf‹, ›Leere Räume‹, ›Heute morgen bin ich tot‹ …«

Gemma zuckte die Achseln. »Das sind doch die Krimis, die du liest. Von Tess Turner oder so.«

»Das ist ein Pseudonym, mein Kind. Die Autorin heißt Claudia Groth und war heute leibhaftig hier im Laden.«

»Und, was wollte diese Krimischreiberin? Tipps, wie man das perfekte Verbrechen begeht?«

»Oh nein. Das würde ich auch niemandem verraten«, antwortete Johanna so ernst, dass Gemma sie misstrauisch ansah. »Sie wirkte sehr durcheinander. Bleich, irgendwie angegriffen. Und nervös. Ich weiß nicht, vielleicht sind Schriftsteller ja immer so …«

Gemma zog die Augenbrauen hoch. »Warum war sie denn nun da? Wollte sie uns engagieren?«

»Tja«, begann Johanna. »Wenn ich das so genau wüsste. Sie hat von ihrem Haus gesprochen und dass sie es nicht hätte kaufen sollen. Keine Ahnung, warum sie mir das erzählt hat, ich bin ja keine Immobilienexpertin. Und irgendwas war da mit ihrem Mann.«

Johanna setzte sich auf den Stuhl hinter der Kasse und dachte nach. »Es war seltsam, sie hat ihren Mann einmal Matthias und dann wieder Richard genannt. Dann hat sie gesagt, alles sei ihre Schuld, sie hätte nicht noch einmal heiraten und auch nicht die Finca kaufen sollen. Es ging komplett durcheinander.« Sie spielte mit einem Brieföffner und runzelte die Stirn. »Es klingt vielleicht komisch, aber ich hatte den Eindruck, sie hatte Angst. Aber wovor? Vor ihrem Haus? Vor ihrem Mann? Und wenn ja, vor welchem Mann? – Na ja, auf jeden Fall sagte Claudia Groth dann, es sei besser, sie käme morgen noch einmal wieder. Sie guckte dauernd auf die Uhr und hatte es anscheinend eilig. Ach, sie war einfach ziemlich gereizt, ganz zittrig und fahrig.« Johanna sah Gemma unglücklich an. »Und ich habe das Gefühl, als hätte sie etwas Wichtiges gesagt, irgendetwas Seltsames, aber ich komme einfach nicht mehr drauf.« Sie seufzte. »Vielleicht hätte ich mir mehr Zeit nehmen sollen? Weißt du, es kam gerade der Lieferant mit dem neuen Olivenöl, und ich habe dann einfach nur gesagt, ja, kommen Sie morgen wieder. Sie hatte ja auch keinen Termin und nichts.«

Gemma nickte nur, und Johanna grübelte weiter. Nervöse Klienten hatten sie eine Menge, und die meisten hatten bessere Gründe dafür als Bäume.

Johanna verkaufte mehrere Geckos aus Metall an eine ältere Urlauberin, während Gemma Kisten mit Olivenöl und Orangenessig ins Lager räumte.

Warum nur gehen Geckos so gut?, fragte sich Johanna nicht zum ersten Mal. Sie verkaufte Geckos aus Holz und Metall, mit Geckos handbemalte Teller, Aschenbecher und Tassen, gestickte Geckos auf T-Shirts, Taschen und Kappen. Vor allem die deutschen Touristen rissen ihr alles mit Gecko-Deko geradezu aus den Händen.

Es war einfach rätselhaft. Die Viecher waren nicht gerade ein Fall für den Streichelzoo. Johanna hatte oft von befreundeten Ferienvermietern gehört, dass sich nicht wenige Urlauber vor den Tierchen sogar fürchteten, wenn sie im Schlafzimmer der Ferienwohnung auftauchten. Exakt dieselben Urlauber gingen am nächsten Tag hin und kauften sich einen Gecko aus Holz fürs Wohnzimmer.

Kann etwas furchterregend und niedlich zugleich sein?, fragte sich Johanna und sah Gemma zu, die schwer atmend aus dem Lager zurückkehrte und sich neben sie auf einen Stuhl warf.

»Wir brauchen mehr Paprika«, keuchte Gemma und stemmte sich wieder hoch, um weitere Kartons mit neuer Ware in den hellen Holzregalen zu verstauen.

Johanna musste zugeben, dass ihre beiden Geschäftsfelder, der Laden und das »Problemlösen«, wesentlich besser liefen, seitdem Gemma da war. Nachdem sie im Sommer vor sieben Jahren bei ihr eingezogen war, hatte sich Gemma zunächst das Lager- und Bestellsystem des »Gecko Galdent« vorgenommen. Sie hatte eine Woche mit ihrem Laptop vor Johannas Buchhaltung gesessen und vor sich hin gebrummt und gemurmelt wie ein kleiner Bär. Johanna hatte nicht gewagt, überhaupt zu fragen, was da passierte. Nach einigen Tagen präsentierte ihr Gemma dann ihre »Umstrukturierung« mit allen Posten, die sich lohnten, und Posten, die sich nicht lohnten. Mit Zahlen untermauert in einer hübschen, ordentlichen Tabelle.

Also hatte Johanna ihr Sortiment umgestellt: Die billigen Andenken flogen raus, die beliebten handbemalten Geckos zogen ein, die Kühlschränke mit Zuckersnacks und Softdrinks wurden abgeschafft, stattdessen bestellte sie edle Öle, feinen Essig und lokal hergestellte, hochwertige Gewürze. Das »Gecko Galdent« wandelte sich vom günstigen Andenkenkiosk zum edlen Feinkost- und Kunsthandwerkladen und steigerte seinen Umsatz im ersten Jahr um erstaunliche dreihundert Prozent. Gemma hatte bis auf die Kommastelle ausgerechnet, welche Waren Umsatz brachten und welche nicht. Welche im Sommer gut liefen, welche im Winter. Zudem hatte sie vollkommen zu Recht darauf hingewiesen, dass es letztlich auch für die Gesellschaft und die Umwelt besser sei, wirklich gute Produkte von lokalen Herstellern zu verkaufen als Wegwerfmist aus Großkonzernen.

Für Johannas Ermittlungstätigkeit hatte sich Gemma ebenfalls als Glücksfall erwiesen. Sie hatte nicht nur Köpfchen und einen Computer, sondern auch Phantasie und Mut – Eigenschaften, die für Privatermittlerinnen immens wichtig waren. Johanna hatte sich gesorgt, dieses Geschäftsfeld könne zu gefährlich für einen Teenager sein, aber Gemma ging clever und strukturiert vor, brachte sich nicht unnötig in Gefahr und schien ganz offenbar den größten Gefallen am »Problemlösen« zu finden. Johanna dachte sogar, dass vor allem diese Arbeit sie zu einer inneren Balance geführt hatte, denn Gemma neigte dazu, sich allzu schnell zu langweilen.

Aus Gemmas Smartphone ertönte die »Star Trek«-Fanfare, sie nahm das Gespräch an, lauschte schweigend und antwortete dann in einem Mix aus waschechtem mallorquí und Deutsch. »Com? De veres? Echt jetzt?«

Johanna machte sich daran, eine Handvoll bunter Paprikapulverdosen im Schaufenster neu zu arrangieren, damit das gelieferte Olivenöl einen Platz fand. Sie war sich sicher, dass Gemma mit Héctor Ballester telefonierte. Der junge Inspector der Policía Nacional aus Palma war Gemmas Verehrer, wie Johanna es nannte. Gemma wies dies weit von sich und sprach lieber von »Austausch von Kenntnissen« und »informeller Zusammenarbeit«. Immerhin, dachte Johanna, hat es der junge Mann mit seinen ausgezeichneten Kenntnissen der mediterranen Küche geschafft, dass Gemma inzwischen sogar Gemüse isst.

Da Héctor sein Deutsch perfektionieren wollte, hatte er Gemma um Hilfe gebeten, wusste Johanna. Doch Gemma verfiel in Gesprächen immer wieder in breites mallorquí, sie behauptete, diese Sprache hätte mehr Facetten im Ausdruck. Johanna selbst sprach Spanisch und recht gut mallorquí, wenn auch nicht so gut wie Gemma.

Fremde waren häufig überrascht, dass Gemma sowohl Spanisch als auch Katalanisch akzentfrei beherrschte, und waren der Überzeugung, sie sei hier auf der Insel geboren. Doch sie war erst vor sieben Jahren zu Johanna nach Mallorca gezogen. Und Johanna hütete sich davor, anderen zu verraten, dass Gemma fließendes Spanisch in vier Wochen gelernt hatte, für das katalanische mallorquí hatte sie noch weitere drei Wochen gebraucht. Gemma war sogar ihr manchmal etwas unheimlich.

Johanna konnte sich noch gut daran erinnern, wie Gemma als renitenter Teenager den Sommer bei ihr verbringen sollte. »Mutti, ich kann nicht mehr. Versuch du doch, an das Kind heranzukommen«, hatte ihre Tochter Marion damals verzweifelt gebeten. Da war Gemma gerade zum zweiten Mal von der Schule geflogen und hatte sich allen Therapieversuchen erfolgreich widersetzt.

Am Flughafen hatte eine pummelige, mürrische Vierzehnjährige mit schlechter Haut und noch schlechteren Manieren gestanden. Sie sei aggressiv, verweigere Leistung und spreche kaum, lautete das Urteil von Gemmas Mutter und ihrem Stiefvater Bertram.

Johanna hatte einige der Lebensentscheidungen ihrer Tochter missbilligt – unter anderem die, diesen stupiden, manipulativen und dominanten Anwalt zu heiraten und ihn Gemma als neuen Vater vorzusetzen. Johanna hatte den Mann nie gemocht, nein, sie hatte ihn regelrecht verabscheut.

In den ersten Tagen des Sommers vor sieben Jahren hatte Gemma nichts anderes getan, als schweigend im abgedunkelten Zimmer zu sitzen und auf ihrem Laptop Computerspiele zu spielen. Johanna hatte das Gerät daraufhin kurzerhand im Safe eingeschlossen und war auf die Dachterrasse gegangen, in der vergeblichen Hoffnung, die Sonne locke den Teenager ins Freie. Als sie eine Stunde später zurück in die Wohnung kam, hockte Gemma wieder über dem Laptop. Sie hatte den Code des Safes geknackt.

Langsam war Johanna dahintergekommen, was mit ihrer Enkelin nicht stimmte. Nur wenn jemand einen sehr niedrigen IQ hatte, sprach man von einer geistigen Behinderung. Dabei war ein sehr hoher IQ ebenso eine Abnormität, eine Absonderlichkeit, die misstrauisch beäugt wurde. In der Schule langweilte sich Gemma dermaßen, dass sie dazu übergegangen war, jegliche Leistung zu verweigern.

In dem Sommer vor sieben Jahren hatte Johanna dann eine Eingebung gehabt und einfach sämtliche Staffeln »Star Trek« auf Spanisch, mit katalanischen Untertiteln, bestellt. Am Ende des Sommers sprach Gemma beide Sprachen fließend, ohne einmal freiwillig das Haus verlassen zu haben. Johanna hatte sogar den Verdacht, sie könne nun auch Klingonisch, fragte aber lieber nicht danach.

Sie teilte ihrer Tochter Marion mit, dass Gemma gern länger bleiben wollte, und meldete die Vierzehnjährige in der neunten Klasse der hiesigen Sekundarstufe an. Seltsamerweise flog sie nicht sofort wieder von der Schule, sondern entwickelte tatsächlich so etwas wie Interesse für den Unterricht und kam nach zwei Wochen das erste Mal mit ihrer Klassenkameradin Zoé nach Hause, mit der sie mallorquí wie ein Hafenarbeiter sprach.

Johanna mutmaßte, dass die zurückhaltende und spröde Art der Mallorquiner und Gemmas komplizierte Persönlichkeit sich auf geheimnisvolle Weise gut ergänzten. Die einheimische Bevölkerung stand Residenten und auch forasters, den Festlandspaniern, eher reserviert gegenüber, doch das seltsame Mädchen aus Köln hatten die Menschen in Llucmajor ins Herz geschlossen. Nach drei Monaten sah Johanna ihre Enkelin das erste Mal lächeln.

Ihre Tochter Marion hatte erleichtert gewirkt, wenn sie mit Johanna telefonierte. Der rabiate Teenager hatte lange genug ihre Ehe mit Bertram gefährdet, und Gemma war ihr immer fremd geblieben. So blieb Gemma einfach bei Johanna in Llucmajor. Sie telefonierte brav einmal im Monat mit ihrer Mutter und fuhr ohne Widerrede einmal im Jahr nach Deutschland, um ihren Geburtstag dort mit Marion und Bertram zu feiern. Aber sonst erwähnte sie ihre Angehörigen in Köln mit keinem Wort und weigerte sich beharrlich, zu Weihnachten irgendwo anders zu sein als in Llucmajor bei Johanna.

Gemma hatte das Telefonat mit Héctor beendet. Johanna wandte sich schnell zu ihr um. »Ich habe dir gar nicht erzählt, dass diese Autorin mir sogar den Titel ihres nächsten Krimis verraten hat: ›Mord in Llucmajor‹. Was sagst du dazu? Der Fall spielt hier! Das wird bestimmt spannend …« Doch sie brach ab, als sie Gemmas Gesichtsausdruck sah.

»Oma, deine Autorin wird gar kein Buch mehr schreiben. Sie wurde heute Nachmittag ermordet.«

4

»Ermordet?«, fragte Johanna fassungslos und ließ sich auf den Stuhl hinter der Kasse sinken.

»Erschossen. Sie vernehmen gerade den Ehemann«, berichtete Gemma knapp von ihrem Telefonat mit Héctor. »Und die Kriminaltechnik durchwühlt alles. Da liegen wohl Zettel oder so was herum, auf Deutsch, deshalb hat Héctor angerufen. Wir sollen uns das ansehen. Und ich habe ihm erzählt, dass Claudia Groth heute Vormittag hier war. Er wird später bei uns vorbeikommen und dich befragen.« Sie hielt inne. »Meinst du, er hat dann Hunger? Ich lauf schnell zum ›Mercadona‹ und kaufe ein.« Mit diesen Worten riss Gemma eine große Einkaufstasche vom Haken an der Tür und rannte davon.

»Wir treffen uns daheim!«, rief Johanna ihr nach. Sie ging noch eine Weile unruhig im Laden auf und ab, fasste hierhin und dorthin und entschied sich dann, früher zu schließen.

Sie ließ das Gitter vor dem Schaufenster hinunter, schloss alles ab und winkte dem Besitzer der »Casa Creativa« nebenan zu, mit dem sie immer noch gern eine Weile nach Ladenschluss plauderte, doch heute hatte Johanna anderes im Kopf. Sie wandte sich nach rechts und ging grübelnd durch die Fußgängerzone in Richtung Marktplatz.