9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Krimi

- Serie: Sophia Lange und Commissario Andreotti ermitteln

- Sprache: Deutsch

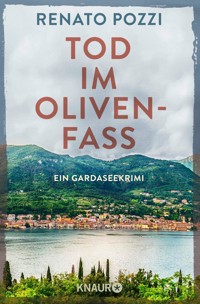

Tödliches Weinfest am idyllischen Gardasee! Der neue Gardasee-Krimi von Renato Pozzi bietet jede Menge humorvolle Spannung und Urlaubsflair - der zweite Band von Renato Pozzis Italien-Krimi-Reihe um Geigenbauerin Sophia Lange und Commissario Andreotti. Ein sich gefährlich zuspitzender Konkurrenzkampf zwischen den Winzerfamilien aus Salò führt Geigenbauerin Sophia Lange und Commissario Andreotti in die Weinberge Italiens ... Winzer Giacomo klagt über Sabotage an seinem Weingut. Minderwertige Fässer, ungenießbarer Wein – Giacomo ist sich sicher, dass ihm jemand dazwischenpfuscht. Zugleich taucht ein Schatten aus Andreottis Vergangenheit auf und macht ihm ein Angebot, das er eigentlich nicht ausschlagen kann. Als nach dem rauschenden Weinfest eine Leiche zwischen den Reben gefunden wird, stehen die Ermittler bald vor der Frage, wer hier im beschaulichen Salò mehr sein will, als er tatsächlich ist … Mit Atmosphäre und Charme liefert Renato Pozzi erneut ein amüsant-italienisches Lesevergnügen für Fans humorvolle Urlaubskrimis à la Pierre Martin oder Jean-Luc Bannalec. Nach ihrem Debüt in Tod im Olivenfass ermitteln Sophia Lange und Commissario Andreotti in Der Tote im Weinhang bereits in ihrem zweiten spannenden Fall im malerischen Salò am Gardasee.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 395

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Renato Pozzi

Der Tote im Weinhang

Ein Gardaseekrimi

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Ein sich gefährlich zuspitzender Konkurrenzkampf zwischen den Winzern Salòs führt Sophia und Commissario Andreotti in die Weinberge. Zugleich taucht ein Schatten aus Andreottis Vergangenheit auf und macht ihm ein Angebot, das er eigentlich nicht ausschlagen kann. Als dann nach dem rauschenden Weinfest eine Leiche zwischen den Reben gefunden wird, stehen die Ermittler vor der Frage, wer mehr sein will, als er tatsächlich ist ...

Inhaltsübersicht

Prolog

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

34. Kapitel

35. Kapitel

36. Kapitel

37. Kapitel

38. Kapitel

39. Kapitel

40. Kapitel

41. Kapitel

42. Kapitel

43. Kapitel

44. Kapitel

45. Kapitel

46. Kapitel

47. Kapitel

48. Kapitel

49. Kapitel

50. Kapitel

51. Kapitel

52. Kapitel

53. Kapitel

Epilog

Sophias, Andreottis und Fredos Weinempfehlungen

Sophias Rosé-Empfehlungen

Commissario Andreottis Rotwein-Empfehlungen

Fredos Weißwein-Empfehlungen

Ein paar Worte zum Schluss

Prolog

Sanft wog er die feinen Trauben in seiner Hand und ließ die perlengroßen Früchte über seine gichtgeschwollenen Finger gleiten. Die Rebe versprach, einmal ein köstlicher Wein zu werden, wenn man mit diesem Geschenk der Natur umzugehen wusste. Mit den Fingerspitzen ertastete er die Festigkeit der kleinen Beeren, indem er sie vorsichtig drückte. Die ersten Nuancen des zukünftigen Blautons schimmerten bereits in Grün. Eine Möwe hatte sich in sicherem Abstand niedergelassen und beobachtete ihn mit geneigtem Kopf. Ein Lächeln huschte über sein sonnengegerbtes Gesicht, als er die Rebe zurückgleiten ließ, damit sie weitere Wochen am Rebstock reifen konnte, um eines Tages zu jenem besonderen Rosé zu werden, wie nur der Valtènesi ihn hervorbringen konnte. Doch bis diese Traube zu einem wahrhaft guten Wein reifte, würde er bereits nicht mehr durch die Weinberge wandern.

Er klemmte die verbogene Lesebrille zurück in den Ausschnitt seines Hemdes und begann sich aufzurichten. Als ein Stechen durch seinen unteren Rücken schoss, hielt er inne und spürte dem Schmerz nach, bis dieser endlich zu einem dumpfen Pochen abklang. »Das Altern tut nur dem Wein gut«, sagte er zur Möwe, die ihn interessiert zu beobachten schien. »Alles hat eben seine Zeit. Und jede Zeit hat ihr besonderes Aroma.« Die Möwe stellte ihren schwarzen Kopf auf, als hätte sie ihn verstanden. Als er sich aufrichtete, sog er genüsslich die Luft des endenden Tages ein. Die Abende am Gardasee waren erdig, würzig und zugleich süßlich von der aufsteigenden Seeluft. Das Valtènesi war sein Zuhause, jeder Weinberg seine Heimat, auch wenn er nach irdischen Maßstäben keinen eigenen Weinberg besaß. Aber was galten schon irdische Maßstäbe an einem göttlichen Fleck Erde wie dem Valtènesi. Zu dieser Zeit waren die Arbeiter, die tagsüber wie Ameisen über den Weinberg wuselten, längst heimgekehrt oder feierten das Weinfest Valtènesi in Rosa auf dem Castello di Moniga del Garda, das majestätisch in einigen Kilometern Entfernung mit seinen imposanten Türmen Geschichten von vergangenen Zeiten erzählte. Er kniff die Augen zusammen und versuchte, in der Ferne das Castello auszumachen. Doch seine Augen waren zu müde, der Ort zu weit entfernt, um Näheres zu erkennen. Ohnehin war dies schon seit Jahrzehnten nicht mehr seine Welt. Lieber wanderte er ungestört durch die Reihen der Rebstöcke, die die Berge überzogen. Niemand würde ihn sehen. Niemand würde ihm vagabondo nachrufen, und die Jungen würden ihn nicht mit Steinwürfen vertreiben. Tagsüber überließ er die Weinberge ihnen. Aber jetzt war er hier der König. Bis zum nächsten Sonnenaufgang.

Er mochte es den Jungen nicht verübeln. Auch er war einst hochmütig gewesen wie sie, vor fast vier Jahrzehnten. Doch mit den Jahren vergaß man die Alten, und die Jungen meinten, eine neue Welt zu schaffen, schufen aber letztlich nur das, was es bereits gegeben hatte, wenn auch mit ihrer eigenen Handschrift. Doch er bedauerte nicht, dass es war, wie es war. Anerkennung war lediglich ein flüchtiges Vergnügen, dem unweigerlich Ernüchterung folgte. Es war besser, unscheinbar zu sein, aus dem Gedächtnis der Menschen zu verschwinden. Entscheidend war, dass sie nicht vergaßen, was einen guten Wein ausmachte – wie jenen Tropfen, den er bei sich trug. Ein Findling lud zum Sitzen ein. Doch er beschloss, dass dieser prachtvolle Sonnenuntergang es verdiente, im Stehen verabschiedet zu werden, und sein Rücken verdiente es, ein paar Minuten von Schmerzen verschont zu bleiben. So zog er die angebrochene Weinflasche aus der rechten Außentasche seiner zerschlissenen Jacke, nahm den Korken zwischen die Zähne und zog daran, bis der Verschluss mit einem verheißungsvollen Ploppen den Inhalt der Flasche freigab. Aus der linken Außentasche seiner Jacke holte er ein kleines Weinglas heraus und ließ die rosafarbene Flüssigkeit an der fleckigen Glaswand hinablaufen. Ein kleiner Strudel bildete sich und wurde zu einem satten Ganzen, als das Glas halb gefüllt war. Anschließend presste er den Korken wieder in die Öffnung und ließ die Flasche zurück in die Jackentasche gleiten.

Er hob das Glas auf Augenhöhe und fing das Panorama des Gardasees ein. Der See war seit Zehntausenden von Jahren Zeuge der kleinen und großen Geschichten der Menschen hier, so auch seiner. Il lago vede tutto. Der See sieht alles. Aber er hört auch alles und gibt es zurück, schafft das einzigartige Aroma, die Würze der Gegend, die Eigenart der Landschaft. Der See und die Menschen waren eins. Er schob das Glas weiter, und die kleinen weißen Segel der Boote wurden zu rosafarbenen Tupfern auf einem violetten Hintergrund, eingerahmt von rötlichen Bergen. Es war, als würde er diese Welt in einer rosafarbenen Glasminiatur festhalten. Doch etwas fehlte noch, um die Miniatur komplett zu machen. Er ließ das Glas ein wenig weiter wandern, bis auch die kleinen Häuser mit dem Domturm sich hinzugesellten. Das Bild war komplett, als das kleine Städtchen Salò in die goldenen Strahlen der untergehenden Sonne in seinem Glas getaucht wurde. Der Wein vereinte die Landschaft, die Menschen, die Natur, seine ganze Heimat in einem Glas. Eine weiße Feder landete vor seinen Füßen. Er blickte der Möwe nach, wie sie zurück zu ihren Freunden am See segelte.

Als sie seinem Blick entschwunden war, führte er das Glas an seine Nase und wartete, bis seine Sinne bereit waren, den köstlichen Groppello wirklich würdigen zu können. Das Aroma war fruchtig, frisch und blumig, so wie es sein sollte. Er schloss die Augen, kräuselte die Nase. Seine Sinne verschmolzen mit dem Duft, und er nahm eine Note von Erdbeere und Himbeere wahr, umspielt von Kirsche und einer Spur von Zitrusfrüchten. Dieser Wein war es wert, Groppello genannt zu werden. Der Rosé fasste alles zusammen, was seine Heimat war. Ein Juwel aus Gottes Schöpfung. Diesen Wein würde er genießen, als wäre es der letzte Wein, den er in seinem Leben trinken würde. Er wusste nicht, wie recht er damit hatte.

1

Die Strahlen der untergehenden Sonne tauchten das Castello di Moniga del Garda in ein goldenes Licht, während das alljährliche Weinfest Valtènesi in Rosa zum Leben erwachte. Das imposante mittelalterliche Bauwerk, hoch über dem funkelnden Gardasee gelegen, war wie jedes Jahr Schauplatz der besten Roséweine der Gegend. Die Besucher strömten durch das alte Steintor. Weinstand um Weinstand säumte die gewundenen Wege des Schlosses, und die Besitzer präsentierten stolz ihre besten Tropfen. Sommerliche Klänge von Streichern bildeten die passende Untermalung und erinnerten an die reiche Musiktradition Salòs, der Geburtsstadt des italienischen Geigenbaus. Das Streichorchester spielte mit großer Leidenschaft und Hingabe klassische italienische Melodien wie O sole mio und das Trinklied Brindisi aus La Traviata. Auch wenn die Musiker nicht ganz perfekt spielten, war es dennoch angemessen für diesen Anlass, befand Sophia.

»Ist das Schloss nicht die perfekte Kulisse für das Weinfest?«, rief Tante Marta ihr ins Ohr.

Das war es in der Tat, und hätten Tante Marta und Onkel Alberto sie nicht gedrängt, die Arbeit an ihrer Geige ruhen zu lassen und mitzukommen, hätte sie den wundervollen Anblick verpasst, der sich hier bot.

Die Frauen präsentierten ihre prächtigen Trachtenkleider. Einige waren in schillerndem Rot gehalten und mit aufwendigen Stickereien und Verzierungen versehen, während andere in leuchtendem Blau oder sonnigem Gelb erstrahlten, mit zarten Blumenapplikationen und feiner Spitze verziert. Sophia konnte nur erahnen, wie viel Arbeit und Geschick in diese Trachten geflossen war.

Die Männer trugen traditionelle Hemden und Lederhosen. Die Hemden waren in kräftigen Grün-, Blau- und Gelbtönen gehalten und ebenfalls mit aufwendigen Stickereien und Verzierungen versehen.

Sophia schaute sich um und erkannte hier und da einige Gesichter. Obwohl sie viel Zeit in der Werkstatt verbrachte, hatte sie, seit sie im letzten Jahr nach Salò gezogen war, einige Bekanntschaften geschlossen.

Sie erkannte die Marktfrau, das alte Ehepaar, das gegenüber von Tante Martas Osteria wohnte, und sogar Fredo konnte sie kurz erspähen, wie er sich zwischen den Menschen hindurchdrängelte. Instinktiv tastete Sophia nach ihrem Portemonnaie, doch damit tat sie Fredo unrecht, denn eigentlich waren sie in den letzten Monaten auf seltsame Weise so etwas wie Freunde geworden.

In der Mitte des Platzes war eine Statue des heiligen Urban aufgestellt. Um die Statue herum leuchtete ein Meer von Rosen in Rot und Gelb.

Tante Marta hatte ihr natürlich die Geschichte des heiligen Urbanus im Detail erzählt. Der Legende nach ging er während seiner Amtszeit als Papst im dritten Jahrhundert in Rom auf einem Weinberg spazieren, als er sah, dass ein Hagelsturm aufzog, der die gesamte Traubenernte zu zerstören drohte und somit den Weinbauern eine verheerende wirtschaftliche Katastrophe bescheren würde.

Urbanus betete um Hilfe und segnete dann den Weinberg mit einem Kreuzzeichen. Plötzlich bildete sich eine Wolke über dem Weinberg, die den Hagelsturm abhielt, sodass die Trauben nicht beschädigt wurden. Seitdem wurde er als Schutzheiliger der Winzer verehrt, weswegen sie vor einigen Jahren Geld gesammelt hatten für eine Statue des heiligen Urban, die seitdem den Platz zierte.

Sophia hatte eine Vorliebe für die Traditionen der Gegend, und ein guter Tropfen Wein konnte auch nicht schaden. Tante Marta würde sie bestimmt zu den besten Winzern führen. Plötzlich tauchte ein unrasiertes Gesicht in der Menge auf, das Sophia nur allzu bekannt vorkam.

2

Als Andreotti Sophias blonde Haare in der Menschenmenge erkannte, zuckte er kurz zusammen. Er überlegte, ob er auf sie zugehen und sie ansprechen sollte, doch was hätte er nach all den Monaten sagen sollen? Außerdem war Andreotti hier, um das Fest und die Weine der Winzer zu genießen. Als er dann auch noch Tante Marta bei Sophia sah, wandte er sich lieber ab. Tante Marta hatte einen ausgeprägten Beschützerinstinkt, und aus für ihn unerfindlichen Gründen fand sie, dass er kein guter Umgang für Sophia war. Dabei brauchte sie sich keine Sorgen zu machen. Schließlich hatten sie seit Wochen nicht mehr miteinander gesprochen. Andreotti hatte einfach zu viel zu tun. Auch jetzt, denn die Weine der örtlichen Winzer warteten auf ihn.

»Commissario«, winkte ihn der Winzer Marco Lugano herbei. »Den müssen Sie probieren!« Selbst rund zehn Kilometer von Salò entfernt kannte man ihn hier. Das lag vor allem daran, dass die Welt hier kleiner war, man sich über Ortsgrenzen hinweg austauschte. Mit einem zahnlosen Lächeln hielt er ihm ein Glas hin, das mit einer rubinroten Flüssigkeit gefüllt war. Lieber hätte Andreotti mit etwas Leichterem begonnen, doch konnte er diesen verlockenden Traubensaft kaum ablehnen.

»Zum Wohl«, sagte er und prostete Marco Lugano zu. Der Tropfen war vorzüglich, und er merkte sich vor, hier später eine Flasche abzuholen.

Eine Kleinstadt wie Salò hatte ihre Vorteile. Es gab weniger Verbrechen und umso mehr Herzlichkeit. Andreotti hatte einige Jahre gebraucht, bis er diese Herzlichkeit zu schätzen gelernt hatte. Ausgerechnet diese Deutsche, Sophia, war es gewesen, die ihm bei seinem letzten Fall die Augen geöffnet hatte, dass dies hier nun seine Heimat war. Andreotti hob die Hand zum Gruß und schlenderte weiter zur Witwe Bianchi. Aus den Augenwinkeln bemerkte er Fredo, der gut daran tat, ihn zu meiden und im nächsten Moment wieder in der Menschenmenge zu verschwinden. Auch Sophia und Tante Marta waren nicht mehr zu sehen, sodass sich Andreotti in aller Ruhe dem nächsten Wein widmen konnte. Doch plötzlich stutzte er. Ein Gesicht war aufgetaucht, wenn auch nur für einen Bruchteil einer Sekunde. Es war ein Gesicht, das nicht hierherpasste, das an einen anderen Ort, in eine andere Zeit gehörte. Möglicherweise spielte ihm der Wein in der Sommerhitze einen Streich. Andreotti kniff die Augen zusammen und suchte die Menschenmenge ab, als plötzlich ein greller Schrei ertönte, gefolgt von einem Fluch, wie er ihn selbst in den Kneipen des Hafens von Civitavecchia bei Rom noch nicht gehört hatte. Das Geschrei wurde lauter, und wenige Meter entfernt bildete sich ein Tumult. Andreotti seufzte. Der commissario wurde gebraucht, auch wenn dies streng genommen nicht sein Revier war, aber solange kein Kollege anwesend war, musste er ran. Also bahnte er sich einen Weg zur Ursache der Aufregung. Einer der Winzer mit einer auffällig großen Nase beschimpfte einen untersetzten, rundlichen Mann mit Flüchen. Der wiederum hatte seine Arme angewinkelt, als würde er jede Sekunde auf den Winzer losstürzen wollen.

»Was ist hier los?«, fragte Andreotti mit jener offiziellen Stimme, die nie ihre Wirkung verfehlte. So auch hier nicht.

»Der da behauptet, mein Wein sei verschwefelt«, empörte sich der großnasige Winzer und zeigte auf den rundlichen Mann, der noch immer finster dreinblickte.

»Einen Idioten hat er mich genannt, der keine Ahnung hat«, empörte sich dieser. »Dabei habe ich mehr Ahnung als die meisten Winzer. Schließlich betreibe ich eines der besten Restaurants in Limone.«

Es bedurfte nicht viel, damit Andreotti die Situation erfasste. Einer der beiden hatte schon einiges getrunken, und nichts ließ sich leichter kränken als der Stolz eines betrunkenen Mannes.

»Geben Sie her«, wies Andreotti den Winzer an und ließ sich das Glas geben, das halb mit Rosé gefüllt war. Die Farbe war satt und schimmerte zart golden in der Sonne. Andreotti führte das Glas an die Nase und nahm das Aroma auf. Der Rosé roch frisch nach Sommerbeeren und einer Spur Vanille, aber da war noch etwas anderes. Etwas, was dort nicht hingehörte. Andreotti nahm einen Schluck, und er brauchte nicht lange, bis er die Flüssigkeit wieder ausspuckte. »Schwefelig«, konstatierte er.

»Habe ich es nicht gesagt«, triumphierte der Restaurantbesitzer aus Limone und schaute in die Runde, die sich um sie gebildet hatte.

»Was wissen Sie schon!«, schrie der Winzer, und Tränen schossen in seine Augen.

»Ich bin der commissario. Was ich sage, gilt«, wies Andreotti ihn zurecht, und der Winzer mit der großen Nase schwieg augenblicklich. Andreotti hatte keine Geduld für derlei Dispute, zumal der Winzer es selbst hätte bemerken müssen. Entweder war es ihm egal gewesen, oder er war schon zu betrunken.

»Sehen Sie, ich hatte recht«, wiederholte der Restaurantbesitzer.

»Das können Sie auch in Limone haben, wohin Sie jetzt zurückkehren werden«, fuhr Andreotti ihn an.

»Wieso? Ich habe doch nichts gemacht.«

»Sie sorgen für Unruhe, und außerdem bin ich hier der commissario.« Wenn auch nur für Salò und unmittelbare Umgebung zuständig, aber das ließ er lieber unerwähnt.

»Und was der commissario sagt, gilt«, wiederholte eine alte Frau neben Andreotti, in der er eine der Marktverkäuferinnen erkannte. Der Mann aus Limone grummelte etwas Unverständliches, schien aber die Sache auf sich beruhen zu lassen, und auch der großnasige Winzer zog es vor, klein beizugeben.

»Die Polizei! Immer zur Stelle, wenn man sie braucht.« Es war Sophia, die wie aus dem Nichts neben Andreotti aufgetaucht war. Er versuchte zu erkennen, ob sie verärgert oder froh darüber war, ihn zu sehen. »Ich wusste gar nicht, dass auch das castello zu Ihrer Zuständigkeit gehört.«

»Tut es nicht. Ich bin privat hier«, sagte Andreotti.

»Schön! Ich auch.«

»Gut.« Das klang nicht nach Freude. »Die Weine hier sind ausgezeichnet«, fuhr er fort.

»Mag sein. Wie ging es Ihnen in den letzten Wochen?«, fragte sie. Freundlich klang das nicht, aber wenigstens interessierte sie sich ein wenig für das, was er tat.

»Nicht viel los, aber als commissario ist man immer im Dienst.« Andreotti überlegte kurz, sie seinerseits zu fragen, wie es ihr so in den letzten Wochen ergangen war, entschied sich dann aber dagegen. »Ich gehe dann mal etwas trinken«, sagte er stattdessen.

»Ich auch«, antwortete Sophia.

Im nächsten Moment war sie fort. Als Andreotti sich umdrehte, konnte er sie bereits nicht mehr in der Menge ausmachen. Doch für einen kurzen Augenblick glaubte er noch einmal, das andere Gesicht aus der Vergangenheit in der Menge aufblitzen zu sehen. Als er aber erneut hinschaute, waren da die üblichen Salòer. Er musste sich geirrt haben, und so widmete er sich bis spät in die Nacht der Winzerkunst Salòs, ohne Sophia, Fredo oder einem Schatten aus der Vergangenheit erneut zu begegnen.

3

Das Valtenèsi in Rosa hatte Sophia recht gut überstanden. Sie hatte einige gute Weine gekostet, aber nur gerade so viele, dass sie am Morgen nicht mit einem Kater aufgewacht war. Onkel Alberto würde es wahrscheinlich nicht so gut gehen wie ihr, aber Tante Marta würde ihm spätestens in einer halben Stunde Beine machen. Schließlich gab es in der Osteria immer etwas zu tun. An diesem Morgen führte Sophia keine Geige in ihrem Rucksack mit sich, weswegen sie mit dem Fahrrad zu Giuseppe Maggios Werkstatt fuhr. Inzwischen hatte sie sich zwar an die Fahrten durch die engen Gassen Salòs gewöhnt, die so manche Überraschungen mit sich brachten – hüpfende Kinder, Rentner, die plötzlich die Straßenseite wechselten, oder wild gestikulierende Motorrollerfahrer. Dennoch konnte sie es nicht riskieren, dass eines der wertvollen Instrumente aus Giuseppes Werkstatt, die man ihr zur Reparatur anvertraut hatte, bei einem Zusammenstoß zu Bruch ging. Zumal Giuseppe es ohnehin nicht gern sah, wenn sie überhaupt ein Instrument mit nach Hause nahm. Aber Sophia konnte sich zu Hause, wo der alte Meister nicht mit seinem kritischen Blick jeden ihrer Arbeitsschritte überwachte, einfach besser konzentrieren.

Gestern war sie mit der Sgarabotto-Geige von 1943 fertig geworden, und ihre Arbeit hatte selbst Giuseppes kritischem Blick standgehalten, wenn man davon absah, dass seiner Meinung nach der Lack hätte noch gleichmäßiger aufgetragen werden können und der Schaft des Halses um einen halben Millimeter zu schmal ausgefallen war. Nach Giuseppes Überzeugung war keine Arbeit perfekt, und wahrscheinlich hätte er selbst den legendären Antonio Stradivari noch auf Mängel an dessen Instrumenten hingewiesen. Aber zwei Kritikpunkte waren relativ wenig für den alten Meister, daher wertete Sophia die Restaurierung als Erfolg. Heute würde bereits das nächste Instrument auf sie warten. Plötzlich riss Sophia ein Rollerfahrer, der aus einer Einfahrt geschossen kam, aus ihren Gedanken. Sie wich ihm mit einem waghalsigen Schlenker aus. Nicht nur im Geigenbau war Sophia in den letzten Monaten besser geworden, sondern auch darin, in den engen Gassen Unfällen aus dem Weg zu gehen.

Sophia bog durch den weißen gotischen Torbogen der Porta de Marco in die Via Gerolamo Fantoni ein und schoss vorbei an dem creme-gelb verputzten Bau, über dessen Eingang die Inschrift »Questura di Salò – Polizia di Stato« prangte. Sophia starrte entschlossen auf die Straße. Sie war es leid geworden, nach oben zu schauen, um vielleicht einen Blick auf Commissario Andreottis Gestalt beim Rauchen am Fenster zu erhaschen. In seinem Leben gab es keinen Platz für so etwas Belangloses wie Freundschaft. Das hatte Sophia gestern wieder begriffen. Seine Welt bestand offenbar nur aus einer Aneinanderreihung von Kriminalfällen, und einen solchen hatten sie gemeinsam gelöst. Nicht mehr und nicht weniger. Danach war er wieder als Eigenbrötler in seiner Welt versunken und sie in ihre. Sophia trat fester in die Pedale, um das Kommissariat samt Andreotti hinter sich zu lassen, und wich einer älteren Dame aus, die aus der Bäckerei kam. Nach weiteren zehn Minuten Fahrt durch Salòs verwinkelte Wege bog Sophia in die kleine, abgelegene Gasse ein, in der sich seit Generationen in einem alten unscheinbaren Haus Giuseppes Werkstatt befand. Plötzlich sprang eine kleine, drahtige Gestalt mitten auf die Gasse. Sophia riss an beiden Bremsen. Der Mann sah überrascht auf. Sophia erkannte das Gesicht, mitsamt den Augen, die immer größer wurden. Dann kam der unweigerliche Aufprall. Sophia brauchte einen Augenblick, um sich zu besinnen. Ein schmerzvolles Stöhnen drang zu ihr von dem Mann, den sie samt ihrem Mountainbike unter sich begraben hatte. Der Duft von Zitrone und Zedernholz stieg Sophia in die Nase. Sie wagte noch nicht, die Augen zu öffnen, ging stattdessen durch, ob alles in Ordnung war. Ihre Arme schienen unverletzt, auch im rechten Bein hatte sie keine Schmerzen. Nur das linke Knie hatte wohl etwas abbekommen. Sie streckte es langsam. Es schien nichts gebrochen zu sein. Hätte also schlimmer kommen können. Wieder kitzelte sie dieser penetrante Zitronenduft in der Nase. Sophia blinzelte, öffnete erst das linke, dann das rechte Auge und blickte schließlich in Fredos schmerzverzerrtes Gesicht.

»Du hast ein neues Aftershave«, sagte sie.

»Freut mich, dass es dir gefällt. Hättest du mir aber auch weniger stürmisch sagen können.«

»Was machst du hier, Fredo?«

»Unter dir liegen«, keuchte er. »Übrigens bist du schwerer, als du aussiehst.«

»Nicht sehr charmant.«

»Das sollte auch kein Kompliment sein, sondern eine Aufforderung«, presste Fredo hervor. Sophia rappelte sich auf und befreite Fredo, der nun seinerseits aufstand und, wie um sich zu vergewissern, dass auch wirklich alles in Ordnung war, seine Gliedmaßen schüttelte. »Das ist ein Geschenk von Ilona«, sagte er. Sophia verstand nicht. »Das Aftershave«, fügte er hinzu.

»Sicher. Das Aftershave. Aber deswegen bist du doch nicht hier?«

»Ich wollte dich treffen.«

»Hat ja hervorragend geklappt.«

»Kann man ahnen, dass du wie eine Besessene um die Ecke geschossen kommst?«, entgegnete Fredo trotzig, aber da war noch etwas anderes, das in seiner Stimme mitschwang, das bemerkte selbst Sophia, die sonst wahrlich nicht gut darin war, die Gefühle ihrer Mitmenschen zu entschlüsseln. Streichinstrumente verstand sie einfach besser. Doch in Fredo konnte selbst sie manchmal lesen wie in einem Buch.

Fredo war zwar eine Frohnatur, aber er gehörte zu jenen Menschen, die über viele Dinge schnell betrübt sein konnten, was sich sofort in seinem Gesicht widerspiegelte. Mal litt er darunter, dass sich eines seiner Kinder erkältet hatte oder gleich alle sechs, ein anderes Mal beschwerte sich seine bessere Hälfte Ilona, wenn sie ihn mal wieder dabei ertappt hatte, dass er noch immer dem traditionellen Beruf seiner Familie nachging, dem eines Taschendiebs. Dann wiederum ärgerte er sich über die Touristen, die mit der Zeit vorsichtiger geworden waren und ihm diesen Beruf schwer machten. Andererseits hatte Fredo ein gutes Herz, und Sophia und er waren so etwas wie Freunde geworden, obwohl er ihr vor wenigen Wochen das Portemonnaie gestohlen hatte. Das war für eine Freundschaft ein recht ungewöhnlicher Beginn, und schon kurz darauf waren sie zusammen mit dem commissario in einen nicht minder ungewöhnlichen Fall verwickelt gewesen. Während sich Commissario Andreotti aber wieder in seine Welt zurückgezogen hatte, hatte Fredo sie in die seine eingeladen – nicht in die eines Taschendiebes, daran hatte Sophia nicht das geringste Interesse, sondern in die eines liebenden Familienvaters. Beinahe wöchentlich war sie inzwischen bei seiner Frau Ilona und den Kindern zum Essen eingeladen, was turbulent, aber zugleich meist lustig war. Die sonst so eifersüchtige Ilona hatte Sophia zunehmend ins Herz geschlossen und klagte ihr heimlich in der Küche so manch ein Leid, das sie mit Fredo und seinen Eskapaden hatte. Aber zumindest war Fredo auf seine Art eine treue Seele, und das war mehr, als man von Andreotti behaupten konnte.

»Es gibt ein Problem«, seufzte Fredo.

»Wird es nichts mit unserem Essen diesen Freitag?«

»Natürlich bleibt es dabei. Mein Wort gilt.«

»Dann können wir dein Problem doch am Freitag besprechen«, schlug Sophia mit einem Blick auf die Uhr vor. Sie müsste in einer Minute in der Werkstatt sein, und Giuseppe duldete keine Unpünktlichkeit.

»Es kann leider nicht warten.«

Musste es aber doch, zumindest für einen Augenblick, denn ein dreirädriger Piaggio-Transporter hupte energisch, um sich Durchfahrt zu verschaffen. Fredo zog Sophias Fahrrad zur Seite. Der Piaggio-Fahrer drängte mit einem stummen Gruß an ihnen vorbei.

»Vorderbremse verbogen, sonst scheint alles in Ordnung zu sein«, stellte Fredo fest.

»Dein wichtiges Problem«, drängte Sophia ihn mit einem weiteren Blick auf die Uhr.

»Es geht um Ilona.«

Das hätte sich Sophia gleich denken können. Ilona hatte Fredo bestimmt wieder die Hölle heißgemacht, und nun brauchte er jemanden zum Ausweinen. Nur fand Sophia, dass sie die letzte Person war, die als Beziehungsratgeberin etwas taugte.

»Ilona hat ein Problem.«

»Mit dir.«

»Wenn es nur das wäre«, sagte Fredo, legte all seinen Kummer in einen Seufzer und begann zu erzählen. Und mit jedem Satz fiel es Sophia schwerer, ernst zu bleiben.

»Das ist nicht lustig«, wies Fredo sie zurecht.

»Ich lache nicht.«

»Du schmunzelst. Das sehe ich genau.«

»Du musst aber doch zugeben, dass die ganze Sache schon eine gewisse Komik hat.«

»Für dich vielleicht, aber dir macht Ilona ja keinen Ärger. Eine schöne Freundin bist du.« Fredo verschränkte trotzig die Arme.

»Ich verstehe dich ja«, sagte Sophia so einfühlsam wie möglich. »Aber ich glaube nicht, dass ich die Richtige bin, die dir da helfen kann.«

»Aber du bist meine letzte Hoffnung«, flehte Fredo.

»Ich gebe dir einen Ratschlag unter Freunden«, erwiderte Sophia. »Geh mit der Sache zum commissario.«

»Genau das hat Ilona auch gesagt.«

»Und wenn zwei gescheite Frauen dir etwas raten, dann solltest du vielleicht auch darauf hören, Fredo.«

»Aber ausgerechnet Andreotti? Wie verzweifelt muss ein Ehrenmann und Taschendieb sein, um jemanden wie den commissario um Hilfe zu bitten?«

»Wahrscheinlich so verzweifelt, wie du es gerade bist.«

»Du siehst keinen anderen Weg?«, fragte Fredo mit dem letzten Funken seiner sterbenden Hoffnung.

Sophia musste sie ihm restlos nehmen. »Der andere Weg wäre, dass Ilonas Problem nicht gelöst wird und du die Enttäuschung deiner lieben Frau ertragen musst.«

»Also Andreotti«, sagte er in dem Tonfall eines Delinquenten, der sein unabwendbares Urteil erfahren hatte.

Und Sophia konnte es ihm nicht verdenken. Zu gut konnte sie sich Andreottis Reaktion vorstellen, die wahrscheinlich noch undiplomatischer ausfallen würde als ihre. Fredo stieß einen weiteren Seufzer aus und machte sich auf, um mit hängenden Schultern seinem Schicksal zu begegnen. Sophia wollte Fredo noch zurufen, Andreotti zu grüßen, ließ es aber bleiben. Was würde das schon bringen?

4

Es war sein eigenes Niesen, das Andreotti aus dem morgendlichen Dämmerschlaf hochfahren ließ. Wieder hatte ihn dieser lästige Tabakkrümel gekitzelt, mit dem er um seinen Schlaf gerungen hatte. In der Nacht hatte der Krümel zwischen Unterlippe und Zähnen festgesteckt, war dann in die linke Wange gewandert, um dann die Seite zur rechten Wange zu wechseln. Doch jedes Mal, wenn Andreotti dem Treiben ein Ende bereiten wollte, war ihm das verfluchte Ding entwischt. Eine kräftige Mundspülung hätte womöglich geholfen, aber der Krümel war auch wieder nicht so lästig, als dass er Andreotti dazu gebracht hätte, sich diese Mühe zu machen. Und so hatte ihn jedes Mal seine schläfrige Trägheit hoffen lassen, dass der Tabakrest von selbst verschwinden würde. Was selbstverständlich nicht der Fall gewesen war. Unangenehmes verschwand selten von selbst. Und nun hing das Ding an seinem Gaumen fest, just dort, wo er mit der Zungenspitze nicht hingelangen konnte, aber wo es am meisten kitzelte.

Andreotti öffnete vorsichtig die Augen und kniff sie, geblendet von den schräg einfallenden Sonnenstrahlen, gleich wieder zusammen. Es musste etwa halb acht sein. Bald würde Viola eintreffen und den Arbeitstag einläuten, einen Tag so monoton wie jeder andere, wenn man von den kleinen Bagatellfällen absah. Bis dahin würde er jedoch noch das Kommissariat herrichten müssen. Andreotti zwang sich dazu, die Augen weiter zu öffnen, und wartete, bis sie sich an das grelle Licht gewöhnt hatten. Schließlich warf er die alte Wolldecke zur Seite und unterdrückte zugleich ein Stöhnen. Er wartete, bis das Brummen in seinem Schädel halbwegs erträglich geworden war, und richtete sich schließlich auf. Sein Blick fiel auf die halb leere Weinflasche, die er sich gestern nach dem Weinfest noch aus seinen eigenen Beständen gegönnt hatte. Andreotti beschloss, dass es an der Zeit war, seinen Körper in Zukunft nicht mehr so zu schinden. Er schalt sich dafür, dass er es seit Wochen versäumt hatte, sich in Boccherinis Weinhandlung mit gutem Wein einzudecken, und stattdessen mit billigem Wein aus dem Supermarkt vorliebgenommen hatte. Die guten Tropfen, die die Winzer dargeboten hatten, erinnerten ihn daran, wie weitaus bekömmlicher guter Wein doch war als dieser billige Fusel. Doch für eine Mundspülung sollte der Stoff reichen. Andreotti nahm einen ordentlichen Schluck aus der Flasche, gurgelte, und tatsächlich hatte er einen Moment später den Tabakrest zumindest auf seine Zungenspitze gespült. Er schleppte sich zum Fenster, riss es auf, beugte sich vor und spuckte in einem hohen Bogen den restlichen Wein samt dem nervigen Tabakkrümel aus. Er hatte Glück, oder vielmehr: die alte Rosalia Santoro, die auf die kleine Bäckerei auf der Straße gegenüber zusteuerte. Er verfehlte sie nur knapp. Rosalia Santoro schaute nach oben, erkannte den commissario und winkte ihm freudig zu, bevor sie ihren Weg zur Bäckerei fortsetzte.

Andreotti sog die sommerliche Morgenluft ein, in der Hoffnung, einen klareren Kopf zu bekommen. Doch es half nicht. Eine Radfahrerin schoss mit einem Schlenker an Rosalia vorbei. Andreotti erkannte sie sofort, und wieder überkam ihn so etwas wie ein schlechtes Gewissen. Er brauchte eine Zigarette. Er ging zu seinem schäbigen Schreibtisch, um den Tabak aus der obersten Schublade zu holen. Umständlich drehte sich Andreotti eine Zigarette, ging zurück zum Fenster und lehnte sich hinaus. Er musste sich beeilen, ehe Viola eintraf und ihn wieder auf das Rauchverbot in Diensträumen hinwies. Die junge Polizistin befand sich zwar gerade mal im zweiten Dienstjahr, spielte sich aber zuweilen auf, als habe sie die Regeln im Kommissariat selbst geschrieben. Vor allem dann, wenn er das Kommissariat mal wieder als Schlafstätte nutzte. Es wurde wirklich mal wieder Zeit für eine eigene Wohnung oder eine neue Freundin. Andreotti zündete seine Zigarette an und atmete den scharfen Rauch ein, um kurz darauf von einem Hustenanfall geschüttelt zu werden. Als weitere mentale Notiz des Morgens vermerkte er, nicht nur auf besseren Wein zu wechseln, sondern auch schnellstmöglich wieder auf seine gewohnten MS-Filterzigaretten umzusteigen. Die eingebüßte Lebensqualität war die paar gesparten Euro nicht wert.

In der engen Gasse kam zunehmend Betrieb auf. Autos schoben sich an den Passanten vorbei. Ein junger Mann mit Umhängetasche schwang sich auf einen Motorroller und rauschte davon, wohl auf dem Weg zur Arbeit. Eine Mutter trieb ihre drei Kinder an, noch rechtzeitig zur Schule zu kommen. Seit er vor zehn Jahren aus Rom hierher in das kleine Salò gezogen war, war dies sein Revier. Er war der commissario, und er kannte die Leute, ihre Geschäfte, ihre Sorgen, ihre kleinen Geheimnisse. Dennoch war er hier erst seit dem letzten Mordfall heimisch geworden, als ausgerechnet diese deutsche Geigenbauerin ihm gezeigt hatte, dass er hierhergehörte. Bei dem Gedanken an Sophia spürte er wieder dieses seltsame schlechte Gewissen. Natürlich hätte er sich bei ihr mal melden können seit dem letzten Fall. Andererseits war er sehr beschäftigt gewesen. Da war die Sache mit dem Bootsunfall gewesen und dann die Affäre mit Antonetta, die genauso plötzlich geendet hatte, wie sie begonnen hatte. Gestern beim Valtenèsi in Rosa hätte er mit Sophia einen Wein trinken und alles erklären können. Aber dann war er ja schon wieder abgelenkt gewesen. Und was hätte es schon gebracht? Er war eben genauso wenig für Freundschaften gemacht wie für längere Beziehungen. Außerdem war er Sophia nichts schuldig. Sie hatte sich aufgedrängt, ihm bei dem Fall des ermordeten Geigenbauers zu helfen. Andreotti merkte, wie ihn wieder dieser Schwindel überkam. Er schloss die Augen. Sophias Gesicht erschien, wie sie gestern in der Menge gestanden hatte. Plötzlich tauchte ein weiteres Gesicht auf. Er hatte es nur für den Bruchteil einer Sekunde gesehen. Dann war es wieder in der Menge verschwunden. Andreotti schüttelte sich erneut und öffnete die Augen. Allmählich begannen ihn die Geister der Vergangenheit selbst hier heimzusuchen. Offenbar wurde er alt. Andreotti schaute auf die Uhr und fluchte. Es war höchste Zeit, das Kommissariat herzurichten. Andreotti warf die halb gerauchte Zigarette fort und ließ das Fenster geöffnet, um den Tabakrauch abziehen zu lassen.

Mit geübtem Griff faltete Andreotti die alte Wolldecke zusammen und stopfte sie zusammen mit dem Kopfkissen in den metallenen Aktenschrank. Er verstaute die halb leere Weinflasche in der untersten großen Schreibtischschublade und fegte die Tabakkrümel beiseite. Zu guter Letzt holte er das Acqua di Parma-Aftershave aus dem Schreibtisch und versprühte es reichlich, um mit dem Tabakaroma des Aftershaves den Zigarettenrauch zu überdecken. Schritte erklangen draußen im Flur, nicht langsam und gelangweilt wie die der Kollegen und auch nicht zielstrebig wie die von Viola, sondern hastig, aufgeregt, wie von jemandem, der ein Problem mitbrachte. Andreotti versprühte großzügig eine weitere Dosis, hastete zum Schreibtisch und ließ sich auf den Stuhl fallen. Er riss einen beliebigen Aktenordner vom Stapel und versuchte, ein bedeutendes Gesicht aufzusetzen.

Im nächsten Moment flog mit einem Krachen die Tür des Kommissariats auf, und zu Andreottis Überraschung trat Fredo ein mit einem Becher Kaffee in der Hand, den er offenbar unten in der Bäckerei geholt hatte. Andreotti atmete tief durch. Ein Morgen, der mit Fredo begann, konnte kein guter Morgen sein. Andererseits sah der Kaffee in Fredos Hand verlockend aus.

Fredo rümpfte die Nase. »Wonach riecht es hier?«

»Nach harter Arbeit«, entgegnete Andreotti. »Und nach Acqua di Parma. Exklusives Aftershave mit Zedernholz und Tabak.«

»Ich benutze neuerdings Zitronenduft.«

»Das ist wahrlich ein Verbrechen.«

»Ich bin hier, weil es ein richtiges Verbrechen gab.«

»Das wahrscheinlich du begangen hast, Fredo«, stellte Andreotti trocken fest.

»Hätte ich ein Verbrechen begangen, dann wäre dies der letzte Ort, wo ich auftauchen würde.«

»Die Wege des Herrn sind unergründlich, und deine noch unergründlicher.«

»Sind Sie etwa plötzlich gläubig geworden, commissario?«

»Wenn der Herrgott mich von dir erlösen würde, wäre es einen Versuch wert.« Die Probleme eines kleinen Taschendiebs waren wirklich das Letzte, womit Andreotti sich beschäftigen wollte.

Andererseits hatten die letzten Wochen in Salò nichts Spannendes geboten, bis auf die üblichen Touristenprobleme, die Andreotti lieber diesem Neuling Ernesto oder Viola überlassen hatte. Also konnte er sich genauso gut Fredos Kummer anhören, in der Hoffnung, dass er schnell wieder abzog. Andreotti stieß ein theatralisches Seufzen aus.

»Ich habe Ihnen Kaffee mitgebracht«, sagte Fredo und hielt den Becher hoch.

»Wollen Sie mich bestechen?«

»Kann man einen Commissario Andreotti überhaupt bestechen?«

Das war gut gekontert, musste Andreotti zugeben. Und Kaffee war genau das, was er brauchte. Zumal die Kaffeemaschine bereits seit Wochen defekt war. Ernesto hatte versprochen, irgendwo eine gebrauchte Maschine zu besorgen, doch hatte er sein Wort noch nicht gehalten, und Andreotti wollte ihn nicht so leicht aus seinem Versprechen entlassen. Das gehörte zu den erzieherischen Maßnahmen, die bei Neuen nun mal notwendig waren. Selbst wenn es hieß, auf den Morgenkaffee zu verzichten.

»Was hast du mir zu sagen, Fredo?«

»Sie haben keine Hose an, commissario.«

Jetzt erst spürte Andreotti seine nackten Beine unter dem Schreibtisch. »Eine fehlende Hose ist kein Verbrechen«, knurrte Andreotti.

»Kommt darauf an, wo man herumläuft.«

Andreotti deutete mit dem Kopf in Richtung Sofa. Fredo verstand, ergriff die Hose zwischen Daumen und Zeigefinger und warf sie Andreotti zu.

Nachdem er dem commissario den Kaffee gereicht hatte, ließ sich Fredo unaufgefordert auf dem Stuhl vor Andreottis Schreibtisch nieder.

»So viel Zeit habe ich nicht«, seufzte Andreotti.

»Es geht aber um ein Verbrechen.«

»Das sagtest du bereits«, entgegnete Andreotti und gönnte sich einen Schluck der abgestandenen Brühe.

»Meiner lieben Ilona wurde das Portemonnaie gestohlen.«

Andreotti prustete beinahe den Kaffee aus. »Du bist hier, um einen Taschendiebstahl zu melden? Gerade du? Vor dem kein Tourist in Salò sicher ist?«

»Sie schmeicheln mir, commissario.«

»Wohl kaum. Schließlich scheinst du deinen Meister gefunden zu haben.«

»Wieso ich? Er hat meine Frau bestohlen.«

»Es bleibt in der Familie«, entgegnete Andreotti, und Fredos zerknirschter Gesichtsausdruck verriet ihm, dass er genau den Nerv getroffen hatte. Nichts war wichtiger in Salò als die Familienehre. Zum Glück hatte Andreotti solche Sorgen nicht. Und auch wenn Ilona insgeheim hoffte, dass Fredo nicht mehr als Taschendieb tätig war, musste es ihn nicht nur in der Familienehre, sondern auch in seiner Berufsehre gekränkt haben.

»Gestern beim Fest ist es passiert«, fuhr Fredo zerknirscht fort.

»Seit wann nimmst du Ilona eigentlich mit zur Arbeit? Ich dachte, sie hasst, was du tust.«

»Wir waren privat da«, erklärte Fredo. »Keine Diebstähle.«

»Bis auf einen«, sagte Andreotti und blickte demonstrativ auf seine Armbanduhr. Viola war bereits überfällig, was höchst ungewöhnlich war für die junge poliziotta. »Warum kommst du damit ausgerechnet zu mir?«

»Wollte ich eigentlich nicht, aber Ilona hat darauf bestanden, weil …« Fredo begann herumzudrucksen.

»Weil was?«

»Na, weil sie doch glaubt, dass ich manchmal für Sie arbeite.«

Das war es also. Seit dem Fall mit dem toten Geigengutachter war Ilona überzeugt, dass Fredo so etwas wie ein Praktikant bei der Polizei war. Etwas, worauf sie besonders stolz war, was aber nicht im Entferntesten den Tatsachen entsprach. Aber die Wahrheit war dehnbar, besonders in Fredos Welt. Andreotti wollte Fredo gerade sagen, wohin er sich scheren konnte mit seinem Diebstahl, als dieser noch ein Ass aus dem Ärmel holte.

»Sophia hat auch gemeint, dass Sie mir helfen werden.«

Diesmal verschluckte sich Andreotti an seinem Kaffee. »Was zur Hölle hat Sophia Lange damit zu tun?«, japste er, als der Hustenanfall vorbei war. Zum zweiten Mal an diesem Morgen spürte Andreotti das Stechen seines schlechten Gewissens. Diese Deutsche war seit dem letzten Fall so etwas wie Segen und Fluch zugleich.

»Ich wollte ohnehin viel lieber, dass Sophia mir hilft, den Taschendieb zu finden. Aber dann hat sie gemeint, es wäre besser, wenn Sie mir helfen würden.«

»Hah«, stieß Andreotti aus und schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. »Nicht einmal deine Freundin will dir helfen.« Wo blieb Viola nur? Es war höchste Zeit, dass sie endlich eintraf, um ihn zu erlösen.

»Genau, weil Sie der commissario sind, wende ich mich an Sie.«

»Der commissario ist für richtige Fälle wie Raub oder Mord zuständig, nicht für Taschendiebstähle. So was kann Ernesto machen oder Viola.«

Wie auf Stichwort öffnete sich die Tür, und Viola trat ein, endlich.

»Sie sind zu spät«, wies Andreotti sie zurecht, ohne aufzublicken.

»Es gibt ein Verbrechen«, entgegnete Viola.

»Ich weiß, Fredo hat mir gerade davon berichtet.«

»Was weiß Fredo von dem Mord?«

Das Funkeln in den Augen der jungen Polizistin verriet Andreotti, dass er sich nicht verhört hatte – jenes Funkeln aus Faszination und Ehrgeiz, das Andreotti schon bei so vielen Anfängern gesehen hatte und das auch einmal in ihm gelodert hatte, vor etlichen Jahren in seiner Zeit in Rom.

»Wo?«, grunzte Andreotti.

»Auf einem Weinberg zehn Kilometer von hier. Ernesto sichert bereits die Stelle.«

Was Andreotti darüber hinaus interessierte, war, wieso er als Letzter von dem Mord erfuhr. Aber dafür hatte Viola eine Erklärung. Der Feldarbeiter, der die Leiche gefunden hatte, war ein entfernter Cousin von Ernesto und hatte als Erstes ihn angerufen. Ernesto wiederum hatte Viola kontaktiert, die es übernahm, Andreotti zu informieren, weil Ernesto es vorzog, Andreottis berüchtigte Morgenlaune zu meiden. Dabei war er morgens gar nicht so schlecht gelaunt, fand Andreotti.

»Und was weißt du von dem Toten?«, wandte sich Viola nun an Fredo.

»Gar nichts. Ilonas Portemonnaie ist gestohlen worden.« Viola blickte von Fredo zu Andreotti, wie um sich zu versichern, dass man sich keinen Scherz mit ihr erlaubte, verkniff sich aber einen Kommentar und holte stattdessen ihre schwarze Tasche mit den Utensilien zur Spurensicherung hinter ihrem kleinen Schreibtisch am anderen Ende des Zimmers hervor. »Wonach riecht es hier eigentlich so erbärmlich?«, fragte sie, ohne aufzublicken.

»Acqua di Parma«, sagte Andreotti. Und Fredo fügte hinzu: »Exklusives Aftershave mit Zedernholz und Tabak.«

»Das meine ich nicht. Ich meine diesen erbärmlichen Gestank nach noch billigeren Zigaretten als sonst.«

Andreotti stand wortlos auf, warf sein blaues Jackett über und begann in der Schublade zu kramen, bis er sie endlich gefunden hatte, seine letzte Packung MS-Filterzigaretten.

Andreotti packte Fredo am Arm und zog ihn mit sich aus dem Kommissariat.

»Und was ist mit Ilonas Portemonnaie?«, rief Fredo entgeistert.

»Darum kann sich Sophia kümmern«, erwiderte Andreotti, ohne sich umzudrehen.

5

Der Tote lag auf der Seite zwischen den Weinreben. In seiner Hand hielt er ein leeres Weinglas, neben ihm lag eine angebrochene Weinflasche. Das Revers seines moosgrünen, zerschlissenen Jacketts war fleckig. Seine weißen, ungewaschenen Haare zierte wie zum Spott eine weiße Möwenfeder. Die Augen starrten weit aufgerissen gen Himmel, mit jenem glasigen Blick, den Andreotti schon so oft gesehen hatte.

»Kein schöner Anblick«, sagte Viola.

»Das ist es nie«, erwiderte Andreotti und drehte den Kopf des Toten zur Seite, wodurch sich die Feder löste und zu Boden fiel.

»Ich frage mich, was ihm kurz vor seinem Tod durch den Kopf gegangen ist«, überlegte Viola.

»Ich schätze, eine Kugel«, entgegnete Andreotti und zeigte auf das blutverklebte Einschussloch am Hinterkopf.

»Sie sind unverbesserlich«, seufzte Viola und kniete sich neben Andreotti nieder, um den Toten genauer zu betrachten.

Viola war ehrgeizig. Deswegen hatte sie auch die Zusatzausbildung zur Spurensicherung absolviert. Sie machte keinen Hehl daraus, dass sie davon träumte, eines Tages in einem größeren Kommissariat bei der Mordkommission zu arbeiten. Obwohl sie Andreotti manchmal gehörig auf die Nerven ging, schätzte er ihre Professionalität. Vor allem war ihr das Mitgefühl noch nicht abhandengekommen. Dieser Beruf forderte einen hohen Tribut – man verlor vieles, Freunde, den Glauben an die Menschen und irgendwann auch das Mitgefühl. Manchmal beneidete Andreotti sie dafür, dass sie noch nicht so abgestumpft war. Vielleicht war sie eine der wenigen, die es schafften, sich nicht völlig zu verändern. Andreotti wünschte es ihr.

»Im letzten Augenblick ihres Lebens bereuen die Menschen nicht das, was sie getan haben, sondern das, was sie nicht getan haben«, sagte Andreotti.

»Ich frage mich, was Ihnen als Letztes durch den Kopf gehen wird, Andreotti.«

»Bestimmt keine Kugel.«

»Bei Ihren unglücklichen Frauengeschichten würde ich darauf nicht wetten.« Viola öffnete ihre viel zu große schwarze Tasche und holte eine Lupe heraus, mit der sie begann, das Einschussloch zu untersuchen. »Kleines Kaliber, vielleicht 0.22 Millimeter«, bestätigte sie, was Andreotti bereits vermutet hatte.

»Um das zu erkennen, braucht man keine Lupe. Ein großes Kaliber pustet einem das Gehirn auf der anderen Seite heraus, während ein kleines Kaliber gegen die Knochenwand des Schädels prallt und dann im Gehirn Billard spielt, bis nur noch Brei übrig ist.«

»Nicht sehr schön, aber treffend beschrieben.«

»Erfahrung. Nichts als Erfahrung«, murmelte Andreotti.

Viola ließ die Lupe weiter über den Kopf des Toten wandern. »Keine Schmauchspuren, also kein aufgesetzter Schuss«, murmelte sie.

»Ein Schuss aus großer Distanz«, stimmte Andreotti zu. »Wahrscheinlich mit einem Jagdgewehr. Jeder zweite Bauer hier hat so ein Ding.«

»Es könnte auch ein Schuss aus einigen Metern Entfernung gewesen sein. Das lässt sich ohne Obduktion nicht feststellen.«

»Ein Schuss aus großer Distanz«, beharrte Andreotti. »Das wäre besser für uns.«

»Wieso das?«

»Das erkläre ich Ihnen später«, schloss Andreotti das Thema in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete.

Viola steckte die Lupe ein und schaute sich um. »Wenn Sie recht haben …«

»Habe ich.«

»Wenn Sie recht haben«, setzte Viola erneut an, »dann muss der Täter irgendwo da oben gestanden haben.« Sie beschrieb mit ihrem Arm einen Viertelkreis, der die Hügel und Bäume am oberen Ende des Weinbergs einschloss.

»Oder die Täterin«, ergänzte Andreotti. »Es könnte auch eine Frau gewesen sein.«

»Frauen nutzen in Italien selten Schusswaffen. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei eins zu fünfhundertzweiunddreißig«, entgegnete Viola. »Von irgendwo da oben könnte also unser Opfer ins Visier genommen worden sein«, schloss sie ihre Beobachtung und widmete sich wieder dem Toten.

»Das Opfer muss eine Weile hier gestanden haben. Die Fußspuren sind tiefer, deswegen hat der Regen sie noch nicht vollständig weggespült. Wahrscheinlich hat er den Ausblick auf den See genossen.«

Andreotti kramte sein weißes Taschentuch aus der Innenjacke, nahm es zwischen die Finger und ergriff damit das Weinglas. Er musste ein wenig daran ziehen, bis die Hand des Toten es freigab. Andreotti hielt es gegen das Sonnenlicht. Die Weinreste waren bereits getrocknet. Das Glas war fleckig, als hätte es schon vor dem letzten Schluck seit Ewigkeiten keine Spüle mehr gesehen. Ansonsten war es ein gewöhnliches Weinglas und doch ungewöhnlich für einen Landstreicher in den Bergen.

Andreotti ertastete den durch den nächtlichen Regen durchnässten sandigen Boden. Dann beugte er sich über den Mund des Toten und schnüffelte daran. Wie nicht anders zu erwarten, hatte der Tote sich etwas gegönnt. Obdachlose waren in Salò zwar selten, und noch seltener traf man sie in den Weinbergen an, aber alles schien zu passen. Die verlotterte Kleidung, die ungewaschenen Haare, die ungepflegten Zähne – ein Penner, der hier seinen Feierabendschluck hatte genießen wollen. Nur das Weinglas wollte nicht ins Bild passen. Andererseits hatte Andreotti schon verrücktere Dinge gesehen.

»Obdachlos, aber mit Stil«, sagte Andreotti und legte das Weinglas zurück.

»Sieht nach einem Jagdunfall aus«, hörte Andreotti Ernesto hinter sich sagen, der sie eine Weile beobachtet hatte.

»Das war kein Jagdunfall«, entgegnete Andreotti.

»Sie haben doch selbst gesagt, dass es ein Jagdgewehr gewesen sein könnte.«

Andreotti drehte sich abrupt um. Ernesto war kaum älter als Viola, strahlte aber bei Weitem nicht ihre Intelligenz aus. Andreotti kannte solche Typen. Stolz auf ihre Uniform, zu allem eine Meinung, aber von nichts eine Ahnung. »Wenn ich sage, dass es kein Jagdunfall war, dann war es kein Jagdunfall.«

»Wie kommen Sie darauf?«, bohrte Ernesto weiter.

»Intuition«, schnaubte Andreotti und ärgerte sich zugleich. Weniger über den carabiniere als über sich selbst. Schließlich hatte er es nicht nötig, sich einem jungen Polizisten gegenüber zu rechtfertigen. »Befragen Sie lieber mögliche Zeugen.«

»Hier ist niemand.«

»Und die Leute dort sind niemand?«

Andreotti deutete auf eine kleine Gruppe Feldarbeiter, die wenige Meter entfernt hinter der provisorischen Absperrung sensationsgierig das Geschehen beobachteten. Ernesto zog missmutig ab, um seiner Pflicht nachzukommen. Er würde kaum einen Zeugen finden, wusste Andreotti, außer der Möwe, die sie aus sicherem Abstand interessiert beobachtete. »Stimmt’s, kleiner Freund?«, fragte Andreotti. »Vielleicht hast du sogar etwas gesehen. Es war kein Jagdunfall, nicht wahr?« Intuition, diese verdammte Intuition konnte man den jungen Leuten nicht erklären.

»Keine Faserspuren«, fasste Viola zusammen, was auch ungewöhnlich gewesen wäre bei einem Distanzschuss, es sei denn, der Täter hätte das Opfer noch bestehlen wollen. Aber was gab es bei einem Penner schon zu stehlen, abgesehen von der Weinflasche.

Andreotti nahm wieder sein Taschentuch und hob die Flasche am Hals an. Sie sah nicht aus wie aus einem der örtlichen Lebensmittelgeschäfte, sondern glich eher jenen, die die örtlichen Winzer benutzten, um ihren Wein abzufüllen. Die ungewöhnlich gedrungene Form und die Gebrauchsspuren auf dem grünen Glas waren typisch. Vielleicht hatte der Alte die Flasche irgendwo mitgehen lassen oder geschenkt bekommen. Das wäre zumindest ein Ansatz. Das Etikett der Flasche war leicht vergilbt, zwei Ecken hatten sich bereits vor langer Zeit gelöst. Die Unterseite der gelösten Ecken war nicht mehr weiß, sondern grau vor Schmutz. Nicht nur die Flasche war alt, sondern auch der Inhalt. Kein Winzer würde einen neuen Wein abfüllen und ein altes Etikett drauflassen. Andreotti löste den Korken und führte die Flasche an seine Nase, dann schloss er die Augen. Ein fruchtiger Duft umspielte seine Geruchsnerven, lieblich und zart mit einer leichten fruchtigen Note. Der Alkohol war eher als Nuance zu erkennen und nicht so dominant wie bei billigem Fusel.

»Ermitteln Sie wieder mit allen Sinnen, oder haben Sie Durst?«, fragte Viola.

»Beides«, knurrte Andreotti und streckte die Flasche von sich weg. »Concordia«,