6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Seven Beland Publishing

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

1973 befindet sich die sonnenverwöhnte Mittelmeernation Malta im ersten Jahrzehnt ihrer Unabhängigkeit. Auf den Fund eines toten Jungen im Meer folgt der Mord an einem Priester in einer Kirche. Das kleine, überwiegend katholische Land ist erschüttert und der Junggeselle, Tubist und Gourmet Chief Inspector Xavier Xuereb, Leiter der Mordkommission der maltesischen Polizei, wird in den grausamsten und aufreibendsten Fall seiner Laufbahn gestürzt. Ein Mord jagt den nächsten, und nur wenige Hinweise und Indizien führen Xavier durch das dornige Labyrinth von organisiertem Kindesmissbrauch und Korruption, das sich über Malta, die Schwesterinsel Gozo, England und den Vatikan erstreckt. Seine politisch motivierten Vorgesetzten behindern Xaviers Ermittlungen zunehmend, während seine nörgelnde, verwitwete Mutter eine zusätzliche Belastung darstellt. Einen unerwarteten Höhepunkt erreichen die Fälle in den letzten Monaten des Jahres 1974, dem Jahr, in dem sich Malta zur Republik erklärt. (Überarbeitete 2. Ausgabe der Erstausgabe ‟Eine Zeit der Widrigkeiten‟, Originalausgabe ‟A Time of Adversity‟)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Alexander G. Johnson

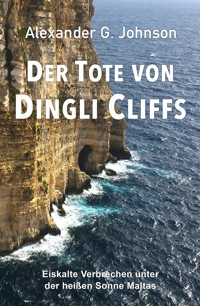

Der Tote von

DINGLI CLIFFS

Eiskalte Verbrechen unter der

heissen Sonne Maltas

Ein Freund liebt allezeit,

und als ein Bruder wird er in Not erfunden.

Sprüche 17:17

Der Tote von Dingli CliffsAlexander G. Johnson

aus dem Englischen übersetzt von Gabriele Ruttloff-Bauer

© 2023 Seven Beland Publishing, Alte Zürichstrasse 4, 8124 Maur /ZH, Schweiz

www.sevenbeland.com

Alle Rechte vorbehalten.

2. Ausgabe

Alle Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Bearbeitung, Layout: Gabriele Ruttloff-Bauer

Cover-Foto: © Gabriele Ruttloff-Bauer

Originalausgabe:

A Time of Adversity

Alexander G. Johnson

© 2022 Seven Beland Publishing, Switzerland

Erstausgabe:

Eine Zeit der Widrigkeiten

© 2023 Seven Beland Publishing, Schweiz

Für die Millionen Kinder,

die ohne ihr eigenes Verschulden dazu

gezwungen sind, Leid und Schmerz zu ertragen.

1973

Freitag, 20. April

Beschwerlichkeiten

»Ich weiß ja, dass heute Feiertag ist und ich sollte schon gar nicht fischen… Aber was soll das denn jetzt?« Der Fischer Il-Koy schaute zum Himmel und beschwor ungeduldig seinen unsichtbaren, aber allsehenden Gott.

Das Auslaufen aus dem Fischerhafen von Marsaxlokk in der Morgendämmerung begann wie immer mit dem Tuckern des Dieselmotors, der die blau-rot lackierte Luzzu beharrlich durch das abstrakt gefärbte Meer trieb. Sanft bewegte sich das Boot durch die Spiegelungen der mattroten Morgensonne auf dem ruhigen, blaugrünen Wasser des Mittelmeers. Meisterhaft manövrierte er sein Boot durch die engen Passagen zwischen den messerscharfen Felsen, die unter den steilen Klippen von Dingli hervorragten. Um zu verhindern, dass die Felsen das Boot beschädigten, hatte Il-Koy alte Autoreifen an den Seiten der Luzzu befestigt. Er hatte keine Zeit, die herrliche Aussicht auf die mehr als zweihundert Meter über ihm aufragenden Klippen zu bewundern. Sein einziges Ziel war es, das Boot zu seinen Hummerreusen zu steuern und den Fang so schnell wie möglich zum Fischmarkt zu bringen.

Das Ausbringen der Reusen verlief reibungslos. Il-Koy war mit seinem Fang zufrieden. Allerdings hatte er Schwierigkeiten beim Einholen der letzten Reuse. Ob sie sich wohl in etwas verfangen hatte, vielleicht in einem Tierkadaver? Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Tier von den steilen Klippen ins Meer gestürzt wäre. Und so war es auch keine Ziege, die an seinem Haken hing, sondern die grausam zugerichtete Leiche eines kleinen Jungen, und während er sie auf sein Boot zog, fragte er ein wenig verbittert Gott, warum er ausgerechnet ihn auserwählt habe, diese Leiche zu finden. Die Polizei würde ihn jetzt den ganzen Tag mit Fragen löchern. Sein Cousin Pino hatte einmal die Leiche einer Frau aus dem Meer gefischt, die von einer Klippe gesprungen war. Die Polizei und die Küstenwache hatten ihn daraufhin tagelang verhört! Wäre es die Leiche eines Erwachsenen gewesen, hätte er sie vielleicht liegen lassen. Tot ist tot, egal wo. Aber da es sich um ein Kind handelte, war es für die Eltern besser, die grausame Wahrheit zu erfahren, als mit der Hoffnung zu leben, ihr Sohn sei noch unter den Lebenden. Sonst würde Il-Koy nie Frieden finden.

Die Kirchenglocken des Dorfes Guzra blieben heute stumm. Am Karfreitag ist es Brauch, das Glockengeläut durch das melancholische, rhythmische Schlagen von Holzklöppeln zu ersetzen, was die feierliche Stimmung des Tages noch verstärkt. Der gekreuzigte Jesus, dessen Gesicht in einem heiligen Ausdruck des Leidens und der Angst erstarrt ist, blickte auf die weiß gekleideten Männer herab, die sich im Kirchenschiff inmitten von sieben weiteren, ähnlich kunstvoll gestalteten Statuen vorbereiteten. Als Akt der Buße warteten sie darauf, die schweren Passionsfiguren an den Menschen vorbei zu tragen, die sich in der mediterranen Aprilsonne versammelt hatten, um der traditionellen maltesischen Karfreitagsprozession beizuwohnen. Ähnliche Prozessionen finden überall auf den maltesischen Inseln statt, aber die Prozession im Dorf Guzra war sowohl bei Touristen als auch bei Gläubigen sehr beliebt. Ein Dokumentarfilmteam des deutschen Fernsehens hatte sich einen guten Platz direkt vor der Kirche gesichert und seine Kameras aufgebaut, um die Prozession zu filmen. Auf der rechten Seite des Dorfplatzes war ein Podium aufgebaut, auf dem die Musikkapelle der Polizei spielte.

Der Schweiß perlte unter der Schirmmütze auf die Stirn des Tubisten, der versuchte, die vorwurfsvollen, schnellen Taktstockbewegungen des sichtlich verärgerten Dirigenten Emanuel Caruana zu ignorieren. Aber es war zwecklos. So sehr er sich auch bemühte, es gelang ihm nicht, seinen Part in der Ouvertüre Benvenuto Cellini von Berlioz perfekt zu spielen. Das Konzert an sich war schon eine Tortur, aber die letzten zehn Minuten wurden zur Qual. Seine wertvolle Tuba Miraphone 186 hatte er selbst in den Laderaum des Busses verfrachtet, als sie Floriana am Morgen verlassen hatten. Irgendein Idiot hatte sich entweder einen schlechten Scherz erlaubt oder sie aus Versehen ausgeladen. So blieb ihm nichts anderes übrig, als sich bei der örtlichen Blaskapelle eine schäbige, billige Basstuba auszuleihen. Das Instrument hatte schon bessere Tage gesehen, und zu allem Überfluss waren die Ventile seit Jahren nicht mehr gereinigt worden. Er war erleichtert, als er sah, wie sich die Dorfkapelle anschickte, die Prozession anzuführen. Wenigstens war ihm diese Tortur erspart geblieben.

Die Klänge von Chopins Trauermarsch hallten traurig durch das Dorf, als die erste Statue, Christus mit einem Engel, der einen Kelch und ein Kreuz hält, am Haupteingang der Kirche erschien. Das Gewicht der Statue ruhte auf Holzbalken, die auf den Schultern von sechs weiß gekleideten Trägern lasteten. Mit langsamen, vorsichtig synchronisierten Schritten stiegen die Männer mühsam die zwölf unebenen Stufen hinunter, die von der Kirche zum Dorfplatz führten. Im Schneckentempo bewegten sie sich durch das Dorf, die schwere Last wippte langsam im Rhythmus der Schritte, die Musik der Blaskapelle sorgte für düstere Stimmung. Eine Statue nach der anderen wurde getragen, um sich dem langsamen Prozessionsmarsch anzuschließen. In der Kirche hoben die acht Männer, die die prominenteste Statue mit dem gekreuzigten Jesus tragen sollten, das eine Tonne schwere Bildnis auf ihre Schultern. Unter lautem Böllersalut schritten sie langsam zur Kirchentür.

»Wo ist Pater Joseph?«, fragte einer der Männer. »Er sollte längst hier sein, um das Kreuz mitzutragen. Tony, lauf und hol ihn«, sagte er zu dem Jungen neben ihm. Der Junge lief hinter die Kirche, wo er die Tür zur Sakristei offen vorfand.

»Pater Joseph, kommen Sie«, rief er mit eindringlicher Stimme und klopfte an die Tür. »Die letzte Statue ist bereits draußen.« Er klopfte erneut. »Pater Joseph?«

Als keine Antwort kam, stieß er die Tür auf. Pater Joseph saß mit weit aufgerissenen Augen auf einem Stuhl in Richtung Tür. Aus einem Loch in der Mitte seiner Stirn quoll langsam Blut, das auf dem violetten Gewand des Priesters Spuren hinterließ. Sein Gesicht war zum leblosen Ausdruck des Todes erstarrt. Der Junge stand eine Minute lang fassungslos mit offenem Mund da, dann rannte er durch die Kirche und schrie nach seinem Vater.

In der Bar gegenüber der Kirche hatte sich der Tubist den Schweiß vom schütter werdenden Kopf gewischt und wollte gerade einen Bissen von seinem lang ersehnten Pastizzi nehmen, als ihm einer seiner Mitmusiker zurief: »Xavier, du wirst gebraucht!«

»Erzähl mir nicht, dass Caruana immer noch sauer ist über den miserablen Klang der Tuba«, maulte Xavier.

»Nein... in der Kirche ist was passiert.«

Xavier zuckte mit den Schultern und kaute weiter an seiner Pastete herum, während er sagte: »Was in aller Welt hat das mit mir zu tun?«

»Keine Ahnung, aber sie bestanden darauf, dass du sofort kommst«, erwiderte der Bandkollege.

Xavier schüttelte den Kopf, legte sie halb aufgegessene Pastizzi beiseite, griff die Tuba und eilte zur Kirche.

Im hinteren Teil der Kirche hielten der Police Sergeant von Guzra und zwei Polizisten die Leute davon ab, die Sakristei zu betreten.

»Was soll der ganze Aufruhr?«, fragte Xavier.

»Pater Joseph wurde erschossen«, klagte der Sergeant.

Die Antwort des Sergeant bestürzte ihn. »Was! Ist er verletzt?«, fragte Xavier sichtlich schockiert.

»Nein, er ist tot«, antwortete der Sergeant und schüttelte ungläubig den Kopf.

»Oh Scheiße«, sagte Xavier und fügte automatisch, ohne nachzudenken, hinzu: »Hat jemand im Präsidium angerufen und einen Pathologen angefordert?«

»Das weiß ich nicht. Aber Doctor Mifsud ist hinten.«

»Wer ist er?«

»Der hiesige Arzt. Gut ist die Polizei-Blaskapelle hier.«

»Gut für wen?«, bemerkte Xavier etwas unwirsch. »Hier, kümmern Sie sich um die Tuba.«

Superintendent Caruana trat aufgeregt aus der Sakristei. »Ah! Endlich! Sie sind hier, Inspector.«

Xavier blickte in den Raum, in dem mindestens ein halbes Dutzend Polizisten und Einheimische den Leichnam betrachteten. »Sie wissen aber schon, dass niemand die Sakristei hätte betreten dürfen?« Xavier sah Caruana an und versuchte so gut es ging, seinen Zorn zu unterdrücken. »Wahrscheinlich sind jetzt wichtige Beweise verloren gegangen.«

Caruanas Gesicht lief rot an. »Also ich… war…mmm.«

Xavier ignorierte Caruanas Entschuldigungen frostig. Musik war Caruanas Stärke, aber Mord war seine Domäne. Er winkte den Sergeanten zu sich. »Holen Sie die Leute da raus. Schreiben Sie ihre Personalien auf und nehmen Sie ihre Fingerabdrücke.«

Doch der Sergeant wollte seine Kollegen nicht vor den Kopf stoßen und fragte zögernd: »Auch die Polizeibeamten?«

»Die ganz besonders«, entgegnete Xavier, als er sah wie ein Beamter einen Kelch aufhob. »Die hätten es besser wissen müssen, als an einem Tatort herumzufummeln.« Ruhig fügte er hinzu: »Und nehmen Sie auch Superintendent Caruanas Fingerabdrücke.«

Dem Gesicht des Bandleaders sah man die Empörung an, als er einwarf: »Was! Wie können Sie es…«

»Tut mir leid, Superintendent, aber wir brauchen Ihre Fingerabdrücke, um sie von allen anderen, die wir finden, auszuschliessen.«

Ohne Caruanas Antwort abzuwarten, betrat Xavier den Raum und fröstelte augenblicklich. Der Tote schien ihn zu beobachten.

»Ja, das ist ein übles Stück Arbeit«, sagte Dr. Mifsud, der neben der Leiche stand.

»Das ist wohl wahr«, stimmte ihm Xavier zu. »Haben Sie die Leiche schon untersucht?«

»Meine Arbeit ist mit den Lebenden, Inspector«, erwiderte der Doktor. »Wie Sie sehen... es wurde zweimal auf ihn geschossen. Einmal in den Bauch, einmal in den Kopf, und der letzte Schuss hat ihn wahrscheinlich getötet. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber ich bin mir sicher, dass Ihr Pathologe Ihnen einen genaueren Bericht geben wird.«

Xaviers besondere Beobachtungsgabe machte seine geringe Körpergröße wett. Mit Adleraugen suchte er einen Tatort ab und entdeckte jede noch so kleine Unregelmäßigkeit: Verschobene Möbel, die Marke einer Zigarette im vollen Aschenbecher, ein fehlender Knopf an der Kleidung des Opfers - seinen scharfen Augen entging selten etwas. Auf den ersten Blick schien alles an seinem Platz zu sein. In der hinteren Ecke des Raumes ragte eine große Anrichte hervor. Aufgrund der massiven Holzkonstruktion und der kunstvollen Einlegearbeiten vermutete Xavier, dass es sich um ein italienisches Modell handelte. Auf der Marmorplatte des Sideboards standen einige Bücher, ein Weihrauchgefäß und ein kleines Kruzifix. Er wollte sich gerade weiter umsehen, als sich eine der Türen des Sideboards ein wenig bewegte. Langsam zog Xavier die Tür auf.

Drinnen kauerte ein vor Angst zitternder Junge.

»Hab keine Angst«, sagte Xavier und streckte dem Jungen seine Hände entgegen. »Niemand wird dir weh tun. Du bist jetzt in Sicherheit. Ich bin Polizist. Komm, Komm, wir holen dich da raus.«

Er nahm die Hände des Jungen und half ihm, aufzustehen. Der Junge war wie versteinert. Er hatte seine dünne Khaki-Hose eingenässt, und kein tröstendes Wort konnten sein Zittern stoppen.

Sanft fragte Xavier: »Wie heißt Du?«

Der Junge antwortete nicht.

Xavier versuchte es erneut: »Wo sind deine Eltern?«

Aber der Junge schwieg, zitterte und konnte den Blick nicht von der Leiche des Priesters abwenden. Der Junge stand offensichtlich unter einem schweren Schock, und es war besser, ihn schnell vom Tatort wegzubringen. Einem Polizisten, der an der Tür stand, rief Xavier zu: »Bitte bringen Sie den Jungen hier weg und versuchen Sie, seine Eltern ausfindig zu machen oder jemanden zu finden, der ihn kennt.«

Xavier achtete darauf, nichts zu berühren, und fuhr damit fort, den Raum zu untersuchen. Er musste ein Gefühl für den Tatort bekommen.

»Hat jemand den Pathologen kontaktiert?«, fragte Xavier, als er sich mit Pater Josephs Leichnam näher befasste.

»Sie ist in Marsaxlokk«, antwortete der Sergeant. »Es gab dort einen Vorfall. Sie kommt so schnell sie kann.«

»Was für ein Vorfall?«

»Ich weiß es nicht.«

»Was ist mit den Leuten von der Forensik?«

»Ah. Das ist was anderes.«

»Was?« sagte Xavier mit höhnischem Unterton.

»Die sind nicht im Hauptquartier.«

»Was, alle? Ist keiner im Dienst?«

»Nein, Inspector. Die sind nämlich alle hier.«

Xavier war für einen Moment perplex. »Hier?«

»Ja. Sie spielen alle in der Blaskapelle.«

»Oh! Das ist doch nicht zu fassen!«, beklagte sich Xavier. »Schicken Sie jemand los, um sie zu finden.«

»Er hat weder die Milch noch die Kekse angerührt«, sagte der Barmann zu Xavier, als dieser die Imbissstube betrat. Der Junge saß an einem Ecktisch und zitterte noch immer. Auf dem Tisch vor ihm stand ein Glas Milch und eine Untertasse mit Keksen. Mit einem Lächeln auf den Lippen musterte Xavier den Jungen. Er schätzte ihn auf elf oder zwölf Jahre. Die meisten Jungen in seinem Alter waren dünn, aber dieser war noch dünner als die meisten, und dafür, dass die Insel fast das ganze Jahr über in der Sonne lag, war seine Haut auffallend blass.

»Seine Shorts sind noch nass. Besorgt ihm eine trockene Hose und Unterhose zum wechseln!«, ordnete Xavier an.

»Ich schaue mal was ich zu Hause habe«, antwortete ein Gast. »Er hat ungefähr die gleiche Größe wie mein Sohn, nur etwas dünner, aber ich bin mir sicher, dass meine Frau eine Ersatzhose finden wird.«

Xavier setzte sich neben den Jungen. »Bringen Sie mir zwei Pastizzi und einen Tee«, rief er dem Barmann zu.

»Welche Sorte Pastizzi hätten Sie gerne, mit Erbsen oder Ricotta?«

»Je eine«, bestätigte Xavier.

»Magst du keine Milch?«, fragte er den Jungen. Dieser saß ganz still da und antwortete nicht. Der Barmann brachte Xavier die Pastizzi und den Tee. Der Junge beobachtete, wie Xavier eine der warmen Pasteten in die Hand nahm, ein Stück abbiss und sie langsam kaute.

»Magst du Pastizzi?« Der Junge schwieg. »Ich mag Pastizzi wirklich sehr«, fuhr Xavier fort. »Besonders die mit der Erbsenfüllung.«

Als Xavier den nächsten Bissen nahm, schaute der Junge mit großen Augen zu. »Alle mögen Pastizzi«, sprach Xavier mit vollem Mund. »Welche magst du am liebsten? Ricotta?«

Die blauen Augen des Jungen starrten hungrig und sehnsüchtig auf die Pasteten.

Xavier lächelte. »Erbsen?«, schlug er vor.

Nun nickte der Junge schnell. »Barmann, bitte noch zwei Pastizzi mit Erbsen!«

Zwei weitere Pasteten wurden zum Tisch geliefert.

»Die sind für den Jungen«, gab Xavier an.

Zunächst starrte der Junge die Pasteten erst einmal an.

»Willst du nicht auch eine probieren?«, lockte ihn Xavier. »Die schmecken am besten, wenn sie heiß sind.«

Zögernd nahm der Junge eine der Pasteten in die Hand und biss hinein. Zuerst kaute er langsam und nervös, doch dann überkam ihn das Hungergefühl und er verschlang beide Pasteten in kürzester Zeit.

Xavier tat sein Bestes, um das Vertrauen des Jungen zu gewinnen. »Möchtest du eine Cola?«

Der Junge nickte. Als der Barmann das Glas Cola gebrachte hatte, trank der Junge es sofort mit einem Zug bis auf den letzten Tropfen aus. Xavier fragte sich, wann der Junge wohl zuletzt etwas gegessen und getrunken hatte.

Der Gast aus der Imbissbude kam mit seiner kleinen molligen Frau zurück, die ihm mit der Wechselkleidung hinterherlief.

»Jesus Maria!«, rief sie. »Schau dir das arme Kerlchen an! Schau dir an, wie verängstigt er ist, und mein Gott, er ist so dünn…!« Die Frau gab Xavier keine Chance, etwas zu sagen. »Das arme Ding… das ist hier nicht der richtige Ort für einen kleinen Jungen... außerdem muss er gewaschen werden, und er braucht was Vernünftiges zu essen und nicht nur Pastizzi... das arme Ding.«

»Ja, Ja, Sie haben ja recht«, stimmte Xavier ihr zu.

»Ich nehme ihn mit nach Hause und werde mich dort um ihn kümmern.«

»Hmm. Okay, ich komme vorbei wenn ich in der Kirche fertig bin«, sagte Xavier.

»Komm mit mir«, sagte die Frau und nahm den Jungen bei der Hand. Der Junge schien unsicher zu sein, aber er ließ sich wegführen.

»Wo wohnen Sie?«, fragte Xavier den Ehemann der Frau.

»Gehen Sie nach der Tür nach rechts, unser Haus ist das fünfte und heißt Maria’s.«

»Wie heißen Sie?«, fragte Xavier

»Twani… Twani Galea.«

»Und der Name Ihrer Frau?«

»Giusa.«

»Danke, Twani. Ich komme später vorbei, um den Jungen abzuholen, und wenn wir seine Eltern nicht finden, müssen wir ihn dem Jugendamt übergeben.«

Als Xavier in die Sakristei zurückkehrte, fand er Frenċ, den Polizeifotografen, vor, der eine Nahaufnahme von Pater Josephs Gesicht machte.

»Wo sind die Forensiker?«, forderte Xavier.

»Die sind zurück zur Polizeiwache gegangen, um zu sehen, ob sie verwendbare Ausrüstung finden können, und ich musste mir diese Kamera und den Film von dem deutschen Fernsehteam ausleihen«, antwortete er, während er eine weitere Aufnahme vorbereitete.

»Das ist nett von ihnen«, sagte Xavier. »Machen Sie so viele Fotos wie möglich. Ich möchte, dass der Tote in die Leichenhalle gebracht wird, bevor die Prozession zurück kommt. Dr. Saanvi kann die Leiche dann dort untersuchen.«

»Der Sergeant sagte mir, dass Sie einen Jungen gefunden haben, der sich in der Anrichte versteckt hatte«, bemerkte Frenċ.

»Ja. Niemand kennt ihn, und bis jetzt hat er nicht viel gesagt. Vielleicht wird er später etwas gesprächiger.«

Als Xavier gerade gehen wollte, hielt ihm der Sergeant die Tuba unter die Nase. »Was soll ich damit machen?«

Xavier zog ein schiefes Gesicht. »Das Ding zu spielen ist eine Qual. Es sollte eingeschmolzen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich heute noch spiele. Gebt die Tuba dem hiesigen Musikverein zurück.«

Xavier wollte gerade die Straße überqueren. Als er sah, wie das deutsche Filmteam seine Ausrüstung zusammenpackte, hatte er plötzlich eine Idee. Er ging auf einen der Mitarbeiter zu, der gerade Kabel in einen Lieferwagen lud. Xavier sprach langsam, für den Fall, dass der Mann kein Englisch sprach: »Entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wer Ihr Team leitet?«

»Das ist Hans, unser Regisseur.« Der Mitarbeiter zeigte auf einen Mann mit blonden Haaren, der gerade eine Filmkamera in einen Behälter verstaute. »Er spricht fließend Englisch, so wie wir alle«, informierte er mit einem Lächeln. »Warum wollen Sie ihn sprechen?«

»Oh. Entschuldigung. Ich hätte mich vorstellen sollen. Mein Name ist Xavier Xuereb. Ich bin Polizeiinspektor.«

Der Mitarbeiter rief Hans etwas auf Deutsch zu, woraufhin der Regisseur Xavier zu sich herüber winkte.

»Guten Tag«, sagte er mit schwerem deutschen Akzent. »Rainer hat gesagt, Sie sind von der Polizei?«

Xavier stellte sich erneut vor. »Wie Sie sehen, war ich auf einen Mord nicht vorbereitet«, sagte er in Anspielung auf seine Banduniform.

»Ihr Fotograf hat mir erzählt, dass ein Priester ermordet wurde«, sagte Hans mit einem leichten Zucken. »Das ist eine schreckliche Wendung der Ereignisse des heutigen Tages.«

Mit einem tiefen Seufzer stimmte Xavier zu. »Danke für die Leihgabe der Kamera und des Films. Wir werden Ihnen die Kosten natürlich erstatten.«

Hans schüttelte den Kopf. »Das kostet nichts, Herr Inspektor. Wir helfen gerne. Ich hoffe, Sie fassen den Mörder bald. Ich verstehe nicht, warum jemand einen Priester töten will? Und warum ausgerechnet heute?«

»Das ist nun meine Aufgabe… die Antworten auf diese Fragen zu finden. Ich hoffe, es ist nicht zu viel verlangt, wenn ich Sie um einen weiteren Gefallen bitte?«

Hans warf Xavier einen prüfenden Blick zu. »Was kann ich tun?«

»Wäre es möglich, eine Kopie des Filmmaterials zu bekommen, das Sie vor der Kirche gemacht haben?«

Der Regisseur hielt einen Moment inne, bevor er antwortete: »Das wären etwa eineinhalb Stunden ungeschnittener Film, aber… das können wir machen.«

»Ich danke Ihnen. Das wird bei unseren Ermittlungen sehr hilfreich sein. Sie können das Material an das Polizeipräsidium in Floriana schicken. Ich werde Ihnen die Adresse aufschreiben.«

»Das ist nicht nötig, Herr Inspektor. Wir wohnen im Gebäude des deutschen Radiosenders bei Marsaxlokk. Wir werden unser Filmmaterial dort entwickeln. Geben Sie mir Ihre Telefonnummer und ich rufe Sie an, wenn alles fertig ist.«

Xavier war dankbar für das Angebot des Regisseurs. »Ich werde jemanden schicken, der das Material abholt, sobald Sie sich gemeldet haben«, sagte er, während er die Telefonnummer seines Büros aufschrieb.

»Ich möchte den Jungen abholen«, sagte Xavier, als Twani die Tür öffnete.

Twani war überrascht. »Aber… er ist nicht mehr hier!«

Xavier war verblüfft. »Was heißt das, nicht mehr hier?«

»Sein Vater kam und nahm ihn mit.«

»Sie haben ihn einem völlig Fremden gegeben, einfach so!«, sagte Xavier wütend.

»Nein!«, erwiderte Twani abwehrend. »Es war ein Polizist dabei, der sagte, Sie hätten ihn geschickt.«

»Ich habe keinen Polizisten geschickt!«

»Es tut mir leid, Inspector, aber woher sollte ich das wissen?«

Xavier schüttelte den Kopf, er konnte es dem Mann nicht verübeln. »Mir tut es leid, Sie können nichts dafür... und der Junge, hat er etwas zu seinem Vater gesagt?«

»Nichts. Er ging wortlos mit ihm mit. Mir ist noch aufgefallen, dass weder der Mann noch der Junge irgendeine Zuneigung füreinander zeigten.«

»Hat der Mann den Jungen beim Namen genannt?«

»Nein, aber der Junge sowohl als auch der Mann sprachen mit einem gozitanischen Akzent.«

»Der Junge hat mit Ihnen gesprochen?«

»Nein, ich hatte gehört, wie er mit meinem Sohn Dominic sprach.«

»Könnte ich mit Ihrem Sohn kurz sprechen?«

»Ja natürlich… treten Sie ein… ich hole ihn.«

Twani führte Xavier ins Wohnzimmer. Der winzige Raum war übermöbliert und wirkte dadurch noch enger. Xavier setzte sich auf einen Stuhl.

»Hallo, Dominic... Setz dich doch bitte dort drüben hin«, sagte Xavier lächelnd und deutete auf einen Stuhl auf der gegenüberliegenden Seite. Dominic ähnelte mehr seiner molligen Mutter als seinem hageren Vater.

»Hast du dich mit dem Jungen, der hier war, etwas angefreundet?«

»Nicht wirklich, wir haben nur ein paar Comichefte zusammen gelesen.«

»Hat der Junge dir seinen Namen genannt?«

»Ja, Angelo«, sagte Dominic, »und er wusste noch nicht einmal, wer Superman ist.«

»Er kannte Supermann nicht?«, heuchelte Xavier mit gespielter Überraschung. »Was hat Angelo noch gesagt?«

»Er und die anderen Kinder, wo er wohnt, haben keine Comics.«

Xavier spielte wieder überrascht. »Wie traurig. Hat er gesagt, wo er wohnt?«

»Er wusste es nicht genau. Aber er ist wohl heute Morgen mit einem Boot gekommen. Also muss es in Gozo sein.«

»Er ist also heute Morgen mit einem Boot gereist.«

»Ja«, antwortete Dominic.

»Hat er gesagt, was in der Kirche passiert ist?«

»Nicht viel. Nur, dass er sich erschrak, als der Kapuzenmann ins Zimmer kam und den Priester anschrie. Der Mann hat Angelo nicht gesehen, also hat er sich im Schrank versteckt.«

»Mehr hat er nicht gesagt?«

»Er hörte die Schüsse, konnte aber nicht viel sehen.«

Für einen Moment war Xavier enttäuscht. »Oh.«

»Aber er hat die Schuhe von dem Mann durch einen Schlitz in der Schranktür gesehen…«

»Die Schuhe des Mannes?«, rief Xavier.

»Angelo sagte, dass der Mann Schuhe wie die Cowboys anhatte, mit gelben Sternen darauf.«

»Cowboystiefel mit gelben Sternen?«

»Ja. und sie waren blau.«

»Blaue Cowboystiefel mit gelben Sternen?« Xavier wiederholte Dominics Worte.

»Das hat er gesagt.«

Dominics Mutter stand an der Tür. »Sie sind ohne ein Wort des Dankes gegangen. Der Junge hatte ein Bad, wir fütterten ihn mit gebackenem Reis und gaben ihm saubere Kleidung… und sein Vater nimmt ihn einfach so mit, ohne Danke zu sagen… typisch Gozitaner.«

»Sein Vater war von Gozo?«

»Ja, war er«, sagte die Frau. »Er sprach den Dialekt.«

»Und Sie würden den Polizisten wiedererkennen, der mit dem Vater des Jungen kam?«

»Für mich sehen die alle gleich aus«, antwortete Twani.

»War er klein… groß… dick oder dünn?«

»Ich weiß es nicht. Durchschnitt? Was meinst du, Giusa?«

»Ich weiß es nicht. Du hast ihn gesehen, ich nicht. Ich sah nur den Vater als er den Jungen abholte.«

»Können Sie ihn beschreiben?«

»Ich kann nur sagen, dass er dünn war... sie waren nur fünf Minuten hier. Er drängte die ganze Zeit darauf zu gehen. Er sagte immer wieder, dass sie das Schiff verpassen würden.«

»Das Schiff verpassen?«, wiederholte Xavier.

»Ich denke mal, er meinte die Fähre nach Gozo«, sagte Giusa.

»Welche Kleidung haben Sie ihm gegeben?«

»Weiße Shorts und ein rotes T-Shirt.«

»Hatte das T-Shirt irgendeinen Aufdruck?«

»Guzra FC!«, meldete sich Dominic.

Xavier winkte einen Polizisten zu sich heran. »Eilen Sie zur Polizeiwache und beauftragen Sie den diensthabenden Sergeant, er solle die Polizei in Victoria anrufen. Sagen Sie ihnen, sie sollen nach einem kleinen Jungen Ausschau halten, der in Begleitung eines erwachsenen Mannes die Fähre in Mġarr verlässt, und beide in Gewahrsam nehmen. Der Junge trägt weiße Shorts und ein rotes T-Shirt.«

Xavier wollte gerade gehen, als Dominic sagte: »Ich hab ihm auch noch ein Auto gegeben.«

»Ein Auto? Was für ein Auto?«, fragte Xavier.

»Das Modell eines orangefarbenen Monteverdi Hai mit der Nummer drei auf der Haube. Ich sammle Modellautos, und manchmal schenkt mir meine Onkel welche, die ich schon habe.«

»Hast du so eins, wie du es Angelo gegeben hast?«

»Deshalb habe ich es ihm ja gegeben. Willst du meins sehen?«

»Das wäre sehr nett«, sagte Xavier.

Dominic flitzte los und kam nach wenigen Minuten mit dem Modellauto in der Hand zurück, das er stolz präsentierte.

Xavier nahm das Modell und sah es sich genau an. »Das Modell, das du Angelo gegeben hast, ist genau wie dieses?«

»Ja«, sagte Dominic. Auf der Unterseite des Wagens hatte Dominic grob seine Initialen eingraviert.

»Stehen da auch deine Initialen drauf?«

»Ja, denn wenn ich mit meinen Freunden spiele, weiß ich, welches Auto mir gehört.«

»Das ist sehr schlau, Dominic«, sagte Xavier mit einem Lächeln.

»Danke sehr, Inspector.« Dominics Gesicht strahlte vor Stolz.

Marsaxlokk zeigte sich von seiner besten Postkartenseite. Luzzus, bunt bemalte maltesische Fischerboote, schaukelten in der Bucht, ihre blauen, gelben, roten und grünen Rümpfe spiegelten sich träge auf der kristallklaren Wasseroberfläche. Detective Sergeant Peter Camilleri interessierte sich nicht für die hiesige Szenerie, als er den Fischer vor sich musterte. Das Alter des Mannes war schwer zu schätzen, sein unrasiertes Gesicht war braun gebrannt und verwittert, gezeichnet von jahrelanger Arbeit im Freien und der heißen maltesischen Sonne. Er roch nach Tabak, Whiskey, Diesel, Schweiß und einem Hauch Meersalz. Sein kragenloses Hemd hatte seit Tagen kein Seifenpulver mehr gesehen. Ein Stück Seil diente als Gürtel, um seine abgetragene Hose zusammenzuhalten. Seine abgehärteten, schuhlosen Füße waren immun gegen die scharfen Steine am Boden. Der Mann hatte seine zerfledderte Stoffmütze abgenommen und drehte sie langsam in den Händen, während er die Fragen des Detective Sergeant beantwortete.

»Wie ist Ihr Name?«

»Il-Koy.« Der Fischer antwortete im lokalen Dialekt.

»Ja, das ist ein schöner Spitzname... aber ich brauche Ihren Nachnamen.«

»Muscat.«

Camilleri schrieb die Antworten des Fischer in sein Notizbuch. »Und Ihr Vorname?«

»Carmenu.«

»Wo haben Sie die Leiche gefunden?«

»Unterhalb der Dingli Cliffs.«

»Das ist ein weiter Weg zum Fischen.«

Der erfahrene Fischer hielt das für eine dumme Bemerkung, starrte Camilleri ausdruckslos an und antwortete nicht.

»Wie spät war es, als Sie den Leichnam fanden?«, fuhr Camilleri fort.

»Sehe ich aus, als hätte ich eine Uhr«, antwortete Il-Koy mit einem sarkastischen Grinsen.

»Okay... aber Sie wissen doch sicher, wann ungefähr?«

Il-Koys Gesicht nahm einen nachdenklichen Ausdruck an, während er sich eine Zigarette drehte.

»Lassen Sie mich nachdenken«, sagte er. »Als ich anlegte, gingen die Leute zur Frühmesse und Ċanċa, der Bäcker, fuhr mit seinem Lieferwagen vorbei... das müsste also um fünf Uhr gewesen sein.« Il-Koy strich sich über sein borstiges Kinn. »Äh... es dauert ungefähr anderthalb Stunden, um zu den Klippen zu kommen.«

Camilleri wartete geduldig auf die Antwort des Mannes.

»Ich hatte meine Reusen etwa eine Stunde lang aufgestellt… ich habe den Jungen also gegen halb acht gefunden.«

»Hmm«, machte Camilleri und fragte sich, ob Il-Koys Methode, die Zeit zu bestimmen, realistisch war. »Sie müssen uns zeigen, wo genau Sie die Leiche gefunden haben.«

Il-Koy war mit dieser Aussage gar nicht einverstanden. »Und dann kennt jeder mein geheimes Fanggebiet!«

»Ich verspreche, dass wir keiner Seele etwas sagen werden«, versicherte Camilleri.

Eine kleine Gruppe von Dorfbewohnern hatte sich in der Nähe eines Krankenwagens versammelt. Sie waren allerdings mehr von der jungen Inderin fasziniert, die dem Fahrer Anweisungen gab, als von dem Leichnam.

»Stellen Sie sicher, dass Sie den Leichnam sofort in den Kühlraum bringen«, wies sie an.

»Bonġu, Dr. Saanvi«, grüßte Camilleri, der die Befragung von Il-Koy beendet hatte.

Sie drehte sich um und lächelte höflich. »Bonġu, Sergeant Camilleri. Ich habe Sie nicht kommen sehen.«

»Die Leiche eines kleinen Jungen zu sehen, ist sicher kein schöner Anblick an einem Sonntagmorgen«, sagte Camilleri.

»Das ist nie ein schöner Anblick«, bestätigte Dr. Saanvi.

»Natürlich«, sagte Camilleri und stimmte nüchtern nickend zu. »Sind Sie schon zu einem Ergebnis bezüglich der Todesursache des Jungen gekommen?«

»Noch nicht«, antwortete die Pathologin. »Den Zeitpunkt des Todes und die Todesursache festzulegen, das ist in diesem Fall eine Herausforderung.«

»Warum?«

»Die Leiche wird vielen Veränderungen der Umgebungstemperatur und des Salzgehalts ausgesetzt gewesen sein, was die Bestimmung des Todeszeitpunkts erschwert. Ich werde Sie informieren, wenn ich die Untersuchung der Leiche abgeschlossen habe. Er kann aber nicht länger als drei Tage oder kürzer im Wasser gelegen haben, sonst hätten größere Fische wie Haie den Körper schon bis auf die Knochen aufgefressen«.

»Igitt!« Camilleri verzog ein angewidertes Gesicht.

»Das ist die Natur«, erklärte sie weiter. »Übrigens, wo ist Inspector Xuereb?«

»Er spielt in der Polizeikapelle in Guzra.«

»Der Glückliche, wenigstens genießt er es.«

Dienstag, 24. April

Leichenschauhaus

Xavier stand reglos da, sein Notizbuch in der Hand, und starrte mit leerem Blick aus dem Fenster seines Büros. Als wäre er tausend Meilen weit weg. Das Osterwochenende war gekommen und gegangen. Die Kirchenglocken hatten geläutet und die Messen zur Feier der Auferstehung Christi waren abgehalten worden. Die Familien hatten mittags Kanincheneintopf, Schokoladeneier und Figolli gegessen. Doch Xavier war nicht in der Stimmung gewesen, die Feierlichkeiten zu genießen. Die beiden Toten in der Leichenhalle waren nicht auf wundersame Weise von den Toten auferstanden, und er war sich nicht sicher, ob der Junge in seinem kurzen Leben jemals Schokolade probiert hatte.

Gab es da eine Verbindung zwischen dem vermissten Angelo und dem toten Jungen? Sein Gedankenfluss wurde von Camilleri unterbrochen.

»Dr. Saanvi ist mit den Autopsien von Pater Joseph und dem Jungen durch und möchte uns in der Pathologie sehen.«

Xavier klappte schnell sein Notizbuch zu und atmete tief durch... Seit den unnatürlichen Todesfällen am Karfreitag waren bereits einige Tage vergangen, und nun war der Moment gekommen, den Xavier am meisten fürchtete. Selbst wenn er die nächsten hundert Jahre Polizist bliebe, hätte er immer noch einen Horror vor Leichenhallen und Autopsien. In den letzten Monaten hatte er mehr als genug Leichen gesehen. Schon der Anblick einer Leiche war für ihn eine unerträgliche Qual, aber gleich zwei!

Ein Schauer lief Xavier über den Rücken, als er den Obduktionsraum betrat. Nicht weil der Raum aus offensichtlichen Gründen kühl gehalten werden musste, sondern wegen der unheilvoll kalten Atmosphäre, dem fauligen Geruch nach Mageninhalt und menschlicher Muskulatur, gepaart mit dem Gestank der Einbalsamierungsflüssigkeit, der sich nicht vertreiben ließ, egal wie oft man die Böden und Geräte schrubbte und desinfizierte. Selbst Stunden später, als er nach Hause kam, hing ihm der Geruch noch nach. Nicht nur auf seiner Kleidung, sondern auch auf seinen Haaren und seiner Haut, die, zusammen mit seinem eigenen Schweiß, eine klamme Mischung ergaben. Das Schlimmste aber war die Traurigkeit, die Trauer und der Ekel, die den Raum umgaben, die Aura des Todes, die Xavier erschauern ließ.

Dr. Saanvi und ein Assistent standen an einem der Autopsietische aus rostfreiem Stahl, auf dem der Körper des Jungen mit einem grünen Tuch bedeckt war. Die schlichten Obduktionsinstrumente waren ordentlich auf einem Stahlwagen in der Nähe verstaut. Xavier hatte sich oft gefragt, warum eine attraktive, intelligente junge Frau ausgerechnet mit Toten arbeiten wollte.

»Gut, fangen wir an«, sagte Dr. Saanvi und versuchte, so professionell wie möglich zu bleiben, während sie das Laken zurückfaltete und den verstümmelten Leichnam eines einst jugendlichen, energiegeladenen Körpers zum Vorschein brachte. Knochen ragten aus tiefen Wunden, die Haut löste sich vom Fleisch. Die weichen Teile des Gesichts, die Lippen, die Augenlider, die Ohren und die Nase waren von Wasserlebewesen angegriffen und zerfressen worden. Xavier war angewidert. Dr. Saanvi bemerkte Xaviers Unbehagen. »Geht es Ihnen nicht gut, Inspector?«

»Ja«, antwortete Xavier und kämpfte darum, seine Gefühle unter Kontrolle zu halten. »Bitte fahren Sie fort.«

»Sehr gut.« Dr. Saanvi fuhr fort: »Der Körper befindet sich nicht mehr im Zustand der Totenstarre. Der Tod trat also in den letzten vierundzwanzig bis sechsunddreißig Stunden ein. Der Junge war bereits tot, bevor er ins Meer gelangte.«

»Woran erkennen Sie das, Doctor?«, fragte Camilleri, der der Analyse der Pathologin aufmerksam zuhörte.

»Es war viel zu wenig Meerwasser in seiner Lunge, was zeigt, dass er nicht mehr atmete, als er ins Wasser geworfen wurde«, erklärte die Pathologin.

»Wollen Sie damit andeuten, dass er ermordet wurde?«

»Das ist keine Andeutung, sondern eine Tatsache«, antwortete Dr. Saanvi, leicht verärgert über Camilleris Frage. »Hier können Sie sehen, dass sich eine einzelne Ligatur um den Hals windet«, fuhr die Pathologin fort und deutete auf die Markierungen, »was bedeutet, dass er erwürgt wurde.« Vorsichtig hob sie den Kopf des Jungen an. »Auf der Vorderseite des Halses gibt es starke Quetschungen, besonders hier«, sagte sie und zeigte auf die Mitte der Luftröhre. »Da ist eine quadratische Prellung.«

Xavier untersuchte den Hals so genau wie möglich. Aber es fiel ihm schwer, unter den vielen Schnitten und blauen Flecken den zu erkennen, von dem die Pathologin sprach.

»Diese Markierung«, fuhr Dr. Saanvi fort und berührte genau die Stelle am Hals der Leiche, »und die Art und Weise, wie die Neigung der Ligatur verläuft, weist darauf hin, dass der Junge erwürgt wurde. Wahrscheinlich mit einer Art Gürtel, von jemandem, der größer ist als er, mit ziemlicher Sicherheit ein erwachsener Mann.«

»Oder eine kräftige Frau«, versuchte Camilleri zu beeindrucken, woraufhin Xavier wortlos die Augenbrauen hochzog und den Kopf schüttelte.

Der junge nackte Körper, der leblos auf der kalten Platte lag, schmerzte Xavier. »Haben Sie noch etwas gefunden, Doctor?«, fragte er wehmütig.

»Ja, dazu wollte ich gerade kommen. Es gibt Hinweise auf sexuellen Missbrauch im Rektum.«

Dr. Saanvi konnte sehen, wie Xaviers Gesicht rot wurde, als Hass und Feindseligkeit gegen den unbekannten Täter aufkamen. Er hatte Probleme mit Leichen, aber als Polizist musste er akzeptieren, dass selbst die verstümmeltste Leiche ein wichtiges Beweisstück war, das zur Ergreifung der Person führen konnte, die das Leben, das in ihr blühte, zerstört hatte. Aber wenn die Leiche, die vor ihm lag, die eines Kindes war, würde ihn ihr Anblick noch wochenlang verfolgen und bedrücken, so sehr er sich auch bemühte, seine Gedanken abzulenken. Obwohl dreizehn Jahre vergangen waren, kehrte die Erinnerung an die erste Kinderleiche, die er gesehen hatte, immer wieder zurück und bescherte ihm böse Träume…

Es war ein heißer Tag im August 1960, und er hatte noch dreißig Minuten seiner ersten Schicht als Sergeant in der Polizeiwache von Valletta vor sich. Nichts Außergewöhnliches war geschehen. Eigentlich war es ein eintöniger Tag gewesen, bis ein Anruf von Constable Penza von der Polizeiwache in der Strait Street alles änderte. Penza war zu einem tödlichen Unfall in einem Gebäude in der nahe gelegenen St. Dominic Street gerufen worden. Als er dort ankam, fand er den leblosen Körper eines kleinen Jungen. Beim Anblick der Leiche erkannte Penza sofort, dass es sich nicht um einen Unfalltod handelte und forderte Xavier auf, so schnell wie möglich zu kommen. Das erste, was Xavier beim Betreten des Gebäudes auffiel, war der Geruch, eine Mischung aus Feuchtigkeit, billigem Speiseöl und verrottendem Abfall. Der Geruch der Armut. Als er die Treppe hinaufstieg, standen die Mieter vor ihren Wohnungstüren und tuschelten miteinander.

»Passen Sie auf, dass Sie nicht in das Blut treten, Sergeant!«, rief Penza die Treppe hinunter. Xavier blickte auf den Boden und sah die Blutlachen. Als er vorsichtig die nächsten Stufen nahm, bemerkte er die blutigen Handabdrücke an der Wand. Penza stand in der Wohnungstür. »Das ist kein schöner Anblick, Sergeant. Passen Sie auf, wo Sie hintreten. Auf dem Boden liegen Haut- und Fleischstücke.« Penza führte Xavier in die Küche. Mitten auf dem Boden lag blutüberströmt die Leiche eines kleinen Jungen, der mit erhobenen Armen seinen tief aufgeschlitzten Kopf stützte. Als Xavier sich bückte, um einen genaueren Blick darauf zu werfen, warnte ihn der Polizist: »Ich würde ihn nicht anfassen, Sergeant. Sein Kopf ist praktisch enthauptet, und zwar damit...« Penza hielt ein Brotmesser hoch. »Nur eine kleine Bewegung und er wird abreißen.« Xavier konnte seine Übelkeit nicht länger unterdrücken. Er rannte zur schmutzigen Küchenspüle und übergab sich...

Dr. Saanvi bemerkte, dass Xavier beunruhigt war. »Geht es Ihnen gut, Inspector?«, fragte sie besorgt.

Xavier beruhigte sich. »Sorry… ja… ja… Es geht mir gut. Bitte fahren Sie fort, Doctor.«

»Er war noch nie bei einem Zahnarzt und er war unterernährt. Die wenigen Essensreste, die ich im Verdauungstrakt gefunden habe, deuten darauf hin, dass seine letzte Mahlzeit offenbar ein Hühnercurry war. Es gibt Spuren von Chloralhydrat in seinem Blut.«

Camilleri hatte Probleme mit den wissenschaftlichen Begriffen. »Was ist Chloralhydrat?«

»Es handelt sich um ein Medikament, das in der Regel zur Beruhigung von Personen vor und nach Operationen, zur Linderung von Angstzuständen oder Spannungen und gelegentlich zur Förderung des Schlafes bei Personen mit Schlaflosigkeit eingesetzt wird. Eine hohe Dosierung führt zu hypnotischen Effekten«.

Camilleri wollte mehr wissen. »Hypnotische Wirkungen?«

»Man ist halb bei Bewusstsein, ist wie betäubt, unfähig zu kontrollieren, was mit der eigenen Person passiert.«

»Haben Sie etwas in seiner Kleidung gefunden, das uns helfen könnte, ihn zu identifizieren?«, fragte Xavier.

»Nichts, Inspector«, antwortete der Pathologie-Assistent. »Er hatte nur sehr wenig Kleidung an und trug weder Schuhe noch Socken.«

Xavier wandte sich an Camilleri: »Hat jemand ein Kind als vermisst gemeldet, Sergeant?«

»Nein. Es wurde nichts gemeldet. Ich werde die Presse bitten, etwas zu schreiben. Das könnte helfen.«

»Machen Sie das umgehend, wenn wir hier fertig sind. Es sollte rechtzeitig für die Morgennachrichten rausgehen. Kontaktieren Sie auch den Fernsehsender. Aber erwähnen Sie nichts von einem Mord.«

Im hinteren Teil des Raumes läutete ein Telefon. Der Assistent, der den Anruf entgegennahm, rief zu Camilleri hinüber: »Es ist für Sie, Sergeant.«

Xavier wartete, bis Camilleri außer Hörweite war, und fragte leise: »Gibt es weitere Informationen, Doctor?«

»Ja, diese beiden blauen Punkte«, sagte sie und deutete auf den rechten Oberarm der Leiche.

Xavier trat einen Schritt näher an die Leiche heran. »Spuren einer Tätowierung«, stellte er fest und beugte sich vor, um die Punkte genauer zu betrachten.

»Ja«, sagte die Pathologin. »Und wer auch immer das getan hat, hat ein selbstgebasteltes Tätowiergerät benutzt.«

»Selbstgebasteltes Tätowiergerät?«

»Ja«, bestätigte die Pathologin. »Wahrscheinlich so etwas Ähnliches wie die einfachen Geräte, die von Gefängnisinsassen benutzt werden. Dinge wie Radiotransistoren, Heft- und Büroklammern werden als Nadeln verwendet, Tinte wird aus Kugelschreibern entnommen oder Ruß wird mit Shampoo vermischt.«

»Danke, Doctor. Da habe ich wieder etwas Neues gelernt«, sagte Xavier. Und näher an Dr. Saanvi herantretend, flüsterte er: »Bitte erzählen Sie niemandem von der Tätowierung.«

»Inspector, Sie sind sich hoffentlich darüber im Klaren, dass alle Einzelheiten einer Obduktion in meinem Bericht enthalten sein müssen«, sagte sie mit einem Stirnrunzeln.

»Ja, ich weiß«, stimmt Xavier halbherzig zu. »Aber ich habe so wenig Beweise, mit denen ich arbeiten kann, dass selbst ein kleines Detail wie die Tätowierung später von Bedeutung sein kann, und im Moment ist es umso besser, je weniger Leute davon wissen.«

Dr. Saanvi schaute auf die Leiche und dann auf Xavier. Der Ruf des Mannes als Ermittler und seine Ehrlichkeit waren wohlbekannt. »In Ordnung, Inspector, ich werde die Tätowierung aus meinem Bericht herauslassen... vorerst«, stimmte sie zögernd zu.

Genau in diesem Moment kam Camilleri zurück. »Tut mir leid. Es war eine Nachricht, dass ich meine Frau später anrufen soll. Die Schwangerschaft macht sie nervös.«

»Das ist doch verständlich«, sagte Dr. Saanvi mitfühlend.

»Auf jeden Fall«, antwortete Xavier, der froh war, dass Camilleri die Tätowierungen nicht gesehen hatte. »Ich denke, wir haben alles gesehen, was wir sehen müssen, Doctor?«

»Ja«, sagte sie, während sie die Leiche zudeckte. »Gehen wir zum zweiten Opfer.«

»Bitte geben Sie mir eine Minute, Doctor«, sagte Xavier. Der Gestank und die verstümmelte Leiche des Jungen hatten ihn schließlich überwältigt. Er stürzte aus dem Zimmer, holte tief Luft und spritzte sich am Waschbecken auf dem Gang erst einmal Wasser ins Gesicht.

Eine Sekunde länger, und ich hätte mich übergeben! Madonna, Pathologen haben ein dickes Fell. Sie reden über Leichen wie ein Metzger über ein Lammkotelett.

Dr. Saanvi wartete, bis Xavier wieder zu ihnen gestoßen war. »Diese Obduktion war unkomplizierter als die des Jungen«, sagte sie und legte die Leiche von Pater Joseph frei. »Dieses Opfer wurde einmal in die Stirn und einmal in die Brust geschossen. Wie Sie an den Rußresten um die Wunde herum sehen können, wurde die Kugel, die ihn tötete, aus nächster Nähe hier in den Schädel geschossen«, sagte sie und zeigte auf ein Loch in der Mitte der Stirn. »Die Kugel prallte von dem Knochen ab und…«, Dr. Saanvi hob den Kopf des Opfers an, »…es ist deutlich zu erkennen, dass die Austrittswunde größer ist als die Eintrittswunde.«

Xavier schloss die Augen und verzog schmerzlich das Gesicht.

Montag, 30. April

Das Filmmaterial

Xavier rieb sich die Augen und atmete tief durch. Zusammen mit Camilleri und Sergeant Eddie Ellul, seinem Fahrer, hatte er den größten Teil des Vormittags damit verbracht, das Filmmaterial, das der deutsche Regisseur freundlicherweise zur Verfügung gestellt hatte, mittels einer Lupe zu sichten. Mehrmals hatte er sich jede einzelne Sequenz angesehen. Das Ergebnis war nicht sehr ermutigend. Aber auf einer Sequenz war der Mörder zu sehen, wie er mit blauen Cowboystiefeln unter dem weißen Gewand die Kirche durch eine der Seitentüren verließ.

»Nicht gerade viel, um weiterzumachen«, sagte Camilleri.

»Das zeigt uns mehr, als Sie denken, Sergeant«, folgerte Xavier. »Das beweist, dass Angelo Recht hatte mit den blauen Stiefeln. Ich will nicht, dass die Presse davon erfährt, denn das ist unsere einzige Spur zum Mörder. Und er wird die Stiefel loswerden wollen, wenn er erfährt, dass man ihn damit identifizieren kann. Nur wir drei wissen von den Stiefeln. Dabei sollten wir es belassen.«

»Natürlich«, stimmte Camilleri zu.

»Das versteht sich von selbst«, pflichtete Eddie bei.

»Machen wir Schluss für heute«, sagte Xavier, als er auf seine Uhr sah. »Es ist fast sechs Uhr, und ich habe seit heute Morgen nichts mehr gegessen.«

Der April war Xaviers Lieblingsmonat des Jahres. Die Insel war an den meisten Tagen warm, hell und sonnig, und die milden Temperaturen waren ganz nach seinem Geschmack. Zu dieser Jahreszeit genoss er an den meisten Abenden einen Spaziergang durch die Argotti-Gärten, die sich im April in ein saftiges Grün hüllten. Doch an diesem Abend hatte ihn der Hunger übermannt, so dass er sich von Eddie nach Hause fahren ließ.

Xavier war überrascht, als er beim Betreten des Hauses das silbergerahmte Hochzeitsfoto seiner Eltern auf dem Konsolentisch im Eingangsbereich sah. Seine Eltern waren sehr unterschiedlich, sowohl was ihren Geist als auch ihre Größe betraf. Sein Vater Louis war für maltesische Verhältnisse ziemlich groß, aber Xavier hatte die kleine Statur seiner Mutter Zita geerbt. Das Bild stand zwischen einer flackernden Kerze, einer Blumenvase und einer kleinen Marienstatue und wirkte wie ein kleiner Altar.

Seine Mutter kam schimpfend aus der Küche. »Endlich bist du zu Hause! Hast du vergessen, was heute für ein Tag ist?« In ihren braunen Augen standen Tränen. Ihre kleine, schlanke Gestalt wirkte durch das lange schwarze Kleid, das sie trug, noch kleiner. Ein Dutt aus grauem Haar gab ihr das Aussehen einer edwardianischen Witwe.

Xavier schüttelte den Kopf. Als ob er sich an die lange Liste der besonderen Tage seiner Mutter erinnern könnte.

»Heute ist unser Hochzeitstag!«, rief sie und hielt das Hochzeitsfoto hoch. Sie drückte das Bild an ihre Brust und ging die Treppe hinauf in ihr Schlafzimmer. »In der Küche gibt es gefüllte Paprika«, rief sie noch, bevor sie die Tür zu ihrem Schlafzimmer zuschlug.

Xavier holte tief Luft. Es war jedes Mal dasselbe. Seine Mutter hatte sogar einen besonderen Tag, an dem sein als Kind verstorbener Bruder zur Erstkommunion hätte gehen sollen. Die gefüllten Paprikaschoten und ein Glas Wein sollten den Rest des Tages retten, dachte er, während er die Kerze ausblies.

Montag, 27. August

Banríon Na Gaoth

Xavier rückte seine Krawatte zurecht, während er sich wohlwollend im Flurspiegel betrachtete. Die Krawatte war sein unausgesprochenes Markenzeichen, sie war das Lieblingsstück seines Vaters gewesen, und Xavier wurde selten ohne sie gesehen. Sie war aus dunkelblauer Seide, die mit roten Sternen gesprenkelt war. Xavier band sie wie sein Vater mit einem vollen Windsorknoten, der einen angenehmen Abstand zwischen Kragen und Hals schuf und die Krawatte an ihrem Platz hielt.

Der Morgen hatte nicht gut angefangen. Seine Mutter hatte ihn mit einem ihrer vielen angeblichen Wehwehchen genervt und verlangt, dass er sie zum Arzt begleitet. Der Arzt hatte sie wie üblich für gesund befunden und ihr geraten, sich auszuruhen, was sie auch tat, indem sie sich sofort in ihr Zimmer verschanzte, als sie nach Hause kamen.

Eddies Ankunft unterbrach Xaviers Absicht, vor der Arbeit noch schnell ein Sandwich zu essen und eine Tasse Tee zu trinken.

»Es gab einen Mord in Ta’Xbiex«, sagte er, als Xavier die Tür öffnete.

Xavier holte tief Luft und zog seine Jacke an. »Na dann los.«

Xavier hasste es, in der Mittagshitze zu einem Tatort gerufen zu werden. Im Grunde liebte Xavier seine Heimat, ihre lange Geschichte, ihre Menschen und ihre raue Schönheit, aber er hasste die heiße Sonne.