6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: beTHRILLED

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Der junge Wissenschaftler Daniel erkrankt lebensgefährlich - ohne dass es dafür eine medizinische Erklärung gibt. Ist er womöglich das Opfer eines uralten Fluchs?

Der Computerexperte Arnau, Daniels Bruder, glaubt nicht daran. Bald findet er heraus, dass Daniel mit der Entzifferung einer geheimnisvollen Schrift aus der Zeit der Inka beschäftigt war. Alle Spuren führen nach Südamerika und Arnau reist gemeinsam mit zwei Freunden und der Archäologin Marta in den Amazonas-Dschungel und zu den Inka-Ruinen von Tiahuanaco. Doch kann er seinen Reisegefährten wirklich trauen?

Als es Daniel immer schlechter geht, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit - und eine dramatische Suche nach den geheimnisvollen Spuren der der Inka ...

Ein rasanter Thriller für alle Fans von Dan Brown und Indiana Jones.

eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 809

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Inhalt

Cover

Über dieses Buch

Über die Autorin

Titel

Impressum

Zitat

EINS

ZWEI

DREI

VIER

EPILOG

Zitatnachweis

Leseprobe

Über dieses Buch

Der junge Wissenschaftler Daniel erkrankt lebensgefährlich – ohne dass es dafür eine medizinische Erklärung gibt. Ist er womöglich das Opfer eines uralten Fluchs?

Der Computerexperte Arnau, Daniels Bruder, glaubt nicht daran. Bald findet er heraus, dass Daniel mit der Entzifferung einer geheimnisvollen Schrift aus der Zeit der Inka beschäftigt war. Alle Spuren führen nach Südamerika und Arnau reist gemeinsam mit zwei Freunden und der Archäologin Marta in den Amazonas-Dschungel und zu den Inka-Ruinen von Tiahuanaco. Doch kann er seinen Reisegefährten wirklich trauen?

Als es Daniel immer schlechter geht, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit – und eine dramatische Suche nach den geheimnisvollen Spuren der der Inka …

Über die Autorin

Matilde Asensi, 1962 in Alicante geboren, arbeitete nach dem Journalismusstudium für Rundfunk und Printmedien. Ihr Roman »Wächter des Kreuzes« aus dem Jahr 2001 entwickelte sich zu einem internationalen Bestseller, der von Kritikern hochgelobt und weltweit sechs Millionen mal verkauft wurde.

MATILDE ASENSI

DER VERLORENE URSPRUNG

Aus dem Spanischen von Svenja Becker, Mechthild Blumberg, Maria Hoffmann-Dartevelle und Petra Strien

beTHRILLED

Digitale Erstausgabe

»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment

Für die Originalausgabe:

Copyright © 2003 by Matilde Asensi

Titel der spanischen Originalausgabe:El origen perdido

Originalverlag: Planeta, Barcelona

This agreement c/o Schwermann Literary Agency, Essen and Bookbank Literary Agency, Madrid.

Für die deutschsprachige Erstausgabe:

Copyright © der deutschen Übersetzung 2006 by Ullstein Buchverlage GmbH,Berlin / List Verlag

© der deutschen Übersetzung 2006 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin. Erschienen im List Verlag. © 2003 Matilde Asensi.

Für diese Ausgabe:

Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln

Lektorat/Projektmanagement: Rebecca Schaarschmidt

Covergestaltung: © www.buerosued.de

eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Ochsenfurt

ISBN 978-3-7325-4922-1

Weitere Titel der Autorin:

Wächter des Kreuzes

Die Jesus-Verschwörung

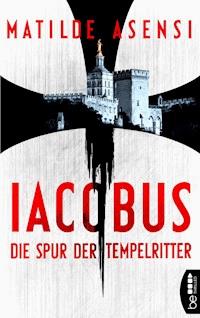

Iacobus. Die Spur der Tempelritter

Dieses eBook enthält eine Leseprobe des in der Bastei Lübbe AG erscheinenden Werkes »Die Jesus-Verschwörung« von Matilde Asensi.

Für die Originalausgabe:

Copyright © 2015 by Matilde Asensi/Editorial Planeta, S.A.

Titel der spanischen Originalausgabe: »El regreso del Catón«

Originalverlag: Editorial Planeta, S.A.

This agreement c/o Schwermann Literary Agency, Essen and Bookbank Literary Agency, Madrid

Für diese Ausgabe:

Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln

Übersetzung: Sybille Martin

Covergestaltung: © www.buerosued.de

www.be-ebooks.de

www.lesejury.de

Jede hinlänglich fortgeschrittene Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden.

ARTHUR C. CLARKE

EINS

Als ich an jenem Abend im Dämmerlicht der alten, verschlossenen Halle stand, Staub und Muff in der Nase, hatte ich nicht die geringste Vorahnung. Ich war eben eine fortschrittsgläubige und skeptische, technikbegeisterte Großstadtpflanze zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Niemals hätte ich freiwillig über etwas nachgedacht, das außerhalb der Wahrnehmung meiner fünf Sinne lag. Für einen Hacker wie mich war das Dasein ein komplexes System von Algorithmen, geschrieben in einer Programmiersprache, zu der es kein Handbuch gab. Leben hieß, sich täglich mit der eigenen instabilen Software herumzuschlagen, ohne dass man irgendwo einen Einführungskurs belegen konnte. Keine Zeit zum Üben oder Ausprobieren – das Leben war, was es war. Außerdem war es sehr kurz, weshalb ich meins permanent in Aktion verbrachte und mich immer ganz auf das konzentrierte, was ich gerade tat. Vor allem, wenn es strafbar war. Wie an jenem Abend.

Ich weiß noch, dass ich einen Moment innehielt, fasziniert von den Restbeständen einer Kulisse aus tiefster Vergangenheit. Vor zwanzig, vielleicht dreißig Jahren hatte sie im Glanz der Scheinwerfer gestrahlt und unter den Klängen der Live-Orchester vibriert. Jetzt, in der Abenddämmerung dieses späten Maitages, lag alles still und dunkel. Kein Sonnenstrahl blitzte mehr durch die Arkadenfenster der Fernsehstudios von Miramar in Barcelona. In wenigen Augenblicken würden wir diesen Schauplatz wiederbeleben. Wenn man an all die berühmten Stimmen dachte, die in diesen Räumen für immer zu Hause sein würden, war es einfach vollkommen abwegig, dass aus den Studios in ein paar Monaten ein weiteres Hotel für reiche Touristen werden sollte.

Neben mir knieten Proxi und Jabba auf einer altersmorschen Holzbühne und bauten das Equipment auf. Proxis enge, schwarze Hose endete knapp über den Knöcheln, und die scharfen Kanten warfen im Licht der auf dem Boden liegenden Neontaschenlampen gezackte Schatten auf ihre langen Beine. Jabba, einer der besten Techniker von Ker-Central, schloss eben mit ein paar raschen, geübten Handgriffen die Kamera an den Laptop und den Signalverstärker an. Für seine Größe hatte er ein paar Pfund zu viel auf den Rippen, er war eben eher ein Kopfarbeiter. Aber kein Stubenhocker, er mochte frische Luft und Sonne und hatte sich auch nach tausend Schlachten gegen die Verschlüsselungscodes noch etwas von der Geschicklichkeit des Homo habilis bewahrt. Sonst erinnerte allerdings nichts an ihm an die Ur- und Frühgeschichte, er sah ziemlich gegenwärtig aus.

»Fertig«, sagte er jetzt und sah zu mir hoch. In der Mitte seines runden Gesichts drängten sich Augen, Nase und Mund. Die langen roten Haarsträhnen hatte er sich hinter die Ohren geklemmt.

»Steht die Verbindung schon?«, fragte ich Proxi.

»Moment noch.«

Ich sah auf die Uhr, deren Zeiger sich um die Nasenspitze von Kapitän Haddocks bärtigem Gesicht drehten. Fünf vor acht. In einer knappen halben Stunde würde die Sache gelaufen sein. Die Parabolantenne war bereits ausgerichtet, der Router angeschlossen, jetzt musste Jabba nur noch die drahtlose Verbindung ermöglichen, und ich konnte mich ans Werk machen.

Die ganze Zeit hatte ich mich gefragt, warum mir dieses Studio so vertraut vorkam, und endlich fiel es mir ein: Es roch hier genau wie auf dem Dachboden meiner Großmutter in Vic nach alten Möbeln, Mottenpulver und rostigem Metall. Ich war schon lange nicht mehr bei meiner Großmutter gewesen, was allerdings nicht meine Schuld war. Immer, wenn ich sie besuchen wollte, war sie gerade auf dem Sprung, um mit ihren schrulligen Freundinnen, alle über achtzig und verwitwet, in irgendeinen entlegenen Winkel der Erde zu reisen. Sie hätte sich zweifellos mit Begeisterung die alten Miramar-Studios angesehen. Zu ihrer Zeit war sie ein großer Fan von Herta Frankels Kindersendung und dem Hündchen Marylin gewesen.

»Fertig«, meldete Proxi. »Du bist drin.«

Ich ließ mich im Schneidersitz auf die feuchtkalten Bretter nieder und klemmte mir den Laptop zwischen die Knie. Jabba hockte sich zu mir, um das Geschehen auf dem Bildschirm zu verfolgen. Mit Hilfe meiner eigenen Version von »Sevendoolf«, einem bekannten Trojaner, mit dem man sich durch die Hintertür Zutritt zu fremden Systemen verschaffen konnte, klinkte ich mich in das Netzwerk der Stiftung TraxSG ein.

»Wie bist du an die Passwörter gekommen?«, wollte Proxi wissen, die sich von der anderen Seite über meinen Laptop beugte. Ob ich Proxi attraktiv fand, hätte ich nicht sagen können. Für sich genommen war jeder Teil ihres Körpers perfekt. Ihr Gesicht wurde von glänzend schwarzen, kurz geschnittenen Haaren umrahmt und wirkte wegen der hübschen, spitzen Nase und der großen dunklen Augen sehr anziehend. Aber irgendwie passte der Rest nicht zusammen. Die Füße schienen zu einem anderen Körper zu gehören, die Arme waren auf den ersten Blick zu lang, und die schmale Taille wirkte paradoxerweise noch zu breit über ihren spindeldürren Hüften. »Mit roher Gewalt?«, bohrte sie weiter.

»Die Rechner laufen bei mir zu Hause heiß, seit wir das hier planen.« Ich grinste vielsagend. Nicht einmal unter dem Einfluss von Pentothal würde ich eins meiner kostbaren Hackergeheimnisse preisgeben.

Dabei war das System kein bisschen gesichert. Es arbeitete mit Microsoft SQL Server und benutzte für das lokale Netzwerk Windows NT. Nicht einmal der Virenschutz war auf dem neuesten Stand. Man hatte ihn im Mai 2001 zuletzt aktualisiert, also genau vor einem Jahr. Eigentlich deprimierend, einen solchen Seelenverkäufer zu entern. Natürlich war es trotzdem eine Heidenarbeit gewesen, sich auf eine Operation dieser Größenordnung vorzubereiten.

»Mann, sind die unbedarft ...« Einem Ausnahmehacker wie Jabba war so etwas menschlich wie technisch unbegreiflich.

»Vorsicht!« Proxi stieß vor Eifer gegen meine Schulter. »Bleib von diesen Files weg. Da wimmelt es bestimmt vor Viren, Würmern und Spyware.«

Proxi, die im richtigen Leben bei Ker-Central in der Sicherheitsabteilung arbeitete, wusste nur zu gut, was für einen Ärger einem ein paar Zeilen hinterhältiger Quellcode machen konnten. Man musste diese Cybergiftfallen gar nicht erst öffnen, um sie zu aktivieren. Manchmal reichte es schon, unbedacht mit dem Cursor darüberzufahren.

»Da ist der Ordner mit den Logos.« Jabba tippte mit der Fingerspitze auf den Plasmabildschirm, der Wellen schlug wie ein stiller Tümpel.

Jabba hatte sich nicht weiter anstrengen müssen, um den Ordner zu finden. Der bei TraxSG für die Systemverwaltung zuständige Mensch war so clever gewesen, den Unterordner einfach »Logos« zu nennen. Wahrscheinlich hatte er sich nach getaner Arbeit ein paar Biere genehmigt, weil er die Idee so toll fand. Zu gerne hätte ich ihm eine Glückwunschbotschaft hinterlassen, aber ich beschränkte mich darauf, den Inhalt des Ordners durchzugehen. Dann kopierte ich einen neuen Satz Logos hinein, die das berühmte Markenzeichen der TraxSG – der Name senkrecht in Buchstaben verschiedener Typen, Größen und Farben – durch die Losung »Keine Abgabe, keine Korsaren« ersetzten. Die würde nun jedes Mal auf dem Bildschirm erscheinen, wenn jemand einen Rechner der Stiftung hochfuhr, ein Programm startete oder sich auch nur aus dem Netzwerk abmelden wollte. Zusätzlich installierte ich ihnen ein kleines Programm, das in den Tiefen der Maschine schlummern und vorgenommene Änderungen automatisch rückgängig machen würde, falls jemand unser Werk zu löschen versuchte. Es würde die Stiftung jede Menge Zeit und Geld kosten, ihr ursprüngliches Erscheinungsbild wiederherzustellen. Daneben würde das Programm dafür sorgen, dass auf allen formellen Ausdrucken eine Piratenflagge mit einem Totenkopf über gekreuzten Knochen und der Satz »Keine Abgabe, keine Korsaren« auftauchten. Schließlich kopierte ich sämtliche Dokumente, die ich über diese idiotische Abgabe, zu der die Stiftung die Software-Entwickler gezwungen hatte, finden konnte und verteilte sie großzügig im Internet. Jetzt musste ich nur noch die Seiten unserer Kampagne ins Netz stellen, auf denen zum Boykott aller Produkte der TraxSG aufgerufen wurde. Zusätzlich fand man dort Tipps, wo im Ausland entsprechende Produkte zu beziehen waren. Von den Miramar-Studios aus würde die Protestaktion so lange laufen, bis das Equipment lokalisiert und abgeschaltet war.

»Wir müssen los«, meldete Jabba mit Blick auf die Uhr. »Der Wachmann ist in drei Minuten hier auf dem Gang.«

Ich klappte den Laptop zu, stellte ihn auf den Boden, stand auf und zog mir die Jeans zurecht. Proxi warf eine feste Plane über die Bühnenbretter, um die Ausrüstung vor neugierigen Blicken zu schützen – was nicht verhindern konnte, dass sie früher oder später gefunden würde. Ein paar Tage jedoch würde unsere Aktion ungestört laufen. Ich freute mich schon auf die Meldungen in der Presse.

Während Proxi und Jabba unsere Sachen einsammelten, kramte ich rasch eine kleine Spraydose mit roter Farbe aus meinem Rucksack, steckte die Fatcap für kräftige und breite Linien auf, schüttelte, bis ich am metallischen Klackern hörte, dass ich loslegen konnte, und zog mit einer gesunden Portion Selbstgefälligkeit auf einer der Wände einen ausladenden Bogen. Darin unterschrieb ich in einer langen und verschlungenen Linie, die sich über die ganze Breite des Bogens zog, mit dem Namen, unter dem ich bekannt war: Root. Das war mein tag, meine persönliche Unterschrift, die man an vielen vermeintlich unzugänglichen Orten finden konnte. Diesmal hatte ich den tag nicht auf die Rechner der TraxSG kopiert – sonst hinterließ ich ihn an allen realen und virtuellen Orten, die ich enterte –, weil ich nicht alleine und nicht nur im eigenen Interesse arbeitete.

»Los!« Mit wenigen Schritten war Jabba an der Tür des Studios.

Wir schalteten die Taschenlampen aus und folgten schnell und lautlos den schummrigen Notausgangslämpchen durch Korridore und über Treppen hinunter in den Keller, zu dem Transformatorenkabuff, in dem die vorsintflutlichen Verteilerschränke der Studios standen. Verdeckt von unserer Höhlenforscherausrüstung war dort eine gusseiserne Platte in den Boden eingelassen, durch die man in die Welt unter dem Asphalt von Barcelona gelangte: in das endlose Gewirr der Kanalisation, an die sämtliche Wohnhäuser, Einkaufszentren und öffentlichen Gebäude der Stadt angeschlossen waren. Es erlaubte an unzähligen Punkten den Übergang in das fast hundert Kilometer lange Netz der Metro- und Eisenbahntunnel. Genau wie New York, London und Paris barg auch Barcelona eine zweite Stadt in ihren Eingeweiden. Eine Stadt, die genauso lebendig und voller Rätsel war wie die, die weiter oben von der Sonne beschienen und vom Meer umspült wurde. Diese verborgene Stadt verfügte nicht nur über eigene bewohnte Zentren, ihre eigene Flora und Fauna und eine eigene Polizeieinheit (die so genannte »Unitat de subsòl«). Sie wurde auch von zahlreichen Touristen besucht, die aus allen Teilen der Welt anreisten, um einen – selbstverständlich illegalen – Sport zu praktizieren: unterirdisches Sightseeing.

Ich löste das Gummiband aus meinem Pferdeschwanz, setzte den Helm auf und zog den Kinnriemen stramm. An jedem unserer drei Ecrin-Roc-Helme war vorn am Clip eine LED-Stirnlampe befestigt, weil die kleinen Leuchtdioden für wesentlich helleres Licht sorgten als eine herkömmliche Lampe und bei einem Gasleck im Tunnel nicht so gefährlich waren. Brannte eine der Dioden durch, blieben immer noch genug übrig, so dass man nie vollkommen im Dunkeln stand.

Wie ein perfekt trainierter militärischer Stoßtrupp schalteten wir die Gasdetektoren ein, hoben den Deckel mit dem Emblem der städtischen Elektrizitätswerke an und schwangen uns einer nach dem anderen in den engen, senkrecht in die Tiefe stürzenden Schacht. Er schien endlos, so dass man unwillkürlich Platzangst bekam – vor allem Jabba, der von uns dreien am meisten Raum einnahm. Aber die Miramar-Studios lagen nun einmal auf einem der Berge von Barcelona, dem Montjuïc, und damit deutlich über dem Niveau der Stadt. Wie fast alle Schächte dieser Art war auch dieser zu einem Viertel von Stromkabeln durchzogen, deren Verankerungen im Beton wir für den Abstieg nutzten. Allerdings mussten wir Isolationshandschuhe tragen, die unbequem waren und einem das Klettern erschwerten.

Endlich stießen wir auf den Versorgungskanal, der die Zona Franca mit der Plaça de Catalunya verbindet. Was einem in diesem Schattenreich wirklich eine Gänsehaut verursacht, sind nicht die Schlangen, die Ratten oder die unheimlichen Typen, denen man dort begegnen kann. Es sind vielmehr die Totenstille, die völlige Dunkelheit und der Gestank nach Fäulnis, die einem die Kehle zuschnüren. Dort unten, mitten im Nirgendwo, wird auch das leiseste Geräusch verzerrt und hallt endlos nach. Wo man auch hinblickt, alles sieht gleich aus. Zwei Jahre zuvor hatte sich mein Team in Paris in den eisigen mittelalterlichen Kanälen verlaufen, die das Ostufer der Seine durchziehen. Sieben Stunden waren wir umhergeirrt, obwohl wir einen Typen von der französischen Gruppe für unterirdisches Sightseeing dabeihatten, der sich angeblich in den Gedärmen der Stadt besser auskannte als in seiner Wohnung. So etwas würde mir nicht noch einmal passieren. Die Erfahrung reichte, um von da an alle nur erdenklichen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.

Durch einen der Blindschächte des Kanalsystems stiegen wir noch etwas weiter in die Tiefe und bogen dann auf der Höhe der Calle del Hospital in den Sammelkanal des Opernhauses ein – wo mein tag genau neben der schmalen Metallleiter prangt, die in den alten Heizkesselraum führt. Von dort konnten wir durch eine enge, rostzerfressene Luke in das Netz der Metrotunnel schlüpfen. Nur wenige wussten noch, dass Mitte der siebziger Jahre ein Fußgängertunnel zwischen den Stationen Liceu und Urquinaona gebaut worden war. Er sollte die Linien 3 und 4 verbinden, um den labyrinthischen, von Menschen wimmelnden Bahnhof an der Plaça de Catalunya zu entlasten. Dreißig Jahre später wurde diese Verbindung nur noch von uns und den paar Nachtschattengewächsen benutzt, die in diesem dreckigen und ungesunden Wurmloch ihren festen Wohnsitz hatten: stumme, alterslose Geschöpfe, darunter ziemlich bizarre Exemplare.

In der Mitte dieses Stollens, in dem es nach Urin und Schlimmerem stank, gelangte man durch eine rostige Metalltür in ein tiefer liegendes Netz von Gängen. Wir kletterten die Eisenleiter hinunter und hielten im Korridor vor uns geradewegs auf die Mündung des Metrotunnels zu. Im Gänsemarsch liefen wir etwa hundert Meter auf der rechten Seite neben den Schienen her, angestrengt lauschend, ob ein Zug kam (was gar nicht so unwahrscheinlich war, immerhin fuhr hier die Linie 4). Schließlich erreichten wir eine schmale Tür, die in der rußgeschwärzten Wand kaum auszumachen war. Ich fischte den Schlüssel aus meiner Jeanstasche, befreite die Tür vom Vorhängeschloss und öffnete sie. Sobald wir drin waren, schob Jabba die Eisenriegel vor, die die Tür von außen uneinnehmbar machten. Nun klaffte vor unseren Füßen ein Loch, dessen Rand mit einem soliden Metallring eingefasst war, und gab den Blick auf den Stollen fünfzehn Meter tiefer frei, in den wir hinab mussten, das letzte Vergnügen bei all unseren Streifzügen. Wir schnallten die Hüftgurte um, hakten die Karabiner ein und schossen nebeneinander an den fest installierten Seilen in die Tiefe. Für den umgekehrten Weg hatten wir natürlich eine Leiter.

Endlich setzten wir die Füße auf den Boden des alten, verlassenen Tunnels, in dem unser ›Serie 100‹ stand. Niemand außer uns dreien wussten von der Existenz dieses Stollens. Er war Teil des ältesten Schienennetzes unter der Stadt, gebaut kurz nach 1925 für die Compañía del Gran Metro de Barcelona. Der Tunnel hatte die Form eines Ypsilons und gabelte sich genau unterhalb der Calle Aragó, in der ich wohnte und wo meine Software-Firma Ker-Central ihren Sitz hatte. Froh über die Brise, die durch Luftschächte ins Innere des Gewölbes drang, verstauten wir unsere Kletterausrüstung in den Rucksäcken und schlenderten entspannt durch die Höhle, die breit genug für zwei Sattelschlepper gewesen wäre. Um uns herum war es stockfinster. Hier war es immer Nacht, und es war immer Herbst, aber wir fühlten uns sicher auf diesem bekannten Terrain.

Fünfhundert Meter weiter begrüßte uns ein riesiges rotes Werbeplakat, auf dem Willem Dafoe mit dem tiefsinnigen Spruch »Das Echte beginnt in dir selbst« eine Whiskeymarke anpries. Proxi hatte uns dazu gedrängt, es uns in der Metrostation Passeig de Gràcia, wenige Meter über unseren Köpfen, zu »beschaffen«, weil sie fand, es passe hervorragend zu dem, was wir im ›Serie 100‹ taten. Jabba hatte nicht widerstehen können, hatte über die ganze Breite von Dafoes Stirn das katalanische Wort für »Angeber« gesprüht und nicht mit der Wimper gezuckt, als Proxi ihm die Hölle heißmachte deswegen.

Der ›Serie 100‹ stand genau in der Gabelung des Tunnels, fast direkt unter dem nördlichen Haltepunkt am Passeig de Gràcia: der altehrwürdige Eisenbahnwaggon war das Hauptquartier unserer Geheimoperationen. Man hatte ihn zurückgelassen, als diese Linie stillgelegt worden war. Der Tag, an dem wir ihn entdeckten, war ein großer Glückstag für uns gewesen. Bestimmt vierzig Jahre zuvor war der ›Serie 100‹ – der Name stand auf den Messingplaketten an seinen Seiten – auf diesen Schienen gestrandet und dann Jahrzehnt um Jahrzehnt vor sich hin gealtert, ohne dass sich jemand an ihn erinnert hätte. Der Aufbau bestand ganz aus Holz, die Fenster ringsum hatten abgerundete Ecken, innen war er weiß lackiert, mit langen Sitzbänken an den Seiten und alten Glühlampen an der Decke, eine Zierde für jedes Eisenbahnmuseum der Welt. Irgendein inkompetenter Beamter hatte ihn in den Schlaf der Gerechten geschickt, und mit den Jahren hatte er Ratten, Mäuse und Ungeziefer aller Art beherbergt.

Wir hatten viel Zeit darauf verwendet, ihn herzurichten, hatten ihn geschrubbt, das Holz abgeschliffen, lackiert und poliert, die Trittbretter und Haltestangen ausgebessert, die Messingplaketten gewienert. Und als er schließlich blitzblank und in alter Pracht vor uns stand, hatten wir Kabel, Rechner, Monitore, Drucker, Scanner und alle erdenklichen Radio- und Fernsehgeräte installiert. Dazu hatten wir in diesem Teil des Tunnels wie im Innern des Waggons für Beleuchtung gesorgt und einen kleinen Kühlschrank mit Essen und Getränken gefüllt. Es war nun schon einige Jahre her, dass wir uns da häuslich eingerichtet hatten, und die Technik war stets auf dem neuesten Stand.

Kaum war ich hineingeklettert, den Rucksack noch in der Hand, da klingelte das Telefon, auf das ich mein Handy umgestellt hatte.

»Wie spät ist es?«, fragte Proxi, als sich Jabba hinter ihr durch die Waggontür zwängte.

»Gleich neun«, antwortete er, den Blick bereits erwartungsvoll auf die Bildschirme gerichtet. Er hatte ein Programm laufen gelassen, das mit roher Gewalt – indem es Millionen alphanumerischer Kombinationen aus einer Datenbank durchprobierte – die Passwörter zu knacken versuchte, die ihm Zugang zu einem bestimmten System verschaffen sollten.

Das Display am Telefon zeigte an, dass der Anruf von meinem Bruder kam. Hastig zog ich den schwarzen Rollkragenpullover aus und nahm ab, während ich mit der freien Hand versuchte, meine Haare im Nacken wieder durch ein Gummiband zu pfriemeln. »Ja, Daniel?«

»Arnau ...?« Es war nicht mein Bruder, sondern meine Schwägerin Mariona.

»Ja, ich bin’s, Ona, was gibt’s?«

Proxi drückte mir eine geöffnete Dose Saft in die Hand.

»Ich versuche seit Stunden, dich zu erreichen!« Onas Stimme klang schrill. »Wir sind im Krankenhaus. Daniel ist krank.«

»Der Kleine oder mein Bruder?« Mariona und Daniel hatten einen einjährigen Sohn, meinen einzigen Neffen, der genauso hieß wie sein Vater.

»Dein Bruder!«, rief sie ungeduldig. Und als sei ich besonders begriffsstutzig, wiederholte sie noch einmal: »Daniel!«

Ich war sprachlos, wie vor den Kopf gestoßen. Mein Bruder strotzte nur so vor Gesundheit. Er bekam nicht einmal einen Schnupfen, wenn ringsum alles fiebrig die Taschentücher vollschnäuzte. Weshalb sollte er plötzlich im Krankenhaus sein? Ein Autounfall?

»Wir waren zu Hause«, fing Mariona zu erklären an, »und da war er auf einmal ganz komisch, wie weggetreten ... Hat nur unzusammenhängendes Zeug geredet. Ich hab mich total erschrocken und sofort den Notarzt gerufen. Der hat ihn untersucht und dann einen Krankenwagen bestellt, um ihn in die Klinik zu fahren. Gegen sieben waren wir in der Notaufnahme. Warum bist du nicht ans Telefon gegangen? Ich habe es bei dir zu Hause versucht, in der Firma ... Ich habe bei deiner Sekretärin angerufen, bei Lola und Marc, bei deiner Mutter ...«

»Du ... du hast in London angerufen?«

»Ja, aber deine Mutter war nicht da. Ich habe mit Clifford gesprochen.«

Inzwischen waren Proxi und Jabba herübergekommen und hörten angespannt zu. Ihnen war klar, dass etwas passiert sein musste.

»In welchem Krankenhaus seid ihr?«

»Im Custòdia.«

Ich warf einen Blick auf die Uhr und überlegte, wie lange ich bis dorthin brauchen würde. Ich hätte eine Dusche vertragen können, aber das musste warten. Frische Sachen hatte ich im ›100‹. In fünf Minuten konnte ich in der Garage sein, und mit dem Auto waren es weitere zehn bis nach Guinardó.

»Ich komme sofort. Gib mir eine Viertelstunde. Ist der Kleine bei dir?«

»Wo denn sonst!« Der Unterton in ihrer Stimme war fast feindselig.

»Ich bin sofort da. Beruhige dich.«

Proxi und Jabba rührten sich nicht vom Fleck und sahen mich abwartend an. Ich berichtete ihnen, was meine Schwägerin gesagt hatte, während ich einen sauberen Pullover überstreifte und Jeans und Turnschuhe wechselte. Ohne zu zögern boten sie an, den kleinen Dani über Nacht zu sich zu nehmen.

»Wir fahren nach Hause, sobald Jabba hier fertig ist«, erklärte Proxi, »ruf einfach an, falls du uns vorher brauchst.«

Im Nu war ich aus dem ›100‹ gesprungen, lief bis zur gegenüberliegenden Tunnelwand und kletterte die senkrechte Leiter hinauf in die Abstellkammer im Keller von Ker-Central. Drinnen schob ich hastig den Eisendeckel über die Luke, riss die Tür zur Garage auf und rannte zu meinem dunkelroten Volvo, der neben dem Dodge Ram von Jabba und Proxi stand. Es waren die einzigen Autos, die um diese Zeit noch in der Tiefgarage parkten. Taheb, der Nachtwächter, der hinter dem Sicherheitsglas friedlich kauend vor seinem kleinen Fernseher saß, folgte mir ungerührt mit dem Blick. Als ich vorfuhr, entschied er zu meiner Erleichterung, das Sicherheitsgitter zu öffnen und mich rauszulassen, ohne mir einen seiner üblichen Vorträge über die politische Lage in der Sahara zu halten.

Kaum hatten die Reifen den Bürgersteig berührt, wurde mir schlagartig klar, dass es die schlechteste Zeit war, um mit dem Auto durch die Stadt zu fahren. Durch die Calle Aragó wälzte sich eine Blechlawine, alles gierte danach, vor dem heimischen Fernseher zu Abend zu essen. Mir pochte das Blut in den Schläfen, und der friedliebende Bürger, der ich eben noch gewesen war, verwandelte sich in einen aggressiven Raser, dem beim geringsten Anlass der Kragen platzt. Ich fuhr auf der Consell de Cent bis zur Roger de Llúria. An der Kreuzung Passeig de Sant Joan und Travessera de Gràcia musste ich die Ampel bei Rot überfahren, weil mir ein Skoda mit Vollgas an der Stoßstange klebte. In der Secretari Coloma steckte ich erst einmal fest, was ich dafür nutzte, Ona auf dem Handy meines Bruders anzurufen und ihr zu sagen, dass ich gleich da sei und sie mich bitte unten abholen solle.

Das Custòdia-Krankenhaus erwies sich als alter, grauer, reichlich deprimierender Kasten. Es sah aus wie ein Haufen übereinander gestapelter Betonwürfel mit winzigen Löchern darin. Wenn dem Architekten nach all den Jahren Studium nichts Ansprechenderes eingefallen war, überlegte ich auf der Suche nach der Einfahrt, wäre er beim Kanalbau besser aufgehoben gewesen. Zum Glück verließen vor mir etliche Autos den Parkplatz – wahrscheinlich war gerade Schichtwechsel –, und es blieb mir erspart, auch noch Runden um diese Beton gewordene Scheußlichkeit zu drehen. Ich war noch nie hier gewesen und hatte keine Ahnung, wo ich hinmusste. Doch Ona war schon da und kam, während ich ausstieg, mit dem schlafenden Dani auf dem Arm auf mich zu.

»Danke, dass du so schnell gekommen bist«, sagte sie leise, um den Kleinen nicht zu wecken. Mit einem traurigen Lächeln drückte sie mir einen Kuss auf die Wange. In eine blaue Kinderdecke gehüllt, lehnte Dani an ihrer Schulter, den Schnuller im Mund. Sein raspelkurz geschnittenes Haar war unglaublich blond und stand so stachelig vom Kopf ab, dass es im Gegenlicht manchmal flirrte wie elektrisch aufgeladen. Das hatte er von seinem Vater.

»Was ist mit Daniel?«, fragte ich, während wir über den Parkplatz zum Eingang gingen.

»Sie haben ihn eben auf die Station gebracht. Der Neurologe ist noch bei ihm.«

Wir betraten das riesige Gebäude, durchquerten Flure und noch mehr Flure, an denen der Putz von den Wänden bröckelte. Der Marmorfußboden war kaum noch als solcher zu erkennen. Wo die Platten nicht abgewetzt waren, klebten Placken von etwas, das wie schwarzes Gummi aussah, und die Räder der von den Pflegern geschobenen Betten holperten über die Unebenheiten. An jeder Ecke wiesen Schilder den Weg zu wenig erfreulichen Orten: »Chirurgie«, »Bestrahlung«, »Rehabilitation«, »Dialyse«, »Blutabnahme«, »Operationssaal« ... Und der typische Krankenhausgeruch verfolgte uns bis in den ächzenden Aufzug, in den wir uns mit fünfzehn oder zwanzig anderen zwängten. In Größe und Form erinnerte er stark an einen Frachtcontainer. Kaltes weißes Neonlicht, labyrinthische Gänge und Treppen, ausladende Türen mit rätselhaften Schildern (AOP, MRT, IPD), Menschen mit leerem Blick und vor Sorge angespannten oder schmerzverzerrten Zügen schritten in den Fluren auf und ab, als existierte die Zeit nicht mehr ... Und tatsächlich schien die Zeit im Innern dieser Reparaturwerkstatt für Körper außer Kraft gesetzt, als hielte die Nähe des Todes die Uhren an, bis der Menschenmechaniker die Erlaubnis zum Weiterleben erteilte.

Ona ging entschlossen neben mir her, über der einen Schulter die Tasche mit Danis Sachen, auf dem Arm ihren fast zehn Kilo schweren Sohn. Erst vor kurzem war sie einundzwanzig geworden. Sie hatte meinen Bruder im ersten Semester in der Vorlesung »Einführung in die Anthropologie« kennen gelernt, die er damals an der Fakultät hielt. Wenig später waren sie zusammengezogen. Aus Liebe, aber wohl auch, weil Mariona aus Montcorbau kam, einem Nest im Valle de Arán, und die beiden ihre Zweisamkeit nicht gern mit vier anderen Studenten aus Onas Heimatdorf teilen wollten, mit denen sie damals in einer WG lebte. Daniel hatte bei mir gewohnt. Eines Tages stand er mit dem Monitor seines Computers unter dem Arm, einem Rucksack über der Schulter und einem Koffer in der Hand in der Wohnzimmertür und verkündete mit leuchtenden Augen: »Ich ziehe mit Ona zusammen.« Die Augen meines Bruders haben eine erstaunliche Farbe, ein intensives Violett, das man nicht häufig sieht. Offenbar hat er sie von seiner Großmutter väterlicherseits geerbt, von Cliffords Mutter also. Er war immens stolz darauf und entsprechend enttäuscht, als die Augen seines Sohnes Dani nach der Geburt heller und heller wurden, bis sie schlicht blau blieben. Meine Augen waren dunkelbraun wie starker Kaffee und mein Haar ebenfalls, deutliche Zeichen der unterschiedlichen Genpools, aus denen wir stammten, aber ansonsten sahen wir uns ziemlich ähnlich.

»Schön für dich«, war alles, was ich an jenem Tag zu Daniel gesagt hatte. Und: »Viel Glück.«

Nicht, dass mein Bruder und ich uns schlecht verstanden hätten. Ganz im Gegenteil, wir waren einander so nah, wie es zwei Brüder nur sein können, die sich mögen und die praktisch als Einzelkinder aufgewachsen sind. Doch als Söhne von Eulàlia Sañé (früher die geschwätzigste Frau Kataloniens und seit fünfundzwanzig Jahren die geschwätzigste Englands) waren wir notgedrungen schweigsam geworden. Natürlich, man lernt im Leben dazu, macht Erfahrungen und wird reifer, aber man ändert sich nicht wirklich. Man ist eben in jedem Moment der, der man ist.

Mein Vater starb 1972, als ich fünf Jahre alt war, er hatte jedoch schon lange zuvor kaum mehr das Bett verlassen. Mir ist nur noch ein Bild von ihm in Erinnerung: wie er im Sessel sitzt und mich mit der Hand zu sich winkt. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich das wirklich so erlebt habe. Kurz nach seinem Tod heiratete meine Mutter Clifford Cornwall, und zwei Jahre später, als ich gerade sieben geworden war, kam mein Bruder zur Welt. Sie nannten ihn Daniel, weil es den Namen in beiden Sprachen gab, auch wenn wir ihn immer englisch betonten und nicht wie im Spanischen auf dem »e«. Cliffords Arbeit beim Foreign Office zwang ihn dazu, ständig zwischen London und Barcelona zu pendeln, wo das Generalkonsulat seinen Sitz hatte. Und so blieben wir wohnen, wo wir immer gewohnt hatten, während er kam und ging. Meine Mutter wiederum pflegte ihre Freundschaften und gesellschaftlichen Kontakte. Sie war weiter die Muse – oder bildete sich das zumindest ein – für den großen Kreis ehemaliger Kollegen meines Vaters an der Universität, wo er mehr als zwanzig Jahre eine Professur für Metaphysik innegehabt hatte (er war schon recht alt gewesen, als er meine Mutter in seinem Heimatort auf Mallorca heiratete).

Daniel und ich verlebten eine recht einsame Kindheit. Hin und wieder wurden wir für ein paar Monate nach Vic zu unserer Großmutter geschickt, bis meine Schulnoten ins Bodenlose abrutschten, weil ich so oft im Unterricht fehlte. Man meldete mich als Internatsschüler im La Salle an, und meine Mutter, Clifford und Daniel zogen nach England. Erst dachte ich, sie würden mich mitnehmen, wir würden alle zusammen gehen. Doch als ich begriff, dass dem nicht so war, gewöhnte ich mich rasch an den Gedanken. Ich würde eben lernen müssen, wie man allein zurechtkommt. Ich konnte auf niemanden bauen, außer auf meine Großmutter, die jeden Freitagnachmittag wie ein Wachtposten am Tor des Internats auf mich wartete.

Als ich 1994 meine erste Firma, die Inter-Ker, gründete, kehrte mein Bruder nach Barcelona zurück. Er wollte unbedingt weg von unserer Mutter, zog bei mir ein und begann an der Universidad Autónoma zu studieren: Literaturwissenschaft und Anthropologie. Bis er sich mit einem »Ich ziehe mit Ona zusammen« davonmachte.

Obwohl er eigentlich genauso introvertiert war wie ich, wurde Daniel allgemein mehr geschätzt, weil er freundlicher und umgänglicher war. Er redete nicht viel, aber wenn, dann hingen alle an seinen Lippen, als hätten sie nie etwas Treffenderes oder Interessanteres gehört. Und wie sein Sohn lächelte er oft. Ich dagegen war eher abweisend und maulfaul, unfähig, ein normales Gespräch mit jemandem zu führen, mit dem ich nicht schon lange vertraut war. Sicher, ich hatte Freunde (wohl weniger Freunde als nahe Bekannte), und wegen meiner Geschäfte unterhielt ich gute Kontakte zu Leuten in aller Welt. Die waren aber ebenso verschroben wie ich, teilten sich ungern mit – oder nur über den Umweg einer Tastatur –, verbrachten ihr Leben fast ausschließlich in künstlichem Licht, und wenn sie nicht vor dem Rechner saßen, widmeten sie sich so eigenartigen Hobbys wie unterirdischem Sightseeing, Rollenspielen, dem Sammeln exotischer Tiere oder dem Studium von Chaostheorie und Fraktalen, die ihnen selbstverständlich wichtiger waren als jede lebende Person.

»... und hat immer nur gesagt, er sei tot und wolle beerdigt werden.« Ona weinte jetzt.

Mit einem Schlag war ich zurück in der Wirklichkeit, und das Neonlicht blendete mich, als wäre ich die ganze Zeit mit geschlossenen Augen neben Ona hergelaufen. Ich hatte kein Wort von dem mitbekommen, was meine Schwägerin gesagt hatte. Die blauen Augen meines Neffen starrten mich von der Schulter seiner Mutter aus aufmerksam an, unter dem Rand des Schnullers drang ein dünner Speichelfaden aus dem verschlafenen Lächeln. Wahrscheinlich sah mein Neffe weniger mich als vielmehr den kleinen, funkelnden Ring in meinem Ohrläppchen an. Da sein Vater den gleichen trug, war das für ihn ein vertrautes Ding, das er mit uns verband.

»Hi, Dani!« Ich strich ihm mit dem Finger über die Wange. Sein Lächeln wurde breiter, und der Sabber rann ungehindert auf Onas Pulli.

»Jetzt ist er wach geworden!«, seufzte Ona und blieb mitten im Flur stehen.

»Marc und Lola haben angeboten, ihn heute Nacht zu nehmen. Ist das okay für dich?«

Ona sah mich unendlich erleichtert an. Ihr hellbraunes, sehr kurzes Haar trug sie wie immer kunstvoll verwuschelt. Eine breite, orangerot gefärbte Strähne schmiegte sich an ihre rechte Wange und betonte die Sommersprossen und ihren blassen Teint. An diesem Abend war Ona allerdings nicht die frische und auffallend hübsche junge Frau, die ich kannte. Sie wirkte eher wie ein kleines Mädchen, das eine Mutter braucht.

»Und ob das okay für mich ist!« Sie fasste Dani mit einem energischen Schwung unter den Achseln und hielt ihn auf Augenhöhe vor sich. »Du darfst heute bei Marc und Lola schlafen, mein Schatz, ja ...?« Sie strahlte, und der Kleine, der nicht ahnte, dass er manipuliert wurde, lächelte voller Wonne zurück.

Zwar hingen in den Krankenhausfluren überall Schilder, die das Telefonieren mit dem Handy untersagten, aber offensichtlich wusste hier niemand, am wenigsten das Krankenhauspersonal, was die durchgestrichenen Telefone bedeuten sollten. Also kümmerte ich mich nicht weiter darum, holte mein Handy aus der Tasche und rief im ›100‹ an. Jabba und Proxi waren gerade im Aufbruch. Mein Neffe, der eine besondere Schwäche für diese kleinen Geräte besaß, die sich die Leute ans Gesicht hielten, bevor sie drauflosquatschten, streckte blitzschnell die Hand danach aus. Ich konnte gerade noch ausweichen. Prompt fing er laut an zu brüllen. Ein Krankenhaus war wirklich nicht der geeignete Ort für ein kleines Kind. Zum einen konnten einem die Kranken leidtun bei dem Geschrei. Dazu war die Luft hier gesättigt mit den Keimen der dubiosesten Krankheiten. Jedenfalls kam es mir so vor.

Mariona hatte sich auf einen der grünen Plastikstühle gesetzt, die neben einem Getränkeautomaten an der Wand standen, und versuchte den Kleinen mit einem Päckchen Papiertaschentücher abzulenken, zum Glück erfolgreich. Die Stühle neben ihr hatten Risse oder Flecken und boten ein trauriges Bild.

»Sie sind gleich da.« Ich setzte mich neben Ona und hielt meinem Neffen das winzige Handy hin, nachdem ich die Tastensperre eingeschaltet hatte. Ona hatte das Telefon meines Bruders schon öfter durch die Luft fliegen und klappernd auf dem Boden aufschlagen sehen und wollte mich zurückhalten, aber ich bestand darauf. Prompt war Dani für nichts anderes mehr zu haben, er war völlig gebannt von dem funkelnden Spielzeug.

»Wenn Lola und Marc ihn abholen«, Ona deutete mit dem Kinn auf den Kleinen, »warten wir am besten hier, falls der Arzt rauskommt und mit uns reden will.«

»Daniel liegt auf dieser Station?« Ich betrachtete verwirrt den langen Korridor zu unserer Linken und das Schild »Neurologie« über dem Türsturz.

Ona nickte. »Das habe ich dir schon erzählt, Arnau.«

Sie hatte mich ertappt, und es kam nicht in Frage, mit zerstreuten Gesten darüber hinwegzugehen. Dennoch strich ich mir unwillkürlich übers Kinnbärtchen und stellte fest, dass meine Barthaare von der Nässe und dem Dreck in den Kanälen ganz rau waren und vor Schmutz starrten.

»Entschuldige, Ona. Mich ... verwirrt das hier. Ich weiß, du musst denken, ich hätte sie nicht alle, aber ... Könntest du mir noch mal alles von vorne erzählen, bitte?«

»Alles ...? Ich habe das Gefühl, du hast mir überhaupt nicht zugehört, aber ... Egal: Daniel ist gegen halb vier von der Uni gekommen. Der Kleine war gerade eingeschlafen. Nach dem Essen haben wir eine Weile darüber geredet, dass ... also, wir sind ein bisschen knapp bei Kasse, und, weißt du, ich würde gerne wieder studieren, und ... Jedenfalls ist Daniel dann wie immer in seinem Arbeitszimmer verschwunden, und ich bin im Wohnzimmer geblieben und habe gelesen. Ich weiß nicht, wie lange. Der Kleine ...« Sie sah auf Dani hinunter, der eben ausholte, um mein Handy gegen die Wand zu werfen. Er wollte wohl hören, wie das klang. »He! Nein, nein, nein! Gib das her! Gib es Arnau zurück!«

Gehorsam streckte Dani mir das Telefon entgegen, besann sich aber im letzten Moment eines Besseren und setzte sich einfach über die abwegige Bitte seiner Mutter hinweg.

»Na schön ... Jedenfalls bin ich auf dem Sofa eingeschlafen.« Ona stockte. »Und ich weiß nur, dass ich wach werde, weil mir jemand seinen Atem ins Gesicht bläst. Ich schlage die Augen auf und kriege einen wahnsinnigen Schreck: Daniel ist direkt vor mir und starrt mich mit stierem Blick an wie in einem Horrorfilm. Er kniet vor dem Sofa, das Gesicht keine Handbreit vor meinem. Ein Wunder, dass ich nicht losgeschrien habe. Ich schimpfe, er soll den Quatsch lassen, das wäre kein bisschen witzig, und da sagt er, als hätte er mich überhaupt nicht gehört, dass er gerade gestorben ist und dass ich ihn begraben soll.« Onas Lippen begannen zu zittern. »Ich habe ihn weggestoßen und bin vom Sofa aufgesprungen. Ich war so erschrocken, Arnau! Daniel hat sich überhaupt nicht mehr gerührt, er hat keinen Ton von sich gegeben, er hat nur so leer vor sich hin gestarrt, als wäre er wirklich tot.«

»Und weiter?« Ich hatte große Mühe, mir meinen Bruder in dieser Situation vorzustellen. Daniel war der normalste Typ der Welt.

»Als mir klar wurde, dass es kein blöder Scherz war und er wirklich nicht reagiert, habe ich versucht, dich zu erreichen, aber du bist nicht ans Telefon gegangen. Daniel hat sich aufs Sofa gesetzt und die Augen zugemacht. Dann hat er sich nicht mehr gerührt. Ich habe den ärztlichen Notdienst angerufen und ... Also, die meinten, ich soll ihn hierher bringen, ins Custòdia. Ich habe ihnen erklärt, dass ich das nicht kann, dass er dreißig Kilo schwerer ist als ich und gleich vornüberkippt wie ein Mehlsack, dass sie kommen sollen und mir helfen, weil er sich sonst den Kopf auf dem Boden aufschlägt ...« Ona standen Tränen in den Augen. »Mittlerweile war Dani aufgewacht und hat in der Wiege geschrien ... O Gott, Arnau, es war grauenvoll!«

Mein Bruder und ich waren gleich groß, fast ein Meter neunzig, doch er wog gut und gern hundert Kilo, weil er ja fast nur am Schreibtisch saß. Meine Schwägerin hätte ihn schwerlich vom Sofa hochheben und irgendwo hinschaffen können. Ein Wunder, dass sie ihn überhaupt hatte aufrecht halten können.

»Der Arzt hat eine halbe Stunde gebraucht, bis er da war«, erzählte sie schluchzend weiter. »Daniel hat in der ganzen Zeit nur zweimal die Augen aufgemacht und auch nur, um wieder zu sagen, er sei tot und wolle, dass ich ihm ein Leichenhemd anziehe und ihn begrabe. Ich habe ihn gegen die Lehne gedrückt, damit er nicht nach vorn sackt, und wie eine Blöde auf ihn eingeredet, ihm erklärt, dass sein Herz schlägt und dass er warm ist und dass er normal atmet, und er hat nur geantwortet, das würde alles nichts heißen, weil er unbestreitbar tot sei.«

»Er hat den Verstand verloren ...« Ich starrte auf die Spitzen meiner Turnschuhe.

»Das ist noch nicht alles. Dem Arzt hat er dasselbe gesagt und dann noch behauptet, dass er nichts fühlt, nichts riecht, nichts schmeckt, weil sein Körper ein Leichnam sei. Da hat der Arzt eine Spritze aus seinem Koffer geholt und ihm ganz leicht, weil er ihm ja nicht wehtun wollte, in die Fingerspitze gestochen.« Ona hielt einen Moment inne, dann griff sie nach meinem Unterarm, um sicherzugehen, dass ich genau zuhörte. »Du glaubst das nicht: Am Ende hat er ihm an ein paar Stellen die Nadel bis zum Anschlag ins Fleisch gejagt, und ... Daniel hat nicht mal gezuckt!«

Ich muss ein Gesicht gemacht haben wie ein Vollidiot, denn wenn es eines gab, was mein Bruder nicht ertragen konnte, dann waren das Spritzen. Für ihn ging die Welt schon beim Anblick einer Nadel unter.

»Der Arzt hat dann entschieden, einen Krankenwagen zu rufen und ihn hierher zu bringen. Er fand, das müsse sich ein Neurologe ansehen. Ich habe Dani angezogen, und wir sind hergefahren. Sie haben Daniel mit hineingenommen, und ich bin mit dem Kleinen im Wartezimmer geblieben, bis eine Krankenschwester mir sagte, ich solle auf der Station hier oben warten. Sie hätten ihn in die Neurologie eingeliefert, und der Arzt werde nach der Untersuchung mit mir reden. Ich habe überall versucht, dich zu erreichen. Da fällt mir ein ...« Nachdenklich wiegte sie den Kleinen auf ihrem Schoß, obwohl der sich zappelnd sträubte. »Wir sollten deine Mutter und Clifford anrufen.«

Das Problem war nicht, die beiden anzurufen. Das Problem war, wie ich an mein Handy kommen sollte, ohne dass mein Neffe in markerschütterndes Geschrei ausbrach. Ich versuchte deshalb eine vorsichtige Annäherung, indem ich mit dem Autoschlüssel vor seinem Gesicht wedelte, bis ich merkte, dass weder er noch Ona auf mich achteten, weil beide etwas hinter meinem Rücken anstarrten. Zwei Typen mit Leichenbittermiene kamen auf uns zu. Bei einem der beiden, dem älteren, lugte unter dem weißen Kittel Straßenkleidung hervor. Der andere, der winzig war und eine Brille trug, hatte die komplette Montur an, weiße Clogs inklusive.

»Sind Sie Angehörige von Daniel Cornwall?« Er sprach den Namen meines Bruders mit tadellos britischem Akzent aus.

»Sie ist seine Frau«, sagte ich und stand auf. Der ältere der beiden reichte mir jetzt bis zur Schulter, den anderen verlor ich vollkommen aus den Augen. »Und ich bin sein Bruder.«

»Schön, schön ...«, sagte der Ältere hastig und verbarg die Hände in den Taschen des Kittels. Fast war es, als wollte er sie in Unschuld waschen, und das gefiel mir überhaupt nicht. »Ich bin Dr. Llor, der Neurologe, der Señor Cornwall untersucht hat, und das ist Dr. Hernández, der Psychiater, der heute Notdienst hat.« Er zog die rechte Hand wieder aus der Tasche, aber nicht, um sie uns zu reichen, sondern um uns den Weg in die Station zu weisen. Vielleicht hatte er etwas gegen mein Äußeres, gegen den Ohrring, das Kinnbärtchen und den Pferdeschwanz, oder er fand Onas orangerote Haarsträhne affig. »Wenn Sie so freundlich wären, einen Moment mit in mein Büro zu kommen, dort können wir ungestört reden.«

Dr. Llor trat ohne Eile neben mich und überließ es dem jungen Dr. Hernández, uns mit Ona und Dani in einigen Schritten Abstand zu folgen. Die ganze Situation kam mir unwirklich vor, irgendwie falsch, virtuell.

»Ihr Bruder, Señor Cornwall ...«, setzte Dr. Llor an.

»Ich heiße Queralt, nicht Cornwall.«

Der Arzt musterte mich aus zusammengekniffenen Augen. »Sagten Sie nicht, Sie sind sein Bruder?«, knurrte er, als habe man ihn mutwillig belogen und als vertue er nun seine überaus kostbare Zeit mit einem Schwindler.

»Ich heiße Arnau Queralt Sañé, und mein Bruder heißt Daniel Cornwall Sañé. Möchten Sie sonst noch etwas wissen?« Was sollte dieser alberne Argwohn? Als gäbe es auf der Welt nur ein einziges, ehernes Familienmodell!

»Sie sind ... Arnau Queralt?«

»Zumindest war ich das bis eben.« Ich strich mir eine Strähne, die sich aus dem Pferdeschwanz gelöst hatte, hinters Ohr.

»Der Eigentümer von Ker-Central?«

»Falls nichts Unvorhergesehenes passiert ist, ja.«

Wir waren bei einer grüngestrichenen Tür angelangt, an der ein kleines Schild mit seinem Namen hing, doch Llor gab den Weg nicht frei.

»Ein Neffe meiner Frau ist TK-Techniker und arbeitet in Ihrem Unternehmen.« Sein Tonfall verriet, dass mir eine neue Rolle zugewachsen war: Ich war nicht mehr der x-beliebige verdächtige Vogel, der ihm irgendwie komisch vorkam.

»Ach, ja? Schön. Was ist jetzt mit meinem Bruder?«

Er griff nach der Türklinke und öffnete mit einem beflissenen Nicken. »Bitte, nach Ihnen.«

Das Büro war durch eine Stellwand aus Aluminium in zwei Bereiche unterteilt. Im vorderen, kleinen, stand nur ein altes Schreibpult, auf dem sich Mappen und Papiere um einen gigantischen, ausgeschalteten Computer stapelten. Den geräumigeren Teil dahinter dominierte ein wuchtiger Mahagonischreibtisch unter dem Fenster, gegenüber einem runden Tisch mit Konferenzstühlen aus schwarzem Leder. An den Wänden hingen dicht an dicht Fotos von Dr. Llor neben bekannten Persönlichkeiten und gerahmte Zeitungsausschnitte mit seinem Namen in der Schlagzeile. Der gute Mann durfte nichts mehr erleben, da war kein Quadratzentimeter übrig.

Der Neurologe strich Dani über den Kopf und rückte für Ona einen der Stühle zurecht. »Bitte ...«, sagte er leise.

Der winzige Dr. Hernández setzte sich zwischen Ona und mich und ließ mit dumpfem Knall die pralle Mappe auf den Tisch fallen, die er die ganze Zeit unter dem Arm getragen hatte. Er sah nicht gerade glücklich aus, aber das war hier eigentlich niemand.

»Der Patient Daniel Cornwall«, fing Llor in sachlichem Tonfall an und setzte die Brille auf, die er aus der Brusttasche seines Kittels gezogen hatte, »weist Symptome auf, die ausgesprochen selten sind. Dr. Hernández und ich stimmen darin überein, dass es sich um so etwas wie eine schwere Depression handeln könnte.«

»Mein Bruder? Depressiv?« Das konnte ich kaum glauben.

»Nein, Señor Queralt, nicht direkt ...« Llor schielte zu dem Psychiater hinüber. »Sehen Sie, die Symptome Ihres Bruders sind recht verwirrend, weil sie auf zwei Krankheiten schließen lassen, die in der Regel nicht gleichzeitig bei ein und demselben Patienten auftreten.«

»Einerseits ...«, ergriff nun erstmals Dr. Hernández das Wort. Er konnte kaum seine Erregung darüber verhehlen, einen so seltenen Fall in die Finger bekommen zu haben. »Einerseits scheint er an etwas zu leiden, das in der Fachliteratur als Cotardsyndrom bekannt ist. Diese Krankheit wurde erstmals 1788 in Frankreich diagnostiziert. Patienten, die daran leiden, glauben ganz fest, sie seien tot, und fordern, zuweilen sogar unter Einsatz körperlicher Gewalt, man möge sie in einen Sarg legen und begraben. Sie spüren ihren Körper nicht, reagieren nicht auf äußere Reize, der Blick wird stumpf und leer, die Muskeln erschlaffen völlig ... Das heißt, sie sind lebendig, weil wir wissen, dass sie es sind, sie verhalten sich jedoch, als wären sie tot.«

Ona konnte nicht mehr an sich halten und begann still zu weinen. Der erschrockene Dani sah hilfesuchend zu mir hoch und brach angesichts meiner ernsten Miene ebenfalls in Tränen aus. Hoffentlich kamen Jabba und Proxi bald und holten ihn ab.

Das Geschrei des Kleinen machte jede Unterhaltung unmöglich. Ona riss sich zusammen und ging mit Dani im Zimmer auf und ab, wobei sie beschwichtigend auf ihn einredete. Von uns dreien am Tisch sagte keiner ein Wort. Endlich, nach einigen zähen Minuten, beruhigte mein Neffe sich wieder und schien einzuschlafen.

»Es ist sehr spät für ihn«, flüsterte Ona und nahm vorsichtig wieder Platz. »Er sollte längst im Bett sein. Er hat noch nicht mal zu Abend gegessen.«

Ich legte die Hände auf den Tisch und beugte mich zu den Ärzten vor. »Nun, Dr. Hernández. Was kann man gegen dieses Cotardsyndrom, oder wie immer das heißt, unternehmen?«

»Unternehmen, unternehmen ...! Angezeigt ist eine stationäre Behandlung und die Verabreichung von Psychopharmaka. Sofern die Medikamente anschlagen, sind die Prognosen im Allgemeinen gut, obwohl es, ich will Ihnen da nichts vormachen, fast immer zu Rückfällen kommt.«

»Die jüngsten Studien zum Cotardsyndrom«, schaltete sich Dr. Llor ein, der offenbar sein Gran neurologisches Wissen beitragen wollte, »belegen, dass diese Krankheit in der Regel mit einer gewissen Funktionsstörung des Gehirns einhergeht, die sich im linken Schläfenlappen lokalisieren lässt.«

»Wollen Sie damit sagen, er hat einen Schlag auf den Kopf bekommen?«, fragte Ona erschrocken.

»Nein, keineswegs«, widersprach der Neurologe. »Was ich sagen will, ist, dass auch ohne erkennbare äußere Einwirkung ein oder mehrere Hirnareale nicht reagieren, wie sie sollten, oder zumindest nicht so, wie wir es von ihnen erwarten. Das menschliche Gehirn besteht aus vielen verschiedenen Arealen, die unterschiedliche Aufgaben erfüllen: Die einen kontrollieren die Bewegung, andere führen Berechnungen durch, wieder andere steuern die Gefühle. Zu diesem Zweck nutzen diese Bereiche geringe elektrische Ströme und stark spezialisierte chemische Botenstoffe. Die geringste Störung eines dieser Botenstoffe genügt, um die Tätigkeit der betroffenen Hirnareale grundlegend zu verändern und damit die Art, wie wir denken, fühlen oder uns verhalten. Im Fall des Cotardsyndroms weisen tomographische Untersuchungen auf eine Störung der Funktion im linken Schläfenlappen hin ... hier.« Er legte die Hand hinter sein linkes Ohr, nicht sehr weit oben, nicht sehr weit unten und auch nicht sehr weit hinten.

»Wie bei einem Kurzschluss im Computer, oder?«

Die Mienen der beiden Ärzte verdüsterten sich schlagartig, offenbar hatte ich ein Reizthema angeschnitten.

»Nun, ja ...«, räumte Dr. Hernández schließlich ein, »in jüngster Zeit sind Vergleiche zwischen dem menschlichen Gehirn und Computern äußerst beliebt, weil beide in, sagen wir, ähnlicher Weise arbeiten. Aber sie sind nicht gleich: Ein Computer hat kein Bewusstsein und auch keine Gefühle. Das zu ignorieren ist der schwere Fehler, zu dem uns die Neurologie verleitet.« Dr. Llor zuckte nicht mit der Wimper. »Die Herangehensweise der Psychiatrie ist eine vollkommen andere. Es kann zwar kein Zweifel bestehen, dass es beim Cotardsyndrom eine organische Komponente gibt, doch es steht ebenfalls fest, dass die Symptome fast vollständig denen einer schweren Depression entsprechen. Außerdem konnte im Fall Ihres Bruders eine Störung des linken Schläfenlappens nicht nachgewiesen werden.«

»Da aber ich für das Wohl des Patienten verantwortlich bin«, sagte Llor, und diesmal war es Hernández, der keine Miene verzog, »habe ich eine Akutbehandlung mit Neuroleptika angeordnet, mit Promazinhydrochlorid und Thioridazin. Ich hoffe, den Patienten in weniger als vierzehn Tagen entlassen zu können.«

»Es gibt da allerdings noch ein weiteres Problem«, erinnerte ihn der Psychiater. »Neben dem Cotardsyndrom, das sicher gravierender ist, zeigt Señor Cornwall ebenfalls deutliche Anzeichen für eine so genannte Agnosie.«

Ich spürte, dass etwas in mir rebellierte. Bis eben hatte ich mir einreden können, es handele sich bei all dem um etwas Vorübergehendes, Daniel leide an einem »Syndrom«, für das es Heilung gab, und würde, wäre diese Sache erst behoben, wieder ganz der Alte sein. Dass nun noch andere Krankheiten dazukommen sollten, versetzte mir einen Stich. Ich warf einen Blick auf Ona, deren Miene verriet, dass es ihr ähnlich ging. Der kleine Dani war endlich, in seine blaue Decke gehüllt, auf ihrem Arm fest eingeschlafen. Und das war ein Glück, denn in diesem Moment begann mein Handy in seiner kleinen Faust die Melodie zu spielen, die mir einen Anruf von Jabba meldete. Erleichtert sah ich, dass Dani sich nicht rührte. Er stieß nur einen tiefen Seufzer aus, als Ona ihm mit einiger Mühe den Apparat entwand.

Jabba und Proxi hatten in der Notaufnahme nach Daniel gefragt und es so bis in das Wartezimmer der Abteilung für Neurologie geschafft. Nachdem ich das kurze Gespräch beendet hatte, sagte ich Ona, dass die beiden draußen warteten, und sie stand vorsichtig auf und verließ das Büro.

»Warten wir auf Señor Cornwalls Frau, oder sollen wir fortfahren?«, wollte Dr. Llor mit Ungeduld in der Stimme wissen. Ich musste unwillkürlich an etwas denken, das ich einmal gelesen hatte: Im alten China wurden die Ärzte nur bezahlt, wenn sie den Patienten retteten. Andernfalls bekamen sie entweder nichts oder wurden von den Angehörigen umgebracht.

»Kommen wir zum Ende«, sagte ich. Wie weise die alten Chinesen doch gewesen waren. »Ich rede dann später mit meiner Schwägerin.«

Der kleine Dr. Hernández ergriff das Wort: »Neben dem Cotardsyndrom leidet Ihr Bruder auch noch an einer recht ausgeprägten Agnosie.« Er schob die Brille bis zur Nasenwurzel hoch und blickte unruhig zu dem Neurologen hinüber. »Wie Ihnen Miquel ... Dr. Llor sicher näher erläutern kann, ist eine Agnosie ein wesentlich verbreiteteres Krankheitsbild. Es tritt hauptsächlich bei Patienten auf, bei denen durch Hirnblutungen oder Traumata ein Teil des Gehirns zerstört ist. Wie Sie wissen, ist das bei Ihrem Bruder nicht der Fall und für gewöhnlich auch nicht bei Menschen, die am Cotardsyndrom leiden. Dennoch ist Señor Cornwall nicht in der Lage, Gegenstände oder Personen zu erkennen. Sie müssen sich das so vorstellen: Ihr Bruder, der von sich behauptet, tot zu sein, lebt im Moment in einer Welt, die von sonderbaren Dingen bevölkert ist, die sich in absurder Weise bewegen und merkwürdige Geräusche von sich geben. Würden Sie ihm beispielsweise eine Katze zeigen, wüsste er nicht, was das ist. Er wüsste auch nicht, dass es sich dabei um ein Tier handelt, weil er nicht weiß, was ein Tier ist.«

Mir brummte der Schädel, und ich presste verzweifelt die Handballen an die Schläfen.

»Er könnte auch Sie nicht erkennen«, sprach Dr. Hernández weiter, »und auch seine Frau nicht. Für Ihren Bruder sind alle Gesichter flache Ovale mit zwei schwarzen Flecken an der Stelle, wo die Augen sein sollten.«

»Das Gravierende an einer Agnosie«, schaltete sich Dr. Llor ein und rieb sich dabei die Hände, »ist, dass sie nicht behandelt oder geheilt werden kann, weil sie durch eine Blutung oder eine Verletzung hervorgerufen wird, bei der ein Teil der Hirnsubstanz verloren geht. Allerdings ...« Er ließ das Wort in der Luft hängen. Es verströmte Hoffnung. »... zeigen die Tomographien, die wir von Ihrem Bruder gemacht haben, dass sein Gehirn vollkommen unverletzt ist.«

»Wie ich bereits sagte: Es ist nicht einmal eine Störung der Schläfenlappenfunktion erkennbar«, bestätigte Hernández und deutete zum ersten Mal ein Lächeln an. »Ihr Bruder weist nur die Symptome auf, nicht den entsprechenden organischen Befund.«

Ich sah ihn an, als hätte er den Verstand verloren. »Und wären Sie vielleicht so gut, mir zu sagen, was es für einen Unterschied macht, ob man zwei und zwei addiert oder nur so tut, als addiere man zwei und zwei? Mein Bruder war heute Morgen völlig normal, er ist zur Arbeit in die Uni gefahren und mittags nach Hause gekommen, um mit Frau und Sohn zu essen. Und jetzt liegt er hier im Krankenhaus und weist irgendwelche Symptome auf, die ein Cotardsyndrom und eine Agnosie simulieren.« Ich hielt die Luft an, kurz davor, einen Schwall wüster Beschimpfungen vom Stapel zu lassen. »Also gut, in Ordnung! Ich weiß, Sie tun, was Sie können, wollen wir es vorerst dabei belassen. Sagen Sie mir nur, ob Daniel wieder gesund wird.«

Von meinem jähen Wutausbruch auf dem falschen Fuß erwischt, meinte der alte Llor wohl, er müsse mich auf seine Seite ziehen, als wären wir Kollegen oder alte Freunde: »Sehen Sie, grundsätzlich verbrennen wir Ärzte uns nicht gern die Finger, verstehen Sie? Wir wecken am Anfang lieber nicht zu hohe Erwartungen, für den Fall, dass sich die Dinge nicht wie erhofft entwickeln. Der Kranke wird wieder gesund? Wunderbar, wir sind die Größten! Er wird nicht wieder gesund? Nun, wir haben von Anfang an gewarnt, dass das passieren kann.« Er sah mich mitleidig an, schob, die Hände gegen die Tischkante gedrückt, geräuschvoll den Stuhl zurück und stand auf. »Ich will ehrlich zu Ihnen sein, Señor Queralt: Wir haben nicht die leiseste Ahnung, was mit Ihrem Bruder los ist.«

Manchmal, wenn du nicht im geringsten damit rechnest, dass etwas passieren könnte, das dein Leben aus der Bahn wirft, spielt dir das Schicksal einen Streich und erwischt dich eiskalt. Dann siehst du dich verdattert um und fragst dich, woher der Schlag kam und warum der Boden unter deinen Füßen plötzlich nachgibt. Du würdest alles dafür geben, das Geschehene rückgängig zu machen, sehnst dich nach deinem Alltag, dem normalen Trott, willst, dass alles wieder wird wie zuvor ... Aber dieses Zuvor gehört zu einem anderen Leben, zu einem Leben, in das es aus unerfindlichen Gründen kein Zurück gibt.

Die Nacht verbrachten Mariona und ich bei Daniel im Krankenhaus. Das Zimmer war sehr klein, und für Besuch stand nur ein Klappsessel darin, der obendrein so abgenutzt war, dass die Schaumstofffüllung aus etlichen Rissen im Bezug quoll. Doch es war das beste Zimmer auf der Station, noch dazu ein Einzelzimmer, also mussten wir sogar dankbar sein.

Kurz nach meinem Gespräch mit Llor und Hernández hatte meine Mutter angerufen. Zum ersten Mal in ihrem Leben schaffte sie es, für eine Weile still zu sein und zuzuhören, sie unterbrach mich nicht und redete nicht dazwischen. Sie war wohl wie gelähmt. Es war nicht einfach, ihr begreiflich zu machen, was die Ärzte gesagt hatten. Da sie Krankheiten, für die es keine organischen Ursachen gab, generell für Einbildung hielt, hatte sie große Mühe, mir zu glauben und einzusehen, dass ihr Jüngster, der doch ein Bär von einem Mann war und immer kerngesund, an einer Geisteskrankheit litt. Und nachdem sie mich unzählige Male gebeten hatte, bloß Großmutter nichts davon zu sagen, falls sie anriefe, erklärte sie mit zitternder Stimme, Clifford reserviere bereits Tickets für die Maschine, die am Morgen um sechs Uhr fünfundzwanzig in Heathrow starten sollte.

Wir konnten die ganze Nacht nicht schlafen. Daniel öffnete immer wieder die Augen und redete drauflos, in langen und wohlkonstruierten Sätzen zwar, dabei jedoch wirr und wie im Fieber: Mal hielt er ganze Vorträge über Themen, die etwas mit seiner Lehrveranstaltung zu tun haben mussten, faselte etwas von einer unbekannten Ursprache, deren Klang mit der Natur aller Geschöpfe und Dinge übereinstimme. Dann wieder erklärte er haarklein, wie er sich morgens das Frühstück bereitete, das Brot mit dem Messer mit dem blauen Griff schnitt, die Krümel mit der linken Hand zusammenfegte, den Toaster auf zwei Minuten einstellte und die Mikrowelle auf fünfundvierzig Sekunden, um sich eine Tasse Kaffee aufzuwärmen. Kein Zweifel, wir waren beide so methodisch und wohlorganisiert geraten wie Großmutter Eulàlia, von der wir fast alles gelernt hatten (da unsere Mutter ihre Bestimmung eindeutig verfehlt hatte). Das vorherrschende Thema meines Bruders war jedoch der Tod, sein eigener Tod, wobei er sich ängstlich fragte, wie er Ruhe finden sollte, wenn er seinen Körper nicht spürte. Gaben wir ihm Wasser, dann trank er, sagte aber, er habe keinen Durst, weil die Toten eben keinen Durst haben. Und einmal, als er mit den Fingern das Glas streifte, zuckte er erschrocken zurück und wollte wissen, warum wir ihm dieses kalte Ding an den Mund hielten. Er war wie eine an allen Gelenken verdrehte Marionette, die sich nur danach sehnt, einige Meter unter der Erde zu liegen. Er wusste nicht, wer wir waren oder warum wir bei ihm sein wollten. Manchmal betrachtete er uns aus Augen, so leblos wie die Glasaugen einer Spielzeugpuppe.

Endlich, gegen sieben Uhr morgens, zeigten sich die ersten Sonnenstrahlen am Himmel. Kurz darauf kamen Onas Eltern, und meine Schwägerin ging mit ihnen frühstücken. Ich war mit meinem Bruder allein. Nur zu gern hätte ich mich an sein Bett gestellt und gesagt: »He, Daniel, komm, steh auf, wir gehen nach Hause!« Das schien mir so naheliegend, so machbar, dass ich mehrmals schon die Hände auf die Armlehnen des Sessels stützte, um aufzustehen. Leider riss mein Bruder jedes Mal prompt die Augen auf und gab einen solchen Unfug von sich, dass ich geschlagen und mit einer Zentnerlast auf der Seele wieder niedersank. Kurz bevor Ona und ihre Eltern zurückkamen, blickte er einmal starr an die Decke und redete mit monotoner Stimme über Giordano Bruno und die mögliche Existenz unendlich vieler Welten im unendlichen Universum. Mich bewegte der Anblick, und mir kam in den Sinn, dass sein Wahnsinn, seine verrückte Krankheit, etwas von einem perfekten Quellcode hatte, wie man ihn nur selten im Leben schreibt: Beide bargen eine gewisse Schönheit, die nur wahrnehmen konnte, wer hinter die unansehnliche Fassade blickte.

Ich verließ die Klinik, ohne ein Auge zugetan zu haben. Um acht musste ich am Flughafen sein und wollte vorher kurz nach Hause. Müde und niedergeschlagen, wie ich war, brauchte ich dringend eine Dusche und etwas Frisches zum Anziehen. Mir war nicht danach, im Büro vorbeizuschauen, deshalb nahm ich keinen der drei Firmenaufzüge, sondern meinen privaten. Dieser Aufzug, der über ein System mit Spracherkennung bedient wird, hielt nur an drei Stellen: in der Garage, im Erdgeschoß (wo sich die Eingangshalle und der Empfang von Ker-Central befinden) und in meiner Wohnung auf dem Dach des Gebäudes, inmitten eines fünfhundert Quadratmeter großen Gartens, der von blickdichten Schallschutzwänden umgeben ist. Das war mein ganz persönliches Paradies. Es war schwieriger zu realisieren gewesen als jede andere Idee in meinem Leben. Um diese Oase zu errichten, hatte man die Klimaanlage, die Zentralheizung und die Stromversorgung im obersten Stockwerk, dem zehnten, installieren müssen. Zusätzlich wurden auf dem Dach in mehreren Schichten wasserundurchlässige Folien, Dämmmaterial, poröser Zement und Mutterboden aufgebracht. Ich hatte ein Team von Landschaftsplanern und Gärtnern von der Fachhochschule für Architektur in Barcelona beschäftigt und mit dem Bau der Wohnung selbst – ein eingeschossiges, zweihundert Quadratmeter großes Haus – ein amerikanisches Unternehmen beauftragt. Es war spezialisiert auf ökologische Baumaterialien, computergestützte Haustechnik und intelligente Sicherheitssysteme. Das Projekt hatte mich fast so viel gekostet wie die ursprüngliche Immobilie, doch das war es zweifellos wert. Ich konnte mit Fug und Recht behaupten, dass ich mitten in der Stadt inmitten der Natur lebte.