18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Eisele eBooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

"Leichtfüßig und unterhaltsam geschrieben. Ein abwechslungsreicher, berührender, aber auch aufbauender Roman über Familie, Zusammenhalt und Verantwortung." WDR2 Lesen In ihrem neuen Roman erzählt Julie von Kessel von einer modernen Familie, in der jeder allein in seiner Krise steckt und niemand in der Lage ist, die Verantwortung für den anderen zu übernehmen. Bis ein Ereignis die Kinder zwingt, endlich erwachsen zu werden. Familie Cramer droht die Zerreißprobe. Dabei waren sie einst eine Vorzeigefamilie. Ein erfolgreicher Diplomatenvater mit einer schönen Frau und drei wohlgeratenen Kindern. Erst Jahrzehnte später, Mutter Maria ist längst gestorben und die Kinder erwachsen, zeigen sich die Risse im Familienfundament. Und als der Patriarch in eine Demenz schlittert, drohen aus den Rissen einstürzende Wände zu werden. Luka ist als Fernsehreporterin kaum je zu Hause, Tom mit der Leitung seiner psychiatrischen Klinik beschäftigt, und Elena steigert sich in ihre Jugendliebe hinein, weil sie vor einer unangenehmen Wahrheit die Augen verschließt. In dem Glauben, von den anderen nicht verstanden zu werden, trägt jeder sein eigenes Päckchen – bis der Vater spurlos verschwindet. »Ein wundervoller Familienroman voller Witz, Tiefe und einer berührenden Liebe zu allen Figuren. Pures Lesevergnügen und eine unbedingte Empfehlung!« Anna Schudt

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 396

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Das Buch

Familie Cramer droht die Zerreißprobe. Dass Vater Hans langsam, aber sicher in eine Demenz gleitet, wollen seine drei erwachsenen Kinder nicht wahrhaben. Zu sehr kämpfen sie an ihren eigenen Fronten. Luka ist als Fernsehreporterin kaum je zu Hause, Tom mit der Leitung seiner psychiatrischen Klinik beschäftigt, und Elena steigert sich in ihre Jugendliebe hinein, weil sie vor einer unangenehmen Wahrheit die Augen verschließt.

In dem Glauben, von den anderen nicht verstanden zu werden, trägt jeder sein eigenes Päckchen – bis der Vater spurlos verschwindet.

Die Autorin

Julie von Kessel ist Journalistin und freie Autorin. Seit vielen Jahren arbeitet sie beim ZDF in Berlin. Bislang sind von ihr die Romane Altenstein und Als der Himmel fiel erschienen. Sie wuchs in Helsinki, Wien, Zagreb, Bonn und Washington D.C. auf und lebt heute mit ihrer Familie in Berlin.

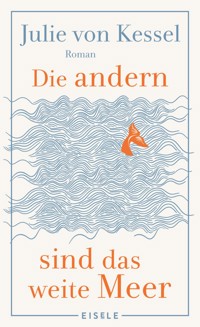

Julie von Kessel

Die andern sind das weite Meer

Roman

Besuchen Sie uns im Internet:

www.eisele-verlag.de

Personen und Handlung in diesem Roman sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

ISBN 978-3-96161-207-9

© 2024 Julia Eisele Verlags GmbH, München

Umschlaggestaltung: FAVORITBUERO, München

Umschlagillustration: © Slice Lemon/ Shutterstock, © xochicalco/ iStock

E-Book: LVD GmbH, Berlin

Alle Rechte vorbehalten.

Inhalt

Über das Buch / Über die Autorin

Titel

Impressum

Hans

Luka

Tom

Elena

Hans

Elena

Luka

Tom

Elena

Tom

Hans

Luka

Tom

Elena

Hans

Luka

Tom

Luka

Elena

Bonn

Hans

Epilog

Danksagung

Empfehlungen

Orientierungsmarken

Cover

Inhalt

Textbeginn

Hans

Hans öffnete die Haustür und trat vor seinen Bungalow. Es war früh, die Sonne noch nicht über die Baumkronen des Waldes emporgestiegen, der hinter der Adelheidstraße begann. Er fror etwas in seiner Badehose, die Luft war kühl, das Handtuch, das über seinen Schultern hing, wärmte ihn kaum. Er zog die Tür hinter sich zu und sah auf die Liste in seiner Hand. Freitag, 8. August stand in großen Buchstaben oben. Freitag, sein Tag zum Schwimmen also. Kurz warf er einen Blick auf die anderen Punkte, die Jadwiga in ihrer steilen Sütterlin-ähnlichen Handschrift festgehalten hatte.

Zeitung holen!

Schinken, Brot, Becel, und darunter:

Dias!

Was das wohl zu bedeuten hatte? Er holte den General-Anzeiger aus dem Briefkasten neben der Tür. Luka hatte ihm kürzlich ein Mobiltelefon geschenkt, eine Art Wundergerät, in dem er sogar die Nachrichten lesen konnte, doch er zog die Zeitung vor. Er schlug sie auf und überflog die erste Seite. Ministerpräsidentenkonferenz, irgendein Skandal im Kanzleramt. Pah! Das interessierte ihn nicht mehr. Inzwischen las er vor allem den Lokalteil und das Vermischte auf der letzten Seite. Er drehte die Zeitung um. Ein Belugawal hatte sich in der Seine verirrt, er war schon fast bei Paris. Hans betrachtete das Foto, eine helle Form im dunkelblauen Wasser.

Er faltete die Zeitung zusammen und klemmte sie sich unter den Arm. Was war nochmal ein Belugawal? Egal, er würde den Artikel nach dem Schwimmen lesen, wenn sein Kopf klarer war.

Zeitung holen!, das war erledigt.

Schinken, Brot, Becel, Dias, wiederholte er leise.

Er stieg die drei Stufen vor seiner Haustür hinab und schlurfte langsam die Straße hinunter, vorbei an mehreren identischen Bungalows. Bis auf das morgendliche Zwitschern der Vögel war es still, die Adelheidstraße lag verschlafen da. Ein Auto fuhr im Schritttempo neben ihm her. Warum? Was sollte das? Er sah nicht hin. Vielleicht hätte er einen Bademantel anziehen sollen oder zumindest ein Hemd. Sein Blick fiel auf seine nackten Füße. Mist. Keine Badelatschen, vergessen, dabei hatte er welche. Egal, er war ja fast da.

Er würde Luka nachher anrufen. Vielleicht mit dem Mobiltelefon. Sie hatte ihm gezeigt, worauf er drücken musste. »Du kannst das Handy immer alles fragen, es antwortet dir sogar«, hatte sie gesagt und es ihm mehrfach vorgemacht. Bisher hatte er es nicht versucht, das Ding hing seit Wochen an seinem Kabel in der Küche, ungenutzt.

Als er das Ende der Bungalow-Reihe erreicht hatte, ging er die drei Stufen hinauf und drückte den Messingknopf, zwei, drei Mal. Die Klingel schrillte im Flur. Hans spähte durch die Glastür hinein, nichts rührte sich. Eisige Luft zog seine Beine hinauf, er breitete das Handtuch über seinen Schultern aus. Warum war es heute nur so verflucht kalt?

Er klingelte noch einmal.

Die Badekappe schnitt ihm in die Stirn, sie war zu eng und ziepte. Er versuchte, sie etwas zu lockern, er sah seine Spiegelung in der Glastür. War er das, diese jämmerliche Gestalt? Dieser dürre Greis mit dem krummen Rücken? Seit wann hatte er diesen Buckel? Das war ja furchtbar. Er versuchte, sich etwas aufzurichten. Früher hatte er alle überragt mit seinen zwei Metern. Er musste auf jeden Fall wieder mehr schwimmen. Hans wartete. Er klingelte wieder, wobei er den Knopf dieses Mal ein paar Sekunden gedrückt hielt. War Loretta verreist? Sie wusste doch, dass er freitags zum Schwimmen kam. Fünfzig Bahnen, eine halbe Stunde, das war etwas über einen Kilometer. Sein Leben lang war er geschwommen. Endlich leuchtete ein Licht innen auf, jemand erschien im Halbdunkel des Foyers, es war Loretta, sie trug einen Bademantel, dessen Gürtel sie gerade festzog, sie blinzelte und öffnete die Tür.

»Hans!« Erstaunt musterte sie ihn von oben bis unten. »Was machst du hier?«

Loretta fuhr sich durch die Haare, die immer flammend rot gewesen waren, jetzt schimmerten sie wie mattes Kupfer, durchwirkt von grauen Strähnen. Die Haut in ihrem Gesicht war faltig, lange Furchen zogen sich über ihr Dekolletee. Immer noch sah sie ihn verdattert an. Was machte er wohl hier, in Badekappe und Badehose? Dasselbe wie jeden Freitag. Loretta war manchmal so begriffsstutzig. Hans zerrte an seiner Badekappe, es widerstrebte ihm, doch er musste es ihr anscheinend erklären, wie einem Kind. »Na. Ich komme zum Schwimmen!«

Lorettas Lächeln gefror. Ein paar Sekunden lang verharrte sie wie angewurzelt und glotzte ihn an, als hätte er eine Schraube locker. Was sollte das? Sie zog den Gürtel ihres Bademantels etwas fester.

»Schwimmen?«, fragte sie. »Wieso schwimmen?«

Hans verdrehte die Augen. War sie dumm? Offenbar musste man ihr alles dreimal erklären, dabei war es kalt, er wollte jetzt hinein.

»Ich habe meine Badesachen an, und ich komme zum Schwimmen«, sagte er unwirsch. Loretta öffnete den Mund und schloss ihn wieder. Ihr Blick wurde ernst, sie legte den Kopf schräg, als bereite ihr etwas große Sorgen.

»Aber Hans, das Schwimmbad ist doch schon lange … also, wir haben …«

Hans rührte sich nicht. Einen Moment sahen sie einander stumm an. Ein leiser Zweifel keimte in ihm auf. Hatte er einen Fehler gemacht? Er machte oft Fehler in letzter Zeit. Nur welchen? Loretta öffnete die Tür etwas weiter und lächelte. »Möchtest du nicht hereinkommen, einen Kaffee trinken?«

Hans kratzte sich am Kopf und warf einen Blick auf den Zettel in seiner Hand. Freitag, stand doch ganz oben. Was war also falsch? Freitags ging er bei den Nachbarn schwimmen.

»Aber welcher … Welcher Tag ist denn heute?« Er hielt kurz inne und sah sie hilflos an. »Es ist doch Freitag, oder?«

Wütend kehrte er in sein Haus zurück und stapfte in die Küche. Jetzt würde er es ausprobieren, Lukas Wundergerät. Er würde es jetzt ein für alle Mal klären. Er hob es hoch und hielt es sich vors Gesicht. »Das Handy erkennt dich«, hatte Luka erklärt, tatsächlich veränderte sich der Bildschirm sofort. Verschiedene Symbole erschienen, er drückte auf das unten links, wie seine Tochter es ihm gezeigt hatte.

»Welcher Tag ist heute?«, sprach er laut.

Es kam keine Antwort. Was war das für ein Mistding? Hans räusperte sich.

»Welcher Tag ist heute?«, sagte er nochmal lauter. Irgendetwas öffnete sich auf dem Bildschirm und piepte. Was war das für eine unsinnige Anschaffung?, dachte er verärgert. Warum war es so kompliziert? Er hatte eine einfache Frage gestellt, konnte die ihm denn niemand beantworten? Herrgott! Hans öffnete die Glastür zu seinem Garten, holte weit aus und schleuderte das Handy in die Büsche.

Luka

»Das wird die Hölle heute.« Mischa stand vor ihr und lachte, während er Luka in die kugelsichere schwarze Weste half, auf der in großen Buchstaben PRESS stand. Er zog die Schnallen an der Seite fest. »Was meinst du?«, fragte sie verunsichert und setzte den Helm auf, den er ihr reichte. »Erwartest du einen Angriff?«

Neben ihr quälte sich Bernd, der korpulente Kameramann, in seine Montur.

»Angriff?« Mischa grinste breit und stellte dabei eine Reihe unregelmäßiger Zähne zur Schau. »Nein! Hitze.« Er deutete in den blauen Himmel, in dem keine Wolke zu sehen war. »Wir haben Hitzewelle, ja? Achtunddreißig Grad später. Und mit Weste!« Er schnalzte mit der Zunge.

Luka zog das Band unter ihrem Kinn fest. Mischa hatte recht, die kugelsichere Weste war schwer und unbequem. Sofort spürte sie den Schweiß, der ihr in kleinen Rinnsalen den Rücken hinablief. Doch das Sicherheitsprotokoll sah es vor, sie fuhren nach Osten in unsicheres Gebiet. Mischa untersuchte, ob bei ihr und Bernd alles richtig saß, dann deutete er auf seinen kleinen Corsa.

»Wollen wir? Den Helm könnt ihr unterwegs absetzen.«

Sie stiegen ein, er ließ den Motor an, fischte eine Packung Zigaretten aus seiner Tasche und zündete sich eine an. Sofort füllte sich der winzige Corsa mit Rauch.

Mischa lachte und schüttelte den Kopf, als könne er es selbst nicht glauben.

»Und morgen: vierzig Grad!«

Luka überlegte, ob sie das Fenster öffnen konnte, doch sie wollte nicht unhöflich sein. Die ersten Minuten waren bei solchen Einsätzen immer sehr wichtig, sie durfte Mischa auf keinen Fall verärgern. Sie brauchten ihn. Er machte einen netten Eindruck, zwar wirkte er jung für einen Stringer, unprofessionell in seinen zertretenen Sneakern und dem löchrigen T-Shirt. Doch so etwas täuschte oft, und sie hatte gehört, dass er der Beste in Kiew war, um Kontakte herzustellen zu Interviewpartnern, zu übersetzen, Drehgenehmigungen zu bekommen.

Hinter ihr hustete Bernd. Luka öffnete ihr Fenster einen Spaltbreit.

»Sag mal, wäre es ok, wenn ich …?«

Mischa blickte sie überrascht an. »Klar!«, rief er. »Klar!« Er nickte heftig und hielt die Zigarette hoch. »Sorry, ich kann nicht aufhören, es ist schlimm!« Er fummelte an der Konsole herum und drehte die Ventilation voll auf, warme Luft blies Luka direkt ins Gesicht.

Sie sah hinaus. Die Straßen Kiews waren voll. Studenten saßen in Straßencafés wie in Kreuzberg, Mütter schoben ihre Kinder durch die vielen Parks. Die Stadt war hügelig und grün, nicht unbedingt so, wie sie sich ein Land im Krieg vorgestellt hatte. Nur ein paar ausgebombte Panzer, die am Maidan abgestellt worden waren, zeugten hier im Zentrum von den Kämpfen, und Schilder mit der Aufschrift: »Kiew erwartet dich – nach unserem Sieg«.

Hoffentlich würde das Interview heute gut, sie musste liefern. Der Termin mit dem Kommandeur der Ost-Truppen war schwer zu bekommen gewesen, monatelang hatte sie mit dem ukrainischen Verteidigungsministerium verhandelt. Sie legte den Helm in den Fußraum, zog ihren Laptop aus der Tasche, öffnete das Dokument mit den Fragen. »Wann genau sind wir mit dem Kommandeur verabredet?«

Mischa öffnete sein Fenster ein wenig und warf die Zigarette hinaus. Sie fuhren jetzt durch die Vororte Kiews, in einem Hochhaus klaffte oben ein schwarzes Loch.

»Heute nicht«, sagte er. »Klappt nicht. Gibt Probleme.«

»Probleme?« Luka spürte, wie der Schweiß auf ihrer Stirn hervortrat. Sie fischte ihr Handy aus der Tasche. Sie würde es Gregor beichten müssen, sofort, er rechnete für die Spätnachrichten mit dem Interview. Hatte der Sender es schon angekündigt?

»Ist es nur verschoben? Meinst du, dass wir morgen eine Chance haben?«

Mischa hob die Hände, um zu verdeutlichen, dass dies gänzlich außerhalb seiner Kontrolle lag. »Viele Kämpfe zurzeit. Ist unsicher. Vielleicht morgen, ich soll anrufen.« Er machte eine kurze Pause. »Morgen, vielleicht auch übermorgen.«

Mist. Luka merkte, wie der Stress in ihr aufstieg bis an die Schädeldecke. Sie versuchte, ruhig zu bleiben. Nicht die Nerven zu verlieren. So etwas kam vor, sagte sie sich, man konnte nicht alles kontrollieren. Vor allem nicht im Kriegsgebiet. Doch irgendwie war sie dem Druck nicht mehr gewachsen, das ahnte sie schon länger.

Bernd beugte sich vor. Luka spürte seine breite Kameramannhand auf ihrer Schulter. Er schien nicht weiter besorgt zu sein. »Fahren wir dann trotzdem Richtung Charkiw?«, fragte er.

Mischa nickte. »Gibt viele Geschichten dort. Schauen mal, was wir so finden«, sagte er, während er sich übers Kinn strich. »Vielleicht Voxpops.«

Luka schluckte. Mit Voxpops würde sie Gregor nicht besänftigen können. Sie begann, in ihrer Tasche zu wühlen. »Ich hatte noch ein paar Artikel gelesen, vielleicht können wir dann heute so etwas drehen, warte, hier …« Sie zog ein paar zerknitterte Zettel heraus, überflog die Zeilen. »Hier. Ein Kinderheim, das eine große Lieferung mit Hilfsgütern aus Deutschland bekommt. Ach nee, das war gestern. Okay, Moment – eine Hebamme, die eine Art Kinderstation aufgebaut hat mit westlichen Spendengeldern? Nein, das ist in Lwiw …«

Luka hielt inne, dann zog sie ihr Handy aus der Tasche. Alex würde ihr helfen können. Sie arbeiteten eng zusammen, er moderierte die Abendsendung seit ungefähr hundert Jahren, er hatte Erfahrung. Außerdem war er ihr engster Vertrauter im Sender.

»Es gibt schlechte Nachrichten«, sagte sie, sobald sie seine Stimme hörte.

»Ach, hat er es dir schon gesagt?«

Luka stutzte. »Hat er mir was gesagt?«

»Na, die Umfragewerte. Oder was meinst du?«

Luka runzelte die Stirn. »Welche Umfragewerte?« Einen Moment lang war es still in der Leitung. »Mein Interview ist abgesagt«, sagte sie dann. »Ich wollte mit dir über einen Plan B reden.«

»Ah.« Alex seufzte schwer. »Du, ich muss gleich in die Sitzung« – Es rauschte in der Leitung.

»Alex?«, sagte sie. »Welche Umfragewerte?«

Er antwortete, doch sie hörte immer nur Bruchstücke von dem, was er sagte: »Marktforschung … Sympathie … Werte … »

»Alex? Alex, ich höre dich ganz–«

»… bei dir bricht jedenfalls die Quote jedes Mal ein, wenn du auf dem Bildschirm erscheinst. Gregor wird dich dazu anrufen.«

Luka schloss die Augen und kniff sich in die Nasenwurzel.

»Ich würde da echt nichts darauf geben«, sagte er versöhnlich. »Es gibt ständig Umfragen. So etwas ist doch nur eine Moment–«

Es piepte in der Leitung.

»Da ist er schon«, sagte Luka bedrückt und ging dran.

»Es sind die Ohren!«, rief Gregor. Er hatte die Angewohnheit, immer sofort zur Sache zu kommen. Luka verdrehte die Augen. »Hallo Gregor. Ich bin gut in Kiew angekommen, danke.« Er ignorierte sie.

»Ich sag dir das immer, mach dir keinen Zopf. Deine Ohren sehen aus wie Henkel.«

Luka schluckte. Sie sah in den Spiegel und löste das Haargummi.

»Es ist ein Desaster«, fuhr er fort. »Wir werden das noch analysieren. Aber erst einmal ist es wichtig, dass du diese Ohren verdeckst, wenn du im On bist, okay?«

Luka schluckte. Diese Ohren. Sie hatte die Ohren ihres Vaters geerbt, dazu seine ausgeprägte Nase, die engstehenden Augen. Sie war keine Schönheit, das wusste sie. Bisher hatte sie es immer geschafft, diesen Makel mit Fleiß und einem hohen Arbeitseinsatz zu überdecken. Zumindest hatte sie das gedacht.

»Nimm es nicht persönlich«, sagte Gregor.

»Ich habe noch ein anderes Problem.« Es war besser, das Thema zu wechseln. »Das Interview heute wurde abgesagt.«

»Abgesagt?!« Gregor klang alarmiert.

»Erst einmal ist es nur verschoben, aber ich muss jetzt eine andere Geschichte auftun …« Jemand sprach Gregor im Hintergrund an. Er schien seine Hand über den Hörer zu legen, sie hörte einen dumpfen Wortwechsel. »Ich muss los«, sagte er dann. »Du wirst schon etwas finden, Luka. Ich verlass mich auf dich. Du findest immer was.«

Luka legte auf und starrte aus dem Fenster, während sie ihr Handy umklammerte. Verdammt, dachte sie, verdammt. Was sollte sie jetzt machen? Eine neue Geschichte würde sich wohl finden lassen, doch das Problem mit ihren schlechten Umfragewerten würde das nicht lösen. Man ist immer nur so gut wie die letzte Geschichte, diese Weisheit hatte sie schon zu Beginn ihrer Karriere gehört. Damals hatte sie es nicht verstanden. Baute man sich nicht im Laufe der Zeit einen guten Ruf auf, eine Art Sicherheitsnetz, auf dem man sich ausruhen konnte? Doch langsam war sie sich da nicht mehr so sicher. Eigentlich wuchsen die Ansprüche nur von Einsatz zu Einsatz, der Druck nahm zu. Gleichzeitig wurde sie immer älter. Frauen ab vierzig sind unsichtbar. Auch diese Weisheit hatte sie schon mehrfach gehört. Vielleicht war diese Umfrage jetzt die Bestätigung, dass es stimmte. Sie biss sich auf die Unterlippe. War das bei anderen Sendern auch so? Wurden Reporterinnen der großen, öffentlich-rechtlichen Anstalten auch ständig bewertet? Manchmal stellte sie sich vor, woanders zu arbeiten, nicht für so einen unterfinanzierten Vierundzwanzig-Stunden-News-Sender.

Mischa sah mitfühlend zu ihr hinüber. »Alles okay?«

Luka nickte, doch am liebsten hätte sie alles abgesagt und wäre nach Hause zurückgefahren. Sie musste sich zusammenreißen. Mischa begann, in seiner Tasche zu kramen. »Ihr seid erst gerade angekommen. Du brauchst noch etwas Ausstattung. Hast du Kinder?«

Luka stutzte. »Nein.«

Er reichte ihr ein laminiertes Foto, auf dem zwei kleine Mädchen zu sehen waren. Das Bild war in einem professionellen Fotostudio aufgenommen worden, vor einem blauen Hintergrund, der den Himmel simulieren sollte. Die Mädchen lächelten, sie trugen hübsche Kleider und lange, geflochtene Zöpfe. Eines von ihnen hielt eine Stoffgiraffe in der Hand. »Süß«, sagte sie. Ihr war nicht ganz klar, was er wollte.

Mischa nickte. »Das sind deine Töchter. Drei und fünf. Sind bei Oma.«

Luka sah ihn verständnislos an.

»Falls was passiert«, erklärte er. »Kidnapping oder so. Falls du Feind begegnest. Ist immer besser. Sie mögen Frauen mit Kindern.« Erstaunt betrachtete sie das Bild. Die Mädchen waren hübsch, mit riesigen, dunklen Augen. Nicht mal ein Blinder hätte sie für ihre Kinder gehalten. Luka wunderte sich. Sie hatte bereits aus vielen Konfliktgebieten der Welt berichtet, aus Syrien, Myanmar, dem Kosovo. Sie hatte ein Training absolviert, bei dem Angriffe, Geiselnahmen und andere Kriegsgefahren simuliert worden waren. Noch nie war sie mit einer geschönten Biografie ausgestattet worden.

Mischa nickte ihr zu. »Ist besser, glaub mir.«

Bernd beugte sich vor und stupste Mischa an. »Sag mal, und was ist mit mir? Hast du für mich auch solche Kinderfotos?«

Mischa grinste breit in den Rückspiegel. »Nein.«

»Nein? Und wenn sie mich kidnappen?«

»Tja, dann bist du im Arsch.«

Bernd lachte und schlug ihm auf die Schulter. »Cool. So was dachte ich mir.«

Sie kamen an ein paar verlassenen Häusern vorbei, nicht mal ein Dorf, nur zwei Kreuzungen. Kaputte Zäune, zersprungene Fensterscheiben. Als einziges Lebenszeichen staksten ein paar zerrupfte, magere Hühner am Straßenrand umher.

Mischa griff wieder in seine Tasche, und Luka fragte sich, was wohl als nächstes käme, doch diesmal zog er bloß eine Brotbüchse hervor, die er mit einer Hand öffnete. Augenblicklich breitete sich der Geruch von Bratfett und Hackfleisch im Auto aus. Luka versuchte, ihr Fenster weiter herunterzulassen, doch es war schon am Anschlag. Mischa hielt ihr stolz die offene Dose unter die Nase. »Wareniki?«, fragte er. Sie betrachtete die hellen Teigtaschen und wehrte ab, doch Mischa hielt sie ihr weiter ins Gesicht. »Sind wie – Piroggen. Maultaschen. Hat meine Frau gemacht.«

»Danke, aber es ist zu heiß«, murmelte Luka. Bernd beugte sich vor. »Ich nehme welche! Hab schon viel Gutes von der ukrainischen Küche gehört.«

Lukas Telefon klingelte in ihrer Hand, wieder war es Alex. Hoffentlich hatte er nicht noch weitere Ergebnisse der Marktforschung zu verkünden. Doch seine Stimme klang ernst. »Hier gehen gerade mehrere Eilmeldungen ein. Ein Wohnblock in Tschernihiw ist getroffen worden. Gibt wohl einige Tote. Könnt ihr hinfahren?«

Luka drehte sich zu Mischa. »Wie weit ist Tschernihiw?«

Er dachte kurz nach, hielt drei Finger hoch.

»Drei Stunden«, sagte sie ins Handy.

»Gut. Dann planen wir dich für alle Nachrichten ab siebzehn Uhr ein, die ganze Abendschiene. Ich schicke dir die Fragen. Und bitte: keinen –«

»Keinen Zopf, ja«, sagte sie. »Ist angekommen.«

Luka steckte das Telefon weg. Wenn sie ehrlich sein sollte, war sie erleichtert. Natürlich war so ein Angriff schrecklich. Aber jetzt gab es einen Plan, einen Auftrag, den sie erfüllen konnte. Sie war wieder in ihrem Element. Sie wandte sich den beiden Männern im Wagen zu. »Also, Planänderung, wir fahren nach Norden und machen Live-Schalten.«

Mischa gab das neue Ziel in sein Navigationsgerät ein. Besorgt betrachtete er die Strecke.

»Hm«, murmelte er.

»Was ist?«

Er blickte weiter auf die Karte.

»Ist da Sperrgebiet?«, fragte Luka.

»Nicht direkt«, sagte er zögernd. »Aber es ist nicht ganz ungefährlich, hier hat es schon Vorfälle gegeben … besser wir fahren außen herum.«

Luka sah auf das Navi. »Du meinst hier, auf dieser Strecke? Aber die ist ja viel länger. Dann verlieren wir so viel Zeit.« Sie schüttelte den Kopf. »Nein, fahr durch. Es wird schon gehen. Besser, wir kommen rechtzeitig an.«

Mischa zögerte, dann zuckte er mit den Achseln. »Ok. Versuchen wir.« Er wendete den Wagen und fuhr bei der nächsten Ausfahrt Richtung Norden ab. Luka drehte sich zu Bernd um. »Bei den Schalten. Ganz wichtig ist, dass du das Bild richtig einrichtest, ja? Du musst mir vorher unbedingt zeigen, wie es aussieht.«

Bernd griff sich noch eine Teigtasche aus der Tupperdose und schob sie sich ganz in den Mund. »Hab schon verstanden«, sagte er kauend. »Keine Ohren.«

Luka grinste und verdrehte die Augen. »Genau.«

»Schneid dir doch einfach die Ohren ab«, schlug er vor. »Wie van Gogh.«

Sie blickte nach vorne. Sie hatten den Wald hinter sich gelassen, um sie herum säumten gelbe Felder die leere Straße, Ähren standen darauf. Plötzlich ertönte ein durchdringendes Pop-Pop-Pop-Geräusch direkt neben ihnen, der Opel schleuderte nach links, Mischa steuerte dagegen. Das Auto rutschte rechts über die Fahrbahn. Luka verstand nicht, was passierte, er schien die Kontrolle über den Wagen verloren zu haben oder wurden sie beschossen? Sie duckte sich. Mischa hatte die Augen weit aufgerissen und hielt das Lenkrad mit beiden Händen fest umklammert. Nach einer halben Ewigkeit kamen sie mitten auf der Straße zum Stehen. Mischa löste hektisch seinen Gurt. »Raus aus dem Auto!«

Luka öffnete die Tür und rutschte von ihrem Sitz auf den Asphalt. Neben ihr hockte Bernd, die Kamera auf dem Schoß, Mischa kam auf allen Vieren um den Wagen herumgekrochen, quetschte sich mit ihnen an die Karosserie.

»Ich glaube, die Kamera hat etwas abbekommen«, sagte Bernd.

»Psst«, Mischa legte den Zeigefinger an die Lippen. »Wir müssen leise sein. Es kann sein, dass es ein Anschlag war. Von einer Drohne. Vielleicht kommt noch etwas nach.« Er keuchte. »Wir müssen ganz ruhig sein.«

Luka versuchte, leise zu atmen, um sie herum herrschte Stille. Nur das Zirpen und Zwitschern von den Feldern war zu hören. Sie schloss die Augen. Sie hatte sich angewöhnt, in Momenten der Angst an ihren Vater zu denken, an seine langen, schmalen Hände, an den Geruch des Haarwassers, der allen seinen Dingen anhing. Sie hatte es als Kind immer beruhigend gefunden, sich abends in seinen Mantel zu wickeln und diesen Duft einzuatmen. Sie musste ihn unbedingt anrufen, das letzte Mal, als sie es auf seinem Handy versucht hatte, war er nicht drangegangen. Bestimmt überforderte es ihn. Sie würde sich sofort melden, wenn sie das hier überstanden hatte.

Ein gellender Ton zerschnitt die Stille, er hallte über die Felder, ein schrilles Klingeln, das sie nicht einordnen konnte. Was war das? Mischa und Bernd starrten sie entsetzt an, jetzt erst merkte sie, dass das Geräusch von ihr kam, aus ihrer Tasche. Ihr Handy! Luka zuckte zusammen und suchte hektisch danach. Mischa sah sie mit aufgerissenen Augen an. »Mach das Handy aus!«, zischte er. Luka wühlte weiter, in ihrer Nervosität griff sie daneben, endlich hatte sie das Telefon gefunden, es war eine Bonner Nummer. Mist. Bestimmt ging es um ihren Vater. Konnte sie doch drangehen? Sie sah Mischa flehend an, doch der schüttelte vehement den Kopf. Das Handy klingelte weiter, wo war der Knopf, um es auszustellen? Sie wischte hektisch darauf herum, dabei nahm sie aus Versehen den Anruf an.

»Hallo?« Eine schrille Stimme ertönte am anderen Ende der Leitung. »Hallo, Lukardis? Hier ist Loretta, Loretta Fischer, aus der Adelheidstraße. Ich bin die Nachbarin deines Vaters. Es ist ein Notfall!« Es war unglaublich, wie laut Lorettas Organ aus dem Handy dröhnte. Ihre Stimme schien durch die gesamte Ostukraine zu hallen.

Mischa knuffte ihr in den Arm. »Leg sofort auf!«

»Lukardis, euer Vater läuft in Badehose durch die Nachbarschaft und will schwimmen!«, schrie Loretta. »Morgens um sechs! So geht das nicht weiter!«

»Ich kümmere mich«, flüsterte Luka. »Ich muss auflegen, okay? Ich kümmere mich!«

Ich stehe buchstäblich im Kugelhagel, hätte sie gerne ergänzt.

»Leg auf«, zischte Mischa. Er spähte über den Kotflügel in die Richtung, aus der der Angriff gekommen war. »Ich höre etwas.«

Luka sah sich um, dann stupste sie Bernd an und machte mit ihrer freien Hand eine kurbelnde Bewegung. Bernd nickte, er hob die Kamera auf die Schulter.

»Das wäre wirklich gut«, Lorettas Stimme klang vorwurfsvoll. »Einer von euch dreien müsste sich wirklich einmal –« Luka drückte auf die rote Taste, in der Sekunde knallte es.

Tom

Tom beugte sich über den Eimer und würgte laut. Erst kam nichts, nur ein tiefes Röhren aus seinen Eingeweiden, drei, vier Mal, schließlich produzierte sein Körper einen Schwall säuerlicher Flüssigkeit, die in den Behälter klatschte. Zum Glück befand sich nur Tee in seinem Magen, das Ganze war nicht so widerlich, wie es hätte sein können. Schon kam die nächste Ladung. Wieder und wieder übergab er sich, dabei machte er grauenvolle, animalische Geräusche, die ihn selbst gruselten. Noch nie hatte er solche Laute von sich gegeben. In jedem anderen Kontext wäre es unpassend und peinlich gewesen, vor anderen Menschen so herumzuröhren. Der Leiter einer psychiatrischen Klinik, der mit Fremden im Kreis auf Isomatten lag und im Strahl kotzte. Kaum zu glauben, dass er für dieses Vergnügen bezahlte, und zwar nicht zu knapp, und auch nicht zum ersten Mal. Doch das Übergeben gehörte dazu, es galt als Befreiung, als Reinigung. Eine Frau in beigen Flatterkleidern kam vorbei und entfernte diskret die volle, überschwappende Schüssel.

Ermattet schloss Tom die Augen und ließ sich wieder nach hinten sinken. Was würde sein Körper noch produzieren? Kam noch eine Ladung, noch so eine Fontäne? Er fühlte sich wie ein … wie hießen die Dinger in Island? Wie ein Geysir. Er fühlte sich wie ein Geysir. Er hatte keine Kontrolle mehr über sich, er konnte es nicht steuern, es war wie eine Kraft, die von ihm Besitz ergriffen hatte. Er versuchte, die Übelkeit wegzuatmen, doch wieder spürte er einen neuen Schwall in sich aufsteigen. Schnell setzte er sich, gerade in dem Moment, als ihm eine neue Schüssel gereicht wurde. Immerhin traf er.

Er horchte in sich hinein. Es schien erst einmal vorbei zu sein. Sein Körper war leer. Kraftlos rieb er sich die Augen und sah sich um. Er lag zwischen Hügeln aus Decken in einer Scheune im Emsland, ein paar flackernde Kerzen dazwischen. Doch niemand schlief, überall war Bewegung, ein paar Kursteilnehmer warfen sich hin und her auf ihren Isomatten wie in einem unsichtbaren Kampf, andere ächzten. Es roch leicht nach Tierausscheidungen gepaart mit Erbrochenem. Vor einer halben Stunde hatten sie alle einen Becher Ayahuasca getrunken, eine ekelhafte, trübe Flüssigkeit, die aus einer Wurzel im Dschungel gewonnen wurde. Zwei Tage lang würde das dauern, was die Veranstalter »Zeremonie« nannten und von der sich alle etwas anderes erhofften, Erleuchtung oder Erkenntnis, Ruhe oder Akzeptanz. Manche kamen, um eine Sucht zu überwinden oder eine traumatische Erfahrung.

Dennis hatte ihm von den Zeremonien erzählt. Ein bis zwei Mal im Monat fänden sie statt, immer an anderen Orten, man nahm Pflanzen aus dem Amazonas zu sich und erlangte unbeschreibliche Einsichten. Fast alle Teilnehmer müssten sich von dem Saft übergeben, doch es lohne sich für das, was danach käme.

»Ein Wochenende bringt mehr als zehn Jahre Couch«, hatte Dennis berichtet, während er mit Zigarette im Mundwinkel auf Toms Sofa lag.

»Ach, komm«, erwiderte Tom, wobei er ihn verstohlen betrachtete, wie er so entspannt dalag und so umwerfend aussah, mit seinen rötlichen Haaren, den Sommersprossen auf der hellen, schimmernden Haut, so nackt und so perfekt.

»Das ist jetzt noch kein bestechendes Argument«, sagte Tom. »Wir alle wissen, dass zehn Jahre Therapie meistens nichts bringen.«

Eine junge Frau neben ihm begann zu weinen. Andere stöhnten laut, als durchlebten sie schlimmste Alpträume. Tom drehte sich zur Seite. Es fiel ihm immer noch schwer, bei den Zeremonien das Leid der anderen auszublenden, vielleicht weil er als Arzt eine gewissermaßen beruflich bedingte Verantwortung empfand. Aber er war nicht bei der Arbeit, im Gegenteil, er war bis fast an die holländische Grenze gefahren, um keine Verantwortung für andere übernehmen zu müssen. Er wollte anonym sein, weit weg von seinem sonstigen Leben, sich ganz auf diese Erfahrung einlassen. Er war jetzt nicht zuständig.

Um euch herum werden Dinge geschehen, Schmerz, Trauer, Glück – konzentriert euch ganz auf eure eigene Reise, hatte Esther, die durch die Zeremonien führte, zu Beginn gesagt. Jetzt schritt sie in ihren beigen Leinenkleidern zwischen den Teilnehmern hindurch. Ab und zu blieb sie bei einem Hügel stehen, betrachtete jemanden, dann winkte sie eine Assistentin herbei und ging weiter.

Etwas an ihr erinnerte Tom an seine kleine Schwester, sie hatte ein besonders feines Gesicht, wie Elena trug sie ihr Haar in einem kurzen Pixie-Schnitt, allerdings war es grau. Ihre Haut war gebräunt und erstaunlich faltenfrei. Tom hatte Esther vor der ersten Zeremonie gegoogelt, sie war Mitte sechzig, genau konnte er das nicht feststellen, und kam natürlich aus Kalifornien. Jetzt blieb sie bei jemandem stehen, der laut stöhnte, und hockte sich neben ihn.

Tom spürte einen Druck im Oberkörper. Es war die Umarmung der Pflanze, so hatte es Esther genannt. Bald würden die Halluzinationen beginnen, die Reise. Seine Arme kribbelten, ihm wurde warm. Die junge Frau neben ihm begann jetzt, heftig zu schluchzen. Sollte er doch helfen? Nein. Er dachte an Esthers Rat, er versuchte, ihn zu befolgen, sich ganz auf seine Wahrnehmung zu konzentrieren. Er schloss die Augen und zog sich die Decke über den Kopf. Er musste lernen, die Stimmen um ihn herum leise werden zu lassen, auszublenden, er wollte sich auf sich konzentrieren, seinen Atem, seinen Körper, nicht auf die zwanzig Fremden, die ständig Geräusche von sich gaben. Doch es fiel ihm schwer, trotz oder vielleicht gerade wegen der psychedelischen Musik, die bei diesen Zeremonien immer dröhnte. Beim nächsten Mal würde er Ohropax mitnehmen.

Ein Wochenende bringt mehr als zehn Jahre Couch. Er wusste nicht, ob er diesem Spruch von Dennis zustimmte. Aber als Psychiater hatte er inzwischen ohnehin eine kritische Sicht auf Gesprächstherapie, die nicht von Medikamenten begleitet wurde. Oft bestand sie aus nichts als ewigen Gedankenschleifen, unendlichem Gelaber über Träume und Kindheitserfahrungen, während viel wertvolle Zeit verloren ging und sich beim Patienten nichts änderte, im Gegenteil, oft verfestigte sich sogar das neurotische Verhalten. Nur der Leidensdruck nahm durch das ewige Reden ab und somit auch der Wille, etwas zu verändern. Im Grunde betrachtete er Gesprächstherapie als völlig sinnlos.

Er dachte an Dennis, den er in der Supervision kennengelernt hatte und mit dem er schon seit drei Jahren eine On/Off-Beziehung führte. Dennis fuhr inzwischen ungefähr einmal im Monat zu Zeremonien. Mal waren es einwöchige Retreats in Costa Rica oder in Südfrankreich, dann wieder Wochenenden in irgendwelchen abgelegenen Scheunen in Deutschland. Tom fragte sich manchmal, woher er das Geld nahm, eigentlich kam er frisch von der Uni. Doch er hielt sich zurück, in allem, was Dennis betraf, hielt er sich zurück, obwohl er ihn mochte und vielleicht noch mehr möglich gewesen wäre. Doch der Altersunterschied war zu groß, und außerdem wollte Tom sich nicht binden, er suchte ja nichts Festes, nie.

Langsam spürte Tom, wie sein Körper leicht zu vibrieren begann. Die Pflanze entfaltete jetzt ihre volle Wirkung. Er fühlte sich klar. Erstaunlicherweise war er nicht benebelt wie bei Alkohol oder anderen Drogen, er hätte problemlos Auto fahren können.

Eine Stelle an seinem Kopf juckte. Er versuchte, sie zu ignorieren. Wann würde er aufhören, das alles wahrzunehmen, jedes körperliche Zipperlein, jedes Geräusch in seiner Umgebung? Das Jucken wurde schlimmer. Tom versuchte, seine Gedanken auf etwas anderes zu lenken. Er hatte einmal gelesen, dass es in Nepal buddhistische Mönche gab, die nackt im Schnee saßen und sich allein dadurch wärmten, dass sie wieder und wieder »ein kleines Feuer brennt in mir« aufsagten.

Er seufzte und kratzte sich.

Sein Magen knurrte. Er hatte in den letzten vierundzwanzig Stunden nichts gegessen, in den Tagen zuvor nur Reis und Gemüse. Er hatte sich an den Ernährungsplan gehalten, den sie ihm per Post zugeschickt hatten, handschriftlich, mit Tinte auf hellen Kartonkarten. Eine spirituelle Reise ins Unbekannte. Kein Fleisch, kein Alkohol, keine Zigaretten in der Woche vor der Zeremonie, keine fluorhaltige Zahnpasta. Nicht mal Kohlensäure war erlaubt. Im Dschungel gibt es kein Sprudelwasser, hatte auf einer der Karten gestanden. Ja, aber war ein hässliches Kaff an der deutsch-holländischen Grenze der Dschungel? Egal, er hatte sich daran gehalten, in solchen Dingen war er eisern. Nicht einmal ferngesehen hatte er, um seinen Geist zu schärfen und sich nicht abzulenken von der spirituellen Reise, die ihm bevorstand. Er hatte keine Zeitung gelesen, keine Schmerzmittel genommen, keine Gewürze gegessen.

Die Musik wechselte jetzt zu Urwaldgeräuschen, die aus versteckten Boxen kamen. Eine junge Assistentin ging durch die Reihen und sammelte alle Schüsseln ein, die Kotzerei war vorbei. Sie trug die gleichen Kleider wie Esther und lächelte ihm zu. Diesen Zeremonien hing etwas Sektenhaftes an, jedes Mal dachte Tom das. In seinen Augen war das ganze Gewese um die Wochenenden – die Instruktionen, die Kleiderordnung, die Tatsache, dass sich niemand beim Namen nennen durfte – ziemlich lächerlich. Doch er versuchte, diese Gedanken abzustreifen; Dennis hatte ihn darauf hingewiesen, dass sein ständiger Hang, Dinge zu analysieren, zu bewerten, einzuordnen, nur dazu führen würde, dass er eine Distanz zu diesem Erlebnis aufbaute, und das wollte er nicht. Er wollte sich fallen lassen, sich der Erfahrung hingeben, ausnahmsweise, ohne sie intellektuell auseinanderzuschrauben.

Das Kribbeln in Armen und Beinen wurde stärker, sein Körper begann, leicht zu vibrieren. Dieses Gefühl liebte er am meisten, wenn er merkte, dass die Mauern um ihn herum sich langsam senkten. Er öffnete die Augen, oben im Dach der Scheune war eine kleine Luke, durch die man den tiefblauen Abendhimmel sehen konnte. Er fühlte eine Offenheit im Körper, eine Verbindung, er strahlte nach oben ins All.

Esther schritt an ihm vorbei.

»Hattest du eine traumatische Geburt?«, hatte sie ihn gefragt, als sie ihn zum ersten Mal bei einer Zeremonie begrüßt hatte. Tom war zu verblüfft gewesen, um zu antworten. Meinte sie tatsächlich seine eigene Geburt, die vor über vierzig Jahren? Seine Mutter hatte nie etwas davon berichtet.

»Ich glaube nicht«, hatte er gesagt und die Flüssigkeit entgegengenommen. Die Frage hatte ihn beschäftigt, schließlich kam er aus einer Familie, in der Dinge wie die eigene Geburt nicht aufgearbeitet wurden. Nichts wurde aufgearbeitet. Bei körperlichen Schmerzen kam der Rat »abhacken«, bei Trauer folgte der Hinweis, man solle sich zusammenreißen oder einfach mal an die frische Luft gehen.

Die Frage machte ihm Sorgen. Würde er auf diesem Trip seine Mutter treffen? Es hieß ja, dass man bei einer Zeremonie manchmal Kontakt zu Verstorbenen bekam. Diese Möglichkeit hatte er bisher noch gar nicht in Betracht gezogen, es wäre ihm auch nicht besonders recht gewesen. Obwohl er seine Mutter schmerzlich vermisste und mehrfach am Tag das Bedürfnis hatte, ihr Dinge zu erzählen, obwohl er ständig an sie dachte, an den Klang ihrer Stimme, ihr Lachen, den Geruch des ewigen Zigarettenqualms – er hätte Angst vor einem Wiedersehen gehabt. Vielleicht, weil für ihn die Monate vor ihrem Tod alles überlagerten. Diese Zeit war immer noch schmerzlich für ihn, wochenlang hatte Tom sie damals gepflegt. Elena war noch zu klein gewesen, Luka schon ausgezogen, sein Vater immer bei der Arbeit. Tom hatte sich gekümmert, er hatte Brei für sie angerührt, Medikamente verabreicht, Tee gekocht. Er hatte sie ins Bad getragen, ihr die Haare gewaschen. Er konnte sich noch genau an das Gefühl erinnern, wenn er ihren schmalen Körper hochhob, wie sie sich an ihm festhielt.

Zum Schluss, als sie nicht mehr sprechen konnte, kommunizierte sie nur noch mit Blicken und Handzeichen mit ihm, nur er verstand sie. Es hatte eine solche Intimität zwischen ihnen gegeben in diesen letzten Wochen, dass er, als sie schließlich starb, sich nicht des Gefühls hatte erwehren können, sie im Stich gelassen zu haben.

Nein, hier war nicht der richtige Ort, um seine Mutter wiederzusehen. Nicht, dass sie eine solche Zeremonie abgelehnt hätte, seine Mutter hatte kaum etwas abgelehnt, außer dem Lebensentwurf seines Vaters vielleicht. Und doch hätte er sich vor ihr geschämt, an einer Veranstaltung teilzunehmen, bei der man Fremde dafür bezahlte, dass sie einen trösteten.

Die Medizin breitete sich in seinem Körper aus wie Wasser in den Ästen eines vertrockneten Baumes. In jedes noch so kleine Gefäß sickerte sie, er war jetzt voll und ganz erfüllt von ihr. Er schwebte über sich und war doch in seinem Körper. Seine Zellen pulsierten, sie nahmen die Schwingungen des Universums auf. Dieses Gefühl war es, das Tom schon nach dem ersten Mal überzeugt hatte. Plötzlich war alles klar geworden. Er hatte sich in sein Unterbewusstsein begeben wie ein Reisender. Alles, was ihn bedrückte in seinem Leben, alles, was in eine Schieflage geraten war, verstand er auf einmal; mehr noch, er söhnte sich damit aus. Bis zu diesen Zeremonien war ihm der Alltag in der Klinik zunehmend gegen den Strich gegangen – die reichen, verwöhnten Patientinnen, die Leere, der Druck, Geld verdienen zu müssen – er hatte so oft mit sich gerungen, seinen Enttäuschungen, seiner Einsamkeit. Den ewigen Fragen nach dem Sinn. Der Tatsache, dass er keine Erfüllung spürte, trotz allem, was er im Leben erreicht hatte. Dass er allein war und sich doch auf niemanden einlassen konnte. Jetzt hatte er einen Weg gefunden, einen Ausgleich, der alles erträglich machte.

Plötzlich merkte Tom, dass er schluchzte. Sofort erschien Esther, und setzte sich zu ihm. Sie hielt ihm etwas an die Lippen.

»Noch mehr?«, fragte Tom.

Sie nickte. »Es wird dir guttun. Lass alles raus.«

Er trank die Flüssigkeit, kurz würgte er, der Geschmack war so faulig und bitter.

Esther nahm seinen Kopf in ihre Hand. Mit einem Mal kam es ihm vor, als sei seine Mutter bei ihm, als sei sie in Esthers Körper geschlüpft, um ihn zu trösten und um Verzeihung zu bitten, dafür, dass sie ihn allein gelassen hatte, mit Hans, seiner Kälte, seiner Rigidität. Seine Mutter legte ihm die Hand auf den Kopf. Tom fühlte sich wie ein hilfloser Junge, verlassen und einsam. Er schluchzte laut auf, vergrub das Gesicht in den Händen, sein Körper wurde geschüttelt von Trauer.

Dann war es vorbei. So schnell, wie der Abgrund gekommen war, wurde der Schleier wieder hochgehoben, alles fiel von ihm ab, es war zu Ende, er hatte es geschafft, er war hindurchgetaucht wie durch eine Welle. Erleichtert ließ er sich auf den Rücken rollen, er lachte.

Der Kies knirschte unter Toms Füßen, als er die Scheune verließ. Der Himmel über ihm strahlte in kräftigem Blau, die Bäume leuchteten. Die Äste wogten leicht im Wind. Er spürte die Steine, die Luft, das Universum um ihn herum, er hatte immer noch diese gewisse Durchlässigkeit, als verlasse er die Zeremonie mit weniger Hautschichten. Esther stand neben dem Tor und lächelte ihm zu, sie machte eine leichte Verbeugung, die er wiederholte. Es war eine besonders gute Zeremonie gewesen. Die Welt kam ihm anders vor als noch vorgestern, heller, schärfer, klarer.

Er öffnete die Tür seines alten BMWs, stieg ein und kurbelte die Fenster herunter, dann nahm er sein Handy aus dem Handschuhfach. Er schaltete es ein. Er hatte sich angewöhnt, sich nach der Zeremonie ein paar Notizen zu diktieren, damit nicht alle Gedanken und Empfindungen, die er gehabt hatte, verloren gingen. Das Telefon piepte, drei verpasste Anrufe, alle von Luka, dann erschien eine Nachricht.

Ruf mich an, es geht um Papa. Es ist etwas passiert.

Tom seufzte. Immer gab es irgendwelche Notfälle wegen Hans. Er konnte unmöglich jetzt mit ihr sprechen, es würde alles zerstören, seinen Zustand zunichtemachen.

Eine weitere Nachricht kam an.

Jemand muss sich kümmern.

Dann noch eine. Wo bist du?

Tom starrte eine Weile auf das Display. Das gute Gefühl, das ihn eben noch getragen hatte, war verflogen. Er schaltete das Handy wieder aus und legte es ins Handschuhfach. Dann ließ er den Motor an. Es war egoistisch, seine Schwester damit alleinzulassen, das wusste er. Doch es war ihm unmöglich, sich jetzt darum zu kümmern. Dieses Problem würde, wie all seine anderen, warten müssen.

Elena

Das Kindergeschrei war bereits auf der Straße zu hören. Juan und Elena tauschten müde Blicke aus, dann manövrierte er den winzigen Fiat zwischen die SUVs, die den gesamten Bürgersteig einnahmen. Er parkte, sie stiegen aus. Elena fächelte sich mit der Hand Luft zu, ohne dass es viel half. »Hitze plus Kinderkreischen, das wird ein Spaß«, sagte sie. Sie zog sich das Kleid glatt und betrachtete sich in der Spiegelung des Autofensters. Ob Paul da sein würde? Natürlich, die Frage war albern. Er arbeitete viel, aber nicht dauernd. Beim Geburtstag der Zwillinge zu fehlen, das würde Rike ihm nicht durchgehen lassen.

Nora hüpfte hinten von ihrem Kindersitz und rannte schon auf die Villa zu, Elena und Juan folgten ihr durch das Gartentor, den schmalen Weg durch den perfekt angelegten Vorgarten entlang, der zu einem Kubus aus Glas und Beton führte. Rike und Paul hatten das Haus vor zwei Jahren gebaut, mitten im gediegenen Köln-Rodenkirchen. Bestimmt hatte es mehrere Millionen gekostet, aber Pauls Gehalt gab das offensichtlich her. Elena seufzte bei dem Gedanken an ihre kalte, düstere Parterre-Wohnung. Juan sah zu ihr herüber, nahm ihre Hand und drückte sie. »Wir bleiben nicht lang«, sagte er.

Nora hatte bereits die Haustür erreicht und klingelte Sturm.

Elena holte tief Luft. »Bitte, maximal eine Stunde, länger halte ich das nicht–«

Jemand riss mit Schwung die Tür auf, Paul stand vor ihnen. Er schwankte ein bisschen, wie ein Bodenturner nach der Landung, die Party lief anscheinend schon eine ganze Weile. Sein hellblaues Hemd wies dunkle Flecken auf, es war bis zur Brust aufgeknöpft, Schweiß rann ihm die Schläfe herunter.

»Na endlich!« Er ging in die Hocke und hob eine Hand, Nora schlug ein. »Du wirst erwartet«, sagte er.

Auf der Terrasse scharte sich eine kreischende Kindertraube um einen Clown, der Tiere aus Luftballons bastelte – hochgewachsene Giraffen, langgezogene Dackel. Letztes Jahr war es ein Zauberer gewesen, der für die Unterhaltung der Kinder gesorgt hatte, davor wiederum ein Seil tanzender Artist. In den acht Jahren, die die Zwillinge nun auf der Welt weilten, waren ihre Geburtstage eine durchgeplante Angelegenheit, profane Spiele wie Topfschlagen oder Blinde Kuh gab es bei Rike und Paul nicht. Erstaunlicherweise machte das Unterhaltungsprogramm diese Veranstaltungen nicht weniger anstrengend.

Elena sah sich um. »Wie, nur Luftballons?«, murmelte sie mit gespielter Enttäuschung. Juan deutete ins obere Stockwerk der Villa. »Beyoncé singt sich gerade noch warm.« Sie lächelte.

Paul erschien wieder vor ihnen, dieses Mal trug er ein Tablett mit roten Getränken darauf, ganz der perfekte Gastgeber. »Der Drink des Tages ist ein Negroni«, sagte er und reichte ihnen die Gläser. Sie stießen an. »Auf Fritz und Gustav«, sagte Juan.

»Auf ihre Eltern!«, sagte Paul. Er lachte verlegen und deutete auf die Party: »Zum Glück nur einmal im Jahr, dieser Zirkus.« Elena nahm einen Schluck, das Getränk war kalt und süß und auf eine angenehme Art bitter. Sie strich sich eine Strähne aus der Stirn. Warum entschuldigte er sich, als hätte er nichts damit zu tun, als würden sie das Theater nicht jedes Jahr veranstalten?

Sie erblickte Rike auf der anderen Seite der Terrasse, umgeben von weiteren Gästen. Ihre Cousine trug ein wunderschönes rotes Kleid, das Elena noch nie an ihr gesehen hatte. Rike hatte immer neue Kleider, neue Schuhe, neue Häuser. Finanziell hatten sie sich wirklich in entgegengesetzte Richtungen entwickelt. Und war das Moritz, mit dem sie dort stand?

Elena wandte sich wieder dem Gastgeber zu, der Juan gerade von einem Haus in der Eifel erzählte, das sie gekauft hatten, ein Dreiseitenhof, nur zwei Stunden entfernt. Ein Schnäppchen! Klar, man musste einiges machen, aber Rike liebte ja solche Projekte. »Ihr müsst euch das mal ansehen«, sagte er. »Das wäre bestimmt auch was für euch!«

Elena lächelte schmal, leerte ihr Glas und nahm sich das nächste vom Tablett. Wo war Tom? Normalerweise fehlte ihr Bruder nie bei solchen Anlässen, schließlich war er der Patenonkel der Zwillinge. Er kam sonst immer extra aus Berlin zu ihren Geburtstagen. Sie brauchte jetzt jemanden, um zu lästern, über das Überangebot an Kinderbespaßung, das schamlos zur Schau gestellte Geld. Besaßen Rike und Paul überhaupt ein Bücherregal? Ihr Bruder wäre perfekt für dieses Gespräch.

Plötzlich erschien Rike vor ihr, sie strahlte, weder Hitze noch Geschrei schienen ihr etwas anhaben zu können. »Hey! Toll, dass ihr da seid!« Sie umarmte Elena, sie stießen an. Kurz standen sie sich gegenüber, Elena fragte sich, was sie sagen konnte. Seit ein paar Jahren verliefen die Gespräche zwischen ihnen nicht mehr so natürlich wie früher.

»Sag mal, ist das Moritz da hinten? Den habe ich seit Jahren nicht gesehen.« Elena deutete auf die Gästegruppe, in der tatsächlich ihr Ex-Freund aus Schulzeiten stand. »Ich wusste gar nicht, dass ihr in Kontakt seid.«

Rike zuckte mit den Schultern. »So ab und an. Er macht bald sein eigenes Café auf, wusstest du das? In Nippes. Oh, entschuldige!« Ein paar weitere Gäste waren ums Haus gekommen, Rike eilte ihnen entgegen.

Elena wischte sich ein paar Schweißperlen von der Stirn. Paul beschrieb immer noch den bescheuerten Bauernhof.

»Wann kommt Tom?«, fragte sie.

Paul hielt inne. »Der hat irgendein Seminar.«

»Echt? In der Klinik?«

Er hob eine Augenbraue. »Ihr sprecht doch drei Mal am Tag miteinander.«

Es stimmte, normalerweise wusste Elena alles über Toms Leben. Doch seit ein paar Wochen herrschte Funkstille zwischen ihnen, seit der Sache mit ihrem Vater. Sie war zu Hans gefahren, mal wieder, weil ihre Geschwister natürlich keine Zeit gehabt hatten. Dabei hatte sie von allen dreien eigentlich das schlechteste Verhältnis zu ihm, auch an Nora zeigte er kaum Interesse. Nach dem letzten Besuch, zwei anstrengenden Tagen, hatte er sie dann auch noch bezichtigt, die Bettwäsche gestohlen zu haben. (Sie hatte sie in die Waschmaschine getan, selbst Jadwiga bestätigte es später, aber Hans war wie immer nicht von seiner Meinung abzubringen gewesen.) Weder Tom noch Luka hatten Partei für sie ergriffen, als sie ihnen entrüstet davon erzählt hatte.

Egal, jetzt hatte sie ohnehin andere Sorgen. Gerade wollte sie es Paul erklären, doch er war wieder in das Gespräch mit Juan vertieft. Ignorierte Paul sie eigentlich? Paul ist wie ein Leuchtturm, ab und zu fällt sein Licht auf dich, hatte Tom früher oft über ihn gesagt. Vielleicht war jetzt der Punkt gekommen, an dem der Leuchtturm sich weiterdrehte.

Elena spürte ein Stechen in der Brust, kurz griff sie sich in den Ausschnitt und zog ihren BH zurecht. Vielleicht war es ganz gut, dass ihr Bruder nicht da war. So war es einfacher. So geriet sie nicht in Versuchung, jemandem von den letzten Wochen zu erzählen. Sie konzentrierte sich auf den angenehm süßen Geschmack ihres Negroni. Herrliches Zeug. Der Clown hatte inzwischen einen großen Eimer aufgestellt, er begann, mit zwei Stöcken und einer Schnur große Seifenblasen in der Luft zu formen. Ein riesiges Exemplar zitterte bereits durch den Garten, Nora und die anderen Kinder liefen kreischend hinterher, bis es platzte.

Ihr war schwindlig, sie brauchte unbedingt ein Glas Wasser. Der Holzboden der Terrasse schien sich unter ihren Füßen zu bewegen. Im Haus war es leer und angenehm kühl, zwei Ventilatoren liefen in der Küche. Sie öffnete den Kühlschrank und nahm sich ein paar Eiswürfel heraus, die sie sich gegen die Handgelenke hielt. Einen Moment ließ sie die Tür geöffnet, die kalte Luft tat ihr gut. Langsam ließ der Schwindel nach. Sie musste mit Juan sprechen, dachte sie, vielleicht konnte sie einfach alleine von der Party verschwinden, ohne dass es auffiele. Er würde sich um Nora kümmern.

Sie spürte etwas an ihrem Hintern und drehte sich um. Paul stand hinter ihr mit glasigem Blick, er grinste und stach ihr mit einem gelben Ballonschwert in den Po. Elena schob das Schwert zur Seite, aber sie musste lächeln. »Bist du irre?«