9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

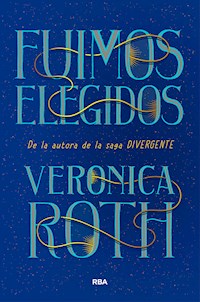

- Herausgeber: cbj

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Die Bestimmung-Reihe

- Sprache: Deutsch

Der atemberaubende Abschluss der Trilogie.

Die Fraktionen haben sich aufgelöst und Tris und Four erfahren, dass ihr ganzes Leben eine Lüge ist: Es gibt eine Welt außerhalb ihrer Stadt, außerhalb des Zauns. Für Tris und Four steht fest, dass sie diese neue Welt erkunden wollen. Gemeinsam. Doch sie müssen erkennen, dass die Lüge hinter dem Zaun größer ist, als alles, was sie sich vorstellen konnten, und die Wahrheit stellt ihr Leben völlig auf den Kopf. Als Tris dann auch noch die letzte Entscheidung treffen muss, kommt alles ganz anders als gedacht ... Der atemberaubende Abschluss der Trilogie.

Die grandiose Trilogie "Die Bestimmung" von Veronica Roth ist eine unendlich spannende Zukunftsvision voller überraschender Wendungen, heftiger Emotionen und kraftvoller Einblicke in die menschliche Natur – fesselnd bis zur letzten Seite!

Alle Bücher der Die-Bestimmung-Reihe:

Band 1 – Die Bestimmung

Band 2 – Tödliche Wahrheit

Band 3 – Letzte Entscheidung

Fours Geschichte ("Die Bestimmung" aus Fours Pespektive)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 670

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Veronica Roth

Die Bestimmung

Letzte Entscheidung

Aus dem Amerikanischen

von Petra Koob-Pawis und Michaela Link

cbt ist der Jugendbuchverlag

in der Verlagsgruppe Random House

Gesetzt nach den Regeln der Rechtschreibreform

1. Auflage 2014

© 2013 by Veronica Roth

Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel »Allegiant« bei

Katherine Tegen Books, an imprint of Harper Collins Children’s Books,

New York

© 2014 für die deutschsprachige Ausgabe cbt Verlag, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten

Dieses Werk wurde vermittelt durch die literarische Agentur Thomas

Schlück, 30287 Garbsen.

Aus dem Amerikanischen von Petra Koob-Pawis und Michaela Link

Umschlagmotiv: Jacket art™ & © Veronica Roth, Jacket art and design by Joel Tippie

Umschlagkonzeption: basic-book-design, Karl Müller-Bussdorf

mg · Herstellung: kw

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

ISBN: 978-3-641-09137-8

www.cbt-jugendbuch.de

www.die-bestimmung.de

Für Jo,

der mich leitet und stützt

Jede Frage, die beantwortet werden kann,

muss beantwortet oder zumindest angegangen werden.

Unlogische Gedankenprozesse müssen

unverzüglich infrage gestellt werden.

Falsche Antworten müssen korrigiert werden.

Richtige Antworten müssen bestätigt werden.

Auszug aus dem Ken-Manifest

1.Kapitel

Tris

Ich gehe in meiner Zelle im Hauptquartier der Ken auf und ab, ihre Worte hallen mir noch in den Ohren. »Ich werde Edith Prior heißen. Und es gibt vieles, was ich frohen Herzens vergessen werde.«

»Du hast sie wirklich nie gesehen? Nicht mal auf irgendwelchen Bildern?«, fragt Christina, die ein Kissen unter ihr verletztes Bein geschoben hat. Sie wurde bei unserer selbstmörderischen Mission, die Botschaft von Edith Priors Video mit der ganzen Stadt zu teilen, von einer Kugel getroffen. Da wussten wir allerdings noch nicht, wie diese Botschaft lauten würde. Wir ahnten nicht, dass sie uns den Boden unter den Füßen wegziehen und alles– die Fraktionen, unsere Identitäten– ins Wanken bringen würde. »Ist sie vielleicht deine Großmutter oder deine Tante oder so?«

»Nein, das habe ich dir doch schon gesagt.« Ich drehe mich um, als ich die Zellenwand erreiche. »Prior ist– war– der Name meines Vaters, deshalb kommt nur sein Familienzweig infrage. Aber Edith ist ein Altruan-Name, und alle Verwandten meines Vaters müssen Ken gewesen sein, also…«

»Also ist sie älter«, sagt Cara und lehnt ihren Kopf gegen die Wand. So sieht sie ihrem Bruder zum Verwechseln ähnlich. Meinem Freund Will, den ich erschossen habe. Doch dann richtet sich Cara wieder auf und sein Geist verschwindet. »Wahrscheinlich stammt sie aus einer früheren Generation deiner Familie. Dann ist sie eine Vorfahrin.«

»Vorfahrin.« Das Wort fühlt sich alt und schwer an, wie zerbröckelnder Stein. Ich streife mit den Fingern über die Wand der Zelle, ehe ich mich wieder umdrehe. Die Fliesen sind kalt und weiß.

Sie ist meine Vorfahrin, und das ist das Erbe, das sie mir hinterlassen hat: Freiheit vom Fraktionszwang und das Bewusstsein, dass meine Unbestimmtheit mehr bedeutet, als ich je ahnte. Mein Dasein ist ein Zeichen dafür, dass es an der Zeit ist, diese Stadt zu verlassen und denen jenseits des Zauns zu helfen.

»Ich will wissen«, sagt Cara und fährt mit der Hand über ihr Gesicht, »ich muss einfach wissen, wie lange wir schon hier sind. Könntest du mal eine Minute aufhören, pausenlos hin- und herzulaufen?«

Ich bleibe in der Mitte der Zelle stehen und blicke sie mit hochgezogenen Augenbrauen an.

»Tut mir leid«, murmelt sie.

»Schon okay«, sagt Christina. »Wir sind schon viel zu lange hier drin.«

Es müssen Tage vergangen sein, seit Evelyn mit nur wenigen knappen Kommandos die Kontrolle über das Chaos in der Eingangshalle des Hauptquartiers der Ken übernommen hat und alle Gefangenen in die Zellen im dritten Stock sperren ließ. In der Zwischenzeit ist eine Fraktionslose vorbeigekommen, um nach unseren Verletzungen zu sehen und Schmerzmittel zu verteilen, und wir bekamen ein paar Mal Essen und durften duschen, aber niemand hat auch nur ein Wort darüber verloren, was draußen passiert, egal wie sehr ich sie mit Fragen bestürmt habe.

»Eigentlich hätte ich schon viel früher mit Tobias gerechnet«, sage ich und lasse mich auf den Rand meiner Pritsche fallen. »Wo bleibt er denn?«

»Vielleicht ist er immer noch sauer, weil du ihn angelogen und hinter seinem Rücken mit seinem Vater gemeinsame Sache gemacht hast«, sagt Cara.

Ich blicke sie finster an.

»Four ist nicht so engstirnig«, erwidert Christina. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das sagt, um Cara zu widersprechen oder um mich zu beruhigen. »Wahrscheinlich hat ihn irgendwas daran gehindert. Er hat gesagt, dass du ihm vertrauen sollst.«

Inmitten des allgemeinen Durcheinanders, den panisch schreienden Menschen, hatte ich meine Finger in den Saum seines T-Shirts gekrallt, um ihn nicht zu verlieren, während die Fraktionslosen uns zur Treppe drängten. Er packte meine Handgelenke und schob mich von sich weg. Vertrau mir. Geh mit ihnen, sagte er zum Abschied.

»Ich gebe mir Mühe«, antwortete ich. Es ist die Wahrheit. Ich versuche wirklich, ihm zu vertrauen. Trotzdem– alles in mir, jede Faser meines Körpers fiebert nach Freiheit. Ich will ausbrechen, nicht nur aus dieser Zelle, sondern auch aus dem Gefängnis, das die Stadt da draußen ist.

Ich will mit eigenen Augen sehen, was hinter dem Zaun ist.

2.Kapitel

Tobias

Ich kann nicht durch diese Gänge laufen, ohne dass die Erinnerungen in mir aufsteigen. Erinnerungen an die Tage, die ich als Gefangener hier verbracht habe– meine nackten Füße, der pulsierende Schmerz bei jeder Bewegung. Und eine andere Erinnerung: Beatrice Prior auf dem Weg zu ihrer Hinrichtung. Das Trommeln meiner Fäuste an der Zellentür. Ihre Beine, die über Peters Armen baumeln, als er mir sagt, dass sie nur betäubt ist.

Ich hasse diesen Ort.

Das Gebäude ist nicht mehr so makellos wie damals, als es noch das Hauptquartier der Ken war. Jetzt ist es vom Krieg gezeichnet– die Wände sind voller Einschusslöcher, der Boden ist mit den knirschenden Scherben geplatzter Glühbirnen übersät. Ich laufe über schlammverkrustete Fußabdrücke und durch das flackernde Licht der Gänge zu ihrer Zelle. Mir wird ohne weiteres Zutritt gewährt, weil ich das Zeichen der Fraktionslosen– ein leerer Kreis– auf der schwarzen Armbinde und Evelyns Züge in meinem Gesicht trage. Der Name Tobias Eaton war immer mit Schande behaftet– jetzt bedeutet er Macht.

In der Zelle kauert Tris am Boden, Schulter an Schulter mit Christina, den beiden gegenüber sitzt Cara. Die Tris, die ich kenne, müsste blass und schmal wirken– denn genau so sieht sie aus–, aber stattdessen erfüllt sie den ganzen Raum.

Ihre großen Augen bohren sich in meine, und im nächsten Moment ist sie auch schon auf den Beinen, schlingt ihre Arme um meine Taille und vergräbt ihr Gesicht an meiner Brust.

Mit einer Hand packe ich sie an der Schulter, während ich mit der anderen durch ihr Haar fahre. Ich bin immer wieder überrascht, dass es nur bis zum Nacken reicht und nicht länger ist. Ich habe mich gefreut, als sie es abgeschnitten hat. Ihre neue Frisur war nicht mehr die eines Mädchens, sondern die einer Kriegerin– und ich wusste, dass sie genau das brauchen würde.

»Wie bist du hier reingekommen?«, fragt sie mit ihrer tiefen, klaren Stimme.

»Ich bin Tobias Eaton«, sage ich, und sie lacht.

»Richtig. Warum vergesse ich das immer?« Sie löst sich gerade genug von mir, um mich ansehen zu können. Ihr Blick ist fahrig und lässt mich an Laubblätter denken, die der Wind jeden Moment in alle Himmelsrichtungen zerstreuen kann. »Was passiert draußen? Warum hast du so lange gebraucht?«

Sie klingt verzweifelt, in ihrer Stimme liegt ein flehender Ton. Für mich ist dieser Ort mit vielen schrecklichen Erinnerungen verbunden, doch sie hat hier noch Schlimmeres erlebt– der Weg zu ihrer Hinrichtung, der Verrat ihres Bruders, das Angstserum. Ich muss sie hier rausholen.

Cara blickt neugierig auf und ich fühle mich irgendwie unwohl in meiner Haut. So als wäre sie bei einer ungeschickten Bewegung verrutscht und würde nun nicht mehr richtig sitzen. Ich hasse es, vor anderen Leuten zu sprechen.

»Evelyn hat die Stadt abgeriegelt«, sage ich. »Ohne ihre Genehmigung läuft nichts mehr, keiner wagt es, irgendetwas zu unternehmen. Vor ein paar Tagen hat sie eine Rede gehalten, in der sie die Leute dazu aufrief, sich gegen die Unterdrücker jenseits des Zauns zu verbünden.«

»Unterdrücker?«, fragt Christina. Sie zieht eine Ampulle aus ihrer Tasche und leert sie in einem Zug– wahrscheinlich Schmerzmittel für die Schusswunde in ihrem Bein.

Ich vergrabe meine Hände in den Hosentaschen. »Evelyn– und noch eine ganze Menge anderer Leute– denken, dass wir die Stadt nicht verlassen sollten, um ein paar Menschen zu helfen, die uns hier eingesperrt haben, damit sie uns irgendwann für was auch immer ausnutzen können. Ihrer Meinung nach sollten wir versuchen, die Stadt wieder aufzubauen, und uns auf unsere eigenen Probleme konzentrieren, statt ihr den Rücken zu kehren, um die Probleme anderer Leute zu lösen. Natürlich sind das jetzt meine Worte, aber es trifft den Kern«, sage ich. »Ich nehme an, dass diese Stimmung Evelyn nur recht ist, denn solange wir hier eingeschlossen sind, hat sie das Sagen. Sobald wir die Grenzen dieser Stadt verlassen, verliert sie die Kontrolle.«

»Na toll.« Tris verdreht die Augen. »Sie wählt natürlich die egoistische Option.«

»Aber sie hat nicht so ganz unrecht.« Christina schließt ihre Finger um die Ampulle. »Nicht, dass ich die Stadt nicht auch verlassen und die Welt draußen mit eigenen Augen sehen will, aber wir haben auch so schon genug eigene Probleme. Und überhaupt– wie sollen wir einem Haufen völlig fremder Menschen eigentlich helfen?«

Tris blickt nachdenklich ins Leere und kaut auf ihrer Wange.

»Keine Ahnung, ich weiß es nicht«, gibt sie schließlich zu.

Auf meiner Uhr sehe ich, dass es drei ist. Ich bin schon viel zu lange hier– lange genug, um Evelyns Misstrauen zu wecken. Ich habe ihr gesagt, dass ich nur in den Gefangenentrakt will, um mit Tris Schluss zu machen, und dass es nicht lange dauern würde. Ich bin mir nicht sicher, ob sie mir das abgenommen hat.

»Hört mal, eigentlich bin ich gekommen, um euch zu warnen«, sage ich laut. »Bald wird den Gefangenen der Prozess gemacht. Sie werden euch Wahrheitsserum verabreichen, und wenn alles so läuft, wie sie sich das vorstellen, wird man euch als Verräter verurteilen. Ich nehme an, darauf können wir alle verzichten.«

»Als Verräter?« Tris blickt finster. »Seit wann ist man ein Verräter, nur weil man der ganzen Stadt die Wahrheit zugänglich macht?«

»Es war ein Akt des Ungehorsams gegenüber euren Anführern«, sage ich. »Evelyn und ihre Anhänger wollen die Stadt nicht verlassen. Sie werden euch also nicht gerade dankbar sein, dass ihr dieses Video an die Öffentlichkeit gebracht habt.«

»Dann sind sie genau wie Jeanine!« Tris fuchtelt mit den Händen herum, als wolle sie auf etwas einschlagen, doch in der Zelle ist nichts. »Sie sind zu allem bereit, solange sie damit die Wahrheit unterdrücken können. Und wofür? Damit sie sich als Könige ihrer eigenen, kleinen Welt aufspielen können? Das ist einfach lächerlich.«

Ich sage es nicht laut, aber in diesem Fall teile ich die Meinung meiner Mutter. Ich bin den Menschen jenseits des Zauns nichts schuldig, ob ich nun ein Unbestimmter bin oder nicht. Und ich frage mich, ob ich mich wirklich für irgendwelche Fremden opfern will, um die Probleme der Menschheit zu lösen– was immer das heißen mag.

Andererseits drängt alles in mir danach, diese Stadt zu verlassen, und ich fühle mich wie ein Tier, das sich mit aller Macht aus einer Falle zu befreien versucht. Wild und nicht zu bändigen. Auf alles gefasst und bereit, mich notfalls durchzubeißen.

»Wie dem auch sei«, sage ich vorsichtig, »falls das Wahrheitsserum bei dir wirken sollte, werden sie dich verurteilen.«

»Falls das Wahrheitsserum wirken sollte?«, wiederholt Cara und verengt ihre Augen zu Schlitzen.

»Unbestimmt«, sagt Tris und deutet auf ihren Kopf. »Schon vergessen?«

»Das ist faszinierend.« Cara steckt eine Haarsträhne zurück in den Knoten in ihrem Nacken. »Aber auch untypisch. Meiner Erfahrung nach können die meisten Unbestimmten sich der Wirkung des Wahrheitsserums nicht entziehen. Ich frage mich, warum gerade du es kannst.«

»Du und alle anderen Ken, die mir je eine Injektionsnadel in die Haut gerammt haben«, schießt Tris zurück.

»Könnten wir vielleicht beim Thema bleiben? Mir wäre es lieber, wenn ich euch nicht gewaltsam aus dem Gefängnis befreien müsste«, mische ich mich ein. Plötzlich sehne ich mich nach Trost und strecke den Arm nach Tris aus. Sie hebt ihre Hand und unsere Finger verschränken sich. Wir beide gehören nicht zu der Sorte Mensch, die sich achtlos berührt; zwischen uns ist jede Berührung bedeutungsvoll, eine Quelle der Energie und Erleichterung.

»Okay, okay«, sagt sie, und ihre Stimme klingt jetzt viel sanfter. »Was schlägst du vor?«

»Ich werde Evelyn überreden, deine Aussage als Erstes anzuhören, noch vor den beiden anderen«, sage ich. »Dann musst du dir nur noch eine Lüge einfallen lassen, die Christina und Cara entlastet, und sie dann unter dem angeblichen Einfluss des Wahrheitsserums verkünden.«

»Welche Lüge könnte uns alle entlasten?«

»Ich dachte, das überlasse ich dir«, sage ich. »Du bist die bessere Lügnerin.«

Noch während ich das sage, spüre ich, dass ich damit einen wunden Punkt zwischen uns treffe. Tris hat mich so oft angelogen. Sie hat mir versprochen, nicht zum Quartier der Ken und damit in ihren sicheren Tod zu gehen, als Jeanine einen Unbestimmten als Opfer forderte– und ist dann doch gegangen. Sie hat gesagt, sie würde beim Angriff auf die Ken zu Hause bleiben, hat dann aber im Hauptquartier der Ken an der Seite meines Vaters gekämpft. Ich kann verstehen, warum sie all diese Dinge getan hat– aber das heißt nicht, dass dabei nichts zwischen uns kaputtgegangen ist.

»Ja.« Sie starrt auf ihre Schuhe. »Okay, ich werde mir etwas ausdenken.«

Ich lege meine Hand auf ihren Arm. »Ich werde mit Evelyn über deine Anhörung sprechen, und versuche, sie zu beschleunigen.«

»Danke.«

Ich spüre das vertraute Verlangen, mich von meinem Körper zu lösen und in Gedanken mit ihr zu sprechen. Genauso wie ich sie jedes Mal, wenn ich sie sehe, küssen will, denn auch nur die kleinste Distanz zwischen uns ist für mich schier unerträglich. Unsere Finger, die gerade noch locker verschränkt waren, verhaken sich ineinander. Ich spüre ihre feuchte Haut klebrig auf meiner Handfläche, die von zu vielen Haltegriffen an zu vielen fahrenden Zügen aufgeraut ist. Jetzt wirkt sie tatsächlich blass und schmal, aber ihre Augen erinnern mich an den unendlich weiten Himmel.

»Wenn ihr euch küssen wollt, tut mir den Gefallen und warnt mich rechtzeitig vor, dann schaue ich weg«, sagt Christina.

»Tja, genau das haben wir vor«, sagt Tris. Und genau das tun wir.

Ich berühre ihre Wange, um den Kuss hinauszuzögern, und presse ihre Lippen auf meine, um jede einzelne Stelle auszukosten, an der wir uns berühren und wieder voneinander lösen. Ich trinke ihren Atem, der sich mit meinem vermischt, und ich spüre, wie ihre Nase über meine streift. Ich suche nach den richtigen Worten, aber sie sind zu intim, also schlucke ich sie hinunter. Im nächsten Moment beschließe ich, dass es darauf nicht ankommt.

»Ich wünschte, wir wären alleine«, sage ich und gehe rückwärts aus der Zelle.

Sie lächelt. »Das wünsche ich mir beinahe immer.«

Während ich die Tür hinter mir zuziehe, werfe ich einen letzten Blick in die Zelle. Christina tut so, als müsste sie sich übergeben, Cara lacht und Tris steht einfach da.

3.Kapitel

Tris

»Ihr seid alle Idioten.« Ich habe die Hände in meinem Schoß geballt wie ein schlafendes Kleinkind. Das Wahrheitsserum lässt meine Glieder bleiern werden. Über meinen Augenbrauen sammeln sich die Schweißperlen. »Ihr solltet mir danken, anstatt mich zu verhören.«

»Wir sollten dir dafür danken, dass du dich über die Anweisungen deiner Fraktionsführer hinweggesetzt hast? Dass du versucht hast, eine deiner Anführerinnen daran zu hindern, Jeanine Matthews zu töten? Du hast dich wie eine Verräterin verhalten.« Aus Evelyn Johnsons Mund klingt das Wort wie das Zischen einer Schlange. Wir sind im Konferenzraum des Hauptquartiers der Ken, wo die Verhandlungen stattfinden. Wir waren mindestens eine Woche lang eingesperrt.

Mein Blick fällt auf Tobias, der halb im Schatten verborgen hinter seiner Mutter steht. Er weicht meinem Blick aus, seit ich auf diesem Stuhl sitze und sie den Kabelbinder, der um meine Handgelenke gewickelt war, zerschnitten haben. Doch jetzt treffen sich unsere Blicke, und mir ist klar, dass dies mein Stichwort ist.

Seit ich weiß, dass ich es kann, fällt mir das Lügen leichter. Ich muss nur die Schwere aus meinem Kopf verdrängen, die das Wahrheitsserum hinterlässt.

»Ich bin keine Verräterin«, sage ich. »Ich dachte, dass Marcus im Auftrag der Ferox-Fraktionslosen handelt. Und da ich nicht als Soldatin in den Kampf ziehen konnte, war ich froh, helfen zu können.«

»Warum konntest du nicht kämpfen?« Hinter Evelyns Haar glüht ein fluoreszierender Lichtkranz. Ich kann ihr Gesicht nicht erkennen und ich darf meinen Blick nicht länger als eine Sekunde irgendwo ruhen lassen, da das Wahrheitsserum mich sonst zu überwältigen droht.

»Weil…« Ich beiße mir auf die Lippe und tue so, als versuchte ich die nächsten Worte zurückzuhalten. Ich weiß nicht, seit wann ich so gut schauspielern kann, aber wahrscheinlich ist es nur eine andere Form der Lüge, und das Talent dafür hatte ich schon immer. »Weil ich keine Waffe halten konnte, okay? Nicht seitdem ich ihn… erschossen habe. Meinen Freund Will. Ich konnte keine Pistole halten, ohne in Panik zu geraten.«

Evelyns Augen verengen sich. Wahrscheinlich hat sie wirklich nicht das kleinste bisschen Sympathie für mich übrig.

»Also hat Marcus dir erzählt, dass er auf meine Anweisung hin handelt?«, fragt sie. »Du wusstest um sein angespanntes Verhältnis zu den Ferox und den Fraktionslosen und hast ihm das trotzdem abgenommen?«

»Ja.«

»Kein Wunder, dass du dich nicht für die Ken entschieden hast.« Sie lacht.

Meine Wangen kribbeln. Ich verspüre den Drang, ihr eine Ohrfeige zu verpassen, und ich bin mir sicher, dass ich nicht die Einzige hier bin, obwohl die meisten das kaum zu denken wagen dürften. Unter den wachsamen Augen bewaffneter Patrouillen aus den Reihen der Fraktionslosen hält Evelyn uns alle in dieser Stadt gefangen. Sie weiß, dass diejenigen, die die Waffen in ihrer Gewalt haben, auch die Macht in Händen halten. Und jetzt, wo Jeanine Matthews tot ist, gibt es niemanden, der ihr diese Macht streitig machen könnte.

Von einer Tyrannin zur nächsten. Das scheint die neueste Spielregel in unserer Welt zu sein.

»Warum hast du niemandem davon erzählt?«, fragt sie.

»Ich wollte nicht, dass jemand von meiner Schwäche erfährt«, sage ich. »Und ich wollte nicht, dass Four herausfindet, dass ich mit seinem Vater gemeinsame Sache mache. Mir war klar, dass er dagegen gewesen wäre.« Ich spüre, wie das Wahrheitsserum neue Worte in meine Kehle drängt. »Ich habe die Wahrheit über unsere Stadt aufgedeckt und euch den Grund, warum wir hier leben, gezeigt. Wenn du mir dafür schon nicht dankbar bist, solltest du wenigstens etwas unternehmen, statt hier auf dem Trümmerhaufen, in den du unsere Stadt verwandelt hast, zu sitzen und so zu tun, als wäre er dein Thron.«

Evelyns spöttisches Lächeln verzerrt sich, als hätte sie einen bitteren Geschmack auf der Zunge. Sie beugt sich vor, ihr Gesicht schwebt vor meinem, und zum ersten Mal wird mir klar, wie alt sie eigentlich ist. Ich sehe die tiefen Falten um Augen und Mund, die ungesunde, fahle Hautfarbe, die vom jahrelangen Hunger kommen. Trotzdem sieht sie gut aus, genau wie ihr Sohn. Nicht einmal ein Leben am Rand des Verhungerns hat ihr das rauben können.

»Oh, ich unternehme tatsächlich etwas. Ich erschaffe eine neue Welt«, sagt sie und senkt ihre Stimme, bis ich sie kaum noch höre. »Ich war eine Altruan. Ich kannte die Wahrheit, und zwar lange vor dir, Beatrice Prior. Ich weiß nicht, wie du es schaffst, erneut ungestraft davonzukommen, aber eines kann ich dir versprechen: In meiner neuen Welt wird es keinen Platz für dich geben, erst recht keinen an der Seite meines Sohnes.«

Ich muss ein bisschen grinsen. Ich weiß, dass ich mich eigentlich beherrschen sollte, aber Gestik und Mimik sind schwieriger zu kontrollieren– und das Serum strömt immer noch durch meine Adern. Sie glaubt, dass Tobias ihr gehört. Sie begreift nicht, dass er niemandem außer sich selbst gehört.

Evelyn richtet sich auf und verschränkt die Arme vor der Brust.

»Das Wahrheitsserum hat gezeigt, dass du zwar ein Dummkopf, aber keine Verräterin bist. Die Anhörung ist hiermit beendet. Du kannst gehen.«

»Was ist mit meinen Freundinnen?«, frage ich mit schwerfälliger Zunge. »Christina, Cara. Auch sie haben nichts Falsches getan.«

»Wir werden uns bald mit ihnen befassen«, sagt Evelyn.

Ich stehe auf, obwohl ich mich schwach fühle und vom Serum benommen bin. Der Raum ist voller Menschen, die eng aneinandergedrängt stehen, und für ein paar lange Sekunden kann ich den Ausgang nicht sehen, bis jemand neben mich tritt und meinen Arm packt– ein Junge mit warmer brauner Haut und einem breiten Grinsen. Es ist Uriah. Er führt mich zur Tür, während um uns herum alle gleichzeitig zu reden beginnen.

Uriah lotst mich durch den Gang und zu den Fahrstühlen. Die Aufzugtür gleitet zur Seite, als er den Knopf drückt, und ich folge ihm immer noch leicht wacklig. »Glaubst du, das mit dem Trümmerhaufen und dem Thron war zu dick aufgetragen?«, frage ich, während sich die Tür hinter uns schließt.

»Nein. Sie rechnet damit, dass du unbeherrscht bist. Hättest du dich zurückgehalten, hätte sie womöglich Verdacht geschöpft.«

In mir vibriert alles in Erwartung dessen, was vor mir liegt. Ich bin frei. Wir werden einen Weg aus der Stadt heraus finden. Das Warten hat ein Ende. Ich brauche nicht mehr in meiner Zelle auf und ab zu laufen, brauche den Wachen keine Fragen mehr stellen, auf die ich ohnehin keine Antwort bekomme.

Erst heute Morgen haben unsere Bewacher ein paar Dinge über das neue fraktionslose System durchblicken lassen. Die ehemaligen Fraktionsmitglieder sollen in die Nähe des Ken-Hauptquartiers ziehen und sich mischen– pro Haus sind nicht mehr als vier Mitglieder derselben Fraktion erlaubt. Außerdem müssen wir gemischte Kleidung tragen. Diese spezielle Anordnung habe ich schon am eigenen Leib zu spüren bekommen, als man mir ein gelbes Amite-Shirt und schwarze Candor-Hosen zuteilte.

»Okay, wir müssen da lang.« Uriah bugsiert mich aus dem Aufzug. In dieser Etage des Quartiers der Ken bestehen selbst die Wände aus Glas. Das Sonnenlicht bricht sich in den Scheiben und wirft Regenbogenstreifen auf den Boden. Ich schirme meine Augen mit einer Hand ab und folge Uriah in einen langen, schmalen Raum. Zu beiden Seiten reihen sich Betten entlang den Wänden und an jedem Schlafplatz steht ein Glasschrank für Kleidung und Bücher neben einem kleinen Tischchen.

»Das hier war der Schlafsaal der Ken-Initianten«, erklärt Uriah. »Ich habe schon Betten für Christina und Cara reserviert.«

Auf einem Bett nahe der Tür sitzen drei Mädchen in roten Shirts– ich tippe auf Amite– und auf der linken Seite des Raumes liegt eine ältere Frau auf einer Matratze. Sie trägt eine Brille, also ist sie wahrscheinlich eine Ken. Ich weiß, dass ich aufhören sollte, andere Menschen auf den ersten Blick ihren Fraktionen zuzuordnen, aber alte Angewohnheiten können hartnäckig sein.

Uriah lässt sich auf eines der Betten in der hinteren Ecke fallen. Ich setze mich auf das Bett daneben. Es ist ein gutes Gefühl, endlich frei zu sein und sich ausruhen zu dürfen.

»Zeke sagt, dass es bei den Fraktionslosen manchmal etwas dauert, bis ein Freispruch durch ist, also werden die beiden wohl später nachkommen«, sagt Uriah.

Für einen Moment durchströmt mich ein Gefühl der Erleichterung, weil alle, die mir etwas bedeuten, noch heute freikommen werden. Doch dann wird mir klar, dass Caleb nicht frei sein wird– es ist kein Geheimnis, dass er Jeanine Matthews’ rechte Hand war, und jemanden wie ihn werden die Fraktionslosen nicht davonkommen lassen. Ich bin mir nicht sicher, wie weit sie gehen, um alle Spuren, die Jeanine Matthews in dieser Stadt hinterlassen hat, auszulöschen.

Es kann mir egal sein, denke ich. Doch noch während der Gedanke durch meinen Kopf schießt, wird mir klar, dass das nicht die ganze Wahrheit ist. Er ist immer noch mein Bruder.

»Gut«, sage ich. »Danke, Uriah.«

Er nickt und lehnt den Kopf gegen die Wand.

»Wie geht es dir?«, frage ich. »Ich meine …Lynn …«

Seit ich ihn kenne, ist Uriah mit Lynn und Marlene befreundet gewesen, und nun sind beide tot. Ich denke, ich kann nachvollziehen, wie er sich fühlt– immerhin habe auch ich zwei meiner Freunde verloren: Al ist dem gnadenlosen Training der Initianten zum Opfer gefallen und Will der Angriffssimulation und meinem eigenen unüberlegten Handeln. Aber ich will nicht so tun, als wäre unser Schmerz vergleichbar. Uriah kannte seine Freunde besser als ich meine.

»Ich will nicht darüber reden.« Er schüttelt den Kopf. »Oder darüber nachdenken. Ich will einfach nach vorne schauen und weitermachen.«

»Okay. Das verstehe ich. Aber… sag mir, wenn du jemanden brauchst…«

»Ja.« Er lächelt und steht auf. »Du bist so weit okay, oder? Ich habe meiner Mom versprochen, sie heute Abend zu besuchen, also muss ich langsam los. Oh– fast hätte ich es vergessen, Four hat gesagt, dass er dich später treffen will.«

Ich setze mich auf. »Wirklich? Wann? Wo?«

»Kurz nach zehn, im Millenium Park. Auf dem Rasen.« Er schmunzelt. »Freu dich nicht so sehr, dein Kopf explodiert sonst noch.«

4.Kapitel

Tobias

Meine Mutter sitzt immer auf der Kante– von Stühlen, Simsen, Tischen–, so als rechnete sie jede Sekunde damit, aufspringen und fliehen zu müssen. Diesmal ist es Jeanines alter Schreibtisch, auf dessen Kante sie sitzt, während sie mit den Zehen auf dem Boden balanciert. Hinter ihr schimmern die Lichter der Stadt und tauchen sie in nebelhaftes Licht.

»Ich denke, wir müssen uns über deine Loyalität unterhalten«, sagt Evelyn. Ihr Tonfall ist nicht vorwurfsvoll, sie klingt einfach nur müde. Für einen Augenblick wirkt sie so dünnhäutig, dass ich das Gefühl habe, glatt durch sie hindurchsehen zu können, doch dann richtet sie sich auf und das seltsame Gefühl ist verschwunden.

»Immerhin hast du Tris geholfen, an dieses Video heranzukommen«, sagt sie. »Niemand ahnt es, aber ich weiß es.«

»Hör zu.« Ich beuge mich vor und stütze mich mit den Ellenbogen auf den Knien ab. »Ich wusste nicht, was das für eine Datei war. Ich habe Tris’ Urteil mehr getraut als meinem eigenen. Das ist alles.«

Ich habe darauf spekuliert, dass meine Mutter mir wieder vertrauen würde, sobald ich ihr sage, dass ich mit Tris Schluss gemacht habe– und ich habe mich nicht getäuscht. Seit dieser Lüge ist sie mir gegenüber wärmer und offener.

»Und jetzt, wo du das Bildmaterial gesehen hast?«, sagt Evelyn. »Was denkst du jetzt? Bist du der Meinung, dass wir die Stadt verlassen sollten?«

Ich weiß, was sie von mir hören will– dass ich keinen Grund dafür sehe, die Grenze zu überschreiten–, aber ich bin kein guter Lügner, also entscheide ich mich stattdessen für einen Teil der Wahrheit.

»Ich habe Angst davor«, sage ich. »Ich weiß nicht, ob es angesichts all der Gefahren, die uns dort draußen vielleicht erwarten, eine kluge Entscheidung ist.«

Sie mustert mich nachdenklich und kaut auf ihrer Wange. Diese Angewohnheit habe ich von ihr– früher habe ich mir meine Wangen innen blutig gebissen, während ich darauf gewartet habe, dass mein Vater nach Hause kam. Immer in Sorge, welche Version ich wohl antreffen würde: den Mann, zu dem die Altruan vertrauensvoll aufblicken, oder denjenigen, der seinen Sohn verprügelt.

Ich fahre mit der Zunge über die Bissnarben und schlucke die Erinnerung hinunter wie bittere Galle.

Sie lässt sich vom Tisch gleiten und tritt ans Fenster. »Mir wurden beunruhigende Nachrichten über rebellische Organisationen zugetragen.« Sie zieht eine Augenbraue hoch. »Die Leute schließen sich immer zu Gruppen zusammen. Das ist ein grundlegendes Verhaltensmuster des menschlichen Daseins. Ich hätte nur nicht so bald schon damit gerechnet.«

»Welche Art von Organisation?«

»Eine, die die Stadt verlassen will«, sagt sie. »Sie haben heute Morgen eine Art Manifest veröffentlicht. Sie nennen sich selbst die Getreuen.« Als sie meinen verwirrten Blick bemerkt, fügt sie hinzu: »Weil sie getreu der ursprünglichen Bestimmung unserer Stadt handeln wollen.«

»Die ursprüngliche Bestimmung– ist damit die Botschaft aus dem Video von Edith Prior gemeint? Dass wir Leute nach draußen schicken sollen, sobald die Bevölkerung einen hohen Prozentsatz an Unbestimmten aufweist?«

»Ja, zum Teil. Aber die Forderung bezieht sich auch auf das Fraktionssystem. Die Getreuen sind der Meinung, dass wir für das Leben in Fraktionen bestimmt sind, weil es unsere Gesellschaft von Anfang an geprägt hat.« Sie schüttelt den Kopf. »Manche Menschen werden sich immer vor Veränderung fürchten. Solchen Leuten gegenüber dürfen wir keine Nachsicht zeigen.«

Jetzt, wo das strenge Fraktionssystem aufgebrochen ist, fühle ich mich, als wäre ich aus langer Gefangenschaft befreit worden. Ich will nicht ständig aufs Neue überlegen müssen, ob jeder meiner Gedanken und jede meiner Entscheidungen in die abgesteckten Grenzen einer engen Ideologie passt. Ich vermisse die Fraktionen nicht.

Aber Evelyn hat uns nicht die Freiheit zurückgegeben– nicht so, wie sie glaubt. Sie hat uns nur alle zu Fraktionslosen gemacht. Sie fürchtet sich vor den Entscheidungen, die wir treffen würden, wenn sie uns tatsächlich die Wahl ließe. Deshalb bin ich– unabhängig davon, wie ich selbst zu den Fraktionen stehe– froh, dass es irgendwo da draußen jemanden gibt, der sich gegen sie auflehnt.

Ich versuche, unbeteiligt zu wirken, aber mein Herz pocht schneller. Ich muss aufpassen, damit ich bei Evelyn nicht in Ungnade falle. Bei anderen Leuten fällt mir das Lügen leichter, aber sie– die einzige Person, die alle Geheimnisse unseres Altruan-Zuhauses kennt und von der Gewalt hinter seinen Mauern weiß–, sie kann ich nicht so ohne Weiteres anlügen.

»Was hast du mit diesen Leuten vor?«, frage ich.

»Ich werde sie unter meine Kontrolle bringen, was sonst?«

Das Wort »Kontrolle« lässt mich zusammenzucken und ich sitze steif auf meinem Stuhl. In dieser Stadt bedeutet »Kontrolle« Injektionsnadeln und Seren und offene Augen, die dennoch nichts sehen. Es bedeutet Simulationen wie jene, die mich fast dazu gebracht hätte, Tris zu töten, oder jene, die die Ferox in eine willenlose Armee verwandelte.

»Mithilfe von Simulationen?«, frage ich langsam.

Sie blickt mich finster an. »Natürlich nicht! Ich heiße nicht Jeanine Matthews!«

Ihr aufwallender Zorn bringt auch mich in Rage. »Du vergisst, dass ich dich kaum kenne, Evelyn«, erwidere ich scharf.

Bei diesen Worten zuckt sie zusammen. »Dann lass dir von mir gesagt sein, dass ich niemals auf Simulationen zurückgreifen würde, um meine Ziele durchzusetzen. Selbst der Tod wäre besser als das.«

Es wäre ihr zuzutrauen, dass sie zu eben diesem Mittel greifen und die Leute umbringen lassen würde– auf diese Weise könnte sie Aufständische zum Schweigen bringen und jede Revolution im Keim ersticken. Wer immer die Getreuen auch sind– sie müssen gewarnt werden, und zwar bald.

»Ich kann herausfinden, wer sich hinter dieser Organisation verbirgt«, sage ich.

»Daran habe ich keinen Zweifel. Warum, glaubst du, erzähle ich dir das?«

Mir würden eine ganze Menge Gründe dafür einfallen– vielleicht erzählt sie es mir, um mich auf die Probe zu stellen. Um mich zu überführen. Um mich mit falschen Informationen zu ködern. Wenn ich eines über meine Mutter weiß, dann, dass für sie der Zweck alle Mittel rechtfertigt. Mein Vater denkt ebenfalls so und ich auch, manchmal.

»Dann mache ich es. Ich finde sie.«

Ich stehe auf und ihre Finger schließen sich zerbrechlich wie dünne Zweige um meinen Arm. »Danke.«

Ich zwinge mich, ihren Blick zu erwidern. Ihre Augen sitzen tief über der Nase, die wie meine eigene gebogen ist. Ihre Haut hat einen mittleren Teint, ist ein klein wenig dunkler als meine. Für einen Augenblick sehe ich sie vor mir, wie sie im Grau der Altruan am anderen Ende des Tisches sitzt, ihr dickes Haar von einem Dutzend Nadeln zu einem strengen Knoten zusammengehalten. Ich sehe sie, wie sie sich vor mir niederkniet und die falsch geknöpfte Jacke richtet, bevor ich mich auf den Schulweg mache. Wie sie am Fenster steht mit verschränkten– nein, geballten– Fingern, die gebräunten Knöchel weiß vor Anspannung. Damals hat uns die Angst vereint, und ich frage mich unwillkürlich, wie es wohl wäre, wenn wir jetzt, frei von der alten Angst, unsere Kräfte vereinen könnten.

Ich spüre einen Stich und habe das Gefühl, sie zu verraten– die Frau, die lange Zeit meine einzige Verbündete war. Rasch wende ich mich ab, bevor ich womöglich meine Entscheidung zurücknehme und mich entschuldige.

Ich verlasse das Hauptquartier der Ken in einer Traube von Menschen, mein Blick schweift über sie auf der Suche nach den vertrauten Farben der Fraktionen, aber diese Zeiten sind vorbei. Ich selbst trage ein graues T-Shirt, blaue Jeans und schwarze Schuhe– doch darunter trage ich noch immer die Ferox-Tattoos auf meiner Haut. Meine Entscheidungen kann ich nicht ausradieren. Und manche sind nie mehr rückgängig zu machen.

5.Kapitel

Tris

Ich stelle meinen Wecker auf zehn Uhr und schlafe augenblicklich ein, ohne mir die Mühe zu machen, nach einer bequemen Mulde zu suchen. Ein paar Stunden später weckt mich nicht das Piepsen des Weckers, sondern das entnervte Rufen von jemandem auf der anderen Seite des Raums. Ich stelle den Alarm ab, fahre mir mit den Fingern durchs Haar und stolpere im Laufschritt zu einer der Notfalltreppen. Der Ausgang im Erdgeschoss führt direkt auf die Straße, wo sich mir hoffentlich niemand mehr in den Weg stellen wird.

Draußen belebt mich die kalte Luft. Ich ziehe mir die Ärmel über die Handgelenke, um meine Finger zu wärmen. Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Vor dem Eingang des Ken-Hauptquartiers laufen zwar Leute herum, aber niemand bemerkt, wie ich mich über die Michigan Avenue davonstehle. Es hat Vorteile, klein und schmal zu sein.

Tobias steht mitten auf dem Rasen. Er trägt bunt zusammengewürfelte Kleidung: ein graues T-Shirt, blaue Jeans und ein schwarzes Kapuzensweatshirt– die Farben der Fraktionen, für die ich laut Eignungstest infrage gekommen wäre. Neben seinem Fuß steht ein Rucksack.

»Wie war ich?«, frage ich, sobald ich in Hörweite bin.

»Sehr gut«, sagt er. »Evelyn hasst dich zwar immer noch, aber Christina und Cara wurden ohne weitere Befragung freigelassen.«

»Gut«, sage ich lächelnd.

Er greift nach meinem T-Shirt, zwirbelt den Stoff über meinem Bauchnabel zusammen und zieht mich zu sich heran, um mir einen sanften Kuss auf die Lippen zu drücken.

»Komm mit«, sagt er, als er sich von mir löst. »Wir haben heute Abend noch etwas vor.«

»Tatsächlich?«

»Ja. Na ja, sagen wir mal so– mir ist aufgefallen, dass wir noch nie ein richtiges Date hatten.«

»Chaos und Zerstörung haben es wohl so an sich, dass sie die perfektesten Date-Gelegenheiten durchkreuzen.«

»Ich möchte es trotzdem ausprobieren.« Er läuft rückwärts und ich folge ihm zu dem gigantischen Metallgerüst am anderen Ende der Rasenfläche. »Bevor ich dich traf, war ich nur bei ein paar Gruppendates und die endeten meist in einer Katastrophe. Der Ablauf war immer derselbe: Zeke zog genau das Mädchen an Land, auf das er es von Anfang an abgesehen hatte, und ich saß betreten schweigend neben irgendeinem Mädchen, das ich schon zu Beginn des Abends auf irgendeine Weise vor den Kopf gestoßen hatte.«

»Tja, du bist nicht gerade der nette Typ«, erwidere ich grinsend.

»Das musst du gerade sagen.«

»Hey, wenn ich mir Mühe gebe, kann ich richtig nett sein.«

»Hm.« Er trommelt mit den Fingern gegen sein Kinn. »Dann sag etwas Nettes zu mir.«

»Du siehst sehr gut aus.«

Er lächelt und seine Zähne blitzen in der Dunkelheit. »Gar nicht so übel, diese Masche mit dem Freundlichsein.«

Inzwischen haben wir das Ende der Rasenfläche erreicht. Das Metallgestänge wirkt aus der Nähe größer und befremdlicher als aus der Ferne. Eigentlich bildet das Gerüst eine große Bühne, von der breite, in sich selbst gedrehte Metallplatten in alle Richtungen abzweigen. Ein bisschen erinnert es an eine gigantische explodierte Aluminiumdose. Wir laufen rechts um eine der Platten herum zum hinteren Teil der Bühne, wo sie in einem schrägen Winkel nach oben ansteigt. Hier stützen große Metallstreben die Konstruktion ab. Tobias zurrt den Rucksack auf seinen Schultern fest, hält sich an einer Strebe fest und beginnt zu klettern.

»Das kommt mir bekannt vor«, sage ich. Eine unserer ersten gemeinsamen Erinnerungen ist unsere Kletterpartie auf das Riesenrad– nur dass damals nicht er, sondern ich uns immer weiter in die Höhe getrieben habe.

Ich streife meine Ärmel zurück und folge ihm. Zwar spüre ich die Verletzung in meiner Schulter noch, aber die Schusswunde ist inzwischen verheilt. Ich versuche, möglichst nur den linken Arm mit meinem ganzen Gewicht zu belasten, und stütze mich, so oft es geht, mit den Füßen ab. Ich blicke auf das Gewirr von Verstrebungen unter mir und noch weiter, bis auf den Boden, und muss lachen.

Tobias klettert bis zu einem Punkt, wo sich zwei Platten in einem V treffen, sodass sie gerade genug Platz für zwei Menschen bieten. Dann rutscht er über das Metall und zwängt sich in den Zwischenraum. Als ich nahe genug bin, packt er mich an der Taille, um mir hinüberzuhelfen. Eigentlich brauche ich seine Hilfe nicht, aber ich lasse ihn gewähren– ich genieße die Berührung seiner Hände zu sehr.

Er zieht eine Decke aus seinem Rucksack und breitet sie über uns, dann kramt er zwei Plastiktassen hervor.

»Möchtest du lieber einen klaren oder einen benebelten Kopf?«, fragt er und späht in den Rucksack.

»Hm…«, murmle ich und neige den Kopf zur Seite. »Ich nehme den klaren Kopf. Ich meine, wir müssen reden, oder?«

»Ja.«

Er zieht eine kleine Flasche mit einer klaren, sprudelnden Flüssigkeit hervor. »Das habe ich aus der Ken-Küche mitgehen lassen. Es soll ziemlich gut sein«, sagt er, während er den Verschluss öffnet.

Er schenkt uns ein und ich nippe an meiner Tasse. Das Zeug ist süß wie Sirup, schmeckt nach Zitrone und ich schüttele mich ein bisschen. Nach dem zweiten Schluck geht es schon besser.

»Also, wir müssen reden.«

»Okay.«

»Tja…« Tobias starrt düster in seine Tasse. »Okay, ich verstehe, warum du dich mit Marcus verbündet und das hinter meinem Rücken getan hast. Aber…«

»Aber du bist wütend«, unterbreche ich ihn. »Weil ich dich angelogen habe. Und das nicht nur einmal.«

Er nickt und weicht meinem Blick aus. »Es ist nicht nur wegen der Sache mit Marcus. Das Ganze reicht viel weiter zurück. Ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, wie es ist, alleine aufzuwachen und zu wissen, dass du fort bist, in…«– in den sicheren Tod gegangen bist, will er sagen, bringt es aber nicht über die Lippen– »im Hauptquartier der Ken bist.«

»Nein, wahrscheinlich nicht.« Ich nehme einen weiteren Schluck aus meiner Tasse und behalte die zuckrige Flüssigkeit noch einen Moment im Mund, bevor ich sie hinunterschlucke. »Hör zu, ich… ich habe schon immer darüber nachgedacht, mein Leben für etwas zu geben, das es wert ist– aber ich habe nie verstanden, was es wirklich bedeutet, das eigene Leben zu opfern, bis ich tatsächlich dabei war, es zu verlieren.«

Ich sehe ihn an und endlich begegnet er meinem Blick.

»Jetzt weiß ich es«, sage ich. »Ich weiß, dass ich leben will. Ich weiß, dass ich aufrichtig zu dir sein will. Aber… aber ich kann und werde das nicht schaffen– nicht solange du mir nicht vertraust und mich immer wieder so herablassend behandelst –«

»Herablassend?«, unterbricht er mich. »Das war vollkommen lächerlich, du hast dein Leben aufs Spiel gesetzt…«

»Ja«, sage ich. »Aber glaubst du wirklich, dass es mir geholfen hat, dass du mich wie ein Kind behandelt hast, dass du gedacht hast, ich kapiere nicht, wie die Dinge laufen?«

»Was hätte ich denn tun sollen?«, fragt er. »Ich musste dich irgendwie zur Vernunft bringen!«

»Vielleicht war Vernunft nicht das, was ich in dem Moment gebraucht habe!« Ich lehne mich vor– es hat keinen Sinn mehr, so zu tun, als wäre ich locker und entspannt. »Ich wurde von Schuldgefühlen zerfressen. Ich hätte ein paar geduldige, einfühlsame Worte von dir gebraucht– stattdessen hast du mich immer nur angeblafft. Oh, und mir ständig alle deine Pläne verschwiegen, als würdest du mir nichts zutrauen.«

»Ich wollte dich nicht noch mehr belasten.«

»Ja was denn nun? Denkst du, dass ich stark bin oder nicht?«, blitze ich ihn an. »Offenbar glaubst du, dass ich deine ständigen Vorwürfe einfach so wegstecken kann, aber darüber hinaus traust du mir nichts zu. Was soll ich denn davon halten?«

»Natürlich glaube ich, dass du stark bist.« Er schüttelt den Kopf. »Es ist nur… ich bin nicht daran gewöhnt, anderen Leuten meine Pläne anzuvertrauen. Normalerweise kümmere ich mich selbst um meinen Kram.«

»Auf mich kannst du dich verlassen«, sage ich. »Du kannst mir Dinge anvertrauen. Und du kannst mich selbst entscheiden lassen, womit ich klarkomme und womit nicht.«

»Okay«, sagt er und nickt. »Aber keine Lügen mehr. Nie wieder.«

»Okay.«

Ich fühle mich steif und irgendwie eingeengt. Aber ich will unser Gespräch nicht mit diesem Gefühl beenden und nehme seine Hand.

»Es tut mir leid, dass ich dich angelogen habe. Es tut mir wirklich leid.«

»Gut«, sagt er. »Und ich wollte dir nie das Gefühl geben, dass ich dich nicht respektiere.«

Wir verschränken unsere Hände und für einen Moment sitzen wir einfach nur da. Ich lehne mich gegen die Metallplatte. Der Himmel über uns ist fern und schwarz, der Mond ist wolkenverhangen. Dann ziehen die Wolken weiter und geben den Blick auf einen Stern frei. Es ist der einzige am dunklen Himmel. Als ich den Kopf in den Nacken lege, sehe ich die schemenhaften Umrisse der Gebäude entlang der Michigan Avenue, wie ein Spalier stummer Wächter.

Ich bewege mich nicht, bis das steife Gefühl der Enge sich verflüchtigt hat und der Erleichterung weicht. Normalerweise komme ich nicht so einfach über meinen Ärger hinweg, aber in den letzten Wochen ist für uns beide einiges schiefgelaufen, und ich bin froh, die Gefühle, die ich so lange mit mir herumgetragen habe, endlich abschütteln zu können– den Zorn und die Angst, dass Tobias’ Gefühle für mich in Hass umgeschlagen sein könnten, und die Schuldgefühle, weil ich mich hinter seinem Rücken mit seinem Vater verbündet habe.

»Dieses Zeug ist irgendwie eklig«, sagt Tobias. Er trinkt seine Tasse aus und stellt sie ab.

»Ja, das ist es wirklich«, antworte ich und starre auf den letzten Schluck in meiner Tasse, bevor ich sie in einem Zug leere. Wieder schüttelt es mich, als die sprudelnden Blasen in meiner Kehle brennen. »Ich weiß nicht, worauf sich die Ken so viel einbilden. Ferox-Kuchen schmeckt tausendmal besser.«

»Ich frage mich, was die Spezialität der Altruan gewesen wäre, wenn sie je eine gehabt hätten.«

»Altbackenes Brot.«

Er lacht. »Ungesüßter Haferschleim.«

»Milch.«

»Manchmal denke ich, dass ich noch immer alles glaube, was uns bei den Altruan beigebracht wurde«, sagt er. »Aber offensichtlich ist das nicht der Fall– denn sonst würde ich jetzt nicht hier sitzen und deine Hand halten, ohne dich vorher geheiratet zu haben.«

»Welche Regeln gibt es bei den Ferox für… so etwas?«, frage ich und nicke in Richtung unserer verschränkten Hände.

»Bei den Ferox?« Er grinst. »Macht, worauf ihr Lust habt, aber schützt euch, lautet die Regel.«

Plötzlich brennt mein Gesicht.

»Was mich angeht, möchte ich den Mittelweg finden«, sagt er. »Irgendwas zwischen dem, was ich will, und dem, was ich für vernünftig halte.«

»Das hört sich schon mal gut an.« Ich zögere. »Aber was genau willst du?«

»Hm.« Er grinst und kniet sich vor mich. Dann stemmt er die Hände rechts und links von meinem Kopf gegen die Metallplatte und küsst mich langsam, erst auf den Mund, dann meinen Hals, direkt über dem Schlüsselbein. Ich bewege mich nicht, um keinen Fehler zu machen oder ihn irgendwie zu vergraulen. Aber so fühle ich mich starr und kalt wie eine Statue, weit entfernt vom Hier und Jetzt, also berühre ich ihn vorsichtig an seiner Hüfte.

Dann spüre ich seine Lippen wieder auf meinen, während er mir sein T-Shirt unter den Fingern wegzieht und ich plötzlich seine nackte Haut spüre. Langsam taue ich auf, packe fester zu, meine Hände wandern über seinen Rücken und gleiten über seine Schultern. Unser Atem geht schneller und ich schmecke den Zitronen-Sirup-Sprudel auf unseren Lippen und rieche den Wind auf seiner Haut. Ich habe nur noch einen einzigen Gedanken und will mehr, immer mehr.

Ich schiebe sein T-Shirt hoch. Gerade noch habe ich gefroren, aber das hier lässt keinen von uns kalt. Sein Arm schlingt sich um meine Taille, kräftig und stark, und seine Hand fährt durch mein Haar. Ich bremse mich und atme den Moment ein, spüre seine geschmeidige Haut, die unvergänglichen Zeichen aus schwarzer Tinte, seinen fordernden Kuss und die kühle Nachtluft um uns herum.

Ich entspanne mich und fühle mich zum ersten Mal seit langem nicht mehr wie eine Kriegerin der Unbestimmten im Kampf gegen unsere Anführer und ihre Injektionsnadeln. Ich fühle mich sanfter, leichter. Ich kann lachen, wenn seine Fingerspitzen meine Hüfte streifen und über meinen Rücken wandern, ich kann in sein Ohr seufzen, wenn er mich an sich zieht und sein Gesicht in meinem Nacken vergräbt, um mir einen Kuss auf meinen Hals zu geben. Plötzlich fühle ich mich wie ich selbst, stark und zerbrechlich– wenigstens für diesen einen Moment habe ich das Gefühl, beides zugleich sein zu dürfen.

Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergeht, bis uns wieder kalt wird und wir uns eng aneinander unter die Decke schmiegen.

»Es wird immer schwieriger, das zu tun, was ich für vernünftig halte«, flüstert er in mein Ohr, und ich höre das Lachen in seiner Stimme.

Ich lächle ihn an. »Ich glaube, das ist der Sinn der Sache.«

6.Kapitel

Tobias

Irgendetwas braut sich zusammen. Ich spüre es, während ich mit meinem Tablett in der Warteschlange der Cafeteria stehe, und ich sehe es daran, wie einige Fraktionslose die Köpfe zusammenstecken und dabei so tun, als würden sie sich nur über ihre Haferflocken beugen. Was auch immer sich da anbahnt, es wird nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Als ich gestern Evelyns Büro verließ, blieb ich noch einen Augenblick auf dem Gang, in der Hoffnung, etwas aufschnappen zu können. Bevor sie die Tür schloss, hörte ich das Wort »Demonstration«. Seither frage ich mich, wieso sie mir nichts davon gesagt hat.

Sie vertraut mir offensichtlich nicht. Und das bedeutet, dass ich meine Rolle als ihre rechte Hand doch nicht so gut spiele, wie ich dachte.

Ich setze mich mit dem gleichen Frühstück hin wie alle anderen: eine Schüssel Haferflocken mit braunem Zucker, dazu ein Becher Kaffee. Ich beobachte die Gruppe der Fraktionslosen, während ich einen Löffel nach dem anderen in den Mund schiebe, ohne irgendetwas zu schmecken. Eine von ihnen– ein Mädchen, das vielleicht vierzehn Jahre alt ist– sieht immer wieder zur Uhr.

Ich habe mein Frühstück etwa zur Hälfte gegessen, als ich plötzlich Schreie höre. Wie ferngesteuert springt das nervöse Mädchen auf und eilt mit den anderen zur Tür. Ich folge ihnen, kämpfe mich mithilfe meiner Ellbogen bis in die Halle des Hauptquartiers der Ken, wo das völlig zerstörte Porträt von Jeanine Matthews immer noch auf dem Boden liegt.

Eine Gruppe Fraktionsloser hat sich draußen versammelt, mitten auf der Michigan Avenue. Eine blasse Wolkenschicht verdeckt die Sonne und taucht alles in ein diffuses, fahles Licht. Ich höre jemanden rufen: »Tod den Fraktionen!« Andere greifen die Parole auf. Tod den Fraktionen, Tod den Fraktionen dröhnt es in meinen Ohren. Fäuste werden geballt, es erinnert mich an die Ferox, allerdings fehlt deren energiegeladene Freude. Die Gesichter um mich herum sind wutverzerrt.

Ich dränge mich vor bis zur Mitte, und dann sehe ich, um was sich die Leute scharen: die mannsgroßen Schalen, die bei der Zeremonie der Bestimmung zum Einsatz kommen. Jemand hat sie umgekippt, ihr Inhalt hat sich auf die Straße ergossen, Kohlen, Glas, Steine, Erde und Wasser vermischen sich miteinander.

Ich weiß noch, wie ich mir die Handfläche aufgeschnitten habe, damit das Blut auf die Kohlenstücke tropft. Mein erster Akt der Auflehnung gegen meinen Vater. Ich erinnere mich an die Kraft, die ich verspürt habe, und an die große Erleichterung. Flucht. Diese Schalen waren ein Symbol meiner Flucht.

Edward steht mitten in dem Durcheinander, zermalmt die Splitter unter seinen Absätzen zu Staub. Er holt mit einem Vorschlaghammer weit aus, lässt ihn auf eine der umgestürzten Schalen krachen und schlägt eine Beule in das Metall. Kohlenstaub wirbelt durch die Luft.

Ich muss mich zurückhalten, um nicht dazwischenzugehen. Er darf sie nicht zerstören, nicht die Schalen, nicht die Zeremonie der Bestimmung, nicht das Symbol meines Triumphs. Das alles darf nicht zerstört werden.

Die Menge wird immer größer, jetzt sind es nicht nur Fraktionslose mit schwarzen Armbinden und weißen Kreisen darauf, sondern auch Mitglieder aller früheren Fraktionen, die keine Kennzeichen mehr tragen. Ein Ken– sein sorgfältig gescheiteltes Haar verrät ihn– kämpft sich nach vorne, gerade als Edward erneut mit dem Vorschlaghammer ausholt. Mit seinen zarten, tintenverschmierten Fingern umklammert er den Hammer direkt über Edwards Händen.

In einiger Entfernung entdecke ich einen blonden Haarschopf– Tris. Sie trägt ein blaues, ärmelloses Shirt, das die Fraktions-Tattoos an ihren Schultern zeigt. Sie will zu Edward und dem Ken rennen, aber Christina hält sie zurück.

Das Gesicht des Ken ist inzwischen dunkelrot. Edward ist größer als er und auch stärker. Der Mann hat keine Chance gegen ihn. Er ist ein Dummkopf, dass er es überhaupt versucht. Edward entreißt ihm den Hammer und holt erneut aus. Aber er ist aus dem Gleichgewicht geraten und schäumt vor Wut, deshalb verfehlt sein Schlag das Ziel und trifft stattdessen den Ken an der Schulter. Die Wucht ist so groß, dass man die Knochen brechen hört.

Für einen Moment vernehme ich nur den lauten Schmerzensschrei, alle anderen scheinen förmlich die Luft anzuhalten.

Dann explodiert die aufgepeitschte Menge, alle rennen zu den Schalen, zu Edward, zu dem Ken. Es kommt zu üblen Zusammenstößen, mich treffen Schultern und Ellbogen und Köpfe.

Ich weiß nicht, wohin ich mich wenden soll: zu dem Ken, zu Edward, zu Tris? Ich kann weder denken noch atmen. Die Leute reißen mich mit sich, tragen mich beinahe zu Edward, und ich packe ihn am Arm.

»Lass los!«, rufe ich über den Lärm hinweg. Sein hell funkelndes Auge fixiert mich, er fletscht die Zähne und versucht, sich aus meinem Griff zu befreien.

Ich ramme mein Knie in seine Seite. Er taumelt zurück und lässt den Vorschlaghammer los. Ich packe den Griff fester und laufe zu Tris, den Hammer an mich gepresst.

Sie ist irgendwo weiter vorne, auf dem Weg zu dem verletzten Ken. Ich sehe, wie der Ellbogen einer Frau sie an der Wange trifft. Tris taumelt zurück und Christina stößt die Frau zur Seite.

Plötzlich löst sich ein Schuss. Einer und dann ein zweiter und ein dritter.

Die Menge sprengt auseinander, alle rennen voller Angst vor einer Schießerei davon. Ich versuche herauszufinden, ob jemand getötet worden ist, aber die Flut der sich an mir vorbeidrängenden Leiber überrollt mich und ich kann nichts sehen.

Inzwischen kauern Tris und Christina an der Seite des Verletzten. Seine Schulter ist zerschmettert, sein Gesicht blutig und seine Kleider sind voller Fußabdrücke. Die ordentlich gekämmte, typische Ken-Frisur ist zerzaust. Er bewegt sich nicht.

Ein paar Schritte von ihm entfernt liegt Edward in seinem eigenen Blut. Der Schuss hat ihn in den Bauch getroffen. Es liegen noch weitere Menschen am Boden, Menschen, die ich nicht kenne. Sie sind entweder niedergetrampelt oder erschossen worden. Ich nehme an, die Schüsse galten Edward– ihm allein und niemandem sonst. Die anderen Opfer gerieten nur zufällig ins Schussfeld.

Ich lasse den Blick schweifen, aber von dem Schützen ist keine Spur mehr zu sehen. Wer auch immer es war, er ist in der Menge untergetaucht.

Ich lasse den Vorschlaghammer neben die verbeulte Schale fallen und knie mich neben Edward. Altruan-Steine bohren sich in meine Knie. Sein gesundes Auge bewegt sich unter seinem Augenlid– er ist noch am Leben.

»Wir müssen ihn ins Krankenhaus schaffen«, sage ich zu niemand Bestimmtem, denn fast alle haben inzwischen das Weite gesucht.

Ich blicke über die Schulter zu Tris und dem verletzten Ken, der sich nicht mehr bewegt. »Ist er…?«

Tris hat die Finger an seine Kehle gelegt und fühlt seinen Puls. Mit großen Augen sieht sie mich an, ihr Blick ist leer. Sie schüttelt den Kopf. Nein, er lebt nicht mehr. Ich habe nichts anderes erwartet.

Ich schließe die Augen, aber das Bild der Fraktionsschalen hat sich in meine Lider gebrannt. Umgestürzt, der Inhalt auf der Straße verteilt. Die Symbole unseres alten Lebens, zerstört, ein Mann tot, ein anderer verletzt– und wofür das alles?

Für nichts. Für Evelyns sinnlose, engstirnige Zukunftsvision einer Stadt, in der die Menschen gegen ihren Willen ihrer Zugehörigkeit zu den Fraktionen beraubt werden.

Sie will, dass wir mehr als nur fünf Wahlmöglichkeiten haben. Jetzt haben wir gar keine mehr.

Eines weiß ich genau: Ich kann nicht ihr Verbündeter sein, für nichts auf der Welt.

»Wir müssen gehen«, sagt Tris und meint damit nicht, die Michigan Avenue zu verlassen oder Edward ins Krankenhaus zu bringen. Sie spricht von der Stadt.

»Wir müssen gehen«, stimme ich ihr zu.

Das provisorische Krankenhaus im Hauptquartier der Ken riecht nach Chemikalien; das Zeug brennt in meiner Nase. Ich kneife die Augen zusammen, während ich auf Evelyn warte.

Ich bin so wütend, dass ich mich gar nicht erst setzen möchte, ich will einfach nur meine Sachen packen und abhauen. Sie hat die Demonstration geplant, sonst hätte sie tags zuvor nicht darüber reden können, und sie muss auch vorausgesehen haben, dass sie bei den derzeitigen Spannungen außer Kontrolle gerät. Aber sie hat es in Kauf genommen. Ein großer symbolischer Akt gegen die Fraktionen war ihr wichtiger als die Sicherheit der Menschen oder die Gefahr für Leib und Leben. Ich frage mich, wieso mich das erstaunt.

Die Aufzugtür öffnet sich und dann höre ich Evelyns Stimme. »Tobias!«

Sie rennt auf mich zu und nimmt meine Hände, die klebrig sind vom Blut. Ihre dunklen Augen sind angsterfüllt, als sie fragt: »Bist du verletzt?«

Sie sorgt sich um mich. Der Gedanke versetzt mir einen kleinen Stich mitten ins Herz– sie muss mich lieben, sonst würde sie sich keine Sorgen um mich machen. Sie ist immer noch fähig zu lieben.

»Das ist Edwards Blut. Ich habe geholfen, ihn hierher zu bringen.«

»Wie geht es ihm?«, fragt sie.

Ich schüttle den Kopf. »Er ist tot.«

Was soll ich sonst auch sagen?

Entsetzt lässt sie meine Hände los und sinkt auf einen Wartezimmerstuhl. Als Edward bei den Ferox ausgestiegen ist, hat meine Mutter ihn mit offenen Armen empfangen. Sie hat ihm vermutlich auch beigebracht, wieder ein Kämpfer zu sein, nachdem er nicht nur das Auge verloren hatte, sondern auch seine Fraktion und jeglichen Halt. Dass sie sich nahestanden, wusste ich allerdings nicht. Aber es ist ganz eindeutig, ich sehe es an dem feuchten Glanz ihrer Augen und ihren zitternden Fingern. Seit meiner Kindheit habe ich nicht mehr gesehen, wie sie Gefühle zeigt. Nicht mehr, seit Vater sie in unserem Wohnzimmer gegen die Wand geschleudert hat.

Ich verdränge die Erinnerung, stopfe sie in eine Schublade, die viel zu klein dafür ist.

»Es tut mir leid.« Ich weiß nicht, ob ich es ernst meine oder ob ich es nur so dahinsage, damit sie denkt, ich sei immer noch auf ihrer Seite. »Warum hast du die Demonstration nicht erwähnt?«, frage ich beiläufig.

Sie schüttelt den Kopf. »Ich wusste ja selbst nichts davon.«

Sie lügt. Ich weiß es. Aber ich belasse es dabei. Ich muss jeglichen Konflikt vermeiden, damit sie nicht misstrauisch wird. Vielleicht will ich aber auch nur nicht weiterstochern, jetzt wo Edwards Tod bleischwer über uns schwebt. Manchmal weiß ich selbst nicht so genau, wo meine Strategie endet und die Sympathie für sie beginnt.

»Oh.« Ich kratze mich am Ohr. »Du kannst übrigens hineingehen und ihn sehen, wenn du willst.«

»Nein.« Sie wirkt abwesend. »Ich weiß, wie Tote aussehen.« Ihre Gedanken sind ganz woanders.

»Soll ich dich lieber allein lassen?«

»Bleib da«, sagt sie und berührt den leeren Stuhl zwischen uns. »Bitte.«

Ich setze mich neben sie, und obwohl ich mir selbst sage, dass ich nur ein Undercover-Agent bin, der so tut, als würde er seiner angeblichen Chefin gehorchen, komme ich mir vor wie ein Sohn, der seine trauernde Mutter tröstet.

Wir sitzen Schulter an Schulter, atmen im gleichen Rhythmus und sagen kein Wort.

7.Kapitel