12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

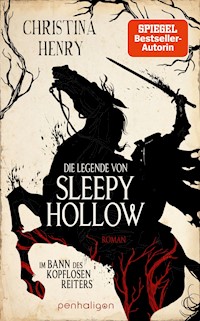

- Herausgeber: Penhaligon Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Die Dunklen Chroniken

- Sprache: Deutsch

So packend war Rotkäppchen noch nie: Der neue Bestseller von Fantasy-Horror-Königin Christina Henry!

Geh nicht allein in den tiefen, tiefen Wald. Aber Red hat keine Wahl: Seit die Krise vor drei Monaten über das Land kam, ist sie auf sich allein gestellt. Ihre einzige Hoffnung besteht darin, sich zu ihrer Großmutter durchzukämpfen. Red fürchtet nicht die Unwesen, die nachts durch die Wälder streifen. Die wahre Bedrohung geht von den Menschen aus: von ihren dunklen Sehnsüchten, niederen Beweggründen und bösen Hintergedanken. Am schlimmsten jedoch sind die Männer in Uniform, mit ihren Befehlen und Geheimakten, die auf Reds Spur sind. Sie möchte niemanden töten, aber wer allein in den Wald geht, muss sich verteidigen können ...

Alle Bücher von Christina Henry:

Die Chroniken von Alice – Finsternis im Wunderland

Die Chroniken von Alice – Die Schwarze Königin

Die Chroniken von Alice – Dunkelheit im Spiegelland

Die Chroniken von Peter Pan – Albtraum im Nimmerland

Die Chroniken der Meerjungfrau – Der Fluch der Wellen

Die Chroniken von Rotkäppchen – Allein im tiefen, tiefen Wald

Die Bände (außer Alice) sind unabhängig voneinander lesbar; weitere in Vorbereitung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 426

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Buch

Geh nicht allein in den tiefen, tiefen Wald. Aber Red hat keine Wahl: Seit die Krise vor drei Monaten über das Land kam, ist sie auf sich allein gestellt. Ihre einzige Hoffnung besteht darin, sich zu ihrer Großmutter durchzukämpfen. Red fürchtet nicht die Unwesen, die nachts durch die Wälder streifen. Die wahre Bedrohung geht von den Menschen aus: von ihren dunklen Sehnsüchten, niederen Beweggründen und bösen Hintergedanken. Am schlimmsten jedoch sind die Männer in Uniform, mit ihren Befehlen und Geheimakten, die auf Reds Spur sind. Sie möchte niemanden töten, aber wer allein in den Wald geht, muss sich verteidigen können …

Autorin

Die Amerikanerin Christina Henry ist als Fantasyautorin bekannt für ihre finsteren Neuerzählungen von literarischen Klassikern wie »Alice im Wunderland«, »Peter Pan« oder »Die kleine Meerjungfrau«. Im deutschsprachigen Raum wurden diese unter dem Titel »Die Dunklen Chroniken« bekannt und gehören zu den erfolgreichsten Fantasy-Büchern der letzten Jahre. Die SPIEGEL-Bestsellerautorin liebt Langstreckenläufe, Bücher sowie Samurai- und Zombiefilme. Sie lebt mit ihrem Mann und ihrem Sohn in Chicago.

Alle Bücher von Christina Henry:

Die Chroniken von Alice – Finsternis im Wunderland

Die Chroniken von Alice – Die Schwarze Königin

Die Chroniken von Alice – Dunkelheit im Spiegelland

Die Chroniken von Peter Pan – Albtraum im Nimmerland

Die Chroniken der Meerjungfrau – Der Fluch der Wellen

Die Chroniken von Rotkäppchen – Allein im tiefen, tiefen Wald

Weitere in Vorbereitung

Besuchen Sie uns auch aufwww.instagram.com/blanvalet.verlag undwww.facebook.com/blanvalet.

CHRISTINA HENRY

DIE CHRONIKEN VON

ROT-KÄPPCHEN

ALLEIN IM TIEFEN, TIEFEN WALD

Roman

Deutsch von Sigrun Zühlke

Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »The Girl in Red« bei Berkley, New York.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright der Originalausgabe © 2019 by Tina Raffaele

All rights reserved including the right

of reproduction in whole or in part in any form.

This edition published by arrangement with Berkley,

an imprint of Penguin Publishing Group,

a division of Penguin Random House LLC

Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2022 by Penhaligon

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Catherine Beck

Umschlaggestaltung: Melanie Korte, Inkcraft, nach einer Originalvorlage von Titan Books

Umschlagdesign: Julia Lloyd

Umschlagmotiv: © Shutterstock.com

BL · Herstellung: MR

Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN: 978-3-641-26688-2V001

www.penhaligon.de

Für Rebecca Brewer, weil manche Heldinnen Cupcakes bereithalten, statt ein Cape zu tragen.

Kapitel 1

Der Geschmack der Angst

Irgendwo in einem Wald in den USA

Der Kerl auf der anderen Seite des Feuers musterte Red von oben bis unten, von den wilden Korkenzieherlocken, die unter ihrer roten Kapuze hervorlugten, bis zu dem kleinen Beil, das neben ihr auf dem Boden lag. Sein Blick huschte von dem getrockneten Blut an der Klinge – im schwachen Feuerschein kaum mehr als ein Schatten – zu dem gut gefüllten Rucksack daneben und wieder zurück zu ihrem Gesicht. Sie hielt ihren Gesichtsausdruck so neutral wie möglich, nichtssagend wie Milchreis.

Red wusste genau, was er dachte. Was er glaubte, ihr antun zu können. Männer wie ihn gab es überall, hatte es schon gegeben, bevor die Welt auseinandergefallen war, und es brauchte keine besondere Wahrnehmungsgabe, um zu erkennen, was in den Augen dieser Männer stand. Zweifellos hatte er seit Beginn der KRISE (in Gedanken schrieb Red sie immer in Großbuchstaben) schon reichlich vergewaltigt und gemordet und gestohlen. Er hatte Menschen verletzt, die er für schwach hielt oder die er überraschen konnte, und so hatte er überlebt.

Viele Menschen glaubten sich Red überlegen, weil sie eine einbeinige Frau mit einer Prothese war, hielten sie für langsam oder unfähig und meinten, sie könnten sie leicht überwältigen. Viele Menschen hatten bereits herausgefunden, dass sie damit falschlagen. Gerade eben erst hatte diese Erkenntnis wieder jemanden getroffen – daher das Blut an dem Beil, das die Aufmerksamkeit des Fremden, der ungebeten an ihr Feuer gekommen war, so fesselte.

Eigentlich hätte sie die Klinge säubern müssen, auch wenn es ihr egal war, ob das Blut ihm Angst einjagte oder nicht. Sie hätte es tun sollen, weil das Beil, abgesehen von ihrem Verstand, die einzige Waffe war, die sie zu ihrer Verteidigung besaß. Sie sollte sie besser pflegen.

Er war mit breitbeinig wiegendem Gang unter den Bäumen hervor- und auf die Lichtung getreten, mit dieser Haltung, die besagte: »Hey, kleine Lady, du sehnst dich doch bestimmt nach ein bisschen Gesellschaft.« Er hatte etwas über die kalte Nacht gesagt und wie hübsch ihr Feuer aussah. Sein kurzes stacheliges Haar stand steif vom Kopf ab, als hätte er es mal vollständig abrasiert und jetzt wüchse es heraus. Hatte er sich den Schädel rasiert, weil er Soldat gewesen war? Falls ja, war er jetzt wahrscheinlich Deserteur. Er wirkte mager und drahtig, mit fester, trockener Muskulatur, was sie an einen Kojoten denken ließ. Einen hungrigen Kojoten.

Immerhin sah er nicht krank aus. Natürlich sahen sie nie krank aus, wenn sie sich infizierten, aber schon bald fingen sie an zu husten, und ihre Augen röteten sich, weil so viele Blutgefäße platzten, und ein paar Tage, nachdem der HUSTEN begann, nun … es fing täuschend harmlos an. Dieser Husten, eine leichte Trockenheit in der Kehle, die man nicht wieder loswurde, und dann wurde es ganz plötzlich sehr viel mehr, wie ein harmloses Geplänkel, das sich unversehens zu einem Weltkrieg auswuchs.

Die Ausbeulung an der Hüfte unter seinem schäbigen Mantel entging Red nicht. Sie fragte sich beiläufig, ob er mit einem Revolver umgehen konnte oder ob er es nur genoss, seine Männlichkeit damit zu unterstreichen.

Sie wartete ab. Sie musste nicht höflich zu jemandem sein, der sie für sein nächstes Opfer hielt. Er hatte sich nicht vorgestellt, obwohl er an ihr Feuer getreten war, das sie so mühsam errichtet hatte, und seine Hände daran wärmte.

»Bist du …?«, fing er an, während sein Blick wieder über sie hinwegglitt. Als er das Metall an ihrem linken Knöchel aufblitzen sah, gerade so sichtbar unter dem aufgekrempelten Saum ihrer Hose, hielt er kurz inne.

»Bin ich was?«, fragte sie, obwohl ihr Tonfall nicht zu einer Fortsetzung des Gesprächs einlud.

Er zögerte, schien es sich anders zu überlegen, dann machte er eine Geste um sein Gesicht herum. »Deine Augen sind hell, aber deine Haut ist braun. Bist du halbe-halbe?«

Sie bedachte ihn mit ihrem bisher ausdruckslosesten Blick, ihre Miene verriet nicht mehr als eine Scheibe Toastbrot.

»Halbe-halbe?«, wiederholte sie und tat, als verstünde sie nicht.

Red wusste, dass ihr unbestimmtes Aussehen Weiße nervös machte, weil sie nicht wussten, wie sie sie einordnen sollten. Sie hätte halb afrikanisch, halb nahöstlich, vielleicht aber auch Latina oder einfach nur eine ziemlich dunkle Italienerin sein können. Die Augenfarbe hatte sie von ihrem Vater geerbt, eine Art grünliches Blau, und das vertiefte die Verwirrung in der Regel noch.

Die Blicke der anderen flatterten immer zu ihrem Haar, auf der Suche nach Anhaltspunkten, aber sie hatte dicke große Locken, die von überall herstammen konnten. Sie war die spekulativen Blicke und die idiotischen Fragen gewöhnt, weil sie ihr ganzes Leben lang damit hatte zurechtkommen müssen, aber es überraschte sie doch jedes Mal wieder (sollte es nicht, tat es aber dennoch), wie viele Leute sich noch über solch dummen Scheiß Gedanken machten, wenn doch die Welt unterging.

»Ich hab mich nur gefragt …«, setzte er an.

»Wo ich herkomme, gilt es nicht gerade als höflich, Leute nach ihrer Herkunft zu fragen, bevor man sich überhaupt vorgestellt hat.«

»Stimmt«, sagte er. Der Eindringling hatte etwas von seiner Großspurigkeit verloren, mit der er auf die Lichtung getreten war. »Was machst du so ganz allein hier draußen? Ich dachte, alle sollten sich ins nächste Quarantäne-Camp begeben«, sagte er schließlich. Ungeachtet ihres Tadels, hatte er sich offenbar entschieden, sich nicht vorzustellen.

Sie würden also keine Freunde werden. Red war nicht traurig darüber.

»Was machst du denn hier so ganz allein?«, fragte sie zurück.

»Gute Frage«, sagte er und trat von einem Fuß auf den anderen. Sein Blick huschte umher, ein klares Zeichen dafür, dass als Nächstes eine Lüge aus seinem Mund zu erwarten war. »Ich habe meine Freunde im Dunkeln verloren. Wir sind auf Soldaten gestoßen und wurden voneinander getrennt.«

»Soldaten?«, fragte sie schärfer, als sie vorgehabt hatte. »Eine Patrouille?«

»Ja.«

»Wie viele?«

Er zuckte die Achseln. »Keine Ahnung. Schon ein paar. Es war dunkel, und wir wollten nicht ins Camp. Genau wie du.«

Versuch erst gar nicht so zu tun, als hätten wir irgendwas gemeinsam. »Bist du vom Highway her gekommen? Weißt du, in welche Richtung die Soldaten wollten? Sind sie dir gefolgt?«

»Nein, ich bin ihnen entkommen. Hab auch hinter mir nichts mehr von ihnen gehört.«

Diese Antwort klang, als hätte er sie erfunden, um zu erklären, warum er allein und ohne Proviant oder Gesellschaft im Wald unterwegs war und um ihr Feuer herumschnüffelte.

Red hoffte aufrichtig, dass der Mist, den er behauptete, stimmte, weil sie wirklich keine Lust hatte, auf Soldaten zu treffen. Die Regierung wollte alle Menschen zusammentreiben und in Quarantäne stecken (»um die weitere Ausbreitung der Krankheit zu verhindern« – Red hatte nur verächtlich geschnaubt, als sie das gehört hatte, denn es gab ja wohl keinen schnelleren Weg, die Krankheit zu verbreiten, als einen ganzen Haufen Leute auf engem Raum zusammenzusperren, und die medizinischen Berater der Regierung hätten es eigentlich besser wissen müssen), und sie hatte keine Zeit für deren Quarantäne. Sie musste zu ihrer Großmutter, und der Weg war noch sehr weit.

Heute war sie im Laufe des Tages an einem Highway vorbeigekommen. Der Highway hatte ihr Angst gemacht, da es wahrscheinlicher war, in der Nähe von Highways oder Straßen oder Orten auf Soldaten (oder allgemein andere Menschen) zu treffen. Auch wenn sie auf keine Patrouille gestoßen war, war es im Wald, etwa zwei oder drei Meilen von der Straße entfernt, dann doch zu … einer kleinen Auseinandersetzung mit einem kleinen Grüppchen ganz gewöhnlicher Leute gekommen. Seitdem hatte sie versucht, so schnell wie möglich von jedem Ort wegzukommen, an dem sich möglicherweise Menschen aufhalten könnten. Red hatte kein Interesse daran, sich irgendeiner Gruppe anzuschließen.

Sie hatte den Kojoten nicht eingeladen, sich zu ihr zu setzen, und es war offensichtlich, dass er nun nicht wusste, was er mit sich anfangen sollte. Sie sah es ihm am Gesicht an, was seiner Meinung nach als Nächstes passieren würde.

Er rechnete damit, dass sie höflich sein und ihm einen Platz an ihrem Feuer anbieten würde. Er dachte, sie würde ihm vertrauen, weil sie allein war und weil er allein war und Menschen von Natur aus Rudeltiere waren, die sich lieber zusammentaten, als sich allein durchzuschlagen. Dann, wenn sie in ihrer Wachsamkeit nachließ, oder vielleicht auch, wenn sie eingeschlafen war, würde er sich von ihr nehmen, was er wollte, und abhauen. Doch sie hielt sich nicht an sein kleines Drehbuch, und er wusste jetzt nicht, wie er improvisieren sollte.

Nun, Reds Mutter hatte keine Närrin großgezogen, und sie würde den Kojoten nicht einladen, sich mit ihr zum Essen hinzusetzen. Sie rührte in dem Eintopf auf dem Feuer und stellte fest, dass er heiß genug war.

»Das riecht aber gut«, sagte er hoffnungsvoll.

»Ja, tut es«, antwortete Red. Sie zog den Topf vom Feuer und goss sich etwas von dem Eintopf in ihre Campingschüssel.

»Ich hab seit gestern keinen Happen mehr gegessen«, sagte er.

Red stellte die Schüssel in ihren Schoß und löffelte sich etwas von dem Eintopf in den Mund, nur einen winzigen Bissen. Es war zu früh und das Essen viel zu heiß, sodass sie sich die Zunge verbrannte. Die nächsten Stunden würde sie nichts mehr schmecken können, doch sie ließ sich nichts anmerken. Sie sah ihn einfach nur an und wartete ab, was er tun würde.

Er kniff die Augen leicht zusammen, und sie erhaschte einen Blick auf das Raubtier in ihm, das er unter seiner freundlichen Maske zu verbergen versuchte.

»Wo ich herkomme, gilt es als höflich, das Essen zu teilen, wenn man welches hat und jemand anderes nicht«, sagte er.

»Was du nicht sagst.«

Sie nahm noch einen Löffel von dem Eintopf, ohne ihn aus dem Blick zu lassen. In spätestens einer Minute würde sie das, was noch im Topf war, verlieren, wenn er sich auf sie stürzte, und sie bedauerte die Verschwendung, denn sie hatte Hunger, und es war ziemlich anstrengend, diese ganzen Konservendosen mit sich herumzuschleppen.

Da zog er endlich die Waffe, die er die ganze Zeit verstohlen befingert hatte. »Gib mir, was in deinem Rucksack ist, Schlampe!«, knurrte er sie mit gebleckten Zähnen an.

Red stellte in aller Ruhe die Schale zur Seite. »Nein.«

»Gib’s mir, oder ich schieße«, sagte er und wedelte mit dem Revolver in ihre Richtung.

Offenbar hielt er sich für bedrohlich, wofür sie nur ein verächtliches Schnauben übrig hatte. Er sah aus wie einer von diesen Zeichentrick-Bösewichten, die erbärmliche Karikatur eines harten Kerls, der den Helden in einer dunklen Gasse bedroht und dann windelweich geprügelt wird. Doch sie war nicht so dumm zu glauben, dass er ihr nichts antun konnte. Auch ein Idiot war gefährlich, wenn er eine Waffe in der Hand hielt.

»Machst du dich etwa lustig über mich?« Sein Gesicht verzog sich vor Wut, während er näher an sie herantrat.

Er kam von der Seite, auf der sie die Schale abgestellt hatte, genau, wie sie es erwartet hatte. Er fürchtete sich vor dem Beil, auch wenn er das nicht zugeben wollte, und machte einen großen Bogen um die blutverschmierte Klinge. Red hatte nichts dagegen.

»Na, Schlampe, was ist los? Kriegst doch nicht etwa Angst, oder?«, säuselte er. Offensichtlich missverstand er ihr Schweigen als Furcht.

Sie wartete geduldig wie ein Fischer an einem ruhigen Sommertag, bis er auf Armeslänge herangekommen war. Dann packte sie den Topf, riss ihn vom Feuer und sprang auf, so schnell sie konnte, indem sie sich auf ihrem richtigen Bein hochstemmte, gleichzeitig den freien Arm zu Hilfe nahm, um sich abzustoßen, und das andere Bein erst auf den Boden setzte, als sie stand.

Das Problem an einer Prothese war, dass sie nicht federte – Red hatte keine so schicke Carbonfeder, mit der man allerlei sportliche Kunststücke vollführen konnte –, aber sie hatte über die Jahre gelernt, ihr anderes Bein entsprechend einzusetzen, um das auszugleichen. Jetzt musste sie den Kojoten daran hindern, sie für ihr Essen umzubringen.

Ihre plötzliche Bewegung bremste ihn aus, sein Blick flog zu dem Beil, als erwartete er, dass sie als Nächstes danach greifen würde. Das hätte sie tun können, hätte am Boden sitzen bleiben und die Klinge in seinen Oberschenkel schlagen können, aber das hätte möglicherweise zu einem längeren Handgemenge geführt, und sie wollte kein Handgemenge.

Das Ziel war, nicht in irgendeine filmreife Schlägerei verwickelt zu werden, die aus jeder Kameraperspektive toll aussah. Sie wollte ihn am Boden haben. Sie wollte fertig mit ihm sein. Sie wollte erreichen, dass er sie nicht mehr packen konnte.

Red schleuderte ihm den kochenden Eintopf ins Gesicht.

Der Eindringling schrie, ließ die Waffe fallen und schlug die Hände vors Gesicht. Sie sah, dass sie eines seiner Augen getroffen hatte. Sie wollte nicht darüber nachdenken, wie schrecklich sich das anfühlen musste, weil es schon furchtbar genug aussah. Red zwang die Übelkeit nieder, die sie zu überwältigen drohte. Sie hob das Beil auf und hieb es in seinen Bauch.

Die weichen Organe unter seinem Hemd gaben nach – sie spürte, wie sie unter dem Aufprall der Klinge zermatschten, heißes Blut spritzte über ihre Hände, und dann breitete sich ein ekelerregender Geruch aus: der Geruch von etwas, das in den Körper gehörte und jetzt nach draußen quoll. Das war der Moment, in dem sie würgen musste und merkte, wie ihr der winzige Bissen Essen, den sie zu sich genommen hatte, zusammen mit der Galle wieder hochkam. Es blieb in ihrer Kehle stecken, und ihr ganzer Körper wand sich.

Doch Red durfte ihn nicht wieder auf die Beine kommen lassen, damit er sich doch noch auf sie stürzen konnte. Also zog sie das Beil einmal quer über seinen Torso. Als sie es wieder herauszog, gab es ein schmatzendes, saugendes Geräusch. Red hatte sich immer noch nicht an dieses Geräusch gewöhnt. Gleichgültig, wie oft sie das Beil benutzte, es jagte ihr jedes Mal einen Schauder über den Rücken.

Der Mann (und das war er schließlich, mehr nicht, einfach nur ein Mann, kein Kojote, kein Raubtier) kippte nach vorn, sodass sie so schnell rückwärts auswich, wie sie konnte, was keine besondere Akrobatik erforderte. Red war genauso wenig eine Kino-Superheldin, wie der Mann ein Kino-Bösewicht war. Sie war nur eine Frau, die versuchte, nicht umgebracht zu werden in einer Welt, die nicht mehr so war wie die, in der sie aufgewachsen war. Die Welt, in der sie aufgewachsen war, war vernünftig und normal und langweilig gewesen – bis vor drei Monaten.

Der Mann schlug am Boden auf, und Blut sickerte aus der Wunde in seinem Bauch. Er gab keinerlei Geräusch mehr von sich, zuckte auch nicht oder machte sonst etwas Dramatisches. Wahrscheinlich hatte er das Bewusstsein verloren, als sein Gehirn von dem Schmerz der Verbrennungen und dem Schmerz durch das Beil überwältigt worden war. Er könnte es überleben – unwahrscheinlich, aber er könnte, dachte Red. Er könnte auch sterben, und es tat ihr nicht leid, dass sie es getan hatte, sondern nur, dass sie es hatte tun müssen.

Red sah sich nicht gern als Killer, aber sie würde sich auch nicht auffressen lassen, bloß weil sie sich als Frau allein im Wald aufhielt.

Sie sammelte ihre Siebensachen zusammen, schwang sich den Rucksack auf den Rücken und trat das Feuer aus, das sie so mühevoll aufgebaut hatte. Sie reinigte ihr Beil, so gut sie konnte, mit einem Fetzen Tuch, klappte die Klinge ein und hängte den Griff wieder in die Klettschlaufe an ihrer Hose.

Der Revolver, den ihr Angreifer hatte fallen lassen, glänzte im schwachen Sternenlicht, und sie hob ihn widerwillig auf. Wenn sie ihn hier liegen ließ, könnte jemand anderes ihn finden und ihr später Schwierigkeiten bereiten. Immerhin hatte sie nicht alle der drei Leute getötet, die sie heute getroffen hatte.

Red wusste nicht viel über Schusswaffen, nur dass sie sie nicht leiden konnte. Ihr Vater hatte immer gern Krimis im Fernsehen geguckt, und in diesen Filmen schienen alle immer genau zu wissen, wie man eine Waffe sichert und entsichert oder wie man sie lädt, selbst wenn sie noch nie zuvor eine in der Hand gehabt hatten. Red hatte nicht den blassesten Schimmer davon, wie sie irgendetwas Derartiges anstellen sollte, und wollte es auch nicht im Dunkeln ausprobieren. Mit etwas Pech schoss sie sich dabei in den einen heilen Fuß, den sie noch hatte. Aber die Waffe – die wahrscheinlich feuerbereit war, so wie der Kerl damit herumgewedelt hatte – einfach so in den Rucksack oder in den Gürtel zu stecken, erschien ihr genauso dumm.

Red verabscheute es, die Waffe auch nur in der Hand zu haben, alles daran war ihr unangenehm, vor allem, wie kalt und hasserfüllt sie in ihrer Hand lag. Doch sie hielt sie fest – den Lauf weg vom Körper und den Finger weg vom Abzug –, während sie die Lichtung verließ, auf der sie hatte übernachten wollen, den Ort, an dem sie mal ein bisschen hatte ausruhen wollen, weil ihr Stumpf wund war von dem schnellen Marsch am Morgen, und jetzt, da sie wieder weiterging, wurde ihr erst klar, wie sehr sie sich danach gesehnt hatte, die Prothese mal für eine Weile abzulegen.

Sie achtete gut darauf, regelmäßig Pause zu machen, die Prothese abzunehmen, den Stumpf abzutrocknen und einzucremen, damit er sich nicht wundrieb, aber es war immer eine große Erleichterung, die Prothese abends endgültig abzulegen und ihr Bein einfach sein zu lassen.

Der Kojote (der Mann) hatte ihr diese Erleichterung verwehrt, und jetzt war sie hungrig (weil sie ihren Eintopf nicht gegessen hatte) und wütend (weil sie ihn hatte töten müssen und das wirklich nicht gewollt hatte) und sauer (weil ihr Bein schmerzte und sie weiterging, obwohl sie nicht weitergehen wollte, und dazu noch diese dumme, hasserfüllte Waffe mitschleppen musste).

Kurz vor Morgengrauen hörte sie das tröstliche Rauschen von Wasser und lenkte ihre Schritte in die entsprechende Richtung. Als sie dem Geräusch näher kam, ging sie langsamer – fließendes Wasser zog alle Arten von Lebewesen an, einschließlich Bären und andere Menschen. Red wollte beiden überwiegend aus dem Weg gehen. Ihre bisherigen Erfahrungen hatten sie gelehrt, dass einer ebenso gefährlich war wie der andere.

Sie stieß auf ein praktisches Gebüsch, hinter dem sie in Deckung gehen konnte (nachdem sie die Umgebung sorgfältig nach Gift-Efeu abgesucht hatte – sie hatte schon genug Probleme und brauchte sich nicht auch noch Ausschlag im Gesicht oder auf den Händen einzuhandeln), und beobachtete, ob sich am Wasser etwas rührte.

Der Fluss war zwei bis drei Meter breit und floss schnell dahin, was bedeutete, dass sie ihre Wasserflasche in ihm auffüllen konnte. Sie wusste, dass man lieber nicht aus stehenden Gewässern trank. Zwar verstand sie nicht, warum man das überhaupt wollen sollte, da stehende Gewässer meist mit grünem Schleim bedeckt waren, aber wahrscheinlich wurden die Leute komisch, wenn sie durstig und verzweifelt waren, und machten dann dumme Sachen. Nun ja, Red hatte schon vor der KRISE eine Menge dummes Verhalten beobachtet; es war nur logisch, dass es seitdem noch mehr davon gab.

Sie hatte einen Filter in der Flasche, der Parasiten und anderes heraushalten sollte, aber darüber machte sie sich jetzt keine Sorgen. Es bestand immer die Möglichkeit, dass eine Leiche im Wasser schwamm, aufgeblasen und infektiös, die ihre Krankheit nach außen kräuseln ließ, auf der Suche nach einem neuen Wirt, um ihre Millionen, Billionen, Trillionen Kinder zu nähren.

Sie wusste, dass dies keine besonders begründete Angst war; der Husten, der alle getötet hatte, wurde über die Luft übertragen, und über die Luft verbreitete Krankheiten schwammen für gewöhnlich nicht in Flüssen, aber das Virus konnte ja mutiert sein. Es war absolut möglich, dass es inzwischen mutiert war, und diese Mutation könnte zur Folge haben, dass sie sich ansteckte, weil das, was sie bisher geschützt hatte, jetzt nicht mehr wirkte.

Dieser Fluss floss schnell, beruhigend schnell, sodass sie es trotz der Möglichkeit einer Mutation riskieren würde. Hier war es allerdings nicht sicher genug, um Rast zu machen, ein Feuer zu errichten, das Wasser abzukochen und wieder abkühlen zu lassen, bis man es gefahrlos trinken konnte.

Red wartete und betrachtete das Ufer eine Weile, bis sie sicher war, dass gegenüber niemand wartete und sie beobachtete. Nach einer Weile merkte sie, wie ihr Kopf vornübersackte, und riss ihn erschreckt wieder hoch; sie durfte jetzt auf keinen Fall einschlafen. Sie riss die Augen weit auf, als könnte allein das den Schlaf abwehren. Sie war so müde, müder, als sie gedacht hatte, und müde zu sein bedeutete, verletzlich zu sein, und das jagte ihr Angst ein: Niemand würde sie am Leben erhalten, wenn sie selbst es nicht tat.

Ich bin zu vorsichtig, dachte sie. Es war weit und breit niemand hier. Auf dem ganzen nächtlichen Weg von dem Ort weg, an dem sie den Kojoten getötet hatte (den Mann, er war ein Mann, auch wenn er wie ein Kojote ausgesehen hatte, auch wenn er ausgesehen hatte wie etwas, dessen Augen in der Dunkelheit über scharfen Zähnen aufleuchten), hatte sie nur kleine Lebewesen, Streifenhörnchen, Eichhörnchen und Feldmäuse davonhuschen gehört.

Sie war der einzige Mensch an dem ganzen, weiten Fluss. Ja, sie musste aufpassen, aber man konnte es auch übertreiben – wenn sie so weitermachte, kam sie nie zu irgendwas. Ihr Bein ließ sie sowieso nicht allzu schnell vorankommen, und sie konnte auch nur eine bestimmte Strecke pro Tag zurücklegen – der Geist war willig, aber an irgendeinem Punkt in nicht allzu ferner Zukunft würde ihr Körper ihr schlichtweg den Dienst verweigern, und das würde es dann gewesen sein. Zu viel Vorsicht verlangsamte ihr sowieso schon schneckengleiches Kriechen. Ans Wasser zu gehen war sicher genug.

Die Böschung war steil, und alles Steile ist schwierig, wenn man nur ein heiles Bein hat – es spielte keine große Rolle, ob sie bergauf oder bergab ging, auch wenn bergauf etwas einfacher war. Nach unten hatte sie immer das Gefühl, jeden Moment die Kontrolle verlieren zu können, weil sie die Ungleichheit ihrer Beine stärker spürte und weil es, wenn sie zu sehr über das Gehen nachdachte, immer noch ungelenker wurde.

Red ließ sich das letzte Stück zum Wasser heruntergleiten, ihr echter Fuß platschte ins Wasser, und sie fluchte. Ihre Wanderschuhe waren wasserdicht, aber die Hose nicht. Sie saugten sich mit Wasser voll, das dann von oben in die Socken zog.

Sie hasste nasse Socken – nasse Socken gehörten zu den Top drei der Dinge, die sie am meisten verabscheute, direkt hinter schwarzer Lakritze (allein beim Gedanken an diesen Anis/Fenchel/Was-zum-Teufel-das-war-Geschmack musste sie die Nase rümpfen) und Menschen, die im Supermarkt mitten im Gang stehen blieben, um mit ihrem Handy herumzuspielen, während andere Leute einfach nur einkaufen wollten. Auch wenn dieses Problem inzwischen wahrscheinlich keines mehr war und man Lakritze sehr leicht aus dem Weg gehen konnte.

Das Wasser war tiefer, als es von oben ausgesehen hatte. Tief genug, dachte sie, um die Gegenwart des verhassten Dings in ihrer Hand zu verbergen, das sie unbedingt loswerden wollte. Sie warf es in die Mitte der Strömung und hörte das befriedigende Plopp, mit dem es versank. Red konnte die Waffe nicht mehr sehen und hoffte, dass sie gleich so tief versunken war, dass sie niemand mehr finden konnte. Oder falls doch, dass sie bis dahin verrostet und nicht mehr zu gebrauchen war.

Sie kauerte sich in den Uferschlamm und streckte die Flasche aus, um sie aus der Strömung zu füllen, nicht aus den schlammigen Strudeln am Rand. Die erste Flasche stürzte sie fast in einem Zug herunter – ihr war nicht bewusst gewesen, wie durstig sie war, bis zur ersten kühlen Berührung der Flüssigkeit auf ihrer Zunge. Der von dem heißen Eintopf verbrannte Teil war immer noch taub.

Red füllte ihre Flasche noch zwei Mal, trank Wasser, bis es in ihrem Magen herumschwappte, und richtete sich dann auf – vorsichtig, da der Boden so nah am Wasser nicht besonders fest war und es nervig wäre, sich umziehen zu müssen, weil sie nur einen Satz Wechselklamotten im Rucksack hatte.

Sie musste den Fluss überqueren, zum einen, weil sie weiter nach Norden wollte, zum anderen, weil möglicherweise doch Soldaten irgendwo hinter ihr waren, wenn der Mann, der an ihr Feuer gekommen war, nicht nur gelogen hatte. Soldaten hatten manchmal Hunde dabei, Hunde, die die Infizierten genauso erschnüffeln konnten wie die Nicht-Infizierten.

Ein kluger, gut ausgebildeter Hund hätte wahrscheinlich kein Problem, das Blut an ihr zu erschnüffeln – ganz egal, wie sehr man aufpasste, es spritzte immer etwas davon auf die Kleidung. Hunde konnten diesen Soldaten helfen, sie wesentlich schneller zu finden, aber wenn sie den Fluss überquerte, würden sie die Spur verlieren.

Zumindest war es in den Filmen immer so (ein guter Teil von Reds Survival-Wissen stammte aus Büchern und Filmen) – die Gejagten schwammen durch einen Fluss, und dann rannten die ganzen jaulenden Hunde am Ufer auf und ab, bellten und liefen im Kreis, und die Leute, die bei ihnen waren, schüttelten betrübt die Köpfe und sagten, dass die Hunde die Spur im Wasser verloren hätten.

Red wollte keine Gejagte werden. Sie wollte nicht in irgendjemandes Schmetterlingsnetz gefangen, aufgespießt und an ein Brett genagelt werden. Sie war zum Haus ihrer Großmutter unterwegs, weil sie die Einzige aus ihrer Familie war, die das noch tun konnte. Als sie das letzte Mal mit ihrer Großmutter telefoniert hatte (bevor alle Telefonverbindungen ausgefallen waren, ganz egal, ob fest oder mobil), hatte die alte Dame Red und ihrer Familie gesagt, sie sollten zu ihr kommen, um gemeinsam in der Sicherheit des Waldes zu leben.

Das war vor sechs Wochen gewesen, und seither war viel passiert. Jeden Tag stellte Red sich vor, wie Grandma durch die Vorhänge ihrer Hütte im Wald lugte und Ausschau nach ihrer Familie hielt, die aus dem Saum des Waldes auf die Lichtung trat.

Immer wenn sie daran dachte, füllten sich Reds Augen mit Tränen, denn auch wenn sie es allein schaffen konnte, war es doch sehr ermüdend, und sie wünschte sich nichts mehr, als jemanden zu haben, bei dem sie sich anlehnen konnte. Grandma war der beste Mensch, um sich anzulehnen, weil sie weich und rund war und immer nach dem roch, was sie gerade gekocht hatte (und sie kochte fast immer irgendetwas).

Es war unpraktisch, direkt am Ufer entlanggehen zu wollen – der Schlamm saugte an ihren Schuhen und erschwerte das Gehen noch mehr als ohnehin schon. Doch die Vorstellung, am oberen Rand der Böschung zu laufen, war auch nicht sonderlich verlockend, obwohl der Boden dort besser war. Es gab kaum eine Deckung durch Bäume oder Büsche, und sie würde da oben gefährlich ausgesetzt sein. So wie das Land vom Fluss weg anstieg, war sie hier unten vor neugierigen Blicken verborgen, solange nicht jemand direkt ans Wasser herunterkam.

Natürlich bedeutete das auch, überlegte sie, dass jeder, der herankam, auch vor ihr verborgen blieb. Abgesehen davon könnte man sehr viel leichter entkommen, wenn man oben am Ufersaum entlangging.

Hattest du nicht gerade beschlossen, nicht mehr übertrieben vorsichtig zu sein? Sie musste aufhören, ständig jede Entscheidung wieder in Frage zu stellen, als hinge ihr Leben davon ab.

(Was allerdings der Fall sein könnte.)

Nun, genau das war ja das Problem, überlegte Red. Jede Entscheidung konnte den Unterschied zwischen Leben und Sterben bedeuten, und das war nun schon so lange so, dass sie beinahe vergessen hatte, wie es war, alberne Entscheidungen zu treffen – einen Horrorfilm zu gucken statt eines Samurai-Films, Eiscreme zum Nachtisch zu essen statt eines Schokoriegels, ein Buch zu lesen, statt Staub zu saugen. Fast wünschte sie sich einen schmutzigen Fußboden, der dringend gesaugt werden musste. Das würde zumindest bedeuten, dass sich nichts verändert hatte.

Red kletterte die Böschung hinauf und versuchte, sich nicht den Nacken zu reiben, während sie weiterging. Sie fühlte sich beobachtet, aber wenn sie sich umsah, war da nie jemand zu sehen, und sie wusste verdammt gut, dass sie sich das nur einbildete, konnte es aber trotzdem nicht abstellen.

Manchmal war es ja so: Je mehr man sich bemühte, nicht an etwas zu denken, desto mehr tat man es, und Red hatte einen schweren Anfall von »Heebie-Jeebies«, wie Grandma das nannte. Wenn man die Heebie-Jeebies mal hatte, war es schwer, sie wieder abzuschütteln. Wenn man dachte, man hätte eine Spinne am Hals, dann strich man immer wieder am Kragen herum, auch wenn man genau wusste, dass einem da kein Spinnentier auf dem Rücken herumkrabbelte. Oder man sah sich immer wieder um, auch wenn es keinerlei Anhaltspunkte dafür gab, dass man verfolgt wurde.

Nach etwa einer halben Meile kam sie an eine kleine Fußgängerbrücke, eine von diesen Schwingbrücken – nur ein paar Bretter, die an ein paar Seilen befestigt waren. Sie musterte sie zweifelnd. Diese Art von Brücken hatte sie schon nicht leiden können, bevor sie den unteren Teil ihres linken Beins verloren hatte. Auf Spielplätzen gab es immer irgendeine Art Hängebrücke, damit bestimmte Kinder die meisten anderen terrorisieren konnten, indem sie sie darauf jagten und dann die Brücke zum Schaukeln brachten.

Dennoch, diese Brücke war ihre erste Gelegenheit, trockenen Fußes auf die andere Seite zu kommen, und immerhin könnte sie sich an den Seilen festhalten, wenn sie Angst hatte, aus dem Gleichgewicht zu geraten. Wenn sie über Steine gehen musste, um den Fluss zu überqueren, wären da keine Seile, an denen man sich festhalten konnte, wenn man das Gefühl hatte zu fallen.

Sie schob ihren echten Fuß auf die Brücke und spürte, wie das ganze Ding zu wackeln anfing, sobald sie ihr Gewicht verlagerte.

»Vergiss es«, sagte sie, als sie mit klopfendem Herzen den Fuß zurückzog. »Abgesehen davon, was ist damit, die Hunde abzuhängen? Du musst es durch das Wasser versuchen, wenn du das erreichen willst.«

Red versuchte, keine Selbstgespräche zu führen, weil es sie zu sehr daran erinnerte, dass sie allein war, aber manchmal fielen die Worte einfach so aus ihrem Mund, als wollten sie sie daran erinnern, dass sie noch sprechen konnte.

Sie ruckelte den Rucksack etwas höher und dann wieder tiefer, um das Gewicht zu verlagern, und beschloss weiterzugehen, bis sie eine flache Stelle fand, an der sie den Fluss überqueren konnte.

Während sie weiterging, überkam sie dieses Gefühl, so müde zu sein, dass sie anfing, Wahnvorstellungen zu entwickeln. Alles tat ihr weh (besonders ihr Stumpf, sie musste wirklich bald mal eine Pause einlegen), und ihr fielen im Gehen immer wieder die Augen kurz zu, ohne dass sie es wollte.

Schon bald würde sie einfach umfallen und das Bewusstsein verlieren. Es war unvermeidlich – sie trieb sich zu sehr an, zu hart und zu weit, und sie musste einfach nur diesen dämlichen Fluss überqueren und eine Stelle finden, wo sie sich eine Weile ausruhen und aufhören konnte zu denken. Denn je mehr sie dachte, desto mehr Sorgen machte sie sich, desto mehr trieb sie ihre Gedanken im Kreis herum, indem sie versuchte, alles zu bedenken, was Schlimmes passieren konnte und wie es zu vermeiden war.

»Einfach nur ein Plätzchen, um mich kurz auszuruhen, mehr will ich doch gar nicht«, sagte sie, während sie sich an die Uferböschung setzte und Schuh und Socke von ihrem heilen Fuß zog, beide Hosenbeine hochkrempelte und das glänzende Metallrohr auf der linken Seite enthüllte.

Das Wasser war kalt, richtig kalt, die plötzliche Kälte erschreckte sie. Der Fluss war tiefer, als er aussah, auch wenn sie eine Stelle gefunden hatte, wo das Wasser flacher zu sein schien. Es reichte bis zur Mitte der Wade statt einfach nur über den Knöchel, wie sie angenommen hatte. Red watete durch die Strömung, immer auf der Hut vor Steinen, auf denen sie ausrutschen, oder Schlamm, in dem sie stecken bleiben konnte, und allen möglichen anderen Dingen, die schiefgehen konnten.

Als sie die andere Seite erreichte, fühlte sie sich wesentlich wacher, und das bisschen kaltes Wasser auf der nackten Haut ließ sie zittern vor Kälte. Eilig trocknete sie sich mit dem kleinen Handtuch aus ihrem Rucksack ab, wobei ihr auffiel, dass die Sonne inzwischen beinahe direkt über ihr stand.

Seit der Begegnung mit diesem Mann letzte Nacht hatte sie nichts von irgendwelchen Menschen oder Tieren gehört oder gesehen, dennoch beeilte sie sich, von dem Fluss wegzukommen, dankbar für die dichtere Deckung des Waldes auf dieser Seite.

Red wollte nicht so dicht am Wasser Rast machen. Sie ging noch etwa eine halbe Stunde weiter, wobei sie immer ein Auge auf die Schatten um sie herum hatte und auf Geräusche lauschte.

Dann erschien es direkt vor ihr, beinahe wie eine Halluzination, die ihr erschöpftes Gehirn heraufbeschwor. Eine kleine Hütte. Eine Hütte ganz allein für sich, auf einer Lichtung im Wald.

Einen kurzen Augenblick dachte sie, sie wäre irgendwie bereits beim Haus ihrer Großmutter angekommen, sei in der Nacht wesentlich weiter gekommen, als ihr bewusst war. Doch dann schüttelte sie den Kopf und begriff, dass dieses Haus in etwa ein Viertel so groß war wie das ihrer Großmutter. Grandma hatte ein zweistöckiges Haus mit vier Zimmern im Erdgeschoss und einem Schlafzimmer unterm Dach, das mit Liebe und Sorgfalt von Reds Großvater, den alle immer nur Papa nannten, erbaut worden war.

Das hier war eher eine Jagdhütte, ein einziger Raum, grob behauene Baumstämme und ein kleiner, blecherner Schornstein. Beigefarbene Vorhänge hingen an dem einen Fenster, das sie sehen konnte, aber es schien keinerlei Anzeichen von Leben zu geben.

Das heißt gar nichts. Es könnte jemand darin schlafen, jemand mit einem Gewehr neben dem Bett, der dir dein dummes Hirn rausbläst, wenn du einfach so an die Tür klopfst. In den Filmen bleiben die Leute immer in irgendeiner Hütte mitten im Nirgendwo hängen, und auch wenn es aussieht, als wäre da keine Menschenseele, hängt doch irgendwo ein Serienkiller in der Nähe rum, der sich zwischen den Bäumen perfekt tarnen kann und nur darauf wartet, dass ihm jemand in die Falle geht.

(Red, fang nicht an, so dummes Zeug zu denken. Falls hier jemals ein Serienkiller gewesen sein sollte, ist der wahrscheinlich am Husten gestorben wie alle anderen.)

Dieses letzte Stück klang wie die Stimme ihrer Mama, ihrer sehr praktisch veranlagten Mama.

Aber es könnte trotzdem jemand drin sein. Das wäre echt möglich.

Sie merkte, wie ihre Füße sie auf die Hütte zutrugen, obwohl ihr Gehirn die ganze Zeit sagte: Nein nein nein zu gefährlich. Ihre Beine hatten gemeutert und den Rest des Körpers als Geisel genommen, weil ihr Herz diese kleine Jagdhütte gesehen hatte – rau und schlicht und zweifellos schmuddelig – und sich danach sehnte. Sie sehnte sich danach, irgendwo drinnen zu schlafen, unter einem Dach statt im Freien oder dem dünnen Nylon ihres winzigen Zelts.

Sie sehnte sich nach der Sicherheit einer Begrenzung zu allen Seiten, dem Gefühl, sicher und gemütlich im Bett zu liegen und zu wissen, dass niemand sich heimlich anschleichen konnte, weil die Tür verschlossen und verriegelt war. Früher war so etwas für sie selbstverständlich gewesen, bevor DASALLESPASSIERT war – das Gefühl, unter einem Dach und in Sicherheit zu sein.

Allerdings konnte Red ihre Vorsicht nicht ablegen – konnte nicht einfach direkt zur Tür marschieren und so tun, als gehörte sie hierher (weil da drin vielleicht ein Kerl mit einem Gewehr sitzt, das wäre immerhin möglich, oder ein Killer mit einer Machete). Sie schlich, so leise sie konnte, an eines der Fenster heran, was nicht besonders leise war, weil überall auf der Lichtung trockene Blätter lagen, deren Knacken in der Stille so laut explodierte wie Feuerwerkskörper.

Durch einen kleinen Spalt in den Vorhängen lugte sie ins Innere, konnte aber nichts erkennen außer dem Griff einer altmodischen Perkolator-Kaffeekanne aus Metall auf einem Tisch direkt unter dem Fenster. Der Rest des Innenraums war zu dunkel. Also sah sie sich diesen Kaffeekannengriff genauer an, weil er der einzige Hinweis war, den sie hatte.

Der Staub lag dick auf der oberen Biegung des Griffs, zu dick, als dass er in letzter Zeit in Gebrauch gewesen sein konnte. Was bedeutete, dass wahrscheinlich niemand in der Hütte war. Wahrscheinlich.

Sie ging einmal um die Hütte herum und hielt nach Fußabdrücken Ausschau,

(als wärst du irgendeine Art Fährtensucher, ha, weißt du überhaupt, wonach du suchst?)

denn selbst wenn sie nicht mal im Ansatz eine Spurenleserin war, könnte sie doch immer noch einen frischen Abdruck in der Erde erkennen, und rund um die Jagdhütte oder vor der Tür sah sie keine Fußabdrücke.

Nachdem sie alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen hatte, die sie treffen konnte, ging Red zur Tür und probierte es mit dem Türknauf.

Die Tür war abgeschlossen.

Da lachte sie laut auf, und ihr Lachen klang ein bisschen irre, weil sie so erschöpft und hungrig war und sich solche Sorgen um einen Verrückten mit Gewehr gemacht hatte, dass sie gar nicht daran gedacht hatte, dass der Eigentümer die Tür abgeschlossen haben könnte, als er am Ende der letzten Saison seine Jagdhütte verlassen hatte.

Dann weinte sie noch ein bisschen, und als sie hörte, wie sie dieses irre Lachen-Weinen-Ding machte, begriff sie, dass sie hysterisch wurde, und sagte: »Schluss jetzt.«

Kümmer dich um das Problem, Red.

Das war die Stimme ihres Dads, nicht ihre – er hatte das immer gesagt, wenn sie frustriert war, weil sie mit irgendetwas nicht mehr weiterkam. Lange Zeit hatte es sie genervt, bis ihr klar geworden war, dass er ihr riet, tief Luft zu holen, einen Schritt zurückzutreten und in Ruhe darüber nachzudenken, welche Möglichkeiten sie hatte. Im Grunde war es ein Wunder, in nur fünf Worten das alles zu sagen.

Das Fenster war viel zu klein, um hindurchzuklettern, selbst wenn sie das Glas einschlug – und das wollte sie auf keinen Fall, denn wenn sie es in die Hütte schaffte, wollte sie das Fenster schließen können.

Sie untersuchte die nähere Umgebung der Tür, weil viele Leute für den Notfall einen Schlüssel versteckten. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen (und fiel beinahe um, weil sie auf nur einem Bein balancierte) und tastete über der Tür den Rahmen ab, fand aber nichts außer einem großen alten Splitter, der sich in den mittleren Teil ihres Ringfingers bohrte und sie aufschreien ließ.

In der GUTENALTENZEIT (so dachte sie an die Zeit, bevor sich alles geändert hatte, und genau wie die KRISE wurden diese Wörter in ihrer Vorstellung stets in Großbuchstaben geschrieben) hätte sie ihn einfach herausgerissen und vielleicht ein Pflaster auf die Wunde geklebt, und das wäre es auch schon gewesen. Doch jetzt war eine Infektion viel mehr als nur eine Infektion. Nicht nur war jede offene Wunde ein möglicher Eintrittsweg für die mörderische, möglicherweise mutierende Krankheit, die so viele Menschen getötet hatte – ohne Antibiotika konnte sowieso jede Schramme, jeder Schnitt tödlich werden.

Dabei hatte Red tatsächlich Antibiotika in ihrem Rucksack – ein Zufallsfund, den sie zu Beginn ihrer Reise gemacht hatte –, aber sie wollte sie nicht nehmen, bevor sie sie nicht dringend brauchte. Diese Tabletten waren wertvoller als Diamanten.

Also hockte sie sich auf den Teppich aus toten Blättern vor der Tür und zog ihr Erste-Hilfe-Päckchen aus dem Rucksack. Sie desinfizierte sich sorgfältig die Hände und gönnte auch der Pinzette etwas Desinfektionsgel. Der Splitter kam leicht heraus. Sie sprühte Desinfektionsspray in die Wunde, verband das blutende Loch, das er hinterlassen hatte, und verstaute das Erste-Hilfe-Päckchen wieder im Rucksack.

Dann seufzte sie, weil sie am liebsten gar nicht mehr aufgestanden wäre. Sie war so müde. Bevor das alles passiert war, hatte sie gar nicht gewusst, dass man überhaupt so müde sein konnte, aber die Müdigkeit war wie ein Mantel, der die ganze Zeit schwer auf ihren Schultern lag und ihren Nacken nach unten drückte.

Aber weil sie am Boden auf dem trockenen Laub saß, sah sie etwas, das ihr zuvor entgangen war – ein kleines Astloch in einem der Stämme, knapp über dem Boden. Red holte ihre Taschenlampe heraus (Solar, mit Handkurbel, sodass sie keine Batterien brauchte, eine ihrer besseren Ideen) und leuchtete in das Astloch.

Vier oder fünf Zentimeter weiter hinten, tief genug, dass man ihn nicht versehentlich finden konnte, glänzte etwas Bronzenes.

Red pulte den Schlüssel aus dem Loch und stemmte sich auf die Füße hoch. Während sie die Tür aufschloss, durchflutete sie ungewohnte Freude.

Drinnen. Ich kann drinnen schlafen.

Der Staub lag so dick, dass ihre Schuhe ihn aufwirbelten und sie husten musste. Sie kämpfte gegen den Impuls an, die Tür hinter sich zuzuknallen (Sicherheit, zumindest heute Nacht konnte sie in Sicherheit schlafen), und nahm stattdessen einen Besen, der an der Rückseite der Tür hing, um den ganzen Dreck nach draußen zu fegen. Dann zog sie die Vorhänge auf, um etwas Licht hereinzulassen.

In der Ecke standen zwei zusammengeklappte Feldbetten, ein kleiner Holztisch mit zwei Stühlen daran und der Kaffeekanne, die sie durch das Fenster gesehen hatte.

Die Stühle hatten Metallrahmen und gelbe Plastiksitze und sahen aus, als hätte der Eigentümer sie irgendwo auf dem Sperrmüll gefunden, aber sie wirkten stabil, und Red nahm an, dass es keine Rolle spielte. Hauptsache, man konnte sich hinsetzen und etwas essen, bevor man für den Tag in den Wald aufbrach.

Neben dem Fenster hing ein dreistöckiges Regal aus Holz, auf dessen unterstem Brett Teller, Tassen und Schalen aus blauer Emaille standen, mit weißen Tupfen darauf. Ein offenes Einmachglas stand ebenfalls da, in dem allerlei Werkzeug steckte, und daneben eine schmiedeeiserne Pfanne und ein großer Topf. Sogar einen Campingkocher gab es und mehrere Dosen Gas, was bedeutete, dass sie nicht einmal rausgehen und Feuer machen musste.

Doch die wahren Schätze befanden sich auf den oberen Regalbrettern. Dosensuppen – Unmengen davon, verschiedene Sorten, und vakuumverpackte Fertigmahlzeiten zum Aufbrühen. Außerdem Pakete mit Nudeln und zwei Gläser Tomatensoße und sogar eine noch versiegelte Packung knuspriger Grissini, auch wenn Red annahm, dass die wahrscheinlich inzwischen nicht mehr so gut schmeckten. Auf dem Boden unter dem Regal jedoch war der allerbeste Fund – mehrere Gallonen Trinkwasser, ebenfalls versiegelt.

Das Erste, was aus den Läden verschwindet, wenn irgendetwas eintritt, das eine Notlage sein könnte, ist Trinkwasser. Die Menschen in den USA lebten in der ständigen Angst, das Trinkwasser könnte ausgehen, eine Ressource, die es in diesem Land im Überfluss gibt – oder gab. Sobald klar war, dass sich die Krankheit schneller ausbreitete, als man geahnt hatte, und dass die Menschen sich entweder eingraben oder fliehen mussten, verschwanden die Wasserflaschen aus den Supermärkten wie von Geisterhand.

In den Nachrichten hatte es die unvermeidlichen Aufnahmen von Menschen gegeben, die sich in einem Lebensmittelmarkt wie die Tiere um die letzten Kästen prügelten. Wann immer Red so etwas sah, fragte sie sich, warum der Mensch hinter der Kamera nicht eingegriffen oder versucht hatte zu helfen, statt einfach nur seine Mitmenschen in ihrer größten Not zu filmen.

Red konnte die Fertiggerichte mitnehmen, wenn sie morgen weiterzog, und würde sich damit nicht einmal sonderlich belasten, und während sie hier war, konnte sie Nudeln mit Tomatensoße essen. Die Vorstellung von Spaghetti mit Tomatensoße aus dem Glas erschien ihr wie ein unglaublicher Luxus. Und es gab sogar einen Tisch, an dem sie sitzen konnte, statt sich am Boden über einen Teller zu beugen.

Doch zuerst baute sie eines der Feldbetten auf. Es roch ein bisschen muffig, aber was machte das schon, wenn sie dafür über dem Erdboden schlafen konnte – dem Boden, dessen Kälte durch den Zeltboden und die Isomatte in ihren warmen Schlafsack zu sickern schien?

Sie machte die Tür zu und schloss sie ab – es gab ein Schloss unter dem Türknauf und einen Riegel knapp über Augenhöhe, und das Geräusch, mit dem der Riegel zufiel, war Musik in ihren Ohren. Um sich herum spürte sie, wie die Wände sie tröstlich umschlossen. Draußen war nichts zu hören gewesen außer den Geräuschen kleiner Tiere, die umherhuschten, oder das Zwitschern der Vögel oder der Wind in den Bäumen. Drinnen war es still, und sie war in Sicherheit.

Aber was, wenn jemand kommt, während du schläfst?

Nein, sie würde jetzt nicht wieder damit anfangen, nicht wieder ins Gedankenkarussell einsteigen und sich vollkommen verrückt machen. Sie zog ihr Bein aus, ließ den Knopf am Knöchel aufspringen und zog den Schaft mit einem zufriedenen Seufzen ab. Dann rollte sie den Strumpf herunter, wusch ihn aus, hängte ihn zum Trocknen auf und untersuchte ihre Haut auf Rötungen oder Blasen. Mit einem Stumpf lebte man in ständiger Angst, dass man sich verletzte und deshalb noch mehr von dem Bein abgenommen werden musste.

In der ersten Zeit nach der Amputation war sie die Angst nie ganz losgeworden, dass der verbleibende Teil ihres Beins sich irgendwie infizieren und diese Infektion den Knochen befallen könnte, was zu einer Gangrän oder Nekrose führen würde. Und dann würde wieder die Säge herausgeholt werden, und sie würde noch ein bisschen mehr verlieren und dann wieder ein bisschen mehr, bis von ihrem Bein nichts mehr übrig war.

Natürlich konnte sie dann auch weiterleben – sie war schließlich erst acht Jahre alt gewesen, als es passierte, und hatte den größten Teil ihres Lebens mit einer Prothese gelebt. Es gab nur wenig, das sie gar nicht machen konnte, und sie fühlte sich nicht wirklich behindert (auch wenn viele Menschen sie mitleidig ansahen).

Aber man kam nie so ganz über den Verlust hinweg, dachte sie träumerisch, während sie sich in ihren Schlafsack kuschelte. Man spürte den Verlust immer ein wenig. Genauso wie in all den Tagen, in denen sie allein durch die Wälder gewandert war. Jedes Mal, wenn sie sich umgedreht hatte, um etwas zu ihrem Bruder oder ihrem Vater oder ihrer Mutter zu sagen, hatte es sie überrascht, dass sie nicht mehr da waren, obwohl es sich so angefühlt hatte, als müssten sie da sein.

Kapitel 2

Alle unsere Gestern

Davor

Sie mussten zu Großmutters Haus. So war es beschlossen, und Red war bereit zu gehen, aber außer ihr schien noch niemand so weit zu sein, und sie war mit Sicherheit die Einzige, die überhaupt ein Gefühl dafür hatte, wie eilig es war.

Adam hatte den ganzen Morgen herumgeeiert und versucht, alles, was er nicht zurücklassen wollte, in seinen Rucksack zu quetschen, und ihre Eltern stellten sich auch nicht gerade geschickt dabei an, ihn anzutreiben.

Reds Bruder war überhaupt nur zu Hause, weil sein Semester an der Uni noch nicht angefangen hatte, als die Krankheit ausgebrochen war. Die Studenten sollten vorsichtshalber zu Hause bleiben, bis die Gefahr vorüber war, weil man (korrekterweise: Red) davon ausging, dass ein Studentenwohnheim die perfekte Petrischale für eine sich ausbreitende Krankheit war – all diese nicht sonderlich hygienischen Studenten zusammengepfercht in einem Kaninchenbau aus gemeinschaftlich genutzten Räumen.

Doch die Gefahr war nie vorübergegangen. Es war nur schlimmer geworden, trotz Quarantäne und Schutzmaßnahmen und den verzweifelten Überstunden der Mediziner, die versuchten, einen Impfstoff zu finden und herzustellen, der den über das Land hinwegrollenden Albtraum aufhalten konnte.

Aber auch ihre Eltern seufzten über die Dinge, die sie zurücklassen mussten – die Fotos und Bücher und das Hochzeitskleid ihrer Mutter und die vergoldeten Babyschuhe und andere Sachen, von denen Red ihnen sagte, dass sie keine Rolle mehr spielten, weil es um ihr Leben ging. Aber niemand hörte auf sie. So ist das, wenn man das Nesthäkchen der Familie ist, selbst wenn man ein zwanzig Jahre altes Nesthäkchen ist.

Reds Mutter war da schon krank, hatte in der Nacht zuvor angefangen zu husten. Der Husten begann ganz unschuldig, so als hätte sie einen Krümel in der Luftröhre, den sie einfach nur aushusten musste. Also trank sie diverse Tassen Tee mit Honig und wechselte tausend besorgte Blicke mit Reds Vater, weil sie beide wussten, was das bedeutete, aber es nicht laut aussprechen wollten.

Eltern, ganz egal, wie alt sie oder ihre Kinder waren, versuchten immer, ihre Kinder abzuschirmen, so zu tun, als sei alles in Ordnung. Aber Red war kein Dummkopf, und sie wusste, was dieser Husten bedeutete, wusste, dass sie alle dem Virus ausgesetzt waren und ihnen nichts anderes übrig blieb, als abzuwarten, ob sie es alle bekommen würden. Nicht alle wurden krank. Manche Leute schienen von Natur aus immun dagegen zu sein.

Es war weit hergeholt, diese Menschen als glücklich zu bezeichnen, weil es normalerweise bedeutete, dass sie die einzigen Überlebenden ihres Familienverbands waren, und man konnte sich wohl kaum glücklich fühlen, wenn man der Letzte war, der noch um seine Lieben trauern konnte.

Das Seltsame war, fand Red, dass sich die Immunität nicht innerhalb der Familie zu vererben schien. Wenn zum Beispiel die Mom überlebte, bedeutete das nicht notwendigerweise, dass ihre Kinder ebenfalls überlebten, auch wenn man doch annehmen würde, dass das, was für ihre Immunität verantwortlich war, auch an die nächste Generation weitergegeben worden sein musste. Wenn es drei Kinder gab, die mutmaßlich dieselben Mengen der elterlichen DNA in sich trugen, warum überlebte dann manchmal nur ein einziges Kind, die anderen beiden aber nicht?

Es war beinahe, dachte Red, als ob das Virus bewusst auswählte, als ob es wüsste, dass es für sein langfristiges Überleben besser war, nicht all seine Wirte gleich in der ersten Welle zu töten.

Normalerweise tat sie diese Gedanken dann als verrückt ab, als Produkt zu vieler Weltuntergangs-Science-Fiction-Romane und Horror-Filme.

Sie hatte viele Nächte damit verbracht, viel zu lange unter der Bettdecke zu lesen, unfähig aufzuhören, obwohl sie längst schlafen sollte. Red war besessen von Krankheiten, von Kriegen, vom Weltuntergang, weil Bücher und Filme ihr die zahllosen Möglichkeiten aufzeigten, wie es passieren konnte, und sie wusste, dass früher oder später eine dieser Möglichkeiten eintreffen würde.

Ihre Mutter, die nie etwas las, das nach 1900 publiziert worden war, und überhaupt nichts von Horror-Filmen hielt, hatte immer gesagt, dass sie sich mit diesem Schund das Hirn verdarb. Red musste gestehen, dass die wilde Theorie über Viren mit Bewusstsein ein Beleg dafür war, dass diese Schundliteratur ihre natürliche Vorstellungskraft um ein Vielfaches gesteigert hatte.