Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Deutsch

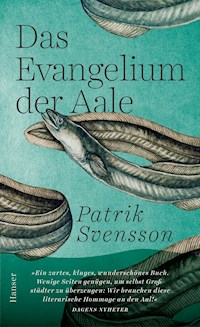

Nach dem Bestseller „Das Evangelium der Aale“ lässt Patrik Svensson uns eintauchen in die Geheimnisse des Ozeans und der Menschen, die ihn erforschen.

„Der Himmelskörper, den wir den unseren nennen, ist eigentlich ein Planet des Meeres.“ Für Patrik Svensson ist die blaue Welt untrennbar mit seiner Mutter verbunden. Sie war es, die ihm einst von rätselhaften Tiefseefischen erzählte und so die Neugier auf das Unerforschte weckte, die sein Schreiben bis heute prägt. Nach ihrem Tod begibt sich Svensson auf die Spuren ihrer gemeinsamen Faszination. Ausgehend von Ebbe und Flut erzählt er von den wundersamen Rhythmen der Natur, er folgt den Routen der alten Seefahrer und lauscht den Unterhaltungen der Pottwale. „Die Chronistin der Meere“ ist eine zutiefst persönliche Geschichte des Meeres und der Neugier – denn für Svensson ist der Blick in die Tiefe zugleich ein Blick in die eigene Vergangenheit.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 319

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über das Buch

»Der Himmelskörper, den wir den unseren nennen, ist eigentlich ein Planet des Meeres.« Für Patrik Svensson ist die blaue Welt untrennbar mit seiner Mutter verbunden. Sie war es, die ihm einst von rätselhaften Tiefseefischen erzählte und so die Neugier auf das Unerforschte weckte, die sein Schreiben bis heute prägt. Nach ihrem Tod begibt sich Svensson auf die Spuren ihrer gemeinsamen Faszination. Ausgehend von Ebbe und Flut erzählt er von den wundersamen Rhythmen der Natur, er folgt den Routen der alten Seefahrer und lauscht den Unterhaltungen der Pottwale. »Die Chronistin der Meere« ist eine zutiefst persönliche Geschichte des Meeres und der Neugier — denn für Svensson ist der Blick in die Tiefe zugleich ein Blick in die eigene Vergangenheit.

Patrik Svensson

Die Chronistin der Meere

Über die Tiefe und die Neugier

Aus dem Schwedischen von Thomas Altefrohne und Hanna Granz

Hanser

Der blaue Planet

Ich wurde am späten Nachmittag des 7. Dezember 1972 geboren, ungefähr zur Stunde, zu der die Sonne um diese Jahreszeit ihrem vorherbestimmten Rhythmus folgend hinter dem Horizont verschwindet und das Licht in Dunkelheit übergeht. Ein Kind der Dämmerung, wenn man so will.

Dieser 7. Dezember 1972 war zugleich der Tag, an dem sich die letzten Mondreisenden auf den Weg zu jenem Himmelskörper machten, der mehr als vier Milliarden Jahre zuvor durch einen gewaltigen Zusammenprall zwischen der Erde und einem unbekannten Planeten entstanden ist.

Apollo 17 war dreieinhalb Jahre nach Apollo 11 die sechste und letzte, oder zumindest vorläufig letzte, bemannte Mondlandung. Die Besatzung bestand aus Kommandant Eugene Cernan sowie zwei Piloten, Harrison Schmitt und Ronald Evans. Darüber hinaus waren fünf lebende Mäuse namens Fe, Fi, Fo, Fum und Phooey an Bord. Vier Tage nach dem Start sollten Cernan und Schmitt die Landefähre besteigen und auf die Mondoberfläche hinabsinken, während Evans und die Mäuse in der Umlaufbahn des Himmelskörpers blieben. Ganze fünfundsiebzig Mal würden sie innerhalb der hundertachtundvierzig Stunden, die Cernan und Schmitt auf dem Mond verbrachten, den Erdtrabanten umrunden. Eine gute Woche später würden alle, bis auf Phooey, die die Heimreise nicht überstand, wieder wohlbehalten auf der Erde landen.

Natürlich dienten sie als Repräsentanten einer amerikanischen Großmacht im Siegesrausch, die sich von der Eroberung des Mondes zugleich versprach, auch ihre Großartigkeit auf der Erde zu behaupten. Gleichzeitig repräsentierten sie, zumindest was die drei Astronauten anging, noch etwas anderes, etwas Ursprünglicheres und alle Grenzen Überschreitendes: Sie brachen auf, weil es zutiefst menschlich ist, das zu tun. Weil sie es nicht lassen konnten, weil es in der Natur des Menschen liegt, sich ins Unbekannte zu wagen und diesem uralten Trieb zu folgen, der sich am ehesten als Neugier beschreiben lässt.

Vielleicht trugen die Mondreisenden tief in ihrem Innern dieselbe unerklärliche Sehnsucht wie die Polynesier, als sie sich weit vor unserer Zeitrechnung auf dem Pazifik Richtung Horizont aufmachten. Oder wie Leif Eriksson, als er den Atlantik Richtung Amerika überquerte. Oder Ferdinand Magellan, als er nach Westen segelte, um die Erde zu umrunden und sie als Erster zu einem Ganzen zu verbinden. Es war wie so oft in der menschlichen Entdeckungsgeschichte: Ein paar wenige brachen auf, um die Welt gleichzeitig ein bisschen größer und ein bisschen kleiner zu machen, und auch, um uns anderen die Möglichkeit zu geben, etwas über uns selbst zu erfahren.

In jenem Moment allerdings, am 7. Dezember 1972, waren die drei Mondreisenden vor allem mit Fotografieren beschäftigt. Sie hatten die Abschussrampe in Florida und die Erde gegen Mitternacht verlassen und befanden sich nun vierzigtausend Kilometer von der Erde entfernt. Es war früher Morgen amerikanischer Zeit, also etwa Mittagszeit an dem Ort, an dem meine Mutter lag und mit den Wehen kämpfte, und das Raumschiff schwebte durchs All, und mit der Sonne im Rücken eröffnete sich den Astronauten mit einem Mal ein spektakulärer Blick auf ihren fast vollständig erleuchteten Heimatplaneten. »Ich weiß, dass wir nicht die Ersten sind, die das feststellen«, teilte Kommandant Eugene Cernan seiner Kommandozentrale zu Hause in Houston mit, »aber wir möchten gerne bestätigen, dass die Erde rund ist.«

Anschließend nahm er die Kamera, eine Hasselblad, und die drei Mondreisenden reichten sie herum und knipsten innerhalb kurzer Zeit eine Reihe von Bildern des weit entfernten Globus. Das verstieß eigentlich gegen das Protokoll. Bei Mondflügen waren die Abläufe bis ins kleinste Detail festgelegt, und keiner der Astronauten war beauftragt, zu diesem Zeitpunkt zu fotografieren, es war nicht einmal vorgesehen, dass sie aus dem Fenster schauten. Dennoch taten sie genau das. Und sie sahen etwas absolut Leuchtendes und Besonderes und konnten ihren Blick nicht davon abwenden. Wie so oft bei historischen Ereignissen waren es eher Instinkt und Zufall als Planung, die zu diesem einzigartigen Moment führten.

Wer von ihnen das Bild schoss, das kurz darauf legendär werden sollte, wissen wir nicht; den Richtlinien der NASA folgend, wurde es der gesamten Besatzung zugeschrieben. Einer von ihnen machte jedenfalls ein Foto, das die Erde — den Ort, den wir unsere Heimat nennen und von dem sie sich entfernten — auf eine Weise einfing, wie es weder zuvor noch danach je wieder gelungen ist.

Ich behaupte immer, dies sei das erste Foto von mir gewesen, was natürlich nicht stimmt, weil ich erst einige Stunden später zur Welt kam, dennoch ist es ein Bild, über das ich immer wieder gestaunt habe. Im Zentrum liegt Afrika, wo die Menschheit ihren Ursprung nahm. Ringsherum erkennt man, vollkommen klar, die sphärische Kugel, man erkennt die Eisfelder um die Antarktis, man sieht den Atlantik und den Indischen Ozean, die den afrikanischen Kontinent wie eine schützende Membran umschließen, man sieht am nordöstlichen Horizont Asien, das sich bis zum Pazifik erstreckt. Alles leuchtet lebendig im Schein der Sonne, und gleichzeitig ist alles vollkommen von der dumpfen Finsternis des Alls umgeben, einer Dunkelheit so dicht und satt, dass sie undurchdringlich erscheint. Was man also sieht, ist ein kleiner abgeschlossener Bereich des Lebens, der von einer dünnen Atmosphäre geschützt wird und dabei durch ein scheinbar ewiges und lebloses Nichts fällt.

Der NASA zufolge war Apollo 17 die »produktivste und unproblematischste bemannte Mondfahrt der Geschichte«. Eugene Cernan und Harrison Schmitt blieben länger auf dem Trabanten als irgendjemand vor ihnen. Über fünfunddreißig Kilometer legten sie in dem kleinen Mondmobil auf der Oberfläche des Himmelskörpers zurück, und sie sammelten mehr Steine, Kies und Materie als jede frühere Expedition. Doch das Wichtigste, was sie mit nach Hause brachten, war dieses Foto. Seit es Heiligabend 1972 zum ersten Mal veröffentlicht wurde, ist es zum meistreproduzierten Foto der Welt geworden. Es ist ein Bild, das Gefühle auslöst, oft solche wie Zärtlichkeit oder Demut. Es ist ein Bild, das ein instinktives Verständnis nicht nur dafür gibt, wie klein wir im Ganzen des Weltraums sind, sondern auch, wie ausgeliefert. Dieser einsame, blau schimmernde Planet, umgeben von der alles verschlingenden Dunkelheit des Alls, wirkt, kurz gesagt, sehr verletzlich.

Was die Menschen in diesem Foto vor allem zu sehen scheinen, ist ebendiese Zerbrechlichkeit. Sie erkennen, dass die Erde verwundbar und endlich ist, und mit ihr auch das Leben. Aus diesem Grund wurde das Bild bald auch zu einem wichtigen Symbol für das ökophilosophische Denken, aus dem sich zur selben Zeit die moderne Umweltschutzbewegung zu entwickeln begann. Es war ein Bild, das sowohl den Blick des Menschen auf die Erde wie auch auf sich selbst veränderte.

Das Bild wird gemeinhin »Blue Marble« genannt, denn genau so sieht die Erde auf diesem Foto aus. Wie eine glänzende tiefblaue Murmel. Fast alles ist blau. Fast alles ist Meer. Und das ist eine weitere Einsicht, die einen trifft, wenn man das Foto zum ersten Mal betrachtet. Es ist das tiefblaue Meer, das der Erde ihre Farbe gibt, das ihr Eigenheit und Schönheit schenkt. Es ist das Meer, das überhaupt erst die Voraussetzung für die Entwicklung des Lebens schafft, von den ersten Einzellern bis in den Weltraum hinaus. Es ist das Meer, das unseren blauen Planeten zu dem gemacht hat, was er ist, und im Meer erkennen wir eine Verletzlichkeit, die auch unsere eigene Verletzlichkeit ist. Der Himmelskörper, den wir den unseren nennen, ist gleichzeitig ein Planet des Meers.

Hier wuchs ich in einem kleinen Ort im Nordwesten Schonens auf. Ein Dorf mit etwa tausend Einwohnern, in allen Richtungen von weiten Feldern umgeben. In der Ferne eine dunkle, bewaldete Hügelkette, die sich wie eine Welle über der Landschaft erhob. Bis zum Meer waren es etwa dreißig Kilometer.

Im Dorf gab es nicht viel, es gab eine Schule und eine kleine Fabrik, einen Fußballverein und eine Kirche, ein Lebensmittelgeschäft und ein Seniorenheim. Vor allem aber gab es eine Bibliothek, eine kleine Dorfbibliothek mit einer Bibliothekarin, die genau wusste, welches Buch in welches Regal gehörte, und die, mittels ordentlich sortierter, bleistiftbeschriebener Karteikarten in einer schwarzen Pappkartothek, die Übersicht über sie behielt.

Dort gingen wir oft hin, meine Mutter und ich. Sie hatte immer schon gerne gelesen, war immer in die Bibliothek gegangen. Sie war im Dorf aufgewachsen, hatte früh angefangen zu arbeiten und ihr erstes Kind, meine ältere Schwester, bereits im Alter von siebzehn bekommen. Lange hatte sie davon geträumt, Bibliothekarin zu werden, daraus wurde jedoch nichts. Sie arbeitete im Seniorenheim, an der Kasse des Lebensmittelgeschäfts, und irgendwann wurde sie Tagesmutter. Schon früh musste sie alles Mögliche lernen, um ihren Platz in der Welt zu finden, doch es waren vor allem praktische Fähigkeiten, die sie sich aneignete. Mit dem Lesen war es etwas anderes, das war für sie Vergnügen und Lust. Und das hat sie an mich weitergegeben: die Liebe zu den Büchern und zu den Wörtern.

Wir lasen Astrid Lindgren und Tove Jansson, Ulf Stark und Roald Dahl, darüber hinaus aber auch jede Menge Sachbücher. Über Tiere und Vögel, Geschichte und Naturwissenschaften, über die Antike sowie das alte Ägypten, die Wikinger und die indigenen Völker Amerikas sowie über das Zeitalter der europäischen Expansion.

Eines Tages brachte sie mir aus der Bibliothek ein Buch über die Fische des Meeres mit. Es war eine Art Lexikon mit Bildern und kurzen, kompakten Sachtexten. Da gab es Haie und Rochen, Muränen und Barrakudas. Ein erster kleiner Einblick in die Vielfalt des Lebens, das sich in den Tiefen verbarg.

Und ich wurde wie besessen von diesem Buch. Da ich noch nicht lesen konnte, las meine Mutter es mir vor. Mit geduldiger Stimme nannte sie mir die Fakten, Namen, Art, Größe, Gewicht und Verhaltensweisen der Tiere. Sie las über Thunfische und Makrelen, Kabeljaue und Seeteufel. Über riesige Haie, die, wie gespensterartige Schlafwandler vor sich hin starrend, durch das Blau schwammen, über Fische, die wie Vögel über die Wasseroberfläche flogen, über Arten, die noch nie das Tageslicht erblickt hatten und sich wie blinde Geister durch die kohlschwarze Tiefe bewegten.

Sie war eine gute Vorleserin, und ich sah mir die Bilder an und lauschte aufmerksam. Alles war so wunderbar fremd, die seltsamen Fische, aber auch das Meer an sich. Zum ersten Mal bekam ich eine Art Gefühl dafür; es ähnelte zumindest einem sinnlichen Erlebnis.

Jedes Mal, wenn wir auf der letzten Seite ankamen, überredete ich meine Mutter, noch einmal von vorne zu beginnen. Jedes Mal, wenn die Leihfrist verstrichen war, gingen wir zur Bibliothek, um es uns erneut auszuleihen. Sie musste mir das Buch über das Meer so oft vorlesen, dass sie es irgendwann — verständlicherweise — leid war. Sie saß auf dem Sofa im Wohnzimmer, ich kauerte ungeduldig neben ihr, und sie klappte mit einem Seufzer das Buch zu, schob sich die Brille hoch und sagte: »Jetzt müssen wir mal etwas anderes lesen. Lass uns beim nächsten Mal bitte etwas anderes aussuchen.«

Das war der Moment, in dem ich ein wenig beleidigt nach dem schweren Buch griff, es mir auf den Schoß legte und anfing zu blättern und plötzlich feststellte, dass sich die Bilder irgendwie mit den Schriftzeichen darunter verbinden ließen. Plötzlich erkannte ich ein Muster, als käme die Sprache durch etwas zu mir, das mir am allerfernsten und fremdesten war, durch seltsame Wesen aus den Tiefen des Meers. Plötzlich konnte ich lesen.

Vielleicht war es Zufall, aber auch Zufälle können einen prägen. Jedenfalls war es am Ende meine Mutter, die mir nicht nur die Bücher und das Lesen schenkte, sondern auch mein Staunen über das Meer, die Faszination für die Wesen, die darin leben, und für die Menschen, die versuchten, es zu erforschen, zu kartografieren, zu verstehen und es sich zu unterwerfen. Es war meine Mutter, die die Neugier in mir weckte. Dieses Buch ist ihr gewidmet.

Der allumfassende Rhythmus

Man stelle sich eine Pflanze vor, die der Sonne folgt. Es gibt viele solcher Gewächse. Man denke zum Beispiel an eine Mimose, die sich in der Morgendämmerung ausstreckt, ihre Blätter öffnet, ihre Blüten zum Licht hebt und sich dann während des Tages dreht und wendet, um dem Lauf der Sonne über den Himmel zu folgen.

Warum tut sie das?

Man vermutet, dass sie tatsächlich die Sonnenstrahlen verfolgt und es eine Art mechanische Reaktion auf äußere Reize ist. Das ist zumindest dem Anschein nach das, was passiert. Einer Pflanze mangelt es nicht nur an einem Kalender oder einer Uhr, sondern auch an einem Bewusstsein. Ihre Bewegungen können nicht als Handlungen beschrieben werden, sondern ausschließlich als Reaktionen. Sie braucht Sonnenlicht zum Überleben und hat daher eine Methode entwickelt, um sich so viel von diesem Licht wie möglich zu holen. Irgendwie bemerkt sie, wenn Sonnenstrahlen die Blattoberfläche erreichen, und reagiert mit einer Bewegung darauf. Sie wacht auf.

Wenn ich schreibe, dass die Pflanze »aufwacht«, dann ist das eine Vermenschlichung dessen, was geschieht. Schlaf ist per definitionem ein Bewusstseinszustand und setzt zumindest irgendeine Form von Bewusstsein voraus. Wer »aufwacht«, begibt sich von einem Bewusstseinszustand in einen anderen, und das ist bei einer Pflanze vielleicht nicht wirklich der Fall. Wenn wir uns aber entscheiden, diesen Ausdruck zu verwenden, dann sagt uns der gesunde Menschenverstand, dass eine Pflanze auf jeden Fall jemanden oder etwas braucht, der oder das sie »weckt«. Es muss das Sonnenlicht an sich oder irgendein anderer äußerer Reiz sein, der ihr Bescheid gibt, wenn es Zeit zum Aufwachen ist. Die Pflanze muss geweckt werden.

Das Phänomen der Pflanzenbewegung fasziniert den Menschen seit Jahrtausenden. Indem man beobachtete, wie Pflanzen auf ihre Umgebung und auf Reize reagieren — wie sie sich verhalten, wenn man so will —, sah man sich nämlich auch mit der Frage konfrontiert, was Pflanzen eigentlich sind. In der Mitte des vierten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung kategorisierte Aristoteles alles Leben ausgehend davon, welche Art Seele es besitzt. Alles Lebendige habe eine Seele, meinte er, diese sei aber an verschiedene Fähigkeiten gekoppelt, die sich sehr stark unterscheiden würden. Der Mensch etwa sei das einzige Wesen, das neben anderen Fähigkeiten auch ein Denkvermögen habe, eine Vernunft. Alle anderen Tiere hätten lediglich die Fähigkeit, zu empfinden, die Möglichkeit, die Welt durch ihre Sinne wahrzunehmen. Und Pflanzen hätten sogar nur die allergrundlegendsten Seelenfähigkeiten, und zwar Nährstoffaufnahme, Verstoffwechselung und Fortpflanzung.

Wenige Jahre nachdem Aristoteles seine Systematik formuliert hatte, hielt der mazedonische Wissenschaftler Androsthenes als Erster schriftlich fest, dass manche Pflanzen sich anscheinend bewegten und der Sonne folgten. Im Auftrag von Alexander dem Großen war er gerade damit beschäftigt, die Arabische Halbinsel zu kartografieren, als er sich auf einer Insel im Persischen Golf, die heute Bahrain heißt, über einen Tamarindenbaum wunderte, dessen Blätter ihre Position während des Tages änderten. Wenn die Sonne tagsüber am Himmel stand, streckten sich die Blätter horizontal zum Licht, um sich bei Nacht wie zum Schlafen zusammenzufalten und zu Boden zu senken.

Dieses Verhalten stellte diejenigen, die an Aristoteles’ Systematik festhielten, vor ein Problem. Die scheinbar aktive Bewegung des Baums setzte schließlich eine Fähigkeit voraus, über die Pflanzen eigentlich nicht verfügen sollten: die Fähigkeit, mittels einer Art Sinn physische Veränderungen in ihrer Umgebung wahrzunehmen.

Es war ein Problem, das die Naturwissenschaft bis weit ins Zeitalter der Aufklärung beschäftigen sollte. Carl von Linné war von Pflanzenbewegungen so fasziniert, dass er eine Zeichnung für eine Art Blumenuhr anfertigte, ein Arrangement von Pflanzen, das ausgehend von den Bewegungen der verschiedenen Blüten und Blätter die Tageszeit anzeigen konnte. Charles Darwin schrieb zu seiner Zeit sogar ein ganzes Buch über das Thema, Das Bewegungsvermögen der Pflanzen von 1880, in dem er Pflanzenbewegungen mit der Evolutionstheorie sowie der natürlichen Selektion erklärte.

Man kann diese Faszination leicht nachvollziehen. Die Bewegungen von Pflanzen führen schließlich zu Fragen, die in vielerlei Hinsicht den Kern der Existenz berühren. Wie erleben andere Lebensformen die Welt um sich herum? Was ist eigentlich ein Bewusstsein? Haben auch Pflanzen ein Innenleben?

Viele gingen allerdings lange weiter davon aus, dass Pflanzenbewegungen doch einfach nur eine mechanische Reaktion auf äußere Reize wären. Ein Großteil der Biologen und Botaniker erklärte das Phänomen damit, dass die Wärme des Sonnenlichts das Blatt austrocknen würde, wodurch es sich zusammenziehe und seine Form und Position verändere. Am Ende war es dann weder ein Biologe noch ein Botaniker, der das Experiment durchführte, das alles auf den Kopf stellte.

Der Franzose Jean-Jacques d’Ortous de Mairan war in erster Linie Geophysiker und Astronom, ein in seiner Zeit sehr geschätzter und erfolgreicher Wissenschaftler. 1678 in Béziers in Südostfrankreich geboren, verlor er seinen Vater bereits mit vier Jahren und seine Mutter mit sechzehn. Einige Jahre später verschlug es ihn nach Paris, wo er ganz auf sich allein gestellt eine Karriere in der Wissenschaft begann, die ihn bis in die französische Akademie der Wissenschaften brachte. 1729 führte er das sehr einfache Experiment durch, aufgrund dessen man sich vorrangig an ihn erinnern und das im Laufe der Zeit nicht nur die Sicht auf die Pflanzen, sondern auf das gesamte Leben verändern sollte.

Wie so viele andere interessierte de Mairan, wie es sein konnte, dass bestimmte Pflanzen sich zu bewegen schienen, um dem Lauf der Sonne zu folgen. Um dem auf den Grund zu gehen, stellte er eine der fraglichen Pflanzen, eine Mimosa pudica, in eine verschlossene Kiste in ein abgedunkeltes Zimmer. Und tatsächlich: Weit von jeglicher Sonneneinstrahlung entfernt konnte ein erstaunter de Mairan beobachten, wie die Pflanze trotz dieser Maßnahmen ihre Blätter öffnete und wieder schloss, wie sie trotzdem aufwachte und einschlief. Ungefähr zum Zeitpunkt des Sonnenaufgangs streckte sie sich jeden Tag zum vermeintlichen Himmel, als wäre das Sonnenlicht eigentlich gar nicht notwendig, um ihre abwechselnden Aktivitäts- und Ruhephasen zu steuern. Als würde ihr vielmehr etwas in ihrem Inneren mitteilen, wann es Zeit war, aufzuwachen oder einzuschlafen.

De Mairan konnte zeigen, dass Pflanzen eine Art innere Uhr haben, einen sogenannten endogenen Tagesrhythmus. Sie besitzen die Fähigkeit, sich gegenüber der Welt und ihren regelmäßigen Veränderungen, die von der eigentlichen Wahrnehmung der Welt losgelöst sind, zu verhalten. Die Pflanze »weiß«, wann die Sonne auf- oder untergeht, wann es Zeit zum Aufwachen oder zum Einschlafen ist, ganz egal, ob sie Kontakt zum Sonnenlicht hat oder nicht. Sie folgt einem Rhythmus, den sie in sich hat und der außerdem wie durch ein ausgeklügeltes Arrangement zufällig mit dem Zeitraum zusammenfällt, den die Erde braucht, um sich einmal um die eigene Achse zu drehen.

Es gehört zu den verblüffendsten Erkenntnissen der Biologie, und vielleicht dauerte es deswegen so lange, bis die Naturwissenschaft die offensichtlichen Schlussfolgerungen aus de Mairans Experiment zog. Erst 1938, über zweihundert Jahre später, führten die amerikanischen Forscher Nathaniel Kleitman und Bruce Richardson ein Experiment durch, das die gleiche innere Uhr auch bei Menschen nachwies. Zweiunddreißig Tage lang isolierten sich die beiden in einer tiefen Höhle in Kentucky. Fern des natürlichen Lichts maßen sie ihre Körpertemperatur und die verschiedenen Schlaf- und Wachphasen. Nach über einem Monat stolperten sie anschließend wieder ans Licht, mit der Erkenntnis, dass der Mensch von der gleichen endogenen Zeitrechnung gesteuert wird wie de Mairans Pflanze. Auch in der Höhle folgte ihr Tagesrhythmus, ohne jeglichen Einfluss von außen, ungefähr dem gleichen Muster wie sonst. Fünfzehn Stunden Wachen und neun Stunden Schlaf, immer zu einer ähnlichen Zeit und anscheinend nach demselben vorherbestimmten Rhythmus.

Dieser innere Tagesrhythmus wurde der zirkadiane Rhythmus genannt, und es hat sich gezeigt, dass er nicht nur Einfluss auf den Menschen und ein paar Pflanzenarten hat. Alles Leben, alle Pflanzen, Tiere und Einzeller verfügen über eine innere Uhr, die Wach- und Ruhephasen sowie eine Reihe anderer biologischer Prozesse steuert. Wir alle sind an diese durch die Rotation der Erde festgesetzte Zeitspanne gebunden. Irgendetwas sagt einer Blume, einem Tier oder einem Mikroorganismus, wann es Zeit ist, aktiv oder passiv zu sein, aufzuwachen oder einzuschlafen. Irgendetwas, das nicht Bewusstsein genannt werden kann, das aber nicht einfach nur eine mechanische Reaktion ist.

Denn jedes Lebewesen schläft. Alle lebenden Organismen haben Aktivitäts- und Ruhephasen, die immerhin mit Wachheit oder Schlaf vergleichbar sind. Sogar Insekten, Weichtiere, Würmer und Amöben. Lange glaubte man, dass Haie nicht schlafen, weil sie sich ununterbrochen bewegen, aber auch sie haben Zustände höherer oder geringerer Aktivität. Sie schwimmen einfach nur die ganze Zeit, weil sie keine Schwimmblase haben und zu Boden sinken würden, wenn sie damit aufhörten. Sie schwimmen und schlafen gleichzeitig, eine Art gespenstisch starrende Schlafwandler.

Auch Wale schlafen, obwohl ihre körperlichen Voraussetzungen es eigentlich nicht erlauben. Für einen Pottwal oder Delfin ist Luftholen nämlich eine aktive und bewusste Handlung. Im Unterschied zu ihrer Herztätigkeit, die durch Muskelkontraktion erfolgt, ganz gleich, ob sie wollen oder nicht. Ungeachtet der Tatsache, ob es ihnen bewusst ist oder nicht, ist jeder Atemzug für Wale das Resultat eines konkreten Befehls durch das Gehirn. Wenn sie das Bewusstsein verlieren, beispielsweise durch eine Narkose, hören sie auf zu atmen.

Und dennoch schlafen Wale, denn die Evolution hat sie mit einer besonderen Fähigkeit ausgestattet, die sie jeweils mit nur einer Gehirnhälfte ruhen lässt. Während die eine Seite schläft, ist die andere aktiv und überwacht mögliche Gefahren sowie die Atmung. Nach gut einer Stunde ist Wachablösung, und der Wal wechselt die Gehirnhälften, lässt sie sich Guten Morgen und Gute Nacht sagen und bewegt sich in diesem doppelten Bewusstseinszustand weiter durchs offene Meer.

Jedes Lebewesen hat ein eigenes Bedürfnis nach Licht oder Dunkelheit. Es gibt tagaktive und nachtaktive Organismen. Wie viel man im Einzelnen schläft, unterscheidet sich ebenfalls. Teilweise scheint es mit dem Verhältnis zwischen Körpergröße und Komplexität des Gehirns zusammenzuhängen, aber die Variationen und Ausnahmen sind da anscheinend häufiger als die Regel. Elefanten schlafen nur rund vier Stunden am Tag, während Tiger fast fünfzehn Stunden herumliegen und schnarchen können. Manche Fledermäuse können bis zu neunzehn Stunden schlafen, während der Degu sich mit sieben Stunden zufriedengibt. Die Beutelratte wiederum gönnt sich achtzehn Stunden Schlaf, wohingegen die ungefähr gleich große Wanderratte mit der Hälfte zurechtkommt. Unterschiedliche Lebensformen können das eine dem anderen vorziehen, Nacht oder Tag, Aktivität oder Ruhe, aber sie folgen dennoch derselben Zeitrechnung. Und die Rotation der Erde bestimmt dabei den Rhythmus.

Für denjenigen, der von einem komplexen Universum ausgeht und eine gewisse Individualität zulässt, kann die Erkenntnis, dass dieser allumfassende Rhythmus nur fast genau ist, übrigens befreiend sein. Die Fehlermarge liegt im Wort selbst, zirkadian bedeutet wörtlich »ungefähr einen Tag«. Er lässt also trotz allem eine gewisse Variation zu. Die Drehung der Erde um ihre eigene Achse markiert den Grundschlag, daneben wird jedem Solisten jedoch auch ein gewisser Raum für Improvisation gegeben.

Kleine Tiere haben zum Beispiel oft eine etwas andere Zeitrechnung als große. Für eine Maus oder ein Kaninchen ist der erlebte Tag etwas kürzer als vierundzwanzig Stunden. Der Tag eines Menschen wiederum ist häufig etwas länger und für einen jungen Menschen normalerweise etwas länger als für einen älteren. So fügen unterschiedliche Organismen ihre eigenen Synkopen zum gemeinsamen Rhythmus hinzu, genau wie alle kollektiven Bemühungen immer dann erfolgreich waren, wenn es gelang, die individuellen Variationen und die Homogenität der Masse auszubalancieren.

Ausgehend von ein und demselben Grundschlag schlafen also alle Organismen auf der Erde ein und wachen wieder auf. Ein Rhythmus, der mehr oder weniger genau mit der Rotation der Erde um ihre eigene Achse übereinstimmt. Alles Lebendige ist mit diesem Rhythmus synchronisiert, mit der Wanderung der Sonne über den Himmel, in einem Tempo, das scheinbar bereits im Augenblick der Schöpfung festgelegt worden ist. Und es liegt eine Harmonie, ein Einklang darin, wie wir alle biologisch mit dem verbunden sind, was wir unweigerlich teilen: unseren Platz, unser Zuhause. Als wäre die Zeit selbst in langsame, synchrone Pulsschläge unterteilt, die als Echo durch jede Lebensform widerhallen. Als hätten wir trotz all unserer Unterschiede eines gemeinsam: einen Rhythmus, der uns alle im selben Takt wiegt.

*

Kann man sich diesen Rhythmus wie Musik vorstellen? Ist der Takt, in dem wir alle schwingen, ein musikalischer?

Um dies zu beantworten, sollte man sich vielleicht nicht an die Naturwissenschaft wenden, sondern an Menschen, die Rhythmus spüren und etwas davon verstehen.

Im Frühling 2017 besuchte ich den Blues- und Reggaemusiker Peps Persson auf seinem Hof im nördlichen Schonen, mitten im Wald. Er hatte einen Preis gewonnen, und ich sollte ihn interviewen. Siebzig war er damals, ein halbes Jahr vor meinem Vater geboren, und hatte sich zu dem Zeitpunkt seit Langem von der Öffentlichkeit ferngehalten. Ich war aus verschiedenen Gründen nervös.

Meine Eltern liebten Peps Persson. Wir hatten nicht viele Schallplatten zu Hause, höchstens zehn, aber wir hatten Peps. Ich erinnere mich besonders an Fyra tunnlann bedor om dan, eine Sammlung alter, schonischer Volkslieder, die in jamaikanische, afrikanische und amerikanische Arrangements gegossen waren. Auf dem Cover stand ein Bauer auf der Ladefläche eines Anhängers knietief in Zuckerrüben. Man sah ihn durch die Zinken einer Forke, wie durch ein Gitter. Er trug einen blauen Overall, eine Mütze und sah aus wie mein Großvater. Ich erkannte jedes noch so kleine Detail.

Und dann die Lieder, die in einem so breiten Dialekt gesungen wurden, dass sie sich wie ein gemeinsames Geheimnis anfühlten. Ich erkannte jedes Wort, selbst die Sprache klang wie zu Hause.

Ich glaube, meine Eltern sahen Peps Persson als eine Identifikationsfigur. Als jemanden, der so war wie sie. Nicht nur, weil er ihre Sprache benutzte, sondern auch wegen seiner Art zu denken, wie er in seinen Liedern an seinen Platz in dieser Welt anknüpfte: an die schonische Landschaft, die alte Bauerngesellschaft, die Arbeiteridentität und das Klassenbewusstsein, so selbstverständlich, dass es nicht explizit thematisiert werden musste. Peps war einer von uns, und jeder braucht so einen Menschen, jemanden, der einem bei der Deutung und Definition des Ortes hilft, den man sein Zuhause nennt.

Die Musik dazu kam jedoch von ganz woanders. Jamaikanische Rhythmen, afrikanische Schlaginstrumente, Töne, die von der anderen Seite der Welt hierhergekommen waren, um mit dem südschwedischen Zäpfchen-R und warmen, schonischen Diphthongen vereint zu werden.

Wie hat er das gemacht? Wie konnte er gleichzeitig so verwurzelt und so reisefreudig sein? Wie fand er das Element, das diese scheinbar grundverschiedenen und unvereinbaren Welten vereinte?

Ich hatte ihn noch nie zuvor getroffen und nur eine vage Vorstellung davon gehabt, wie er als Mensch war, aber nun stand ich auf Perssons Hof. Auf dem Rasen lag eine große Birke, die vor einigen Jahren von einem Sturm gefällt worden war und deren Wurzelballen mannshoch in den Himmel ragte. Direkt daneben stand eine alte Scheune, die vor langer Zeit aus mittlerweile gesprungenen und ausgeblichenen roten Brettern errichtet worden war. Drinnen gab es ein Musikstudio, einen Raum mit einem ramponierten Klavier und einem Schlagzeug, ein paar Verstärkern und mehreren Stativen. Mitten im Raum stand ein Katzenklo, die Streu auf dem Boden knirschte unter den Füßen.

Wir saßen in der Werkstatt — ich auf einem Sofa, er auf einem alten braunen Sessel. Auf einem Regal stand eine Dose mit Kandis. Kleine, ausgeschnittene Bilder amerikanischer Blueskünstler und jamaikanischer Reggaekünstler hingen an den Wänden. Auf dem Tisch zwischen uns lag ein Stapel CDs, darauf eine vergessene Scheibe Knäckebrot und daneben ein viereckiger Aschenbecher, eine rußige Pfeife sowie ein Beutel Tabak. Peps nahm die Pfeife, stocherte einige schwarze Flocken heraus und stopfte dann den Tabak hinein. Er paffte, einmal, zweimal. Er trug eine graue Strickjacke, das lange Haar in der Mitte gescheitelt und eine Strähne des struppigen Bartes zu einem Zopf gebunden. Die Augenbrauen hingen ihm wie verwilderte Gebüsche über die Brille.

Und ich dachte, dass dieser Mensch ein Geheimnis in sich tragen musste. Ich dachte, dass er etwas wissen müsste, was sonst kaum jemand weiß. Wie die Dinge zusammenhängen. Was allem trotz allem überall gemeinsam ist.

Aufgewachsen in einem kleinen schonischen Dorf hatte Peps bereits als Kind Reiseberichte gelesen und davon geträumt, wegzugehen, hatte sich anhand von Abenteuerbüchern, in denen Menschen das Unbekannte suchten, fortgesehnt. Er war mit schwedischen Schlagern, Volksliedern und Tanzmusik aufgewachsen. Sein Vater baute ihm aus einer alten Zigarrenkiste eine Geige. Er lernte an der örtlichen Musikschule Trommel und Gitarre spielen, und abends hörte er im Radio amerikanischen Blues, dessen dunkle, heisere Stimmen vom Leben und den Erfahrungen auf der anderen Seite des Atlantiks erzählten. Als junger Mann reiste er nach Chicago und nahm eine Platte mit lokalen Bluesmusikern auf. Er probierte sich durch diese ursprünglichen amerikanischen Lieder und entdeckte, dass hinter ihnen echte Erfahrungen steckten. Der Blues existierte wirklich, als physische Verkörperung, er war echt und er war wahr. Aber der Blues, den er imitierte und zu seinem machen wollte, repräsentierte seine eigene Wirklichkeit oder Wahrheit nicht richtig. Als er nach Hause kam, gründete er deshalb eine neue Band, schrieb eigene Lieder und sang sie in seiner eigenen Sprache.

Und das Paradoxe war, dass er gerade in dem Moment in der Lage war, sich dem Rest der Welt vollends zu öffnen, als er seine eigene Stimme und Sprache entdeckte, als er zurück zu dem Ort fand, der trotz allem seine Heimat bleiben würde.

Er interessierte sich weiterhin für den amerikanischen Blues, erkundete aber auch die jamaikanische Musik. Er interessierte sich für karibische Rhythmen, für afrikanische und arabische Musik. Er wollte sogar die Musik, die von für ihn unbekannten Orten stammte und anderen, fremden Erfahrungen entsprungen war, wirklich verstehen.

Das tat er, indem er nach dem suchte, was er dennoch wiedererkannte. Gemeinsame Elemente, ungeachtet des zeitlichen oder räumlichen Abstands. Im jamaikanischen Mento, dem Vorläufer des Reggaes, fand er rhythmische Muster, die ihn an die schwedische Volksmusik, den Schottisch oder die Polka seiner Kindheit, erinnerten. In der arabischen Musik fand er einen Rhythmus und eine Tonsprache, die in die gesamte Musik Afrikas eingeflossen und dann mit den Sklavenschiffen über das Meer in den amerikanischen Süden und die Karibik gereist waren. Er hörte das Melisma und die Phrasierungen, die sowohl in den Gebetsrufen der arabischen Welt als auch bei amerikanischen Bluessängern auftauchten. Im Boogie-Woogie hörte er die Geräusche von Zügen — tschucka, tschucka, tschucka — auf dem Weg zur Freiheit im Norden oder einfach zu etwas anderem und Neuem. Derselbe Zug, hier wie dort.

Überall suchte Peps Persson nach gemeinsamen Elementen, die das scheinbar Unvereinbare vereinten. In dieser Hinsicht war er wie ein Entdeckungsreisender, der aufbricht, um die Welt mit seiner Neugier sowohl etwas größer als auch kleiner zu machen. Er hatte die Weltmusik ausgelotet und auf seinem Weg nicht nur den Boden in sich, sondern von allem und allen gefunden.

Und wie er so in dem braunen Sessel in der Werkstatt und mit der Pfeife im Mund über all dies redete, kam er immer wieder auf eine Sache zurück: den Rhythmus. Dieser hatte ihn auf seiner Suche angetrieben, seit er als Fünfjähriger eine Spielzeugtrommel aus Blech bekommen und auf ihr herumgeschlagen hatte, bis er alle um sich herum zur Verzweiflung gebracht hatte. Seinetwegen hatte er sich über das Meer begeben, um neue fremde Orte und musikalische Erfahrungen zu finden, und immer wieder war er zum Rhythmus wie nach Hause zurückgekehrt.

Rhythmus sei alles, sagte er. Es liege in der menschlichen Natur, die Dinge zum Schwingen zu bringen. Das Leben müsse in Bewegung sein. Rhythmus sei Evolution, er habe eine Funktion, vertreibe Einsamkeit und Isolation, er verbinde uns.

Peps meinte, das gesamte Universum sei Rhythmus. Die Quantenphysik, der Aufbau der Atome, Schwingungen in der Materie, die Beziehung von Zeit und Raum sowie die Spannungen im Gewebe. Alles baue auf Rhythmus auf. Anders lasse es sich nicht erklären. Und er sagte, der Rhythmus sei auch Leben und Biologie, etwas Körperliches, etwas, das wir nicht immer bewusst wahrnehmen könnten, aber dennoch erleben würden und zu dem wir immer einen Standpunkt einnähmen.

Es wurde viel darüber gesagt und geschrieben, wie Rhythmen zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Zusammenhängen für die Kommunikation zwischen Menschen benutzt wurden, aber eigentlich redete Peps Persson über etwas anderes. Er schien der Meinung, dass Rhythmus mehr als nur das sei, dass er auch an sich existiere, ohne aktives Handeln des Menschen, und dass es ihn zwischen uns gebe und er alles Leben in einem gemeinsamen Muster vereinige. Als wären die konstruierten, künstlerischen Rhythmen des Menschen, sein Spielen und Tanzen, nur zufällig Teil des großen und allumfassenden Rhythmus. Der Musiker eine Pflanze, die jeden Morgen ihre Blätter öffnet und zur Sonne streckt.

Peps Persson paffte seine Pfeife, einmal, zweimal, und sagte: Ich würde sogar behaupten, dass der Mensch keine Seele hat. Menschen haben eine Seele, aber die ist nicht in uns, sie ist zwischen uns.

Viele Menschen haben bereits versucht, die Seele zu erklären, aber für mich war dies eine der allerschönsten Definitionen. Die Seele als der Rhythmus, der die Leere zwischen allem Lebenden ausfüllt und uns alle in einem ewig wiederkehrenden Muster aus Licht und Dunkelheit im selben Takt wiegt.

*

Und vom Licht hinab in die Tiefe. Von der lärmenden Oberfläche, wo die Sonne auf- und untergeht und das Leben und die Bewegung den Rhythmus mit taktfesten Pulsschlägen markiert, hinab ins Meer, durch Planktonschwärme und Algenwälder, und weiter durch die immer dunkler werdende blaue Dämmerung zum Abgrund, bis wohin irgendwann überhaupt kein Licht mehr vordringt. Wo vollständige Dunkelheit herrscht, die Temperatur das ganze Jahr über gleich ist und keine Tage oder Jahreszeiten existieren. Ein Ort, an dem nichts passiert.

Manchmal denke ich, der Reiz des Meeres liegt gerade darin, dass dort scheinbar nichts passiert. Nicht an der spiegelnden Oberfläche an einem windstillen Tag, an dem das Wasser sich in alle Richtungen bis zum Horizont erstreckt. Und noch weniger in den großen Tiefen, wo alles ruhig, kalt und dunkel ist. Man kann sich dorthin wünschen, wenn das Alter und der Tod nach einem greifen. Einen Ort, an dem die Zeit stillzustehen scheint, ein ewiges Nichts.

Hier oben an Land ist Licht nicht nur für unsere Zeitmessung elementar, sondern auch für unser Verständnis von ihr. Der sich ständig wiederholende Rhythmus von Auf- und Untergang der Sonne lässt einen das Voranschreiten der Zeit erleben. Tage kommen und gehen, und das Leben fängt jeden Morgen von vorn an, ein Gefühl von Beständigkeit und Erneuerung.

Aber an einem Ort, an dem es überhaupt kein Licht gibt? In den größten Meerestiefen, wo das Jahr scheinbar bedeutungslos verstreicht und die Dunkelheit weder Anfang noch Ende hat?

Dort markieren nur vereinzelte Herzschläge das Verstreichen der Zeit. Deshalb kann man von einer eigenen Zeitrechnung des Meeres sprechen. An einem Ort, an dem sich allem Anschein nach nie etwas verändert, an dem die Erdumdrehung und die Bewegungen des Lichts weder sichtbar noch wahrnehmbar sind, scheint die Zeit in gewisser Hinsicht relativ zu sein. Als würde das Leben an einem solchen Ort einfach nur abwarten.

Man denke an den Grönlandhai, der einsam durch die vollkommene Dunkelheit in den Tiefen des Eismeeres schwebt. Ein langsamer und gutmütiger Riese, der über vierhundert Jahre alt werden kann und erst nach ungefähr hundert Jahren geschlechtsreif wird. Man denke an die Muschel, die fünfhundertsieben Jahre lang völlig reglos in der mehr als achtzig Meter tiefen Kälte vor Island lag. Bis sie 2006 plötzlich von einigen Forschern aus Wales herausgefischt wurde, die dann bemerkten, dass sie das älteste bekannte Tier aller Zeiten gefunden hatten. Sie schafften es noch, die Muschel Ming zu nennen — nach der chinesischen Dynastie, während der sie geboren wurde; nur ein paar Jahrzehnte bevor Ferdinand Magellan sich auf seine Weltumseglung begab —, bevor sie sie bei der genaueren Bestimmung ihres Alters versehentlich töteten. Man denke an den Schwamm, der im Südchinesischen Meer lebt und der — wie sich herausstellte — über zehntausend Jahre alt werden kann. Oder man denke an die kleine Qualle Turritopsis nutricula, die bei Gefahr oder Stress in ein früheres, fortpflanzungsunfähiges Stadium ihres Lebenszyklus zurückkehren kann, die als jüngere Kopie ihrer selbst wiedergeboren wird und damit potenziell unsterblich ist. Wenn es etwas gibt, das ewig ist, muss man offensichtlich im Meer danach suchen.

Natürlich ist kein Leben wirklich ewig, und die Zeit ist in der Tiefe des Meeres nicht relativ, es scheint manchmal nur so. Selbst der Rhythmus des Meeres ist zirkadian. Selbst das Meer ist mit dem allumfassenden Rhythmus verbunden, der alles Lebendige in ein und demselben regelmäßigen Muster zusammenführt. Selbst die Lebensformen in der Tiefe des Meeres, die nie das Sonnenlicht erblickt haben, verfügen über diese innere Uhr. Selbst sie haben Aktivitäts- und Ruhephasen, die mit jedem anderen Leben auf dem Planeten übereinstimmen.

Und auch das Meer selbst ist immer in Bewegung. Es schläft oder erwacht vielleicht nicht, aber es bewegt sich, ist aktiv und so etwas wie ruhend, mit den kraftvollsten und majestätischsten Bewegungen, die die Erde überhaupt vorweisen kann. Es bewegt sich durch die großen Meeresströmungen, die sowohl an der Oberfläche als auch in der Tiefe über den Planeten zirkulieren, wie ein riesiger, rhythmischer Blutkreislauf, im Takt mit der Erdumdrehung. Genau so, wie es sich durch Ebbe und Flut bewegt, die regelmäßigen und taktfesten Hebungen und Senkungen der Meeresoberfläche, die von der Anziehungskraft des Mondes und der Sonne gesteuert werden. In demselben Zeitraum, den die Erde benötigt, um sich um ihre eigene Achse zu drehen, hebt und senkt sich das Meer zwei Mal, zwei Variationen des Rhythmus, der alles Leben im selben Takt erwachen und einschlafen lässt.

So ist der Rhythmus des Meeres mit dem Rhythmus des Planeten verbunden, ebenso wie mit dem der Sonne, des Mondes und allen Lebens. Und dass alles zusammenhängt, zeigt sich auf schöne Weise in einem unansehnlichen Plattwurm, der auf den Sandstränden der Nordbretagne und den Inseln im Ärmelkanal lebt. Der Wurm, der den Namen Symsagittifera roscoffensis trägt, hat eine besonders ausgeklügelte Zusammenarbeit mit einer bestimmten Grünalgenart entwickelt. Diese Alge lebt auf dem Wurm selbst und verleiht ihm seine grüne Farbe. Der Wurm wiederum lebt von der Stärke, die die Alge produziert. Ein sogenannter Mutualismus, ein gegenseitiger Nutzen, wie bei Blumen und Bienen.

Bei Flut gräbt sich der Wurm im Sand ein, um sich und die Alge vor dem fließenden Wasser zu schützen. Bei Ebbe jedoch streckt er seinen platten, kleinen Körper aus der feuchten Sandschicht, damit die Alge Kontakt zu den Sonnenstrahlen aufnehmen und durch Fotosynthese Stärke herstellen kann, die sie beide zum Leben brauchen. So lebt dieser Wurm sein Leben in einer sich ständig wiederholenden Bewegung, wie die Mimose, die jeden Morgen ihre Blätter zur Sonne öffnet.