4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: beHEARTBEAT

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Das Emsland zur Zeit des Dreißigjährigen Kriegs: Martha ist die Tochter des Bürgermeisters im kleinen Städtchen Schüttorf und damit eine gute Partie. Doch auch wenn sie jung ist, weiß sie, was sie will: Ein selbstbestimmtes Leben - und Jost, den Nachtwächter. Doch heiraten soll sie Valentin, den Sohn eines Ratsherren. Und Valentin drängt auf eine rasche Hochzeit, denn katholische Söldnertruppen rücken vor, um die Stadt einzunehmen - will er womöglich der nächste Bürgermeister werden? Martha misstraut Valentin zutiefst und muss feststellen, dass dieser nicht nur machtgierig und eitel ist, sondern auch fest entschlossen, ihre Liebe zu Jost endgültig zu zerstören. Kann Martha ihn aufhalten?

Eine bezaubernde Liebe, Intrigen und Spannung in unruhigen Zeiten - das ist pures Lesevergnügen!

eBooks von beHEARBEAT - Herzklopfen garantiert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Inhalt

Cover

Über dieses Buch

Über die Autorin

Titel

Impressum

Prolog

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nachwort

Über dieses Buch

Das Emsland zur Zeit des Dreißigjährigen Kriegs: Martha ist die Tochter des Bürgermeisters im kleinen Städtchen Schüttorf und damit eine gute Partie. Doch auch wenn sie jung ist, weiß sie, was sie will: Ein selbstbestimmtes Leben – und Jost, den Nachtwächter. Doch heiraten soll sie Valentin, den Sohn eines Ratsherren. Und Valentin drängt auf eine rasche Hochzeit, denn katholische Söldnertruppen rücken vor, um die Stadt einzunehmen – will er womöglich der nächste Bürgermeister werden? Martha misstraut Valentin zutiefst und muss feststellen, dass dieser nicht nur machtgierig und eitel ist, sondern auch fest entschlossen, ihre Liebe zu Jost endgültig zu zerstören. Kann Martha ihn aufhalten?

Über die Autorin

Claudia Schirdewan lebt mit ihrer Familie im Münsterland. Nach dem Abitur absolvierte sie eine kaufmännische und eine fremdsprachliche Ausbildung, später studierte sie nebenberuflich Kulturmanagement. Sie schreibt Geschichten, seit sie alle Buchstaben kennt und liebt es, ihre Figuren auf abenteuerliche Reisen durch die Vergangenheit zu schicken.

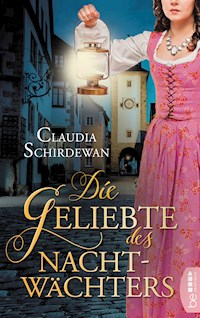

Claudia Schirdewan

DIEGELIEBTEDESNACHTWÄCHTERS

beHEARTBEAT

Originalausgabe

»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG

Copyright © 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln

Textredaktion: Heike Rosbach

Lektorat/Projektmanagement: Rebecca Schaarschmidt

Covergestaltung: Maria Seidel, atelier-seidel.de unter Verwendung von Motiven © Shutterstock: Dark Bird | canadastock

E-Book-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf

ISBN 978-3-7325-8297-6

www.luebbe.de

www.lesejury.de

Prolog

Links der Vater, rechts die Mutter. So schritt sie zwischen den beiden den Gang entlang. Den Kopf gesenkt, als bedrücke sie etwas. Die Hand des Vaters lag auf der schmalen Schulter. Das Kleid hatte ich noch nie an ihr gesehen. Dunkelblauer Samt. Ein Sonnenstrahl fiel durch die Bleiglasfenster und tauchte ihre Haare in Gold. Ich rutschte bis an den äußersten Rand der Bank, um noch einen Blick auf sie zu erhaschen, ehe sie in der ersten Reihe verschwand. Mein Magen zog sich zusammen. War das Schmerz? Sehnsucht?

Mutter ergriff meinen Arm und bedeutete mir, mich gerade hinzusetzen. Ich wollte etwas sagen, ihr zuflüstern, wie wunderschön das Mädchen heute aussah, doch sie legte den Finger an die Lippen. Folgsam nickte ich und tat es den anderen gleich, die aufstanden und dem Pfarrer lauschten. Ich bemühte mich redlich, aber auch an diesem Sonntag gelang es mir nicht, den Worten des Kirchenmannes zu folgen. Immer wieder wanderten meine Blicke zu ihr. Sie sah mich nicht. Nie sah sie mich. Ich war unsichtbar.

Es war mir egal, dass ich in der letzten Bankreihe sitzen musste. Schatten in der Nacht, mehr waren wir für die Leute nicht. Mir war es einerlei, dass sie einen Bogen um mich machten. Nur bei ihr, da wünschte ich einfältiger Narr es mir anders. Wenn sie mich nur einmal ansehen würde. Doch auch nach dem Schlusslied schritt sie vorbei, ohne den Blick zu heben. Sie wusste nicht einmal, dass ich lebte.

Mein Hals war wie zugeschnürt, als ich hinter meinen Eltern die Kirche verließ. Erst, als wir die Stadtmauern hinter uns gelassen hatten und unsere Hütte in Sichtweite kam, wandte Mutter sich zu mir um.

»Geh nur vor«, bat sie meinen Vater. »Ich möchte kurz mit dem Jungen sprechen.«

Vater nickte, tauschte einen sorgenvollen Blick mit ihr und lief weiter.

»Komm her, mein Schatz.«

Mutter ließ sich im Schatten einer Birke nieder und strich über ihren gewölbten Bauch. Sie war schwerfällig geworden. Es würde nicht mehr lange dauern. Ich setzte mich neben sie in das feuchte Gras, doch ich wagte es nicht, ihr in die Augen zu sehen. Sie zupfte mit den Fingerspitzen ein buntes Blatt aus ihren dunklen Haaren, das der Wind herangeweht hatte. Nachdenklich drehte sie es hin und her, betrachtete es von allen Seiten.

»Ich mag den Herbst«, sagte sie und lächelte mir zu. »Er bedeutet Abschied, aber er trägt auch die Hoffnung auf einen neuen Anfang in sich. Die Blätter fallen, und doch darf man gewiss sein, dass neue folgen werden.«

Ich wusste nicht, worauf sie hinauswollte. Sie ließ das Blatt fallen.

»Das geht schon seit Monaten«, sagte sie leise.

Ich spürte, wie meine Wangen rot anliefen, und nickte stumm. Jetzt verstand ich.

»Sie ist fast fünfzehn. Ihre Eltern denken vermutlich schon bald über ihre Vermählung nach.«

Ich biss mir auf die Unterlippe, fand keine Worte. Sie hatte recht. Natürlich. Mutter legte mir einen Finger unter das Kinn und drehte meinen Kopf, ganz sanft, bis ich ihrem Blick nicht länger ausweichen konnte.

»Ich weiß, wie du fühlst. Aber das darf nicht sein. Wenn du ihr nachhängst, wird dir das nichts als Leid bringen. Sie ist unerreichbar. Niemals wird ihre Familie dulden, dass du auch nur in ihre Nähe kommst. Und wenn du es doch tust, bringst du uns alle in Gefahr. Verstehst du das?«

Ich hob den Blick. Meine Augen schimmerten feucht, und ich versuchte, die Tränen wegzublinzeln. Ja, ich verstand. Und doch wusste ich, dass sie sich zu tief in meine Seele eingebrannt hatte, als dass ich sie je vergessen könnte. Ich würde sie nicht aufgeben. Egal, welchen Preis es mich kosten würde.

1

Schüttorf, 1627

Die Dunkelheit hüllte die Stadt in ihr schwarzes Gewand. Kerzenschein tauchte die Stube in ein flackerndes Licht, und die Holzscheite im Kamin sorgten dafür, dass die Kälte draußen der Familie des Bürgermeisters nichts anhaben konnte. Martha rutschte auf ihrem Schemel herum. Seit Stunden saß sie neben ihrer Mutter, und die Stickerei wollte und wollte nicht vorangehen. Ihr Zeigefinger war längst schwielig, und immer wieder stach sie sich mit der dünnen Nadel in den Daumen, bis er blutete. Marthas Nacken schmerzte, weil sie sich tief vorbeugen musste, um das feine Muster zu erkennen, welches sie in das Leinen einarbeiten sollte. Ein Laken für die Aussteuertruhe. Ihr entfuhr ein Seufzer, für den sie einen strafenden Blick erntete.

»Martha, bitte. Du lässt dich so leicht ablenken. Du musst geduldig sein bei der Arbeit«, tadelte Anna Wartland ihr einziges Kind.

»Verzeihung, Mutter.« Das sechzehnjährige Mädchen senkte den Kopf und tat so, als konzentrierte es sich wieder auf die Stickerei, doch seine Gedanken schweiften ab. Was taten die anderen Bürger heute Abend wohl? Was geschah hinter den Fenstern und Türen? Wurde dort gelacht und gespielt? Oder war es das gleiche Einerlei wie bei ihrer Familie? Man saß vor dem Kamin in einer stickigen Stube und wartete darauf, dass der Nachtwächter draußen vorbeizog, das Stundenlied sang und endlich Schlafenszeit war.

Marthas Vater Hans saß mit einem Becher Wein auf einem Lehnstuhl neben dem Kamin und sah den Frauen bei der Arbeit zu. Er ließ Martha kaum aus den Augen und kratzte sich immer wieder den grauen Backenbart. Martha beobachtete mit Unbehagen, wie viel Aufmerksamkeit der Vater ihr an diesem Abend zuteilwerden ließ. Dabei vertiefte er sich sonst gern in Briefe oder andere Unterlagen, die er aus dem Rathaus mitbrachte. Heute jedoch spielten seine Finger nervös an einem Becher, und seiner Tochter war nicht entgangen, dass er sich bereits zum zweiten Mal von dem teuren Rotwein nachgeschenkt hatte. Immer wieder räusperte er sich, als suchte er nach Worten. Schließlich stellte er den Weinbecher entschlossen auf dem Tisch ab und erhob sich. Er verschränkte die Hände auf dem Rücken und baute sich vor Martha auf. So sah er immer aus, wenn er zu einer seiner Strafpredigten ansetzte.

Sie wusste nicht, was das zu bedeuten hatte. Hatte sie etwas angestellt? Den ganzen Tag war sie eifrig mit Nadel und Faden beschäftigt gewesen, ganz wie es von einer höheren Tochter erwartet wurde. Fragend sah sie ihren Vater an. Hans Wartland erwiderte den Blick nicht, seine grauen Augen waren auf das Ölgemälde an der Wand gerichtet.

»Martha«, begann er und räusperte sich erneut, »du wirst bald siebzehn. Du bist erwachsen, und deine Mutter und ich sind der Ansicht, dass es an der Zeit für dich ist, in einen eigenen Hausstand einzutreten.«

Alarmiert ließ das Mädchen das Stickzeug sinken. Ihre Hände zitterten. Einen eigenen Hausstand gründen? Lieber Gott, nein. Sie spürte, wie die Farbe aus ihrem Gesicht wich. Verzweifelt suchte Martha Blickkontakt zu ihrer Mutter, doch Anna Wartland betrachtete die im Schoß gefalteten Hände, als hätte sie nichts mit den Worten ihres Gatten zu schaffen. Hans fuhr fort, als würde er das Entsetzen seines Kindes gar nicht bemerken.

»Wir haben lange überlegt, welcher rechtschaffene Schüttorfer als Gemahl für dich in Frage kommen könnte. Und wir sind uns einig und aus tiefstem Herzen sicher, eine gute Wahl für dich getroffen zu haben.«

Martha wurde übel. Irgendetwas kroch ihr den Hals hinauf, und sie schluckte es krampfhaft herunter. In der Stadt gab es niemanden, der ihr gefallen könnte. Niemanden. Die Männer waren entweder eitle Emporkömmlinge und Kriecher oder dumme Rüpel, alle miteinander. Sie hatte ihr ganzes Leben hier verbracht und Schüttorf war klein. Martha kannte sie alle und wollte keinen von ihnen, niemals und auf keinen Fall. Schweiß rann ihr den Rücken herunter. Verdammter Kamin, es war viel zu warm in der Stube.

»Vater«, versuchte sie einzuwenden, doch er bedeutete dem Mädchen mit einer knappen Handbewegung, zu schweigen.

»Hör zu und vertrau darauf, dass deine Eltern für dich den besten Weg gesucht haben.«

»Wer ist es?« Marthas Stimme brach. Verzweifelt suchten ihre blauen Augen die des Vaters, und nun endlich erwiderte er ihren Blick. Sie wollte etwas sagen, ihm klarmachen, dass sie die Burschen hier kannte, dass keiner von ihnen richtig für sie war. Aber die Entschlossenheit, die Martha in seinen Augen las, ließ sie verstummen. Sie stand auf. Das Stickzeug fiel zu Boden. Ihre Knie zitterten, sodass sie einen Schritt zurück machte und sich gegen die Wand lehnte. Die kalten Steine gaben ihr Halt. Deren Härte bewahrte sie vor dem Umfallen. Hans sah sie fest an.

»Der Valentin Schreiwer ist es, Martha. Ein guter Junge, der Sohn vom Ratsherrn Michael Schreiwer, ein enger Vertrauter von mir. Sein Sohn ist sehr pflichtbewusst. Der wird etwas erreichen.«

»Ein hübscher Bengel ist er obendrein. Zwanzig Lenze alt«, warf Anna ein. Ihre Stimme klang fröhlich, doch Martha bemerkte das leichte Beben durchaus. Valentin Schreiwer. Ja, den hatte Martha schon häufig gesehen. Sonntags saß er im Gottesdienst in der ersten Reihe, und manches Mal hatte sie ihn auf dem Marktplatz vor dem Rathaus getroffen. Ihr war bewusst, dass viele Mädchen ihm verstohlene Blicke zuwarfen, wenn er dort mit der Gruppe von krakeelenden Männern, die er seine Freunde nannte, von Stand zu Stand zog. Die Mädchen von Schüttorf bewunderten ihn. Seine goldblonden Haare und die grünen Augen, die Mäntel aus italienischer Wolle und seine blank polierten Stiefel.

Martha jedoch fand ihn eitel. Er war so selbstbewusst, dass es sie anwiderte, er war laut und er war ungehobelt. Mehr als einmal hatte sie gesehen, wie er Dienstmädchen aus dem Weg geschubst hatte. Gehört, wie er sich mit seinen Freunden das Maul über die anderen Leute zerriss. Valentins höhnisches Gelächter. So jemand sollte ihr Gemahl werden? Mit ihm sollte sie das Bett teilen? Marthas Herzschlag beschleunigte sich so sehr, dass sie Angst hatte, die Brust würde ihr zerspringen.

»Ist denn alles beschlossene Sache? Darf ich gar nichts dazu sagen?« Fieberhaft sah sie zwischen den Eltern hin und her, und während Anna so tat, als würde sie sich wieder voll und ganz ihrer Stickerei widmen, runzelte Hans die Stirn und schnaubte.

»Martha, bitte. Du willst doch nicht in Frage stellen, dass wir für dich die richtige Wahl getroffen haben, oder?«

Sein Tonfall klang drohend. Er war es gewohnt, dass alle vor ihm kuschten, ganz besonders die Weibsleute. Aber dies betraf Marthas Zukunft, ihr Leben. Der Mut der Verzweiflung loderte in ihr auf.

»Aber es geht um mich. Ich muss doch etwas dazu sagen dürfen, mit wem ich leben soll!«

Ihre sonst zarte Stimme war laut geworden. Zu laut, wie der Blick ihres Vaters erkennen ließ. Dennoch war Martha nicht bereit, sich geschlagen zu geben.

»Wollt ihr nicht, dass ich glücklich werde?«

Mit zitternder Unterlippe starrte sie ihre Eltern an.

Der Vater gab ein Schnauben von sich, die Mutter sank in sich zusammen. Martha war zu weit gegangen. Hans’ Hände ballten sich zu Fäusten, die Fingerknöchel traten weiß hervor. Das Mädchen kannte diese Geste und wusste, dass er kurz davor war, die Beherrschung zu verlieren. Als sie kleiner war, hatte er in solchen Momenten zum Gürtel gegriffen. Statt seine Tochter anzufahren, ging er jedoch betont ruhig zum Tisch, nahm seinen Weinbecher und leerte ihn in einem Zug. Erst dann fuhr er mit tonloser Stimme fort.

»Wenn du daran zweifelst, dass wir für dich nach dem Besten streben, dann hast du noch nicht viel Verstand, mein Kind. Ich dachte, du wärst erwachsen. Wir wissen dich bei der Familie Schreiwer in guten Händen, wohl versorgt und in vorzüglicher Stellung. Das ist Glück. Und das wirst du noch lernen.«

Martha öffnete den Mund, um zu widersprechen. Ihr war bewusst, auf welch dünnes Eis sie sich gerade begab, doch dies war der Augenblick, der über ihr Leben entscheiden sollte. Hans aber ließ das Mädchen nicht zu Wort kommen.

»Sei jetzt still«, warnte er sie. »Du hast schon hinreichend bewiesen, dass es dir an Reife fehlt, solche Entscheidungen zu überblicken. Umso besser ist es, dass wir dir einen klugen Mann an die Seite stellen. Geh in deine Kammer, und denk darüber nach, wie du mit deinen Eltern sprichst. Sofort.«

Es war vorbei. Es gab nichts mehr zu sagen, das Urteil stand fest. Marthas Knie zitterten so sehr, dass es sie Mühe kostete, sich auf den Beinen zu halten. Ihre Füße schienen mit Eisenkugeln beschwert zu sein, als sie langsam zur Tür schritt.

»Gute Nacht«, rief ihre Mutter spitz, aber Martha ging wortlos weiter, die Kehle wie zugeschnürt. Sie bekam kaum Luft, während sie sich über die Holztreppe in den ersten Stock schleppte, zu der Kammer am Ende des Flurs. Dort lehnte sie sich von innen gegen die Tür, schloss die Augen und ließ zu, dass die Verzweiflung sie übermannte. Valentin Schreiwer. Martha Schreiwer. Am Ofen sitzen mit seiner Mutter. Verlegenes Schweigen. Nein, braves Schweigen. Den Mund halten. Auf die Schwiegermutter hören, denn die war die Hausherrin. Geduldet sein, nähen und stricken. Kinderkleidung vermutlich. Für Valentins Söhne und Töchter, die sie ihm zu gebären hatte. Ob sie wollte oder nicht. Folgsam sein, auf den Tod warten. Und auf den Gatten, natürlich. Bereit sein, wenn er abends aus der Schenke kommt, gehüllt in ein Parfum aus Bier und Schweiß. Er war oft abends dort, das wusste sie. Martha war zu Ohren gekommen, dass er Karten spielte. Ein Glücksspiel, Landsknecht oder so ähnlich hieß es. Um Geld! Ein paar Männer hatten vor der Schenke darüber getuschelt, als sie auf dem Markt war. Kurz überlegte sie, ihren Eltern davon zu erzählen. Um Geld zu spielen war nicht ehrenhaft! Das würden sie nicht gutheißen. Aber nein, sie würden ihr sowieso keinen Glauben schenken. Der Sohn eines angesehenen Ratsherren, der in der Schenke seine Münzen verspielte? Ihr Vater würde lachen! Martha stellte sich vor, wie es wäre, wenn sie Valentins Frau war. Irgendwann würde er aus der Schenke nach Hause kommen. Aufgewühlt, weil er entweder gewonnen oder verloren hatte. Angetrunken, so oder so. Sie würde die Beine für ihn öffnen müssen. O Gott. Ein Wimmern unterbrach Marthas Gedanken, und sie begriff erst gar nicht, dass sie selbst es ausgestoßen hatte.

Wie in Trance griff sie nach dem schwarzen Wollmantel, warf ihn über die Schultern und zwängte ihre Füße in die Stiefel, die neben dem Schrank bereitstanden. Raus hier. Nur weg. Auf Zehenspitzen eilte sie die Treppe nach unten und zog Sekunden später die Haustür hinter sich ins Schloss. Dann fand sie sich in den dunklen Gassen der Stadt wieder. Nichts weiter als ein Schatten in der Nacht. Und nun? Wo sollte sie hin?

Es gab kein Entrinnen. Da war nirgendwo ein Wegweiser, der ein anderes Leben ausschilderte und dem Martha einfach folgen konnte. So irrte sie umher, immer auf der Flucht vor den Bildern, die sich in ihren Kopf drängten und sich dort einnisten wollten, Albträume für ein ganzes Leben. Wieder und wieder wischte sie Tränen von den Wangen. Vater wusste nicht, was das Beste für sie war, er wusste gar nichts von ihr. Wie die Mutter sollte sie werden!

Eine leere Marionette vor einem warmen Ofen, dachte Martha. »Ich brauche keinen Ofen, ich brenne selbst, in mir ist Leben.«

Sie verlor jegliches Zeitgefühl und ließ sich von Gasse zu Gasse treiben. Keine Menschenseele war mehr unterwegs, hinter den meisten Fenstern waren die Kerzen längst gelöscht, und nur das Rascheln von Ratten im Unrat oder ein Katzenschrei unterbrachen dann und wann die gespenstische Stille. Martha lief weiter, bis ihre Füße brannten wie Feuer. Ziellos, es gab keinen Ausweg. Die hohe Stadtmauer sollte Feinde aussperren, in Wirklichkeit sperrte sie Martha ein. Dahinter lagen die Wälder und das Moor. Und irgendwo die Soldaten. Aber in Schüttorf gab es für Martha nur eine unmittelbare Bedrohung: ihre eigenen Eltern.

Zum dritten Mal kam Martha an der Bäckerei vorbei. Diesmal bog sie links ab. Durch eine ungleichmäßig gepflasterte Gasse stolperte sie in Richtung Marktplatz. Gedämpfte Musik klang an ihre Ohren, Gelächter. Das musste in der Schenke sein. Tagsüber traf man in der Alten Mühle nur bürgerliche Gäste an. Dann gab es dort keine Musik. Fast musste Martha schmunzeln. Wenn das der Nachtwächter mitbekam. Es musste längst Sperrstunde sein. Mit Einbruch der Dunkelheit wurden die Tore geschlossen, und die Leute hatten in ihren Häusern zu verweilen. Auch sie sollte nicht mehr unterwegs sein. Wer außer ihr traute sich wohl, die Regeln so zu missachten? Schritt für Schritt schlich sie näher zur Schenke. Sie drückte sich an den Wänden der Häuser entlang, um nicht entdeckt zu werden. Nur noch wenige Meter bis zum Marktplatz.

Martha konnte den Kerzenschein hinter den Fenstern der Alten Mühle bereits ausmachen, als sie eine Hand auf der rechten Schulter spürte. Sie wurde herumgerissen. Martha wollte aufschreien, doch schwielige Finger pressten sich auf ihren Mund und erstickten das Geräusch. Sie trat um sich, als der Angreifer sie mit eisernem Griff an sich drückte. Der Geruch von Bier und Tabak stieg Martha in die Nase.

»Sei still«, zischte eine tiefe Stimme in ihr Ohr. »Wenn du dich wehrst, bist du dran.«

Jemand trat hinzu. Kurz hoffte Martha auf Hilfe, doch dann packte der Zweite ihre Beine, hob sie hoch, und sie wurde in eine Nebengasse gezerrt. Martha versuchte, dem Angreifer in die Hand zu beißen, woraufhin sie eine schallende Ohrfeige erntete. Ihr Ohr glühte. Sie spürte, wie etwas Warmes ihren Hals herunterlief. Übelkeit stieg in ihr auf. Ihr Herz schlug so schnell, dass sie meinte, es würde ihr die Brust zerreißen. Schwielige Hände zerrten sie noch tiefer in die Gasse hinein.

»Sieh mal an.«

Einer der Angreifer beugte sich vor. Die Kapuze hing ihm weit ins Gesicht, doch in der Dunkelheit hätte Martha ihn ohnehin nicht erkennen können. Lediglich seine gelben Zähne blitzten im Mondschein auf. Martha roch fauligen Atem. Der Mann sog die Luft ein. Wie ein Wolf, der ein Opfer witterte. Der andere hielt sie von hinten umklammert. Sie stemmte sich mit aller Kraft gegen seine Arme, doch er gab kein Stück nach, während der Mann, der sie an den Wolf erinnerte, sich die Lippen leckte.

»Das Töchterchen vom Herrn Bürgermeister persönlich. So spät allein unterwegs, Täubchen?«

Der Fremde hinter ihr lachte und drängte sich noch dichter an das Mädchen. »Hat der werte Herr Vater das erlaubt? Oder bekommt er gar nicht mit, was seine Hurentochter treibt? Ist er viel zu sehr damit beschäftigt, allen den letzten Schilling zu klauen?«

Hände fuhren unter ihren Mantel, griffen nach ihren Brüsten. Martha wimmerte, doch der Mann schnalzte nur mit der Zunge.

»Na komm. Dein Vater lässt uns alle verhungern. Da wirst du uns sicher ein wenig aufheitern wollen.«

»Recht so«, stimmte der Wolf ein. »Komm schon. Spende den Notleidenden ein wenig Trost.«

Aufgeplatzte Lippen drängten sich auf Marthas Mund. Mit der Zunge öffnete der Wolfsmann ihre Lippen, drängte sich tief in ihren Rachen. Martha würgte. Galle kroch ihren Hals hoch.

»Bitte …«, flehte sie, als er kurz von ihr abließ. »Lasst mich gehen. Ich … ich kann euch Geld bringen.«

»Du hast doch viel Besseres zu bieten.«

Der Angreifer, der sie von hinten festgehalten hatte, wirbelte herum. Zu zweit drückten sie Martha mit dem Gesicht an die Mauer. Sie spürte, wie die rauen Steine ihre Wangen zerschnitten, und schloss die Augen. Wie hatte sie nur so dumm sein können. Nachts allein umherirren. Wenn Vater das erfuhr. Das Geräusch von reißendem Stoff. Sie zerrten ihr den Mantel herunter. Marthas Beine wollten nachgeben. Vielleicht zeigte der Herr sich gnädig. Vielleicht würde sie ohnmächtig. Bitte, lieber Gott, lass mich das Bewusstsein verlieren. Doch als sie durch die geschlossenen Lider einen Lichtschein wahrnahm, riss sie die Augen wieder auf. Da! Am Ende der Gasse! Eine Laterne.

»Hilfe«, kreischte sie. Ihre Stimme hallte durch die Nacht.

»Halt der Hure den Mund zu, du Idiot!«, hörte sie einen der Männer zischen, aber da wurde das Licht schneller. Jemand kam auf sie zu. Rennend.

»Stehen bleiben, ihr Lumpen!«

»Weg hier!«

Die Männer ließen von Martha ab und rannten die Gasse hinunter. Ihre Schritte hallten von den Steinen wider und wurden bald von der Nacht verschluckt. Martha sank zusammen. Sie kauerte sich an die Mauer und umschlang die Knie. Vor ihren Augen drehte sich alles. Der Fremde mit der Laterne erreichte sie. Er stellte sein Licht behutsam auf dem Boden ab und hockte sich vor sie hin, wohl darauf bedacht, sie nicht zu berühren. Er zog erschrocken die Luft ein, als er in ihr Gesicht sah, doch Martha bemerkte es kaum. Sie wiegte ihren Oberkörper, der von stummen Schluchzern geschüttelt wurde, hin und her. Wie um sie zu beschwichtigen, hob der Mann beide Hände.

»Sie sind weg. Hören Sie? Sie sind weg.«

Martha reagierte nicht.

»Bitte.« Der Fremde streckte ihr zögernd die Hand entgegen. »Lassen Sie mich Ihnen aufhelfen. Hier, der Mantel.«

Er nahm den zerrissenen Stoff und hielt ihn Martha hin. Sie hob langsam den Kopf.

»Danke.« Sie erkannte die eigene Stimme nicht wieder. Heiser. Geschlagen. Kraftlos nahm sie dem Mann den Mantel ab, der nur noch aus Fetzen bestand. Tränen schossen Martha in die Augen. Der feine Loden! Was würde Mutter sagen? Sie bedeckte sich mit dem Stoff, so gut es ging, und sah unsicher zu Boden.

»Ich … ich bin Jost«, stellte der Fremde sich mit einem Räuspern vor. »Der Nachtwächter.«

»Du hättest die beiden verfolgen müssen.« Der Satz klang wie eine Frage. Jost zuckte mit den Schultern.

»Ja. Vermutlich schon.«

Der Nachtwächter stand auf, und im Schein der Laterne konnte Martha sein Gesicht erkennen. Er war jünger, als sie gedacht hatte. Achtzehn oder neunzehn Lenze mochte er zählen. Unter dem Hut mit der breiten Krempe konnte man dichte braune Haare erahnen. Honigfarbene Augen musterten Martha verlegen. Jost wirkte blass. Bestimmt bekam er so gut wie kein Tageslicht zu sehen.

»Darf ich Sie nach Hause geleiten?« Seine Stimme war sanft, und er streckte die Hand aus, um Martha aufzuhelfen.

»Es geht schon. Ich … nein. Nein. Nach Hause gehe ich nicht.«

Martha stand auf, so gut es ihre noch immer zitternden Knie gestatteten. Sie musste einen furchtbaren Anblick bieten. Sie roch das Blut, das auf ihrer Haut getrocknet war, gemischt mit dem Gestank der beiden Männer. Überall spürte sie die Abschürfungen, die sie sich an den rauen Sandsteinquadern in der Gasse zugezogen hatte. Sie brannten wie Feuer. Martha musste baden, sich kämmen, frische Kleider anziehen. Aber wie sollte sie so nach Hause kommen? Ihre Eltern saßen um diese Zeit noch in der Stube. Zwar sahen sie nicht regelmäßig nach ihrer Tochter, bevor sie selbst zu Bett gingen, doch an ihnen vorbeischleichen konnte sie sicher nicht. Zu dieser Stunde war ihr Vater hellhörig.

Seit der Krieg vor den Toren von Schüttorf lauerte, fürchtete er, sein Haus könnte überfallen werden. Viele der einfachen Leute empfanden so, wie die Männer es gesagt hatten. Martha wusste, ihr Vater war streng und führte die Stadt mit eiserner Hand, doch er war kein Dieb. Er nahm den Bürgern nichts, was nicht unbedingt notwendig war, um gegen die Päpstlichen, die seit Wochen vor den Mauern lagerten, zu bestehen. Wenn Hans Wartland wüsste, wie es Martha in dieser Nacht ergangen war, würde er mit dem Gürtel auf sie eindreschen und ihr die Schuld geben. Nein, nach Hause konnte Martha nicht.

Doch allein weiter durch die Stadt ziehen? Den Ungeheuern womöglich noch einmal in die Arme laufen? Martha überlegte hin und her. Der junge Nachtwächter bemerkte ihre Unsicherheit. Mit einem Seufzer hielt er ihr den Arm hin.

»Möchten Sie sich erst ein wenig ausruhen? Wenn Sie wollen, begleiten Sie mich zu meinem Rastplatz. Ich werde eine Pause machen, bis die Glocke das nächste Mal schlägt.«

Unsicher blickte Martha zu ihm auf. Jost war ein gutes Stück größer als sie und, obwohl er dünn wirkte, sicherlich viel kräftiger. Konnte sie es wagen, sich einem Mann anzuvertrauen? Nach dem, was ihr gerade um ein Haar widerfahren wäre?

»Sie müssen sich nicht fürchten«, flüsterte er. Seine Augen hielten ihren Blick fest. »Ich bin der Nachtwächter. Ich werde Ihnen nichts tun, sondern dafür Sorge tragen, dass Ihnen nichts zustößt.«

Ein Lächeln huschte über Marthas Gesicht. Sie nickte, zog den zerrissenen Mantel noch einmal fester um ihren Körper und lief langsamen Schrittes neben Jost her, der mit seiner Laterne den Weg ausleuchtete. Es war nun ruhig in den Gassen.

Sie überquerten den Marktplatz, in dessen Mitte der Kirchturm hoch in den Nachthimmel ragte und im Mondlicht einen Schatten auf den Brunnen warf, der bei Tag ein beliebter Treffpunkt für die Schüttorfer war. Durch das Fenster der Schenke sahen sie den Wirt die Tische abwischen. Auch der letzte Trunkenbold hatte sich verabschiedet.

Jost führte Martha durch die Steingasse, am Tuchhändler vorbei bis zum Ortsrand. Im Schutz der Stadtmauer stellte er seine Laterne ab und ließ sich im Gras unter einer Eiche nieder, nur um sofort wieder aufzuspringen.

»Verzeihung. Sie zuerst.«

Er holte ein Leinentuch aus seinem Beutel und breitete es für Martha auf dem Boden aus. Vorsichtig setzte sie sich, weiterhin darauf bedacht, keine Haut hervorblitzen zu lassen. Ihre Zähne klapperten. Der Boden war kalt, und Feuchtigkeit drang durch den dünnen Stoff. Jost musterte sie mit Sorge.

»Es ist zu kalt auf dem Boden. Sie könnten krank werden.«

»Nein, nein«, wiegelte Martha ab. »Ich möchte mich nur kurz hinsetzen.« Entschlossen band Jost seinen Umhang ab. Er faltete das wollene Stück mehrmals zusammen, legte es auf die Erde und klopfte darauf.

»Dann setzen Sie sich hierhin. Bitte.«

»Aber dann frierst du doch.«

»Ich bin die Kälte gewohnt.«

Martha stand auf und ließ sich auf dem Umhang nieder. Sogleich wurde ihr wärmer.

Jost leerte zwei runzlige Äpfel und ein trockenes Stückchen Brot aus seinem Beutel. Er bedeutete Martha, zuzugreifen, doch sie lehnte ab.

»Ich kann nicht.« Sie presste eine Hand auf den Magen, der sich noch immer wie zugeschnürt anfühlte. Der Geschmack des Kusses, den diese verkommene Gestalt ihr aufgezwungen hatte, lag auf ihren Lippen. Alles würde jetzt danach schmecken. Nach seiner Grobheit, nach ihrer Angst. Martha schüttelte den Kopf, als könnte sie so die Bilder vertreiben, die in ihr aufsteigen wollten.

Um nicht mehr daran zu denken, was soeben geschehen war, beobachtete sie Jost, der schweigend nach einem Apfel gegriffen hatte und sichtlich bemüht war, leise zu kauen, als würde das Geräusch Martha stören. War das etwa alles, was er für die Nacht als Proviant hatte? Kein Wunder, dass er so hager aussah. Martha sah in den Himmel. Es war eine wolkenlose Nacht. Jost schluckte einen Bissen herunter und musterte Martha. Sein Blick folgte dem ihren.

»Heute sieht man die Sterne besonders gut«, stellte er fest.

»Ich darf um diese Zeit nicht draußen sein«, erwiderte Martha mit Bedauern in der Stimme. »Mein Vater will, dass ich vor Einbruch der Dunkelheit daheim bin.«

Jost nickte. »Das kann ich verstehen. Gerade jetzt, da die Päpstlichen Tag um Tag näher rücken.«

»Mein Vater war früher nicht anders. Dabei sind die Sterne so schön. Dieses Funkeln. Der Himmel sieht friedlich aus.«

Jost sah nach oben, als würde er den Nachthimmel zum ersten Mal richtig wahrnehmen.

Martha lehnte sich an den Ast der Eiche in ihrem Rücken. Hier draußen, fort aus den engen Gassen, schien ihr die Finsternis mit einem Mal nicht mehr furchteinflößend.

»Das ist er sicherlich.« Ein Schatten huschte über Josts Gesicht, und er senkte den Blick. Martha biss sich auf die Unterlippe. Hatte sie etwas Falsches gesagt? Sie hatte ihn nicht betrüben wollen.

»Ich dachte, der Nachtwächter von Schüttorf wäre viel älter«, versuchte sie, das Thema zu wechseln.

»Sicher meinen Sie meinen Vater«, sagte Jost. »Ludwig. Er ist schon lange krank. Ein böser Husten quält ihn. Vor einigen Monaten habe ich daher die Arbeit übernommen.«

»Hoffentlich geht es ihm bald besser«, entgegnete Martha.

Jost suchte ihren Blick.

»Und Sie? Sind Sie auf der Flucht?«

Martha verzog den Mund. »Als du mich gefunden hast, war ich es. Und ich bin nicht ›Sie‹, sondern einfach Martha.«

»Du siehst nicht einfach aus«, gab Jost zurück. »Der Mantel … aber das geht mich nichts an.«

»Ich habe dich jedenfalls noch nie gesehen. Bist du tagsüber gar nicht unterwegs?«

»Wenig. Irgendwann muss ich auch schlafen.«

»Welch seltsames Leben du führst«, murmelte Martha. Gedankenverloren wickelte sie eine ihrer blonden Locken mit dem Zeigefinger auf.

»Ich kenne es nicht anders.«

»Hast du keine Angst? Nachts allein in den Gassen?«

»Nein. Die Nacht ist oft friedlicher als der Tag. Solche Trunkenbolde wie vorhin begegnen mir nicht ständig. Ich glaube, tagsüber ist viel mehr Gesindel unterwegs.«

»Aber die Zeiten sind unruhig geworden«, warf Martha ein.

»Ich habe meine Hellebarde.« Jost deutete auf die Waffe neben sich. Martha glaubte nicht, dass man damit etwas gegen eine Räuberbande, geschweige denn gegen die Söldner vor der Stadtmauer, ausrichten konnte, doch sie sagte nichts.

»Und wenn wir wirklich belagert werden sollten, dann greift der Stadtrat ein und schickt seine Männer in den Nächten ebenfalls aus. Wenn es ernst wird, bin ich sicher nicht mehr allein unterwegs.«

»Werden wir denn nicht längst belagert?«

Martha setzte sich aufrecht hin. Hans Wartland wurde doch nicht müde zu betonen, dass die Päpstlichen vor den Stadtmauern lagen.

Jost lachte, doch es klang bitter.

»Dann hätten sie meines Vaters Hütte mit Sicherheit längst abgefackelt. Nein, ganz so dicht sind sie noch nicht. Aber es wird nicht mehr lange dauern. Bis zum Wintereinbruch werden sie kaum warten. Noch lagern sie aber ein Stück weit außerhalb, im Moor. Sammeln ihre Kräfte, denke ich.«

Martha lief ein Schauer über den Rücken.

»Sieh nur«, sagte Jost und ließ seinen Blick wieder über den Himmel gleiten. »Das Sternbild dort nennt man den Großen Wagen. Mein Vater hat es mir gezeigt, als ich noch ein kleiner Junge war.«

»Was meinst du?« Martha kniff die Augen zusammen.

Jost kniete sich hinter sie und umfasste vorsichtig, beinahe zögerlich, Marthas Arm. Ein Gefühl, das sie nicht kannte, durchfuhr ihren Bauch. Ihr Herz, das sich doch gerade erst beruhigt hatte, beschleunigte seinen Schlag, aber es mutete ganz anders an als vorhin. Da war keine Angst. Das war etwas anderes, Neues. Martha ließ zu, dass Jost ihre Hand nahm und mit dem Zeigefinger die Figur am Firmament nachzeichnete. Haut an Haut.

»Siehst du? Ganz oben über uns?«

Jetzt erkannte auch sie das Sternbild, das an einen Leiterwagen erinnerte.

»Das ist unglaublich«, hauchte sie. »Als hätte der gute Gott am Himmel gemalt.«

»Ich sage es ja. Die Nacht ist friedlich und schön.«

Jost ließ ihren Arm los und rutschte ein Stück beiseite. Martha drehte sich zu ihm um.

Schweigend sahen sie einander an. Martha war froh, dass es dunkel war, denn sie spürte, wie die Röte in ihre Wangen stieg.

»Das ist wundervoll. Kannst du dir vorstellen, dass ich noch nie wirklich den Sternenhimmel gesehen habe?«

»Und kannst du dir vorstellen, dass ich ihn schon seit Jahren nicht mehr beachtet habe? Man gewöhnt sich viel zu sehr daran.«

»Ich …«, begann Martha, doch der Nachtwächter fiel ihr leise ins Wort.

»Verzeihung. Es ist spät. Bald schlägt die Turmuhr elf, dann muss ich wieder meinen Rundgang machen. Ich denke, dass ich dich nun nach Hause geleiten sollte.«

»Ja.« Martha zögerte, während Jost bereits sein Bündel schnürte und nach Laterne und Hellebarde griff. Sollte sie ihm gestatten, sie zu ihrem Elternhaus zu bringen? Jeder wusste, wo der Bürgermeister wohnte. Jost würde herausfinden, wer sie war. Nicht einfach Martha, sondern die Tochter des obersten Stadtherren. Entscheidungsträger einer Stadt, die seinen Beruf für unehrenhaft hielt. Trug Hans Wartland eine Mitschuld daran, dass Jost mit seinem kränklichen Vater vor den Mauern leben musste? Dass er nur zwei Äpfel und einen Kanten Brot bei sich trug? Oder würde er gar versuchen, die Lage für sich auszunutzen? Bei Vater vorsprechen, sich als ihr Retter vorstellen und dabei verraten, was vorgefallen war …

Martha überlegte, einen Fluchtversuch zu wagen. Doch der Gedanke, allein durch die Gassen irren zu müssen, ließ sie erschaudern. Lieber wollte sie sich dem Zorn, notfalls auch dem Gürtel ihres Vaters aussetzen, als den beiden Halunken noch einmal zu begegnen.

Jost nickte ihr aufmunternd zu und Martha schritt an seiner Seite zurück in Richtung Marktplatz. Erst, als der Nachtwächter zielsicher in die Ratsgasse einbog, an deren Ende sich das Haus der Wartlands befand, wurde Martha stutzig. Sie blieb stehen und wartete mit in die Hüften gestemmten Fäusten, bis Jost sich zu ihr umdrehte.

»Woher weißt du, wo ich wohne?«

»Du bist Martha Wartland. Die Tochter des Bürgermeisters.« Seine Stimme war nicht mehr als ein Flüstern.

»Warum hast du nicht gleich gesagt, dass du mich kennst?« Marthas blaue Augen blitzten vor Zorn. Er hielt den Blick gesenkt und schluckte sichtbar.

»Du warst so aufgebracht. Ich hatte das Gefühl, dass du in dem Moment … ich weiß nicht. Lieber jemand anders sein wolltest.«

Martha schossen Tränen in die Augen.

»Ja«, flüsterte sie. »Nicht nur in dem Moment. Ich wünsche mir ständig, ich wäre jemand anders. Irgendwer. Nur nicht die Tochter des Bürgermeisters.«

Jost trat einen Schritt näher. Im Schein der Laterne trafen sich ihre Blicke.

»Weißt du, was ich manchmal denke? Im Grunde lebt jeder von uns in Gefangenschaft. Dein Käfig ist nur schöner als meiner.«

»Mein Vater will mich verheiraten«, platzte es aus Martha heraus, und sie begann, hysterisch zu schluchzen.

»Pst. Leise. Du weckst die Bürger. Was, wenn dich jemand hier draußen sieht?«

Jost legte die Hellebarde ab und strich unbeholfen über Marthas Arm.

»Wer ist denn der Auserwählte?«

Da war ein Unterton in seiner Stimme, den Martha nicht zu deuten wusste.

Sie wischte sich mit dem Mantelstoff die Tränen aus dem Gesicht und holte tief Luft, um sich zu fangen.

»Der Valentin Schreiwer.«

»Ja. Natürlich.«

»Heute Nacht bin ich einfach losgelaufen. Ich weiß selbst nicht, wo ich hinwollte. Weg.«

Sie schwiegen, bis Martha tief seufzte.

»Es hilft nichts. Ich muss zurück nach Hause. Ich schleiche mich rein. Meine Eltern werden längst schlafen, unsere Magd auch.«

Sie hob den Blick.

»Ich danke dir. Ich weiß nicht, was ohne dich passiert wäre. Das war …« Sie brach ab. Jost legte die Hand an seinen Hut.

»Ich wünsche dir alles Gute, Martha. Sicher wirst du dein Glück finden.«

»Auf bald, Jost.«

Ohne eine Erwiderung nahm der Nachtwächter seine Laterne in die linke Hand und hob mit der rechten die Hellebarde auf, ehe er sich auf den Weg machte. Vom Marktplatz her ertönte ein Glockenschlag. Als Martha sich umdrehte und auf ihr Haus zuging, hörte sie seine Stimme.

»Die Uhr hat elf geschlagen«, hallte es durch die Dunkelheit.

Es kostete Jost Kraft, seinem Ruf einen festen Klang zu verleihen. Sobald er die Ratsgasse verlassen hatte und gewiss sein konnte, außer Marthas Sichtweite zu sein, setzte er sich auf die kalten Pflastersteine. Er schloss die Augen und legte den Kopf auf die Knie, bemüht, seinen Herzschlag zu beruhigen, der ihm die Brust sprengen wollte. Martha. Martha Wartland! Dass er überhaupt ein Wort herausbekommen hatte! Für einen Moment huschte ein Lächeln über sein Gesicht. In den vergangenen Jahren hatte er Stunden damit zugebracht, sich Wörter zurechtzulegen. Sätze, die er sagen wollte, wenn sie ihn einmal ansah. Aber es hätte anders sein sollen. Nicht so.

Jost stand auf, griff nach der Hellebarde und leuchtete mit der Laterne die Gasse aus. Vielleicht waren die beiden Männer noch irgendwo in der Nähe? Hätte er ihnen doch folgen sollen? Nein, er hätte es nicht gekonnt. Martha allein lassen, auf dem Boden zusammengekauert. Die Angst in ihren Augen, das Blut auf der Wange. Was, wenn er nur ein paar Minuten später gekommen wäre?

Jost zog die Schultern hoch, als der kalte Nachtwind durch den Stoff seines Umhangs fuhr. Er war so in Gedanken versunken, dass er die Gestalt, die sich aus einer Seitengasse näherte, gar nicht bemerkte. Erst als eine kratzige Stimme ihn ansprach, fuhr er zusammen und riss die Laterne hoch.

»Jost! – Entschuldige! So schreckhaft?«

»Irmel.«

Mit einem erleichterten Seufzer erkannte der Nachtwächter die Kräuterfrau. »Was treibst du so spät hier draußen?«

Sie trug nur ein derbes Kleid aus grauem Leinen, als sei sie eilig aufgebrochen. Ihre weißen Haare fielen ihr in dünnen Strähnen über die Schultern.

»Das Weib vom Krugmacher liegt in den Wehen. Die Hebamme ist nicht in der Stadt, daher haben sie nach mir geschickt.«

Jost nickte und stand auf. »Soll ich dich begleiten? Heute Nacht ist allerlei Gesindel auf den Beinen, scheint mir.«

Irmel zuckte mit den Schultern. »Wenn du magst. Angst habe ich keine, aber zu ein wenig Gesellschaft sage ich nicht Nein.«

Eine Weile gingen sie schweigend nebeneinander her.

»Wie geht es dem Ludwig?«, erkundigte Irmel sich schließlich nach Josts Vater. »Ihr habt lange keine Kräuter mehr geholt.«

Jost runzelte die Stirn. »Es steht nicht gut. Der Husten kostet ihn viel Kraft. Wir hatten nur keine Münzen mehr. In dieser Woche erhalte ich meinen Lohn, dann komme ich zu dir.«

»Ich habe deinen Vater vor einigen Tagen gesehen. Ich mochte ihn nicht ansprechen, so gramgebeugt stand er da, wo ihr die Greta begraben habt. Der Herr sei ihrer Seele gnädig. Ist es wirklich schon zwei Jahre her?«

»Ja. Bis zu ihrem Grab schafft er es nicht oft. Nur an Tagen, an denen der Husten erträglich ist«, entgegnete Jost leise.

Irmel schien zu bemerken, wie sehr die Erinnerung an die Mutter noch immer an Jost nagte. Der Schmerz in seinen Augen war selbst in der Dunkelheit zu erkennen. Aufmunternd drückte sie seinen Arm. Sie ahnte nicht, dass es ihm nach den Begebenheiten der vergangenen Stunden besonderen Kummer bereitete, an sie zu denken.

Mutters letzte Nacht auf Erden hatte sich unauslöschlich in sein Herz gebrannt. Wie sie auf dem Strohlager kauerte, die Hände auf den Bauch gepresst. Das Laken unter ihr dunkelrot vor Blut. Die sonst leuchtend blauen Augen trüb vor Schmerz. Schweißperlen auf der Stirn. Vor Schmerzen, vor Fieber. Die Hebamme, die den Kopf schüttelte, nachdem sie wieder und wieder an Gretas Schoß gezerrt hatte. Die wütenden Blicke, mit der die Hebamme seinen Vater bedacht hatte.

»Sie ist längst zu alt für ein Kind. Und viel zu schwach. Du kannst doch den Jungen, den du hast, kaum versorgen, du Narr.«

»Nach all den Jahren. Wir hätten nie gedacht …«

Ludwigs Stimme brach, und Jost hatte verschämt die Augen gesenkt. Die Hebamme rüttelte an Gretas Bauch, bis die Frau des Nachtwächters vor Pein schrie und mit letzter Kraft nach ihr trat. Daraufhin strich die Hebamme sich die verschwitzten Haare aus der Stirn und wandte sich ab. Sie begann, ihre Utensilien in ihren Beutel zu packen.

»Ich kann sie nicht retten. Beide nicht. Auf sie wartet nun das Fegefeuer. Betet für sie und für das Kleine.«

Mit diesen Worten verließ sie die Hütte. Ludwig rang nach Luft, zum ersten Mal. Jost war überzeugt, dass er in diesem Moment krank geworden war. Greta war sein Atem. Er selbst hatte hilflos daneben gestanden, mit gebeugten Schultern, Tränen in den Augen. Ein Junge, gerade sechzehn Jahre alt. Fast erwachsen, aber nie hatte er sich so hilflos gefühlt wie in diesen Stunden.

»Komm zu mir, Jost.« Greta zwang ihre Mundwinkel nach oben, nickte ihrem Sohn zu.

Er ging zögernd an ihr Lager und griff nach der Hand, die sie ihm entgegenhielt. Ganz vorsichtig, um ihr nicht noch mehr Schmerzen zuzufügen. Sie zog ihn zu sich heran, und er beugte sich ihr entgegen. Ihre Hände waren kalt, als griffe der Tod bereits nach ihr, als holte er sie Stück für Stück zu sich. Jost strich über ihre Finger, verzweifelt bemüht, der Mutter ein wenig Wärme, ein wenig Linderung zu verschaffen.

»Du liebst sie«, flüsterte Greta. Jost wollte widersprechen, doch sie legte ihm einen Finger auf den Mund.

»Ich möchte, dass du mir etwas versprichst.« Sie versuchte, sich aufzurichten. Jost umfasste ihre Schultern und stützte sie.

»Mutter, das Sprechen strengt dich an. Du musst dich ausruhen.«

Sie schüttelte den Kopf. »Ich muss … bitte … versprich mir etwas.« Erneut griff sie an ihren Bauch, zog scharf die Luft ein und stöhnte. Jost nahm den Becher, der neben dem Lager stand, und half Greta, einen Schluck Wasser zu trinken. Seine Hände zitterten. Er sah sich hilfesuchend nach seinem Vater um, doch Ludwig saß am Tisch, den Kopf in den Händen vergraben, und schien weit weg zu sein. Irgendetwas in Jost ahnte bereits, dass ihn dieser Anblick von nun an begleiten würde.

»Alles«, beeilte er sich zu sagen, als Gretas Krämpfe kurz nachließen. »Ich verspreche dir alles, was du willst, Mutter.«

»Es ist wichtig. Ich habe es schon einmal gesagt, Jost. Lass von ihr. Bring dich und deinen Vater nicht in Gefahr. Gebt auf euch Acht. Bleibt, wer ihr seid. Nachtwächter. Unsichtbar für andere, aber ehrbar. Egal, was sie sagen. Lasst nicht zu, dass sie euch zerstören. Sperr deine Gefühle ein. Du bist ein starker Junge, du kannst sie niederringen.« Sie schloss die Augen, sammelte noch einmal Kraft für ihre letzten Worte. »Ich kann nur in Frieden gehen, wenn ich dich in Sicherheit weiß. Du bist mein Junge, mein Alles.«

»Ich verspreche es, Mutter.«

Wie hätte er seiner Mutter auf dem Totenbett ihren letzten Wunsch verwehren können? Ihre Züge entspannten sich, sobald er die Worte gesprochen hatte. Sie schloss die Augen, ihre Finger wurden schlaff. Jost war, als zöge ein Luftzug durch die Hütte.

»Vater!«, schrie er. Endlich schien Ludwig zu sich zu kommen. Er sprang auf, stürzte zu seiner Frau und kniete sich neben sie. Gerade noch rechtzeitig, damit Vater und Sohn die geliebte Frau, die geliebte Mutter in die Hände des Herrn geben konnten.

»Hier sind wir«, unterbrach Irmel seine Erinnerungen und blieb stehen. Der Krugmacher stand schon in der geöffneten Tür und leuchtete ihnen mit einer Kerze. Er trug nur ein Nachthemd und trat unruhig von einem Fuß auf den anderen.

»Beeil dich!« Er fasste Irmel am Arm und zog sie ins Haus. »Das Kind kommt!«