Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

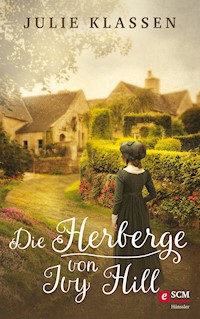

- Herausgeber: SCM Hänssler im SCM-Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Ivy Hill

- Sprache: Deutsch

Der Mittelpunkt von Ivy Hill ist sein Wirtshaus "The Bell". Als der Besitzer plötzlich stirbt, muss seine Witwe Jane die Geschäfte übernehmen, obwohl ihr das gar nicht liegt. Jane wendet sich an ihre Schwiegermutter, die sie nicht leiden kann. Doch die Not schweißt die beiden Frauen zusammen und zwischen ihnen entwickelt sich Vertrauen. Heilung wird möglich und Jane blüht in ihrer neuen Rolle auf. Wird das ausreichen, um "The Bell" zu erhalten?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 668

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Beliebtheit

Sammlungen

Ähnliche

Der SCM Verlag ist eine Gesellschaft der Stiftung Christliche Medien, einer gemeinnützigen Stiftung, die sich für die Förderung und Verbreitung christlicher Bücher, Zeitschriften, Filme und Musik einsetzt.

ISBN 978-3-7751-7387-2 (E-Book)ISBN 978-3-7751-5786-5 (lieferbare Buchausgabe)

Datenkonvertierung E-Book:Satz & Medien Wieser, Stolberg

© der deutschen Ausgabe 2017SCM-Verlag GmbH & Co. KG · Max-Eyth-Straße 41 · 71088 HolzgerlingenInternet: www.scm-haenssler.de · E-Mail: [email protected]

Originally published in English under the title: The innkeeper of Ivy HillCopyright 2016 by Julie KlassenPublished by Bethany House Publishers, a division of Baker Publishing Group,Grand Rapids, Michigan, 49516, U.S.A.Cover art used by permission of Bethany House Publishers.All rights reserved. This work published under license.

Die Bibelverse sind, wenn nicht anders angegeben, folgender Ausgabe entnommen: Neues Leben. Die Bibel, © der deutschen Ausgabe 2002 und 2006 SCM-Verlag GmbH & Co. KG, Witten.

Übersetzung: SuNSiDe, ReutlingenUmschlaggestaltung: Kathrin Spiegelberg, Weil im SchönbuchTitelbild: Jill Battaglia / Trevillion ImagesSatz & Medien Wieser, Stolberg

Für Stacey,mit lieben Erinnerungen an unsere Mädchenfreundschaft und an die Stunden, in denen wir zusammen in den sanft schaukelnden Ästender immergrünen Bäume auf der Farm deines Großvaters saßenund uns unsere Geheimnisse und Träume erzählten.

Inhalt

Karte von Ivy Hill

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Kapitel 42

Kapitel 43

Kapitel 44

Nachwort

Leseempfehlungen

Das Crown war eine Herberge, deren Lizenz eine Witwe namens Sarah Smith innehatte. »Mrs Smith gebührt unsere besondere Empfehlung und Unterstützung, da sie die Erste ist …, die durch jeglichen nur denkbaren Komfort, durch Sauberkeit und durch erstklassigen Service … zur Bequemlichkeit der Besucher beiträgt.«

Powell’s Guide, 1831

Der Efeudeckt zu und klettert empor,trotzt immergrün dem Blick.

Die Wände,die er kriechend umrankt,ducken sich willig in ihn zurück.

Was ist es wohl,das er verdeckt?Schatz und Geheimnisse im Grünen versteckt?

Anna Paulson

Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.Wer in mir bleibt und ich in ihm,wird viel Frucht bringen.Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun.

Joh 15,5

[ Zum Inhaltsverzeichnis ]

Kapitel 1

27. Mai 1820Ivy Hill, Wiltshire, England

In dem Pförtnerhäuschen, das sie mit ihrem Mann bewohnt hatte, saß Jane Fairmont Bell vor ihrem einsamen Frühstück, das ein Mädchen aus der Herberge auf der anderen Straßenseite herübergebracht hatte. Ihrer Herberge. Sie konnte es noch immer kaum glauben.

Jane aß ausnehmend gesittet, fast wie bei einem formellen Essen − oder als säße ihre alte, adleräugige Gouvernante neben ihr. Dabei nahm sie ihre Mahlzeiten jetzt schon über ein Jahr ganz allein ein. Das leise Klirren des Porzellans und des Bestecks schien ihr lauter als sonst zu sein, und auf dem Hof draußen war es ungewöhnlich ruhig für diese Tageszeit.

Sie blickte aus dem von Efeu umrahmten Fenster. Die Ranken waren schon länger nicht zurückgeschnitten worden und engten den Blick ein. Sie hätte sie stutzen können, doch ihr gefiel die Ungestörtheit, die das dichte Laub ihr schenkte. Und sie mochte es, dass es die Sicht auf die Herberge, in der es oft recht laut und turbulent zuging, einschränkte.

Jane stand auf und ging in ihr Schlafzimmer. Von hier aus war der Blick aus dem Fenster sehr viel friedlicher. Man sah auf eine efeubewachsene alte Eiche und eine Steinmauer. In der Ferne waren, wenn man genau hinsah, die hohen Ziegelschornsteine von Brockwell Court zu erkennen. Das vornehme Herrenhaus hätte, wenn ihr Leben ein wenig anders verlaufen wäre, ihr Heim sein können. Dahinter erstreckte sich ein Flickenteppich aus Bauernhöfen, Weideland, grasbewachsenen Kreidefelsen und winzigen Dörfern.

Ein leises Klopfen unterbrach ihre Gedanken. Sie ging zurück ins Wohnzimmer und rief: »Herein.«

Cadi, das Mädchen, das ihr beim Ankleiden half und ihr die Mahlzeiten brachte, trat ein, fröhlich wie immer. »Wie ich sehe, sind Sie fertig mit Frühstücken.«

»Ja, danke.« Jane nickte zu den Blumensträußen hinüber − Frühlingsblumen aus ihrem eigenen Garten, zusammen mit ein paar Blumen aus dem Gewächshaus. »Könntest du die mitnehmen? Der eine Strauß ist für die Halle, der andere für den Schreibtisch.«

»Gern. Sie sind wunderschön. Sie sollten rüberkommen und sehen, wie sie das alte Haus aufmöbeln.«

»Stell sie einfach an den üblichen Ort, bitte. Ich wäre dort doch nur im Weg.«

»Aber nein, gar nicht. Sie sind jetzt die Herrin und jederzeit willkommen.«

»Vielleicht ein anderes Mal.« Am Anfang ihrer Ehe hatte Jane angeboten, in der Herberge zu helfen, doch John hatte darauf bestanden, dass ihr Platz hier sei, in dem kleinen, für sich stehenden Haus, das er für sie gebaut hatte. Eine Dame pflegte nicht zu »arbeiten«. Nach einer Weile hatte Jane aufgehört, ihre Hilfe anzubieten. Und bald darauf … galten ihre Gedanken anderen Dingen.

»Ich mache heute Morgen eine Besorgung«, fügte sie hinzu.

»Eine Besorgung?« Der Blick des Mädchens huschte von Janes schwarzem Bombasin zu der länglichen Schachtel auf dem Büfett. »Dann ziehen Sie also Ihr neues Kleid an?«

Jane schüttelte den Kopf. »Ich gehe nur auf den Friedhof.«

Cadi seufzte; sie war offensichtlich enttäuscht. »Na gut.« Sie nahm die Vasen und ging zur Tür. »Ich hole dann gleich noch das Frühstückstablett.«

Jane nickte und nahm eine tiefschwarze Haube vom Haken. Sie trat vor den hohen Spiegel, band die langen Bänder unter dem Kinn und zog die Handschuhe an.

Ein paar Minuten später verließ sie das Pförtnerhaus, einen Strauß Blumen in der Hand. Als sie an der Einfahrt der Herberge vorüberging, die in den Innenhof und zu den Ställen führte, erhaschte sie eine Bewegung. Im Hof stand der Hufschmied, die kräftigen Arme vor der Brust verschränkt, im Gespräch mit einem jungen Postkutscher, der nicht älter als sechzehn wirkte. Joe war sein Name, meinte sie sich zu erinnern.

Als der Junge sie vorbeigehen sah, tippte er sich an die Mütze. Sie lächelte ihn freundlich an.

Der Hufschmied nickte: »Mrs Bell.«

Jane erwiderte sein Nicken kühl, blieb jedoch nicht stehen, um ihn zu begrüßen. Dieser Mann hatte etwas an sich … immer, wenn sie ihn sah, kehrten die schlimmen Erinnerungen zurück. Er hatte Johns Leichnam zurück nach Ivy Hill gebracht.

Gedankenverloren ging sie weiter, an der Herberge vorbei, und überquerte die High Street, um nicht mit dem neugierigen Gemüseverkäufer reden zu müssen, der draußen stand und seine Kräutersträußchen sortierte. Zum Glück waren die übrigen Läden so früh noch nicht geöffnet. Sie schritt die enge Potters Lane hinauf, am Gefängnis und am Gemeindehaus vorüber, und bog in die Church Street ab. An deren Ende stieß sie das schiefe Tor auf und betrat den Friedhof. An alten Gräbern und verwitterten Grabsteinen vorbei gelangte sie zu einem noch relativ neuen Grab.

John Franklin BellGeliebter Sohn und Ehemann1788−1819

Ein Besuch an Johns Grab am ersten Jahrestag seines Todes war ihr passend erschienen, doch er war nicht der einzige geliebte Mensch, den sie verloren hatte.

Jane stand an dieser Stelle, weil das keinen Anlass zum Fragen bieten würde. Wer sah, dass sie am Grab ihres Mannes stand, würde einfach weitergehen.

Sie presste den bescheidenen Strauß an ihre Brust, als wolle sie den Schmerz, den sie dort empfand, lindern. Dann bückte sie sich, teilte den Strauß in sechs Einzelblumen − eine einzige rosafarbene Rose und fünf weiße Moosröschen − und verteilte sie über dem Grab.

Dann blickte sie sich kurz um, und als sie sah, dass sie allein war, küsste sie ihre Fingerspitzen und berührte sanft den Grabstein. »Es tut mir leid«, flüsterte sie.

Das Knarren einer schlecht geölten Tür ließ sie zusammenzucken, und sie blickte auf.

Aus einem kleinen Schuppen in der Nähe trat ein älterer Mann, der eine Schubkarre mit einer Schaufel darauf vor sich herschob. Er trug einen graubraunen Arbeitskittel und eine flache Kappe auf seinem wirren grauen Haar. Der Kirchendiener, dachte Jane, der das Grundstück in Ordnung hielt und die Gräber grub. Der Mann setzte die Schubkarre ab und griff mit seinen knorrigen Händen nach der Schaufel.

Jane, urplötzlich verlegen, richtete sich auf; dabei beobachtete sie den Mann aus den Augenwinkeln.

Die Kirchentür öffnete sich, und der Pfarrer, Mr Paley, trat heraus. Als er Jane sah, verließ er den Weg und kam auf sie zu.

»Hallo, Mrs Bell. Es tut mir leid, dass ich Sie störe, aber ich wollte Ihnen mein Beileid aussprechen. Es muss ein schwieriger Tag für Sie sein.«

»Danke, Mr Paley.«

Der Pfarrer sah zu dem Kirchendiener hinüber, der sich auf seine Schaufel stützte. »Haben Sie nichts zu tun, Mr Ainsworth?«

Der alte Mann grummelte etwas und begann, einen Brombeerstrauch auszugraben, der zwischen zwei Grabsteinen wuchs.

Mr Paley schaute noch immer zu ihm hin. Dabei flüsterte er Jane zu: »Dieser Mann ist eines von Gottes … interessanteren Geschöpfen. Ich habe mehr als einmal gehört, wie er mit den Kirchenmäusen sprach. Er weigert sich, Fallen aufzustellen, deshalb muss ich es tun.«

Jane hatte schon gehört, dass der Kirchendiener seltsam sein sollte. Anscheinend stimmte das Gerücht.

Der Pfarrer seufzte, dann lächelte er sie mitfühlend an. »Ich muss leider gehen. Bitte lassen Sie es mich wissen, wenn ich irgendetwas für Sie tun kann. Ich werde für Sie beten − vor allem heute.«

Jane dankte ihm. Er verbeugte sich und setzte seinen Weg fort.

Mit einem letzten Blick auf Johns Grab verließ Jane den Friedhof. Der Besuch hatte ihr wenig Trost gebracht. Hinter ihr knarrte das Tor. Sie wünschte sich, der Kirchendiener würde den Riegel reparieren. Das Tor wollte nicht schließen, wie sehr sie sich auch damit abmühte.

Auf dem Rückweg kam Jane am Pfarrhaus, am Wirtshaus und an der Bäckerei vorbei, ohne sie wirklich zu sehen. Sie ging mit geneigtem Kopf, damit die Leute sie nicht ansprachen. Auf diese Weise kam sie bis zur High Street, ohne mit jemandem reden zu müssen. Das Bell Inn lag gleich auf der anderen Straßenseite, nach wenigen Schritten hatte sie es geschafft.

Plötzlich öffnete sich die Tür des Schneidergeschäfts zu ihrer Rechten und Mrs Shabner, Aufstecke-Kleid-Macherin und Modistin, steckte den Kopf heraus.

»Mrs Bell!«

Jane zuckte zusammen. Sie hatte diese Anrede nie gemocht. Mrs Bell war Johns Mutter; wenn sie sie hörte, musste sie jedes Mal den Impuls unterdrücken nachzusehen, ob ihre Schwiegermutter hinter ihr stand und sie missbilligend fixierte.

»Wie gefällt Ihnen das neue Kleid?«, erkundigte sich die Schneiderin. »Ich weiß, dass Sie es bekommen haben; mein Mädchen hat es Ihnen selbst gebracht.«

»Ich habe kein neues Kleid bestellt, Mrs Shabner«, antwortete Jane freundlich, aber bestimmt.

»Meine Liebe, Sie tragen jetzt seit einem Jahr Volltrauer. Es wird Zeit, dass Sie zu Halbtrauer wechseln.«

Die ältere Frau trug ein blaugelb gestreiftes Kleid und einen Federhut. Jane dachte, dass sie krampfhaft auf jugendlich machte, tadelte sich jedoch gleich für diesen unfreundlichen Gedanken.

»Es tut mir leid, aber ich brauche im Moment kein neues Kleid.«

»O doch, das brauchen Sie, meine Liebe. Sehen Sie sich das alte Ding mal an! Die Ellbogen glänzen, die Knopflöcher sind ausgefranst. Als ich das genäht habe, hatte ich noch alle meine Zähne.«

»Sie übertreiben.«

»Probieren Sie es doch wenigstens an«, drängte Mrs Shabner. »Ich glaube, das lavendelfarbene würde Ihnen gut stehen. Ich habe es nach Ihren alten Maßen genäht, werde es aber natürlich gern abändern, falls es Ihnen nicht passt. Sie wissen, dass meine Tür jederzeit offen steht, auch wenn zurzeit kaum noch Kunden kommen.« Sie seufzte. »Ich werde mich wohl zur Ruhe setzen. Oder nach Wishford ziehen, wo man meine Talente besser zu schätzen weiß.«

Die Frau drohte schon seit Ewigkeiten, nach Wishford zu ziehen. Jane schloss kurz die Augen und unterdrückte ihrerseits einen Seufzer. »Wenn Sie einen anderen Kunden für das Kleid wissen, schicke ich es Ihnen umgehend zurück.«

»Aber nein, Sie sind im Moment die einzige Witwe hier in der Stadt. Lassen Sie sich Zeit. Wenn Sie es anprobieren, werden Sie sehen, dass ich recht habe.«

Jane winkte ihr zu und ging weiter.

Vor der Herberge blieb sie stehen.Ihr war aufgefallen, dass das kleine Schild mit der Aufschrift »Zimmer frei«‹, das an einer Kette hing, sich an einer Seite gelöst hatte. Als ein kleiner Windstoß kam, drehte es sich träge in der Luft, und die Aufschrift schaukelte vor Janes Augen.

Freie Zimmer … Freie Zimmer …

Das Schild hatte in letzter Zeit öfter dort gehangen. Und die Aufschrift beschrieb ziemlich genau, wie Jane sich fühlte.

Leer.

Sie wandte den Blick ab und verschwand rasch in der Zuflucht ihres Pförtnerhäuschens.

Drei Tage nach dem traurigen Jahrestag ihres Sohnes saß Thora Stonehouse Bell in einer Kutsche, ans Fenster gedrückt, und bei jeder Bewegung bohrte sich die knochige Schulter eines jungen Geistlichen in ihren Arm. Auf der Bank gegenüber saß ein älteres Paar; der Mann schnarchte, die Frau blätterte in einer Ausgabe des Lady’s Monthly Museums.

Thora schob sich ein Ingwerbonbon in den Mund, in der Hoffnung, dass es ihren aufgewühlten Magen ein bisschen beruhigen würde. Sie bot auch der Frau eines an, die es lustlos annahm.

Der Geistliche neben ihr hatte sein Neues Testament vor einer halben Stunde beiseitegelegt und las jetzt in einem Reiseführer. Als er ihren Blick bemerkte, fragte er: »Sind Sie zum ersten Mal in der Gegend?«

Thora zögerte. Es war tatsächlich das erste Mal, dass sie zurückkehrte. Sie fühlte sich wie eine Besucherin in ihrem alten Heim − und keineswegs eine willkommene. »Ja, das bin ich wohl.«

Der Geistliche sah sie sehr interessiert an. »Dann erlauben Sie mir, dass ich Ihnen mitteile, was ich gerade gelesen habe. Wir befinden uns hundertdreißig Kilometer südwestlich von London, in Wiltshire, das berühmt ist für seine weißen Pferde, die auf den grasbewachsenen Hügeln leuchten, für die Kathedrale von Salisbury und uralte Wunder wie Stonehenge. In Kürze werden wir einen Halt einlegen.« Er fuhr mit dem Finger über die Seite und las: »›Das Bell ist eine hübsche alte Herberge. Es gehört einem Mann namens John Bell und wird von seiner verwitweten Mutter fachkundig geleitet. Das Bell bietet seinen Gästen jeden Komfort, peinliche Sauberkeit und den allerbesten Service.‹«

»Ihr Reiseführer ist offenbar veraltet«, sagte Thora trocken. »Sie sollten sich vielleicht lieber an Ihre Heilige Schrift halten, Herr Pfarrer. Außerdem sollte man nicht alles glauben, was man liest.«

Er sah sie fragend mit gerunzelten Brauen und halb geöffnetem Mund an, aber sie machte sich nicht die Mühe einer Erklärung, sondern wandte sich ab und unterband so jede weitere Unterhaltung.

Sie schaute aus dem Fenster, doch ohne die vorbeiziehende Landschaft zu sehen. Stattdessen zogen Erinnerungen vor ihren Augen vorüber. Sie kämpfte gegen die aufsteigende Traurigkeit an.

Armer John …

Ihr Erstgeborener war nun seit über einem Jahr tot. Der Gedanke versetzte ihr immer noch einen schmerzhaften Stich. Es schien eine Ewigkeit her zu sein, dass sie und Frank und ihre Söhne alle zusammen unter einem Dach gelebt hatten. Sie wusste, wo Frank und John jetzt waren. Begraben auf dem Friedhof von St. Anne. Doch sie hatte keine Ahnung, wo Patrick sich aufhielt. Ihr Jüngster. Ihr kleiner Junge mit den blauen Augen. Er war ein solcher Engel gewesen als Kind − und was für eine Enttäuschung als Mann! Sie hatte keine Ahnung, welcher Marotte er sich im Moment widmete, ob er gesund war und ausnahmsweise einmal nicht in Schwierigkeiten steckte. Thora sprach leise ein Gebet; mehr konnte sie nicht für ihn tun.

Bald würde sie wieder in der Herberge sein, die früher ihren Eltern gehört hatte, dann ihrem Mann, dann ihrem ältesten Sohn und jetzt ihrer Schwiegertochter. Wie Jane sie wohl empfangen würde? Ganz bestimmt war sie nicht erfreut über ihren Besuch. Hoffentlich freute sich wenigstens Talbot, sie wiederzusehen.

Thora holte tief Luft und betrachtete zum ersten Mal die Landschaft. Die Kutsche überquerte gerade die Brücke über den River Wylye und fuhr durch das Dörfchen Wishford mit seinem hohen, mit Zinnen bewehrten Kirchturm. Dann ging es hinauf zum Ivy Hill. Jetzt war aus dem einen Fenster die Salisbury Plain zu sehen, aus dem anderen Groveley Wood.

Thora konnte nicht fassen, dass sie nach kaum einem Jahr Abwesenheit zurückkehrte. Als sie gegangen war, hatte sie törichterweise geglaubt, den Rest ihres Lebens mit ihrer Schwester zusammenleben zu können − zwei unabhängige Frauen gemeinsam unter einem Dach. Allerdings hatte sie diesen Traum aufgegeben.

Man kann die Herberge verlassen, aber das bedeutet nicht, dass man keine Herbergswirtin mehr ist, dachte sie.

Doch Diana hatte es geschafft. Ihre Schwester hatte es gehasst, in einer Herberge aufzuwachsen, und war weggegangen, sobald sich ihr die Möglichkeit geboten hatte, ohne je zurückzublicken. Was sich für Thora als schwieriger erwies.

Was würde sie bei ihrer Ankunft erwarten? Sie hoffte, die Köchin, Mrs Rooke, hatte in ihrem letzten Brief übertrieben, in dem sie schrieb, dass ohne sie alles auseinanderfiel.

Wie auch immer, Thora würde nicht klein beigeben. Sie würde sagen, dass sie nur zu Besuch gekommen sei, und auf keinen Fall zugeben, dass ihre Zukunft mit ihrer Schwester − und damit ihre bisherige Lebenssituation − gescheitert war.

[ Zum Inhaltsverzeichnis ]

Kapitel 2

Cadi drückte mit einem Wäschekorb in den Händen die Tür des Pförtnerhäuschens auf. »Bevor ich es vergesse«, sagte sie, »Mr Bell hat mich gebeten, Sie daran zu erinnern, dass er heute Morgen einen Termin in Wishford hat.«

Jane nickte. Sie erinnerte sich nicht, dass ihr Schwager eine solche Verabredung erwähnt hatte, doch sie war dankbar, dass er die geschäftlichen Dinge übernommen hatte.

»Und Mrs Snyder sagt, es tut ihr leid, aber sie bekommt den Fleck nicht aus dem schwarzen Krepp heraus.«

Jane stöhnte. »Wirklich? O nein!«

»Vielleicht ist es ein Zeichen, Ma’am. Wissen Sie, ich kenne Sie nur in Schwarz. Ich bin ja erst gekommen, nachdem …« Das Lächeln des Mädchens erlosch. Sie ließ den Satz unvollendet und legte die sauberen Nachthemden, Unterwäsche und Strümpfe in die Schubladen der Kommode.

Dann trat sie zu Jane. »Mrs Shabner findet, dass Sie ein neues Kleid brauchen. Schwarz steht Ihnen nicht, sagt sie.«

Jane verdrehte die Augen. »Mrs Shabner sagt alles, wenn sie daran verdienen kann.«

»Bitte, probieren Sie es doch an, Ma’am. Mir zuliebe.«

Jane warf einen Blick auf die Kleiderschachtel und seufzte. »Na gut. Heute gehe ich nirgendwo hin. Aber nur ausnahmsweise!«

Cadi quietschte vor Vergnügen und half Jane, das lavendelfarbene Kleid überzustreifen.

Der steife Seidentwill glitt mit einem leisen Rascheln über ihr Korsett und ihre Unterröcke. Cadi stand hinter ihr, schloss die Knöpfe und Jane betrachtete sich in dem hohen Spiegel. Der helle Lavendelton verlieh ihrer etwas blassen Haut ein zartes Schimmern und hob das Grün in ihren changierenden haselnussbraunen Augen hervor. Das hübsche Band unter der Brust betonte ihre Figur. Das Kleid machte sie jünger. Weiblicher. Obwohl ihr braunes Haar dringend hätte frisiert werden müssen und ihre Nase ein wenig Puder vertragen konnte, sah sie doch entschieden besser aus.

»Es steht Ihnen sehr gut, Ma’am.«

»Ein schönes Kleid habe ich da, das muss ich zugeben.«

»Es gehört Ihnen noch nicht, aber das sollte es eigentlich«, neckte Cadi sie. »Es steht Ihnen einfach zu gut.«

Draußen ertönte ein Hornstoß. Jane trat ans Fenster und beobachtete, wie die gelbe Kutsche in die Einfahrt einbog und durch das Tor rumpelte. Sie sah den Kutscher in seinem mehrlagigen Capemantel, die Wache auf dem Rücksitz und mehrere Außenpassagiere. An die Scheibe des Kutschenfensters drückte sich ein Gesicht − ein Gesicht, das Jane mit Schrecken erkannte. Thora Bell − die Augen starr auf Jane gerichtet.

Panik ergriff sie. »Ich muss das sofort ausziehen!«

»Was? Warum denn?«

Jane trat mit klopfendem Herzen vom Fenster zurück; sie betete, dass Thora sie nicht gesehen hatte. Oder dass sie wenigstens das Kleid nicht gesehen hatte. »Ich möchte nicht, dass meine Schwiegermutter mich darin sieht.«

Cadi folgte ihr ins Schlafzimmer; sie war blass geworden. »Es tut mir leid, Ma’am. Hätte ich gewusst, dass sie heute kommt, hätte ich Sie nie gedrängt, es anzuziehen. Sie hätten es mir sagen sollen.«

Die junge Frau trat rasch hinter Jane und begann, die winzigen Perlenknöpfe mit zitternden Fingern zu öffnen.

Janes Hände zitterten ebenfalls. »Ich hatte doch auch keine Ahnung, dass sie kommt. Ich bin genauso überrascht wie du.«

Jane sagte sich, dass Thora sicherlich zuerst in die Herberge gehen und mit Mrs Rooke sprechen würde. Dann würde sie sich in ihrem alten Zimmer frisch machen, bevor sie herüberkam − jedenfalls hoffte sie das.

Der lavendelfarbene Stoff glitt von ihren Hüften auf den Boden. Jane trat über das ausgebreitete Rund des Rockes. Cadi brachte das Kleid ins Wohnzimmer und versuchte, es wieder in der Schachtel zu verstauen.

»Mach den Deckel drauf«, zischte Jane.

Cadi gehorchte. Dann lief sie zurück ins Schlafzimmer und wollte Jane helfen, den schwarzen Bombasin wieder anzulegen. Doch da klopfte es auch schon laut an der Tür. Die beiden Frauen keuchten erschrocken auf. Cadi hielt das Kleid in ihren zitternden Händen.

»Zu spät.« Jane schlüpfte in ihren Morgenmantel.

»Soll ich aufmachen?«, bot Cadi an.

»Nein, bleib hier«, sagte Jane. Sie wusste, dass ihre Schwiegermutter es nicht billigen würde, wenn eine der Herbergsangestellten die Tür öffnete, und wollte auch nicht, dass Cadi Probleme mit Mrs Rooke bekam.

Sie strich sich glättend über das Haar und hoffte, dass sie nicht zu aufgeregt wirkte. Dann ging sie zur Tür und öffnete sie. Vor ihr stand Johns und Patricks Mutter, Mrs Thora Bell. Die Frau trug ein schlichtes Kleid aus tiefschwarzer Wolle. Es musste sehr unbequem sein an diesem warmen Frühlingstag.

Thoras Haube war so finster wie ihr Blick, auch wenn weiße Spitze darunter hervorblitzte. In ihrem schwarzen Haar war noch keine Spur von Grau zu entdecken. Sie war nur durchschnittlich groß, doch ihre selbstsichere Haltung ließ sie größer wirken. Ihre Gesichtszüge waren kräftig wie ihre Gestalt. Um den Mund waren tiefe Falten eingegraben, ebenso um die Augen − so strahlend blaue Augen, dass die Leute in der Regel zweimal hinsahen.

Diese Augen musterten Jane misstrauisch von Kopf bis Fuß. »Du siehst furchtbar aus.«

»Danke, Thora.« Janes zwang sich zu einem Lächeln. »Ich freue mich auch, dich zu sehen. Wir haben dich gar nicht erwartet.«

»Das sehe ich.« Thora schaute an ihr vorbei ins Wohnzimmer; dabei fiel ihr Blick auf die Kleiderschachtel. »Ich dachte, ich besuche dich mal und sehe, wie es dir geht.«

»Mir geht es gut. Danke.«

»Wirklich?« Thora betrachtete mit hochgezogenen Brauen ihren nachlässig geschlossenen Morgenmantel.

»Ja. Willst du nicht hereinkommen und dich kurz hinsetzen?«

»Nein, danke. Ich bleibe nicht lange.«

Ihre Schwiegermutter hatte nie mehr Zeit als unbedingt nötig im Pförtnerhäuschen verbracht und seit Johns Tod kaum noch den Fuß über die Schwelle gesetzt.

»Wo ist Talbot?«, fragte sie. »Ich habe mich gewundert, dass er nicht an die Kutsche kam.«

»Talbot ist gegangen.«

»Gegangen?« Thora presste eine Hand an die Brust.

»Nicht tot«, präzisierte Jane rasch. »Er arbeitet nicht mehr für uns, seit vier Monaten.«

Thora runzelte die Stirn. »Warum hat er nach so langer Zeit aufgehört?«

»Er hat den Hof seiner Familie übernommen.«

»Walter Talbot − auf einem Bauernhof? Das kann ich nicht glauben.«

»Sein Bruder ist gestorben, jetzt gehört er ihm. Seine Schwägerin ist sehr krank, soviel ich weiß.«

Thoras Brauen zogen sich noch stärker zusammen. »Bill ist tot? Das wusste ich gar nicht. Arme Nan …« Einen Augenblick wirkte sie gedankenverloren, dann riss sie sich zusammen. »Wer führt jetzt an seiner Stelle die Herberge?«

»Ich habe vor Kurzem Colin McFarland eingestellt, aber …«

»McFarland?« Thora verzog ungläubig das Gesicht. »Was in aller Welt hast du dir denn dabei gedacht?«

Jane zuckte mit den Achseln. »Mercy hat gesagt, dass er Arbeit braucht. Sie hat mich gebeten, ihm eine Chance zu geben, sich beweisen zu dürfen.«

Thora machte eine verächtliche Handbewegung. »Er wird ganz sicher etwas beweisen − dass es ein Fehler war, ihn einzustellen. Außerdem kann er kaum älter als neunzehn sein, oder?«

»Vierundzwanzig, glaube ich. Er wird sich hoffentlich weiterentwickeln. Außerdem ist Patrick noch da und hilft, wo er kann.«

Thora blinzelte. »Patrick ist hier?«

»Ja. … Tut mir leid, ich dachte, er hätte es dir geschrieben.«

»Wie optimistisch von dir. Er hatte es noch nie mit dem Briefeschreiben. Das habt ihr beide offenbar gemein.«

Jane zog den Kopf ein. »Es tut mir leid. Ich hätte dir schreiben sollen, ich weiß.«

Thora runzelte immer noch die Stirn. »Ich dachte, Patrick segelt auf einem Handelsschiff um die Welt.«

»Das hat er auch getan. Aber seit etwa einem Monat ist er zurück.«

»Warum?«

»Er hat von Johns Tod gehört und wollte nach dem Rechten sehen. Und ich muss sagen, er war uns mehr als willkommen.«

Jane sah, dass ihre Schwiegermutter irgendetwas fixierte, und drehte sich um, damit sie sehen konnte, was ihre Aufmerksamkeit so fesselte. Eine lavendelfarbene Manschette blitzte unter dem Deckel der Schachtel hervor. O nein!

Doch dann sah sie, dass nicht die Manschette ihre Aufmerksamkeit erregt hatte. Sie starrte vielmehr auf ein kleines Porträt von John, das er als Hochzeitsgeschenk für Jane in Auftrag gegeben hatte.

Jane nahm es und reichte es ihr.

Thora warf einen flüchtigen Blick darauf und streckte es ihr wieder hin. »Wie jung er aussieht.«

Jane betrachtete das Bild. Sie hatte fast vergessen, wie jung und gut John ausgesehen hatte, als sie geheiratet hatten. Damals hatte er Patrick ähnlicher gesehen, als sie wahrgenommen hatte.

Sie stellte das Bild wieder hin und fragte: »Wie geht es deiner Schwester?«

»Gut, vielen Dank. Sie ist ein bisschen beschränkt, aber gesundheitlich geht es ihr gut.« Thora straffte die Schultern. »Nun gut. Ich gehe jetzt. Das mit Talbots Bruder tut mir leid. Ich werde ihm noch kondolieren. Ich darf doch ein Weilchen bleiben?«

»Natürlich, Thora. So lange du willst.« Jane hoffte, dass sie ihr Angebot nicht noch bereuen würde, und fügte hinzu: »Dein altes Zimmer ist noch genau so, wie du es verlassen hast.«

»Wirklich?«, fragte Thora ungläubig. »Was für eine unnötige Raumverschwendung.«

Thora ließ ihre Schwiegertochter stehen und überquerte den Hof. In ihrem Magen rumorte ein wahrer Eintopf widersprüchlicher Gefühle, doch sie beschloss, keines davon zu zeigen.

Hier hatte sich seit ihrer Abreise wahrlich nichts verbessert, ebenso wenig wie ihr Verhältnis zu Johns Frau.

Vor dem Haus hing das Zimmer-frei-Schild an einem unsichtbaren Gelenk an einer einzigen Kette. Warum war es nicht repariert worden? Und warum gab es überhaupt an einem Dienstag − einem der besten Geschäftstage − freie Zimmer? Die Herberge hätte, schon als sie fortgegangen war, dringend gestrichen werden müssen − eine Tatsache, die noch offensichtlicher geworden war: Hier und dort, vor allem an den Fensterrahmen, schimmerte das blanke Holz durch die abblätternde Farbe. Die Blumenarrangements zu beiden Seiten der Tür waren sehr schön, musste sie widerstrebend eingestehen. Ganz bestimmt Janes Werk. Im Hof selbst war es zwar viel zu ruhig, aber wenigstens tadellos sauber. Das war doch schon etwas. Vielleicht hatte Mrs Rooke ja übertrieben, als sie ihr den jämmerlichen Zustand der Herberge beschrieb.

Die Köchin, die zugleich auch Haushälterin war, wartete in der Halle auf sie, die Hände in die Hüften gestemmt, die genauso breit waren wie ihre Schultern. »War sie in ihrem Boudoir wie gewöhnlich?«

»Ja.«

»Zu dieser Tageszeit?« Die stämmige Frau schnalzte verächtlich mit der Zunge.

Nach Talbots Weggang wäre es Janes Aufgabe gewesen, die Kutscher zu begrüßen und die Mitarbeiter zu beaufsichtigen, statt bis in die Puppen zu schlafen und neue Kleider anzuprobieren oder was immer sie gerade getan hatte.

»Sie ist keine Herbergswirtin, wie Sie es waren, Mrs Bell. Sie taugt zu absolut gar nichts. Wissen Sie, dass der Fleischer meine letzte Bestellung nicht ausgeführt hat, weil wir ihm Geld schulden?«

»Nein.«

»Doch«, beharrte Mrs Rooke. »Ich bin so froh, dass Sie da sind. Jetzt sehen Sie selbst, warum ich Ihnen diesen Brief geschrieben habe.«

Thora nickte. Sie wusste sehr gut, dass sie die Kritik an ihrer Schwiegertochter nicht dulden dürfte, und gab trotz wider besseres Wissen der Versuchung nach, in dieselbe Kerbe zu hauen. »Kein Wunder, dass hier alles verfällt, wenn niemand da ist, der danach sieht und die Gäste begrüßt.«

In dem Moment ging ein junges Mädchen mit einem leeren Korb vorüber. Sie sagte: »Mr Bell ist in Wishford, Madam, sonst wäre er sicher herausgekommen, als die Kutsche eintraf.«

Mrs Rooke warf ihr einen bösen Blick zu. »Mach deine Arbeit, Cadi. Du hast nichts zu sagen, solange du nicht gefragt wirst.«

Das Mädchen lief die Treppe hinauf.

Thora kannte sie nicht und fragte: »Wo ist Mary?«

»Mit einem reisenden Vertreter durchgebrannt.«

»Ah ja.« Thora drehte sich zu der treuen Dienerin um. »Warum haben Sie eigentlich nicht geschrieben, dass Patrick wieder da ist?«

Die Köchin hob eine fleischige Schulter. »Ich habe keine Lust, mich mit Master Patrick anzulegen.«

»Lästern Sie über mich, Mrs Rooke?« Patrick trat ein und nahm den Hut ab. Er strahlte Thora an. »Mama! Ich dachte doch, ich hätte deine Stimme gehört. Welch eine Überraschung.«

»Hallo, Patrick.« Thora ließ sich in steifer Haltung auf die Stirn küssen. Als er zurücktrat, betrachtete sie ihren Sohn und genoss seinen Anblick. Wie gut er aussah − wie sein Vater. Er war größer, als sie in Erinnerung hatte. Sein dunkles Haar glich dem ihren, genau wie seine blauen Augen. Ihr Herz wurde weich, als ihr Erinnerungen an den kleinen Jungen in den Sinn kamen. Seine Hand in ihrer. Kleine Arme um ihren Hals … Doch dann stählte sie sich. »Was machst du hier?«

Die blauen Augen glitzerten, als er sie mit einem schiefen Lächeln bedachte. »Was ich hier mache? Ich bin hier aufgewachsen, wie du besser als alle anderen weißt. Ich bin zurückgekommen, um zu helfen, als John verstorben war − und du Wiltshire verlassen hattest.«

Er öffnete die Tür zum Büro und hielt sie für sie auf.

Thora nickte Mrs Rooke zu, dann trat sie hinter ihm ein. »Warum?«

Patrick zuckte mit den Achseln. »Ich habe es vermisst. Der Beruf liegt mir offenbar im Blut.«

»Vor ein paar Jahren lag dir das Segeln im Blut und davor das Importgeschäft.«

»Touché, Mama.« Er breitete die Hände aus. Neben seinem Mund bildeten sich Grübchen, als er lächelte. »Aber immerhin ist der verlorene Sohn nach Hause gekommen.«

»Das ist nicht mehr dein Zuhause, seit Johns Tod jedenfalls nicht.«

Patrick setzte sich hinter den Schreibtisch und lehnte sich im Sessel zurück. »O doch. Meine Schwester hat mich sehr freundlich aufgenommen.«

Thora kniff die Augen zusammen. »Was hast du vor?«

Er hob beschwichtigend die Hände. »Gar nichts! Aber ein Bett, das sich nicht mit jedem Rollen der See bewegt, war eine willkommene Abwechslung für mich, das will ich gar nicht bestreiten.«

Sie betrachtete ihn eingehend, doch er hielt ihrem Blick stand. War es ihm ernst? Sie hätte ihm so gern geglaubt. »Wie lange bist du schon hier?«

»Anderthalb Monate.«

»Dennoch scheint das Geschäft nicht gerade zu blühen.«

»Noch nicht. Ich bin noch dabei, mich zu akklimatisieren. Und du, Mama? Ich dachte, du genießt dein Lebe mit Tante Di.«

»Das habe ich auch. Ich bin nur … auf Besuch hier. Ich habe gehört, dass es gar nicht gut läuft, und dachte, ich sollte mal nach dem Rechten schauen.«

Er zog die Brauen hoch. »Deine Spione haben dich auf den Plan gerufen, oder? Mrs Rooke natürlich. Oder war es vielleicht Blomfield selbst?«

Warum sollte der Bankier ihr schreiben?, fragte sich Thora, doch sie gab ihre Quelle nicht preis, sondern blickte sich in dem unordentlichen Zimmer um. »Was für ein Chaos! Ich kann noch immer kaum glauben, dass Talbot gegangen ist. Hat sie ihn ganz bestimmt nicht rausgeworfen?«

»Ihn rausgeworfen? Jane? Wohl kaum. Es war sein eigener Entschluss. Und warum auch nicht − er hat den Hof seiner Familie geerbt, als sein Bruder starb.« Und er fügte spitz hinzu: »Wie ich es eigentlich auch einmal gehofft habe.«

Thora beschloss, das zu ignorieren. »Und du hast Jane nicht davor gewarnt, Colin McFarland einzustellen?«

Patrick zuckte mit den Achseln. »Er war schon da, als ich zurückkam. Ein Fait accompli.«

»Und du hast nichts gesagt? Weißt du nicht mehr, wie dein Vater die McFarlands aus dem Bell gejagt hat?«

»Liam McFarland vielleicht, aber das war − warte mal − vor zehn Jahren?«

»Zwölf.«

»Nun, anscheinend war Colin völlig abgebrannt und Jane wollte ihm eine Chance geben.«

Thora deutete auf den überquellenden Schreibtisch. »Man sieht ja, was dabei herauskommt.«

»Das ist nicht alles seine Schuld«, verteidigte Patrick ihn. »Mrs Rooke hat gesagt, nach Talbots Weggang wurde das Büro nur noch betreten, um ungeöffnete Rechnungen auf den Tisch zu werfen. Offenbar war Colin ein bisschen überfordert und hat den Papierkram vernachlässigt. Er hat sich vor allem als Pförtner betätigt und im Hof geholfen. Er muss noch viel lernen, aber er gibt sich große Mühe.«

Thora bezweifelte das. Sie presste die Lippen zusammen und schüttelte den Kopf. »Ein McFarland im Bell … dein Vater würde sich im Grab umdrehen.«

Patrick verzog das Gesicht und stand auf. »Ich gehe jetzt und sage Jane, dass du da bist.«

»Du meinst du wohl, du warnst sie. Spar dir die Mühe. Ich habe schon mit ihr gesprochen.«

»Sie hat sich bestimmt gefreut, dich zu sehen.«

»Sei nicht sarkastisch. Du weißt genau, dass sie und ich meist völlig unterschiedlicher Meinung sind. John hat keinen Zweifel daran gelassen, dass er mich hier nicht sehen wollte.«

»Wirklich? Das überrascht mich.«

»Mich hat es auch überrascht, zumal sie selbst nie das geringste Interesse an den Führungsaufgaben einer Herberge oder einer Haushälterin gezeigt hat.«

»Vielleicht hat John übertrieben oder du hast ihn missverstanden.«

»Ich lehne es ab zu glauben, dass ich mein Zuhause wegen eines Missverständnisses verlassen habe.«

»Ich dachte, du bist gegangen, weil du endlich das Leben jenseits dieser Mauern kennenlernen wolltest.«

»Zum Teil, ja. Diana bat mich, zu ihr zu kommen. Sie sagte, sie sei einsam.« Aber jetzt ist sie nicht mehr einsam …

Patrick verschränkte die Arme vor der Brust und lehnte sich an den Türrahmen. »Wie lange kannst du bleiben? Oder willst du ganz hierbleiben und uns vor dem Untergang retten?«

»Du übertreibst.« Thora blickte sich erneut in dem chaotischen Büro um. Aber vielleicht auch nicht.

Sie holte tief Luft und antwortete wahrheitsgemäß: »Ich weiß es noch nicht.«

[ Zum Inhaltsverzeichnis ]

Kapitel 3

Thora ging hinauf in ihre alten Räume − das Schlafzimmer und ein kleines Wohnzimmer − und blieb einen Augenblick in der Tür stehen. Sie hatte das Gefühl, nie fort gewesen zu sein. Doch es war Lichtjahre her, nicht nur zehn oder elf Monate. Sie setzte ihre Tasche ab und trat ans Fenster, um die Läden zu öffnen. Eine kleine Staubwolke flog auf. Auch das hatte sich verändert. Thora hatte ihre Zimmer stets peinlich sauber gehalten.

Sie trat vor den hohen Spiegel, um ihre Haube abzunehmen, und zuckte beim Anblick ihres Spiegelbildes zusammen. Ihre einundfünfzig Jahre lasteten auf ihr wie ein schweres Joch und zogen ihre Gesichtszüge nach unten. Ihre Wangen waren nicht mehr so straff und voll wie früher, ihre Kinnlinie nicht mehr so fest. Zwischen ihren Brauen standen Falten wie Ausrufezeichen, und die Linien um ihre Augen und ihren Mund hatten sich tief eingegraben. Das rücksichtslose Auszupfen sämtlicher silberner Haare aus dem tiefen Schwarz war eine immer aufwändigere Aufgabe geworden. Aber sie hatte auch nicht mehr die Kraft und das Durchhaltevermögen von einst. Die Monate des müßigen Zusammenlebens mit ihrer Schwester hatten sie verweichlicht.

Und das Wort »weich« hatte wahrlich noch nie auf Thora Stonehouse Bell gepasst!

Zwischen ihr und ihrer Schwester Diana lagen nur ein paar Jahre, doch Diana wirkte sehr viel jünger. Sie gab sich große Mühe mit ihrem Teint und probierte ständig neue Cremes aus, die in La Belle Assemblée angepriesen wurden. Ihr Mädchen frisierte sie ständig nach der neuesten Mode und beherrschte zudem sehr geschickt den Einsatz von Kosmetika − ein Hauch Puder hier, ein Tupfer Rouge dort.

Thora hatte sich mit diesen Dingen nie abgegeben. Sie war immer viel zu beschäftigt gewesen für dergleichen weibliche Spielereien. Vielleicht hätte sie sich die Zeit einfach nehmen sollen. Seufzend wandte sie sich vom Spiegel ab. Solche Äußerlichkeiten waren Zeitverschwendung, sagte sie sich. Vor allem in ihrem Alter.

Fünfzig Jahre lang hatte sie nichts anderes als das Leben in der Herberge gekannt. Sie war hier aufgewachsen. Hatte ihren späteren Mann hier kennengelernt. Und nachdem ihre Eltern sich zur Ruhe gesetzt hatten und später verstorben waren, hatten sie und ihr Mann die Herberge zusammen geführt. In diesem Haus hatte sie ihre Söhne großgezogen. Und auch nach Franks Tod war sie geblieben und hatte John geholfen, in die Aufgaben seines Vaters hineinzuwachsen. Das war ihre Pflicht gewesen. Dennoch war sie in den letzten Jahren zusehends ruheloser geworden.

Ihre Schwester hatte sie mehr als einmal gebeten, zu ihr zu ziehen, oder sie zumindest zu einem längeren Besuch eingeladen, doch Thora hatte immer viel zu viel zu tun gehabt. Nach Johns plötzlichem Tod − und seinem überraschenden Testament − hatte sie schließlich gepackt und eine Fahrkarte gekauft.

Ihre Schwester hatte von einer unverheirateten Tante ein kleines Stadthaus geerbt und dazu eine Summe, die ausreichte, ihr ein unabhängiges, komfortables Leben in Bath zu ermöglichen.

Anfangs hatte Thora das Leben einer Dame genossen. Sie hatte lange Spaziergänge durch die schöne Stadt gemacht, Theateraufführungen und Konzerte besucht. Und war tatsächlich dazu gekommen, ein Buch zu lesen − allerdings war das dann doch ein bisschen zu viel unpraktischer Unsinn für ihr Gefühl.

Allmählich begann das untätige Leben, an ihr zu nagen. Sie war nicht geschaffen für Müßiggang. Also entwickelte sie ein Projekt nach dem anderen. »Komm, lass uns Vorräte für den Winter anlegen. Warum sollen wir dem Gemüsehändler so viel Geld dafür zahlen?« »Gib den Petticoat noch nicht zur Altkleidersammlung. Wenn man ihn flickt, kannst du ihn gut noch ein Jahr tragen.« Nach nicht einmal einem Jahr fing sie an, Diana auf die Nerven zu gehen.

»Thora, hör auf, mich zu bevormunden«, hatte sie gesagt. »Ich bin nicht mehr deine kleine Schwester, die du herumscheuchen darfst.«

Thora war in der Tat dominant − das konnte sie nicht bestreiten. Dieser Charakterzug war ihr in der Herberge zugutegekommen. Sie hatte die Köchin, die Mädchen und den Portier herumkommandiert. Doch es war sehr viel schwerer, ihre Zunge im Zaum zu halten.

Als ihre Schwester sich für einen pensionierten Kapitän interessierte, konnte sie sich kritische Bemerkungen und Warnungen nicht verkneifen. »Ja, der Mann scheint durchaus achtbar zu sein. Genieße seine Gesellschaft, wenn du willst. Aber heirate ihn nicht. Nicht in deinem Alter. Warum willst du deine Unabhängigkeit aufgeben? Weißt du nicht, was geschieht, wenn eine Frau heiratet? Kennst du das Gesetz denn nicht?« Thora hatte dafür gesorgt, dass ihre Schwester es kannte, ob sie wollte oder nicht.

Eine unverheiratete Frau oder Witwe hatte das Recht auf eigenen Besitz und durfte in ihrem eigenen Namen Verträge abschließen. Aber wenn sie nicht dafür sorgte, dass vor einer Eheschließung bestimmte Bedingungen festgelegt wurden, ging alles, was sie besaß, nach ihrer Heirat in den Besitz ihres Ehemannes über. Eine verheiratete Frau nannte gar nichts mehr ihr Eigen.

Diese Lektion hatte Thora gelernt, als sie Frank Bell heiratete. Es war eine harte Lektion gewesen.

Doch ihre Schwester schlug ihre Warnungen in den Wind und nahm den Antrag des Kapitäns an. Dianas festes Jahreseinkommen und ihr hübsches kleines Haus gehörten nun ihm.

Nachdem sie die Briefe von Bertha Rooke erhalten hatte, blieb Thora nur noch so lange in Bath, um an der Hochzeit ihrer Schwester teilnehmen zu können; gleich darauf kehrte sie nach Ivy Hill zurück.

Eine einzige Sache hatte sie in ihrem Leben wirklich beherrscht: die Aufgaben einer Herbergswirtin. Würde Jane ihre Hilfe annehmen? Sie musste es zumindest versuchen.

Und nun war sie hier, in ihrem alten Zimmer im Bell. Doch irgendetwas sagte ihr, dass sie nicht so einfach wieder in ihr altes Leben würde eintauchen können. Wenn es wirklich so schlimm stand, wie Mrs Rooke sagte, würden sie alle wohl nicht mehr lange ein Dach über dem Kopf haben.

Thora traf Colin McFarland bereits am folgenden Tag auf dem Weg von ihrem Zimmer nach unten. Sie erkannte ihn zwar wieder, erschrak jedoch förmlich vor dem jungen Mann um die Mitte zwanzig, als er vor ihr stand − ein völlig anderer als der unfertige Jugendliche, den sie in Erinnerung hatte. Er war durchschnittlich groß und hatte hellbraunes Haar, das sorgfältig zurückgestrichen war. Sein großflächiges Gesicht lief zu einem spitzen Kinn zusammen. Er sah nicht schlecht aus, musste sie zugeben. Allerdings fragte sie sich auch, wie lange es wohl dauern würde, bis die Ausschweifung sein Aussehen ruiniert hatte − so wie es bei seinem Vater gewesen war.

»Sie sind also Liam McFarlands Junge«, stellte sie fest.

Er hob eine Hand, aus seinen Augen leuchtete förmlich der Humor. »Schuldig im Sinne der Anklage.«

Er trug einen dunklen Gehrock, Weste und Hosen und alte, blank geputzte Schuhe. Sein Kragen hätte weißer sein können, doch insgesamt wirkte er sehr gepflegt. Zumindest sah er wenigstens äußerlich wie ein angemessener Portier des Bell aus.

»Hat Ihr Vater Sie auf die Idee gebracht, sich hier um eine Stelle zu bemühen − um zu sehen, in was für Schwierigkeiten Sie geraten können?«

Er runzelte die Stirn. »Ich weiß nicht, was Sie meinen, Mrs Bell. Ich bin hier, um zu arbeiten, das ist alles.«

»Hm. Wir werden sehen.« Und sie würde es sehen, denn sie würde ihn genauestens im Auge behalten.

Aber zuerst einmal wollte sie mit Walter Talbot reden. Sie ging hinaus in den Hof und bat Tuffy, ein Pferd vor das Gig zu spannen.

Der hagere alte Stallbursche verzog das Gesicht. »Das klapprige alte Ding, Missus? Das ist ganz und gar nicht mehr sicher, wenn Sie mich fragen.«

Thora seufzte. »Nun gut, dann gehe ich eben zu Fuß.«

Zum Glück hatte sie heute Morgen feste Halbstiefel angezogen und auch gleich ihre Haube aufgesetzt.

Die körperliche Bewegung würde ihr guttun, sagte sie sich. Und wenn die Erinnerung sie nicht trog, war es gar nicht so weit zum Talbot-Hof hinaus.

Die Erinnerung täuschte sie − und das Wollkleid tat ein Übriges. Noch bevor sie den Hof erreichte, war sie völlig durchgeschwitzt; es juckte sie am ganzen Körper. Ihr Weg führte am Haus der McFarlands vorbei, und sie rümpfte die Nase. Sie betrachtete die schäbigen Nebengebäude, den unkrautüberwucherten Garten und das Bruchsteinhaus und dachte dabei, dass sie schon bessere Schafställe gesehen hatte.

Schließlich stand sie vor Talbots Hof und öffnete das hölzerne Tor. Vor ihr lag ein Kiesweg, der zum Bauernhaus führte, links befanden sich Holzschuppen und Scheune, dahinter erstreckten sich die Felder und das Weideland. Sie hörte den Klang von Metall auf Metall, schaute sich um und erblickte einen Mann. Er stand neben der Scheune und hämmerte auf etwas ein. Er trug ein Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln, Hosenträger, Hosen und Arbeitsstiefel. Eine flache Tweedkappe bedeckte seinen Kopf. Einer der Knechte, dachte sie.

Vielleicht war Talbot in der Scheune. Sie würde erst einmal dort nachsehen. Thora wollte nicht einfach an die Tür klopfen, weil sie nicht wusste, ob es Talbots Schwägerin schon gut genug ging, dass sie ihr öffnen konnte, oder ob sie vielleicht schlief.

Der Knecht war über seine Arbeit gebeugt und bemerkte sie nicht. Seine Hutkrempe beschattete sein Gesicht. Als er den Hammer hob und ihn mit effektiven Schlägen fallen ließ, fielen ihr seine muskulösen Oberarme auf. Plötzlich blickte er auf, blinzelte und schaute noch einmal hin, das Werkzeug in der Hand. Als er den Kopf hob, sah sie sein Gesicht und blieb überrascht stehen.

»Talbot?« Sie blinzelte ebenfalls. Walter Talbot war immer wie ein Gentleman aufgetreten − Gehrock, Weste, Hosen und blank geputzte Schuhe, passend zu seiner Rolle als Portier und Manager. Nie zuvor hatte er Arbeiterkleidung getragen, noch nie hatte sie ihn mit hochgerollten Ärmeln gesehen, jedenfalls nicht mehr, seit er ein Jugendlicher gewesen war, und ganz bestimmt hatte sie nie erlebt, dass das feine Leinen seines Hemdes an seinen verschwitzten Schultern und an der Brust klebte.

»Hallo, Mrs Bell.«

»Ich habe dich gar nicht erkannt«, wunderte sie sich, irgendwie aus dem Gleichgewicht gebracht. »Von Weitem dachte ich, dass du der Gehilfe bist.«

»Er musste in die Stadt. Ich versuche gerade, diesen Pflug zu reparieren, doch er ist so halsstarrig wie … wie mein letzter Chef.« Er legte das Werkzeug nieder, zog ein Taschentuch aus der Hosentasche und fuhr sich damit über Hals und Stirn. »Verzeih mein Aussehen. Ich habe keine Gäste erwartet.«

Sie winkte ab. »Das macht doch nichts. Ich bin gerade erst zurückgekehrt … zu einem Besuch … Es tut mir leid, das von Bill zu hören.«

Er nickte, aber er sah dabei verbittert aus. »Mir auch. Ich habe gerade die Fahrpläne überarbeitet, als die Nachricht kam. Ich hätte hier sein sollen.«

»Ich war entsetzt zu hören, dass du die Herberge verlassen hast.«

»Glaub mir, ich habe Jane nicht gern allein gelassen. Aber ich trage jetzt die Verantwortung für den Hof. Es ist harte Arbeit, doch das Gute ist, dass ich etwas damit bewirke.«

»Deine Arbeit in der Herberge hat auch etwas bewirkt.« Thora schüttelte den Kopf. »Einfach so fortgehen, nach so langer Zeit …«

»Du bist doch auch gegangen, als es dir in den Kram gepasst hat.«

Sein scharfer Ton überraschte sie. »Jane wollte mich nicht hierbehalten. Und man kann auch nicht gerade sagen, dass sie mich mit offenen Armen wieder aufgenommen hat.«

»Wenn du so herrisch und missbilligend aufgetreten bist, wundert mich das nicht.«

Thora hatte immer sehr offen mit Talbot geredet, doch jetzt fiel ihr auf, dass er keinerlei Unterwürfigkeit mehr zeigte. »Ich bin nicht … herrisch aufgetreten. Aber ich habe mir natürlich Sorgen gemacht. Ich hatte gehört, dass hier alles schiefläuft. Ich musste kommen.«

»Das hast du im fernen Bath gehört? Bestimmt von Bertha Rooke.«

»Ja.« Thora wollte ihm sagen, was sie über den Verlust mehrerer Kutschlinien und die unbezahlten Rechnungen gehört hatte. »Wusstest du von den … Schwierigkeiten der Herberge?«

»Ich kannte nicht das ganze Ausmaß.« Er schüttelte den Kopf und meinte dann schmallippig: »Gib nicht deiner Schwiegertochter die Schuld. Zumindest nicht ihr allein. Ich will nicht schlecht über Tote sprechen, aber John …«

»Dann tu es auch nicht«, sagte Thora spitz. »Ich möchte nichts gegen ihn hören.«

Talbot schlug bei ihrem scharfen Ton die Augen nieder und kickte einen kleinen Klumpen Erde fort. »Wie du willst.«

»Wusstest du, wen sie an deiner statt eingestellt hat? Colin McFarland.«

»Ja, das habe ich gehört.« Er hob das Kinn und sah sie mit zusammengekniffenen Augen an. »Vergiss nicht − Colin hatte nichts mit dem Zwischenfall auf dem Dach zu tun und auch nichts mit all dem, was danach kam. Er war damals noch ein Junge.«

»Ich weiß, aber er ist trotzdem McFarlands Sohn.« Thora schüttelte wieder den Kopf. »Wie soll er bei seiner Herkunft in der Lage sein, eine Herberge zu führen, ganz zu schweigen vom Führen der Bücher und Ausarbeiten der Fahrpläne und allem, was damit zusammenhängt? Patrick ist wieder da und versucht zu helfen. Hast du das auch gewusst?«

Talbot nickte, sagte aber nichts.

»Er hätte genug Arbeit«, fuhr Thora fort. »Du glaubst gar nicht, wie dein Schreibtisch aussieht!«

»Es ist nicht mehr mein Schreibtisch. Und auch nicht deine Herberge, über die du dich aufregen müsstest.«

»Ich weiß. Aber die Herberge ist ein Teil von mir, so wie jedes meiner Kinder. Und eine Mutter hört nie auf, sich wegen ihrer Kinder Sorgen zu machen.«

»Das verstehe ich.« Er blickte nachdenklich zu Boden und grub mit seiner Stiefelspitze in der Erde. Dann meinte er: »Ich kann ja hin und wieder vorbeikommen und Colin ein paar Sachen zeigen. Wenn niemand etwas dagegen hat.«

»Dagegen? Ich wäre dir ewig dankbar. Und Jane auch, wenn sie nicht völlig idiotisch ist.«

»Jane ist nicht dumm. Uninteressiert, unerfahren, schlimmstenfalls ignorant. Aber ganz bestimmt klug genug, wenn sie es lernen möchte.«

Thora schnaubte. »Ich werde nie verstehen, warum Jane so hinter John her war, wenn sie überhaupt kein Interesse an der Herberge hatte.«

»Sie war nicht hinter John her. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Mann so hinter einer Frau her war wie John hinter Jane Fairmont.«

Thora schüttelte den Kopf. »Sie war doch völlig ungeeignet und unpassend für ihn. Nun ja, wie auch immer. Mich hat niemand nach meiner Meinung gefragt. Wie gewöhnlich.«

Sie merkte selbst, dass sie wie eine schreckliche Giftnudel klang. Der Verbitterung nachzugeben, war Energieverschwendung. Sie holte tief Luft und sagte etwas freundlicher: »Wie geht es Nan?«

»Nicht gut. Sie war lange krank, wie du sicher weißt. Und Bills Tod hat sie dann so richtig runtergezogen. Die Auszehrung, sagt Dr. Burton. Er kommt vorbei, wann immer er kann, aber er kann wenig für sie tun.«

»Das tut mir leid zu hören.«

Er nickte. »Sadie Jones hilft mir, sie zu pflegen. Und der Pfarrer und Mrs Paley kommen oft herüber und beten für sie.«

»Ist es nicht seltsam, in einem Haus mit Nan zu leben, jetzt, wo dein Bruder tot ist?«

»Anfangs schon. Aber sie kann nicht allein leben.« Er neigte den Kopf und sah sie misstrauisch an. »Erzähl mir nicht, dass du über uns herziehen willst, wie ich es in manchen gemeinen Gerüchten höre. Hier geschieht nichts Ungehöriges. Gute Güte, die Frau ist Invalidin. Sadie muss ihr bei allem helfen.«

»Es gab mal eine Zeit, da hast du Nan bewundert«, erinnerte Thora ihn sanft.

Er nahm den Hut ab und fuhr sich mit den Fingern durch das rotblonde Haar. »Das war vor zwanzig Jahren. Bevor sie sich für meinen Bruder entschieden hat. Jetzt ist sie wie eine Schwester für mich. Eine kranke Schwester, die mich braucht.«

Ich brauche dich. Die schockierenden Worte kamen Thora in den Sinn, doch sie sagte nichts. Was war nur los mit ihr?

Walter Talbot verzog das Gesicht und setzte den Hut wieder auf. »Ich scheine ein Händchen dafür zu haben, Frauen zu bewundern, die andere Männer heiraten.«

»Du hast nicht viel verpasst − nur eine Menge Herzschmerz und Frustration«, bemerkte Thora zynisch. »Eine Ehe bringt mehr Kummer, als alles wert ist.«

»Da bin ich anderer Ansicht, Thora. Früher − und auch jetzt noch vermisse ich vieles.«

Sie sah ihn an, unsicher, wie er das meinte. Was für ein seltsames Gefühl, wenn er so mit leiser Stimme ihren Vornamen aussprach − nach so vielen Jahren, in denen sie nur Mrs Bell oder Madam für ihn gewesen war. Doch sie hatte nichts dagegen.

Er holte tief Luft und richtete sich auf. »Möchtest du hereinkommen und Nan besuchen? Ich fürchte, es ist nicht besonders ordentlich, aber …«

»Ein anderes Mal, Talbot. Wenn das für dich in Ordnung ist. Grüße sie von mir und wünsche ihr alles Gute.«

»Natürlich.«

Bildete sie es sich nur ein, oder war er erleichtert, dass sie gehen wollte?

»Nun gut. Einen schönen Tag noch, Talbot.«

»Einen schönen Tag, Thora. Und mach dir nicht so viele Sorgen. Ich schaue in den nächsten Tagen mal vorbei und rede mit Colin.«

»Danke.«

[ Zum Inhaltsverzeichnis ]

Kapitel 4

Jane hatte sich gerade ans Klavier gesetzt, als es klopfte. Ein beharrliches, entschlossenes Klopfen. War Thora schon von ihrem Spaziergang zurück? Jane seufzte leise in Gedanken an ein weiteres unerfreuliches Zusammentreffen.

Sie stand auf und merkte, dass sie unwillkürlich die Hände rang. Energisch zwang sie sich, sie locker hängen zu lassen, und strich glättend über ihren Rock. Dann öffnete sie die Tür.

Es war nicht Thora. Vor ihr stand ihr Bankier, Mr Blomfield. Ein kleiner Mann, doch irgendwie unheilschwanger in seinem schwarzen Anzug. Sein spitzes Hundegesicht war düster wie das eines Klageweibs und umrahmt von langen, buschigen Koteletten. Jane kannte den Mann kaum. Sie hatte nach Johns Tod ein paar Papiere unterzeichnen müssen, doch die meisten dieser unangenehmen Aufgaben hatte ihr Anwalt für sie geregelt. Immerhin wusste sie, wer Mr Blomfield war, und hatte das beklemmende Gefühl, dass er keine erfreulichen Nachrichten brachte.

Er verbeugte sich und lächelte dünn. »Mrs Bell.« Seine kühle Entschlossenheit war nur sehr oberflächlich von der Tünche der Höflichkeit überdeckt. »Verzeihen Sie mein Eindringen, aber warum haben Sie auf keinen der Briefe geantwortet, die ich Ihnen anfangs per Post und dann durch meinen Angestellten überbringen ließ und in denen ich Sie bat, in der Bank vorbeizuschauen? Mir blieb keine andere Wahl. Ich habe mir die Freiheit genommen, eines der Privatzimmer in der Herberge zu reservieren, und habe Tee bestellt. Ich werde nicht eher gehen, als bis Sie mir eine halbe Stunde Ihrer Zeit geschenkt haben.«

Jane nickte ernst. »Es tut mir sehr leid, dass ich Ihnen Ungelegenheiten bereitet habe, Mr Blomfield. Lassen Sie mich nur rasch ein paar Sachen zusammensuchen« − meinen Verstand. »Ich bin gleich bei Ihnen.«

Er nickte höflich und drehte sich um.

Jane hatte nicht geöffnet, als ein junger Angestellter letzte Woche versucht hatte, ihr einen Brief zu überbringen. Er hatte ihn schließlich vor die Tür gelegt. Nachdem er gegangen war, hatte sie den Brief gelesen, allerdings nur den ersten Abschnitt. Sie hatte wenig Ahnung von finanziellen oder juristischen Dingen und auch keine Lust, sich damit zu beschäftigen, deshalb hatte sie den Brief ins Büro gelegt, wo sich die andere Korrespondenz, die die Herberge betraf, stapelte. Sie hatte gehofft, Patrick würde die Papiere durcharbeiten, nachdem Colin sie offenbar einfach liegen ließ. Doch die Stapel wurden immer höher und begruben Walter Talbots ehemaligen Schreibtisch allmählich unter sich. Eine größere Herberge hätte sowohl einen Empfangschef als auch einen Buchhalter eingestellt, der die Buchungen und den Schriftkram erledigte, doch im Bell hatte Talbot das alles allein gemacht. Aber jetzt war er fort. Und weder sie noch Colin noch Patrick hatten seine Aufgaben übernommen.

Mit bebenden Händen setzte Jane eine schwarze Spitzenhaube auf, in der Hoffnung, dass sie sie reifer und fähiger wirken ließ, als sie war, und folgte dem Mann über die Straße in die Herberge, wie er verlangt hatte.

Als sie das Büro betrat, stellte Alwena, das zweite Mädchen, gerade ein Teetablett auf den Tisch. Jane bemerkte deren angespannten Gesichtsausdruck. Wusste sie etwas, das Jane nicht wusste? Wussten es vielleicht alle Bediensteten? Horchten sie etwa?

»Soll ich einschenken?«, fragte Alwena.

»Ja, danke«, antwortete Jane. Sie traute sich nicht, weil ihre Hände zu sehr zitterten.

Dann verschwand das Mädchen. Mr Blomfield setzte die Brille auf seine dünne Nase und schlug die Ledermappe neben seiner Teetasse auf. »Möchten Sie, dass noch jemand an dem Gespräch teilnimmt?«

Jane blinzelte. »Ich weiß nicht.« Wollte sie sich dem … was immer sie erwartete … wirklich alleine stellen? Die kürzlich zurückgekehrte Thora fiel ihr ein, doch diesen Gedanken verwarf sie sogleich wieder. Sie wollte nicht, dass ihre Schwiegermutter erfuhr, wie nachlässig sie im Umgang mit der Bank − und mit allem anderen auch − gewesen war. Sie schluckte und schlug vor: »Soll ich vielleicht meinen Schwager dazubitten?«

»Wenn Sie möchten. Vor dem Gesetz sind Sie allerdings die verantwortliche Person.«

Verantwortlich wofür? dachte Jane mit einem mulmigen Gefühl. Ihre Angst wuchs zusehends.

Sie erhob sich. »Ja, ich glaube, ich werde ihn holen, wenn Sie nichts dagegen haben. Er hat sehr viel mehr Erfahrung als ich und hat die Herberge geleitet, seit Mr Talbot uns verlassen hat.«

Er nickte und Jane verließ das Zimmer. Sie hatte die Tür kaum hinter sich geschlossen, als sie Patrick ganz in der Nähe lässig an der Wand lehnen sah. Bei ihrem Anblick richtete er sich zu seiner ganzen, schlacksigen Größe auf. Sie war überrascht und leicht verärgert, weil er hier herumlungerte, doch sie hatte ganz sicher kein Recht, ihm Vorwürfe zu machen.

Er ignorierte ihre Irritation und schenkte ihr sein typisches träges Lächeln. »Ich dachte, du könntest vielleicht Verstärkung gebrauchen.«

Unwillkürlich erwiderte sie sein Lächeln. »Ja, das könnte ich. Mr Blomfield ist da und hat Neuigkeiten − schlechte, wie es aussieht.«

»Dachte ich mir. Ich habe ihn gesehen, als er kam. Er sah richtig grimmig aus.« Patrick bedeutete ihr, vor ihm her zurück in das Zimmer zu gehen.

Der Bankier stand auf, als sie eintrat. Er und Patrick tauschten einen raschen Blick. Irgendetwas geht da vor, das konnte Jane sehen, doch sie hatte keine Ahnung, was.

Sie setzte sich wieder; die beiden Männer ebenfalls.

»Mr Bell, ich brauche Sie sicherlich nicht daran zu erinnern«, begann Mr Blomfield, »dass Sie nur in beratender Funktion anwesend sind. Mrs Bell braucht Ihre Erlaubnis nicht, wenn Sie eine Entscheidung treffen möchte. Haben Sie das verstanden? Nach dem Gesetz ist sie die Eigentümerin des Bell, das ihr von Ihrem Bruder in seinem Testament übertragen wurde.«

»Das ist mir durchaus bewusst«, antwortete Patrick ruhig.

Jane war nicht sicher, ob es Feindseligkeit war, die sie in seinen blauen Augen sah. Thora war auf jeden Fall richtiggehend schockiert gewesen, als Johns Testament verlesen worden war. Jane hatte ganz ähnlich empfunden, doch Patrick war damals nicht da gewesen. Er hatte nicht parat gestanden und darauf gewartet, dass er die Herberge erbte. Wer hätte auch gedacht, dass John so jung sterben würde?

Einen Moment lang betrachtete Mr Blomfield die Seiten in der Mappe, dann verschränkte er seine Finger und sah Jane über den Rand seiner Brille hinweg an.

»Sie erinnern sich sicher, dass Ihr Mann eine Hypothek aufnehmen musste, um seine geplanten Renovierungen an der Herberge vorzunehmen?«

Jane runzelte die Stirn. Nein, daran erinnerte sie sich nicht. John hatte es entweder nicht erwähnt, oder sie hatte nicht darauf geachtet, weil sie diese Dinge ganz ihm überlassen hatte.

»Sie sind mit den Zahlungen im Rückstand«, fuhr Mr Blomfield fort. »Ich hatte die Gläubiger nach Mr Bells Tod um eine Stundung gebeten, und sie haben das Darlehen freundlicherweise um ein Jahr verlängert. Doch auch das ist inzwischen verstrichen.«

Jane war sprachlos. »Aber … davon höre ich heute zum ersten Mal.« Sie sah Patrick an, der genauso überrascht wirkte wie sie.

»Ich habe Ihnen geschrieben, Mrs Bell«, sagte Mr Blomfield. »Taktvolle, diskrete Briefe, so hoffe ich. Obwohl, im Nachhinein gesehen, waren sie vielleicht ein wenig zu diskret.« Er räusperte sich. »Sie waren in Trauer, deshalb fand ich es unangebracht, Sie um ein Gespräch zu bitten. Jetzt kann ich es nicht weiter hinausschieben. Ich darf Ihnen mitteilen, dass Sie noch drei Monate haben, aber nicht länger.«

»Wie hoch ist die Summe?«, wollte Jane wissen und rang schon wieder die Hände.

Der Bankier sah sie skeptisch an. »Das wissen Sie nicht?«

Jane schüttelte den Kopf.

»Hat Ihr Mann die Summe nie erwähnt und Ihnen auch nie den Darlehensvertrag gezeigt?«

»Nein. Wie ich schon sagte, ich höre heute zum ersten Mal davon.«

Der Bankier sah Patrick erneut an, aber dieser schüttelte ebenfalls den Kopf. Daraufhin verkündete Mr Blomfield: »Fünfzehntausend Pfund.«

Jane keuchte auf. Sie bat ihn, die Summe zu wiederholen, doch sie änderte sich nicht.

Sie hatte das Gefühl, als kämpfe sie sich durch einen ihrer mühseligen Träume, in denen sie zur Herberge eilte, um die Postkutsche noch zu erwischen, und dann merkte, dass sie ihren Koffer vergessen hatte. Oder wie sie am Tag der Abschlussprüfung einer überpeniblen Lehrerin gegenübersaß und merkte, dass sie nicht gelernt hatte und keine einzige Frage beantworten konnte.

Der Unterschied war, dachte Jane, dass sie in diesem Fall vollkommen wach war.

Sie starrte den Bankier an, ohne irgendetwas zu verstehen, als er ihr Frage um Frage stellte. Warf die Herberge Gewinn ab? Welche Renovierungen waren im Gange oder für die Zukunft geplant? Würde sie das Darlehen termingerecht zurückzahlen können?

Jane zwang sich, aus ihrer Betäubung aufzuwachen. »Ich … Ich weiß nicht. Ich wusste nichts von dem Darlehen und hatte auch keine Ahnung, wie ernst die Situation ist.«

Sie blickte zu Patrick hinüber, der Blomfield mit gerunzelten Brauen ansah. Patrick drehte sich zu ihr und erwiderte ihren fragenden Blick. »Die Geschäfte gehen momentan nicht besonders gut«, gab er zu. »Vor allem seit dem Bau der neuen Schnellstraße.«

»Und unsere Gewinne?«

»Sind momentan sehr niedrig.« Er fuhr sich mit der Hand durchs Haar. »Genau weiß ich es nicht. Ich bin noch dabei, mich in die Bücher einzuarbeiten. Ich bin erst seit zwei Monaten wieder hier.«

»Können Sie wenigstens den Gewinn für den letzten Monat schätzen?«, fragte Mr Blomfield.

Patrick blies die Wangen auf, dann nannte er eine Zahl. Eine herzerweichend niedrige Zahl.

»Das ist ein Scherz«, hoffte Jane.

»Ich wünschte, das wäre es. Wenn sich nicht schnell etwas ändert, haben wir keine Chance, das Darlehen in drei Jahren zurückzuzahlen, geschweige denn in drei Monaten.«

»Aber die Lage kann sich bessern«, beharrte Jane. Sie versuchte, Patrick einen beschwörenden Blick zuzuwerfen, in der Hoffnung, dass er dem Mann, der ihrer aller Schicksal in den Händen hielt, nicht jedes Detail ihrer fatalen Lage verriet.

Doch Patrick fuhr ungeniert fort: »Ich wüsste wirklich nicht, wie wir das schaffen sollen, zumal jetzt, wo mehrere Postlinien und auch Kutscher und Fuhrunternehmer Ivy Hill nicht mehr anfahren. Wer weiß, wie viele noch fortbleiben werden?«