8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Laura, Besitzerin des Hotels Happy Scheidung hat ein Faible für Romantik. Obwohl ihr Gasthaus zerstrittenen Ehepaaren die Trennung erleichtern soll, reisen die meisten nach nur einem Wochenende in der idyllischen Umgebung frisch verliebt wieder ab. Laura glaubt eben fest an die Liebe, und sie ist auch diejenige, die in der Familie alle zusammenhält. Als sie jedoch aus heiterem Himmel von ihrem Mann verlassen wird, stürzt ihre rosarote Welt in sich zusammen — bis sie merkt, dass sich der attraktive Adrian für sie interessiert …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 336

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Buch

Ein Hotel mit dem klangvollen Namen »Happy Scheidung«, eine Familie am Rande des Wahnsinns, und die Frage, wie es weitergehen soll, wenn das Leben an einem Wendepunkt angelangt ist ...

Frisch von ihrem Mann verlassen, will die 36-jährige Laura eigentlich nur noch flüchten. Aber wer soll sich dann um ihre leidenschaftlich pubertierende Tochter Merle kümmern? Um die lebensmüde Oma Theodora? Und um all die Gäste, die Laura so gerne um Rat fragen, um sich das mit der Scheidung noch mal zu überlegen? Kein Zweifel, Laura kann nicht einfach gehen, schließlich hat sie Verpflichtungen, denen sie nachkommen muss. Aber deswegen die große Liebe zu verpassen ist irgendwie auch keine Option …

Autor

Brigitte Kanitz, Jahrgang 1957, hat nach ihrem Abitur in Hamburg viele Jahre in Uelzen und Lüneburg als Lokalredakteurin gearbeitet. Die Heide und ihre Menschen hat sie dabei von Grund auf kennen- und lieben gelernt. Sie tanzte auf Schützenfesten und erlebte ihre erste große Liebe mit einem waschechten Hedjer. Das eine oder andere Herz hat sie auch gebrochen, aber das ist wirklich schon sehr lange her. Inzwischen lebt und schreibt sie in Italien.

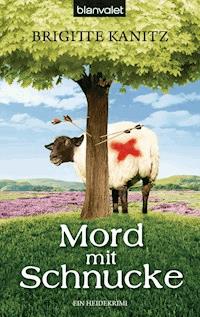

Von Brigitte Kanitz bereits erschienen

Immer Ärger mit Opa

Mord mit Schnucke

Oma packt aus

Onkel Humbert guckt so komisch

Fahr zur Hölle, Schatz!

Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und

www.twitter.com/BlanvaletVerlag

BRIGITTE KANITZ

Roman

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

1. Auflage

Copyright © 2017 by Brigitte Kanitz

© 2017 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Redaktion: Angela Troni

Umschlaggestaltung: www.buerosued.de

Umschlagmotiv: living4media/Sonia Chatelain

KW · Herstellung: sam

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

ISBN 978-3-641-17714-0V001

www.blanvalet.de

Für Claudia und Sissi aus der Lüneburger HeideDanke für eure Freundschaft, die seit vierzig Jahren anhält

I

1

Ein Sprung im Herzen

Der Tag, an dem Lauras Welt zum zweiten Mal in ihrem Leben auseinanderbrach, begann mit einem widerspenstigen Handtuch.

Unzufrieden betrachtete sie ihr Werk. Schwan Nummer eins war perfekt, aber Nummer zwei, der ihm direkt gegenüberhockte, hatte immer noch einen unschönen Knick im langen Hals. Deshalb wirkte das große Herz aus Luft, das die beiden gemeinsam formten, als habe es einen Sprung.

Wäre ja passend, überlegte Laura. Die Gäste, die am späten Vormittag eintreffen sollten, waren kein glückliches Ehepaar mehr.

Ganz im Gegenteil.

Trotzdem.

Das lädierte Herz nagte an ihrem Stolz und hinderte sie daran, mit der Arbeit fortzufahren. Auf keinen Fall durfte das so bleiben.

Es war ein schlechtes Omen.

Die Kunst, aus Frotteehandtüchern Figuren zu formen, hatte Laura vor vielen Jahren von einem philippinischen Zimmermädchen gelernt. Gemeinsam hatten sie eine Lehre in einem Hamburger Hotel absolviert, und Maria war eine echte Künstlerin gewesen.

Blumen beherrschte Laura am besten, Schwäne dagegen waren schwierig. Wegen der langen Hälse.

Aber wenn es ihr gelang, dann bildeten die beiden weißen Frotteeschwäne ein perfektes Herz. Wenn nicht, hatte es einen Sprung. So wie dieses hier.

Laura legte den Kopf schief und ließ den Blick prüfend erst über die kompakten Schwanenkörper, dann über die schmalen Hälse gleiten.

Endlich glaubte sie zu wissen, wo der Fehler saß. Es gab nur einen Weg. Sie musste den Ansatz von Nummer zwei noch einmal formen und sich dann langsam bis zum spitzen Schnabel vorarbeiten.

Nach weiteren fünf Minuten konzentrierter Bemühung war sie zufrieden. Die zwei weißen Schwäne kauerten auf dem großen Doppelbett, als hätte Michelangelo persönlich sie gestaltet.

Damit war das Rosenzimmer bereit für die Gäste. Die dunklen, antiken Holzmöbel glänzten blitzblank, das breite Doppelbett war mit bunter Bauernwäsche bezogen, und in einer hohen Bodenvase verströmten die namensgebenden Blumen ihren kräftigen Duft. Laura hatte das Zimmer bereits am Vortag hergerichtet, nur die Rosen und die Schwäne hatten noch gefehlt.

Durch die beiden Sprossenfenster drang erstes, nebliges Junilicht herein, und Laura fragte sich, ob sie heute wohl mal in Ruhe frühstücken konnte.

Eher nicht.

Als sie vor gut zehn Jahren das Jagdschloss ihrer Familie in ein kleines Hotel umgewandelt hatte, war sie sicher gewesen, trotzdem noch genug Zeit für ihre Lieben und sich selbst zu haben.

Wobei die Bezeichnung »Jagdschloss« ein wenig hochtrabend war. »Schlösschen« passte besser, fand Laura. Schließlich war es kein großes Haus und verfügte lediglich über vier Gästezimmer. Aber ihre Großmutter, Theodora Gräfin von Bonin, bestand auf »Schloss«. So kam es, dass manche Gäste sich wunderten, wenn sie eincheckten. Sie hatten etwas Größeres, Bombastischeres erwartet.

Neuerdings riss die Arbeit für Laura nie ab, und das Frühstück fiel meistens aus. Ein schneller Kaffee im Stehen, dazu ein, zwei Kekse – mehr war nicht drin. Nur knapp hundert Meter Luftlinie entfernt lag der Hinrichshof, auf dem ihre Schwiegereltern lebten. Seit sich Gerda Hinrichs vor einem Monat den Arm gebrochen hatte, half Laura ihr im Hofladen aus. Dort gab es ab morgens um sieben frisches Holzofenbrot, selbst gemachte Marmelade, Heideschinken, Eier, Kartoffeln und viele weitere typische Produkte aus der Region zu kaufen. Für Laura war es selbstverständlich, ihrer Schwiegermutter zur Hand zu gehen, doch so langsam zerrte die Doppelbelastung an ihren Kräften. Hinzu kam, dass sie erst in diesem Jahr dazu übergegangen war, im Jagdschloss auch einige kleine Gerichte anzubieten. Weil Laura eine ausgezeichnete Köchin war, nahmen die Gäste den Service sehr gern an.

Laura dehnte den Rücken.

Nebenan musste noch das Heidezimmer hergerichtet werden, jedoch erst später, wenn kein Gast mehr schlief. Das Birkenzimmer hingegen war zwar bezugsbereit, würde aber an diesem Wochenende nicht benötigt werden. Im vierten und letzten Raum, dem Ginsterzimmer, schlief ein junges Paar den Schlaf der Jungverliebten. Miriam und Rainer Sievers aus Düsseldorf. Beide waren noch keine dreißig, beide wären längst abgereist, wenn es in diesem Hotel mit rechten Dingen zugegangen wäre.

Laura war zufrieden mit sich. Miriam hatte ihr nämlich gestern erklärt, es sei ganz allein ihre, Lauras, Schuld, dass sie immer noch da waren.

»Sie sind irre nett, Sie sammeln Herzen aus Stein oder Holz oder sonst was und verteilen die Dinger überall im Schloss. Sie gestalten sogar Herzen aus Handtüchern, Sie können himmlisch gut kochen, und Sie glauben an die Liebe«, hatte sie zusammengefasst. »Dieses Scheidungshotel passt überhaupt nicht zu Ihnen.«

Dann war sie ihr um den Hals gefallen.

Laura hatte so getan, als verstünde sie nicht, doch innerlich jubelte sie.

Ich muss bloß aufpassen, sagte sie sich jetzt und strich ein letztes Mal die Bettdecke glatt. Was hatte ihr Mann noch mal behauptet?

Ach ja. »Du verdirbst das Geschäft, wenn du so weitermachst. Sobald wir nicht mehr das anbieten, wofür wir bekannt sind, können wir dichtmachen.«

Also behielt sie ihre Freude lieber für sich.

Gut gelaunt betrat sie den schmalen Flur. Mit etwas Glück war Gerda heute früh schon auf den Beinen und erwartete sie mit einer Tasse Kaffee und einem Rosinenbrötchen. Lauras Schwiegermutter ging es zusehends besser, und sie hatte schon angekündigt, dass sie den Laden bald wieder alleine übernehmen könne.

Laura wandte sich überrascht um, als sie Schritte auf der hölzernen Treppe hörte.

Ralf kam herunter. Er gähnte ausgiebig, fuhr sich durchs strubbelige Haar und blieb dicht vor ihr stehen.

Laura wunderte sich, dass ihr Mann schon so früh wach war. Als sie selbst vor einer knappen Stunde aufgestanden war, hatte er noch tief und fest geschlafen.

Sie lächelte ihm zu, so wie sie es immer tat, seit bald zwanzig Jahren.

Voller Zuneigung und Wärme.

Jedes Mal erinnerte sie sich dabei an den Moment, als er sie zum ersten Mal geküsst hatte.

Der gutaussehende Ralf Hinrichs, einziger Sohn des reichsten Bauern der Gegend, Jurastudent und Schwarm vieler Mädchen im Ort, hatte ausgerechnet sie erwählt, die schüchterne Laura, die von den meisten Leuten glatt übersehen wurde.

Er hatte sie unten am Ufer des Lünebachs in die Arme genommen und seine Lippen so fest auf ihre gepresst, dass es fast ein bisschen wehgetan hatte. Aber ihr war kein noch so kleiner Schmerzenslaut entwischt. Sie hatte seinen Kuss erwidert und gewusst, dass er der Mann war, den sie an ihrer Seite haben wollte.

Für sie war es ein Wunder gewesen. Dieses Wunder hatte ihr Leben, ihre Welt und ihre Träume in ein Farbenmeer aus Licht getaucht. Ihr Lächeln wurde breiter, als sie daran dachte, wie die Küsse sehr schnell besser geworden waren, zärtlich und leidenschaftlich zugleich.

Ralf lächelte kurz zurück.

So kurz, dass Laura sich anstrengen musste, das Zucken um seine Mundwinkel überhaupt wahrzunehmen.

»Moin«, knurrte er.

Typisch, dachte sie amüsiert. Vor acht darf niemand von Ralf Hinrichs mehr als einen knappen Gruß erwarten. Nicht einmal seine geliebte Ehefrau.

Sie betrachtete ihn genauer. Kleine Fältchen hatten sich in sein Gesicht geschlichen, als sie offenbar mal nicht so gut aufgepasst hatte. Und dieser missmutige Ausdruck war auch neu.

Oder hatte sie vielleicht in letzter Zeit zu oft an ihm vorbeigeschaut?

Ralf war immer ein jugendlicher Typ gewesen. Nun aber sah sie ihm zum ersten Mal an, dass er bereits Mitte vierzig war, fast zehn Jahre älter als sie selbst.

Im nächsten Augenblick fiel ihr auf, dass sein weinroter Morgenmantel heute früh seltsam ausgeblichen wirkte.

Laura rieb sich mit den Fingerspitzen über die Schläfen. Hatte sie den Morgenmantel zu heiß gewaschen? Sie konnte sich nicht daran erinnern.

»Tut mir leid«, sagte sie dennoch zu ihrem Mann.

»Was denn?«

»Na, das hier.« Sie zupfte leicht an dem edlen Satinstoff.

Er trat auf sie zu und runzelte die Stirn. »Was ist damit?«

Sie schaute ihm in die Augen, blinzelte und rieb sich noch ein bisschen heftiger die Schläfen.

»Das ist jetzt wirklich seltsam.«

Ralf legte die Hände auf ihre Oberarme und schüttelte sie leicht. »Laura, was ist denn los mit dir?«

»Trägst du neuerdings farbige Kontaktlinsen?«

Sein Griff verstärkte sich. »Was? Du hast sie ja nicht mehr alle!«

Laura blickte weiter in seine Augen, die grau waren.

Wintergrau.

Nicht mehr hellblau wie der Sommerhimmel.

Wohin war auf einmal das Farbenmeer aus Licht verschwunden? Ein grauer Morgenmantel, darin ein Mann mit Augen wie Bleistifte.

Okay, er musste recht haben. Sie drehte offenbar durch.

Warum bloß?

Es war doch alles wie immer. Ihre Ehe funktionierte, ihr gemeinsames Leben war in Ordnung. Klar, der Glanz der ersten Jahre fehlte, und manchmal stöhnte Laura über Ralfs Unordnung, über seine häufig schlechte Laune oder seine Angewohnheit, mindestens eine halbe Stunde im Bad zu bleiben, auch wenn sie selbst dringend duschen musste. Doch das war Alltagskram, der sich in jede Partnerschaft einschlich, nichts Wichtiges. Nichts, was ihr Mann mit einem Grauschleier überziehen sollte. Das war wirklich idiotisch.

»Entschuldige«, sagte sie lahm.

»Es ist erst kurz nach sechs Uhr, und du starrst mich an, als hättest du mich noch nie gesehen. Das ist ziemlich seltsam.«

Habe ich auch nicht, wollte sie erwidern. Jedenfalls nicht so.

Obwohl – wenn sie ehrlich war, hatte sie in letzter Zeit schon ein paar Mal diese Sinnestäuschung gehabt. Nur viel weniger stark als jetzt. Viel weniger real.

Ob das etwas mit Merle zu tun hat?, fragte sie sich im nächsten Moment, während sie noch ein paar Mal heftig blinzelte, bis der Morgenmantel wieder weinrot wurde und Ralfs Augen zum gewohnten Blau zurückkehrten.

Möglich, dachte sie. Aber wenig wahrscheinlich.

Ihre fünfzehnjährige Tochter lief schon seit Weihnachten nur noch in schwarzen Klamotten herum, während Laura erst seit ungefähr einem Monat manchmal alles grau in grau sah. Genauer gesagt, seit dem Frühjahrsball der Lünetaler Feuerwehr Anfang Mai, als Ralf nicht ein einziges Mal mit ihr getanzt hatte. Den ganzen Abend hatte er mit seinen Freunden am Tresen gestanden, hatte gelacht, getrunken und so getan, als ob sie gar nicht existierte. Sie war allein am Tisch sitzen geblieben und hatte sich gefühlt wie früher als junges Mädchen – ein Mauerblümchen, mit dem sich niemand abgeben wollte, weil es zu ernst und zu still war. Bloß die langweilige Laura, die sowieso keinen Spaß kannte.

Sie schob die unangenehmen Gedanken beiseite und hob das Kinn.

»Mir … war nur kurz schwindelig«, flunkerte sie. Etwas Besseres fiel ihr auf die Schnelle nicht ein.

Ralfs Griff lockerte sich. »Dann ist ja alles gut«, sagte er mit einer Stimme, mit der er sonst vermutlich verzweifelte Mandantinnen beruhigte. Tief, ruhig, beinahe hypnotisch.

Ralf war Scheidungsanwalt. Er wusste, wie man mit hysterischen Menschen umging. Das behauptete er zumindest.

»Du stresst dich viel zu sehr, Laura. Kein Wunder, dass du schwächelst. Versuch mal kürzerzutreten.«

Plötzlich saß ein albernes Lachen in ihrer Kehle, und sie musste heftig schlucken, damit es nicht herausbrach und ihn beleidigte.

Kürzertreten.

Ja, klar.

Seiner Mutter die Hilfe verweigern.

Das Jagdschloss sich selbst überlassen.

Kam nicht in Frage!

Dann würde hier in absehbarer Zeit alles den Bach runtergehen, und ihre Existenzgrundlage wäre dahin. Dann müsste Ralf allein die Familie ernähren, und das konnte schwierig werden. Nicht aus finanzieller Not, denn er verdiente gut. Es ging um etwas anderes.

Um ihre kleine Schwester Nina. Sie würde auch von Ralf abhängig sein.

Aber über Nina wollte Laura jetzt nicht nachdenken.

»Ich schaff das schon«, sagte sie daher nur, nachdem sie das Lachen mit aller Kraft verdrängt hatte.

Ihre Oberarme schmerzten. Sie konnte sich nicht daran erinnern, dass Ralf sie jemals so hart angefasst hätte. Doch bestimmt fürchtete er nur, sie könnte umkippen, wenn er sie nicht gut festhielt. Das mit dem Schwindelgefühl hätte sie vielleicht nicht sagen sollen.

Um von sich selbst abzulenken, fragte sie: »Wieso bist du schon auf? Heute ist Samstag.«

Ralf legte am Wochenende größten Wert darauf auszuschlafen. Das sei sein gutes Recht, betonte er bei jeder Gelegenheit. Schließlich arbeite er an fünf Tagen der Woche hart in seiner Lüneburger Kanzlei und habe samstags und sonntags außerdem noch seine speziellen Aufgaben im Jagdschloss zu erfüllen.

Ich arbeite auch hart, hätte Laura gerne erwidert. Meine Aufgaben sind vielleicht nicht so speziell wie deine, doch ohne mich würde nichts laufen. Weder hier, noch drüben auf dem Hinrichshof.

Sie sagte es nie.

Klar, es gab immer reichlich zu tun, und als Paar hatten sie nur wenig Zeit füreinander, aber sie waren ein eingespieltes Team. Oder etwa nicht?

Sie fröstelte auf einmal.

»Irgendein Trottel ballert im Wald rum«, sagte Ralf. »Hat mich aufgeweckt.«

Laura akzeptierte die Erklärung, obwohl sie sich wunderte. Normalerweise konnte nichts und niemand Ralfs gesunden Schlaf stören. Schon gar kein Jäger im gut hundert Meter entfernten Revier.

»Wahrscheinlich dein Vater«, meinte sie nur.

Ralf stieß ein Brummen aus. »Der Mann kann es nicht lassen.«

Laura schwieg dazu. Ihr Schwiegervater war ein leidenschaftlicher Weidmann, Ralf hingegen hasste die Jagd. Das hatte sie immer an ihm geliebt.

Einen kurzen Augenblick lang sagte keiner von beiden etwas.

Laura war froh, dass die Farben zurückgekehrt waren, dennoch nagte der Vorfall an ihr. Dieser graue Schleier machte sie unsicher, und das passte nicht zu ihr. Sie war Laura Hinrichs, eine Frau, die alles im Griff hatte. Auch ihre Ehe.

»Zwischen uns ist doch alles in Ordnung, oder?« Die Frage rutschte ihr so heraus.

Jetzt war es an Ralf, sie anzustarren. »Wie zum Kuckuck kommst du denn auf so was?«

Laura erschrak. Dann wurde sie sauer.

»Das war bloß eine einfache Frage. Kein Grund, sich gleich aufzuregen.«

Ralf kam ihr auf einmal vor wie ein Fremder. Nicht mehr wie der Mann, mit dem sie verheiratet war.

»Was ist denn so schlimm daran?«, hakte sie nach. »Wer so lange zusammen ist wie wir, wird doch wohl von Zeit zu Zeit über die Partnerschaft reden dürfen. Also? Was denkst du? Geht es uns gut miteinander?«

»Selbstverständlich«, sagte Ralf mit einer Entschiedenheit, als müsste er einen Richter von seiner Sicht auf eine komplizierte Scheidung überzeugen. »Du und ich, wir sind ein gutes Gespann.«

Er hob eine Hand, als wollte er ihr auf die Schulter klopfen, überlegte es sich dann aber anders und nahm auch die andere Hand von ihrem Arm.

Laura musste sich beherrschen, um ihn nicht anzuschreien.

Ein gutes Gespann! Es kam ihr so vor, als vergliche er sie mit einem alten Ackergaul. Sie hätte sich andere Worte gewünscht.

»Aber ja, Liebling«, zum Beispiel. Oder: »Ich liebe dich wie am ersten Tag.« Oder auch gar keine Worte. Dafür eine sanfte, liebevolle Umarmung.

»Selbstverständlich«, wiederholte Ralf. »Manchmal frage ich mich, was in deinem Kopf vorgeht.« Er trat um sie herum. »Ich hole mir bloß ein Glas Wasser und gehe dann wieder ins Bett. Hoffentlich komme ich noch einmal zur Ruhe.«

Laura wartete nicht ab, bis er aus der Küche zurückkam. Sie schlüpfte ins Heidezimmer, zog leise die Bettwäsche ab und holte die benutzten Handtücher aus dem Bad. Sie wollte noch schnell die Waschmaschine im Keller anstellen, bevor sie sich auf den Weg zu ihrer Schwiegermutter machte.

Während sie mechanisch ihre Arbeit erledigte, sagte sie sich selbst vor, dass sie sich anstrengen müsse, zufriedener zu sein. Schließlich hatte sie alles, was eine Frau von Mitte dreißig sich nur wünschen konnte. Einen zuverlässigen Ehemann, eine süße Tochter, ein eigenes Geschäft und eine reizende Großmutter.

Okay, Merle war neuerdings nicht mehr besonders süß, und Oma Theodora war in ihrem ganzen Leben noch nicht reizend gewesen.

So viel zu der Frau, die alles im Griff hat, dachte sie mit einem schiefen Grinsen.

Trotzdem. Laura beschloss, sich ab sofort wieder auf die schönen Dinge in ihrem Leben zu besinnen. Sie konzentrierte sich so sehr darauf, dass sich eine steile Falte zwischen ihren Brauen bildete.

Plötzlich hörte sie jemanden laut rufen.

Es war Merle.

Spinnt die?, fragte sich Laura erschrocken. Um diese Uhrzeit! Die Gäste schlafen doch noch!

2

Schießt auf die Oma!

Dick und klebrig wie Heidehonig lag der Bodennebel im Tal, hie und da golden angeleuchtet von den ersten Strahlen der Morgensonne. Fichten, Eichen und Kiefern streckten die Wipfel in den blauen Himmel, aber das Unterholz, die Lichtung und der schmale Bach waren kaum zu erkennen.

Wilhelm Hinrichs spürte die feuchte Kälte in jedem einzelnen seiner siebenundsechzig Jahre alten Knochen, trotzdem dachte er keine Sekunde lang daran, seinen Platz auf dem Hochsitz aufzugeben.

Nichts dergleichen würde er tun!

Gerade mal eine Stunde saß er hier, wenn er jetzt abstieg, nach Hause fuhr und sich auf dem Hinrichshof am Herd in der Küche wärmte, würde er ein alter Mann sein.

Nein!

Er blieb, wo er war. Heute, am ersten Samstag im Juni, sollte es laut Wettervorhersage sommerlich warm werden. Heidelerchen und Braunkehlchen schienen derselben Ansicht zu sein. Sie jubilierten um die Wette, und aus einem der Nester im Dorf gesellte sich das Klappern der Weißstörche dazu.

Wilhelm war fest entschlossen, so lange auszuharren, bis er den Rehbock erwischte, auf den er es seit einiger Zeit abgesehen hatte. Ein prächtiges Tier, schon etwas älter.

Angestrengt spähte er durch das Zielfernrohr seines bevorzugten Jagdgewehrs. Seine Jägerfreunde behaupteten, das Ding sei so verzogen, dass er nur noch durch Zufall treffen würde.

Was wussten die schon!

Wilhelm würde ihnen beweisen, dass er noch immer einer der Besten war.

Doch kein Wild ließ sich blicken, und auch die Sicht wollte und wollte nicht besser werden.

Mist!

Vom angestrengten Starren bekam er Kopfschmerzen, und in seinem Rücken meldeten sich quälend einige Nervenenden.

Endlich! Da war etwas!

Es ragte hoch über den Nebel heraus. Wilhelm kniff das rechte Auge noch fester zusammen, damit er mit dem linken besser sehen konnte.

Oha! Das musste ein kapitaler Hirsch sein. Ein Zehnender, mindestens. Wenn er Glück hatte, sogar ein Sechzehnender.

Unwillkürlich spannte er die Muskeln an und stellte sich mit einer einzigen fließenden Bewegung hin. Unter seinen Füßen knackte morsches Holz. Wilhelm fluchte lautlos.

Er hätte auf Ralf hören und den Hochsitz im Winter erneuern sollen. Aber wenn er nur noch tat, was sein ach so kluger Sohn ihm riet, war er bald der senile Alte, den keiner mehr ernst nahm. Nicht der Bauer mit dem größten Hof in Lünetal, den die Leute respektierten.

Jetzt wünschte er sich, er hätte ausnahmsweise getan, was Ralf empfohlen hatte. Zu spät. Der Hirsch war längst über alle Berge.

Oder etwa doch nicht?

Wilhelm Hinrichs hatte in dem knappen halben Jahrhundert, das er inzwischen auf die Pirsch ging, schon viel erlebt. Aber so etwas noch nicht. Dass ein scheues Wild nicht beim ersten lauten Geräusch in weiten Sprüngen davonlief – wo gab es denn so was?

Vielleicht war der Hirsch ja schwerhörig.

Er musste sich ein Lachen verkneifen. Mit seinen eigenen Ohren stand es auch nicht mehr zum Besten, doch bisher war es ihm gelungen, diese kleine Unannehmlichkeit vor seiner Familie zu verbergen.

Ein schwerhöriger Hirsch. Das war ein Witz!

Wilhelm dachte nicht lange nach. Er legte an, zielte sorgsam und gab einen einzigen Schuss ab. In derselben Sekunde fiel ihm siedend heiß ein, dass für Damwild noch Schonzeit herrschte. Einen Rehbock hätte er schießen dürfen, aber keinen Hirsch. Wie hatte er das nur vergessen können!

Nicht auszudenken, wenn das rauskam! Seinen Jagdschein wäre er dann auf jeden Fall los.

Der Bock war wohl tot umgekippt. Zumindest war das Geweih im graugoldenen Bodennebel verschwunden.

Wilhelm hätte sich freuen können über den guten Schuss, aber er fühlte sich miserabel. Noch nie war ihm auf der Pirsch ein solch schlimmer Fehler unterlaufen.

Vorsichtig, weil auch die Stufen der Leiter brüchig waren, kletterte er vom Hochsitz und machte sich auf in Richtung des erlegten Wilds. Dank seiner langjährigen Erfahrung hatte er sich eine besonders schief gewachsene Krüppelkiefer gemerkt, die genau an der Stelle stand, wo er den Hirsch zuletzt gesehen hatte. Trotzdem wünschte Wilhelm, er hätte seinen Lieblingshund Laki dabei, aber der hatte gestern etwas Falsches gefressen und war vorhin noch zu matt gewesen, um sein Herrchen zu begleiten.

Nach fünf Metern hörte er ein merkwürdiges Geräusch. Es klang nach einem Wimmern.

Unmöglich. Damwild wimmerte nicht. Seine Ohren spielten ihm wahrscheinlich wieder einen Streich.

Noch ein paar Schritte, und er wäre fast hingefallen. Über … über … Er starrte auf das Ding vor sich.

Was um Himmels willen war das?

Es kam ihm vage bekannt vor, aber es passte nicht hierher, in den Wald, in sein Revier. Es …

»Wilhelm, du Riesentrottel, kannst du etwa nicht richtig zielen?«

Er machte einen Satz nach hinten, verhedderte sich dabei mit dem Fuß in dem komischen Ding und landete auf dem Hosenboden.

Dabei rammte er sich den Schaft seiner Waffe, die er vorschriftsmäßig gesichert über der Schulter trug, ins Steißbein. Nur mit größter Willensanstrengung unterdrückte er einen Schrei.

»Woher kennst du meinen Namen?«, flüsterte er.

Selbstverständlich glaubte er nicht, ein tödlich verletzter Hirsch würde mit ihm sprechen. Er war ja nicht plötzlich durchgedreht. Höchstens ein kleines bisschen verwirrt war er.

»Du hast bloß das olle Geweih getroffen. Mich nicht.«

»Was?«

»Und wehe, mein Rollator ist verbogen. Wie soll ich denn ohne den jemals aus dem Wald rauskommen?«

Ein Rollator, genau. Jetzt wusste er wieder, was das für ein Ding war. Und es gehörte …

»Theodora von Bonin, du verrückte Alte! Was hast du hier zu suchen?«

Ein paar Meter von ihm entfernt richtete sich eine zierliche zweiundachtzigjährige Frau auf. Im Stehen war sie kaum größer als Wilhelm im Sitzen. Mit einer schnellen Bewegung zog sie den alten Motorradhelm vom Kopf, an dem das prachtvolle Geweih befestigt war.

Nun erkannte Wilhelm es. Normalerweise hing es in der Diele von Schloss Bonin, direkt über dem Eingangsportal. Es war die größte Trophäe von Theodoras Schwiegervater, geschossen vor mehr als sechzig Jahren, gehütet und gepflegt wie ein Familienschatz.

Bis heute.

Wilhelm sah genauer hin. Eine der Sprossen war abgebrochen. Glatter Durchschuss.

Der alte Viktor Graf von Bonin hätte ihn dafür vermutlich am nächstbesten Galgen aufgeknüpft.

Er spürte, wie Angst, Zorn und Erleichterung in seinem Innern um die Vorherrschaft kämpften.

»Ich hab gedacht, auf dich wär Verlass«, erklärte Theodora und fuhr sich mit beiden Händen durch die silberweiße Mähne, die daraufhin nur noch wilder als sonst von ihrem Kopf abstand. »Aber es stimmt, was die Leute sagen. Dein Feuerstock da taugt nichts.« Sie zeigte auf sein Gewehr, das im Gras lag und abkühlte. »Oder du kannst nicht mehr geradeaus gucken. Erreicht hast du jedenfalls nur, dass ich auf meine schlimme Hüfte gefallen bin. Das war nun wirklich nicht der Sinn der Sache.«

Wilhelm entschied sich für den Zorn. »Wie kannst du es wagen!«, brüllte er und sprang auf.

Sein Steißbein schickte heiße Schmerzwellen in die untere Körperhälfte, doch er ignorierte sie und bückte sich nach seiner Waffe. Ehe er selbst begriff, was er tat, legte er auf Theodora an.

Sie hob die rechte Hand. »Tu das nicht«, sagte sie mit einer Ruhe, die ihm unnatürlich vorkam.

»Wer sollte mich daran hindern?«

»Dein gesunder Menschenverstand.« Sie sprach das Wort betont langsam und deutlich aus, so als nähme sie an, er habe es noch nie gehört.

Sein Zorn loderte mit aller Macht auf.

»Wenn du mich vorhin erschossen hättest, als du mich für einen Hirsch gehalten hast, wär’s in Ordnung gewesen«, sagte sie so ruhig, als säßen sie gemütlich bei Kaffee und Butterkuchen in seiner guten Stube. »Dann wär’s als Jagdunfall durchgegangen. Ich wäre tot, und alle wären zufrieden.«

Wilhelm musste schlucken, behielt das Gewehr jedoch im Anschlag.

»Aber wenn du jetzt auf mich schießt, dann ist es … Mord.« Sie ließ ihre Worte einen Moment wirken, bevor sie weitersprach. »So gerne ich diese Welt verlassen möchte, mein Guter, das kann ich nicht verantworten. Dann wanderst du nämlich schnurstracks ins Gefängnis, und dein Sohn, der unglücklicherweise mein Schwiegerenkel ist, ruiniert womöglich seine Anwaltskarriere, um dich da wieder rauszuholen. Von meiner lieben Laura gar nicht erst zu reden, die todunglücklich wäre, wenn ihr angebeteter Ralf auch nur den kleinsten Kummer hätte. Sie hängt ja mit einer wahren Affenliebe an ihm. Und meine Urenkelin Merle, vor der ich neuerdings ein wenig Angst habe …« Theodora verlor den Faden und verstummte.

Wie erschlagen von ihrem Redeschwall ließ Wilhelm die Waffe sinken. »Du gehörst ja eingesperrt«, murmelte er, in dem Wissen, dass die Mehrheit der zweitausend Einwohner seines Heimatstädtchens ähnlich dachte.

Hier, am südöstlichen Zipfel der Lüneburger Heide, sahen die Leute aus alter Gewohnheit über die eine oder andere Verschrobenheit hinweg. Das mochte an der rauen, einsamen Landschaft liegen oder daran, dass diese Gegend über Jahrhunderte hinweg vom Rest der Welt abgeschnitten gewesen war.

Aber die Gräfin war ein ganz besonderes Kaliber. »Verrückte Alte« war noch eine harmlose Bezeichnung. Es gab genügend Leute, die Theodora von Bonin für gemeingefährlich hielten. Einige Lünetaler schreckten nicht einmal davor zurück, ihre Einweisung in eine psychiatrische Klinik zu verlangen.

Bislang hatte Wilhelm lieber weggehört, wenn am Stammtisch im »Heidekrug« davon die Rede war. Doch seit ungefähr zehn Minuten teilte er die Meinung der anderen.

Jetzt lächelte Theodora, und auf einmal hatte er die junge Frau wieder vor Augen, die sie einst gewesen war. Bildschön, mit langen Haaren von der Farbe reifen Sommerweizens und einer Figur, die ihm, dem damals Heranwachsenden, die ersten fiebrigen Träume beschert hatte.

Zur Heidekönigin war sie gewählt worden, und zu der Zeit hatte auch der junge Herr Graf ein Auge auf sie geworfen. Nur ein Jahr später hatte sie Dankward Viktor Immanuel von Bonin geheiratet. Seitdem war sie die Frau Gräfin und damit unerreichbar für den deutlich jüngeren Bauernsohn Wilhelm Hinrichs.

Inzwischen dachte er nur noch selten an die Jahre, in denen er sich nach ihr verzehrt hatte. Sie war bloß eine alte Frau, die ihren Gatten überlebt hatte und des Daseins auf Erden müde war.

»Du gehörst eingesperrt«, wiederholte er, diesmal etwas lauter.

Ihr Lächeln verschwand, zurück blieb ein entschlossener Gesichtsausdruck. »Ganz deiner Meinung, mein Guter. Ich möchte wirklich gern eingesperrt werden. In einen Sarg aus polierter Buche mit silbernen Beschlägen. Ich hab ihn mir schon im Katalog ausgesucht.«

Wilhelm stieß ein Schnauben aus. Dieser Frau war wirklich nicht mehr zu helfen!

Irgendwann im Laufe des letzten Jahres hatte sie beschlossen zu sterben, und seitdem ließ sie keine Gelegenheit ungenutzt. Erst vor zwei Wochen hatte sie versucht, sich im Lünebach zu ertränken. War nur leider nichts draus geworden, weil das Flüsschen kaum Wasser führte. Daran hatte auch der viele Regen im Frühjahr nichts geändert.

Oder das Mal, als sie auf die brennende Scheune vom Bauer Overbeck zugerannt war. Wann war das noch gewesen?

Er legte die Stirn in Falten. Ach ja, genau! Ralf war zu Ostern mitten in der Nacht zu einem Einsatz herausgerufen worden.

Wilhelms Sohn war Hauptmann bei der Freiwilligen Feuerwehr Lünetal, genau wie er selbst es drei Jahrzehnte lang gewesen war. Und vor ihm sein Vater.

Bei Overbeck war ein Osterfeuer außer Kontrolle geraten und hatte auf die Scheune übergegriffen. Ralf hatte in letzter Sekunde gesehen, wie seine Schwieger-Großmutter im flatternden Nachthemd auf die hell lodernden Flammen zugelaufen war. Er hatte sie erwischt, als ihre Haarspitzen schon leicht angesengt waren. Daraufhin hatte sie ihn so laut angebrüllt, dass ihre Schreie vermutlich bis ins benachbarte Lüneburg zu hören gewesen waren.

Wilhelm schickte ein zweites Schnauben hinterher.

Es würde der Tag kommen, an dem ein Unglück geschah. Möglicherweise würde dabei jedoch nicht Theodora Gräfin von Bonin zu Schaden kommen, sondern jemand, der dumm genug war, sie retten zu wollen.

Er selbst zum Beispiel konnte von Glück sagen, dass er bloß auf den Hosenboden gefallen war. Das hätte ganz anders ausgehen können. Mit einem zweiten Schuss zum Beispiel. Natürlich war seine Waffe gesichert, aber so ganz vertraute er der alten Verriegelung nicht mehr.

Ja, er hätte ohne Weiteres sterben können!

»Hör auf, wie ein brunftiger Hirsch rumzustöhnen, gib mir lieber meinen Rollator.«

Er tat wie geheißen, einfach weil er seit Jahrzehnten daran gewöhnt war, ihre Befehle auszuführen. Theodora war eine Respektsperson im Dorf, mochte sie neuerdings noch so seltsam sein. Zudem war Wilhelm seit Jahrzehnten Pächter eines großen Stück Landes derer von Bonin gewesen, daher war es ihm in Fleisch und Blut übergegangen, dem Grafen und der Gräfin mit einer gewissen Unterwürfigkeit zu begegnen. Also folgte er ihrem Befehl, obwohl ihm vollkommen klar war, dass sie keine Chance hatte.

»Damit kommst du nicht weit.«

Theodora ignorierte ihn und stützte sich schwer auf die Haltegriffe.

Wilhelm musste grinsen. Die alte Frau mit einem Rollator im Wald – das sah aber auch zu komisch aus.

»Wie hast du es überhaupt geschafft, das Ding über den Feldweg und die Wiese zu rollen? Es ist eine ziemlich weite Strecke vom Jagdschloss bis hierher.«

»Ist meine Sache. Geh mir aus dem Weg.«

Wilhelm trat einen Schritt zur Seite und schaute zu, wie sie sich abmühte. Er vermutete, dass sie auf dem Hinweg noch genug Kraft in den Beinen gehabt hatte, um die Gehhilfe hinter sich herzuziehen.

Davon konnte jetzt keine Rede mehr sein. Sosehr Theodora sich auch anstrengte, sie kam nicht vom Fleck. Sie zerrte, schob und zerrte wieder. Ohne Erfolg.

»Du sitzt hier fest«, erklärte er.

»Pah!«, stieß Theodora aus und kämpfte mit einer Wurzel. Doch das linke Vorderrad der Gehhilfe wollte und wollte nicht darüberrollen.

Wilhelm amüsierte sich mehr und mehr. »Ich sollte dich hierlassen. Dann stirbst du ganz sicher.«

»Aber es wäre ein langsamer, qualvoller Tod«, gab sie schnaufend zurück. »So will ich nicht enden. Das ist was für alte, törichte Leute. Ich wünsche mir einen schnellen und dramatischen Abgang. Hättest du besser gezielt, wäre die Sache erledigt.«

»Frau Gräfin wissen, was Ihre Stellung verlangt.«

»Versuch nicht, ironisch zu sein, Wilhelm. Dazu fehlt es dir an Intelligenz.«

Schon wieder wütend, starrte er sie an, doch sie schien es nicht einmal zu bemerken.

»Nun komm schon und hilf mir.«

»Wie du willst.«

Im nächsten Moment hatte er sich Theodora geschnappt und sie wie ein erlegtes Wild über die Schulter geworfen. Sein Steißbein protestierte zwar bei der ruckartigen Bewegung, aber er ignorierte den Schmerz. Und von unterwürfigem Verhalten hatte er ein für alle Mal genug.

Theodora schrie auf. »Au, au, au!«

Wilhelm grunzte nur.

»Was hast du mit mir vor?«

»Ich bringe dich nach Hause, was denkst du denn? Dort kannst du dir dann in Ruhe den nächsten Selbstmordversuch überlegen.«

Sie sagte nichts mehr, atmete bloß schwer.

Erneut musste er daran denken, wie sehr er sie früher begehrt hatte. Damals war es sein größter Traum gewesen, sie einmal nur in den Armen halten zu dürfen.

Jetzt spürte er ihr Fliegengewicht auf seiner Schulter kaum. Mit der anderen Hand schnappte er sich den Rollator, dann machte er sich auf den Weg. Schon nach wenigen Metern musste Wilhelm sich eingestehen, dass er es nicht schaffte. Trotz ihres geringen Gewichts nahm Theodora seine ganze Kraft in Anspruch, also ließ er die Gehhilfe stehen. Er würde sie später holen. Ebenso wie das Hirschgeweih. Das durfte er auf keinen Fall vergessen. Der alte Graf würde vermutlich aus dem Grab auffahren und Rache nehmen, wenn seine schönste Trophäe verloren ginge, aber Wilhelm hatte nun mal bloß zwei Arme und nicht drei. Und es kam absolut nicht in Frage, dass er sich den Motorradhelm mit dem daran befestigten Geweih auf den Kopf setzte.

Theodora gab schnelle, pfeifende Laute von sich. Es hörte sich an, als würde die letzte Atemluft aus ihrer Lunge gepresst.

Er dachte gar nicht daran, ihr eine bequemere Stellung zu verschaffen.

Nach fünfzig Metern begann er zu schnaufen. Er war eben auch nicht mehr der Jüngste!

»Stell dich nicht so an«, sagte Theodora. »Ich wiege bloß einundvierzig Kilo.«

Wilhelm verzichtete auf eine Antwort. Er hatte inzwischen die Zufahrt zu Schloss Bonin erreicht und brauchte seine ganze Kraft für den leichten Anstieg.

Kieselsteine kullerten unter seinen Stiefeln weg, Theodora war jetzt still.

Vielleicht hatte er sie ja doch noch umgebracht.

Oben im ersten Stock wurde ein Fenster geöffnet, und ein Wesen, so schwarz wie die Nacht, erschien. Einzig das Gesicht leuchtete ihnen hell entgegen.

»Mama!«, schrie das Wesen. »Da kommt Opa Hinrichs mit einem Mehlsack auf der Schulter, der aussieht wie Uroma Theodora.«

3

Strafe muss sein

Laura erkannte Merles Stimme sofort, aber sie verstand nur die Hälfte von dem, was ihre Tochter rief.

Ein Mehlsack? Wo?

Ratlos ging sie hinauf in den zweiten Stock und öffnete die Tür zum Kinderzimmer.

Hier oben waren die Räumlichkeiten klein und bescheiden, schließlich hatten einst die Dienstboten unter dem Dach gewohnt. Von außen wirkte das barocke, im Fachwerkstil gebaute Jagdschloss mit dem roten Satteldach, den zahlreichen Schornsteinen und der geschwungenen Freitreppe vor dem Haupteingang ebenso prächtig wie elegant. Das Parterre hatte einst der Repräsentation gedient und verfügte über hohe, luftige Räume, in denen in früheren Jahren große Abendessen und Bälle für die vornehme Hamburger Gesellschaft gegeben worden waren. Die Schlafgemächer im ersten Stock waren nicht minder beeindruckend. Sie dienten heute als geschmackvoll eingerichtete Gästezimmer.

Unterm Dach hatte Lauras Vorfahr, Immanuel Graf von Bonin, Anfang des achtzehnten Jahrhunderts jedoch nur primitive Unterkünfte errichten lassen, die gerade mal Platz für eine schmale Liege, einen kleinen Schrank und einen Waschtisch boten.

Merle hatte ihr winziges Zimmer früher heiß und innig geliebt. Die Wände waren hellrosa gestrichen gewesen, damit sie größer wirkten, die wenigen Möbel und der massive tragende Deckenbalken hatten in blendendem Weiß gestrahlt.

Seit dem vergangenen Winter war es damit vorbei. Jetzt starrte Laura in eine Art lichtlose Höhle, in der man die Hand nicht vor Augen sah, wenn keine Lampe brannte oder Tageslicht hereinfiel. Mit dunkelbrauner Wandfarbe und einem blickdichten Rollo vor dem schmalen Fenster hatte Merle den Raum optisch um die Hälfte verkleinert.

Mindestens.

Laura blieb auf der Türschwelle stehen. Es kostete sie immer wieder Überwindung einzutreten.

»Was ist los?«, fragte sie.

Merle lehnte weit aus dem Fenster. So weit, dass Laura am liebsten losgestürzt wäre und sie an den Beinen gepackt hätte.

Aber das durfte sie natürlich nicht tun. Als Mutter einer fünfzehnjährigen Tochter hatte sie das Recht verspielt, ihr Kind schützen zu wollen. Merle war groß, sie brauchte ihre Mama nicht mehr. Sie brauchte sowieso nichts und niemanden mehr.

Vor allem keine Farben. Alles an ihr war schwarz und weiß.

Laura schaute auf blickdichte Strumpfhosen über schwarzen Stiefeln. Ein kurzer Rock und ein überdimensionales T-Shirt im selben düsteren Style vollendeten das Erscheinungsbild.

Merles Gesicht konnte sie nicht sehen, aber sie ahnte, dass ihre Tochter bereits zu dieser frühen Stunde kalkweiß geschminkt war, mit einem dicken Kajalstrich um die Augen. Ihr Haar, bis vor zehn Monaten noch golden glänzend, ähnelte dem schmutzigen Gefieder eines Kolkrabens.

Noch vor einem halben Jahr war Merle am Wochenende vor Mittag nicht aus dem Bett zu kriegen gewesen. Seit Neuestem schien sie vor allen anderen aufzustehen, um perfekt gestylt in den Tag zu starten. Vielleicht schlief sie auch überhaupt nicht mehr.

Energisch verdrängte Laura alle trüben Gedanken und betrat das Zimmer.

»Guck dir das an!«, rief Merle und wedelte mit der Hand.

Laura bemerkte den frischen nachtdunklen Lack auf den Fingernägeln des Mädchens.

Wie hässlich, dachte sie und fragte sich wie schon so oft, wer ihre hübsche, lachende Tochter entführt und dieses mürrische Wesen an ihrer Stelle zurückgelassen hatte.

Sie unterdrückte ein Seufzen und trat ans Fenster. Dabei nahm sie einen herben Geruch wahr, der mehr an ein Unkrautvernichtungsmittel als an ein Parfum für junge Mädchen erinnerte. Früher hatte Merle immer nach Zimt und Brausepulver geduftet. Ein zweiter Seufzer wollte ihrer Kehle entweichen, aber sie schluckte ihn herunter.

Es hatte ja keinen Sinn, sich aufzuregen. Die Pubertät, so hatte sie mal irgendwo gelesen, ist das Alter, in dem die Eltern seltsam werden. Sie fand den Spruch lustig und erinnerte sich daran, wenn sie mal wieder den heftigen Drang verspürte, Merle in die Badewanne zu stecken und so lange abzuschrubben, bis sie wieder aussah wie früher.

Rosig, blond und hell.

Sanft legte sie ihrer Tochter eine Hand auf die Schulter. Merle zuckte zusammen. Den dritten Seufzer konnte Laura nicht zurückhalten, als sie die Hand schnell wieder wegnahm.

Merle tat, als hörte sie nichts. »Da«, sagte sie und zeigte mit ausgestrecktem Arm aus dem Fenster. »Uroma hat so laut gezetert, dass sogar ich sie gehört habe.«

»O nein!«

Laura stürzte aus dem Zimmer und flog die zwei Stockwerke nach unten. Sie erreichte ihren Schwiegervater, als dieser Theodora gerade auf der Freitreppe absetzte. Er stöhnte dabei, als hätte er Schmerzen. Ihre Großmutter war kreidebleich im Gesicht, und das ohne die zentimeterdicke Schminke, die Merle für den gleichen Effekt benutzte. Sie hielt die Augen geschlossen und wäre wie eine Puppe umgekippt, wenn Wilhelm sie nicht gestützt hätte.

»Was ist passiert?«, fragte Laura atemlos. »Ist sie …?«

»Ich bin nicht tot«, verkündete Theodora und richtete sich unverhofft mit neuer Energie auf. »Leider. Bloß durchgerüttelt.« Mit einiger Kraft drückte sie Wilhelms helfende Hände weg.

Er stand auf, blieb aber dicht bei ihr.

Verwirrt schaute Laura von ihm zu Theodora und wieder zurück. Sie ahnte etwas, musste es aber hören, um es zu glauben.

Ihr Schwiegervater trat von einem Bein aufs andere. Er trug seine Jägerkluft und wirkte wie jemand, der in diesem Moment lieber ganz woanders sein wollte. Im Wald auf seinem Hochsitz, schätzte Laura.

»Die verrückte Alte ist mir geradewegs in die Schusslinie gesprungen.«

»Was?« Laura sank neben ihrer Großmutter auf die Treppe. Schon wieder!, dachte sie.

Theodora war fest entschlossen zu sterben. Laura war deswegen mit ihr schon bei einem halben Dutzend Psychologen und Psychiatern gewesen.

Zwecklos.

Ab der Sekunde, in der Theodora einem Arzt gegenübersaß, gab sie gekonnt die vernünftige ältere Gräfin zum Besten, deren Enkelin sich bloß zu viele Sorgen machte. Bisher war ihr noch jeder auf den Leim gegangen.

»Das glaube ich nicht«, stieß Laura hervor. Unruhig stand sie wieder auf.

»Ich schon.« Merle gesellte sich zu den dreien und grinste breit.

Wilhelm Hinrichs schaute schnell auf seine Füße.

Laura konnte es ihm nicht verdenken. Ein Grinsen wirkte in diesem weiß angemalten Gesicht mit den schwarz umrandeten Augen und den dunklen Lippen wirklich unheimlich.

Auch Theodora betrachtete ihre Urenkelin nur kurz, bevor sie den Blick zur Hofkapelle wandern ließ, die neben den alten Stallungen am Ende der Auffahrt stand. Es fehlte nicht viel, und sie hätte das Kreuzzeichen geschlagen.

Obwohl sie protestantisch war.

Angesichts dieses schwarz-weißen Mädchens nahm sie das nicht so genau. Ihre rechte Hand zuckte schon, bevor sie es sich im letzten Moment anders überlegte.

Laura konnte es nur zu gut nachfühlen.

»Hey, Uroma, hast du’s wieder mal nicht geschafft abzutreten?«

»Nein«, erwiderte Theodora knapp. »Wie du siehst, bin ich noch quicklebendig.«

»Du bist aber auch echt stur. Ich hab dir doch gesagt, dass ich dir helfe.«

Na toll!, dachte Laura. Seit Monaten schon verweigerte Merle nach der Schule ihre Hilfe im Hotel. Und wenn bald die großen Ferien anfingen, war mit ihr bestimmt auch nicht zu rechnen. Doch ihre Urgroßmutter ins Jenseits zu befördern, dazu war sie bereit.

»Das ist sehr freundlich von dir«, erwiderte Theodora mit einem winzigen Lächeln auf den Lippen. »Aber ich denke, ich muss es alleine schaffen.«

»Dann streng dich mal ein bisschen mehr an. So wird das nie was. Jeder weiß, dass Opa Hinrichs Flinte um die Ecke schießt.«