0,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: NEXX

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

»Die Liebesbriefe der Marquise« ist ein Briefroman und beschreibt äußerst unterhaltsam das Leben und Lieben in der französischen Adelswelt des 18. Jahrhunderts.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 430

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

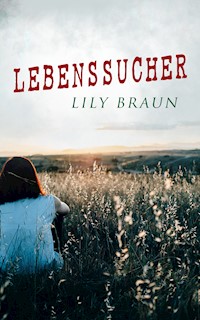

Lily Braun

Die Liebesbriefe der Marquise

Impressum

Covergestaltung: nexx verlag gmbh, 2014

ISBN/EAN: 9783958705951

Rechtschreibung und Schreibweise des Originaltextes wurden behutsam angepasst.

www.nexx-verlag.de

Einleitung

Wenn die alte Gräfin Laval, in ihren tiefen Lehnstuhl behaglich zurückgelehnt, ein heiter sinnendes Lächeln um die feinen Lippen, von Delphine Montjoie zu sprechen begann, so pflegte ihre strenge Tochter, mit einem vielsagenden Blick auf die Jugend im Zimmer, ein »aber Mamachen!« warnend dazwischen zu werfen. Sie unterbrach sich dann stets, eine zarte Röte überzog ihre Elfenbeinhaut – ob aus Ärger, ob aus Verlegenheit? – und für den Rest des Abends blieb sie schweigsam.

Kam eine ihrer Enkeltöchter allein zu ihr, so bedurfte es keiner langen Bitten, und sie erzählte der gespannt Aufhorchenden von der Ahnfrau, die das Zaubermittel besessen hatte, alle Herzen an sich zu fesseln. Der lachende Geist des Rokoko – halb Liebesgott, halb Faun – hatte seine Schäferlieder an ihrer Wiege gesungen, das Heldenepos Napoleon hatte ihr Alter umbraust; um ihr duftendes Lockenköpfchen hatte der Sturm von 89 getobt, und von dem Gewitter der Julirevolution war ihr eisgraues Haupt noch berührt worden. Schleifende Menuettschritte, rauschende Kleider, klappernde Stöckelschuhe, Sturmläuten, Kanonendonner, dazwischen ein Flüstern, ein leises Lachen, ein verhaltenes Schluchzen, das war ihre Geschichte.

Als eines Winters der tiefe weiche Schnee um ihr Schloßpark-Kl zu Füßen der Vogesen jeden Laut erstickte, da verklang ihr Leben.

»Kurz vor ihrem Tod« – so erzählte die Gräfin Laval – »hatte sie noch sorgfältig Toilette gemacht. Mir schien, als hätte sie sogar ein wenig Rot auf ihre Wangen gelegt, und ihre immer noch schönen schwarzen Augen ganz, ganz zart unterstrichen. ›Mein letzter Gast‹, sagte sie lächelnd, ›soll sich über einen Mangel guter Lebensart nicht zu beklagen haben.‹«

Ihre Enkelkinder erbten das alte Schloßpark-Kl, aus dem alles Leben gewichen schien und die langen Schnüre von Perlen, die aus Sehnsucht nach dem blendenden Nacken und den weißen Armen der Herrin all ihren Glanz verloren hatten. Die Gräfin Laval, ihre Nichte, nahm nur ein Päckchen vergilbter Briefe mit nach Haus. Sie waren mehr wert als ihre toten Schätze, denn in ihnen klopfte das Herz der Marquise.

Mädchenzeit

Prinz Friedrich-Eugen Montbéliard an Delphine

Schloss Etupes, am 16. Juni 1771.

Reizende Delphine, holdseligste aller Nymphen! Seit gestern habe ich kein Auge zugetan. Wie Sie mir, dem verliebtesten aller Schäfer, durch die Laubengänge entschlüpften, hinter den Wasserfällen zu verschwinden und in den Teichen unterzutauchen schienen –das alles sah ich immer wieder vor mir. Den Augenblick aber, wo die Schar der Genien vor den Verfolgern fliehend im Tempel der Venus Schutz suchte und ich Sie hier, gerade hier! – im Kampf gegen meinen Rivalen, den kleinen Baron Wurmser, mir gewann, diesen köstlichen Augenblick wagte ich kaum in der Erinnerung heraufzubeschwören. Das Klopfen meines Herzens, das Fliegen meiner Pulse, die glühende Röte meiner Wangen deuteten das Fieber zu heftig an, von dem ich befallen bin.

Mein Onkel, der Herzog, wollte nicht glauben, dass wir Kinder dies Fest ihm zu Ehren improvisiert hatten, und er begreift ganz und gar nicht, dass Delphine Laval, die graziöseste der Tänzerinnen, erst dreizehn Jahre alt ist. »Versailles würde sich glücklich schätzen, ihr seine Tore zu öffnen, und der König wäre der erste ihrer Bewunderer« sagte er. Ich hörte, wie er meiner Mutter zuredete, sie möge dafür sorgen, dass »die schöne Delphine« im Gefolge meiner Schwester dem Stuttgarter Hof vorgestellt werde.

Nun: wenn man mich auch noch zu den Kindern rechnet und Herr von Altenau mich zuweilen am liebsten taub und blind machen möchte, (übrigens ahne ich noch nicht, wie dieser Brief seinem Argusauge entgehen wird!) so weiß ich eins gewiss: Meine reizende Freundin wäre am Hof von Versailles, dessen Oberhaupt ein Greis ist, besser aufgehoben als an dem von Stuttgart.

Ich würde Sie zwar mit dem Degen in der Hand gegen alle zudringlichen Bewunderer, und wären es die höchsten, zu verteidigen wissen, aber das Recht dafür habe ich erst von Ihnen zu empfangen. Ich fühle es: Seit gestern sind wir keine Kinder mehr. Die harmlosen Spielereien vergangener Jahre lösen süßere Spiele ab.

Ich habe mir Franz, meinen jüngsten Reitknecht, verpflichtet. Er hat mir geschworen, diesen Brief nur Ihnen persönlich abzugeben und von Ihnen allein eine Antwort entgegen zunehmen. Lassen Sie mich nicht vergebens hoffen! Ihre Augen leuchteten mir schon einmal Gewährung, als ich, der arme Schäfer, der Göttin zu Füßen sank. Lassen Sie mich nicht glauben, dass es nur der Abglanz der Feuergarben war, die rings um den Tempel gen Himmel stiegen.

Sie werden am Sonntag von meiner Schwester erwartet. Habe ich erst ein paar Worte von Ihnen, in denen ein Echo, wenn auch ein noch so leises, der meinen wieder klingt, so werde ich es möglich machen, dass wir uns allein begegnen.

Prinz Friedrich-Eugen Montbéliard an Delphine

Schloss Montésliard, am 12. Dezember 1771.

Teure Delphine, Sie haben ein Herz voll Liebe auf das Tiefste verwundet. Alles Unglück der Welt hätte ich mir eher träumen lassen, als dass der Himmel meines Glücks sich so verfinstern könnte. Haben Sie so rasch vergessen, was Sie mir versprachen, als ich Ihnen in der Poseidon Grotte das rosenrote Band mit eigenen Händen vom Hals lösen durfte – einem Hals, um dessentwillen die Schwäne sich jedes Mal, wenn unser Boot den Teich durchstrich, flügelschlagend, neiderfüllt gegen Sie erhoben. Es war am zwanzigsten Juni. Oh, ich vergesse den Tag und die Stunde nicht und werde Sie stets daran zu erinnern wissen!

Seitdem wir nach Montbéliard zurückgekehrt waren und die schöne Freiheit wieder dem höfischen Zwang weichen musste, veränderte sich Ihr Benehmen gegen mich.

Aber ich war blind dafür; ich sah in Ihrer Gemessenheit nur die Folge des Zeremoniells, in Ihrer Scheu, mir allein zu begegnen, nur die Angst vor den Augen meines Hofmeisters und Ihrer Gouvernante, in Ihrem Bemühen, stets in Gesellschaft meiner Schwester zu sein, nur ein listiges Mittel, unser Zusammentreffen harmlos erscheinen zu lassen.

Und nun, wo das Glück, oder sagen wir besser: der entzückende Leichtsinn meines Onkels uns die Gelegenheit zum Alleinsein fast aufzwang, waren Sie es, die ihr aus dem Weg gingen, um mit meinem Hofmeister, mit Herrn von Altenau zusammen zu sein. Er las Ihnen vor dem Kamin Gedichte, noch dazu deutsche Gedichte vor!

Als ich von meiner Fahrt zurückkam, die ich auf dem Schlitten meines Onkels bis in die sinkende Nacht ausgedehnt hatte – Gott, wie wundervoll wäre es gewesen unter der weißen Fuchsdecke, zwischen den schneeigen Flügeln des Riesenschwans meine reizende Freundin zu entführen! – hoffte ich wenigstens, einen Ausdruck der Angst um mich in Ihren Zügen zu finden. Statt dessen ein erstauntes: »Schon zurück?«, ein Händedruck für Herrn von Altenau von einem Tränen schimmernden Blick begleitet!

Ich bin töricht genug gewesen, Herrn von Altenau für meinen Freund zu halten, und mein Vertrauen, meine kindliche Begeisterung für den Reichtum seines Wissens waren so unbegrenzt, dass ich keinen größeren Wunsch kannte, als meine reizende Delphine ihm zuzuführen, damit sie genießen könnte, was ich genoss.

Und nun diese Enttäuschung: der Freund, der sich als Verräter entpuppt, die Geliebte, die mich um seinetwillen verlässt!

Aber hoffen Sie nicht, dass ich Ihr flatterhaftes Herz so leicht freigebe. Eifersucht und Hass sollen mich lehren, meinen Rivalen empfindlich zu treffen.

Johann von Altenau an Delphine

Schloss Etupes, am 16. Januar 1772.

Gnädigste Gräfin, Frau von Laroche teilte mir soeben mit, dass Sie leidend seien und wir Sie in den nächsten Wochen in Montbéliard nicht erwarten dürften. Das betrübt mich auf das Tiefste. Die Stunden mit Ihnen, in denen es mir vergönnt war, die unbekannten Schätze der deutschen Dichtkunst vor Ihrer empfänglichen Seele auszubreiten, bildeten den Lichtpunkt in meinem verdüsterten Dasein.

Gestatten Sie mir, Ihnen heute ein französisches Werk zuzusenden, das zu dem Schönsten und Erhabensten gehört, was die französische Literatur hervorgebracht hat: Die neue Heloise von Jean Jacques Rousseau, jenem viel verkannten Dichter, von dem ich Ihnen schon oft erzählt habe. Seine Lektüre stellt an Ihr Gefühl und an Ihren Verstand gleich hohe Anforderungen, aber ich glaube, Sie werden ihnen gewachsen sein.

Ich möchte nicht verfehlen, Ihnen mitzuteilen, dass Prinz Friedrich-Eugen in letzter Zeit den Studien noch ernstere Neigungen als bisher entgegenbringt, was ich Ihrem Beispiel und Einfluss glaube zuschreiben zu können. Er hält sich mehr in meinen Zimmern als in seinem Jagdgebiet auf, beschäftigt sich eifriger mit seinen Büchern als mit seinen Pferden und Hunden. Hatte sein leicht entzündliches Herz sich bisher nur an allem Schönen und Hohen begeistert, das ich ihm zu vermitteln imstande war, so scheint er jetzt den großen Fragen der Zeit mit überlegendem Verstand nahe zu treten. Hoffen wir, dass diese Richtung seines Geistes sich als eine dauernde erweisen möge. Nach dem Beispiel des Königs von Preußen sollten gerade die Fürsten, deren Denken und Tun allen sichtbar auf der Bühne des Welttheaters sich abspielt, die Genien der Kunst und der Wissenschaft zu ihren Begleitern wählen. Stattdessen versuchen sie, an nichts anderes als an devote Untertanen gewöhnt, auch diese Wesen göttlichen Ursprungs zu bloßen Handlangern ihres Vergnügens zu machen.

Prinz Friedrich-Eugen Montbéliard an Delphine

Schloss Montbéliard, den 19. Juni 1772.

Angebetete Delphine. Nach Monaten der Aufregung und der Selbstvorwürfe finde ich endlich eine Möglichkeit, mich Ihnen zu Füßen zu werfen. Die Gräfin von Chevreuse ist mit ihrem Sohn Guy bei uns zu Gast. Mir stand das Herz still, als er mir von der »reizenden« Gräfin Laval erzählte, mit der dieser Glückliche auf dem Kinderball bei der Marquise Mortemart tanzen durfte. Ich versuchte kühl zu bleiben, ich hörte mit gelangweilter Miene zu, wie er mir Ihre Frisur àlámoureuse , Ihr golddurchwirktes blaues Brokatkleid schilderte, die Grazie pries, mit der Sie sich im Menuett bewegten; als er aber über die Grübchen in Ihren Wangen, über den lachenden Mund, in dessen rechtem Winkel ein Schönpflästerchen saß, als ob es noch nötig wäre, seine Rosenfarbe besonders hervorzuheben, selbst in der Erinnerung in Entzücken geriet, da verließ mich meine Selbstbeherrschung. Ich vertraute mich ihm an. Er gab mir sein Wort, Ihnen diesen Brief bei nächster Gelegenheit zu überreichen.

Ja, Delphine, ich bin schuldig, aber meine Schuld ist durch Ihre Abwesenheit so schrecklich gestraft, dass Sie mich wenigstens anhören müssen. Als ich mit Hilfe meines Reitknechts, der Herrn von Altenaus Diener bestach, Ihren Briefwechsel mit meinem Hofmeister entdeckte, kannte meine Wut keine Grenzen mehr; kein Mittel erschien mir niedrig genug, um sie zu kühlen. Ich schmeichelte mich so sehr in Herrn von Altenaus Vertrauen, dass mir sogar seine geheimen Beziehungen zu den Pariser Philosophen nicht mehr verborgen blieben. Ich fand in seiner Bibliothek lauter Bücher, die das Pariser Parlament öffentlich verbrannte, und deren Verfasser durch königliche Order in der Bastille, in Vincennes, in Fort-l'Evêque für ihre aufrührerischen Reden büßen mussten. Ich las darin und entdeckte, dass es diese Bücher waren, aus denen Herr von Altenau all die Gedanken, all das Wissen geschöpft hatte, das er uns in seinem Unterricht übertrug.

O Delphine, ich kämpfte einen schweren Kampf mit mir selbst, aber der brennende Wunsch, Herrn von Altenau aus Ihrer Nähe zu entfernen, ließ die Stimme des Gewissens verstummen. Ich verriet dem Herzog meine Entdeckungen, und mein Herr Hofmeister war noch am selben Tag entlassen. Er würdigte mich keines Blickes mehr, und beschämt und zerschlagen wagte ich mein Zimmer nicht zu verlassen, solange ich ihn noch anwesend wusste. Nicht ich war Sieger geblieben – das empfand ich tief, noch ehe ich wusste, dass Sie um meiner Tat willen leiden müssen. Mein halbes Leben gäbe ich darum, könnte ich sie ungeschehen machen!

»Die fromme Atmosphäre des Klosters wird den Höllenodem rasch verbannen, den unsere liebe Komtesse geatmet hat«, sagte salbungsvoll Ihre Gouvernante, die alte Schlange, als sie uns von Ihrer Abreise nach L'Abbaye aux Bois Mitteilung machte. Als Guy uns aber das Leben in diesem Kloster schilderte, als er erzählte, dass Dauberval, der erste Tänzer der Oper, auch dort den Reigen anführt, dass Sie, schöne Delphine, von allen, selbst von Guys Schwester, die den ersten Preis in Geschichte erhielt, um den ersten Preis im Tanz beneidet wurden, und die Herzogin von Lavallière Ihnen vor Entzücken den Fächer schenkte, den sie in der Hand trug, obwohl er nicht mit Heiligenbildern, sondern mit denen der Grazien und Musen geschmückt war – da bekreuzigte sich Frau von Laroche und klagte über die Verderbtheit von Paris.

Wir saßen an jenem Abend zum ersten Mal in diesem Jahr auf der großen Terrasse von Etupes. Alle Wasserkünste spielten. Hinter den letzten Bosketts klang melodischer Gesang hervor; es waren die Schnitter und Schnitterinnen, die die Wiese mähten. Unser neuer Haushofmeister hat sie während des Winters die anmutigen Weisen gelehrt, um uns und unsere Gäste zu entzücken. Es soll nicht leicht gewesen sein, die sonst so gefügigen Leute für die Kunst zu gewinnen. Einige gar zu Aufsässige, die neulich die Frechheit hatten, zu erklären, dass dem Herzog zwar ihre Hände, nicht aber ihre Stimmen gehörten, kamen nach Montbéliard ins Verlies. Seitdem ist der Chor stets vollzählig geblieben.

Die Schar unserer Gäste ist größer als sonst; aber sie füllen die ungeheure Lücke nicht aus, die ich dauernd empfinde. Und doch: so groß sie ist, ein kleines Stück Papier, drei Worte darauf: »Ich vergebe Ihnen«, würde sie in diesem Augenblick, wo alle übermütigen Wünsche schweigen müssen, auszufüllen vermögen. Werde ich vergebens darauf warten?

Johann von Altenau an Delphine

Paris, den 3. Juli 1772.

Gnädigste Gräfin!

Die dicksten Klosterwände werden dünn wie Seidenpapier, wenn sie sich in Paris befinden und junge Damen von Rang dahinter erzogen werden. Alle Bücher, um derentwillen ich Montbéliard verlassen musste, würde ich mich anheischig machen, bei Ihnen einzuschmuggeln, ohne dass ein zweiter Friedrich-Eugen mein Vertrauen missbrauchen, eine zweite Frau von Laroche Sie dafür strafen würde. Aber ich will Sie heute nicht beunruhigen. Lebte ich noch in der Luft von Montbéliard, die so sehr die des siebzehnten Jahrhunderts ist, dass das achtzehnte einen Gewittersturm entladen müsste, um sie zu verteilen, so würde ich Sie mit Handkuss und tiefer Verbeugung um Verzeihung bitten, weil ich der unschuldig Schuldige auch an Ihrer Verbannung war. Aber ich bin wie Sie in der Hauptstadt und weiß, dass selbst ein Kloster in Paris einem alten Schloss im Elsass vorzuziehen ist.

Mit meinen verbotenen Büchern kam ich hierher und fand, dass ich mit ihnen mein Reisegepäck nicht hätte zu beschweren brauchen: Ihre Ideen erfüllen Paris, sodass ein jeder sie einatmet. Sie dringen selbst in die Salons der großen Welt, denn die schönen Damen, in deren weißen Händen jede Waffe zu einem kuriosen Spielzeug, in deren Mund jeder Gedanke zu einem Bonmot wird, sind der Schäferspiele endlich müde geworden und jonglieren jetzt mit den Leuchtkugeln des Geistes, ohne zu ahnen, dass sie Sprengpulver enthalten.

Fürchten Sie sich daher nicht, liebe kleine Gräfin, wenn Sie in Ihrem Köpfchen noch Reste der neuen Heloise und in Ihrem Herzchen Gefühle entdecken, über die ein Klosterfräulein erröten müsste, es ist in Paris die große Mode. Und auch vor einem Wiedersehen mit mir, dem armen deutschen Baron, der den Contrat social nicht nur in der Tasche trägt, brauchen Sie keine Angst zu haben. Wie in der Haute-Finance die Aristokraten, so sind in der Hofgesellschaft die Literaten en vogue. Sie sind anstelle der Narren getreten und dürfen sich daher alles erlauben, sofern sie nur die höchsten und allerhöchsten Nerven zu kitzeln verstehen.

Doch das, meine kleine Gräfin, ist im Grunde noch nichts für Sie. Ich sehe, wie sich Ihre Augen ebenso erstaunt weiten wie damals, als ich Ihnen erzählte, dass ich dicht hinter den Rosenhecken und Lorbeerbäumen von Etupes Kinder gefunden habe, die sich mit den Hunden um eine alte Brotrinde rauften, übrigens, was ich Ihnen bei dieser Gelegenheit sagte, habe ich auch den Eltern dieser Kinder gesagt: Um trockne Brotrinden mit Hunden zu raufen, ist kein gottgewolltes Schicksal der Bauern. Nun wird sich wahrscheinlich der Herr Herzog wundern, wie Bücher zu wirken vermögen, auch wenn er dafür gesorgt hat, dass seine Leute nicht lesen können.

Graf Guy Chevreuse an Clarisse

Paris, am 5 August 1772.

Meine liebe Schwester, ich schicke Ihnen die versprochene Bonbonniere. Hoffentlich wird die mère Sainte-Bathilde in ihrer göttlichen Einfalt die Amoretten darauf für Engel des Himmels halten und die Dragées für ihren einzigen süßen Inhalt. Sie wissen, unter welchen Bedingungen ich Ihnen versprach, die Antwort des Chevaliers in Ihre Hände zu spielen. Heute ist es an Ihnen, diese Bedingung zu erfüllen, übergeben Sie der kleinen Laval den Brief, den Sie auf dem Grund des Kästchens finden werden, und benutzen Sie, als die ältere Freundin, Ihren Einfluss, meine inneren und äußeren Vorzüge so glänzend zu schildern, dass meine Gestalt die Träume Delphines beherrscht. Friedrich-Eugen ist ein hübscher Junge, aber allzu deutsch, als dass ich ihn nicht auszustechen vermöchte, wenn nicht jene gewisse moderne Sentimentalität, die neuerdings das Wort Liebe au tontragique auszusprechen befiehlt, von Ihrer Freundin Besitz ergriffen hätte. Es ist an Ihnen, sie zu lehren, dass jene holde Anziehungskraft zwischen den Geschlechtern dazu da ist, das Leben leicht, nicht schwer zu machen. Amor hat Flügel. Nur Gefangene mit Bleigewichten an den Füßen drehen sich immer im traurigen Zirkel desselben Raums.

Graf Guy Chevreuse an Delphine

Paris, am 8. August 1772.

Reizende Delphine, der bloße Gedanke an Sie könnte mich des größten Verbrechens schuldig machen: mein Wort als Kavalier nicht zu halten. Oder gibt es für einen jungen Mann etwas Schwereres, als bei der Angebeteten seines eigenen Herzens den Liebesboten zu spielen?!

Ich unterwerfe mich, wie Sie sehen, meiner Pflicht und sende Ihnen den Brief des Prinzen. Darf ich doch hoffen, dass Sie sich meiner dann wenigstens mit einem Gefühl des Dankes erinnern, das nicht ohne Wärme ist. Wir werden uns auf dem Ball der Herzogin von Luxemburg wiedersehen. Selbst wenn Sie mich zeihen, Friedrich-Eugens Freundesrechte dadurch zu verletzen, ich muss Ihnen gestehen, dass mein Herz schon jetzt vor Freuden klopft. Sollte es wahr sein, dass Sie sich an dem Theaterspiel bei Madame de Rochechouart beteiligen, so werde ich alles daran setzen, die Rolle des Liebhabers übernehmen zu dürfen. Verbietet mir die Freundestreue, Ihnen so zu huldigen, wie meine Bewunderung für Sie es verlangt, so wird der Befehl des Dichters mich wenigstens auf der Bühne dieser meiner schweren Pflicht entbinden.

Prinz Friedrich-Eugen Montbéliard an Delphine

Schloss Montbéliard, den 29. September 1772.

Teuerste Delphine, Ihr Briefchen hat mich in einen Rausch des Entzückens versetzt: Sie verzeihen mir! Freilich – wenn ich es wieder und wieder lese, so verlieren die fünf Worte:

»Ich bin nicht mehr böse« durch den Nachsatz: »denn es ist hier wunderschön« den süßen Klang, den ich ihnen so gern, ach so gern geben möchte! Aber ich will nicht grübeln, will den Gedanken nicht aufkommen lassen, dass Ihr Verzeihen nicht der Wärme Ihres Gefühls, sondern der Kühle des Vergessens entspringt. »Was ist Etupes gegen die Gärten von Versailles, was Montbéliard gegen Paris!« schreiben Sie und lassen an mir Bälle und Maskenfeste, Oper und Ballett in tollem Wirbel vorübergaukeln. Ich wäre grausam genug, Sie lieber in einem Kloster zu wissen, wie Frau von Laroche es sich für Sie träumte, wenn ich nicht, kaum wage ich auszusprechen, woran ich noch nicht zu glauben vermag! – in wenigen Monden selbst zu den Glücklichen gehören würde, die der schönen Delphine huldigen dürfen.

Entsinnen Sie sich des Marquis Montjoie, den wir seiner steifen Würde wegen Ludwig XIV. zu nennen pflegten? Er ist mit Ihrem Herrn Vater unser Gast, und ich habe ihm im Stillen die Späße abgebeten, die wir über ihn machten, denn er ist es, der den Herzog bestimmte, mich mitzunehmen, wenn er in Versailles seine Aufwartung macht. Die Repräsentanten des alten französischen Adels sollten sich, so meinte der Marquis – beizeiten um die Person des Dauphin scharen, dessen Einfachheit und Frömmigkeit er nicht wenig zu rühmen wusste, und die jüngeren Söhne der mit dem Königshaus liierten Fürsten sollten sich in seine Dienste stellen.

Brauche ich es Ihnen, angebetete Delphine, erst zu sagen, dass es nicht mein Interesse für den Dauphin und seine Tugenden ist, was mich nach Paris zieht! Aber auch alle lockenden Freuden der Stadt, die mein Freund Guy nicht müde wurde, zu schildern, verblassen vor einem einzigen Blick in Ihre Augen, auf den ich endlich wieder hoffen darf.

Doch ich fürchte, diese schwarzen Sterne überfliegen ungeduldig meine von Sehnsucht und Liebe diktierten Worte. Weiß ich doch nie: Sind sie Menschenaugen, Spiegel eines fühlenden Herzens oder Brillanten, die zwar das Licht der ganzen Welt widerstrahlen, aber doch eben nur – Steine sind!

Sie verlangen aus der Heimat Neues zu hören. Von dem letzten längeren Aufenthalt des Herzogs von Württemberg in der Eremitage hat Ihnen meine Schwester wohl schon geschrieben. Er lebte sehr zurückgezogen, um sich von den Regierungsgeschäften zu erholen. Zu seiner Unterhaltung hatten wir Tänzerinnen aus Wien kommen lassen. Sie führten das Ballett »Medea« von Noverre auf, das alle Zuschauer entzückte. Der Herzog verteilte eigenhändig kostbare Andenken unter die Mädchen.

Ihm und den zahlreichen anderen Gästen zu ehren wurde dann eine große ländliche Hochzeit geplant. Mein Vater hatte durch den Kaplan von Etupes verkünden lassen, dass er zehn jungen Mädchen je ein Schwein schenken wolle, wenn sie heiraten würden, und meine Mutter hatte unseren Gästen schon das idyllische Fest in Aussicht gestellt. Statt dessen – was meinen Sie wohl, was geschah?! Einer der Vorschnitter erklärte unserem auf baldige Entschließung drängenden Haushofmeister, die Gäste waren schon überaus ungeduldig, dass die heiratsfähigen Mädchen und Burschen sich angesichts der großen Nahrungsnot entschlossen hätten, ledig zu bleiben. »Das Schwein würde von den Steuern gefressen, und unsere Kinder könnten verhungern,« fügte der freche Mensch hinzu.

Unsere Gäste sind durch eine Treibjagd für den peinlichen Ausfall des ländlichen Festes entschädigt worden. Die Strecke war enorm, und sogar der alte Prinz Condé, dessen zitternde Hände das Gewehr kaum mehr halten können, machte keinen Fehlschuss. Die Tiere wurden ihm freilich auch dicht vor den Lauf getrieben. Man soupierte sodann unter Zelten im Freien. Großes Aufsehen machte dabei der riesenhafte Neger, den der Marquis Montjoie von seiner letzten afrikanischen Expedition mitgebracht hatte. Allein der Schmuck, den er an Gold und Edelsteinen an sich trug, soll Hunderttausende wert sein und doch nur einen winzigen Bruchteil dessen bilden, was der Marquis an Vermögen besitzt. Er wird zu gleicher Zeit mit uns in Paris eintreffen, und ich will Ihnen verraten, dass er Ihnen, der Tochter seines alten Freundes, eine kostbare Perlenschnur zugedacht hat, die er von einem indischen Fürsten erwarb.

Meine Schwester zeigte ihm Ihre Miniatur, die ich ihr immer noch vergebens abzubetteln versuche. »Eine unschuldsvolle Schönheit!« sagte der Marquis bewundernd. Ich schwieg, hätte ich ihm sagen sollen, dass das Bild wenig ähnlich ist, dass Sie viele tausendmal reizender sind?!

Sie sehen, teuerste Delphine, ich mag noch so ernsthaft versuchen, von etwas anderem zu sprechen als von Ihnen, meine Feder, die noch nicht gelernt hat, höfische Phrasen zu formen, von denen das Herz nichts weiß, kehrt immer wieder mit meinen Gedanken zu Ihnen zurück. Aber so treu sie mir ist – ich kann die Zeit nicht erwarten, wo das lebendige Wort sie überflüssig machen wird.

Graf Guy Chevreuse an Delphine

Paris, am 28. Dezember 1772.

Wegen eines Madrigals, um dessen beziehungsvolle Zartheit der Chevalier Boufflers mich beneiden müsste, soll ich, holde Delphine, Ihrer Gegenwart beraubt sein?! Oh, mère Sainte-Bathilde, wir werden ihnen beweisen, dass sie keine Nönnchen zu kommandieren haben! Koste es, was es wolle – meine Angebetete wird den Maskenball im Hôtel du Chatelet besuchen. Trüben Sie darum den Glanz Ihrer Augen durch keine Träne.

Graf Guy Chevreuse an Delphine

Paris, am 30. Dezember 1772.

Alles in Ordnung. Ein paar Louisd'or überstrahlen jeden Heiligenschein und sprengen jede Klosterpforte. Die Schwester, die Ihnen diesen Zettel zusteckt, wird Ihnen alles Notwendige sagen. An der kleinen Gartenpforte erwartet Sie die Sänfte, die kurz vorher Clarisse zum Ball, trug. Für die ungefährdete Rückkehr bürgt mère Sainte-Bathildes Gespensterfurcht. Und der Preis für meinen Ritterdienst?!

Johann von Altenau an Delphine

Paris, am 31. Dezember 1772.

Meine liebe kleine Gräfin, da ich mich doch nur in Gegenwart einer Ihrer Gestrengen steif und zeremoniös nach Ihrem Befinden erkundigen kann, und Ihnen nach dem Ereignis der gestrigen Nacht manches zu sagen habe, was Ihnen sonst niemand sagt, so schmuggle ich diesen Brief bei Ihnen ein.

Das war ein Zusammentreffen, wert von La Harpe in leichten Reimen, von Boufflers in einer zierlichen Erzählung geschildert zu werden:

Dunkle Nacht; große weiße Flocken schweben leise zu Boden, um sich hier allmählich in klebrigen Schmutz zu verwandeln. Da biegt in der Rue de Sève ein Mann um die Ecke, die Laterne unter dem Mantel halb verborgen. Er sieht sich scheu ringsum, dann hebt er die Laterne, nun folgt ihm ein Zweiter, ein Dritter, und danach eine Sänfte, die dicht verhangen zwischen den Trägern schwankt. Sie gehen rasch, als wären sie auf der Flucht. Irgendein unklarer Gedanke zwingt mich, der ich ihnen begegne, umzukehren und desselben Wegs mit ihnen zurückzugehen. Plötzlich erhellt sich der Himmel vor uns, er färbt sich glutrot; die Sänftenträger erschrecken und stellen ihre Last zu Boden. Sekundenlang erscheint ein gepudertes Köpfchen zwischen den Gardinen, zwei dunkle Augen starren entsetzt hinaus. Mit einem Aufblitzen jähen Erkennens streifen sie mich. Die Diener treiben mit rohen Worten die Träger zu ihrer Pflicht zurück. Es geht vorwärts; ich bleibe von nun an gebannt dicht hinter der Sänfte. Da – welch tosender Lärm schlägt uns entgegen: ein Glockenläuten, das aus allen Himmelsgegenden hundertfaches Echo zu finden scheint, dazwischen Trompetensignale, und, ständig anschwellend, Menschengeschrei. Wir haben den Pont Neuf erreicht, schon ist die Seine rot überhaucht wie bei Sonnenaufgang, und von rechts her schlagen Flammen gen Himmel, als ob sie seine dunkle Wölbung sprengen wollten.

»Das Hôtel de Ville brennt!«, kreischt ein altes Weib neben uns. »Mein Kind, mein Kind!« schreit verzweifelt eine andere und stürzt sich der Glut entgegen. »Zu Sartine!« ruft ein Mann und reißt einem der Diener die Laterne aus der Hand.

»Niemand kann ins Haus – die Kranken verbrennen – vierhundert Kranke!« Wir stehen erstarrt.

Und die kleine Sänfte öffnet sich, und mitten in der grauenvollen Nacht erscheint eine Lichtgestalt, von weißer Seide umflossen, einen Rosenkranz auf dem gepuderten Köpfchen, goldene Schuhe an den zarten Füßen. Ihre nackten Arme, ihr kindlicher Hals leuchten im Dunkel.

In demselben Augenblick kommt es über die Brücke uns entgegen, langsam – leise, nur von Stöhnen und Wimmern begleitet; ein Zug Armseliger, Zerlumpter, halb Nackter, mit stieren Augen, fieberglühenden Wangen. Ihre Füße tragen sie kaum. Einer stützt sich am anderen – dort die blasse Kleine an den Greis, dem der Tod schon aus den geisterhaften Zügen leuchtet, und das unselige Weib, deren Antlitz eine schwärende Wunde ist, an den Jüngling, dessen erloschene Augen die Glut nicht mehr sehen. Manche, die nicht gehen können, werden von den Leidensgenossen halb getragen, halb gezerrt. Zwei Männer, denen selbst die Knie zittern, halten ein Mädchen unter den Armen und schleifen sie hinter sich her.

Eben will ich den Arm schützend um die schwankende Lichtgestalt neben mir legen, da reißt sie sich los und steht schon mitten unter den Fliehenden. Man schart sich um sie, rohe Worte fallen – man greift zur Kette an ihrem Hals – aber sie zittert plötzlich nicht mehr. »Nehmt meine Sänfte für das Mädchen!« ruft sie. »Träger, hierher!« fügt sie herrisch hinzu, »nach l'Abbaye aux Bois!«

Alles gehorcht, niemand rührt sie an, jedes Wort verstummt. Und mit den Goldschuhen und dem weißseidenen Kleid geht die Gräfin Delphine durch den klebrigen Straßenschmutz zum Kloster zurück. Sie hängt immer schwerer an meinem Arm, sie schweigt und schüttelt nur den Kopf auf all meine Fragen. Erst vor der Pforte steht sie still, schaut mich an mit weiten angsterfüllten Blicken: »Gibt es so etwas?! Wirklich?! – War es kein Traum?!«

Ihre Strafe wird gelinde sein, kleine Gräfin, weil das Werk der Barmherzigkeit Sie in den Augen der Frommen entsühnte. Trotzdem bleibt Ihnen viel Zeit, nachzudenken. Sie haben zum ersten Mal der Wahrheit ins Gesicht gesehen, die man Ihnen hinter hohen Taxushecken und Klostermauern verbarg, vor die man seidene Vorhänge an die Fenster, dichte Schleier über die Augen zog. Es ist wirklich, Gräfin Delphine und kein Traum! Von jenen Elenden, die Sie sahen, sind Hunderte in den Flammen umgekommen, aber trotz dieses grässlichen Endes sind sie, die zu vieren und fünfen in einem Bett lagen, noch nicht die Ärmsten. Es gibt Hunderttausende, die der Hunger langsam zu Tod martert, die kein andere Bett besitzen als die Steine der Straße.

Wenn sie erwachen!! Oh, Gräfin Delphine, dann nützt auch Ihre Barmherzigkeit nichts.

Darf ich Ihnen nun noch den Rat eines Freundes geben? Hüten Sie sich vor dem Grafen Chevreuse. Trotz seiner achtzehn Jahre ist er ein vollendeter vaurien, und seine Lehrmeisterin in der Liebe ist eine der berühmtesten Kurtisanen von Paris, die Tänzerin Guimard. Als Gefährtin seiner Streiche sind Sie zu schade.

Eine Antwort von Ihnen darf ich unter den jetzigen Umständen nicht erwarten, so sehr sie mich auch beglücken würde. Aber ich hoffe, Ihnen bei der Herzogin von Lavallière, in deren Kreis ich mir Eingang verschaffte, deutsche Denker sind, seit dem Baron Holbach, zu einem notwendigen Requisit jedes wohlassortierten Salons geworden – zu begegnen, sobald Ihre Klausur zu Ende ist.

Graf Guy Chevreuse an Delphine

Paris, am 30. Januar 1773.

Schönste! Beste! Sie sehen einen Verzweifelten vor sich. Zu allem Leid, das mich traf, als Sie in jener unglückseligen Nacht das Fest nicht erreichten, für dessen Glanz meine Augen blind waren, da Sie fehlten, kommt nun ein anderes, weit tieferes: Man hat mich bei Ihnen verleumdet. Wenn nicht die Stärke Ihrer Empörung über meine vermeintlichen Sünden, Clarisse sagte: sie sprüht vor Zorn – mich hoffen ließe, dass Ihnen meine Person nicht ganz gleichgültig ist, ich würde Asche auf mein Haupt streuen und die Geißel über mich schwingen wie der bußfertigste unter den Wüstenheiligen. Aber ich weiß: Die reizendste aller Klosterschülerinnen würde mich vollends entrüstet abweisen, erschiene ich im härenen Gewand des Asketen vor ihr.

Und so wage ich zu erscheinen, wie ich bin: als Kavalier der Königin, gepudert, parfümiert, im gelbseidenen Surtout – gerade so, wie ich den schönen Frauen gefalle. Vielen Frauen, holdselige Gräfin, die weniger streng sind als Sie, die es mir nicht verargen, wenn ich die Gesellschaft der Mätresse meines Bruders, hören Sie: meines Bruders! – nicht meide, eine Gesellschaft, die sogar Damen des Hofes mit Vergnügen teilen, weil alle guten Genien des Geistes und des Witzes, der Grazie und Laune in ihr herrschen.

Sie sehen Paris nur durch das Schlüsselloch der Klosterpforte. Tritt ein lahmer Bettler, ein schmieriger Strolch, ein zerlumptes Weib in Ihren Gesichtskreis, so meinen Sie: Das ist Paris, während Sie nur ein paar Typen jenes in aller Welt verbreiteten Gesindels gesehen haben, das durch Völlerei, Arbeitsscheu und Verbrechen geworden ist, was es ist. Hier ist Verachtung, nicht Mitleid am Platz, denn jede Berührung mit solchen Elementen kann uns nur beschmutzen.

Bleiben Sie, reizende Delphine, auf den Höhen der Menschheit, für die Sie geboren sind! Traurig genug, dass Sie dem eigentlichen Leben so lange entzogen werden und damit auch dem treusten und ergebensten Ihrer Verehrer.

Die Pariser Geselligkeit ist glänzender denn je. Sie wissen gewiss, dass unser gemeinsamer Freund Friedrich-Eugen sich in ihren Strudel gestürzt hat. Ich hatte gerade Dienst bei der Dauphine, als er ihr vorgestellt wurde. Er gefiel nicht übel, der gute Junge, nur lächelt man ein wenig über sein unverhohlenes Staunen, das die Provinz verrät. Übrigens hat er Talent zum Pariser: Als ich ihn bei Mademoiselle Guimard einführte, riss er zwar zunächst angesichts all der durchsichtigen Gewänder reizender Frauen die ach so deutschen blauen Augen auf, um dann umso feuriger bei den kleinen Tänzerinnen den Seladon zu spielen.

Um die Zeit Ihrer Haft, an der ich leider nicht völlig unschuldig bin, verkürzen zu helfen, sende ich Ihnen M. Dorats reizenden Roman »Sacrifices de l'amour«, der viel von sich reden macht, und den Begeisterte teils mit Rousseaus Nouvelle Héloise, teils mit Crébillons Sofa vergleichen. Das Werk gibt Rätsel auf, und es ist zum Gesellschaftsspiel geworden, sie zu erraten. Um für Sie, die sich daran nicht beteiligen können, seinen Reiz zu erhöhen, will ich Ihnen die richtige Lösung nicht vorenthalten: Die Vicomtesse de Senanges ist die schöne Gräfin Beauharnais. Sie wird viel umschwärmt, obwohl sie nicht die Jüngste ist, und ihre Gefühle nicht nur durch die stumme Sprache der Lippen, der Hände, der Arme, den Einzigen, der für unsere Väter überzeugend war – zu zeigen versteht, sondern auch durch die sehr beredte ihrer Bücher. Für uns, ich will's nicht leugnen, bilden diese offenherzigen Bekenntnisse eines Weibes nur einen Reiz mehr: Sie enthüllen ihre Fähigkeit zur Leidenschaft, ohne dass wir uns mit dem langwierigen Forschen danach bemühen müssen. Freilich, wenn Lebrun recht hat, der die dichtende Gräfin mit folgenden Strophen besang:

Chloë, belle et poëte, a deux petit travers. Elle fait son visage, et ne fait pas ses vers,

so dürfte sie ihre Verehrer aufs Glatteis führen. In unserm Roman tut sie es nicht. Der Chevalier de Versenay, ihr Liebhaber, ist mehr zu beneiden als sein lebendes Vorbild, der Herr von Pezay. Auch er dichtet, er schreibt sogar seine Liebesbriefe gleich mit Rücksicht auf ihre Druckreife. Obwohl seine Mutter noch der meinen die Hemden wusch, nennt er sich Marquis, denn er kennt seinen Vorteil: Der schlechteste Possenreißer ist seines Erfolges sicher, wenn er sich mindestens Baron tituliert. Hoffen wir für die Gräfin, dass ihr Anbeter seiner Herkunft wenigstens die Tadellosigkeit seiner Wäsche verdankt.

Ich sehe Sie erröten und unmutig das Köpfchen schütteln, wie damals als ich Sie auf dem Ball der Herzogin von der Last kindlichen Respekts befreite, die Sie vor jeder glänzenden Erscheinung förmlich zu Boden zwang. Damals, holdselige Delphine, blitzten in Ihren Augen, noch während Ihre Wangen glühten, schon die neckischen Geister des Spottes auf, und Ihr kleiner Mund zuckte vor verhaltener Neugierde. Ich sehe mich als den eigentlichen Vollender der mehr als unzureichenden Klostererziehung an, wenn ich dafür sorge, dass Sie nicht unwissend wie ein gefangenes Vögelchen in Freiheit gesetzt werden.

In Freiheit! Horchen Sie auf, schönste Blume der Vogesen: man erzählt sich schon von einem, der Sie in seinen Garten versetzen möchte, das heißt, Sie der Sonne, der Luft, dem Leben erobern, und – kühn wage ich es auszusprechen, meinem von keiner Klosterregel mehr gestörten Ritterdienst.

Prinz Friedrich-Eugen Montbéliard an Delphine

Paris, am 3. März 1773.

Nun bin ich zwei Monate in Paris, ohne Sie, teuerste Freundin, gesehen zu haben! Ich weiß nicht, welches Gefühl in mir stärker ist: das unbefriedigter und darum täglich heißerer Sehnsucht, oder das des Zorns über Ihren Leichtsinn, der mich Ihrer Nähe beraubt. Fürchten Sie nicht, dass ich ihn mit der Miene des Sittenrichters verurteile. Ich würde Ihren köstlichen Streich gesegnet, ihn göttlich genannt haben, wenn er nicht nur gelungen, sondern vor allem, wenn die kleine Nonne um meinetwillen bei Nacht dem Kloster entschlüpft wäre. Aber ich weiß ja nicht einmal, ob es wirklich nur die lockenden Geigen des Balls der Herzogin waren, die Sie verführten?! Guy zuckt schweigend die Achseln, wenn ich ihn auszuforschen versuche. Zuweilen jedoch hat er ein Lächeln – ein Lächeln, bei dem mir das Blut in die Wangen steigt!

In der Hoffnung, des Glücks, Sie einmal zu sehen, teilhaftig zu werden, schmeichele ich mich bei Ihrem Vater ein. Aber es scheint, als ob der Marquis Montjoie der einzige Bevorzugte bleiben soll. Und ich bin in meinen Wünschen schon so bescheiden geworden, dass ich mich ihm aufdränge, um nur von Ihnen erzählen zu hören, und mich doch wieder ärgere, wenn der alte Roué vor Entzücken über das »reizende Kind« die Augen verdreht. Er hat recht, tausendmal recht: »Alle Sterne von Versailles würden vor der süßen Unschuld ihrer Augen verbleichen«, aber ich wollte, dass es nur mir allein zustünde, das auszusprechen.

Clarisse Chevreuse sagte mir, Sie wünschten zu wissen, wie mir Paris gefällt. Lachen Sie nicht über meine Antwort, teuerste Freundin. Ich weiß nicht, ob es mir gefällt, ich weiß nur, dass es mich berauscht! Was in Montbéliard seltene Feste waren, das ist hier das Leben; und der Frühling, der uns in Etupes während einiger kurzer Wochen beglückte, den zwingt Paris jahraus, jahrein in seinen Dienst. dass es draußen auch einmal stürmt und schneit, wer spürt es, wenn er im weichen Wagen von einem blumendurchdufteten Salon zum anderen fährt; – dass es so etwas gibt, wie Entsagung, wie Alter, wer wagt es zu behaupten angesichts all dieser lächelnden Gesichter, dieser rosigen Wangen, dieser glänzenden Augen. Ich muss an meine Mutter denken, um mich zu entsinnen, dass es Frauen gibt, die nicht jung sind. Mit den weiß gepuderten Haaren scheinen sie sogar keck des Alters zu spotten, das sie nicht mehr überwältigen kann, und sein äußeres Wahrzeichen zu benützen, um den Reiz ihrer ewigen Jugend zu erhöhen. Was für die Herzogin von Lavallière gedichtet wurde, das gilt für alle:

La nature prudente et sage Force le temps de respecter Les charmes de ce beau visage Qu'elle n'aurait pu répéter.

Ach, und ihr Tanz! Wissen Sie noch, wie der Wind in Etupes über die Tulpenbeete strich? Solch ein Neigen und Wiegen, solch ein Aufglühen und Verlöschen leuchtender Farben ist er! Das Schönste schien er mir zu sein, was ich bisher gesehen hatte, bis ich noch Schöneres sah. Als sich vor mir zum ersten Mal die Vorhänge der Oper teilten, und ich die entzückendste aller Sylphiden, Fräulein Guimard, aus dem weißen Wolkenbett zur Erde schweben sah, wo der große Vestris sich ihr entgegenhob, als gäbe es keine Schwere für ihn, da erkannte ich erst, dass die Tulpen noch an der Erde kleben, und die Schmetterlinge, die über Rosenhecken gaukeln, die wirklich Lebendigen sind.

An Pracht, so glaubte ich, könnte dieses Schauspiel von keinem anderen übertroffen werden. Dann kam ich nach Versailles zum Ordensfest Ludwigs des Heiligen. Frankreichs Fürsten und sein Adel waren versammelt. All die Namen schlugen an mein Ohr, von denen jeder einen Quaderstein im Tempel seines Ruhmes bildet. Und die goldstarrenden Mäntel, die schweren Kronen der Männer, die schimmernden Juwelen auf den Häuptern und um die Nacken der Frauen erschienen mir wie ein einziges Symbol seines unerschöpflichen Reichtums. Alle Glocken läuteten. Durch die Spiegelgalerie flutete ein Meer von Glanz, als ströme der Regenbogen selbst durch die offenen Türen. Es war ein Brausen in der Luft. Ich wusste nicht, rauschte es mir nur in den Ohren, oder waren es Stimmen oder ferner Gesang. Der König erschien, von einem Himmel von Purpur überdacht, aus dem Tropfen von Gold und Perlen niederflossen. Auf seinem blauen Mantel strahlten die goldenen Lilien, jeden Schritt, den er vorwärts tat, begleitete das Funkeln der Diamanten an seinen Füßen.

Mein Vater liebt den König nicht. Selten sind die Ersten des Hofs beisammen, ohne dass Böses über ihn geflüstert würde. Wie oft hab' ich selbst seines großen Ahnherrn Heldenzeit herbeigewünscht, weil ich meinte, keinem anderen dienen zu können. Das war jetzt vergessen. Eine höhere Gewalt zwang alle Nacken, sich ehrfurchtsvoll zu neigen, nicht weil es der fünfzehnte Ludwig war, der vorüberging, sondern Frankreichs Majestät. Ich habe mich ihr nun angelobt, wie meine Väter es taten.

Noch viele Bogen könnte ich füllen, wollte ich erzählen, was ich sah. Alles ist für mich ein Erleben gewesen. Nur weiß ich nicht, ob Sie, mit der ich meine Kindheit teilte, mir auch jetzt noch zuhören mögen. Kein Nichtwissen schmerzt mich so tief wie dieses. Darum bitte ich Sie, antworten Sie mir, aber, wenn es sein kann, ohne Guy Chevreuse damit zu bemühen. Ich vertrage nun einmal sein Lächeln nicht.

Prinz Friedrich-Eugen Montbéliard an Delphine

Paris, den 15. März 1773.

Liebste Delphine, solch einen Brief mir! Womit verdiente ich ihn? Leichtsinn, ja Treulosigkeit werfen Sie mir vor. Schon wollte ich die Zeilen, die von Ihnen kamen, zärtlich an mein Herz drücken, als Ihre stacheligen Worte mich blutig rissen. Ich wäre trostloser, wenn ich nicht glaubte, dass die Langeweile Ihrer Gefangenschaft Sie so reizbar und der leidende Zustand Ihres Vaters Sie so trübsinnig macht. Die Zeit wird vorübergehen, Delphine; Ihr Vater wird sich erholen und Ihre schönen Augen werden mir wieder lachen, wenn Sie erfahren, dass selbst Ihre ungerechte Härte meine Gefühle für Sie nicht ändern kann.

Marquis Montjoie an Delphine

Paris 1773. Am Tag der Verkündigung Mariä.

Der kurzen Unterredung im Beisein unsers teuren Kranken lasse ich diesen Brief folgen, dessen Inhalt Ihnen die Hoffnungen meines Herzens, die zugleich die Wünsche Ihres Vaters, meines treuen Freundes sind, näher bringen sollen. Als gehorsame Tochter haben Sie der durch den Mund Ihres Vaters Ihnen übermittelten Werbung zustimmend geantwortet. Sie haben dann als Zeichen des Vertrauens Ihre kleine Hand wortlos in die meine gelegt. Seien Sie versichert, dass ich die hohe Auszeichnung, die darin liegt, zu schätzen weiß und mich bemühen werde, ihrer würdig zu sein.

Ihr Herr Vater ist über das Schicksal seiner geliebten einzigen Tochter nunmehr etwas beruhigt, und auf seinen Zustand hat die Tatsache, dass er Sie in gutem Schutze weiß, auf das Günstigste eingewirkt. Möchten Sie, teure Komtesse, mit ähnlichen Empfindungen einer Zukunft entgegensehen, die, soweit es an mir liegt, eine heitere für Sie sein soll. Ein junges Mädchen, das ist mir nicht unbekannt – träumt gern von jener Liebe, die seichte Romane so reizend zu schildern wissen. Aber auf solchen, meist flüchtigen Gefühlen sollte keine Ehe gegründet werden. Vertrauen, ruhige Zuneigung, und vor allem die Übereinstimmung der Familieninteressen, die Gleichheit der Lebensgewohnheiten, sind vielmehr ihre einzig sichere Grundlage. Darum fürchten Sie nicht, verehrte Komtesse, dass ich, der überdies an Jahren so viel reichere Mann, von Ihnen die leidenschaftlichen Empfindungen einer Julie wünsche oder erwarte. Unser Zusammenleben wird ohne sie ein würdigeres, der Vornehmheit unserer Gesinnung entsprechenderes sein.

Wie Sie wissen, sehnt Ihr Herr Vater eine baldige Trauung herbei, und da die Ärzte uns über den Ernst seines Zustandes keinen Zweifel lassen, so sehr unsere Liebe sich gegen die schlimmste Möglichkeit sträubt, so vereinige ich nochmals meine Bitte mit der seinigen, die Zeremonie nicht hinauszuschieben, wie es anscheinend Ihren Wünschen zunächst entsprach. Ich begreife, dass Ihre große Jugend vor dem Ernst der vollzogenen Tatsache erschrickt, aber ich gebe Ihnen demgegenüber zu bedenken, dass der Name einer Marquise Montjoie Ihnen sofort neben der Freiheit eine neue Sicherheit und eine anerkannte Position in der Gesellschaft gewähren wird. Ich habe die Absicht, meine Gemahlin nach der Trauung dem Schutz meiner Mutter anzuvertrauen. Sie werden auf Schloss Montjoie als Herrin einziehen und dabei doch der liebevollen Erziehung und Leitung einer Frau unterstehen, die Ihnen in allen Dingen Vorbild sein kann. L'Abbaye aux Bois erscheint mir nicht geeignet, Sie länger zu beherbergen; ich wünsche, dass Sie Paris in Zukunft mit gefestigterem Charakter gegenübertreten.

Darf ich hoffen, dass die Ruhe der Überlegung Sie unseren Wünschen geneigter gemacht hat? Mein Kammerdiener wird morgen Ihre Antwort entgegennehmen.

Ihre Freude über das Diamantencollier, das ich mir erlaubte, Ihnen als erstes kleines Angebinde zusenden zu lassen, war ein so willkommenes Geschenk für mich, dass ich es in der Hoffnung auf seine Wiederholung wage, Ihnen heute diese Perlenschnur zu Füßen zu legen. Möchte sie nicht nur ein Zeichen dafür sein, dass Sie sich mir verbinden, sondern Ihnen auch die Zuversicht einflößen, dass die Fesseln der Ehe Sie niemals stärker drücken werden als diese Kette.

Die Schlossfrau von Froberg

Marquis Montjoie an Delphine

Paris, im Juli 1773.

Meine liebe Delphine. Ihr kleiner Brief, den ich als Beilage eines längeren Schreibens meiner Mutter hier vorfand, war mir sehr erfreulich, geht doch aus ihm hervor, dass Sie den Vorsatz gefasst haben, die ängstliche Scheu mir gegenüber allmählich abzustreifen.

Ich brauche Ihnen nicht noch einmal zu versichern, dass ich sie weder durch mein von aller schuldigen Rücksicht getragenes Benehmen verdient habe, noch dass ich sie erwarten konnte, nachdem Sie mir als eine fröhliche, ja fast allzu kecke, junge Dame bekannt geworden waren. Ihre häufigen, trüben Stimmungen, Ihre Art, sich stundenlang in Ihren Gemächern einzuschließen, durch die Sie die Würde Ihrer Stellung gegenüber den Domestiken in unstatthafter Weise gefährden, weil Sie zu allerlei Vermutungen und Klatsch den Anlass gaben, habe ich bisher zu übersehen versucht, da ich ihre Ursache in der Trauer um Ihren verehrten Vater zu finden glaubte. Die Marquise Montjoie, die Herrin meines Hauses, darf sich jedoch auf die Dauer solchen Empfindungen eines kleinen Mädchens nicht hingeben. Ich wünschte, dass Sie darauf bedacht sein mögen, in Ihrem Benehmen mehr Haltung zu zeigen.

Durch eine Bemerkung in dem Brief meiner Mutter sehe ich mich genötigt, diesem Wunsch besonderen Nachdruck zu verleihen. Sie schreibt wörtlich: »Meine gute Schwiegertochter scheint an der Unterhaltung mit Monsieur Gaillard viel Gefallen zu finden.« Daraus schließe ich, dass Sie vergessen haben, was ich Ihnen über die Stellung Gaillards in unserem Haus gesagt habe. Mein verstorbener Bruder, dessen Sorge um diesen seinen illegitimen Sohn eine umso größere war, als dessen unglücklicher, körperlicher Zustand ihn für alle bemitleidenswert machte, sprach in seinem Testament den Wunsch aus, dass ich ihm auf Froberg eine gute Erziehung und eine dauernde Unterkunft gewähren möchte. Selbstverständlich ist es ihm dabei nicht eingefallen, irgendwelche Art von Familienzugehörigkeit für Gaillard zu verlangen; meine Mutter und ich sind stets bemüht gewesen, die scharf gezogenen Grenzen des Respekts aufrecht zu erhalten, was oft nicht leicht war. So wurde Gaillard ein nicht unbrauchbarer Haushofmeister, also nichts anderes als der erste unter den Bedienten.

Nun scheint er die unerfahrene Jugend meiner Gemahlin in seinem Interesse ausnutzen zu wollen, und ich muss Ihnen demgegenüber die größte Kühle und Zurückhaltung zur Pflicht machen. Nach Abschluss des Trauerjahres wird es Ihnen an Unterhaltung nicht fehlen; bis dahin sollten Sie die Zeit benutzen, um sich unter der Leitung einer so vollendeten Dame wie meiner Mutter zu einer ihr ähnlichen Persönlichkeit heranzubilden.

Damit Sie sehen, dass ich in meiner Sorge um Sie bemüht bin, Ihnen auch eine Freude zu bereiten, die Sie zugleich auf das Angenehmste beschäftigen wird, teile ich Ihnen mit, dass ich beschlossen habe, an der Stelle unseres Parks, an der Sie sich einen Gartenpavillon wünschten, ein größeres Gebäude modernen Stils errichten zu lassen. Sie hatten nicht unrecht: Das alte Schloss mit seinen dicken Mauern und kleinen Fenstern entspricht unserem Geschmack nicht mehr, und, wenn es auch Einbildung ist, dass Sie sich darin zu fürchten behaupten, so wäre ein Palais im Stil von Trianon ein weitaus günstigerer Rahmen für Sie.

Ich habe meine freien Stunden benutzt, um mir die neuesten und berühmtesten Pariser Privat-Hotels anzusehen. Am meisten gefiel mir das der Tänzerin Fräulein Guimard, die ich übrigens nicht aufgesucht haben würde, wenn ich nicht in der Angelegenheit unseres Abbé Morelli ihre Intervention bei Monseigneur de Jarente, über den sie alles vermag, hätte beanspruchen müssen. Sie war ungemein liebenswürdig und zeigte mir ihr eben vollendetes Palais in allen Details. Es ist ein Bijou und bis auf jeden Stuhl, ja jeden Teller von erlesenem Geschmack. Die ersten Künstler haben daran mitgeschaffen, und ich betrachte es als ein Zeichen der Höhe unserer Kultur, dass sie ihre Begabungen auf diese Weise in den Dienst des täglichen Lebens stellen. Auf Empfehlung der Guimard habe ich mit den Architekten Bellisard und Ledour Rücksprache genommen; sie dürften mit mir zusammen auf Froberg eintreffen, um an Ort und Stelle die Pläne zu entwerfen.

Leider verzögert sich meine Rückkehr noch etwas. Den Ausgang des Prozesses Morangiès, der hier alles beschäftigt und die öffentliche Meinung in jene zwei Lager teilt, die es zwar immer gibt, die sich aber leider nur zu oft verwischen: die von Hof und Adel auf der einen, von Bourgeois und Parvenüs auf der anderen Seite, möchte ich noch abwarten. Nicht nur, weil der Marquis mein Freund ist, sondern weil die ganze Angelegenheit mir für unsere Verhältnisse typisch erscheint: Eine Gesellschaft von Krämern, die einen Kavalier von ältestem Adel ehrloser Handlungen bezichtigt, ein Haufen von Schriftstellern und sogenannten Philosophen, der diesen Jägern als Meute dient, der Pöbel von Paris, der schadenfroh zuschaut, bereit, sich als erster über das Wild zu stürzen, wenn es erlegt ist.

Angesichts solcher Zustände ist es doppelt widerlich zu sehen, wie nicht nur Aristokraten mit bürgerlichen Emporkömmlingen fraternisieren, sondern wie leider der Hof mit dem bösen Beispiel vorangeht. Traditionen werden über Bord geworfen, sobald es gilt für irgendeinen Financier dunkelster Herkunft Platz zu machen; die bewährte Etiquette des großen Königs wird durchbrochen, wenn irgendeine Ausländerin, die sich mithilfe ihres Geldes einen armen Marquis gekauft hat, hoffähig zu sein beansprucht. Und dabei muss ich befürchten, dass der junge Hof, auf den ich so große Hoffnungen setzte, nach dieser Richtung wenig ändern wird. Die Dauphine wählt ihren Umgang nur nach den Beweggründen ihres Amüsements, und ihr Gemahl huldigt allerhand bürgerlichen Passionen, die zwar schließen lassen, dass der künftige König einige Millionen weniger verbrauchen, zugleich aber auch, dass der repräsentative Glanz des Königtums weiter verbleichen wird. Und dieser Glanz, der es umgeben soll wie die goldene, juwelenbesetzte Hülle das Allerheiligste, ist notwendig, um das Volk, gewissermaßen im Schiff der Kirche, ehrfürchtig vom Hochaltar, auf dem der Herrscher thront, entfernt zu halten. Je mehr der Pöbel bemerkt, dass die da oben auch nur Menschen sind, desto mehr wird er sie als seinesgleichen behandeln wollen.

Verzeihen Sie, meine Teure, dass ich Sie schließlich mit Gedanken langweile, die weniger für Ihr kindliches Gemüt als für das reife Verständnis meiner Mutter bestimmt waren: Lassen Sie sich von ihr des Weiteren darüber belehren.

Graf Guy Chevreuse an Delphine

Am 20. Juli 1773.

Vergebens suche ich, schönste Frau Marquise, in Ihrem Brief an Clarisse nach einem noch so leisen Zeichen, das ich als eine Erinnerung an mich hätte deuten können. Bin ich Ihnen wirklich so ganz gleichgültig? Oder sah das Gespenst Ihrer einstigen Gouvernante Ihnen über die Schulter, als Sie ein Schreiben verfassten, dessen würdevoller Trockenheit sich die reizende Klosterschülerin von l'Abbaye aux Bois geschämt hätte? Ich würde der selbstsüchtigen Sehnsucht, mich Ihnen zu Füßen zu legen, widerstanden haben, aber der ritterlichen Verpflichtung, die Dame meines Herzens von dem Einfluss der bösen Geister Ihres alten Bergschlosses zu befreien, kann ich mich nicht entziehen. Nur Ihr ausdrückliches Verbot wird mich davon zurückhalten, meine Schwester auf der Reise zu Ihnen, die sie unmöglich ohne meinen Schutz machen kann, zu begleiten. Seien Sie gewiss: Mit dem ersten Lächeln, das ich um Ihre roten Lippen hervorzaubere, wird die Erinnerung an mich, als an Ihren getreusten Bewunderer, zurückgekehrt sein. Und Sie müssen und Sie werden lächeln, wenn erst ein Hauch Pariser Luft Ihre Rosenwangen streichelt.

Sie vibriert von Leichtsinn, Erregung, Leidenschaft! Sie ist wie verflüchtigter Champagner, und wer sie ständig atmet, ist immer trunken. Es gibt Salons, die so sehr von ihr erfüllt sind, dass die Pulse schneller klopfen, sobald man ihre Schwelle überschreitet. Darf ich Ihnen heute zu einer Promenade à deux den Arm reichen, die einen der entzückendsten dieser Salons zum Ziel hat?

Wir wandern durch die Allee dunkler Taxushecken bis zu dem stillen Wasserspiegel, in dem die üppigen Leiber steinerner Nymphen baden. Ein Schlösschen, nein: Ein Traum in Gold und Weiß steigt dahinter empor. Schlanke Säulen tragen die Sternendecke der Vorhalle; jubelnde Bacchanten schwingen den Thyrsosstab auf dem Fries über den Türen. Sie stehen weit offen. Licht und Lachen, süßer Duft und rauschende Musik dringen heraus. Die Wände des Saals, den wir betreten, sind aus weißem Marmor, goldene Pilaster unterbrechen sie, und vor den hohen Spiegeln in den acht Ecken des Raums, stehen auf Sockeln von Malachit lebensgroße Bronzegestalten lichter tragender Frauen. Strahlende Helle strömt von ihnen aus und vereint sich mit dem Kerzenglanz kristallener Lüster. Auf die Decke zauberte Drouais den ganzen Olymp, aber die Grazien und Musen, ja Venus selbst werden von der Schönheit der sterblichen Frauen unter ihm überstrahlt. Von der Galerie herab singt ein Chor von Knaben – Adonis und Ganymed konnten nicht reizender sein – Grétrys süßeste Lieder, rings um ihn lehnen tief dekolletierte, fächerschlagende Damen an der vergoldeten Balustrade; und unten um die runde, mit Spitzen und Blumen, mit schwerem Silber und rosenübersätem Porzellan geschmückte Tafel schart sich eine illustre Gesellschaft von Gräfinnen und Marquis, Prinzen und Herzoginnen. Ihre Augen, ihre Diamanten, ihre Wangen, ihre seidenen Kleider und goldenen Schmucksets wetteifern an Glanz miteinander, und schwellende Busen beschämen das schimmernde Weiß der Perlen, die zärtlich auf ihnen ruhen. Angesichts dieser chaotischen Fülle von Schönheit und Reichtum müsste sich das Auge ermüdet schließen, wenn sie nicht in einer Erscheinung wie in einem Brennpunkt zusammenflösse. In der Mitte der Tafel thront sie, Venus selbst, die eine gütige Woge aus unbekannter Tiefe an das Gestade der Irdischen warf.

Wage ich es, vor Ihren keuschen Ohren den Namen zu nennen, den sie für ihre Wiedergeburt in Frankreich gewählt hat? Es ist die Gräfin Dubarry!