19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Mehr erfahren.

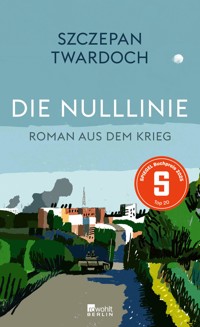

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Als einer von wenigen westlichen Autoren fuhr Szczepan Twardoch immer wieder an die Front in der Ukraine. Er brachte Material, war unterwegs mit Soldaten, sah die Schrecken des Krieges, war in Gefahr. Seine Erfahrungen hat er zu einem Roman verdichtet, der den Geist der Bücher von Remarque, Jünger oder Hemingway atmet. Koń geht in den Krieg. Er meldet sich freiwillig zur ukrainischen Armee und erlebt bald die Wirklichkeit, den Kontrast vom reichen Kyjiw zum desolaten Donbass, die Kluft zwischen offiziellen Bildern und den wahren Zuständen der Armee mit Gleichgültigkeit, Vetternwirtschaft. An vorderster Front, der Nulllinie, in einem vom Dnipro abgeschnittenen Flecken Erde, suchen er und seine Gefährten nach dem Sinn, dem Licht, zwischen Drohnen, Verletzten und dem Tod. Hier, an der Nulllinie, bekommen Brüderlichkeit und Mut eine neue Bedeutung, Vernunft weicht der Intuition, Aberglaube dem Wissen. Es gibt Freiwillige und solche, die nie kämpfen wollten, und als einzige Verbindung zur alten Welt das Internet über Starlink. Koń denkt an seinen Großvater, der im Weltkrieg kämpfte, sucht auch bei seiner Geliebten Zuja der Verzweiflung zu entfliehen – und ahnt immer mehr, dass dieser Krieg für ihn nie enden wird. Der Kampf ist ein Lebensthema im Werk Szczepan Twardochs. Hier erzählt er den gegenwärtigen Krieg in Europa mit bestechender Authentizität wie mit epischer Wucht, blickt, mit Thukydides, in ein 21. Jahrhundert im Zeichen des Krieges. Eine existenzielle Reflexion über Gewalt, Mut, Freiheit und das Menschsein.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 317

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Szczepan Twardoch

Die Nulllinie

Roman aus dem Krieg

Über dieses Buch

Als einer von wenigen westlichen Autoren fuhr Szczepan Twardoch immer wieder an die Front in der Ukraine. Er brachte Material, war unterwegs mit Soldaten, sah die Schrecken des Krieges, war in Gefahr. Seine Erfahrungen hat er zu einem Roman verdichtet, der den Geist der Bücher von Remarque, Jünger oder Hemingway atmet.

Koń geht in den Krieg. Er meldet sich freiwillig zur ukrainischen Armee und erlebt bald die Wirklichkeit, den Kontrast vom reichen Kyjiw zum desolaten Donbass, die Kluft zwischen offiziellen Bildern und den wahren Zuständen der Armee mit Gleichgültigkeit, Vetternwirtschaft. An vorderster Front, der Nulllinie, in einem vom Dnipro abgeschnittenen Flecken Erde, suchen er und seine Gefährten nach dem Sinn, dem Licht, zwischen Drohnen, Verletzten und dem Tod. Hier, an der Nulllinie, bekommen Brüderlichkeit und Mut eine neue Bedeutung, Vernunft weicht der Intuition, Aberglaube dem Wissen. Es gibt Freiwillige und solche, die nie kämpfen wollten, und als einzige Verbindung zur alten Welt das Internet über Starlink. Koń denkt an seinen Großvater, der im Weltkrieg kämpfte, sucht auch bei seiner Geliebten Zuja der Verzweiflung zu entfliehen – und ahnt immer mehr, dass dieser Krieg für ihn nie enden wird.

Der Kampf ist ein Lebensthema im Werk Szczepan Twardochs. Hier erzählt er den gegenwärtigen Krieg in Europa mit bestechender Authentizität wie mit epischer Wucht, blickt, mit Thukydides, in ein 21. Jahrhundert im Zeichen des Krieges. Eine existenzielle Reflexion über Gewalt, Mut, Freiheit und das Menschsein.

Vita

Szczepan Twardoch, geboren 1979, ist einer der herausragenden Autoren der Gegenwartsliteratur. Seine Romane sind in zahlreiche Sprachen übersetzt, zum Teil verfilmt. «Morphin» (2012) wurde mit dem Polityka-Passport-Preis ausgezeichnet. Für den Roman «Drach» wurden der Autor und sein Übersetzer Olaf Kühl 2016 mit dem Brücke Berlin Preis geehrt, 2019 erhielt Twardoch den Samuel-Bogumił-Linde-Preis. Zuletzt erschienen die hochgelobten Romane «Der Boxer», «Demut» und «Kälte», «ein großer Schlüsselroman zur Gegenwart … Weltliteratur», wie die Neue Zürcher Zeitung schrieb. Szczepan Twardoch war seit 2022 immer wieder im Kriegsgebiet, an der Front im Osten der Ukraine. Er lebt mit seiner Familie in Pilchowice/Schlesien.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Mai 2025

Copyright © 2025 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin

Die polnische Ausgabe erschien unter dem Titel Null bei Marginesy.

Zitat Homer, Ilias, übersetzt von Johann Heinrich Voß

Covergestaltung Anzinger und Rasp, München

Coverabbildung Sergiy Maidukov

ISBN 978-3-644-02135-8

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Meine göttliche Mutter, die silberfüßige Thetis,

Sagt, mich führe zum Tod’ ein zweifach endendes Schicksal.

Wenn ich allhier verharrend die Stadt der Troer umkämpfe;

Hin sei die Heimkehr dann, doch blühe mir ewiger Nachruhm.

Aber wenn heim ich kehre zum lieben Lande der Väter;

Dann sei verwelkt mein Ruhm, doch weithin reiche des Lebens

Dauer, und nicht frühzeitig ans Ziel des Todes gelang’ ich.

Homer, Ilias, 9. Gesang

Eins

«Nam pisdá, wir sind am Arsch», sagt Ratte.

Er lugt durch einen Spalt des mit Müll und Grassoden getarnten Grubeneingangs in den Himmel.

Nicht weit von euch strömen schwer die Wasser und Eisschollen eures Vaters Dnipro, ewig trotz der Staudämme, die die Stromschnellen unter Wasser gesetzt haben. Über euch strahlt hell das volle Gesicht eurer Mutter, des Mondes, und in ihrem Licht schwebt eine Drohne, ein mittelgroßer Bomber mit Wärmebildkamera.

Einer von euch.

Das merkt man daran, dass er, als er mit seinem schwarzen Auge die warme Helligkeit aus Rattes Höhle kommen sieht, keine Granate abwirft, sondern eine Zweilitercolaflasche, die aus gutem Grund mit Silberband umwickelt ist, um dann abzudrehen und mit raschelnden Propellern dorthin zurückzufliegen, von wo er kam, nämlich zum anderen Ufer des Flusses. Die Flasche fällt ein paar Meter von eurer Grube in den Schlamm. Ratte schüttelt den Kopf, wenig begeistert vom Pfusch des Drohnenpiloten, horcht einen Augenblick auf mögliche Geräusche von anderen, fremden Fluggeräten.

Aber nur das Wispern des großen Flusses und der ferne Donner russischer Artillerie stören die Stille, kurz darauf das Grollen eurer eigenen Geschütze, vom anderen Ufer, wie aufziehendes Gewitter.

«Da arbeitet unsere Artillerie», sagt Ratte, um sich ein bisschen Respekt zu verschaffen.

«Ja, unsere.»

Arbeiten, darin besteht jetzt dieser Krieg, die Artillerie arbeitet, und ihr sitzt in der Grube und wartet darauf, dass die Artillerie der anderen euch bearbeitet.

Ratte kriecht langsam hinaus, schiebt die Bretter beiseite und robbt auf die Flasche zu, schnell und schwerfällig zugleich, wie ein Riesenlurch, glitschig vom Schlamm, dreckig grau im ausgeblichenen Tarnanzug. Er packt die Flasche und kehrt eilig in die Grube zurück, großer Molch mit Kugelweste und Helm.

Du knipst das rote Licht der Stirnlampe aus, nimmst das Klappmesser, das du vor der Abreise von deiner Schwester bekommen hast, zum dreiundvierzigsten Geburtstag, den du gar nicht gefeiert hast, du konntest schon damals keine Geburtstage feiern, fuhrst auch nicht in den Krieg, sondern brachtest Hilfsgüter.

Das Messer ist sehr gut, du weißt, dass es teuer war, schleifst es regelmäßig mit einem kleinen Keramikstein, kriegst deshalb das Band, das die beiden Hälften der Flasche zusammenklebt, mit Leichtigkeit aufgeschnitten. Im Innern befinden sich zwei amerikanische MRE-Feldrationen, doch ohne die übliche äußere Verpackung. Aus der musste man sie herausnehmen, damit sie in die Flasche passten, zusammen mit einer Schachtel Zigaretten, einem Feuerzeug und einem Zettel, auf den euer Bataillonskommandeur eigenhändig «Gebt auf euch acht, Jungs» geschrieben hat. Er hat das auf Ukrainisch geschrieben. Handschriftliches Kyrillisch kannst du nicht lesen, bist nie auf eine ukrainische Schule gegangen, nur Gedrucktes geht, aber Ratte kann das, denn er hat eine ukrainische Schule besucht und entziffert diese hässlich respektlosen Worte des Kommandeurs für dich.

Бережіть себе, хлопці. Gebt auf euch acht. Wie soll man das machen, auf der schlechten Seite des Flusses?

«Soll sich ficken», sagst du.

Du weißt nicht, ob der Bataillonskommandeur das aus Dummheit geschrieben hat oder sarkastisch meint, jedenfalls missfällt es dir sehr.

«Ficken soll er sich», pflichtet Ratte bei.

Ratte durchwühlt das Wurfpaket.

«Kein Wasser», sagt er.

«Das bringen sie noch. Oder ich geh ans Flüsschen.»

«Vom Flüsschen kommst du nicht zurück.»

«Sicher nicht.»

Ihr schweigt eine gute Weile und wisst beide, dass dieses Schweigen der Situation gilt, in der ihr steckt, denn sagen kann man schwer etwas darüber, ignorieren lässt sie sich aber auch nicht.

«Wir sind am Arsch, nam pisda», sagt Ratte nach einer Weile noch einmal, immer noch mit dem Blick auf den Inhalt des Wurfs, als würde sich etwas Ungewöhnliches darin befinden, als spähte er in der Silberfolie des MRE-Pakets nach etwas, das Hoffnung macht, an dem er sich festkrallen und das er nicht mehr loslassen will.

Hoffnung war nicht in der Flasche.

Ihr beide wisst, was dieser Abwurf bedeutet.

«Plus. Wir sind am Arsch», stimmst du Ratte im Armeejargon zu.

Für euch gibt es keine Versorgung per Boot mehr, nur noch per Drohne. Zu viel Packeis auf dem Fluss, die Boote kommen zu langsam voran und sind dem Beschuss ausgesetzt. Zu wenig REBs, elektronische Störsender, die die gefährdeten Boote vor Drohnen schützen. Zu wenig Boote. Zu wenig Leute. Zu wenig von allem, nur Päderussen und Dnipro-Eis gibt’s zuhauf, plus diese durchdringende, feuchte Kühle.

«Wir sind am Arsch, nam pisda», sagst du noch einmal. Im Ukrainischen wird das Wort «pisdá» auf der zweiten Silbe betont, so sprichst du es aus.

Zehn Minuten später ist die Drohne mit einer vollen Zweiliterflasche Wasser zurück und verfehlt erneut eure Grube.

«Jetzt gehst du», sagt Ratte.

«Plus», sagst du.

Du protestierst nicht, er hat ja recht, du bist dran. Du kriechst aus der Grube. Vor dem hellen nächtlichen Himmel die Ruinen des Dorfes, eine einzelne, stehende Mauer mit Fensterhöhle, die Stümpfe von Bombensplittern zerhackter, verbrannter Bäume. In den Kellern der dem Erdboden gleichgemachten Häuser sitzen solche wie du und Ratte. Es ist kalt, aber über null Grad, nur windig, die Erde taut oben auf, der Schlamm bleibt an der Uniform kleben. Du fragst dich kurz – robben oder rennen?

Du beginnst zu robben, und irgendwo an der Grenze zum Hörbaren ertönt das ebenso leise wie entsetzliche Sirren der Propeller einer nächtlichen Mavic mit Wärmebildkamera, und es ist keine Mavic von euch, denn eure Mavic hat hier nichts zu suchen.

Du greifst nach der Flasche, springst auf, robbst nicht mehr, sondern rennst zurück zur Grube, wirfst dich hinein, als würdest du ins Wasser springen. Ratte zieht hinter dir den Eingang zu.

«Eine Mavic. Die Päderussen», sagst du, außer Atem.

Ratte weiß schon Bescheid. Er rückt seinen Helm zurecht, dreht am hinteren Knopf des Innenfutters, zieht den Gurt unterm Kinn straff. Der Helm sitzt nicht locker, aber er muss etwas tun. Einfach warten hält keiner aus.

Auch du kannst nicht warten. Du duckst dich möglichst tief in eure Grube, beschönigend «Stellung» genannt, in Wirklichkeit ein ein Meter achtzig tiefes, zwei Meter breites, längliches Loch in der sumpfigen Erde, früher mal ein Keller unter einer dieser beschissenen Hütten, die Hütte dazu gibt’s nicht mehr. Die Wände sind aus dünnem Beton, eine Decke gibt es ebenso wenig mehr wie die Hütte, war bestimmt aus Holz, Reste stehen noch. Eine Stellung grabt ihr euch hier nicht, ein scharfer Spaten ist sogar auf der anderen Dnipro-Seite schwer aufzutreiben, hier gar nicht, schließlich seid ihr selbst und alles Dazugehörige mit Booten hergebracht worden, als noch nicht so viel Treibeis auf dem Fluss war.

Nicht mal Spanplatten habt ihr, um die Wände zu isolieren, wie in jedem normalen Unterstand am anderen Ufer, deshalb habt ihr mit Folien und Brettern das Beste versucht. Die Decke besteht aus Balken mit Latten drüber, getarnt mit all dem Müll, der hier so rumliegt, viel zu dünn. In der Ecke steht eine große Eco-Flow-Powerbank und blinkt blau. Die Ladeanzeige zeigt zwölf Prozent. Man muss sie laden, denkst du. Ein paar Meter von eurem Unterstand habt ihr in einer anderen Grube einen kleinen, tragbaren Generator versteckt, den ihr nachts nicht betreibt, aus Angst, die Motorwärme könnte von Wärmekameras entdeckt werden, auch wenn er ganz gut getarnt ist. An den Wänden eurer Grube stehen zwei Pritschen, darauf eure schmutzige Bettwäsche, an Nägeln hängen die Waffen an der Wand, Rattes alte AK-74, dein AR-165 FVPO ukrainischer Bauart und eine Panzerabwehrbüchse RPG18, genannt Fliege, für den Einmalgebrauch.

Rattes Maschinengewehr, eine Kalaschnikow, zeigt schon einen Anflug von Rost, das kommt von der Feuchtigkeit in der Grube, du hast deins besser gepflegt, obwohl du es kein einziges Mal im Gefecht eingesetzt hast. War keine Gelegenheit, kein Gegner. So ein Krieg ist das. Du hast gedacht, hier würde sich das ändern, Koń, aber ist nicht. Jedenfalls bis jetzt. Bald.

Der Aufkleber mit der Gebrauchsanweisung löst sich von der Fliege. Altes sowjetisches Gerät.

Powerbank und Generator sind eine Seltenheit in vorderster Linie, bei der Infanterie. Nicht so bei den Drohnenpiloten. Bei den Piloten war es besser. Aber bei denen bist du nicht mehr.

«Was hocken wir hier?», fragt Ratte und zittert leise, in Erwartung dessen, was auf die Mavic der Päderussen folgt, erst mit dem Unterkiefer, dann mit den Händen, schließlich bebt er am ganzen Leibe.

«Solche Fragen stellen wir nicht», antwortest du. «Überflüssige Frage.»

«Das ist doch kein Kampf», spricht er weiter, zitternd. «Ich habe nicht mal die Spur eines Päderussen gesehen.»

«Geh mal einen Keller weiter, da kriegst du Feuerkontakt, jeden Tag.»

«Ja, toll. Aber hier gibt’s nicht mal ein paar Bäume, um sich irgendwie zu bewegen. Oder zu verstecken. Hier sitzen wir nur und warten ab. Einer von uns wird Trjochsoty, der andere Dwuchsoty.»

Trjochsoty, also Dreihunderter, bedeutet verwundet, Dwuchsoty, Zweihunderter – tot.

«Kommt aufs Gleiche raus», antwortest du.

«Was?» Ratte versteht nicht.

«Dreihundert, zweihundert. Ist doch egal. Mit einer Drohne bringen sie einen Verwundeten hier nicht raus. Hier faulst du, bis du verreckst.»

«Kein Boot?», fragt er, dabei kennt er die Antwort selbst.

Hier stellt man häufig Fragen, die man selbst beantworten kann.

«Bei dem Treibeis? Warum kam das Fressen wohl mit der Drohne?», antwortest du.

«Ich hab gesehen, hier fuhr so ein lustiges NATO-Ding, Kasten auf Raupen, mit Anhänger, ebenfalls auf Raupen, mit so einem Knickgelenk. Können sie den nicht wieder herschicken?»

«Ein BVS, meinst du? BVS minus», sagst du mit einem gewissen Bedauern, denn du selbst hast dich gefreut, als der BVS über den Dnipro und durch die Sümpfe und das Überschwemmungsgebiet am Ufer kam.

«Was ist passiert?»

«Was schon? Letzte Woche zusammengeschossen. Erst ist er im Sumpf abgesoffen, dann haben ihn FPV-Drohnen zerschossen.»

«Wozu sitzen wir dann hier?», fragt er weiter, obwohl er weiß, dass du diese Frage gerade nicht beantworten kannst, und wenn, dann nicht besser als er. «Da, wo wir kürzlich saßen, hatte es wenigstens einen Sinn, man hat gewartet, bis man dreihundert war, dann wurde man abgeholt, ins Lazarett, und dann ab nach Hause. Aber hier, wenn sie hier nicht mal einen Dreihunderter abholen, worauf warten wir dann, Koń, worauf?», fragt er, um nicht wortlos zu warten.

Du weißt keine Antwort. Für Ratte hat dieser Krieg einen völlig anderen Sinn als für dich, du glaubst ja noch, dass dieser Krieg irgendeinen Sinn hat. Du vermagst nur nicht daran zu glauben, Koń, dass im Rahmen dessen, wie du diesen Krieg verstehst, eure Anwesenheit hier, am linken Ufer eures Vaters Dnipro, einen Sinn hat.

Koń ist dein Pseudonym, oder richtiger dein Rufzeichen, позивний, posywny. Auf Ukrainisch Кінь.

Ratte ist Rattes Pseudonym. Ukrainisch Пацюк, Patzjuk.

Du weißt nicht, wie alt Ratte ist. Er wirkt wie Anfang vierzig, im roten Licht deiner Stirnlampe sogar älter, aber ukrainische Männer sehen schon mit Anfang dreißig aus wie über vierzig. Besonders die aus der Provinz. Er ist klein, schlank und traurig, hat einen großen Kopf, schütteren Bartwuchs und helle, müde Augen. Er kommt aus irgendeinem Dorf bei Ternopil. Hat keine Ausbildung außer der, die zwei Jahre Krieg ihm gegeben haben. Vor dem totalen, polnomasschtabnyj – also uneingeschränkten – Krieg lebte er, als gäbe es gar keinen. Ein Jahr lang war er Uber-Fahrer in Warschau, kann ein bisschen Polnisch. 2021 erkrankte seine Mutter, er fuhr zurück, um sie zu pflegen, sie starb trotzdem. Er hatte sonst niemanden auf der Welt. Dann brach der Krieg aus, Ratte ging erst zur Terobrona, zur Territorialverteidigung, wusste selbst nicht, warum, dann wechselte er zur Marineinfanterie, einem guten Kommandeur folgend. Mehr weißt du nicht über ihn, nach zwei Jahren Krieg weiß sogar Ratte nicht viel mehr von sich selbst als das. Alles davor ist verschwunden, verschwommen in der Erinnerung, wie ein vor langer Zeit gesehener Film.

Dafür weiß Ratte nach zwei Jahren Krieg andere Dinge. Zum Beispiel erkennt sein Gehör, aus welcher Richtung ein Anflug kommt, und weiß dann reflexartig, ohne nachzudenken, wie er sich auf den Boden werfen muss, wohin mit dem Kopf, um seine Überlebenschancen ein wenig zu erhöhen. Er weiß, wie er im Wald scheißen muss, ohne sich die Stiefel vollzumachen. Was er nicht weiß und nicht versteht, ist, wie die Streitkräfte der Ukraine funktionieren – jedenfalls nicht so, wie man glauben könnte, nämlich nicht ganz so wie die Sowjetarmee, die Armee, von der Rattes Vater, der in Afghanistan gedient hat, ihm viel erzählt hat.

Andererseits erinnern die Streitkräfte der Ukraine viel mehr an die alte Sowjetarmee, als du glauben möchtest, Koń, du und all jene, die wie du am Anfang des uneingeschränkten Krieges, der für dich überhaupt erst der Kriegsbeginn war, an die einfache Message der ukrainischen Propaganda von einer modernen, westlichen Armee glaubten, mit vielen schönen, draufgängerischen Jungs, die gegen die Kräfte des Bösen kämpfen wie Tolkiens Gondor gegen die Orks.

Zwei

Auch du hast dieser schönen Propaganda einmal geglaubt. Auch wenn sie nicht ganz mit der Realität übereinstimmte, entsprach sie doch einer Art von Wahrheit. Du hattest doch keinen Zweifel, dass du und auch Ratte auf der Seite des Guten und der Gerechtigkeit stehen. Wenn überhaupt ein Krieg in der Geschichte als gerecht bezeichnet werden kann, hast du damals, früher, betrunken, in einer Warschauer Kneipe zu dem letzten Freund gesagt, wenn überhaupt einer, dann dieser.

Und das glaubst du weiterhin, Koń. Aber auch du siehst schon andere Dinge.

«Ratte, erinnerst du dich an diesen Ort in Warschau, so ein kleines Weinlokal am Erlöserplatz?», fragst du auf Polnisch, nur den Rufnamen sprichst du ukrainisch aus.

Fragst, weil du nicht schweigend abwarten willst, was nach der Mavic kommt.

«Wo?»

«In Warschau.»

«Was für ein Warschau, was redest du?», fragt Ratte, als hätte es so eine Stadt nie gegeben.

Ratte hat recht, denkst du. Warschau hat es nie gegeben. Diese Welt dort ist so weit entfernt, als hätte sie nie existiert.

Es gab sie nicht. Nur das hier existiert, der Krieg, die Grube, ihr hier, ein Stück weit vor der Nulllinie, dann die Null, das heißt, die hypothetische Grenzlinie zwischen euch und den Päderussen, und hinter der Linie die Päderussen – denkst du. Tröstlicher Gedanke.

Aber Jagoda würde sich erinnern, wenn er jemals dort gewesen wäre, denkst du. Vielleicht.

Du fragst dich allmählich, warum ihr in diesem miesen Keller hockt und nicht in den guten Kellern, die von den guten Häusern übrig sind, die es nicht mehr gibt, und fragst dich das nur, um die hilflose Wut zu spüren, dass das ungerecht ist, andere sitzen in guten Kellern, haben es trocken und warm, und Betondecken über dem Kopf, keine Bretter wie ihr, ihr müsst in diesem arschgefickten Keller sitzen, weil der gute, den ihr euch ausgeguckt hattet, von einem direkten Treffer einer 152-mm in Schutt gelegt wurde.

Jagoda hat einen guten Keller, doch, das ist etwas, was dich freut. Ihr wurdet kürzlich getrennt, in jeder Einheit muss ein erfahrener Soldat sein, hat der Rottenführer gesagt, ich kann euch nicht beide in einer lassen.

Du denkst darüber nach, um keine Angst zu haben. Soll es endlich kommen. Besser sterben als immer diese Angst.

Und plötzlich, wie immer plötzlich, ebenso überraschend wie erwartet, kommt es. Ein Pfeifen und vier Explosionen. Nicht sehr nah, aber die Erde erbebt doch, es rieselt von den Wänden.

Ratte zittert weiter.

«Wassiljok», sagt er und klappert mit den Zähnen.

«So nah sind sie …?», fragst du dümmlich, halb erstaunt, dass sie wirklich so nah sind, und halb, um die Stille zu übertäuben, doch die Stille stirbt von allein, wieder vier Explosionen, ein ganzes Magazin des Wassiljok, diesmal näher. Mehr als vier Kilometer können sie nicht entfernt sein, das ist die Reichweite des Geschützes. Es gibt keinen Grund, warum sie weiter entfernt sein sollten. Grundsätzlich sind sie sogar viel näher – denkst du –, schließlich haben sie den Wassiljok nicht an die Nulllinie gebracht, die Null ist etwa einen Kilometer entfernt, oder zwei. Oder drei. Das heißt, sie sind viel näher.

«Sie korrigieren mit der Drohne», stellt Ratte das Offensichtliche fest, nur um etwas zu sagen.

Wieder das Pfeifen und vier Explosionen. Scheiß-Wassiljok, gefickter, weißt nicht einmal, ob du das laut sagst oder nur denkst. Gefickter Wassiljok, na chuj. Vier 82-mm-Granaten, geladen in einem Magazin, abgeschossen in Serie, eins nach dem anderen in eure Richtung.

Ein Treffer in eure Grube, und ihr beide seid tot.

Früher oder später sterben wir beide, wird doch niemand das Kriegsende erleben, also was für ein Unterschied, denkst du, aber du belügst dich selbst, Koń.

Es macht einen Unterschied.

Weitere vier Explosionen, eine nach der anderen, bam, bam, bam, bam. Die Erde bebt, die Stoßwelle dringt durch den Eingang in eure Grube, du spürst sie am ganzen Leib. Bam, bam, bam, bam.

Haben den Unterstand nicht getroffen.

Bam, bam, bam, bam.

Die Grube nicht getroffen. Das ist das Einzige in der ganzen Welt, in ihrer ganzen, über Jahrtausende, Millionen Jahre sich erstreckenden Geschichte, was Bedeutung hat. Sie haben unsere Grube nicht getroffen. Vielleicht haben sie irgendeinen Keller getroffen, und die Decke hat nicht standgehalten, geschieht ihnen recht, denen in ihrem guten Keller mit Betondecke. Eure Grube nicht getroffen. Nichts anderes hat Bedeutung.

Bam, bam, bam, bam.

Eure Grube nicht getroffen.

Stille.

Ihr wartet.

Stille.

Wie viel Zeit ist vergangen?

Du guckst auf die Uhr. Die Sekundenanzeige rückt voran. Dann die Minuten, 22:33. Vier. Fünf. Sieben. Neun.

«Vielleicht haben sie aufgehört», sagt Ratte.

Du nickst. Vielleicht. Vielleicht haben sie Angst vor dem Gegenfeuer eurer Artillerie, vielleicht bauen sie gerade ihren Wassiljok ab, der eher einer kleinen Haubitze ähnelt als einem gewöhnlichen Mörser, hängen ihn vielleicht an einen Lkw und fahren auf eine andere Position, bevor er von einem eurer 155-mm-Geschosse getroffen wird.

Möglich.

«Це можливо», sagst du. Tse mozhlywo. Das ist möglich.

Du hättest das auf Polnisch zu Ratte sagen können, doch dein Mund spricht es wie von selbst ukrainisch aus, und plötzlich kommt dir eine Erinnerung.

Drei

Du bist vierzehn. Die neunziger Jahre. Ihr sitzt am Tisch in der Wohnung deines Großvaters Piotrek, in Legnica.

«Хлопчик не може нормально розмовляти українською мовою», sagt dein Opa in seinem rauen Westukrainisch und meint dich. Der Junge kann nicht normal Ukrainisch sprechen, sagt er. Wie kann das sein, wie ist es möglich, dass mein Enkel nicht normal Ukrainisch spricht?

Du verstehst diesen Satz, aber nachsprechen könntest du ihn nicht.

Großvater Piotrek mag seinen polnischen Vornamen nicht, er zieht es vor, ukrainisch Petro genannt zu werden.

«Це можливо. Und was soll er mit Ukrainisch anfangen?», erwidert dein Vater auf Polnisch, wütend. «Wir leben in Polen.»

Beide sind leicht betrunken. Großvater ist wütend auf deinen Vater, weil er dich nicht aufs ukrainische Lyzeum geschickt hat. Er antwortet nicht.

Großvater redet überhaupt nicht viel. Er hat schlohweißes Haar, breite Schultern, einen geraden Rücken, große, abgearbeitete Hände und fünfunddreißig Hektar Landwirtschaft in Miłoradzice, einem hässlichen, vormals deutschen Dorf bei Legnica, in dem er seit 1947 wohnt. Als Kind bist du dorthin gern in die Ferien gefahren. Großvater hat Ukrainisch zu dir gesprochen, du hast wenig verstanden. Großmutter sprach Polnisch, sie war dir lieber.

Der Junge kann nicht normal Ukrainisch sprechen.

Nichts wusstest du von ihm damals, er selbst sagte nichts, und du hast nicht gefragt, niemand hat gefragt. Darüber wurde nicht gesprochen.

Gestorben ist er Anfang der 2000er, drei Jahre nach Großmutter, dein Vater und sein Bruder respektierten seinen Willen und begruben ihn nicht neben seiner Frau in Miłoradzice, sondern, nach einem Gottesdienst im Dom, auf dem Friedhof an der Słowacki-Straße in Przemyśl, denn dort hatten einmal seine Eltern gelegen, auch wenn es ihre Gräber nicht mehr gab. Bei der Beerdigung waren ein griechisch-katholischer Priester und ein Dutzend Altersgenossen deines Großvaters zugegen, finstere Greise mit bestickten Blusen unter dunklen, zu weiten Jacketts, mit Medaillen, die unter den Rockaufschlägen an die Brust geheftet waren. Deinen Großvater nannten sie Petro.

«Wer sind die überhaupt?», fragtest du damals Ewa, deine große Schwester.

Sie sah dich verwundert an. Sie hatte Tränen in den Augen. Du empfandst nichts und wundertest dich über ihre Tränen.

«Veteranen. Kameraden von Großvater», flüsterte sie und wischte sich die Nase.

«Veteranen?», wundertest du dich, als würdest du die Bedeutung dieses Wortes nicht kennen, dabei kanntest du sie, sie kam dir aus irgendeinem Grunde nur völlig unpassend vor.

«Wie dumm du bist.»

«Veteranen sind ehemalige Soldaten.»

«Und?»

«Großvater war doch in Chryns Hundertschaft, im Bataillon von Ren», fuhrst du fort, aber immer unsicherer. Du hast diese Worte nicht zu Ende gesprochen, weil du wusstest, was sie bedeuten, sie klangen dir irgendwie im Kopf, du hast sie von Kind an gehört, Chryns Hundertschaft, Rens Bataillon, was immer das heißt.

«Ja, und?»

«Du meinst, das sind Veteranen? War das denn eine normale Armee …?», versuchtest du dich herauszuwinden, weißt selbst nicht, warum.

«Und die von der AK, das sind Veteranen …?»

Du antwortetest nicht. Schweigend standet ihr da. Die grummligen Greise guckten zu euch herüber, zu Petros Enkelkindern, und es kam dir vor, als guckten sie mit Widerwillen.

«Und er war von dort, richtig? Aus der Gegend von Przemyśl?», fragtest du schließlich Ewa.

«Ja. Aus dem Dorf Krzeczkowa. Großvaters Vater war Lehrer in Przemyśl, aber sie stammten aus Krzeczkowa.»

«Warum ist er dann nicht zurückgegangen, als das möglich war?»

«War es denn möglich? Wohin hätte er gehen sollen? In seinem Haus wohnte jemand.»

«Nach Przemyśl, wenigstens.»

«Mag sein, aber wozu? In Miłoradzice hatte er vierzig Hektar. Hier nur Gräber. Was soll jemand mit Gräbern, wenn er woanders Landbesitz hat?»

Der Priester hielt die Seelenmesse, der Sarg sank ins Grab, der Priester verzog sich, die alten Männer in Stickblusen sangen Зродились ми великої години, und du verstandst die Worte irgendwie, auch wenn du sie nicht kanntest, dir fiel ein, wie Großvater dieses Lied gesummt hatte, wenn er mit dir als Kind Schach spielte, nur die Melodie, ohne Worte. Zu großer Stunde sind wir geboren, aus den Flammen des Krieges, dem Feuer der Schüsse.

Dann seid ihr zu viert nach Wrocław zurückgefahren, in einem Opel Astra Kombi, dem geliebten Auto der Eltern. Vater saß am Steuer, Mutter vorn, du und deine Schwester auf dem Rücksitz. Eine gehobene Stimmung herrschte, aber ohne Tränen und Traurigkeit.

«Warum sind wir keine Ukrainer? Wenn Großvater doch in der UPA war?», fragtest du unvermittelt.

In deiner Frage schwang kein Vorwurf mit, du wolltest überhaupt kein Ukrainer sein, nie wäre dir das in den Sinn gekommen. Du fragtest aus Neugier. Wie das kam, dass du nicht die Nationalität deines Großvaters geerbt hast, obwohl du seinen ukrainischen Namen trugst, der auf Polnisch geschrieben allerdings nicht besonders auffiel, sich nicht von den Namen deiner Altersgenossen abhob. Du hattest früher nie darüber nachgedacht. Erst als Großvater Piotr, also Petro, gestorben war, hast du bemerkt, dass diese Frage überhaupt in deinem Leben existiert.

Vater schwieg. Mutter sah Vater an.

«Antworte ihm», sagte sie und berührte ihn an der Schulter, du erinnerst dich an diese Geste.

Vater brummelte nur.

«Na, antworte schon.»

«Was gibt’s da zu antworten? Da ist nichts zu reden. Und immer gleich UPA. Das war doch ein Rotzlöffel damals. Vielleicht ist er irgendwo beigetreten, aber gekämpft hat er nicht, Munition getragen vielleicht, ich weiß nicht.»

Du wusstest, dass das nicht stimmte. Wie durch einen Nebel erinnertest du dich an die Kriegserzählungen deines Großvaters.

«Aber er fragt, warum sie keine Ukrainer sind», sagte Mama, und du sagtest nichts.

«Das ist doch völlig egal, dummes Zeug. Wichtig ist, dass wir Menschen sind. Polen ist in der Europäischen Union. Wir sind Europäer.»

«Mama ist schließlich Polin. Und Oma war auch Polin. Großvater hat sie in Miłoradzice kennengelernt», sagte Ewa.

«Weiß ich doch», hast du erwidert, obwohl du das Letzte nicht wusstest.

«Großmutter war keine Polin.» Vater wurde mit einem Mal lebhaft. «Sie war Deutsche. Aus Breslau. Das heißt, nur da geboren.»

«Oma Tosia …?», wunderte sich Mama. «Was redest du?»

«Hab ich dir das nie erzählt?»

«Du sprichst überhaupt nie von eurer Familie. Von der Geschichte», erwiderte sie bitter. «Ihr habt ja nicht mal alte Fotos.»

«Dieses Geplapper bringt nichts. Du selbst wolltest nicht, dass dein Vater es weiß.»

«Warum wolltest du nicht, dass Opa Władek es weiß?», wollte Ewa wissen, älter als ich und vorlaut.

«Weil wir aus Wolhynien waren und Opa Władek die Ukrainer nicht mochte», erwiderte Mama trocken, in einem Ton, der jede Diskussion beenden sollte.

«Aber warum mochte er sie nicht?»

«Siehst du?», triumphierte Vater. «Das kommt von dem Gerede.»

«Opa Władek mochte die Ukrainer nicht, weil sie seine Eltern und zwei Schwestern ermordet haben, verbrannt in der Scheune in Gucin, er als Einziger konnte entkommen», sagte Mama in einem Ton, als stellte sie fest, dass Opa Władek Schuster war, was auch stimmte.

«Mein Vater hat niemals auch nur einen Fuß nach Wolhynien gesetzt, die ganze Familie stammt doch aus der Gegend von Przemyśl», wollte Vater sich verteidigen. «Außerdem, das war alles nicht so klar, du weißt doch, wie die polnische Politik vorher …»

«Ich weiß. Aber wenn man Menschen in der Scheune verbrennt, ist das ganz klar. Doch das hat keine Bedeutung. Erzähl von deiner Mutter, das habe ich wirklich nicht gewusst.»

«Was gibt’s da zu erzählen? Ich weiß so gut wie nichts von ihr. Sie war fünfzehn, als der Krieg zu Ende ging, und achtzehn, als sie mich zur Welt brachte, mein Vater war nur wenig älter, ihre Eltern waren bei einem Luftangriff umgekommen oder bei Kämpfen in Breslau, ich weiß nicht, jedenfalls war sie Waise. Die Polen, die nach Miłoradzice kamen, haben sich um sie gekümmert, und dort hat sie Großvater kennengelernt. Ich weiß nicht einmal, wie sie auf Deutsch hieß, sie sagte, sie wisse es nicht mehr.»

«Ich glaube, sie hat gelogen», sagte Mama, und Vater stimmte mit einem wortlosen Nicken zu, keiner sagte ein Wort.

Da erinnerst du dich, dass Oma auf Deutsch gesungen hat, du hast sie nie gefragt, warum, bis sie gestorben war und du sie nicht mehr fragen konntest.

«Papa, dann bist du eigentlich halb Deutscher, halb Ukrainer?», hast du gefragt, jetzt erst recht neugierig.

Vater fuhr an den Randstreifen, hielt an und drehte sich im Sitz um. Er sah dich an, als könne er sich nicht zwischen Zorn und Angst entscheiden.

«Ich bin ein normaler Pole. Merk dir das», sagte er schließlich.

«Dann sind wir so was wie Mischlinge», lachte Ewa nervös.

«Ach was, Mischlinge. Wir sind normale Polen. Normale Menschen.»

«Aber du bist aufs ukrainische Lyzeum in Legnica gegangen, oder …?», fuhr Ewa fort, sichtlich amüsiert.

«Na ja, und? Ich wollte gar nicht. Batjko bestand darauf. Mich hat das nicht interessiert. Wir sind eine normale polnische Familie. Polen ist in der Europäischen Union.» Vater sprach immer schneller, immer erregter, die Linke ums Lenkrad gekrallt. «Dummes Zeug, ich hasse das alles, diese Stickblusen, Slawa Ukraini, Ruhm den Helden, diese Lieder, all diesen Blödsinn, Wolhynien, UPA, Ostgebiete oder nicht, wen interessiert das denn, wozu habe ich in Warschau studiert, Polen ist in der Europäischen Union, Wrocław ist in der Europäischen Union, wir alle sind Europäer, diese Nationalismen, das ist Vergangenheit, das interessiert heute keine Sau mehr. Wir können jetzt endlich normal leben.»

Mama legte ihm die Hand aufs Knie. Sie bat ihn, sich nicht so aufzuregen. Wir fuhren weiter, und ihr habt nie mehr darüber gesprochen, dann ist Vater gestorben, so wie Großvater, plötzlich und im Schlaf, nur viel jünger.

Mama blieb allein in der Breslauer Wohnung mit den hohen Decken, in dem alten deutschen Mietshaus mit vom Zigarettenrauch vergilbten Gardinen. Du hast sie manchmal besucht, sie rauchte und war in Einsamkeit verknöchert. Nach Warschau wollte sie nicht ziehen, obwohl dir daran lag, auch Ewa lag daran, aber sie wollte nicht. Sie war vier Jahre älter als Vater, im Gegensatz zu ihm sehr streng, konsequent, wirkte geradezu kühl. Nur selten hat sie dich in den Arm genommen, nie hast du sie weinen sehen, so als hätte sie überhaupt keine Tränen. Vater war leicht zu rühren, er weinte manchmal bei Filmen, Mutter nie.

Später hast du dich überhaupt nicht mehr bei ihr gemeldet.

Die Ukraine war nach Vaters Tod kein Thema mehr bei euch zu Hause, auch als er noch lebte, war das selten. Die Eltern waren nicht religiös, haben dich aber in einer römisch-katholischen Kirche taufen lassen, Ukrainisch konntest du fast gar nicht, nur das aus der Kindheit, aus den Ferien in Miłoradzice. In die Ukraine bist du das erste Mal 2016 gefahren, nach Kyjiw, einfach so, ohne Grund. Zum city break, damals, 2016, war das ein Modebegriff, city break. Davor warst du nicht mal in Lemberg gewesen, wozu auch, hast du gedacht. In Kyjiw hast du das erste Mal Ukrainer getroffen, bei denen sich, wie bei deinem Großvater, alles um die Ukraine drehte, alles war auf die Ukraine bezogen, alles betraf die Ukraine.

Sie konnten keinen einzigen Satz sagen ohne «Ukraine» – danach erklärten die Kyjiwer Bekannten, auf deren Einladung du gekommen warst, dir leicht verlegen, die Leute seien eben Galizier, aus Lemberg, die seien halt so, humorlos, ohne Distanz, immer nur Ukraine, denn kurz zuvor hatte ein junges Mädchen, Philologiestudentin von irgendwas, dich wütend angeschrien, du solltest «in die Ukraine», nicht «nach der Ukraine» sagen, und als du ihr erklären wolltest, dass man das in Polen so sagt, zum Beispiel «nach Ungarn», oder «nach Kuba», schrie sie noch mehr herum, dass die Ukraine keine Insel ist, Ungarn auch nicht, lag dir auf der Zunge, stattdessen sagtest du, dass dein Großvater Ukrainer aus Przemyśl war, sogar in Chryns Hundertschaft – da sprachen deine Lippen plötzlich die Worte deiner Schwester nach, nach all den Jahren, du warst selbst überrascht, dass diese Wendung sich so lange in deinem Gehirn verstecken konnte wie in einem Bunker unter der Decke des Bewusstseins – und ihn habe das nie gestört, dass man auf Polnisch «nach der Ukraine» sagt, das verschlug dem Mädchen die Sprache, sie guckte dich nur noch angewidert an wie jemanden, der nicht mal ihr Geschrei verdient hat. Du wartetest nur darauf, dass sie dich einen Verräter nennt, das tat sie nicht, aber du warst sicher, dass sie es dachte.

Kyjiw hat dir sogar ein bisschen gefallen, du hast dir neugierig die frischen Spuren des Maidan angeguckt, von Krieg war keine Spur. Von dem ganzen Ausflug kamst du mit einem Gefühl der unartikulierten Erleichterung darüber zurück, dass es dir trotz des Großvaters aus Chryns Hundertschaft, Rens Bataillon, nie in den Sinn gekommen war, dich auch nur ein bisschen als Ukrainer zu fühlen. Das, was du in Polen tatst und wer du in Polen warst, hättest du niemals gegen die Zugehörigkeit zu diesem seiner selbst so unsicheren Volk eingetauscht, zu einem Staat, der zerrissen war zwischen dem nie bewältigten, aus dem neunzehnten Jahrhundert stammenden Nationalismus der Westukraine und dem sowjetischen, russisch-imperialen Sumpf, dem Schlamm der Geschichte, in dem der Mensch nichts bedeutet, solange er nicht sehr viel bedeutet, und viel bedeuten, das schaffen nur sehr wenige, die schweigende, graue Mehrheit bedeutet nichts. Du hast diese Ukraine besucht wie ein Freilichtmuseum, einen Freizeitpark und wolltest mit ihr nichts zu tun haben, nach diesem Besuch.

Vier

Und jetzt sitzt du in einer Grube am schlechten Ufer eures Vaters Dnipro.

Du möchtest gern an die Drakkare der Waräger denken, wie sie vom Dnipro ins Schwarze Meer fuhren, vorher gezogen, um die Stromschnellen zu umschiffen, die es heute nicht mehr gibt, du versuchst regelrecht, diesen Gedanken in dir zu wecken, schließlich bist du studierter Historiker, doch dein Gehirn will nicht an die Waräger und ihre Langboote denken, nicht an Askold und Dir, es denkt an die Stille, die von keinem nahen Anflug gestört wird.

Manchmal denkst du an dein Gehirn wie an etwas von dir Getrenntes, als läget ihr in einem ewigen Krieg um die Gewalt darüber, was ihr gemeinsam erschafft.

«Haben wohl aufgehört», sagt Ratte.

Du guckst auf die Uhr. Zwanzig Minuten. Gegenfeuer der Artillerie gab es nicht. Haben wohl aufgehört. Du greifst zum Funkgerät.

«Rosomak, Росомаха, я Кінь, на зв'язок, hier Koń, kommen, na swjasok.»

«Koń, hier Rosomak», antwortet euer Kompanieführer, aber soweit du weißt, kommt das vom Beobachtungsposten des Bataillons. «Wie ist es bei euch, alle in der Stellung?»

«Rosomak, hier Koń. Plus, plus. Ich bin 450. Kiniec swjasku. Ende.»

450 bedeutet alles in Ordnung.

Hättest du nicht gemeldet, dass ihr lebt, Koń, dann hätte der Beobachtungsposten nach einer Weile befunden, dass die Stellung nicht mehr existiert, und hätte euren Keller mit eigenem Feuer belegt.

«Lass uns was essen», sagt Ratte.

Du weißt, du kriegst nichts runter. Dir fällt das Lied ein, das deine Großmutter auf Deutsch gesungen hat. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter.

«Meine Großmutter war Deutsche, glaube ich», wirfst du ein. «Aber sie hat nie darüber gesprochen.»

«Plus. Lass uns was essen», sagt Ratte schulterzuckend. Ihn interessiert es einen Dreck, wer deine Großmutter war, Koń, aber reden lässt er dich. In den Unterständen, in den Kellern, den Gruben sagt man unter dem Beschuss viele bedeutungslose Dinge.

Was soll ich damit, sagt seine Geste, aber rede ruhig weiter, Mann.

Du öffnest das Paket mit der amerikanischen Fertigmahlzeit und breitest im schummrigen Licht der Stirnlampe den Inhalt aus, suchst nach dem Hauptgang, da ist er, guckst nicht nach, was das ist, gießt Wasser in den chemischen Erhitzer, steckst das Paket hinein und stellst die Uhr auf drei Minuten, in der Zwischenzeit schmierst du dir die widerliche Käsemasse auf den Cracker.

Ratte tut das Gleiche.

Einen Augenblick lang esst ihr schweigend.

Du hast große Lust auf Alkohol, egal welchen, nicht viel, nur das Brennen in der Kehle und dann spüren, wie sich die Wärme in den Adern ausbreitet, du denkst an die Bar in deiner Warschauer Wohnung: Whisky, Bourbons und Gins, Mixutensilien, Bitter Lemon, ein Sieb, Shaker und der große Weinkühlschrank, der immer mindestens halb voll war.

Du weißt sogar noch, welche Flaschen auf der Rollbar standen, als du einen letzten Blick in die Wohnung warfst, ob du auch nichts vergessen hättest: der geöffnete, aber gerade erst gekostete Laphroaig, dein Lieblingsgin, Botanist, zwei Flaschen Aberlour, und eine Flasche teuren Hennessy, den du zum vierzigsten Geburtstag bekommen und aus irgendeinem Grund bis da nicht geöffnet hattest, ein letzter Blick auf die Bar, dann hast du dich umgedreht, die Tür geschlossen, den Schlüssel umgedreht, und vorbei. Du wusstest nicht, ob du die Wohnung das letzte Mal gesehen hast. Im Grunde weißt du das bis heute nicht, obwohl du nicht erwartest, Koń, das Kriegsende zu erleben, Hoffnung ist etwas für Dummköpfe, und zu denen gehörst du nicht.

Du sehnst dich nicht nach dieser Wohnung, du denkst fast nie an sie, deine Schwester hat die Schlüssel, du hast ihr vor längerer Zeit geschrieben, sie könne sie nutzen, und sie antwortete, sie werde die Pflanzen gießen.

«Nimm sie dir oder wirf sie weg», hast du per WhatsApp geantwortet.

«Ich werde sie gießen, bis du zurück bist.»

«Ich komme nicht zurück», schriebst du, aber das hast du nicht abgeschickt. Hast die Message gelöscht und nichts weiter geschrieben.

Niemand kommt zurück.

Du sehnst dich also nicht nach dieser Wohnung, aber du würdest gern einen Whisky trinken, wenigstens einen Finger breit, aus dem Blechbecher.

«Jetzt ein Whisky wär gut», sagst du.