6,99 €

Mehr erfahren.

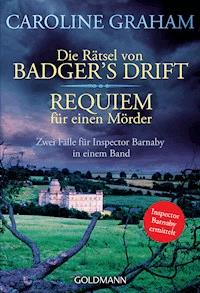

Zwei Fälle für Inspector Barnaby in einem Band

Die Rätsel von Badger's Drift

Badger's Drift ist ein verschlafenes Dorf zwischen sanften grünen Hügeln. Dort wird Miss Emily Simpson Zeugin eines Vorfalls, der von ihr besser unentdeckt geblieben wäre, denn kurz darauf ist die freundliche alte Dame tot. Als Chief Inspector Barnaby sich des Falles annimmt, kommt er langjährigen Rivalitäten, Skandalen und Affären auf die Spur.

Requiem für einen Mörder

Gebannt verfolgen die Theaterbesucher den Selbstmord von Salieri in einer Aufführung von „Amadeus“. Aber der Darsteller stirbt tatsächlich – jemand muss ihm ein echtes Messer untergeschoben haben. Inspector Barnaby stellt fest, dass fast alle Darsteller als Täter in Frage kommen...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 940

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Die Rätsel von Badger’s Drift

Badger’s Drift: Ein verschlafenes englisches Dorf, das zwischen grünen Hügeln friedlich vor sich hin döst. Bis die Idylle von einem schrecklichen Ereignis jäh zerstört wird. Miss Emily Simpson, eine freundliche ältere Dame, wird beim Spazierengehen im Wald Zeugin eines Vorfalls, der besser unentdeckt geblieben wäre – vor allem für Miss Emily. Als sie stirbt, findet der Arzt zwar keinerlei Hinweise auf einen unnatürlichen Tod, aber Miss Emilys alte Freundin Luca Bellringer ist mißtrauisch. Hartnäckig setzt sie dem unwilligen Inspector Barnaby so lange zu, bis er schließlich nachgibt und den Fall untersucht. Tatsächlich entdeckt der bald Risse in der blankpolierten Fassade des Dorfes ...

Requiem für einen Mörder

Eine Truppe von Laiendarstellern, die Causton Amateur Dramatic Society, probt Peter Shaffers »Amadeus«. Doch dann bricht der Darsteller des Salieri bei der Premiere tot zusammen: Statt einer harmlosen Attrappe hatte man ihm ein echtes Messer für seine Selbstmordszene untergeschmuggelt. Inspector Barnaby muß bald feststellen, daß fast alle Darsteller als Täter für dieses perfide Verbrechen in Frage kommen.

Autorin

Caroline Graham wurde 1931 in Warwickshire geboren. Ihre Serie um Inspector Barnaby machte sie zum Star unter den britischen Krimiautorinnen. So wurde der Roman »Die Rätsel von Badger’s Drift von der Crime Writers’ Association unter die hundert besten Krimis und die zehn besten »Whodunnits« aller Zeiten gewählt. Auch die auf den Büchern basierende Fernsehserie »Inspector Barnaby«, die in Deutschland vom ZDF ausgestrahlt wird, hat eine riesige Fangemeinde. Caroline Graham lebt heute in Suffolk.

Inhaltsverzeichnis

Die Rätsel von Badger’s Drift

Aus dem Englischen von Ursula Walther

Die Originalausgabe von »Die Rätsel von Badger’s Drift« erschien 1987 unter dem Titel »The Killings at Badger’s Drift« bei Century Hutchinson Ltd., London

Und die Begier, ein allgemeiner Wolf, Zwiefältig stark durch Willkür und Gewalt, Muß dann die Welt als Beute an sich reißen Und sich zuletzt verschlingen.

Troilus und Cressida Erster Aufzug: 3. Szene

PROLOG

Sie ging kurz vor der Teestunde im Wald spazieren, als sie sie sah. Es war nicht ihre Absicht gewesen, leise umherzuschleichen, aber der weiche Waldboden mit dem verrotteten Laub und den Pflanzen dämpfte ihre Schritte, und die dichtstehenden, hohen Bäume schienen außerdem die Geräusche zu verschlucken. An manchen Stellen durchdrang die Sonne das Blätterdach, und grelle, weiße Strahlenbündel unterbrachen das gedämpfte Licht.

Miss Simpson wanderte durch diese Lichtstrahlen und richtete den Blick auf den Boden. Sie suchte nach der Korallenwurz. Sie und ihre Freundin Lucy Bellringer hatten diese Orchideenart vor fünfzig Jahren, als sie noch junge Frauen gewesen waren, zum erstenmal entdeckt. Sieben Jahre waren vergangen, bis sich die kleinen Blüten erneut gezeigt hatten, und damals hatte sie Lucy gefunden und war mit Triumphgeschrei ins Unterholz gekrochen.

Seit diesem Tag lagen sie miteinander im Wettstreit. Jeden Sommer streiften sie durch den Wald, manchmal getrennt, manchmal gemeinsam, und suchten eifrig nach den Blumen. Voller Hoffnungen und mit geschärftem Blick, bewaffnet mit Notizbuch und Stift, marschierten sie durch die düsteren Buchenwälder. Wer zuerst fündig wurde, mußte die Verliererin zum Trost zum Tee mit üppiger Verköstigung einladen. Die Orchidee blühte nur selten und, wegen des weitverzweigten Wurzelstocks, nicht immer zweimal am selben Ort. In den letzten fünf Jahren hatten die beiden Freundinnen ihre Suche immer früher begonnen. Jede wußte natürlich, daß die andere allein Streifzüge unternahm, obwohl keine ein Wort darüber verlor.

Also wirklich, dachte Miss Simpson, während sie mit ihrem Stock vorsichtig in einem Busch Glockenblumen herumstocherte, wenn das so weitergeht, dann gehen wir schon los, obwohl noch überall Schnee liegt.

Wenn es Gerechtigkeit in dieser Welt gab (und Miss Simpson glaubte fest daran), dann war sie 1987 dran. Lucy hatte 1969 und 1978 gewonnen, aber dieses Jahr . . .

Sie schürzte die beinahe farblosen Lippen. Sie hatte ihren alten Strohhut auf, aber der Schleier, der das Gesicht vor Bienen und anderen Insekten schützen sollte, war zurückgeschlagen, und sie trug ein ausgebleichtes Baumwollkleid, faltige weiße Strümpfe und ziemlich ausgetretene, mit Grasflecken übersäte Tennisschuhe. In den Händen hielt sie ein Vergrößerungsglas und einen zugespitzten Stock, an dem ein rotes Band befestigt war. Sie hatte bereits fast ein Drittel des kleinen Wäldchens abgesucht und bahnte sich jetzt einen Weg tiefer ins Dickicht. Es konnten leicht zehn Jahre vergehen, bis sich wieder Blüten der Korallenwurz zeigten, aber der Winter war naß und kalt und der Frühling sehr feucht gewesen – beides gute Vorzeichen! Und der heutige Tag war irgendwie verheißungsvoll . . .

Miss Simpson blieb stehen und atmete tief durch. Am Abend zuvor hatte es leicht geregnet, und so war die warme Luft heute besonders schwül und schwer von dem Duft nach Blumen, Blättern und süßlichem Moder.

Sie näherte sich einer dicken Eiche, die mit rissigen Parasolen bewachsen war. Üppige Büschel Nieswurz wucherten um den Stamm.

Und da waren sie. Fast gänzlich versteckt unter einer verrotteten Laubschicht, die braun und weich wie Schokoladenstreusel den Boden bedeckte. Miss Simpson schob vorsichtig die modrigen Krümel zur Seite und schreckte dabei ein paar Insekten auf, die sich hastig in Sicherheit brachten. Die Blüten schimmerten in dem Dämmerlicht, als wären sie von innen beleuchtet. Es war eine seltsame Pflanze: sehr hübsch, die zart gesprenkelten, blaß gelb-braunen Blütenblätter öffneten sich wie Schmetterlingsflügel vom Kelch, aber es fehlte jede Spur von Grün. Sie hatte keine Blätter, und auch die Stiele waren dunkel und rot und braun marmoriert. Miss Simpson kauerte sich hin und bohrte ihren Stock in die Erde, um die Stelle zu markieren. Das rote Band regte sich nicht in der windstillen Luft. Sie beugte sich weiter vor, und ihr Kneifer rutschte dabei über die große, knochige Nase. Sie zählte die Blüten. Es waren sechs. Lucy hatte beim letztenmal nur vier gefunden. Ein doppelter Triumph!

Sie erhob sich aufgeregt und schlang die Arme um sich; am liebsten hätte sie einen Freudentanz aufgeführt. Du wirst dich wundern, Lucy Bellringer, du bist zweifach besiegt! Aber Miss Simpson ließ sich nicht allzu lange von den Triumphgefühlen hinreißen. Das wichtigste war jetzt die Tee-Einladung. Sie hatte sich das letzte Mal, als Lucy in der Küche gewesen war, um noch einmal Teewasser aufzusetzen, Notizen gemacht, und auch wenn sie nicht protzig erscheinen wollte, hatte sie beschlossen, doppelt so viele verschiedene Sandwiches, vier Kuchensorten und zum Schluß ein selbstgemachtes Pflaumenschlehen-Eis anzubieten. Sie hatte eine ganze Schüssel voll schöner, reifer Pflaumenschlehen in der Speisekammer stehen. Die Vorfreude übermannte sie, und sie blieb eine Weile ganz still stehen. Sie sah ihren Queen-Anne-Tisch mit der hübsch bestickten Spitzendecke von Großtante Rebecca und all den Köstlichkeiten schon vor sich.

Bananenbrot mit Datteln, Teekuchen mit vielen Früchten, Mandeltörtchen, Pfefferkuchen und Nußplätzchen, Zitronenquark mit geschlagener Sahne, Ingwer- und Orangenkringel. Und vor dem Eis Toastschnitten mit Anchovis und Leicesterkäse. . .

Da war ein Geräusch. Man hat immer die Illusion, dachte sie, daß mitten im Wald absolute Stille herrscht. Aber das war ganz und gar nicht der Fall. Nur gehörten die Geräusche so sehr zur Umgebung, daß sie die Ruhe eher unterstrichen, als sie zu stören – die Bewegungen kleiner Tiere, das Rascheln von Blättern und vor allem das Zwitschern und Klagen der Vögel. Aber das hier war etwas anderes. Miss Simpson rührte sich nicht vom Fleck und lauschte.

Es klang wie ein gequältes Keuchen, und für einen Moment glaubte Miss Simpson, daß ein großes Tier in eine Falle geraten sei, aber dann hörte sie plötzliche leise Schreie und ein eigenartiges Stöhnen, das eindeutig von einem menschlichen Wesen stammte.

Miss Simpson zögerte. Unter dem dichten Blätterdach war kaum auszumachen, aus welcher Richtung die Laute kamen. Sie schienen von dem Dickicht abzuprallen wie ein Ball. Sie trat über ein Farnbüschel und horchte wieder. Ja – es kam ganz sicher von dort. Sie schlich auf Zehenspitzen weiter, als wüßte sie schon im voraus, daß das, was sie entdecken würde, besser für immer ein Geheimnis bliebe.

Sie war dem Ursprung der Geräusche schon ziemlich nahe, nur noch ein dichter Busch befand sich zwischen ihr und dem Keuchen. Einen Moment blieb sie stocksteif vor der grünen Barriere stehen, teilte dann vorsichtig die Zweige, um durch die Lücke zu spähen. Um ein Haar wäre ihr ein Schrei des Entsetzens entfahren.

Miss Simpson war eine jungfräuliche Lady, und ihre Bildung in gewissen Dingen konnte nur als unzureichend bezeichnet werden. Als Kind war sie von einer Gouvernante unterrichtet worden, die mit hochrotem Kopf und stammelnd diesen Teil der ›Naturwissenschaft‹ vage gestreift hatte. Sie hatte nur flüchtig von Vögeln und Bienen gesprochen, die Beschaffenheit der menschlichen Anatomie jedoch vollständig außer acht gelassen. Aber Miss Simpson war fest davon überzeugt, daß nur ein wirklich kultivierter Geist den Antrieb und den Trost für ein langes, glückliches Leben bieten konnte, und deshalb hatte sie in ihrer späten Jugend unerschrocken die großen Kunstwerke in Italien, Frankreich und Wien besichtigt. Daher wußte sie sofort, was hier direkt vor ihren Augen vor sich ging. Die verschlungenen nackten Arme und Beine (es schienen mehr als nur je vier Glieder zu sein) schimmerten feucht – genau wie die Körper von Cupido und Psyche. Der Mann umklammerte mit der Hand eine Haarsträhne der Frau und zog brutal ihren Kopf zurück, während er ihre Schultern und Brüste mit Küssen bedeckte. Miss Simpson konnte ihr Gesicht zuerst sehen. Es war ein Schock, aber als die Frau ihren Geliebten von sich stieß und sich lachend über ihn rollte . . .

Miss Simpson blinzelte und blinzelte noch einmal. Wer hätte das je für möglich gehalten? Sie ließ die Zweige los, hielt die Luft an und atmete dann langsam wieder aus. Eine ganze Weile blieb sie wie angewurzelt stehen und überlegte, was sie jetzt tun sollte. Widersprüchliche Gedanken schossen ihr durch den Kopf, und ihre Gefühle waren völlig verworren. Dieser Anblick war schockierend, entsetzlich peinlich und abstoßend, und doch spürte sie, daß sie eine schwache Erregung überkam, die sie jedoch augenblicklich resolut unterdrückte. Sie kam sich vor, als hätte ihr jemand eine tickende Bombe in die Hand gedrückt. Die Umstände und ihre Veranlagung hatten sie dazu gebracht, all dem Durcheinander und den Schwierigkeiten, die bei der Bräutigamsuche, der Verlobungszeit und der Ehe mit ihren Konflikten unweigerlich entstanden, aus dem Wege zu gehen, und deshalb fühlte sich Miss Simpson dieser Situation überhaupt nicht gewachsen.

Ärgerliche Empörung brach sich Bahn, und beinahe hätte sie mißbilligend mit der Zunge geschnalzt. Ausgerechnet mitten im Wald! Dabei hatten die beiden doch ein Zuhause, sie hätten ihre Spielchen gut hinter verschlossenen Türen treiben können. Dieses Pärchen hatte ihr den wundervollen Tag gründlich verdorben.

Miss Simpson mußte sich so leise davonmachen, wie sie gekommen war. Sie betrachtete aufmerksam den Boden. Auf keinen Fall durfte sie auf trockene, knackende Zweige treten. Und je früher sie diesen Ort verließ, um so besser. Nach allem, was sie wußte, müßten die beiden bald . . . na ja, sie müßten in Kürze jenen Punkt erreichen, den Menschen eben so anstreben.

Plötzlich schrie die Frau auf. Es war ein eigenartiger, schrecklicher Schrei, und ein Vogel flatterte aus dem Gestrüpp und streifte Miss Simpsons Gesicht. Miss Simpson kreischte erschrocken auf, wirbelte beschämt bei dem Gedanken, man könnte sie hier sehen, herum und rannte los. Sekunden später stolperte sie über eine Wurzel. Sie stürzte, achtete aber in ihrer Panik nicht auf den Schmerz, sondern mühte sich sofort wieder auf die Füße und lief weiter. Hinter sich hörte sie dumpfe Geräusche und ein Rascheln, offenbar waren sie aufgesprungen und schoben die Äste beiseite, um nachzusehen, was vor sich ging. Bestimmt erkannten sie sie. Sie mußten. Schließlich war sie erst ein paar Meter von ihnen entfernt. Aber nackt, wie sie waren, würden sie sie doch sicherlich nicht verfolgen, oder?

Ihre achtzig Jahre alten Beine gehorchten Befehlen, die sie seit sehr langer Zeit nicht mehr ausgeführt hatten. Sie flogen in seltsamen Winkeln schräg nach hinten und trugen Miss Simpson in unglaublicher Geschwindigkeit bis zum Waldrand. Dort lehnte sie sich an einen Baumstamm, lauschte und rang nach Atem; sie preßte die Hand auf die flache, schmerzende Brust und brauchte volle fünf Minuten, bis sie sich so weit gefaßt hatte, daß sie langsam nach Hause gehen konnte.

Später, am Abend, saß sie in ihrem Sessel am Fenster und beobachtete, wie die Nacht über den Garten hereinbrach. Sie hatte das Fenster weit aufgestoßen und sog tief den Duft des Ziertabaks und der Levkojen ein, die sie nah ans Haus gepflanzt hatte. Am anderen Ende der Rasenfläche leuchteten die kleinen, weißen Bienenstöcke, denen ihr Haus den Namen »Bienenstock-Cottage« verdankte, im diffusen Dämmerlicht beinahe blau.

Seit ihrer Heimkehr vor etwa drei Stunden saß sie so da. Essen konnte sie nicht, und der Schmerz in ihrem Schienbein wurde immer stärker. Je mehr sie grübelte, um so unsicherer wurde sie, wie sie sich verhalten sollte.

Alles war jetzt anders. Sie wußte, daß die beiden sie gesehen hatten. An dieser Tatsache war nicht zu rütteln, auch wenn sie es sich noch so sehr wünschte. Sie hätte alles dafür gegeben, wenn sie die Zeit bis gestern hätte zurückdrehen können. Ihre Eitelkeit hatte sie in diese mißliche Lage gebracht: der Wunsch, ihre Freundin auszustechen und zu besiegen. Geschah ihr ganz recht. Sie seufzte niedergeschlagen. All die Selbstkritik löste jedoch nicht ihr Problem.

Sie fragte sich, ob sie zu ihr kommen und mit ihr reden würden – ein kalter Schauer lief ihr bei diesem Gedanken über den Rücken. Sie stellte sich vor, wie diese Unterhaltung zu dritt wohl ablaufen mochte. Die gräßliche Verlegenheit. Oder war dem Pärchen die Situation vielleicht gar nicht so peinlich? Es gehörte schon eine Portion Unverfrorenheit und Schamlosigkeit dazu, sich unter freiem Himmel auf diese Weise auszutoben. Möglicherweise sollte sie selbst die Initiative ergreifen und auf die beiden zugehen. Ihnen versichern, daß sie Stillschweigen bewahren würde. Miss Simpsons empfindsame Seele schreckte vor dieser Vorstellung zurück. Ein solcher Schritt würde den Eindruck erwecken, daß sie weitere Intimitäten forcierte, und das war ganz gewiß nicht ihre Absicht. Merkwürdig, dachte sie, plötzlich erfährt man etwas Erschreckendes von zwei Menschen, die man gut zu kennen glaubte. Das schien all das frühere Wissen über sie zu beeinflussen, ja beinahe auszulöschen. Sie rutschte unbehaglich in ihrem Sessel hin und her und biß die Zähne zusammen, als der Schmerz durch ihr verletztes Bein stach. Sie dachte wehmütig an den Moment, als sie die Orchidee gefunden hatte, und an die Vorfreude auf den gemeinsamen Tee mit Lucy. Jetzt durfte sie Lucy nie davon erzählen. Alles erschien ihr besudelt und verdorben. Miss Simpson erhob sich aus dem Sessel und ging durch die Küche in den ruhigen, duftenden Garten. Ihre Lieblingsrose, die Papa Meilland, die sie in die Nähe der Hintertür gepflanzt hatte, war kurz davor, aufzublühen. Letztes Jahr waren die Knospen vom Mehltau befallen gewesen, aber heuer schien die Pflanze gesund zu sein, und ein paar dunkle, schimmernde Triebe versprachen eine üppige Pracht. Eine Knospe war schon so weit aufgeplatzt, daß sie vermutlich am nächsten Morgen schon ihre ganze Schönheit zeigen würde.

Sie seufzte wieder und ging in die Küche zurück, um sich einen Kakao zu kochen. Sie nahm eine blitzende Kasserolle von dem Haken am Balken und schüttete Milch hinein. Nie zuvor war ihr so bewußt gewesen, wieviel Wahrheit das Sprichwort »Geteiltes Leid ist halbes Leid« enthielt. Aber sie lebte schon lange genug in diesem kleinen Dorf, um zu wissen, daß sie mit niemandem über ihre Entdeckung sprechen konnte – nicht einmal mit Lucy, die zwar alles andere als eine Klatschtante war, aber auch nicht die Fähigkeit besaß, sich zu verstellen oder ihre Gefühle zu verbergen. Selbst den Menschen, die man normalerweise ins Vertrauen zog, wie ihren Anwalt (der sich derzeit an der Algarve im Urlaub befand) und natürlich den Vikar, konnte sie ihr Wissen nicht offenbaren. Der Vikar war schrecklich redselig und tratschte viel, besonders nach dem monatlichen Treffen der Weinfreunde.

Miss Simpson holte eine geriffelte Porzellantasse mit Unterteller aus dem Schrank (sie konnte sich einfach nicht mit diesen modernen klobigen Bechern anfreunden) und gab einen gehäuften Teelöffel Kakaopulver, ein wenig Zucker und eine Prise Zimt hinein. Ihrem Neffen, der weit weg in Australien lebte, könnte sie alles erzählen, aber das würde bedeuten, daß sie ihm die ganze Geschichte in einem Brief schildern müßte. Allein der Gedanke daran, eine derartige Ungeheuerlichkeit schriftlich in Worte zu fassen, verursachte ihr Übelkeit. Die schäumende Milch stieg bis zum Topfrand. Miss Simpson schüttete sie vorsichtig in die Tasse und rührte dabei um.

Sie machte es sich wieder in ihrem Sessel bequem und nippte an ihrem Kakao. Wenn sie schon keine Möglichkeit hatte, sich Bekannten anzuvertrauen, dann gab es doch sicherlich Organisationen, die für solche Fälle ein offenes Ohr hatten, oder? Sie selbst hatte ihr ganzes Leben lang hilfreiche Freunde um sich gehabt, doch jetzt zermarterte sie sich das Gehirn und überlegte, wie die Institutionen hießen, die weniger Glücklichen halfen. Ihr fiel ein, in den Büros, in denen sie gegen die Abzüge von ihrer Pension protestiert hatte, Plakate gesehen zu haben. Ein Mann mit Telefonhörer am Ohr. Und ein Name, der ihr damals sehr biblisch vorgekommen war. Sie mußte sich bei der Auskunft erkundigen. Gott sei Dank gab es das Durchwahlverfahren, so daß sie die neugierige Mrs. Beadle nicht um Vermittlung bitten mußte.

Das Mädchen von der Auskunft wußte sofort, was sie meinte, und gab ihr die Nummer der Samariter. Die Stimme am anderen Ende der Leitung klang tröstlich und ermutigend. Ein wenig jung vielleicht, aber freundlich und aufrichtig interessiert. Und, was am wichtigsten war, sie versicherte, die Angelegenheit absolut vertraulich zu behandeln. Miss Simpson nannte auf eine entsprechende Frage ihren Namen und hatte kaum begonnen, die Situation zu schildern, als ein Geräusch sie unterbrach. Sie hörte auf zu reden und lauschte. Da war es wieder.

Jemand klopfte leise, aber hartnäckig an die Hintertür.

TEIL EINS

Verdacht

1

»Da stimmt etwas nicht, und ich erwarte, daß Sie etwas unternehmen. Ist die Polizei nicht dazu da?«

Sergeant Troy konzentrierte sich auf seine Atmung – diesen Trick hatte er in der Polizeischule gelernt, von einem Kollegen, der sich eingehend mit T’ai Ch’i und anderen fernöstlichen Techniken beschäftigt hatte. Die Methode war sehr nützlich, wenn er sich Beschimpfungen von Autofahrern anhören mußte und wenn er es mit aufsässigen Jugendlichen oder, wie jetzt, mit übergeschnappten alten Ladies zu tun hatte.

»In der Tat, das sind wir, Miss . . . äh . . .« Der Sergeant tat so, als wäre ihm ihr Name entfallen. Gelegentlich führten derartige Manöver dazu, daß es sich die Leute noch einmal gründlich überlegten, ob ihr Besuch der Mühe wert war. Manche zogen dann unverrichteter Dinge ab, und das ersparte dem Sergeant eine Menge Papierkram.

»Bellringer.«

»Sind Sie sicher, daß diese Angelegenheit eine Sache für die Polizei ist? Ihre Freundin war in einem gesegneten Alter, sie ist gefallen, und das war zuviel für sie. So was kommt häufig vor, wissen Sie?«

»Unsinn.«

Sie hatte eine Stimme, die ihm gehörig auf die Nerven ging: klar, autoritär und sehr, sehr vornehm. Ich wette, sie hat früher ein paar Dienstmägde herumkommandiert, dachte er, den Ausdruck leicht in seinem Gedächtnis findend. Er und seine Frau hatten sich kürzlich im Fernsehen ein tolles Komödienstück angesehen.

»Sie war stark wie ein Ochse«, stellte Miss Bellringer klar. »Wie ein Ochse.« Ihre Stimme bebte bei dieser Wiederholung. Lieber Himmel, dachte Sergeant Troy, die alte Nebelkrähe fängt doch jetzt nicht zu heulen an, oder? Automatisch holte er die Papiertaschentücher unter dem Pult hervor und konzentrierte sich wieder auf seine Atmung.

Miss Bellringer ignorierte die Tücher. Ihr linker Arm verschwand in der riesigen bestickten Tasche. Sie kramte eine Weile herum, dann beförderte sie eine runde, mit Edelsteinen besetzte Schnupftabakdose zutage. Sie öffnete sie und häufte eine Prise von dem ingwerfarbenen Pulver auf ihren Handrücken. Sie hielt sich erst das eine, dann das andere Nasenloch zu, als sie den Tabak schnupfte. Nachdem sie die Dose wieder weggesteckt hatte, nieste sie mit erstaunlicher Vehemenz. Sergeant Troy grabschte nach den Papieren auf dem Pult und hielt sie vorsichtshalber fest. Sobald sich der Staub wieder gelegt hatte, kreischte Miss Bellringer: »Ich möchte mit Ihrem Vorgesetzten sprechen!«

Es hätte Sergeant Troy eine diebische Freude bereitet, ihr mitzuteilen, daß keiner seiner Vorgesetzten verfügbar sei. Unglücklicherweise entsprach das jedoch nicht der Wahrheit. Chief Inspector Barnaby war erst heute aus dem Urlaub zurückgekommen und arbeitete in seinem Büro liegengebliebene Akten auf.

»Darf ich Sie um einen Moment Geduld bitten?« fragte Troy und vermied tunlichst, das Wörtchen ›Madam‹ hinzuzufügen. Während er an Barnabys Tür klopfte, bemühte er sich, sein Gesicht so ausdruckslos zu halten, daß man ihm seine Gedanken über Miss Bellringers Senilität nicht ansah. Der Chief Inspector konnte mitunter sehr ungemütlich werden. Er war ein großer, massiger Mann und strahlte eine gelassene Autorität aus, die schon gerissenere Männer als Gavin Troy in die Schranken verwiesen hatte, wenn sie vorschnelle Urteile geäußert hatten.

»Was gibt’s, Sergeant?«

»Da ist eine alte . . . eine ältere Dame bei mir, Sir. Eine Miss Bellringer aus Badger’s Drift. Sie besteht darauf, mit einem höheren Beamten zu sprechen. Ich meine, mit jemand anderem als mit mir.«

Barnaby hob den Kopf. Er sieht nicht so aus wie jemand, der gerade Urlaub hatte, dachte Sergeant Troy. Er macht einen abgespannten, kranken Eindruck. Dieser Gedanke gefiel ihm nicht. Das Tablettenfläschchen, das Barnaby immer bei sich hatte, stand neben einem Wasserglas auf dem Schreibtisch.

»Worum geht es?«

»Ihre Freundin ist gestorben, und sie ist nicht zufrieden.«

»Wer ist das schon in einer solchen Situation?«

Der Sergeant formulierte sein Anliegen anders – offenbar hatte der Chief heute seinen sarkastischen Tag. »Ich meinte damit: Sie ist überzeugt, daß etwas nicht mit rechten Dingen zuging.«

Chief Inspector Barnaby warf einen Blick auf die Akte, die ganz oben auf dem Stapel lag: ein besonders unerfreulicher Fall von Kindesmißhandlung. Es wäre ihm sehr angenehm, wenn er sich noch einen kleinen Aufschub gönnen könnte und sich erst später mit den unappetitlichen Details auseinandersetzen müßte. »Also schön. Führen Sie sie herein.«

Miss Bellringer ließ sich auf dem Stuhl nieder, den Sergeant Troy für sie zurechtgerückt hatte, und arrangierte ihre Textilien. Sie bot einen wunderlichen Anblick – man hatte den Eindruck, daß sie sich für diesen Anlaß eher geschmückt als angekleidet hatte. Ihr wallendes Gewand hatte an manchen Stellen einen trüben Schimmer angenommen, als wäre es vor langer, langer Zeit einmal mit reichen Stickereien verziert gewesen. Sie trug mehrere wunderschöne Ringe, aber die Steine waren schmutzig und glanzlos. Auch unter ihren Fingernägeln hatte sich Dreck angesammelt. Ihre blitzenden Augen wirkten rastlos in dem faltigen, braunen Gesicht. Sie sah aus wie ein ramponierter Adler.

»Ich bin Chief Inspector Barnaby. Kann ich Ihnen behilflich sein?«

»Na ja . . .« Sie musterte ihn zweifelnd. »Darf ich fragen, wieso Sie in diesen Klamotten sind?«

»In was? Oh . . .« Er folgte ihrem strengen Blick. »Ich bin Detective – die tragen keine Uniformen.«

»Aha.« Beruhigt fuhr sie fort: »Ich möchte, daß Sie in einem Todesfall Nachforschungen anstellen. Meine Freundin Emily Simpson war achtzig Jahre alt, und nur deshalb hat man ohne genauere Untersuchungen einen Totenschein ausgefüllt. Wenn sie halb so alt gewesen wäre, hätte man sicher Fragen gestellt oder eine Autopsie vorgenommen.«

»Nicht unbedingt, Miss Bellringer. Das hängt immer von den Umständen ab.«

Es war Jahre her, seit Barnaby eine derartige Aussprache zum letztenmal gehört hatte – damals bei seinen ersten Kinobesuchen. Die Nachkriegsfilme waren voll gewesen mit anständigen, aufrechten Engländern in Bügelfaltenhosen, und alle hatten diesen übertriebenen Akzent gehabt.

»Na, in diesem Fall sind die Umstände in der Tat sehr merkwürdig.«

Barnaby fand gar nichts merkwürdig daran, daß eine Frau mit achtzig Jahren starb, nahm aber einen Stift und Notizblock zur Hand. Offensichtlich hatte der Postbote die Freundin seiner Besucherin auf dem Teppich vor dem Kamin gefunden. Er wollte ein Päckchen ausliefern und brauchte ihre Unterschrift, und als niemand auf sein Klopfen reagierte – nur der Hund kläffte wie wild –, spähte er durch das Wohnzimmerfenster.

»Er kam sofort zu mir. Er ist seit Jahren unser Postbote, verstehen Sie, und kannte uns beide. Ich habe Doktor Lessiter angerufen . . .«

»Ist das der Hausarzt Ihrer Freundin?«

»Er ist der Hausarzt von allen, Inspector. Zumindest von allen älteren Leuten im Dorf, denen keine Transportmittel zur Verfügung stehen. Es sind vier Meilen bis Causton. Also – ich lief los und holte den Schlüssel für Miss Simpsons Haus, aber das wäre überhaupt nicht nötig gewesen, denn . . .« Miss Bellringer hob anklagend einen Finger, »und das ist die erste eigenartige Sache, die Hintertür war nicht abgeschlossen.«

»War das ungewöhnlich?«

»Es ist noch nie vorgekommen. In der letzten Zeit ist in unserem Dorf einige Male eingebrochen worden. Emily war in diesen Dingen sehr gewissenhaft.«

»Jeder vergißt manchmal etwas«, murmelte Barnaby.

»Sie nicht. Sie erledigte ihre allabendlichen Verrichtungen nach einem festgelegten Schema. Um neun Uhr abends überprüfte sie regelmäßig die Uhren nach der Radiozeit und stellte den Wecker auf sieben Uhr, dann mußte Benjy in sein Körbchen, und sie schloß die Hintertür ab.«

»Wissen Sie, ob der Wecker an diesem Abend schon gestellt war?«

»Ich habe extra nachgesehen – er war nicht gestellt.«

»Das deutet lediglich darauf hin, daß sie vor neun Uhr gestorben ist.«

»Nein, das ist sie nicht. Sie starb in der Nacht, sagt der Doktor.«

»Möglicherweise hat sie in der Nacht ihren letzten Atemzug getan«, warf der Inspector in mildem Ton ein, »aber sie war vielleicht schon stundenlang bewußtlos.«

»Da ist ein ganz entscheidender Punkt«, fuhr Miss Bellringer lebhaft fort, als hätte er kein Wort gesagt. »Was ist mit der Orchidee?«

»Mit der Orchidee?« wiederholte Barnaby ausdruckslos. Dreißig Jahre Erfahrung mit der ländlichen Bevölkerung hatten ihn Geduld gelehrt.

Miss Bellringer klärte den Zusammenhang umgehend auf und erzählte von ihrem Wettstreit mit Miss Simpson. »Am Nachmittag nach dem Tod meiner Freundin ging ich im Wald spazieren. Eine törichte Unternehmung, aber ich war natürlich noch vollkommen durcheinander und sehr aufgeregt. Ich suchte halbherzig nach der Orchidee, bis mir klarwurde, daß es gar keine Rolle mehr spielt, ob ich sie finde oder nicht. Bei diesem Gedanken begriff ich erst richtig, daß Emily tot ist . . . ich sah sie wieder vor mir, wie sie dalag . . .« Sie richtete den Blick auf Barnaby, zwinkerte einige Male und schniefte. »Das muß Ihnen seltsam vorkommen.«

»Ganz und gar nicht.«

»Und dann habe ich sie entdeckt. Aber, verstehen Sie – Emily hat die Orchidee vor mir gefunden.« Sie sah, daß Barnaby fragend die Augenbrauen hochzog, und erklärte: »Jede von uns hatte einen Stock, um die Fundstelle zu markieren. Ihr Stock war mit einem roten Band gekennzeichnet, meiner mit einem gelben.« Miss Bellringer beugte sich vor und sah Barnaby so eindringlich an, daß er sich nur mit Mühe zurückhalten konnte, dasselbe zu tun. »Warum ist sie nicht zu mir gekommen, um mir von ihrer Entdeckung zu erzählen?«

»Vielleicht wollte sie sich das noch aufheben – als eine Art Überraschung.«

»Nein, nein«, wehrte sie ab, ärgerlich über seine Unfähigkeit, die Situation zu erfassen. »Sie verstehen nicht. Ich kenne Emily seit fast achtzig Jahren. Sie muß außer sich vor Freude gewesen sein. Sie wäre schnurstracks zu mir gekommen.«

»Möglich, daß sie sich schon am Nachmittag nicht gut fühlte und schnell heim wollte?«

»Sie mußte an meinem Haus vorbeigehen. Wenn sie sich krank gefühlt hätte, wäre sie auch zu mir gekommen. Ich hätte mich um sie gekümmert.«

»Haben Sie sie an dem bewußten Tag gar nicht gesehen?«

»Ich beobachtete sie, als sie Benjy um zwei Uhr Gassi führte und ihn zurückbrachte. Und bevor Sie fragen – die beiden sahen putzmunter aus.« Sie schaute sich traurig, aber zugleich voller Hoffnung in Barnabys Büro um. Wie alle Hinterbliebenen konnte sie den Verlust nicht akzeptieren und wirkte erwartungsvoll, als müßte die Verstorbene jeden Moment zur Tür hereinkommen. »Nein . . .«, sie richtete den Blick erneut auf den Inspector, »irgend etwas muß vorgefallen sein, nachdem sie die Orchidee gefunden hat und bevor sie ins Dorf zurückkam. Etwas, was die Entdeckung plötzlich unwichtig machte. Und Sie können mir glauben, es muß etwas äußerst Schwerwiegendes gewesen sein.«

»Vorausgesetzt, das trifft zu, könnten Sie sich dann vorstellen, daß der Schock sie umgebracht hat?«

»So weit würde ich wirklich nicht gehen.« Miss Bellringer runzelte die Stirn. »Aber da ist noch etwas . . .« Sie kramte in ihrer Tasche, rief: »Was halten Sie davon?« und reichte ihm einen Papierfetzen, auf dem stand: Causton, 1234 Terry.

»Die Samariter.«

»Ach ja? Sie mögen armen Seelen Beistand leisten, aber sie geben keinerlei Informationen weiter. Ich konnte kein Wort aus ihnen herausbekommen. Sie sagten, ihre Arbeit sei streng vertraulich.«

»Wo haben Sie den Zettel gefunden?«

»Auf Emilys kleinem Tisch, er steckte unter dem Telefon. Ich kann mir nicht vorstellen, wieso sie dort angerufen haben sollte.«

»Vermutlich, weil sie beunruhigt oder deprimiert war und jemanden brauchte, mit dem sie reden konnte.«

»Mit vollkommen Fremden? Unsinn!« Ihr ungehaltenes Schnauben verriet, daß sie dieser Gedanke kränkte. »Außerdem sind Menschen unserer Generation nicht deprimiert. Wir machen unermüdlich weiter. Nicht wie die jungen Leute heutzutage. Die schlucken Tranquilizer, auch wenn ein Glas Milch reichen würde.«

Barnaby spürte, wie sich sein Magen zusammenkrampfte, und rutschte auf dem Stuhl hin und her. Das vage Interesse, das an Miss Simpsons Tod aufgeflackert war, erlosch mit einemmal. Er wurde ärgerlich und ungeduldig. »Wann genau ist Ihre Freundin gestorben?«

»Am Freitag, dem siebzehnten – vor zwei Tagen. Ich grüble seither ständig über alles nach. Ich weiß, daß es nicht viele Anhaltspunkte gibt und daß man mir wahrscheinlich sagen wird, ich würde einen Haufen Blödsinn von mir geben. Und das hat man ja auch in gewisser Weise getan.«

»Wie bitte?«

»Ich meine den jungen Mann draußen. Er sagte, es sei in ihrem Alter ein zu erwartendes Ereignis gewesen, und deutete an, daß ich seine wertvolle Zeit verschwende. Obwohl«, setzte sie bissig hinzu, »es nicht den Anschein hatte, daß er besonders emsig seine Pflichten erfüllt.«

»Ich verstehe. Aber wir gehen hier allen Beschwerden und Anfragen nach. Wie wir sie beurteilen, ist dabei ganz unerheblich. Wer ist der nächste Angehörige der Verstorbenen?«

»Na ja . . . das bin vermutlich ich. Wir haben beide keine unmittelbaren Verwandten. Entfernte Cousins und Tanten haben längst das Zeitliche gesegnet. Emily hatte nur noch einen Neffen, der auf der anderen Seite des Erdballs lebt. Und ich bin ihre Nachlaßverwalterin. Wir haben uns gegenseitig als Erben eingesetzt.«

Barnaby notierte sich Miss Bellringers Namen und Adresse und erkundigte sich dann: »Arrangieren Sie die Beisetzung?«

»Ja. Sie wird am Mittwoch beerdigt. Das läßt mir nicht mehr viel Zeit.« Plötzlich rutschte sie ins Melodramatische ab. »Ich kann mir nicht helfen, aber das Ganze erinnert mich an dieses Buch, das mit dem verschwundenen Orchester. Die Umstände sind wirklich ziemlich . . .«

»Sie lesen Kriminalromane, Miss Bellringer?«

»Leidenschaftlich gern. Sie sind natürlich nicht alle gleich gut. Mein liebster Krimi ist . . .« Sie brach ab und musterte ihn scharf. »Ah, jetzt weiß ich, was Sie denken. Aber Sie befinden sich auf dem Holzweg. Es ist keine Einbildung oder eine Ausgeburt meiner Phantasie.«

Detective Chief Inspector Barnaby stand auf, und seine Gesprächspartnerin mit den flatternden Gewändern tat es ihm gleich.

»Ich würde mir an Ihrer Stelle keine Gedanken wegen der Beisetzung machen, Miss Bellringer. Diese Angelegenheit kann leicht verschoben werden, falls es sich als nötig erweisen sollte.« Sie drehte sich auf der Türschwelle noch einmal zu ihm um. »Ich kannte Emily, müssen Sie wissen.« Ihre Finger krampften sich um den Griff ihrer Handtasche. »Das Ganze widerspricht ihrem Charakter. Glauben Sie mir, Chief Inspector, da stimmt etwas nicht.«

Nachdem sie gegangen war, nahm Barnaby zwei Tabletten und spülte sie mit einem Schluck Wasser hinunter. Dann lehnte er sich in seinem Schreibtischsessel zurück und wartete darauf, daß die Medizin ihre Wirkung entfaltete. Es schien von Mal zu Mal länger zu dauern. Vielleicht sollte er in Zukunft gleich drei Tabletten einnehmen. Er lockerte seinen Gürtel und nahm sich die Kindesmißhandlungsakte vor. Das Gesicht auf einer Fotografie grinste ihn an: ein strahlender kleiner Mann, der bereits dreimal verurteilt worden war und später die Stelle des Hausmeisters an einer Grundschule bekommen hatte. Barnaby seufzte, schob den Ordner zur Seite und dachte über Emily Simpson nach.

Nach dreißig Jahren, die er mit Beobachten und Zuhören verbracht hatte, glaubte er fest daran, daß niemand seinem Charakter zuwider handelte. Was die meisten Menschen als Charakter ansahen (die Ansammlung oder den Mangel von gewissen gesellschaftlichen, anerzogenen und materiellen Werten), war meistens nur die Oberfläche. Der wahre Charakter offenbarte sich erst, wenn all die erworbenen Eigenschaften abgelegt wurden. Der Chief Inspector war überzeugt, daß jeder Mensch zu allem fähig war. Eigenartig, aber diese Erkenntnis deprimierte ihn keineswegs. Er hielt seine Sichtweise nicht einmal für pessimistisch, sondern nur für die gesunde, vernünftige Einstellung eines erfahrenen Polizisten.

Trotzdem hatte Miss Simpson an ihrem letzten Tag einige Dinge getan, die ihr jemand, der sie seit ihrer Kindheit sehr gut gekannt hatte, nicht zugetraut hätte. Und das war in der Tat eigenartig. Eigenartig und interessant. Detective Chief Inspector Barnaby hatte sich die Telefonnummer der Samariter aufgeschrieben und wollte sich mit den Leuten in Verbindung setzen. Aber zuerst mußte er einige bürointerne Angelegenheiten klären und ein Wörtchen darüber verlieren, wie Miss Bellringer abgefertigt worden war.

Er drückte auf den Knopf der Sprechanlage und sagte: »Schicken Sie Sergeant Troy zu mir.«

2

Bei den Samaritern hatte er nicht viel Glück, etwas anderes hätte Barnaby auch nicht erwartet. Verschlossen und wortkarg wie gewöhnlich. Deshalb erschien er auch nach einem zweiten Anruf um sieben Uhr abends persönlich in dem winzigen Reihenhaus hinter Woolworth’s und stellte eine bekümmerte Miene zur Schau.

Ein älterer Herr saß an einem Schreibtisch, auf dem zwei Telefone standen. Er drückte den Hörer des einen Apparates an sein Ohr. Als er den Neuankömmling sah, bedeckte er die Sprechmuschel mit der Hand und flüsterte Barnaby zu: »Bitte, nehmen Sie Platz«, dann hörte er wieder dem Anrufer zu und nickte von Zeit zu Zeit ernst. Nachdem er den Hörer auf die Gabel gelegt hatte, sagte er: »Sie haben vorhin angerufen, weil Sie Terry sprechen möchten?«

Barnaby neigte zustimmend den Kopf – eigentlich hatte er gedacht, daß der ältere Herr Terry sein könnte. »Ganz recht. Wir haben am Freitag telefoniert.«

»Und Sie sind . . .?« Er blätterte in einem Dienstbuch.

»Ich möchte meinen Namen lieber nicht nennen«, erwiderte Barnaby wahrheitsgemäß.

Das Telefon klingelte, und beinahe gleichzeitig kamen eine Frau und ein junges Mädchen aus dem angrenzenden Zimmer. Die beiden tauschten einen Händedruck. Barnaby drehte sich zu der Frau um; sie murmelte »Guten Abend« und ging. Das Mädchen sah ihn erwartungsvoll an. Der Mann am Schreibtisch lächelte und wedelte mit der Hand, um Barnaby mit dem Mädchen zusammenzubringen.

Sie war schlank und hübsch mit langem, schimmernd blondem Haar und trug ein ordentliches, kariertes Kleid sowie eine Halskette aus Silberperlen. Barnaby verglich sie ihm Geiste mit seiner eigenen Tochter, die sich bei ihrem letzten Besuch zu Hause in zerfetzten Jeans, Lederweste und mit einem zerzausten Haarschopf präsentiert hatte.

»Wir können uns hier drin unterhalten«, sagte das Mädchen, während es ihn ins Nebenzimmer führte, das mit einem Lehnsessel, einer gepolsterten Bank und einem Kiefernholztisch ausgestattet war. Auf dem Tisch stand eine Vase mit Margeriten. Barnaby entschied sich für die Bank. »Darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten?«

»Nein, danke.« Er hatte sich für diesen Besuch keinen bestimmten Plan zurechtgelegt und war bereit, der Situation entsprechend vorzugehen. Im Grunde hatte er damit gerechnet, daß Terry ein ausgefuchster Profi wie er selbst war, und konnte jetzt sein Glück kaum fassen. Er lächelte feierlich und zeigte der jungen Frau seinen Dienstausweis.

»Oh! Aber wir . . . ich darf nicht . . . was wollen Sie von mir?«

»Soweit ich informiert bin, sind Sie die Person, die am Freitag abend mit Emily Simpson gesprochen hat, ist das richtig?«

»Tut mir leid«, entgegnete sie entschieden, »aber wir geben keine Auskünfte über unsere Klienten. Unser Dienst basiert auf absoluter Diskretion.«

»Das erkenne ich natürlich voll und ganz an«, erwiderte Barnaby, »doch bei einem Todesfall . . .«

»Einem Todesfall? Wie schrecklich . . . Ich hatte ja keine Ahnung, daß sie selbstmordgefährdet ist. Ich bin hier nur für ein paar Wochen als Freiwillige tätig . . . Ich bin noch in der Ausbildung, verstehen Sie?« Die Worte sprudelten nur so aus ihr heraus. »Wenn ich das gewußt hätte . . . aber die anderen beiden Samariter hatten auf der anderen Telefonleitung Gespräche, und ich dachte, ich könnte das übernehmen . . . Ich meine, Miss Simpson . . .«

»Warten Sie, beruhigen Sie sich doch.« Sie sah mit jeder Minute jünger aus und war jetzt den Tränen nahe. »Soviel wir wissen, kommt Selbstmord nicht in Betracht. Aber die Umstände des Todes sind ungeklärt.«

»Oh? Was für Umstände?«

»Ich hätte gern, daß Sie mir von Miss Simpsons Anruf alles erzählen, was Ihnen noch im Gedächtnis geblieben ist.«

»Tut mir leid, das kann ich nicht. Ich muß erst nachfragen. . .«

»Ich habe bereits mit Ihrem Direktor Mr. Wainwright gesprochen und kann Ihnen versichern, daß in diesem Fall die Regel außer acht gelassen werden darf.« Er schenkte ihr ein väterliches Lächeln.

»Also . . . ich weiß nicht . . .«

»Sie wollen doch nicht die polizeilichen Ermittlungen behindern, oder?« Sein Lächeln wurde um eine Spur strenger.

»Selbstverständlich nicht.« Ihr Blick huschte zur angelehnten Tür. Barnaby wartete geduldig – vermutlich würde sie sich gleich an die einladende Geste erinnern, mit der der Samariter am Schreibtisch ihn an sie verwiesen hatte. Tatsächlich hellte sich ihre Miene auf, und sie sagte: »Ich erinnere mich noch sehr gut an Miss Simpsons Anruf. An diesem Abend meldeten sich nur drei Leute bei uns . . . aber ich kann Ihnen das Gespräch nicht wortwörtlich wiederholen.«

»Das macht nichts. Erzählen Sie mir, was Sie noch wissen. Und lassen Sie sich Zeit.«

»Sie sagte so etwas wie: ›Ich muß mit jemandem reden. Ich weiß nicht, was ich tun soll.‹ Eine Menge Menschen beginnen so oder so ähnlich . . . Dann fragte ich sie, ob sie mir ihren Namen nennen will – die Anrufer sind dazu nicht verpflichtet, und viele wollen auch anonym bleiben, aber sie gab ihren Namen an. Dann ermutigte ich sie weiterzusprechen und wartete.« Mit rührender Wichtigtuerei fügte sie hinzu: »Unsere Arbeit hier besteht hauptsächlich aus geduldigem Warten.«

»Ich verstehe.«

»Dann sagte sie: ›Ich habe etwas gesehen und habe das Gefühl, mit jemandem darüber reden zu müssen.‹«

Barnaby wurde hellhörig. »Und hat sie auch gesagt, was sie gesehen hat?«

Terry Bazely schüttelte den Kopf. »Sie sagte, es sei etwas Unglaubliches gewesen.«

Diese Information hielt Barnaby für unerheblich. Ältere, unverheiratete Menschen beiderlei Geschlechts neigten dazu, schon die geringsten Abweichungen von der Normalität für unglaublich anzusehen. Das wurde deutlich, wenn man die Leserbriefe, die in Zeitungen abgedruckt wurden, genauer studierte. Fast alle fingen so an. »Ich war erstaunt, zu sehen / zu hören / zu beobachten / zu erleben . . .«

»Aber dann kam jemand.«

»Wie bitte?« Er beugte sich vor.

»Sie sagte, sie müsse auflegen, weil jemand an ihre Tür klopfte. Und ich versicherte ihr, daß wir die ganze Nacht erreichbar seien, wenn sie zurückrufen wolle, aber sie hat sich nicht mehr gemeldet.«

»Woher wissen Sie das?«

»Ich habe im Buch nachgesehen, als ich am nächsten Morgen ins Büro kam.«

»Und sie legte auf, bevor sie zur Tür ging, um aufzumachen?«

»Ja.«

»Hat sie gesagt, an welche Tür geklopft wurde?«

»Nein.«

»Haben Sie gehört, ob ein Hund bellte?«

»Nein.«

»Und an mehr können Sie sich nicht erinnern?«

Sie sah ihn unglücklich an, weil sie fürchtete, ihn enttäuscht zu haben. Stirnrunzelnd gestand sie: »Leider ja . . . zumindest. . .« Sie schwieg eine Weile, dann setzte sie hinzu: »Tut mir leid.«

Barnaby erhob sich. »Ich danke Ihnen, Miss . . .«

»Bazely. Aber alle nennen mich Terry. Wir benutzen hier nur Vornamen.«

»Danke, Sie haben mir sehr geholfen.«

Sie hielt ihm die Tür auf. »Da war noch etwas, ich weiß es genau, aber . . .«

Er glaubte ihr. Sie sah nicht so aus, als würde sie etwas erfinden, nur um jemandem einen Gefallen zu tun. »Möglicherweise fällt es Ihnen ganz plötzlich wieder ein, wenn Sie bei der Arbeit sind oder Geschirr abspülen. Rufen Sie mich an, sobald Sie wissen, was es war. Sie erreichen mich im Polizeirevier Causton.«

»Soll ich mich auch melden, wenn es nichts Wichtiges war?«

»Besonders, wenn es Ihnen nicht wichtig vorkommt. Und«, er schloß die Tür, »Sie dürfen nicht vergessen, daß auch dieses Gespräch außerordentlich diskret behandelt werden muß. Reden Sie mit niemandem darüber, auch nicht mit Ihren Kollegen, ja?«

»Oh!« Ihre Zweifel waren wieder da, und sie wirkte beunruhigter als zuvor. »Aber ich muß Ihren Besuch in unser Buch eintragen.«

»Tragen Sie mich einfach als anonymen Besucher ein, der Kummer wegen eines Todesfalls in der Familie hat«, sagte Barnaby lächelnd, als er die Tür aufzog.

Es war kurz vor neun Uhr. Detective Chief Inspector Barnaby saß am Eßtisch und betrachtete einen Teller, auf dem ledern oder wie Lakritze aussehende, schimmernd schwarze Streifen inmitten einer gelblichgrünen Teigmasse lagen.

»Die Leber mit Gemüse ist verdorben, mein Lieber«, sagte Mrs. Barnaby und deutete damit an, daß das Abendessen zur rechten Zeit noch appetitlich ausgesehen hatte.

Tom Barnaby liebte seine Frau. Joyce war freundlich und nachsichtig, und sie konnte gut zuhören. Er redete immer mit ihr, wenn er nach Hause kam, gewöhnlich über seine Arbeit, und er konnte sich auf ihre Verschwiegenheit verlassen. Und wenn er zum Ende kam, wirkte sie noch genauso interessiert und nachdenklich wie am Anfang. Sie war sechsundvierzig, auf eine reife Art hübsch und hatte nach wie vor Spaß an dem, was sie mit einem vielsagenden Unterton »ein bißchen kuscheln« nannte. Sie hatte ihre Tochter mit liebevoller, aber fester Hand erzogen und die meisten Dinge, die Eltern gemeinsam taten, allein übernommen. Dabei war ihr nie ein Wort der Klage über die Lippen gekommen. Das Haus war sauber und behaglich, und Joyce erledigte die meiste langweilige Gartenarbeit allein und überließ Tom die interessanten, kreativen Dinge. Sie war eine gute Schauspielerin und sang so schön wie eine Lerche – beide Fertigkeiten zeigte sie eindrucksvoll in der örtlichen Laienspielgruppe. Ihr einziger Fehler war, daß sie nicht kochen konnte.

Nein, dachte Barnaby, als sich ein besonders widerspenstiges Stück Lakritze in seinen Gaumen bohrte, es sind nicht nur ihre mangelnden Kochkünste, es ist mehr, viel mehr. Zwischen ihr und frischen, gefrorenen oder konservierten Lebensmitteln herrschte eine Art unheilvoller Chemie. Sie waren Erzfeinde. Er hatte ihr einmal zugesehen, wie sie versuchte, einen Kuchen zu backen. Sie hatte die Zutaten nicht nur abgewogen und vermischt, sondern mit ihnen gerungen, als quäle sie die Gewißheit, daß sie nur mit Entschlossenheit und Kampfbereitschaft ihren Willen durchsetzen und die Oberhand behalten konnte. Ihre Finger hatten sich wie Eisenklammern um den Teigball geschlossen.

Als Cully dreizehn war, überredete sie ihre Mutter, einen Kochkurs zu besuchen, und am Abend der ersten Unterrichtsstunde standen Vater und Tochter Hand in Hand am Gartentor und konnten ihr Glück kaum fassen. Mrs. Barnaby hatte das Haus mit lauter guten Sachen verlassen. Sie trug sie wie Rotkäppchen aus dem Märchen in einem Korb, der mit einem blütenweißen Tuch bedeckt war, zu ihrem Kochkurs. Drei Stunden später kam sie mit einem zähen Klumpen, gespickt mit verkohlten Rosinen zurück. Sie besuchte noch ein paarmal den Kurs, gab dann aber auf – aus Rücksicht auf die sympathische Lehrerin, wie sie erklärte. Die arme Frau hatte nie zuvor in solchem Maße bei einer Schülerin versagt und war schrecklich niedergeschlagen.

Chief Inspector Barnaby stocherte in der Breimasse und in den Lederstreifen herum und erzählte seiner Frau von Miss Bellringer und Miss Simpson.

»Das ist eine faszinierende Geschichte, Liebling.« Mrs. Barnaby ließ ihre Handarbeit sinken – sie strickte etwas aus glänzender cremeweißer Wolle. »Ich frage mich, was sie wohl gesehen hat.« Ihr Mann zuckte mit den Achseln, aber sie ließ sich von seiner gleichmütigen Haltung nicht täuschen. »Ich nehme an, du sprichst als nächstes mit dem Arzt, stimmt’s?«

»Ja.« Barnaby legte Messer und Gabel weg. Man durfte keine Wunderleistungen von normalem Eßbesteck erwarten. »Wahrscheinlich morgen nach seiner Abendsprechstunde, also könnte es etwas später werden. Mach dir nicht die Mühe, mir das Essen warm zu halten. Ich esse auswärts.«

»Sie können jetzt hineingehen.«

Barnaby war um elf Uhr am nächsten Morgen in Doktor Lessiters Praxis gegangen und wartete seither. Er ging ins Sprechzimmer und fand den Arzt, geschäftig wie eine Biene, an seinem Schreibtisch vor. Während der gesamten Unterhaltung hielt er seine Finger nie still. Er spielte mit den Stiften, ordnete einen Stapel pharmazeutischer Fachzeitschriften, zupfte an seinen Manschetten oder trommelte auf seinen Rezeptblock ein. Er warf nur einen flüchtigen Blick auf den Dienstausweis des Inspectors.

»Äh . . . Mr. Barnaby«, er gab ihm den Ausweis zurück, »ich habe nicht viel Zeit für Sie.« Er lud den Chief Inspector nicht einmal ein, Platz zu nehmen. Barnaby nannte den Grund für seinen Besuch.

»Ich sehe da keine Probleme. Eine ältere Frau, ein böser Sturz, das war zuviel für ihr Herz. So was kommt leider ziemlich oft vor.«

»Ich nehme an, Sie haben Miss Simpson vor ihrem Tod untersucht. Ich denke da an einen Zeitraum von zwei Wochen.«

»O ja, das habe ich. Sie können mir nichts anhängen, Inspector. Sonst hätte ich den Todesfall gemeldet. Ich kenne das Gesetz genauso gut wie Sie.«

Barnaby fragte unbeirrt weiter. »Wieso war sie bei Ihnen?«

»Sie hatte eine leichte Bronchitis. Nichts Ernstes.«

»Aber sie ist nicht an dieser Bronchitis gestorben, oder?«

»Was wollen Sie damit andeuten?«

»Ich deute gar nichts an, Doktor Lessiter. Ich stelle Ihnen nur einige Fragen.«

»Die Ursache des Todes, der einige Stunden, bevor sie gefunden wurde, eingetreten ist, war Herzversagen, wie ich es angegeben habe. Sie muß schwer gestürzt sein. Ein solcher Schock kann tödliche Auswirkungen haben.«

»Ich denke, das ist eine ganz natürliche Schlußfolgerung . . .«

»Eine Diagnose.«

». . . und es ist logisch, daß Sie nicht nach weiteren Möglichkeiten gesucht haben. Das ist unter diesen Umständen nur allzu verständlich. Aber wenn Sie sich freundlicherweise für einen Moment zurückerinnern – war da vielleicht irgend etwas«, er suchte nach den richtigen Worten, »was nicht ganz ins Bild paßte?«

»Nein, gar nichts.«

Aber die Antwort war zögerlich gekommen, und der unsichere Tonfall des Arztes strafte die negative Aussage Lügen. Barnaby wartete. Doktor Lessiter blies die Backen auf. Sein Kopf war rund wie eine Zwiebel, und seine Wangen hatten die Farbe von reifen Äpfeln. Auch seine Nase war gerötet, und seine Augäpfel waren von geplatzten Äderchen durchzogen. Inspector Barnaby glaubte, abgesehen von dem typischen Praxisgeruch nach Seife, Antiseptica und Minze, einen Hauch von Whiskey wahrzunehmen. Doktor Lessiters Hände kamen für einen Moment zur Ruhe und legten sich auf seinen Schmerbauch. Seine Stimme klang sachlich, als er schließlich weitersprach und damit zum Ausdruck brachte, daß er sich entschieden hatte, Barnaby zu vertrauen.

»Na ja . . . da war doch etwas. Oh, es ist kaum der Rede wert, wirklich. Es war nur ein merkwürdiger Geruch.«

»Was für ein Geruch?«

»Hmm . . . es roch nach Mäusen.«

»Das ist nicht ungewöhnlich in einem alten Cottage. Besonders, wenn sie keine Katze hatte.«

»Ich habe nicht gesagt, daß es Mäuse waren. Ich sagte, es roch wie Mäuse. Das ist der treffendste Vergleich, den ich ziehen kann.« Doktor Lessiter stand auf und schwankte einen kurzen Augenblick. »Aber jetzt müssen Sie mich entschuldigen. Ich habe heute noch sehr viel zu tun.« Er drückte auf den Knopf der Sprechanlage, und Sekunden später befand sich Barnaby an der frischen Luft.

Die Praxis war im hinteren Teil des Hauses, einer prächtigen viktorianischen Villa, untergebracht. Barnaby marschierte über den langen Kiesweg und trat in eine schmale, mit Weißdornbüschen und Bärenklau gesäumte Gasse. Er brach einen kleinen Zweig von dem Weißdorn ab und kaute darauf herum, während er weiterging. Brot und Käse hatten sie früher, als er noch ein Junge gewesen war, dazu gesagt. Er konnte sich noch genau daran erinnern, wie er genüßlich in die süßen grünen Knospen gebissen hatte. Heute schmeckten sie ganz anders. Vielleicht war es schon ein wenig spät im Jahr.

Das Dorf Badger’s Drift hatte die Form eines T. Den Querbalken bildete eine Straße, die schlicht »Street« genannt wurde. Hier befanden sich eine Reihe von Blockhäusern, die die Gemeinde vermietet hatte, einige private Wohnhäuser, der Black Boy Pub, eine Telefonzelle und ein sehr großes, wunderschönes georgianisches Haus, das in einem zarten Apricotton gestrichen und auf der einen Seite fast ganz von einem riesigen Magnolienbaum verdeckt war. Hinter dieser Villa standen einige Farmhäuser und zwei große Silos. Das Postamt, ein typischer Bau mit zwei Räumen im ersten Stock, war befestigt wie eine kleine Trutzburg, genau wie der Dorfladen nebenan.

Barnaby bog in die Hauptachse des T ein. Die Church Lane war nicht ganz so lang wie die Street und mündete ins offene Land mit meilenweiten Weizenfeldern. Die Kirche war im dreizehnten Jahrhundert aus Natursteinen erbaut worden, war jedoch erst kürzlich um einen Ziegelbau mit Wellblechdach erweitert worden.

Während Barnaby durch das Dorf schlenderte, bekam er mehr und mehr das Gefühl, beobachtet zu werden. Ein Fremder in einer kleinen Gemeinde erregte immer Aufsehen, und er entdeckte mehr als nur eine leicht verschobene Gardine hinter den Fenstern der Häuser. Obwohl die Straße hinter ihm menschenleer war, spürte er eine seltsame Spannung in seinem Nacken, als würde er verfolgt. Er drehte sich um. Niemand. Plötzlich blitzte eine Lichtreflexion zu seinen Füßen auf. Er hob den Blick. Im Dachfenster des eleganten Bungalows neben dem Black Boy Pub fing sich das grelle Sonnenlicht, und ein Gesicht huschte schnell hinter die Gardine.

Miss Bellringer wohnte in einem kleinen, relativ modernen Haus am Ende der Church Lane. Inspector Barnaby ging über den schmalen Kiesweg, der durch ein Gewirr von üppigen Blumen und Sträuchern führte: Rhododendren, Lorbeer, Fuchsien und Rosen wucherten wild in alle Richtungen. Der eiserne Türklopfer hatte die Form eines Stierschädels, und darunter hing ein Zettel in einer durchsichtigen Plastikhülle: LAUT KLOPFEN. Er klopfte laut.

Augenblicklich kreischte eine Stimme: »Tu es nicht.« Ein dumpfer Laut, als wäre ein Möbelstück umgefallen, folgte, dann hörte Barnaby ein Schlurfen, und Miss Bellringer öffnete die Haustür.

»Entschuldigung, das war Wellington«, sagte sie. »Kommen Sie herein.«

Sie führte ihn in ein vollgestopftes Wohnzimmer und begann, Bücher vom Boden aufzuheben. Der Chief Inspector bückte sich, um ihr zu helfen. Die Bücher waren ziemlich dick und schwer. »Sie wollen unbedingt klettern. Ich weiß nicht, wer den Unsinn aufgebracht hat, daß Katzen nichts umwerfen und ganz sicher auf ihren Pfoten sind. Dieser Mensch hatte sicherlich keine Katze daheim. Wellington schmeißt immerzu etwas runter.«

Barnaby entdeckte Wellington, einen kräftigen, eisengrauen Kater mit vier weißen Pfoten. Er hockte teilnahmslos auf dem Klavierflügel. Sein Gesicht erinnerte an einen alten Stiefel – eingebeult, verknautscht und knittrig. Er paßte genau auf, wie sie die Bücher an ihren Platz zurückstellten. Er wirkte irgendwie heimlichtuerisch und ironisch. Ein Kater, der auf seine großen Augenblicke warten konnte.

»Bitte«, Miss Bellringer wedelte mit dem Arm und verfehlte einige aufgestellte Fotografien nur um Haaresbreite, »setzen Sie sich.«

Barnaby räumte den Stapel Notenblätter, eine Keramikente und eine Bonbondose von einem Lehnsessel und ließ sich nieder.

»Also, Chief Inspector . . .«, sie nahm ihm gegenüber auf dem viktorianischen Sofa Platz und legte die Hände auf die Knie (sie trug kupferfarbene Knickerbocker), »was haben Sie herausgefunden?«

»Also«, echote Barnaby, »es gab ganz sicher etwas, was Ihre Freundin beunruhigte. Offenbar machte es ihr schwer zu schaffen.«

»Ich wußte es!« Sie schlug sich auf den Schenkel und wirbelte damit eine kleine Staubwolke auf. »Hab’ ich’s Ihnen nicht gesagt?«

»Unglücklicherweise gibt es offenbar keine Möglichkeit, zu erfahren, was es war.«

»Erzählen Sie mir, was Sie erfahren haben.«

Während Barnaby die Unterhaltung mit Terry Bazely schilderte, sah er sich in dem Zimmer um. Es war groß und vom Boden bis zur Decke mit Büchern und Nippes, getrockneten Blumen und Grünpflanzen vollgestellt. In drei Regalen standen nur Kriminalromane, die man sofort an den charakteristischen Umschlägen erkannte. Außerdem waren da noch ein aus Natursteinen gebauter offener Kamin, eine großartige Stereoanlage und ein mit Spinnweben verzierter Ben Nicholson, der an der Wand gleich neben der Terrassentür hing.

»Und was unternehmen wir als nächstes?« Sie sah ihn mit einem offenen, erwartungsvollen Blick an. Sie rutschte ganz nach vorn an die Sofakante und schien zu allem bereit zu sein.

Barnaby ärgerte sich über ihr ungebrochenes Selbstbewußtsein. Sie schien ihn als eine Art Mitverschworenen zu betrachten. Aber sein Urteil über den Fall (falls man dies überhaupt einen Fall nennen konnte) war eher vage und nebulös. Er konnte kein Kaninchen aus dem Hut zaubern. Er war noch nicht einmal sicher, ob er überhaupt einen Hut hatte.

»Sie können gar nichts tun, Miss Bellringer«, erwiderte er. »Ich werde den Polizeiarzt bitten, sich Miss Simpsons Leichnam anzuschauen. Dafür brauche ich allerdings Ihr Einverständnis. . .«

»Aber natürlich!«

»Falls er keine Notwendigkeit sieht, genauere Untersuchungen anzustellen, bedeutet das wahrscheinlich auch das Ende dieser Angelegenheit.« Er erwartete, daß sie diese Bemerkung mit Bestürzung aufnehmen würde, aber sie nickte zustimmend.

»Ausgezeichnet. Der Bestattungsunternehmer ist Brown’s, Kerridge Street. Ich gebe Ihnen die schriftliche Erlaubnis.« Sie schrieb mit einem Füllfederhalter etwas auf einen cremeweißen Papierbogen, steckte den Bogen in einen Umschlag und reichte ihn Barnaby. »Ich darf Ihre Zeit nicht länger in Anspruch nehmen, Chief Inspector Barnaby. Halten Sie mich auf dem laufenden, ja? Sie haben sehr gute Arbeit geleistet, Chief Inspector Barnaby.«

Barnaby bedeckte den Mund mit der Hand und hüstelte. Bevor sie sich auf den Weg zur Haustür machten, nahm Miss Bellringer ein mit Plastikblümchen gerahmtes Foto in die Hand. »Das ist Emily. Damals war sie achtzehn. Wir hatten gerade angefangen zu unterrichten.«

Barnaby betrachtete die vergilbte Fotografie. Sie war in einem Studio aufgenommen worden. Lucy Bellringer stand neben einem Pflanztrog mit Palme. Emily Simpson saß auf einem Stuhl und sah direkt in die Kamera. Ihr helles Haar war zu einem Chignon geschlungen. Sie hatte weit auseinanderstehende, klare Augen und einen entschlossenen Mund. Ihr wadenlanger Rock und die weiße Bluse wirkten steif. Lucy lächelte breit. Ihr Haarknoten war etwas verrutscht, und der Rocksaum hing auf einer Seite zu weit herunter. Eine Hand hatte sie beschützerisch auf die Schulter ihrer Freundin gelegt.

»Was haben Sie unterrichtet?« erkundigte sich Barnaby, als er ihr das Foto zurückgab.

»Mein Hauptfach war Musik. Und Emilys Englisch. Aber wir haben selbstverständlich auch alle anderen Fächer gelehrt. Das war so zu unserer Zeit.« Sie begleitete ihn zur Tür. »Die Schule gibt’s nicht mehr. Das Gebäude ist zu Wohnungen umgebaut worden. Lauter schreckliche Leute aus London treiben sich dort herum.«

»Ach, übrigens«, Barnaby drehte sich noch einmal zu ihr um, »hatte Ihre Freundin Mäuse im Haus?«

»Lieber Himmel, nein! Bei ihr war alles peinlich sauber. Emily verabscheute Mäuse. Sie hatte überall diese Kügelchen, die Mäuse vertreiben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Chief Inspector.«

3

»Doktor Bullard ist vermutlich nicht im Haus, oder?«

»O doch, er ist hier, Sir«, erwiderte der diensthabende Sergeant. »Er hat heute morgen bei Gericht eine Aussage gemacht, dann ging er ins Labor.«

Die Polizistin Brierly, die hinter einer gläsernen Trennwand saß, rief: »Er ist gerade in die Kantine gegangen.«

Jeder im Polizeirevier beklagte sich über das Kantinenessen, nur für Chief Inspector Barnabys gemarterte Geschmacksnerven waren die Speisen geradezu lukullisch. Diese Nörgler sollten mal bei Barnabys essen, dachte er, als er sich Hackfleischauflauf, aufgeweichte Pommes frites und gräulich verfärbte, matschige Erbsen auf den Teller häufte. Dann würden sie in Zukunft den Mund halten. Er nahm sich noch eine Extrascheibe von dem Hackbraten und sah sich um. Der Doktor saß allein an einem Tisch neben dem Fenster.

»Hallo, Tom«, rief Doktor Bullard. »Was führt Sie an diesen traurigen Ort?«

»Und was bringt Sie hierher?« fragte Barnaby zurück. Er setzte sich und fing an zu spachteln.

»Meine Frau ist im Ikebana-Kurs.«

»Ah. Ich möchte etwas mit Ihnen besprechen.«

»Nur zu«, forderte der Doktor ihn auf und schob die Reste seines überwürzten Schellfischs zur Seite, um sich skeptisch der Süßspeise zu widmen.

»Eine alte Dame ist gestürzt und wurde am nächsten Morgen vom Postboten tot aufgefunden. Leider ist das nichts Ungewöhnliches. Aber sie hat am Nachmittag zuvor irgend etwas gesehen, möglicherweise im Wald in der Nähe ihres Hauses, und das muß sie erheblich aus dem Gleichgewicht gebracht haben. So sehr, daß sie bei den Samaritern anrief, um darüber zu reden, aber bevor sie sagen konnte, worum es sich handelte, klopfte jemand an ihre Tür. Mehr wissen wir nicht.«

»Und?« Doktor Bullard zuckte mit den Schultern. »Auch das sind kaum bemerkenswerte Vorkommnisse.«

»Ich hätte gern, daß Sie sich ihre Leiche ansehen.«

»Wer hat den Totenschein ausgestellt?«

»Lessiter. Badger’s Drift.«

»Ohh . . .«, George Bullard blies die Wangen auf und legte die Fingerspitzen aneinander. »Na ja, es wäre nicht das erste Mal, daß ich ihm in die Quere komme.«

»Was halten Sie von ihm?«

»Kommen Sie, Tom – wie können Sie mich so was fragen?«

»Entschuldigung.«

»Lieber Gott, das nennen Sie hier Süßspeise? Das Zeug ist steinhart.« Er bearbeitete die Masse mit dem Löffel. »Ich kann Ihnen über Lessiter sagen, was allgemein bekannt ist. Er hat eine Menge Privatpatienten und führt ein ziemlich aufwendiges Leben. Er ist in zweiter Ehe mit einer umwerfenden Frau verheiratet, seine Tochter hingegen ist alles andere als umwerfend – sie ist ungefähr im gleichen Alter wie meine Karen. Beinahe neunzehn.«

»Könnten Sie heute nachmittag einen Blick auf die Leiche werfen?«

»Hmm. Ich muß um drei in der Klinik sein; vielleicht sollten wir uns sofort auf den Weg machen.« Es gab nur zwei Bestattungsinstitute in Causton. Brown’s war das exklusivere von beiden. Das Schaufenster von Brown’s war mit verknittertem Satin ausgelegt, und in der Mitte stand eine schimmernd schwarze Basalturne mit weißen Lilien. In die Urne war eingraviert: »Bis der Tag anbricht und die Schatten fliehen.« Auf dem Platz vor dem Gebäude parkte ein neuer silberner Porsche 924, er blitzte im Sonnenschein.

»Wunderschön.« Doktor Bullard strich liebevoll über die Karosserie. »Von Null auf Hundert in neun Sekunden.«

Barnaby stellte sich vor, in den niedrigen Sitz gequetscht zu sein. Den rot-schwarz karierten Bezugsstoff fand er extrem scheußlich. Er war sich bewußt, daß er auf Grund seiner Ansichten wie auch seiner finanziellen Möglichkeiten immer ein durchschnittlicher Familienvater bleiben würde. »Ich hatte ja keine Ahnung, daß diese Burschen so viel Geld verdienen«, sagte er, als er die Glastür aufstieß.

»Sie haben auch immer gut zu tun«, entgegnete der Doktor vergnügt. »Eines ist zumindest immer sicher – die Menschen müssen alle irgendwann mal ins Gras beißen.«

Gedämpft und feierlich schlug die Türglocke an und ließ einen jungen, fast farblos wirkenden jungen Mann aufblicken, der lautlos durch die schweren Samtvorhänge aus dem Nebenzimmer glitt. Er trug einen schwarzen Anzug, war blaß und hatte glatt gekämmtes Haar, bleiche Hände und helle, berechnende Augen. Er war drauf und dran, eine salbungsvolle Rede vom Stapel zu lassen, aber dann betrachtete er die beiden Männer genauer und ließ einen anderen Ausdruck in seinem Gesicht erscheinen. »Doktor Bullard, nicht wahr?«

»Ganz recht. Und Sie sind . . . nein, sagen Sie es mir nicht . . . Mr. Rainbird?«

»Gutes Gedächtnis!« Der junge Mann lächelte erfreut, aber seine Augen veränderten sich kein bißchen. Er schien durch die Haut zu strahlen. »Dennis, der Quälgeist«, setzte er offenbar ganz ernst hinzu und wandte sich fragend an den Begleiter des Arztes.

»Das ist Detective Inspector Barnaby. Causton CID.«

»Liebe Güte . . .« Dennis Rainbirds Blick streifte kurz den Chief Inspector. »Sie werden hier keine Unregelmäßigkeiten finden. Wir sind die reinen Unschuldsengel.«

Barnaby übergab ihm das Schreiben von Miss Bellringer. »Wir würden uns gern die Leiche von Emily Simpson ansehen, wenn Sie so freundlich wären.« Er beobachtete aufmerksam Rainbirds Gesicht. Extreme Neugier und Aufregung flackerten für den Bruchteil einer Sekunde in seiner Miene auf.

»Aber selbstverständlich«, rief Mr. Rainbird, während er die Einverständniserklärung las, dann huschte er durch den Vorhang. »Wir stehen den Hütern des Gesetzes stets zu Diensten.« Er benahm sich, als wäre Barnabys Ansinnen etwas ganz Alltägliches.