8,99 €

3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

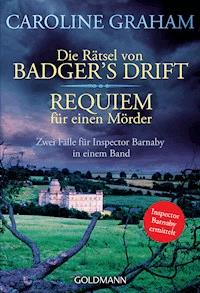

Inspector Barnaby ermittelt

Treu bis in den Tod: Simone ist nett, unauffällig und eines Tages spurlos verschwunden. Keiner weiß, ob sie ihren Mann verlassen hat oder womöglich ermordet wurde – bis die ersten Lösegeldforderungen eintreffen. Mit dem Selbstmord des Ehegatten nimmt der Fall eine unerwartete Wende. Und dann ist auch noch die Nachbarstochter unauffindbar ...

Ein sicheres Versteck: Als Lionel das alte Pfarrhaus in Ferne Basset als Anlaufstelle für gestrandete Jugendliche einrichtete, hatte er eigentlich nur Gutes im Sinn. Doch schon bald geschehen schreckliche Dinge: Zuerst wird seine Frau Ann erpresst, und dann wird einer der Jugendlichen tot am Flussufer aufgefunden …

Zwei Romane in einem Band.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1142

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Treu bis in den Tod

Simone Hollingsworth ist nett, unauffällig, und eines Tages spurlos verschwunden. Niemand weiß, ob sie ihren Mann verlassen hat oder ob sie womöglich ermordet wurde – bis die ersten Lösegeldforderungen eintreffen. Ihr Mann Alan sucht Trost im Alkohol und scheint weiter nichts unternehmen zu wollen.

Als Inspektor Barnaby den Fall übernimmt, überstürzen sich die Ereignisse dann plötzlich: Zuerst begeht Alan völlig überraschend Selbstmord und hinterlässt einen mehr als zweifelhaften Abschiedsbrief. Kurz darauf verschwindet auch noch die Nachbarstochter, und immer mehr Personen werden in die seltsamen Vorfälle verwickelt. Niemand ahnt dabei etwas von der schockierenden Wahrheit, die hinter der trügerischen Idylle von Fawcett Green schlummert …

Ein sicheres Versteck

Das ehemalige Pfarrhaus in Ferne Basset ist unter der Obhut von Lionel Lawrence zum Anlaufpunkt für gestrandete Jugendliche geworden. Finanziert wird das Projekt von Lionels Frau Ann, die allerdings nicht gerade freundlich mit den jugendlichen Gästen umgeht. Bis ein Unglück geschieht: Nach einem Streit zwischen Ann und ihrer Ziehtochter Carlotta kommt es zu Handgreiflichkeiten, Carlotta stürzt in einen Fluss und wird von der Strömung mitgerissen. Ein Unfall? Oder ein Mordversuch? Carlottas Leiche jedenfalls bleibt unauffindbar. Stattdessen entdeckt man den Leichnam von Charlie Leathers. Der Ermordete war zwar zu Lebzeiten nicht gerade beliebt, aber das allein ist noch kein Tatmotiv. Das meint auch Inspector Barnaby, der das ehemalige Pfarrhaus und seine zwielichtigen Bewohner nun ganz genau unter die Lupe nimmt. Und schon bald merkt er, dass hinter der sauberen Fassade ein düsteres Geheimnis lauert …

Autorin

Caroline Graham wurde 1931 in Warwickshire geboren. Nach ihrer Ausbildung war sie einige Zeit bei der englischen Marine, leitete später eine Heiratsvermittlung und arbeitete an einem Theater. 1970 begann sie mit dem Schreiben, zunächst als Journalistin, dann als Hörspiel- und Drehbuchautorin. Ihr erster Roman erschien 1982. Mit ihrer Serie um Inspector Barnaby wurde sie rasch ein Star unter den britischen Krimiautorinnen. So wurde der Roman Die Rätsel von Badger’s Drift von der Crime Writers’ Association unter die einhundert besten Krimis und die zehn besten »Whodunnits« aller Zeiten gewählt. Auch die auf den Büchern basierende Fernsehserie »Inspector Barnaby«, die in Deutschland vom ZDF ausgestrahlt wird, hat eine riesige Fangemeinde. Caroline Graham lebt heute in Suffolk.

Inhaltsverzeichnis

Treu bis in den Tod

Aus dem Englischen von Ellen Schlootz

Für meine Freunde Lili und Neville Armstrong

Der Dramatiker in diesem Haus ist der Tod. Schnörkellos und unerbittlich die Drehbücher, die er schreibt.

Ridge House, U.A. Fanthorpe

1

Simone Hollingsworth verschwand Donnerstag, den 6. Juni. Man könnte beinah sagen, sie habe sich einen wunderschönen Tag dafür ausgesucht. Ein warmer Wind wehte bei fast wolkenlosem und strahlendem Himmel. Die Hecken standen in voller Blüte, und auf den Feldern tollten Hasen und Kaninchen fröhlich herum, wie das junge Geschöpfe tun, die noch nicht ahnen, was ihnen auf dieser Welt so alles bevorsteht.

Das erste Anzeichen dafür, dass in der St. Chad’s Lane nicht alles so war, wie es sein sollte, bemerkte Mrs. Molfrey, als sie unsicheren Schrittes auf dem Weg zum Briefkasten am Nachbarhaus vorbeikam. Dort versuchte nämlich Sarah Lawson gerade, das Tor der Hollingsworths von innen mit dem Fuß aufzustoßen, während sie mit den Armen einen großen Karton umklammert hielt.

»Kommen Sie, ich helfe Ihnen«, sagte Mrs. Molfrey.

»Wenn Sie mir nur freundlicherweise das Tor aufhalten würden.«

»Der sieht aber schwer aus«, sagte Mrs. Molfrey mit Blick auf den Karton. Dabei zog sie langsam das Tor aus vergoldetem Schmiedeeisen auf. »Was um alles in der Welt ist da drin?«

»Ein paar Einmachgläser für meinen Stand beim Kirchenfest.«

Sie gingen nebeneinander her. Sarah zügelte aus Höflichkeit ihr normales Tempo, denn Mrs. Molfrey war sehr alt. Die Uhr am natursteinernen Kirchturm schlug drei.

»Außerdem hatte Simone mich zum Tee eingeladen, aber offenbar musste sie irgendwohin. Ich hab die Sachen auf der Terrassentreppe gefunden.«

»Wie seltsam. Das sieht ihr überhaupt nicht ähnlich.«

»Kann nicht behaupten, dass ich traurig darüber bin.« Sarah hievte den Karton, der abzurutschen drohte, stöhnend ein wenig höher. »Wenn man erst mal da drin ist, muss man mindestens eine Stunde einplanen.«

»Das arme Ding ist vermutlich einsam.«

»Was kann ich denn dafür?«

Vor dem Bay Tree Cottage, dem Lorbeerbaum-Cottage, blieben sie stehen. Das war Sarahs Zuhause. Hier brauchte Mrs. Molfrey sich nicht zu bemühen, weil das Tor seit ewigen Zeiten schief in den Angeln hing. Diese Nachlässigkeit wurde von den ordnungsliebenden Dorfbewohnern mit einem resignierten Schulterzucken hingenommen. Sarah war Künstlerin, und da musste man eben Zugeständnisse machen.

»Ohne Auto kann Simone nicht weit sein. Und außerdem sollte sie sowieso bald zurückkommen. Um fünf ist Läutprobe.«

»Ach, ist das ihr neustes Hobby?« Sarah lachte. »Allmählich müsste sie ja alles durchhaben.«

»Hat sie den Kurs bei Ihnen eigentlich zu Ende gemacht?«

»Nein.« Sarah stellte den Karton ab und zog einen Schlüssel aus ihrer Rocktasche. »Sie ist ein paar Wochen gekommen, dann hat sie das Interesse verloren.«

Mrs. Molfrey warf ihren Brief ein und dachte auf dem Heimweg darüber nach, dass für Simone tatsächlich nicht mehr viel blieb, womit sie sich die Zeit vertreiben konnte.

Die Hollingsworths waren vor etwas mehr als einem Jahr ins Nightingales-Haus eingezogen. Im Gegensatz zu den meisten Neuankömmlingen, die förmlich danach lechzten, sämtliche Gepflogenheiten des Dorfes bis ins Letzte zu ergründen, noch bevor die Umzugswagen außer Sichtweite waren, hatte Alan Hollingsworth nie das geringste Interesse am Dorf und seinen Bewohnern bekundet. Man bekam ihn immer nur kurz zu sehen, wenn er in sein metallicschwarzes Audi Cabrio stieg, seiner Frau zum Abschied zuwinkte und dann mit knirschenden Reifen vom Grundstück fuhr. Oder wenn er viele Stunden später – er hatte nämlich eine eigene Firma und arbeitete sehr hart – mit surrendem Motor wieder angerollt kam und sie mit einem Kuss begrüßte.

Simone erschien immer in dem Moment im Hauseingang, wenn die Autotür zufiel, als ob sie irgendwo heimlich gelauert hätte, damit der Herr des Hauses nur ja nicht eine Sekunde auf den verdienten Willkommensgruß warten müsse. Wenn er sie dann küsste, stand sie mit einem Bein auf Zehenspitzen, das andere nach hinten geknickt, wie eine Schauspielerin in einem Film aus den vierziger Jahren.

Im Gegensatz zu ihrem Mann hatte Mrs. Hollingsworth, die reichlich Zeit hatte, sich bemüht, an den dörflichen Aktivitäten teilzunehmen. Man musste allerdings zugeben, dass die sehr begrenzt waren. Da gab es den Frauenkreis, die Stickereigruppe, den Bowling-Klub, die kleine Amateur-Winzerei und – für die wirklich Verzweifelten – den Gemeinderat. Dort führte die Frau des Pfarrers den Vorsitz.

Mrs. Hollingsworth war zu mehreren Veranstaltungen des Frauenkreises gekommen und hatte ein Gespräch über Strohpuppen sowie einen Vortrag mit Bildern über die botanischen Entdeckungen von John Tradescant über sich ergehen lassen. Sie hatte der Gewinnerin des äußerst interessanten Schürzenwettbewerbs applaudiert und ein Stück Sandkuchen gekostet. Auf dezente Fragen nach ihrer Vergangenheit und zu ihrer gegenwärtigen Situation hatte sie freundlich, aber so vage geantwortet, dass es zwar unbefriedigend war, man jedoch nichts dagegen einwenden konnte. Beim dritten Treffen (Überraschen Sie Ihre Freunde mit einem alkoholischen Milchshake aus der Tudorzeit!) war aufgefallen, dass sie ab und an leise vor sich hin seufzte. Und sie hatte leider nicht zum Tee und einem Stück Zitronenkuchen bleiben können.

Als Nächstes war Bowling an der Reihe. Colonel Wymmes-Forsyth, der Vorsitzende des Klubs, hatte mit weit aufgerissenen Augen und halb ohnmächtig vor Entsetzen beobachtet, wie sich ihre zehn Zentimeter hohen Absätze, die so schmal wie der Stiel eines Weinglases waren, in seinen pedantisch gemähten Rasen bohrten und ihn aufrissen. Sie ließ sich jedoch mühelos (alle waren ja viel zu alt) davon abbringen, dem Klub beizutreten.

Beim Winzertreffen und bei den Gemeindeversammlungen, die abends stattfanden, war sie noch nicht aufgekreuzt. Auch nicht bei der Stickereigruppe, obwohl Cubby Dawlish ein hübsch illustriertes Informationsblättchen mit den Zeiten, zu denen man sich traf, durch den Briefschlitz von Nightingales geschoben hatte.

Man hielt es entweder für Schüchternheit oder Schicklichkeit, dass sie nicht den einfachsten und vergnüglichsten Weg wählte, Leute kennen zu lernen, nämlich einen Besuch im Dorfpub, dem Goat and Whistle. Die meisten Neuankömmlinge waren im Handumdrehen dort. Sie bestellten ein Pint vom besten Bier, das der Wirt im Ausschank hatte, und beteiligten sich dann zögernd, einen Fuß auf die Stange an der Bar gestützt, an einem Gespräch in der Hoffnung, Freunde zu finden.

Neuankömmlinge waren im Goat and Whistle immer herzlich willkommen, und sie gingen in dem Glauben nach Hause, dass nur auf dem Lande die Leute wirklich Zeit füreinander haben. Glücklicherweise blieb den meisten verborgen, dass nur die dumpfe Langeweile, jeden Tag dieselben Gesichter zu sehen, das starke Interesse an ihnen verursachte. Und die meisten merkten nicht mal, wenn sie nach einer gewissen Zeit selbst ganz abgestumpft waren.

Das Glockenläuten war, wie bereits erwähnt, Mrs. Hollingsworths jüngste Beschäftigung. Bisher hatte sie an etwa einem halben Dutzend Proben teilgenommen, ohne erkennbar das Interesse zu verlieren. Aber da sie nicht immer pünktlich war, war niemand überrascht oder gar besorgt, als sie um halb sechs noch nicht da war.

Der Pfarrer, Reverend Bream, lauschte mit einem Ohr, ob sie noch kommen würde, während er einen Stapel Kirchenführer ordnete, die seine Frau am Computer erstellte. Die Heftchen kosteten nur fünfzig Pence und waren sehr beliebt bei den Besuchern. Die Hälfte von ihnen warfen zumindest etwas, wenn auch selten den vollen Betrag, in den dafür vorgesehenen Kasten.

Mrs. Molfrey spazierte herein, entschuldigte sich für die Verspätung und zählte rasch die Anwesenden durch.

»Simone ist also noch nicht zurückgekommen?« Nachdem sie erzählt hatte, was sie von Sarah erfahren hatte, beschloss der Pfarrer, dass sie nicht länger warten sollten, und alle machten sich an die Seile.

Die Probe war für ein Begräbnis am nächsten Tag. Normalerweise war bei einem solchen Anlass nichts weiter als ein länger andauerndes, einschläferndes Geläut erforderlich, doch in dem Fall hatten die Hinterbliebenen um Oranges and Lemons gebeten, eine Läutfolge, die der teure Verstorbene von Kindheit an geliebt hatte. Mit dieser Glockenkomposition waren die Campanologen von Fawcett Green nicht vertraut. Deshalb hatte der Pfarrer, der diese Läutfolge gut kannte, die Läufe der einzelnen Glocken auf Karten geschrieben. Heute war die dritte Probe. In Vertretung für die abwesende Mitstreiterin schwang Reverend Bream rhythmisch auf und ab. Die Arme gestreckt, atmete er tief und gleichmäßig, während die Absätze seiner schwarzen Stiefel mit den elastischen Einsätzen sich hoben und wieder senkten und das kräftige rot-weiß-blaue Hanfseil durch seine Finger glitt.

Neben ihm schoss die kleine Mrs. Molfrey mit wehenden Locken hoch in die Luft. Ihre locker geschnürten Turnschuhe hingen schlaff nach unten, bevor sie wieder fest auf dem abgewetzten Steinboden landeten. Die Gruppe läutete eine halbe Stunde lang und begab sich dann wie gewohnt in die Sakristei, um sich eine Erfrischung zu gönnen.

Avis Jennings, die Frau des Arztes, stellte den Kessel auf eine alte elektrische Kochplatte. Der Pfarrer öffnete eine Packung Pfeilwurzkekse. Eigentlich mochte die niemand besonders, aber Mrs. Bream bestand darauf, dass diese Kekse gereicht wurden, weil sie irgendwo gelesen hatte, dass Pfeilwurz nicht nur nahrhaft, sondern auch beruhigend für die Nerven sei.

Kurz vor Weihnachten hatte Avis eine Schachtel selbst gebackener Haselnussplätzchen mitgebracht. Irgendwer hatte das, zweifellos vom Überschuss an Protein beschwingt, ausgeplaudert. Das Pfarrhaus hatte mit eindeutiger Ablehnung reagiert, und Avis Jennings’ Name erschien drei Monate lang nicht mehr auf der Liste der Leute, die die Kirche turnusgemäß mit Blumen schmückten.

Nun wurden Becher mit stark gezuckertem Tee herumgereicht. Alle saßen mehr oder weniger bequem zwischen Rollen feinmaschigen Hühnerdrahts und grünen Blumensteckschwämmen, Chorhemden für die Sängerknaben, Farben und Pinseln von der Sonntagsschule, Büchern mit Geschichten aus der Bibel und riesigen Türmen verstaubter Gesangbücher.

Der Pfarrer nippte an seinem Tee, der für seinen Geschmack viel zu stark war, und lenkte das Gespräch erneut auf die Abwesenheit von Mrs. Hollingsworth.

»Sie haben sie heute also noch gar nicht gesehen, Elfrida?«

»Nein, hab ich nicht«, sagte Mrs. Molfrey mit gepresster Stimme, weil sie sich gerade hinunterbeugte, um die Schnürsenkel ihres Turnschuhs fester zu ziehen.

»Du vielleicht, Cubby?«

Cubby Dawlish wurde rot und zupfte an seinem kurzen weißen Bart, der eher wie ein Wattestreifen aussah, der ordentlich von einem Ohrläppchen zum anderen verlief. Dann räusperte er sich schüchtern, um schließlich zu sagen, dass er ebenfalls keine Ahnung habe, wo Mrs. Hollingsworth steckte. »Aber sie kann nicht weit sein. Ich hätte bestimmt gesehen, wenn Charlies Taxi bei ihr vorgefahren wär. Ich war fast den ganzen Tag draußen.«

Cubby wohnte ebenfalls neben Alan und Simone Hollingsworth, und zwar in einem ihm freundlicherweise kostenlos überlassenen Wohnwagen, der diskret zwischen den Obstbäumen in Mrs. Molfreys Garten verborgen war. Als Ausgleich für die Miete und aus Dankbarkeit für ihre Güte arbeitete er viel im Garten.

»Ich bin mir nicht sicher«, begann der Pfarrer und reichte dabei den Teller mit den faden Beruhigungsplätzchen wenig erfolgreich herum, »ob es viel Sinn hat, dass sie morgen kommt. Sie kennt die Läutfolge nicht so richtig, und wir wollen doch nicht, dass jemand einen Schnitzer macht.«

Mrs. Molfrey stieß bei dieser guten Nachricht einen Freudenschrei aus und schlug sich auf die schmalen Hüften, bis Staubwolken aus ihrem rostfarbenen Chenillerock aufstiegen.

»Besonders«, fügte Reverend Bream mit strenger Miene hinzu, »bei einer Beerdigung.«

So schnell war Mrs. Molfrey jedoch nicht einzuschüchtern, sie gluckste schon wieder vor sich hin und stieß Cubby so fest an, dass er fast umgefallen wäre. Er fuchtelte mit den Armen, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren, und stieß dabei eine Gießkanne um, worauf er noch röter wurde als vorher.

»Ich schau bei den beiden vorbei, wenn ich hier abgeschlossen habe«, sagte Reverend Bream. »Wenn sie noch nicht zurück ist, wird Alan sicher eine Erklärung dafür haben.«

»Die Mühe würde ich mir sparen«, sagte Avis Jennings. »Er ist ein Workaholic. Simone hat erzählt, er sei nie vor acht zu Hause. Und das sei noch früh.«

»Es ist keine Mühe«, sagte der Pfarrer. »Ich muss sowieso bei der alten Mrs. Carter vorbeischauen, es liegt also praktisch auf dem Weg.«

Nightingales war eins von drei Häusern, die etwas abseits von der St. Chad’s Lane auf einem Areal lagen, das weder groß genug noch klar genug abgegrenzt war, dass die Post es als eigenständig betrachtete. Links neben den Hollingsworths stand ein verputztes Haus aus den dreißiger Jahren, komplettiert durch eine Haustür mit bonbonfarbenen Glaseinsätzen. An den Wänden waren Stücke aus unterschiedlich geflecktem Holz befestigt, die im Wechsel ein Muster aus Y-förmigen Gebilden und auf dem Kopf stehenden Winkeln bildeten. Diese hatten nach Ansicht von Avis Jennings, die aus dem Norden stammte, weder einen Zweck, noch dienten sie als Verzierung. Auf einem glänzenden Holzschild stand »The Larches«, obwohl diese kühne Behauptung durch keinen einzigen Lärchenbaum gestützt wurde.

Auf der anderen Seite von Nightingales stand Mrs. Molfreys Doppelcottage, das man geschickt in ein einziges Cottage umgewandelt hatte. Nur dreißig Jahre älter als die Pseudo-Tudor-Scheußlichkeit, verströmte Arcadia einen unveränderlich heiteren Charme. Der Garten war üppig und strahlte jedes Jahr in voller Blüte.

In diese kleine Enklave passte das Anwesen der Hollingsworths überhaupt nicht. Das Haus, das in der Maklerbroschüre als »Reizvoller Landsitz für gehobene Ansprüche« beschrieben wurde, war 1989 von einem unternehmungslustigen Vermögensberater mit dem richtigen Gespür fürs Geld gebaut worden. Er hatte die drei baufälligen Arbeiterhütten gekauft, die vorher dort standen, sie abgerissen und an ihrer Stelle ein Gebäude errichtet, wie man es normalerweise nur – umgeben vielleicht von einigen ähnlich edlen Exemplaren – in einer von Kameras überwachten Parklandschaft hinter elektrisch geladenen Zäunen sieht.

Das Dorf hatte energisch protestiert, nachdem bekannt geworden war, was für ein bombastisches Projekt der Unternehmer plante, doch es hatte nichts genützt. Man tippte auf Bestechung der Baugenehmigungsbehörde.

Alans Auto parkte nur wenige Schritte vor der Doppelgarage. Der Kies in der Einfahrt war heftig aufgewirbelt, als wäre Alan in großer Eile auf das Haus zugefahren und hätte das Auto schlitternd zum Stehen gebracht. Das Tor stand weit auf. Der Pfarrer ging zur Haustür, hob den schillernden Schwanz einer Meerjungfrau aus Messing an und klopfte mehrmals kräftig damit.

Niemand erschien. Reverend Bream zögerte und fragte sich, was er als Nächstes tun sollte. Er wartete und genoss den Duft des weißen Ziertabaks, der in bauchigen Terrakottatöpfen üppig blühte. Dann klopfte er erneut.

Später würde der Pfarrer behaupten, er hätte bereits zu diesem frühen Zeitpunkt gespürt, dass etwas nicht stimmte. In Wahrheit begann er sich schon nach kürzester Zeit zu langweilen und wäre sicher gegangen, wenn nicht dieser Wagen so unübersehbar in der Einfahrt gestanden hätte.

Als sich noch immer niemand rührte, ergriff ihn die Neugier. Ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, wie sein Verhalten auf einen zufälligen Passanten wirken könnte – ihm war noch nie im Leben etwas peinlich gewesen –, ging der Pfarrer zu einem der Wohnzimmerfenster und spähte hinein.

Ein luxuriöser Raum. Wände und Vorhänge in Apricot, ein cremefarbener Teppich, dick gepolsterte Sofas und Sessel aus Seide. Gold- und Messingverzierungen und reichlich Kristall. Massenhaft Blumen und mehrere Tischlampen, von denen keine angeschaltet war. Keine Spur von menschlichem Leben.

Ein knarrendes Geräusch ganz in der Nähe erregte seine Aufmerksamkeit. Im Garten von The Larches schloss jemand eine Schuppentür. Vorsichtige Schritte schlichen davon. Reverend Bream nahm an, dass es sich um den Hausherren handelte. Wie jedem im Dorf war auch ihm das verstohlene und verhuschte Benehmen der Brockleys bekannt. Nie beteiligten sie sich offen am Klatsch im Dorfladen oder gönnten sich einen längeren Blick über den Zaun. Und obwohl sie sich durchaus für anderer Leute Angelegenheiten interessierten, präsentierten sie nach außen hin eine Fassade absoluter Gleichgültigkeit. Sie hielten sich – bildlich gesprochen – voll selbstgerechtem Abscheu Augen, Ohren und Mund zu, wenn sie auf etwas stießen, das auch nur den geringsten Kitzel versprach. Mrs. Bream pflegte zu sagen, sie erinnerten sie an die drei weisen Affen. Sie konnten manchmal sehr unchristlich sein.

Gehässigerweise rief der Pfarrer: »Guten Abend, Mr. Brockley!« Als die Schritte davoneilten, ging er zu der Meerjungfrau zurück und klopfte noch einmal.

Drinnen im Haus, genauer gesagt an der Küchentür, stand der Gesuchte regungslos, den Kopf gegen den weiß gestrichenen Holzrahmen gelehnt. Alan Hollingsworth hatte gerade in die Eingangshalle gehen wollen, als sein Besucher zum ersten Mal klopfte, und war auf der Stelle erstarrt. Jetzt stierte er auf den dicken, wellig gemusterten Glaseinsatz in der Tür, durch den er eine verzerrte Gestalt sehen, den Pfarrer aber nicht erkennen konnte.

Alan schloss die Augen und stöhnte leise. Die Sekunden verrannen, begleitet vom leisen Surren der Standuhr im Esszimmer und dem angestrengten Klopfen seines Herzens. Er verfluchte sich, dass er das Auto nicht weggefahren hatte. Wochen – nein, Jahre vergingen. Wer auch immer es war, er stand immer noch vor der Tür.

Das Lächerliche seiner Haltung und die Unmöglichkeit, endlos am Türrahmen auszuharren, erfüllten ihn mit Verzweiflung, und er kam sich gedemütigt vor. Selbst wenn derjenige, der da vor der Tür stand, aufgeben würde, früher oder später würde doch jemand anders auftauchen, das war ihm klar. So war das in Dörfern. Ständig kamen Leute vorbei, die für irgendwas sammelten, irgendwelche Blätter durch den Briefschlitz warfen oder Unterschriften sammelten. Obwohl er sich demonstrativ aus dem öffentlichen Leben von Fawcett Green herausgehalten hatte, konnte er sich seiner Umwelt nicht völlig entziehen. Irgendwann würden die Nachbarn sich fragen, ob die Bewohner von Nightingales, von denen sie nichts mehr sahen und hörten, überhaupt noch da waren. Ob mit ihnen »alles in Ordnung« wäre. Es könnte sogar jemand auf die Idee kommen, die Polizei zu rufen. Alan brach der kalte Schweiß im Gesicht aus, und ein übler Geschmack brannte in seiner Kehle.

Es klopfte schon wieder.

Er sagte sich, dass das erste Mal am schlimmsten sein würde, und je eher er es hinter sich brächte, desto besser. Also drehte er den Kopf und rief: »Ich komme!«

Der Pfarrer setzte eine besorgte Miene auf, und er hatte keinerlei Mühe, sie beizubehalten, als die Tür schließlich aufging. Denn Hollingsworth sah in der Tat furchtbar aus. Sein Gesicht war bleich, und die Haut glänzte vor Schweiß, als hätte er gerade heftig Sport getrieben. Seine Augen flackerten nervös hin und her, und die Falten auf der Stirn verrieten, wie verzweifelt er bemüht war, sich zu erinnern, wo er den Mann, der vor ihm stand, schon mal gesehen hatte. Seine Haare standen ihm, als hätte er sie sich gerauft, wirr vom Kopf ab. Er sprach mit lauter Stimme und schien Probleme beim Atmen zu haben, was dazu führte, dass seine Sätze merkwürdig abgehackt waren.

»Ah, Pfarrer. Sie.«

Reverend Bream bestätigte höflich, dass er es tatsächlich sei, worauf Hollingsworth unwillkürlich einen Schritt zurückwich. Der Pfarrer nahm diese Geste als Aufforderung einzutreten, und flugs stand er in der Diele. Sofort fragte er, ob alles in Ordnung sei.

»Wir haben uns ein wenig Sorgen gemacht, weil Simone nicht zur Probe erschienen ist«, erläuterte er. »Und eigentlich bin ich gekommen, um ihr zu sagen, dass sie morgen nicht zur Beerdigung kommen braucht.«

»Beerdigung?«

»Um zwei Uhr.« Der Pfarrer war allmählich ernsthaft besorgt. Der Mann erschien ihm fast wahnsinnig. »Geht es Ihnen wirklich gut, Mr. Hollingsworth? Sie sehen aus, als hätten Sie einen Schock erlitten.«

»Nein, nein. Alles ist…« Der Rest des Satzes schien ihm nicht über die Lippen zu wollen. Der Pfarrer hatte den Eindruck, als würde er sehnsüchtig an ihm vorbei zur weit geöffneten Haustür blicken. Doch Reverend Bream war sich angesichts eines offenbar zutiefst verzweifelten Gemeindemitglieds seiner Pflicht nur zu gut bewusst.

»Darf ich?«, fragte er und rauschte, ohne eine Antwort abzuwarten, in das völlig überladene Wohnzimmer. Dort senkte er sein ausladendes Hinterteil auf einen Haufen herzförmiger Satinkissen. Während er vergeblich versuchte, zwischen den rutschigen Kissen Halt zu finden, sah er Hollingsworth, der ihm zögernd gefolgt war, mit einem betont gütigen Lächeln an.

»Also, Alan«, sagte der Pfarrer, »wenn ich Sie so nennen darf.« Sein freundlicher Blick wurde vorübergehend von einem gediegenen Silbertablett abgelenkt, auf dem zwei Karaffen aus geschliffenem Glas und mehrere Flaschen standen, unter anderem eine fast volle Flasche Jack Daniel’s und eine halbleere Bushmills. So erlesene Getränke konnte sich der Pfarrer bei seinem kleinen Gehalt nicht leisten. Er hievte sich wieder hoch und sagte: »Sie sehen aus, als könnten Sie einen Drink vertragen. Soll ich vielleicht…«

»Simone. In Ordnung, ich geb weiter – die Nachricht.«

»Sie ist also nicht hier?«

»Nein. Wissen Sie, ihre Mutter.« Hollingsworth schüttelte den Kopf und machte eine verzweifelte Geste mit den Händen.

»Das tut mir sehr leid.« Der Pfarrer gab die Hoffnung auf einen Jack Daniel’s auf. Sein Verlangen danach erschien ihm jetzt sogar ein wenig unschicklich. »Ich hoffe, es ist nichts Ernstes.«

»Ein Schlaganfall.« Alan hatte das ohne nachzudenken gesagt, und jetzt fiel ihm auf, wie genial dieser Einfall war. Im Gegensatz zu anderen Krankheiten, bei denen es einem irgendwann besser oder schlechter ging, konnten sich die Folgen eines Schlaganfalls ewig hinziehen und eine mehr oder weniger permanente Pflege notwendig machen. Wenn es also zum Schlimmsten kommen sollte. Zum Aller-, Allerschlimmsten…

»Das tut mir wirklich leid.« Der Pfarrer bekundete noch einmal sein Mitgefühl und schickte sich zum Gehen an.

Zum ersten Mal, seit Hollingsworth die Tür geöffnet hatte, entspannte sich seine Miene ein wenig. Erleichterung wäre übertrieben, es war nur, als ob sein Misstrauen ein wenig abflaute und die Anspannung nachließ.

»Wohnt sie weit weg?«, fragte Reverend Bream.

»Wales«, sagte Alan. »Im Landesinneren.«

»Das ist ja nicht so weit«, sagte der Pfarrer. »Vielleicht können Sie…«

»Geht nicht. Die Firma.«

»Natürlich.« Reverend Bream nickte verständnisvoll und versuchte, sich zu erinnern, was für eine Firma Hollingsworth eigentlich leitete. Irgendwas mit Computern. Schon bei dem bloßen Gedanken schwirrte dem Pfarrer der Kopf. Vor kurzem hatte eins seiner Gemeindemitglieder ein gebrauchtes Gerät gestiftet, in das man alles, was Gemeindeangelegenheiten betraf, übertragen hatte. Jetzt war der Pfarrer noch nicht mal mehr in der Lage, die Telefonnummer seines Küsters zu finden. Bisher hatte er die finstere Seite der Seele immer für einen rein metaphysischen Begriff gehalten, bis ihn der Dämon Amstrad selber in die Finsternis stieß.

Als er nun mit einem Fuß auf der Türschwelle stand, durchzuckte ihn der Gedanke, dass Evadne, sobald sie von der Situation in Nightingales erfahren würde, ihn sicher ausschimpfen würde, wenn er den armen Mann nicht zum Abendessen einladen würde. Also murmelte er etwas von »ein paar belegten Broten« und »reicht auch für drei«.

Zu seiner Erleichterung, denn er hatte zur Teestunde die Wildpastete in der Speisekammer entdeckt und für sehr klein gefunden, lehnte Hollingsworth sofort ab.

»Gefrierschrank. Voll«, stammelte er und schloss die Tür, noch bevor sein Besucher richtig draußen war.

Im Fortgehen schaute Reverend Bream sich noch einmal um. Alan Hollingsworth lehnte gegen den geriffelten Glaseinsatz. Der Pfarrer beobachtete, wie die dunkle Gestalt, deren Umrisse verschwommen waren, langsam nach unten rutschte und dann innerhalb weniger Sekunden zu Boden sank.

»Der Pfarrer kommt gerade aus Nightingales.«

Iris Brockley, eine satte Ladung Fensterputzmittel in der Nase, schob die gestärkte Rüschengardine ein wenig zur Seite und trat diskret einen Schritt zurück. Was Observierungen betraf, hätte Iris durchaus ein paar Tipps an das FBI weitergeben können.

»Hat er eine Sammelbüchse dabei?«

»Nein.«

»Dann ist es ja gut.«

Iris hob die Tasse ihres Mannes und wischte über den Unterteller, dort wo der Löffel einen Fleck hinterlassen hatte. Dann wischte sie den Löffel ab sowie das Plastiktablett, das in die Lehne seines Sessels eingehakt war, und stellte die geblümte Goldrandtasse wieder hin. Schließlich hockte sie sich auf den Rand des blassgrünen Dralonhockers, der mit dem kniehohen Telefontischchen verbunden war, wobei sich der in einem dunkleren Grün gehaltene Schnurbesatz in ihre dicken Oberschenkel drückte.

»Was der wohl gewollt haben mag?«

»Ich hab nicht die leiseste Ahnung.«

»Hoffentlich ist da nichts passiert, Reg.«

»Und wenn, dann geht’s uns nichts an.« Mr. Brockley legte den Daily Express zusammen, glättete die Zeitung mit der Hand auf beiden Seiten, faltete sie exakt in der Mitte und schob sie in einen Bambusständer zu seinen Füßen.

»Bist du damit fertig?« Als ihr Mann nickte, sprang Iris auf, schnappte sich die Zeitung und verschwand in der Küche.

Reg schloss die Augen, wartete auf den Knall, mit dem der Deckel des Treteimers gegen die Wand schlug und dann wieder zufiel. Als darauf die laute Aufforderung: »Geh bitte zurück in deinen Korb, Madam!«, folgte, trank er seinen Tee aus, zog einen Stift aus der Brusttasche und schlug die Radio Times auf. Seine Bewegungen wirkten verkrampft, so als ob er sie nicht richtig ausführen könnte.

Als Iris zurück ins Zimmer kam, zog er gerade drei ordentliche Kreise um die Sendungen, die sie sich an diesem Abend angucken würden: Quizstunde, Von Mai bis Dezember und Das Reisemagazin. Nicht, dass die Brockleys jemals verreisten. Das grüne Buckinghamshire reichte ihnen vollkommen. Doch sie liebten Sendungen über ferne Länder, besonders wenn dort irgendwelche unglückseligen Touristen gestrandet, von einem exotischen Virus infiziert, ausgeraubt oder – das gefiel ihnen am allerbesten – in einem schlecht belüfteten Hotelzimmer erstickt waren.

Reg legte die Zeitschrift beiseite und trat dann, wie es bei mildem Wetter seine Gewohnheit war um diese Zeit, durch die Verandatür in den Garten. Dort schlenderte er ein wenig umher, bis er dann Punkt sechs Uhr zu den Nachrichten und der (außer wenn sie Spätdienst hatte) ebenso pünktlichen Rückkehr ihrer Tochter Brenda wieder ins Haus kam.

Es war ein schöner Abend. Ein zarter Luftzug umspielte Regs rundliche Wangen und den steifen kleinen Schnurrbart. Ihm fehlte nur noch eine Pfeife aus Kirschholz und ein kupferroter Spaniel an seiner Seite, und er hätte ohne Zweifel einem Metroland-Poster entsprungen sein können.

Die Klematis der Nachbarn wucherte üppig über das Spalier hinaus und rankte auf der Seite der Brockleys wieder herunter. Reg und Iris hatten schon zahlreiche gewichtige Diskussionen über diese Pflanze geführt, obwohl sie sich natürlich jeden Kommentars den Nachbarn gegenüber enthalten haben. Das würde ja bedeuten, dass sie sich einmischten, und das kam überhaupt nicht in Frage. Eine Bemerkung über das Wetter, ein kurzes Lamentieren über den zunehmenden Vandalismus im Dorf, ein knappes, halbherziges Kompliment über den nachbarlichen Garten – darüber ging die Kommunikation zwischen den Hollingsworths und den Brockleys nicht hinaus.

Wenige Schritte von Reg entfernt wurde ein Türknauf gedreht, und jemand trat auf die Veranda. Vom Geräusch her nahm er an, dass es Alan sein musste. Obwohl er als Erster dort gewesen war, versetzte Reg sich sofort in die Rolle des unsichtbaren Lauschers. Er stand ganz still, atmete leise durch den Mund und hoffte, dass er nicht schlucken müsste.

Hollingsworth begann in einer Stimme, die Reg merkwürdig heiser erschien, nach Nelson, dem Kater, zu rufen. Als ob er erkältet wäre.

Reg schlich auf Zehenspitzen zurück ins Haus, um diese Information an Iris weiterzugeben. Sie war genauso erstaunt wie er, denn es war allgemein bekannt, dass Alan sich noch nie um das Tier gekümmert hatte, seit es da war. Simone hatte Mitleid mit dem getigerten Kätzchen gehabt, als sie es vor fast einem Jahr verlassen aufgefunden hatte. Sie hatte es gefüttert und gebürstet und mit sanften Rufen und Pfiffen jeden Abend wieder ins Haus gelockt. Die Brockleys unterhielten sich noch über die ungewöhnliche Begebenheit, als Brenda eintraf.

Während sie mit ihrem dunkelbraunen Mini Metro am Küchenfenster vorbeifuhr, um auf dem überdachten Einstellplatz zu parken, legte Iris ihre Rüschenschürze an, nahm einen Käsetoast von Marks & Spencer aus dem Gefrierschrank und schaltete die Mikrowelle an.

Für Iris waren Fertiggerichte ein Segen. Sie war sich stets ihrer Pflicht als Hausfrau und Mutter bewusst gewesen und hatte sich bemüht, regelmäßig warme, schmackhafte Mahlzeiten auf den Tisch zu bringen. Dennoch musste sie während ihres gesamten Ehelebens mit sich kämpfen. Sie hatte hochwertige Fleischstücke (niemals Innereien) gewaschen und Fische so lange abgespült, bis das Wasser klar war. Sie hatte sich gezwungen, Plätzchen zu backen, obwohl das Fett unter ihre Fingernägel geriet, und obwohl sie auch nach stundenlangem Schrubben noch überzeugt gewesen war, dass gewisse Rückstände blieben.

Als sie nun das kleine Aluminiumblech aus der Verpackung mit der verführerischen Abbildung rutschen ließ, dachte sie, wie äußerst angenehm doch tiefgefrorene Nahrungsmittel waren. Von einer glitzernden Kruste keimfreier Kristalle zusammengehalten, trieften und rochen sie nicht und mussten auch nicht irgendwie bearbeitet werden, sondern wurden rasch, wie durch Zauberei, in ein erfrischendes, schmackhaftes Gericht verwandelt. Iris zerschnitt eine Tomate, um ein paar Vitamine dazuzugeben, und setzte den Kessel auf.

Brenda betrat das Haus und lief flink nach oben. Niemals wich sie von ihren Gewohnheiten ab. Sie hängte ihren Mantel in den Schrank, kämmte ihre Haare und wusch sich die Hände. Shona, ein weißer Pudel, der in einem Korb zwischen Waschmaschine und Kühlschrank sein Dasein fristete, fing freudig an zu winseln, als die wohl bekannte Routine begann. Als die Toilettenspülung ging, wärmte Iris die Teekanne, und als ihre Tochter in die Küche kam, war alles fertig.

Brenda aß sehr manierlich. Mit geschlossenen Lippen kaute sie kleine Bissen, wie sie es von frühester Kindheit an gelernt hatte. Voller Stolz betrachtete Mr. Brockley das kastanienbraune Kostüm und die weiße Bluse seiner Tochter und dachte, wie schick sie doch aussah. Ihre kurzen braunen Haare waren ordentlich aus dem Gesicht gekämmt, und auf ihrem linken Revers prangte eine rote und goldene Anstecknadel mit ihrem vollen Namen. Reg, der noch nie geflogen war, fand, dass sie wie eine Stewardess aussah.

Er und seine Frau sprachen oft ernsthaft und voller Respekt über die Zukunft ihrer Tochter. Eine berufliche Karriere war ja gut und schön, dennoch hofften sie inständig, dass sie recht bald einen netten, anständigen Mann heiraten würde. Sie würde dann in der Nähe wohnen und ihnen in angemessenem Abstand zwei nette, wohlerzogene Enkelkinder schenken. Sie redeten in dem Zusammenhang von sesshaft werden, obwohl ein unparteiischer Beobachter durchaus der Meinung sein könnte, dass Brenda bereits so sesshaft war, dass es einer Tonne Dynamit bedurft hätte, um sie von ihrem angestammten Platz fortzubewegen.

Jetzt saß sie am Tisch, den kleinen Finger gespreizt, nippte an ihrem Tee und beantwortete ausführlich die üblichen Fragen über die Ereignisse des Tages. Brenda wusste, wie sehr ihre Mutter – und seit der Pensionierung auch ihr Vater – sich auf diesen täglichen Bericht aus der bewegten Welt der Finanzen freuten.

»Dann mischte sich zu allem Überfluss auch noch Hazel Grantley aus der Buchhaltung ein. Wie sie es bei jeder passenden oder unpassenden Gelegenheit tut. ›Ihr könnt mir doch nicht weismachen‹, sagte sie, ›dass diese Zinsen falsch berechnet wurden. Maschinen machen keine Fehler.‹« Brenda befeuchtete eine Fingerspitze und pickte den letzten Krümel Toast auf. »Mit der kommt keiner klar.«

»Das hast du schon erzählt.«

»Selbst ihr Mann nicht«, sagte Brenda mit Genugtuung. Wie so viele unglückliche Singles genoss sie Geschichten über Eheprobleme. »Darauf erwiderte Janine, die mittlerweile ziemlich fertig war: ›Warum denn nicht? Die sind doch auch nur menschlich.‹ Natürlich haben alle gelacht, worauf ihr nichts Besseres einfiel, als in Tränen auszubrechen. Und das, als ein Kunde am Schalter stand. Ich weiß nicht, was Mr. Marchbanks dazu gesagt hätte.«

»War er denn nicht da?«, fragte Iris.

»Er war beim Zahnarzt. Und als dieser Streit gerade abgeflaut war, hatte der Kugelschreiber von Jacqui Willig plötzlich Beine gekriegt.«

»Wie immer«, sagte Iris wissend.

»Trish Travers von der Personalabteilung sagte, sie hätte ihn auf der Toilette liegen sehen. Darauf Jacqui, sie wär schließlich noch nicht so alt, dass sie alle fünf Minuten dorthin rennen müsste. Im Gegensatz zu manchen anderen.« Nachdem Brenda aus ihrem Tag bei der Coalport-and-National-Bausparkasse auch noch das letzte bisschen Dramatik herausgekitzelt hatte, tupfte sie sich mit einem bestickten Taschentuch die Winkel ihres kleinen Mundes ab.

Reg und Iris tauschten einen verschwörerischen Blick. Ohne sich abzusprechen, hatte keiner von ihnen die ungewöhnliche Situation im Nachbarhaus erwähnt, weil beide das pikanteste Häppchen bis zum Schluss aufsparen wollten. Als Brenda nun die Zeit auf ihrer zierlichen, strassbesetzten Armbanduhr mit der tellerförmigen Küchenuhr verglich, gab Reg ein Räuspern von sich, und Iris unterstrich die Bedeutsamkeit dieses Augenblicks, indem sie ihre Schürze ablegte. Brenda wirkte überrascht, als sie sich beide zu ihr an den Tisch setzten.

»Nebenan ist was passiert.«

»Nebenan?« Es schepperte leise, als Brenda Teller, Unterteller und Tasse übereinanderstellte, um sie zum Spülbecken zu bringen.

»Vorsicht«, sagte Iris.

»Was denn?« Brendas Stimme klang völlig tonlos. Sie hüstelte, bevor sie fortfuhr: »Vorhin sah alles aus wie immer.«

»Mrs. Hollingsworth ist verschwunden.«

»Simone?« Brenda sah sich, begleitet von ruckartigen Kopfbewegungen, im Zimmer um. »Wer hat euch das erzählt?«

Zur Verblüffung der Brockleys stand ihre Tochter auf, ging zum Spülbecken und drehte den Warmwasserhahn auf. Brenda hatte noch nie gespült oder auch nur beim Abräumen geholfen. Es gab eine unausgesprochene Vereinbarung, dass ihre monatliche Überweisung auf das Haushaltskonto, »Kostgeld«, wie Iris es nannte, nicht nur ihren Verzehr ausglich, sondern sie von allen Hausarbeiten befreite. Nur ihr Zimmer musste sie selbst reinigen, denn dort konnte niemand rein, weil es immer abgeschlossen war.

»Ich mach das, Liebes.«

»Schon gut.«

»Dann zieh dir wenigstens Handschuhe an.«

»Also…« Brenda tauchte ihre Hände in das schäumende Spülwasser und klapperte mit dem Besteck herum, bevor sie ihre Frage neu formulierte. »Woher wisst ihr das?«

»Erzählt hat uns das eigentlich niemand«, sagte Iris. Und als sie den Blick ihres Mannes auffing, konnte sie ihr Erstaunen nicht mehr verbergen. Brenda war bis auf die stark geröteten Wangen sehr blass geworden. Sie platschte jetzt so heftig im Spülbecken herum, dass das schaumige Wasser über den Rand spritzte. »Daddy hat das nur … äh…«

»Gefolgert.«

»Ja, gefolgert.«

»Weißt du, Brenda…« Reg sah mit gerunzelter Stirn auf den starren Rücken und die wild herumfuhrwerkenden Ellenbogen seiner Tochter. »Könntest du nicht mal einen Augenblick damit aufhören?«

»Ich hör dir zu.«

»Heute am späten Nachmittag war eine Läutprobe – übrigens ein sehr ungewöhnliches Gebimmel –, aber Simone kann nicht dort gewesen sein, denn ich war zufällig im Vorgarten, als sie Schluss gemacht haben, und sie ist nicht nach Hause gekommen.«

»Und dann ist der Pfarrer…«

»Schon gut, Iris.«

»Entschuldige.«

»Kurz darauf hat Reverend Bream nebenan vorbeigeschaut, und es ist wohl anzunehmen, dass er sich erkundigt hat, warum sie nicht da war. Und merkwürdig war nicht nur, dass es sehr lange dauerte, bis die Tür geöffnet wurde, sondern er war kaum drinnen, da kam er auch schon wieder raus. Und dann…«

»Jetzt kommt das Beste.«

»Alan ging hinters Haus und rief die Katze.«

»Musste er ja wohl, oder? Wenn sie nicht da war.« Brenda zog den Stöpsel heraus und trocknete sich energisch am Geschirrtuch die Hände ab. »Ich glaube, ihr macht aus einer Mücke einen Elefanten.«

Reg und Iris starrten sich bestürzt und enttäuscht an. Es waren schon oft weit weniger dramatische Begebenheiten zu einer riesigen Sache hochgespielt worden. Und Brenda hatte solche Gespräche immer sehr genossen. Doch jetzt warf sie einfach das Geschirrtuch hin, schnalzte mit der Zunge nach dem Hund und verließ das Zimmer. Shona sprang voller Freude, doch so gut erzogen, dies nicht durch Bellen zu bekunden, aus ihrem Korb und trottete hinter Brenda her. Beide Brockleys hielten den Atem an, als sie hörten, wie das Glöckchen am Hundehalsband läutete, als die Leine eingehakt wurde. Dann fiel die Haustür zu, und Brenda war fort.

Reg und Iris eilten zu dem großen Fenster im Wohnzimmer und beobachteten, wie Herrin und Hund die Einfahrt hinuntergingen. Der Pudel hüpfte und tänzelte und bellte, was seine Stimmbänder hergaben. Brenda ging bedächtig und mit gleichmäßigen Schritten. Vor Nightingales zögerte sie kurz, bevor sie weiter zur St. Chad’s Lane ging.

Reg und Iris kehrten in die Küche zurück. Iris hob das Geschirrtuch auf, das eine hübsche Ansicht von Powys Castle zeigte, klappte einen türkisfarbenen Plastikhalter von der Wand und hängte das Tuch neben ihre Gummihandschuhe.

»Was ist nur mit ihr los?«, fragte ihr Mann.

»Die Nerven, Reg. Das liegt an diesen anstrengenden Konferenzen. Weißt du noch, wie du früher immer nach Hause gekommen bist?«

Heather Gibbs verpasste Arcadia jeden Freitag eine Generalreinigung. Zwei Stunden für zwölf Pfund. Das war großzügig im Vergleich zur üblichen Bezahlung, doch – wie Heathers Mutter es so trefflich ausdrückte – musste man schon ein bisschen mehr ausspucken, wenn man nicht alle Tassen im Schrank hatte.

Mrs. Molfrey saß in ihrem verblichenen Petit-point-Ohrensessel, die Füße auf einem mit Perlen besetzten Schemel, und beobachtete Heather voller Zufriedenheit. Als die junge Frau vor einigen Monaten zum ersten Mal laut redend auf Schuhen, die an Holzblöcke erinnerten, ins Wohnzimmer getrampelt war, hatte Mrs. Molfrey um ihre zerbrechlichen Gläser und den ganzen Nippes gezittert. Doch Heather, die zwar sehr fahrig in ihren Bewegungen war, ging mit den geliebten Kleinodien äußerst fürsorglich um.

Gerade fuhr sie behutsam mit einem Federwisch über einen kunstvoll geschnitzten und mit vielen kleinen Spiegelstücken verzierten Kaminaufsatz. Mrs. Molfreys Behagen wuchs, als sie durch einen Spalt in der Wohnzimmertür einen Blick auf ihre blitzsaubere Küche werfen konnte. Als sie sah, dass Heathers Lippen sich lebhaft bewegten, stellte sie ihr Hörgerät an. Sie wartete jedoch, bis die junge Frau in eine andere Richtung sah, weil es ihr peinlich war, dass sie das Gerät überhaupt ausgeschaltet hatte.

»Also hab ich zu ihm gesagt, ob er denn wüsste, wie spät es wäre, und er hat nur gesagt, ›Zeit zum Bumsen‹. Und das vor meiner Mama und den Kids und so.«

»Wer war das, Heather?«

»Der Vater von Kevin. Der hockt immer in der Bude rum. Wissen Sie, was ich meine?«

»Welcher Vater ist das?«, fragte Mrs. Molfrey, die Heathers diverse Sprösslinge immer noch nicht auseinanderhalten konnte, geschweige denn die einzelnen Verästelungen ihrer großen Familie, die sich über ganz Buckinghamshire zu verteilen schien.

»Barry. Der mit der Harley Davidson.«

»Ah, der Musiker.«

Heather machte sich nicht die Mühe, das richtigzustellen. Es lohnte sich nicht. Beim nächsten Mal hätte sie es schon wieder vergessen. Und außerdem plauderte Heather nur aus Höflichkeit. Viel lieber würde sie ihren Walkman mitbringen und sich ein Band von Barry Manilow anhören. Aber die alte Dame war für ein bisschen Unterhaltung sicher dankbar, wo sie doch sonst nur den alten Kerl da draußen im Wohnwagen zur Gesellschaft hatte. Er kochte auch jeden Tag für sie. Eigentlich ganz süß.

Nachdem sie einem smaragdgrünen Lüster den letzten Glanz verpasst hatte, fragte Heather Mrs. Molfrey, ob sie nun ihre Tasse Tee haben wollte. Das war Heathers letzte Aufgabe. Sie stellte den Tee immer mit einem Stück Kuchen auf das Tischchen neben Mrs. Molfreys Sessel.

Mrs. Molfrey fragte Heather jedes Mal, ob sie ihr Gesellschaft leisten wolle, aber das hatte Heather nur ein einziges Mal getan. Der Tee war widerlich. Er hatte eine komische Farbe und einen noch schlimmeren Geruch. Und es gab nur diese eine Sorte. Schon beim bloßen Anblick konnte sich einem der Magen rumdrehen, fand Heather. Wie getrocknete schwarze Würmer mit gelben Blüten vermischt.

Als sie in der Küche den Kessel aufsetzte, hörte Heather das Tuckern eines 500-Kubik-Motors und sah durch das Küchenfenster, wie ein Honda-Motorroller über den Rasen zum hinteren Eingang des Hauses holperte.

»Da kommt Becky«, rief sie ins Nebenzimmer.

»Sie bringt bestimmt meine Perücke«, rief Mrs. Molfrey zurück. »Schmeißen Sie einen Löffel mehr in die Kanne und holen Sie die Keksdose. Da ist noch etwas Zitronenkuchen vom Frauenkreis drin.«

Becky Latimer, eine junge Frau mit einem freundlichen Gesicht und leicht sommersprossiger Haut, die so glatt und braun wie ein Hühnerei war, öffnete den Riegel und kam in die Küche. Sie hatte einen Perückenständer unterm Arm und trug eine Plastiktasche mit der Aufschrift »Beckys Mobiler Salon«, gekrönt von einem Kamm und einer Bürste, die sich überkreuzten.

»Alles fertig für Sie, Mrs. Molfrey.« Sie lächelte die alte Dame an. »Wie geht’s Ihnen denn heute so?«

»Bleiben Sie zum Tee, Becky?« Mrs. Molfrey legte ihre knochigen, von Altersflecken gesprenkelten Hände drängend auf den Arm der jungen Frau.

»Warum nicht«, sagte Becky, die bereits zwanzig Minuten zu spät war. »Ein Tässchen auf die Schnelle.«

Als Heather mit dem Tablett hereinkam, sprach Becky gerade von Simone Hollingsworth und fragte Mrs. Molfrey, ob sie irgendwas von ihr gehört hätte. »Ich sollte ihr gestern um halb vier die Haare schneiden und föhnen, und als ich kam, war sie nicht da. Sie hatte gar nicht abgesagt oder so. Das sieht ihr überhaupt nicht ähnlich.«

»Ich hab gehört, sie kümmert sich um eine kranke Verwandte«, sagte Mrs. Molfrey, »und musste eilig fort. Deshalb hat sie sicher den Termin vergessen.«

»Wird wohl so gewesen sein«, sagte Becky mit offensichtlicher Erleichterung in der Stimme. Sie war gerade dabei, sich ihr Geschäft aufzubauen, und hatte schon befürchtet, dass Mrs. Hollingsworth nicht mehr zufrieden mit ihrer Arbeit wäre. Simone war eine anspruchsvolle Kundin, und ihre weichen, weißblonden Haare waren nicht gerade einfach in Form zu bringen. Im Gegensatz zu den meisten Kundinnen von Becky wollte sie jede Woche etwas anderes, und sei es auch nur eine Kleinigkeit. Wenn Becky zu ihr kam, lag häufig eine Ausgabe von Vogue oder Tatler aufgeschlagen auf dem Wohnzimmertisch, und ihr sank der Mut, wenn Simone ihr eine kunstvoll gestylte oder perfekt geschnittene Frisur zeigte und sie bat, diese nachzumachen. Doch bisher hatte sie – toi, toi, toi – es glücklicherweise immer richtig gemacht.

Während Becky diese Gedanken durch den Kopf gingen, hatte Heather die Frischhaltefolie von dem Kuchen entfernt, ihn in Scheiben geschnitten und eine zweite Tasse Tee eingeschenkt. Nun stand sie im Mantel da, doch während sie sich gerade verabschiedete, sagte sie plötzlich: »Hey, Becky. Sprichst du von Mrs. H. von Nightingales?«

»Ja.«

»Sie war im Marktbus.«

»Im Bus?«

»Ganz recht, Mrs. Molfrey.«

»Aber sie fährt doch nie irgendwohin.«

»Sie ist aber nach Causton gefahren.«

»Mit dem Bus um halb drei?«, fragte Becky.

»Nein, um halb eins. Sie ist vor Gateways ausgestiegen. Und noch was war komisch. Sie hatte keinen Koffer oder so was dabei. Nur eine Handtasche«, sagte Heather.

»Man sollte doch meinen, wenn sie diese kranke Verwandte besuchen wollte, wäre sie am Bahnhof ausgestiegen.«

»Das ist ja wirklich mysteriös«, sagte Heather und wirbelte so heftig herum, dass ihr weiter Rock einen großen Kreis um sie beschrieb.

Man sollte wirklich ein Nebelhorn betätigen, wenn man es in den eigenen vier Wänden mit Leuten wie Heather zu tun hatte, dachte Mrs. Molfrey, schloss die Augen und betete, dass sie nichts zu Boden befördern würde.

»Nun ja«, sagte Heather, die es inzwischen bis zur Türschwelle geschafft hatte, »dann noch mal tschüs.«

»Könnten Sie an Cubbys Wohnwagen anklopfen, wenn Sie dort vorbeikommen?«, fragte Mrs. Molfrey. »Sagen Sie ihm, es gäbe Zitronenkuchen.«

Becky nippte an dem Tee, den sie fast genauso scheußlich fand wie Heather.

»Ist das nicht äußerst ungewöhnlich, Becky?«, sagte Mrs. Molfrey und atmete genüsslich den Jasminduft ein. »Dass einer zu jemandem fährt, der krank ist, und nur eine Handtasche dabeihat. Man sollte doch meinen, dass derjenige ein wenig Benger’s mitnimmt. Oder etwas Rindssülze.«

»Vielleicht kommt Mr. Hollingsworth nach.«

»Vielleicht. Was ich allerdings nicht verstehe«, fuhr Mrs. Molfrey fort, »ist, warum sie den Bus genommen hat. Der braucht fast eine Stunde für die Strecke, die Charlies Taxi in fünfzehn Minuten schafft.«

»Jedenfalls nicht, um Geld zu sparen, Mrs. Molfrey.« Becky sah auf ihre Uhr. »Ich muss jetzt leider gehen. Bin eh schon ein bisschen spät dran.«

»Du meine Güte«, rief Mrs. Molfrey. »Warum haben Sie das denn nicht gleich gesagt?«

Während der nächsten Tage versuchten die Bewohner von Fawcett Green, den Besitzer von Nightingales – wie man meinte – diskret zu beobachten. Man bremste etwa, wenn man am Haus vorbeifuhr, den Wagen ruckartig ab und starrte durch die Fenster hinein. Man lauschte aufmerksam auf das surrende Geräusch und das leise metallische Klappern, mit dem das Garagentor auf oder zu ging. Oder man schlenderte durch den Garten hinter Mrs. Molfreys Haus und warf einen beiläufigen Blick über den Zaun. Doch bei alldem hatten die Bewohner von Fawcett Green kein Glück. Das Objekt ihrer Neugier ließ sich nicht blicken.

Außerdem war Simone offenkundig nicht zurückgekommen, was bedeutete, dass dort ein männliches Wesen ganz allein lebte. Da es kaum etwas Konservativeres gibt als ein englisches Dorf, nahm man natürlich an, dass ein solcher Mann Hilfe brauche. Und sofort tat sich eine Gruppe von Leuten zusammen, um sich um ihn zu kümmern.

Alle gaben sich größte Mühe. Ein Apfelkuchen, ein paar frische Eier und ein Glas grünes Tomatenchutney wurden vor die Tür von Nightingales gestellt und blieben dort stehen, bis man sie betrübt wieder abräumte. Ein Angebot, schmutzige Wäsche abzuholen und sauber zurückzubringen, das durch den Briefschlitz geschoben wurde, wurde auch ignoriert. Ebenso die Nachfrage, ob irgendwas eingekauft werden müsse, und ein Angebot, die Hecke zu schneiden. Man war jedoch zutiefst entrüstet, als man erfuhr, dass bei Ostlers, dem Dorfladen, eine Kiste Lebensmittel telefonisch bestellt und auch geliefert worden war.

Danach gaben die frustrierten Samariter, die einsahen, dass manchen Leuten einfach nicht zu helfen war, jedes direkte Eingreifen auf. Man hielt jedoch die Augen offen, und das Dorf bemerkte, nicht ohne gewisse Genugtuung, dass bereits vierundzwanzig Stunden, nachdem Mrs. Hollingsworth verschwunden war, die Dinge eindeutig eine Wendung zum Schlechteren nahmen.

Am Freitag blieben die Vorhänge bis Mittag geschlossen. Am Samstag und Sonntag wurden sie überhaupt nicht aufgezogen. Entschlossen, eine solche Nachlässigkeit als Hilfeschrei zu betrachten, nahm das Team seine Bemühungen wieder auf und klopfte an die Eingangstür. Als das ignoriert wurde, wiederholte man das Ganze an der hinteren Tür – ebenfalls mit negativem Ergebnis.

Als der Milchmann zum Kassieren kam, standen drei volle Flaschen auf der Treppe. Er betätigte mehrmals den Türklopfer und machte durch den Briefschlitz lautstark auf sich aufmerksam. Schließlich ging die Tür einen Spalt auf, eine Zehn-Pfund-Note wurde ihm in die Hand gedrückt und die Worte »Bringen Sie keine mehr!« mit einer starken Whiskyfahne durch die Öffnung gezischt.

Selbstverständlich sprach sich das sofort überall herum. Ein weiterer Beweis für Alan Hollingsworths zügellosen Lebenswandel erfolgte, als eine riesige Ladung leerer Flaschen aus seinem Container in den Bauch des Müllwagens der städtischen Gemeinde Causton rutschte. Avis Jennings erzählte, es hätte sich angehört, als hätte jemand ein ganzes Gewächshaus weggeworfen. Der Pfarrer, der von seiner Angetrauten genauestens informiert wurde, dachte an all den Jack Daniel’s, der in völliger Einsamkeit konsumiert wurde, und erwog, ob er nicht doch noch einmal versuchen sollte, Trost zu spenden.

Im Goat and Whistle diskutierten die Stammgäste ebenfalls über Simones Verschwinden. Niemand glaubte an die Geschichte von einer »kranken Verwandten«. Der Wirt, zweifellos betrübt darüber, dass nicht ein einziger Schluck von Hollingsworths Bedürfnis nach Alkohol in seinem Etablissement befriedigt worden war, meldete sich besonders bissig zu Wort.

»Nichts als ein Haufen Blödsinn«, sagte er, während er einem rotgesichtigen Mann in einer karierten Weste ein Beamish einschenkte. »Sie ist abgehauen, um selber was vom Leben zu haben. Und ich kann ihr deswegen keinen Vorwurf machen.«

Zustimmendes Gemurmel. Wenn man eine hübsche Frau vernachlässigt, so die allgemeine Meinung, fordert man den Ärger geradezu heraus. Doch nicht alle waren damit einverstanden. Eine Frau, die einen Drink aus Advocaat und Limonade trank, glaubte, dass Mrs. H. keineswegs vernachlässigt, sondern im Gegenteil an einer zu kurzen Leine gehalten worden war. Langeweile und Frust hätten sie dazu getrieben, sich schließlich loszureißen. Aber auch dieser Erklärung stimmten nicht alle zu.

»Da rackerst du dich für sie ab«, sagte der Beamish-Trinker, »kaufst ihnen alles, was sie wollen, und was bringt dir das? Gar nichts.«

Eine Frau mit Armen wie Popeye und einem anzüglichen Grinsen in dem pockennarbigen Gesicht, die gerade dabei war, mit brutaler Präzision Dartpfeile zu werfen, erklärte, wie absolut erbärmlich sie manche Männer fände. Sobald sie keine gehorsame, stumpfsinnige Frau hätten, die die ganze Zeit hinter ihnen herräume, ließen sie sich sofort gehen.

»Einer ist ganz bestimmt nicht unglücklich darüber«, sagte die Frau mit dem Drink ganz leise, zwinkerte mit den Augen und tippte sich an ihre winzige Nase, die weich und porös wie eine reife Erdbeere war. »Nach dem, was Hollingsworth ihm angetan hat.«

»Das war hart.«

»Ich würd mich nicht wundern, wenn er selbst mit ihr abgehauen wär.«

»Nee. Er hat doch einen anderen Fisch an der Angel.«

Alle drehten sich um und sahen in eine Ecke, wo ein einsamer Mann über einem halben Pint Bitter saß. Er sah nicht gerade aus, als ob er gleich vor Freude an die Decke springen wollte. Eher so, als ob er erwartete, dass sie jeden Augenblick auf ihn herunterstürzen würde. Gray Patterson hatte kaum etwas gesagt, seit er in die Kneipe gekommen war, und nun trank er sein Glas aus, stand auf und ging ohne ein Wort hinaus.

Ausgerechnet im Goat and Whistle hatte Gray diesen »anderen Fisch« kennen gelernt. Damals war ihm gar nicht klar, wie zufällig diese Begegnung war. Sarah Lawson hatte in den fünf Jahren, seit sie im Dorf lebte, nur zweimal das Pub betreten. Und bei diesem zweiten Besuch hatte sie lediglich eine Schachtel Streichhölzer kaufen wollen, weil es im Dorfladen keine mehr gab.

Natürlich wusste er, wer sie war – in so einem kleinen Ort kannte jeder jeden vom Sehen –, und er wusste auch ein bisschen was über sie. Sie unterrichtete in der Erwachsenenbildung, hatte kaum Geld, und ihr Haus fiel fast zusammen. Sie töpferte und machte Glasmalerei. Man kam selten am Bay Tree Cottage vorbei, ohne laute Opernmusik zu hören, was Fawcett Green mit einem resignierten Achselzucken akzeptierte, denn Künstler brachten ja bekanntermaßen ein anregendes Ambiente.

Gray war von Sarahs Äußerem angezogen und von der Art, wie sie sich kleidete. Von ihrer Ernsthaftigkeit und der Tatsache, dass es ihr offenbar völlig egal war, was die Leute von ihr und ihrer Lebensweise hielten. Und so war er ihr aus dem Goat and Whistle gefolgt und hatte sich, als er sie in der St. Chad’s Lane einholte, vorgestellt.

»Oh, ich weiß, wer Sie sind«, antwortete Sarah. »Von der Titelseite des Causton Echo.«

»Sie tun ja so, als wär ich berüchtigt.«

»Dazu gehört in einem so kleinen Ort nicht viel.«

»Sie dürfen nicht alles glauben, was in der Zeitung steht.«

»Wär ich nie von allein drauf gekommen.«

»Tut mir leid.«

Ein schlechter Anfang. Sie gingen schweigend nebeneinander her, während Gray überlegte, wie er den Schaden wiedergutmachen könnte. Er war klug genug, ihr kein persönliches Kompliment zu machen, weil er fürchtete, dass das als unverschämt und plump aufgefasst würde. Aber er könnte – ganz aufrichtig – ihren Garten loben.

»Jedes Mal, wenn ich hier vorbeikomme, bewundere ich ihn.«

»Ich verstehe gar nicht warum.« Sie hatte eine ruhige, klare Stimme. »Das ist doch das absolute Chaos.«

»Es ist die Ausgewogenheit, glaube ich. Sie scheinen von allem etwas zu haben, aber von nichts zu viel.«

»Das ist nicht mein Verdienst. Mein Vater hat den Garten angelegt und sich darum gekümmert. Fast bis zum letzten Tag seines Lebens.«

»Ach ja.« Er erinnerte sich, dass er mal gehört hatte, das Haus hätte ihren Eltern gehört. »Hat er Ihnen irgendwelche gärtnerischen Ratschläge vermacht? Ich könnte ein paar Tipps gebrauchen.«

»Benutzen Sie gesunde, saubere Erde. Düngen Sie sie vernünftig. Pflanzen Sie nur qualitativ hochwertige Sachen an. Und wenn was Hässliches oder Giftiges auftaucht, reißen Sie’s raus und verbrennen es.«

»Kein schlechtes Rezept für das Leben, wenn man’s recht bedenkt.«

Sarah blickte ihn interessiert an. Wie ihre Augen leuchteten! Ein reines, strahlendes, elegantes Profil, als sie das Bay Tree Cottage erreichten. Sarah zog das schief in den Angeln hängende Tor auf die Seite.

»Kann ich kurz mit reinkommen?«

»Wozu?«

»Oh.« Obwohl er das ganz spontan gefragt und mehr oder weniger mit einer Ablehnung gerechnet hatte, war Gray schon durch die Gartenpforte gegangen. »Nur ein bisschen reden.«

»Nein.«

»Ich möchte Sie gern kennen lernen.«

»Warum?«

»Weil…« Gray fühlte sich ziemlich hilflos. Die meisten Frauen hätten diese Frage nicht gestellt. Sie hätten gewusst warum. Trotzdem war er sicher, dass sie weder die Naive spielte noch schüchtern war.

»Haben Sie nie das Bedürfnis, ein Gespräch weiterzuführen, Sarah?« Er trat ein Stück zurück und hob das Tor in seine ursprüngliche Position. »Dinge zu relativieren, auszuschmücken, Entschuldigungen anzubringen, Witze zu reißen? Rezepte zu verteilen?«

»Eigentlich nicht. Wozu soll das gut sein?«

»Ich hasse Fragen, die man nicht beantworten kann.«

»Und ich finde, das sind die einzigen, die sich zu stellen lohnen.« Darauf lächelte sie, doch dieses Lächeln schloss ihn gleichsam aus. »Deshalb werden wir nie miteinander auskommen.«

»Ich könnte mich ändern. Ich bin ein flexibler Mensch.«

»Auf Wiedersehen, Gray.«

Er mochte, wie sie seinen Namen aussprach. Mit einem leicht schleifenden R. Das war keine Sprachstörung, und ganz bestimmt kein Lispeln; eher ein raues Hinübergleiten. Es war unwiderstehlich.

»Soll ich Ihnen das hier reparieren?«, rief er ihr zu.

»Auf keinen Fall. Das hat Jahre gebraucht, um so zu werden. Und außerdem«, sie drehte sich auf der Stufe vor ihrem Haus um und warf ihm einen amüsierten Blick zu, »wenn ich es repariert haben wollte, könnte ich das auch selber tun.«

Das war jetzt fast drei Monate her. Er hatte nicht aufgegeben. Er hatte einige »zufällige Begegnungen« mit ihr arrangiert und einen noch liebenswürdigeren Ton angeschlagen. Einmal, als er seinen Hund ausführte, hatte er die Leine losgelassen und das Tier aus Sarahs Gemüsebeet retten müssen. Leider hatte er für diesen Geniestreich einen Mittwoch gewählt, an dem Sarah, wie sich herausstellte, immer arbeitete. Mehrere Male war er mit Blumen oder Obst aus seinem Garten bei ihr aufgetaucht. Diese Gaben wurden freundlich und mit Dank entgegengenommen, dann fiel die Tür wieder vor seiner Nase zu.

Er hatte ein oder zwei Leuten ein paar diskrete Fragen über sie gestellt, doch wieder damit aufgehört, weil er fürchtete, sie könnte es erfahren. Jedenfalls hatte er nur sehr wenig herausgekriegt. Ihre Eltern hatten das Haus erst gekauft, als sie in Rente gingen. Sie war also nicht im Dorf aufgewachsen. Die Leute schienen sogar kaum mehr über sie zu wissen als er selbst.

Wenn sie seine Aufmerksamkeiten offenkundig übelgenommen hätte, wäre er natürlich nicht weiter vorgedrungen. Doch sie nahm seine Komplimente auf ihre spröde, distanzierte Art hin, und Gray vermutete, dass sie ihn irgendwie als kleine Abwechslung betrachtete.

Doch vor sechs Wochen hatte sich plötzlich alles geändert. Er hatte ihr eine kleine Schale mit Nieswurz-Samen vorbeigebracht, die ihr offensichtlich fehlten. Sie hatte die Schale lächelnd entgegengenommen und ihn hereingebeten. Er war etwa eine halbe Stunde geblieben. Ihr Verhalten war jedoch, wie Gray sich eingestehen musste, sehr oberflächlich. Immerhin hatte er es über die Türschwelle geschafft. Das war die Hauptsache.

Bei jener Gelegenheit, wie auch bei den darauf folgenden, sprachen sie meist über banale Dinge. Gray, der selbst in guten Zeiten ein sprunghaftes Temperament hatte, wurde rasch entmutigt. Zwar sagte er sich, das sei erst der Anfang, doch er wurde das Gefühl nicht los, dass er auf der Stelle trat. Er versuchte, sie dazu zu bewegen, über sich oder über ihre Arbeit zu sprechen, doch ohne Erfolg. Einmal hatte er sie ganz mutig gefragt, ob sie schon mal verheiratet war. Zunächst folgte ein eisiges Schweigen. Schließlich hatte sie preisgegeben, sie habe mal ein oder zwei Jahre mit jemandem zusammengelebt, sei aber lieber für sich.

Sie wollte nicht mit ihm ausgehen. Trotz seiner desolaten finanziellen Situation hatte Gray sie zum Essen eingeladen, doch sein Angebot wurde abgelehnt, ebenso ein vorgeschlagener Besuch im Kino oder Theater. Ein- oder zweimal waren sie auf einen Drink im Goat and Whistle gewesen, aber die meiste Zeit saßen sie einfach bei ihr im Garten und unterhielten sich.

Auch an diesem Samstagmorgen redeten sie – wie konnte es anders sein? – über die Hollingsworths. Gray saß auf einem ziemlich ramponierten Sofa und nippte an einer kleinen Tasse bitteren japanischen Kaffees. Sarah sah auf ihre Uhr.

»Wenn man mich fragt«, sagte Gray, »meine Theorie ist, sie hat sich in ein Kloster zurückgezogen.«

»Simone?«

»Nachdem sie schließlich erkannt hat, wie trügerisch die Genüsse dieser sündigen Welt sind.«

»Das möcht ich erleben.«

»Bist du mal in deren Wohnzimmer gewesen?«

»Ja.«

»Der perfekte Rahmen für ein Luxusweibchen, würdest du nicht auch sagen?«

»Wie kommst du darauf, dass ich mich mit so was auskenne?« Sarah schüttelte ihre Uhr und hielt sie sich ans Ohr.

»Ich sehe Mrs. H. buchstäblich vor mir, wie sie – die Füße in goldenen Sandalen auf einem flauschigen rosa Schemel gestützt, einen Malibu mit Eis und einem kleinen Sonnenschirm auf ihrem Beistelltischchen – Schokoladentrüffel verzehrt, sich die Zehennägel lackiert und Jackie Collins liest.«

»In meinem Kurs hat sie sich nicht so geschickt angestellt.«

»Ein richtiges Zuckerpüppchen.«

»Was hattest du überhaupt in Nightingales verloren?« Sarah sammelte seine Tasse samt Unterteller ein, stapelte sie auf ihre und brachte alles in die Küche. »Dem Arsch die Milch liefern?«

»Wir waren befreundet. Nun ja, irgendwie.«

»Ich weiß, dass ihr Geschäftspartner wart.« Sie blieb in der Tür stehen und sah ihn merkwürdig an. Interessiert, neugierig, aber ohne jede Spur von Mitgefühl. »Es stand auf der…«

»Titelseite des Causton Echo.«

»Ganz recht.«

»Ich hab ihm vertraut.« Gray zuckte die Achseln. »Umso blöder von mir. Wenn’s um Geld geht, ist’s offenbar mit der Freundschaft aus.«

»Hast du ihn tatsächlich zusammengeschlagen?«

»Ja.«

»Und du hast alles verloren?«

»Nicht ganz. Ich hoffe noch auf meinen Anteil – ungefähr fünfzig Prozent nach meiner Schätzung. Und ich hab auch noch meine Schulden. Und meinen Hund – der ist bei mir geblieben. Also sehen wir es doch mal positiv.«

»Damit würde ich nicht so leicht fertig werden.«

»Ich werd vor Gericht den letzten Penny aus dem Schwein rausholen. So werde ich damit fertig.«

Sarah legte eine Platte auf, Di’ cor mio aus Alcina, und begann, ein feuchtes Musselintuch von einem Tonklumpen auf einer Marmorplatte zu lösen. Ein schmaler, länglicher Männerkopf mit langer Nase, schmalen Lippen und heruntergezogenen Mundwinkeln kam zum Vorschein. Er hatte keine Augen und wirkte auf Gray irgendwie verstümmelt, obwohl er wusste, dass hier etwas geschaffen und nicht zerstört wurde.

Gray nahm seine Jacke und schickte sich zum Gehen an, wie er das immer tat, wenn er das Gefühl hatte, dass seine Zeit abgelaufen sei. Er wollte sein Schicksal nicht herausfordern. Und im Übrigen spürte er ohnehin, dass sie, sobald er gegangen war, vergaß, dass er überhaupt existierte.

In der Tür drehte er sich noch einmal um. Sarah beugte sich gerade tief über den Tisch, drückte einen Daumen fest in den Ton, bewegte ihn ein wenig und nahm die Hand fort.

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: