6,99 €

Mehr erfahren.

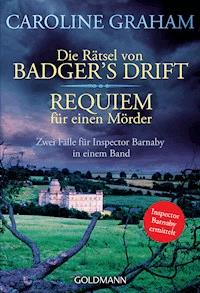

Inspector-Barnaby ermittelt

Ein böses Ende: In Compton Dando beobachtet man die neuen Bewohner des Herrenhauses mit Misstrauen und wundert sich kaum, als einer der New-Age-Jünger tot aufgefunden wird. Bald ist ein zweiter Todesfall zu beklagen, und Barnaby steht vor einem höchst verworrenen Fall …

Blutige Anfänger: Midsomer Worthys Hobbyautoren sind in heller Aufregung: Bestsellerautor Max Jennings ist zum Erfahrungsaustausch angereist. Doch noch bevor die Nacht zu Ende geht, ist einer der Hobbyautoren tot – und der Gast spurlos verschwunden …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1135

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Ein böses Ende

In dem kleinen englischen Dorf Compton Dando beäugt man die neuen Bewohner des Herrenhauses mit großem Mißtrauen. Einst residierte hier ein Günstling von Elizabeth I. – jetzt beherbergt das stolze Gemäuer eine exotische Truppe von New-Age-Aposteln. Sie kommunizieren mit Geistern, schicken ihren Astralleib zur Venus, und es würde auch keinen im Dorf überraschen, sie nachts auf Besen durch die Luft reiten zu sehen. So erstaunt es wirklich niemanden, als einer von den komischen Vögeln tot aufgefunden wird. Zwar schätzt die Polizei das Ganze zur allgemeinen Enttäuschung vorerst als Unfall ein, aber wer weiß ... Und tatsächlich gibt es schon bald den nächsten Todesfall zu beklagen. Für Chief Inspector Barnaby ist rasch klar, daß er es hier mit einem äußerst verworrenen Fall zu tun hat und die Verdächtigen zu den bizarrsten zählen, die ihm je untergekommen sind ...

Blutige Anfänger

Die Hobbyschriftsteller des Midsomer Worthy’s Writer’s Circle sind angenehm überrascht. Keiner hatte ernsthaft damit gerechnet, daß der berühmte Bestsellerautor Max Jennings ihrer Einladung folgen und dem kleinen, ambitionierten Kreis seinen professionellen Rat zukommen lassen würde. Deswegen hatte sich Gerald Hadleigh auch nicht gegen dieses Projekt ausgesprochen, obwohl die Vorstellung, Jennings zu begegnen, ein wahrer Albtraum für ihn ist. Doch der große Schriftsteller kommt tatsächlich. Und bevor die Nacht zu Ende geht, ist Gerald Hadleigh tot. Als Chief Inspector Barnaby in das verschlafene Nest Midsomer Worthy gerufen wird, um den Mord aufzuklären, ist ihm schnell klar, daß Hadleighs literarisch ambitionierte Freunde nichts zur Lösung des Falles beitragen können – oder wollen. Und auch Max Jennings wird ihm nicht weiterhelfen – denn der ist spurlos verschwunden …

Autorin

Caroline Graham wurde 1931 in Warwickshire geboren. Mit ihrer Serie um Inspector Barnaby wurde sie rasch ein Star unter den britischen Krimiautorinnen. So wurde der Roman »Die Rätsel von Badger’s Drift« von der Crime Writers’ Association unter die einhundert besten Krimis und die zehn besten »Whodunnits« aller Zeiten gewählt. Auch die auf den Büchern basierende Fernsehserie »Inspector Barnaby«, die in Deutschland vom ZDF ausgestrahlt wird, hat eine riesige Fangemeinde. Caroline Graham lebt heute in Suffolk.

Inhaltsverzeichnis

Ein böses Ende

Aus dem Englischen von Bettina Zeller

Für meinen Sohn David

That monks can save the world, or ever couldThat anchorites and fakirs do you good.Is to bring Buddha back before your gaze.Men do not eat the lotus in our days.

Im Anlehnung an Juvenal, Satire 3. Thorold-Roper

Prolog

Der Mord oben im Manor House überraschte keinen der Bewohner von Compton Dando. Ein eigenartiger Haufen lebte dort. Ein äußerst eigenartiger Haufen. Verrückt.

Mr. und Mrs. Bulstrode waren im Örtchen die einzigen, die – falls man es überhaupt so nennen konnte – Kontakt zur spirituellen Gemeinschaft auf dem weitläufigen Anwesen pflegten. Sie steckte einmal im Monat mit Nachdruck das Gemeindeblatt in den Briefkasten. Er lieferte die tägliche Milchration. Daß der Kontakt nur lose war, änderte nichts an der Tatsache, daß das Ehepaar für die Dorfbewohner die Informationsquelle schlechthin war. Jetzt stieg ihr Wert in der Gemeinschaft, und Mrs. Bulstrode wurde jedes Mal, kaum daß sie einen Fuß vor die Haustür setzte, von einer Menschenmenge empfangen.

Zuerst murmelte sie: »Ich weiß nicht mehr, als ich gestern wußte, Mrs. Oxtoby…«, ließ sich dann aber von dem Bedürfnis, die Geschichte auszuschmücken, hinwegreißen. Am Abend des dritten Tages hätte es niemanden im Dorf überrascht zu hören, daß die Bewohner von The Lodge of the Golden Windhorse auf Besenstielen über ihre Natursteinmauer geflogen kamen.

Beim Metzger, wo sie ihre Lammleber und einen Knochen für Ponting kaufte, schüttelte Mrs. Bulstrode leicht widerwillig und gleichzeitig besonnen den Kopf. Sie hatte es kommen sehen, gestand sie Major Palfrey (zwei Nieren und ein Topf Schmalz) mit lauter, tragender Stimme. Man konnte sich nur wundern über das, was sich dort oben abspielte. Die Warteschlange, sofort bereit, sich allen möglichen Spekulationen hinzugeben, folgte ihr ins Postamt.

Dort schob Miss Tombs, die ihre vollen Backen praktisch an die Maschendrahtabsperrung preßte, ihr die Briefmarken mit einem Bühnenflüstern zu: »Meine Liebe, darüber werden Sie gewiß nicht so schnell wegkommen. Wo Ihr Derek doch einen Leichnam gefunden hat. So was passiert einem schließlich nicht alle Tage.«

»Ohhh…« Schwer betroffen suchte Mrs. Bulstrode (deren Mann keinen einzigen Blick auf die Leiche geworfen hatte) Halt an der Theke. »Jetzt sehe ich wieder alles vor mir, Myrtle –«

»Der Teufel soll mich holen für meine Schwatzhaftigkeit!« entfuhr es Miss Tombs, und sie mußte zusehen, wie ihre Kunden verschwanden, um sich wie ein Nebel um ihren Leitstern zu scharen.

In Bob’s Emporium behauptete Mrs. Bulstrode, schon die Art und Weise, wie sie sich kleideten, spräche Bände. Ihrem Publikum war diese Aussage einen Tick zu verhalten. Sie harrten noch kurz aus, ehe sie zu den Pyramiden von Happy-Shopper-Katzenfutter und den aufgeschichteten Möhrensäcken strömten.

»Die Hälfte der Zeit kann man nicht sagen, was Männlein oder Weiblein ist.« Und dann, um die Sache ein wenig anzuheizen: »Was mein Derek an so manchem Morgen hinter den Fenstern erblickt hat… Nun – ich würde mich in Gesellschaft beiderlei Geschlechter gewiß nicht enthüllen.«

»Sie sprechen von…« Eine Frau mit einem Kopftuch und der Nase eines Haifischs atmete schwer. »…Opfern?«

»Lassen Sie es uns doch einfach Zeremonien nennen, ja, Miss Oughtred? Und es besser dabei belassen.«

»Zeremonien!« Mit ernsten Mienen strömten die Menschen geschwind zurück. Abwechselnd malten sie sich melodramatische, banale und schreckliche Bilder aus. Gräber öffneten sich und gewährten den Untoten problemlosen Zugriff auf sorglose Passanten. Ein gehörnter Luzifer mit schwefelgelben Augen klapperte mit seinen Hufen über den Rand des Pentagons. Brennender Sand und ein Mädchen, früher einmal bildhübsch wie eine Mameluckin, an einem Pfahl festgebunden, bei lebendigem Leib einer Heerschar von Ameisen zum Fraß vorgeworfen.

Als nächstes begab sich Mrs. Bulstrode zum Crinoline Tea Room, um dort ein halbes Dutzend Eclairs zu erstehen. Während die Verkaufshilfe die Leckereien mit einer Silberzange in die Tüte legte, blickte sich Mrs. Bulstrode in der Hoffnung um, ihr Publikum noch vergrößern zu können.

Doch hier verließ sie das Glück. Die beiden einzigen Gäste interessierten sich nur für Kaffee und Kuchen. Ann Cosins und ihre Freundin aus Causton, Mrs. Barnaby. Unglücklicherweise machte es wenig Sinn, sich mit den beiden zu unterhalten. Ann mit ihrer trockenen Art – man hatte immer das Gefühl, sie könne nur hinter vorgehaltener Hand lachen – war ganz und gar nicht zu beeindrucken und deshalb bei ihren Mitmenschen nicht sonderlich beliebt. Außerdem hatte sie quasi Verrat an der Dorfgemeinschaft begangen, indem sie tatsächlich einmal einen Kurs im Manor House belegt hatte. Niemandem war entgangen, daß die beiden Frauen eines Freitag nachmittags ganz unverfroren die Zufahrt hochmarschiert und erst am Sonntag wieder aufgetaucht waren. Als ginge es ihr darum, ihre Mitmenschen noch deutlicher vor den Kopf zu stoßen, hatte Ann sich halsstarrig geweigert, sich detailliert über die Gruppenmitglieder und das Haus auszulassen.

Diesem Ereignis war es zuzuschreiben, daß Mrs. Bulstrode sich damit begnügte, den Kopf leicht zum Gruß zu neigen und beim Schließen der Ladentür großmütig das gurgelnde Gekicher zu ignorieren. Kurze Zeit später, auf dem Heimweg, blieb sie stehen, um ein paar Worte mit dem Pfarrer auszutauschen, der mit der Pfeife im Mund am Zaun von Benisons lehnte. Er begrüßte sie mit einem zutiefst zufriedenen Blick. Die Lodge war ihm seit langem ein Dorn im Auge. Obgleich er sich über die Moral der Lodgebewohner im unklaren war, hatte ihn das nicht daran gehindert, eine Reihe hysterischer Leserbriefe an das Causton Echo zu schicken und die Leser des Blattes vor diesem neuen und götzendienerischen Glauben zu warnen, der sich wie ein Schädling im Herzen einer Rose in der blühenden englischen Landschaft breitmachte.

Keine Religion (schrieb der Pfarrer), die vom Menschen erfunden war und in krassem Gegensatz zu den Lehren des Allmächtigen stand, konnte gut sein. Wie sehr er mit seiner Einstellung recht behalten hatte, zeigte sich nun. Über Gott durfte man nicht spotten, und Reverend Phipps und seine kleine Kirchengemeinde hatten sich versammelt, um diese Einsicht gewissermaßen selbstherrlich und voller Zufriedenheit zu feiern. Teilnahmsvoll hob er eine ergrauende Braue und erkundigte sich, ob es weitere Neuigkeiten gebe.

Auch wenn die Andeutung, daß Derek und der CID ganz dick miteinander waren, ihr schmeichelte, brachte Mrs. Bulstrode es nicht übers Herz, einem Mann Gottes Halbwahrheiten aufzutischen, und gestand, es gebe nichts zu berichten. »Aber die gerichtliche Untersuchung ist auf Dienstag angesetzt. Elf Uhr«, fügte sie schnell hinzu.

Das wußte er selbstverständlich. Das wußte jedermann, und alle hatten die Absicht zu erscheinen, selbst wenn das bedeutete, daß man freinehmen mußte, um dabeisein zu können. Der gesamte Ort hoffte, daß die Anhörung den ganzen Tag dauerte, und alle Tische im Soft Shoe Café von Causton waren schon vor Wochen für diesen Tag zum Mittagessen reserviert worden. Seit drei Jungs aus dem Council Estate die Bushaltestelle abgefackelt hatten, hatte Compton Dando keine derartige Aufregung mehr erlebt, und jedermann rechnete damit, daß ihm dieses Drama weitaus größere Befriedigung verschaffte.

Der Schauplatz dieser dramatischen Aufführung war ein ganz ansehnliches Beispiel früher elisabethanischer Architektur. Das zweistöckige Bauwerk war aus grauem Stein gefertigt, mit horizontalen Bändern aus Feuerstein und glatten Kieseln versehen und charmanterweise nicht symmetrisch. Den leicht aus der Mitte verschobenen Türeingang zierten ionische Säulen. Es gab eine kleine Veranda und sechsundvierzig längsverstrebte Fenster. Die Kamine (zu drei Gruppen zusammengefaßt) prangten auf dem Dach. Manche waren gedreht, andere mit Efeublättern verziert und gewunden. Ein Großteil verfügte über sternenförmige Öffnungen, denen während der Wintermonate sternenförmige Rauchschwaden entstiegen. Ein riesiger Metallklumpen, den so mancher als Meteorit deutete, der in den Augen weniger romantischer Menschen allerdings nur eine Kanonenkugel war, lag am Rand des Daches auf rosenroten, moosbewachsenen Ziegeln.

Das Gebäude war ein Geschenk Elisabeth I. an Gervaise Huyton-Corbett, einen ins Exil verbannten Günstling. Während der ersten fünf Jahre waren die Königin und ihre Gefolgschaft gerngesehene Gäste, doch die Ehre ihres Besuches brachten ihn und ein paar seiner Nachbarn an den Rand des Bankrotts. Die Nachkommen von Sir Gervaise (wie er netterweise genannt wurde, nachdem die Armut ihn in die Knie gezwungen hatte) hatten vier Jahrhunderte lang auf Compton Manor gelebt. Leider war es der Familienschatulle nie wieder vergönnt gewesen, sich von den königlichen Besuchen zu erholen. Der jährliche Unterhalt des Anwesens überstieg die eigentliche Bausumme, doch die Liebe der Huyton-Corbetts zu ihrem Haus war so stark, daß sie sich abmühten und über die Maßen verschuldeten, da sie den Gedanken nicht ertragen konnten, sich davon zu trennen. Schließlich, im Jahr 1939, trat Ashley in die Fleet Air Arm ein. Der Sproß des Geschlechts kam in der Schlacht beim River Plate ums Leben. Der unmittelbaren Nachkommenschaft somit beraubt, verkaufte dessen altersschwacher Vater das Anwesen, und das Dorf mußte in den folgenden Jahrzehnten eine lange Reihe kultureller Schocks und Rückschläge ertragen.

Heutzutage war es den Dorfbewohnern nicht mehr vergönnt, am Tag des Dorffestes durch die Gärten des Anwesens zu flanieren und sich am Anblick von Lady Huyton-Corbett zu ergötzen, die, in fließendes Georgette gehüllt und mit einem schattenspendenden, breitkrempigen Hut leicht angeschickert, mit der Bowlingkugel auf das Schwein zielte (und es gelegentlich gar traf). Der Gutsherr überreichte auch nicht länger einen silbernen Becher bei der Prämierung für die schönsten Zuckererbsen und Rosetten für den zweiten und dritten Platz.

1980 wurde das Anwesen erneut veräußert und in ein Konferenzzentrum umgewandelt. Das tiefe Mißtrauen von seiten der Dorfbewohner gegenüber Veränderungen und deren Abneigung gegenüber Fremden wurde durch die Schaffung von dreißig Arbeitsplätzen ein wenig gemildert, auch wenn diese den Arbeitern keine besonderen Fähigkeiten abverlangten. Fünf Jahre später kam das Anwesen durch schludriges und ineffizientes Management erneut auf den Markt, bis es einer von Mrs. Thatchers Designergladiatoren übernahm. Darüber hinaus kaufte er noch tausend Morgen angrenzendes Farmland in der (heimlichen) Absicht, einen Tudor-Themenpark zu kreieren. Zutiefst schockierte Dandonians jeder Klasse und jedweder politischen Couleur schlossen sich zusammen angesichts dieser niederträchtigen Vergewaltigung der englischen Landschaft. Die umliegenden Dörfer, die insgeheim schon mit einem unerträglichen Verkehrsaufkommen vor ihren Haustüren und ihren auf der Hinterseite liegenden Gärten rechneten, boten Unterstützung an. Nachdem mehrere Petitionen eingereicht und im Unterhaus auf der Galerie ein Transparent aufgehängt worden war, wurde die Baugenehmigung verweigert. Der Unternehmer verschwand blitzschnell von der Bildfläche, um an einem anderen Ort Schaden anzurichten.

Die Freude der Dorfbewohner über seinen Abgang änderte nichts an dem Umstand, daß sie dessen Profitgier wenigstens verstanden, wenn auch nicht gebilligt hatten. Die momentane Situation ging weit über ihr Verständnis hinaus. Als erstes waren die Neuankömmlinge stets unter sich geblieben. Die Dorfgemeinschaft, die sich beim leisesten Anflug herablassender Familiarität seitens durchziehender Parvenüs auf den Schlips getreten fühlte, reagierte doppelt ungehalten, als sich niemand anschickte, um sie zu erwerben. Derlei Verhalten durfte nicht ignoriert werden. Selbst jenes halbe Dutzend Wochenendgäste, das an lauen Freitagen in Golf GTIs mit einem Kofferraum voller Wein und hausgemachter Pasta aus London anreiste, bemühte sich an der Theke von The Swan zaghaft um Integration und wurde dafür mit gespielt witziger Ablehnung gestraft.

Der andere Vorbehalt gegenüber den Windhorse-Bewohnern war wesentlich ernsterer Natur. Sie gaben kein Geld aus. Nicht ein einziges Mal hatte einer der Bewohner einen Fuß in Bob’s Emporium oder gar ins Postamt gesetzt, geschweige denn in das hiesige Pub. Dieses Gebahren wurde murrend hingenommen in der Annahme, die Gemeinschaft sei durch die Bestellung der drei Morgen Land autark, aber als einer von ihnen beim Verlassen des Busses mit zwei Sainsbury-Tragetaschen gesichtet wurde, hatten die Dorfbewohner doch Anstoß genommen, woran sich bis heute nichts geändert hatte. So kam es, daß eine große Menschenmenge voller Erwartung und mit berechtigtem Ressentiment in den Coroner’s Court strömte, um zu verfolgen, was für ein Drama sich auf Manor House abgespielt hatte und wie der Gerechtigkeit Genüge getan wurde.

Der Tote, der bei seinem Ableben dreiundfünfzig Jahre alt gewesen war, hieß James Carter. Die Untersuchung wurde mit der schriftlich festgehaltenen Aussage eines Sanitäters eröffnet, der nach einem Telefonnotruf auf Manor House eingetroffen war und den Leichnam von Mr. Carter neben einer Treppe auf dem Boden vorgefunden hatte.

»Ich habe den Verstorbenen kurz untersucht«, las der Gerichtsdiener vor, »und mich danach bei meiner Einsatzstelle zurückgemeldet, die einen Arzt geschickt und die Polizei verständigt hat.«

Doktor Lessiter machte als nächster seine Aussage. Er war ein aufgeblasener kleiner Mann, der sich einer ausschweifenden Wortwahl bediente und seine Zuhörer so schnell langweilte, daß sie ihre Aufmerksamkeit schon bald den anderen Mitgliedern der Wohngemeinschaft schenkten.

Der Gemeinschaft gehörten acht Mitglieder an, die – kurz gesagt – eine Enttäuschung waren. Mrs. Bulstrodes Schilderungen war es zuzuschreiben, daß die Menschen eine seltene und exotische Gruppe zu sehen erwartet hatten, die sich auf pikante Weise vom Rest der Bevölkerung abhob. Gut – ein Mädchen trug weitgeschnittene Mousselinhosen und hatte einen roten Punkt auf die Stirn gemalt, doch derlei Alltäglichkeiten bekam man jeden Tag in Slough oder Uxbridge zu sehen. Ziemlich angenervt widmeten sich die Leute wieder dem Doktor und schnappten gerade noch die äußerst befriedigenden Worte »starker Brandygeruch« auf.

Der Constable, der danach aussagte, bestätigte, den Sanitäter gefragt zu haben, ob es sich seiner Meinung nach möglicherweise nicht um einen Unfall gehandelt hatte, obgleich ihm selbst keine Anzeichen dafür aufgefallen waren. Schließlich trat der erste Augenzeuge von Windhorse in den Zeugenstand. Eine große, breite Frau, gehüllt in ein zweiteiliges Kleid aus farbenprächtiger Liberty-Seide, machte eine imposante Figur. Zuerst versicherte sie, daß sie in der Tat Miss May Cuttle sei, ehe sie ihr Treiben an besagtem Tag ausführlicher als unbedingt nötig schilderte. Und zwar mit wohlklingender und selbstsicherer Stimme, die einem Mitglied des hiesigen Women’s Institute zur Zierde gereicht hätte.

Sie hatte einen Zahnarzttermin in Causton gehabt – »ein aufsässiger Backenzahn« – und kurz nach elf das Haus in Gesellschaft von drei Begleitern verlassen, die eine Mitfahrgelegenheit nach Spinnakers Wood brauchten, wo sie mit der Wünschelrute nach Tierfährten zu suchen beabsichtigten.

»Ich mußte in der Zahnarztpraxis warten. Wegen eines renitenten Kindes. Enten, Teddys, das Versprechen, später Eiscreme essen zu dürfen – nichts half. Habe ihn überredet, orange zu denken – im Handumdrehen wurde er ganz sanftmütig. Aber das Ergebnis dürfte ja niemanden wundern.«

»Backenzahn«, drängte der Gerichtsmediziner.

»Ach ja! Ziemlich angeschlagen ging ich zu Hi-Notes, um Noten zu kaufen. Boccherini, die G5-Sonate, und etwas von Offenbach. Meiner Meinung nach könnte man ihn durchaus als den Liszt des Cello bezeichnen, finden Sie nicht auch?« Sie strahlte den Gerichtsmediziner an, dessen Lesebrille vor Fassungslosigkeit wild auf der Nase herumtanzte. »Kaufte auch noch eine Gurke und ein Cremeschnittchen. Aß beides unten am Fluß, fuhr dann heim, wo ich um dreiviertel zwei eintraf, und fand den armen Jim. Den Rest haben Sie ja schon gehört.«

Die Frage, ob sie den Leichnam berührt habe, verneinte Miss Cuttle. »Ich erkannte sofort, daß er schon in die Astralebene übergewechselt hatte.«

»Siehe da«, sagte der Gerichtsmediziner, nahm einen Schluck Wasser und wünschte, ihm stünde etwas Stärkeres zur Verfügung.

Miss Cuttle führte aus, daß sich ihres Wissens niemand im Haus aufgehalten habe. Die anderen trafen – nacheinander – kurz vor dem Tee ein. Auf die Frage, ob ihr noch etwas anderes einfalle, was sich als hilfreich erweisen könnte, antwortete sie: »Eine Sache war komisch. Kurz nach meiner Heimkehr rief jemand an und fragte nach Jim. Sehr seltsam. Er hatte kaum Kontakt zur Außenwelt. War eigentlich ein sehr zurückgezogener Mensch.«

Mit Erlaubnis kehrte sie zu ihrem Platz zurück, ohne sich bewußt zu sein, daß die Gurke und die Tierfährten das exzellente Fundament das Vertrauens, welches auf Seide und ihrer wohlklingenden Stimme basierte, beinah wieder zerstört hatten.

Nach der Person, die James Carter zuerst tot aufgefunden hatte, betrat die Person den Zeugenstand, die ihn zuletzt lebend gesehen hatte. Ein kleiner Mann mit respekteinflößendem Bart (einem kleinen roten Spaten nicht unähnlich) stellte sich als Arno Gibbs vor und erläuterte, er habe das Haus gegen elf Uhr dreißig verlassen, um den Meister –

»Könnten Sie bitte den richtigen Namen verwenden«, unterbrach ihn der Gerichtsdiener.

»Entschuldigen Sie«, beeilte sich der bärtige Mann zu sagen. »Mr. Craigie und Mr. Riley – nach Causton zu fahren, im Lieferwagen. Als wir gingen, tränkte Jim gerade die Pflanzenkübel auf der Terrasse. Er schien guter Dinge zu sein. Sagte, er wolle ein paar Tomaten aus dem Gewächshaus holen und zum Mittagessen eine Suppe zubereiten. Er war an der Reihe gewesen, Calypso zu melken, und hatte deswegen, wie Sie wissen müssen, das Frühstück verpaßt.«

Den kurz aufflammenden Spekulationen über Calypso wurde schnell ein Ende bereitet.

Auf die Frage, wie es um die Trinkgewohnheiten des Toten bestellt gewesen sei, antwortete Mr. Gibbs, daß die Gemeinschaft sich der Abstinenz verschrieben hätte, einmal abgesehen von der Flasche Brandy, die für Notfälle im Medizinschränkchen aufbewahrt wurde. Jedenfalls hatte Mr. Carter nicht getrunken, als sie sich auf den Weg gemacht hatten.

Danach rief der Gerichtsmediziner Timothy Riley in den Zeugenstand, was den Gerichtsdiener veranlaßte, eilig an dessen Tisch zu treten und ihm leise etwas zuzuflüstern. Stirnrunzelnd nickte der Gerichtsmediziner, blätterte in seinen Unterlagen und rief Mr. Craigie auf.

Inzwischen stand die Luft im Raum. Gesichter waren schweißbedeckt, Hemden und Kleider dunkelgefleckt. Die Blätter des alten Deckenventilators wälzten knarzend heiße Luft um. Mehrere große Schmeißfliegen knallten gegen die Fenster. Der Mann, der nun vortrat, um seine Aussage zu machen, wirkte nicht erhitzt. Er trug einen blassen Seidenanzug. Sein Haar war schlohweiß (keine Spur grau oder gelb), wurde von einem Gummiband zusammengehalten und fiel als Roßschwanz auf den Rücken. Mrs. Budstrode äußerte nicht gerade leise die Meinung, daß weißes Haar sehr trügerisch sein konnte. Die Augen des Mannes waren in der Tat nicht rheumatisch, sondern von einem leuchtenden klaren Blau. Seine klare, blasse Haut wies fast keine Falten auf. Kaum hatte er zu sprechen begonnen, stieg das Maß der Aufmerksamkeit im Gerichtsraum. Seine sanfte Stimme hatte eine eigenartige, nahezu enthüllende Qualität, als würde er jeden Augenblick die großartigsten Neuigkeiten an jene weitergeben, die Ohren zum Hören hatten. Alle Anwesenden beugten sich vor, um ja keine Silbe zu verpassen. Man hätte meinen können, sie befürchteten, etwas Wertvolles zu verpassen.

Fatalerweise hatte er kaum Neues zu erzählen. Er schloß sich dem vorangegangenen Zeugen in seiner Meinung an, daß der Verstorbene sich wie gewöhnlich verhalten hätte – guter Dinge und positiv sei er am Morgen seines Todes gewesen. Er fügte noch hinzu, daß Mr. Carter ein Gründungsmitglied der Gemeinschaft gewesen sei, ein Mensch, den jeder gemocht hatte und der nun schmerzlich vermißt würde. Dann traten nacheinander die anderen Wohngemeinschaftsmitglieder hervor, bestätigten die eigene Abwesenheit und die der anderen, ehe der Gerichtsmediziner sich daranmachte, die Ergebnisse zusammenzufassen.

Die Jury, inzwischen eine dahinschmelzende Masse auf einer langen, harten Bank, bemühte sich, unbeteiligt, intelligent und einigermaßen wach zu erscheinen. Man sagte ihnen, in diesem Fall gebe es offenbar keinen Grund zur Annahme, daß der Tod kein Unfall gewesen sei. Alle Bewohner von Manor House hatten sich zum Zeitpunkt von Mr. Carters unglücklichem Tod erwiesenermaßen anderen Ortes aufgehalten. Der abgewetzte Läufer auf dem oberen Treppenabsatz in Kombination mit der kleinen Menge Alkohol, von einer Person auf leeren Magen konsumiert, die allem Anschein nach derlei Getränke nicht gewöhnt war, hatte zu dem tödlichen Sturz geführt. Der Gerichtsmediziner stellte heraus, wie sinnvoll die Verwendung eines Rutschschutzes war, daß Teppichläufer auf blankgescheuerten Bodendielen nichts zu suchen hatten und sprach den Freunden des Toten sein Mitgefühl aus. Am Ende wurde »Tod durch Unfall« verkündet.

Der Gerichtsmediziner erhob sich, der Ventilator gab ein letztes apathisches Stöhnen von sich, und eine tote Schmeißfliege landete auf dem Kopf des Gerichtsdieners. Die Windhorse-Gruppe blieb sitzen, während alle anderen zur Tür strömten. Die Enttäuschung unter den Zuhörern war überdeutlich spürbar. Ein Mord – so hatten die Dorfbewohner es wenigstens gesehen – war ihnen versprochen worden. Sie schauten sich nach jemandem um, dem sie die Schuld geben konnten, aber die Bulstrodes – ehrlose Propheten – hatten sich schon davongeschlichen. Mürrisch und enttäuscht trottete die Menge die Treppe hinunter in Richtung Parkplatz oder The Soft Shoe.

Zwei hübsche junge Mädchen, deren lange Beine in Stonewashed-Shorts verschwanden, warteten, bis die Zeugen den Gerichtssaal verließen. Die eine blickte sich neugierig um, stieß ihrer Freundin den Ellbogen in die Seite und zeigte auf den schäbigen Morris-Kombi.

»Schau dir den an.«

»Wo?« Ein Mann mit sonnengebleichter Afrokrause drehte sich hektisch um.

»Bist du blind? Dort drüben, Schwachkopf. Das ist ihr Wagen.«

»Und?«

»Sieh doch…«

Atemlosigkeit. »Ange…«

»Gefällt er dir?«

»Machst du Witze?«

»Dann quatsch ihn an. Los, nur zu.«

»Kev würde mich umbringen.«

»Wenn du’s nicht tust, mach ich es.«

»Das würdest du nicht tun.«

»Ich werde sagen, daß der Wagen nicht anspringt.«

»Wir haben keinen Wagen.«

Kichernd und sich gegenseitig stoßend, wagten sie sich einen Schritt vor, wichen zwei zurück und bauten sich schließlich vor dem Seitenfenster des Lieferwagens auf. Das Mädchen, das nicht Ange hieß, gab ihrer Freundin mit der Aufforderung »Los jetzt…« einen Schubs.

»Dann hör endlich auf zu lachen.«

Zögerndes Klopfen auf Glas. Ein Mann verdrehte den Kopf. Einen Augenblick starrten sich die drei reglos an, ehe die beiden Mädchen, schlagartig unterkühlt und mit schockierten Mienen, einen Schritt zurücktraten.

»Es tut mir ja so leid…«

»Entschuldigung.«

»Ich wollte nur…«

»Wir haben es nicht so gemeint.« Sich an den Händen haltend, rannten sie davon.

Weiter hinten im Gericht weinte die Trägerin der Mousselinhosen und wurde getröstet. Ihre Kameraden scharten sich um sie, schlossen sie in die Arme und klopften ihr auf die knochigen Schultern. Der Mann mit dem Spatenbart entfernte sich, kehrte einen Moment später zurück, um zu vermelden, daß alle anderen inzwischen fort waren und sie sich nun vielleicht ebenfalls auf den Heimweg machen konnten.

Mit dieser Einschätzung lag er nicht ganz richtig. Als die kleine Gruppe bekümmert durch die offenstehenden Türen ging, erhob sich ein junger Mann auf der Galerie. Völlig reglos stierte er auf den verwaisten Stuhl des Gerichtsmediziners, zog eine Weile später ein Blatt Papier aus der Tasche seiner Jeans und überflog es – so hatte es zumindest den Anschein – immer wieder. Am Ende steckte er das Blatt in seine Tasche zurück und stützte sich schwer gebeutelt auf dem Galeriegeländer ab. Dergestalt harrte er einige Minuten lang aus, ehe er eine spitz zulaufende Kappe auf sein blondes Haar setzte und sich umdrehte, um das Gericht zu verlassen. Was allerdings nicht hieß, daß er sich nun schon besser fühlte. Ganz im Gegenteil. Mit zu Fäusten geballten Händen lief er die Treppe hinunter. Sein Gesicht war weiß vor Zorn.

Fünf Tage später wurde Jim Carters Asche um den Stamm einer hohen Zeder verteilt, unter der er früher so gern gesessen hatte. Im Gebet wurde seine Wiedergeburt als Chohan des Ersten Stahls beschworen. Jemand hielt einen Holzrahmen mit kleinen Glocken und Glasperlensträngen, die in der Sonne glitzerten. Leiser Gesang ertönte. Hinterher tranken alle Zitronentee und aßen ein Stück von Miss Cuttles glasiertem Karottenkuchen, ehe sich jeder wieder seinen Aufgaben widmete.

ZWEI TODESFÄLLE

1

Das Frühstück neigte sich dem Ende zu. Der Meister, der bei Sonnenaufgang aufstand, um zu meditieren und zu beten, war bei dieser Mahlzeit nie anwesend, sondern nahm später, nach der Reinigung und Energieaufladung seiner Chakras, im Solar einen Kräutertee und ein Kümmelbrötchen zu sich. Obwohl er von den anderen geliebt wurde und sie ihm ab und an sogar tiefe Verehrung entgegenbrachten (er wäre allerdings der erste gewesen, der solch überschwenglichen Unsinn getadelt hätte), sorgte seine Abwesenheit zweifelsohne dafür, daß sich die Anspannung der anderen ein Stück weit legte. Die kleine Gruppe an dem langen Refektoriumstisch war gerade im Begriff, sich der Ausgelassenheit hinzugeben.

»Und was habt ihr beide heute nachmittag vor, Heather?« erkundigte sich Arno und wischte mit einer handgewebten Serviette einen Spritzer Joghurt aus seinem Bart. Mit seiner Frage bezog er sich auf die einzig freien Stunden am Tag, die ihnen zwischen ihren Aufgaben und Verpflichtungen blieben.

»Wir gehen hoch zu Morrigan’s Ridge.« Trotz ihrer langen grauen Haare sprach Heather Beavers wie ein atemloses kleines Mädchen. »Dort gibt es einen Monolithen mit den erstaunlichsten Schwingungen. Hoffentlich gelingt es uns, die kosmische Energie freizusetzen.«

»Seid vorsichtig«, riet Arno. »Und nehmt auf alle Fälle ein Amulett mit.«

»Gewiß doch.« Heather und Ken berührten sofort die Eisenkieskristalle, die, an einem Lederband befestigt, wie ein drittes Auge auf ihrer Stirn ruhten.

»Als wir letztes Mal Energie freigesetzt haben, gab sich Hilarion zu erkennen. Mit absolut unglaublicher, energiegeladener Information. Er hat sich einfach… entfaltet. Nicht wahr, Ken?«

»Mmm.« Ken sprach undeutlich, da er sich gerade einen Löffel mit Kleie und Hagebuttenkompott in den Mund geschoben hatte. »Hat unsere nächsten tausend Leben beschrieben und die intergalaktischen Kriegspläne des Mars kruz umrissen. Um die Jahrtausendwende dürfte es ziemlich hart zugehen.«

»Und du, Janet. Was für Pläne hast du?«

»Da heute so ein wunderschöner Tag ist, dachte ich, ich werde mit dem Bus nach Causton fahren. May benötigt ein paar Sticknadeln. Vielleicht möchtest du mich ja begleiten, Trixie?« Ihr Blick wanderte zu der neben Arno sitzenden jungen Frau, die nicht antwortete. Janet plapperte weiter: »Wir könnten hinterher in den Park gehen und Eis essen.«

Ihr schmales knochiges Gesicht wirkte ausgemergelt und hungrig. Entweder ganz ausdruckslos oder voller widerstreitender Gefühle, schien dieses Antlitz unfähig zu sein, so etwas wie Zweideutigkeit widerspiegeln zu können. Janet hatte blasse, helle Augen mit farblosen Pupillen und das störrischdrahtige Haar eines irischen Wolfshundes. Ihr starkes Verlangen zwang Arno, den Blick zu senken. Weil er selbst Miss Cuttles imposanter Oberweite und liquidem Blick zutiefst ergeben war, fiel ihm diese Form der Zuneigung bei anderen sofort auf, und die arme Janet war ein Paradebeispiel für sklavische Abhängigkeit in ihrer schlimmsten Ausprägung.

Da Janet keine Antwort erhielt, stand sie auf und begann die bauchigen, mit Farbschlieren dekorierten Müslischalen wegzuräumen. Sie waren das klägliche Ergebnis ihres Töpferkurses, den sie kurz nach ihrem Eintritt in die Kommune belegt hatte, um sich nützlich zu machen. Sie verabscheute diese unförmigen Dinger aus tiefstem Herzen und ging stets bewußt unvorsichtig mit ihnen um, in der Hoffnung, daß eine zerbrach, aber die Schalen stellten sich als unzerstörbar heraus. Sogar Christopher, der immer ruckzuck einen von Mays Gänseblümchenkränzen kaputtkriegte, richtete beim Abwasch keinen Schaden an.

»Da heute Suhamis Geburtstag ist, hast du bestimmt noch eine Überraschung parat.« Arno lächelte dem ihm gegenübersitzenden Mann verschmitzt zu. Alle Kommunenmitglieder wußten, wie es um dessen Gefühle bestellt war.

»Nun…« Augenscheinlich fühlte sich der ansonsten liebenswerte und offene Christopher unwohl in seiner Haut. »Anscheinend ist schon eine ganze Menge vorbereitet worden.«

»Du wirst sie sicherlich ausführen wollen? Und vielleicht eine Bootsfahrt auf dem Fluß mit ihr machen?«

Christopher antwortete nicht, was Janet zum Lachen veranlaßte. Sie stieß einen gepreßten, rauhen Laut aus, in dem eine Spur Boshaftigkeit mitschwang, und drehte mit ihren knochigen Fingern Brotkrumen zu kleinen Kügelchen. In ihrer Kindheit hatte man ihr des öfteren versichert, sie habe die Hände einer Pianistin, doch ihr hatte nie etwas daran gelegen, diese Mutmaßung auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen.

»Dann glaubst du also nicht an Romantik, Jan?« Trixie lachte fröhlich und schüttelte ihre blonden Locken. Glänzende pinkfarbene Lippen und dichte lange Wimpern verliehen ihr das Aussehen einer teuren Porzellanpuppe.

Janet erhob sich und kehrte ein paar Müslikrümel zum Tischrand, dessen beide Tischplattenhälften sich im Lauf der Jahre aufgeworfen hatten und nicht mehr richtig zueinander paßten. Ein paar Nüsse verschwanden in der Ritze und fielen auf den Holzboden. Sie entschied, den Tolpatsch zu spielen (ein Ausdruck, mit dem in der Gemeinschaft ein Verhalten beschrieben wurde, welches den Frieden störte) und die Krümel nicht aufzuheben. Trixie kippelte auf ihrem Stuhl nach hinten, blickte skeptisch zu Boden und gab mit geschürzten Lippen einen mißbilligenden Ton von sich.

Janet brachte die Schalen weg, kehrte mit einer Kehrschaufel und einem Handfeger zurück und kroch unter den Tisch. Ihre Knie schmerzten auf den blanken Holzbohlen. Zehn Füße. Männlich: zwei Socken aus Chemiefasern – vom vielen Waschen mit Knötchen überzogen, verströmten sie den schwachen Duft von Kampferöl – zwei weiße Baumwollsocken, zwei beigefarbene aus Frottee und sechs grobschlächtige Sandalen. Weiblich: purpurne, geschürzte Fellstiefeletten, mit kabbalistischen Stickmustern verziert. Mickymaus-Turnschuhe über kurzen Socken, die die hübschen und zarten Fesseln kaum bedeckten. Bis unters Knie hochgekrempelte Jeans und vor kurzem rasierte Beine, auf denen blonde Haarstoppeln wie Golddraht glitzerten.

Mit pochendem Herzen betrachtete Janet diese Beine und wandte dann schnell den Blick von den blauweißen Gliedmaßen und delikaten Knochen ab. So zerbrechlich wie der Brustkorb eines Vögelchens. Der Feger rutschte ihr aus der verschwitzten Hand. Sie streckte die Hand aus, berührte flüchtig die nahezu transparente Haut, ehe sie die Mickymaus-Schuhe beiseite schob.

»Hebt alle die Füße.« Ihre Stimme klang mürrisch, obwohl sie versuchte, ganz beiläufig zu klingen.

»Und du, Arno?« fragte Christopher.

»Ich werde mit Tim weiterarbeiten«, erwiderte Arno, stand auf und sammelte die rechteckigen Salzfäßchen aus Stein und die Hornlöffel ein. »Wir sind gerade dabei, ein neues Strohdach für den Bienenstock anzufertigen.« Jedes Mitglied der Gemeinschaft verfügte über handwerkliche Fähigkeiten.

»Ihr macht euch solche Mühe«, meinte Heather. Die Worte klangen wie schrille kleine Pfiffe. Eine Stimme wie eine Sammlung Orgelpfeifen.

»Ach ja… weißt du…« Arno reagierte beschämt.

»Gestern abend haben wir für ihn eine Astro-Zeremonie abgehalten, nicht wahr, Heather?« sagte Ken.

»Mmm. Wir hielten ihn eine ganze Ewigkeit im Licht.«

»Hinterher überantworteten wir das aurische Zentrum seines Wesens Lady Portia – der blaßgoldenen Meisterin der Klarheit.«

Sie waren so unerschütterlich positiv. Arno bedankte sich bei ihnen, da ihm keine passendere Erwiderung einfiel. Weder die Beavers mit ihrem strahlenden Optimismus noch Lady Portia konnten Tim helfen. Und das war auch gar nicht nötig. Man konnte ihm Liebe entgegenbringen, das genügte. Selbstverständlich war das schon eine ganze Menge, aber es reichte leider nicht, ihn aus der Welt der Schatten zu führen.

Dies genauer auszuführen war – wie Arno sehr wohl wußte – sinnlos. Und es wäre auch unfreundlich, denn Ken und Heather hatten positives Denken zu einer absoluten Kunstform entwickelt. Niederträchtige, dunkle Gedanken waren ihnen fremd. Falls jemand etwas in der Art äußerte, wurde es blitzschnell unter den Teppich gekehrt. Ihre Weigerung, die grauen, vielleicht gar dunklen Seiten des Lebens zu erkennen, führte bei ihnen zu einer fast unerträglichen Selbstgefälligkeit. Ein Problem war noch nicht mal richtig formuliert, schon wurde die passende Antwort geliefert. Postulierung. Vereinfachung. Lösung. Und jede Stufe war eingebettet in Anteilnahme, Warmherzigkeit, Großmut, so einfach war das.

Trixie schob ihren Stuhl zurück und sagte: »Ich bin heilfroh, daß ich heute keinen Küchendienst habe. Statt dessen kann ich mir einen netten Longdring im Black Horse genehmigen. Ich bin sicher, wir alle werden einen brauchen.«

Ken und Heather belächelten diesen spitzbübischen Spleen nachsichtig. Keiner von ihnen war jemals im Dorfpub gewesen. Janet kroch unter dem Tisch hervor, stand auf und massierte ihre Knie.

»Was meinst du damit?« fragte Arno. »Was soll das heißen, daß wir alle einen brauchen werden?«

»Mr. Gamelin. Erzähl mir ja nicht, daß du seinen Besuch vergessen hast.«

»Gewiß nicht.« Arno griff nach der Plastikabwaschschüssel, aus der sich alle ihr Müsli geschöpft hatten. Eine der Kommunenregeln lautete: »Verlaß den Tisch nie mit leeren Händen«, und auch wenn das hin und wieder zur Folge hatte, daß etwas verschwand, ehe jemand die Chance hatte, es in die Hand zu nehmen oder sich zu bedienen, funktionierte diese Regel im großen und ganzen sehr gut. »Wirst du dein Quarksoufflé machen, Heather?«

»Ich hielt das für keine so gute Idee. Immerhin ist es möglich, daß er zu spät kommt. Ihr wißt ja, wie Tycoons sind.« Sie sprach mit nachsichtiger Autorität, als sei sie gerade eben von der Börse heimgekehrt.

»Wir dachten an eine Lasagne mit drei unterschiedlichen Bohnensorten«, verriet Ken und strich über seinen Partisanenschnurrbart.

»Die ist wirklich außerordentlich sättigend.«

»Und verbrauchen den Quark mit gedämpften Birnen. Sollte der nicht reichen, rühren wir noch ein paar Löffel von Calypsos Joghurt darunter.«

»Ausgezeichnet.« Arno strahlte übers ganze Gesicht, als meinte er, was er sagte, und dachte insgeheim an den Geburtstagskuchen, den es außerdem noch geben sollte.

»Ich könnte wetten, er schenkt ihr etwas ganz Besonderes zum Geburtstag«, meinte Trixie.

»Auf was diese rücksichtslosen Tycoons wirklich stehen«, behauptete Janet, »ist, über ein großes, blutiges Steak herzufallen.«

»Da hast du dir ja einen Schwiegervater ausgesucht, Christopher.« Ken und sein Kristall funkelten über den Tisch.

»Nun, hier wird er jedenfalls kein Steak serviert bekommen.« Heather erschauderte. »Und woher willst du überhaupt wissen, daß er rücksichtslos ist, Jan?« Janet haßte es, Jan genannt zu werden. Nur Trixie durfte das.

»Ich habe ihn vor Jahren mal im Fernsehen gesehen. In einer dieser Diskussionen. Falls ich mich recht entsinne, in einer Sendung zum Thema Geld. Innerhalb der ersten fünf Minuten hat er alle fertiggemacht.«

»Aber, aber«, rief Arno zur Mäßigung. Die Sendung hatte er nicht gesehen. Um negative Schwingungen zu vermeiden, gab es in Manor House keinen Fernsehapparat.

Janet erinnerte sich ganz genau. An jene korpulente, mächtige Gestalt, die sich aufführte, als wollte sie den Bildschirm zum Bersten bringen. An diesen Mann, der vor Aggressivität nur so gestrotzt hatte. War mit leicht nach vorn geneigtem Kopf dagesessen, reglos wie ein Bulle, der jede Minute zum Angriff bläst. »Ich wünschte, er käme nicht.«

»Bleib gelassen.« Ken bewegte seine Hände hoch und runter, diminuendo. »Vergiß nicht, er ist allein, und wir sind zu zehnt. Doch damit nicht genug, wir stehen im Licht des göttlichen Ozeans des Bewußtseins. Und begreifen, daß so etwas wie Zorn nicht existiert.«

»Er wäre nie und nimmer eingeladen worden, müßt ihr wissen«, verriet Arno, da Janet immer noch besorgt dreinblickte, »wenn der Meister es nicht für klug gehalten hätte.«

»Der Meister ist sehr weltfremd.«

»Gamelin weiß nicht, in was für eine diffizile Situation er sich begibt«, meinte Ken kichernd. »Wird ihm eine erstklassige Möglichkeit bieten, sein Karma zu ändern. Sollte er nur zur Hälfte so sein, wie du ihn beschreibst, Janet, wird er die Gelegenheit beim Schopf packen.«

»Was ich nicht kapiere«, sagte Trixie, »ist, wieso Suhami uns erst neulich gestanden hat, wer sie in Wahrheit ist.«

»Kannst du das nicht verstehen?« Janet brach erneut in unamüsiertes Gelächter aus. »Ich schon.«

»Ist nur gut«, fuhr Trixie fort, »daß Chris sich ihr schon erklärt hat, sonst würde sie vielleicht denken, er sei nur hinter ihrem Geld her.«

Auf diese verwegene Spekulation hin stellte sich urplötzlich Schweigen ein, das Christopher brach, indem er Messer und Gabel einsammelte, schmallippig »Entschuldigung« murmelte und den Raum verließ.

»Ehrlich, Trixie…«

»Das war doch nur ein Scherz. Ich weiß nicht…« Ohne auch nur einen Eierlöffel in die Hand zu nehmen, stürmte sie davon. »Hier hat keiner eine Spur von Humor.«

Da stand Ken auf. Er hatte »ein Bein«, das ihn davon abhielt, all die Tätigkeiten im Haus und Garten zu verrichten, die er liebend gern übernommen hätte. An manchen Tagen (vor allem, wenn Regen angekündigt wurde) war es besonders schlimm. Heute morgen hinkte er nur leicht. Er nahm das Brotschneidebrett hoch und sagte: »Kein Frieden für die Bösewichter.«

»Die wüßten gar nicht, was sie anfangen sollten, wenn sie Frieden fänden«, lautete Janets Kommentar, was Heather veranlaßte, ihre geduldige Griselda-Miene aufzusetzen.

Janet war Heathers Kreuz und gleichzeitig ihre große Herausforderung. Sie war so intellektuell, benutzte permanent ihre linke Hirnhälfte. Anfangs war es Heather schwergefallen, damit umzugehen. Bis ihr eines Tages Kens geistlicher Führer Hilarion auf Anrufen hin erläutert hatte, daß Janet die physische Verkörperung von Heathers eigener Animosität sei. Wie dankbar war Heather gewesen, dies zu erfahren! Die Erklärung machte nicht nur Sinn, sondern löste zudem ein noch tieferes Gefühl teilnahmsvoller Hingabe aus. Jetzt sagte sie in einem Ton übertriebener Ruhe: »Ich denke, wir machen uns besser an die Arbeit.«

Arno, nun allein mit Janet, betrachtete sie besorgt. Er befürchtete, eine Teilschuld zu tragen an der Blässe ihres Gesichtes und an der Verkrampftheit ihrer Arme und Hände, mit denen sie die Kehrschaufel umklammert hielt. Und er wünschte, das Richtige zu tun. In der Lodge wurde von allen Kommunenmitgliedern erwartet, den anderen Mitbewohnern zu jeder Tages- und Nachtzeit mit Rat zur Seite zu stehen. Arno, von Natur aus sehr wählerisch, was die Offenbarung seiner eigenen Gefühle anbelangte, war stets bestrebt, sich offen und aufgeschlossen zu geben, sollte man ihn brauchen. In diesem Augenblick lag allerdings etwas in der Luft, was ihn zutiefst verunsicherte und er nicht verstand. Nichtsdestotrotz…

»Machst du dir wegen irgend etwas Sorgen, Janet? Gibt es was, das du mit mir teilen möchtest?«

»Was willst du damit sagen?« Sofort war sie in der Defensive, als setze er sie unter Druck. »Da ist nichts. Überhaupt nichts.« Das Wort »teilen« irritierte sie, weil es ganz selbstverständlich die Bereitschaft implizierte, sich zu offenbaren.

»Entschuldigung.« Mitnichten gekränkt trat Arno den Rückzug an. Sein sommersprossiges Antlitz verriet, wie erleichtert er war, daß Janet sein Angebot ausgeschlagen hatte.

»Wenn man nicht den ganzen Tag vor sich hin lächelt, vermutet gleich jeder, man habe ein Problem.«

»Es war gut gemeint…«

Janet ließ ihn einfach stehen. Ihre quadratischen Schulterblätter waren steif vor Irritation. Arno folgte ihr gemächlich in die weitläufige Eingangshalle, die leer zu sein schien. Er blickte sich um. »Tim…?« Einen Moment später rief er noch mal, ohne eine Antwort zu erhalten. Seit einiger Zeit zog der Junge sich so tief in sich zurück, daß kein Durchdringen zu ihm möglich war. In der Annahme, daß Tim sich versteckte und allein sein wollte, machte Arno keine Anstalten, ihn zu suchen. Wenn der Meister nach seiner Andacht erschien, würde auch Tim auf der Bildfläche auftauchen – und seinem über alles geliebten Wohltäter wie ein Schatten auf Schritt und Tritt folgen und sich wie ein treuer Hund neben seinen Füßen hinkauern, wenn er stehenblieb.

Daher verschob Arno die Fertigstellung des Bienenstockdaches auf einen anderen Tag, ging den langen Flur hinunter, an dessen Ende Gummistiefel, Galoschen und Regenschirme aufbewahrt wurden, suchte seine alte Jacke und seinen Panamahut heraus und machte sich auf den Weg in den Garten, wo er sich nützlich zu machen gedachte.

Nachdem die anderen weggegangen waren und sich Stille im Haupthaus breitmachte, tauchte Tim auf und schlich sich vorsichtig ins Foyer.

Hier, mitten in der Decke, war ein wunderschönes, achteckiges Oberlicht aus Buntglas eingelassen, das – ins Dach integriert – in den Himmel zu reichen schien. An sonnigen Tagen fielen Strahlen bunten Lichtes durchs Glas und malten ein Muster aus dunklem Rosa, Bernstein, kräftigem Maulbeerblau, Indigo und sanftem Grasgrün auf den Holzboden. Entsprechend dem Lichteinfall waren die Farben blasser oder kräftiger und vermittelten die Illusion eines Eigenlebens, das beständig im Fluß war. Dieser stille und vom Licht verzauberte Bereich übte große Faszination auf Tim aus. Er hatte die Angewohnheit, sich mitten ins farbige Licht zu stellen, sich langsam zu drehen und sich über die kaleidoskopischen Muster zu freuen, die über seine Haut und Kleidung wanderten. Jetzt stand er reglos unter den im gedämpften Licht umherschwirrenden Staubkörnchen. Für ihn waren sie eine Wolke winziger Insekten, harmlose kleine Wesen mit glitzernden Flügeln.

Manchmal träumte er von dem Oberlicht. In diesen Träumen war er immer in Bewegung, trieb ab und zu nach oben, teilte das einfallende, strahlend helle Licht mit dünnen Fingern, schob es hinter sich und stieg höher. Und er flog sehr oft. Wann immer er flog, schwerelos in einer schwerelosen Welt, drehte sich sein Körper, bewegte sich auf und ab, beschrieb Kreise unterm Regenbogen. Einmal hatte ihn eine Schar heller Vögel mit gutmütigen Augen und weichen, kaum bedrohlichen Schnäbeln begleitet. Manchmal, wenn er aus solch einem Oberlichttraum erwachte, überkam ihn ein starkes Gefühl von Trauer und Verlust. Dann sprang er aus dem Bett und flitzte zum Geländer, um sich zu versichern, daß es noch da war.

Nachdem Tim nach Manor House gebracht worden und er nicht davon zu überzeugen gewesen war, etwas zu sich zu nehmen, hatte der Meister, dem die beruhigende Wirkung der tanzenden Farben nicht entgangen war, zwei Kissen auf dem Hallenboden auslegen lassen. Zusammen mit dem Jungen hatte er sich auf die Kissen gesetzt und ihn wie ein kleines Kind gefüttert, ein Löffel nach dem anderen, »einen für dich, einen für mich«. An dieser Prozedur hatte er zwei Wochen lang festgehalten. Inzwischen ging es Tim natürlich wesentlich besser. Er aß mit allen anderen am Tisch, erfüllte seine Rolle in der Kommune, soweit es ihm möglich war, und kämpfte damit, die ihm übertragenen einfachen Aufgaben zu bewältigen.

Seine Angst legte sich hingegen nie. Und wenn – wie in diesem Moment – auf der Empore eine Tür geöffnet wurde und es sich nur um Trixie handelte, die ins Badezimmer ging, setzte Tim schnell wie der Wind zur Flucht an und versteckte sich in einer dunklen Ecke.

Der Meister saß im Solar und hielt eine Schale mit frischem Minze- und Zitronentee in der Hand. Suhami, die ihn zu einer Unterredung gedrängt hatte, schien jetzt, da sie ihm gegenübersaß, keine Eile mehr zu verspüren. Diese Wirkung hatte die Anwesenheit des Meisters des öfteren auf seine Mitmenschen. Welch körperliches oder seelisches Leiden sie auch veranlassen mochte, seinen Rat zu suchen, kaum befanden sie sich in seiner Gegenwart, schien ihr Anliegen an Bedeutung zu verlieren.

Und schließlich, dachte Suhami, während sie sich mit geradem Rücken unglaublich elegant auf dem Kissen niederließ, war es mittlerweile zu spät für Worte. Der Schaden war längst angerichtet. Sie studierte ihren Lehrer. Seine feingliedrigen Hände, seine angenehmen Züge und mageren Schultern. Es war unmöglich, ihm böse zu sein, dumm, von ihm zu erwarten, daß er verstand. Er war so harmlos, seine Anteilnahme ganz und gar spiritueller Natur. Er hatte sich (wie Janet es einmal formuliert hatte) in das Ideal der Reinheit verliebt und sah deshalb überall nur Gutes. Als Suhami an ihren Vater dachte, der sich demnächst in seiner schrecklichen Wildheit auf den Weg machen würde, wallte ihre Verzweiflung wieder auf.

Guy Gamelin war ungefähr so spirituell wie ein angreifendes Rhinozeros und hatte im Lauf seines Lebens ein vergleichbares Chaos hinterlassen. Der Meister konnte sich eine derart impulsive Person, einen Mann, von Gier zerfressen, der – wenn man sich ihm entgegenstellte – einen in Angst und Schrecken versetzte, garantiert nicht vorstellen, denn der Meister war der festen Überzeugung, daß in jedem Menschen etwas von Gott war und daß man nur Geduld und Liebe aufbringen mußte, um dies zutage zu fördern.

»Ich hätte diesen Besuch nicht vorgeschlagen«, (sie war es gewohnt, daß der Meister ihre Gedanken las), »wenn ich den Zeitpunkt nicht für richtig gehalten hätte.« Da Suhami beharrlich schwieg, fuhr er fort: »Es ist an der Zeit zu genesen, Kind. Laß all diese Bitterkeit fahren. Sie wird dir nur schaden.«

»Das versuche ich.« Wie schon ein dutzendmal in der vergangenen Woche sagte sie: »Ich begreife nur nicht, wieso er hierherkommen muß. Und ich werde meine Meinung in bezug auf das Geld nicht ändern, falls es das ist, was er will.«

»Oh, laß uns nicht noch mal damit anfangen.« Er lächelte. »Ich erkenne eine Sackgasse, wenn ich sie sehe.«

»Falls Sie es nicht annehmen, wird es an die Wohlfahrt gehen.« Schnell setzte sie nach: »Sie wissen nicht, was Geld bei Menschen bewirkt, Meister. Sie sehen einen an, denken anders über einen. Schon –« Ihre Miene veränderte sich, wirkte plötzlich sorgenvoll. Weich und verdunkelt. Ihr Mund zitterte.

»Schon?«

»Sie… haben es niemandem erzählt? Von dem Treuhandvermögen?«

»Selbstverständlich nicht, zumal es ja dein Wunsch gewesen ist. Aber meinst du nicht, daß deine Eltern –«

»Meine Mutter kommt nicht. Er hat geschrieben, daß sie krank ist.«

»Das könnte wahr sein.«

»Nein.« Entschlossen schüttelte sie den Kopf. »Sie hatte keine Lust zu kommen. Hatte nicht mal den Anstand, so zu tun als ob.«

»Ein Besuch auf dieser Grundlage dürfte sinnlos sein. Sei tapfer, Suhami – greif nicht nach vorschnellen Lösungen. Und verlange auch nicht, daß andere dich trösten und stärken. Das ist weder dir noch den anderen gegenüber fair. Alles, was du brauchst, ist hier…« Er legte die Finger auf sein Herz. »Wie oft muß ich das noch betonen?«

»Für Sie ist das einfach.«

»Einfach ist es nie.«

Damit hatte er recht. Nur ein einziges Mal hatte sie während der Meditation annähernd verstanden, was »alles, was du brauchst« wirklich bedeutete. Nach einer guten Stunde Stillsitzen hatte sie eine tiefe, intensive Stille erfahren, gefolgt von einer außerordentlichen Bündelung von Spannung, die ihr wie ein starker energetischer Impuls vorgekommen war. Darauf war ein Augenblick erleuchteter Stille von einer solchen Vollendung gefolgt, daß sie den Eindruck gehabt hatte, all ihr Menschsein, all das Durcheinander aus Schmerz und Hoffnung und Verlust, alles, was ihre Person ausmachte, falle von ihr ab – würde verschlungen von einem inneren Licht. Ein Augenblinzeln, und verschwunden war dieses Gefühl. Ihr Erlebnis hatte sie nur dem Meister gegenüber erwähnt, der sie schlicht davor gewarnt hatte, sich in Zukunft krampfhaft um derlei Erlebnisse zu bemühen. Selbstverständlich war sie nicht in der Lage gewesen, dem einen oder anderen Versuch zu widerstehen, doch diesen bestimmten Zustand hatte sie nie wieder erlangt.

Vor einem Jahr hatte sie nicht mal gewußt, daß er lebte. Noch heute erinnerte sie sich mit Schrecken daran, wie zufällig ihre Begegnung gewesen war. Wäre sie nach links statt nach rechts abgebogen…

In Begleitung eines halben Dutzend Freunde war sie in einer Weinbar unweit des Red Lion Square gewesen. Während der Happy Hour – jener frühabendlichen Unterbrechung, in der die Einsamen, Entfremdeten und Enterbten sich mit Hilfe von Alkohol zum halben Preis in die Vergessenheit katapultieren können. Sturzbetrunken hatten sie ihre Brotstengel in einen Auberginendip getunkt und waren schließlich zum Gehen genötigt geworden. Sie hatten sich geweigert, woraufhin ihnen – auch nichts Neues – mit der Polizei gedroht worden war. Untergehakt und mit lautstarkem Gebrüll waren sie losgezogen und hatten ihre Mitmenschen in der Theobald Road vom Bürgersteig vertrieben.

Es war Perry gewesen, dem das an einen schäbigen Türeingang geheftete Poster aufgefallen war. Die Worte LIEBE, LICHT & FRIEDEN standen über dem großen Foto eines Mannes mittleren Alters mit langem weißem Haar. Völlig grundlos kam ihnen dieses Plakat ungeheuer komisch vor. Johlend und verächtlich lachend stürmten sie die ausgetretenen, verfleckten Stufen hoch durch eine Schwingtür.

Sie kamen in einen kleinen, schwach besuchten Raum, vor dessen Rückwand ein Podest aufgestellt war. Das Publikum bestand hauptsächlich aus älteren Frauen. Ein paar ernst dreinblickende Männer mit Rucksäcken oder Einkaufstaschen waren ebenfalls zugegen. Einer trug eine mit durchsichtiger Plastikfolie überzogene Kappe. Wiederholt schürzte er besonnen die Lippen und schüttelte dabei den Kopf, als müßte er den anderen Zuhörern klarmachen, daß er nicht so leicht zu beeindrucken war. Angesichts der Störung drehten die anderen Gäste den Kopf, formulierten leise ihr Unbehagen und bissen die Zähne zusammen.

Die Neuankömmlinge warfen sich auf die aufgereihten Klappstühle und legten die Füße hoch. Fünf Minuten verhielten sie sich unglaublich ruhig, bis Perry zuerst warnend die Augen verdrehte und dann laut losprustete. Die anderen schrien und kicherten und stopften sich wie unerzogene Kinder die Fäuste in den Mund. Als Antwort auf die zurechtweisenden Blicke der anderen Zuhörer schnitten sie Fratzen, und Perry rief: »Er ist es gewesen, der da, mit der Mütze in der Plastiktüte.«

Zehn Minuten später standen sie tödlich gelangweilt auf, machten sich über den Mann auf dem Podest lustig und stießen auf dem Weg nach draußen Stühle um. Vor der Schwingtür drehte sich eine von ihnen – Sylvie – um und warf einen Blick nach hinten. Nur einen halben Schritt vom Chaos entfernt (so deutete sie es später), veranlaßte sie irgend etwas zu dieser Bewegung. Sie machte kehrt und nahm leise auf einem Holzstuhl Platz, ohne auf das ungehobelte Gebrüll von der Treppe zu achten.

Die Rede, warmherzig und lindernd wie Honig, beeindruckte sie tief. Hinterher wunderte sie sich, daß sie sich kaum an jenen Abend erinnern konnte, der ihr Leben so nachhaltig verändert hatte. Der einzige Satz, an den sie sich entsinnen konnte, lautete: »Wir alle stehen in unserem eigenen Licht.« Ohne damals eine Ahnung davon gehabt zu haben, was die Worte wirklich bedeuteten, waren sie ihr an jenem Abend (und das war auch heute noch der Fall) unglaublich profund und tröstend vorgekommen. Noch im Verlauf jener ersten Momente war sie sich über ihr Bedürfnis im klaren gewesen, diesen Schritt aus ihrem alten zweifelhaften Selbst zu wagen. Sich zu öffnen und das Gespenst einer lieblosen, schrecklichen Vergangenheit abzuschütteln. Jene haßerfüllten, volltrunkenen Tage und liebeshungrigen Nächte.

Nach dem Vortrag zog der Sprecher einen Mantel über sein langes blaues Gewand. Ein kleiner bärtiger Mann war ihm dabei behilflich. Danach trank er einen Schluck Wasser und ließ im Stehen seinen Blick über die leeren Stuhlreihen schweifen, bis er bei dem Mädchen hängenblieb. Er lächelte, woraufhin sie sich erhob, auf ihn zuging und sich dem Sog purer, uneigennütziger Güte ausgesetzt fühlte (was sie damals garantiert nicht so beschrieben hätte). In dieser zierlichen Gestalt meinte sie eine grenzenlose Sorge um ihr eigenes Wohlergehen zu spüren. Diese für sie absolut neue Situation bereitete ihr unerträgliche Schmerzen, und sie weinte.

Der Meister beobachtete sie beim Näherkommen. Er sah ein großes, dünnes Mädchen in einem anzüglichen Outfit. Die silbrigglänzende Andeutung von einem Rock, ein knapp geschnittenes Oberteil. Die gebleichten Haare trug sie wild nach oben gekämmt, die Augen waren mit Kajal verschmiert, die Lippen knallrot ausgemalt. Sie roch nach Gin, einem aufdringlichen Parfum und bitteren Träumen. Je näher sie kam, desto lauter wurde ihr Schluchzen, und als sie das Podest erreichte, schrie sie und machte ihrer Trauer unverhüllt Luft. »Ahhh… ahhh.« Sich auf hohen Pfennigabsätzen wiegend, und mit über den kaum bekleideten Brüsten verschränkten Armen stand sie da und heulte.

All das lag so lange zurück, daß es ihr schwerfiel, sich an die Intensität ihrer damaligen Verzweiflung zu erinnern. Sie streckte die Hand nach dem Glas ihres Gegenübers aus.

»Möchten Sie noch etwas Tee, Meister?«

»Nein. Vielen Dank.«

Zwischen seinen Augenbrauen war eine tiefe Falte zu erkennen. Er sah müde aus. Schlimmer noch – Suhami bemerkte die faltige Haut unter seinen Augen –, er sah alt aus. Der Gedanke, die Zeit könne ihm etwas anhaben, war ihr unerträglich. Denn war er nicht die Quelle aller Weisheit, der nie versiegende, segensreiche Brunnen? Er war hier, um sie zu lieben und zu schützen. Falls ihm etwas zustieß …

Auf dem Weg zur Tür dämmerte es Suhami, daß das Wissen um die Sterblichkeit eines anderen und diese Sterblichkeit tatsächlich zu verstehen zwei völlig unterschiedliche Dinge waren. Tief in ihrem Innern war sie davon überzeugt gewesen, daß er immer für sie alle dasein würde. Sie mußte an Tim denken. Was würde er ohne seinen geliebten Beschützer und Kameraden anfangen? Was würden die anderen tun? Furcht übermannte sie, zwang sie zur Rückkehr. Sie preßte seine Hand an ihre Wange.

»Was, um Himmels willen, ist denn?«

»Ich will nicht, daß Sie sterben.«

Sie nahm an, er würde lächeln und sie mit einem Scherz von ihrer Verzweiflung befreien. Statt dessen sagte er: »Aber das müssen wir. Wir alle.«

»Fürchten Sie sich nicht?«

»Nein. Nicht jetzt.« Damit entzog er ihr seine Hand. »Früher… schon. Aber jetzt nicht.«

Ich habe Angst, dachte Suhami. Und verließ ihn zutiefst verstört.

Aus einem offenen Fenster im Erdgeschoß des Hauses drang ein Schwall fulminanter Töne. Mit gegrätschten Beinen und fest auf der Seegrasmatte ruhenden Füßen spielte May auf ihrem Cello eine Sonate von Boccherini. Energisch strich der Bogen vor und zurück. Ihre dicken Augenbrauen waren gekräuselt, die Augen fest geschlossen. In einem Anfall leidenschaftlicher Hingabe warf sie den Kopf so weit nach hinten, daß durchsichtige Schweißperlen durch die laue Luft flogen und einer ihrer geflochtenen Zöpfe, der wie ein rostrotes Ufo über ihrem Ohr festgesteckt war, sich löste und im Dreivierteltakt fröhlich hin und her schwang.

Sie trug ein loses Gewand, von Hand maronenfarben eingefärbt und mit aufgedruckten Pyramiden und Trauerzügen verziert. Dieses Kleidungsstück war nicht gerade ein leuchtendes Beispiel für die im Druckraum angefertigten Arbeiten. Bei der Verwendung der Klischees war ein Fehler unterlaufen, so daß der Trauerzug – Kamele, Leichnam und Trauernde – an einer Stelle eine Kehrtwendung machte und mit dem hinteren Zugabschnitt zusammenstieß.

Oberhalb des Ausschnitts dieses voluminösen Kleides präsentierte sich Mays wunderschönes Profil. Symmetrisch geschnitten, edel, ernsthaft, unmißverständlich in seiner Hingabe, Glück und Gesundheit zu verbreiten, zog es die Aufmerksamkeit anderer auf sich, zumal May ihr Gesicht mit derselben überschwenglichen Hingabe schminkte, die sie der Ausschmückung ihres Zimmers, ihrer Person, jedes in ihrem Besitz befindlichen Gegenstandes angedeihen ließ. Die von ihr verwendete Farbpalette war so breit, wie ihr Strich großzügig war. Wangen erblühten in satter Koralle, volle Lippen in leuchtendem Granatapfelrot. Augenlider leuchteten in grellem Grün, das in Himmel- und Pflaumenblau überging und ab und an silbern abgetupft wurde. Es kam durchaus vor, daß ihr Teerosenteint gar nicht zur Geltung kam: Hin und wieder vergaß sie – abgelenkt von ihrem ganz und gar unweltlichen Ansinnen –, daß sie schon Make-up aufgelegt hatte, und trug eine zweite Lage auf, das sie hinterher großzügig mit Coty American Tan abpuderte.

Nach dem letzten Bogenstrich legte sie die Hand auf die Saiten, um die Vibration zu dämpfen. Gibt es ein anderes Instrument, überlegte sie, eine andere Kreatur, die so elegant grunzen konnte? Kurz legte sie die Wange auf das glänzende Holz und hinterließ darauf einen pfirsichbraunen Puderabdruck, ehe sie das Cello an ihren Stuhl lehnte und in ihrem aufbauschenden Stoffmeer aus Kattun zum Fenster hinüberschwebte.

Dort harrte sie aus, fixierte die Zeder und bemühte sich darum, an jener vom Glück durchdrungenen Stille festzuhalten, die sie beim Musizieren befiel. Doch kaum hatte sie von diesem Zustand Notiz genommen, verwandelte sich Glück in Freude und Zufriedenheit in einen beklagenswerten Mangel an Muße. Mit einem leisen Seufzer zwang sich May – aus Gründen der Entspannung –, an ihren letzten Farbenworkshop unter dem Titel »Ein Regenbogen liegt auf Ihrer Schulter« zu denken, der überbucht gewesen und bei den Teilnehmern sehr gut angekommen war. Leider bescherte die Überlistung der eigenen Natur ihr nur einen Teilerfolg. Bilder von gutgelaunten Teilnehmern, die alle aquamarin dachten, verblaßten, obgleich sie daran festzuhalten suchte, und ein Schatten von Angst trat an ihre Stelle. Sie mußte sich eingestehen, daß sie sich heute nicht auf ihre bevorstehende Rückführung freute, was oftmals eine äußerst anregende Erfahrung war.

May legte gesteigerten Wert auf positives Denken. Für Menschen, die – wie sie es nannte – »herumjammerten«, brachte sie nicht sonderlich viel Geduld auf. Sich über dieses oder jenes beklagten, sich weigerten, das Problem am Schopf zu packen oder es zu lösen. Aus solch einem Verhalten ließ sich in ihren Augen nur ein Mangel an Rückgrat ableiten. Jetzt verfuhr sie schon genauso. Und ganz ohne Grund, denn ihr mangelte es gewiß nicht an Menschen, an die sie sich wenden, mit denen sie sich unterhalten konnte. Unglücklicherweise war einer von ihnen (wer, das konnte sie nicht mit Gewißheit sagen) der Grund ihrer Sorge. Am liebsten hätte sie sich in dieser Frage an den Meister gewandt, auch wenn man im Normalfall nicht mit alltäglichen Problemen zu ihm ging. Daß sie in diesem speziellen Fall von ihm keine Hilfe erwarten konnte, machte sie richtig unglücklich. Ihr kam es so vor, als wäre eine zuverlässige Wärme- und Lichtquelle unfreundlicherweise abgedreht worden. Das Gefühl, nicht nur beraubt, sondern auch abgewiesen worden zu sein, entbehrte – darüber war sie sich im klaren – jeder Grundlage. Die Schwierigkeit lag darin, daß ihr geliebter Guru – unwissentlich und unabsichtlich, wie sie sehr wohl wußte – ihr Unbehagen mitverschuldet hatte.

Folgendes hatte sich zugetragen: Zwei Tage nach Jims Tod war May auf dem Weg zur Waschküche an der Kammer des Meisters vorbeigekommen. Trotz offenstehender Tür hatte sie nichts sehen können, da sein wunderschöner Passepartout-Wandschirm mit den Tierkreiszeichen ihr die Sicht versperrt hatte. Gesenkte Stimmen unterhielten sich, verstummten, ertönten aufs neue und veranlaßten May zu der Annahme, daß im Raum eine Sitzung im Gange war, daß spirituelles Wachstum gefördert, Chakras gereinigt wurden. Dann allerdings rief eine Stimme unvermittelt: »O Gott – warum hast du ihn nicht in Ruhe gelassen? Wenn sie nun eine Obduktion –« Mit einem beherzten Zischen wurde der Redner unterbrochen.

Die sich daran anschließende Stille kam May, die wie angewurzelt stehengeblieben war, eigenartig beklemmend vor. Hatte etwas Ersticktes, etwas von »unter den Teppich kehren« an sich. Sie hörte keine Schritte, schloß jedoch aus dem Rascheln eines Gewandes, daß jemand hinter dem Wandschirm hervorzutreten gedachte. Gerade noch rechtzeitig sprang sie zur Seite und preßte sich an die Korridorwand, ehe die Tür fest geschlossen wurde.

Vor lauter Überraschung und Angst zitternd, harrte May dort aus. Die Stimme des Meisters war so emotionsgeladen gewesen, daß sie sie kaum erkannt hatte. Ob er Zorn oder Furcht verspürt hatte, wußte sie nicht zu sagen. Vielleicht keins von beiden. Oder beides gleichzeitig. Sie versuchte sich einzureden, daß sie etwas falsch verstanden hatte oder die Worte aus dem Zusammenhang gerissen (viel hatte sie ja nicht gehört) eine ganz andere Bedeutung bekommen konnten. Aber worauf sollten das Wort »Obduktion« sich beziehen, wenn nicht auf Jims Tod? Diese Schlußfolgerung war sicher naheliegend.

In der Waschküche, beim Einfüllen ökologisch unbedenklicher, enzymfreier blaßgrüner Waschkügelchen, verfluchte May stumm den boshaften Luftgeist, der an diesem Morgen ihre Schritte gelenkt hatte. Im Einklang mit den anderen Kommunenmitgliedern hing sie der Überzeugung an, die Gestaltung und der Ablauf ihres Tages würde nicht von ihr selbst, sondern von den Sternen bestimmt, und sie konnte gewiß nicht behaupten, sie wäre nicht gewarnt worden. Phobos, Mond des Mars, hatte schon die ganze Woche seinen Einfluß auf sie ausgeübt.

Als sie die feuchten Berge farbenprächtiger Wäsche aus der Maschine nahm, bemerkte May die auffällige Diskrepanz zwischen der frischgewaschenen, fleckenlosen Perfektion und ihren eigenen dunklen Gedanken.

Einen Monat nach jenem Vorfall ereignete sich eine andere, beinah ebenso irritierende Begebenheit. Mitten in der Nacht wurde sie von einem leisen Knarzen in Jims Zimmer aufgeweckt, das neben ihrem lag. Kurz darauf knarzte es noch zweimal, als würde eine Reihe von Schubladen geöffnet und geschlossen. May hatte belauscht, wie sich jemand tags zuvor mehrmals dort zu schaffen gemacht hatte, sich dabei aber nichts gedacht. Ihrer Meinung nach hatte der Betreffende die traurige Aufgabe übernommen, Jims Sachen durchzugehen und auszusortieren. Dieses nächtliche Treiben hingegen war etwas ganz anderes. Sofort an Einbrecher denkend, hatte sie tapfer ihren dicksten Wälzer geschnappt (Neue Karten von Atlantis und deren intergalaktische Logoi)

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: