0,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Null Papier Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: 99 Welt-Klassiker

- Sprache: Deutsch

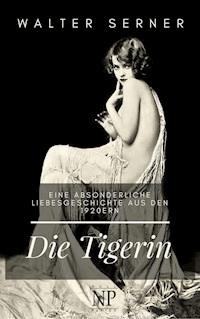

Das Paris der 1920er: Fec, der kleine Gelegenheitsgauner und Bichette, die bessere Nutte, tun sich zur Zweckgemeinschaft zusammen; alles ist erlaubt, einzige Bedingung: Die Liebe darf beiden nicht dazwischenfunken. Zuerst geraten sie in einen taumelden Kreislauf von Liebe und Obsession, von Lügen und Intrigen, von Bars und Stundenhotels. Aber dann fährt Ganovenpärchen an die Côte d'Azur, um dort reiche Beute zu machen: Sie wollen ihren Opfern Schweigegeld abpressen. Doch es kommt, wie es kommen muss, die Liebe macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Walter Serner ist der »Maupassant der Kriminalistik« [Theodor Lessing] Null Papier Verlag

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 170

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Walter Serner

Die Tigerin

Eine absonderliche Liebesgeschichte aus den 1920ern

Walter Serner

Die Tigerin

Eine absonderliche Liebesgeschichte aus den 1920ern

Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-954189-59-5

null-papier.de/newsletter

Inhaltsverzeichnis

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

Danke

Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.

Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.

Ihr Jürgen Schulze

99 Welt-Klassiker

Der Tee der drei alten Damen

Arme Leute und Der Doppelgänger

Der Vampir

Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde

Der Idiot

Jane Eyre

Effi Briest

Madame Bovary

Ilias & Odyssee

Geschichte des Gil Blas von Santillana

und weitere …

Newsletter abonnieren

Der Newsletter informiert Sie über:

die Neuerscheinungen aus dem Programm

Neuigkeiten über unsere Autoren

Videos, Lese- und Hörproben

attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr

https://null-papier.de/newsletter

I.

Kein Mensch wußte, wovon er eigentlich lebte. Das ist zwar in den maßgebenden Kreisen von Paris die Voraussetzung dafür, ernst genommen zu werden; der Umstand aber, daß man Fec weder spielen sah, noch je in deutlicher Gesellschaft eines weiblichen Wesens, kurz niemals in einer jener Situationen, welche immerhin gewisse Anhaltspunkte für etwaige Einkünfte bieten, hatte die im allgemeinen unvorteilhafte Folge, daß man ihn nicht ernst nahm. Man hielt ihn für einen jener posthumen Idealisten, die zwischen Fourier und Bakunin hausieren und in irgendeiner tiefen Mission dünne Revenüen beziehen; oder für einen bedauernswerten Dilettanten, der im geheimen an einem umstürzlerischen Werk arbeitet; oder für einen kleinen Spezialisten, dessen Ressort schon eines Tages sich enthüllen würde; oder sogar für einen verschämten Arbeiter; viele aber hielten ihn schlankweg für einen Trottel.

Groß und allgemein war deshalb die Verblüffung, als man Fec plötzlich an der Seite der schönen Bichette sah, die ihn öffentlich mit allen Zeichen wilder Gunst umgab. Und nach wenigen Tagen war es gänzlich außer Zweifel, das Unglaubliche war geschehen: Bichette hatte ihren Meister gefunden, Bichette, die Tigerin, war – gezähmt.

Sie hatte diesen Beinamen nicht nur erhalten, weil er im allgemeinen auf sie zutraf, sondern weil sie ihn tatsächlich vollauf rechtfertigte: sie war ausschweifend, grausam, hinterlistig, ja oft niederträchtig und von einem unhemmbaren Hang zum Vagabondieren besessen. Sie hatte kupferrotes Haar, schwarze von bläulichem Weiß umschlossene Augen und besaß jene scharfen Farben, welche die Pariserin sich anschminkt, teilweise von Natur aus. Sie trug zu jeder Jahreszeit Rock und Bluse, selten ein Brusttuch und nie einen Hut. Ihre Stimme war, obwohl im Grunde rauh, dennoch schneidend und von seltener Suggestivität. Sie sprach nur Argot, den sie durch eine große Zahl höchst eigenwilliger Wortbildungen vermehrt hatte. Drei Männer waren ihretwegen ins Gefängnis gekommen, zwei hatten sich ihretwegen erschossen und der unzählbare Rest ihrer Liebhaber, die sie alle nach wenigen Nächten abgeschüttelt hatte, ohne von Beschwörungen oder Drohungen sich imponieren zu lassen, wäre ausnahmslos auf das kleinste Zeichen hin, zu allem bereit, zu ihr zurückgekehrt. Sie war unter ihren Kolleginnen verhaßt, weil sie nie Geld verlangte. Die Männer drängten es ihr auf oder wertvolle Geschenke oder was sie eben hatten. Ihr Stolz war grenzenlos, ihr Hohn gräßlich und forderte man sie nur durch ein fast unmerkliches Lächeln heraus, so raufte sie mit jedem, wer immer es auch sein mochte, und mit einer Geschicklichkeit, die sie gefährlich machte. Das, was fast jedem Weib zumindest einmal im Leben widerfährt, einem Mann, sei es auch nur kurze Zeit, zu verfallen, war deshalb bei Bichette etwas geradezu Unglaubliches.

Es verstand sich somit von selbst, daß die Neugierde in den Montmartre-Cafés Formen heftigster Aufregung annahm. Jeder wollte die Basis dieses Verhältnisses kennen. Die kühnsten Hypothesen schwirrten über die Tische hin. Alle wurden als zu primitiv oder zu gewöhnlich verworfen; sonderlich in Ansehung Fecs, der plötzlich in den Augen aller zu einer im höchsten Maße bemerkenswerten Persönlichkeit aufgestiegen war, von der man sich nicht nur alles, sondern vielleicht noch ungeahntes Letzten versehen durfte.

Die Möglichkeit, daß Fec diesen Erwartungen entsprechen könnte, war zweifellos vorhanden, gleichwohl aber noch keineswegs begründet: Bichettes Kapitulation hatte sich auf eine Weise vollzogen, die ebenso einfach war wie gewöhnlich.

Es war bei ›Léon‹ gewesen, einer kleinen, nur von Kokotten, Zuhältern und verwandten Jünglingen frequentierten Brasserie auf dem Boulevard de Clichy.

Bichette war gegen vier Uhr morgens in Begleitung eines die herkömmlichen Körperdimensionen seiner Rasse beträchtlich überschreitenden Japaners erschienen, hatte an der Bar hintereinander vier Gläser Weißwein hinuntergegossen und sich hierauf gelangweilt auf eine Bank geworfen.

Der Japaner setzte sich demütig neben sie und liebkoste hündisch ihre kleine kräftige Hand.

Sie entriß sie ihm und versetzte ihm einen Stoß gegen den Kopf, so daß er beinahe zu Boden gefallen wäre.

Er blieb nun schweigend und dumpf neben ihr sitzen, die bewegungslos vor sich hin stierte.

Fec, der all das beobachtet hatte, machte, mehr aus Langeweile als aus Spott, dem Japaner ein Zeichen, zu ihm zu kommen.

Der erhob sich sofort, sehr erfreut, seiner nicht gerade schmeichelhaften Situation entgehen zu können.

Als der riesige Leib auf seinen Tisch zu sich bewegte, fiel Fec ein, daß er Bichette beleidigt hatte, und da er ihre Rauflust kannte, war er neugierig auf das, was etwa folgen würde. Während er den Japaner allerlei Belangloses fragte, ließ er Bichette nicht aus den Augen.

Sie stand denn auch nach wenigen Minuten langsam auf und schlenderte, nachlässig in den Hüften sich drehend, an Fecs Tisch heran.

Der Japaner schwieg augenblicks und beglotzte scheu seine schmutzigen Hände.

Fec, doch ein wenig nervös geworden, fing an, halblaut zu singen: »J’ai une femme qui aime les animaux, ça c’est rigolo, ça c’est rigolo …«

Bichette griff schnell und fest in seine Haare, riß seinen Kopf nach hinten, starrte ihm wütend in die Augen und zischte: »Scheinst mich nicht zu kennen … Wer bist du überhaupt, hein?«

Da Fec, den der Haarboden heftig schmerzte, nicht antwortete, schrie sie den Japaner an: »Woher kennst du denn diesen Schnock?« (Eigene Wortbildung Bichettes.)

Der Japaner schwieg, verlegen die schmalen Lippen von den gelben Zähnen ziehend.

Bichette, welche die Bewegungslosigkeit Fecs zu verwirren begann, ließ seinen Kopf fahren. »Schlingue! … Und du, gelber Idiot, kannst bleiben, wo du bist.« Hierauf verließ sie, die Schultern rollend, sehr langsam das Lokal.

Der Japaner wollte ihr folgen.

Fec aber hielt ihn zurück, indem er ihm, ohne besondere Absicht, lediglich einem begreiflichen Arger nachgebend, mitteilte, wer mit Bichette öfter sich zeige, bekäme es bald mit der Polizei zu tun …

In der nächsten Nacht saß Fec an demselben Tisch.

Gegen vier Uhr morgens kam Bichette. Allein.

Nach einer Viertelstunde winkte sie Fec, der, sehr im Zweifel über ihre Absichten, einige Sekunden verstreichen ließ.

Dann sah er Bichette nochmals an. Und bemerkte um ihren Mund jenen gewissen Ausdruck, den alle Frauen haben, wenn sie einen Mann wollen. Das entschied. Er erhob sich, schob, die Hände in den Hosentaschen, auf den Fußspitzen sich durch die Tische und ließ sich, gewählt umständlich, an Bichettes Tisch nieder, ohne sie auch nur anzublicken.

Bichette rauchte, die Backen blähend, sah Fec auf die Fingernägel und sagte schneidend: »Bei mir gibts keine geholten Sachen. Merk dir das!«

Fec rührte sich nicht, während er knurrte: »Ich hatte mir gar nichts dabei gedacht.«

Bichettes Lippen warfen sich höhnisch. Dann lachte sie mit dem Atem. »Scheinst noch nicht viel gegouapt zu haben. Hast ja Hände wie ne Laus.«

Fec lächelte ein wenig. »Wenn du mit mir kommen willst, ist mirs recht. Wenn nicht, dann geh ich.«

Bichette musterte ihn kurz, aber scharf und war erstaunt, bemerken zu müssen, daß er augenscheinlich es genau so meinte, wie er es gesagt hatte. Noch zögerte sie. Ihr Stolz begann vor der Möglichkeit, es könnte eine Erniedrigung sein, sich zu regen. Dann aber warf es sie innerlich herum: gerade ihr Stolz gebot ihr, diese harte Männlichkeit so untertan zu entlassen wie alle Vorgänger.

»Eh ben«, fragte Fec, an seiner Mütze rückend.

»Bleib!«

Unterwegs ergriff Fec Bichettes Handtäschchen. »Silber?«

»Ja.«

»Ein schönes Stück.« Fee wog es in der hohlen Hand. »Fürchtest du nicht …?«

»Taf?« Bichette blinzelte. »Bei mir nicht. Und dann … mich beroupt man nicht.«

Fec gelang es, nicht zu lächeln. Aber es zwang ihn, sich ganz von fern zu melden. »Ah, es gibt Leute, denen gegenüber sämtliche Standpunkte verfehlt sind Meist hält man sie für naiv«

Bichette schwieg lange. Endlich sagte sie gedehnt: »Sind es manchmal trotzdem.«

Fec räusperte sich und warf, wissend, daß er sie damit ärgerte, kurz hin: »Du liebst wohl die sogenannten feinen Kerle.«

Bichette verkniff häßlich die Lippen. »Nein.«

»Hm. Ein sogenannter feiner Kerl ist ja auch furchtbar langweilig.«

»Wie jeder.«

»Auch ein sogenannter feiner Mensch?«

»Die? Die sind ja überhaupt zum Verrecken.«

»Famos!« Fec zog lächelnd sein Halstuch fester. »Du liebst also – die Tiere.«

Bichette zuckte verächtlich die Schultern. »Schnock!«

»Übrigens habe ich mir gar nichts dabei gedacht«, sagte Fec ruhig.

Bichette spie aus.

In dem schmutzigen Aëro-Hotel in der Rue Puget bewohnte Bichette ein kleines verräuchertes Zimmer im vierten Stock.

Sie zog sich sofort aus. Und mit einer Geschwindigkeit, die jedem andern geschmeichelt hätte.

Fec befand sich noch in seiner Hose, als Bichette bereits nackt auf dem Bett lag.

Unwillkürlich betrachtete er ihren Körper.

Das Gesicht abwendend, fragte Bichette leise: »Bin ich schön?«

»Ja.« Fec zog sich aus, ohne sich zu beeilen.

Als er sich auf den Bettrand setzte, griff Bichette ihm zwischen die Schenkel und öffnete rund die Lippen.

So nahm er sie langsam und fest in seine Arme …

Um acht Uhr morgens schliefen sie noch nicht und hatten kein Wort weiter gesprochen.

Um neun Uhr sagte Bichette mit zitternder Stimme: »Laß mich jetzt.«

Fec machte Anstalten, das Bett zu verlassen.

»Kannst hier schlafen, wenn du willst.«

Fec legte sich wortlos auf die Seite und schlief ein.

Die folgenden Tage verbrachten sie ununterbrochen beisammen. Ebenso die Nächte. Sie sprachen fast nichts mehr. Nur von Zeit zu Zeit streichelte Bichette Fecs Hand. Oder sie spielte mit seinen Haaren. Oder mit seiner Mütze.

Am fünften Tag aber, morgens gegen neun Uhr, bekam sie einen Weinkrampf.

II.

So einfach und gewöhnlich war nun die Sache doch nicht. Henri Rilcer, genannt Fec, hatte alles hinter sich. Er war mit allem fertig. Auch mit sich selber. Er lebte gleichsam vor sich einher. Ins Leere hinein.

Mit siebzehn Jahren war er acht Wochen lang der Geliebte einer fetten Jüdin gewesen, die vier braune Falten auf dem Hals hatte, sechs auf dem Bauch und drei kleine stets unsaubere Kinder. Der Vorzug, konstant zu lügen, machte sie ihm, wie er ostentativ hervorhob, so liebenswert. Vor allem aber bereitete es ihm unsägliches Vergnügen, von seiner Familie sich verachtet zu sehen. Als man sich daran gewöhnt hatte, brach er das Verhältnis brutal ab. Mit achtzehn Jahren hatte er seinen Vater geohrfeigt, weil dieser im Speisezimmer, in dem nicht geraucht werden sollte, ihm eine brennende Zigarette aus dem Mund nahm. Man warf ihn aus dem Haus. Zwei Wochen war er Schreiber bei einem Rechtsanwalt. Dann veruntreute er einen kleinen Betrag und verschwand. Später tauchte er bald hier bald dort auf. Man sah ihn häufig in den mondänen Kurorten, im Winter in Wien, London, Berlin, Rom. Er war immer elegant, fast stets allein, aber wenn er abgereist war, gab es irgendwie einen Skandal. Er war groß, schlank und hatte einen ausdrucksvollen Kopf, der einem Diplomaten ebenso gehören konnte wie einem Apachen. Mit dreißig Jahren kam er nach Paris zurück, von keinem seiner ehemaligen Freunde erkannt. Er war nun mit allem fertig. Er hatte alles hinter sich. Er trug jetzt einen saloppen grauen Anzug und ein dunkelgrünes Tuch um den Hals. Er schlief bei kleinen Huren oder in Treppenhäusern und lebte hauptsächlich von unbedeutenden Gelegenheitsdiebstählen.

Zwei Jahre führte er bereits dieses Leben. Er lebte gleichsam vor sich einher. Völlig ins Leere hinein. Bichette hatte er genommen, wie er Dutzende von Frauen genommen hatte. Und da er über Erinnerungen verfügte, neben denen Bichette wie ein kleines Nachtlicht glomm, hatte ihn weder ihre Schönheit noch ihre Wildheit erstaunt. Es war für ihn eine Gelegenheit wie jede andere, die sich ihm bot. Sie mußte sich ihm nur bieten. Er ging auf das Leben nicht mehr los. Er ließ alles an sich herankommen, ohne es halten zu wollen. Er hatte genug. Gegen Mittag, wenn er auf die Straße trat, oder wenn er angetrunken war, wunderte er sich oft, daß er noch lebte.

Bichettes Weinkrampf hatte ihn aber doch überrascht. Nicht vielleicht, daß er ihm etwas Neues gewesen wäre; was ihn, den scharfen Beobachter und bis ins Letzte mißtrauischen Kopf, stutzig gemacht hatte, war die für seinen Blick unanzweifelbare Feststellung gewesen, daß er etwas Ungewolltes vor sich hatte, daß diese furchtbare Erschütterung zwingend war. Und war sie zwingend, so war es ein Zusammenbruch. Seine große Erfahrung sagte ihm, daß er jetzt nur nach Bichette zu greifen brauchte, um sie für immer in seine Hand zu bekommen. Aber er dachte gar nicht daran, Bichette sich zu holen. Daß er es dann dennoch tat, hatte eine sehr eigentümliche Veranlassung.

Bichette war, nachdem das schreckliche Schluchzen nachgelassen hatte, nur flüchtig bekleidet aus dem Zimmer gerannt und nicht wiedergekommen.

Fec verließ schließlich das Hotel und ging zu ›Léon‹ frühstücken.

Gaby, ein kokaïnomanes Modell, das nie zu schlafen schien, setzte sich an seinen Tisch und versuchte, ihn über Bichette auszuhorchen. »So früh auf? Also auch schon – abgeschüttelt, hé?«

Fec schwieg.

»Laß dirs egal sein. Das ist doch ihr Bluff. Damit macht sie sich doch das Renommée. Und mit dem bißchen Herumraufen.« Gaby betrachtete Fec aus kugelrunden, weißlich schimmernden Augen, die eine deutliche Geringschätzung seiner ganzen Person versuchten. »Aber du … Warum machst du denn nichts? Leg dir doch was zurecht! Ohne Chiqué nichts zu wollen. Man muß seine Combine haben. Schöne Dupes machen. Sonst gehts einem so hundemäßig mouise wie dir.«

Fec blies ihr den Zigarettenrauch ins Gesicht. »Ich mach mir nichts daraus. Ich mach mir nicht mal aus mir was.«

Gaby schlug, gebrochen lachend, auf den Tisch. »Das ists ja eben, du Esel! Du machst nichts aus dir. Man wird doch nicht für das gehalten, was man ist. Sondern nur für das, was man den Leuten vormacht. Und auch das, was man wirklich ist, muß man den Leuten vormachen. Wie sollen sie denn sonst wissen, wofür sie einen zu halten haben, hé?«

Fec zog mit geheuchelter Lässigkeit die Lider ein wenig zusammen. »Was du da sagst, ist mir nicht unbekannt. Denn ich habe es, fast mit denselben Worten, vor vierzehn Tagen im Hotel Grelot, als wir das letzte Mal … Aber ich habe durchaus keine Lust mehr.«

»Was für ein Esel du doch bist!« Gaby schwenkte, sehr geärgert, ihren Busen über die Tischplatte hin.

»Eh ben, wozu soll ich also den Leuten noch beweisen, was ich bin?«

Gaby lächelte verzogen. »Schad um dich.« Plötzlich griff sie nach seiner Hand. »Oder ist dir vielleicht das Coco bei mir zuwider?«

In diesem Augenblick trat Bichette ein.

Sie hatte kaum Fec erblickt, als sie schnell auf ihn zulief. Erst hart am Tisch bemerkte sie, daß Gaby, die vor Überraschung darauf vergessen hatte, Fecs Hand hielt. Wortlos setzte sie sich neben ihm auf die Bank.

Gabys Augen wurden vor Erregung naß. Dann zog sie ganz langsam ihre Hand von der Fecs, stand auf und ging. Nach einigen Schritten rief sie: »Au revoyure, ’ssieurs dames.«

Bichettes Kopf fiel höhnisch auflachend hintüber, verstummte jäh und kam ruckweise wieder herauf. Ihre ausgestreckten Arme hielten unbeweglich den Tischrand. Die Nasenflügel trieben. Sie blinzelte.

Sogleich kam Gaby zurück, den Kopf geringschätzig schief geneigt, und setzte sich mit einem Satz auf den gegenüber befindlichen Tisch. »Eha, éha! … So, so … Also doch … Ja, die Liebe, die Lie-i-i-iebe …«

Bichette packte mit einem Mal Fecs Hals und stieß seinen Mund fest auf den ihren.

Gaby heulte, die Hände verkrampft im Nacken: »Eha, éha! Das ist ja abacadabrantissimo! Die Tigerin – eingefangen! Aber wer wird ihr jetzt zu fressen geben, he?«

Ein Stuhl schlug knallend nieder: Bichette war aufgesprungen. Und schon warf sie sich, die Fäuste vor der Brust, auf Gaby und biß sie so fest in den Handballen, daß sie gell aufschreiend vom Tisch zu Boden glitt.

Als Gaby, das Gesicht schmerzverzerrt, wutbebend sich aufrichtete, hatte Bichette ein Messer in der Hand.

Jean, der Kellner, packte Gaby von hinten um die Arme und preßte seinen Kopf zwischen ihre Schultern.

Fast gleichzeitig entriß Fec Bichette das Messer, hob ihr Handtäschchen auf und zerrte sie auf die Straße.

Draußen fühlten beide von einander, daß sie jetzt lange schweigen würden …

In der Rue Démours blieb Bichette vor einem kleinen Konfektionsgeschäft stehen.

Eine gelbe Wollkappe, die in der Auslage hing, gefiel Fec sehr. Er trat in den Laden, kaufte sie und setzte sie Bichette, die, über alle Maßen verwundert, auf der Straße wartete, schief und reizvoll verdrückt auf die wirren Haare. Dabei fiel ihm zu seinem Erstaunen auf, daß er das lediglich in einer heftig aufwallenden fröhlichen Stimmung, ohne jede besondere Überlegung getan und den langen Weg vom Montmartre bis zum Etoile neben Bichette in einem Zustand gleichsam stumpfer Befriedigung zurückgelegt hatte. Er rieb sich mit dem Handrücken das Kinn. Alles schien ihm plötzlich unbegreiflich.

»V’lan, sie paßt sogar.« Bichette wand und drehte sich vor dem Spiegel neben dem Laden. Als sie endlich weiterging, lächelte sie Fec zu. Es war ihm, obwohl er minutenlang darüber nachgrübelte, unmöglich, zu entscheiden, wie.

Da faßte Bichette ihn am Ärmel und zog ihn, der so verdutzt war, daß es ihm gar nicht beifiel, sich zu sträuben, in eine Bijouterie.

Sie leerte ihr Handtäschchen auf den Ladentisch aus, stopfte die Schächtelchen, Stifte und Büchsen in ihre Bluse und fragte rasch: »Wie viel geben Sie mir für diese Tasche?«

Der Bijoutier prüfte sie sorgsam mit einer großen Lupe, spitzte schließlich die blassen Lippen und lispelte: »Zweihundert.«

»Dreihundert!«, forderte Bichette schneidend.

Der Bijoutier machte Einwendungen, schwatzte, da man ihm nicht antwortete, einige Zeit und warf schließlich, zweifelnd brummend, die Tasche in seinen Kassenschrank.

Bichette entriß ihm fast die Banknoten, die sie augenblicklich Fec in den Westenausschnitt schob.

Der Bijoutier wagte es nicht, zu lächeln. Er öffnete eigenhändig und höflich die Ladentür.

Auf der Straße stellte sich Bichette, die Hände in den Haaren, schnell vor den Ladenspiegel. »Das ist die erste, die mir gefällt.«

Fec, der jetzt zu begreifen begann, sagte, nur um sich reden zu hören: »Es ist englische Wolle.«

»Hein? … O, ich finde sie einfach riche.« Bichette nahm seinen Arm unter die Achsel und zog ihn so hinter sich her.

Fec näßte seine trockenen Lippen. Ein jäher Zorn quoll auf in ihm, weil er ihr Gesicht nicht sehen konnte. Er blieb stehen. »Bichette!«

Sie wandte sich sofort um und wunderte sich, daß er stehengeblieben war. Immer noch seine Hand in den Händen, trat sie dicht vor ihn hin. So dicht, daß er sein Gesicht in ihren Pupillen erblickte.

Fecs Stirnhaut zog sich faltig unter den Mützenschirm, während er halblaut zwischen den Zähnen hervorstieß: »Was soll denn das alles! Seit heute morgen machen wir nichts als Dummheiten.«

Bichette ließ seine Hand los und trat einen Schritt zurück. Ihr Gesicht wurde kleiner. »Warum nicht.«

»Ich liebe dich nicht.«

Bichettes Lippen höhnten. »Ich dich auch nicht … Aber ich kann nicht mehr – leer laufen.«

»Leer laufen?« Fec versuchte, sich ihren Blick zu fangen.

»Ja. Ich muß etwas haben.« Bichette zog schnell seinen Leib an sich. »Das alles sind Dummheiten, ich weiß es. Glaub doch nicht, daß ich … Bah, das mit Gaby, das war nur Stolz, Wut, Eitelkeit, was weiß ich … Und das heute morgen, das war … Eben weil ich nicht mehr leer laufen kann. Und du, das weiß ich ganz genau, du läufst ja auch leer. So wie du lebst, das ist doch Blödsinn. Schlaß ist das. Absolut Schlaß. Und ich kann einfach nicht mehr so daherleben, so … Das ist … Blödsinnig ist das. Ich sage ja nicht, daß wir uns irgendwas vortrillern sollen, irgend so was wie diese zuckrigen Claqueweiber da mit ihren Marlous. Das ist von hinten herum ja doch wieder louche, diese alberne Räuberspielerei, dieses ekelhafte Liebesgetue und Blickgetürm und diese verlogenen Roheiten, diese Gewerbetreibenden mit Herz und Hintern und … Schlingue! Ich hab den ganzen Jus bis dorthinaus! Mir soll noch einer kommen! Du hast ja meine beiden Narben gesehen. Spaß, wenn ich losgeh … Aber das ist ja schließlich auch nichts. Wie alles. Ich halt es einfach nicht mehr so aus. Basta.« Sie stieß Fec von sich und stierte auf eine Laterne.

»Wie alt bist du?«

»Achtundzwanzig.«

»Schon?«

Bichette lächelte sonderbar, nahm seinen Körper in den Arm und ging weiter mit ihm.

III.

A