18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

Vor rund 500 Jahren fand in Genf unter Führung Calvins ein Menschheits-Experiment statt. Sein Ziel war es, zum Ruhme Gottes die Gemeinde im Glauben zusammenzuschweißen und eine neue, strenge Ordnung des Lebens durchzusetzen: ohne Fluchen, Kartenspielen, Bankette und Ehebruch, stattdessen dem Gebet, der Arbeit und der Selbstprüfung gewidmet. Das Leben des Einzelnen sollte sich künftig sittlich einwandfrei gestalten, unter dem wachsamen Auge der Nachbarn und unter der Aufsicht unermüdlicher Kontrollorgane. Volker Reinhardt zeigt, mit welchen Methoden der Überzeugung, aber auch der Abschreckung dieser Versuch einer umfassenden Disziplinierung gegen die vehemente Opposition einflussreicher Politiker, aber auch der kleinen Leute schließlich gelungen ist. Und er macht deutlich, welche elementaren Entwicklungen von Genf ausgingen, die die Welt bewegten und – in Europa und den USA – bis heute prägen. Erstmals seit Jahrzehnten liegt damit eine umfassende Geschichte der Genfer Reformation vor.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

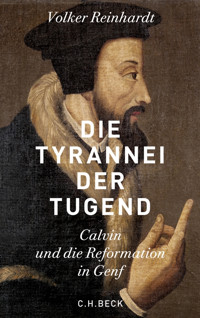

Volker Reinhardt

DIE TYRANNEIDER TUGEND

Calvin und die Reformation in Genf

Verlag C.H.Beck

Zum Buch

Vor rund 500 Jahren fand in Genf unter Führung Calvins ein Menschheits-Experiment statt. Sein Ziel war es, zum Ruhme Gottes die Gemeinde im Glauben zusammenzuschweißen und eine neue, strenge Ordnung des Lebens durchzusetzen: ohne Fluchen, Kartenspielen, Bankette und Ehebruch, stattdessen dem Gebet, der Arbeit und der Selbstprüfung gewidmet. Das Leben des Einzelnen sollte sich künftig sittlich einwandfrei gestalten, unter dem wachsamen Auge der Nachbarn und unter der Aufsicht unermüdlicher Kontrollorgane. Volker Reinhardt zeigt, mit welchen Methoden der Überzeugung, aber auch der Abschreckung dieser Versuch einer umfassenden Disziplinierung gegen die vehemente Opposition einflussreicher Politiker, aber auch der kleinen Leute schließlich gelungen ist. Und er macht deutlich, welche elementaren Entwicklungen von Genf ausgingen, die die Welt bewegten und – in Europa und den USA – bis heute prägen. Erstmals seit Jahrzehnten liegt damit eine umfassende Geschichte der Genfer Reformation vor.

Über den Autor

Volker Reinhardt, geb. 1954, ist Professor für Geschichte der Neuzeit an der Universität Fribourg und gehört zu den besten Kennern des Zeitalters von Renaissance und Reformation. Bei C.H.Beck erschienen von ihm u.a. «Luther, der Ketzer. Rom und Reformation» (2. Aufl. 2016), «Geschichte der Schweiz» (5. Aufl. 2014), «Machiavelli oder Die Kunst der Macht» (2014), «Der Göttliche. Das Leben des Michelangelo» (2010) sowie «Pontifex. Die Geschichte der Päpste» (2017).

INHALT

EINLEITUNG: DIE WIDERSPENSTIGE STADT

1. ZÖGERN UND ZAGEN (1520–1536)

An Scheidewegen

Seelenkämpfe

Am Ende aller Aufschübe

2. DIE ERSTE BEGEGNUNG (1536–1541)

Ein Reisender mit Gepäck

Von Gott und Mensch

Von Kirche und Staat

Annahme und Ablehnung

Zielkonflikte

Der Rückruf

Die Verfassung der Kirche

3. AUF MESSERS SCHNEIDE (1541–1555)

Unter Kollegen

Fragen der Lebensführung

Theater und Taufen

Sittengericht

Krisenvorspiele

Der Scheiterhaufen

Vor der Entscheidung

Sieg und Abrechnung

4. DER HEILIGSTE PLATZ AUF ERDEN? (1555–1564)

Im Sturm

Disziplin

Reformiertes Leben

Die neue Gemeinde

5. NACHLEBEN UND AUSSTRAHLUNG

Genf nach Calvin

Umrisse einer Wirkungsgeschichte

Und heute?

ANHANG

Anmerkungen

Bildnachweis

Zeittafel

Literatur

Personenregister

Auf Vorhersagen darüber, wie sich die Dinge in der Zukunft entwickeln werden, kann man sich nicht verlassen. Denn dabei baut jede Schlussfolgerung auf einer anderen auf, so dass das gesamte Konstrukt einstürzt, wenn eine einzige Ableitung falsch ist. Schon bei einer minimalen Differenz werden somit die Prognosen gegenstandslos. Daher ist es unzulässig, den Lauf der Geschichte aus der Vogelschau zu betrachten, nur von Tag zu Tag darf man Urteile und Entscheidungen fällen.

Francesco Guicciardini, Ricordi, II, 114

EINLEITUNG:DIE WIDERSPENSTIGE STADT

Der Einsicht des Florentiner Patriziers Francesco Guicciardini hätten seine Genfer Zeitgenossen leidenschaftlich widersprochen. Ob Anhänger der alten Kirche oder Parteigänger der neuen kirchlichen Ordnung, die sich allmählich herausbildete: sie alle sahen in den verwickelten, von unvorhergesehenen Hindernissen gehemmten und dann wieder von dramatischen Episoden beschleunigten Ereignissen in Genf den von Gott vorherbestimmten Verlauf und damit den tiefsten Sinn der Geschichte. Noch die geringfügigste Begebenheit wurde aus diesem Blickwinkel bedeutungshaltig und fügte sich ein in eine Verknüpfung von Ursachen und Wirkungen, in der nichts dem Zufall überlassen blieb, sondern alles höhere Notwendigkeit war. Die Sieger glaubten in ihrem Triumph – und hing er auch nur von wenigen Wahlstimmen ab – einen von Anbeginn der Zeiten an gefassten Ratschluss des Herrn zu erkennen. Für die Unterlegenen war die Niederlage, falls sie nicht die Hand des Teufels am Werke wähnten, eine verdiente Strafe des Himmels, die sie zu Buße, Einkehr, Neubeginn und dauerhaftem Erfolg anspornen sollte.

Allzu viel hat sich an einer solchen Sichtweise bis heute nicht geändert. Gewiss, den Zeigefinger Gottes wird die Geschichtswissenschaft des 20. und 21. Jahrhunderts nicht mehr ins Spiel bringen. Dafür belohnt sie die Sieger auf andere, kaum weniger exklusive Weise: Sie betrachtet ihren Erfolg als zwangsläufig, bestimmt durch die Ausstrahlungskraft der Ideen, durch die Überzeugungsmacht der Argumente, durch die schlüssigen Antworten, die auf die großen Fragen der Zeit gegeben werden. So weben auch viele neuere Historiker einen roten Schicksalsfaden und lassen die Ereignisse auf ein Ziel zulaufen, das vorgegeben, ja geradezu prädestiniert erscheint. Dass sich am Ende, trotz aller Widrigkeiten und zeitweise übermächtig erscheinender Gegner, die Reformation Calvins in der kleinen Republik an der Rhone durchsetzen konnte und von dort aus ihre welthistorischen Wirkungen im atlantischen Europa und in Übersee entfaltete, stellt sich, so betrachtet, als ein Durchbruch zur Moderne dar. Was sich im spannungsreichen Alltag Genfs zwischen Ratssaal, Geschäftskontor, Gottesdienst und Ehebett zutrug, wird auf diese Weise zu einer vorherbestimmten Etappe der Zivilisierung und Disziplinierung des Menschen auf dem Weg in eine Gegenwart überhöht, die in diesem Werdegang ihre eigene Entwicklung und damit sich selbst zu erkennen vermeint.

Bezeichnenderweise kann diese Wahrnehmung heute im protestantischen Europa die Züge einer Distanzierung, wenn nicht Selbstanklage annehmen. Dort, wo sich der Calvinismus als geschichtliche Erscheinung durchsetzte, ist er nicht selten als (Un-)Geist der Selbst- und Fremdausbeutung verpönt. Demgegenüber ist die Lehre des Genfer Reformators da, wo sie keine dauerhaften historischen Wirkungen zu entfalten vermochte, zum Beispiel in Italien, unter Intellektuellen durchaus positiv besetzt: als etwas, das zur erfolgreichen Bewältigung der Moderne in ihrem Land fehlte – und weiter fehlt. Alle diese Mythenbildungen stehen in einer langen Tradition. Von Anfang an scheiden sich am Genf Calvins die Geister. Für die einen ist es das Neue Jerusalem, gegen dessen Mauern das Böse vergebens anrennt, für die anderen der Ort der finsteren Tyrannis, an dem ein machtgieriger Fremder hinter der Maske der strengsten Frömmigkeit seine diktatorischen Gelüste auslebt. Der Kontrast setzt sich bis heute fort: Genf, das Menschheitslaboratorium, aus dem zusammen mit der wohltätigen Selbstdisziplinierung der Geist der Demokratie und der Meinungsfreiheit entsprang – oder Genf, der Archipel Gulag an der Rhone, wo jeder jeden bespitzelte und der Scheiterhaufen für freie Denker loderte. Ob Mythos oder Gegenmythos, in beiden Fällen steht die Stadt an der Rhone zwischen 1541 und 1564 für eine Prägezeit des Menschen am Beginn der Neuzeit; als solche gehört sie für viele zum Ziel und Zweck der Geschichte.

Wie sollte es auch anders sein? Hat doch die Geschichte der Reformation in Genf so viel mit uns heute zu tun. Wer wird als ethisch fühlendes und handelndes Individuum heute nicht für Castellio, den Vorkämpfer religiöser Toleranz, oder für Servet, den theologischen Querdenker, der wegen seiner unorthodoxen Ideen auf dem Scheiterhaufen endete, Partei nehmen? So verständlich diese Sympathien und Abneigungen auch sind, einem historischen Verständnis stehen sie im Wege. Wer Partei nimmt, färbt die Vergangenheit mit eigenen Ideen ein, nicht selten bis zur Unkenntlichkeit. Es ist daher hilfreich, sich bei der Untersuchung der Ereignisabläufe von einem Vor-Wissen oder besser: Nach-Wissen frei zu machen, das die Begebenheiten im Mikrokosmos einer Stadt von 10.000 Einwohnern welthistorisch überfrachtet und damit weltanschaulich regelrecht erdrückt. Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die sich in den Wendejahren der Reformation aufgerufen fühlten, Partei zu ergreifen, agierten und agitierten nicht für die Entstehung eines neuen, dem Geist des Kapitalismus zugeneigten Menschentypus, auch nicht für die Menschenrechte oder gar die Demokratie im Hier und Jetzt – alle diese Zuschreibungen werden von Religionssoziologen und Historikern des 20. Jahrhunderts vorgenommen. Die Genferinnen und Genfer stimmten und kämpften dafür, dass ihre Stadt sich dem Herrschaftsbereich des Herzogs von Savoyen beziehungsweise ihres Stadtherrn, des Bischofs, entzog oder auch nicht, sich der Eidgenossenschaft annäherte oder dieser fernblieb. Und sie entschieden, unauflöslich mit diesen politischen Alternativen verknüpft, ob das reine Gotteswort und damit das Heil in der alten oder in der neuen Kirche zu finden sei, die sich in Genf, verglichen mit süddeutschen oder schweizerischen Städten, spät und auch dann nur langsam entfaltete.

Daraus den «Primat des Politischen» abzuleiten, ist nur dann berechtigt, wenn man diesen Begriff im Sinne der Zeitgenossen auslegt. In ihrem Verständnis waren irdisches Leben, Heilserwerb und Jenseits eine Einheit; eine gute weltliche Ordnung hatte die Kommunikation mit Gott, ja den steten Zustrom himmlischen Wohlwollens und Beistands zu gewährleisten. Wer seine Vorstellungen von der gottgewollten Kirche und Lebensordnung durchsetzen wollte, musste daher in einer Republik wie Genf, wo einige hundert Personen an den politischen Entscheidungsprozessen beteiligt waren, Parteigänger finden und so Einfluss auf die vielfältig aufgefächerte Beschlussfassung ausüben. Die andauernde Mehrheitsbeschaffung war in einer von heftigen Emotionen durchpulsten, von tiefen Ängsten verunsicherten und von irrationalen Erwartungen umgetriebenen Stadt mühsam und risikoreich, stand doch für die Beteiligten alles – Seelenheil, Rang, Ansehen, Vermögen, Nachleben – auf dem Spiel. Niemand konnte des erwünschten Verlaufs der Geschichte sicher sein, nicht einmal der in den letzten neun Jahren seines Genfer Wirkens von seinen Anhängern als Sprachrohr Gottes, ja als Prophet verehrte Calvin. Eine neue, bedrohliche Figur auf dem politischen Schachbrett Europas, ein Skandal, der die eigene Gefolgschaft bloßstellte, oder auch der Abfall eines Hauptverbündeten – das alles konnte eine fatale Wahl und einen Stimmungsumschwung zur Folge haben, der am Ende alles zunichtemachte. Das Trauma der politischen Unbeständigkeit spiegelt sich denn auch in der Theologie Calvins: Gott kann die zum Heil notwendige Gnade auch ohne die Kraft der Beharrung verleihen, also wieder entziehen; nur wer wahrhaft zur Kindschaft Gottes erwählt ist, darf sich gegen diesen tiefsten aller Stürze gefeit fühlen. Ungeachtet aller in Genf errungenen Erfolge und der machtvollen Ausstrahlung in den Teil der Welt, der sich vom Papsttum abwandte, rechnete Calvin bis zum Schluss stets mit dem Schlimmsten.

Die Angst, dass am Ende alles vergeblich gewesen sein könnte, trieb unablässig dazu an, dem befürchteten Umsturz vorzubeugen. Wer in einem so instabilen System wie dem Freistaat Genf dauerhaft die Ordnung der politischen und kirchlichen Gemeinde bestimmen wollte, musste sich vielfältig absichern. Konkret hieß das: Netzwerke auf der Grundlage gemeinsamer Interessenausrichtungen zu knüpfen. Kein politischer Prophet, Religions- oder Kirchengründer kann ohne eine sehr irdische Anhängerschaft auskommen. Dass sich diese gewissermaßen von selbst, kraft des Charismas und der erlösenden Botschaft allein, zusammenfügt, ist eine allzu naive Vorstellung, die gleichwohl nicht wenigen Untersuchungen zur Reformation in Genf zugrunde liegt. Solche Darstellungen kommen, so verherrlichend sie auch gemeint sind, einer eklatanten Unterschätzung gleich. Ausgeblendet wird die herausragende Fähigkeit Calvins zum strategischen Handeln in der Gesellschaft, und zwar mit allen Mitteln und Methoden, die dafür zu Gebote stehen: der Gewinn von Einfluss durch Patronage, die Prägung von Überzeugungen und Glaubenswelten durch ausgefeilte Techniken der Kommunikation, Gefolgschaftsbildung durch Interessen verklammernde Programme.

Ein solches Vorgehen steht keineswegs im Widerspruch zur Theologie, im Gegenteil: Es ist durch das Menschenbild des Genfer Reformators voll und ganz gerechtfertigt. In seinen Augen nämlich ist der Mensch vom permanenten Selbstbetrug beherrscht. Niemand kann in den Spiegel blicken, ohne darin einen Abgrund der Verworfenheit zu erkennen; da er aber den Anblick seines wahren Ichs nicht erträgt, täuscht sich der Mensch lebenslang über sich selbst. So redet er sich ein, für edle Ziele zu kämpfen – und bedient doch nur seinen hemmungslosen Eigennutz. Konsequenz: Er wird der Lehre folgen, die seine Neigung zur Verdrängung ebenso befördert wie seine eigenen Interessen. Daher muss jeder getreue Diener Jesu Christi – eine Rolle, die sich Calvin selbst zuschreibt – beim Kampf um die Aufrichtung der Kirche in der Welt die Menschen so nehmen, wie sie sind, um sie dann mit ihren eigenen Waffen zu schlagen, das heißt unter das Joch einer gottgefälligen Ordnung zu zwingen. Dieses Vorgehen erinnert nicht zufällig an Ratschläge Machiavellis. Auch der Florentiner Politiktheoretiker sieht den Menschen im Rohzustand als von Ehrgeiz zerfressen an und sinnt daher nach Mitteln und Wegen, ihn zum aufopferungsvollen Bürger-Soldaten umzuerziehen.

Außer Frage steht, dass für Calvin all diese Manöver einem höheren Zweck dienen sollten – doch rechtfertigte nicht auch bei Machiavelli das Ziel die Mittel, mit denen es erreicht wurde? Gewiss bedeutete die Bildung einer Klientel, die auf der Grundlage des «Ich gebe, damit du mir gibst» agierte, für den Reformator ein ebenso leidvolles wie notwendiges Zugeständnis an die verderbten Zustände der Menschheit nach dem Sündenfall; der hohe Stellenwert dieser Herrschaftstechniken, mittels derer man die widerspenstige Welt aufnahmebereit für die wahre Lehre machen konnte, stand dessen ungeachtet stets außer Frage. Aufs Engste damit verbunden war das Bestreben, Einfluss auf die öffentliche Meinung zu gewinnen, ja diese in den entscheidenden Augenblicken sogar zu beherrschen. In einer Zeit ohne verbreitete Schriftmedien hieß das: die Hoheit über das öffentlich gesprochene Wort zu gewinnen. Dessen Orte waren die Ratssäle und die Kirchen. Erst wenn hier unisono gesprochen wurde, konnte die neue Ordnung der Kirche und des Lebens als feststehend betrachtet werden.

Der Platz, an dem der Kampf um die Deutungshegemonie entschieden wurde, war die Kanzel, das Medium die Predigt. Wenn Jahr für Jahr im Gottesdienst die eine, unveränderliche Botschaft und nichts als sie zu hören war, musste am Ende auch die Politik in deren Bann geschlagen werden – so Calvins Kalkül. Voraussetzung dafür war, dass die geistliche Führung der Stadt mit der gebotenen Geschlossenheit und Entschlossenheit auftrat. Damit ergaben sich klare Zielvorstellungen und Strategien. Zuerst galt es, die Seelenhirten auf die einzig wahre Doktrin zu verpflichten und dann die politische Klasse auf Dauer für diese Lehre zu gewinnen. Dass die einheitliche Ausrichtung der Prediger dafür die Voraussetzung bildete, stand außer Frage; doch konnte sich Erfolg nur einstellen, wenn sich beide Prozesse der Indoktrination ineinander verschränkten.

Was aber sollte man predigen, um die Willigen zu ermuntern und die Unbußfertigen abzuschrecken? Buchstäblich jedes Wort wollte hier wohl erwogen sein – eines zu viel konnte verstören, eines zu wenig in die Irre führen. Was die Pastoren sagten und mit ihrer Rede vermitteln wollten, lässt sich aus den Quellen über weite Strecken verfolgen. Was ihre Zuhörerschaft darunter verstand und als Botschaft mit nach Hause nahm, ist viel schwieriger zu ermitteln. Konnten die kleinen Leute die Gedankengänge der Theologen überhaupt nachvollziehen? Oder standen einem solchen Verständnis die komplizierten Fachbegriffe und die nicht selten spitzfindig anmutenden Argumente der Theologen entgegen? Lebten Eliten und kleine Leute überhaupt in gemeinsamen Glaubenswelten – oder waren die Differenzen zwischen gelehrter und volkstümlicher Frömmigkeit unüberwindlich? Was das nicht alphabetisierte Publikum dachte, lässt sich höchstens noch indirekt erschließen, etwa aus Kampfparolen oder Gerichtsakten. Doch gibt es eine Zone des Übergangs; zwischen den Reformatoren und dem einfachen Volk stehen die Autorinnen und Autoren von Tagebüchern und Chroniken. In ihren Aufzeichnungen schlägt sich nieder, wie heftig die Menschen der Zeit von den Kontroversen um die wahre Lehre und Kirche ergriffen wurden. Ihre Texte spiegeln ein Entweder-Oder und oft genug ein bedrückendes Dilemma abseits der bildungsschweren Diskussionen, dafür nah am Leben: War klösterliche Abgeschiedenheit oder die Vita activa in Ehe und Gemeinschaft gottgefälliger? Und verbot Gott wirklich, während der Fastentage Fleisch zu essen? Die Zerwürfnisse, die darüber aufkamen, trennten Netzwerke und Familien, Mann und Frau, Mutter und Tochter, Vater und Sohn.

Je mehr sich die Reformation Calvins festigte, je geschlossener die Pastoren auftraten, je bruchloser ihre Lebensführung ihrer Lehre entsprach und je unangefochtener sie daher als moralisches Vorbild gelten durften, desto einschneidender wurden die Folgen der neuen Ordnung in der Stadt an der Rhone spürbar, die jetzt als reformiertes Rom, ja als neues Jerusalem der wahren Christenheit gerühmt und berühmt wurde. Was früher selbstverständliche Entscheidung der Familie und damit privat war, wurde mit einem Schlage öffentlich: Eltern, die ihrem neu geborenen Sohn den seit vielen Generationen beliebten Namen Claude geben lassen wollten, wurden nicht nur abschlägig beschieden, sondern sogar der Abtrünnigkeit verdächtigt. Gute Christen nannten ihre Kinder Abraham oder Magdalena, wie in der Bibel. Wer die Namen der Heiligen bevorzugte, geriet in den Verdacht, deren offiziell abgeschaffte Verehrung heimlich weiter zu praktizieren. Und wer nach ein paar Gläsern Wein lauthals verkündet hatte, lieber seinen Hund bellen als Calvin predigen zu hören, musste öffentliche Abbitte leisten: im Büßerhemd, mit der Kerze in der Hand, um Entschuldigung flehend. Doch das war noch nicht die schwerste Strafe für «sittliche Vergehen». Am Ende bezahlten Ehebrecher beiderlei Geschlechts ihre Seitensprünge mit dem Leben.

Je weiter diese Entwicklung voranschritt und je klarer sich abzeichnete, dass die Umwälzung in Kirche und Glauben das tägliche Leben in all seinen Erscheinungsformen grundlegend umgestaltete, desto ernsthafter mussten sich die Genfer fragen, ob sie die Konsequenzen der neuen Ordnung auf Dauer tragen wollten. Gefolgsleute und Gegner des Reformators Calvin gruppierten sich daher immer wieder neu; aus Anhängern konnten Wortführer der Opposition werden und umgekehrt. Wie man sich zur stetig radikalisierten Réformation évangélique – so die offizielle Bezeichnung – stellte, die immer mehr zu einer Kulturrevolution wurde, hing von einer Vielzahl von Faktoren ab. Primär wurde diese Position fraglos von individuellen Überzeugungen und daraus resultierenden Gewissensentscheidungen bestimmt, die jedoch unlösbar mit der sozialen und politischen Stellung, mit beruflichen und wirtschaftlichen Interessen, mit Familientraditionen und Standesehre verbunden waren. Unterstützung oder Gegnerschaft wurden schließlich ausschlaggebend für Auf- und Abstieg, Ansehen oder Verlust von Reputation, Prominenz oder Bedeutungslosigkeit.

Kinder, die nicht mehr wie ihre Eltern heißen durften, Kirchen ohne Bilder, Gottesdienste ohne Messfeier, Gasthäuser ohne Spieltische, Hochzeiten ohne Tanz – alle diese innerhalb einer Generation vollzogenen Neuerungen mussten heftige Emotionen freisetzen: Gefühle der Erleichterung und der Befreiung oder aber Verunsicherung und Orientierungsverlust, Heilsgewissheit oder Angst, Triumph oder Hass. Obendrein wurde diese Revolution von Fremden angeführt. Die neuen Geistlichen nämlich kamen aus Frankreich, und zwar keineswegs immer freiwillig oder gar aus Liebe zu ihrer neuen Wirkungsstätte, sondern oft genug als Flüchtlinge, die in ihrer Heimat als Ketzer verfolgt wurden. Doch wie demütige Bittsteller, die untertänigst um Asyl nachsuchten, benahmen sie sich ganz und gar nicht, im Gegenteil: Sie traten als Missionare auf, welche die rohen Genfer zu einem gottgefälligen Leben erziehen wollten, und zwar mit allen dazu notwendigen Zwangsmaßnahmen. Welt- und Sittenverbesserer mit der Zuchtrute in der Hand aber sind nie und nirgendwo beliebt. Am allerwenigsten in einer Stadt, die zwischen Bürgern und Nicht-Bürgern, zwischen denen, die dazu gehören, und denen, die außen stehen, mit eifersüchtiger Exklusivität unterscheidet und alles Fremde erst einmal als verdächtig, ja subversiv abstempelt.

Zudem predigten die Einwanderer nicht im vertrauten Dialekt, sondern auf Französisch, in einer Hochsprache somit, welche die Genfer, je nach Bildungsschicht, leichter oder mühsamer erlernten. Das alles musste Misstrauen säen. Wer vermochte schon zu sagen, ob die so unerbittlich mahnenden und strafenden Seelenhirten das reine Gotteswort predigten oder aber dessen finsteres Gegenteil? Waren sie wirklich wegen ihres unbeugsamen Eintretens für die evangelische Wahrheit verfolgt – oder aufgrund ordinärer Verbrechen? War es nicht sicherer, sie im Zweifel dorthin zurückzuschicken, wo sie hergekommen waren? Rechtlich war das kein Problem. Die Immigranten besaßen ja kein Bürgerrecht, sondern eine Aufenthaltsgenehmigung, die man jederzeit widerrufen konnte. Sie gehörten nicht dazu und – so empfanden es viele Genfer – maßten sich gleichwohl an, verbindliche Richtlinien des öffentlichen und privaten Verhaltens zu erlassen, ja über den Organen der Gemeinde, über Bürgermeistern und Rat zu stehen. Sie bildeten einen Staat im Staat beziehungsweise eine Elite über der Elite, die sich nicht abwählen ließ. Schlimmer noch, durch die Berufung auf das Wort Gottes machten sie sich unangreifbar und setzten alle Feinde automatisch als Gotteslästerer ins Unrecht. Hatte man so lange für die Unabhängigkeit der Stadt gekämpft, um diese jetzt kampflos einer Gruppe auswärtiger Eiferer zu überantworten, die sich als Salz der Erde aufführten?

Das war die Sicht der Einheimischen. Auf der Seite der Pastoren türmten sich ebenfalls Sorgen, Ängste und Vorurteile. Auch sie mussten mit nicht wenigen liebgewordenen Gewohnheiten brechen. Neue Formen der Kommunikation wollten eingeübt werden; eine anschaulichere, bildkräftigere Ausdrucksweise und ein einfacherer Satzbau konnten ihre Predigten verständlicher machen. So hieß es schweren Herzens Abschied nehmen von aller humanistischen Prunk-Rhetorik und dem Genfer Volk aufs Maul schauen. Und auch Landeskunde stand auf dem Lehrplan. Was wussten diese in der Gottesgelehrsamkeit beschlagenen und in den Sprachen des Altertums bewanderten Männer aus der Dauphiné oder aus Burgund schon von den seit alters geheiligten Bräuchen und den Mentalitäten der Ortsansässigen?

«Schützt unsere Stadt vor den fremden Herren!» – Solche Kampfrufe fielen auf fruchtbaren Boden, weil nicht allein die Pastoren kamen. Je weiter sich die neue Religion und Kirchenordnung von Genf aus nach Westen verbreiteten, desto mehr Flüchtlinge strömten an die Rhone. Wer um das Jahr 1530 geboren war und das Erwachsenenalter erreichte, musste erleben, dass seine Stadt am Ende mehr Fremde als Einheimische zählte. Dem konnten die Anhänger des Mannes, der alle diese Veränderungen ausgelöst hatte, entgegenhalten, dass sich nicht nur die Bevölkerung, sondern auch das Ansehen Genfs vermehrte. Schon bald kamen die Fremden nicht nur aus Frankreich, sondern auch aus Schottland, England, Spanien und Italien. Und sie gründeten, für einen mehr oder weniger dauerhaften Aufenthalt am Ort der reinen Lehre, ihre eigenen Kirchen und Genossenschaften. Sie zogen in die Modellstadt des christlichen Lebens, um zu bewundern, zu lernen und die dort herrschende Ordnung nach Hause zurückzubringen. Die Genfer Chronisten – sie zumindest waren Einheimische! – schrieben es anfangs fast ungläubig staunend, dann aber mit immer selbstverständlicherem Stolz auf: Die wahren Christen kommen zu uns, denn unsere Stadt ist der christlichste Platz auf Erden seit den Zeiten der Apostel!

Innerhalb weniger Jahrzehnte vollzog sich so ein Wandel, der alle Vorstellungen überstieg. Im Laufe eines Menschenalters erlebte Genf sage und schreibe sieben innere Umstürze mit nachfolgender Ausschaltung beziehungsweise Ausweisung führender Kreise – die vielen Unruhen ohne dauerhafte politische Folgen nicht einmal mitgerechnet. Trotzdem nahm nach 1541 die Umgestaltung von Glauben, Kirche und Gemeinde ihren Lauf – gewiss nicht unbeeinflusst von all diesen Erschütterungen, doch im Verhältnis zur inneren Instabilität der Stadt mit bemerkenswerter Unbeirrbarkeit. Vorangetrieben wurde sie vom unbestrittenen Haupt der vénérable compagnie des pasteurs, dem Fremden, der erst wenige Jahre vor seinem Tod zum Bürger der Stadt wurde, deren Lebensformen er wie kein anderer prägte: Calvin, wie ihn die städtischen Geschichtsschreiber mit eigenartiger Distanz und Scheu zugleich nannten, ohne Vornamen und Titel. Calvin, der nach dem Sieg über seine innerstädtischen Gegner im Jahre 1555 schon zu Lebzeiten zum Mythos wurde: als Prediger, mündlicher wie schriftlicher Ausleger der Heiligen Schrift, aber auch als unermüdlich kontrollierendes und strafendes Mitglied der obersten Glaubens- und Moralüberwachungsbehörde des Konsistoriums. Er war der von Gott gesandte Wiederhersteller der Wahrheit und der vom Evangelium vorgeschriebenen Lebensordnung für die einen, ein heimtückischer Erschleicher der Macht, ja finsterer Tyrann unter dem Deckmantel der Heiligkeit für die anderen.

Wozu diese Geschichte heute, fast ein halbes Jahrtausend später, erzählen? Jedes Versprechen, Geschichte gegenwartsnah oder gar zum Nutzen der Gegenwart aufzubereiten, läuft Gefahr, uneinlösbar zu werden. Lässt sich das Genf Calvins als Ort erfolgreich bewältigter Multikulturalität vorführen? Gewiss, die «xenophobe» Partei unterlag am Ende, und daraus mag, wer will, Befriedigung ziehen. Doch Fremdenfeindlichkeit anno 1555 ist nicht dasselbe wie zu Beginn des 21. Jahrhunderts; Menschen des 16. Jahrhunderts dachten nicht in den fatalen Kategorien der Rasse. Allenfalls stechen Ähnlichkeiten wie die verbreitete Überzeugung hervor, dass das Böse von außen kommt und daher von der eigenen, intakten Gemeinschaft ferngehalten werden muss. Ähnlich und anders ist auch das Verständnis von Religion. Wie weit ihr dirigierender, korrigierender und sanktionierender Einfluss reichen sollte, darüber wurde schon damals lebhaft und kontrovers diskutiert. Uneins war man sich vor allem in einer Frage, die durchaus modern anmutet: Wo beginnt der eingehegte persönliche Bezirk, in dem nur noch dem eigenen Gewissen Rechenschaft abgelegt werden muss – und nicht mehr den anderen? Und doch sticht auch hier eine große Fremdheit zu den Überzeugungen des pluralistischen 21. Jahrhunderts hervor. Dass es nur eine einzige, ungeteilte Wahrheit gibt, Toleranz also immer nur Duldung auf Zeit sein kann, glaubten auch die versöhnlichsten Geister der Zeit. So war Calvins Wirken für seine Gegner die Tyrannei der Tugend; für den Reformator aber blieb Genf die widerspenstige Stadt.

Und dennoch: Bei aller Fremdheit zur Gegenwart ist die Reformation Calvins in Genf ein Lehrstück für alle Zeit. Zugleich ist sie eine Herausforderung für die Geschichtswissenschaft. Wie konnte diese unmögliche Mission überhaupt gelingen, die strengste aller Reformationen in einer Stadt zu verwirklichen, die durch nichts auf diesen Rigorismus der Lebensführung und Moralkontrolle vorbereitet war? Wie konnte sich ein rechtloser Fremder durchsetzen, der am Anfang nicht nur die überwältigende Mehrheit seiner Amtsgenossen, sondern auch die meisten Vertreter der politischen Führungsschicht gegen sich hatte? Will man es nicht bei der mehr als unbefriedigenden Denkfigur bewenden lassen, dass große Männer der formbaren Masse ihren Willen aufprägen, dann muss man nach sozialen Strategien, kulturellen Wandlungsprozessen und mentalen Prägungen suchen. Und man muss erzählen, ohne sich mit der eigenen Gesinnung einzumischen, ohne die einen abzustrafen und den anderen auf die Schulter zu klopfen, stattdessen behutsam, Schritt für Schritt.

1.ZÖGERN UND ZAGEN (1520–1536)

An Scheidewegen

Am Anfang des 16. Jahrhunderts herrschten in Genf Besorgnis und Verunsicherung, gepaart mit nostalgischen Rückblicken auf eine golden erscheinende Vergangenheit, vor. Eine vielversprechende Geschichte schien von Abbruch und Absturz gefährdet.

Wie die meisten Kommunen, sei es in Deutschland, sei es in Italien, hatte auch die Genfer Stadtgemeinde seit dem 13. Jahrhundert ansehnliche Freiheiten erworben, die ein geordnetes politisches Leben der Bürgerschaft gewährleisteten, und zwar mit allem, was dazu gehörte: vier jährlich neu gewählte Bürgermeister, einen kleinen Rat mit 25 Mitgliedern, der als «der Rat» schlechthin die Politik bestimmte, und einen großen Rat, der alle politikfähigen Bürger (die sogenannten bourgeois) umfasste und als eine Art Generalversammlung oder Landsgemeinde die Gesetze ratifizierte. Darüber hinaus hatte Genf auch noch seinen Stadtherren, den Bischof, den man jedoch seit langem als eine Art Republikoberhaupt betrachtete und deshalb kaum als Störfaktor der Selbstverwaltung empfand. Obwohl «Monseigneur», wie man den Souverän titulierte, die oberste politische Macht und einen nicht unwesentlichen Teil der Judikative für sich beanspruchte, hatte man sich mit seinem Einfluss arrangiert, das heißt die Interessen der Stadt und ihrer Elite aus regionalem Adel, Kaufleuten und diversen Amtsträgern des Bischofs und anderer Herren zu wahren gewusst.

Allerdings zählte zu diesen anderen Herren auch der Herr der Region schlechthin, «son Altesse», seine Hoheit, der Herzog von Savoyen mit seinem Herrschafts- und Verwaltungszentrum in Chambéry, zwei Tagesreisen von Genf entfernt. Ihm, Karl III. (beziehungsweise II. seines Namens, die Zählung differiert innerhalb der Dynastie selbst), gehörte nicht nur das Genf umschließende Gebiet einschließlich der Waadt im Norden, sondern auch das sogenannte vidomnat, die Stellvertretung des Bischofs in weltlichen Herrschaftsangelegenheiten. Dieses seiner Familie – einer der ältesten und vornehmsten innerhalb des schmalen Kreises der europäischen Hocharistokratie – seit Generationen zustehende Vorrecht wollte der Herzog zu einer faktischen Machtausübung ausdehnen. Damit drohte der Kommune an der Rhone das Schicksal, zu einer fürstlichen Landstadt und damit zum Objekt fremden Herrscherwillens herabgedrückt zu werden, eine für die urbanen Eliten der Zeit zutiefst abschreckende Vorstellung. Zu ausgeprägt war ihr Wille zur Selbstregierung ohne fremde Einmischung.

Herzog Karl III. von Savoyen. Das höfische Bildnis zeigt den ehemaligen Herrn Genfs mit anmutigen, fast feminin wirkenden Zügen. Die Genfer sahen ihn anders: machtbewusst, großsprecherisch und starrsinnig. Gemälde von Jean Clouet; Galleria Sabauda, Turin.

Aus demselben Prinzip war seit zweihundert Jahren die Eidgenossenschaft erwachsen, jenes komplex verfugte Bundesgeflecht souveräner Städte und Landorte, das im Norden an den savoyischen Machtbereich angrenzte. Genfs nächste und wichtigste Nachbarn waren Freiburg (Fribourg), selbst vor nicht allzu langer Zeit noch eine savoyische Landstadt und erst 1481 regierender Ort der «Schweiz», wie man die Konföderation jetzt immer häufiger nannte, und Bern, die Stadt mit dem aufrecht stehenden, rot züngelnden Bären im Wappen. Dieser Bär hatte seit zweihundert Jahren die stolzesten Adeligen nicht nur der näheren Umgebung, sondern ganz Europas das Fürchten gelehrt: englische und walisische Söldner, mächtige Dynasten wie die Habsburger und so glänzende Fürsten wie Karl den Kühnen, den letzten Herzog von Burgund. Sie alle hatten die militärische Schlagkraft der Stadt zu spüren bekommen, die deutlich weniger Einwohner zählte als Genf, aber über ein ausgedehntes Landgebiet mit vielen kriegstüchtigen Untertanen gebot.

Damit ist das politische Kraftfeld umrissen, in dem sich Genf zu behaupten hatte. Gegen das übermächtige Savoyen hatte die Stadt ihr abhängiges Landgebiet nie stärker ausdehnen können; nur wenige Dörfer unterstanden ihrer Gerichtsbarkeit. Ökonomisch war sie daher zum Handel geradezu verdammt – und dafür zugleich günstig gelegen: am Schnittpunkt europäischer Verkehrswege in der West-Ost-, aber auch der Nord-Südrichtung, dazu an der schiffbaren Rhone. Der Aufschwung ließ denn auch im 15. Jahrhundert nicht auf sich warten. Die Genfer Messen waren für das kommerzielle Europa ein zentraler Platz des Waren- und Informationsaustausches; Weltfirmen wie das Bankhaus Medici richteten dort Filialen ein. Handel und Wandel waren wie überall auf politische Stabilität angewiesen. Diese war jedoch nur gewährleistet, wenn zwischen Gemeinde, Bischof und Herzog ein Grundkonsens bestand. Wurde er in Frage gestellt, erwies sich auch die wirtschaftliche Basis der Stadt als brüchig. Seine Hoheit in Chambéry konnte jederzeit das lebensnotwendige Getreide blockieren und die Warenströme der Kaufleute unterbinden; ganz abgesehen davon, dass europäische Großhändler ihre Güter nicht gerne in chronisch unruhige Städte schickten.

Genau dieses Minimum an Frieden aber war seit 1520 gefährdet. Kurz zuvor hatte die Stadt im Ringen um ihre Unabhängigkeit ein Blutopfer erbringen müssen. Als Wortführer dieser Bestrebungen hatte der Patrizier Philibert Berthelier 1519 das Schafott zu besteigen; Zeitzeugen und Nachwelt gedachten seiner als Märtyrer im Kampf gegen den Tyrannen. Dementsprechend war die kommunale Autonomie-Bewegung, für die er stand, mit seinem Tod nicht erloschen. Gemessen an der Verfassungsentwicklung in europäischen Städten insgesamt fiel sie nicht einmal besonders radikal aus. Mit den Vorrechten des Bischofs konnte man sich fürs erste abfinden. Das eigentliche Bedrohungspotential ging von Herzog Karl aus, doch war die Trennlinie zwischen beiden Einflussbereichen nicht leicht zu ziehen. Das lag am vidomnat, dem Stein des Anstoßes in Genfer Augen schlechthin, aber auch daran, dass Monseigneur seit jeher zu den treuesten Gefolgsleuten des Hauses Savoyen zählte, ja aus dessen Patronage beziehungsweise Dunstkreis nie wirklich herauszutreten vermochte. Pierre de la Baume, der damalige Bischof und nominelle Herr der Stadt, bildete in dieser Hinsicht keine Ausnahme, umso weniger, als er Hoffnungen auf einen Kardinalshut nährte und daher auf die Förderung mächtiger Herren angewiesen war. Dessen ungeachtet hätte sich die Mehrheit der Genfer Führungsschicht mit der einfachen Lösung «Der Bischof ohne den Herzog» wohl zufriedengegeben. Ja, dieses Motto wurde sogar zur offiziellen Rechtfertigung und staatstragenden Ideologie des jetzt anhebenden Jahrzehnts, einer Übergangszeit, in der sich Genf politisch und kirchlich neuen Horizonten zuwandte, harte Schnitte aber vorerst vermied. Doch sollte sich bald erweisen, dass die Rechnung in der politischen Realität nicht aufging.

Die Republik Genf im 16. Jahrhundert

In den Augen des Genfer Patriziats war daran die aggressive Politik Karls III. schuld, in dessen Schlepptau Monseigneur einen schwer durchschaubaren Kurs aus Beschwichtigung einerseits und herrischer Betonung seiner Souveränitätsrechte andererseits steuerte. Wie die Stadt auf diese verwirrende Strategie reagieren sollte, wurde, je länger der Schwebezustand andauerte, desto kontroverser diskutiert. Wie kaum anders zu erwarten, spaltete sich die Führungsschicht über diese Frage in zwei Parteien. Das mit europäischen Herrscherfamilien, vor allem Frankreichs, seit Generationen verschwägerte Haus Savoyen verfügte, ungeachtet aller Ungeschicklichkeit und Selbstüberschätzung seines gegenwärtigen Chefs, immer noch über genügend Finanz- und Prestigeressourcen, um einen nicht unwesentlichen Teil der städtischen Elite an sich zu binden. Auf der Gegenseite waren die Befürworter einer auch de jure vollständigen Autonomie davon überzeugt, dass ihre Ziele nur durch enge Anlehnung an die Eidgenossenschaft, in welchen Rechtsformen auch immer, verwirklicht werden konnten. «Eiguenots» (von «Eidgenossen») und «mamelus» (mamelle heißt Euter, Zitzen), so die nicht unbedingt freundlich gemeinten Namen für die Anhänger der Schweizer beziehungsweise der Savoyer Orientierung, standen sich um die Mitte der 1520er Jahre immer unversöhnlicher gegenüber.

Dabei setzte sich die überlegene Diplomatie von Besançon Hugues, seines Zeichens Führer der pro-eidgenössischen Richtung und militärischer Befehlshaber der Stadt, schließlich durch. Er führte Genf in die doppelte combourgeoisie (Verburgrechtung) mit Bern und Freiburg, die Anfang 1526 von allen drei Bündnispartnern feierlich beschworen wurde. Wie der französische Ausdruck anzeigt, sollten sich die neuen Alliierten wechselseitig wie Bürger einer einzigen Stadt betrachten und behandeln. Doch das war wohlklingende Ideologie. In Wirklichkeit war Genf in diesem Pakt ein Juniorpartner mit schwächerem Recht; ja, die beiden Schweizer Städte nahmen im Verhältnis zu ihren neuen «Mitbürgern» außerhalb der regierenden Eidgenossenschaft den Rang von Schutz- beziehungsweise Protektoratsmächten ein.

Guillaume Farel im Alter von etwa fünfzig Jahren. Anhängern wie Gegnern galt der Vorkämpfer der Reformation in Genf und Reformator Neuenburgs als Feuerkopf. Das Porträt mit den faunartigen Gesichtszügen lässt etwas von der Lebenskraft des Südfranzosen ahnen, dem sich der zwanzig Jahre jüngere Calvin ungeachtet mancher Meinungsverschiedenheit lebenslang verbunden fühlte. Kupferstich, um 1540.

Doch das, was Genf gewann, war diesen Preis wohl wert. Im Regelfall nämlich ließen die neuen Verbündeten der Stadt an der Rhone politisch freie Hand und beschränkten sich auf Mahnungen zu Mäßigung, Frieden und Eintracht – gute Ratschläge, welche die von inneren Spaltungen zerrissene Gemeinde allerdings kaum beherzigen konnte. So, wie acht Jahre zuvor die Anhänger Bertheliers den bitteren Weg in die Verbannung antreten mussten, wurden jetzt die führenden mamelus der Stadt verwiesen und ihre Häuser geplündert; unter den 33 Exilierten zählte man nicht weniger als zehn ehemalige Bürgermeister. Auch dieser rüde Umgang mit den Verlierern war keine Genfer Eigentümlichkeit. Seit jeher spalteten sich europäische Stadtkommunen in die Gemeinden inner- und außerhalb der Mauern auf, wobei die Ausgeschlossenen bei der nächsten sich bietenden (Umsturz-)Gelegenheit zurückzukehren und ihrerseits vendetta zu üben pflegten. In der Zwischenzeit aber taten die Vertriebenen alles, um die inneren Verhältnisse in der verlorenen Heimat zu stören. Im Falle Genfs saßen sie unmittelbar hinter der Arvebrücke, im Südosten der Stadt und quasi in Sichtweite ihrer Feinde.

Umso entschiedener versuchten die Sieger, ihre Position auf Dauer zu festigen. Ins Visier geriet ihnen konsequenterweise zuerst das vidomnat, die herzogliche Gewalt in der Stadt. Sie wurde ideologisch, juristisch und praktisch zugleich ausgehöhlt. Ähnlich ging man gegen die kirchlichen Sondergerichte vor, die den Städten schon immer ein Dorn im Auge waren. Überhaupt widmete sich der Rat jetzt in erhöhtem Maße der Reglementierung der Geistlichkeit innerhalb der Stadtmauern. Besonderer Strenge befleißigte man sich dabei allerdings nicht, im Gegenteil: Leben und leben lassen, so lautete die dem Lebensstil des Patriziats genehme Devise. Von einer rigorosen Umgestaltung im Geiste der Reformationen Luthers und Zwinglis war diese moderate Kirchenpolitik um Welten getrennt. Gewiss, auch an der Rhone wusste man, wer Luther war und, zumindest in den Grundzügen, wofür er stand. Nürnberger Kaufleute berichteten von der Neuordnung der kirchlichen und religiösen Verhältnisse in ihrer Stadt, wo der Rat die Herrschaft über die Kirche übernommen hatte: per Dekret und Machtspruch, ohne Umsturz und Tumulte. So verlockend die Genfer Führungsschicht diese gleitende Machtübernahme auch gefunden haben mochte, «lutherische» Zirkel suchte man an der Rhone bis Ende 1529 vergeblich.