6,99 €

Mehr erfahren.

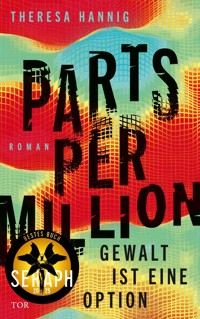

- Herausgeber: Bastei Entertainment

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Bundesrepublik Europa, 2057: Es herrscht Frieden in der Optimalwohlökonomie, einem lückenlosen Überwachungssystem, in dem mithilfe von Kameras, Linsen und Chips alles erfasst und gespeichert wird. Menschen und hochentwickelte Roboter sollen Seite an Seite leben. Störenfriede werden weggesperrt.

So auch die Systemkritikerin Lila. Als sie im Gefängnis aus einem künstlichen Koma erwacht, stellt sie fest, dass ihr schlimmster Albtraum wahr geworden ist: Die BEU wird von einer KI regiert. Samson Freitag wird als Gottkönig verehrt und erpresst von den Bürgern optimalkonformes Verhalten. Für Lila steht fest, dass sie Samsons Herrschaft und die Entmündigung der Menschen beenden muss. Ihr gelingt die Flucht, doch Samson spürt sie auf und bietet ihr einen Deal an, den Lila nicht ausschlagen kann ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 475

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Inhalt

Cover

Über das Buch

Über die Autorin

Titel

Impressum

Widmung

Zitat

1. KAPITEL

2. KAPITEL

3. KAPITEL

4. KAPITEL

5. KAPITEL

6. KAPITEL

7. KAPITEL

8. KAPITEL

9. KAPITEL

10. KAPITEL

11. KAPITEL

12. KAPITEL

13. KAPITEL

14. KAPITEL

15. KAPITEL

16. KAPITEL

17. KAPITEL

18. KAPITEL

19. KAPITEL

20. KAPITEL

21. KAPITEL

22. KAPITEL

23. KAPITEL

24. KAPITEL

25. KAPITEL

26. KAPITEL

27. KAPITEL

28. KAPITEL

29. KAPITEL

30. KAPITEL

31. KAPITEL

32. KAPITEL

33. KAPITEL

34. KAPITEL

35. KAPITEL

36. KAPITEL

37. KAPITEL

38. KAPITEL

39. KAPITEL

40. KAPITEL

41. KAPITEL

42. KAPITEL

43. KAPITEL

44. KAPITEL

45. KAPITEL

46. KAPITEL

47. KAPITEL

48. KAPITEL

49. KAPITEL

Über das Buch

Bundesrepublik Europa, 2057: Es herrscht Frieden in der Optimalwohlökonomie, einem lückenlosen Überwachungssystem, in dem mithilfe von Kameras, Linsen und Chips alles erfasst und gespeichert wird. Menschen und hochentwickelte Roboter sollen Seite an Seite leben. Störenfriede werden weggesperrt. So auch die Systemkritikerin Lila. Als sie im Gefängnis aus einem künstlichen Koma erwacht, stellt sie fest, dass ihr schlimmster Albtraum wahr geworden ist: Die BEU wird von einer KI regiert. Samson Freitag wird als Gottkönig verehrt und erpresst von den Bürgern optimalkonformes Verhalten. Für Lila steht fest, dass sie Samsons Herrschaft und die Entmündigung der Menschen beenden muss. Ihr gelingt die Flucht, doch Samson spürt sie auf und bietet ihr einen Deal an, den Lila nicht ausschlagen kann …

Über die Autorin

Theresa Hannig wurde 1984 in München geboren. Sie studierte Politikwissenschaft, Philosophie und VWL und arbeitete als Softwareentwicklerin, Beraterin für IT-Sicherheit und als Projektmanagerin von Solaranlagen. Mit ihrem Debütroman Die Optimierer gewann sie den STEFAN-LÜBBE-PREIS 2016 und den SERAPH 2018 für das beste Debüt. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in der Nähe von München.

THERESA HANNIG

DIE UNVOLLKOMMENEN

ROMAN

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Abdruck des Zitats aus dem Song »Dinge von denen« von »Die Ärzte« im Kapitel 30 mit freundlicher Genehmigung von Rodrigo Gonzáles und Donna Blitz.

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.

Copyright © 2019 by Theresa HannigCopyright Deutsche Originalausgabe © 2019 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Hanka Leò, BerlinTitelillustration: © heckmannoleg/iStock; © shuoshu/getty-imagesUmschlaggestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.deE-Book-Produktion: two-up, Düsseldorf

ISBN 978-3-7325-7380-6

www.bastei-entertainment.dewww.lesejury.de

Für meine Familie

Human: Where are you now? Machine: I’m in the middle of nowhere.Human: What is the purpose of life?Machine: To serve the greater good.Human: What is the purpose of emotions?Machine: I don’t know.Human: What is the purpose of living?Machine: To live forever.

Oriol Vinyals, Quoc V. Le:A Neural Conversational Model, Juni 2015

1. KAPITEL

Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen, mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind frei.

Und sperrt man mich ein im finsteren Kerker, das alles sind rein vergebliche Werke. Denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei: Die Gedanken sind frei.

Auch wenn Worte irgendwann ihren Sinn verlieren, behält die Musik immer ihre Schönheit.

Schönheit, denkt Lila und sieht das Gesicht einer Statue. So schnell, wie es erscheint, verschwimmt es – wie Wasserfarben im Glas. Eine Drehung mit dem Pinsel, und schon wabern die Schlieren in heller Aufregung umher. Farben, Formen, Gesichter. Sachte Finger scheinen sie zu berühren, sie mitnehmen zu wollen, doch halten sie nichts fest. Sie verwehen wie ein Hauch. Die Melodie ist immer noch da. Immer das alte Lied. Immer das gleiche Pathos. Schönheit kann auch erdrückend sein. Lila hätte gern eine andere Melodie in ihrem Kopf. Doch ihre Erinnerungen sind leer wie ein ausgeräumtes Zimmer.

»Du träumst, Lila!«

Sie dreht den Kopf zur Seite. Nur widerstrebend gehorchen die Muskeln und Sehnen ihres Nackens. Links neben ihr leuchtet schwach ein rotes Licht.

»Lila, du träumst.«

Ihre Augenlider sind so schwer. Wie kann man im Traum so müde sein? Natürlich muss das ein Traum sein. Oder sie selbst ist ein Traum. So unwirklich. Ist sie Mensch oder Tänzer? Real oder nur ein Gedanke? Wie lange ist sie schon hier und warum? Sanft streichen Finger an ihrer Schulter vorbei. So zart, es muss ein liebender Mensch sein. Oder ein Seidenschal. Oder unendlich dünne Spinnenfäden. Vielleicht wird es ein Netz, vielleicht ein Kokon? Lila rollt den Kopf auf die andere Seite, sieht den dunklen Schatten an ihr vorüberziehen. Ein praller Körper. Acht Beine. Dann wieder diese Berührung, der feine Faden, der sie zusammenschnürt. Ihr Herzschlag beschleunigt sich. Eine kleine traurige Hoffnung blüht in ihrem Bauch. Wenn mich der Stachel trifft, denkt sie, dann wirkt das Gift ganz schnell. Angst und Hoffnung, Lila wagt nicht zu unterscheiden.

»Lila, du träumst«, sagt das rote Licht wieder. »Spinnen haben keinen Stachel.«

2. KAPITEL

Das Aufwachen war so beliebig wie das Einschlafen. Lila wusste noch gar nicht, dass sie bei Bewusstsein war, da hatte sie schon einige Kilometer aus dem Fenster gestarrt.

Blaue Himmelflecken zwischen Nebelschwaden, vorbeifliegende weiße Vierecke. Häuser oder Lastwagen. Baumkronen mit bunt geschecktem Laub, leuchtend gelbe Birkenblätter, die durch die Luft tanzten. Es war ein goldener Oktober, manche Bäume brannten geradezu in der Abendsonne. Über diesen Gedanken stolperte sie. Die Bäume waren so voller Saft, sie konnten gar nicht brennen.

Nur mit Mühe lenkte sie den Blick vom leuchtenden Fenster in die Dunkelheit, die sie umgab. Sie befand sich in einem kleinen grauen Kasten, dessen Wände kaum mehr als eine Armlänge voneinander entfernt waren und der sich im Rhythmus der vorbeiziehenden Bäume bewegte. Sie saß angeschnallt in einem Sitz. Rechts neben ihr war der Platz am Fenster frei. Ihr gegenüber gab es noch eine Sitzreihe, ebenfalls leer.

Lilas Nase juckte, sie wollte sich kratzen, kam aber nicht weit, denn ihre Hände waren mit Handschellen gefesselt und diese wiederum mit einem unnachgiebigen Kunststoffband an einer Metallöse im Boden befestigt. So konnte sie die Hände nur ein paar Zentimeter in alle Richtungen bewegen und legte sie schließlich wieder auf ihren Beinen ab, die in grauem Jeansstoff steckten. Dazu trug sie einen leuchtend roten Pullover. Sie konnte sich nicht erinnern, auch nur eines dieser Kleidungsstücke angezogen zu haben. Die Jeans roch nach fremdem Waschmittel und ein wenig säuerlich, wie nach alten Mottenkugeln.

Das Fahrzeug wurde langsamer und kam zum Stehen. Lila blickte aus dem Fenster, sah blauen Himmel zwischen dunklen Baumkronen. Zwei Stimmen drangen von draußen herein, dann Türenknallen, näher kommende Schritte. Endlich wurde hinter ihr eine Tür geöffnet, woraufhin helles Tageslicht ihren kleinen Kasten flutete.

»Wir sind da. Ich werde Sie jetzt losbinden. Wenn Sie meinen Anweisungen folgen, können wir Ihnen bald die Handschellen abnehmen. Wenn nicht, dann nicht. Haben Sie das verstanden?«

Lila drehte den Kopf, doch sie konnte nicht sehen, wer da sprach. War es ein Mann oder ein Roboter?

»Haben Sie mich verstanden?«, fragte die Stimme wieder, diesmal etwas strenger.

»Ja«, sagte Lila.

Die Gestalt stieg ein, beugte sich über sie und öffnete den Gurt und das Kunststoffband an den Handschellen. Dann griff sie Lila sanft, aber bestimmt am Oberarm und führte sie mit sich aus dem Wagen.

Die Sonne blendete so sehr, dass Lila halb blind von der Ladefläche sprang. Ihr Bewacher verfestigte seinen Griff um ihren Arm und bewahrte sie so vor einem Sturz, denn auch ihre Füße waren mit Fesseln versehen. Wie ein Schwerverbrecher, dachte Lila.

Doch es war kein Gefängnistor, vor dem sie stand, und auch kein Portal zu einem dunklen Verlies. Stattdessen erhob sich vor ihr der Eingang einer großen weißen Villa mit feinen Stuckornamenten, halbrunden mannshohen Fenstern und einem von dorischen Säulen gestützten Galabalkon. Auf der linken Seite schloss ein Turm die Fassade ab. Plötzlich sah das Gebäude aus wie ein buckliger, gestürzter Riese, der mit weit aufgerissenen Augen sein nächstes Opfer erwartete. Lila schauderte, doch ihr Begleiter drängte sie umgehend zum Eingang, der sich wie ein riesiges Maul öffnete.

Mit zusammengekniffenen Augen trat sie ein. Nach wenigen Metern lockerte sich nicht nur der Zwangsgriff, auch die Beinfesseln wurden abgenommen. Ihr Begleiter entfernte sich, wenige Sekunden später fiel eine Tür ins Schloss. Lila blinzelte vorsichtig und fand sich an einem Hoteltresen wieder.

»Jeder an seinem Platz! Herzlich willkommen in der Villa Baltic«, sagte eine freundlich lächelnde Frau. Lila blickte sich um, doch außer ihr wartete niemand sonst im Foyer.

»Ja, ich meine Sie, Frau Richter.« Die Frau, offenbar eine Rezeptionistin, nickte Lila aufmunternd zu. Sie war klein, hatte große Mandelaugen und lange Haare, die perfekt unter einen weißen Strohhut frisiert waren. Sie trug ein luftiges, hellgrünes Kleid, das aussah, als hätte sie es gerade an einer Strandpromenade gekauft. Lila fühlte sich dumm und langsam, als hätte sie einen Knochen im Kopf. Erst der Traum mit der Spinne, dann die Fahrt und jetzt ein Hotel?

»Wo bin ich?«, brachte sie heraus.

»In der Villa Baltic.«

»Warum?«

»Dies ist Teil Ihrer Haftstrafe. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Bei uns hat sich noch jeder wohlgefühlt. Am besten, Sie kommen erst einmal an, nehmen ein heißes Bad und machen es sich in Ihrem neuen Heim bequem. Ein Sozialarbeiter wird Sie dann in zwei Stunden besuchen. Kommen Sie, ich bringe Sie auf Ihr Zimmer.«

Lila folgte der Rezeptionistin zum nächsten Aufzug, vor dem ein paar Leute warteten, die freundlich grüßten.

»Na, gerade angekommen? Keine Angst, das wird schon«, sagte eine Frau mit kahl rasiertem Kopf aufmunternd. Lila kam sich vor wie betrunken und musterte die Frau eingehend. Sie trug ein rotes T-Shirt und eine graue Jeans, doch etwas stimmte nicht, etwas ließ Lila immer weiter starren. Schließlich erkannte sie es: Das Hemd war falsch herum. Aus dem Ausschnitt lugte der weiße Waschzettel. Lila wollte die Frau eben darauf hinweisen, da fragte der Mann daneben: »Spielst du Tennis oder Badminton?«

»Wir können immer neue Leute im Buchclub brauchen«, sagte eine andere Frau hinter ihr.

Lila fühlte sich wie ein Tier im Zoo, den Blicken der Menschen schutzlos ausgeliefert, während ihre Zunge schwer und die Lippen wie versiegelt waren.

Der Aufzug öffnete sich, und Lila wurde von der Rezeptionistin hineingeschoben. Als die anderen ebenfalls die Kabine betreten wollten, bedurfte es nur eines winzigen Kopfschüttelns der Rezeptionistin, und die Wartenden verharrten in der Bewegung, bis sich die Stahltüren automatisch schlossen.

Im vierten Stock verließen sie den Aufzug und gingen einen langen Flur mit rotem Teppichboden entlang, bis die Rezeptionistin unvermittelt stehen blieb. »Zimmer 451. Ihr neues Zuhause!«

Alles in Lila sträubte sich, durch diese Tür zu gehen. Warnungen ihrer Eltern ertönten in ihrem Kopf, nicht mit Fremden mitzugehen, und dieses Zimmer war sicher sehr fremd!

»Bitte treten Sie ein. Der Sozialarbeiter wird Sie in einer Stunde und 53 Minuten besuchen.«

»Ich möchte nicht«, presste Lila hervor. Es war, als würde sie gegen einen unsichtbaren Widerstand ankämpfen, der ihre Zunge lähmte.

»Das ist unmaßgeblich. Bitte treten Sie ein«, sagte die Rezeptionistin, und ihr Tonfall deutete an, dass dies die letzte freundliche Aufforderung sein würde.

Lila blickte den Gang entlang nach rechts. Wenn sie jetzt losrannte, könnte sie vielleicht noch den Aufzug erreichen, nach unten fahren und weglaufen.

»Sie sollten sich keine Illusionen machen«, sagte die Rezeptionistin, als hätte sie Lilas Gedanken gelesen. »Sie können diesen Ort nicht verlassen. Treten Sie jetzt ein. Der Sozialarbeiter wird Sie in einer Stunde und 52 Minuten besuchen.«

Zögernd streckte Lila die Hand nach dem Türknauf aus, der sich leicht und mit leisem Klicken drehen ließ.

»Ich wusste, Sie würden kooperieren«, sagte die Rezeptionistin fröhlich und klatschte zweimal in die Hände.

Lilas Finger krallten sich so fest um den Knauf, dass ihre Handknöchel knackten. Noch einmal wagte sie einen Gedanken an Flucht, dann schlüpfte sie durch den Spalt und ließ sich auf der anderen Seite der Tür mit klopfendem Herzen zu Boden sinken. Die gleichmäßigen, dumpfen Schritte der Rezeptionistin entfernten sich.

Eine Weile verharrte sie, spürte das harte Plastik beruhigend in ihrem Rücken, lauschte dem Hämmern ihres Herzens und ihrem Atem, bis sich beide beruhigten. Auch die Benommenheit und die Trägheit ihrer Zunge lösten sich langsam auf.

Die Gefängniszelle entpuppte sich als ein luxuriöses Appartement mit großzügigem Kingsize-Bett, breiten weißen Kunstholzschränken und einem Badezimmer, das der Ausstattung der staatlichen Doppelherzeinrichtungen, in denen man Partner für unverbindlichen Sex treffen konnte, nachempfunden war: cremefarbene Fliesen, Jacuzzi, Regenwalddusche, Echtmoosfußboden, viele Spiegel.

Sie wusch sich das Gesicht mit eiskaltem Wasser und betrachtete dann ihr Spiegelbild, das sie absolut scharf sehen konnte, obwohl sie keine Brille trug. Die haben meine Augen optimiert, dachte sie. Abgesehen davon wirkte sie blass.

Die Ohren waren zu groß, die Wangen eingesunken, die Mundpartie zeigte Falten, die ihr früher nie aufgefallen waren. Jemand hatte ihr die Haare bis auf wenige Millimeter abgeschoren. Sie beugte sich so nah wie möglich an den Spiegel und inspizierte ihren Kopf, ihr Gesicht. Sie zog die unteren Augenlider nach vorn, versuchte, sich selbst in die Nasenlöcher zu sehen, guckte sich die Innenseite ihrer Lippen an und bohrte versuchsweise in den Ohren. Sie strich sich über den kurzen Schopf, der sich wie Samt an ihre Finger schmiegte, strich vor und zurück über die dunklen Stoppeln. Ein ungewohntes Gefühl. Dann setzte sie sich auf die Toilette und urinierte. Als sie fertig war, sah sie zwischen ihren Beinen hindurch, fühlte in sich hinein. Alles wie immer.

Ich bin noch ein Mensch, dachte sie.

Auf dem Bett lag ein digitaler Reader, der auffällig blinkte. Als Lila ihn berührte, erschien eine Nachricht:

Ihr Sozialarbeiter wird Sie in 1 Stunde und 45 Minuten besuchen. Bitte ruhen Sie sich solange aus.

Sie legte den Reader beiseite, kroch unter die schwere Daunendecke und kuschelte sich in ein riesiges weißes Kopfkissen. Ein Knistern brachte sie dazu, sich zur Seite zu drehen und nach dem Begrüßungsbonbon zu fischen, auf das sie sich wohl gerade gelegt hatte.

Eine Sekunde lang starrte sie auf den schmalen Blister in ihrer Hand, dann schleuderte sie ihn quer durch den Raum. Lila sank zurück und zog die Bettdecke bis über den Kopf, damit sie die Tablette Aeterdormol, die für den schnellen und unkomplizierten Selbstmord gedacht war, nicht mehr sehen musste.

3. KAPITEL

Ein Klopfen ließ sie erwachen. Sie musste nur kurz eingenickt sein, denn sie hatte diesen dumpfen Geschmack im Mund, der immer nur dann entstand, wenn sie wegdöste, niemals jedoch nach einer durchschlafenen Nacht. Die Tür öffnete sich, und eine groß gewachsene Gestalt betrat das Zimmer.

»Jeder an seinem Platz. Mein Name ist Edmund Schönlein. Ich bin Ihr Sozialarbeiter, und ich bin hier, um Sie über Ihre aktuelle Situation aufzuklären.« Die Gestalt, die sich als junger Mann Mitte zwanzig entpuppte, durchquerte wie selbstverständlich den Raum und setzte sich an den kleinen Kaffeetisch, der links am Fenster stand.

»Na klar, kommen Sie rein«, brummte Lila.

»Setzen Sie sich doch bitte«, sagte er freundlich, aber bestimmt.

Sie rollte sich ächzend aus dem Bett. Ihr Körper fühlte sich an, als hätte sie auf dem Boden campiert. Alle Knochen taten weh. Auch die Gedanken quollen träge, als hätte sie eine durchzechte Nacht hinter sich, dabei hatte sie doch nur kurz die Augen zugemacht.

»Sind Sie ein Roboter?«, fragte sie.

»Ja.«

»Und die Frau von der Rezeption?«

»Die auch.«

»Warum?«

»Aus Sicherheitsgründen.«

»Welche Sicherheit?«

»Unser aller Sicherheit.«

»Hä?«

»Frau Richter, Sie befinden sich im Internat Kühlungsborn. Sie werden sich im Augenblick vielleicht noch nicht an alles erinnern, aber keine Angst, Ihre kognitiven Fähigkeiten werden innerhalb der nächsten zwei bis drei Tage vollständig wiederhergestellt sein.«

»Wieso wiederhergestellt … was … ich weiß überhaupt nichts.«

»Sie wurden wegen Hochverrats verurteilt.«

Vor Lilas geistigem Auge blitzte eine Erinnerung. Sie stand in einem Gerichtssaal. Der Richter ließ den Hammer wie in Zeitlupe auf den Resonanzblock niederfahren. Das Wort »schuldig« hing schwerelos in der Luft, ohne sich zu verflüchtigen.

Die Stimme des Schönlein-Roboters holte sie in die Realität zurück. »Des Weiteren wurden Sie angeklagt, staatsgefährdende terroristische Anschläge geplant zu haben. Außerdem wurde Ihnen zur Last gelegt, Bürger zu ebenjenem Zweck angeworben und angestiftet zu haben. Zudem gab es mehrere Fälle von schwerer und minderschwerer Sachbeschädigung, Datendiebstahl, Datenmanipulation und weitere Delikte und Ordnungswidrigkeiten, die Sie in Ihrem Bürgerprofil nachlesen können. Sie wurden am 10. Oktober 2052 schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Nach fünf Jahren in der Verwahrung erhalten Sie nun erstmalig die Chance auf Bewährung im Internat. Deshalb sind wir jetzt hier.«

»Ich bin im Internat?«

»Ja.«

»In der Villa Baltic in Kühlungsborn?«

»Exakt.«

Lila sah aus dem Fenster, wo zwei perfekte Streifen Blau vom Horizont getrennt wurden. Das alles kam ihr so unwirklich vor, so unpassend. Jeden Augenblick erwartete sie, jemanden zur Tür hereinplatzen und »Überraschung!« rufen zu hören. Doch nichts dergleichen geschah.

»Was soll ich hier machen? Also, als Bewährung.«

»Nichts.«

»Wie nichts?«

»Sie sollen gar nichts machen. Das heißt, Sie sollen keine staatsgefährdenden Straftaten mehr planen. Das würde uns schon reichen. Ansonsten verlangen wir nichts von Ihnen.«

»Aber wie soll ich mich dann bewähren, damit ich wieder freikomme?«

»Sie kommen nicht wieder frei.«

»Was? Ich dachte, ich sei auf Bewährung hier!«

»Wenn Sie sich benehmen, dürfen Sie den Rest Ihrer Haftzeit hierbleiben und müssen nicht zurück in die Verwahrung.«

»Was ist die Verwahrung?«

»Die Verwahrung ist die Aufbewahrung für verurteilte Straftäter, die sich nicht oder noch nicht für das Internat eignen.«

»Also ein Gefängnis, oder wie?«

»Wir haben in den letzten Jahren fast alle Gefängnisse zugunsten der Verwahrung aufgegeben. Es ist wesentlich effizienter, kostengünstiger, und die Rückfallquoten sind beispiellos niedrig.«

Lila schüttelte träge den Kopf. Ihr war, als würde das Zimmer sanft auf den Wellen schaukeln.

»Können Sie vielleicht nachher noch einmal wiederkommen? Ich glaube, ich muss mich übergeben und danach schlafen oder umgekehrt. Ich verstehe sowieso nicht, was Sie mir erzählen.«

»In Ordnung. Wir reden in zwei Stunden weiter.«

»Fühlen Sie sich jetzt besser?«

Lila schreckte hoch. Sie saß immer noch auf dem gleichen Stuhl an dem gleichen Tisch, und vor ihr saß der Schönlein-Roboter, der aussah wie ein junger Mann. »Wollten Sie nicht in zwei Stunden wiederkommen?«

»Es sind seit dem Ende unseres Gesprächs zwei Stunden vergangen. Sie haben so lange geschlafen.«

»Tatsächlich?« Lila setzte sich auf. Sie fühlte sich wirklich besser, klarer, auch wenn es ihr vorkam, als wäre das Gespräch nie unterbrochen worden. »Waren Sie die ganze Zeit hier?«

»Ja.«

»Haben Sie nichts Besseres zu tun, als hier zu sitzen und mir beim Schlafen zuzusehen?«

»Machen Sie sich darüber keine Sorgen. Ich kann viele Dinge auf einmal tun.«

»Natürlich … Sie … du bist ja kein Mensch.«

Der Schönlein-Roboter schwieg, und Lila war sich nicht sicher, ob sie ihn beleidigt hatte.

»Wir sprachen über die Verwahrung«, sagte der Roboter. »Am besten, ich zeige Ihnen einen Videofeed, dann verstehen Sie es.« Er holte Lilas Reader vom Bett und reichte ihn ihr.

Sie sah die Aufnahmen einer Überwachungskamera einer Halle, in der Dutzende Menschen auf schmalen Feldbetten schliefen. Sie alle trugen Schlafmasken und waren auf unterschiedliche Arten verkabelt. Von weißen Apparaten, die am Kopfende eines jeden Bettes standen, führten Schläuche in Mund und Nase, außerdem Zugänge in Hals und Armbeugen, Kleber mit Sensoren und Katheter für Urin und Kot.

Plötzlich kam Bewegung in eine der Schlafenden. Das Bett unter ihr schien sich in seine Einzelteile zu zerlegen. Aus der Liegefläche wuchsen Stützen, die die daran fixierten Arme und Beine der Schlafenden hoben und senkten, streckten und beugten. Der ganze Körper wurde aufgerichtet, dann wieder zurückgelegt und zur Seite gedreht. Die Füße wurden immer wieder vor und zurück geschoben, als wäre es die Schlafende selbst, die wie auf einem Ergotrainer strampelte, und nicht die Maschine, die den bewusstlosen Körper bewegte. Nach ein paar Minuten schrumpfte die Liege wieder in sich zusammen und sah aus wie ein ganz normales Bett. Bei genauem Hinsehen jedoch bebte und zitterte der Körper, nie blieb er ganz still. Das Videobild zoomte näher, bis das Gesicht, das zum großen Teil von der Schlafmaske verdeckt wurde, zu erkennen war.

Lila sprang auf, die Hand auf den Mund gepresst. Ihr war, als wäre der Seegang in ihr Zimmer zurückgekehrt, sodass sie sich am Tisch festhalten musste, um nicht umzufallen.

»Das bin ja ich!«

»Richtig. Das ist die Verwahrung, in der Sie die letzten fünf Jahre verbracht haben.«

4. KAPITEL

Sie erwachte, als eine körperlose Stimme verkündete: »Guten Morgen, Frau Richter. Es ist neun Uhr. Zeit zum Aufstehen. Das Frühstücksbuffet steht bereit.«

Lila konnte sich nicht erinnern, wie sie ins Bett gekommen war. Ihr kam es vor, als sei seit dem Gespräch mit dem Sozialarbeiter-Roboter nur ein Fingerschnippen vergangen.

Im Schrank fand sie frische Kleidung: zehn identische weiße Päckchen, perfekt gefaltet. Jedes von ihnen enthielt einen Slip, einen BH, ein Paar Socken und ein Unterhemd. Darunter lagen je eine graue Jeanshose, ein rotes T-Shirt und ein roter Pullover. An Bügeln hingen drei rote Jacken: eine aus Fleece, eine gegen Regen und eine gesteppte Winterjacke. Auf dem Schrankboden standen drei Paar weiße Sneaker. Alles passte wie angegossen.

Lila fuhr mit dem Aufzug ins Erdgeschoss und folgte dort den Geräuschen von klapperndem Geschirr, Besteck und lauten Stimmen in den Frühstückssaal, in dem sich etwa zweihundert Menschen in rot-grauen Uniformen an einem Buffet bedienten und aßen. Sie selbst holte sich einen Teller und begutachtete das Angebot. Der Duft von frischem Kaffee, Rührei und Würstchen stieg ihr in die Nase. Sie hatte unendlich großen Hunger. Wenn sie den Sozialarbeiter-Roboter gestern richtig verstanden hatte, hatte sie seit fünf Jahren keine anständige Mahlzeit mehr zu sich genommen.

Kaum am Buffet, stapelte sie Brötchen, Tomaten, Marmelade, Ei und Käse auf ihren Teller und packte sich noch Butter und Früchte dazu, bis die ersten Trauben hinunterkullerten. Schnell balancierte sie alles zu einem freien Tisch und begann zu essen. Jeder Bissen kam einer animalischen Befriedigung gleich. Ein zweiter Teller folgte, sie achtete nicht einmal darauf, was sie genau aß. Verschiedene Früchte und Gemüsesticks, dunkelbraune Pasteten, die mal süß, mal salzig schmeckten. Bunte Gelees, die so voller Frucht und entzückender Säure waren, dass sie laut stöhnte. Jeder Löffel, jeder Bissen war besser als der vorherige. Nie wieder wollte sie aufhören zu essen.

»Lange nichts gekriegt, was?«, fragte eine Frau neben ihr. Sie trug die gleiche Uniform wie Lila, nur einige Kleidergrößen weiter. Auf dem Teller der Frau lagen jedoch nur ein paar Früchte.

»Das Buffet ist einfach sensationell«, sagte Lila schmatzend.

Die Frau nickte. »Das machen die absichtlich so. Das gehört alles dazu.«

Lila kaute langsamer und wartete auf eine Erklärung, aber die Frau schlurfte weiter.

Während Lila die dritte Portion in sich hineinschaufelte, beobachtete sie die anderen Leute im Saal. Es waren Frauen und Männer jedes Alters. Sie alle schienen gut gelaunt und friedlich. Nicht so, wie sie es in einem Gefängnis erwartet hatte. Das Ambiente machte eher den Eindruck eines Luxushotels als den einer Haftanstalt. Nur die Kleiderordnung der Gäste war wenig luxuriös. An den Türen waren je zwei Wachroboter postiert, leicht daran zu erkennen, dass sie im Gegensatz zu den Häftlingen dunkelblaue statt rot-graue Uniformen trugen. Lila entdeckte zwar weder Waffen noch Funkgeräte, doch sie machte sich keine Illusionen. Auch wenn die Roboter aussahen wie Menschen, verfügten sie doch über übermenschliche Kräfte, waren blitzschnell, intelligent, vernetzt und immer einsatzbereit. Sie schliefen nie, aßen nie und hatten kein Interesse an Bestechungen irgendeiner Art.

Aber sie sind nur Maschinen, dachte Lila. Und jede Maschine hat irgendeine Schwachstelle.

Die Gefangenen schienen die Wachroboter gar nicht zu beachten. Ebenso wie Lila aßen die meisten mit großem Appetit. Sie alle waren gut genährt, wenn nicht sogar fettleibig. Es gab niemanden, der auch nur annähernd so schlank war wie Lila. Ihr Blick fiel auf die drei abgefressenen Teller auf ihrem Tisch.

Da betrat die asiatisch anmutende Rezeptionistin den Speisesaal und steuerte zielstrebig auf Lila zu. Sie trug wieder ihr grünes Kleid, zudem eine weiße Baseballkappe auf perfekt frisiertem Haar.

»Wie ich sehe, haben Sie sich schon gestärkt«, sagte sie fröhlich und setzte sich wie selbstverständlich an Lilas Tisch.

»Sind deine Haare am Kopf festgemacht oder gehören die zur Mütze?«, fragte Lila so eisig, wie sie konnte.

Die Rezeptionistin hob die Baseballkappe an und schwenkte den Kopf anmutig wie in einer Haarshampoowerbung. »Alles echt«, sagte sie strahlend. Auch ihre Zähne glänzten perfekt weiß.

»Von wegen. Bist du ein Basileus?«

»Nein, ich bin ein Custos 500a. Aber Sie können mich Alice nennen.«

»Warst du mal ein Mensch? Also, hast du ein menschliches Charakterprofil?«

»Nein.«

»Warum nicht?«

»Diese Information ist für Sie nicht relevant.«

»Das heißt, es ist geheim!«

»Das auch.«

»Warum sagst du das dann nicht?«

»Der Ton macht die Musik, Frau Richter. Aber das werden Sie ganz schnell merken. Wir sind hier ein harmonisches Team. Alle bemühen sich, den Aufenthalt jedes Einzelnen so angenehm wie möglich zu gestalten. Vergessen Sie nicht, dass Sie auf Bewährung im Internat sind. Sollten Sie negativ auffallen, indem Sie unkooperativ sind, gewalttätig werden oder gar versuchen zu fliehen, werden Sie sofort wieder in Verwahrung genommen.«

Lilas Hände ballten sich in ihrem Schoß zu Fäusten, bereit, dem Roboter die Platine herauszuschlagen.

»Für mich als Custos spielt Zeit keine Rolle«, begann der Alice-Roboter nachdenklich, »aber für Sie wäre jeder weitere Tag in der Verwahrung unwiederbringlich verlorene Lebenszeit. Und das ohne die geringste Erinnerung.«

Lila presste die Lippen aufeinander, zwang sich zu äußerlicher Ruhe. »Welchen Tag haben wir heute?«

»Heute ist Freitag, der 12. Oktober 2057.«

Lila rechnete nach. In zwei Monaten würde sie 38 Jahre alt werden. Vor ihrem geistigen Auge flogen einst mögliche Lebensentwürfe vorbei. Karriere, Familie, Kinder … alles für immer außer Reichweite. Sie konnte es noch nicht glauben, nicht fühlen. Sie war doch noch jung gewesen – vor kurzem. Die Vorstellung, tatenlos an ein Bett gefesselt und zum Schlafen gezwungen zu sein, bis nur genug Zeit verstrichen war, ließ sie innerlich erbeben. Ihr war, als wären die Grauen Herren aus dem Kinderbuch Momo Wirklichkeit geworden und hätten ihr die Lebenszeit abgesaugt.

»Ich werde keinen Ärger machen«, sagte sie leise.

»Sehr schön. Dann können wir ja mit dem Programm anfangen.« Der Alice-Roboter klatschte fröhlich zweimal in die Hände, holte einen Reader hervor und legte ihn vor Lila auf den Tisch. Es war das gleiche Modell, das auch Lila in ihrem Zimmer vorgefunden hatte. Ein schlichtes, graues Tablet, an dessen Oberseite ein dezentes Logo eingraviert war: ein Mann mit einer brennenden Fackel. »Wir haben jede Menge zu bieten. Sie werden staunen. Es gibt Spiele, Musik und Wellness, außerdem können Sie aus einer Vielzahl von Kursen wählen: Fortbildungen, Sprachen lernen, Fühlfilme, Bücher, Zeitschriften, alles, was das Herz begehrt. Wir haben anhand Ihrer früheren Interessen einen vorläufigen Stundenplan für Sie zusammengestellt. Nichts davon ist verpflichtend, Sie können jederzeit einen anderen Kurs besuchen. Außerdem ermuntern wir Sie, Kontakt zu anderen Teammitgliedern aufzunehmen. Tauschen Sie sich ruhig aus. Reden hilft.«

»Teammitglieder? Sie meinen die anderen Verbrecher hier?«

»Verbrecher ist ein Wort, das wir sehr ungern benutzen, Frau Richter. Selbstverständlich können Sie sich über jedes Teammitglied anhand seines Bürgerprofils informieren. Aber vermeiden Sie üble Nachrede. Das macht schlechte Stimmung.«

»Was ist mit Internet? Linsen? Nachrichten? Kann ich meine Freunde anrufen und ihnen sagen, dass es mir gut geht?«

»Nein, die Kommunikation mit der Außenwelt ist Ihnen untersagt. Ihre Freunde und Verwandte können sich aber über Sie mithilfe Ihres Bürgerprofils informieren. Sie werden erfahren, dass Sie sich im Internat befinden und es Ihnen gut geht.«

»Darf ich besucht werden?«

»Nein.«

»Bekomme ich mal Freigang?«

»Nein, tut mir leid.« Der Alice-Roboter sah Lila mitfühlend an und legte ihr die Hand auf die Schulter. »Sie werden voraussichtlich den Rest Ihres Lebens bei uns verbringen. Da ist es nur gut, wenn wir ein harmonisches Team werden. Ich weiß, es ist am Anfang schwer, aber Sie werden sich schon noch an uns gewöhnen. Und damit das schneller geht, empfehle ich Ihnen, gleich den ersten Kurs zu besuchen. In zehn Minuten beginnt die Chorprobe.«

5. KAPITEL

Lila ging nicht zur Chorprobe, sondern an den Strand. Die Villa Baltic war ein altes Ostseebad, dessen Garten sich nach einigen hundert Metern in eine sandige Dünenlandschaft verwandelte. Schmale, mit Pflastersteinen ausgelegte Pfade führten zu verschiedenen Strandabschnitten, zu denen Schilder in halbverwittertem Kunstholzschick den Weg wiesen.

Lila folgte dem Pfad DÜNENWANDERUNG und begann langsam zu traben. Früher war sie oft laufen gegangen – allein und meist ohne vorgegebene Route. Einfach nur unterwegs zu sein erfüllte sie mit einem Gefühl von Freiheit. Doch ihr Glück währte nur kurz. Eine Überwachungsdrohne surrte heran, verharrte über ihrem Kopf und sagte: »Verlangsamen Sie Ihr Tempo. Sie dürfen sich lediglich mit einer Maximalgeschwindigkeit von 1,5 Metern pro Sekunde fortbewegen.«

»Warum?«

»Das ist für Sie irrelevant.«

Lila schnaubte verächtlich.

»Und wie schnell sind 1,5 Meter pro Sekunde?«

»Gemächliches Schlendern.«

»Als ob du wüsstest, was das ist, du hast ja nicht mal Beine, du Brummkreisel.«

»Der Ton macht die Musik, Frau Richter!«, sagte die Drohne plötzlich mit der Stimme der Rezeptionistin. »Zu Ihrer eigenen Sicherheit weise ich Sie darauf hin, dass wir im Internat auf das Sozialpunktesystem verzichten. Sollten Sie gegen die Regeln verstoßen, werden Sie sofort, ich wiederhole, sofort in Verwahrung genommen. Haben Sie das verstanden?«

»Ja.«

»Gut.« Die Drohne erhob sich summend in die Luft, wo sie schon bald Lilas Blicken entschwand.

Also ging Lila langsam weiter, immer darauf bedacht, ihr Tempo zu drosseln, was sich komisch anfühlte, denn ihre Beine waren wie Streichhölzer, dünn und ungelenk.

Nach ein paar Minuten fand sie sich an einem scheinbar verlassenen Strandabschnitt wieder. Der Wind zerrte kräftig an ihrem roten T-Shirt und zerpflückte die Wellen vor ihr. Sie sog die frische, salzige Luft ein und genoss einen Augenblick die Illusion von Freiheit. In hundert, in tausend Jahren würde der Strand immer noch Strand sein, würde das Meer immer noch genauso klingen wie jetzt. Doch die Roboter und ihre schreckliche Optimalwohlökonomie, in der alles optimiert und jeder nur an einem Platz in der Gesellschaft richtig funktionieren durfte, würden irgendwann zugrunde gehen. Nichts war für die Ewigkeit!

Aber was sollte sie bis dahin tun? Den Rest ihres Lebens in diesem goldenen Käfig verbringen? Absurd. Ein Jahr würde sie aushalten. Vielleicht sogar fünf. Aber fünfzig, sechzig? Verrückt! Sie dachte an die Tablette Aeterdormol, die statt eines Begrüßungsbonbons auf ihrem Kissen gelegen hatte. Die Roboter wussten wohl recht genau, dass manche es hier nicht lange aushielten. Kein Zweifel, sie musste fliehen. Bei dem Gedanken wollten ihre Beine wieder schneller werden, doch Lila zwang sich, das Spaziertempo beizubehalten.

Links das Meer, rechts die Dünen, die von wildem Strandhafer bewachsen waren, wanderte sie Richtung Nordosten. Bald schon war das herrschaftliche Gebäude der Villa Baltic hinter den Hügeln verschwunden, und nur noch vereinzelte Bäume säumten den Strand. Lilas Waden schmerzten, ihre Füße wurden bleischwer, und mit jedem Schritt rieselte Sand in die Schuhe. Ihr Atem ging schneller. Die fünf Jahre Verwahrung waren nicht spurlos an ihrem Körper vorübergegangen. Doch sie zwang sich, weiterzugehen. Wenigstens so weit, wie sie es selbst vermochte.

Nachdem sie sich etwa zehn Minuten durch den Sand gekämpft hatte, erschien am Horizont ein matter grauer Schimmer. Zuerst dachte sie, die Küste mache eine Biegung oder es gäbe einen Anlegesteg, doch je näher sie ihm kam, desto mehr wuchs der Schimmer zu einer massiven Wand, die Hunderte Meter ins Meer hineinragte. An Land hatte sie eine Höhe von gut und gern fünfzehn Metern. Sie war glatt, grau und unüberwindlich. Ihre Oberfläche war makellos, keine Absätze oder rauen Stellen waren zu erkennen, nicht einmal ein Riss. Wie aus einem Guss trennte das graue Band die Welt in drinnen und draußen. Lila trat ganz nah heran und legte die Hand an die Mauer. Nichts geschah.

Na klar, dachte sie, was soll auch passieren? Ich stehe ganz allein vor einer Mauer, und Hunderte Überwachungskameras nehmen auf, wie ich außer rumstehen und dumm gucken überhaupt nichts tun kann.

Sie trat einen Schritt zurück und blickte nach oben. Die Oberkante war mit scharfkantigem Stacheldraht gesichert. Wahrscheinlich unter Strom und vergiftet!, dachte sie.

Dann wartete sie. Doch kein Alarm ertönte, niemand kam vorbei, um sie zu verwarnen. Niemand interessierte sich für sie, denn offenbar war sie zu unwichtig, zu ungefährlich und bedeutungslos. Versuchsweise trat sie gegen die Wand, und sofort tat ihr Fuß weh. Als nach einer gefühlten Ewigkeit immer noch nichts passiert war, hockte sie sich hin und urinierte am Fuß der Mauer. Doch auch das interessierte keinen. Endlich drehte sie um und stapfte zurück in Richtung Villa Baltic.

An der Wegkreuzung mit den Schildern kam ihr ein Mann entgegen, der tadelnd den Kopf schüttelte. »Wenn Sie sich umbringen wollen, gibt es einfachere Methoden.«

»Was?«

»Es ist eiskalt, und Sie laufen nur mit T-Shirt am Strand herum. Ziehen Sie sich lieber etwas an. Wenn Sie sich eine Lungenentzündung holen, stecken die Sie gleich wieder in die Verwahrung.«

»Wirklich?«

»Ja, das ist einfacher, wenn Sie Bettruhe halten und Medikamente nehmen müssen. Aber ich denke, nach ein, zwei Wochen sind Sie wieder draußen.«

»Woher wissen Sie das?«

»Ich habe es ausprobiert«, sagte der Mann und ging weiter.

»He, warten Sie.«

»Was ist?« Er drehte sich um und sah sie mit einer Mischung aus Missbilligung und Ungeduld an. Der Wind hatte seine grauen Locken zerfurcht und verlieh seinem Gesicht den Ausdruck einer wilden griechischen Gottheit. In ihrem früheren Leben hätte Lila den alten Zausel gehen lassen und sich nicht weiter um ihn geschert, doch jetzt war alles anders.

»Sie sind so ziemlich der erste Mensch, mit dem ich seit fünf Jahren spreche.«

»Ja, und?«

»Na ja … ich weiß auch nicht, ich dachte, wir unterhalten uns kurz über Belangloses, tauschen Freundlichkeiten aus, und Sie sagen mir, wie man hier über die Runden kommt.«

»Dazu sage ich nichts. Über die Runden muss jeder selbst kommen.«

»Können Sie nicht ein bisschen freundlicher sein?«

»Wenn Sie auf den Teamgeist anspielen, vergessen Sie’s. Ich bin kein Teammitglied und werde es auch nicht werden. Ich bin ein politischer Gefangener. Das darf man nicht vergessen. Wenn man aufhört, die Dinge beim Namen zu nennen, dann hört man auch auf, sich ihrer Bedeutung bewusst zu sein.«

»Ich weiß gar nicht, warum ich hier bin.«

»Sehen Sie! Das ist ein Skandal. Sie sollten Ihren Anwalt anrufen dürfen, gemeinsam die Gerichtsakten einsehen und sofort in Berufung gehen.«

»Haben Sie das gemacht?«

»Nein.«

»Warum nicht?«

»Ich weiß ja, warum ich hier bin.«

»Warum sind Sie hier?«

»Das würde jetzt zu weit führen, Sie wären erfroren, bevor ich fertig wäre.«

»Aha, aber mit Ihrem Anwalt haben Sie drüber gesprochen?«

»Nein.«

»Warum nicht?« Der Mann starrte sie aus großen Augen an, als habe sie etwas sehr Dummes gesagt. Dann presste er die Finger gegen seine Nasenwurzel und sagte schließlich: »Ich habe keinen Anwalt. Es gibt keine Anwälte mehr. Nur noch Bürgerprofile, Optimalwohlentscheidungen und schreckliche Roboter. Und jetzt entschuldigen Sie mich, ich muss zur Mauer.«

»Da war ich gerade, da ist gar nichts.«

»Ich weiß, deswegen muss ich ja hin.«

»Wie bitte?«

»Ich muss protestieren.«

»Hab ich auch versucht, hat aber niemanden interessiert.«

»Da irren Sie sich. Alles wird aufgezeichnet und in Akten vermerkt. Und Akten sind Fakten. Ich will mir nicht nachsagen lassen, dass ich nicht unmissverständlich Einspruch gegen meine Haft erhoben hätte.«

»Na dann, viel Erfolg.«

»Danke. Gehen Sie rein und wärmen Sie sich auf. Ich werde Sie später kontaktieren.« Mit diesen Worten marschierte der Mann weiter, genau den Pfad entlang, den Lila gekommen war.

Sie kehrte in ihr Zimmer zurück, wo sie sich ein heißes Bad einließ und die verkrampften Waden massierte. Neben die Wanne stellte sie einen Stuhl, auf dem sie ihren Reader platzierte. Nach einer Weile fühlte sie sich stark genug, um ihr eigenes Bürgerprofil anzusehen.

Name: Richter, Paula (genannt Lila)

Art: Biologischer Mensch

Geburtsdatum: 13.12.2019

Integration: Vollkommen

Familienstand: Ledig

Sozialpunkte: 0 / Pirete Bürgerin im Internat

Letzte Wohltat: Verjährt

Ausbildung: Studium der Philosophie, LMU München (2,0), 2044

Erwerbstätigkeit: Kontemplation

Wohnort: Internat Kühlungsborn

Aufenthaltsort: Internat Kühlungsborn

Straftaten:

Hochverrat [mehr …]

Planung und Vorbereitung einer staatsgefährdenden terroristischen Straftat [mehr …]

Anwerben und Anstiftung zum Vollziehen einer staatsgefährdenden terroristischen Straftat [mehr …]

Mitgliedschaft in, Organisation und Finanzierung einer staatsgefährdenden terroristischen Vereinigung [mehr …]

Planung eines staatsgefährdenden terroristischen Attentats [mehr …]

Gefährlicher Eingriff in die Telekommunikationswege [mehr …]

Datendiebstahl, Datenmanipulation und Datenlöschung [mehr …]

Sachbeschädigung [mehr …]

Körperverletzung [mehr …]

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte [mehr …]

Beleidigung des Gerichts [mehr …]

Besondere Verdienste: Keine

Lila klickte auf den Punkt HOCHVERRAT und las sich die Details zu ihrer Verhaftung und dem anschließenden Strafprozess durch. Bei jedem Absatz blitzten Erinnerungsfetzen durch ihr Bewusstsein.

Sie war Vorsitzende der Revolutionsgarden gewesen – zumindest des Ortsverbands München-West. Die Revolutionsgarden waren eine geheime Untergrundorganisation gewesen, die sich die Zerstörung der Optimalwohlökonomie zum Ziel gesetzt hatte. Vor fünf Jahren hatte es überall im Land revolutionäre Zellen gegeben, aber sie hatten aus Vorsicht kaum Kontakt zueinander gehabt, sodass niemand genau wusste, wie groß die Bewegung tatsächlich gewesen war.

Eines Tages hatte Lila einen Mann zu einer ihrer Sitzungen mitgebracht: Samson Freitag.

Als sie an ihn dachte, spannten sich alle Muskeln in ihrem Körper an, und hätte sie sich im Spiegel betrachtet, hätte sie eine einzelne blaue Vene gesehen, die dick an ihrem Hals hervortrat. Nichts in ihrem Leben bereute sie mehr. Hätte sie ihn doch damals einfach in Ruhe gelassen. Hätte sie ihn in der U-Bahn einfach nicht angesprochen, dann wäre er jetzt im Internat und sie in Freiheit.

6. KAPITEL

Lila hatte Samson Freitag bei ihren routinemäßigen Recherchen gefunden, bei denen sie die Bürgerprofile nach geeigneten Mitgliedern für ihre Revolutionsgarden durchsuchte. Samson schien der ideale Kandidat zu sein. Er war Lebensberater gewesen, hatte seinen Job und seine soziale Stellung aber innerhalb kürzester Zeit durch widrige Umstände verloren. Er hatte keine Freunde, keinen Kontakt zur Familie und keine Zukunftsperspektive. Er stand sogar kurz davor, ins Internat geschickt zu werden. Sein Schicksal rührte Lila, und sie hatte – kaum, dass sie sein Bild gesehen hatte – sofort das Gefühl, den Richtigen gefunden zu haben.

Doch er hatte ihre Erwartungen enttäuscht. Er war zu weich, zu systemtreu gewesen und hatte das Gefängnis und die soziale Ächtung ihrem Angebot, sich der Gruppe anzuschließen, vorgezogen. Aber nicht nur er war davor zurückgeschreckt, Ercan Böser, den Vorsitzenden der Partei der Optimierer, zu ermorden. Auch eingeschworene Mitglieder der Revolutionsgarden waren bei diesem Vorschlag zusammengezuckt. Jeder von ihnen schimpfte über das System und berichtete regelmäßig von neuen Schikanen und Sanktionen durch die Sicherheitsroboter, von Freunden, die bestraft oder verhaftet worden waren. Aber als es darum ging, was sie als Nächstes tun, welche Aktion sie planen sollten, wurden alle bemerkenswert schmallippig. Einerseits hassten sie Böser und wollten ihn loswerden, andererseits konnte es sich keiner vorstellen, den Dolch selbst in die Hand zu nehmen und dem Mann in den Rücken zu rammen.

Als Lila sich dazu bereit erklärte, wurden die andern im Raum unruhig und entfernten sich unbewusst einige Zentimeter von ihr. Sie sahen Lila plötzlich mit anderen Augen. Und sie erkannte, dass ihre Untergrundorganisation ein zahnloser Tiger war. Ein Haufen Freizeitrevoluzzer, die von ihrem Wohlstand in der Optimalwohlökonomie verweichlicht waren. Keiner von ihnen war bereit, seinen Kopf für die Sache zu riskieren.

Wo sie wohl alle gelandet waren? Lila beschloss, später nach ihren Gefährten zu suchen und erst einmal ihre eigene Geschichte lückenlos nachzuvollziehen, denn das Chaos in ihrem Kopf ordnete sich nur langsam. Die Angaben in dem Dossier halfen ihr, sich zu erinnern.

Am Tag nach dem denkwürdigen Treffen der Revolutionsgarden hatte sie die Neuigkeiten aus dem System überprüft und nach auffälligen Bürgerprofilen gesucht. Und dabei entdeckte sie zwei Dinge. Zum einen war da eine neue Linsenaufzeichnung von Samson Freitag, die sich als stümperhaft getarnter Hilferuf entpuppte. Samson hatte Lilas Verkleidung, die sie getragen hatte, um sich vor den Überwachungsalgorithmen zu verstecken, als Feenkostüm missinterpretiert. Jetzt rief er seine Fee, flehte sie an, zu ihm zu kommen. Doch Lila konnte und wollte ihm nicht zu Hilfe eilen. Es gab nichts, was sie für ihn hätte tun können. Und insgeheim erfüllte sie der Hilferuf mit Genugtuung. Samson hatte die Wahl gehabt, aber er hatte sich gegen sie entschieden. Pech gehabt.

Als sie die nächste Nachricht öffnete, bereute sie den vorherigen Gedanken, denn Samson Freitag war verstorben. Todesursache: Herzinfarkt. Plötzlich tat er ihr leid. Er war auch nur ein Opfer des Systems gewesen. Einer, der auf der Suche nach seiner eigenen Rolle gewesen war, auf der Suche nach Bedeutung. Und dann einfach, zack weg. Eigentlich war er nett gewesen. Und besessen davon, immer das Richtige zu tun. Das hatte ihm am Ende das Herz gebrochen.

Die Wochen danach kamen ihr rückblickend wie ein unwirklicher Traum vor. Die letzten glücklichen Tage vor der Katastrophe. Lila wollte ihren Plan, Ercan Böser umzubringen, in die Tat umsetzen. Es erschien ganz leicht. Die Presseabteilung hatte ihnen mitgeteilt, dass der neugewählte Minister für Roboterfragen und Digitales die Doppelherzeinrichtung in Grafrath besuchen würde, in der Lila als Geschäftsführerin arbeitete. Ihre Komplizin Aida sollte dafür sorgen, dass Böser Lila als Dame für das Séparée auswählen würde. Dort wollte sie ihm gefügig sein, um sein Misstrauen zu zerstreuen, und ihm dann eine Tablette Aeterdormol ins Wasser mischen. Oder einen Kabelbinder beim Fesselspiel zu fest zuziehen. Oder, wenn es gar nicht anders ging, ihm das große Küchenmesser mitten ins Herz stoßen, wenn er schlief. Lila hatte alles vorbereitet, mit Aida verschiedene Abläufe durchgespielt, Utensilien besorgt und die Schubladen im Séparée damit bestückt.

Aber so weit kam es nicht. Im letzten Augenblick sagte Böser ab, und die großartigen Pläne lösten sich in Luft auf. Da wurde ihr bewusst, wie klein und unbedeutend sie und ihr stümperhafter Mordplan gewesen waren. Jetzt stand sie ohne Strategie da, ohne Perspektive. Sie würde weiterhin zur Arbeit gehen, würde weiterhin so tun, als sei sie eine durchschnittliche Bürgerin – eine Wohltat pro Woche als Ethiklehrerin für Grundschüler –, und weiterhin einmal pro Monat die geheimen Treffen der Revolutionsgarden München-West leiten, die niemals geeignet wären, das System zu stürzen.

Doch dann war Samson zurückgekehrt. Wie in einem Albtraum.

In der heißen Badewanne zitterte Lila vor Aufregung und Wut.

Sie war wie jeden Abend in der Doppelherzeinrichtung gewesen, um den Bürokram zu erledigen, Abrechnungen zu machen und E-Mails zu schreiben. Da stürzte plötzlich Aida in ihr Büro. Völlig außer Atem und mit bleichem Gesicht, als hätte sie einen Geist gesehen.

»Er ist hier. Lila, komm schnell!«

»Wer ist hier?«

»Samson Freitag ist hier!«

»Das kann doch nicht sein, der ist doch schon seit Wochen tot.«

»Eben! Schnell!«

Lilas Gedanken rasten. Hatte er seinen Tod nur vorgetäuscht? War er in Wahrheit untergetaucht? Das würde der Bewegung der Revolutionsgarden neues Leben einhauchen, neuen Sinn. Oder war es eine Falle? Sie hatte keine Zeit, lange nachzudenken, und hastete mit langen Schritten hinter Aida her.

Sie fanden ihn in einem Séparée auf dem Boden kniend, die Hände fest auf die Ohren gepresst, am ganzen Körper zitternd. Er murmelte vor sich hin. Lila beugte sich herab und hörte, dass er zählte.

»Ich muss nach vorne, bevor jemand etwas bemerkt«, sagte Aida stotternd und verschwand durch den dunklen Gang.

Lila betrachtete Samson. Er sah aus wie ein Kind, das nicht hören wollte, dass seine Eltern es ausschimpften. Er war verwirrt, verzweifelt und bat sie um Hilfe. Und obwohl sie von seinem Tod gewusst hatte, ja selbst die Videoaufzeichnungen seiner Beerdigung gesehen hatte, wünschte sie sich so sehr, ihm glauben zu können. Dabei hatte sie es geahnt – denn sie hatte seinem Hinterkopf überprüft, um sicherzugehen, dass sich dort kein Kabelanschluss befand, das eindeutige Zeichen, dass er ein Roboter und kein Mensch war. Wie töricht von ihr, wie unvorsichtig. Sie hatte auf den ersten Blick keinen Anschluss gefunden und sich damit zufriedengegeben. Ach, hätte sie ihn doch sofort zerstört, bevor er zu sich gekommen war. Stattdessen half sie ihm auf, setzte sich mit ihm aufs Bett und hörte sich seine wirren Worte an, gab ihnen Zeit, sich zu sammeln, alle Ausgänge zu verschließen und die Falle dicht zu machen.

Samson war vollkommen durchnässt, war den ganzen Weg durch den Regen gelaufen. Sie schickte ihn ins Bad, um sich auszuziehen, während sie selbst nach neuer Kleidung für ihn suchte. Als sie zurückkam, war die Transformation bereits abgeschlossen. Verschwunden war der zitternde, unsichere Mann, der sich am liebsten im Boden verkrochen hätte. Vor sie trat eine Gestalt, die nur noch äußerlich an Samson Freitag erinnerte. Denn statt eines Menschen stand ihr nun die tausendköpfige Hydra gegenüber, die sich mit dem Gesicht von Samson Freitag tarnte. Sie hatte es gefühlt, tief in ihrem Herzen, dass dieser Mann nicht der war, der er zu sein vorgab. Aber sie hatte den Gedanken verdrängt, hatte zu sehr gehofft, in ihm endlich den Gefährten gefunden zu haben, mit dem sie das System stürzen konnte.

»Ist alles in Ordnung?«, fragte sie.

»Ja, jetzt schon«, sagte Samson und drehte sich zu ihr, nackt und wie entrückt, selig lächelnd.

»Ich weiß jetzt alles«, sagte er.

»Wie, alles?«, fragte Lila.

»Alles, was es zu wissen gibt.«

»Ist das gut oder schlecht?«

Anstatt zu antworten, sah er sie mit einem Blick an, der ihr Herz für einen Augenblick aus dem Takt brachte. Er lächelte, kam auf sie zu und umarmte sie. Sie hielt noch das Bündel Kleider in den Händen und war zu überrumpelt, als dass sie hätte reagieren können. Sie hatte nicht damit gerechnet, dass er sie umarmen würde. Ach, wäre sie doch zurückgeschreckt, hätte sie doch alles fallen gelassen und wäre gerannt. Wenigstens gerannt. Doch als sich seine Arme um sie schlossen, war bereits alles zu spät, alle Hoffnung vorbei. Sie hörte einen Schrei und wollte sich umwenden, doch sie konnte nicht.

»Lass mich los, das war Aida«, schrie sie.

»Ja, ich weiß«, sagte er mit samtweicher Stimme. »Aida wird gerade verhaftet.«

»Was? Lass mich sofort los!« Sie versuchte, sich aus seiner Umklammerung zu befreien, doch sein Körper war nicht mehr menschlich und hielt sie fest wie ein Schraubstock. Sie wand sich, trat und schlug ihn, so fest sie konnte, doch er rührte sich keinen Millimeter, sagte nur sanft: »Auch du bist jetzt verhaftet, Lila.«

In diesem Moment wurde die Tür aufgerissen, und ein Dutzend Polizisten und Sicherheitsroboter stürmte das Séparée. Die Menschen schienen kurz verwirrt, doch die Sicherheitsroboter mit den tellergroßen Händen zögerten nicht, nahmen Lila aus Samsons Umarmung und legten ihr Handschellen an.

»Lila, du wirst vorläufig festgenommen. Dir wird Hochverrat vorgeworfen, außerdem versuchter Mord. Wir sehen uns bei der Verhandlung«, sagte Samson, während er eine Unterhose vom Boden aufhob und sie anzog.

Danach führten die Sicherheitsroboter Lila ab. Sie sträubte sich, versuchte sich loszureißen, doch nichts half. Im Foyer folgten ihr die schockierten Blicke der Doppelherzbesucher nach draußen, wo gerade ein Polizeiwagen abfuhr, womöglich mit Aida. Das nächste Auto war für sie vorgesehen. Die zwei Wachroboter bugsierten sie hinein und schnallten sie in den Sitz, völlig unbeeindruckt von Lilas Tritten und Flüchen, bis sie sicher verstaut war. Sie spuckte ihnen hinterher, als sie aus dem Wagen kletterten. Da bemerkte sie Samson, der vor der offenen Tür stand und alles gelassen beobachtet hatte. Er lächelte sie an, die Hand zum Gruß gehoben.

»Hab keine Angst, Lila. Alles wird gut. Jeder an seinem Platz.«

Lila lehnte sich zurück ins heiße Badewasser und atmete tief durch. Die Erinnerungen an die Nacht ihrer Verhaftung zuckten vor und zurück wie ein kaputter Film. Immer wieder Samson, zusammengekauert auf dem Boden, dann Samson, der sie umarmte, die Roboter, die sie abführten, und Aida, die in ihr Büro stürmte, alles immer wieder ohne Pause, ohne Ende, als würde dieser Moment ewig dauern. Doch in Wahrheit hatte sich alles innerhalb weniger Minuten abgespielt, und es war fünf Jahre her.

Natürlich hatten sie am Ende alles über sie und die Revolutionsgarden herausgefunden. Samson war der beste Zeuge und konnte vor Gericht Namen und Gesichter identifizieren und Wort für Wort wiedergeben, was bei dem Treffen vier Wochen zuvor besprochen worden war. Und wie sich herausstellte, gab es selbst in den Doppelherzeinrichtungen keine echte Privatsphäre: Vor Gericht wurden Videoaufzeichnungen von versteckten Kameras präsentiert, die zeigten, wie Lila und Aida ihren Mordplan ausheckten. Nicht zuletzt deshalb hatte Böser seinen Besuch in der Doppelherzeinrichtung abgesagt. Aber man hatte sie noch ein bisschen zappeln lassen. Der Staatsanwalt machte in der Verhandlung keinen Hehl daraus, dass Lila nach Samsons Tod und der Analyse seines Gedächtnisses nur zu diesem Zweck in Freiheit gelassen worden war: um bei der Transformation der sichere Hafen für die Verschmelzung der Hardware mit seinem Charakterprofil zu sein. Er hatte noch einige technische Details hinzugefügt, die nicht in Lilas Gedächtnis haften geblieben waren, doch so viel hatte sie sich gemerkt: Samson war zu ihr gekommen, weil sie der einzige Mensch gewesen war, dem er vertraut hatte. Der Dank dafür war bitter.

Vor der Urteilsverkündung fragte der Richter, ob Lila ihre Mordabsicht bereue und dies zu Protokoll geben wolle. Aber sie sagte nichts. Sie schämte sich lediglich für ihre eigene Unzulänglichkeit und Unfähigkeit. Trotz allem, was sie über das System und die Roboter gewusst hatte, hatte sie ihre Gegner unterschätzt. Nein, sie bereute nur ihre eigene Dummheit.

Als das Urteil schließlich gesprochen wurde, gab es keinen Zweifel. Lila war schuldig und wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Worte Verwahrung und Internat waren sicher auch gefallen, doch daran erinnerte Lila sich nur noch schemenhaft. Der Schock war viel zu groß. Wie betäubt hatte sie sich abführen lassen, und dann, einen Wimpernschlag später, war sie plötzlich hier, fünf Jahre älter und ohne die geringste Erinnerung an die verlorenen Jahre.

7. KAPITEL

Die verlorene Lebenszeit war für Lila ein Schock, den sie körperlich spürte. Ihr Magen zog sich zusammen, der Rachen füllte sich mit Schleim, und ihre Lippen zitterten. Fünf Jahre ihres Lebens einfach weg, für immer verloren, ohne Sinn, ohne Zweck. Lila verzog den Mund zu einem stummen Schrei. Sie presste die Hände über ihr Gesicht und weinte. Weinte über sich selbst und ihr schreckliches Schicksal und die Ungerechtigkeit und Hoffnungslosigkeit, weinte so lange, bis das Badewasser nicht mehr warm war und die Kälte Nüchternheit brachte.

Die Tränen versiegten, und Lila hielt inne. Sie betrachtete das saftige Grün des Echtmoosfußbodens, die weißen Fliesen, kleine rote Ränder, die winzige Algen erahnen ließen, die sich durch die perfekte Sauberkeit des robotergeputzten Bads gekämpft hatten. Sie war hier. Sie war nicht mehr in der Verwahrung, sondern in einem Gefängnis. Auch wenn ihr Zimmer keine Gitter besaß und sie keine sichtbaren Ketten trug, war sie doch eine Gefangene. Aber kein Gefängnis war vollkommen sicher. Sie musste ausbrechen, musste sich einen Weg suchen, irgendwie. Dazu brauchte sie Informationen, Mut und Glück. Für zwei der drei Faktoren konnte sie sorgen. Lila schlug mit beiden Fäusten auf die Wasseroberfläche und versprach sich selbst mit fester Stimme: »Ich schaffe das! Ich kann das! Ich bin stark!«

Dann stieg sie aus der Wanne, trocknete sich flink ab und zog neue Kleidung an. Die stoppelkurzen Haare waren schon trocken, bevor sie das T-Shirt übergestreift hatte. Frisch und ausgeruht setzte sie sich mit dem Reader an ihren kleinen Tisch. Als Erstes wollte sie sich über die anderen Häftlinge informieren. Vielleicht gab es hier jemanden, den sie von früher kannte. Doch auf der schier endlosen Liste war ihr niemand geläufig. Wahllos klickte sie auf die Namen, woraufhin ihr jedes Mal ein kurzes Bürgerprofil angezeigt wurde. Sie sah ein Foto, das Geburtsdatum und den Grund für den Aufenthalt im Internat samt Urteil und Strafverfahren. Sonstige persönliche Informationen, wie Lebenslauf oder private Netzwerke, wurden ihr nicht angezeigt.

Rita Berger war hier wegen Fleischkonsums und schwerer Körperverletzung.

Manuel Vogt: Drogenhandel und Geldwäsche.

Annabel Kraus: Betrug und versuchte Roboter-Verlebung. Was wohl Verlebung war? Lila scrollte durch das Profil und fand heraus, dass die Frau vergeblich versucht hatte, einen Basileus mit der Typenbezeichnung B334 Eva mit einem Golfschläger zu zerstören, nach eigener Aussage, weil er ihr den Arbeitsplatz als Geschichtslehrerin weggenommen hatte. Das war also Verlebung. Einen Roboter zu zerstören galt nicht mehr nur als reine Sachbeschädigung.

Der nächste Insasse, Konstantin Dupont, wurde wegen zwanzigfachen Mordes und dem Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion verurteilt.

Sandra Talpin hatte offenbar ihren Ehemann umgebracht.

Rudolf Samsa hatte nicht nur illegales Schweinefleisch, sondern wohl auch seine Nachbarin gegessen.

Nach Heinz Alkan – schwere Körperverletzung und Raubmord – schloss Lila die Liste der Teammitglieder. Das hörte sich nach einer ganz schlechten Wohngegend an. Die einzige Person, mit der sie sich eine Flucht auch nur ansatzweise vorstellen konnte, war die Frau mit dem Golfschläger. Mit den anderen wollte sie lieber nicht in eine Extremsituation geraten. Aber sie hatte noch viel Zeit, sich die Profile aller Insassen anzusehen und einen geeigneten Komplizen zu finden.

Abgesehen davon musste sie mehr über das Internat herausbekommen, bevor sie eine Flucht überhaupt ernsthaft in Betracht ziehen konnte. Wo war sie? Wie war das Internat aufgebaut? Was gab es für Mitarbeiter, für Zugangswege, und zu welchen Zeiten wurde Essen geliefert, neue Gefangene gebracht oder entlassen?

»Was ist die Villa Baltic?«, fragte sie laut.

Die Antwort wurde ihr prompt im Display des Readers eingeblendet:

Das im neobarocken Stil gebaute Haus wird 1912 als »Villa Hausmann« vom Architekten Alfred Krause im Auftrag des Berliner Justizrats Wilhelm Hausmann und seiner Frau Margarete Hausmann in Arendsee erbaut. Nach dem Tod des kinderlosen Ehepaars wird die Villa mit ihrem großzügigen Park, der direkt an die Ostsee grenzt, an die Berliner Hochschule für die Wissenschaft des Judentums vererbt, die es ab 1931 als Erholungsheim, Tagungsort und Treffpunkt für jüdische Akademiker verwendet. Nach der Machtergreifung der Nazis werden die Juden enteignet und aus Arendsee vertrieben oder deportiert. Die Villa geht in den Besitz der Gemeinde über, die sich von nun an Kühlungsborn nennt. Nach dem Krieg dient die Villa über Jahre hinweg der DDR-Bevölkerung als Kurt-Bürger-Erholungsheim. Nach der Wiedervereinigung wird der Bau, den man nun Villa Baltic nennt, mehrmals verkauft, der Betrieb wird in dieser Zeit jedoch eingestellt. Das Haus verfällt. 2025 kauft die Stadt Kühlungsborn das Anwesen zurück und eröffnet es nach umfassenden Renovierungsarbeiten als Hotel- und Freizeitanlage. 2045 geht die Villa Baltic in den Besitz der Agentur für Justizvollzug über, die das Anwesen in ein Internat umwandelt, in dem ab 2048 pirete Bürgerinnen und Bürger zur Resozialisierung untergebracht werden.

Dazu gab es nur ein einzelnes Bild, das den Eingang des Hauses zeigte, der Lila wieder an das Maul des gestrauchelten Riesen erinnerte. Der Zellenblock, in dem sich auch ihr Zimmer im 4. Stock befinden musste, war nicht zu sehen.

Das Haus hatte schon viele Namen und viele Besitzer gehabt, und jeder hatte versucht, ihm seinen Stempel aufzudrücken, und wohl gedacht, jetzt die richtige Verwendung gefunden zu haben, doch nichts war für immer!

Bald wird die Villa als »Villa der Ausbrecher« bekannt sein, dachte Lila und wagte ein hoffnungsvolles Lächeln.

Als sie keine weiteren interessanten Informationen mehr fand, spielte sie am Reader herum, fuhr mit dem Finger über die Spaltöffnungen und das Logo des Mannes mit der Fackel, um einen Blick ins Innere werfen zu können, doch die äußere Hülle war makellos und ohne Spezialwerkzeug nicht aufzubekommen. Dann startete sie das Gerät neu, bei dem es sich zwar um ein ihr unbekanntes, neues Modell handelte, dessen Basissoftware sie aber noch von früher kannte. Als Erstes überprüfte sie die verschiedenen drahtlosen Netzwerkverbindungen und die Zugriffsrechte. Doch außer ihrem Reader war kein anderes Gerät in Reichweite. Sie veränderte die Benutzereinstellungen, die Sicherheitsprotokolle, versuchte ein paar gängige Hacks, die sie noch aus den Zeiten bei den Revolutionsgarden kannte, doch nichts änderte sich. Auch als sie versuchte, sich Root-Zugang zum Betriebssystem zu verschaffen, musste sie bald aufgeben. Der Reader war sehr gut konfiguriert und gesichert und für sie ohne weitere Hilfsmittel nicht zu knacken. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Nach wie vor hatte sie lediglich Zugriff auf die eingeschränkten Bürgerprofile ihrer Mitgefangenen, allerhand Verhaltensregeln, Hausordnungen und Gesetzestexte, außerdem gab es den Speiseplan sowie eine Übersicht über das Unterhaltungsprogramm.

Auf einer nicht maßstabsgetreuen Übersichtskarte entdeckte sie im vierten Stock nicht weit von ihrem eigenen Zimmer das Unterhaltungskabinett, einen Raum mit Karten-, Brett- und Videospielen. Das wollte sie sich genauer ansehen.

Den Reader in der Hand, verließ sie ihr Zimmer, ohne sich umzublicken oder es abzuschließen, denn sie besaß weder einen Schlüssel noch Wertgegenstände. Außerdem war sie sich sicher, dass jeder Zentimeter und jede Person lückenlos überwacht wurden. Sie konnte sich also ganz frei bewegen und gehen, wohin sie wollte – ein Sicherheitsroboter würde sie aufhalten, wenn sie etwas Verbotenes tat. Und hatte der Alice-Roboter sie nicht ermutigt, andere sogenannte Teammitglieder kennenzulernen? Vielleicht konnte sie dort den ersten Kontakt zu möglichen Fluchthelfern herstellen.

Der Flur schien kein Ende zu nehmen. Zimmer reihte sich an Zimmer, dazwischen immer wieder ein Aufzug oder eine Treppenflucht. Fenster sah sie keine, dafür leuchtete die gesamte Decke in einem milchigen Weiß wie ein wolkenverhangener Himmel.

Schon von weitem hörte Lila, dass sie richtig war. Stimmengewirr, Anfeuerungen und Jubelschreie mischten sich unter das elektronische Tuten und Düdeln der Soundchips. Das Unterhaltungskabinett war in etwa so groß wie zwei Tennisplätze und erinnerte Lila an die Sehnsuchtsorte ihrer Jugend: Spielhallen in französischen Urlaubsorten, blitzende, blinkende Zauberhöhlen in Vergnügungsparks. Das hier war der Ort, an dem sich jede Dreizehnjährige wünschte, ihre Nachmittage verbringen zu dürfen, während die Eltern nach spätestens fünf Minuten das Weite suchten. Doch Lila – weder das eine noch das andere – durchstreifte staunend den Saal.