9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

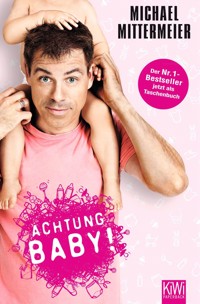

Die Welt für Anfänger – Humorvolle Geschichten eines bayerischen Komikers auf Weltreise Wenn ein Bayer anfängt, die Welt zu entdecken, ist das sehr komisch – für die Welt! Seit Bestsellerautor und Comedian Michael Mittermeier denken kann, ist er Anfänger, daheim und unterwegs. Der erste Schultag, das erste Mal, der erste Urlaub als Paar – alles ging gleich ohne Probe los. Die ersten Auftritte – erst in Bayern und dann in aller Welt. In Die Welt für Anfänger erzählt Mittermeier die schönsten, schrägsten und lustigsten Geschichten aus seinem Leben als Anfänger. Er verliebt sich in die Erotik der Schweiz, lässt sich von schmähverrückten Österreichern an der Nase herumführen, bändigt eine Rockergang in Oberbayern, kämpft mit Animateuren in Hotelanlagen, erlebt ein Wunder in Manhattan, flüchtet vor Amerikanern und Nashörnern in Südafrika und stellt sich dort der Mutter seiner Ängste. Nach Mittermeiers Bestseller Achtung, Baby!, der monatelang auf Platz eins der SPIEGEL-Bestsellerliste stand, sieht man die Welt selbst mit den Augen eines Komikers! »Michael Mittermeier ist nicht nur auf der Bühne ein glänzender Erzähler.« (Hamburger Abendblatt) Seine wahren Geschichten sind rührend, klug und sehr komisch – ein Lesevergnügen für alle Fans von Reise-Abenteuern und bayerischem Humor.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 390

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Michael Mittermeier

Die Welt für Anfänger

Mein Leben in Geschichten

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Michael Mittermeier

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Michael Mittermeier

Michael Mittermeier, geboren 1966, hat mit seinen Soloprogrammen »Zapped«, »Back to Life«, »Paranoid«, »Safari«, »Achtung Baby!«, »Blackout« und »Wild« Millionen Zuschauer in Deutschland, Österreich und der Schweiz begeistert. Seit vielen Jahren spielt er seine englischsprachigen Programme erfolgreich in Großbritannien, Südafrika, Kanada, Amerika, Russland und vielen anderen Ländern. Für seine Auftritte wurde er mit unzähligen Preisen ausgezeichnet, sechsmal erhielt er allein den Deutschen Comedypreis. Sein letztes Buch »Achtung Baby!« (KiWi 1227) stand monatelang auf Platz eins der SPIEGEL-Bestsellerliste.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Seit Michael Mittermeier denken kann, ist er Anfänger, daheim und unterwegs. Der erste Schultag, das erste Mal, der erste Urlaub als Paar – alles ging gleich ohne Probe los. Klar, dass da nicht alles geklappt hat – aber ohne Scheitern gäbe es weniger zu lachen! In diesem Buch erzählt Michael Mittermeier die lustigsten Geschichten aus seinem Leben als Entdecker. Seine Reisen als Comedian und als Tourist führen ihn von Bayern in die Welt. Er verliebt sich in Österreich, entdeckt das Geheimnis der Schweiz, erlebt ein Wunder in Manhattan, flüchtet vor Amerikanern und Nashörnern in Südafrika, lässt sich in England verspotten und blickt dem Weißen Hai ins Auge. Der innere Komiker ist dabei ständig wach und findet fremde Bräuche und vertrauten Unsinn.

Lustig und liebevoll, warmherzig und menschlich – der Global Bayer Mittermeier nimmt uns mit auf die Reise und steckt uns an mit seiner Lust auf Neues.

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

© 2016, 2018, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Alle Rechte vorbehalten

Covergestaltung: www.mediapool.de

Covermotiv: © Olaf Heine

ISBN978-3-462-31604-9

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

Widmung

Prolog

Der Palmesel und das Glitzerhendl

Old Shatterhand in der Schule

Der Anfang vom Ende vom Nikolaus

Glaube, Hiebe, Hoffnung

Das erste Mal?

Apokalypse in Tunesien

Bayrischer Panflötenblues

Die Tour des Ochsen

Österreichischer Schmähtest

Biene Maja auf der Reeperbahn

Das Geheimnis der Schweiz

Einsatz in Manhattan

Abenteuer in der neuen Welt

Mütterversammlung in der Weihnachtsmetzgerei

Begegnungen der anderen Art

Die Pyramiden von New York

Gute Bullen, böse Bullen

Kämpfer des Worts

Der grosse Traum

Das Rauschen davor

Immigration Fight Club

Premierenfieber

Comedy-Battle im Big Apple

¡Hola, muchachos!

Die Safari des Todes

Auf der Suche nach dem Weissen Hai

Gesellenprüfung am Kap der Guten Hoffnung

Epilog

Dank

Anhang

Für Lilly und Gudrun

Prolog

Ich fang gleich an …

… ich muss nur noch mal kurz …

… so, jetzt hab ich’s aber gleich …

… tut mir leid für die kurze Verzögerung, aber wenn ich ein Buch über Anfänge schreibe, sollte das auch meine Lebenswirklichkeit widerspiegeln. Und wenn ich hier pünktlich auf der ersten Seite beginne, würde das meinen Ruf als notorischer Zuspätkommer zerstören. Niemand würde dem vorliegenden Werk Glauben schenken. Ich muss zugeben, ich habe noch nie irgendetwas pünktlich angefangen. Das ist anscheinend in meinem System nicht vorgesehen. Es ist ein Wunder, dass dieses Buch fertig geworden ist, so lange wie ich das Schreiben hinausgeschoben habe. Ich bin selbst ein bisschen überrascht. Aber wer fängt denn heute noch pünktlich an? Es gibt zwar das alte Sprichwort: »Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige«, aber das ist »Bullshit Royal«! Wenn ich König wäre, würde ich auf Pünktlichkeit einen feuchten und trockenen Kehricht geben, ich würde nur noch anfangen, wann ich will. Wer könnte mir denn was? Wer würde mich denn ausschimpfen wollen für meine zeitlichen Unpässlichkeiten?

»Oh, der Herr Staatssekretär meint, wir seien etwas überfällig? Danke, dass er sich freiwillig gemeldet hat, die neuen Stretching-Geräte im Verlies zu testen.«

Das Zitat stammt übrigens von Ludwig VXIII., französischer König ab 1814. Ein französischer König, der gern pünktlich kommt? Das wäre wie ein unbestechlicher römischer Kaiser. Wahrscheinlich saß Ludwig gerade auf seiner VXIII. Mätresse, als er diese Weisheit von sich gab, und die Hoflügenpresse hat einen staatsmännischen Ausspruch daraus gemacht. Ein schöner königlicher Satz in diesem Zusammenhang: »Wer nicht kommt zur rechten Zeit, der muss die nehmen, die übrig bleibt.« Ich jedenfalls mache bei diesem Pünktlichkeitsmist nicht mit. Und wer von Euch Lesern noch nie zu spät gekommen ist, der werfe jetzt das erste Wort, den ersten Stein, oder was auch immer Ihr wollt. Da ich ja nur als analoges Print-Hologramm vor Euch liege, ist es mir ziemlich egal, was oder wohin ihr was auch immer werft.

Übrigens, auf der nächsten Seite geht’s dann aber so was von los. Und wer mir zu diesem frühen Zeitpunkt schon nicht mehr vertraut und das Buch jetzt schon wegwerfen will, dem danke ich zumindest für den Kauf! Aber ich sage auch: Wer jetzt schon aufgibt, ist selbst schuld, denn wenn ich mal anfange, dann lohnt es sich aber so was von …

Entschuldigung, aber bevor ich endgültig anfange, noch eins vorweg: Wir alle sind Anfänger auf dieser Welt. Keiner von uns kommt vorbereitet an. Niemand wird vorher gebrieft, was hier abläuft, wie man sich am besten verhält und auf welche Weise man am effektivsten Schwierigkeiten vermeidet. Keiner von uns darf sich vor seiner Geburt im Worldsurvivalshop mit dem Notwendigsten eindecken, um sein Weltendasein etwas besser zu meistern.

Selbst all die Wiedergeborenen fangen immer wieder von vorn an. Aber vorher wird ihnen anscheinend wie beim Film »Men in Black« mit einem Blitz-Dings das Gedächtnis gelöscht. Die Wiedergeborenen waren zwar schon mal da, haben die ein oder andere Lebenserfahrung gesammelt, aber müssen sich wieder ganz neu ums Karma kümmern. Da habe ich es als Katholik schon besser, egal welchen Mist ich auf Erden baue, solange ich noch kurz vorm Abnippeln zum Beichten gehe, komme ich in den Himmel. Als Wiedergeborener wäre ich sauer auf meinen Gott, der mich in ein Dauerschleifen-Loser-Monopoly schickt: »Gehe ins Leben, begib dich direkt dorthin, gehe nicht über vorheriges Los, ziehe nicht nützliche Informationen ein.« Selbst wenn man im alten Leben Besitzer der Schlossallee war: Im neuen ist die weg! Und es kann sein, dass man als Regenwurm oder als Büchereibuchrückenaufkleberdraufkleber wiederkommt. Da hat’s jeder Wiederkäuer besser als ein Wiedergeborener.

Und es tut mir leid, es zu schreiben zu müssen, aber auch Gott war ein Anfänger. Die Welt war ja, wenn man dem Glauben Glauben schenken möchte, die erste, die Er je gemacht hat. Schon die Umstände wirken für einen Außenstehenden amateurhaft. Das fängt mit dem Tempo an, mit dem Er da rangegangen ist: Sieben Tage und fertig! Wow! Sieben Tage! Da habe ich bei einem Hausbau normalerweise noch nicht mal das erste Angebot der Tiefbaufirma erhalten, von der Genehmigung des Bauamts ganz zu schweigen! Gott muss glücklich gewesen sein, dass Er seinen Bauerschaffungsantrag in keinem Gemeinderat einreichen und mit keinem Baureferenten über Sattel- oder Flachdach, Fenstergröße, Abstand zum Nachbargrundstück und andere für die Menschheit überlebenswichtige Grundregeln diskutieren musste. Warum Er uns ein paar Millionen Jahre später all dies als Bürde auferlegt hat, kann ich mir nur mit Seinem Humor erklären.

Grundsätzlich sage ich: Sieben Tage, mein lieber Gott – Respekt! Eine Woche ist sehr ambitioniert. Eigentlich ein typischer Anfängerfehler: zu hastig, zu wenig Zeit eingerechnet für Details, da ist Schludern programmiert. Und dann Sein Tiefbau-Grundhilfsmittel, der Urknall – da kann man nicht von einer kontrollierten Sprengung sprechen. Gegen so einen Urknall ist eine Atombombe eine halbe Reihe Schweizerkracher. Liebe Schweizer, es tut mir leid, aber kleine Miniböller nennt man bei uns in Deutschland Schweizerkracher. Zum Gender-Ausgleich nennt man diese in der Schweiz Frauenfurz oder Lady Crackers. An dieser Stelle sei noch allen Atheisten, theologischen Grundskeptikern und Physikanbetern, die nicht an Gott oder seine Konkurrenten mit ihren etwaigen Schöpfungsgeschichten glauben, sondern nur an die reine Urknalltheorie, gesagt: Für den weiteren Leseverlauf hier im Buch ist die Glaubensausrichtung irrelevant, denn die Erde ist da, und wir müssen damit leben. Aber als kleiner kritischer Grübler frage ich: Wenn kein Gott am Urknall beteiligt gewesen ist: Wer hat den Schweizer-Urknaller angezündet??? Gotcha!

Aber auch bei Gott gibt es Probleme mit der Logik. In der Genesis – nicht die Band, sondern das erste Buch Mose – steht: »Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde.«

Das ist ja schon mal einiges. Eigentlich eine komplette Grundausstattung. Dann begann die nächste Stufe: »Und die Erde war wüst und öde, und Finsternis lag auf der Urflut … Da sprach Gott: Es werde Licht! Und es wurde Licht.«

Das heißt, Er hat die Erde erschaffen, und dann erst das Licht angemacht! Das hätte auch anders ausgehen können. Schon mal im Dunklen einen Kuchen gebacken? Oder je im Dunklen versucht zu töpfern? Wenn die Hände sagen: »Ich spüre, was für eine tolle kunstvolle Vase das wird«, sagen die Augen, sobald das Licht eingeschaltet ist, etwas anderes, dann ist sehr viel Fantasie gefragt. Aber egal wie verformt oder hässlich dieses Gebilde ist, als Muttertagsgeschenk ist es perfekt. Als Kind muss man nur sagen: »Mama, das habe ich für dich gemacht.« Von Tag zwei bis Tag sechs schuf Gott das gesamte Zubehör, Wolken, Land, Wasser, Büsche, Bäume, Blumen, Gräser – Gott sei Dank gab es vorher das Wasser zum Gießen! Ein sehr durchdachter Schachzug – Sonne, Mond, Sterne, Tiere und Menschen. Und am siebten Tag ruhte Gott. Verdient, würde ich sagen, aber dann waren es ja insgesamt nur sechs Tage Arbeit. Einen Tag vor Abgabetermin fertig – kein Student oder Autor der Welt hat diesen Satz je gesagt (auch ich nicht). So, dann war die Welt erschaffen und Gott ruhte. Übrigens steht in der Bibel nirgends, dass Er je wieder an die Arbeit gegangen ist. Gesehen hat ihn jedenfalls niemand mehr. Alte Handwerkerkrankheit.

Warum hat Gott nur eine Welt erschaffen? Eine Welt ist ja eigentlich gar nichts. Wenn man etwas gemacht hat, was einem gefällt, macht man doch weiter. Kann natürlich auch sein, dass Grandmaster G dachte: »Bitte nicht noch eine.« Ich als Gott hätte viele Welten erschaffen. Warum? Hier würde ein Satz passen von Mario Adorf als großer Unterweltpate im Film »Der Schattenmann«: »Weißt du, warum sich ein Rüde die Eier leckt? Weil er’s kann!« Und im Himmel kann es ja auch langweilig werden. Alles ist dauernd heilig und gut und frohlockend! Oder sind wir Menschen nur Figuren in einem überdimensionalen göttlichen Fantasy-Computer-Spiel? »World of Worldcraft«? Zu abwegig? Ich tue manchmal Dinge, bei denen ich mich später frage: Woher kam diese Schnapsidee? Ich komme mir dann vor wie fremdgesteuert. Habe ich das wirklich aus eigenen Antrieb gemacht – oder saß da jemand an der Konsole?

»Die Welt für Anfänger« mag suggerieren, ich als der Autor wäre ein Profi, der sich super auskennt, ein World-Checker, der erklärt, was man alles besser machen kann, um nicht als Rookie durch diese Welt zu stolpern. Nein! Null! Dies ist keine Anleitung zum Thema »Wie geht eigentlich Welt?«. Ich schildere nur meine Erfahrungen als Anfänger. Wer sich dieses Buch – eines Komikers! – aus falscher Erwartungshaltung gekauft hat, ist entweder …

leichtgläubig (was ja per se nichts Schlimmes ist, aber als geistiger Ministrant durch diese Welt zu gehen, ist kein Zuckerschlecken),

ziemlich verzweifelt,

ein Humorhasser, der voller Schadenfreude lesen möchte, wie der Komiker an der Welt verzweifelt,

ein bisschen verpeilt, weil er dachte, dies sei die Biografie des unehelichen Sohnes einer berühmten Skifahrerin.

Wenn dieses Buch eine Gebrauchsanleitung für die Welt wäre, dann würde der ganze Text hier sowieso nur auf Holländisch oder Japanisch stehen, wie es das Gesetz aller Gebrauchsanweisungen verlangt, vor allen Dingen von Videorecordern (für die Jüngeren: das sind Bewegtbildmaschinen-Artefakte aus dem alten Ägypten).

Als Mensch, Komiker und Bayer habe ich in den vergangenen Jahrzehnten viel erlebt, und ich habe meine Reaktionen oft selbsttherapeutisch in Comedy-Nummern verarbeitet. Eines habe ich gelernt: Es gibt kein perfektes Alles-inklusive-Verhaltensmuster im Leben. Ich versuche immer, offen und unvoreingenommen die schönen, schlimmen, lustigen, schrägen, unerhörten, wahnsinnigen, zärtlichen oder harten Momente auf mich wirken zu lassen. Man fängt immer wieder neu an, das hört nie auf. Und wenn man denkt, man hat in diesem Leben alles gesehen, läuft im Fernsehen »Die Wanderhure«.

Dies hier sind meine Geschichten vom Anfangen, vom Scheitern, vom Meistern – vom Leben. Ich habe sie nur aus einem Grund aufgeschrieben: damit man darüber lachen kann.

Viel Spaß!

PS: Können wir jetzt endlich anfangen?

Der Palmesel und das Glitzerhendl

Ich bin Komiker. Ich glaube, ich war es immer schon. Das ist mein Anfang: Ich wurde geboren am 3. April 1966 in einer oberbayrischen Kleinstadt namens Dorfen. Als Großstadtkind und Weltbürger. Um genau zu sein: Ich bin nicht mal in Dorfen geboren, sondern im Kinderkrankenhaus in Armstorf. Ich weiß, das klingt komisch, geboren zwischen Arm- und Dorf, aber ich war schon reich bei meiner Geburt, denn ich bin ein Palmesel – ich wurde an einem Palmsonntag geboren. Palmsonntag wird der Tag genannt, an dem Jesus in Jerusalem triumphal eingeritten ist. Die Menschen feierten ihn als Erlöser und streuten als Zeichen des Sieges Palmzweige vor ihm auf den Weg. Nach dem Motto: Scheiß auf die Römer, unser wahrer König ist ein Typ in Jutekleidung mit Hipsterbart und langen Haaren, der auf einem Esel in die Stadt reitet. In Western keine gute Voraussetzung für den einsamen Helden, so ganz ohne Pferd. Und es gab ja auch kein echtes Happy End. Aber heute noch feiern die Christen und ich in der Woche vor Ostern den Palmsonntag als Erinnerung daran. Mir wurde von früh an gesagt, es sei was ganz Besonderes, am Palmsonntag geboren zu sein. Wenn am Geburtstag die Verwandtschaft da war, alte Tanten, Omas und Cousinen, hat meine Mutter das immer stolz erzählt. Sofort gerieten alle in Verzückung, wie bei einer Marienerscheinung, und riefen mir freudig zu: »Mei, du bist ja ein Palmesel!«

Schon als Kind habe ich mich gefragt, warum ich ein Palmesel sein sollte. Saß beim Einzug in Jerusalem nicht einer auf dem Esel, der etwas höher in der Rangordnung war, der Donkey King? Es wäre doch logischer gewesen, wenn alle entzückt ausgerufen hätten: »Mei, du bist ja ein Palmjesus!« Man hätte mich ja nicht anbeten müssen. Alte Tanten waren sowieso im Anspucken besser. Aber wenn ich ehrlich bin, es hätte schon was gehabt, wenn mir jedes Jahr Volksscharen ein besonderes Geburtstagsständchen gemacht hätten.

»Hosanna dem Sohn Davids! Gesegnet, der da kommt im Namen des Herrn! Hosanna in der Höhe!« (Matthäus 21,9)

Wer auch immer diese Hosanna war, sie war offenbar leicht zum Höhepunkt zu bringen.

Aber eine solche Glorifizierung gab es bei mir nicht. Und es kommt noch schlimmer. Inzwischen nennt man im Volksmund den in der Familie einen »Palmesel«, der am Palmsonntag als Letzter aufsteht. Noch mal danke. Aber ich bin als solcher geboren, ich musste mich nicht zum Palmesel hochschlafen, Bitch!

In meiner Kindheit wollte niemand auf die Palmesel-Besetzungscouch, denn damals nannte man in Bayern auch Menschen Palmesel, die sich komisch benahmen. Bei mir hat es immer schon gepasst, denn ich benehme mich auch komisch, meist auf Bühnen vor vielen Leuten. War das bei mir schon ein Zeichen, dass ich später mal als Erlöser in Sachen schlechter Stimmung tätig sein würde?

Und dann gab es in Bayern auch noch den Brauch, dass man am Palmsonntag mit neuen Kleidern in die Kirche kommen musste, und wer das nicht tat, dem wurde mit Kreide ein Esel auf den Rücken gemalt, als Zeichen des Ausgestoßenseins. Was auf mich passt, weil ich mich schon als Kind oft »anders« fühlte. Nicht als etwas Besonderes, sondern eher: »Ich weiß nicht so genau, ob ich hier ganz reinpasse«. Und in Bayern heißt es, »wenn’s nicht passt, dann bist du selbst schuld«. Ich war wie ein Vogel, der fliegen wollte, aber weder wusste, dass er Flügel besaß, noch was fliegen eigentlich war.

Die Zeichen des Tages meiner Geburt passen gut zu diesem Weltanfänger-Buch. Die Katholiken sagen über meinen Geburtstag: »Der Palmsonntag trägt den Anfang und das Ende ins sich.« Jesus ahnte schon, dass es für ihn nur ein königlicher Kurzurlaub werden würde. Ein Messias-Quickie. Der Anfang und das Ende sind zwei Pole, die sich gegenseitig bedingen. Oder wie es ein chinesisches Sprichwort besagt: »Anfang und Ende reichen einander die Hände.« Klar, wie zwei Boxer, die sich beim Wiegen kurz vor dem Kampf die Hände schütteln müssen, aber schon den K.o. des Gegners im Kopf haben. Bis dahin kann es aber dauern, oder wie es der amerikanische Faust-Philosoph Rocky Balboa sagte: »Es ist vorbei, wenn es vorbei ist.«

Ein typischer Widderspruch. Habe ich erwähnt, dass ich Sternzeichen Widder bin? Steht ein Widder eigentlich noch über einem Palmesel? Ich bin und war eine Art Palmwidder: stur und zielstrebig, immer nach vorne robbend. So haben es meine Eltern mir erzählt. Und ich war angeblich schnell als menschlicher Boden-Gecko. Ich selbst erinnere mich nicht daran. Was war eigentlich meine erste Erinnerung? Wie hat das angefangen mit dem eigenen Denken? Plato hat gesagt: »Denken ist das Gespräch der Seele mit sich selbst.« Danke, Herr Grieche, wenn aber die Babyseele noch nicht weiß, wes Geistes Kind sie ist, und das Selbst sich selbst noch nicht kennt, ist das Denken als dialogische Struktur schwer zu beschreiben. Wie ein einarmiges Kind auf Serotonin, das in einem leeren Sandkasten versucht, eine Sandburg zu bauen, ohne Eimerchen und Schäufelchen.

René Descartes hat gesagt: »Ich denke, also bin ich.« War ich denn nichts, als ich noch nicht gedacht habe? Was war mein erster bewusster Gedanke auf dieser Welt? Ich bin ehrlich: Ich habe keinen blassen Schimmer. Meine Synapsen-Recherche hat leider keinen Treffer ergeben. Natürlich gibt es Erinnerungsfetzen und Bilder, aber einen allerersten Moment zu benennen – unmöglich. Meine Eltern waren da, immer schon, das war gesetzt. Ich weiß jedoch nicht, ob ich das Bewusstsein hatte, dass sie meine Erzeuger waren? Sie waren jedenfalls die, die ich am häufigsten gesehen habe.

Meinen älteren Bruder als Mitbewohner musste ich schnell akzeptieren. Als Zweitgeborener hat man da ja kein Mitspracherecht. Aber da ich ja noch nicht sprechen konnte, war’s nicht so schlimm. Eigentlich war als Baby alles ganz okay, ich fühlte mich geliebt und sicher. Auch Freude und Lachen gehören zu meinen ersten Wahrnehmungen in dieser Welt. Aber das erst mal ohne konkrete Anlässe. Meine Mutter hat mir erzählt, dass ich immer lächelnd gluckste, wenn mein Vater das Licht Dutzende Male aus- und eingeschaltet hat. Als Baby freut man sich ja über jeden Scheiß. Da kann einen schon eine bunte Rassel ins Glücksnirvana schießen. Witze, über die man lachte, brauchten keine Pointe und konnten auch ganz ohne zusammenhängende Worte und Satzbau auskommen. Eines der Klassiker: »Ja, du, dutzi, dutzi, mei, dutzi, dutzi.« Ich gebe es offen zu, ich fand das sehr lustig. Am besten war es, wenn meine Oma ihre dritten Zähne nicht drin hatte. Es ging dann zwar etwas vom Inhalt verloren, aber das Wie war formvollendet.

Ich war ein sehr freudiges und hippeliges Kind. Wenn meine Mutter mich ablegte und sich kurz umdrehte, war ich schon weg. Man nennt das Baby-Beamen. Mein Bruder dagegen war ein Bewegungsablehner. Abgelegt bliebt er regungslos liegen, wie ein Findling, und wäre da wohl bis zum Ende der Zeit geblieben, wenn man ihn dort vergessen hätte. Anscheinend war ich immer schon auf der Suche nach Neuem, bin unerschrocken auf Wickeltisch-Klippen zugerobbt, das Cliff-Mann-Baby kurz vorm Absprung in die Tiefe. War es Sorglosigkeit oder gar Lemming-Gefühle? Wann beginnt eigentlich das Bewusstsein für gefährliche Situationen? Ab wann hat man Angst? Richtige Angst, nicht diese undefinierbare Furcht, die man verspürte, wenn einem eine alte Tante an der Wiege zu nahe kam und man ahnte, dass da irgendwas nicht stimmte, weil einem der Duft von Melissengeist, Mottenkugeln und 4711 die Nasenhöhlen ausbrannte. Ich erinnere mich an meinen ersten großen Angstschub im Leben. Als ich drei Jahre alt war, fuhren meine Eltern und mein älterer Bruder für eine Woche in den Urlaub, und ich blieb allein daheim, weil ich mal eine Auszeit brauchte – nein, ich war zu jung für den Trip. Meine Eltern sind mit meinem Bruder ans Schwarze Meer geflogen, und bei der rumänischen Fluglinie waren Kinder unter drei nicht erlaubt. So musste durfte ich mich zu Hause von Oma und Opa verwöhnen lassen. Als meine Eltern zurückkamen, habe ich sofort geweint und geschrien. Und ich wollte mich auch nicht in den Arm nehmen lassen. Weil ich Angst vor ihnen hatte. Ich erkannte sie nicht mehr. Aber nicht weil ich damals schon das Kurzzeitgedächtnis einer Kaulquappe hatte, nein. Ich hatte nur ein kleines Wiedererkennungsproblem. Ende der Sechzigerjahre machte man sich noch keine Gedanken darüber, wie lange man sich in die Sonne legen konnte, ohne dass die Haut Schaden nahm. Sonnencremes mit Lichtschutzfaktor wurden zu dieser Zeit noch als überschätzter Hightech eingestuft. Mehr Menschen glaubten an den Yeti als an das Melanom-Phantom.

Wer in den Urlaub fuhr, wollte bei der Rückkehr als Mr oder Mrs Brown fertige Grillhähnchen hell aussehen lassen – im Vergleich zum eigenen Teint. Eigentlich hat man sich damals beim Sonnenbaden nur deswegen mit bronzefarbenem Öl eingeschmiert, damit man als Glitzerhendl besser in der Sonne glänzen konnte.

Als meine Eltern nach Hause kamen, sahen ihre Gesichter aus, als ob sie in einem transsilvanischen Solarium Urlaub gemacht hätten und dann auf der Rückfahrt noch einen Bräunungs-Zwischenstopp im Wienerwald-Grill eingelegt hatten. Ich erkannte sie einfach nicht mehr. Zwei fremde Personen griffen nach mir – das waren doch nicht meine Mutter und mein Vater! Das hatte nichts mit Rassismus zu tun, ich war einfach farblich überfordert. Wenn man einen weißen Mercedes zum Winterreifenwechsel in die Werkstatt bringt und einen dunkelbraunen Mazda zurückkriegt, erschrickt man erst mal und hat Diskussionsbedarf. Aber nach ein paar Wochen habe ich dann wieder mit meinen Eltern gesprochen.

Old Shatterhand in der Schule

Wer erinnert sich nicht gerne an den ersten Schultag? Viele! Und ich bin einer von ihnen. Ich weiß nicht mehr viel über die Schuljahre, aber der erste Tag ist mir im Gedächtnis geblieben. Und der zweite auch: Ich war sehr enttäuscht, weil ich nicht wieder eine große Tüte mit Süßigkeiten bekam, denn ich dachte, das sei der faire Deal, warum ich plötzlich jeden Morgen früher aufstehen musste, um in ein Gebäude zu gehen, das, gerade erst gebaut, den Begriffen Schönheit und Gemütlichkeit einen Dolch aus Beton in den Rücken stieß: »My School is my Siebzigerjahre-Bau-Castle«. Mein anderthalb Jahre älterer Mitbewohner-Bruder hatte sich daran schon gewöhnt – er hatte all das bereits im Jahr zuvor hinter sich gebracht. Was ich von ihm in der Zeit auch zu spüren bekam: »Du Kindergartenbaby! Spiel schön mit deinen Analphabeten-Freunden!«

Mir machte das nichts aus, weil ich gern Analphabet war. Eigentlich wollte ich gar nicht schreiben lernen. Sprechen und malen fand ich ausreichend, um mich umfassend auszudrücken. Ich wollte auch mit knapp sechseinhalb Jahren noch am freien Hippie-Leben im Kindergarten festhalten. Mir reichte die knallharte Wettbewerbssituation beim Schaukeln: Wer kann höher, und vor allem, wer traut sich, vom höchsten Punkt abzuspringen? Schreiben war da keine annähernd ähnlich attraktive Tätigkeit.

Aber der erste Schultag rückte immer näher. Ein Satz schwirrte durch die Luft, den ich noch nicht ganz verstand, aber ich spürte: Er bedeutet nichts Gutes. Und dann wurde er ausgesprochen: Am Tag vor Schulbeginn stellte sich mein Vater feierlich vor mich und sprach das Credo ganzer Generationen: »Morgen beginnt für dich der Ernst des Lebens.« Wie Eltern diesen Satz mit aufmunterndem Lächeln aussprechen können, ist mir ein Rätsel. Das hat was von einem Autoverkäufer, der einem mit einem Lächeln auf den Lippen einen Wagen teuer verkauft, von dem er weiß: Ab morgen wirst du Schwierigkeiten damit haben, bis zum Ende deiner Tage. Aber: Rückgabe gibt es nicht, Kleiner!

Der Ernst des Lebens. Was bedeutete das genau? Ein Onkel von mir hieß Ernst – aber ich glaubte nicht, dass er von nun an mehr Platz in meinem Leben einnehmen würde. Ich wusste, es würde nun irgendwie anders, aber nicht besser werden. Die Kindheit war vorbei. Aber ich hatte mir vorgenommen, mich diesem Ernst zu stellen, auch wenn mir der Kindergarten noch ernst genug war. Jeden Morgen mit einer Horde kleiner Anarchisten – sprich: Kinder – in einem Raum, die sich alle in der ersten Stunde um dasselbe Spielzeug stritten, betreut von hilflosen Geschöpfen a.k.a. Kindergärtnerinnen – männliche Vertreter gab es noch nicht, das war noch nicht die Ära der männlichen Gleichberechtigung. Heute nennt man die Kindergarten-Türsteher BetreuerInnen, was das Ganze doch etwas mehr trifft, schließlich geht es um eine Art betreutes Toben in Freigänger-Anstalten für geistig Jüngere. Und seien wir mal ehrlich: Im Kindergarten laufen inzwischen so viele Arschlochkinder rum, dass man statt Betreuer inzwischen Wärter braucht. Ich erinnere mich noch an ein Kindergartenkind, dessen Spezialität es war, mir die Schaukel gegen den Hinterkopf zu stoßen. Hätte ich das aufschreiben sollen, in einen Umschlag stecken, frankieren und an seine Eltern schicken? So wie das dann wohl Schulkinder machen würden, wofür sollte Schreiben sonst gut sein? Nein, ich, der Analphabet, stand auf süße Rache. Ich wusste, an der Schaukel konnte der schneller ziehen als ich – sagt man dazu statt wie im Western »Revolverheld« dann »Schaukelheld«? –, also musste ich mir etwas anderes einfallen lassen. Eines schönen Schneetages zog ich also unschuldig dreinblickend meinen Schlitten den Hügel hinauf, und kurz bevor der Schaukelschwinger mit vollem Karacho an mir vorüberfuhr, habe ich dann »versehentlich« meinen Schlitten in seine Abfahrbahn reinschlittern lassen. Das hat gewirkt. Böser Sturz. Und man sah ihm die Zeichen des Kampfes im Gesicht an und nicht nur einen Schaukelabdruck am Hinterkopf. Das war einen zweistündigen Anpfiff und eine Woche Hausarrest wert. Ich war eigentlich immer ein friedlicher Mensch, aber schon als Kind wollte ich nicht die Willkür von Stärkeren akzeptieren. Da konnte ich mich nie zurückhalten. Ich war zwar kein großer Kämpfer, aber auch kein Opfer, weil ich immer eigene Mittel hatte, mich zur Wehr zu setzen. Aber wie sollte ich mich jetzt wehren gegen den Ernst des Lebens? Um wenigstens ein Feindbild zu haben, habe ich mir dann den Lebens-Ernst immer in Gestalt des Schaukel-Schubsers vorgestellt. Ich weiß zwar nicht, was aus dem Jungen später geworden ist, aber in einer meiner schönsten Vorstellungen verdingt er sich heute als Schiffschaukelbremser auf kleinen Volksfesten im niederbayrischen Hinterland. Mit Fuchsschwanz an der Jeans. Oder er überfällt Banken mit einem Stück Holz an zwei Seilen. »Hände hoch, oder ich schaukele!« Du wirst, was du bist, Arschlochkind.

Dann war er da, der Ernst – der erste Schultag. Meine Eltern waren aufgeregt, ich auch, aber aus anderen Gründen, glaube ich. Mein Hauptinteresse galt der großen Tüte. So mancher Kiffer kann sich sicher mit diesem schönen Satz sehr gut identifizieren. Bevor es in die Schule ging, hat mein Vater ein Foto von mir gemacht!!! Wieso die drei Ausrufezeichen? Wer sich das fragt, ist sicher noch sehr jung. Früher ist eben nicht ganz so viel fotografiert worden wie heute. Wer nach 1990 geboren wurde, hat ganze digitale Fotomappen von sich. Aber in meiner Kindheit hatte jedes Foto eine geschichtliche Bedeutung. Fast schon wie eine seltene Höhlenmalerei des ersten Menschen am ersten Schultag. Schon deswegen wusste ich: Jetzt wird’s wirklich ernst. Der Fotoapparat wurde wie eine zerbrechliche Rarität aus der Originalverpackung genommen und mit großer Geste wie ein Besteck für Menschenopfer hinaus in den Garten getragen. Ich trottete hinterher wie ein Menschenlamm zur Götter-Foto-Schlachtbank. Die KODAK-Momente Anfang der Siebzigerjahre waren so selten wie Spanferkel auf einer Veganer-Jahrestagung. Meine Kindheitsfotomappe ist sehr übersichtlich: Fotografiert wurde ich einmal zur Taufe, einmal im Kinderwagen, ein Foto zwischen etwa zwei und vier Jahren und dann eben zur Einschulung. Drei der Bilder gibt es noch, das vierte von der Taufe findet leider keiner mehr. Wenn ich heute die vielen Fotos und Filme aus der Zeit des Ersten Weltkriegs sehe, frage ich mich, warum wir so selten abgelichtet wurden. Technisch wäre das doch drin gewesen. Aber: »Wir müssen sparen, weil wir bauen«.

Das Bild von der Einschulung wollte ich verschwinden lassen – aber es ist mir nicht gelungen. Warum? Das Hauptproblem war ein ästhetisches. Zum ersten Schultag wurden Kinder früher noch festlich angezogen. Das Problem daran war: Festlich ist kein Stil. Die Bandbreite war groß, sehr groß. Eine Styling-Party mit open end. Ich trug einen roten Cordsamtanzug. Wobei ich bis heute nicht glaube, dass es echter Samt war – wahrscheinlich ein Samtersatz, typisch Siebziger. Da war nichts drin, was in der Natur gewachsen war. Samt, altertümlich »Sammet«, kommt eigentlich aus dem Griechischen, »hexamitos« heißt »sechsfädig«, und beschreibt ein Gewebe mit einem darüberliegenden eingearbeiteten Fadenflor. Ich jedoch sah aus wie ein Gewebewesen mit einem darüberliegenden eingearbeiteten Trauerflor. Wo war eigentlich »Amnesty International«, als mich meine Mutter für den ersten Schultag angezogen hat? In die Erklärung der Kinderrechte sollten dringend auch ästhetische Aspekte mit aufgenommen werden. Es gibt viele Arten der optischen Folter. Käme es zu einer Anklage in Den Haag, würde mein Vater sicher das zur Verteidigung sagen, was er schon früher immer zu mir gesagt hat: »Bub, da wächst du schon noch rein!« Das war der Standardsatz für Zweitgeborene bei der Übergabe von Klamotten älterer Geschwister. Der Satz galt allerdings auch, wenn man mal was Neues bekommen hat, denn Eltern aus der Nachkriegsgeneration haben alles ein bis zwei Größen zu groß gekauft – damit es länger hält. Aber man wächst nie rein in einen roten Cordsamtanzug. Höchstens wenn man wie Johnny zum Depp wird und ihn in »Piraten der Karibik« als Alternativ-Outfit anzieht. Perfide war auch, dass Eltern diesen kleidungsgebundenen Zweckoptimismussatz fröhlich von sich gaben, ohne auch nur den kleinsten Anschein eines schlechten Gewissens. Mein Vater grinste mich an: »Du siehst gut aus, und jetzt lächele mal für das Foto!«

Was ich auch tat, aber wahrscheinlich aus Verwirrung und Überforderung. Und aus denselben Gründen fragen wir Männer, wenn wir erwachsen sind, unsere Freundinnen oder Ehefrauen, kurz bevor wir ausgehen: »Schatz, kann ich das anziehen?« Wir wissen es wirklich nicht! Woher auch?

Um meine Eltern etwas in Schutz zu nehmen, muss ich erwähnen, dass wir Jungs am ersten Schultag alle ähnlich übel aussahen. Sammelklagen von Minderjährigen beim Internationalen Kleidergerichtshof waren damals leider noch nicht üblich.

Ich lasse jetzt eine Zeile frei, damit sich jeder an seine eigene Einschulung erinnern kann.

Ein roter Cordsamtanzug ist schwer zu toppen, oder? Das Bild von mir ist hinten im Buchumschlag als hidden pic abgedruckt - als Zeichen der Solidarität mit allen Kindern dieser Welt, die von ihren Eltern zu besonderen Anlässen besonders schrecklich angezogen werden. Wie soll man dem Ernst des Lebens locker begegnen, wenn man sich unwohl fühlt? Aber dieses optische Verdun war nicht mein schlimmster Verlust in der großen Schlacht des ersten Schultages. Es sollte für mich emotional noch viel dicker kommen.

Die Lehrerin hatte sich wohl vorher noch mit dem Ernst des Lebens darüber unterhalten, wie sie uns schnellstens miteinander bekannt machen könnte. Als eine ihrer ersten Amtshandlungen stellte sie die Frage: »Na, was wollt ihr denn mal werden, wenn ihr groß seid? Jeder darf das jetzt erzählen, bitte der Reihe nach.«

Die Frage überforderte mich. Ich geriet ins Schwitzen. Es war allerdings auch nicht möglich, in diesem Albtraum aus roter Polyester-Plastik-Samt-Verpackung nicht zu schwitzen. Man hätte darin Mumien konservieren können, ohne dazu Klopapierrollen zu verwenden – ich war damals davon überzeugt, dass Mumien in vierlagiges Klopapier gewickelt waren.

Vor Kurzem war ich auf dem 50. Geburtstag eines Freundes, der unter dem Motto feierte: »Was wolltest du als Kind werden, wenn du mal groß bist?« Ich ging als ich – beziehungsweise als nichts. Als ich all die Ärzte, Stewardessen, Grafen, Piloten und sogar Paul Breitner herumlaufen sah, kamen Bilder des ersten Schultags hoch. Ich hatte damals schon ein großes Problem mit dieser Frage, denn ich wollte eigentlich nichts werden, weil ich schon alles war. Ich konnte Winnetou sein, Old Shatterhand, Joe Cartwright oder Lassies Herrchen Timmy, wann immer ich wollte. Mit dem Zaubersatz »Ich bin jetzt Winnetou und du Sam Hawkens, und wir treffen uns in der Todesschlucht, um gegen den bösen Santer zu kämpfen« konnte ich mich mit meinem besten Freund in Figuren und Welten versetzen, in denen wir dann Stunden und Tage lebten. So etwas Profanes wie Berufe, mit denen man Geld verdienen wollte, gab es nicht in unserer Wunschwelt. Ich konnte als Roter Korsar Schätze heben und als Tarzan brauchte ich kein Geld. Als ich an der Reihe war, sagte ich: »Ich will nichts werden.«

»Geh, Schmarrn, jeder will doch was werden.«

»Ich nicht.«

»Das kann doch gar nicht sein. Du hast doch sicher Wünsche.«

»Ich wünsche mir aber nicht, was zu werden, weil ich nicht nur einer sein will.«

»Du musst jetzt was werden, so geht das nicht.«

So musste ich mir gezwungenermaßen aus meinem Kosmos einen bestimmten Menschen aussuchen und sagte ruhig: »Old Shatterhand.«

Sie lachte. Alle lachten. Innerlich starb ich: In dem Alter spürt man Pathos noch richtig. Ich hasste es, wenn jemand versuchte, in meine Welt einzudringen, und es war noch schrecklicher, wenn jemand über meine Traumwelt lachte. Mein Unrechtsbewusstsein war alarmiert, ich fand, dass Old Shatterhand mehr war als ein blöder Lokomotivführer oder Feuerwehrautofahrer. Aber es wurde ein sogenannter richtiger Beruf gefordert. Meine nächste Antwort half mir leider auch nicht weiter, denn das Einzige, was mir einfiel, war: »Krankenschwester.«

Noch mehr Lachen. Die Lehrerin gab auf. Ich weiß, der Beruf der Krankenschwester war in den Siebzigerjahren unter Jungs nicht so weit verbreitet, heute findet man welche auf jeder guten Fetischparty. Mit der Antwort hatte ich keine Gender-Diskussion führen wollen, für mich waren Krankenschwestern einfach etwas ganz Tolles. Im Alter von vier Jahren war ich schwer an Hirnhautentzündung in Kombination mit Mumps erkrankt. Ich erinnere mich noch an die Panik meines Vaters, der mich damals vom Hausarzt direkt ins Kinderkrankenhaus fuhr. Dort wurde ich sofort in Quarantäne gesteckt und durfte keinen Kontakt haben, zu niemandem. Ich sehe das Bild noch vor mir, meine Eltern und mein Bruder, wie sie vor dem Krankenhaus im Garten vor meinem Fenster standen und mir zeigten, dass sie für mich da waren. In dieser Zeit waren die Krankenschwestern auf der Station meine einzigen Ansprechpartner. Die Unterhaltungen bei der Ärztevisite waren für mich nicht sehr ergiebig. Das war in den Siebzigern nicht anders als heute. Die weiße Meute kam herein, fragte, wie es »uns« heute so gehe. Ich hatte keine Ahnung, wie es ihnen ging, aber antwortete »okay, keine Ahnung, besser«, um ein bisschen Konversation zu betreiben. Aber darauf sagte niemand was, die Herren haben sich ganz wichtig mit sich selbst unterhalten, streng auf ihre Klemmblätter geguckt und dann – wusch – sah ich nur noch eine Staubwolke. Wenn es mir schlecht ging oder wenn ich was brauchte, war immer eine der Krankenschwestern für mich da. Auch wenn ich nur jemandem zum Reden oder Ausheulen brauchte. Das Schwesternmantra beruhigte mich immer: »Du wirst sehen, alles wird gut!«

Das Schlimmste während meines Quarantäne-Aufenthaltes war ein Stich. Ich spüre heute noch die Spritze der Rückenmarkspunktion. Das war das Schmerzhafteste, was ich je erlebt habe. Ich glaube, dass diese Erfahrung dazu geführt hat, dass ich später kein allzu wehleidiges Bürschchen wurde. Als ich wieder gesund war und nach einer Ewigkeit aus dem Krankenhaus entlassen wurde, hatte sich das Bild der guten Krankenschwester in meinen Kopf und in mein Herz eingebrannt. Deshalb war dieser Beruf der tollste, den ich kannte. Deshalb war »Krankenschwester« auch keine dumme Antwort. Klar, ein sechsjähriger Junge, der seine zwei Favoriten-Berufe mit Old Shatterhand und Krankenschwester angab, war »anders«. Ich hätte wohl nur noch »YMCA« singen müssen, dann hätte die Schulleitung einen katholischen Priester samt Exorzisten zu uns nach Hause geschickt.

Als kleiner Bub am ersten Schultag der Lächerlichkeit preisgegeben zu werden, fühlte sich furchtbar an. Aber vielleicht habe ich dank der Erste-Klasse-Lehrerin – empathisch war sie natürlich mehr Economy bei einer usbekischen Billig-Airline – früh verstanden, dass ich nie wieder in meinem Leben ausgelacht werden wollte. Nicht als Entscheidung, Komiker zu werden, und dann den Spieß umzudrehen, ich wollte einfach nie wieder so blöd vor anderen dastehen. So habe ich einfach vieles, was mir wichtig war, nicht nach außen gekehrt, damit ich mich nicht dafür rechtfertigen musste.

Der erste Schultag endete dann wie viele andere, die darauf folgten, aber diesem ominösen Ernst bin ich nie begegnet.

Doch blieb für einige Jahre noch eine rote Cord-Rechnung offen, und Rache ist samtig.

Der Anfang vom Ende vom Nikolaus

Lernen fiel mir von Anfang an leicht, und ich entdeckte, dass Lesen für mich als kleinen Fantasten ein großer Zugewinn wurde. In Bücher konnte ich eintauchen und tagelang verschwinden. Ab und an tauchte ich wieder auf, um nicht zu verhungern. »Fünf Freunde« und Spukgeschichten waren meine Favoriten. »Die Drei ???« mochte ich auch, obwohl ich immer fand, dass Justus Jonas ein kleines, besserwisserisches Arschlochkind war. Der feine Herr Erste Detektiv, immer Mister Oberschlau. Auch wenn er effektiv war, seine Methoden mochte ich manchmal einfach nicht. Wie beim FBI.

Am ersten Schultag hatten meine Eltern mir mitgeteilt, dass ich dort dreizehn Jahre hingehen sollte. Das Gymnasium war gesetzt, der Bub sollte es ja mal besser haben. Das war ewig! Deshalb ging ich davon aus, dass es nicht auffallen würde, wenn ich einen Tag fernbleiben würde. Ich war noch in der ersten Klasse, aber ich fand einfach, es stünde mir zu, mal einen Tag zu schwänzen. Da ich denselben Schulweg wie mein größerer Bruder hatte, durfte ich ganz stolz mit ihm jeden Morgen zur Schule gehen. Das ist der Vorteil bayrischer Landidylle. Was sollte uns schon passieren, außer von einem Kuhmilchtransporter des hiesigen Amokbauern überfahren zu werden? Oder vom muhenden Lebewesen auf die Hörner genommen zu werden? Sehr selten wurden Schulkinder von Wolpertingern gerissen. Man nannte das dann Folklore-Schwund.

Für meinen Bruder war es uncool, mich im Schlepptau zu haben – ich war anderthalb Jahre jünger! So musste ich auf seine An- bzw. Abweisung hin allein gehen, durfte aber meinen Eltern nichts davon sagen, sonst hätte er Charles Darwin in die Praxis umgesetzt. Aber mir machte das nichts aus, so konnte ich mich auf meinem morgendlichen Schulmarsch träumerisch als Lederstrumpf durch die Sümpfe schlagen oder als Vorletzter Mohikaner heldenhaft durchs Dickicht kämpfen. Wir bayrischen Landkinder waren hart wie Stierhörner und zäh wie Euter. Spiel einem bayrischen Erstklässler den Di-Caprio-Film »The Revenant« vor, dann wird der nur ruhig sagen: »Oh, eine Doku über meinen letzten Freitag kurz vor Weihnachten«.

Bis zwanzig Kilometer Schulweg gab’s damals nur Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen. Heutzutage ist das ganz anders. Es lauern ganz andere zivilisatorische Gefahren auf die Kleinen. Früher war die Wahrscheinlichkeit sehr gering, Müttern mit SUV vor die Stoßstange zu laufen. Ich kannte damals sowieso niemanden, der von seiner Mutter in die Schule gefahren wurde. Das ist heute ganz anders, wo viele Kinder, die mehr als 500 Meter von der Schule weg wohnen, ihre eigene blutsverwandte Chauffeuse haben. Und noch was war anders Anfang der Siebziger. Damals fuhr man weiße VW Käfer, rote Ford Escorts oder gelbe Opel Kadetts. Heute sind Schulen, vor denen keine Mama im Geländewagen steht, so selten wie Nagelstudios ohne Vietnamesen. Die Mutter von heute fährt serienmäßig Hausfrauenpanzer (Shoot Utility Vehicle). Ich verstehe das. Beim Rangieren auf einem Supermarktplatz kann es schon mal unübersichtlich werden. Der Auto-Tanker tuckert im Rückwärtsgang so lange nach hinten, bis – BUMP – die Mama am Lenker erschrickt: »War da was?«

»Ich glaube nicht.«

BUMP!

»Hat jemand eigentlich die Oma gesehen?«

BUMP!

Beim Disco-Eislaufen Mitte der Siebziger war das Lied »Lady Bump« von Penny McLean mein großer Favorit. Ich hatte sogar die Single! Neben »Ma Baker« von Boney M. die coolste Kufen-Hymne. Wieder mal war ein Lied seiner Zeit weit voraus: »Lady Bump« als Name aller Mütter mit Offroader. Mir ist der Begriff »Offroader« nie ganz klar geworden. Das heißt doch »off the road« – soll das etwa ein Hinweis sein? Das hieße ja dann: Liebe Mamas, bleibt von den Straßen weg! Schon Xavier Naidoo, der Kfz-Stellvertreter Gottes auf Erden, sang »Es sind seine Straßen, von jeher« – von »ihren« Straßen war nicht die Rede. Ich möchte nicht frauenfeindlich rüberkommen, aber ich bin in der oberbayrischen Provinz aufgewachsen und nicht im Alice-im-Schwarzer-Wunderland. Sexismus-Diskussionen waren bei uns seltener als Marienerscheinungen. Frauenfeindlichkeit bedeutete, seiner Ehefrau einen Billigherd zu kaufen, statt auf den Bauknecht zu hören, weil nur der wusste, was sich Frauen insgeheim wünschten. »Herdprämie« hieß damals, der Papa kriegt es mal gut besorgt, wenn er vorher einen guten E-Herd besorgt. Das nannte man Vorspiel. Die Frauenbewegung war noch nicht zu uns vorgedrungen, und es hätte sicherlich einigen Erklärungsbedarf gegeben. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass am Fußballplatz bei Sonntagsspielen der hiesigen Dorfbundesliga ein Schild hing, auf dem die Eintrittspreise standen, gerecht gestaffelt:

»Männer vier Mark; Frauen und Behinderte zwei Mark; Kinder frei.«

Aber zurück zu meinem Schulschwänz-Abenteuer. Ich kleiner Erstklässler hatte einen Plan. Einen perfekten Plan. Ich würde einen Tag lang nicht in die Schule gehen, und damit es niemand bemerkte, würde ich mich einfach verstecken. Genial. So wie Zuschauer, die zu spät in die Vorstellung kommen, vor der Bühne entlanggehen und sich dabei bücken und denken: »So sieht mich keiner, solange ich gebückt gehe, bin ich der unsichtbare Pumuckl.«

Ich versteckte mich unauffindbar im – nein, niemals würde ich mein Versteck preisgeben. Jedenfalls hat mich dort niemand entdeckt. Ich habe abgewartet, bis die Schule aus war, und bin dann ganz normal nach Hause gegangen und habe so getan, als ob nichts wäre. Und es hat tatsächlich niemand bemerkt! Meine Eltern sagten nichts, und die Lehrerin am nächsten Tag auch nicht. Ich hatte sie anscheinend alle getäuscht, ich war der Houdini des Schule-Schwänzens. Der Sherlock Holmes der Täuschung. Für mich war die ganze Aktion nur ein einmaliger Ausflug ins Reich des spurlosen Verschwindens, das restliche Schuljahr war ich körperlich anwesend. Aber Professor Moriarty hatte seine Finger in einem gar teuflischen Plan, der mir eine Lehre erteilen sollte.

Etwa zwei Monate später, am sechsten Dezember, kam der Nikolaus zu uns nach Hause. Ich glaubte noch an ihn. Damals hat man nicht viel hinterfragt, und der Nikolaus war eine heilige Macht und nicht wie heutzutage ein in Coca-Cola-Farben gekleideter Obdachlosen-Lookalike, ein weißbärtiger Pazifisten-Taliban, der nur noch als willenlose Geschenkausteilmaschine fungiert, egal ob Kinder brav waren oder nicht. Für uns Kinder war der Nikolaus eine Respektsperson, mit Gewaltenteilung, denn er kam in den Siebzigern nicht allein, sondern in Gesellschaft von Knecht Ruprecht. Und der Typ war gefährlich – auch wenn man nicht an ihn glaubte. Schwarz gekleidet und verrußt, eine Kette in der Linken und einen Sack für die kleinen Kinder in der Rechten. Er sah aus wie ein militanter Berg-Grufti. Knecht Ruprecht, auf Bayrisch Krampus. Nikolaus und Krampus arbeiteten noch mit klassischer Verhörtechnik, Good Cop, Bad Cop. Genehmigt von ganz oben. Der Nikolaus begann gutmütig: »Ho, ho, hoo, mein kleines Kind. Du warst nicht brav, aber die Strafe kann vermieden werden, wenn du jetzt auspackst. Ich schlage dir einen Deal vor, du sagst mir, was du weißt, und wenn du bereust, bekommst du ein Skateboard.« Der Krampus blutgrätschte dazwischen: »Aber wenn du lügst, gibt’s statt Skateboarding nur Waterboarding.«

So stand damals der echte Nikolaus bei uns im Wohnzimmer und las aus seinem großen goldenen Buch vor, was mein Bruder und ich das Jahr über verbrochen hatten. Ich war entspannt, bis er plötzlich ernst wurde und den Zeigefinger hob: »Der kleine Michael hat etwas angestellt, was sehr schlimm ist. Er ist einen ganzen Tag lang nicht in der Schule gewesen und hat geschwänzt. Das tun aber keine braven Kinder!«

Ich erstarrte. Woher wusste der das? Verdammt, er war echt! Ich war erschüttert, dass mein Geheimnis herauskam. Im Nachhinein empfinde ich großen Respekt: Wie geduldig muss mein Vater zwei Monate lang gewartet haben, um diesen Moment zu erleben. Der Krampus rasselte mit seiner Kette und öffnete den Sack. »Ich glaube, dafür muss ich den kleinen Michael mitnehmen.«

Bist du deppert, hatte ich Angst. Der Schreck ließ mich innerlich dem Schwänzen für alle Zeiten abschwören, ich würde nun bis ans Ende meiner Tage in die Schule gehen, wenn der Herr Nikolaus es wünschen würde. Ich war kurz vor einem Trauma kosmischen Ausmaßes. Aber gleichzeitig nahm noch ein ganz anderes Drama seinen Lauf. Ich entschuldigte mich bei meinen Eltern und untertänigst beim Nikolaus, dass ich so was nie wieder tun würde. Und ich hatte noch ein selbst geschriebenes Weihnachtsgedicht vorbereitet, das ich auswendig vortrug, um die Wogen zu glätten:

Fröhlich grunzt der Ochs

Kind liegt in der Box

Ochs trampelt sacht

Box zusammenkracht

Ich holte gerade Luft, um die nächsten drei Verse zu deklamieren, da schrie mein Bruder plötzlich: »Waaa, das ist ja gar nicht der Nikolaus! Das ist ja die Frau Braun!«

Er fing an zu lachen und rief hänselnd: »Die Frau Braun, die Frau Braun!«

Meine Eltern haben alles versucht, aber sie konnten das Lachen nicht unterdrücken. Selbst der Nikolaus hustete in seinen Bart, und der Gothic-Krampus kicherte schrill. Ich stand da, guckte alle an und war verwirrt – eine Minute vorher hatte ich noch aufgrund meines schlechten Gewissens mein ewiges Nikolausgelöbnis geschworen. Wenn ich in dem Moment nicht der Depp gewesen wäre, würde ich sagen: Was für eine wunderbare filmreife Szene. Aber dann sah auch ich, dass der Nikolaus nicht echt sein konnte. Denn die Bischofsmütze und der Bart hatten sich zu lösen begonnen, es war wirklich Frau Braun, die da im heiligen Nikolausgewand stand. Sie war eine Bekannte meiner Eltern. Meine Eltern hatten keinen Mann mehr gekriegt für den Nikolausjob, deshalb hatte sie das übernehmen müssen. Ich war fix und fertig.

Ein weiblicher Nikolaus. Seitdem habe ich ein Trauma. Da war ich ganz altmodisch. Ich konnte auch anfangs nicht damit umgehen, dass wir in Deutschland plötzlich eine Bundeskanzlerin hatten. Es war schräg für mich. Wenn ich Angela Merkel in ihrer ersten Amtszeit sah, dachte ich manchmal, sie versteckt bloß ihren Bart und holt gleich den Sack raus: »Ho, ho, hoo!«

So habe ich an einem einzigen Tag gelernt, ewig an den Nikolaus zu glauben und gleichzeitig sein Ende gesehen.

Nachtrag

Weihnachten, Sternzeit 24. 12. 1971

Schon vor meinem Nikolaustrauma litt ich an einer Weihnachts-PTBS, einer Art heiligabendlich-posttraumatischen Belastungsstörung. Der Auslöser war grausam. Grundsätzlich möchte ich mich nicht beschweren über die Geschenke meiner Kindheit, und ich bin auch heute noch ein großer Weihnachtsfan und werde im Advent rührselig und nostalgisch.