8,99 €

Mehr erfahren.

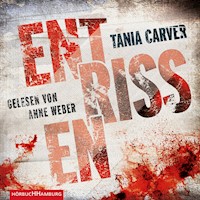

- Herausgeber: Ullstein eBooks

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Was wirst du opfern? DI Phil Brennan wird zu einem grausigen Tatort gerufen. Eine Mutter und ihr Baby wurden vor den Augen des Kindsvaters mit einer Armbrust erschossen. Dieser hatte die Wahl: entweder mit seinem eigenen Leben oder dem seiner Familie den Unfalltod zweier Menschen zu büßen. Er wählte seine Familie. Ausgerechnet diesmal ist Phil Brennan auf sich allein gestellt. Denn seine Ehefrau, Polizeiprofilerin Marina Esposito, muss sich den Dämonen ihrer Vergangenheit stellen. »Wenn Tania Carver Ihnen keine Angst macht, brauchen Sie professionelle Hilfe.« Val McDermid

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Das Buch

Detective Inspector Phil Brennan wird zu einem grausigen Tatort in Birmingham gerufen. Eine Mutter und ihr Baby wurden mit einer Armbrust erschossen. Neben den beiden Leichen sitzt gefesselt der Vater des Kindes. Er musste wählen, ob er selbst oder seine Freundin und das Kind sterben. Er entschied sich, sein eigenes Leben zu retten. Bald schon meldet sich der Täter bei der Polizei. Seine Motivation: Gerechtigkeit. Er beginnt ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei, und schon bald gibt es einen weiteren Toten.

Marina bekommt es währenddessen in der Psychiatrie von Colchester mit einer Frau zu tun, die einen bedrohlichen Einfluss auf ihre suizidgefährdete Patientin hat. Die Fremde weiß erstaunlich viel über Marina und Phil, und schnell wird klar, dass die Frau aus der Vergangenheit eine tödliche Gefahr darstellt …

Die Autorin

Tania Carver ist der Autorenname von Martyn Waites. Der Debütroman Entrissen mit der Profilerin Marina Esposito war wochenlang in der Sunday Times Top 10 und auf der Spiegel-Bestsellerliste. Danach begann der weltweite Erfolg der Thrillerserie, der bis heute anhält.

Von Tania Carver sind in unserem Hause bereits erschienen:

Die Marina-Esposito-Thriller:

Entrissen · Der Stalker · Stirb, mein PrinzJäger · Morgen früh, wenn du willstDu sollst nicht leben

TANIA CARVER

DU SOLLST NICHT LEBEN

Thriller

Aus dem Englischen von Sybille Uplegger

List Taschenbuch

Besuchen Sie uns im Internet:

www.ullstein-buchverlage.de

Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.

Hinweis zu Urheberrechten

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.

Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

ISBN 978-3-8437-1541-6

Deutsche Erstausgabe im List Taschenbuch

1. Auflage Juli 2017

© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2017

© 2014 by Tania Carver

Titel der englischen Originalausgabe: Truth or Dare

(First published in Great Britain in 2014 by

Sphere, an imprint of Little, Brown Book Group)

Umschlaggestaltung: zero-media.net, München

Titelabbildung: © FinePic®, München

E-Book: LVD GmbH, Berlin

Alle Rechte vorbehalten.

ERSTER TEIL

WIDER DAS GESETZ

1Darren Richards schlug die Augen auf. Und schloss sie ganz schnell wieder, als grelles Licht ihn blendete.

»Na, aufgewacht?«, erklang von irgendwoher eine gedämpfte Stimme. »Wie schön.«

Erneut öffnete er die Augen, diesmal langsamer. Er blinzelte. Das Licht war immer noch genauso grell – wie ein Filmscheinwerfer, der direkt auf seine Netzhaut ausgerichtet war. Als stünde er im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Es war so hell, dass es weh tat. Er schloss die Augen wieder. Sah Venen hinter seinen Lidern pulsieren, dann Schatten von Venen. Anschließend war alles wieder schwarz. Und er wagte es, die Augen noch einmal zu öffnen, und jetzt ließ er sie offen.

Ihm schwindelte, und es dauerte eine Weile, bis er scharf sehen konnte. Sein Kopf war bleischwer, er hatte ein Kribbeln in Armen und Beinen, und in seinem Magen rumorte es wie nach einem schlechten Skunk-Trip. Er blinzelte gegen die Helligkeit an, kniff die Augen zu Schlitzen zusammen. Am Rande des Lichtscheins bewegte sich eine Gestalt, so dass es hin und wieder kurz dunkel wurde. Viel mehr als einen schwarzen Körper und ein gräulich-weißes Gesicht konnte Darren nicht erkennen. Nein, das war kein Gesicht. Ein Schädel. Riesengroße Augen und ein runder Mund … oder nein, was war das? Er blinzelte erneut. War er etwa noch high? Nein. Er versuchte sich zu erinnern. Er hatte nichts geraucht, war den ganzen Abend nüchtern geblieben. Na ja, bis auf die ein, zwei Dosen Lager auf dem Weg zu Wayne, aber die zählten nicht. Er runzelte die Stirn. Wayne. Was war bei Wayne passiert? Hatte er es überhaupt bis zu ihm geschafft? Er dachte angestrengt nach, versuchte das Pochen in seinem Kopf auszublenden, das gleißende Licht, die seltsame Gestalt. Zermarterte sich das Hirn. Nein. Er war nie bei Wayne angekommen.

»Ah, Darren …«, hörte er erneut die gedämpfte Stimme.

Darren versuchte von dem Stuhl, auf dem er saß, aufzustehen, musste aber feststellen, dass er weder Arme noch Beine bewegen konnte. Er saß da wie festgenagelt. Er richtete den Blick nach unten. Seine Arme waren von den Handgelenken bis zu den Ellbogen mit dickem silbernem Isolierband fixiert, genau wie seine Beine von den Knöcheln bis zu den Knien und sein Oberkörper. Er war an den Stuhl geklebt, eingewickelt wie eine Mumie. Er unternahm einen weiteren Versuch, sich zu bewegen, aufzustehen. Vergeblich.

»Bleib ruhig sitzen«, sagte die Stimme.

Auch der Stuhl ließ sich nicht von der Stelle rücken. Darren schaute nach unten. Am Fußboden festgeschraubt. So langsam bekam er es wirklich mit der Angst zu tun. Aber die Angst machte auch seinen Kopf frei. Half ihm, klar zu denken. Er lauschte dem eigenen Atem, hörte das Blut durch seinen Körper rauschen. Und da war noch etwas. Erstickte Geräusche wie von einer gefangenen Katze, die verzweifelt zu miauen versuchte, es aber nicht konnte.

Darren fand seine Stimme wieder. Auch wenn sie dünn und unsicher klang.

»Was … was soll das?«

Statt ihm eine Antwort zu geben, trat die Gestalt langsam aus dem Licht in den Schatten. Von dort musterte sie Darren mit zur Seite geneigtem Kopf.

»W… was? Was geht hier ab?« Darren kämpfte ein weiteres Mal gegen seine Fesseln an. Ohne Erfolg.

»Gerechtigkeit«, antwortete die Stimme undeutlich.

Gerechtigkeit?, dachte Darren, oderGebrechlichkeit? Was hatte der Typ gesagt? Was sollte das bedeuten?

»Was reden Sie da?«, fragte er.

»Gerechtigkeit«, wiederholte die Gestalt. Diesmal verhörte Darren sich trotz des dumpfen Klangs der Stimme nicht. »Wiedergutmachung. Fairness. Balance. Die Dinge wieder ins Gleichgewicht bringen. Davon rede ich.«

Darren stürmten viel zu viele Fragen auf einmal durch den Kopf. Er fischte wahllos eine heraus. »Wie bin ich hierhergekommen?«

»Ich habe dich hergebracht. Habe dich von der Straße aufgelesen.«

Darren strengte sein Gedächtnis an. Der Weg zu Wayne, und dann … Blackout. Erneut sah er sich um, versuchte sich einen Überblick über seine Umgebung zu verschaffen. Der Raum, in dem sie waren, wirkte alt und verfallen. Und kalt war es. An der hinteren Wand flatterte irgendwas. Der Nachthimmel. Wie konnte das sein? »Wo bin ich hier?«

Die Gestalt gab undefinierbare Geräusche von sich. Erst glaubte Darren, der Kerl würde husten. Dann wurde ihm klar, dass er lachte.

»Du bist ja richtig wissbegierig«, meinte die Gestalt. »So viele Fragen. Aber die richtigen sind nicht darunter. Nur die langweiligen, phantasielosen.«

»Was … was sollte ich denn für Fragen stellen?«

Die Gestalt kam langsam auf ihn zu. Da war immer noch dieses Miauen, ganz schwach im Hintergrund. Wegen des Dröhnens in seinem Schädel hörte Darren es kaum.

Als die Gestalt näher trat, konnte Darren erste Einzelheiten ausmachen. Eine enganliegende Gasmaske in der Farbe alter Knochen ließ ihren Kopf glatt wie einen Totenschädel erscheinen. Die Gestalt trug ein formloses, schwarzes Kleidungsstück, das nach einem Arbeitsoverall aussah. Schwere, klobige Stiefel. Handschuhe. Man konnte nicht erkennen, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte, aber Darren vermutete, dass es ein Mann war. Er erinnerte sich an eine Heavy-Metal-Band, deren Mitglieder alle Gasmasken und Overalls getragen hatten. So sah der Typ aus. Damals hatte er den Look irgendwie cool gefunden. Gruselig. Aber die Musik war trotzdem scheiße gewesen.

»Stell deine Frage, Darren.«

Darren überlegte angestrengt. Das hier war wichtig. Er musste die richtige Frage stellen. Dann bekam er vielleicht auch die richtige Antwort.

Dann fiel es ihm ein. »Wieso … wieso bin ich hier?«

Die Gestalt blieb stehen. Darren sah es natürlich nicht, aber er stellte sich vor, wie sie hinter ihrer Maske lächelte. »Das ist die richtige Frage. Gut gemacht.«

Darren wartete. »Und?«, fragte er nach einer Weile.

»Du weißt, wieso«, antwortete die Gestalt, drehte sich um und tauchte wieder in der Dunkelheit unter.

Darren überlegte aufs Neue. »Nein«, sagte er mit einem Kopfschütteln. »Keine Ahnung.«

Bewegung hinter dem Licht. Irgendetwas wurde über den Boden gezogen. An einer ganz bestimmten Stelle aufgestellt.

»Du weißt es«, erklang gleich darauf die Stimme. »Der Grund ist das, was du getan hast. Das, womit du ungestraft davongekommen bist.«

»Was?«, fragte Darren. »Womit bin ich denn davongekommen?«

»Du hast zwei Menschen getötet, Darren. Und du wurdest nie dafür bestraft.«

Darren verzog das Gesicht, so fieberhaft dachte er nach. Zwei Menschen getötet? Er war doch kein Mörder. Und dann fiel es ihm wieder ein.

»Ach«, sagte er. »Das.«

»Ja«, sagte die maskierte Gestalt, und in ihrem Tonfall schwang unterdrückte Wut mit. »Das. Du hast ein Auto gestohlen. Zusammen mit deinen Freunden. Weißt du noch?«

»Ja, okay«, sagte Darren. »Darum geht’s hier? Scheiße noch mal, daran kann ich mich ja kaum noch erinnern.«

»Du hast ein Auto gestohlen«, fuhr die Gestalt fort. »Weil du auf Drogen warst. Du hast ja alles eingeworfen, was du kriegen konntest. Deswegen lässt dich jetzt auch dein Gedächtnis im Stich, Darren. Und dann bist du losgefahren, bis zur Halskrause voll mit Gras und Alkohol und E und weiß der Henker, was sonst noch alles. Du hast die Kontrolle über den Wagen verloren, bist auf den Gehweg geraten und hast zwei Fußgänger getötet. So war es doch, oder?«

Darren hatte das Gefühl, sich verteidigen zu müssen. Jetzt fiel es ihm wieder ein. Oder wenigstens fiel ihm wieder ein, was danach passiert war. Die Zelle. Die Polizeiwache. U-Haft. Der Prozess. Sobald er wieder nüchtern gewesen war und man ihn mit seiner Tat konfrontiert hatte, hatte er sich richtig mies gefühlt. Nicht wegen der Toten, obwohl – ja, das war auch ziemlich schlimm gewesen. Aber vor allem, weil er wusste, dass er jetzt vielleicht für lange Zeit in den Bau wandern würde. Das hatte ihm eine Scheißangst eingejagt. Als Jugendlicher hatte er schon wegen anderer Sachen gesessen, aber das waren alles Bagatellen gewesen. Drogenbesitz, Handtaschenraub. Dummheiten halt, nicht der Rede wert. Ein paar Monate Jugendarrest, und hinterher hatte er etwas gehabt, womit er prahlen konnte. Seinem Ruf hatte das nur gutgetan. Aber das hier war was ganz anderes – das hier war eine richtig ernste Sache. So viel war ihm klar gewesen.

»Eigentlich hättest du dafür ins Gefängnis gehen müssen, stimmt’s?«, sagte die Gestalt. »Und zwar für lange Zeit. Sehr lange Zeit.«

»Ja. Bin ich aber nicht«, erwiderte Darren. Er verspürte wieder das gleiche Selbstbewusstsein wie damals vor Gericht – nachdem sein Verteidiger einen Fehler im polizeilichen Vorgehen nachgewiesen hatte und seine Festnahme deshalb rechtswidrig war. Der Richter hatte keine andere Wahl gehabt, als – wenngleich widerwillig – das Verfahren gegen ihn einzustellen. Darren hatte den Gerichtssaal als freier Mann verlassen.

»Nein«, sagte die Gestalt. »Das bist du nicht.«

Trotz seiner brenzligen Lage konnte Darren seinen Übermut nicht bremsen. »Tja, daran können Sie jetzt wohl auch nichts mehr ändern«, sagte er. »Ich wurde angeklagt und bin freigesprochen worden. Ende der Geschichte. Mein Anwalt sagte, der Fall hätte gar nicht erst vor Gericht kommen dürfen.« Er schaute auf seine Arme herab. »Sie können mir also gar nichts. Sie müssen mich gehen lassen.«

»Muss ich das?«, fragte die Gestalt.

»Klar«, sagte Darren. »Ich kenne schließlich meine Rechte.«

Die Gestalt antwortete nicht. Zog sich wortlos hinter die Lichtquelle zurück und legte dort einen Schalter um. Neben dem Scheinwerfer, der Darren ins Gesicht leuchtete, flammte ein zweiter auf. Darren schaute auf das, was dieser zweite Scheinwerfer anstrahlte. Und begriff, was die Ursache des seltsamen Miauens gewesen war. Seine Freundin Chloe und ihre gemeinsame Tochter Shannon. Die Kleine war noch nicht mal ein Jahr alt. Chloe war genau wie er mit Klebeband an einen Stuhl gefesselt, der ein kleines Stück entfernt neben seinem stand. Shannon wiederum war an Chloe festgeklebt.

Chloe starrte ihn an. Ihr Mund war zugeklebt, aber in ihren Augen standen Tränen und Todesangst.

»Was … was soll der Mist? Was ist hier los?«, fragte Darren.

»Gerechtigkeit«, sagte die Gestalt. »Wie ich sagte. Du hast eine Frau und ihr Kind getötet. Unschuldige Menschen. Du hast es nicht einmal gemerkt.«

»Aber das war doch keine Absicht. Das war ein Unfall.«

»Trotzdem hast du es getan. Und du musst dafür bezahlen. Du hast zwei Menschen auf dem Gewissen, die ein Recht auf ihr Leben hatten. Du glaubst, du bist ungeschoren davongekommen. Aber in dem Punkt irrst du dich. Also, was sollen wir tun?«

Darren sah Chloe und Shannon an. Die Kleine war völlig außer sich. Sie begriff überhaupt nicht, was ihr hier widerfuhr. Sie strampelte und zappelte, doch das Klebeband saß fest, so fest, dass sie nicht einmal weinen konnte. Und durch ihre verzweifelten Bewegungen machte sie es nur noch schlimmer. Mit weit aufgerissenen Augen sah sie ihren Vater an, als hoffe sie, er könne sie trösten, alles wiedergutmachen. Aber Darren starrte bloß hilflos zurück.

»Du hast die Wahl«, sagte die Gestalt. Während sie sprach, brachte sie neben dem Licht einen Gegenstand in Position. »Jemand muss für das bezahlen, was du getan hast. Für die Menschen, die du getötet hast. Und streng genommen solltest du dieser Jemand sein, nicht wahr?«

»W… was?«

Dann sah Darren, womit die Gestalt hantiert hatte. Eine Armbrust. Sie war auf einem Stativ montiert und schwenkte erst zu ihm, dann zu Chloe und Shannon.

»Deine Entscheidung«, sagte die Gestalt.

Panik stieg in Darren auf. Er erhaschte einen Blick auf Chloes riesengroße, bittende Augen und den völlig verstörten Blick seiner kleinen Tochter. Erneut zerrte er an seinen Fesseln.

»Das ist doch ein Witz«, sagte er laut. »Ein scheißverdammter Witz, oder?«

»Das ist kein Witz, Darren. Es ist tödlicher Ernst. Du hast zwei Menschen aus dem Leben gerissen. Und das war noch nicht alles. Deine Tat hatte Konsequenzen. Du hast eine Ehefrau getötet. Eine Mutter zweier Jungen. Eine Tochter. Du hast an dem Tag nicht nur zwei Existenzen ausgelöscht. Du hast darüber hinaus das Leben vieler anderer Menschen zerstört. Du hast viele andere Menschen ins Unglück gestürzt.«

»Durchgeknallt!«, schrie Darren. »Sie sind doch vollkommen durchgeknallt!«

»Ich meine es todernst, Darren. Das hier ist kein Scherz. Entweder du bezahlst für das, was du getan hast, mit deinem eigenen Leben, oder …« Die Gestalt deutete auf Chloe und Shannon. »Du hast die Wahl. Aber die Rechnung wird beglichen werden.«

»Sie bringen uns doch sowieso alle um«, sagte Darren. »Warum spielen Sie dann dieses dämliche Spiel mit uns?«

»Nein, nein, nein … Du irrst dich. Ich werde keineswegs alle umbringen. Du wirst es tun, nicht ich.«

»Und was tun Sie?«

»Ich sorge lediglich für Gerechtigkeit. Wenn du dich dafür entscheidest, die Konsequenzen deiner Tat auf dich zu nehmen, wirst du sterben, und deine Verbrechen sind gesühnt. Dann sind Chloe und Shannon frei.«

»Und wenn nicht?«

»Dann trifft der Bolzen sie. Und du kannst gehen. So oder so, jemand muss bezahlen. Es wird Gerechtigkeit geben.«

Darren konnte Chloe nicht ansehen. Er wusste, sie versuchte panisch, seine Aufmerksamkeit zu erregen, reckte den Hals trotz des Klebebands, schrie hinter ihrem Knebel und versuchte verzweifelt, sich zu befreien. Die Kleine, die die Todesangst ihrer Mutter spürte, wimmerte herzzerreißend.

Nein, dachte er. Sieh sie nicht an. Es ist leichter, wenn du sie nicht ansiehst.

»Du hast dich entschieden«, stellte die Gestalt fest.

»Ja«, sagte Darren. Sein Puls raste. Er schwitzte. Es war schrecklich, klar, aber in wenigen Sekunden wäre alles vorbei. Außerdem: Er konnte es nicht tun. Was wäre der Sinn?

»Eigentlich fällt die Wahl leicht, oder? Wenn man es genau bedenkt.«

Chloes durch den Knebel gedämpfte Schreie wurden lauter. Darren wandte den Kopf ab.

»Denk daran«, sagte die Gestalt und ging hinter der Armbrust in Stellung. »Du wolltest es so. Das hier ist deine Gerechtigkeit.«

»Jetzt tun Sie’s doch einfach. Danach kann ich dann gehen, oder?«

Darren schloss die Augen. Sie würden ihm fehlen. Aber je länger er drüber nachdachte … So schlimm wäre es nun auch wieder nicht. Ja, sagte er sich. Nicht so schlimm. Chloe ging ihm schon seit Längerem auf die Nerven. Ständig nur am Nörgeln und Meckern, ließ ihn nie in Ruhe. Und sie achtete auch nicht mehr so auf sich wie früher. Ihr Arsch wurde immer fetter, doch das schien ihr völlig egal zu sein. Und die Kleine … na ja, um ehrlich zu sein, war sie ein Betriebsunfall gewesen. Wenn Chloe nicht zu dämlich gewesen wäre, ihre Scheißpille regelmäßig zu nehmen, wäre das alles nie passiert. Er hatte ohnehin vorgehabt, Schluss zu machen. Hayley war schon eine ganze Weile auf ihn scharf. Sie waren sogar schon im Bett gewesen. Und wenn daraus nichts wurde, konnte er immer noch zu Letisha zurückgehen. Vater zu sein, das war nichts für ihn. Nicht wirklich. Besser, er war frei, ohne Altlasten. Ein einsamer Wolf. Genau.

Neben ihm versuchte Chloe immer noch wie von Sinnen zu schreien. Darren hörte nicht hin.

Ja, dachte er. Ein bisschen krass vielleicht, aber trotzdem.

Die Gestalt machte sich bereit. Darren schloss die Augen.

Der Schuss wurde ausgelöst.

Darren konnte nicht anders. Er öffnete die Augen, wandte den Kopf. Sah Chloe und Shannon.

Und begann zu schreien.

Er hörte gar nicht mehr auf.

ZWEITER TEIL

DER WÄCHTER

2 »Mein Gott …« Die Hände auf die Knie gestützt, beugte Detective Sergeant Ian Sperring sich nach vorn. Das Luftholen fiel ihm hörbar schwerer, als seine beträchtliche Körpermasse ihm die Atemwege abdrückte. Er starrte auf die Toten und verzog in unverhohlenem Abscheu den Mund. Dann schüttelte er den Kopf, schloss die Augen. Entfernte sich. Dabei atmete er die ganze Zeit durch den Mund, um den Gestank nicht riechen zu müssen.

»Tja, Boss«, sagte er. »Ich würd mal sagen, Ihr Freund ist ein waschechter Irrer.«

»Er ist nicht mein Freund«, sagte Detective Inspector Phil Brennan. Er war mindestens zehn Jahre jünger als sein direkter Untergebener und gut fünfzig Kilo leichter. Doch angesichts der grausigen Szene, mit der sie sich in diesem Moment konfrontiert sahen, waren all ihre Unterschiede – ob nun körperlicher oder beruflicher Natur – vollkommen bedeutungslos.

Das Licht mehrerer Tatortleuchten durchschnitt die Dunkelheit und verlieh der Lagerhalle eine unwirkliche Atmosphäre, als wären sie Schauspieler an einem Filmset und das Grauen vor ihnen wäre lediglich ein Meisterwerk aus der Spezialeffekte-Abteilung. Doch alles war echt. Tödlich echt.

Um sie herum gingen Kriminaltechniker in Plastik-Overalls ihren geheimnisvollen Verrichtungen nach, suchten im Staub nach Spuren, zauberten Antworten aus dem Nichts herbei.

Phil, in einen ganz ähnlichen Overall gehüllt, hatte sich in dem heruntergekommenen Lagerhaus umgesehen, um zunächst ein Gefühl für den Ort zu bekommen; um zu ergründen, weshalb die Tat sich gerade in diesem Gebäude ereignet hatte, in dieser Gegend. Um ein Verständnis für die Inszenierung zu entwickeln. Das war notwendige analytische Basisarbeit – mit dem Vorteil, dass er dabei nicht die ganze Zeit den schrecklichen Anblick vor Augen hatte.

Phil drehte sich in Sperrings Richtung. Er konnte die Leichen nicht länger ignorieren.

Sie erinnerten an die makabre Version einer Renaissance-Skulptur der Muttergottes mit ihrem Kind. Nur dass dieser Künstler, anders als seine Vorgänger, nicht Transzendenz oder Entrückung ins Zentrum seiner Darstellung gerückt hatte, sondern … ja, was eigentlich? Phil sah genauer hin. Seinen eigenen perversen Zorn? Seinen Wahnsinn?

Der Kopf der Frau war durch die Wucht des Schusses nach hinten geschleudert worden, ihre Haut verfärbte sich bereits dunkel. Der Leib des mit Klebeband an seiner Mutter befestigten Babys war von den körpereigenen Faulgasen aufgetrieben – ein fetter, bläulicher Cherub. Auf beiden Gesichtern schien noch der Schrecken des Erlebten zu liegen. Die Finger der Frau waren zu Klauen gekrümmt und umklammerten die Lehne des Stuhls wie in einem letzten, vergeblichen Versuch zu entkommen.

Phil hatte, seit er zum Morddezernat der West Midlands gekommen war, bereits einige unschöne Tatorte gesehen. Dieser hier zählte jedoch ohne Zweifel zu den schlimmsten. Ein Alptraum. Nur dass er real war.

»Definitiv eine Armbrust.«

Sperring und Phil sahen auf. Esme Russell, die Rechtsmedizinerin, trat zu ihnen. Ihre blonden Haare waren zu einem Pferdeschwanz gebunden, und ihre normalerweise unverwüstliche Upperclass-Manier – wenn man sie sah, musste man unwillkürlich an Champagner, Picknicks und Reitturniere denken – hatte deutlich gelitten.

»Eine Armbrust?«, wiederholte Sperring entsetzt. »Eine gottverfluchte Armbrust?«

»Sind Sie sicher?«, fragte Phil nach. »Sie haben die Leichen doch noch nicht untersucht.«

»Ich kenne mich auf dem Gebiet aus, fürchte ich«, erklärte Esme. »Mein Bruder hat früher an Bogenschießwettbewerben teilgenommen. Er war ziemlich gut, hat es bis auf die Bezirksebene geschafft. War sogar für Olympia im Gespräch. ›Wenn es eine Sehne und einen Pfeil hat‹, hat er einmal gesagt, ›treffe ich damit jedes Ziel. Immer.‹« Die Erinnerung entlockte ihr ein Lächeln. »Ein bisschen arrogant, aber meistens hatte er recht.«

»Und jetzt denken Sie, Ihr Bruder ist der Täter, oder was?«, fragte Sperring unwirsch, damit sie beim Thema blieb.

Eine leichte Röte kroch ihr in die Wangen. »Nein. Tut mir leid. Ich wollte damit nur sagen, dass ich die Schusswunde einer Armbrust auch ohne Leichenschau erkenne.«

Während Sperring aus dem Kopfschütteln gar nicht mehr herauskam, studierte Phil die beiden Toten. Die Kriminaltechniker hatten den Tatort bereits untersucht und den Ermittlern begrenzten Zugang über einen schmalen, durch Metallplatten markierten Pfad gestattet, der die Gefahr einer Verunreinigung minimieren sollte.

Er blickte von der Stelle, wo die Frau und das Kind saßen, zu dem leeren Stuhl daneben. Dort war das Klebeband zerschnitten. Der junge Mann, den sie gefunden hatten, war ins Krankenhaus gebracht worden. Bis jetzt hatte er das Bewusstsein noch nicht wiedererlangt.

Phil ging in die Hocke, vorsichtig auf einer Metallplatte balancierend, und inspizierte den Fußboden. Das Gebäude stand im Birminghamer Stadtteil Hockley, zwischen dem Juweliers-Quartier und dem Nobelviertel St. Paul’s. Hier beherrschten alte Backsteinbauten das Bild – Zeugnisse von Birminghams Stellung als industrielles Herz des Landes im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert. Inzwischen standen sie leer und waren baufällig, warteten darauf, dass jemand im postindustriellen einundzwanzigsten Jahrhundert mit einem neuen Nutzungskonzept aufwartete. Sie in begehrte, völlig überteuerte Stadtwohnungen verwandelte. In Clubs für selbstverliebte, urbane Hipster. In eine Kreativagentur oder eine Galerie.

Aber nicht dieses Gebäude. Phil nahm an, dass es früher einmal als Lagerhaus gedient hatte, aber es hätte auch eine alte Fabrik sein können, ein Speicher oder etwas anderes. Jetzt war es dem Verfall überlassen. Es standen nur noch drei Außenwände, auf der Rückseite und bei den Nachbargebäuden hatten bereits die Abrissarbeiten begonnen. Die Innenräume waren schutzlos der Witterung ausgesetzt und eigentlich nicht viel mehr als Halden aus Ziegeln und Schutt. Absperrungen aus Holzbrettern sollten Neugierige fernhalten.

Das noch stehende Gemäuer hatte drei Etagen. Auf der mittleren hatte man die Leichen gefunden. An der offenen Seite war eine Absturzsicherung aus Kunststoff aufgestellt worden, und eine lose Sichtschutzplane flatterte im Wind. Keine dieser beiden Sicherheitsvorkehrungen sah so aus, als genüge sie den bestehenden Arbeitsschutzrichtlinien. Der dicke Bohlenfußboden des Stockwerks war voller Schrammen und Kerben, durch jahrelange intensive Nutzung, und endete an der abgerissenen Gebäudeseite im Nichts. Pfeiler aus rostigem Eisen stützten die Decke. In den Fensterrahmen hingen – wenn überhaupt – nur noch einzelne Scherben. Die Wände bestanden aus alten, bröckelnden Ziegelsteinen.

Phil, der immer noch vor den Leichen hockte, setzte seine Lesebrille auf, beugte sich weiter herunter und inspizierte das Holz des Bodens.

»Mekka liegt in die andere Richtung«, sagte Sperring, der sich ausreichend erholt hatte, um einen schlechten Witz zu reißen.

Phil ignorierte ihn. Betrachtete weiterhin aufmerksam den Fußboden. Irgendwann stand er auf, nahm die Brille ab und blickte sich nach seinen beiden Kollegen um.

»Ich glaube, Sie haben recht, Esme«, meinte er. »Schauen Sie mal.« Er deutete auf die Holzbohlen. »Sehen Sie hier, um die Stühle herum? Kaum Staub. Und da drüben, vor den beiden Stühlen? Auch kaum Staub. Da muss etwas gestanden haben. Und dazwischen? Eine Staubschicht.«

»Soll heißen …?«, fragte Sperring.

»Soll heißen, dort hat jemand gestanden und …« Phil ging über die Metallplatten zurück und blieb einige Meter von den Stühlen entfernt stehen. Er drehte sich zu den beiden Leichen um. Deutete mit dem Finger auf sie. Betätigte einen imaginären Abzug. Zuerst die Frau, dann das Kind. »In dieser Höhe«, sagte er und zielte. »Stabil. Muss irgendwo befestigt gewesen sein.« Er schaute erneut zu Boden. »Ein paar Kratzer im Holz. Als wäre hier etwas hin und her gerückt worden.«

Sperring runzelte die Stirn. »Und was ist mit dem Typen auf dem anderen Stuhl?«

Phil drehte sich ein Stück zur Seite. Er stellte sich immer noch vor, wie er eine Schusswaffe hielt. Zielte. Danach inspizierte er aus dem Stand erneut den Fußboden. »Hier, wo ich stehe, ist es dasselbe. Wenig Staub. Es hat also Bewegung stattgefunden. Dazwischen ist die Staubschicht unberührt, und in unmittelbarer Nähe des Stuhls ist sie dann wieder unterbrochen.«

»Das ist passiert, als wir ihn losgeschnitten haben, um ihn ins Krankenhaus zu bringen«, warf Sperring ein. »Ging ja nicht anders.«

»Schon klar«, sagte Phil. Am Stuhl waren nicht nur die Überreste des Klebebandes zu sehen, sondern auch Spuren diverser Körperausscheidungen. Der Mann musste sehr lange dort gesessen haben. »Aber schauen Sie mal. Irgendwas war hier aufgebaut. Mittig zwischen den beiden Stühlen. Man hätte es in die eine …«, er drehte sich zu dem leeren Stuhl um, »oder in die andere Richtung schwenken können.« Jetzt wandte er sich den beiden Leichen zu. »Ich will keine voreiligen Schlüsse ziehen, aber ich denke, Sie haben recht, Esme. Eine Armbrust scheint mir am plausibelsten. Vermutlich auf ein Stativ montiert.«

»Und warum hat’s dann nicht auch den Kerl erwischt?«, fragte Sperring.

»Gute Frage«, sagte Phil. »Wie geht es ihm? Wissen Sie was?«

»Er lebt, dem letzten Stand nach«, lautete Sperrings Antwort. »War aber knapp. Liegt auf alle Fälle noch im Krankenhaus. DC Oliver ist bei ihm und wartet, dass er zu sich kommt.«

»Gut«, sagte Phil. »Wenn er irgendwas zu sagen hat, wird Imani es schon aus ihm herausholen.«

Sperring erwiderte nichts darauf. Phil wusste sehr wohl, dass sein Kollege DC Oliver nicht in gleichem Maße schätzte wie er selbst. Aber er wollte jetzt keinen Konflikt heraufbeschwören. Es war nur ein weiterer Punkt auf der Liste der Dinge, in denen sie sich uneins waren.

»Ich fasse noch mal zusammen«, sagte Sperring. »Die Armbrust ist auf einer Halterung befestigt und kann auf beide Stühle zielen. Aber nur die Frau und das Kind sterben. Der Typ wird am Leben gelassen. Warum? Was will Ihr Freund uns damit sagen?«

Phil seufzte. »Er ist nicht mein Freund.«

»Echt?«, sagte Sperring. »Scheint er aber zu glauben.«

»Dann leidet er unter Wahnvorstellungen.«

Sperring betrachtete erneut die Leichen und schauderte leicht. »Wahnvorstellungen? Ich würde mal sagen, das ist noch das geringste seiner Probleme.«

3Der erste Anruf war am Abend zuvor über das Bürgertelefon der West Midlands Police eingegangen.

Disponentin Janice Chisholm wusste noch genau, wie sie ihn entgegengenommen hatte. Ihre Schicht hatte gerade angefangen. Ein Pappbecher mit überteuertem Kaffee stand auf ihrem Schreibtisch bereit, daneben ein Schokobrownie in einer bereits durchgefetteten Papiertüte – für den Fall, dass sie später Hunger bekam und eine kleine Stärkung brauchte. Sie arbeitete schon seit mehreren Monaten in der Telefonvermittlung, war umfassend geschult und instruiert worden. Sie kannte sich aus. Wusste, wie man die Schweigsamen zum Reden brachte, die Redseligen daran hinderte, zu sehr abzuschweifen, die Ängstlichen bestärkte und die Aggressiven besänftigte. Sie hatte eine echte Begabung. Was sie konnte, war nicht allein durch Training zu erreichen. Es gefiel ihr, mit Menschen zu reden. Ihnen zu helfen. Sie hatte das Gefühl, eine wichtige Arbeit auszuführen. Doch gelegentlich gab es auch Anrufe, die ihr aus dem einen oder anderen Grund nicht mehr aus dem Kopf gingen. Verstörende Anrufe. Pöbelanrufe. Traurige Anrufe. Seltsame Anrufe.

Oder solche, die ihr einfach nur Angst machten.

»Ich will mit Philip Brennan sprechen. Detective Inspector Philip Brennan.« Die Stimme klang dumpf, die Worte waren kaum zu verstehen.

»Entschuldigen Sie?«, sagte Janice. »Könnten Sie vielleicht etwas lauter sprechen? Ich kann Sie nur sehr schwer hören.«

Geräusche am anderen Ende, scheinbar angestrengtes Atmen, aber ansonsten nur Schweigen. Sie dachte schon, sie hätte einen dieser Leute in der Leitung, die sich einfach nur einen dummen Scherz erlauben wollten. Das kam gelegentlich vor. Anrufer, die ihr die Zeit stahlen – in der Regel Kinder oder Jugendliche, die obszöne Bemerkungen machten oder ihr versaute Fragen stellten. Wenn sie ihnen dann mitteilte, dass der Anruf zurückverfolgt würde, reichte das normalerweise aus, um sie loszuwerden. Doch dieser Anruf hier schien anders zu sein. Deshalb erinnerte sie sich später auch noch so genau daran.

»Ich will mit Detective Inspector Philip Brennan sprechen«, sagte der Anrufer wieder. Seine Stimme klang immer noch gedämpft, war aber jetzt besser zu verstehen.

»Das ist im Moment leider nicht möglich. Ich kann Sie nicht direkt zu ihm durchstellen. Hat es mit laufenden Ermittlungen zu tun?«

Stille. Weitere Atemgeräusche. Janice wurde langsam mulmig zumute. »Wenn Sie mir sagen, worum es sich handelt«, fuhr sie fort, »kann ich ihm etwas ausrichten, wenn es Ihnen recht ist.«

Die Leitung war tot. Janice versuchte, die Sache abzuhaken, und nahm die nächsten Anrufe entgegen. Wichtige Anrufe.

Der zweite Anruf kam gut eine Stunde später. Bis dahin war es ein relativ ruhiger Abend gewesen. Janice gönnte sich gerade eine Pause und hatte ihren Schokobrownie angefangen zu essen, als sie ihre Kollegin Ann zwei Plätze weiter einen vertrauten Namen sagen hörte.

»Ich fürchte, Detective Inspector Brennan arbeitet nicht in diesem Büro. Könnten Sie mir schildern, worum es geht? Dann leite ich Ihre Nachricht gerne weiter.«

Sofort wurde Janice hellhörig. Sie machte Ann ein Zeichen.

»Einen Augenblick, bitte …«, sagte Ann und stellte den Anrufer zu Janice durch.

Das war es nicht, was diese beabsichtigt hatte, aber nun blieb ihr keine andere Wahl, als den Anruf entgegenzunehmen. Sie beeilte sich, den Bissen Brownie herunterzuschlucken, den sie im Mund hatte.

»Hallo?«, sagte sie. »Ich glaube, wir haben vorhin schon mal telefoniert.«

Wieder dieser keuchende Atem. Aber jetzt war er schneller, harscher, rasselnd.

»Detective Inspector Brennan. Ich muss mit ihm sprechen.«

»Wie meine Kollegin Ihnen bereits erklärt hat: Er ist nicht hier. Er arbeitet nicht in diesem Büro. Er ist –«

»Stellen Sie mich gefälligst durch. Sofort.«

Janice lehnte sich einen Moment lang auf ihrem Stuhl zurück. Sie hatte oft mit Menschen zu tun, die verzweifelt waren, aber mit Unhöflichkeit kam man bei ihr nicht weiter. »Bitte reden Sie nicht in diesem Ton mit mir, sonst lege ich auf.« Sie wartete auf eine Antwort. Hörte wieder nur seinen Atem. Sie betätigte die Aufnahmetaste an ihrem Telefonapparat. Im nächsten Moment fuhr der Anrufer fort: »Ich muss mit Detective Inspector Brennan sprechen. Es steht ein Menschenleben auf dem Spiel.«

»Dies hier ist keine Notrufnummer«, klärte Janice ihn auf. »Wenn es dringend ist, versuchen Sie es unter der 999. Soll ich Sie verbinden?«

»Nein.« Der Anrufer klang verärgert. »Detective Inspector Philip Brennan von der Abteilung für Kapitalverbrechen der West Midlands Police. Ihn will ich sprechen und nur ihn.«

Janice zögerte. Richtlinien und Vorschriften waren dazu da, befolgt zu werden. Sie konnte gar nicht mehr zählen, wie oft man ihnen das eingeschärft hatte. Unter keinen Umständen durften sie Anrufer zu einzelnen Ermittlern durchstellen. In neun von zehn Fällen handelte es sich um Spinner oder angeblich medial Begabte, die jemanden von der Polizei im Fernsehen gesehen hatten und nun von ihm besessen waren.

In neun von zehn Fällen.

»Warten Sie ganz kurz«, bat sie ihn. »Bitte bleiben Sie in der Leitung.«

Ohne auf eine Reaktion zu warten, verlegte sie den Anruf in die Warteschleife. Dann wählte sie die Nummer der Wache in der Steelhouse Lane. Jemand nahm ab. Sie erklärte, wer sie war, und berichtete dem diensthabenden Polizisten von dem Anruf.

»Hört sich nach einem Spinner an«, meinte der.

»Stimmt«, sagte Janice. »Aber ich würde Sie nicht behelligen, wenn ich ihn wirklich für einen Spinner halten würde. Von denen kriegen wir hier mehr als genug, das können Sie mir glauben.«

»Sagen Sie ihm einfach, dass der Anruf zurückverfolgt wird«, riet der Polizist hörbar gelangweilt. »Oder sagen Sie ihm, seine Mum hat das Abendessen fertig.«

»Das würde ich normalerweise ja auch tun«, gab Janice zurück und versuchte, sich von dem herablassenden Tonfall des Mannes nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. »Ich mache diese Arbeit lange genug, um zu wissen, wann etwas nicht stimmt. Und mit dem hier stimmt irgendwas nicht. Wenn es tatsächlich was Ernstes ist, will ich am Ende nicht diejenige sein, der es nicht aufgefallen ist.«

Schweigen. Dann ein Seufzer. »Also, meinetwegen …« Papierrascheln, dann das Klicken einer Maus. »Ist schon gegangen. Feierabend. Kann er nicht mit jemand anderem reden?«

»Hat Brennan ein Handy? Können Sie den Anruf nicht umleiten?«

Wieder ein Seufzer des Polizisten, als hätte Janice von ihm verlangt, ganz allein die Forth Bridge anzustreichen. »Also schön, von mir aus – aber dann sind Sie mir was schuldig.«

»Was ist mit der Gewissheit, einen guten Job gemacht zu haben, reicht Ihnen das nicht?«

Ein Auflachen. »Vielleicht laufen die Dinge bei Ihnen da drüben anders. Eine Sekunde.«

Janice fand sich in der Warteschleife wieder. Also wartete sie. Irgendwann meldete sich eine andere Stimme. Sie klang jünger als die des Polizisten zuvor und hatte einen etwas anderen Akzent. London oder Umkreis? Jedenfalls nicht Birmingham, so viel stand fest.

»Phil Brennan.«

Janice stellte sich vor. »Normalerweise würde ich Sie nicht stören, Detective Inspector. Ich weiß, es entspricht nicht der Dienstvorschrift, aber …« Sie erzählte ihm von dem Anrufer.

»Danke, Janice«, sagte Brennan. »Man kann nie wissen. Stellen Sie ihn durch.«

Sie tat es.

Und damit war sie raus aus der Sache. Bis sie am nächsten Tag die Nachrichten sah und das Interview mit Detective Inspector Phil Brennan verfolgte, der über einen der grausamsten Doppelmorde berichtete, die er je gesehen hatte, und etwaige Zeugen dazu aufrief, sich bei der Polizei zu melden.

Auch am Tag danach sah sie die Nachrichten.

Und am Tag danach.

Und …

Dachte an den seltsamen Anrufer.

Und begann zu zittern.

4Man hatte umgehend einen Streifenwagen zu der vom Anrufer genannten Adresse geschickt: ein verlassenes Gebäude in der Legge Lane in Hockley.

»Beeilen Sie sich«, hatte der Anrufer Phil eingeschärft. »Er macht’s nicht mehr lange. Er wollte leben. Er hat sich für das Leben entschieden, und wir müssen seinen Wunsch respektieren, nicht wahr? Was für eine Gesellschaft wären wir, wenn wir es nicht täten?«

»Wer sind Sie?«, hatte Phil gefragt. »Worum geht es hier?«

»Das werde ich Ihnen natürlich sagen. Keine Sorge, Sie werden beizeiten alles erfahren.«

»Nach wem suchen wir denn?«

»Sie werden ihn schon erkennen.«

Bei diesen Worten lief Phil ein Schauer über den Rücken. Es muss jemand sein, den ich kenne, war sein allererster Gedanke. Womöglich sogar ein Freund. »Wer?«, hakte er sofort nach.

»Fahren Sie zu der Adresse. Überzeugen Sie sich selbst. Dann wird alles einen Sinn ergeben. Alles wird Ihnen klar werden.«

»Was wird mir klar werden?«

»Gerechtigkeit. Ausgleich. Darum geht es. Und ich hoffe, wir stehen, was das angeht, auf derselben Seite. Das hoffe ich wirklich.«

»Haben Sie auch einen Namen?«

Eine Pause trat ein. Phil erwartete eine flapsige Antwort. Oder gar keine.

»Nemesis«, sagte die Stimme mit unverkennbarem Stolz.

Phil wollte noch weitere Fragen stellen, aber gleich darauf war die Leitung tot. Er rief auf der Wache an und erreichte den diensthabenden Polizisten.

Er fragte ihn, ob er etwas von dem Gespräch mit dem Unbekannten mitbekommen habe. Hatte er nicht. Also wies Phil ihn an, zwei Streifenpolizisten zu der vom Anrufer genannten Adresse zu schicken und ihnen mitzuteilen, dass er ebenfalls auf dem Weg dorthin sei. »Klingeln Sie Sperring aus dem Bett. Sagen Sie ihm, er soll mich dort treffen.«

»Na, das wird er Ihnen bestimmt danken, Boss«, lachte der Polizist.

»Das wird er zweifellos.«

Phil legte auf und sah auf die Uhr. Kurz vor Mitternacht. Er warf einen Blick zur anderen Bettseite. Leer. Er mochte es nicht, wenn Marina nicht da war. Dann wachte er oft mit ihrem Kissen im Arm auf. Er hatte ihr nie davon erzählt, wollte nicht wie ein liebeskranker Trottel dastehen. Obwohl er genau das war. Nach all der Zeit war er immer noch in seine Frau verliebt, hatte immer noch Schmetterlinge im Bauch, wenn er sie sah, und bekam immer noch eine Erektion, wenn sie sich im Bett an ihn schmiegte. Er hatte es nie jemandem gegenüber zugegeben, aber nach dem zu urteilen, was einige seiner Kollegen zu dem Thema sagten, war die Intensität seiner Gefühle alles andere als normal. Doch was kümmerte es ihn? Er war froh darüber. Er wusste, wie kaputt er gewesen war, bevor er sie kennengelernt hatte. So wollte er niemals wieder sein.

Er stand auf und zog sich an: ein kariertes Westernhemd mit weißen Perlknöpfen, Selvedge-Jeans, Red Wing Boots, seine Lederjacke. Die ewig gleichen Buchhalteranzüge, die seine Kollegen im Dienst tragen sollten, lehnte er ganz bewusst ab, denn in seinen Augen waren sie lediglich eine andere Art von Uniform. Und seine Haare waren auch nicht gerade soldatisch kurzgeschnitten. Dementsprechend ermunterte er auch die Mitglieder seines Teams stets dazu, ihrer Individualität freien Lauf zu lassen. Drücken Sie sich aus, sagte er immer. Das hilft Ihnen dabei, kreativ zu denken. Und kreatives Denken klärt Verbrechen auf. Nicht alle teilten diese Ansicht – manche zeigten eine geradezu pathologische Abneigung gegen seine Ideen –, aber man tolerierte ihn. Solange er Resultate lieferte.

Er putzte sich die Zähne, trank einen Schluck Wasser, stieg ins Auto und fuhr zu der Adresse, die ihm der Anrufer durchgegeben hatte. Während der Fahrt ging er das Telefonat wieder und wieder im Kopf durch.

Es würde kein leichter Fall werden. Das hatte er im Gefühl.

5»Und was hatte Ihr neuer bester Kumpel sonst noch so zu sagen?«, fragte Sperring mit Blick auf den leeren Stuhl. »Hat er Ihnen verraten, wer er ist und warum er das getan hat? Was er als Nächstes vorhat? Würde uns die Arbeit wesentlich erleichtern.«

»Darauf, was er vorhat, können wir auch von selber kommen«, gab Detective Constable Nadish Khan zurück, der sich zwischenzeitlich zu ihnen gesellt hatte. Er trug denselben blauen Plastik-Overall wie alle anderen, bewegte sich darin aber leicht verwegen, so als wäre er in einem Club und nicht an einem Tatort. »Er ist ein Wahnsinniger. Ein Killer.«

»Wir sollten keine voreiligen Schlüsse ziehen«, mahnte Phil.

»Wie ist das gemeint?«, fragte Khan und wirkte gekränkt. »Glauben Sie nicht, dass der Anrufer es war? Oder glauben Sie nicht, dass er wahnsinnig ist?«

»Eins nach dem anderen«, sagte Phil. »Haben wir schon herausgefunden, wer die Opfer sind? Wer der Mann im Krankenhaus ist? Und wurde der Anruf zurückverfolgt?«

»Ich komme gerade vom Revier«, sagte Khan. »Hab ein paar Sachen überprüft. Der Mann heißt Darren Richards. Hab seinen Namen durch den Computer gejagt; ein paar Vorstrafen: Autodiebstahl, Straßenraub, kleinere Delikte. Wohnt in Lea Hall. Kein Wunder also.«

Phil wies auf die Leichen. »Und die beiden?«

Khan wurde bleich und bemühte sich krampfhaft, nicht dorthin zu sehen, wo Phils Finger hinzeigte. Trotz seiner Arroganz und seines großspurigen Benehmens galt Nadish Khan unter Kollegen als zartbesaitet – und das nicht zu unrecht. Phil hatte ihm schon mehr als einmal befehlen müssen, den Tatort zu verlassen, aus Angst, er könne sich übergeben und Spuren verunreinigen.

Khan begann zu schwanken.

»Nadish …«

»Alles klar, Boss. Mir geht’s gut.«

Er sah nicht danach aus, aber Phil ließ es auf sich beruhen. »Denken Sie einfach daran«, mahnte er.

»Locard’sche Regel. Ja, ja, ich weiß. Das sagen Sie mir jedes Mal. Keine Bange. Ich werd schon nicht –«

Er stürzte zum Ausgang.

Phil wechselte einen Blick mit Sperring und zog eine Augenbraue hoch.

»Er ist ein guter Kerl«, meinte Sperring. »Wird sich schon noch dran gewöhnen.«

Phil sagte nichts, sondern wartete einfach darauf, dass Khan zurückkam. Was dieser auch bald tat. Er war noch blasser als zuvor und wischte sich mit einem Taschentuch den Mund.

»Was sagten Sie gerade?«, fragte Phil.

»Ja«, antwortete Khan, sichtlich um Fassung ringend. Eine Stelle irgendwo hinter Phils Kopf schien eine ungeheure Faszination auf ihn auszuüben. »Darren Richards …«

»Und die anderen beiden?«

»Nach dem derzeitigen Stand«, fuhr Khan fort und wusste, dass ihm nichts anderes übrigblieb, als die Leichen anzusehen, auch wenn er alles tat, um es zu vermeiden, »handelt es sich um Darren Richards’ Freundin Chloe Hannon und ihre gemeinsame Tochter Shannon.«

»Shannon Hannon?«, sagte Sperring mit einem Schnauben. »Was für Vollidioten. Können solche Leute nicht mal das Hirn einschalten?«

»Hoffen wir, dass Mr Richards die Absicht hatte, sie zu heiraten«, meinte Phil. »Obwohl das jetzt auch keine Rolle mehr spielt. Liegt über sie etwas vor?«

Khan schüttelte den Kopf. »Nichts Wesentliches. Nur eine Auseinandersetzung mit einer anderen Frau vor einer Kneipe.« Er steckte das Taschentuch ein und zückte sein Notizbuch. »Letisha Watson. Hat behauptet, sie würde ihr den Freund ausspannen wollen. Hat deswegen Streit angefangen. Anscheinend hatten Darren Richards und Letisha Watson zu dem Zeitpunkt noch was laufen. Er hat sie verlassen, als Chloe Hannon von ihm schwanger wurde.«

»Scheiße«, sagte Sperring. »Um da durchzusteigen, braucht man keine Polizei, da braucht man eine Mittags-Talkshow. Woher weißt du das alles?«

»Ist aktenkundig«, erklärte Khan. »Darren Richards scheint ein gefragter Typ gewesen zu sein.«

»Scheint so«, bemerkte Phil. »Aber das hier sieht … mir nicht nach der Tat einer eifersüchtigen Exfreundin aus. Mag sein, dass ich vorschnell urteile, aber ich denke, wir können Letisha Watson als Täterin ausschließen. Ich bezweifle, dass sie so viel Aufwand betrieben hätte.«

»Keine Ahnung«, meinte Khan. »Ich war auch schon mit einigen ziemlich durchgeknallten Zicken zusammen.«

»Das glaube ich Ihnen gern«, sagte Phil. »Aber das hier ist etwas anderes. Ein ganz anderes Ausmaß von … keine Ahnung, wovon.«

»Oder wieso«, ergänzte Sperring. »Was hat Ihr Kumpel Ihnen denn sonst noch so gesteckt?«

»Jetzt passen Sie mal auf«, sagte Phil und wandte sich seinem Untergebenen zu. »Können wir bitte von dieser Person nicht als meinem Kumpel sprechen?«

Sperring wich seinem Blick aus. »Sorry, Boss.« Die Entschuldigung klang wenig überzeugend.

»Alles, was der Anrufer mir verraten hat, war diese Adresse hier. Er hat mir gesagt, es ginge um jemanden, der leben wolle, der sich für das Leben entschieden habe, und wir müssten diese Entscheidung respektieren.«

»Sich fürs Leben entschieden?«, wiederholte Khan stirnrunzelnd.

»Entschieden, ganz genau. Dann hat er noch irgendwas über Gerechtigkeit gesagt. Und Ausgleich. Und dass er hofft, dass wir auf derselben Seite stehen.«

»Gerechtigkeit?«, sagte Khan und runzelte erneut die Stirn. Er sah noch einmal in seine Notizen. »Er hat ›Gerechtigkeit‹ gesagt?«

»Ja«, antwortet Phil. »Wieso? Kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor?«

»Weiß nicht.« Khan blätterte in seinen Notizen. »Gerechtigkeit …« Er fand, was er gesucht hatte, und las es zunächst leise durch. Schüttelte dann den Kopf. »Keine Ahnung, ob das wichtig ist, vielleicht klammere ich mich auch an Strohhalme, aber – hier. Darren Richards stand unlängst vor Gericht, weil er unter Alkohol- und Drogeneinfluss ein Auto geknackt und eine Spritztour damit gemacht hatte. Verkehrsgefährdendes Verhalten und so weiter. Anscheinend hat er zwei Fußgänger überfahren …« Er verstummte abrupt.

»Was?«, sagte Phil. »Was ist denn?«

Khan sah auf. »Er hat zwei Fußgänger überfahren. Hat sie voll erwischt. Eine Mutter und ihre Tochter.«

Ein Schauer kroch Phil den Rücken hinauf. Er betrachtete die Leichen. »Mutter und Tochter?«

»Ja«, sagte Khan und konsultierte noch einmal seine Aufzeichnungen. »Und das ist noch nicht alles. Er wurde deswegen nicht verurteilt.«

»Was?«, sagte Sperring. »Na, zum Glück war ich nicht der leitende Ermittler in dem Fall. Arme Sau.«

»Hm«, machte Khan. »Das Verfahren wurde wegen eines Formfehlers eingestellt. Bei den Ermittlungen hatte man sich nicht an die Vorschriften gehalten. Sein Anwalt hat es nachgewiesen und für seine Verteidigung genutzt. Damit war der Fall im Eimer.«

»Und jetzt lebt er, und eine andere Mutter und ihre Tochter sind tot«, sagte Phil. »Das hat der Anrufer gesagt. Er wollte leben. Er hat sich für das Leben entschieden. Entschieden …« Erneut betrachtete er die Leichen. Dann die Stelle, von der aus man sie erschossen hatte. Dann den anderen, leeren Stuhl. Unbewusst strich er sich mit der Hand über die Wange, ertastete die schwachen Umrisse seiner Narben.

»Für das Leben entschieden …« Er wandte sich seinen Kollegen zu. »Überprüfen wir, ob der Anruf geortet werden konnte. Ich glaube, Sie haben recht. Wir haben es tatsächlich mit einem Wahnsinnigen zu tun.«

6Die Nadel senkte sich auf das Vinyl. Ein dumpfes Knackgeräusch, begleitet von statischem Knistern. Noch einmal, dann ein drittes Mal. Dann ging es los. Eine Snare Drum, gefolgt von einem Vibraphon, das langsam und genüsslich den Hook spielte. Und dann Jerry Butler, wie er mit seiner gebrochenen, seelenvollen, lyrischen Stimme seiner Frau erklärte, dass er sie niemals aufgeben würde, ganz gleich, wie mies sie ihn behandelte.

Er lehnte sich in seinem Sessel zurück und schloss die Augen. Ließ die Musik über sich hinweggleiten, ihren Zauber entfalten. Er tauchte ganz in die Musik ein. In vielerlei Hinsicht war es der perfekte Song. Nicht nur aufgrund dessen, was er aussagte, sondern auch, weil man so viel hineinlesen konnte. Soul der Sechzigerjahre. Unübertroffen. Echtes musikalisches Handwerk. Herz und Seele. Alles kam zusammen. Massengefertigt, ja. Aber trotzdem sprach sie die Sprache der Träume. Es war die einzige Musik, die zu hören sich lohnte.

Die Sonne begann langsam um die schweren Samtvorhänge herum ins Zimmer zu kriechen. Schwache Strahlen erhellten träge in der Luft tanzende Staubkörnchen und brachten ein wenig Wärme mit. Er merkte nichts davon. Saß da, den Kopf zurückgelehnt, und lächelte. Ließ seine Gedanken treiben. Inzwischen mussten sie dort sein, dachte er. Phil Brennan und sein Team. Überall. Sie vermaßen, tüteten ein, analysierten. Suchten. Finden würden sie nichts. Er war zu sorgfältig gewesen, zu umsichtig. Zu schlau für sie. Das wussten sie nicht – noch nicht. Aber sie würden es noch früh genug feststellen.

Wenn sie jetzt dort waren, hieß das, dass Darren noch lebte. Gut. So sollte es sein.

Er hatte erwartet, Darrens Gesicht in den Nachrichten zu sehen. Ebenso wie die Gesichter seiner Freundin und Tochter. Tagelang hatte er alle amtlichen Bekanntmachungen gelesen, jede Nachrichten-Website im Internet durchforstet. Er schlief kaum noch, aß fast nichts mehr. Zu aufgeregt. Er wollte sehen, wie seine Arbeit gewürdigt wurde, wie die Veränderung begann. Doch er hatte nirgendwo etwas gefunden. Er dachte an Darren, noch immer an den Stuhl gefesselt, unfähig, sich aus eigener Kraft zu befreien. Unfähig, sich auch nur zu bewegen. Das war nicht richtig. Es bestand die Gefahr, dass er starb. Also hatte er ihnen die richtige Richtung gewiesen. Ihnen einen kleinen Schubs gegeben. Ein kurzer Anruf bei Phil Brennan, und Darren würde leben. Dann wäre alles wieder im Lot. Die Waagschalen wären im Gleichgewicht.

Darren musste leben. So waren die Regeln. Wenn Darren starb, wären seine Worte – seine Taten – als Lüge entlarvt. Und das durfte nicht sein. Es reichte nicht, dass Gerechtigkeit geübt wurde, es musste auch jemanden geben, der sie bezeugte. Darren hatte seine Wahl getroffen. Nun war es an ihm, diese Wahl zu achten. Wenn es keine Ehre, keine Fairness, keine Gerechtigkeit mehr gab, was bliebe dann noch? Nichts. Dann wäre er genauso schlimm wie sie. Dann wäre alles sinnlos. Niemand würde etwas daraus lernen. Dazu durfte er es nicht kommen lassen.

Der Song war zu Ende. Es knisterte, als der Plattenteller sich noch kurz weiterdrehte, dann hob sich die Nadel von der Platte. Er saß still da und wartete. Erneut senkte sich der Arm. James Carr: »The Dark End of the Street«. Noch besser als Butlers Song. Das Klagelied des Ehebrechers – so hatte jemand ihn einmal beschrieben. Doch er sah viel mehr darin. Es ging nicht um Sex. Nicht um etwas so Schmutziges, etwas so widerwärtig Vergängliches. Es ging um Geheimnisse, um die Dunkelheit. Um Lügen. Um die Masken des Alltags, hinter denen sich die Menschen verbargen. Um den Funken des Wiedererkennens zwischen zwei verwandten Seelen, dem sie bei Tageslicht jedoch nicht weiter nachgingen. Stattdessen warteten sie, bis es dunkel wurde und die Masken fielen. Erst in der Dunkelheit konnten sie der Wahrheit ins Auge blicken, wer und was sie wirklich waren. Das war viel aufregender, viel tiefsitzender, viel lebendiger als fader Sex.

Er ließ die Augen geschlossen, und seine Gedanken wanderten erneut zu Darren. Zu der Entscheidung, die er getroffen hatte. Wie er auf Kosten von Frau und Kind die eigene Haut gerettet hatte. Und er dachte an Darrens Miene, als ihm plötzlich bewusst geworden war, was diese Entscheidung ihn kosten würde. Was sein Handeln wirklich bedeutete. Er konnte nicht leugnen, dass es ihn erregt hatte, dies mit anzusehen. Damit hatte er gerechnet, natürlich; er hatte es sich sogar als einen der angenehmen Nebeneffekte seiner Entscheidung vorgestellt. Aber er hatte nicht gedacht, dass es ihm so viel Vergnügen bereiten würde. Ganz zu schweigen von diesem köstlichen Zittern in seinem Körper, als Frau und Kind von dem tödlichen Bolzen durchbohrt worden waren.

Er durchlebte diese Sekunden in Gedanken wieder und wieder, zehrte von ihnen. Darrens Gesicht, seine Qualen, während er mit einer Entscheidung rang. Dann die widerstreitenden Gefühle in seinen Zügen, sobald der Entschluss getroffen war. Selbsthass gegen Selbsterhaltungstrieb. Kummer gegen Gleichmut. Entsetzen gegen Inkaufnahme. Und dann, zum Ende hin, Unglauben, der schließlich einer schrecklichen Akzeptanz Platz machte. Und grauenhafter, herzzerreißender Trauer.

Wunderschön.

Gerechte Vergeltung. Perfekt. Sogar noch perfekter, als er es sich ausgemalt hatte.

Der Schauer, der in dem Moment durch seinen Körper gegangen war, das Machtgefühl, als er für Gerechtigkeit sorgte – eine Gerechtigkeit, die die meisten Menschen für unerreichbar oder unmöglich hielten –, all das hatte er ganz deutlich gespürt. Erregend deutlich. Und er hatte es wahr gemacht.

Sobald Darrens Entscheidung gefallen war, hatte seine Frau ihn starr vor Entsetzen angesehen. Sie hatte nicht glauben können, dass ihr eigener Freund sie zum Tode verurteilte. Hatte nicht begreifen können, wie die Welt dermaßen aus den Fugen geraten sein könnte. Beim Anblick dieses stummen Austauschs zwischen den beiden hätte er etwas empfinden müssen. Mitleid. Bedauern. Irgendwas in der Richtung. Doch er hatte nichts gefühlt. Die Frau hatte sich auf Darren eingelassen. Hatte ein Kind von ihm bekommen. War bei ihm geblieben. Es war ihre eigene Schuld, und nun musste sie die Konsequenzen ihres Handelns tragen. Genau wie Darren. Denn nicht er hatte die beiden auf dem Gewissen. Sondern Darren selbst.

Darren hatte die Augen zugemacht, als die Armbrust abgefeuert wurde. Dann hatte er angefangen zu schreien und immer weiter geschrien und geschrien und geschrien, bis er keine Luft mehr bekam und ihm die Stimme versagte.

Danach hatte er nur noch so schnell wie möglich verschwinden müssen. Alles mitnehmen, seine Spuren verwischen. Dann nichts wie weg. Er war nicht dumm. Er wusste, dass man ihn für das, was er getan hatte, jagen würde. Doch er würde es ihnen nicht leicht machen. Er würde keinerlei Hinweise zurücklassen, ihnen keine Hilfestellung geben. Stattdessen würde er mit ihnen reden. In ein Zwiegespräch mit seinen Verfolgern treten, damit sie begriffen, was er tat. Sich vielleicht sogar in seine Lage versetzen. Denn sollten sie in Fragen der Gerechtigkeit nicht auf ein und derselben Seite stehen?

Auch dieser Song war zu Ende, der Plattenteller drehte sich, die Nadel knackte, er drehte sich, sie knackte. Saß in einer Rille fest.

Er ging zur Jukebox. Sie war wunderschön. Eine Rock-Ola Princess 435. Vollkommen. Er betätigte den Handschalter; der Tonarm kehrte in seine Ausgangsposition zurück, das Gerät schaltete sich aus. Er überflog die Titel. So viele Singles, so viele Lieblingsstücke. Aber im Moment reizte ihn keins. Normalerweise half ihm die Musik. Sie ging ihm in den Kopf, ins Herz und hielt alles in Schach. Doch die letzten Tage über hatte er immerzu an Darren und sein Schicksal denken müssen. Es hatte ihn vollkommen vereinnahmt.

Er schaltete den Fernseher ein, zappte sich durch die Kanäle bis zu einem Nachrichtensender. Gleichzeitig schaute er auf seinen Laptop, der daneben stand. Lächelte. Endlich fand seine Arbeit Erwähnung. Vage Berichte ohne Einzelheiten. Lediglich Bilder eines vertrauten, von weißen Plastikplanen verhüllten Gebäudes, im Vordergrund ratlose Reporter. Ein Kribbeln durchlief ihn. Er wusste mehr als die Nachrichtencrews, mehr als die Öffentlichkeit. Mehr als die Polizei. Er wusste alles.

Er ging ans Fenster, zog die Vorhänge auf. Sonnenlicht verwandelte das Zimmer. Er sah sich um. Inmitten der vielen Antiquitäten, ganz zu schweigen von den maßstabsgetreuen Modellen auf sämtlichen Regalen, war ihm, als lebe er in einem Museum. Oder in einem Mausoleum.

Aber ihm gefiel es so. Er hatte seine Jukebox. Und was noch wichtiger war: seine Arbeit.

Nein, es war mehr als nur Arbeit. Es war eine Berufung.

Bald würde Darrens Gesicht in den Nachrichten auftauchen. Dann würden sie begreifen, was sich ereignet hatte. Wie der Gerechtigkeit Genüge getan worden war. Und mit dieser Erkenntnis, dachte er traurig, wäre seine Erregung vorbei.

Er wusste, was er zu tun hatte. Lächelte bei dem Gedanken daran.

Er fing gerade erst an.

7Marina Esposito betrachtete die junge Frau, die ihr gegenübersaß. Sie bemühte sich, kein Pauschalurteil zu fällen, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen, die die Ergebnisse des Gesprächs beeinflussen konnten. Aber es fiel ihr schwer.

Die Frau wirkte, als wäre sie allenfalls körperlich anwesend. Die kleinen Augen in ihrem breiten, kuhähnlichen Gesicht zuckten pausenlos durch den Raum, als hielten sie Ausschau nach etwas Interessantem. Auf ihren feuchten, fleischigen Lippen lag ein kleines Lächeln. Sie hatte sich die fettigen Haare zu einem Zopf gebunden, ihr Körper wirkte in dem für alle Insassinnen als Standardkleidung vorgeschriebenen kratzigen grauen Jogginganzug dick und unförmig.

Marina nahm ihren Stift und machte sich eine Notiz.

»Joanne«, sagte sie. Langsam drehte die Frau das Gesicht zurück in ihre Richtung, bis ihr leeres Lächeln auf Marina ruhte.

»Joanne, wissen Sie, warum Sie hier sind?«, fuhr Marina fort.

Joanne zuckte mit den Achseln.

Marina hakte nach. Ihr Tonfall war leise und bestimmt. »Joanne, ich möchte gerne, dass Sie mir sagen, ob Sie verstehen, weshalb Sie hier sind. Können Sie das?«

Joannes Blick verschleierte sich, bis es ihr irgendwann gelang, auf Marina zu fokussieren. »Wegen den Männern«, antwortete sie langsam.

»Unter anderem, ja«, sagte Marina. »Wegen der Männer. Aber das ist nicht der einzige Grund, oder?«

»Wegen den Männern«, beharrte Joanne, diesmal lauter. »Weil sie nicht wollen, dass ich mich mit meinen Männern treffe.«

Marina nickte. »Die Männer. Richtig. Aber die Männer waren nicht das eigentliche Problem, stimmt’s? Niemand hat von Ihnen verlangt, dass Sie sich nicht mehr mit Männern treffen. Niemand hat Ihnen gesagt, dass Sie das nicht tun dürfen, richtig?«

»Sie haben gesagt, ich darf meine Männer nicht mehr wiedersehen. Auch nicht am Computer. Und dass ich nicht mehr ausgehen darf. Und dann haben sie mich hierhergebracht.«

»Und warum durften Sie nicht mehr ausgehen, Joanne? Warum wollten sie nicht, dass Sie sich mit den Männern treffen?«

Joanne verdrehte die Augen, ihre Miene verfinsterte sich. Sie dachte nach. Wahrscheinlich waren es keine schönen Gedanken, mutmaßte Marina.

»Ach so«, sagte Joanne schließlich. »Sie meinen die Babys.«

»Genau«, sagte Marina. »Die Babys.«

»Du warst die Erste, an die wir gedacht haben«, hatte DC Anni Hepburn gesagt, als Marina am Abend zuvor angekommen war. »Na ja, ehrlich gesagt warst du die Einzige, an die wir gedacht haben.«

»Keine Ahnung, ob ich das als Kompliment verstehen soll oder nicht«, hatte Marina erwidert.

Anni hatte sie einige Tage zuvor angerufen. Marina kannte Anni, weil sie bis vor einiger Zeit in Colchester, Essex, im Ermittlungsteam von Marinas Mann Phil Brennan zusammengearbeitet hatten. Sie hatten sich angefreundet und waren in Kontakt geblieben, nachdem Marina und Phil nach Birmingham umgezogen waren. Anni hatte Marina sogar bei einem Fall geholfen, in den diese persönlich involviert gewesen war. Jetzt erwiderte Marina den Gefallen.

Sie hatten sich im Garden Café in der Minories Art Gallery in Colchester getroffen. Anni hatte sich den Ort ausgesucht, weil sie wusste, dass es eins von Marinas Lieblingscafés in der Stadt war. Und Anni selbst gefiel es auch. Hinter hohen Backsteinmauern verborgen und mit seinen kleinen architektonischen Kuriositäten, die einen unversehens überraschten, erinnerte es an eine Miniaturversion des vom selbsternannten Architekten Sir Clough William-Ellis künstlich angelegten Dorfs Portmeirion in Wales.

»Warum hast du mich hierher bestellt? Willst du mich zurück nach Colchester locken?«, fragte Marina.

Anni lachte. »Ich sollte es eigentlich besser wissen, oder?« Ihr Lächeln verflog, als sie Marina eine Akte reichte. »Ihr Name ist Joanne Marsh«, sagte sie. »Wir benötigen ein Gutachten.«

Marina nahm die Unterlagen aus der Akte und überflog sie. »Ich glaube, ich habe von dem Fall gehört.«

»Bestimmt. Sie ist nicht gerade eine Unbekannte.«

Marina sah auf. »Wo ist sie momentan untergebracht?«

»Im Finnister. Ganz in der Nähe.«

Marina nickte. Finnister House war eine psychiatrische Klinik mit Sicherheitsverwahrung für psychisch kranke Straftäter unweit von Norfolk. Die Einrichtung legte großen Wert auf Rehabilitierung und Therapie der Insassen und hatte fast ausschließlich weibliche Insassen. Marina kannte die Klinik nur vom Hörensagen, doch was sie gehört hatte, stimmte sie eher skeptisch.

»Und da fahren wir hin?«

»Gleich morgen früh.« Anni lächelte, und ein schelmisches Blitzen trat in ihre Augen. »Der heutige Abend steht uns zur freien Verfügung. Keine Ehemänner, keine Freunde, keine Kinder. Wir sollten um die Häuser ziehen.«

»Und so willst du mich davon überzeugen, zurückzukommen?«

Anni lachte. »Was uns nicht umbringt, macht uns härter.«

»Also, Joanne. Dann erzählen Sie mir doch mal von den Babys.«

Joannes gute Laune war verflogen. Jetzt hockte sie mürrisch auf ihrem Stuhl und starrte Marina mit finsterer Miene an.

»Die Babys.« Marinas Tonfall war sanft, aber sie ließ nicht locker. »Was haben Sie mit den Babys gemacht?«

Joanne zog die Schultern bis zu den Ohren hoch wie ein genervter Teenager. »Ich hab sie … beseitigt.«

»Und warum, Joanne? Warum haben Sie sie beseitigt?«

»Die haben gestört. Ich konnte nicht mehr machen, was ich wollte.«

»Männer treffen.«

Joanne nickte.

Der Fall war durch sämtliche Medien gegangen. Joanne Marsh war eine junge Frau, die allein mit ihrem Vater auf einem abgelegenen Gehöft in der Nähe von Clacton an der Küste von Essex lebte. Sie hatte regelmäßig über Sexseiten im Internet Kontakt zu Männern aufgenommen, um sich mit ihnen zum ungeschützten Geschlechtsverkehr zu verabreden. Manchmal hatte sie sogar mehrere Sexualpartner gleichzeitig gehabt. Es gab reichlich selbstgedrehtes Videomaterial dazu.

Sie geriet ins Visier des Jugend- und Sozialamtes – und das nicht zum ersten Mal. Bereits in ihrer Kindheit hatte es ernstzunehmende Hinweise auf Inzest und systematischen sexuellen Missbrauch gegeben. Ihr Vater und andere Männer, teils Verwandte, teils Freunde, hatten sich an der minderjährigen Joanne vergangen. Zwar konnten die Anschuldigungen nie bewiesen werden, doch seitdem hatte das Jugendamt ein wachsames Auge auf sie gehabt. Als Joanne daher eine Nachricht mit dem Wortlaut »Bin das Baby los heute Nacht Party wo sin meine MÄNNER?« auf einer Sexseite postete, schlug man sofort Alarm.

Nach einigen Nachforschungen stellte sich heraus, dass Joanne infolge ihrer Sextreffen schwanger geworden war – was sie allerdings nicht davon abgehalten hatte, bis zum Geburtstermin weiterhin mit wechselnden Partnern Verkehr zu haben. Allem Anschein nach hatte sie das Kind zu Hause, vermutlich mit Hilfe ihres Vaters, zur Welt gebracht. Noch am selben Abend war sie losgezogen und hatte sich mit jemandem getroffen.

Die Abteilung für Kapitalverbrechen, der auch Anni angehörte, war auf den Plan gerufen worden, und kurz darauf hatte man in einem flachen Grab bei der Hintertür des Farmhauses die Leiche eines Neugeborenen gefunden. Misstrauisch geworden, hatte man auch den Rest des Grundstücks umgegraben. Und weitere sieben Babyleichen entdeckt.

Jetzt saß Joanne in Finnister und wartete darauf, dass ein psychologisches Gutachten über sie erstellt wurde.

»Also«, fuhr Marina leise und in neutralem Ton fort. »Wie haben Sie die Babys denn beseitigt? Was genau haben Sie getan?«

Joanne sah sich sichtlich gelangweilt im Zimmer um. »Hab ein Loch gegraben und sie reingetan.«

»Und das war’s?«

»Hab das Loch wieder zugemacht. Festgetrampelt.«

»Und dann?«

»Wie, und dann?«

»Was haben Sie dann gemacht?«

Wieder ein Schulterzucken. »Bin ausgegangen.«

Marina nickte. Schluckte ihren Ekel hinunter. Sie musste sich sehr bemühen, professionelle Distanz zu wahren.

»Kann ich jetzt gehen?«

»Gehen?«, fragte Marina. »Wohin?«

»Nach Hause.«

Marina schüttelte den Kopf. »Joanne, ich glaube, Sie werden für sehr lange Zeit nicht mehr nach Hause gehen.«

8Phil starrte zu dem Wohnsilo empor. Selbst die helle Morgensonne und der klare blaue Himmel konnten die Düsternis und Verzweiflung nicht vertreiben, die ihn umgaben. Handsworth war ein sozialer Brennpunkt in Birmingham. Die Armut hier war groß, und auf dem Rücken dieser Armut ritten die vier altbekannten Reiter Kriminalität, Gewalt, Gangs und Drogen. Das Leben hier war ein ständiger Krieg.

»Wetten, dass der Scheißaufzug im Arsch ist«, sagte Sperring, der ebenfalls den Blick nach oben gerichtet hatte.

»Hören Sie auf zu jammern«, sagte Phil. »Ihnen schadet die Bewegung ganz sicher nicht.«

Sperring tat so, als hätte er das nicht gehört. »Und wenn er funktioniert, hat ihn garantiert jemand als Toilette benutzt.«

Phil maß ihn mit einem strafenden Blick, dem Sperring widerstrebend begegnete. »Was denn?«, sagte er und zog in gespieltem Erstaunen die Augenbrauen hoch. »Jetzt kommen Sie mir bloß nicht wieder mit Ihrem linksliberalen Gutmenschengesülze. Sie wissen doch ganz genau, was hier für Leute wohnen. Wir haben jeden Tag mit ihnen zu tun. Wenn es die nicht gäbe, wären wir arbeitslos. Dann würden wir unsere Tage damit verbringen, alten Damen über die Straße zu helfen und Kätzchen aus Bäumen zu retten. Ist doch wahr.«

Phil starrte ihn wortlos an.

Irgendwann knickte Sperring ein. »Was ist denn? Sie wissen doch genau, dass ich recht habe.«

»Ein bisschen mehr Respekt. Das ist alles, was ich verlange. Wird Sie schon nicht umbringen.«