8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

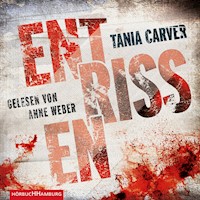

Ein grauenhafter Fund: Im Keller eines alten Hauses steht ein Käfig aus Menschenknochen. Und darin ein verwahrlostes Kind. Wer ist dieser Junge? Wer hat ihm das angetan? Mit ihren Ermittlungen stören Kommissar Phil Brennan und Profilerin Marina Esposito einen kaltblütigen Menschensammler, der seit mehr als dreißig Jahren einem grausamen Ritual folgt. Und dieser Killer duldet keine Einmischung. Er will den Jungen zurück.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

TANIA CARVER

Stirb, mein Prinz

Thriller

Aus dem Englischen von

Besuchen Sie uns im Internet:

www.ullstein-buchverlage.de

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Die Originalausgabe erschien 2011

unter dem Titel Cage of Bones bei Sphere/Little,

Brown Group, London

ISBN 978-3-8437-0423-6

© 2011 by Tania Carver

© der deutschsprachigen Ausgabe

Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2013

Alle Rechte vorbehalten.

Unbefugte Nutzung wie etwa Vervielfältigung,

Verbreitung, Speicherung oder Übertragung

können zivil- oder strafrechtlich

verfolgt werden.

eBook: LVD GmbH, Berlin

ERSTER TEIL

SOMMERKÄLTE

1 Es war ein Haus voller Geheimnisse. Dunkler Geheimnisse, alter Geheimnisse.

Böser Geheimnisse.

Das war Cam auf den ersten Blick klar. Er hatte so ein Gefühl, eine Ahnung. Das Haus war nicht nur baufällig. Es strahlte eine Trostlosigkeit aus, als würde es unter der Last seiner eigenen Verzweiflung zusammenbrechen. Ein massiver Schatten, schwärzer als schwarz.

Das alte Haus stand auf einem Grundstück direkt am Fluss, gegenüber vom Old Siege House Pub and Restaurant am Fuße des East Hill in Colchester. Nebenan war eine ehemalige Fabrik zu schicken Apartments ausgebaut worden. Es war eine Gegend mit vielen alten Gebäuden, von denen einige noch aus Elisabethanischer Zeit stammten. Die meisten waren behutsam restauriert worden. Die Gegend hatte sich ihren ursprünglichen Charakter bewahrt, und entsprechend stark hatten die Immobilienpreise angezogen. Die Nachfrage nach solch alten Häusern war groß. Oder wenigstens nach billigen zeitgenössischen Kopien.

Doch dafür musste zunächst einmal neues Bauland erschlossen werden. Und hier kam Cam ins Spiel.

Als er, den morgendlichen Verkehr hinter sich lassend, in eine schmale Seitenstraße eingebogen war, hatte er sich richtig gut gefühlt. Sein erster Job nach drei Monaten Arbeitslosengeld. Hilfsarbeiter bei einer Bau- und Abrissfirma. Er war siebzehn Jahre alt und einer der wenigen aus seiner Klasse, die überhaupt einen Job bekommen hatten. Es war nicht gerade das, was er sich gewünscht hatte. Er las für sein Leben gern, wäre lieber zur Uni gegangen und hätte englische Literatur studiert. Aber er war Realist. Leute wie er gingen nicht zur Uni. Schon gar nicht in Zeiten wie diesen. Na ja, er konnte froh sein, dass er was zu tun hatte. Das war tausendmal besser, als zu Hause vor der Glotze zu sitzen und mit anzusehen, wie die Jeremy Kyle Show von Cash in the Attic abgelöst wurde.

Rechter Hand verlief eine alte Backsteinmauer, hinter der sich ein prunkvolles georgianisches Haus erhob, das saniert und in Büroeinheiten umgewandelt worden war. Nichts als strahlend weiße Fensterrahmen und blinkende Messingschilder. Und Bäumchen im Formschnitt, die am Ende der geschwungenen Kieseinfahrt standen und die riesige Eingangstür bewachten. Links von ihm parkten die Autos der Büroangestellten. Die heißen Motoren tickten noch.

Cam stellte sich vor, wie es wäre, eines Tages selbst so ein Auto zu fahren. In so einem Büro zu arbeiten. Eine Sekretärin zu haben, Golf zu spielen. Na ja, Golf vielleicht nicht. Aber irgendwas in der Art. Vielleicht wären die bei der Abrissfirma mit seiner Arbeit ja so zufrieden, dass er befördert würde. Er könnte immer weiter aufsteigen, bis ganz nach oben.

Lächelnd ging er weiter.

Dann schlossen sich die Kronen der Bäume über ihm, der Morgen verdunkelte sich, die Luft wurde kühler. Cams Lächeln ließ ein wenig nach. Der Verkehrslärm nahm ab. Die alten Bäume mit ihren dicken Stämmen schluckten das stete Rauschen der Fahrzeuge, und an dessen Stelle trat das natürliche Säuseln ihrer Blätter. Je weiter er sich von der Straße entfernte, desto lauter wurde dieses Säuseln, überall um ihn herum wisperte und flüsterte es. Nur selten blitzte das Sonnenlicht durch den dunklen Baldachin. Cams Lächeln verschwand völlig. Er fröstelte. Fühlte sich plötzlich allein.

Hinter der Reihe der parkenden Autos lag eine Brache. Dicke, aus alten Ölfässern gegossene Betonpfeiler, die durch eine Kette miteinander verbunden waren, umgrenzten einen von Unkraut überwucherten Schotterplatz. Die erste Verteidigungslinie, um Eindringlinge fernzuhalten.

Dann kam der Zaun.

Vor ihm blieb Cam stehen. Schwere, stabile Elemente aus Maschendraht mit massivem Betonfundament. Sträucher und Unkraut waren durch die Löcher gewachsen und zerrten am Zaun, als versuchten sie, ihn niederzuringen. Schilder mit der Aufschrift »Gefahr. Betreten verboten« und »Kein Zutritt« waren mit Kabelbindern am Maschendraht befestigt, unter dem Grün allerdings kaum zu sehen. Damit Neugierige gewarnt waren. Cam schenkte den Schildern keine Beachtung. Er war bloß froh, dass er nicht abends hier sein musste. Tagsüber war es schon unheimlich genug.

Jenseits des Zauns kämpften Schutt und Unkraut um die Vorherrschaft. Dahinter stand das Haus. Cam betrachtete es eingehend.

Ein schwarzer, kompakter Schatten, der das Tageslicht schluckte und es in seinem Innern gefangenhielt. Der nichts preisgab. Dann sah Cam an der Seite des Hauses plötzlich etwas in die Höhe fliegen und gleich darauf mit einem lederartigen Klatschen wieder herabfallen. Wie riesige Krähenflügel. Oder ein Monster aus einem Horrorfilm. Er fuhr zusammen und schnappte erschrocken nach Luft.

Er drehte sich um. Sein erster Gedanke war: weglaufen. Aber dann blieb er stehen. Gab sich einen Ruck. So was Lächerliches. Es war früh am Morgen, und das da war bloß ein verfallenes altes Haus, nichts weiter. Erneut musterte er es. Inspizierte es, setzte sich ganz bewusst mit ihm auseinander, in der Hoffnung, dass es dadurch vielleicht seinen Schrecken verlieren würde.

Streng genommen war es wohl eher eine Scheune oder ein Lagerhaus. Auf alle Fälle war es alt. Sehr alt. Die Fassade war mit schwarzen Holzlamellen verkleidet. Die meisten hingen schief oder waren aufgrund des Alters und mangelnder Instandhaltung abgefallen. Darunter kamen die hölzernen Stützleisten und nacktes Mauerwerk zum Vorschein. Was Cam für Krähenflügel gehalten hatte, war in Wirklichkeit eine große schwarze Plastikplane, die an der Seite des Gebäudes festgenagelt war. Eine halbherzige Reparaturmaßnahme. Ein Provisorium, das immer noch da hing, obwohl es inzwischen zerfetzt und daher vollkommen nutzlos war.

Im Dach klafften riesige Löcher und legten das alte, vom Wasser geschädigte Gerippe aus Latten und Sparren frei. Hinter dem Haus befand sich ein eingeschossiger Anbau mit schwarz verfärbtem Putz und verfaulten hölzernen Fensterrahmen. Dahinter lag der Fluss Colne, auf dessen schmutzig braunem Wasser Plastikmüll und öliger Schaum träge dahinschwammen.

Er war so nah an der Straße, mitten in der Stadt, und doch hätte er Gott weiß wo sein können. Mitten im Nirgendwo.

Es ist nur ein Haus, sagte sich Cam. Nur ein Haus, nichts weiter.

»Na, was ist, brauchst du ’ne Extraeinladung?« Eine Stimme ertönte hinter ihm, laut und ungehalten.

Cam zuckte vor Schreck zusammen. Dann wandte er sich um.

»Na los, ’n bisschen plötzlich. Wir arbeiten auf Zeit.« Der Mann warf einen Blick auf seine Armbanduhr. »Wird’s bald?«

»Sorry …« Cam fand seine Stimme wieder. »Sorry, Gav …«

Sein Boss war hinter ihm den Weg entlanggekommen. Cam war so sehr in den Anblick des Hauses vertieft gewesen, dass er ihn gar nicht gehört hatte. Von Gavs barschen Worten wachgerüttelt und froh, Verstärkung bekommen zu haben, begann Cam am Zaun zu zerren. Dünne Zweige schlugen ihm ins Gesicht und gegen Arme und Beine. Ihm war, als würden sich ledrige grüne Ranken um seine Gliedmaßen wickeln und ihn festhalten. Er spürte eine unerklärliche, aber heftige Panik in sich aufsteigen. Er warf sich ein letztes Mal gegen den Zaun, und endlich gelang es ihm, eine Lücke zu schaffen, die groß genug war, dass er sich durchzwängen konnte. Er schwitzte vor Anstrengung. Seine Fingerknöchel waren rot und aufgescheuert vom Metall und grün von den Blättern.

»Na klar«, brummte Gav hinter ihm. »Hauptsache, das Klappergestell passt durch. Denkst nur an dich. Saftarsch.«

Cam wollte antworten, seine plötzliche Panik erklären. Die grundlose Angst, die ihn beim Anblick des Hauses aus heiterem Himmel überkommen hatte. Wollte sich sogar entschuldigen. Er hatte bereits Luft geholt, um etwas zu sagen, ließ es dann aber sein. Gav machte bloß einen Scherz. Was er so unter Scherz verstand. Er selbst hielt sich für einen Spaßvogel erster Güte, doch die meisten anderen fanden ihn bloß laut und plump. Außerdem hätte er garantiert nicht verstanden, warum Cam sich so fürchtete. Cam verstand es ja selbst nicht.

Ein ganz einfacher Job, hatte Gav gesagt. Zwei Leute sollten das Ding in Augenschein nehmen, überlegen, wie man beim Abriss am besten vorging, alles planen und durchführen. Das Grundstück musste komplett frei gemacht werden, damit irgendwer noch ein Neubauprojekt hochziehen, noch ein paar schachtelförmige Wohneinheiten draufquetschen konnte. Das Letzte, was Colchester brauchte, fand Cam, waren mehr Schachteln zum Wohnen. Aber er versuchte, seine persönliche Meinung außen vor zu lassen. Er brauchte den Job. Außerdem waren einige dieser Schachtelhäuser gar nicht so übel. Er hätte selbst auch gern in einem gewohnt.

Hinter sich hörte Cam den Zaun rasseln, spürte, wie er bebte und zitterte. Hörte Flüche und Kraftausdrücke, als Gav seinen durch Steroide aufgepumpten Leib unter größtmöglichem Lärm durch die Öffnung zwängte.

»Und? Was meinst du?«, fragte Gav, dem nach dem Kraftakt der Schweiß ausgebrochen war.

»Wie das Haus der Geheimnisse«, sagte Cam und bereute seine Worte sofort.

Gav drehte sich zu ihm um, die Lippen zu einem spöttischen Grinsen verzogen. »Das was?«

Cam begann zu stammeln. »D-d-das Haus der Geheimnisse. Das ist aus einem Comic.«

»Bist ’n bisschen zu alt für Comics, oder?«

Cam wurde rot. »Den hab ich als Kind gelesen. Das war ein … ein Gruselcomic. Da gab es diese zwei Brüder. Kain und Abel. Abel hat im Haus der Geheimnisse gewohnt und Kain im Haus der Mysterien. Und dazwischen lag ein Friedhof.« Zögernd hielt er inne. Gav sagte nichts, also redete er weiter. »Kain hat Abel andauernd umgebracht, aber im nächsten Heft war er dann immer wieder lebendig.«

Er rechnete damit, dass Gav ihn niedermachen würde. Sich totlachen. Aber das tat er nicht.

»Kain und Abel«, meinte Gav. »Die sind aus der Bibel. Der erste Mörder und das erste Mordopfer.«

Cam sah ihn verblüfft an.

»Was? Nur weil ich Häuser abreiße, muss ich ja wohl kein Vollidiot sein.« Gav wandte den Blick ab und spähte durch den Zaun zum Weg.

»He, sieh mal«, sagte er und zeigte mit dem Finger. Er lachte. »Da drüben steht noch eins. Muss dein Haus der Mysterien sein.«

Cam folgte seinem Blick. Gav hatte recht. Ein Stück den Weg entlang stand ein zweites Gebäude, das sogar noch baufälliger war. Es schien sich um alte Reihenhäuser zu handeln, allesamt verrammelt, abbruchreif und von Grün überwuchert. Verlassen. Unheimlich. Selbst die Graffiti an den Wänden sahen irgendwie halbherzig aus.

Und dazwischen, dachte Cam, der Friedhof.

»Gruselig«, meinte er. »Findest du nicht? Als … als wäre da irgendwas passiert.«

»Glaubst du, da ist ’n alter Indianerfriedhof, oder was?«, lachte Gav. »Du bist echt zu sensibel. Spinner.« Er zog lautstark die Nase hoch. »Komm jetzt«, meinte er dann. »Wird Zeit, dass wir loslegen. Wenn du nicht langsam mal in die Gänge kommst, kriegen wir Ärger. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Los, lass uns reingehen.«

Gav ging an Cam vorbei auf die mit Brettern vernagelte Haustür zu. Als Cam ihm widerstrebend folgte, sah er etwas in Gavs Miene, das er dort noch nie gesehen hatte. Etwas, über das die markigen Sprüche und das Gepolter nicht hinwegtäuschen konnten.

Angst.

2 Aus nächster Nähe sah das Haus noch baufälliger und noch unheimlicher aus.

Die hintere Seite war komplett mit Plastikplanen verhängt. Im Laufe der Zeit hatten sich die Ränder der Planen von Holz und Mauerwerk gelöst, so dass es jetzt so aussah, als hinge dort eine Reihe von Kutten an der Wand, die darauf warteten, im Rahmen einer schwarzen Messe getragen zu werden.

Erneut überlief Cam ein Schauer.

Zwischen den Planen waren die Überreste einer Tür zu sehen. Der Türstock war durch die vom Boden aufsteigende Feuchtigkeit verrottet, der Anstrich abgeblättert und verwittert. Die Tür selbst machte auch keinen sehr stabilen Eindruck. Das Holz, das unter der blätternden Farbe zum Vorschein kam, sah aus wie Weizenschrot.

»Na los, mach sie auf«, ertönte Gavs Stimme hinter Cam.

Cam griff nach dem Türknauf und versuchte die Tür aufzudrücken. Ohne Erfolg. Er versuchte es erneut, diesmal ein wenig beherzter. Die Tür bewegte sich keinen Zentimeter. Ein dritter Versuch, Cam legte noch mehr Kraft hinein. Nichts. Er ließ von der Tür ab und drehte sich zu Gav um. Hoffte, dass die Sache damit abgehakt war und sie gehen konnten. Zurück in die Sonne, wo es warm war.

Aber Gav dachte nicht daran. »Schwächling. Hier, lass mich mal.«

Er drehte am Knauf und stemmte sich mit seinem ganzen Gewicht gegen die Tür. Nichts. Da packte ihn die Wut, die in seiner steroidvernebelten Psyche immer dicht unter der Oberfläche brodelte. Er wurde rot im Gesicht, und die Muskeln in seinen Armen schwollen an. Er nahm einen Schritt Anlauf und rammte die Tür mit seiner Schulter. Ein Splittern war zu hören, aber das Türblatt hielt. Das Geräusch allerdings war Ermutigung genug. Gav versuchte es ein zweites Mal. Und ein drittes.

Die Tür leistete erbitterten Widerstand, aber irgendwann gab sie, begleitet vom Knirschen und Krachen zerberstenden Holzes, schließlich nach.

Gav stand vornübergebeugt, die Hände auf die Knie gestützt, und japste.

»Na los, Junge … rein mit dir …«

Cam sah zwischen Gav und der Dunkelheit im Innern des Hauses hin und her. Widerstrebend gehorchte er.

Es dauerte eine Weile, bis sich seine Augen nach der hellen Morgensonne an die Düsternis gewöhnt hatten. Als es so weit war, sah er im Wesentlichen genau das, womit er gerechnet hatte. Dünne Streifen staubigen Lichts fielen durch die Ritzen in den Wänden und erhellten ein verwahrlostes, muffiges Zimmer.

Die Bohlen unter Cams Schuhen knarrten. Er traute sich nicht weiterzugehen, aus Angst, der Fußboden könnte unter ihm einbrechen. Hinter ihm tauchte ein Schatten auf.

»Na los, nicht so lahmarschig.«

Cam wagte sich tiefer ins Haus vor.

»Meine Fresse …« Wieder Gav. »Stinkt das hier …«

Cam war gar nicht bewusst gewesen, dass er den Atem angehalten hatte. Er ließ die Luft aus seiner Lunge entweichen, atmete ein und fing auf der Stelle an zu würgen. Der Gestank nach Fäulnis war so widerlich, dass es ihn fast umwarf.

»Gott …«, sagte Gav. »Das stinkt, als wär hier drin jemand krepiert …«

»Sag doch nicht solche Sachen.«

Gav sah ihn an, als läge ihm eine spöttische Bemerkung auf der Zunge. Doch Cam konnte sehen, dass es auch seinem Boss langsam unheimlich wurde. Gav schwieg.

»Sehen wir uns mal um.« Cam war erstaunt, wie entschlossen und mutig er klang. In Wirklichkeit aber hatte es mit Mut nicht das Geringste zu tun. Er wollte die Sache nur so schnell wie möglich hinter sich bringen. Je eher das Haus dem Erdboden gleichgemacht wurde, desto besser.

Noch immer auf der Hut vor morschen Bodendielen, drang Cam weiter vor. Der Gestank raubte ihm fast den Atem. Auch wenn er es nur ungern zugab, Gav hatte recht. Es roch wirklich so, als wäre jemand gestorben.

Links führte eine Treppe nach oben. Sie sah noch instabiler aus als der Fußboden, falls so etwas überhaupt möglich war. Geradeaus gelangte man durch einen Türrahmen – eine Tür gab es nicht mehr – ins nächste Zimmer. Als Cam langsam darauf zuging, sah er neben seinen Füßen Schatten davonhuschen. Ratten. Hoffte er zumindest.

Der nächste Raum war die Küche – oder das, was noch von ihr übrig war. Die Schränke waren leer, die Schranktüren fehlten oder hingen schief in den Angeln. Das Linoleum auf dem Fußboden war rissig, an einigen Stellen fehlte es ganz.

»Und?«, rief Gav aus dem ersten Raum.

»Küche«, rief Cam zurück. »Jedenfalls früher mal.« Hinten in der Küche befand sich ein weiterer Durchgang. Cam bewegte sich darauf zu. Hier war die Tür noch intakt, und sie machte einen neueren, solideren Eindruck als der Rest der Einrichtung. Er streckte die Hand aus. Auch der Türgriff schien neu zu sein.

Mit klopfendem Herzen drückte er die Klinke herunter.

Plötzlich blitzte hinter ihm ein Licht auf. Er fuhr zusammen, stieß einen Schrei aus und schloss instinktiv die Augen.

»Das ist ’ne Taschenlampe, du Weichei«, sagte Gav.

Cam zwang sein klopfendes Herz zur Ruhe. Gav ließ hinter ihm den Strahl seiner Taschenlampe durch den Hauptraum wandern. Die kleinen schwarzen Schatten huschten davon. Er hatte recht gehabt, es waren Ratten. Aber sie waren nicht die einzigen Bewohner. Zwischen den Trümmern des verfallenen Hauses, den Ziegelsteinen, Beton- und Mörtelbrocken, Holzstücken und zerbrochenen Möbeln sah man auch Hinterlassenschaften neueren Datums. Pizzaschachteln. Einwickelpapier von Hamburgern. Zeitungen. Gav inspizierte sie im Licht der Lampe.

»Sieh dir das mal an«, meinte er. »Das Datum. Von vor zwei Wochen. Ziemlich neu …«

Das ungute Gefühl, das Cam die ganze Zeit über gehabt hatte, wurde stärker. »Komm, lass uns abhauen, Gav. Hier … hier stimmt irgendwas nicht.«

Gav zog verächtlich die Brauen zusammen. Er hatte selbst Angst, wollte sich das aber um keinen Preis anmerken lassen. »Schwachsinn, das war bloß irgendein Penner oder so, der hier übernachtet hat. Komm schon.« Er deutete auf die Tür, vor der Cam stehen geblieben war. »Was ist da drin?«

»Das Klo?«

»Mach sie auf.«

Schwitzend drückte Cam die Klinke herunter.

Dahinter befand sich nicht das Klo, sondern eine weitere Treppe, die in den Keller führte. Die Dunkelheit dort unten saugte das spärliche Licht auf wie ein schwarzes Loch.

»Gav …«

Cam ging zur Seite, damit Gav einen Blick nach unten werfen konnte. Als Gav neben ihn trat, schien die Küche auf einmal schrecklich eng. Gav leuchtete mit der Taschenlampe die dunkle Treppe hinunter. Die beiden sahen sich an.

»Na los, worauf wartest du?«, sagte Gav und befeuchtete sich die Lippen mit der Zunge.

Spröde, dachte Cam. Das sind die Steroide. Oder die Angst.

Er öffnete den Mund, um zu protestieren, wusste aber, dass es zwecklos wäre. Also stützte er sich mit einer Hand an der Wand ab und machte sich an den Abstieg.

Die Wand war feucht und kalt. Er spürte aufgeweichte Putzkrümel und Farbe unter den Fingern. Die Stufen knarrten bei jedem Schritt. An einigen Stellen wirkten sie morsch.

Unten angekommen, spürte er festgestampfte Erde unter den Stiefeln. Sein Kopf streifte die niedrige Decke. Der Gestank war noch schlimmer geworden. Fäulnis kombiniert mit einer alles durchdringenden Feuchtigkeit, von der seine Haut unangenehm juckte und kribbelte.

Er zog den Kopf ein und sah sich um. Nichts als Schatten und Dunkelheit. Hinter ihm kam Gav die Treppe herunter und schwenkte dabei die Taschenlampe hin und her. Im tanzenden Licht erhaschte Cam den Blick auf etwas am anderen Ende des Kellers.

»Was … was ist denn das?« Er zeigte in die Richtung. Gav blieb mitten auf der Treppe stehen.

»Was ist was?«

»Da hinten, das ist …«

Er hatte es nur ganz kurz im Lichtkegel der Taschenlampe gesehen. Nur einen Augenblick lang, dann hatte die Dunkelheit es schon wieder verschluckt. Irgendein Gestell oder ein Gitter.

Und dahinter, darin, hatte sich etwas bewegt.

»Komm«, sagte Gav. »Sehen wir zu, dass wir verschwinden.«

»Warte noch kurz.« Cam überraschte sich selbst damit, wie fest seine Stimme klang. Sein Herz hämmerte, das Blut rauschte pochend durch seinen Körper, aber Angst hin oder her, er wollte wissen, was er gesehen hatte.

»Was soll das heißen, warte noch kurz? Los, komm, wir gehen.«

»Warte«, sagte Cam noch ein bisschen lauter. »Leuchte mal da hin, in die Ecke.«

»Wieso denn?« In Gavs Stimme schwang Panik mit.

»Weil da irgendwas ist.«

Gav gehorchte murrend. Der Lichtstrahl fiel auf einen Käfig, der in die Kellerwand hineingebaut war. Die Gitterstäbe hatten die Farbe vergilbter Zähne und waren durch Schnüre miteinander verbunden, die aussahen wie alte Lederriemen.

»Ach du meine Güte …« Gav wollte zurückweichen, aber seine Beine gehorchten ihm nicht. »Ein Käfig … Was … was macht der denn hier unten?«

Cam sagte nichts. Er wusste die Antwort selbst nicht. Fasziniert ging er auf den Käfig zu.

»Wo willst du denn hin?«

»Ich hab da bloß was gesehen …« Cam ging weiter. Ganz langsam. »Leuchte weiter. Warte mal …«

In der Ecke bewegte sich etwas. Ein Schatten, aber ein lebendiger Schatten aus Fleisch und Blut.

»Da ist irgendwas drin …« Gav machte sich nicht länger die Mühe, die Angst in seiner Stimme zu verbergen.

Cam blieb stehen und starrte angestrengt auf den Käfig. Dann wandte er den Kopf und sah zu Gav.

»Jetzt leuchte schon.«

Cam hatte den Käfig erreicht. Er streckte eine Hand aus und berührte ihn. In dieser Ecke war der Gestank am schlimmsten. Tierkot und Verwesung. Die Gitterstäbe stanken auch. Cam beugte sich ganz dicht an sie heran und schnüffelte. Wie alte Knochen beim Fleischer.

Er erstarrte.

Alte Knochen. Genau das war es.

»Komm schon! Also, ich hau jetzt ab.«

Der Lichtkegel zuckte, als Gav sich umdrehte und mit der Taschenlampe zur Treppe zeigte.

»Noch eine Minute«, gab Cam zurück. »Ich will nur –«

Er kam nicht dazu, den Satz zu beenden. Mit einem markerschütternden Schrei und begleitet vom metallenen Rasseln einer Kette sprang das Etwas im Käfig von innen gegen die Gitterstäbe. Es packte Cam erst am Arm, dann am Hals.

Cam schrie und versuchte sich loszumachen. Es gelang ihm nicht. Der Griff war zu stark.

Er wollte nach Gav rufen, aber statt Worten kam nur unverständliches Gestammel aus seinem Mund.

Die Schmerzen wurden stärker. Als er nach unten schaute, sah er, dass das Ding im Käfig sich in seinen Arm verbissen hatte.

Cam schrie noch lauter.

Dann wurde es plötzlich stockdunkel. Gav hatte ihn seinem Schicksal überlassen. Er war zurück nach oben geflohen und hatte die Taschenlampe mitgenommen.

Cam spürte, wie die Zähne sich tiefer in seinen Arm gruben. Er hörte ein Knurren wie von einem hungrigen Hund, der sich über sein Fressen hermacht. Er fasste sich an den Hals, ertastete die Finger, die sich in seine Kehle gruben, und versuchte sie wegzudrücken.

Das Knurren wurde lauter.

Cam zerrte heftiger an den Fingern. Spürte, wie es knackte.

Ein Aufheulen wie von einem Tier. Der Griff um seinen Arm lockerte sich ein wenig.

Er zwängte einen weiteren Finger auf. Wieder knackte es.

Sein Arm war fast frei, die Schmerzen ließen nach.

Cam begriff, dass dies seine einzige Chance war, und zog, so fest er konnte. Sein Hals kam frei, dann sein Arm. Ohne sich noch einmal umzusehen, stürzte er zur Treppe. Es war ihm egal, ob die Stufen unter ihm nachgaben oder nicht. Hauptsache weg, raus aus dem Haus.

Als er oben war, stolperte er durch die Küche, durchs erste Zimmer und zur Tür hinaus.

Draußen blieb er nicht stehen, sondern rannte immer weiter. Nur weg, so weit weg wie möglich.

Denn bevor Gav sich samt Taschenlampe aus dem Staub gemacht hatte, hatte Cam es gesehen.

Ein Kind. Ein halbwildes Kind.

In einem Käfig aus Knochen.

3 Faith rannte.

Durch die Bäume, tiefer in den Wald hinein. Sie kniff die Augen zusammen, geblendet von der plötzlichen Helligkeit, aber sie gab alles, rannte, so schnell sie konnte. Der Boden unter ihren Füßen war hart und uneben, das Herz in ihrer Brust hämmerte wie verrückt. Sie ruderte wild mit den Armen, stieß ihren Atem keuchend aus. Alles, um schneller zu werden. Noch schneller.

Um ihn abzuschütteln.

Ihm zu entkommen.

Sie rannte weiter. Sie wusste nicht, wohin, und es war ihr auch egal. Kreuz und quer lief sie, wo immer sich eine Lücke zwischen den Bäumen auftat. Sie hatte nur ein einziges Ziel: weg, so weit weg wie möglich …

Von ihm.

Wurzeln und Steine schnitten ihr die Füße auf, und ihre Fußsohlen schmerzten bei jeder Berührung mit dem harten Waldboden. Zweige und Ranken peitschten ihren Körper. Brannten auf ihrer Haut. Dornengestrüpp riss an ihr, wollte sie nicht loslassen, sie im Wald festhalten. Sie schlug es beiseite. Redete sich ein, dass sie nichts spürte. Keinen Schmerz, gar nichts. Dafür war später noch Zeit. Sobald sie in Sicherheit war …

Faith erreichte eine Lichtung und wurde langsamer. Die Hände auf den Oberschenkeln, blieb sie vornübergebeugt stehen und schnappte gierig nach Luft. Es reichte nicht. Sie versuchte, tief zu atmen, aber ihr Körper schaffte es nicht. Ihre Lunge brannte wie Feuer. Sie war einfach nicht groß genug, um die Menge an Luft zu fassen, die sie brauchte. Faith verfluchte sich für ihre miserable Ausdauer. Fürs Rauchen und Trinken und dafür, dass sie nie Sport machte. In Gedanken wiederholte sie gebetsmühlenartig immer wieder dieselbe verzweifelte Bitte:

Liebergottmachdassichesschaffe … bittebitte … bitte … ichverspreche … bitte … ichversprecheichverspreche … ichwerdeichwerde … alleswasduwillst … ichwerdeniewiederniewieder … bitte …

Sie kniff die Augen zusammen, konzentrierte alles darauf.

Bittebittebitte …

Vor ihrem inneren Auge sah sie Ben. Ihren Sohn. Wie er sie anlächelte. Wie ein Bild aus einer anderen Welt. Sie hatte Donna gebeten, auf ihn aufzupassen, bevor sie zur Arbeit gegangen war.

Und wie war sie von der Arbeit hierhergekommen? Wie war sie in diese Lage geraten? Wie? Sie wusste es genau. Sie hatte sich für unheimlich schlau gehalten. Hatte in New Town an ihrem angestammten Platz gestanden. So getan, als würde sie sich von einem Freier aufgabeln lassen. Hatte sich sicher gefühlt in dem Glauben, dass die Überwachungskameras ihn irgendwo erfassen würden.

Dann die Autofahrt. Faith stieg oft bei fremden Männern ein. Sie war sich der Gefahren bewusst. Außerdem hatte sie eine Versicherung, dafür hatte sie extra gesorgt. Deshalb hatte sie das Risiko als nicht allzu hoch eingeschätzt. Jedenfalls nicht für sie. Donna hatte gewusst, was zu tun war. Auf Donna konnte Faith sich verlassen.

Aber sie hatten die Stadtgrenze passiert, und er war einfach immer weitergefahren. Faith hatte ihn gefragt, wohin er mit ihr wollte, und er hatte es ihr gesagt. An ein ruhiges Plätzchen. Wo sie reden konnten. Wo er das bekommen würde, was er wollte, und sie das, was sie wollte.

Klar, hatte sie gedacht. Den Spruch kenn ich.

Aber so war es nicht gelaufen. Ganz und gar nicht.

Er war tatsächlich mit ihr an ein ruhiges Plätzchen gefahren. Dann … nichts. Bis sie aufgewacht war. Dort. An diesem schrecklichen Ort. Wie aus einem Gruselfilm. Kalt. Und dunkel. Und …

Oh Gott.

Die Knochen. Sie hatte sich an die Knochen erinnert.

Und in dem Augenblick hatte sie gewusst, wohin er sie gebracht hatte.

Zurück. Zurück nach Hause.

Und sie hatte es zugelassen. Sie war ungeheuer wütend auf sich gewesen, dass sie einen dermaßen dämlichen Fehler gemacht hatte, und diese Wut hatte ihr die Kraft gegeben zu fliehen. Sie war nicht dumm. Sie wusste, was er getan hatte. Ein Blick auf diesen Ort, und es war sonnenklar gewesen. Wenn sie bliebe, gäbe es für sie keine Zukunft.

Also war sie weggerannt. Sie hatte nicht gezögert, war nicht stehen geblieben, hatte sich nicht umgedreht, nicht einmal, um sich zu vergewissern, wo sie überhaupt war. Es hatte sie auch nicht gekümmert, dass sie nackt war. Sie war einfach gerannt. In den Wald, hinaus ins Freie. Inzwischen war es Tag. Sie hatte die ganze Nacht an diesem Ort verbracht.

Faith richtete sich auf. Lauschte, ob etwas anderes zu hören war als ihr eigener rasselnder Atem. Ihr Verfolger.

Nichts.

Ihr Körper entspannte sich. Ihr Atem ging nicht mehr ganz so schwer. Das Herz wurde ihr ein klein wenig leichter. Allmählich spürte sie die Schmerzen in ihrem Körper. Fühlte sich wieder halbwegs normal.

Dann hörte sie es. Das Knacken trockener Zweige. Schritte. Schwere Schritte. Von jemandem, dem es egal war, ob sie ihn hörte oder nicht. Weil er wusste, dass er sie sowieso finden würde. Sie durfte nicht stehen bleiben. Musste weiter.

Sie sah sich um und fand rasch heraus, woher die Geräusche kamen. Sie wirbelte herum und rannte in die entgegengesetzte Richtung davon.

Ihre Füße kamen hart auf der Erde auf, und sofort war der Schmerz wieder da. Ihr ganzer Körper brannte. Die kurze Pause hatte es nur noch schlimmer gemacht.

Weiter. Sie rannte, rannte und rannte. Ihre Arme schwangen vor und zurück, ihre Beine liefen, was sie konnten. Bloß nicht anhalten. Nicht umdrehen. Vorwärts, immer weiter. In Gedanken sah sie ihren Sohn. Auf ihn rannte sie zu.

Und dann plötzlich … noch andere Geräusche. Diesmal nicht hinter ihr, sondern vor ihr.

Sie wurde langsamer, kam fast zum Stehen. Erneut lauschte sie, versuchte trotz ihres angestrengten Keuchens auszumachen, was es war.

Als sie es wusste, lächelte sie.

Verkehrslärm.

Sie war in der Nähe einer Straße.

Vor lauter Erleichterung wurde sie wieder schneller.

Doch dann: das andere Geräusch, hinter ihr.

Sie riskierte einen Blick über die Schulter. Er war ganz nah.

Faith hatte nicht damit gerechnet, dass er so schnell laufen konnte. Nicht bei seiner Körpergröße. Aber er kam unaufhaltsam näher, brach mitten durchs Unterholz, als wäre es gar nicht da. Wie Vinnie Jones in dem X-Men-Film, den sie mit ihrem Sohn zusammen angeschaut hatte.

»Oh nein, oh Gott …«

Sie rannte noch schneller. Weg von ihm, auf die Straße zu.

Der Boden wurde abschüssig. Ein Abhang führte zur Straße hinunter. Faith stolperte ihn hinab. Gestrüpp und Dornen wuchsen hier besonders dicht. Sie zerrten an ihr, versuchten sie aufzuhalten. Sie beachtete sie nicht, spürte nicht die Schmerzen, als ihre Arme und Beine von den Dornen aufgekratzt wurden. Einige verhakten sich unter ihrer Haut, wollten sie nicht loslassen. Faith lief weiter, und die Dornen rissen ihr das Fleisch blutig.

Egal, alles egal. Hauptsache, sie schaffte es. Sie schaffte es …

Da war die Straße. Sie konnte die vorbeifahrenden Autos sehen. Ein paar Sekunden, dann wären sie in Reichweite. Ihre Füße wurden noch schneller.

Und dann, als sie das Dornengestrüpp fast schon hinter sich gelassen hatte, packte er sie.

Sie stieß einen Schrei aus und versuchte sich loszureißen. Spürte seinen heißen Atem im Nacken. Seine große, fleischige, schwitzende Hand auf ihrer Schulter. Finger, die sich wie dicke Eisenbolzen in ihre Haut bohrten.

Erneut schrie sie. Sie wusste, dass er viel stärker war als sie, also wurde sie zu einem Aal, der sich hin und her wand, um seinem Griff zu entkommen. Das war ein Trick, den sie vor Jahren mal gelernt hatte und immer dann anwendete, wenn einer ihrer Freier zudringlich wurde. Und sie hatte auch noch ein anderes Manöver auf Lager.

Sie wand und schlängelte sich in seinem Griff, bis es ihr gelang, den Fuß zu heben und ihm die Ferse in den Schritt zu rammen. Da kann er noch so groß und stark sein, dachte sie. Das spürt jeder.

Auch er. Er stöhnte auf und lockerte seinen Griff ein klein wenig.

Mehr brauchte Faith nicht. Sie rammte ihn rückwärts mit ihrem Körper und brachte ihn aus dem Gleichgewicht, so dass sein Griff sich noch weiter lockerte. Dann rannte sie los.

Auf die Straße zu.

Als sie den Fahrbahnrand erreicht hatte, sah sie sich um. Er kam immer noch hinter ihr her. Trotzdem erlaubte sie sich ein kleines Siegeslächeln.

Sie war entkommen. Sie hatte es geschafft. Ja, sie –

Sah den VW Passat nicht, der um die schwer einsehbare Kurve kam und genau auf sie zuraste.

Der viel zu schnell fuhr, um noch rechtzeitig bremsen oder ausweichen zu können.

Der Wagen erfasste sie frontal. Ihr Körper prallte gegen die Windschutzscheibe, die zerbarst, wurde über das Wagendach geschleudert und landete hinter ihm auf der Fahrbahn. Der Aufprall zerschmetterte ihr Becken, so dass sich Beine und Torso gegeneinander verdrehten. Das nachfolgende Fahrzeug, ein BMW-Geländewagen, unternahm noch ein Ausweichmanöver. Er verfehlte ihren Oberkörper, überrollte dafür aber ihre Beine, die von den dicken Reifen förmlich zermalmt wurden, als der Fahrer mit aller Kraft auf die Bremse stieg.

Faith hatte keine Ahnung, was passiert war. Keine Zeit zum Nachdenken. Alles, was sie sah, waren das Licht und der Himmel. Weit, weit weg und trotzdem ganz nah. Dann noch einmal das lächelnde Gesicht ihres Sohnes. Wie ein Bild aus einer anderen Welt.

Und Sekunden später war es das auch.

4 Immer, wenn Detective Inspector Phil Brennan dachte, jedes nur erdenkliche Grauen gesehen zu haben, das ein Mensch einem anderen zufügen konnte, passierte etwas, das ihm mit der Wucht eines rechten Hakens in die Magengrube vor Augen führte, dass er sich geirrt hatte. Dass er jedes Mal aufs Neue Erschütterung und Ekel empfinden würde, ganz egal, wie lange er lebte.

Genau so einen Moment erlebte er jetzt, als er einen Blick in den Keller warf und den Käfig sah.

»Um Gottes willen …«

Als Detective Inspector in der Abteilung für Kapitalverbrechen der Polizei von Essex wurde er regelmäßig Zeuge, wie die Gestörten und Verlorenen dieser Welt sich selbst und andere mit geradezu tragischer Unvermeidbarkeit ins Verderben rissen. Er hatte mit ansehen müssen, wie sich die Heime glücklicher Familien in Schlachthäuser verwandelten. Hatte Menschen beigestanden, deren Leben vorbei war, obwohl sie noch gar nicht tot waren. War an Tatorte gerufen worden, die so entsetzlich waren, dass man dort eine Ahnung von der Hölle bekam.

Und dieser Tatort zählte zu den allerschlimmsten.

Allerdings nicht aus naheliegenden Gründen. Blut, verstümmelte Leichen. Unkontrollierbare Gefühle und ihre schrecklichen Folgen. Das gewaltsame und sinnlose Ende eines Lebens. Hier spürte man nichts von der Leidenschaft und Wut eines Mordes. Obwohl Phil sich vorstellen konnte, dass es über kurz oder lang dazu gekommen wäre. Nein, das Grauen, dem er sich hier gegenübersah, war ein ganz anderes. Es war kalkuliert und wohlüberlegt. Geplant und präzise und sadistisch.

Das schlimmste Grauen überhaupt.

Phil stand auf der festgestampften dunklen Erde und starrte auf den Käfig. Dass er zitterte, lag nicht nur an der feuchten Kälte des Kellers.

An den Wänden hatte man in aller Eile Tatortleuchten aufgestellt. Sie verjagten die unheimliche Düsternis und verbreiteten stattdessen ein erbarmungsloses grelles Licht, dem nichts entging und das die Abscheulichkeit erst in ihrem ganzen Ausmaß offenbar werden ließ.

Im Schein der gleißenden Lampen arbeiteten die Kriminaltechniker in ihren blauen Overalls. Es waren viele, und ihre Aufgabe war es, Proben und Befunde zu einem hauchdünnen roten Faden zu spinnen. Anhand winzigster Partikel das große Ganze sichtbar zu machen.

Phil, der einen ganz ähnlichen Overall trug, stand wie versteinert und versuchte zu begreifen, was er vor sich sah. Den Anblick irgendwie zu verarbeiten. Im Wissen, dass ihm die Pflicht oblag, denjenigen zu finden, der dafür verantwortlich war.

Der Fußboden des Kellers war übersät mit Blütenblättern, deren Farben im Licht deutlich hervortraten: blau, rot, weiß, gelb. Sie stammten alle von unterschiedlichen Blumen. Sie wurden bereits langsam braun, waren schon länger welk. An den Wänden gab es noch mehr Blumen, zu Sträußen gebunden und in regelmäßigen Abständen zu kleinen Grüppchen arrangiert wie vor Unfallkreuzen am Straßenrand. Auch sie waren welk. Der Gestank im Raum raubte einem den Atem.

Über den Blumensträußen waren seltsame verschlungene Symbole an die Wände gemalt. Zunächst hatte Phil sie für eine Art Pentagramme gehalten, einen Hinweis auf Teufelsanbeter. Eine genauere Betrachtung jedoch hatte offenbart, dass dem nicht so war. Die Zeichen sahen anders aus als die satanistischen Symbole, die er kannte. Er hatte keine Ahnung, um was für Zeichen es sich handelte, aber ihr Anblick weckte ein unangenehmes Gefühl in ihm, ganz so, als hätte er sie schon einmal gesehen und wüsste, dass sie nichts Gutes bedeuteten. Er schüttelte sich und setzte seine Inspektion des Raums fort.

In der Mitte stand etwas, das wie eine Werkbank aussah. Eine hölzerne Arbeitsplatte auf höhenverstellbaren Metallbeinen. Alt. Oft benutzt, aber gut gepflegt. Phil beugte sich vor und betrachtete sie aus der Nähe. Sie war tadellos sauber, allerdings wies das Holz an einigen Stellen dunkle Flecken auf, und die Oberfläche war von Messerschnitten schartig und zerschrammt. Er unterdrückte ein Schaudern.

Hinter der Werkbank, an der Wand gegenüber, befand sich der Käfig. Phil trat auf ihn zu und blieb davor stehen wie ein Raumfahrer vor einem außerirdischen Artefakt, von dem er nicht weiß, ob er es anbeten oder zerstören soll. Die Grundfläche des Käfigs nahm fast ein Drittel des Kellers ein. Das Gitter ging von einer Wand zur anderen und reichte vom Boden bis zur Decke. An den Seiten waren die Knochen in die Wand eingelassen und mit Mörtel verputzt. Zusammengehalten wurden sie durch etwas, das aussah wie schmale Streifen Tierhaut. Die Knochen waren unterschiedlich groß, aber allesamt lang und schwer. Exakt verarbeitet. Eine solide Konstruktion aus sich kreuzenden Stäben, die ein Gitter aus gleich großen Quadraten bildeten. Der Käfig musste sehr alt sein. Einige der Knochen waren abgegriffen und glatt und im Laufe der Zeit von Weiß zu Grau verblichen. Andere waren wesentlich neuer und noch fast weiß. Und er musste über Jahre hinweg instand gehalten worden sein. An einigen Stellen waren Ausbesserungen vorgenommen worden, dort fielen die neueren, helleren Knochen zwischen den alten, dunkleren auf. Brüchige oder gesplitterte Knochen waren zur Verstärkung umwickelt worden. Ein kleinerer Gitterrahmen, ins große Gitter eingelassen, bildete die Tür. An einer Seite dienten Bänder als Türangeln, an der anderen war die Tür durch eine Kette mit Vorhängeschloss gesichert.

Die Knochen … die passenden Größen und Formen auszuwählen … sie alle sorgfältig miteinander zu verbinden … Phil versuchte sich all die Arbeit vorzustellen, die so etwas machen musste. Die Zeit, die sie kosten würde. Die Art von Mensch, die sich etwas Derartiges ausdachte … Es gelang ihm nicht. Er schüttelte den Kopf, konzentrierte sich und untersuchte den Käfig genauer.

»Das ist was fürs Leben«, meinte eine Stimme. »Britische Wertarbeit.«

Er wandte sich um. Neben ihm stand Detective Sergeant Mickey Philips. Der unbekümmerte Ton war nur Fassade. Mickeys Augen blieben davon unberührt. Ebenso angewidert wie fasziniert betrachtete er den Käfig.

»Wieso Knochen?«

»Was?«

»Das muss doch einen Grund haben, Mickey. Wer auch immer das Ding gebaut hat, will uns damit etwas sagen.«

»Okay. Aber was?«

»Ich weiß es nicht. Aber er hätte doch Holz verwenden können oder Eisen, was auch immer. Stattdessen Knochen. Wieso?«

»Keine Ahnung.«

»Ich auch nicht.« Phils Blick glitt über die Gitterstäbe. »Noch nicht.« Erneut schaute er sich im Keller um. Sah die Blumen, die Werkbank. »Der Käfig, der ganze Raum hier … das sieht aus wie der Schauplatz eines Mordes – nur ohne Mord.«

»Ja«, sagte Mickey. »Ein Glück, dass wir den Anruf bekommen haben. Gerade noch rechtzeitig.«

Phils Blick fiel auf die Flecken auf der Werkbank. »Zumindest diesmal.«

Sie wandten sich wieder dem Käfig zu. Irgendwann drehte Phil sich zu Mickey um.

»Wo ist das Kind jetzt?«

»Im Krankenhaus, mit Anni«, antwortete Mickey.

Anni Hepburn war Phils Detective Constable.

Mickey seufzte, dann runzelte er die Stirn. »Mein Gott. Sich vorzustellen, in was für einem Zustand das Kind jetzt sein muss …«

Mickey Philips galt immer noch als der Neue in der Abteilung und in Phils Team. Aber er war schon lange genug dabei, um sich seinen Platz verdient zu haben. Je länger Phil mit ihm zusammenarbeitete, desto mehr stellte er fest, dass Mickey voller Widersprüche steckte. Äußerlich war er das genaue Gegenteil von Phil. Immer tadellos in Anzug und Krawatte, während Phil mit Sakko, Weste, Jeans und Hemd eher legerer Kleidung den Vorzug gab. Ein sauberer Bürstenhaarschnitt als Kontrast zu Phils strubbeliger Mähne. Blankgeputzte Schuhe, wo Phil Chucks oder – bei schlechtem Wetter – abgestoßene alte Red Wings trug. Ein Nachtclub-Türsteher mit Stiernacken hier, ein trendbewusster Unidozent dort.

Doch es gab etwas, das Mickey aus der Masse der anderen Polizisten heraushob, und das war auch der Grund, weshalb Phil ihn in sein Team geholt hatte. Er gehörte zu der neuen Generation Ermittler, die studiert hatten, statt sich langsam innerhalb der Polizeihierarchie hochzuarbeiten, aber anders als die meisten seiner Art war er kein karriereversessener Taktierer. Er verstand es, sich durchzusetzen, konnte notfalls knallhart sein, aber er war nie brutal oder rücksichtslos. Darüber hinaus war er redegewandt und gebildet – Eigenschaften, die bei der Polizei nicht unbedingt gern gesehen wurden, weshalb er sie gut zu verbergen wusste. Erst seit er für Phil arbeitete, erlaubte er sich überhaupt, auch diese Seite von sich zu zeigen. Und trotzdem kam sie nach wie vor eher selten zum Vorschein.

»Ich, also … ich gehe dann mal nach oben und schaue, ob die mich da brauchen.« Der Käfig war Mickey sichtlich unheimlich.

»Das ist irgendein Ritual«, meinte Phil.

Mickey blieb stehen und wartete ab, ob sein Boss noch mehr sagen würde.

»Meinen Sie nicht?« Er zeigte herum. »Das alles hier. Das wurde doch ganz bewusst für ein Ritual hergerichtet.«

»Den Mord an dem Jungen?«

»Darauf würde ich wetten. Und wir haben ihn verhindert. Wir haben das Opfer befreit, seinen Tod abgewendet.«

»Das ist doch gut.«

»Ja«, sagte Phil, allerdings schien er nicht ganz überzeugt. »Das ist gut. Bleibt nur die Frage: Was macht der Täter als Nächstes?«

Mickey schwieg.

»Ich glaube, bei diesem Fall werden wir Hilfe brauchen …«

5 »Kommen Sie rein. Setzen Sie sich doch.« Marina Esposito lächelte. Es wurde nicht erwidert.

Die Frau setzte sich. Der Schreibtisch in Marinas Büro stand ganz hinten an der Wand. Sie hatte sich bemüht, das Zimmer im Polizeirevier von Southway so behaglich und persönlich wie möglich zu gestalten: Drucke an den Wänden, Sessel, ein Teppich auf dem Boden. Kein Luxus, dachte sie, sondern pure Notwendigkeit. Schließlich kamen die Leute nicht zu ihr, weil sie glücklich waren.

»Also …« Sie warf einen Blick auf die Akte, die sie vor sich liegen hatte. Sie kannte den Namen der Frau. Wusste vermutlich mehr über sie, als ihr klar war. »Wie geht es Ihnen, Rose?«

Detective Sergeant Rose Martin reagierte mit einem kurzen Lächeln. »Gut.«

»Haben Sie das Gefühl, dass Sie bald wieder arbeiten können?«

»Auf jeden Fall.« Rose Martin schloss die Augen und ließ den Kopf über den Schultern kreisen. Marina hörte ein leises Knacken. »Ich war viel zu lange weg. Den ganzen Tag vor der Glotze, langsam drehe ich durch.«

»Tja, so geht es wohl jedem, der zu oft Diagnose: Mord sieht.«

Marina wusste genau, wie lange Rose schon beurlaubt war. Sie war vor fünf Monaten selbst in den Fall involviert gewesen. Ein geistesgestörter Mörder – der Creeper, wie er von der Presse getauft worden war – hatte Rose entführt, sie gefangen gehalten und vergewaltigt. Sie hatte einen Fluchtversuch unternommen, aber erst nach dem Eingreifen von Phil Brennan war sie endgültig befreit worden.

Rose hatte damals unter Phil gearbeitet. Allerdings wusste Marina, dass er sie weder für sein Team ausgesucht noch sie in irgendeiner Weise sympathisch gefunden hatte. In seinen Augen war sie manipulativ und hinterhältig und hatte ihre Aggressionen nicht unter Kontrolle. Im Zuge der Creeper-Ermittlungen hatte Rose Martin eine Affäre mit dem inzwischen pensionierten DCI Ben Fenwick angefangen, um ihre Karriere voranzutreiben. Er war ihr vollkommen hörig gewesen. Als unmittelbare Folge der unter ihrem Einfluss getroffenen Entscheidungen hatte er sich eine lebensgefährliche Stichverletzung zugezogen und hatte in Frührente gehen müssen. Doch weitaus schlimmer wog, zumindest in Phils Augen, dass er durch sein verantwortungsloses Handeln auch das Leben seiner Kollegen aufs Spiel gesetzt hatte.

Nichts davon war an die Öffentlichkeit gedrungen. Den Medien hatte man eine vereinfachte Version der Ereignisse präsentiert, damit sie ihre Helden und ihre Bösewichte bekamen. Phil als Held. Rose Martin als tapfere tragische Heldin. Der Creeper als Erzschurke. DCI Fenwick als beklagenswertes Opfer.

Marina war professionell genug, die Ansichten ihres Lebensgefährten nicht unreflektiert zu übernehmen, sondern sich selbst ein Urteil zu bilden. Aber sie hatte alles hautnah miterlebt. Sie kannte die ganze unrühmliche Wahrheit. Und was Rose Martin anging, war sie mit Phil zu hundert Prozent einer Meinung.

All das schob sie nun aber beiseite. Sie blieb unvoreingenommen. Das verlangte ihr Beruf.

Rose sah gut aus, so viel ließ sich nicht leugnen. Sie war hochgewachsen, ihr dunkles lockiges Haar elegant frisiert, und sie trug ein blaues Kostüm, bestehend aus Jackett und Bleistiftrock, Schuhe mit Pfennigabsätzen und eine cremefarbene Seidenbluse. Smart gekleidet, dachte Marina. Eine starke körperliche Präsenz. Als sei sie auf eine Konfrontation vorbereitet. Aber gleichzeitig wirkte sie auch erholt, gesund und frisch. Bereit, den Dienst wieder anzutreten.

Falls Marina ihren Segen gab.

Erneut sah Marina auf die Akte. Dann schob sie sich eine dicke Haarsträhne, die ihr ins Gesicht gefallen war, hinters Ohr zurück. Sie war etwas kleiner als Rose Martin, und ihr Kleidungsstil war denkbar anders, doch sie ließ sich von der dominanten Art der anderen Frau nicht einschüchtern. Marina mit ihren langen dunklen Locken und ihren italienischen Gesichtszügen bevorzugte Spitze und Samt, weit schwingende Bauernröcke und transparente Blusen, Cowboystiefel und Tücher. Sie wusste, dass sie oft als eine Art lebende Karikatur ihres Berufsstandes betrachtet wurde. Genau so stellten sich viele bei der Polizei eine Psychologin vor. Aber das kümmerte sie nicht. Manchmal machte sie sich sogar einen Spaß daraus und bediente das Klischee ganz bewusst. Nur weil sie für die Polizei arbeitete, hieß das nicht, dass sie so denken und sich so kleiden musste wie alle anderen. Außerdem sprachen ihre beruflichen Erfolge für sich.

»Gut«, sagte sie und nickte. »Sie waren viel zu lange weg. Was haben Sie in der Zeit denn so gemacht? Außer sich Dick Van Dyke anzusehen?«

»Sport.« Rose Martin erhielt den Blickkontakt aufrecht. »Ich habe mich fit gehalten. Trainiert. Alles getan, damit mir nicht langweilig wird. Ich muss unbedingt wieder arbeiten.«

»Unbedingt.« Marina nickte erneut.

»Hören Sie«, sagte Rose. Ungeduld schlich sich in ihre Stimme, und ihre bis dahin völlig unbewegten Gesichtszüge drohten zu entgleisen. »Ich habe das … was mir passiert ist, ziemlich schnell verarbeitet. Die Sache ist für mich gegessen. Seit Monaten. Ich warte schon eine Ewigkeit darauf, dass ich wieder arbeiten darf.«

»Ist Ihnen klar, dass, wenn und falls Sie wieder anfangen zu arbeiten, es vielleicht nicht im aktiven Dienst sein könnte?«

Auf diese Bemerkung reagierte Rose mit unverhohlener Entrüstung. »Es gibt nichts, was dagegen spräche.«

»Ich sage es Ihnen nur. Damit Sie sich der Möglichkeit bewusst sind.«

»Aber ich kann wieder arbeiten. Das spüre ich ganz deutlich. Passen Sie auf. Bevor das alles passiert ist, habe ich die Prüfung zum Inspector gemacht und bestanden. Ich stand kurz vor der Beförderung. Wenn die Leute hier keinen Ärger wollen, dann sollten sie mich ganz schnell zurückholen, und zwar als DI. Das steht mir zu. Ich habe mit DCI Glass darüber gesprochen, und der sieht es genauso.«

Interessant, dachte Marina. DCI Glass war Ben Fenwicks Nachfolger. Sie fragte sich, ob in jeder Hinsicht.

Sie nickte wieder, sagte aber nichts. Rose Martins Einstellung war typisch für die der meisten Polizisten, mit denen sie zu tun hatte. Sie waren felsenfest davon überzeugt, alles im Griff zu haben. Irgendwann kamen sie an einen Punkt, ab dem sie die erzwungene Ruhe als Belastung empfanden und es kaum erwarten konnten, wieder loszulegen. Sie waren absolut sicher, den Herausforderungen des Berufs gewachsen zu sein. Und falls es Probleme gäbe, falls sie Flashbacks hätten, dann würden sie – davon waren sie überzeugt – jederzeit aus ihrer alten inneren Stärke schöpfen können.

Marina arbeitete noch nicht lange bei der Polizei, hatte aber in der kurzen Zeit bereits zu viele Patienten gesehen, die genau das geglaubt hatten – und es hatte jedes Mal in einem Desaster geendet. Ihre innere Stärke hatte sie bei der erstbesten Gelegenheit im Stich gelassen. Sie waren am Druck zerbrochen und hatten danach wieder bei null anfangen müssen.

Sie beugte sich in ihrem Sessel vor. »Hören Sie, Rose. Ich will nicht negativ klingen, aber es ist leicht zu glauben, Sie könnten wieder zur Arbeit gehen, als wäre nichts geschehen, und einfach da weitermachen, wo Sie aufgehört haben.«

Auch Rose lehnte sich nach vorn. »Ich kenne mich. Ich weiß, wie es in mir aussieht. Ich weiß, wann es mir schlecht und wann es mir gut geht. Und jetzt geht es mir gut.«

»So einfach ist das nicht.«

»Ach nein?« Rose lachte unwirsch auf und nickte. »Das hat mit Phil Brennan zu tun, oder? Ich weiß genau, was er über mich denkt. Wenn irgendjemand was dagegen hat, dass ich wiederkomme, dann ja wohl er.«

Marina seufzte ungehalten und machte sich nicht die Mühe, es zu verbergen. »Ich bin Psychologin, Rose, und meinem Eid verpflichtet. Wollen Sie wirklich, dass auch noch ›paranoide Wahnvorstellungen‹ in Ihrer Akte steht?«

Rose Martin ließ sich gegen die Lehne ihres Sessels sinken und funkelte Marina an.

Marina dagegen beugte sich noch weiter nach vorn. »Es ist doch so, Rose. In den letzten fünf Monaten haben Sie sich geweigert, mit mir zu sprechen. Sie haben jedes meiner Hilfsangebote abgeblockt.«

»Weil ich keine Hilfe gebraucht habe. Ich bin alleine damit klargekommen.«

»Sagen Sie. Sie wollten nicht einmal das Anti-Aggressions-Training mitmachen, das ich Ihnen empfohlen habe.«

Bei diesen Worten blitzten Roses Augen auf. »Ich habe Ihre Hilfe nicht gebraucht«, wiederholte sie.

Erneut seufzte Marina. »Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich weiß, wie Sie sich fühlen.«

Rose schnaubte. »Ist das jetzt die Stelle, an der Sie einen auf beste Freundin machen? Mir sagen, dass Sie die Einzige sind, die mich wirklich versteht?«

Marina warf einen Blick auf die Notizen in ihrem Schoß und traf eine Entscheidung. Sie hob den Kopf. »Nein, ist es nicht, Rose.« Ihr kühler, entschiedener Tonfall verbarg den Ärger, den sie wegen des Benehmens dieser Frau empfand. »Das ist die Stelle, an der ich die Professionalität mal für einen kurzen Moment beiseitelasse und vom Drehbuch abweiche. Die Stelle, an der Sie vergessen, dass ich eine Psychologin bin und Sie eine Polizistin. An der wir uns ganz einfach von Mensch zu Mensch unterhalten.«

Rose schwieg.

»Ich weiß wirklich, was Sie durchmachen, Rose. Weil mir nämlich dasselbe passiert ist. Das war vor Ihrer Zeit hier, aber die Umstände waren ganz ähnlich. Wenn Sie mir nicht glauben, prüfen Sie es nach.«

Marina musste kurz innehalten und gegen die Erinnerungen ankämpfen, die auf sie einströmten. Dann fuhr sie fort.

»Und ich habe genauso reagiert wie Sie. Ich habe gedacht, ich werde schon damit fertig. Das Leben geht weiter – ich muss einfach so tun, als wäre nichts gewesen. Ich habe es versucht. Und es ging nicht.« Sie musste die Gefühle in ihrer Stimme mühsam zurückhalten.

Die Fassade zeigte erste Risse. Rose sah sie interessiert an. »Und dann?«

Marina zuckte die Achseln. »Habe ich angefangen, daran zu arbeiten. Schritt für Schritt. Es hat eine ganze Weile gedauert. Länger, als ich anfangs gedacht hätte. Länger, als ich überhaupt für angemessen hielt. Es war nicht leicht. Aber ich habe es geschafft. Mit der Zeit.«

Die zwei Frauen saßen da und schwiegen. Dann klingelte Roses Handy.

Sie nahm ab, obwohl Marina gerade sagen wollte, dass sie das Gerät vor der Sitzung hätte ausschalten sollen. Marina beobachtete die Miene der anderen Frau. Feindseligkeit verwandelte sich in höfliches Interesse, und schließlich fing sie beim Zuhören sogar an zu lächeln.

Rose holte ein Notizbuch und einen Stift aus ihrer Tasche und schrieb sich etwas auf. Dann beendete sie das Gespräch und sah Marina an.

»Das war DCI Glass. Er hat einen Fall, den ich übernehmen muss.«

Marina nickte. Die Wortwahl war ihr nicht entgangen. Muss. »Aha, und wann?«

»Jetzt gleich. Personalmangel. Er ist der Meinung, dass ich wieder voll einsatzfähig bin.«

»Ist er das?«

Erneut ein Lächeln von Rose Martin. Ein Siegeslächeln, voller Adrenalin.

Marina hob die Schultern. »Na, dann gehen Sie wohl besser.«

»Müssen Sie nicht noch einen Bericht über mich schreiben?«

»Das scheint ja nun wohl überflüssig geworden zu sein, nicht wahr?«

Rose verließ den Raum.

Marina schüttelte den Kopf und schob die Gedanken an Rose Martin beiseite. Sie sah nach, wann ihr nächster Termin war, und warf einen Blick auf die Uhr. Überlegte, was sie zu Mittag essen sollte. Fragte sich, was ihre Tochter Josephina bei ihren Großeltern wohl gerade machte. Da klingelte ihr Telefon.

Sie nahm ab. Es war DC Anni Hepburn.

»Störe ich?« Und dann, noch ehe Marina antworten konnte: »Was sagen Sie zu einem kleinen Tapetenwechsel?«

Marina beugte sich vor. »Worum geht’s denn?«

Annis Tonfall wurde stockend. »Ich bin gerade im Krankenhaus. Im General Hospital. Und ich könnte wirklich ein bisschen Hilfe brauchen …«

6 Paul hatte ihn in die Höhle gesperrt. So tief hinein, wie es nur ging. Hatte hinter ihm noch alles Mögliche hineingestopft. Um den Ausgang zu verbarrikadieren. Hoffentlich kam er nie wieder raus.

Ganz bis in den hintersten Winkel, den schwarzen, nasskalten, hintersten Winkel. Wo die verlorenen Seelen schrien und weinten und klagten. Wo die abscheulichen dreckverkrusteten Erdkreaturen hausten. In den allerhintersten Winkel. Weit weg vom Licht. So weit weg vom Licht, wie man überhaupt nur sein konnte.

Dafür war Paul jetzt wieder draußen. Konnte das Gesicht in die Sonne halten. Die Augen schließen. Die frische Luft einatmen. Sich darauf besinnen, was wirklich wichtig war. Dass er immer noch so leben konnte wie jetzt in diesem Moment. Mit dem Gesicht zur Sonne, wenn er es nur wollte. Die Augen schließen. Atmen. Loslassen. Das alles war immer noch möglich. Er musste nur fest genug daran glauben.

Durfte sich nicht zurücklocken lassen. Zurück in die Höhle.

Ins Dunkel.

Er schloss die Augen. Saß auf dem Boden. Wieder an seinem Ort. Seinem heiligen Ort. Seinem ganz besonderen Ort. Er versuchte, innere Ruhe zu finden. Schaffte es nicht.

Wegen des Lärms da draußen. Und der Leute. Was machten die da eigentlich? Rannten herum und redeten laut, ihre Autos quietschten und kreischten, ihre Stimmen wehten mit der Luft zu ihm herüber. Wie sie redeten. Redeten, redeten, die ganze Zeit redeten. Ohne dabei etwas zu sagen. Wie Störgeräusche im Radio. Bloß Lärm. Unerträglicher Lärm. Er hatte Kopfschmerzen davon bekommen.

Und dann hatte er den Jungen gesehen.

Wie er aus dem Opferhaus gebracht wurde. Der Junge hatte geschrien und getreten. Gezappelt und um sich geschlagen. Geweint.

Und Paul hatte das Gesicht in den Händen vergraben. Hatte sich die Arme um den Kopf geschlungen, auf die Ohren gepresst. Damit er den Lärm nicht hören musste. Den Lärm, den der Junge machte. Der schreiende Junge.

»Nein … nein …«

Darum ging es doch gar nicht. Darum war es nie gegangen. Nie. Nein … nicht darum. Er hatte versucht, es zu verhindern. Hatte versucht …

Und wozu hatte das geführt?

Der Junge schrie immer weiter.

Paul sang vor sich hin, wieder und wieder dieselben Worte. Wiegte sich vor und zurück. Um den Lärm auszublenden, die bösen Geister fernzuhalten. Lieder aus längst vergangener Zeit. Einer Zeit des Glücks. Fröhliche Lieder. Lieder von Gemeinschaft und Zusammensein.

Aber es nützte nichts. Er hörte die Schreie des Jungen trotzdem. Sah seine Tränen. Spürte seine Angst.

Irgendwann war es vorbei. Der Junge schrie nicht mehr. Zumindest war er nicht mehr in der Nähe. Jetzt waren nur noch die Leute in den blauen Overalls mit ihrem Lärm übrig.

Er wagte es, einen Blick auf sie zu werfen. Nur einen ganz kurzen Blick. Sah sie im Opferhaus verschwinden.

Wusste, was sie dort finden würden.

Zog sich mit klopfendem Herzen zurück.

Er wusste, was sie finden würden. Wusste …

Und er wusste noch etwas anderes: Sie würden immer weitersuchen. Als Nächstes würden sie in sein Haus kommen und ihn finden. Und dann … und dann …

Das durfte nicht passieren. Auf keinen Fall. Nein.

Also kauerte er sich so klein zusammen, wie er nur konnte. Er war wieder ein Kind, wieder im Mutterleib.

Wieder glücklich.

Kauerte sich zusammen. Hoffte, dass sie ihn nicht finden würden.

Wenigstens saß er nicht in der Höhle.

Das war immerhin etwas.

7 »Also«, sagte Phil. »Zum weiteren Vorgehen.«

Er wollte zurück nach oben, die Sonne auf der Haut spüren, frische, klare Luft atmen. Aber das ging nicht. Noch nicht.

Er wandte sich an Mickey. »Was haben wir von dem Mann erfahren, der die Sache gemeldet hat?«

Mickey konsultierte seine Notizen. »Es waren zwei. Abrissarbeiter. Auf dem Grundstück ist ein Neubauprojekt geplant. Sie wurden beide ins Krankenhaus gebracht. Der Jüngere wurde gebissen und musste behandelt werden. Hat die ganze Zeit was von irgendwelchen alten Comics erzählt. Vermutlich Schock.«

Phil runzelte die Stirn. »Comics?«

»Haus der Geheimnisse und Haus der Mysterien«, klärte Mickey ihn auf. Dazu musste er nicht in seinen Notizen nachschauen. »Zwei Brüder, die sich immer wieder gegenseitig umgebracht haben. Und zwischen ihren Häusern lag ein Friedhof.«

»Aha. Wir brauchen –«

Phil verstummte, als sein Blick erneut auf den Käfig fiel. Das inszenierte Grauen lähmte ihn. Der Käfig, die Blumen, die Symbole an den Wänden, die Werkbank wie ein Altar … Im Keller, der von Tatortlampen beleuchtet war, herrschte eine Atmosphäre gespannter Erwartung, als sei er eine Bühne, auf der alles bereit war für den Auftritt der Schauspieler, nur wusste noch niemand, dass die Vorstellung ausfallen würde. Ihm drehte sich der Magen um vor Abscheu, aber gleichzeitig rief der Anblick auch noch ein anderes Gefühl in ihm wach: Faszination. Das handwerkliche Geschick, die Sorgfalt … der Käfig war wunderschön, ein Kunstwerk.

Er trat näher, weil er die alten Knochen unter den Fingern spüren wollte. Er wollte sie berühren, erforschen, sogar liebkosen – und zugleich wollte er wegrennen, so schnell und so weit er konnte. Wie gebannt starrte er den Käfig an, während ihm der Kopf schwirrte und sein Magen rebellierte. Einem inneren Impuls folgend, den er weder erklären noch benennen konnte, streckte er die durch einen Latexhandschuh geschützte Hand aus.

»Boss?«

Phil blinzelte. Mickeys Stimme holte ihn zurück.

»Schauen Sie mal hier. Das müssen Sie sich ansehen.«

Ein Uniformierter zeigte in eine Ecke und leuchtete mit seiner Taschenlampe an die betreffende Stelle. Phil und Mickey traten näher. Hinter einem Blumenstrauß verborgen lagen einige Gartengeräte. Ein Handspaten, eine kleine Grabegabel und eine Sichel.

»Grundgütiger«, murmelte Phil.

Mickey sah genauer hin. »Wurden die geschliffen?«

Die Geräte waren alt und abgenutzt. Phil prüfte die Kanten der Stahlteile. Sie glänzten hell wie Silber. Rasiermesserscharf. Sie warfen das Licht der Lampen zurück und sandten Reflexe durch den Keller.

»Sagen Sie der Spurensicherung, sie sollen alles untersuchen«, ordnete Phil an. »Die braunen Flecken da – das ist bestimmt Blut.«

»Glauben Sie, er hat so was schon mal gemacht?«, wollte Mickey wissen.

»Sieht ganz so aus«, lautete Phils Antwort. Er drehte den Gartengeräten, den Blumen und dem Käfig den Rücken zu. »Also gut. Ein Plan. Wir brauchen einen Plan.« Er spürte den Käfig hinter sich. Wie ein andauernder Blick, der sich in seinen Rücken bohrte. Das Gefühl, das er in ihm auslöste, war wie ein Juckreiz zwischen den Schulterblättern. Etwas, an das man nicht herankam, das man einfach nicht loswurde …

»Sind die Birdies schon hier?«, fragte er.

»Müssten oben sein«, sagte Mickey.

»Dann gehen wir.«

Er warf noch einen letzten Blick auf den Käfig. Bemühte sich, ihn als das zu sehen, was er war: ein hässliches, widerliches Gefängnis. Er betrachtete den Boden des Käfigs. In der Ecke stand ein Eimer, und der Gestank, der von ihm ausging, legte den Schluss nahe, dass er dem Jungen als Toilette gedient hatte. Daneben standen zwei alte Plastikschüsseln, beide schmutzig und zerkratzt. Eine hatte einen verschmierten Rand, und Knochen ragten aus ihr hervor, allerdings kleiner als die, aus denen der Käfig gebaut war. Essen für den Jungen. Die andere Schüssel enthielt trübes, abgestandenes Wasser.

Phil wünschte sich seine Lebensgefährtin herbei. Marina Esposito, die Polizeipsychologin. Sie hatten bereits an mehreren Fällen gemeinsam gearbeitet, und im Laufe der Zeit war ihre berufliche Beziehung zu einer persönlichen geworden. Doch das war nicht der Grund, weshalb er sie in diesem Moment gerne an seiner Seite gehabt hätte. Sie sollte ihm bei den Ermittlungen helfen. Ihm helfen, den Täter zu finden. Erklären, warum jemand so etwas getan hatte. Denn wenn er erst einmal das »Warum« hätte, wäre es bis zum »Wer« nicht mehr weit. Hoffte er wenigstens.

Er konnte sich nicht vom Käfig losreißen. Ihn zu sehen hatte etwas in ihm ausgelöst, und er wusste nicht, was es war. Wie eine Erinnerung, die man einfach nicht zu fassen bekommt. Keine gute Erinnerung, so viel wusste er definitiv.

Er konzentrierte sich, dachte angestrengt nach. Da war es, aus dem Nebel seines Gedächtnisses streckte es die Hand nach ihm aus wie ein Geist in einem Gruselfilm …

In dem Moment fing es an. Die altbekannte Enge in der Brust. Als würde sein Herz von einer eisernen Faust gepackt. Und er wusste, dass er so schnell wie möglich nach draußen musste.

Er eilte an Mickey vorbei nach oben. Aus dem Haus, an die frische Luft. Hinein ins Tageslicht und in den Sonnenschein, nach dem er sich so sehr gesehnt hatte. Jetzt nahm er ihn nicht einmal wahr.

Phil stand an die Wand des Hauses gelehnt und wartete darauf, dass das Engegefühl nachließ. Warum?, dachte er. Warum jetzt? Es war nichts passiert, er stand nicht unter Stress. Warum also hier? Warum jetzt?

Er holte tief Luft. Wartete ein paar Sekunden ab. Seine Angstzustände waren in der letzten Zeit viel seltener geworden. Er führte das darauf zurück, dass endlich Ruhe in sein Leben eingekehrt war. Er hatte Marina und ihre gemeinsame Tochter, Josephina. Seine Arbeit war nicht weniger aufreibend oder belastend als sonst, aber es gab jetzt Menschen in seinem Leben, die er liebte und die ihn liebten. Und ein schönes Zuhause, in das er am Ende seines Arbeitstages zurückkehren konnte. Etwas anderes hatte er sich nie gewünscht. Es war schon weit mehr, als er sich jemals für sein Leben erhofft hatte.

Denn Phil hatte nie an dauerhaftes Glück geglaubt. Seine eigene Kindheit und Jugend – in Kinderheimen und Pflegefamilien, geprägt von Angst und Gewalt – hatten ihm das ausgetrieben. Für ihn war nichts im Leben selbstverständlich. Er wusste nicht, wie lange das mit ihnen halten würde, aber er genoss es. Jede nervenaufreibende Sekunde. Wenn das Glück war, dann war es das Glück eines Drahtseilartisten, dem es gelang, in schwindelnder Höhe nicht das Gleichgewicht zu verlieren.

Er schlug die Augen auf. Mickey stand vor ihm und machte ein besorgtes Gesicht.

»Boss? Alles in Ordnung?«

Phil holte tief Luft, dann noch einmal. Wartete, bis er sich sicher war, dass er sprechen konnte.