Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: mdv Mitteldeutscher Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

»Durch die Erde eine Riß« ist Erich Loests Autobiographie zwischen seinem zehnten und vierzigsten Lebensjahr. Als er 1980 das Manuskript fertigstellte, war in der DDR niemand bereit, es zu drucken. Um dieses Buches willen gab Loest seine Heimat auf und siedelte von Sachsen nach Niedersachsen über. Was von seinem Leben bislang in »Pistole mit sechzehn«, einer Auswahl von Erzählungen, hier und da bereits anklang, gerät in diesem Buch als Ganzes in den Blick des damaligen Mitfünfzigers aus Leipzig. Schonungslos stellt er sich in seinen Erinnerungen der eigenen Geschichte, die nicht nur die seine ist – vielmehr erweist sich das, was Loest in fünfzehn Kapiteln erzählt, als ein deutscher Lebenslauf von exemplarischem Rang.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 598

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Erich Loest

Durch die Erde

ein Riß

Ein Lebenslauf

mitteldeutscher verlag

Erich Loest wurde 1926 im sächsischen Mittweida geboren. Seinem Romandebüt »Jungen die übrigblieben« (1950) folgten zahlreiche weitere Werke, darunter die bekanntesten wie »Es geht seinen Gang« (1977) sowie die Leipzig-Romane »Völkerschlachtdenkmal« (1984) und »Nikolaikirche« (1995). Letzterer wurde im gleichen Jahr von Frank Beyer verfilmt. 1981 verließ Loest die DDR und kehrte 1990 nach Leipzig zurück, nachdem er im Jahr zuvor seine Autobiographie »Durch die Erde ein Riß« veröffentlicht hatte. Für sein schriftstellerisches Werk erhielt er u.a. den Hans-Fallada-Preis, den Marburger Literaturpreis, zweimal den Jakob-Kaiser-Preis, 2009 den Deutschen Nationalpreis sowie den Kulturgroschen 2010 des Deutschen Kulturrates. Im September 2013 suchte der 87-Jährige

2016

© mdv Mitteldeutscher Verlag GmbH, Halle (Saale)

www.mitteldeutscherverlag.de

Lizenzausgabe mit freundlicher Genehmigung des Linden-Verlags, Leipzig

© Linden-Verlag, Leipzig 1990

Alle Rechte vorbehalten.

Gesamtherstellung: Mitteldeutscher Verlag, Halle (Saale)

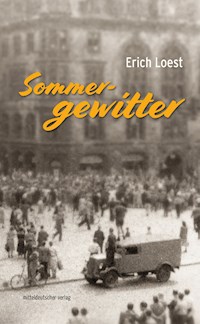

Umschlagabbildung: Erich Loest im September 1955 (Bundesarchiv, Bild 183-33005-0001/Fotograf: Kurbjuhn)

1. digitale Auflage: Zeilenwert GmbH 2016

ISBN 978-3-95462-698-4

Klammer auf

»Dreinzwanzsch, komm Se!«

Der Strafgefangene 23/59 folgte dem Hauptwachtmeister über Galerien und Treppen hinunter. Es war ein beschaulicher Vormittag, die Brigaden steckten in der Arbeit, die Einzelhäftlinge liefen still und in Abständen über die Nordtreppe zur Freistunde ab, ein Kalfaktor fummelte am Geländer. 23/59 ließ die Augen huschen: Die Belegung auf Station IV war wie bisher, rote Nummern an den Türen, eine rote Eins bedeutete: ein Mann in Einzelhaft. Dort lag Harich, drei Zellen weiter Dertinger, der gewesene Außenminister. Vor dem Saniraum wartete ein dicker Kerl, ein Neuer offenbar. Zwinkern wie nebenher, dabei rannen in 23/59 Gedanken ab: Verlegung oder Material zählen? Kabel abmessen? Oder der Quatsch mit der Zange ging wieder los, die seit letzter Woche nicht aufzutreiben war; er wußte von nichts und hatte das ziemlich schlüssig beweisen können; aber vielleicht suchten sie wieder und stellten die Zelle auf den Kopf; irgendwas fanden sie ja immer, hoffentlich nicht die kostbare Bleistiftmine. Dann gäb es kein Kreuzworträtsellösen mehr.

Der Hauptwachtmeister schloß die Tür zur Materialausgabe auf. Er war ein kleiner, beweglicher Vierziger mit lauter Stimme, nicht der schlechteste. »Sie übernehm de Abrechnung un de Materialausgabe un’s Werkzeug.«

»Möcht ich nich machn, Herr Hauptwachtmeister.«

Ungläubiger Blick. »Traun Se sichs nich zu?«

»Das schon. Aber ich möchts nich machn.«

Pause. Warten. Schlüsselklappern.

»Ich übernehm keine Funktion.« Das äußerte 23/59 so gelassen, wie er sichs vorgenommen hatte, und so fest wie möglich, er hatte Zeit gehabt, sich auf diese Situation vorzubereiten, vielleicht war sie unausweichlich, nun war sie da. Abrechnen hieß auch, dafür zu sorgen, daß die Norm erfüllt wurde, und da blieb es nicht aus, daß er mal spornte: Harry, nu quassl nich so viel, hau ran, sonst schaffn wir die Norm nie!

»Anweisung von der Anstaltsleitung.«

Blicke trafen sich, glitten nicht auseinander. Damit hatte der Hauptwachtmeister wohl nicht gerechnet, 23/59 galt als Häftling, der keinen Rabatz machte, er hielt die Zelle in Ordnung, brachte eine erträgliche Arbeitsleistung, wenn er auch keine Bäume ausriß. Auf einmal das. »Is doch gar nich viel, was Se machen solln. Bei vier Mann, das wern Se doch schaffn!«

Versuchung regte sich, sich zu besänftigen: Lohnt nicht, das bißchen, Brigadier biste dadurch noch lange nicht, und wenn dich der Anstaltsleiter eines Tages fragt: Welche politischen Gespräche werden bei Ihnen geführt? Oder: Welche Einstellung hat 4/58 zu seiner Straftat? Dann ist immer noch Zeit, zu antworten: Ich geb keine Auskünfte über Mithäftlinge. Aber er hatte sich hundertmal vorgenommen: Nicht den kleinen Finger geben, du rutschst rein und weißt nicht wie. »Ich geb keine Anordnungen an Mitgefangene.«

Nach einer Viertelminute, mit Schulterzucken: »Nochmals: Anweisung von der Anstaltsleitung.« Die Auflehnung, Befehlsverweigerung war nicht vor versammelter Mannschaft ausgesprochen worden, also war die Anstaltsleitung nicht gezwungen, das Gesicht zu wahren. Sie konnte so tun, als wäre nichts gewesen, konnte einen anderen beauftragen. Aber sie konnte 23/59 auch einen Denkzettel verpassen oder für etwas ganz anderes abstrafen, das sie ihm nicht hatte nachweisen können. Oder: 23/59 ließ auch im vierten Haftjahr nicht locker und hatte wieder einen Antrag beim Staatsanwalt gestellt, in seiner Freizeit schriftstellerisch arbeiten zu dürfen. Also endlich dem Querulanten eins auf den Deckel: Einundzwanzig Tage Bau!

»Sie könn sichs bis Schichtende überlegn.« Der Wachtmeister führte 23/59 zurück.

Köpfe hoben sich.

»Soll die Abrechnung machn.«

»Und?«

»Ich machs nich.«

Zangen faßten wieder nach Drähten, Schräubchen, das war ja nun das Ereignis der Woche, endlich wurde es mal spannend. Das würden die Kumpel drehen und wenden, würden Parallelen ziehen. Heinz Schmidt hatte mal abgelehnt voriges Jahr, Spion, lebenslänglich, der beste Motorenbauer des Hauses, der immer für 160 Prozent gut war. Keine Reaktion der Anstaltsleitung. »Mensch, Erich«, sagte Jupp, »wenn das nich ins Auge geht.« Nachgeben, am Abend sagen: Ich machs doch. Natürlich blieb ihm diese Versuchung nicht erspart. Aber das hätte er auch sofort haben können, da hätte er sich nicht hundertmal vorzunehmen brauchen: Nicht den kleinen Finger! Jetzt kneifen, und er war noch nicht mal vor die Alternative gestellt worden: Wenn Sies nicht machen, marschieren Sie in den Bau. Harry sagte: »Paß auf, die haun uns auseinander.«

Mittags liefen sie aus dem Arbeitsraum auf Zelle ab. 23/59 lag mit Jupp zusammen, der war eher in der Zelle gewesen und hatte deshalb das obere Bett. Bessere Luft am Fenster. Das dritte Mal Nudeln diese Woche, Kartoffeln waren knapp. Möhrenstücke dazwischen, winzige Würfelchen Schweineschwarte, immerhin. Man konnte nicht immer dasselbe reden, und so erinnerten sie sich, daß vor einem Monat Weißkraut mit Hering ausgekellt worden war, als Eintopf gekocht, eine Wahnsinnstat der Küche. 23/59 löffelte langsam, er würde aufessen, und wenn der Fraß noch so miserabel schmeckte. Jupp horchte nach draußen, und da erscholl er schon, der Ruf: »Station drei – Feuer!« Das war nun die Frage für Jupp: Aufs Rauchen verzichten während der Mittagspause oder rauchen mitten im Essen. Natürlich entschied er sich fürs Laster, lehnte sich an die Tür, der Kalfaktor öffnete den Spion, Jupp schob sorgsam die Zigarette mit dem Papiertütchen hindurch, sog. Sofort verfiel er in heilige, stumme Andacht.

23/59 entsann sich unterdessen der Zeiten, in denen er Macht besessen hatte, ein bißchen immer nur, und stets hatte sie ihn verändert. Jungenschaftsführer und Fähnleinführer beim Deutschen Jungvolk, Reserveoffiziersbewerber, Redakteur, Bezirksvorsitzender im Schriftstellerverband. Dazwischen jeweils ein schmerzhafter Fall. Aufrappeln. Der tiefste Sturz, Zuchthaus. Nun ein Sprößchen: Verantwortlich für die Arbeitsleistung von drei Mitgefangenen.

»Ich würds machen«, sagte Jupp nach dem Rauchen. »Deswegen mußte doch kein anscheißn.«

»Und in paar Wochen heißts: Sie machn Kalfaktor in ’ner Brigade.«

»Warts doch ab.«

Sie wurden wieder in den Arbeitsraum geführt und montierten und löteten und erfüllten die Norm und schafften ein wenig Vorlauf für den nächsten Tag. Eine halbe Stunde vor Schichtende stand der Hauptwachtmeister in der Tür, er blickte 23/59 an und fragte, wobei er mit dem Schlüsselbund gegen den Oberschenkel klapperte: »Also was is?«

»Ich bleib dabei.«

Ein Blick, wartend, nicht einmal zornig. »Hoffentlich ham Se sichs gut überlegt.« Wieder Warten. Schlüsselklappern. Der Hauptwachtmeister zeigte auf Jupp: »Sie gem Matrial und Werkzeug ab.«

»Jawoll, Herr Hauptwachtmeister.«

Sie redeten nach einer Weile darüber, ob noch vor Sonnabend Zigaretten ausgeteilt würden. Jupp sammelte die Zangen und Schraubenzieher ein. 23/59 war eher auf Zelle als er und nahm die Zeitung und das Abendbrot herein. Er schlug die Zeitung auf, 27. November 1961, wieder hatten sich DDR-Betriebe entschlossen, nach dem Bau des antifaschistischen Schutzwalls etliche Erzeugnisse, die sie bislang aus dem westlichen Ausland bezogen hatten, selbst herzustellen, sich, wie es hieß, störfrei zu machen. Bauern bereiteten sich in Winterseminaren auf das kreuzweise Verlegen von Mais vor.

Jupp berichtete, er habe bei der Materialausgabe den Löwen von Biesdorf getroffen, auch Graf Hardenberg, der natürlich kein Graf war. Allgemeine Meinung: vor Abschluß des Friedensvertrags keine Amnestie mehr. Aber dann sofort. Schöne Grüße. Und halt den Arsch warm.

Sie aßen Brot mit Schmalz und Leberwurst und ein wenig Marmelade aus dem eigenen Vorrat. Kurz nach sechs wurde die Glühbirne ausgeschaltet, die Anstalt sparte Strom. Licht fiel nur noch durchs Fenster herein, die Scheinwerfer auf den Mauern, die Kunstmonde, brannten natürlich hell und klar. Ihr Glanz reichte, vor der Nachtruhe die Klamotten auf dem Schemel kantenrein zu packen, Schüssel und Löffel obenauf. Abmeldung in Unterhosen.

Nach dem Einschluß lag 23/59 noch eine Stunde wach. Er hakte diesen Tag ab, vier Jahre und vierzehn Tage war er in Haft, drei Jahre, fünf Monate und sechzehn Tage hatte er noch vor sich. Er hätte alles in Tagen ausdrücken können, auch die Spanne dazwischen. Er resümierte: Kein leichter Tag heute, aber du hast ihn hinter dir. Der Teufel naht meist auf leisen Sohlen. Er dachte darüber nach, wie es denn gekommen war, daß er keine Macht wollte, keine von oben verliehene und von unten nicht kontrollierte Macht. Keine Gesellschaft war denkbar, ohne daß Menschen Macht über andere ausübten – warum, fragte er sich, ist das für mich ein Problem und für andere nicht? Wer Macht hatte, war allergisch gegen alle, die nicht ein Häppchen von ihr leihen wollten. Trugen die Mächtigen schlechtes Gefühl mit sich herum, suchten sie deshalb Komplizenschaft und haßten die Machtverweigerer, weil die sich nicht zu Mittätern machen ließen? War es eitel, sich das weiße Hemd der Unschuld überzuziehen – seht her, was für ein Engel ich bin, ich mach mir die Hände nicht schmutzig? Teilhabe an der Macht, um Informationsbedürfnis, Neugier zu befriedigen? Die Tragik derer, die in der Mitte zerrieben wurden – ein endloses Feld. Vielleicht verschwand er morgen oder nächste Woche in Einzelhaft, vielleicht steckten sie ihn mit einem Lump zusammen, legten ihn in eine Außenzelle, in der es doppelt so kalt war wie in Innenzellen. Kein Kino für drei Monate. Möglichkeiten gab es die Menge, und er kannte fast alle. Schreiberlaubnis bekam er ohnehin nicht. Oder auch: Es blieb alles beim alten.

Jupp begann tief zu atmen und leise zu schnarchen. 23/59 blickte gegen die Decke mit dem Gitterschatten, der Knastmond würde niemals untergehen. Er versuchte, sich an Wendungen zu erinnern, als er mit der Macht kollidiert war. Dabei überkam ihn Müdigkeit, er drehte sich auf die Seite und zog die Decke über den Kopf, daß nur ein Spalt zum Atmen blieb. So würde er die Kälte überstehen. Der Schlaf kam schnell und spülte alles Grübeln weg. 23/59 wehrte sich nicht gegen ihn. Denn natürlich ist Schlaf das Beste, was es im Knast überhaupt gibt.

I. Dieses Jahr sechsunddreißig

1

Im April 1936 füllte ein Zehnjähriger den Aufnahmeantrag für das Deutsche Jungvolk aus. Füllte er aus? Tat es die Mutter für ihn? Das geschah auf dem abschüssigen Markt von Mittweida, seiner Geburtsstadt, zwanzig Kilometer nördlich von Chemnitz. Ein Zelt war aufs Pflaster gepflockt, uniformierte Dreizehnjährige wachten mit gespreizten Beinen, die Fäuste auf den Oberschenkeln geballt, den Blick nach Möglichkeit starr. Habt-Acht-Stellung hieß das, der Neuling sollte es noch lernen. Es war dämmrig im Zelt und roch nach imprägnierter Leinwand und gelacktem Leder, die Luft war stickig wie immer in Zelten, da begegnete er zum erstenmal diesem Geruch, der in der Erinnerung aufweht als Geruch dieser Zeit. Jedesmal, wenn er in den nächsten acht Jahren das Halstuch umlegte, hatte er den Ledergeruch des Knotens vor der Nase; so was hält ein Leben lang vor.

Vermutlich traten die beiden nicht Hand in Hand ins Zelt, gewiß gingen sie nicht Hand in Hand wieder hinaus. »Komm, laß dich führen«, hatten Mutter und Großeltern und Schwester tausendmal gesagt, das war nun vorbei. Zwei Sehnsüchte rieben sich: Er wollte, daß ihn die Mutter oder das Dienstmädchen jeden Morgen Huckepack aus dem Kinderzimmer in die Küche trug, daß er der gehegte Erich der lieben Großeltern bliebe, folgsam und gutartig. Und er wollte fort zu den großenJungen, die auf Trommeln einschlugen und jetzt im April schon kurze Hosen und Kniestrümpfe trugen.

Das war ein aufregendes Frühjahr, er wechselte von der Volksschule zur Oberschule über, und am 20. April, zu Hitlers Geburtstag, sollte er ins Jungvolk aufgenommen werden. Nachdem alle linken Jugendorganisationen zerdrückt und alle rechten aufgesogen waren, schickte Reichsjugendführer Baldur von Schirach sich an, die Masse der deutschen Jugend zu gliedern in Führer und Gefolgschaft, ihnen marschieren und singen zu befehlen, sie zu lehren, wie man Zelte baute, Wasser im Kochgeschirr zum Wallen brachte und eine Karte las unter Beachtung der westlichen Mißweisung. Kimme und Korn, verklemmt und verkantet, und kehrt wurde immer auf dem linken Absatz gemacht. Landsknechtstrommeln dröhnten, Fanfaren gellten, abends loderte auf dem Markt ein Feuer. Mit Flammen hatten’s die Nazis auch in Mittweida, mit Sonnwendfeuern und Fackelzügen; es muß sie geschmerzt haben, als sie im Herbst 1939 feindlicher Flieger wegen auf dieses Rauschmittel verzichten mußten. Schon einige Wochen vorher, an seinem zehnten Geburtstag, hatte der künftige Pimpf dies auf dem Gabentisch gefunden: Braunhemd und schwarze Hose von den Großeltern, Koppel und Schulterriemen von Tante Lucie, Halstuch und Knoten und Jacke von Mutter und Vater. Er machte sich uniform damit, bevor er sich am Morgen des 20. April mit wimmelnden Scharen anderer Jungen auf dem »Platz der SA« einfand und unter überlaut wiederholten und nicht verstandenen Befehlen in Reih und Glied geschubst wurde. Da merkte er schon, daß er pinkeln mußte und wagte nicht, sich ein Stückchen davonzumachen und in einen Winkel zu stellen; der Druck der Blase verstärkte sich beim Marsch durch die halbe Stadt zum Schützenhaus hinauf, im Saal traute er sich erst recht nicht, einen Schnurträger um Erlaubnis zum Austreten zu bitten. Fahnen wurden hereinzelebriert, Reden gehalten, und im Pimpfanwärter L. wuchs die Scham, im heiligsten Augenblick, der ihm bislang vergönnt gewesen war, entlaufen zu müssen zur teergestrichenen Wand neben der Bühne, und es wuchs die Angst, er pißte sich in die Hosen. Als die Not am höchsten war, quälte er sich doch aus der Reihe und auf einen Beschnurten zu, der sah ihm seine Bedrängnis an und wartete keine Frage ab und zeigte eilfertig den Weg, der Gequälte erreichte die Teerwand mit Müh und Not und schiffte in panischer Hast durchs Hosenbein; das Glück dabei war größer als jedes andere an diesem Tag. Draußen im Saal schworen hundert Jungen ihrem Führer die Treue, im Abort für MÄNNER stand der kleine Loest, das Pimmelchen durchs Bein der Kordhose gezwängt, und alles wurde gut.

Auf dem Schützenplatz traten Mittweidas Jungen im nächsten halben Jahr an jedem Sonnabend morgens um sieben an und hielten Dienst bis Mittag und am Nachmittag noch einmal; dieser Tag hieß Staatsjugendtag, an ihm hatte die Schule ihr Recht verloren. Als die Zehnjährigen hinreichend geübt hatten, ihre Beine im gleichen Takt in die richtige Richtung zu lenken und die Arme schwingen zu lassen, zogen sie hinaus in die Wälder und ins Flußtal der Zschopau und lernten, wie man sich tarnte und einen Gegner anschlich, was ein Spähtrupp war und was es mit der Wetterseite der Bäume auf sich hatte. Primitivsoziales wurde großgeschrieben: Die Päckchen mit den Frühstücksbroten wurden auf eine Zeltplane gelegt und ausgelost, denn Gemeinnutz sollte vor Eigennutz gehen; dieser Brauch war Relikt aus der Kampfzeit der SA, noch in diesem Jahr wurde er aufgehoben, und L. mußte sich nicht mehr ekeln, wenn er Stullen kaute, von denen er nicht wußte, von welchen Händen in welcher Küche sie geschmiert worden waren, und er aß wieder, was ihm seine Mutter mitgegeben hatte: Brote mit Schweinebauch und Senf.

Er war klein für sein Alter und erbärmlich dünn, in seiner Klasse stand er beim Turnen an vorletzter Stelle. Fotos zeigen eine viereckige Stirn, darunter ein spitz zulaufendes Gesicht. In der Badehose: Da ist jede Rippe zu zählen, und das Jämmerlichste an ihm sind die Beine, mit denen er zu seinem größten Leidwesen nie lernte, auch nur einigermaßen Fußball zu spielen. Er war allzeit mit erfreulichem Appetit gesegnet und machte außer dem Üblichen, Masern und Ziegenpeter und Keuchhusten, keine Krankheit durch. In seiner Familie hatte man sich auf diese Formel geeinigt: Das ist nun mal so ’ne zähe Rasse. Sein Vater war Kaufmann und hatte eine Eisenwarenhandlung gepachtet, dort half die Mutter mit. Der Knabe Erich unterstand ihnen und den Großelternpaaren, Gaswerksdirektor und Oberlehrer mit ihren Frauen, er zog, kam er nach Hause, die Schuhe aus, da das Dienstmädchen es so anordnete, und erkannte wenigstens damals noch die Autorität seiner ein Jahr älteren Schwester an, die ein Mustermädchen war und die besten aller denkbaren Zensuren nach Hause brachte. In dieser Familie gab es nie die Spur von Not und erst recht nicht auch nur einen Anflug von Verschwendung. Es wurde solid gearbeitet und sparsam gewirtschaftet, der Pfennig galt und die Minute auch, und aus allen diesen Gründen fiel es dem Sohn leicht, sich nun auch noch dem Jungenschaftsführer und dem Jungzugführer zu fügen. Leidlich gern ging er zum Dienst und noch lieber wieder nach Hause, wo er las und mit seinen Elastolinsoldaten spielte; er besaß an die zweihundert, Deutsche meist, auch Franzosen und Engländer, dazu Geschütze, Autos, Schützengräben und Bunker. Sein Stolz war ein sieben Zentimeter großes Hitlerchen, das den Arm strecken konnte; zwei Jahre vorher hatten er und ein Freund einen sieben Zentimeter messenden Hindenburg in einem schwarzen Karton im Garten vergraben. Mit diesen Armeechen schlug er die Schlachten des Ersten Weltkriegs, der damals noch schlicht Weltkrieg hieß, noch einmal, und wenn er mit seinem Vater am Sonntagmorgen spazieren ging, ließ er sich von der Somme erzählen; Vater war verschüttet gewesen und hatte Fleckfieber überstanden, aus verworrenen Gründen war er beim Zusammenbruch des kaiserlichen Deutschland mit seinem Schreibstubenkameraden Carl von Ossietzky, dem späteren Nobelpreisträger, in einen Soldatenrat gewählt worden und hatte geholfen, den Rücktransport seiner Kompanie zu organisieren. Aber das war die einzige halblinke Episode, der Vater war bürgerlich gesonnen wie alle in der Familie, die demokratisch gewählt hatten während der ersten zehn Jahre der Weimarer Republik und für Hitler ab 1931, »denn so konnte es nicht weitergehen«.

Ein Vierteljahr nach seinem Eintritt ins Jungvolk legte L. die Pimpfenprobe ab. Er packte einen Tornister und half beim Aufbau eines Zwölferzeltes und spulte allerlei bräunliches Wissen ab, den Lebenslauf des Führers und die Schwertworte der Hitlerjugend, in denen es hallte, Hitlerjungen seien hart, schweigsam und treu, und des Hitlerjungen höchstes sei die Ehre. Hart wie Kruppstahl und flink wie die Windhunde sollten Hitlerjungen sein, und da er gemäßigten Willen mitbrachte, so zu werden, und alle Strophen der von seinem Reichsjugendführer gedichteten Hitlerjugendhymne aufsagen konnte – »und die Fahne führt uns in die Ewigkeit, denn die Fahne ist mehr als der Tod« –, durfte er künftig das Fahrtenmesser tragen, das eine Blutrinne aufwies und die geätzten Worte »Blut und Ehre«. Dann kehrte er zu seinen Büchern und Spielsoldaten und zu seinem Atlas zurück. Drei Tage später meldete er sich wieder zum Dienst, nur hin und wieder drückte er sich vor Wochenendfahrten, bei denen gezeltet oder in einer Scheune kampiert wurde, wo er sich nicht richtig waschen konnte, wo Erbsensuppe aus einem Bottich geschöpft wurde und er den heimischen Sonntagskarpfen oder das Schnitzel verpaßte. Herzlich gern verzichtete er auf die Teilnahme am Sommerlager – zwei Wochen auf Stroh; einmal schwemmte ein Wolkenbruch das Lager fort – und fuhr statt dessen mit Großeltern und Schwester bravbürgerlich an die Ostsee.

Der Chronist, ein Mittfünfziger, lauscht, äugt, tastet zurück, um dieses Bürschleins habhaft zu werden, das in seiner Erinnerung hochschnellt, sächsisch spricht, marschiert, sich ängstigt, hofft. Dem Chronisten helfen Gespräche mit seiner Frau Annelies auf, die am Rand Mittweidas aufwuchs. Begriffe werden aus zwei Gedächtnissen gegraben: Kletterweste, ein Stück der BdM-Uniform, die womöglich nicht Uniform hieß, sondern Kluft. Der Chronist könnte in seiner vertrauten Bibliothek nachschlagen, der Deutschen Bücherei in Leipzig, aber was bedeuten schon Begriffe, wenn sie nur noch auf dem Papier stehen und in keinem Gedächtnis mehr Sinn haben oder Unfug treiben? Heilkräutersammlung. WHW-Sammlung. Gab es einen Uniformschuh der HJ? Das Jungvolk besaß Fähnleinfahnen, der BdM nur Wimpel. Weil Mädchen zu schwach waren, Fahnen zu schleppen? Immer wieder redete der Chronist mit seinen Uralt-Schulkameraden, dem Journalisten Carl Andrießen und dem Romanisten Manfred Naumann, über die Schule damals, über Mittweida vor der Nazizeit und bis zum Krieg und im Krieg; diese drei belästigten ihre Umgebung, die nichts mit Mittweida zu tun hatte, und forderten Spott heraus: Mittweida sei wohl der Nabel der Welt? Für diese drei war Mittweida die Nabelschnur, die sie mit der Welt verband, ehe sie sich nach Leipzig davonmachten und zwei von ihnen später weiter nach Berlin. Der Chronist besitzt kein Gedächtnisvehikel wie Oskar Matzerath in der »Blechtrommel« des Günter Grass, mit dem er sich die Vergangenheit aus weiter Ferne aus dem Brunnen der Vergangenheit herauftrommeln könnte. Sein bißchen Gehirn befragte er, nutzt die Erinnerung der Schwester, der Schwägerin, auch die Chronik des Arztes Dr.Sauer. Und das Familienalbum. Oskar Matzerath stellt die umfassende Frage: Was auf dieser Welt, welcher Roman hätte die epische Breite eines Familienalbums?

Schwarzledern, einen halben Meter lang, zehn Zentimeter dick prunkt es heute zwischen Zinn. Auf der ersten Seite: »Landsmannschaft PLATTONIA i/e Ehrenmitgliede A. Loest in Dankbarkeit gewidmet. Mittweida, Weihnachten 1906.« Was heißt i/e? Das Fremdwörterbuch behauptet: id est, zu deutsch: das ist, das heißt. Das gäbe wenig Sinn. Immerhin, man zeigte Drang zur Bildung. Gesichter über Gesichter, Studenten des Technikums Mittweida mit Schärpen und Mützen und Kordeln, mit Säbeln und Trinkhorn, Gasfachleute später, unter ihnen immer Albert L., der Großvater, der wohl schon mit zwanzig vollbärtig und vollglatzig war. Martha, seine Frau, nach eigener jahrzehntelang wiederholter Aussage einst das schönste Mädchen aus der Weberstraße, Rück- und Seitenblicke auf das Pommersche Dorf, aus dem Albert L. aufs Mittweidaer Technikum gekommen war, der Aufbau der Gasanstalt – so blättert sich’s hin bis zum Ersten Weltkrieg, da erweist sich der Sohn der Martha und des Albert, Alfred, schon beinahe als kriegsflügge. Samtigbräunlich ist der Ton der Bilder, hasenhaft und nicht nackt schwarzweiß wie später und schon gar nicht rotgrün- gelbschreiend wie die Fotos, die die Westverwandtschaft letzten Sommer in Italien schoß. Da war Vorbereitung, Sammlung nötig zu jedem Konterfei, die Familie kleidete sich feiertäglich und pilgerte zum Atelier und postierte sich vor phantastischem Hintergrund, reckte Hälse und Brüste – klack, das war’s dann für die nächsten fünf Jahre. Gruppen, die Hochzeit feiern – welche Seitenlinie? Zwanzig Vorzeitgenossen an Bord eines Schiffes –, wanderten sie nach Amerika aus oder amüsierten sie sich bei anderthalbstündiger Hafenrundfahrt in Stettin? Keine Aufregungen, klack, keine Krankheiten, klack, keine Gräber, klack, Hochzeiten und Kindtaufen, keiner fotografierte Alfred im Gasgranatenbeschuß an der Somme. Als der Krieg begann, hätte Gaswerksdirektor Albert eine Briefmarkensammlung für etliche tausend Reichsmark kaufen können, aber er zeichnete Kriegsanleihe. Hätte er Thurn und Taxis, Bergedorf und die berühmte Sachsen Eins der Finanzierung des U-Boot-Baus vorgezogen, wäre der Chronist längst Millionär. Schon taucht im Familienalbum das freundliche Klärchen an Alfreds Seite auf, die Lehrerstochter, die keinen Zentner wog, aufgezogen worden war mit Kenntnissen im Kochen, Sticken, Klavierspielen und sogar Klöppeln, die ihren Alfred heiratete im Inflationsjahr 1923 und zwei Jahre später Mutter der Käthe und ein Jahr darauf des Erich wurde, und dann mischt sich dieses Bürschlein ins Gruppenbild, der Stammhalter, ostisch rundköpfig, krummbeinig, mit magerem Po auf dem Schaffell und windelpraller Hose an der Hand seiner Schwester, einszweidrei im Sauseschritt, da hält er schon die Zuckertüte. Ein Germane war er keineswegs; die Loests aus Pommern waren blond und blauäugig, aber Martha, das schönste Mädchen aus der Weberstraße, hatte massenhaft Pigmente in die Erbmasse eingestreut. Alle Rippen der Sonne und der Vogtländerkamera darbietend hockt der vorerst Letzte seines Namens auf einem Steg an der Kriebsteintalsperre. Zehn Jahre alt ist er inzwischen, klappen wir das Album einstweilen zu.

In diesem Jahr 1936 erlebte Berlin die Olympischen Spiele. Die Arbeitslosigkeit war beseitigt, in Mittweida unter anderem dadurch, daß die Firma Wächtler & Lange Millionen Blechabzeichen für braune Feste und Kampagnen stanzte. In Spinnereien, Steinbrüchen und Maschinenfabriken war wieder jeder Arbeitsplatz besetzt, in Alfred Loests Eisenwarengeschäft stieg der Umsatz. Fremde strömten nach Mittweida, denn die Kriebsteintalsperre staute seit kurzem ihr Wasser bis vor die Tore der Stadt, Zufahrtsstraßen und Bootsanlegestellen wurden gebaut, und der örtliche Tagebuchschreiber, der Arzt Dr.Sauer, vermerkte den Besuch des Gauleiters Mutschmann und des Reichsorganisationsleiters Dr.Ley und stellte im ›Mittweidaer Tageblatt‹ die Frage: »Wann kommt der Führer?« Hitler kam nicht nach Mittweida, doch weihte er ein Stück der Autobahn von Dresden über Chemnitz zum Hermsdorfer Kreuz ein. Im Wald bei Hainichen harrte Mittweidas Jugend, um zu jubeln, aber Hitler verspätete sich, weil andere Jubler ihn aufgehalten hatten. Die Oberschüler begannen ein Versteck- und Suchespiel, und L. kroch gerade durch die dickste Dickung, als Hitler vorbeifuhr. Erzählte er abends daheim trotzdem, er habe den Führer gesehen?

Nicht nur das Jungvolk war neu in diesem Jahr, sondern auch die Oberschule. Ihr Lehrprogramm war dem aller Oberschulen im Reich angeglichen und bot einunddreißig Wochenstunden, davon u.a. fünf Stunden Sport, sechs Stunden Englisch, fünf Stunden Deutsch, drei Stunden Geschichte, vier Stunden Mathematik und zwei Stunden Religion. L. begriff leicht und mußte auf beinahe jedem Zeugnis den Tadel über sich ergehen lassen, seine Mitarbeit ließe zu wünschen übrig. Mit Leidenschaft betrieb er Erdkunde und Geschichte und wußte das Zehnfache von dem, was der Lehrstoff vorschrieb, er war faul im Englischen und handelte sich dort hin und wieder eine Vier ein. Fast alle Schüler stammten aus Bürger- und Kleinbürgerhäusern, die Väter waren Fabrikbesitzer, Prokuristen, Lehrer, Kaufleute, Ärzte, es gab ganz wenige Großbauernsöhne und in jeder Klasse zwei, deren Eltern nicht die zwanzig Mark Schulgeld monatlich aufbringen konnten, und eine der Freistellen besaß der blitzgescheite Manfred Naumann aus Altmittweida, das einzige Arbeiterkind dieser Klasse. Carl Andrießen radelte aus Dreiwerden zur Schule, sein Vater arbeitete dort als Chemiker in einer Papierfabrik. Naumann war von Anfang an der Zweitbeste hinter einem unsportlichen, ungeselligen Nur-Lerner, Andrießen und L. lagen auf den Plätzen vier oder fünf, sie waren niemals auch nur in einem Fach gefährdet und griffen niemals nach der Krone des Primus. Naumann war in schwieriger Lage: Wenn er einmal nicht gelernt hatte oder sich an einer Dummheit beteiligte, mahnte ein Lehrer mit erhobenen Brauen, vom Inhaber einer Freistelle habe man derlei nicht erwartet! Niemand handelt sich leichtfertig solch einen Tiefschlag ein, auch Naumann nicht. Und so verwendete er mehr Fleiß als die meisten auf die Hausaufgaben, von ihm konnte jeder jederzeit abschreiben. Andrießen las früher als andere Zeitung und wußte montags früh die Ergebnisse der Fußball-Gauliga oder die Aufstellung eines Länderspiels und die Vereinszugehörigkeit beispielsweise der Herren Münzenberg und Gelesch. Dafür revanchierte sich L. mit den Namen der längsten norwegischen Fjorde und aller schweizerischen Kantone, der Forts von Verdun und der Zahl der Luftsiege der Kriegsflieger Boelcke und Immelmann, von Richthofen ganz zu schweigen.

Alle Einflüsse daheim waren bürgerlich-national. Manchmal klang Unbehagen über Rüdes und Lautes der frischen Machthaber durch, aber neue Besen kehren eben manchmal etwas heftig. Was gegen die Juden geschah, war gewiß hart und geschmacklos über jedes Maß, aber, wendete der Vater ein, hätten nicht jüdische Kaufhäuser den Einzelhandel schwer geschädigt? Kein Wörtchen gegen die Nazis hörte L. in den Häusern seiner Freunde. Die meisten Väter der Klassenkameraden waren Mitglieder der NSDAP, einige schon vor 1933, andere waren trotz allerlei Vorbehalte vom wirtschaftlichen Aufschwung düpiert und wollten, da die Nazis nun einmal gesiegt hatten und keine Kraft in Deutschland existierte, die sie vertreiben konnte, ihre Kinder nicht in Konflikte stürzen.

Mittweida: Kein König nächtigte hier, keine Schlacht wurde ringsum geschlagen; was will es schon bedeuten, daß sich Karl Stülpner, erzgebirgischer Exfreischütz, als geschlagener alter Mann hier am erblindeten Auge operieren ließ, wer weiß schon, daß Karl May vom Amtsgericht Mittweida wegen Betrugs und Diebstahls im Rückfall zu vier Jahren Zuchthaus verurteilt wurde, die er im benachbarten Waldheim absaß? Aus Jahrhunderte währendem Schlaf schreckte die Stadt im Dampfmaschinenzeitalter auf. Textil- und Maschinenfabriken entstanden, Unternehmer bauten Villen; das Technikum zog Studierende aus aller Welt an, bis zu zweitausend waren es bisweilen, Mittweida besaß an die hundert Gaststätten vom Hotel bis zur Stampe. Mit den Fabriken wuchs das Proletariat. Als einer der ersten Wahlkreise im Reich schickte Mittweida-Frankenberg oder Mittweida-Burgstädt einen sozialdemokratischen Abgeordneten in den Reichstag; Vahlteich (nach dem man in Mittweida keine Straße benannt hat) war mehrmals der siegreiche Kandidat. Bebel hat oft in Mittweida gesprochen, die Sozialdemokratie war hier jahrelang die stärkste Partei. Das rote Sachsen hatte seinen glutroten Kern um Chemnitz und Zwickau, Mittweida gehörte zu diesem Kraftzentrum. Als die faschistische Demagogie vordrang, sog sie die bürgerliche Mitte auf, gegen die Arbeiterparteien gewann sie keinen Stich. Am 14. September 1930 ergab die Reichstagswahl im Amtsbezirk Mittweida (Stadt und umliegende Dörfer): SPD 8 706 Stimmen, KPD 1 749 Stimmen, NSDAP 5 467 Stimmen.

Die Arbeitslosigkeit, die kein Land der Welt so schlug wie Sachsen, führte zur Radikalisierung und Polarisierung und bot den Nazis Anlässe zu immer zügelloserer Agitation. Noch nicht zwei Jahre später, am 31. Juli 1932, gab es dieses für die alte rote Hochburg erschreckende Bild: SPD 7 999 Stimmen, KPD 2 146 Stimmen, NSDAP 11280 Stimmen.

Die Nazis waren stärker als die beiden Arbeiterparteien zusammen und bauten ihre Organisationen massiv aus. Am 6. November wurde noch einmal gewählt: SPD 7 643 Stimmen, KPD 2 746 Stimmen, NSDAP 10134 Stimmen.

Die schlimmste Gefahr schien überwunden. Aber am 30. Januar 1933 übernahmen die Nazis die Macht, Tagebuchführer Dr.Sauer schwafelte aus brauner Sicht: »Die Hochburg der KPD, das Karl-Liebknecht-Haus in Berlin, wurde besetzt. Ein Labyrinth von unterirdischen Gängen wurde entdeckt. Viele hundert Zentner hochverräterischen Materials wurden gefunden. Man hatte zum bewaffneten Umsturz aufgefordert; dabei sollten angesehene Bürger festgenommen und erschossen werden. Im ganzen Reich fanden Polizeiaktionen gegen die KPD, Haussuchungen, Verhaftungen von KPD-Führern statt. In Sachsen wurde für die gesamte staatliche Polizei der Ausnahmezustand verhängt, streng national gesinnte Deutsche bildeten die Hilfspolizei, öffentliche Geldsammlungen der Kommunisten wurden verboten. Bei uns fanden die ersten Verhaftungen von Kommunistenführern am 3. März früh statt. Auch Gewerkschaftsführer kamen in Schutzhaft. Das Volkshaus (Rosengarten) wurde durchsucht. Waffen wurden gefunden. Elf Personen kamen in Schutzhaft. Das Straßenbild Mittweidas hatte sich geändert. Neben der alten Schupo zeigten sich Hilfspolizisten: Zehn Stahlhelmer und zehn SA-Leute steckten in der Hilfspolizei-Uniform. Bewaffnete Feuerwehrleute schützten Gas-, Wasser- und Eltwerk. Wir hatten jetzt eine national eingestellte Polizei!«

E. L. war sieben. Wenige unscharfe Bilder bewahrt das Gedächtnis: Mit seiner Mutter querte er eine Straße, da war ein Umzug, heute würde man sagen: eine Demonstration. Menschen und Menschen, die beiden mußten warten, bis eine Lücke entstand. Wahl, die Mutter nahm den Zettel und wollte in die Kabine gehen, jemand sagte, da dürfe niemand anderes mit hinein, jemand widersprach: nun ja, der Junge, warum denn nicht. Die Mutter machte ein Kreuz auf den Zettel und flüsterte, damit wähle sie Hitler, und Erich solle es niemandem verraten. Abend, Blick aus dem Fenster; gegenüber, unter einer Gaslaterne am Zaun des Gaswerks stand ein Uniformierter mit Stahlhelm und Gewehr. Die Kommunisten wollten das Gaswerk in die Luft jagen, erläuterte der Vater, aber dieser Mann da paßte auf. Opa war Gaswerksdirektor. Dieser Mann da wachte; Opa konnte ruhig schlafen und sein Enkel Erich auch.

Die Nazipropaganda trommelte auf Mittweida. Oberschuldirektor Schönfelder dichtete im ›Mittweidaer Tageblatt‹:

»O ewig Frühlingswunder, sei gepriesen!

Hell strahlt die Welt im goldnen Sonnenschein;

In Halm und Zweigen gärt’s wie junger Wein.

Bald, bald wird wieder frisches Grün uns sprießen!

Nie durfte eines Lenzes ich genießen

Wie dieses, den Millionen benedei’n.

O deutsches Frühlingswunder – denk’ ich sein,

muß ich ergriffen meine Augen schließen:

Der Winterbann Alldeutschlands ist zu Ende.

Horch, wie es jauchzend ringt, wie’s birst und kracht!

Das Dritte Reich stand auf: Heil Schicksalswende!

Der du uns Führer sandtest in der Nacht,

O Herr, nun segne gnädig ihre Hände!

Hilf Deutschlands Volk, das endlich aufgewacht!«

Mittweida erlebte bei der Reichstagswahl am 5. März 1933 eine Rekordbeteiligung von 97 Prozent. Der Stadtchronist berichtet, daß sich Kranke auf der Trage nach dem Wahllokal bringen ließen. Für diese Wahl liegen die Ergebnisse der Stadt vor: SPD 4 599 Stimmen, KPD 1 482 Stimmen, NSDAP 5 317 Stimmen. Die beiden Arbeiterparteien waren zusammen noch immer stärker als die Nazis, Mittweidas Proletarier waren durch den Terror nicht zu erschüttern gewesen und stellten sich selbst das glänzendste Zeugnis aus. In den umliegenden Dörfern allerdings drangen die Nazis weiter vor, der Amtsbezirk meldete: Für die SPD stimmten 7 457, für die KPD 2 547 Wähler. Hier wie fast überall im Reich siegten die Nazis, sie erhielten 11741 Stimmen. Die Parlamentsgewalt wurde außer Kraft gesetzt, dieser März brachte auch Mittweida die Diktatur. Noch einmal Dr.Sauer:

»Schon früh um ein Uhr wurde die SA und SS aus den Betten geholt. Im Technikum befanden sich viele Nationalsozialisten. In ›Stadt Chemnitz‹ waren ca. 46 Mann Motorsturm mit Stahlhelmen. Vom Volkshaus (›Rosengarten‹) wurde die Rote Fahne entfernt, und an ihre Stelle trat die Hakenkreuzfahne. Neben den schwarzweiß-roten Fahnen wehten auch auf dem Amtsgericht, dem Ortskrankenkassengebäude, dem Technikum, der Post die Hitlerfahnen. In den Straßen bewegte sich sehr viel Uniform: Schupo, Hilfspolizei, SA- und SS-Männer. Die SS trug Stahlhelme, einzelne Gummiknüppel, Gewehre, Revolver. Dem Amtshauptmann von Rochlitz und dem ersten Bürgermeister von Mittweida wurde auf einige Zeit die Befehlsgewalt über Polizei und Gendarmerie entzogen. Der zweite Bürgermeister unserer Stadt wurde beurlaubt. Rote Fahnen wurden verbrannt. Kommunistische und Abzeichen der ›Eisernen Front‹ (drei Pfeile) waren von den Straßen verschwunden. Die Plakattafeln der SPD und KPD waren von den Wänden der Häuser, von den Zäunen usw. verschwunden. Stahlhelm und SA beherrschten die Straße!«

2

Kaum etwas von alledem wußte dieser Zehnjährige, als er drei Jahre später das Koppelschloß mit der Sig-Rune zum erstenmal zuhakte. Er sah sein Volk als einen monolithischen Block, umstellt von neidischen Engländern, Franzosen und Russen, später kamen Tschechen und Polen hinzu. Längst nicht alle in seinem Jungzug taten so pflichtbewußt Dienst wie er. Am häufigsten fehlten Arbeiterjungen. Manchmal gaben sie Gründe an: Sie müßten zu Hause helfen, auf kleine Geschwister aufpassen, sie besäßen keine festen Schuhe fürs Marschieren und das Geländespiel. Manchmal blieben sie einfach weg, gingen baden oder spielten Fußball. Es ist undenkbar, daß alle sechstausend linken Wähler vom März 1933 ihre Ideale und Hoffnungen innerhalb von drei Jahren vergessen hätten, daß nicht in Küchen und Stuben debattiert worden wäre, was vor 1933 versäumt worden war, daß nicht Jungen mit heißen Ohren dabeigesessen hätten, wenn Mütter und Väter sich die Köpfe nach einem Ausweg zermarterten. Wenn diese Jungen nur hörten, daß es in absehbarer Zeit unmöglich schien, das Geringste an der verdammten Naziherrschaft zu ändern, wenn sie nur die Hoffnungslosigkeit gegen die alles erdrückende braune Gewalt gespürt hätten, es wäre schon etwas gewesen. Aber von all dem drang nicht ein Hauch in L.s Erlebniswelt hinüber, und es ist dem Chronisten unmöglich, auch nur grob zu schätzen, was die Proletarierjungen aus dieser Sphäre heraus wissend oder instinktiv in ihr Verhältnis zur HJ einbrachten.

Drei Jahre lang war L. ein pünktlicher Pimpf. Aber er war kein begeisterter Hitlerjunge, und heute ist der Chronist geneigt zu sagen, daß es begeisterte Hitlerjungen, daß es ein Glück im dritten Glied überhaupt nicht gab. Es gab nur begeisterte Hitlerjugendführer.

Diese Entwicklung scheint denkbar: Seine Klassenkameraden trugen Führerschnuren, er nicht. Da hätte sich womöglich in ihm eine Abwehrhaltung herausbilden können: Marschieren war doof; viel besser war, Schlager zu hören, Zigarettenbilder zu sammeln, den Mädchen nachzulaufen, zu lesen. Er wollte ja gar keine rot-weiße Schnur von der linken Brusttasche über das Halstuch hinweg, er wollte ja gar nicht in der ersten Reihe marschieren und melden dürfen, der Jungzug wäre angetreten, er wollte ja gar nicht, daß andere vor ihm die Hacken zusammenknallten.

Kein Erfolgserlebnis war ihm in den ersten drei Jahren im Jungvolk beschieden, er brachte beim jährlichen Sportwettbewerb im Sechzigmeterlauf, Weitsprung und Ballwurf nicht einmal die nötige Punktzahl zusammen, um ein kleines Blechabzeichen, gestanzt bei Wächtler & Lange, am Braunhemd tragen zu dürfen, viel weniger noch tat er sich bei den Raufereien der Geländespiele hervor. Er war Pimpf im dritten Glied.

Aber er war zuverlässig. Schweigsamkeit wurde in der Praxis nicht verlangt, sicherlich war er ein leidlich zu leidender Kamerad, doch Zuverlässigkeit ist wohl ein Teil von Treue. Also fragte ihn, als er dreizehn geworden war, sein Jungzugführer, ob er eine Jungenschaft befehligen wolle, zehn Zehnjährige, die an Hitlers fünfzigstem Geburtstag ins Deutsche Jungvolk aufgenommen werden sollten. Er sagte sofort ja, und in diesem Augenblick war sein Verhältnis zur HJ gewandelt, jetzt war er nicht mehr Masse, sondern ein Führerchen, trug Verantwortung und Schnur, hatte den Fuß auf die unterste Sprosse der Himmelsleiter gesetzt, an deren Spitze der Führer stand.

Und es begab sich, daß Alfred Loest sich und seiner Frau und den Kindern ein Erlebnis besonderer Art bieten wollte: Am Morgen des 20. April 1939 stieg die Familie in den D-Zug nach Berlin, und was dort auf den frischgebackenen Jungenschaftsführer einstürmte, war, um mit einem Lieblingswort dieser Zeit zu sprechen, gigantisch. Historiker vermuten, daß sich Hitler an diesem Tag auf dem Höhepunkt seiner Selbstverwirklichung fühlte, andere ziehen dafür die Stunde in Betracht, da er im Wald von Compiègne dem geschlagenen Frankreich den Waffenstillstand diktierte. Berlin gab sich als eine vor Glück taumelnde Stadt. Fahnen an jedem Haus, Girlanden, Transparente, Menschenmassen auf den Beinen, und zwischendrin ein kleiner Sachse mit seiner rot-weißen Schnur. Damals führte die Reichsjugendführung eine neue Regelung ein: Die Schnur war nicht mehr Kennzeichen des Dienstgrades, sondern der Dienststellung, in Sachsen galt diese Regelung schon, in Berlin noch nicht, in Berlin bedeutete eine rot-weiße Schnur noch viel mehr, und wo das Führerchen ging und stand, grüßten Jungvolk- und Hitlerjungen mit erhobenem Arm und Blickwendung, und der Geehrte dankte in gleicher Weise. Größere Jungen waren das, fünfzehnjährige, siebzehnjährige, sie werden sich gewundert haben, daß dieser Knopp schon zum Jungenschaftsführer befördert war, aber er war ja nur ernannt, und er ging an der Seite seiner Eltern und seiner Schwester, und wurde immerfort gegrüßt. Hitler stand stundenlang auf der Tribüne und nahm den Vorbeimarsch seiner Regimenter ab, einen Kilometer davon entfernt war E. L. mit Berliner Jungen auf einen Sims geklettert, von dort sahen sie auf immer neue Kolonnen hinunter, Panzerspähwagen und Flak, motorisierte Artillerie und Kradschützen, und sie riefen sich gegenseitig die Bezeichnungen des vorrüberrollenden Kriegsgeräts zu. Heinkelbomber dröhnten – das alles, so muß es Hitler empfunden haben, war sein Werk, Berlin, so sah es aus, lag ihm zu Füßen. Die Straßen waren überschwemmt von Volksgenossen, die sich zuriefen, dort habe man eben Göring, dort Dr.Ley gesehen, und L. war dabei, als ein offener Mercedes in der Menge eingekeilt war, in ihm saß Außenminister Ribbentropp, schüttelte Hände und rief fröhlich, man solle ihn doch passieren lassen. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Und wieder wurde ein Dreizehnjähriger gegrüßt und dankte, er selbst grüßte Jungen mit der grünen oder grünweißen Schnur und war dabei, als sich Massen auf dem Platz vor der Reichskanzlei drängten und im Chor schrien: »Wir wollen unsern Führer sehn!« Hitler zeigte sich auf dem Balkon, gerahmt von Himmler und Goebbels, und L. reckte mit Tausenden den Arm und brüllte Heil, Heil, Heil! Da hatte Hitler die Abenteuer Aufrüstung, Rheinland, Österreich und Sudetenland schon hinter sich gebracht, hatte gar auf der Prager Burg gestanden, und alles war gelungen mit Lüge, Wortbruch und Mord, aber ohne einen Kanonenschuß, über ihm donnerte die modernste Luftwaffe der Welt, und die Tausende, die da jauchzten, fühlten sich als Teilhaber dieser Erfolge, auch das dünne Loestchen mit seiner rot-weißen Schnur. Als L. sich am Abend im D-Zug nach Chemnitz auf seinen Sitz fallen ließ, ratterten in seinen Gedanken noch Kradschützen und dröhnten Stukas und ballten sich Menschen und reckten Hände und Hälse und schrien Heil, und ein paar Hundert oder vielleicht auch nur zwei Dutzend Jungen hatten ihn gegrüßt. Er war Teil der Macht.

Es gibt keinen Roman über die Hitlerjugend, und auch der Chronist wird keinen schreiben, es sei denn, er stieße auf eine packende Fabel. Eine Fabel – er müßte über sie stolpern, denn eigentlich sucht er sie nicht –, und wenn er dann schriebe, würde er diesem Phänomen beizukommen suchen, daß sich Menschen, die keine Macht besaßen und vielleicht auch keine wollten, mit einem Schlag änderten, wenn ihnen Macht in den Schoß fiel, und wäre sie noch so gering. Dieser Gedanke ist nicht für alle Zeiten gleich und stellt sich in jeder Ordnung neu, weil die Formen der Macht immer anders sind. Wie’s 1939 war, wie’s dem kleinen E. L. erging, hat der Chronist nicht vergessen.

Es scheint obenhin betrachtet denkbar, der Schriftsteller L. hätte sich um das Jahr 1955 herum einem Roman über die HJ zugewendet. Da lag das Ende des Zweiten Weltkriegs zehn Jahre zurück, keinen Zweifel gab es landauf, landab an der Zutreiberrolle der HJ, schon gar nicht beim Genossen L.; Emotionen hatten reichlich Bodensatz hinterlassen, auf dem innere Anteilnahme sprießen konnte – warum suchte er keine Fabel? Freilich wäre es besser gewesen, er wäre auf eine harte Geschichte geprallt, hätte sich an ihr den Schädel wund- und wachgeschlagen und an ihr alle schriftstellerischen Theoreme zertrümmert, die er in sich aufgebaut hatte. Denn nie ging er selbstsicherer an das Montieren von Fabeln heran als Mitte der fünfziger Jahre, nie war er überzeugter, genau zu wissen, wie ein Roman beschaffen sein mußte und was er im Leser bewirken, wie er in dessen Bewußtsein diese und jene Reaktion hervorrufen sollte; flink war er mit dem Urteilen und Verurteilen bei der Hand, er fühlte einen glattgeschliffenen Stein in der Tasche, den Stein der Weisen, denn er wußte alles über den Sozialistischen Realismus und sein Kern- und Glanzstück, den positiven Helden. Er hatte gelernt, was das Typische war, zitierte Engels und Shdanow, und als das Typische galt ihm das Vorwärtsdrängende, Herausragende im Sinne des historischen Fortschritts. Also konnte, meinte er, niemals ein HJ-Führer der Held eines Romans sein, sondern in der Hitler-Ära immer und immer nur ein Widerständler, ein kommunistischer am besten. Ein jugendlicher Kämpfer gegen die HJ hätte im Zentrum eines solchen Werkes stehen müssen, so hätte er argumentiert, aber nicht isoliert hätte er kämpfen dürfen (wie Falladas Otto Quangel in »Jeder stirbt für sich allein«, was die zeitgenössische Kritik als untypisch schalt), sondern Schulter an Schulter mit Gleichgesinnten, die er mitriß. Solches aber war ihm nicht begegnet, da stieß sich die Theorie mit eigenem Erleben, und ein so arger Theoretiker war er nun doch nicht, daß er alle Erfahrung in den Wind geschlagen hätte. Ein HJ-Führer als tragisch scheiternde Hauptfigur? Oh, da war er gewarnt, es erging Arnold Zweig schlecht mit seinem Roman »Das Beil von Wandsbek« und vor allem der DEFA mit dem danach gedrehten Film, in dem ein Fleischermeister, der zum Scharfrichter der Faschisten wird, im Mittelpunkt steht. Nein, es gab nichts in der Theorie und der Praxis der fünfziger Jahre, das ermuntert hätte, sich am HJ-Stoff zu versuchen. Einmal, 1952 vermutlich, gab Kurt Bartel, der sich Kuba nannte und Sekretär des Schriftstellerverbandes war, in L.s Beisein einen Katalog von Schwerpunktthemen bekannt: Umgestaltung der Landwirtschaft, Kasernierte Volkspolizei, Einheit Deutschlands, Bau der Stalinallee, Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, deutsch-sowjetische Freundschaft, antifaschistischer Widerstandskampf. Dafür verhieß Kuba anspornende Stipendien. Die HJ war nie Schwerpunkt.

An jedem 9. November marschierte eine Delegation des Deutschen Jungvolks zum Friedhof und legte einen Kranz am Grabe des SA-Mannes Max Beulich nieder. Beulich war von den Kommunisten zu den Nazis übergelaufen, das vergaßen ihm seine verratenen Genossen nie. An einem düsteren Abend des Jahres 1932 kehrten Mittweidas Faschisten aus Chemnitz zurück, dort hatte Hitler gesprochen. Auf dem Bahnhofsvorplatz wurden sie von Kommunisten empfangen, deren Losung hieß: Schlagt die Faschisten, wo ihr sie trefft! Den Worten folgten die Fäuste, bis in den Stadtkern zogen sich die Prügeleien hin; in einer Gasse zum Schützenplatz hinauf wurde Beulich schließlich erstochen. Am nächsten Tag waren drei junge Kommunisten, alle unter zwanzig, aus Mittweida verschwunden; es hieß, sie hätten sich in die Sowjetunion davongemacht. Ein Prozeß fand nie statt. Einer von denen, die nach dieser Nacht geflohen waren, wurde nach dem Krieg Polizeigeneral in Thüringen.

Nach dem Sieg über den Faschismus wurde die Max-Beulich-Straße sofort umbenannt. In den Jahren danach bestand nie die Chance, daß der Name dieses Mannes genannt wurde. Nur noch die ganz Alten kennen ihn, mit ihrem Tod wird er gelöscht werden. Eines Tages könnten wache Kinder fragen: Ist es denn möglich, daß nur Kommunisten in den Saal- und Straßenschlachten mit den Nazis ihr Leben ließen, wehrten sich die Kommunisten denn nicht? Die Antworten sind dann verschollen.

Meist troff Regen, wenn L., die Toten der Feldherrnhalle und Max Beulich zu ehren, zum Friedhof marschierte. Auch er trug einen Dolch am Koppel.

Inhalt

Cover

Titel

Der Autor

Impressum

Klammer auf

I.Dieses Jahr sechsunddreißig

II.Pistole mit sechzehn

III.Kleiner Krieg

IV.Wechsel auf offener Szene

V.An der Pressefront

VI.Jeden Tag fünf Seiten

VII.Und durch die Erde ein Riß

VIII.Dieser Mittwoch im Juni

IX.»Der Fall Loest«

X.Ein Institut wird gegründet

XI.Roll back

XII.Die Lehmann-Gruppe

XIII.Gemordete Zeit

XIV.Sein albanisches Wunder

XV.Abschied von den Gittern

Weitere Bücher