Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Folio Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Transfer Bibliothek

- Sprache: Deutsch

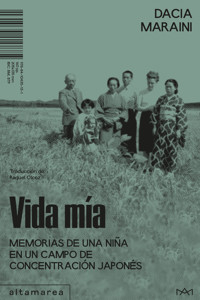

Wie viel kostet einmal Überleben? 1943: Deutschland, Italien und Japan sind im Dreimächtepakt verbunden. Eine kleine italienische Community in Japan weigert sich, Mussolinis Repubblica di Salò anzuerkennen. Darunter auch Fosco Maraini und seine Frau Topazia. Daraufhin wird die gesamte Familie interniert. Die siebenjährige Tochter Dacia ist der Kälte, den Parasiten und dem Sadismus der Wachen ausgesetzt, sie ernährt sich von wenigen Körnern Reis und Ameisen. Während die Mutter versucht, die bröckelnde Solidarität der Gruppe zu kitten, hackt sich der Vater in der Tradition der Samurai einen Finger ab, als Akt verzweifelter Selbstbehauptung. Jetzt wird ihnen eine einzige Ziege zugestanden, die ihr Überleben sichert. Vom Zusammenhalt in dunklen Zeiten: die verstörende Kindheit der großen europäischen Autorin.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 188

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Foto: Mauro Raffini

DIE AUTORIN

DACIA MARAINI ist eine der wichtigsten literarischen Stimmen Italiens sowie feministische Pionierin. Geboren 1936 in Fiesole, aufgewachsen in Japan und Sizilien. Sie war eine der Ersten, die über Gewalt an Frauen schrieb. Sie begründete experimentelle Theater, reiste mit Pier Paolo Pasolini für Filmprojekte nach Afrika und schrieb Drehbücher, u. a. für Margarethe von Trotta. Bei Folio erschien zuletzt der Roman Tage im August (2024).

DIE ÜBERSETZERIN

INGRID ICKLER wohnt und arbeitet in der Nähe von Frankfurt. Sie übersetzt aus dem Italienischen, Französischen und Englischen, ist Autorin und Moderatorin.

Dacia Maraini

Ein halber Löffel Reis

Kindheit in einem japanischen Internierungslager

Aus dem Italienischen von Ingrid Ickler

Inhalt

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Literaturnachweis

Mein Leben, du bist mir misslungen,

hast mich gequält,

warst verquer,

würdest gerne gehen,

grußlos, einen Fuß nach vorn

und einen zurück, mein Leben,

du tanzt und singst,

auf den Ruinen der Vergangenheit …

Aber bevor du gehst,

lass dich verstehen,

lass dich spüren,

lass dich umarmen,

lass dich erzählen.

Dacia Maraini 1945 vor den Trümmern nach einem Bombenangriff auf Nagoya.

Ich muss meiner Mutter, meinem Vater und meiner Schwester Toni danken, die auf jeden Fall besser als ich über Japan und das Konzentrationslager geschrieben haben. Ich hatte große Schwierigkeiten, mich diesem schmerzhaften Thema zu stellen. Ich habe in meinen Büchern angedeutet, wie mein Leben als Internierte aussah und welchen Einfluss das Lager auf mein weiteres Dasein hatte, es jedoch nie weiter ausgeführt. Jetzt spüre ich, dass ich dies tun, meine innere Abwehr überwinden muss, eine Scheu, die ich mit vielen anderen ehemaligen Internierten teile, wie ich weiß.

Auf der einen Seite möchte man vergessen, was man nicht vergessen kann, vor allem, wenn man spürt, dass sich ein Gefühl des Unwillens und der Ermüdung in Hinblick auf die Vergangenheit ausbreitet, ein Gefühl, das wir als verletzend und erniedrigend empfinden.

Besser schweigen und die furchtbaren Lagererfahrungen in einem Winkel des Herzens verschließen, sagt der Selbsterhaltungstrieb. Eine andere Stimme, weniger überzeugend, aber umso drängender, treibt mich zum Sprechen. Zum Erzählen, zum Erinnern, zum Bezeugen.

Meine Mutter und mein Vater waren bewusste Erwachsene, als sie die Entscheidung getroffen haben, mit der Verweigerung ihrer Unterschrift Mussolinis Republik von Salò nicht anzuerkennen. Ich kann nur erzählen, wie ich diese schwierige Zeit, das labile Gleichgewicht zwischen Leben und Tod, erlebt habe, und wie diese Erfahrungen meine Art zu denken und zu handeln beeinflusst haben.

Meine Mutter hat darüber geschrieben; im ersten Jahr der Gefangenschaft hat sie Tagebuch geführt. Ein zerfleddertes Heft, das sie aus Kioto mitgebracht hatte. Sie schrieb so lange, wie der Bleistiftstummel reichte und bis die Seiten des Hefts gefüllt waren. Nachdem Bleistift und Papier aufgebraucht waren, musste sie aufhören. Aber dafür gab es noch andere Gründe, die sie in diesem Heft dokumentiert hat: „Erschöpfung, Hunger, Schwindelanfälle, zum Zerreißen angespannte Nerven, schwarze Punkte vor den Augen, selbst die bescheidenen Versuche, sich durch Nähen oder Schreiben abzulenken, fallen schwer.“

Mein Vater hat diese Zeit in mehreren Büchern beschrieben, darunter Nippon. Welten und Menschen in Japanund Case, amori, universi. Darin finden sich zahlreiche Zitate aus dem Heft meiner Mutter.

Meine Schwester Toni hat ein bewegendes Buch mit dem Titel Ricordi d’arte e prigionia di Topazia Alliata verfasst. Es basiert auf dem Inhalt des berühmten japanischen Tagebuchs und einem langen Interview mit Topazia, das sie mehr als fünfzig Jahre nach dem Krieg geführt hat, enthält aber auch profunde Gedanken über die damalige Zeit sowie unsere gemeinsamen Erfahrungen in der Gefangenschaft. Toni ist die Historikerin der Familie, an ihr werde ich mich orientieren, denn sie ist stets präzise, gewissenhaft, ehrlich und, was die historischen Gegebenheiten betrifft, sehr zuverlässig.

1

Alles beginnt eines Morgens, als ich im Arm meiner Mutter in einem leisen Auto sitze und durch die beschlagenen Fenster die Straßenlaternen vorbeihuschen sehe. Licht, Dunkelheit, Licht, Dunkelheit. Es war die Welt, die vor meinen erstaunten Augen Form annahm und einen kraftvollen, ruhigen Rhythmus besaß. Während ich mich ein wenig bang dem Wechsel aus Licht und Schatten hingab, konnte ich den Duft wahrnehmen, der meine Mutter umhüllte: Maiglöckchen und eine japanische Seife, die nach Minze roch. Die wohlige Wärme eines mir nahen Körpers, während die Augen eine Welt sahen, von der ich annahm, dass sie für immer so sein würde: ein schneller Wechsel von Licht und Schatten. Kurze Zeit später, und noch viel zu früh, würde ich lernen, dass der Schatten das Licht besiegen und mich in permanenter Dunkelheit gefangen halten konnte.

Erst viele Jahre später habe ich die einzelnen Augenblicke dieses Tages in einen Zusammenhang bringen können, indem ich mich auf die Erzählungen meiner Eltern gestützt habe. Wir waren in Japan. Ich würde bald sieben werden. Wir waren gut in das komplizierte Geflecht der japanischen Kultur eingewoben. Ich sprach perfekt den japanischen Dialekt Kiotos, mein Vater unterrichtete an der dortigen Universität, meine Mutter nahm an den Zusammenkünften der Studenten gegen den Krieg teil. Sie träumten vom Frieden. Man nahm an, der Krieg würde bald vorbei sein und wir würden nach Italien zurückkehren.

Mein Vater wartete nach jahrelanger Trennung sehnsüchtig darauf, seine Mutter wiederzusehen, die rebellische Yoi, die uns liebevolle und beunruhigende Briefe schrieb. Meine Mutter träumte davon, endlich wieder ihren Vater in die Arme schließen zu können, meinen Großvater Enrico. Wir ahnten nicht, dass der Krieg noch zwei weitere lange Jahre dauern würde und Japan und den bedauernswerten Bewohnern von Hiroshima und Nagasaki das Schlimmste noch bevorstand. Und dass dies auch für die kleine Familie Maraini galt, Vater Fosco, Mutter Topazia und die drei Kinder: Dacia, in Florenz geboren, sowie Toni und Yuki, die im Abstand von zwei Jahren in der Fremde das Licht der Welt erblickt hatten.

Antonella, genannt Toni, hätte Kiku (Chrysantheme) heißen sollen, doch die italienische Botschaft hatte sich geweigert, einen ausländischen Namen für ein italienisches Kind anzuerkennen, auch wenn es in Tokio geboren war. Auch Yuki war gemäß den Vorgaben der italienischen Regierung unter dem Namen Luisa registriert worden, doch für uns war sie die „kleine Schneeflocke“, geboren im Weiß von Sapporo, in der kalten Region Hokkaidos. Niemand konnte damals vorhersehen, dass das zarte blonde Mädchen mit den traurigen Augen viel zu früh an den Folgen einer Knochenkrankheit sterben würde.

Einige Tage nach dem 8. September 1943 wurden meine Eltern aufgefordert, die japanischen Behörden aufzusuchen. Eine Fahrt im Taxi, in der Erwartung einer sozialpolitischen Predigt durch die Beamten. Es kam anders. Während ich in der Obhut einer weißhaarigen Mitarbeiterin mit schwarzer Schürze blieb, wurden Fosco und Topazia in zwei getrennte Büros geführt und über ihre Einstellung bezüglich des Dreimächtepakts zwischen Japan, Nazideutschland und dem faschistischen Italien befragt. Wer sich entschied, auf der Seite der Republik von Salò zu stehen, musste dem faschistischen Regime die Treue schwören. Und zwar noch an Ort und Stelle. Wer sich dagegen entschied, würde als Vaterlandsverräter in einem Konzentrationslager landen. Meine Eltern blieben ihren Idealen treu und unterschrieben nicht, ohne sich noch einmal abzusprechen.

In den Folgejahren hat mir meine Mutter oft erzählt, dass sie unabhängig voneinander entschieden hätten. Es war ihr wichtig, zu betonen, dass ihre Entscheidung nicht von ihrem Mann beeinflusst worden war, sondern dass sie diese eigenständig getroffen hatte.

Es war keine politische Entscheidung, einer Partei gehörten sie beide nicht an. Aber eines einte sie: die Ablehnung jeder Art von Rassismus.

Aus Sicht eines Anthropologen ist das verständlich, aus Sicht der Tochter einer sizilianischen Adelsfamilie, die in Bagheria aufgewachsen war, vielleicht weniger. Aber es genügte, meinen Großvater Enrico Alliata ein wenig zu kennen, um zu wissen, woher die liberalen Ideen einer blonden jungen Frau stammten, die ins Leben und in die Wahrheit verliebt war. Nonno Enrico war ein Aristokrat, der nichts auf die Aristokratie gab, ein Adliger, der gemeinsam mit seinen Bauern im Weinberg arbeitete, Bücher über Philosophie und Geschichte las und äußerst besorgt über das war, was in den 1930er-Jahren geschah. Denn er hatte Tolstoi, Tacitus und Platon gelesen, kannte Krishnamurti und seine Ideen über den Frieden und die geistige Freiheit. Er war ein unruhiger Geist, der klare Vorstellungen von einer demokratischen Haltung hatte, auch wenn er keiner bestimmten Ideologie folgte.

Die sehr freundlichen japanischen Polizisten wurden nach den abschlägigen Antworten meiner Eltern sehr schnell rüde und verachtend. Sie waren von nationalistischem Gedankengut beseelt und huldigten einer konservativen und autoritären Staatsideologie. Besonders unhöflich waren sie meiner Mutter gegenüber. Sie hatten Tränen der Reue erwartet, beschworene Mutterliebe und die flehentliche Bitte, ihr und ihren Kindern gegenüber Erbarmen zu zeigen. Stattdessen sahen sie sich einer stolzen und entschlossenen Frau gegenüber, die ihre Gedankenfreiheit verteidigte. Ihre Haltung hatte nichts Terroristisches, aber sie stand entschieden auf der Seite des Widerstands gegen die politische und soziale Arroganz, gegen die Missachtung von bürgerlichen Rechten und Ideen.

„Sie wissen, dass wir gezwungen sind, Sie als Vaterlandsverräter in einem Konzentrationslager zu internieren?“

Meine Mutter nickte, auch wenn sie gewisse Zweifel beschlichen.

„Und was wollen Sie mit den Mädchen machen?“, fragte der Polizist.

„Können Sie mir zusichern, dass sie nach Italien zu ihren Großeltern reisen dürfen?“

„Davon kann keine Rede sein.“

„Könnten Sie sie dann dem Schweizer Konsulat übergeben, wo ich Freunde habe, die sich um sie kümmern könnten?“

„Wir sind im Krieg, Signora, wir können sie höchstens in einem japanischen Kinderheim unterbringen.“

„Nein, dann ziehe ich es vor, dass sie bei uns bleiben.“

Meine Mutter hatte einen eisernen Willen und sie verteidigte ihre Rechte, solange es ihr möglich war. Angesichts der Borniertheit der Polizisten wählte sie die Einheit der Familie. Und sie hatte recht. Das Waisenhaus, in dem wir hätten untergebracht werden sollen, wurde später bombardiert, alle Kinder starben. Das haben wir natürlich erst nach dem Krieg erfahren. Wir Mädchen sind im Lager geblieben, ständiger Lebensgefahr ausgesetzt, aber schlussendlich haben wir überlebt, und das verdanken wir der Intuition und der Beharrlichkeit einer jungen Sizilianerin mit einer Leidenschaft für die Freiheit. Es bleibt der Schmerz über die unschuldigen Kinder, die im Bombenhagel gestorben sind. Aber der Krieg ist grausam und in unseren Zeiten trifft er weniger die Soldaten als vielmehr die Zivilbevölkerung.

2

Gefangene im eigenen Haus für drei lange Wochen. Wir durften das Gebäude nicht verlassen. Ein Polizist bewachte die Eingangstür. Miki Uriu, unser wunderbares Kindermädchen, war die Einzige, die das Recht hatte, nach draußen zu gehen, um etwas zu essen zu kaufen. Sobald sie zurück war, wurde sie wieder mit uns eingeschlossen. Sie genoss kein großes Ansehen bei den Beamten, da sie nicht in abfälligem Ton mit uns sprach, wie es gegenüber Verrätern angebracht war. Sie kannte uns, wusste, dass wir keine Verräter waren, sondern uns lediglich einem autoritären und diktatorischen Regime verwehrten, das uns, vor allem wegen seines primitiven und grausamen Rassismus, schon immer missfallen hatte. Okachan, „kleine Mutter“, wie wir sie nannten, mochte uns sehr, kümmerte sich mit fürsorglicher Heiterkeit um uns und bemühte sich, uns von diesem ersten Hausarrest abzulenken.

Miki, die stets lächelnde, großherzige „zweite Mutter“, die uns während unseres gesamten Aufenthalts in Japan begleitete und in den 1960er-Jahren all ihre Ersparnisse in eine Italienreise investiert hat, um uns zu besuchen. Miki, die uns Kindern die schönsten japanischen Märchen erzählte, die trotz Verbots ins Lager nach Tempaku gekommen war, wo die Wächter ihr das Furoshiki (Bündel) mit den Nahrungsmitteln abnahmen und sie rüde zurückstießen.

So viele Märchen, so viele Lieder, Schlaflieder und Reime hat sie uns in ihrem singenden Japanisch beigebracht! „Haru ga kita, haru ga kita, doku mo kita.“ „Der Frühling ist da, der Frühling ist da, er ist überall …“ Dieses Lied sang sie uns oft vor. Ich habe es immer noch in den Ohren. Es gibt nichts, was sich so sehr ins Gehirn einnistet wie die Musik, eine Erinnerung, die festsitzt wie eine Reißzwecke, die das flüchtige Leichtgewicht der Vergangenheit trägt. Und manchmal ist diese Reißzwecke ausdauernder als ein Nagel.

Wenn ich Haru ga kita singe, muss ich sofort an Mikis Lächeln denken, an die Frau mit den etwas vorstehenden Hasenzähnen, den lang gezogenen Augen, die fast unter den dicken Lidern verschwanden, mit pechschwarzen Pupillen, strahlend und voller Liebe. Ich erinnere mich an ihre Tabi (weiße Söckchen mit abgeteiltem großen Zeh, mit denen man in die Geta schlüpfen konnte, die traditionellen japanischen Holzsandalen). Sie wusch die Socken aus widerstandsfähiger Baumwolle jeden Tag und hing sie an einem Haken vor dem Fenster zum Trocknen auf.

Okachan hatte einen gut aussehenden Mann, er war freundlich und von heiterer Geisteshaltung, wir nannten ihn Ogigi. Er hatte so gar nichts von einem mürrischen und herrischen Japaner und wenn er seine Frau abholte, spielte er mit uns, kroch als Pferd oder Esel auf allen vieren über den Boden. Er wurde als Soldat nach Hiroshima abkommandiert, um den Marktplatz zu bewachen, und war dort, als die Atombombe fiel. Doch er hat überlebt, weil der Wind und die Druckwellen der Explosionsflammen ihn in ein Schlammloch geschleudert hatten.

Er erzählte: „Ich aß gerade etwas Reis und Tsukemono, als ich von grellem Licht geblendet wurde, das mir in den Augen brannte … Kurz darauf hörte ich einen dumpfen Knall, die Reisschüssel wurde mir aus den Händen gerissen und zerbrach in tausend Stücke. Und während ich erstaunt nach oben blickte, spürte ich, wie auch ich mit einer ungeheuren Wucht in die Luft getragen wurde, als hinge ich an einem Seil, das mich nach oben zog, meine Kleidung blähte sich auf und ging dann in Flammen auf. Ich flog, dann wurde ich ohnmächtig. Als ich wieder erwachte, lag ich in einem Schlammloch. Das trübe Wasser hatte die Flammen gelöscht und mir das Leben gerettet.“ Doch als er nach Hause kam, hatte er schwere Verletzungen, und kaum zwei leidvolle Jahre später starb er an den Folgen der radioaktiven Strahlung, der er ausgesetzt gewesen war.

Ich erinnere mich gut an den schmalen Rücken und die kleinen Hände unserer Okachan, wenn sie ihre Tabi stopfte. Und an ihre grazilen Bewegungen, wenn sie in der Küche hantierte, rasch und kaum hörbar, obwohl sie einen langen Kimono trug. Sie konnte Reis kochen, ohne auch nur einmal zum Herd zu schauen, nach alter Tradition die Tsukemono (in Reiswein eingelegtes Gemüse) schneiden, den Fisch so frittieren, dass er außen knusprig und innen weich war, so wie es mein Vater mochte. Sie konnte in Windeseile Omochi zubereiten, deren fester, zäher Teig aus trockenem Reis in Quadrate geschnitten im Ofen zu weichen und luftigen Gebäckstücken wurde. Die Omochi aß man in Shoyu (Soja) getunkt und mit Zucker bestreut. Miki war unsere geliebte zweite Mama und wir haben sie nie vergessen, so wie sie uns nie vergessen hat.

Am ersten Tag des Hausarrests beobachtete ich meine Mutter, wie sie die drei Koffer packte, die wir mitnehmen durften. Ihre Hände bewegten sich geschickt und zielgerichtet durch unsere Garderobe, doch ich bemerkte, wie sie innehielt, als würde sie sich fragen: Wo werden sie uns hinbringen? In welche Region Japans? Wird es dort kalt oder warm sein?

Da ich wusste, wie wichtig Düfte für sie waren, brachte ich ihr einige Blättchen Zitronenmelisse und sagte: „Riech mal, Mama, sie trösten dich.“ Ihren feinen Geruchssinn hat sie an mich weitergegeben, auch ich kann selbst hauchfeine Duftnuancen erkennen. Genau wie die „Nase“, von der Gogol erzählt, die in Sankt Petersburg allein am Ufer der Newa über den Newski-Prospekt spazierte. Von ihrem Besitzer Major Kowaljow war sie völlig unabhängig, was dieser sehr wohl wusste und was ihn ärgerte.

„Riech mal, Mà“, drängte ich. Und sie schnupperte und bedankte sich, aber ich verstand, dass das allein nicht reichen würde, um die Sorgenfalte glatt zu streichen, die ihre Stirn in der Mitte teilte wie ein Säbelhieb.

Ich nannte sie Mamà, mit einem betonten zweiten „a“ wie im Spanischen. So hatte sie ihre Mutter immer genannt. Großmutter Sonia stammte aus Chile und obwohl sie schon mehr als sechzig Jahre in Italien lebte, sprach sie noch immer eine merkwürdige Mischung aus Spanisch und Italienisch, ein Hund war un perro, ein Kind un niño, das Essen la comida.

Nonna Sonias Stimme war sanft und kraftvoll zugleich, sie hätte auch auf der Bühne auftreten können, so wie es ihr Wunsch gewesen war. Sie hatte an der Scala Gesang studiert, war eine schöne, schlanke Frau mit großen Augen, die sich mit katzenhafter Anmut bewegte. Sie war eine geborene Schauspielerin, mit ihrer Stimme hätte sie auf der Bühne die perfekte Violetta Valéry oder die Druiden-Hohepriesterin Norma verkörpern können. Aber damals galt es als unschicklich, eine junge Mutter aus guter Familie in einem Theater singen zu lassen. Frauen, die sich auf den Holzplanken der Bühne, zwischen den Falten des Vorhangs und den bemalten Kulissen bewegten, hatten den Ruf, Prostituierte zu sein. Die Kirche ließ diese Frauen jenseits der Stadtmauer in ungeweihter Erde begraben, weil sie als moralisch verwerflich, gotteslästerlich und gefährlich galten.

Die schöne Sonia durfte nur auf Wohltätigkeitsveranstaltungen singen, eine frustrierende Erfahrung, die sie nie verwinden konnte. Sie machte ihrem Mann Szenen, stampfte mit dem Fuß auf und schrie Zeter und Mordio.

„A duchissa fa l’uopera“, bemerkte die alte Amme Carmelina, die im Haus geblieben war, wie es damals oft der Fall war, und fast zur Familie gehörte. Nonna Sonia ist nie nach Chile zurückgekehrt, hielt aber Kontakt mit ihrer Schwester Olivia, die einen englischen Baronet geheiratet hatte und in der Nähe von London auf dem Land lebte. Die Todesursache dieser schlichten und zufriedenen Hausfrau war ausgesprochen merkwürdig: Ihr Mann nahm sich mit sechzig Jahren durch eine Kohlenmonoxidvergiftung das Leben, allerdings ohne zu bedenken, dass das tödliche Gas aus dem Untergeschoss auch in den ersten Stock dringen würde, wo seine Frau gerade schlief. Sie starb völlig ahnungslos, von ihrem Ehemann unfreiwillig ermordet.

Topazia hatte zu ihrer temperamentvollen und extrovertierten Mutter keine enge Verbindung gehabt. Sonia, die ihre Gefühle nicht kontrollieren konnte, begegnete ihren Töchtern mal zärtlich und ermutigend, dann wieder, ohne erkennbaren Grund, hart und voller beißendem Spott.

Topazias Beziehung zu ihrem Vater, Nonno Enrico, war jedoch glücklich und tief gewesen. Enrico war ein für seine Zeit extravaganter und origineller Mann. Womöglich eiferte er seinem Vorbild Leo Tolstoi nach, dessen Romane er wegen ihrer pragmatischen Nüchternheit und der von Christentum und Humanismus geprägten Haltung gegenüber Mensch und Tier sehr schätzte. Enrico weigerte sich, tote Tiere zu essen, er schrieb ein vegetarisches Kochbuch, das bei Flaccovio veröffentlicht wurde und in Sizilien heute noch aufgelegt wird. Seine Liebe zu Tieren basierte auch auf der profunden Kenntnis der Lehren Buddhas. Genau wie ihr Vater liebte Topazia die Natur und die Tierwelt, sie war geduldig und tolerant, verabscheute die Exaltiertheit ihrer Mutter und hat deshalb auch nie gesungen, obwohl sie eine schöne Stimme hatte. Sie verurteilte Nonna Sonia dafür, dass sie ihre Frustration an ihrer Familie ausließ.

Wer weiß, woher die kleine Dacia die Vorstellung nahm, ein frischer und angenehmer Geruch könne den brennenden Schmerz, in einem fremden Land des Verrats angeklagt zu sein und in Gefangenschaft leben zu müssen, mildern. Vielleicht aus der japanischen Literatur? Auch wenn ich damals noch keine Klassiker gelesen hatte, wusste ich sehr wohl, dass die japanische Kultur sehr stark von der Beziehung des Menschen zur Natur geprägt ist. Man muss nur an die japanischen Häuser aus Holz und Papier denken, die immer von einer Veranda umgeben sind, die diese wie ein Gürtel zusammenhält. Auf der Holzveranda finden die wichtigsten Zeremonien statt. Dort sitzt man, um den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang zu betrachten, denkt sich bei Mondlicht Gedichte aus, bereitet Grüntee zu und singt alte, den Toten gewidmete Lieder.

Die Toten waren für uns Mädchen keine Gespenster, die uns in schlaflosen Nächten heimsuchten, um uns Angst einzujagen, sondern alltägliche Wesen, die zu Besuch kommen, den Lebenden gute Ratschläge geben und die Schwächsten beschützen. Seit Jahrhunderten steht in jedem japanischen Haus ein kleiner Altar mit frischem Reis, getrocknetem Fisch, marinierten Algen, Tsukemono sowie mit Sojacreme gefülltes Reisgebäck für die geliebten Vorfahren, denen das Schicksal des Landes und der Familie am Herzen liegt. Hier werden die antiken Götter der Shinto-Religion verehrt, an deren Spitze eine Göttin namens Amaterasu steht. Merkwürdig, dass in dem heute eher frauenfeindlichen Japan eine Sonnengöttin als Orientierungspunkt gilt. Doch genau wie bei uns waren die antiken Religionen auch in Japan mit der Heiligkeit des Lebens und der Frauen verbunden, die die Nachkommenschaft sicherten und denen man deshalb himmlische Macht zuerkannte. Mit dem Aufkommen des Buddhismus und vor allem des Konfuzianismus ging die Entscheidungsbefugnis von der Mutterschaft auf die Vaterschaft über.

In Europa war es Marcel Proust, der den Weg der Erinnerung mittels eines Geruchs beschritten hat, der zugleich natürlich auch ein Geschmack ist. Wir, die kleinen japanischen Schwestern, kannten viele Begriffe, um die Gerüche zu beschreiben, die von Blüten, Pflanzen und Teeblättern ausgingen. Wir kannten einige Haiku auswendig, die auf der sinnlichen und poetischen Beziehung zu den Bäumen, den Sternen, den Blumen und dem Mond basierten. Diese kleinen Gedichte, in denen die Zeit verdichtet und in der Schwebe ist, lassen an die zarten und geheimnisvollen Zeichnungen eines fallenden Blatts, einer Mondsichel oder eines Froschs denken, der in einen Teich springt. Sie erzählen die Geheimnisse des Lebens mit größerer Intensität als eine lange wortreiche Geschichte.

Ich erinnere mich auch an die bedeutende Rolle der Kirschblüte in der Mythologie, die als Ritus Jahr für Jahr besungen wird, bei jeder Blütezeit aufs Neue, wenn sie das Land in ein pastelliges Rosa taucht und ein zarter süßlicher Geruch über allem liegt. Später habe ich aus einem wunderschönen japanischen Roman erfahren, dass die Kirschblüte, die Geburt des Frühlings und der frühe Tod, in der nationalen Ikonografie für die Kamikaze stand. Jung wie die Blüten im Frühling, gingen sie feierlich in den Tod und stürzten zu Boden, wie die magischen rosa Kirschblütenblätter in ihrer ganzen üppigen Pracht. Auf vielen Fotos sieht man die Abreise junger Männer, die sich für das Vaterland opfern, mit aufgemalten stilisierten Kirschblüten auf den kleinen Flugzeugen, mit denen sie dem Feind entgegen in den Tod fliegen werden.

Und doch war der Tod in unseren kindlichen Köpfen weit weniger dramatisch als in der westlichen Welt. In Japan weiß jeder, dass nach dem Ende des Lebens, einem unbedeutenden Ereignis, sofort durch das Wunder, das wir Reinkarnation nennen, ein neues Leben beginnt. Gemäß dieser Philosophie ist der Tod niemals endgültig, sondern nur eine Etappe, ein Übergang von einem Leben ins nächste.