Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

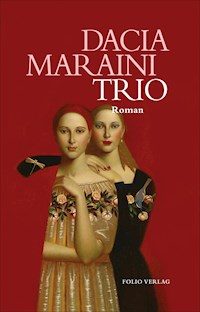

- Herausgeber: Folio Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Transfer Bibliothek

- Sprache: Deutsch

Die einfühlsame Geschichte einer Frauenfreundschaft im Messina des 18. Jahrhunderts, die nichts entzweien kann. Sizilien, 1743. In Messina wütet die Pest und breitet sich auf ganz Sizilien aus. Sie überzieht die Städte mit Elend und Tod. Agata und Annuzza kennen sich seit Kindertagen, als sie im Kloster bei Schwester Mendola die Kunst des Stickens gelernt und gemeinsam heimlich Bücher gelesen haben. Nun sind beide vor der Seuche aufs Land geflohen und halten mit regem Briefwechsel ihre tiefe Freundschaft aufrecht. Annuzzas Herz gehört Girolamo, doch dieser ist der Ehemann ihrer Freundin Agata. Aber Eifersucht und Besitzdenken schaffen es nicht, ihr Band zu durchtrennen. Denn wenn alles zusammenbricht, sind es die echten Freundschaften, die uns den Mut geben, wieder aufzustehen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 74

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Foto © Mauro Raffini

Dacia Maraini, geboren 1936 in Fiesole. Aufgewachsen in Japan und Sizilien. Grande Dame der italienischen Literatur; enge Freundschaft mit Alberto Moravia und Pier Paolo Pasolini. Ausgezeichnet mit zahlreichen Preisen, u. a. dem Premio Strega und dem Premio Campiello. Ihre Bücher sind in 25 Sprachen übersetzt.

Auf Deutsch bei Folio: Das Mädchen und der Träumer (2017), Drei Frauen (2019) und Die stumme Herzogin (2020).

DACIAMARAINI TRIO

Roman

Aus dem Italienischen von Ingrid Ickler

„Trennung, ist nicht Zeit, ist nicht Weg;

Trennung ist eine Brücke zwischen uns,

dünner als jedes Haar,

und schärfer als jedes Schwert.

Trennung ist eine Brücke, aber wird sie halten?

Wie kann man diese Trennung nennen,

die unser Herz traben lässt wie ein Pferd?“

Nâzım Hikmet

„Ich wollte den Postboten träumen

mit einem Brief in der Hand,

doch ich hab den Postboten geträumt

ohne Hand.“

Vivian Lamarque

„Man könnte Gedanken Preise anheften.

Manche kosten viel, manche wenig. …

Und womit zahlt man für Gedanken?

Ich glaube: mit Mut.“

Ludwig Wittgenstein

INHALT

4. Mai 2020

Messina, 5. Mai 1743

Palermo, 17. Mai 1743

Castanea, 28. Mai 1743

Casteldaccia, 7. Juni 1743

Castanea, 17. Juni 1743

Casteldaccia, 28. Juni 1743

Castanea, 7. Juli 1743

Casteldaccia, 17. Juli 1743

Castanea, 1. August 1743

Casteldaccia, 13. August 1743

Castanea, 24. August 1743

Casteldaccia, 3. September 1743

Castanea, 14. September 1743

Casteldaccia, 25. September 1743

Castanea, 6. Oktober 1743

Casteldaccia, 17. Oktober 1743

Castanea, 28. Oktober 1743

Casteldaccia, 7. November 1743

Castanea, 18. November 1743

Casteldaccia, 28. November 1743

Castanea, 8. Dezember 1743

Casteldaccia, 18. Dezember 1743

Castanea, 29. Dezember 1743

Casteldaccia, 8. Januar 1744

Castanea, 19. Januar 1744

Casteldaccia, 30. Januar 1744

Castanea, 10. Februar 1744

Casteldaccia, 21. Februar 1744

Castanea, 2. März 1744

Casteldaccia, 13. März 1744

Castanea, 24. März 1744

Casteldaccia, 4. April 1744

Castanea, 15. April 1744

Casteldaccia, 26. April 1744

Impressum

4. Mai 2020

Liebe Leserin, lieber Leser,

einige erklärende Worte vorweg, wie dieser kurze Roman das Licht der Welt erblickt hat.

Während ich Mitte der 1980er-Jahre für Die stumme Herzogin recherchiert habe, bin ich auf eine Chronik der Pest in Messina gestoßen. 1743 war ein schlimmes Jahr, in dem, wie der Historiker Orazio Turriano berichtet, am 20. März eine Tartane, ein kleines Segelschiff, aus Griechenland kommend, in Messina anlandete. Es hatte Stoffe geladen. Der Hafenmeister fragte, wie viele Seeleute an Bord seien, und der Kapitän gab die Zahl mit zwölf an. Aber beim Nachzählen waren es nur elf. Der Beamte fragte nach und der Kapitän antwortete, dass einer der Matrosen auf der Reise an einer Herzkrankheit gestorben sei. Den anderen ginge es gut, es sei alles in Ordnung. Aber der Hafenmeister ließ sich nicht täuschen und verhängte eine Quarantäne über die Besatzung. Ein in jüngster Zeit vertraut klingender Begriff, der vom italienischen quaranta, vierzig, stammt. Schiffe und ihre Besatzung werden vierzig Tage lang isoliert, um die Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern. Zwei Tage später wurde der Kapitän des Schiffes krank und starb. An seinem Körper fanden sich Anzeichen dafür, dass er an der Pest erkrankt war. Das Schiff wurde umgehend konfisziert. In der Zwischenzeit erkrankten weitere Mitglieder der Besatzung. Trotz Quarantäne verbreitete sich die Krankheit in Windeseile und griff auf die Bevölkerung Messinas über.

Nach wenigen Wochen war die Lage außer Kontrolle, auch wenn die Stadtverwaltung drakonische Maßnahmen ergriff, um die Epidemie aufzuhalten. Die Menschen flohen aufs Land, mit der Folge, dass sich die Pest auf der ganzen Insel verbreitete. Glücklicherweise war der Krankheitsverlauf außerhalb der Stadt nicht ganz so schwer und es gab nur wenige Tote.

In Die stumme Herzogin habe ich davon nichts erzählt, weil es mir am Thema vorbeizugehen schien. Aber losgelassen hat es mich nicht. Und als mein Freund Vincenzo Drago aus Bagheria mich fragte, ob ich nicht etwas hätte, das er in seinem kleinen Verlag veröffentlichen könnte, beschloss ich eine Geschichte zu schreiben, die zu Zeiten der Pestepidemie spielt. Eine Liebesgeschichte, denn damals lebte ich in einer komplizierten Beziehung.

Die Geschichte erschien 2006 unter dem Titel Un sonno senza sogni (Ein traumloser Schlaf). Es war ein schmaler Band, der von Lucio Del Pezzo, Giosetta Fioroni, Fausto Gilberti, Lucia Pescador, Concetto Pozzati und Tino Stefanoni illustriert wurde.

Vincenzo Drago, Verleger und Journalist aus Bagheria, war ein ganz besonderer Mensch, einer dieser Sizilianer, die der Insel Ehre machen. Ein aufrichtiger und freundlicher Mann, der gegen die Mafia und üble Machenschaften in unserem schönen Bagheria gekämpft hat. Auch deshalb habe ich ihm gerne diesen Gefallen getan.

Das ist viele Jahre her, Vincenzo ist inzwischen leider gestorben und auch die Geschichte der beiden Frauen, die in denselben Mann verliebt waren, war aus meinem Gedächtnis verschwunden.

In diesem Jahr war ich im Februar auf Sizilien und habe dort an Schulen gelesen. In diesem Zusammenhang habe ich Bagheria, Casteldaccia und Messina besucht. Als die ersten Nachrichten über diese seltsame Krankheit aufkamen, die sich in China rasant verbreitete, ist mir diese Geschichte über die Pest aus ferner Zeit wieder eingefallen.

Als ich dann gelesen habe, dass das Virus auch in Mailand grassierte und Menschen an einer schrecklichen Lungenentzündung starben, habe ich den Text wieder zur Hand genommen und ihn überarbeitet. Unterdessen stieg die Zahl der Infizierten weltweit dramatisch an und man begann von einer Pandemie zu sprechen. Mir kamen gewisse Parallelen dieser Krankheit mit der Pestepidemie in Messina in den Sinn, die schon damals von sizilianischen Historikern präzise beschrieben worden war.

Natürlich gibt es elementare Unterschiede: Im 18. Jahrhundert wusste man nicht so viel über Viren wie heute und man nahm an, dass die Pest von den fauligen Ausdünstungen stehender Gewässer verursacht wurde, aber die Gegenmaßnahmen waren die gleichen: Isolierung der Kranken, Unterbrechung der Übertragungswege, Verbot von Menschenansammlungen jeglicher Art. Die Tartane, die die Pest nach Messina eingeschleppt hatte, wurde am Strand verbrannt, nachdem man sich sicher war, dass von ihr alles ausgegangen war. Und auch damals suchte man nach Schuldigen. Die Geschichte wiederholt sich, trotz aller Fortschritte in der Medizin und der Befreiung der Sitten. Damals sprach man von geheimnisvollen und bösartigen Giftsalbern, heute spricht man von China. Gegen das Bedürfnis, jemanden auszumachen, auf den man die Schuld abladen kann, scheint man sich nicht wehren zu können. Das liegt in der Natur der Sache, denn es ist einfacher, einen sichtbaren Feind mit mörderischen Absichten zu bekämpfen als einen unsichtbaren. Natürlich gibt es bei näherem Nachdenken durchaus Verantwortliche, nicht direkt, aber indirekt. Es sind diejenigen, die zugunsten des schnellen Profits das ökologische Gleichgewicht in Gefahr gebracht haben, ohne an das Wohl des Planeten zu denken. Diese Erkenntnis sollte die eindringliche Mahnung zum Umdenken sein. Aber bequemer ist es natürlich, einen bekannten Schuldigen mit niederen Instinkten auszumachen, den man angreifen und beschimpfen kann.

Das Schreiben ging mir, dank allem, was ich bei der Recherche für Die stumme Herzogin über Sizilien im 18. Jahrhundert gelernt habe, leicht von der Hand. Ich hoffe, dass es mir gelingt, den Leserinnen und Lesern die tiefen Gefühle zu vermitteln, die ich beim Schreiben dieses Buches empfunden habe.

Mit herzlichen Grüßen, Dacia Maraini

Messina, 5. Mai 1743

Liebe Annuzza,

als ich gestern an einem Kleid für meine kleine Tochter nähte, kam Crocifissa angerannt, schweißgebadet und völlig außer Atem rief sie mir zu, dass sie auf der Straße über eine tote Maus gestolpert war. „U mussu coperto ri sangu, ganz blutig, fast wäre ich draufgetreten.“ Entsetzt erzählte sie, dass die Mäuse, die aus den Kloaken heraufsteigen, krank wären und infizierte Flöhe auf sich tragen würden. „Die Flöhe sind wie Fledermäuse, saugen sich an den Menschen fest und machen auch sie krank, verstehst du?“

Dass Mäuse die Pest übertragen, habe ich nicht gewusst. Der letzte Ausbruch in Messina war vor meiner Geburt. Meine Mutter hat oft darüber gesprochen, aber Mäuse hat sie nie erwähnt.

Ich habe versucht, Crocifissa zu beruhigen, aber sie war so aufgewühlt, dass sie kein Wort mehr herausbrachte. Dann habe ich ihr einen Tee aus Oregano und Malven gemacht. Obwohl sie danach etwas zur Ruhe kam, war sie nicht imstande, sich um das Abendessen zu kümmern. Schließlich habe ich sie mit ein paar Tropfen Laudanum zu Bett geschickt.

Als Girolamo nach Hause kam, habe ich ihm von der Maus und Crocifissas Ängsten erzählt. Er meinte, das seien alles Hirngespinste einer überspannten Frau. Messina sei so belebt und geschäftig wie immer und wegen einer toten Maus müsse man sich keine Sorgen machen.

Ich habe ihm eine Gemüsesuppe mit Zwiebeln und Giri