10,99 €

Mehr erfahren.

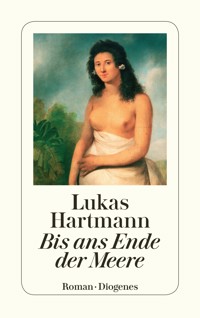

- Herausgeber: Diogenes

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Als ihr Sohn auszieht, bleiben Margret und Gerhard Sandmaier allein in ihrem großen Haus zurück. Sie beschließen, das ehemalige Zimmer ihres Sohnes zu vermieten. Der passende Mieter ist bald gefunden: ein junger Fahrradmechaniker, unauffällig, höflich, wortkarg. Doch als sich die Schlagzeilen über einen Messerstecher häufen, der in der Stadt junge Frauen überfällt, regt sich in Margret ein schrecklicher Verdacht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 419

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

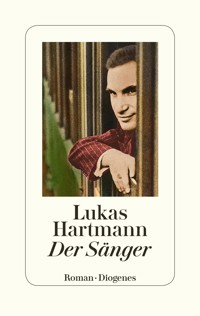

Lukas Hartmann

Ein passender Mieter

Roman

Diogenes

Dieser Roman greift teilweise auf Ereignisse zurück, die fünfzehn Jahre zurückliegen. Aber die Handlung nimmt einen anderen Verlauf als in der Realität, und die Personen sind samt und sonders erfunden.

{5}1Margret

Ein Abschied

Nun zog Sebastian also doch aus. Es war ein stürmischer Tag, früher Herbst, die Birken vor dem Haus bogen sich unter den Windstößen, Blätter wirbelten herum und fleckten den nassen Rasen. Sebastian hatte zwei Freunde aufgeboten, einen Lieferwagen gemietet. Sie trugen Möbel, Schachteln, Kleidersäcke vom Anbau durch den Garten und füllten den Laderaum des Autos. Es war mehr, als Margret gedacht hatte. Wie viel sich doch im Lauf von vier Jahren angehäuft hatte! So lange erst gab es ihn, den kleinen Anbau, doch der Sohn, für den er bestimmt gewesen war, verließ ihn nun. »Hast du denn gedacht, Sebastian bleibe ewig hier?«, hatte Gerhard am Morgen gesagt, als er ihre Tränen bemerkte. Pünktlich um sieben ging er weg. Es wäre ihm nicht eingefallen, sich Sebastians wegen im Institutsbüro zu verspäten; immerhin hatte es am Vorabend ein Abschiedsessen zu dritt gegeben. Man werde sich schon nicht aus den Augen verlieren, hatte Gerhard gesagt. Die zwei Männer prosteten sich am Esstisch verlegen zu, für einen Moment schienen sie ihre Konflikte vergessen zu haben. Später, beim Grappa, fragte Gerhard ein weiteres Mal, warum Sebastian jetzt nach bloß drei Semestern die Medizin aufgebe, und was er überhaupt in der Theologie suche. Und Sebastian entgegnete, er nehme sich eben die Zeit {6}herauszufinden, was er wirklich wolle. »Gewiss«, sagte Gerhard, »das klappt bestens, solange dein Lebensunterhalt garantiert ist.« Sebastian schaute sein leeres Glas an, dann stand er auf: »Ich habe noch nicht alles eingepackt, sorry.« Schon war er weg, drüben, in seinem Refugium, und ließ die Eltern in einem aufgeladenen Schweigen zurück.

Sebastian verdiene ja eigenes Geld, hätte Margret gerne entgegnet, er habe doch einen Nebenjob beim Sozialarchiv. Aber sie wollte keinen Streit und zog es vor zu schweigen.

Jetzt stand sie auf der Schwelle der Terrassentür, schaute den jungen Männern zu, die mit ihren Lasten über den Plattenweg gingen, und kam sich nutzlos vor.

»Ach nein, Mama«, sagte Sebastian, als sie ihre Hilfe anbot, »das schaffen wir schon allein. Entspann dich, ja?«

Dieses fragende und leicht gedehnte Ja kannte sie von beiden, vom Vater und vom Sohn. Sie rieb sich die kalten Hände. Sebastian war der magerste der drei Jungen, der schwächste; er mühte sich mit einer schweren Bücherkiste ab, die ihm beinahe aus den Händen glitt. Es hatte zu nieseln begonnen, seine Haare waren feucht. Margret hatte den Impuls, ihm die Regenjacke aus der Garderobe zu bringen, ließ es aber bleiben; vielleicht hatte er sie ja schon eingepackt. Der Gedrungene, der Sebastian auf den Fersen folgte, begnügte sich mit zwei übereinandergestapelten Wiener Stühlen, er nickte Margret freundlich zu.

»Soll ich euch einen Tee machen«, fragte sie den Sohn beim nächsten Vorübergehen, »oder einen Cappuccino?« Sie verschwieg, dass sie am frühen Morgen in der Bäckerei gewesen war, um frische Croissants und Schokoladenstengel zu kaufen; es sollte eine Überraschung sein.

{7}Sebastian, der jetzt ein in Zeitungspapier eingeschlagenes Bild trug, blieb einen Moment stehen. »Lieber nicht, Mama«, sagte er, »wir wollen bei diesem Wetter so schnell wie möglich vorankommen.«

Es gelang ihr nur halb, ihre Enttäuschung zu verbergen. »Ich dachte bloß, etwas Warmes …« Sie stockte, deutete aufs Bild, das Sebastian neben sich abgestellt hatte. »Das ist der Escher, nicht wahr?«

Er lächelte und zwinkerte dazu, dann strich er sich eine feuchte Strähne aus der Stirn. »Ja, der kommt mit.«

Es war die berühmte schwarzweiße Lithographie mit den vielen Treppen, die gar nicht zueinander passen, teils in die Quere und in die Leere führen, teils auf zwei Seiten betretbar scheinen, so dass die Leute, vom Betrachter aus gesehen, aufrecht oder kopfunter gehen. Eine verwirrende, schwindelerregende Welt. Margret mochte das Bild nicht, hatte aber wissen wollen, was Sebastian daran anzog, und er hatte sich die Zeit genommen, ihr zu erklären, dass es um unterschiedliche Perspektiven gehe, die Escher ineinandergeschachtelt habe, was den Betrachter dazu zwinge, immer wieder seinen Standpunkt zu wechseln. Auch danach war ihr das Bild fremd geblieben, abweisend.

Der Sohn ging weiter, mit leicht schleppenden Schritten, als ob ihm die Schuhe – knöchelhohe Turnschuhe mit orangefarbenen Streifen – zu schwer wären.

Schnell war alles aufgeladen, was er mitnehmen wollte. Er verabschiedete sich draußen vor dem Kleinbus. Eine kurze Umarmung, zwei angedeutete Wangenküsse. Margrets breitkrempiger Regenhut behinderte die Annäherung.

{8}Der Gedrungene saß am Steuer, Sebastian auf dem Beifahrersitz, der Dritte hinten, im Laderaum, eingezwängt zwischen Bett und Schachteln. Wenn sie genau hinschaute, war es nun doch nicht so viel. Sebastian kurbelte, bei laufendem Motor, die Scheibe herunter. Sie sah, dass er nicht angegurtet war.

»Wiedersehen, Mama«, sagte er. »Sobald ich eingerichtet bin, lade ich euch ein.«

Sie nickte, hob die Hand zum Winken, als der Wagen anfuhr. Dann rief sie noch: »Die Sicherheitsgurte, denk daran!«, und bereute ihre Ermahnung im gleichen Augenblick. Eigentlich hatte sie erwartet, dass sie nun, nachdem der Kleinbus verschwunden war, weinen würde; aber die Augen blieben trocken, sie brannten bloß, und es brauchte keinen Blick in den Spiegel, um zu wissen, dass sie gerötet waren. Sie blieb eine Weile stehen und nahm den Regenhut ab, so spürte sie doch etwas Nässe auf der Haut. Wohin er fuhr, der Sohn, war ihr nicht klar, ein Zimmer in einer kleinen Wohngemeinschaft am anderen Ende der Stadt hatte er gemietet, fast dreißig Quadratmeter in einem Altbau, Parkettboden, Gasheizung und Gasherd, so viel hatte sie ihm doch entlockt, zwei gleichaltrige Mitbewohner, Kunstgeschichte und Jus, das klang ja ganz gut. »Margret!« Im ersten Stock des Hauses auf der anderen Straßenseite hatte sich ein Fenster geöffnet, Angelika, die Nachbarin, schaute heraus, Angelika, das Urbild der schönen reifen Frau, durchtrainierte Tanzlehrerin mit eigenem Studio, Mutter zweier erwachsener Kinder, die ohne Umwege ihrem Master entgegenstrebten, Hundehalterin, dazu die schönsten Dahlien weit und breit.

{9}»Ich hab’s zufällig gesehen. Er fährt jetzt in sein eigenes Leben, dein Sohn.«

»Es wurde ja auch Zeit«, sagte Margret.

»Wie alt ist er denn schon wieder?«

»Zweiundzwanzig, knapp.« Und darauf, dachte Margret, würde die Nachbarin gleich erwidern: Wie doch die Zeit vergeht. Aber sie sagte: »Da war Fred schon lange weg. Wir Eltern müssen ihnen manchmal eben Beine machen.«

»Nun ja«, wehrte Margret ab. »Eigentlich habe ich ja genug zu tun.«

Der Labrador bellte, Angelika verschwand vom Fenster und wies ihn schroff zurecht; das Bellen ging in ein Winseln über.

»Ich muss, tschüss«, rief Margret hinüber, ins dunkle Viereck hinein, in dem sich niemand mehr zeigte; sie merkte, dass sie ihren Regenhut zusammengeknüllt hatte, glättete ihn und setzte ihn wieder auf; nun waren auch ihre Hände nass. Sie ging die paar Schritte zur Haustür, die offen stand, streifte die Überschuhe im Flur ab, ließ sie achtlos liegen. Es zog sie hinüber in den Anbau, ins Studio, wie Gerhard sagte. Die doppelte Verbindungstür zwischen ihm und ihrem Wohnraum war nun nicht mehr verschlossen. Sie hatten bei der Planung damals darauf geachtet, dass es möglich war, den Anbau direkt, vom Haus aus, zu betreten, aber auch vom Garten her durch einen eigenen Eingang. Nach anderthalb Jahren hatte Sebastian darauf bestanden, die Verbindungstür abzuschließen, eher: abzusperren. Das war vorgesehen gewesen für den Fall, dass irgendwann ein Mieter das Studio bewohnen würde, aber nicht bei einem Familienmitglied.

{10}Sie klopfe doch an, hatte Margret entgegnet. Er hatte sie mit schräg geneigtem Kopf angesehen: Klar, aber er brauche einfach mehr Privatsphäre. Sie empfand dies als Vertrauensverlust; Gerhard indessen schlug sich dieses Mal auf Sebastians Seite und war sogar einverstanden, die Verbindungstür mit einer aufgeklebten Dämmplatte besser gegen Schall zu isolieren, damit Gespräche und Musik von drüben kaum noch hörbar wären. So war Margret eben die letzten zweieinhalb Jahre auch bei Wind und Wetter durch den Garten gegangen, wenn sie dem Sohn etwas mitteilen oder ihn zum Essen einladen wollte. Auch da hatte er manchmal abweisend reagiert, deshalb hatte sie in letzter Zeit angefangen, ihm jeweils über die Distanz von wenigen Metern eine SMS zu schicken. Das kam ihr zwar absurd vor, aber es schien ihm so lieber zu sein.

Nun betrat sie den Anbau ohne Umweg. Es war ein heller Raum mit drei Fenstern, beinahe leer jetzt. Nur der Lederhocker aus Marokko, ein Geschenk von ihr, war noch da, und darauf lag seine Querflöte. Dass es sie gab, hatte Margret beinahe vergessen. Sebastian war talentiert, und er hatte während einiger Zeit so viel geübt, dass sie gedacht hatte, ihr Sohn könnte Musiker werden. Das war längst vorbei. Wo hatte er die Flöte die ganze Zeit aufbewahrt? Vermutlich im Schrank, der nun zerlegt und wegtransportiert worden war. Ein Bild von Klee hing noch an der Wand, eine kleiner roter Fisch, schwimmend in blau-brauner Steinblocktiefe. Das Bild hatte Sebastian einst gefallen, sie hatte ihm den teuren Druck gekauft, er hatte ihn die letzten Jahre wohl noch aus Pietät hängen lassen. Es begann, sie in der Kehle zu würgen. Dort, wo das Bett gestanden hatte, {11}entdeckte sie Staubflusen, die sich beim geringsten Luftzug bewegten, und ein paar gebrauchte Papiertaschentücher. In der Küchenecke stand schmutziges Geschirr, das Sebastian bei ihr ausgeliehen hatte. Sie hatte ihm gesagt, das Saubermachen übernehme sie, und ein Schimmer von Dankbarkeit war über sein Gesicht geglitten. Plötzlich dachte sie an die Nachbarin, an ihre straffe Figur, sie machte ein paar Tanzschritte über den Parkettboden, den Sebastian damals ausdrücklich gewünscht hatte. Sie hatte Platz, drehte sich mehrmals um sich selbst; wie lange hatte sie nicht mehr mit Gerhard getanzt? Mit sechzehn, siebzehn war sie sicher gewesen, dass aus ihr eine Tänzerin würde, eine neue Margot Fonteyn, sie hatte der Mutter abgetrotzt, Ballettstunden zu nehmen, die Posen vor dem Spiegel geübt, sich mit Dehnen und Strecken abgequält. Aber ihr schon fast erwachsener Körper hatte sich gegen Spitzentanz und Spagat gewehrt, sie hatte ihren Traum begraben müssen. Dennoch glitzerte von Zeit zu Zeit etwas davon wieder auf. Vor Jahren hatte sie Gerhard zu einem Tangokurs überredet, bei einem argentinischen Paar, von dem in ihren Kreisen geschwärmt wurde. Nach den ersten Lektionen stieg Gerhard aus, die Bewegungsabläufe waren ihm zu theatralisch. Mit dergleichen beschäftigte er sich lieber in der Theorie. Ihr schien, er sei beim Studium von mittelalterlichen Festivitäten, von Pest und Klosterbau immer mehr vertrocknet, und der Sohn, überaus ernsthaft und in sich gekehrt, wandle schon jetzt auf Vaters Spuren, obwohl er sich ihm in so vielem widersetzte. Beide waren in gewisser Weise unberührbar geworden. Und sie selbst vielleicht auch. Dabei war die Haut ja noch schmiegsam, nahezu faltenfrei, die Männer {12}hielten sie für jünger, als sie war. Und dass sie die Haare gefärbt hatte, musste keiner wissen; sogar vor Sebastian hatte sie es verborgen. Einige Male war sie noch, ohne Gerhard, zum Tanzkurs gegangen, hatte die Hände von Unbekannten an ihrer Hüfte in Kauf genommen. Doch die Momente des Rausches, der schwerelosen Beschwingtheit waren ausgeblieben. Sie tänzelte ein wenig hin und her, drehte sich mit angewinkeltem Bein um sich selbst. Es ging ja noch, besser, als sie gedacht hatte. Sie durchmaß einige Male in allen Richtungen den Raum, erprobte Pirouetten, bis ihr schwindlig war. Jetzt stand ihr eine leere Tanzfläche zur Verfügung. Sie wurde kühner, versuchte sogar einen Sprung. Lange hatte sie sich nicht mehr so leicht, so beschwingt gefühlt. Doch bald geriet sie außer Atem und musste innehalten. Ein hartes Training unter Anleitung, dachte sie, das wäre nötig, um zumindest einen Teil der ehemaligen Beweglichkeit zurückzugewinnen. Manchmal beneidete sie Angelika um ihren Job als Tanzlehrerin. Aber wäre sie glücklicher, wenn sie sich abmühen würde, unbegabten Mädchen etwas tänzerische Eleganz beizubringen? Denn für eine Solokarriere hätte ihr Talent, wie das von Angelika, nicht gereicht. Da zog sie es doch vor, dem Jungen aus Somalia und den beiden Kindern aus dem Kongo, die ihr ein Hilfswerk vermittelt hatte, unbezahlte Deutschstunden zu geben; außer Atem brachte sie das nicht, höchstens ab und zu an den Rand der Geduld. Es war jedenfalls sinnvoller, als in ihrem Alter noch dem Traum vom Tanzen nachzuhängen. Die beiden Männer im Haushalt hatten sie immer ein wenig belächelt, wenn sie ihre Auftritte als Statistin im Stadttheater erwähnt hatte.

{13}Sie ging zurück in den Wohnraum mit dem Cheminée, den beiden hellen Berberteppichen auf den großen zinnoberroten Tonplatten, dem ovalen Esstisch aus Kirschbaum, der Sitzgruppe mit dem Corbusier-Sessel, dem Designergestell, auf dessen Glastablaren Foto- und Kunstbände standen, dazwischen eine kleine holzgeschnitzte Madonna aus dem Südtirol, von Gerhard ersteigert. Es war ihr Reich. Gepflegt sei es, sagten Besucher, stilsicher, eine Wohltat fürs Auge. Die Tür zum Anbau ließ sie weit offen, das gab dem Raum ein ganz anderes Aussehen.

In der Küche aß sie, über die Granitablage gebeugt, zwei Croissants, sie ließ große Brosamen fallen und wischte sie mit der Handkante in den Papiersack, in dem sechs weitere Croissants lagen, dann schälte sie einen Schokoladenstengel aus der Folie und aß auch ihn. Einer ist genug, maßregelte sie sich, als sie schon nach dem zweiten greifen wollte, und trank ein Glas Wasser. Danach trug sie die Putzutensilien hinüber in den Anbau, in dem noch ein Hauch von Sebastians Geruch hing. Der Duft der Kleinkinderhaut war Vergangenheit, auch die schweißige Ausdünstung in der Pubertät, und wenn sie ihm in der letzten Zeit überhaupt nahe gekommen war, hatte sie in der Nase Duschgel oder Aftershave wahrgenommen. In knapp drei Stunden beseitigte sie, beinahe grimmig, alle Spuren, die von Sebastian geblieben waren, sie ließ den Staubsauger heulen, schrubbte den Boden, putzte die Fenster, löste die hässlichen gelben Flecken in Klo und Lavabo mit Kalkentferner auf. Den Lederhocker brachte sie, nachdem sie ihn draußen ausgeklopft hatte, auf den Dachboden, die Querflöte bettete sie in ihrem Kleiderschrank auf Seidenschals, die sie schon für die {14}nächste Kleidersammlung aussortiert hatte. Nur der kleine rote Fisch blieb, wo er war, und sie wusste nicht, ob sie das Bild aus Wehmut oder Trotz hängen ließ.

Am frühen Nachmittag war sie fertig. Sie legte sich für eine Weile hin, bewegte ihre Finger, die sich nach dem Ausziehen der Gummihandschuhe merkwürdig steif anfühlten. Im Haus war es still, draußen ging der Wind, man hörte von weitem Kinderstimmen. Seit kurzem wohnten Deutsche in der Nähe, Uwe und Ortrud, er war Arzt, sie Optikerin, nun aber hauptberuflich Hausfrau. Ihre beiden Kinder, drei- und fünfjährig, galten als laut und vorwitzig, noch lauter war die Mutter, wenn sie ihre Streitereien in rasanter norddeutscher Diktion schlichtete. Außer den zwei Jungen gab es kaum noch kleine Kinder im Quartier. Margret hatte die deutsche Familie kurz nach ihrer Ankunft zu Tee und Kuchen eingeladen; sie hatte sich von der Rhetorik des Paars erschlagen gefühlt und sich angestrengt, ihr Hochdeutsch zu beschleunigen. Gerhard hingegen hatte erst mitgehalten, war dann aber zusehends verstummt.

Was für eine kleine Welt, dachte Margret und nahm sich ein weiteres Mal vor, endlich nach einer Teilzeitstelle als Buchhändlerin Ausschau zu halten. Allzu lange hatte sie sich vorgemacht, Sebastian brauche sie in gewisser Weise immer noch, zumindest das Gefühl ihrer Anwesenheit.

Fürs Abendessen kochte sie Lammragout und Risotto. Bevor sie sich an den Esstisch setzten, zeigte sie Gerhard das leere Studio.

»Es sieht aus wie neu und riecht wie neu«, sagte er anerkennend. Er hatte, wie so oft, vergessen, die Straßenschuhe auszuziehen.

{15}»Mach bitte keine Spuren auf dem Boden«, mahnte sie, und er blieb gehorsam bei der offenen Zwischentür stehen. »Die Fliesen sind leichter sauber zu kriegen«, fügte sie hinzu.

Er zeigte hinüber zum Bild. »Was willst du damit?«

»Ach ja. Das habe ich ganz vergessen.« Sie ging zur Wand, hängte den Klee ab, packte ihn oben am Glasrahmen, brachte ihn zu Gerhard, der auf der Schwelle zwischen Anbau und Wohnraum stand. Sie stellte das Bild an den Türrahmen und erwartete, dass er sich nun nach dem Sohn erkundigen würde, nach dessen Stimmung, nach der Art des Abschieds. Aber er wies bloß darauf hin, dass die Bilderhaken noch in der Wand steckten und man sie mit einer Zange leicht herausziehen könne.

Sie nickte und sagte, sie könnten ja die Löcher mit Zahnpasta füllen. Das hatten sie auch gemacht, als sie vor über zwanzig Jahren von ihrer damaligen Mietwohnung ins Haus gezogen waren, das sie mit Hilfe eines beträchtlichen Vorerbes von Gerhards Eltern gekauft hatten.

»Und jetzt?« Gerhard umfasste mit einer Gebärde den leeren Raum. »Was machen wir damit?«

Darüber hatten sie schon mehrmals diskutiert und waren zu keiner Entscheidung gelangt. Gerhard wollte das Studio vermieten, Margret wollte nichts übereilen. »Vielleicht kommt er ja nach zwei, drei Monaten zurück«, sagte sie.

Gerhard verzog ironisch den Mund. »Die ewige Hoffnung der Mütter.«

»Und wenn die drei in ihrer WG dauernd Streit haben? Wenn es einfach nicht klappt zwischen ihnen? Was dann?«

Er unterdrückte seinen Seufzer nur halb. »Wie du meinst. {16}Aber lange soll der Raum nicht ungenutzt bleiben.« Er zögerte einen Moment. »Ich fühle mich irgendwie verpflichtet, ihn jemandem zur Verfügung zu stellen, der sich eine teure Miete nicht leisten kann.«

Ach ja, Gerhards moralischer Anspruch, Schlechtergestellte zu unterstützen. Er leitete daraus Vorsätze ab, die er meist doch nicht einhielt. Eigentlich teilte sie ja seine Haltung. »Aber er ist so jung und unerfahren. Er darf sich irren, oder nicht? Ich fände es herzlos, wenn er sich von uns vertrieben fühlen würde.«

»Wir haben ihn nicht hinausgeworfen.« Gerhards Wangenmuskeln spannten sich an. »Es war seine Entscheidung wegzugehen. Oder sehe ich das falsch?«

Sie schwieg, in diesem Stadium der Rechthaberei mit Gerhard zu argumentieren brachte nichts, außer dass sich beide versteiften.

Am Esstisch saßen sie einander gegenüber wie immer; der dritte Stuhl wirkte noch überflüssiger als sonst. Sie bemühten sich um Freundlichkeit, sie stießen mit einem kräftigen Südfranzosen an, den Gerhard besonders mochte.

»Auf Sebastian!«, sagte er, nun plötzlich mit Emphase.

Das Ragout schmeckte ihm, er versicherte, es sei überhaupt nicht zäh, wie Margret behauptete, und schöpfte sich vom Safranrisotto nach. Dann verlor er sich in Erzählfragmenten zum Tag im Institut. Sein Stellvertreter, seit einem Jahr im Amt, war eine Null, zumindest was das Administrative anging. Eine Farce, nein, eine Tragödie, dass der Fakultätsvorstand ihm einen so unfähigen Mann zur Seite gestellt hatte. Und dann diese Unart: jede halbe Stunde hinaus auf den Balkon, um zu rauchen! Bei der kleinsten Kritik brause {17}er auf, beginne zu schwitzen, das Hemd würde an ihm kleben, dunkle Ringe unter den Achseln, einfach widerlich.

»Schenk ihm doch ein gutes Deodorant«, sagte Margret. »Am besten wortlos.«

Verblüfft schaute er sie an, griff sich an die Stirn, rieb sich die Stelle mit der Narbe, die aus seiner Kindheit stammte. Es war ein Reflex, den er sich nie abgewöhnt hatte, sogar bei Vorträgen gab er ihm nach. »Ich kann’s ja mal versuchen«, sagte er, halb lachend. »Meine Marke?«

»Eher nicht, die müssen euch ja unterscheiden können«, scherzte sie.

Er reckte sich. »Ich habe jedenfalls noch mehr Haare auf dem Kopf als er. Und wetten, dass ich ihn bei jedem Waldlauf abhängen würde?«

»Bestimmt.« Sie legte flüchtig ihre Hand auf seine. Sie wusste, dass der Stellvertreter bei den Studenten beliebt war, zu seinen Vorlesungen kamen doppelt so viele wie zu Gerhard. »Es gibt keinen strammeren Fünfundfünfzigjährigen als dich.«

Er wechselte überraschend den Tonfall. »Du verkraftest das doch, oder?«

Sie wich seinem forschenden Blick aus und spürte zu ihrem Ärger, dass ihr das Blut in den Kopf stieg. »Was denkst du denn? Kinder ziehen irgendwann aus. Damit muss man sich abfinden.«

Er nickte. »Du nimmst es schwer. Ihr habt euch weniger entfremdet als er und ich.«

»Er hat auch mir immer mehr verschwiegen, was ihn eigentlich beschäftigt.« Alles, korrigierte sie sich innerlich, restlos alles hat er verschwiegen. Sie goss Gerhard Wein {18}nach, und er zog die Hand, die er übers Glas legen wollte, rasch weg.

»Aber ausgerechnet die Theologie, seltsam.«

»In deinem Fach geht es ja auch um Theologie.«

»Ja, um deren Geschichte, um ihre Auswirkungen. Nicht um die Interpretation von Bibeltexten.« Einen Moment lang wirkte er beleidigt. »Ich bin und bleibe ein Agnostiker, wie du weißt.«

»Söhne machen selten das, was sich die Väter von ihnen wünschen.«

»Oder sie machen dasselbe. In der Familie Bach, zum Beispiel.«

»Hättest du dir denn gewünscht, dass er Historiker wird?«

»Nein, aber Arzt. Das wollte er doch. Und das hätte mir gefallen.«

»Das Sezieren hat ihn abgeschreckt. So viel wenigstens habe ich aus ihm herausgebracht. Und weißt du was? Ich begreife ihn.«

Er rutschte auf dem Stuhl um eine Handbreite zurück. »Das muss ihm doch vorher klar gewesen sein. Nun gut, deine Muttertugend ist eben das Begreifen. Da kann der Vater nie gleichziehen.«

»Ach Gerhard, werde bitte nicht wieder sarkastisch.«

Er gab einen abwehrenden Laut von sich. Sie musterte ihn und sah überdeutlich das Asymmetrische seiner Frisur. Die ergrauten Haare standen an einer Schläfe deutlich stärker ab als an der anderen. Das war jeweils schon kurze Zeit nach dem Haarschnitt so. Ihm machte es nichts aus, aber sie konnte sich nicht daran gewöhnen. Beinahe hätte sie {19}ihm angeboten, dem clownesken Anblick, den er bot, nach dem Essen mit der Schere abzuhelfen. Stattdessen stand sie auf und holte den Käse, er hätte sich ohnehin geweigert, ihr für eine überflüssige Schönheitskorrektur zur Verfügung zu stehen. Es gab einen reifen Camembert, dessen beinahe flüssiges Inneres am Messer haften blieb wie eine Schneckenspur bei Regen. Die zweite Flasche Wein, die Gerhard wohl gerne geöffnet hätte, enthielt Margret ihm vor. An einem Abend mehr als zwei, drei Gläser zu trinken strapazierte seine Leber und führte zu unruhigem Schlaf, unter dem sie dann – Schnarchen, Seufzen, Hin- und Herwälzen! – zu leiden hatte.

{20}2Sebastian

Ein Neubeginn

Raus aus dem Zwinger! Endlich! Ich hätte, eine Bücherkiste auf den Armen, tanzen können, an meiner Mutter vorbei, die so unscheinbar dastand, früh verblüht. Ach, ich tue ihr unrecht, ich weiß ja, dass sie furchtbar Mühe hat mit diesem Abschied. Viel zu lange habe ich ausgeharrt in dieser komfortablen Zelle. Ferngehalten mit allen Mitteln ihre Dauerbesorgtheit. Vergeblich. Irgendwas davon drang durch alle Wände, irgendwas davon spürte ich bei jedem Weggehen und Zurückkommen, eine Klebrigkeit, ein Verlangen, mir nahe zu sein.

Das Angebot von Christoph kam gerade zur richtigen Zeit, ich hatte ja schon manchmal den Wachtraum, unser Haus, oder zumindest den Anbau, in die Luft zu sprengen. Rebekka sagt zwar, Freiheit in dieser Welt sei eine große Illusion. Aber wenn mich keine prüfenden Mutterblicke mehr drangsalieren, was ist das denn?

Ein Zimmer jetzt, die Gesellschaft von Christoph und Nicolas, manchmal erwünscht, manchmal nicht, ihre Gerüche, ihre Stimmen am Telefon, das ist verdammt nah – und doch weniger störend als zu Hause, wo die Absonderung nichts mehr nützte. Keiner von uns kocht gut. Spiegeleier, Tomatensalat mit Fertigsauce. Macht nix. End- und ziellose Gespräche am Küchentisch bei schlechtem Wein, wir füllen {21}einander großzügig die Gläser nach in dieser ersten Woche, viel Gelächter, die zwei machen sich lustig über mein neu erwachtes Interesse an der Theologie. Kleine Reibereien wegen Abwasch und Toilettensauberkeit. Egal, ich genieße das. Es ist ja nicht die Verantwortungslosigkeit, die ich suche, es ist – ja, was denn? – die gleiche Ebene, das Provisorische. Nicht schon festgelegt werden auf Ziele, Studienabschluss, Lohnaussichten. Der zunehmenden Verknöcherung eines intelligenten Mannes zuzuschauen ist nicht schön. Wo glimmt noch etwas in meinem Vater, was an Leidenschaft erinnert? Ich wollte Rebekka meinen Eltern nicht vorstellen, es war ein Grund, weshalb sie Schluss gemacht hat. Was heißt denn Verbindlichkeit in unserem Alter? Darüber haben wir stundenlang diskutiert, und ich weiß, dass ich mich dauernd in Widersprüche verwickle. Moralische Leitplanken ja, aber keine lebensfeindlichen Grundsätze.

Eigentlich kein Wunder, dass ich am neuen Ort noch nicht besonders gut schlafe. Erstens: halb ausgepackte Schachteln, über die ich stolpere, wenn ich pinkeln gehe. Zweitens: Spülung von oben, Trittgeräusche, entfernte Musik, Stimmen. Damit verglichen, war’s ja zu Hause totenstill. Und die Matratze kommt mir hier unbequemer vor. Widersinnig, der kleine Junge in mir hat wohl doch in einem verborgenen Winkel ein bisschen Heimweh.

{22}3Margret

Die Auswahl

Ich hatte vorausgeahnt, dass die Leere im Anbau auf mich übergreifen würde. Hatte mich ja schon zu sehr an Sebastians unsichtbare Anwesenheit gewöhnt. Dass er drüben war, hinter der Wand, ganz in der Nähe, musste genügen, es war beinahe nichts, aber doch etwas, ein kostbarer Rest der alten Vertrautheit.

Er ließ in den ersten Tagen nach dem Auszug kaum etwas von sich hören. Ab und zu erkundigte ich mich per SMS nach seinem Befinden. Er antwortete lakonisch oder mit leiser Ironie: »alles tipptopp gruß«, »mach dir keine sorgen dein sohn überlebt gruß s«, »wg kulinarisch unter deinem niveau aber sonst first class s«.

Nach drei Wochen begann das neue Semester, ich lud ihn zu einem Sonntagsbrunch ein, und er schrieb zurück: »leider schon besetzt gerne ein anderes mal gruß s.« Seine konsequente Kleinschreibung und das Fehlen von Satzzeichen ärgerten mich, es kam mir vor, als wolle er mir damit seine Selbständigkeit demonstrieren. Eine Weile versuchte ich, nichts von ihm zu erwarten, nichts zu erhoffen. Aber dann ertappte ich mich dabei, dass ich nach einer anstrengenden Deutschstunde plötzlich im verlassenen Studio stand und mir vorstellte, wie es vorher da drin ausgesehen hatte. Und wieder konnte ich mich nicht enthalten, ein paar {23}Ballettschritte zu üben, die Anweisungen meiner Tanzlehrerin im Ohr: Durchstrecken! Stolzer! Das Klappmesser jetzt! Und ich ließ mich fallen, umfasste meine Fußknöchel wie vor dreißig Jahren, war betrübt, dass ich danach den Spagat nicht mehr zustande brachte, erschrak über die Dehnungsschmerzen. Nein, keine nutzlosen Träume mehr. Und dennoch eine aufflackernde Freude, dass ich längst nicht alles vergessen hatte.

Die Nachhilfestunden für Antoine und Esta lenkten mich ab. Die Kirchgemeinde, die mit einem Hilfswerk zusammenarbeitete, vermittelte solche ehrenamtlichen Kontakte, ich hatte deswegen im Vorjahr einen Didaktikkurs besucht. Zwei Kinder aus dem Kongo, Provinz Kivu, seit einem halben Jahr in der Schweiz, mit der Mutter geflohen, die jetzt als Pflegehilfe arbeitete. Sehr dunkle, samtene Haut, sie strahlten mich an bei jedem neuen Wort, das sie mir nachsprachen, sie lernten schnell; dass sie ein wenig Französisch konnten, erleichterte die Verständigung. Bei ungewohnten Geräuschen fuhren sie zusammen, als hörten sie Schüsse und Kriegslärm, ihr Vater war offenbar erschossen worden. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Die zwei Lektionen wöchentlich ließen mich vergessen, dass ich keine Ahnung hatte, wie es meinem Sohn ging.

Mit Angelika konnte ich nicht über meinen Gemütszustand reden. Von ihr hatte ich nur wohlfeile Ratschläge zu erwarten: »Gib dir Zeit!«, »Strenge deinen Körper an, damit auch deine innere Kraft zunimmt!« Und dies mit einem Lächeln, das auf mich wie angeknipst wirkt. Lieber suchte ich Zuspruch bei meiner Freundin aus alten Tagen, Valeria, zu der {24}ich einen losen Kontakt, meist übers Telefon, bewahrt habe. Valeria ist Arbeitspsychologin, zwar Single, aber in Beziehungsfragen durchaus auf der Höhe. Die Abnabelung vom Sohn, sagte sie mir mit ihrer sonoren Stimme ins Ohr, müsse zwingend auf beiden Seiten erfolgen. Ich solle ihm um Gottes willen die Initiative überlassen und ihn nicht mit Beweisen meiner Mutterliebe überschütten. Sie kenne einen kürzlich ausgezogenen Studenten, dessen Mutter ihm regelmäßig selbstgemachte Pralinés in den Briefkasten legen würde. Dann scheine mittags die Sonne darauf, die Pralinés würden schmelzen, der Sohn werfe sie mit schlechtem Gewissen weg. Wir lachten beide.

»Dabei war ich ja noch gar nie bei ihm«, sagte ich. »Ich weiß nicht einmal, wie das Haus aussieht, in dem er wohnt.«

»Sechs Wochen ist das her«, wunderte sich Valeria. »Und er hat euch noch nie eingeladen?«

»Nein, und ich lade mich bestimmt nicht selber ein.«

»Nun ja, schon ein bisschen herzlos. Aber sag mal, du besorgst ihm nicht etwa noch die Wäsche?«

»Nein, sonst hätten wir ja Kontakt. Er will das nicht. Ich auch nicht.« Der Nachsatz klang wenig überzeugend. Darum fügte ich an: »Den strengen Geruch gebrauchter Männersocken kann man allerdings schon vermissen.«

Wieder das zweistimmige Lachen, wir legten mit dem Versprechen auf, einander unbedingt bald zu sehen. So war eben Valeria. Sie wurde von Jahr zu Jahr pummeliger, jedenfalls seit sie sich von ihrem Freund getrennt hatte, und machte sich selbst über den Bauch lustig, der sich sogar unter ihren weiten Röcken im Laura-Ashley-Stil abzeichnete.

Ich bezahlte das Gespräch mit einer Kopfwehattacke. {25}Dagegen halfen zwei Tabletten, die schwermütige Stimmung blieb. Und sie schien in den nächsten Tagen zu etwas Harzigem in meiner Brust zu verkleben, einer Beengung, die mich nötigte, immer wieder tief Luft zu holen.

Seine Adresse hatte mir Sebastian, kurz vor dem Auszug, auf den abgerissenen Rand einer Zeitung gekritzelt: »Hier, für alle Fälle. Und sonst erreichen wir einander digital.« Den zusammengefalteten Zettel hatte ich in ein Seitenfach meiner Ledertasche gesteckt. Manchmal zog ich ihn heraus und versuchte, mir Sebastians Wohnsituation vorzustellen. Ich gab die Adresse auf Google Maps ein, um herauszufinden, was sich in Sebastians Nähe befand, was für Läden, Kinos, Bars, Haltestellen. Mit Google Street View hatte ich keinen Erfolg, die Seitenstraße war von der Kamera bislang nicht erfasst, und ich ärgerte mich darüber, dass ich das Ungefähre meiner Vorstellung so schlecht ertrug.

Bei der nächsten Deutschstunde mit Antoine und Esta war ich unkonzentriert, meine Gedanken schweiften zu Sebastian, und ich schämte mich hinterher, dass mein Sohn, der in privilegierten Verhältnissen aufgewachsen war, mich stärker beschäftigte als die beiden Flüchtlingskinder.

An einem Oktobernachmittag fuhr ich mit dem Tram zur Haltestelle, die Sebastians Adresse am nächsten lag. Irgendwo stieg ein älterer Mann in löchrigen Jeans ein, dessen Hund, eine Bulldogge mit Maulkorb, sich beinahe auf meine Füße legte. Ich machte eine abwehrende Bewegung, der Hund kläffte kurz und feindselig, und der Halter schnauzte mich an: »Hören Sie auf, er tut ja keinen Mucks.« Ich mag Hunde nicht, ich mag es nicht, besabbert zu {26}werden, ich mag auch keine wedelnden Schwänze, die an meine Beine schlagen. Als Sebastian etwa zehn war, wollte er unbedingt einen Hund, einen Pudel oder einen Terrier, er bat, bettelte und stritt so lange mit uns, bis wir nachgaben, unter der Voraussetzung, dass er ihn regelmäßig, am frühen Morgen und am späten Nachmittag, ausführte. Den kleinen Hund fand ich auch süß, aber sein dauerndes Winseln und Sebastians Pflichtvergessenheit brachten mich aus dem Tritt. Ich musste das Gassigehen am Morgen übernehmen, weil Sebastian um sechs Uhr früh kaum aus dem Bett zu bringen war. Nach zwei Monaten hatte ich genug und bestand darauf, den Hund fortzugeben. Gerhard sagte nichts dazu, aber Sebastians trostloses Schluchzen, seine Miene, die zwischen Wut und Verzweiflung wechselte, vergaß ich nie. Es dauerte lange, bis wir zur alten Vertrautheit zurückgefunden hatten. Von einem Haustier war danach nicht mehr die Rede.

An einem belebten Platz in der Nähe der Kaserne, der sich Sebastian durch seine erschwindelte Dienstuntauglichkeit entzogen hatte, stieg ich aus. Zur Linken ein großer Supermarkt, vor dem einige Reihen ineinandergeschobener Einkaufswagen standen, das Ein und Aus eiliger Kunden; vor einem Bistro kartenspielende Rentner, deren kahle Köpfe in der Herbstsonne glänzten. Die Plakate neben der Haltestelle, die für Kosmetikprodukte warben, versprachen makellose Haut, auch auf ihnen lag der Sonnenschein wie ein bezahlter Blickfang. Bis zu der Seitenstraße, deren Lage ich mir eingeprägt hatte, musste ich ein paar Minuten gehen. Altbauten, mickrige, nur noch halbbelaubte Akazien, ich suchte die Hausnummer, wechselte dann {27}vorsichtshalber auf die andere Straßenseite und war plötzlich unangenehm aufgeregt. Da also. Eine schmale Eingangstreppe mit Geländer. Eine stark verwitterte Fassade in mattem Gelbbraun, Sprossenfenster, auf deren Simsen hier und dort eine Blumenkiste stand. Die Geranien, dunkelrot bis rosa, dominierten. Die Straße war beinahe leer um diese Zeit. Ein Fahr- und Parkverbot hielt die Autos fern, dafür lehnten festgekettete Fahrräder an Vorgartenzäunen. Irgendwo wurde ein Fenster geöffnet, ein Popsong wehte zu mir heraus, langgezogene Töne, eine klagende Altstimme, laut und aggressiv beim Refrain.

Wie lebte er wohl, mein Sohn? In welchem Stock? Dort, wo die einzigen Ringelblumen blühten? Ich merkte, dass in meiner Vorstellung die Gesichtszüge des jungen Mannes überlagert wurden von jenen des Fünf-, Sechsjährigen, an den ich mich so genau erinnerte. Eine Viertelstunde oder länger harrte ich auf meinem Beobachtungsposten aus. Dann ging ich, mit einem plötzlichen Entschluss, hinüber zum Eingang und schaute mir die Klingelschilder an. Ein einziges enthielt zwei Männernamen, das musste es sein. Sebastians Name fehlte darauf. Bekam er denn keine Post, oder lief bei ihm alles übers Smartphone? Die Briefkästen waren wohl drinnen, im Treppenhaus, aber die Haustür war verschlossen, sonst hätte ich vielleicht doch eine Botschaft hinterlassen: »Gruß, Mama.« Es hätte ihn an mich erinnert; mehr wollte ich nicht. Die Chance, Sebastian zufällig zu begegnen, war gering; ich hätte mich, wäre er plötzlich aufgetaucht, ertappt gefühlt.

{28}Noch drei Mal fuhr ich hin. Das zweite Mal regnete es leicht. Ich ging, um nicht aufzufallen, mit aufgespanntem Schirm hin und her; ich hatte eine Papiertasche mit Äpfeln aus dem Garten bei mir; die späte Sorte, Boskop, hatte Sebastian immer gemocht. Eine junge Frau, die aus dem Nachbarhaus trat und einen Kehrichtsack aufs Trottoir stellte, sprach mich an. Ob ich hier etwas Bestimmtes suche, fragte sie nicht unfreundlich, aber mit Misstrauen im Blick. Ich überwand meine Verlegenheit und bemühte mich, gesprächig zu wirken: Mein Sohn wohne seit kurzem hier, Sebastian Sandmaier, ich hätte ihm ein paar Äpfel bringen wollen, aber er sei nicht zu Hause und die Haustür leider verschlossen. Telefonisch würde ich ihn nicht erreichen.

»Sebastian?«, sagte die Frau mit eigentümlicher Betonung. Ja, den habe sie kennengelernt, er sei sicher noch an der Uni. Sie hatte eine rotbraune Kurzhaarfrisur und ein Piercing am Nasenflügel, das mich befremdete, vor allem die Entzündung rund um den kleinen Ring.

»Kann ich die Äpfel Ihnen überlassen?«, fragte ich.

Die Frau lachte. »Zum Selberessen?«

»Wie Sie wollen. Eine alte Sorte. Die schmeckt gut.«

»Das glaube ich. Zwei, drei behalte ich gerne. Die anderen bringe ich abends rasch vorbei.« Sie nahm die volle Tasche am Henkel entgegen und verschwand mit resoluten Schritten im Haus. Nun hatte ich keinen Vorwand mehr, auf und ab zu patrouillieren. Ich fuhr nach Hause und war aufgewühlter, als mir guttat.

Ich wartete darauf, dass Sebastian sich für die Äpfel bedankte, zumindest mit einer SMS. Doch da kam nichts. Möglich, dass die gepiercte Nachbarin sie für sich behalten {29}hatte. Trotz aller inneren Einwände passte ich Sebastian ein letztes Mal ab. Ich wollte ihn leibhaftig sehen, ich wollte abschätzen, ob er magerer geworden war; ob sich der träge, beinahe schleichende Gang, der mir in letzter Zeit aufgefallen war, verändert hatte. Aber ich zog es vor, nicht direkt vor seinem Haus zu warten, sondern an der Tramhaltestelle. Ich hatte im Internet herausgefunden, wie lange die theologischen Vorlesungen für Erstsemester am Dienstagnachmittag dauerten, und mir ausgerechnet, dass er eigentlich zwischen fünf und sieben auftauchen musste. Die Wahrscheinlichkeit war groß, dass er aus irgendeinem der Trams, die von der Stadt her kamen, aussteigen würde. Es war ein nebliger, feuchtkalter Tag, ich saß, bereits im Wintermantel, auf einer der Wartebänke, die teilweise von abgerissenen Existenzen besetzt waren, Obdachlosen vermutlich, zu deren Füßen volle Plastiktaschen lagen. Ich war froh, dass der Sitznachbar, der dauernd vor sich hin murmelte, genügend Abstand zu mir einhielt. Das Heranfahren der Trams, das Aus- und Einsteigen der Passagiere kam mir mit der Zeit vor wie ein langsames Ballett, dessen Choreographie ich nicht verstand. Es war ein kleines Wunder, dass ich – um fünf nach halb sechs – unter den Aussteigenden in der Tat Sebastian erkannte, nicht auf den ersten Blick, denn er trug einen Kapuzenpullover, aber auf den zweiten. Er war, im Strom der Gehenden, schon fast an mir vorbei, da rief ich ihm hinterher: »Sebastian!« Er drehte sich um, streifte die Kapuze vom Kopf: »Du?« In diesem Du klang Verblüffung mit, Abwehr und doch, so glaubte ich zu hören, ein wenig Freude.

Wir standen einander gegenüber, und ich spürte, dass in mein Gesicht vom Hals her die Verlegenheitsröte stieg.

{30}»Ich hätte nicht gedacht …«, begann ich, wusste nicht weiter und verbarg beide Hände in den Manteltaschen.

»Wolltest du mich besuchen?«, fragte Sebastian mit bemühter Sachlichkeit.

»Nicht direkt«, wich ich aus. »Es ist eher ein Zufall, dass du …« Ich stockte.

»Du hättest dich ja anmelden können«, sagte er.

»Klar. Aber ich wollte nicht … Es interessiert mich natürlich schon, wie es dir geht.«

»Gut. Sehr gut sogar.« Er nickte zu den eigenen Worten, blickte zwischendurch hinauf zur Wolkendecke, aus der es sachte nieselte.

»Hast du denn die Äpfel bekommen?« Fast gingen mir die Worte nicht über die Lippen, und ich kam mir lächerlich vor. »Hoffentlich waren sie nicht wurmstichig.«

Er stutzte. »Die Äpfel? Ach so, ja, danke. Die sind schon lange gegessen.«

Ich sah die kleinen Tropfen, die seine Stirn bedeckten, und schwieg.

»Hör mal«, sagte er, »ich hätte dich ja gerne zu einer Tasse Tee eingeladen. Aber ich fürchte, meine beiden Mitbewohner sind schon da und möchten nicht gestört werden.« Nun stockte auch er. »Wir haben nämlich die Regel, dass wir Besuche vorher anmelden. Das ist ein bisschen unspontan, ich weiß, aber …«

»Schon gut«, sagte ich. »Da drüben gibt es ein Bistro. Wenn du magst, könnten wir uns dort ein bisschen unterhalten. Ich denke, wir hätten uns einiges zu erzählen, oder nicht?«

Er schaute mich so konsterniert an, als wolle ich etwas {31}Ungebührliches von ihm. »Jetzt gerade lieber nicht, ich muss dringend mit einem Dozenten telefonieren … Bei anderer Gelegenheit gerne … Ich lade euch nächstens mal zum Brunch ein …«

Seine bruchstückhafte Redeweise verwandelte ihn zurück in den nervösen Jungen, der sich mir mit Ausreden und Notlügen entzog, und ich wäre gerne auf ihn zugetreten und hätte seine beiden Hände beruhigend in meine genommen. Aber ich brachte keinen Fuß vor den anderen, und er war es, der plötzlich die Distanz zwischen uns überwand. Er umarmte mich flüchtig, küsste mich auf die Wange, wie wir es uns angewöhnt hatten. »Tschüss, Mama.« Schon hatte er sich von mir abgewandt und ging davon, in die Richtung, die ich kannte.

Während einiger Tage trug ich mich mit dem Gedanken, Sebastian einen Brief zu schreiben, keine E-Mail, sondern einen handgeschriebenen Brief. Ich hätte darin fragen wollen, was er von mir in diesem schwierigen Prozess der Abnabelung erwarte, womit ich ihn allenfalls stärken könne und was es eigentlich sei, das zwischen uns stehe. Ein reifer Brief, in dem ich meine Enttäuschung in keiner Weise durchblicken ließe, sollte es sein, eine freundliche Einladung, sich auf Augenhöhe, als Erwachsene auszutauschen. Aber ich kam nach den ersten Zeilen, die ich ständig umformulierte, nicht weiter und ließ meinen Vorsatz fallen.

Von Gerhard fühlte ich mich nicht ernst genommen. Allein schon die abgedroschene Ermahnung – »Lass ihm doch Zeit!« – brachte mich gegen ihn auf. Ob er eigentlich den Sohn überhaupt nicht vermisse, fuhr ich ihn an.

{32}»Wir hatten ohnehin kaum noch Kontakt mit ihm«, sagte er.

»Aber er war da, in der Nähe«, hielt ich ihm entgegen. »Das ist ein entscheidender Unterschied.«

»Nein. Ich bin froh, dass die Situation jetzt geklärt ist. Er wird irgendwann wieder auf uns zukommen.« Er setzte sein schräges Lächeln auf. »Wir haben ihm ja nichts zuleide getan, außer dass wir seine Eltern sind.«

»Irgendwann. In zwei Jahren? In drei? Eine Mutter, die sich um ihre Kinder kümmert, hält das schwer aus. Du kannst das offenbar nicht verstehen.«

»Es gibt ja noch anderes, worum du dich kümmern könntest. Um deinen Nachhilfeunterricht zum Beispiel. Oder darum, was in meinem Büro los ist.« Er strich die graue Strähne, die ihm übers Ohr hing, zurück und stand abrupt auf. »Ich habe noch zu tun.« Nicht einmal das Geschirr räumte er in die Spülmaschine.

Er schien aber doch zu merken, dass ich an der Abwesenheit des Dritten im Haus litt. Am Sonntagabend, nach einem mittelmäßigen Tatort, schlug er überraschend vor, noch einen Whisky zu trinken. Ich mag eher die Sorten, die nach Cognac schmecken, er bevorzugt die salzigen, sogar die mit teerähnlichem Geschmack. Mir zuliebe wählte er aus dem Flaschenbestand meinen Favoriten.

Wir dislozierten hinüber zum Sofa, schauten uns im Licht der Stehlampe einen Moment lang in die Augen, wir stießen an, ließen den Whisky in den Gläsern kreisen, tranken einen ersten, einen zweiten kleinen Schluck, und ich ließ die Wärme, die vom Gaumen ausging, durch den Körper fließen. Im Kamin glühten noch die Buchenscheite.

{33}Eigentlich wunderte es mich nicht, dass Gerhard erneut die Frage anschnitt, ob es nicht klug wäre, das Studio endlich zu vermieten; es sehe doch in keiner Weise danach aus, dass Sebastian zurückkommen wolle.

»Du weißt ja«, sagte er mit werbendem Unterton, »damit können wir sogar etwas Gutes tun.«

Ich versuchte, in der spiegelnden Rundung des Glases mich selbst, mein in die Breite verzerrtes Gesicht, zu erkennen, sah aber bloß die Reflexe der Lampe und, hinter der honigfarbenen Flüssigkeit, drei Finger meiner Hand, die das Glas umschlossen. »Zu viel Platz nur für uns zwei. Das gehört sich nicht. Denkst du das?«

»Nenn es, wie du willst«, sagte Gerhard. »Die Idee, auf diese Weise jemanden zu unterstützen, liegt ja auf der Hand.«

Es fehlte nur noch, dass er mir vorrechnete, wie enorm die Wohnfläche pro Kopf in den letzten Jahrzehnten zugenommen habe: Seine Großmutter, aus ärmstem Milieu stammend, hatte die Winternächte mit sechs Geschwistern in einem einzigen ungeheizten Raum, dem Gaden, verbracht. Ich trank schneller als er. Vielleicht hatte Gerhard ja recht. Und dennoch fragte ich mich, was ein fremder Mensch in diesem Haus sollte, es war doch ganz und gar mein Refugium, zumindest tagsüber, und dass das leergeräumte Studio als Tanzfläche dienen könnte, wollte mir nicht aus dem Kopf.

»Wie stellst du dir das denn überhaupt vor?« Ich merkte, dass ich mit der Frage, ohne eigentliche Absicht, bereits mein Einverständnis ausdrückte. Und es war auch eine Absage an mich: Nichts da mit Tanzübungen, werde vernünftig!

{34}Gerhard beugte sich zu mir herüber und wirkte gleich viel eindringlicher. »Wir geben ein Inserat auf. Im Stadtanzeiger und auf den Gratisplattformen im Internet. Dann sichten wir die Bewerbungen und wählen gemeinsam jemanden aus.«

»Und an was für einen Text denkst du?«

Seine Antwort kam rasch, er musste sie sich vorher überlegt haben. »Zu vermieten ab sofort geräumiges Studio in Stadtnähe, zu günstigen Konditionen, an Einzelperson. Oder: Mietzins je nach Einkommensverhältnissen.«

Ich spürte, wie skeptisch meine Miene sein musste. »Das Letzte auf keinen Fall. Da werden wir von Leuten überrannt, die darauf hoffen, halb gratis wohnen zu können. Wenigstens die eigenen Kosten sollten wir herausschlagen können.«

»Wie du meinst.« Ich glaubte ihm anzusehen, dass er jetzt Lust auf eine seiner seltenen Zigaretten hatte. Aber er blieb sitzen und hörte meinen Einwänden zu. Er war für offene Formulierungen, ich für die eine oder andere Einschränkung wie »keine Haustiere«, »kein Musiker« (unvorstellbar für mich, dass jemand nebenan den ganzen Tag auf dem Klavier oder einer Trompete üben würde). Gerhard war einverstanden; es sei ja ich, sagte er, die hauptsächlich mit dem neuen Mieter zurechtkommen müsse. Seine Idee, ein Foto des Studios mit ins Netz zu stellen, lehnte ich ab und wusste eigentlich gar nicht, warum. Wir einigten uns auf ein Inserat unter Chiffre. Ich bestand auf schriftlichen Bewerbungen. Die Art und Weise, wie jemand einen Brief gestalte, meinte ich, lasse Rückschlüsse auf seinen Charakter zu.

{35}Bevor wir das Inserat aufgaben, fragte ich Sebastian per SMS, ob er mit dem geplanten Vorgehen einverstanden sei. Halb hoffte ich, er werde mit Bestürzung reagieren und uns bitten, noch ein wenig zu warten, drei Monate, ein halbes Jahr, länger. Aber er antwortete lakonisch: »ist doch gut wohnraum zu nutzen so schnell werd ich bei euch nicht wieder einziehen grüße s.«

Das Administrative erledigte dann – außerhalb der Arbeitszeit, wie Gerhard betonte – die Institutssekretärin, die sich mit allen Kniffen des Internets auskannte. Ihre Hilfe wollte Gerhard, wie andere Male, mit einem Büchergutschein belohnen.

Ich scheute davor zurück, mir das Inserat anzusehen. Aber es war tatsächlich erschienen. Denn in den ersten Dezembertagen trafen bündelweise die Bewerbungen ein, die von der Zeitung und den Internetportalen an unsere Adresse weitergeleitet wurden. Die »günstigen Konditionen« lockten viele an, auch zweifelhafte Existenzen, die kaum einen Satz fehlerfrei schreiben konnten.

Ich saß, nachdem der Briefträger um zehn vorbeigekommen war, jeweils am Küchentisch und schlitzte mit dem venezianischen Brieföffner, den mir Gerhard vor Jahren geschenkt hatte, die Umschläge auf. Meine Neugier paarte sich mit zunehmender Ungeduld. Musste nicht ein Brief darunter sein, von dem ich gleich wusste: Der ist es und kein anderer? Aber so war es nicht. Einige hatten Fotos mitgeschickt, die sympathisch wirken sollten. Andere priesen sich selbst auf eine Weise an, die mir zuwider war: »Ich gelte als äußerst hilfsbereit und zuvorkommend.« – »Ich bin seit langem abstinent.« – »Ich höre mir Musik nur über {36}Kopfhörer an.« – »Ich bin überzeugter Single.« Studenten waren darunter, meist solche der Geisteswissenschaften, ein paar angehende Mediziner, Pflegefachfrauen von den städtischen Krankenhäusern, Verkäuferinnen, ein Schreiner, ein Uhrmacher, ein Velomechaniker. Die Zahl der Ausländer hielt sich in Grenzen; immerhin waren Marokko, Sri Lanka und Togo vertreten. Ich sortierte die Briefe, schied die meisten gleich aus, wenn mir eine Frisur auf einem Passfoto missfiel oder jemand aus den Schriftarten von Word eine mit Girlanden oder Schraffuren gewählt hatte.

Abends ging ich mit Gerhard die Bewerbungen durch, die nicht bereits auf den größeren Haufen gewandert waren. Wir berieten uns über die möglichen Vorzüge oder Schwächen der Übriggebliebenen. Gerhard wollte keinen Soziologen im Haus, ich keinen Tierpfleger. Wir lachten darüber, diskutierten aber intensiv und kamen uns dabei wieder einmal nahe genug, um später, im Queen-Size-Bett, zueinanderzurücken und uns nach monatelanger Abstinenz zu lieben, dieses Mal ohne das Gefühl der Schalheit, das mich sonst auf der Suche nach der schon lange verlorenen Leidenschaft überkam.

Vierundsiebzig Bewerbungen waren nach einer Woche eingetroffen. Erstaunlich. Wir einigten uns auf drei, deren Absender wir an einem Samstagnachmittag, im Abstand von je einer Stunde, zum Vorstellungsgespräch einluden. Ich schlug vor, Frauen auszuschließen; mit jungen Frauen, argumentierte ich, käme bestimmt mehr Unruhe ins Haus, und ich könne mit Männern einfach besser umgehen, damit hätte ich mehr Übung.

»Aha«, meinte Gerhard, »dann von mir aus.«

{37}Noch zweimal schlich ich mich, bevor die Besichtigung stattfand, ins Studio, das zweite Mal übte ich gut zwanzig Minuten ein paar Schrittfolgen, die mir immer besser gelangen; danach war ich schweißüberströmt, aber glücklich auf eine Weise, die ich vergessen geglaubt hatte.

Zwei Bewerber erschienen auf die Minute pünktlich, der dritte, ein Student aus Togo, zehn Minuten zu spät, wie es dem Klischee eines Afrikaners entsprach, dafür mit breitem Lächeln und einer Packung Datteln als Geschenk. Wir waren beide dafür gewesen, einen Bewerber aus Afrika in die engere Wahl einzubeziehen, ich hatte da sogleich auch an Antoine und Esta gedacht. Oba trug westliche Kleidung, eine wattierte Jacke, er sprach fließend Deutsch, er war Medizinstudent im achten Semester, verdiente in der Freizeit ein wenig Geld als Packer in einem Magazin, bezog zudem ein staatliches Stipendium, was er als großes Privileg erachtete. Die Mansarde, in der er wohnte, war ihm zu kalt, deshalb suchte er nach einer anderen Wohngelegenheit. Er wolle nach dem Studium unbedingt zurück in sein Heimatland, beteuerte er, dort werde er gebraucht. Diese Haltung gefiel mir, aber ich traute dem Mann nicht ganz, auch wenn er sich bei der Besichtigung des Studios begeistert zeigte und mit dem Mietzins, den wir vorschlugen, sogleich einverstanden war. Vielleicht war ich doch auch davon irritiert, wie deutlich die winzigen Schweißtröpfchen auf seiner dunklen Haut zu sehen waren. Wegen meines Verdachts, dass sich hinter dem beflissenen Äußern ein Hobbydealer verbergen könnte, schalt ich mich selbst. Oba wollte sofortigen Bescheid und wurde mit seinem Drängen sogar etwas unangenehm. Gerhard fragte nach Referenzen, Oba gab {38}den Namen eines Dozenten an, nicht aber den des bisherigen Vermieters. Wir vertrösteten ihn auf morgen; er müsse verstehen, dass wir eine gewisse Bedenkzeit bräuchten. Ohne dass wir lange darüber redeten, war uns klar, dass er nicht in Frage kam.

Als Nächster klingelte der Bewerber, der eben die Hotelfachschule abgeschlossen hatte. Er war sehr groß, einschüchternd groß, auf dem Foto hatte er kleiner gewirkt. Seine Augen waren von einem irritierend hellen Blau, und er erzählte eloquent von sich und seinen Plänen. Er hatte eine Stelle als Chef de Réception in einem nahe gelegenen Viersternehotel in Aussicht, mit gutem Lohn, wie er betonte, übers Wochenende würde er gelegentlich Freunde einladen und für sie kochen. Er habe zudem seit einem halben Jahr eine Beziehung mit einer Kommilitonin, die allerdings in Genf als Nanny arbeite, aber doch gelegentlich hier übernachten würde. Ob uns das störe? Meine Eindrücke waren gemischt, der Mann war zweifellos ein begabter Selbstdarsteller, eine Spur zu lässig gekleidet. Wer trug denn um diese Jahreszeit ein offenes weißes Hemd mit Seidenjacke? Das Studio inspizierte er beinahe pedantisch, fragte nach Stromverbrauch, WLAN-Verbindung, Isolation und sagte am Schluss, er werde es sich überlegen. Wir auch, erwiderte ich. Die Verabschiedung war frostig, unsere Entscheidung klar.

Der Dritte war der Richtige. Er kam, ein wenig zu früh, mit dem Fahrrad, es war ein gutgepflegtes sportliches Rad mit breiten Reifen, wie ich durchs Fenster feststellte. Ich sah ihn draußen auf dem Garagenvorplatz, wo er das Rad mit einem Bügelschloss gesichert hatte, hin- und hergehen {39}und immer wieder auf die Uhr schauen, bis es Zeit war. Beat – so hatte er sich vorgestellt – war Velomechaniker von Beruf, und zwar in einer Werkstatt, in der aus alten Fahrrädern neue zusammengebaut wurden, die dann eine Hilfsorganisation nach Afrika verschiffte. Eine clevere Idee, wie Gerhard fand. Neben dem Alltagsrad besaß er ein zweites, ein superleichtes Mountainbike, ihm widmete er einen großen Teil seiner Freizeit. Er war nämlich ein passionierter Biker, er mochte anstrengende Strecken und nahm bisweilen an Cross- und Geländerennen teil. Wir müssten, sagte er halb entschuldigend, darauf gefasst sein, dass er nach dem Training sehr lange dusche, das heißt, wenn er überhaupt die Chance habe, hier einziehen zu dürfen. Die Lage gefalle ihm ja auch deshalb so gut, weil ihm der nahe Wald ideale Trainingsmöglichkeiten biete. Manchmal geriet er, wohl vor Aufregung, ganz leicht ins Stottern. Er war gleich alt wie Sebastian, nein, ein halbes Jahr älter. Er war in der Stadt aufgewachsen, zusammen mit einem jüngeren Bruder. Die Mutter war alleinerziehend; bei dieser Auskunft senkte er die ohnehin nicht laute Stimme. Er sei derzeit Single, sagte er, Freunde habe er wenige, aber er sei zwischendurch gerne allein. Ohne gefragt zu werden, legte er offen, wie viel er monatlich verdiene. Es war wenig, er bot an, er könne ein Drittel davon für die Miete abzweigen. Wir würden darüber nachdenken, beschied ihm Gerhard. Aber für mich war die Sache entschieden. Nachdem sich Beat verabschiedet hatte, gab es bloß ein kurzes Hin und Her zwischen mir und Gerhard. Dieser junge Mann, sagte er, wirke auf ihn irgendwie zu alt, zu abgeklärt für sein Alter und dann doch merkwürdig angespannt. Ich redete ihm seine Bedenken {40}aus: Mit diesem Mieter würden wir keine Schwierigkeiten haben, er halte Distanz, schmeiße sich nicht gleich an einen ran. Eine Annäherung werde sich mit der Zeit ergeben, da sei ich sicher. Gerhard nickte: Also gut, er werde Herrn Schär den Mietvertrag schicken. Von ihm aus könne er Anfang Jahr einziehen.