Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

Zwei Frauen hüten ein Geheimnis, jede auf ihre Weise , wer der Vater ihres Kindes ist. Olga, die Tochter der schönen Irmi, ist unehelich und die Mutter schweigt über den Vater. Erst als die fast erwachsene Tochter mit der Mutter bricht, weil sie es nicht mehr erträgt, keine Auskunft zu bekommen, entschließt Irmi sich, das Geheimnis zu lüften. Emma entdeckt eher durch Zufall, dass ihr gewalttätiger Mann nicht der Vater ihres Sohnes ist. Ein russischer Offizier verschwindet sang- und klanglos, und es ist die Frage, was hat Irmi mit seinem Verschwinden zu tun?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 138

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

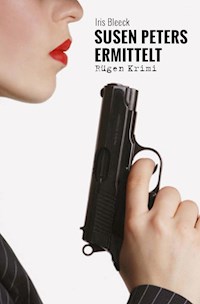

Iris Bleeck

ein ungeklärter Mord

Suche nach einem unbekannten Vater

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

1948

Martha

Irmi

Olga

Entspannung

Lehrer Groothe

Hansi

Emma

Leben in Stettin

Emmas Erlösung

Das wiederentdeckte Klavier

Nachricht vom Suchdienst

LISA

Flucht aus Stettin

Ein russischer Patient

Lisas Botschaft

Olgas Sehnsucht

Wandel

Das Wiedersehen

Jüdin erhängt sich in Berliner Hotelzimmer

Emmas Hoffnung

Martins Rückkehr

Marthas Tod

Fahrt nach Stettin

Olga und Hansi

AM KLAVIER HANSI SCHIELKE.

Vater und Sohn

SZCZECIN

Irmi und Karl

Reise nach St. Petersburg

Entführung

Tag der Wahrheit

Olgas russische Großmutter

Hansis Verzweiflung

IRMI TÖDLICH VERUNGLÜCKT: SOFORT NACH HAUSE KOMMEN KARL

Olgas Heimreise

Impressum neobooks

1948

Es war ein verdammt kühler Morgen, einer von diesen eisigen März-Tagen, an denen selbst hartgesottene Fischer lieber unter dem warmen Federbett geblieben wären. Ein besonderer Tag sollte es für die Männer werden, da erst kürzlich die sowjetische Kommandantur das Fischen auf See wieder genehmigt hatte. Lange, zu lange, hatten sie auf diesen Moment gewartet. Gustav, der älteste von ihnen, tönte laut: „Ich müsste schon tot umfallen, bevor mir jemand das Fischen verbietet.“ So kam es, dass sie in all den Jahren des Verbotes, nachts illegal Reusen aufstellten, immer mit der Angst im Nacken, entdeckt und dann verhaftet zu werden. Als sie das Schleppnetz in der Binzer Bucht der Insel Rügen auswarfen, war die Stimmung gut. Auch der Wind hielt sich gnädig bei Stärke drei bis vier. Ihnen war, als ob mit dem Netz ein Teil der Anspannung der letzten Jahre mit auf den Meeresboden sank.

Zuhause, im Seebad Baabe warteten die Ehefrauen. Sie hatten in Kiefernwäldern auf Vorrat Kienäpfel gesammelt, genug um einige Räucherkammern zu füllen. Bennos resolute Frieda hatte sich im März 1945 als Flüchtling von Ostpreußen nach Rügen durchgekämpft. Mit nicht viel mehr im Gepäck, als dem von Generation zu Generation ererbten Wissen, wie man den besten Aal auf den Markt bringt. Auch sie wartete auf den Tag, an dem offiziell geräuchert und verkauft werden durfte. Frieda war es, die den Männern beigebracht hatte, den Aal im Rauch von Buchenholz und Kienäpfeln zu garen. Das brachte den wirklich guten Geschmack. Benno pflegte bei solchen Gelegenheiten zu sagen: „Der Krieg hatte auch etwas Gutes, ohne ihn hätte ich keine Frieda.“ Nach gut zwei Stunden hievten die Männer das prallgefüllte Netz an Bord.Erwin war der erste der sich übergeben musste. Obwohl er als ehemaliger Soldat vertraut mit Sterben und Tod war, empfand er dass, was er in dem Netz sah, als Störung seines friedlichen Alltages, als Sabotage an ihrem Fang. Eingebettet zwischen Heringen, Dorschen und Hornhechten, lagen die sterblichen Überreste einer männlichen Leiche. Nach dem ersten Entsetzen, steckten die drei Männer ihre Köpfe zusammen und beschlossen, den Toten dem Meer zurückzugeben.

Sie waren eine eingeschworene Gemeinschaft, befreundet seit Kindertagen, konnten sich auf einander verlassen. Schon ihre Väter hatten zusammen gefischt. Wem sollte dieser ganze bürokratische Kram nutzen, der auf sie zukommen würde, wenn sie die Leiche an Land abliefern? Die Russen würden sie verhören, und das endlich in ruhige Bahnen gekommene Leben wäre unter Umständen wieder in Gefahr. Sicher lag der Mann schon längere Zeit im Wasser. Vielleicht vermisste ihn niemand, oder er war von seiner Familie längst für tot erklärt. Der Krieg hatte unzählige Opfer gefordert, was war da schon ein Toter? Sie beschlossen, hier im Meer hatte er eine gute Ruhestätte.

Für die Fischer war es Verlust genug, bereits auf der ersten Fahrt, den Inhalt des Netzes wieder zurück ins Meer zu werfen. Den Toten loszuwerden, das bedeutete gleichzeitig den Verzicht auf den Fang. Keiner von ihnen hätte jetzt noch ein Stück davon essen können. Sie waren sich einig und schwuren, niemanden etwas zu sagen. Gustav goss jedem einen tüchtigen Schnaps ein. Dann gaben sie mit Gott, den Fang und die Leiche dem Meer zurück.

Für heute hatten sie genug von der Fischerei. Nur noch weg von dieser Position. Vielleicht konnten sie in den ausgelegten Reusen noch reichlich Aale holen. Irgendetwas mussten sie mitbringen, damit kein Verdacht geschöpft, die Wahrheit nicht ans Licht kommen würde. Zwölf Jahre später 1960, erschien folgende Meldung in der Rügener Ostsee Zeitung: Vor einigen Tagen fischte eine Kutterbesatzung in der Binzer-Bucht die knöchernen Überreste einer Leiche aus dem Meer. Da sich der männliche Tote schon viele Jahre im Meer befunden haben muss, waren weitere Feststellungen nicht möglich. Nach Recherchen gab es keine Vermisstenanzeige zu diesem Fall. Der unbekannte Tote wurde auf dem Sassnitzer Friedhof anonym beigesetzt.

Martha

In den stürmischen Ostwind, der sich an dem zerzausten Reetdach von Mertens Haus müde heulte, mischte sich Irmis Stöhnen. Wenn die Schmerzen unerträglich wurden, biss sie in einen Zipfel des übergroßen Federkissens, das in ihrem Rücken lag, um dann erschöpft zurückzufallen. Schweißgebadet war sie, aber ohne einen lauten Schrei, obwohl die nicht enden wollenden Wehen sie quälten. „Nun schrei schon, du musst hier keinem etwas beweisen“, schimpfte Martha, „weiß doch jeder im Dorf, dass es bei dir so weit ist.“ Harsch hatte vor Stunden Irmis Vater, der alte Mertens, an die Tür der alteingesessenen Hebamme geklopft. War außer sich, dass seine Tochter ein Kind bekam. Weder er, noch seine Frau, hatten bis zu diesem Zeitpunkt etwas von deren Zustand geahnt.

Und Mertens Hereinplatzen in Marthas gute Stube, zur heiligen Mittagsstunde, stimmte diese nicht gnädig. Ihre Lebensjahre, deren genaue Anzahl sie niemandem verraten wollte, dazu der Jammer der Jahre 1945/46, hatten Marthas fülligen Körper sichtbar zugesetzt. Fluchend dachte sie in diesem Moment an die vielen Entbindungen, kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Damals schleppten sich Frauen aus allen Himmelsrichtungen auf die Insel. Vertriebene, Geflüchtete, Vergewaltigte, manchmal mit einer neuen Last im Bauch, bis Martha sie erlöste. Seit dieser unsäglichen Zeit, wollte sie nicht mehr Hand anlegen. Trotzdem kränkte es sie, dass viele Frauen das Krankenhaus in der Kreisstadt Bergen oder die neumodische junge Hebamme aus dem Nachbarort bevorzugten. In Marthas Augen verhätschelte diese geradezu die Neugeborenen. Legte das Baby sofort nach der Geburt an die Brust der Mutter, und ließ es bei der Wöchnerin im Bett schlafen. Marthas Schule war eine andere gewesen. Bei ihr mussten die Neugeborenen noch vierundzwanzig Stunden nach der Geburt schreien, bekamen nichts zu trinken. Durften nicht die Nähe der Mutter spüren. Der Ernst des Lebens beginnt mit dem ersten Schrei, meinte Martha, das sei hart genug, da könne man sich keine Zimperlichkeit leisten. Im diesem Moment war Zorn in ihr, blies ihren fülligen Körper wie einen Truthahn auf, weil Mertens sie noch einmal in die Pflicht zwang. Er nahm es als selbstverständlich, dass Martha auch sein Enkelkind auf die Welt holen sollte, wie damals vor zwanzig Jahren seine Tochter Irmi.

Irmi

Das Mädchen Irmi war bemerkenswert schön anzusehen. Ihre langen blonden Zöpfe warf sie kess in den Nacken, während sie mit Grazie durch das Dorf schritt. Die Jungen umschwärmten sie, überboten sich mit kleinen Liebesgaben. Trugen täglich ihren schweren Schulranzen. Jeder von ihnen wollte es tun. Aus den Nestern geplünderte Kräheneier, ein selbstgefangener Hecht, die ersten gelb blühenden Winterlinge, damit versuchten die Buben ihr Herz zu erobern. Jeder wünschte sich eines Tages sagen zu können; Ich gehe mit Irmi. Die Mädchen im Dorf betrachteten sie mit Argwohn, intrigierten, hetzten die Jungs gegen einander auf, oder mühten sich durch Freundschaft mit Irmi, einen Hauch ihrer Magie zu erfahren. Sie blieb immer ein wenig fremd in dieser Gemeinschaft und im Elternhaus. Wahrscheinlich hatte sich ihr Vater einen Sohn gewünscht, der später den Bauernhof übernehmen sollte. Irmi aber konnte keine Leidenschaft für diese Arbeit entwickeln. Wenn sie den Schweinestall betrat, überkam sie regelmäßig Übelkeit, was der Vater als Vorwand ansah. Er zwang sie trotzdem auszumisten. Fürchtete wohl, sie könne vom rechten Weg abkommen. Oft sah man sie danach am Bach, wie sie sich wusch, um sich dann hinter Holunderbüschen, an deren süßlichen Blütenduft sie sich im Frühling berauschte, zu verstecken.

Das war die Zeit, in der sie Gott und die zu langsam verstreichende Zeit anflehte, ihr zu helfen, schneller älter zu werden. Erwachsensein das war ihr Ziel und Zauberwort. Endlich wollte sie die Freiheit genießen, aus diesem Dorf weggehen zu können. Vielleicht waren inzwischen zwei Jahre vergangen, oder auch ein bisschen mehr, seit Irmi als Sekretärin im Krankenhaus in der kleinen Hafenstadt Sassnitz, die damals noch kein Stadtrecht hatte, arbeitete. Im Dorf verlor sich derweil ihre Spur, wie eine sanfte Welle, die einen in den Sand geschriebenen Namen auslöscht. Kaum jemand sprach noch von ihr. Zur Überraschung aller kehrte sie vor einer Woche zurück, ohne etwas von ihrem Zustand zu verraten. Das sie fülliger geworden war, ließ alle Spekulationen offen. Erst mit den einsetzenden Wehen beugte sie sich der Tradition, im Bett der Mutter zu gebären. Wie viele Frauen ihrer Familie es vor ihr durchgemacht hatten, wer wollte es nachzählen? Nur die in Stein gehauenen Inschriften auf dem kleinen Friedhof, gleich neben der roten Backstein-Kirche, erinnerten flüchtig an deren Schicksal. Als Martha fluchend mit hochkrempelten Ärmeln auf der Dorfstraße zu Mertens Haus unterwegs gewesen war, begegnete ihr Mathis. Neugierig spottend, fragte er: „Na, Martha, wen von uns machst du heute zum Vater? Hier bleibt wenig verborgen, die Häuser haben dünne Wände, du solltest es doch wissen.“ Ärgerlich drehte Martha sich zu ihm. Was wusste sie schon von Irmis Liebesleben? Sie konnte nur mit den Schultern zucken, und keine Auskunft geben. Um überhaupt etwas zu antworten, meinte sie: „Die meisten Menschen werden nachts gezeugt, und kommen auch nachts auf die Welt, Mathis. Es ist geradezu unanständig, dass Irmi sich am Tag ins Bett legt, um ihr Kind zu gebären, während mein Schweinebraten jämmerlich im Ofen vertrocknet. Mathis hatte verständnisvoll genickt, dann schnell seine Schritte beschleunigt. Das war eine Neuigkeit mit der niemand gerechnet hatte. Ausgerechnet Irmi!

Olga

Erst am späten Abend wurde Irmis Tochter geboren.

Als Martha Irmis Namenswunsch für das Kind, Olga, und das Geburtsjahr, 1948, eintrug, entfuhr ihr diese schroffe Zurechtweisung: „Bist du noch gescheit, dein Kind mit einem russischen Namen zu belasten? Haben wir seit dem Kriegsende nicht genug halbe Iwans auf der Insel? Danach trug sie das neugeborene Mädchen zur Familien- Wiege, legte es seufzend ab und schaute mit Bedauern auf das Kind.

Irmi rollte sich nach Marthas mahnenden Worten unter einer dünnen Decke von Zweifeln zusammen, blieb aber trotzig bei ihrer Entscheidung. Nicht nur Martha, auch Mertens weigerte sich standhaft, den Namen Olga auszusprechen. Für ihn und seine Frau hieß die Enkeltochter Marie. Kaum aus dem Wochenbett entlassen, verkündete Irmi, sie wolle mit diesem Namen etwas zur deutsch-sowjetischen Völkerverständigung beitragen. Da es offiziell keinen Vater zu ihrem Kind gab, brodelte seither in dem kleinen Dorf die Gerüchteküche. Besonders, als Irmi, ein Jahr später, mit der neu gegründeten SED zu sympathisieren begann. Karl Kruse, ein Zugezogener, der Bürgermeister der Gemeinde, hatte sie zu seiner rechten Hand gemacht. Wahrscheinlich kokettierte Irmi mit ihm und erwähnte so nebenbei, dass sie ihr einziges Kind gegen jeden privaten Widerstand, Olga genannt hatte.

Vielleicht hätte Karl zu einer anderen Jahreszeit an ihrem Heroismus gezweifelt, aber ihr verführerisches Sommerkleid, das ihre wohlgeformte Figur nur leicht verhüllte, war ein starkes Argument. Mit Handschlag besiegelte er das beginnende Arbeitsverhältnis: „Genossin“, und das, obwohl Irmi kein Parteimitglied war, „solche Leute wie dich braucht unser Land. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dir“. Nicht ohne Triumph im Herzen atmete Irmi erst einmal tief durch. Geschickt hatte sie alle anderen Kandidatinnen aus dem Rennen geworfen. Danach wischte sie mit einer energischen Bewegung seinen Schweiß, der nun an ihr klebte, an ihrem Sommerkleid ab. Er hatte ihre Hand ein wenig zu lange festgehalten, und das mochte Irmi gar nicht. Karl rief ihr beim Hinausgehen zu: „Bring doch deine kleine Olga mit. Ich bin gespannt, ob sie auch so hübsch, wie die Mutter ist.“ Irmi aber dachte immer nur in kleinen Schritten, erst die Arbeit und dann sehen wir weiter. Heute war ein guter Tag, und sie wusste auch schon, wie sie sich den ehemaligen Kommunisten Karl, der jetzt ein Sozialist war, vom Halse halten würde. Er hatte bei seinem jahrelangen Aufenthalt in Moskau als Partisan oder Geheimagent, was auch immer er dort gewesen war, viel gelernt. Zum Beispiel wie man den Feind unterwandert, aber mit Sicherheit nicht, wie man Irmi unterwandert.

Es kam der Tag, an dem das Mädchen Olga, die erste, bewusst wahrgenommene Ablehnung traf. Ein Junge aus dem Dorf rief: „Russen- Olga- Popolka, welcher Iwan ist dein Vater?“ Dabei signalisierte sein Lachen tiefe Verachtung für sie oder ihren Namen, beides verletzte Olga. Sie lief zu ihren Großeltern, beklagte sich, worauf der Großvater dem Jungen eine Ohrfeige verpasste und den heulenden Buben aufklärte, dass Olga im richtigen Leben Marie hieße, und nur ihre Mutter sich diesen Namen ausgedacht hatte. So zu sagen, um Marie ein wenig zu ärgern. Warum sie das tat, wisse nur der Himmel. Seit diesem Tag nannten alle Kinder Olga nur noch Marie. Zu gefürchtet waren Mertens Ohrfeigen.

Entspannung

Für Irmi entspannte sich das Verhältnis zur Dorfbevölkerung spürbar, seit dem Tag, an dem sie in der Zentrale für die Vergabe von Wohnraum, Baustoffe und Brennmaterial saß. Die Menschen grüßten sie freundlich, auch gab es keine schmutzigen Kommentare mehr über das uneheliche Kind und seine Herkunft. Sie erfuhr Respekt, und das wusste sie zu nutzen. Karl unterschrieb als Bürgermeister, was Irmi vorher beschlossen hatte. Geschickt spielte sie immer wieder mit seiner Hoffnung, ihr Herz doch noch zu erobern. In solchen Momenten legte sie einen Antrag auf Bewilligung einer Zuzugsgenehmigung für die Stadt auf seinen Schreibtisch. Das tat Irmi besonders gern, wenn sie jemanden loswerden wollte. Schnurrte dann wie eine Katze, streifte bewusst im Vorbeigehen Karls behaarten Arm: „Dieser Willi Schielke, du weißt schon, der seine Finger nicht von anderen Frauen lassen kann, der hat jetzt Arbeit als Schlosser auf der Werft in Stralsund. Immerhin zwölf Kilometer von der Insel bis zur Volkswerft, und dann noch über den Rügendamm. Das bedeutet für Emma, sie muss mitten in der Nacht aufstehen, um Brote zu schmieren, damit Schielke mit dem Fahrrad pünktlich zur Schicht kommt. Und wie soll er das im Winter schaffen, wenn alles verschneit ist? Die erste Kleinbahn fährt erst morgens um acht Uhr. Und wahrscheinlich ahnt seine Frau, was er nach der Schicht in der Stadt so treibt.“ Karl schaute aufmerksam. Es war ihm nicht entgangen, dass Irmi die Sicht von Schielkes Frau vorgetragen hatte: „Du bist zu gut für diese Welt. Hat der Dreckskerl dich auch belästigt?“ Irmi ließ seine Worte eine Weile im Raum wirken: „Darauf muss ich nicht antworten, Genosse Karl“, erwiderte sie leicht pikiert. Das bedeutete für ihn alles oder nichts. Er nahm den Antrag und unterschrieb. Ziemlich zornig, wie es Irmi schien. Sorgsam darauf achtend, dass Karl ihr dabei zusah, wie sie die Tinte trocken hauchte, nahm sie das Dokument, und machte sich auf den Weg zu Emma Schielkes Notunterkunft. Irmi hatte immer noch diese Grazie, warf ihre langen blonden Haare, die sie jetzt zum Zopf gebunden hatte, wie in früheren Zeiten, in den Nacken. Erst ging sie die Dorfstraße entlang, vorbei an den Weiden, die der alten Martha in ihrem knorrigen Wuchs, ähnlich waren, bis hin zum Weiher. Dort etwas außerhalb, stand das frühere Armenhaus, in dem jetzt Emma mit ihrer Familie hauste. In dem trostlosen Backsteinbau waren vor dem Krieg die Armen untergebracht. Nicht zu nah am Dorf, man wollte nicht ständig an deren Elend erinnert werden. Nach dem Kriegsende hatten hier Flüchtlinge ein Dach über dem Kopf gefunden. Nur Emma war mit ihrer Familie geblieben, andere wurden umverteilt oder flohen über die grüne Grenze in den Westen.