14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

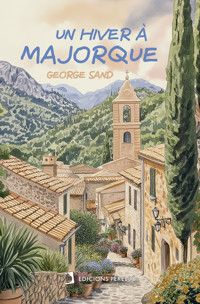

Die Kunst zu reisen ist fast die Wissenschaft des Lebens. Im Oktober des Jahres 1838 bricht die gefeierte Schriftstellerin George Sand nach Mallorca auf, begleitet von Frédéric Chopin und ihren beiden Kindern. Zwar hofft sie auf die Gesundung ihres Geliebten und die ihres Sohnes, aber die Reise ist auch eine Flucht, um dem Klatsch und Tratsch der Pariser Gesellschaft zu entkommen. Der anfängliche Enthusiasmus weicht bald einer großen Ernüchterung, denn es gibt weder eine Willkommenskultur noch das erwartete milde Klima. Nach nur einem Winter kehrt die kleine Familie wieder nach Frankreich zurück. 1842 erscheint George Sands literarischer Bericht als Buch und wird zum vielgelesenen Klassiker. Auch heute sollte sich kein Mallorca-Fan, kein Reisefreund, diesen zauberhaft-befremdlichen Blick zurück in die Insel-Vergangenheit entgehen lassen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 366

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

George Sand

Ein Winter auf Mallorca

Aus dem Französischen neu übersetzt und herausgegeben von Hermann Lindner

Mit zahlreichen zeitgenössischen Bildern

dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München

Zeichnung von George Sand mit Anmerkung

»George livrée aux léviathans et Rollinat plongé dans l’abrutissement de la capillomanie«

(»Während George mit den Ungeheuern ringt, spielt Rollinat unentwegt stumpfsinnig mit der Haarsträhne«)

Brief eines heimgekehrten Reisenden an einen häuslichen Freund

Stubenhocker, der du aus Pflichtgefühl nun einmal bist, mein lieber François, glaubst du, ich meinerseits hätte, angetrieben vom stolzen und launenhaften Steckenpferd, unabhängig zu leben, kein leidenschaftlicheres Vergnügen auf dieser Welt gekannt, als Meere und Gebirge, Seen und Täler zu durchqueren. Wenn dem nur so wäre! Meine schönsten, meine genussvollsten Reisen, die habe ich am Kamin gemacht, mit den Füßen in der noch warmen Asche und die Ellenbogen aufgestützt auf die verschlissenen Armlehnen des Lehnstuhls meiner Großmutter. Ich bin mir sicher, dass du selbst genauso angenehme und tausendmal poetischere Reisen machst: Deshalb rate ich dir, weder deine Zeit noch deine Mühen, weder deine Schweißausbrüche in den Tropen noch deine Erfrierungen an den Füßen auf den schneebedeckten Ebenen des Pols, auch nicht die schrecklichen Meeresstürme oder die Überfälle von Räubern, keine der Gefahren, keine der Beschwerlichkeiten allzu sehr zu missen, denen du in deiner Phantasie Abend für Abend mit den Pantoffeln an den Füßen die Stirn bietest, ohne Schlimmeres zu riskieren als ein paar von Zigarrenglut ins Futter deines Wamses gebrannte Flecken.

Um dich damit zu versöhnen, dass dir die wirkliche Welt und die körperliche Fortbewegung nicht vergönnt sind, übersende ich dir den Bericht von meiner letzten Reise, die mich aus Frankreich hinausgeführt hat, und ich bin mir ganz sicher, dass du mich dafür mehr bedauern als beneiden und zum Schluss kommen wirst, dass einige wenige Augenblicke der Bewunderung und ein paar Stunden des Entzückens ein zu hoher Preis für die vielen Widrigkeiten dieser Reise waren.

Dieser Bericht, dessen Niederschrift schon im letzten Jahr erfolgte, hat mir seitens der Bevölkerung von Mallorca eine höchst wütende und zugleich reichlich komische Schmähschrift eingetragen. Zu meinem Leidwesen ist sie zu lang, um im Anschluss an meinen eigenen Text abgedruckt zu werden; denn der Stil, in dem sie abgefasst ist und die ›charmanten‹ Vorwürfe, die mir darin gemacht werden, wären bestens geeignet, meine Aussagen über die Gastfreundschaft, den Geschmack und die Zuvorkommenheit der Mallorquiner im Umgang mit Ausländern zu belegen. Das ergäbe ein Beweisstück, das sich sehen lassen könnte; aber wer wäre schon imstande, es bis zum Ende zu lesen? Und überdies, so eitel und dumm es ist, Komplimente, die einem gemacht werden, zu verbreiten, wie viel eitler und dümmer wäre es wohl, in Zeiten wie diesen Beleidigungen, deren Opfer man geworden ist, auch noch unter die Leute zu bringen?

Ich erspare dir also den Wortlaut dieses Pamphlets, und um dir zu demonstrieren, wie naiv die Einwohner Mallorcas sind, beschränke ich mich anstelle weiterer Details auf den Hinweis, dass, nachdem sie meinen Reisebericht gelesen hatten, sich die gewitztesten Rechtsanwälte von Palma, es sollen deren vierzig sein, zusammentaten, um unter gemeinsamer Aufbietung ihrer geballten Intelligenz eine schreckliche Schmähschrift wider die unmoralische Schriftstellerin zu Papier zu bringen, die sich die Freiheit genommen hatte, sich über ihre Gewinnsucht und ihre fürsorglichen Bemühungen in Sachen Schweinezucht lustig zu machen. Mit Fug und Recht dürfen wir also, nach einem Diktum des Anderen sagen, dass diese vierzig zusammen nicht mehr Verstand im Kopf hatten als vier.

Nun denn, Friede sei mit diesen Herrschaften, die sich derart über mich erregen mochten; sie hatten nun Zeit genug, sich wieder zu beruhigen, und ich meinerseits hatte ausreichend Muße, um ihre Art und Weise, zu handeln, zu reden und zu schreiben, zu vergessen. Von den Bewohnern dieser schönen Insel sind mir nur fünf oder sechs erinnerlich geblieben, deren freundlicher Empfang und deren liebenswürdiges Verhalten uns gegenüber sich mir als unauslöschliche Entschädigung und als pure Wohltat des Schicksals eingeprägt haben. Wenn ich ihre Namen nicht genannt habe, so liegt das nur daran, dass ich mich nicht für so wichtig halte, sie als Zeichen meiner Dankbarkeit ausdrücklich einzeln ehren und hervorheben zu müssen; aber ich bin mir sicher – und ich meine es im Laufe meines Berichts hinreichend deutlich gemacht zu haben –, dass auch sie mich in freundschaftlicher Erinnerung behalten haben, was sie daran hindern wird, sich als Teil meiner herablassenden Spötteleien zu begreifen und an der Aufrichtigkeit meiner Gefühle für sie zu zweifeln.

Über Barcelona, wo wir immerhin einige reich gefüllte Tage vor der Überfahrt nach Mallorca verbrachten, habe ich dir noch nichts näher berichtet. Die Seereise von Port-Vendres nach Barcelona, bei schönem Wetter und auf einem tüchtigen Dampfschiff, ist eine bezaubernde Spazierfahrt. An der Küste von Katalonien fanden wir erstmals das Frühlingslüftchen wieder, das wir im November in Nîmes eingeatmet hatten, das uns aber in Perpignan verlassen hatte; auf Mallorca erwartete uns stattdessen die Hitze des Sommers. In Barcelona kühlte eine frische Brise vom Meer her die hell strahlende Sonne auf erträgliches Maß herunter und putzte die weiten Horizonte, die in der Ferne von teils kahlen schwarzen, teils von schneeweißen Gipfeln eingerahmt waren, frei von jeder Wolke. Wir machten einen Ausflug ins Hinterland, nicht ohne dass die gutmütigen kleinen andalusischen Pferde, die unser Gefährt zogen, vorher ausgiebig mit Hafer versorgt worden waren, damit sie uns, wären wir unterwegs auf übles Gesindel gestoßen, flugs wieder zurück unter die Mauern der Zitadelle hätten bringen können.

Du weißt, dass zu jener Zeit (1838) Aufständische in kleinen Gruppen das ganze Land unsicher machten, Straßen sperrten, in Städte und Dörfer, ja sogar in kleinste Anwesen eindrangen und die Opfer mit Lösegeldforderungen unter Druck setzten; sie suchten in herrschaftlichen Häusern, die eine halbe Meile außerhalb der Stadt lagen, Unterschlupf und überfielen dann aus dem Hinterhalt eines Felsens die Durchreisenden mit der Drohung ›Geld oder Leben‹.

Port-Vendres

Barcelona

Straßenszene in Barcelona (M.S.)

Wir wagten uns dennoch mehrere Meilen von der Küste weg und trafen nur auf Gruppen von Cristinos, die talwärts unterwegs nach Barcelona waren. Uns wurde gesagt, dass das die schönsten Truppen von ganz Spanien seien: Es waren jedenfalls recht hübsche Kerle, und dafür dass sie wohl in einem kriegerischen Einsatz waren, in halbwegs ordentlicher Aufmachung. Aber Menschen und Tiere waren so mager, die Männer hatten ein so gelbliches und abgezehrtes Gesicht, die Pferde trugen ihre Köpfe so niedrig und waren an ihren Flanken so hohl, dass ihnen anzumerken war, wie ausgehungert sie alle waren.

Ein noch traurigeres Schauspiel waren die um die kleinsten Weiler und vor den Toren der ärmsten Hütten errichteten Befestigungen: ein kleiner Wall aus aufgeschichteten Steinen, ein Turm mit Zinnen, so groß und so dick wie ein Stück Nougat vor jedem Stadttor, oder kleine Mäuerchen mit Schießscharten um die Dächer herum, bezeugten, dass kein Bewohner dieser reichen Landschaft glaubte, in Sicherheit zu leben. An nicht wenigen Stellen trugen diese kleinen, stark beschädigten Befestigungsanlagen frische Spuren von Angriff und Verteidigung.

Hatte man dann die massiven und riesigen Befestigungsanlagen von Barcelona durchquert, diese Unzahl von Toren, Zugbrücken, Ausfalltoren und Wällen, so verriet nichts mehr, dass man sich in einer Stadt befand, die unter dem Vorzeichen des Kriegs lebte. Hinter einem dreifachen Schutzwall aus Kanonen und vom Rest Spaniens durch die Räuberei und den Bürgerkrieg abgetrennt, flanierten die jungen Leute aus den reichen Familien auf der Rambla, einer lang gezogenen, von Bäumen und Häusern umrahmten Allee nach Art unserer Boulevards, im Sonnenschein, und die Frauen, schön, anmutig und voller Koketterie, hatten keine größeren Sorgen, als sich um den richtigen Faltenwurf ihrer Mantilla und das Spiel ihrer Fächer zu kümmern. Die Männer, ganz mit ihren Zigarren beschäftigt, lachten, plauderten, musterten verstohlen die Damen, unterhielten sich über die italienische Oper und schienen nicht die geringste Ahnung von dem zu haben, was sich jenseits ihrer Stadtmauern abspielte. Aber wenn dann die Nacht hereingebrochen war, die Oper zu Ende, die Gitarren aufgeräumt, und die Stadt nur noch den Kontrollgängen der Serenos überlassen blieb, da waren neben dem monotonen Rauschen des Meeres nur noch die unheimlichen Rufe der Wachen zu hören, und dazu noch unheimlichere Schüsse, die in unregelmäßigen Abständen knatterten, mal verstreut, mal in schnellen Salven, an verschiedenen Stellen, mal mit System, dann wieder scheinbar spontan, mal in der Ferne, dann plötzlich ganz nah, bis schließlich der nächste Morgen heraufzog. Die ganze Stadt fiel für eine Stunde lang oder zwei dann endlich in völlige Stille, und ihre Bewohner schienen tief und fest zu schlafen, während der Hafen schon wieder zu neuem Leben erwachte und das Völkchen der Matrosen anfing, sich dort herumzutreiben.

Wäre man zu den Zeiten des Müßiggangs und Flanierens auf die Idee gekommen, jemanden zu fragen, was es denn mit diesen seltsamen und angsteinflößenden Geräuschen der Nacht auf sich hat, hätte der Gefragte lächelnd darauf versetzt, dass dies niemanden etwas angehe und es auch nicht sonderlich klug sei, darüber nähere Erkundigungen anstellen zu wollen.

Ein Winter auf Mallorca

Teil 1

Kapitel 1

Zwei englische Reisende auf ihrer Grand Tour entdeckten, glaube ich, vor etwa fünfzig Jahren das Tal von Chamonix; so jedenfalls bezeugt es eine Inschrift, die einem Felsblock am Einstieg zum Gletscher mit dem Namen Mer de Glace eingeritzt ist.

Der Anspruch auf Entdeckung wirkt etwas hochgegriffen, wenn man die geographische Lage dieses Tals bedenkt, ist aber immerhin bis zu einem gewissen Grade berechtigt, waren es doch diese Reisenden, deren Namen ich mir nicht gemerkt habe, die als Erste die Dichter und Maler auf diese romantischen Plätze hingewiesen haben, wo Byron sich zu seinem bewundernswürdigen Manfred-Drama hat inspirieren lassen.

Für die elegante Gesellschaft und die Künstler ist die Schweiz im Grunde genommen erst im vorigen Jahrhundert in Mode gekommen. Jean-Jacques Rousseau ist so etwas wie der Christoph Kolumbus der Alpenpoesie, und wie Monsieur de Chateaubriand treffend bemerkt hat, ist er in unserem Kulturbereich als der Vater der Romantik anzusehen.

Wenn mir auch nicht wie Jean-Jacques der Ehrentitel der Unsterblichkeit gebührt, so habe ich auf der Suche nach der möglicherweise mir zustehenden Auszeichnung erkannt, dass ich mich vielleicht mit einer ähnlichen Ruhmestat schmücken könnte wie die beiden Engländer vom Tal von Chamonix, nämlich für mich die Ehre beanspruchen zu dürfen, die Insel von Mallorca entdeckt zu haben. Aber man ist ja heutzutage so anspruchsvoll geworden, dass es mitnichten ausgereicht hätte, meinen Namen in einen Felsen dieser Baleareninsel einzumeißeln. Hierfür hätte ich schon eine weitgehend präzise Beschreibung oder zumindest einen ziemlich poetischen Bericht über meine Reise liefern müssen, um anderen Lust auf eine Tour dorthin zu machen; aber nachdem ich mich während meines Aufenthalts in diesem Land nicht gerade in einem Zustand ekstatischer Begeisterung befand, verzichtete ich auf den Ruhm meiner Entdeckung und verewigte sie weder in Granit noch auf dem Papier.

Hätte ich diesen Text unter dem Einfluss all der Kümmernisse und Unannehmlichkeiten verfasst, die mir damals widerfuhren, wäre es mir unmöglich gewesen, mich dieser Entdeckung zu rühmen, denn jeder hätte mir am Ende des Buches entgegengehalten, hierfür habe es wahrlich nicht den geringsten Anlass gegeben. Und dennoch – Grund zum Rühmen gab es sehr wohl, heute habe ich den Mut, das zu behaupten; denn für die Maler ist Mallorca eines der allerschönsten Gefilde, die es auf der Welt gibt, und eines der am wenigsten bekannten dazu. Wo lediglich pittoreske Schönheiten zu beschreiben sind, erweist sich die literarische Wiedergabe als so armselig und unzulänglich, dass ich nicht im Traum daran dachte, mich damit abzugeben. Um den Reiseliebhabern die großartigen und anmutigen Seiten der Natur zu offenbaren, bedarf es des Stifts und der Radiernadel des Zeichners.

Wenn ich heute die lähmende Fessel meiner Erinnerungen dennoch von mir abschüttle, so liegt das daran, dass ich kürzlich eines Morgens auf meinem Tisch einen hübschen Bildband fand mit dem Titel:

Erinnerungen an eine Kunstreise auf die Insel Mallorca

von J.-B. Laurens.

Das war eine wahre Freude für mich, Mallorca mit seinen Palmen, seinen Aloesträuchern, seinen arabischen Bauwerken und seinen griechischen Trachten wiederzufinden. Ich erkannte alle Orte und Plätze mit ihrem poetischen Kolorit wieder, und ich gewann alle meine Eindrücke zurück, die – wie mir schien – schon ziemlich verblasst waren. Da war keine einzige Ruine, kein Busch, der in mir nicht eine ganze Palette von Erinnerungen auslöste, wie man heute so sagt; und das gab mir die Kraft, wenn schon nicht meine eigenen Erlebnisse zu erzählen so doch wenigstens die Reise von Laurens, eines intelligenten und emsigen, so temperamentvollen wie gewissenhaften Künstlers wiederzugeben; keinem anderen als ihm gebührt die Ehre, die ich mir angemaßt hatte, nämlich der Entdecker der Insel von Mallorca zu sein.

Diese Reise von Monsieur Laurens ins Herz des Mittelmeers, an Strände, wo das Meer mitunter ebenso wenig gastfreundlich ist wie die Bewohner der Insel, ist von größerem Verdienst als der Ausflug unserer zwei Engländer zum Montanvert. Wenn es aber die europäische Zivilisation dazu brächte, die Zöllner und Gendarmen, diese leibhaftigen Wahrzeichen des Misstrauens und der Abneigung zwischen den Nationen, abzuschaffen, wenn überdies die Dampfschifffahrt eine direkte Route von uns hin zu diesen Gestaden einrichten könnte, würde Mallorca binnen kurzer Zeit in große Konkurrenz zur Schweiz treten; man könnte dann genauso schnell dorthin reisen und würde dort ebenso anmutig-schöne wie eigenartig-erhabene, großartige Landschaften vorfinden, die der Malerei neue Motive liefern würden.

Beim heutigen Stand der Dinge kann ich diese Reise allerdings nur solchen Künstlern guten Gewissens anraten, die über eine robuste körperliche Verfassung und viel Begeisterung verfügen. Es wird wohl der Tag kommen, an dem auch zartere Gemüter, ja sogar hübsche Frauenzimmer in der Lage sein werden, ohne mehr Beschwerlichkeiten und Unannehmlichkeiten nach Palma zu fahren als heutzutage nach Genf.

Laurens, der Monsieur Taylor lange bei der künstlerischen Aufarbeitung der alten Kunstdenkmäler Frankreichs unterstützte und nunmehr freischaffend arbeitet, hat letztes Jahr den Plan gefasst, die Balearen zu besuchen, über die er vorher so wenig Bescheid wusste, dass er nach eigenem Geständnis mit schlimmem Herzklopfen seinen Fuß auf dieses Ufer setzte, weil er Angst hatte, seine goldenen Träume könnten enttäuscht werden. Aber was er dort suchte, fand er tatsächlich, und alle seine Hoffnungen wurden erfüllt; denn, ich wiederhole es, Mallorca ist das Dorado der Malerei. Alles dort ist pittoresk, von der Hütte des Bauern, der noch in den bescheidensten Bauwerken die Tradition des arabischen Stils aufbewahrt hat, bis hin zum Kind, das in seinem grandiosen Schmutz herrlich aussieht, wie Heinrich Heine über die Frauen vom Veroneser Gemüsemarkt sagt. Mit einer reicheren Vegetation als die meisten Zonen Afrikas, machen Weite, Ruhe und Einfachheit den Charakter dieser Landschaft aus. Sie ist das grüne Helvetien unter dem Himmel Kalabriens, mit der Feierlichkeit und der Stille des Orients.

In der Schweiz verleihen der allgegenwärtige Gebirgsbach und die unablässig über den Himmel ziehende Wolke allen Dingen den Anschein ewig-unruhiger Farbigkeit und damit gewissermaßen eine immerwährende Bewegtheit, deren Wiedergabe der Malerei nicht immer gelingt. Die Natur scheint sich dort über den Künstler lustig zu machen. Auf Mallorca hingegen scheint sie ihn zu erwarten, um ihm ein huldvoller Gastgeber zu sein. Dort nimmt die Natur zwar stolze und bizarre Formen an, aber sie entfaltet nicht diesen überbordend-chaotischen Luxus, unter dem die Linien der Schweizer Landschaft nur allzu oft verschwinden. Der Bergkamm zeichnet seine Konturen messerscharf auf einen glitzernden Himmel; die Palme beugt sich ohne äußere Einwirkung über die Abgründe, ohne dass die launenhafte Brise ihre majestätische Haarpracht durcheinanderbringt, und bis hin zum bescheidensten verkrüppelten Kaktus am Wegesrand scheint hier alles mit einer Art von leichter Protzigkeit zu keinem anderen Zweck dazustehen, als dass sich das menschliche Auge daran erfreue.

Zunächst werden wir vor allem eine knappe Beschreibung der großen Baleareninsel geben, so nach Art eines für ein Geographie-Lexikon üblichen Artikels. Das ist gar nicht so leicht, wie man vielleicht denkt, erst recht dann, wenn man versucht, seine Informationen vor Ort zu bekommen. Die Vorsicht des Spaniers und das Misstrauen des Insulaners sind dort so weit getrieben, dass ein Ausländer, wenn er nicht für einen politischen Spitzel gehalten werden will, sich hüten muss, irgendjemandem auf der Straße auch nur die harmloseste Frage zu stellen. Der brave Monsieur Laurens, der sich die Freiheit genommen hatte, von einer Burgruine, die ihm gefiel, eine kleine Skizze anzufertigen, wurde vom misstrauischen Gouverneur kurzerhand unter dem Vorwurf ins Gefängnis gesteckt, den Grundriss seiner Festungsanlage aufzuzeichnen.1

Das Kastell von Sóller

So hat denn unser Reisender, im Bemühen sein Zeichenheft nicht ausschließlich in den Gefängnissen des Staates auf Mallorca vollenden zu müssen, wohlweislich darauf verzichtet, andere Auskünfte zu erbitten als solche über bestimmte Bergpfade und andere Dokumente zu befragen als herumliegende Ruinenreste. Nach viermonatigem Aufenthalt auf Mallorca wäre ich meinerseits nicht weiter vorangekommen als er, wenn ich nicht das bescheidene Informationsmaterial konsultiert hätte, das uns über diese Region schriftlich vorliegt. Aber da fingen meine Unsicherheiten schon an; denn diese Werke, allesamt älteren Datums, widersprechen sich untereinander derart und – je nach Mentalität der Reisenden – heben sich teils auf, teils verunglimpfen sie sich gegenseitig so großspurig, dass man nicht umhinkommt, manche dieser Ungenauigkeiten klarzustellen, auf die Gefahr hin, neue Irrtümer in die Welt zu setzen. Nun denn – da ist mein Artikel nach Art des Erdkunde-Lexikons, und um mich nicht aus meiner Rolle als Reisender wegzustehlen, beginne ich mit der Feststellung, dass er unwiderlegbar besser ist als alle vorherigen.

Kapitel 2

Majorque – Laurens nennt es wie die Römer Balearis Major, während Dr. Juan Dameto, der König der mallorquinischen Historiker, die Auffassung vertritt, der Name der Insel sei in noch älterer Zeit Clumba oder Columba gewesen – heißt heutzutage aufgrund sprachlicher Verformung Mallorca, und zu keiner Zeit trug die Hauptstadt den Namen Majorque, wie es einige unserer Geographen uns haben weismachen wollen, sondern sie hieß immer schon Palma.

Diese Insel ist die größte und fruchtbarste des Archipels der Balearen, sie stellt das Überbleibsel eines Kontinents dar, der nun vom Mittelmeer überflutet wird, und nachdem dieser Erdteil ursprünglich Spanien mit Afrika verbunden haben dürfte, teilt diese Insel das Klima und die Hervorbringungen der Erde mit diesen beiden Zonen. Sie liegt 25 Meilen südöstlich von Barcelona und ist 45 Meilen vom nächsten Punkt der afrikanischen Küste und, glaube ich, 95 bis 100 Meilen von der Reede von Toulon entfernt. Die Oberfläche beträgt 1234 Quadratmeilen2, ihr Umfang bemisst sich auf 143 Meilen, ihre maximale Ausdehnung liegt bei 54, die minimale bei 28 Meilen. Die Bevölkerungszahl, die im Jahre 1787136000 Menschen betrug, liegt nunmehr bei circa 160000. In der Stadt Palma wohnen 36000 Personen, bei der älteren Zählung waren es noch 32000 gewesen.

Die Temperaturen schwanken – je nach Standort – ganz beträchtlich. Im Flachland ist der Sommer sehr heiß; aber die Gebirgskette, die sich vom Nordosten nach Südwesten hin erstreckt (und durch diese Ausrichtung die Zugehörigkeit zu den Bereichen Afrikas und Spaniens unter Beweis stellt, deren zu Mallorca nächstliegende Erhebungen die gleiche Neigung und die gleiche geologische Ausrichtung aufweisen), beeinflusst die Temperaturen des Winters ganz erheblich. So berichtet Miguel de Vargas etwa, dass während des schlimmen Winters von 1784 das Thermometer im Hafenbecken von Palma nur ein einziges Mal an einem Januartag auf 6° Réaumur über der Eisgrenze gesunken ist; an anderen Tagen stieg es bis auf 16°; meistens pendelte es sich bei 11° ein. – Nun, genau diese Temperatur herrschte in der Regel auch während eines normalen Winters bei uns oben im Bergland von Valldemossa, das immerhin als eine der kältesten Regionen der Insel gilt. In den strengsten Nächten, wenn dazu auch noch der Schnee zwei Finger breit lag, fiel das Thermometer nicht tiefer als auf 6 oder 7 Grad. Um acht Uhr in der Frühe war es dann schon wieder auf 9 bis 10° gestiegen, und um Mittag herum erreichte es 12 oder 14°. Gegen 3 Uhr, nachdem die Sonne für uns schon wieder hinter dem uns umgebenden Gebirgskamm verschwunden war, sank das Thermometer normalerweise sprungartig auf 9, sogar auf 8 Grad herab.

Die vom Norden her kommenden Winde blasen häufig mit großer Heftigkeit, und in manchen Jahren gibt es im Winter Niederschläge von einer Ergiebigkeit und Dauer, wovon wir uns in Frankreich überhaupt keine Vorstellung machen können. Im ganzen südlichen Teil, der nach Afrika hin absinkt und den die im Landesinneren liegenden Kordillere und die schroffen Abhänge der nördlichen Küstenbereiche vor den fürchterlichen Windstößen des Nordens bewahren, ist das Klima in der Regel gesund und angenehm für Mensch und Tier. So bietet sich also die Insel im Wesentlichen als eine Fläche dar, die vom Nordwesten zum Südosten hin abfällt, und die Schifffahrt, die wegen der Zerklüftetheit und Steilheit der Küste im Norden so gut wie unmöglich ist, escarpada y horrorosa, sin abrigo ni resguardo (Miguel de Vargas), stößt im Süden auf keinerlei landschaftliche Hindernisse.

Mallorca, das trotz des mitunter stürmischen und rauen Wetters von den Menschen des Altertums zu recht die ›goldene Insel‹ genannt wurde, ist äußerst fruchtbar, und seine Produkte sind von hervorragender Qualität. Der Weizen ist so rein und schön, dass er ausgeführt wird, und nur er dient in Barcelona ausschließlich für die Herstellung einer leichten hellen Gebäckart, die pan de Mallorca, mallorquinisches Brot, genannt wird. Umgekehrt führen die Mallorquiner zu ihrer eigenen Ernährung gröberes und billigeres Getreide aus Galizien und der Biskaya ein, mit dem Ergebnis, dass man im Land mit dem allerbesten und in Hülle und Fülle vorhandenen Getreide nur grauenhaftes Brot vorgesetzt bekommt. Mir ist nicht bekannt, ob sich die Mallorquiner darüber im Klaren sind, auf welch schlechten Tausch sie sich da eingelassen haben.

In unseren Provinzen im Herzen Frankreichs, wo die Landwirtschaft noch weit zurück geblieben ist, beweist die Arbeitsweise des Bauern nur zwei Dinge: seine Sturheit und seine Ignoranz. Noch viel mehr gilt dies freilich für Mallorca, wo die Landwirtschaft, obwohl sie mit aller Hingabe betrieben wird, noch regelrecht in den Kinderschuhen steckt. Nirgendwo sonst habe ich erlebt, dass die Leute ihr Ackerland so geduldig wie wirkungslos bearbeiten wie auf Mallorca. Noch die einfachsten Maschinen sind unbekannt; die Arme der Männer, überaus dünne und schwächliche Ärmchen, verglichen mit denen unserer Bauern, leisten die gesamte Arbeit, dies aber mit unfassbarer Betulichkeit. Für eine Fläche, die man bei uns problemlos in zwei Stunden umgraben würde, braucht man hier gut und gern einen halben Tag, und um eine Last irgendwohin zu befördern, die der schwächste unserer einheimischen Lastenträger locker auf seine Schultern packen würde, müssen sich hier gleich fünf oder sechs von den stämmigsten Burschen zusammentun.

Trotz dieses Mangels an handwerklicher Professionalität wird die ganze Insel landwirtschaftlich genutzt, und – wie es den Anschein hat – sogar ganz gut. Ihre Bewohner kennen angeblich das Wort ›Elend‹ nicht; aber inmitten all dieser Schätze der Natur und unter diesem wunderschönen Himmel führen sie doch ein härteres und freudlos-kargeres Leben als unsere Bauern.

Leute, die viel in den Süden reisen, reden gerne davon, welch glückliche Menschen doch diese Südländer seien; aber deren Gesichter und ihre malerischen Gewänder haben sie nur am Sonntag, und wenn die Sonne scheint, zu sehen bekommen, und so halten sie deren Denkfaulheit und Planlosigkeit für den idyllischen Inbegriff ländlicher Existenz schlechthin. Das ist ein Irrtum, dem auch ich selbst nicht selten erlegen bin, von dem ich allerdings gründlich kuriert wurde, nicht zuletzt seit ich Mallorca gesehen habe.

Es gibt nämlich keinen traurigeren und ärmeren Menschen auf der Welt als diesen Bauern, der nicht mehr kann als beten, singen, arbeiten und der eine ganz bestimmte Sache niemals tut, nämlich seinen Kopf zum Denken zu benutzen. Sein Gebet ist eine stupid abgespulte Formel, ohne jeglichen Nutzen für seinen Verstand; seine Arbeit ist eine Tätigkeit der Muskeln, bei der ihm seine Intelligenz nicht die geringste Hilfe liefert, und sein Gesang ist der Ausdruck dieser dumpfen Melancholie, die auf ihm lastet, ohne dass er sich dessen so recht bewusst wird, sodass dessen poetischer Gehalt zwar uns beeindruckt, ihm selbst aber in seinem Tiefsinn verborgen bleibt. Gäbe es da nicht die Eitelkeit, die ihn von Zeit zu Zeit aus diesem Dauerzustand lähmender Lethargie herausreißen und zum Tanzen anstacheln würde, würde er selbst seine Festtage im Dämmerschlaf zubringen.

Aber ich bin schon dabei, den von mir selbst gesteckten Rahmen zu überschreiten. Fast hätte ich übersehen, dass ein erdkundlicher Artikel korrekterweise in erster Linie Landwirtschaft und Handel darzustellen hat und erst ganz zuletzt, nach Ackerbau und Viehzucht, auch auf den Menschen eingehen darf.

In der gesamten von mir eingesehenen einschlägigen Literatur habe ich unter dem Stichwort Balearen folgenden kurzen Eintrag gefunden, den ich an dieser Stelle erst einmal bestätige, mit dem Vorbehalt, später auf Gesichtspunkte einzugehen, die die Gültigkeit dieser Angaben mit einem gewissen Fragezeichen versehen: »Diese Inselbewohner sind überaus leutselig (bekanntlich zerfällt die Bevölkerung auf allen Inseln in zwei Gruppen: die einen fressen die Besucher auf, die anderen freunden sich mit ihnen an). Sie sind sanftmütig und gastfreundlich; Verbrechen sind selten, und der Diebstahl ist bei ihnen so gut wie unbekannt.« Auf diesen Text werde ich wahrlich noch zurückkommen.

Aber reden wir hier erst einmal von den landwirtschaftlichen Produkten; ich glaube nämlich, neulich im Abgeordnetenhaus einige reichlich unvorsichtige Überlegungen über mögliche wirtschaftliche französische Aktivitäten auf Mallorca mitbekommen zu haben, und vermute nun, falls diese Schrift einem unserer Abgeordneten in die Hände fallen sollte, dass sich dieser mehr für die mallorquinischen Lebensmittel interessieren dürfte als für meine philosophischen Gedankengänge zur geistigen Lage der Mallorquiner.

Ich stelle also fest, dass der Ackerboden auf Mallorca eine geradezu bewundernswürdige Fruchtbarkeit aufweist und dass man mit einer dynamischeren und fortschrittlicheren landwirtschaftlichen Technik die Erträge um ein Vielfaches erhöhen könnte. Der Außenhandel beschränkt sich im Wesentlichen auf die Ausfuhr von Mandeln, Orangen und Schweinen. Oh ihr herrlichen Pflanzen der Hesperiden, die ihr von diesen fürchterlichen Drachen bewacht wurdet, meine Schuld ist es nicht, wenn ich hier in die Verlegenheit komme, euren ehrwürdigen Namen in einem Satz mit diesen dreckigen Schweinen nennen zu müssen, die der Mallorquiner eifersüchtiger und stolzer hütet als eure duftenden Blüten und eure goldenen Früchte! Aber dieser Mallorquiner, der euch anbaut, versteht sich auf die Poesie nicht besser als der Abgeordnete, der womöglich mein Buch in die Hand bekommt.

Ich komme also zurück auf meine Schweine. Diese Tiere, geneigter Leser, sind die schönsten, die es auf der Welt gibt, und der Doktor Miguel Vargas, malt mit kaum zu überbietender Naivität in wundervollen Farben ein Jungschwein, das im zarten Alter von eineinhalb Jahren vierundzwanzig Arrobas wog, das sind sechshundert Pfund. In jenen Tagen spielte die Schweinezucht auf Mallorca noch nicht die glanzvolle Rolle, die sie heutzutage erlangt hat. Der Handel mit Tieren wurde seinerzeit behindert von der Habgier der Assentisten, das waren Geschäftsleute, denen die spanische Regierung gegen eine hübsche Summe Geld den Handel mit Versorgungsgütern exklusiv anvertraut hatte. Da nun der Staat diesen Spekulanten völlig freie Hand bei ihren Transaktionen ließ, blockierten sie den gesamten Export von Schlachtvieh und sicherten sich auf der anderen Seite das Recht auf unbeschränkte Importe.

Diese wucherischen Handelspraktiken führten dazu, dass die Bauern die Lust verloren, sich um ihre Viehherden zu kümmern. Da das Fleisch im Inland zu Spottpreisen verkauft wurde und der Export verboten war, standen sie vor der Alternative, entweder ihren finanziellen Ruin zu riskieren oder die Viehzucht gänzlich aufzugeben. Der Niedergang der Viehzucht vollzog sich binnen kurzer Zeit. Mit Schwermut gedenkt der Historiker, der mir als Quelle dient, jener Epoche, als die Mauren über die Insel herrschten und wo sich allein im Artàgebirge mehr fruchtbare Kühe und edle Stiere tummelten, als man heute angeblich auf der gesamten Weidefläche Mallorcas finden kann.

Das war nicht der einzige Fall, bei dem die natürlichen Ressourcen des Landes sinnlos verschleudert wurden. Der gleiche Gewährsmann berichtet, dass zu seiner Zeit die Gebirgsregionen, besonders die von Torella und Galatzó, über einen reichen Bestand der schönsten Bäume der Welt verfügten. Da gab es Olivenbäume mit einem Umfang von zweiundvierzig Fuß und vierzehn Fuß Durchmesser; aber diese wunderbaren Haine wurden von den Zimmerleuten der Marine abgeholzt, um daraus beim spanischen Feldzug gegen Algier eine komplette Flottille von Kanonenbooten zu bauen. Die Schikanen, denen man die Besitzer dieser Wälder seinerzeit unterwarf sowie die schäbigen Entschädigungen, die man ihnen auszahlte, veranlassten die Mallorquiner dazu, ihren gesamten Baumbestand zu vernichten anstatt wieder aufzuforsten. Noch heute ist die Vegetation so üppig und so schön, dass der Besucher erst gar nicht auf den Gedanken kommt, etwaige Sünden in der Vergangenheit für möglich zu halten; aber heute wie früher, auf Mallorca wie im ganzen übrigen Spanien, gilt: Am mächtigsten ist immer noch der Missbrauch. Der Besucher bekommt freilich keine Klagen zu hören, denn in der Anfangsphase eines ungerechten Herrschaftssystems schweigt der Schwache aus Furcht und danach, wenn dieses üble System etabliert ist, dann schweigt er weiterhin, aus Gewohnheit.

Obwohl diese Tyrannei der Assentisten mittlerweile wieder verschwunden ist, hat sich der Tierbestand noch keineswegs von diesem Niedergang erholt, und es wird solange keinen Aufschwung geben, solange das Recht auf Ausfuhr auf den Schweinehandel beschränkt bleibt. Ochsen und Kühe sind dementsprechend wenige auf den Weiden der Ebene zu sehen, im Bergland überhaupt nicht. Das Fleisch ist mager und zäh. Die Schafe stammen von guten Rassen ab, werden aber schlecht ernährt und ebenso schlecht gepflegt; die Ziegen, von afrikanischer Abkunft, geben nicht den zehnten Teil an Milch, den unsere erbringen.

Den Feldern fehlt es an Dünger, und trotz der vielen Loblieder, die die Mallorquiner auf ihre Technik des Ackerbaus singen, ist die Alge, die sie als Düngemittel einsetzen, glaube ich, nicht besonders wirkungsvoll, sodass diese Ackerflächen viel weniger hervorbringen, als bei so günstigem Klima eigentlich möglich wäre. Ich habe mir dieses Getreide, das in den Augen der Insulaner zu kostbar für ihren eigenen Hausgebrauch ist, gründlich angeschaut: Es ist genau das gleiche, das auch wir in unseren Provinzen im Herzen Frankreichs anbauen und das unsere Bauern Weißkorn oder spanischen Weizen nennen; das ist bei uns genauso schön, trotz des ganz anderen Klimas. Gemessen an unseren harten Wintern und dem unbeständigen Wetter im Frühling bei uns müsste das Korn auf Mallorca allerdings dem unsrigen meilenweit überlegen sein. Nun hinkt zwar auch unsere Landwirtschaft in vielen Dingen hinterher, und auch wir haben noch viel dazuzulernen; aber immerhin arbeitet der französische Bauer mit einem Ausmaß an Ausdauer und Fleiß, die der mallorquinische Kollege nur als chaotische Umtriebigkeit verachten würde.

Feigen, Oliven, Mandeln und Orangen gedeihen auf Mallorca in Hülle und Fülle; da es im Inneren der Insel aber zu wenig Wege gibt, kommt der Handel damit lange nicht so in Schwung, wie es sein müsste. Fünfhundert Orangen erbringen beim Verkauf an Ort und Stelle ungefähr drei Francs; aber um auf Eselsrücken diese Menge aus dem Landesinneren bis zur Küste zu transportieren, fallen Kosten an, die fast genauso hoch sind wie der Warenwert. Dieser Umstand führt dazu, dass im Landesinneren kein großer Wert auf den Orangenanbau gelegt wird. Größere Anpflanzungen dieser Bäume befinden sich nur im Tal von Sóller und in der Umgebung der Buchten, wo unsere kleinen Boote zum Beladen hinkommen. Dabei würden sie überall gedeihen, hatten wir doch sogar auf unserem Bergland von Valldemossa, das eine der kältesten Zonen der Insel ist, wunderbare Zitronen und Orangen, nur dass sie eben etwas später reif wurden als jene von Sóller. In La Granja, einer anderen gebirgigen Gegend, haben wir Limonen gepflückt, die so groß waren wie Köpfe. Meinem Eindruck nach könnte Mallorca allein ganz Frankreich mit diesen herrlichen Früchten versorgen, zu den gleichen Preisen wie für die grässlichen Orangen, die wir aus Hyères und der Küste von Genua her beziehen. Dieser Wirtschaftszweig, dessen man sich auf Mallorca so sehr rühmt, leidet also genauso wie die übrigen unter einem prächtigen Schlendrian.

Das Gleiche lässt sich über den schier unübersehbaren Ertrag der Olivenbäume sagen, die gewiss zu den schönsten gehören, die es auf der Welt gibt und auf deren richtige Pflege sich die Mallorquiner dank der fortbestehenden arabischen Traditionen aufs Beste verstehen. Aber zu allem Unglück ist alles, was sie diesen Bäumen abgewinnen, ein ranziges und ekelerregendes Öl, vor dem sich jeder Franzose grausen würde und das sie in größeren Mengen nur nach Spanien exportieren können, wo man ebenfalls Geschmack an diesem schauderhaften Öl findet. Aber Spanien ist selbst sehr reich an Olivenbäumen, und wenn Mallorca also ihm Öl liefert, dann allenfalls zu einem sehr niedrigen Preis.

Wir in Frankreich haben einen enormen Verbrauch an Olivenöl, und das Öl, das wir haben, taugt nichts, ist dazu noch unverschämt teuer. Wäre unsere Art der Ölgewinnung auf Mallorca bekannt, und hätte Mallorca ein Wegenetz, wäre schließlich die Handelsschifffahrt in diese Richtung entsprechend organisiert, so hätten wir bei uns Olivenöl zu einem niedrigeren Preis als dem, den wir jetzt zahlen, und unabhängig von den Launen des Winters bekämen wir Öl von großer Reinheit und in jeder beliebigen Menge. Ich weiß sehr wohl, dass die Fabrikanten, die in Frankeich zu Handelszwecken den landesüblichen Olivenbaum anbauen, viel lieber einige wenige Tonnen dieser wertvollen Flüssigkeit zu Wucherpreisen verkaufen, die dann unsere Krämer mit Nelken- und Rapsöl zusammenpanschen, um uns dieses Produkt sodann angeblich zum Einkaufspreis feilzubieten; aber es wäre doch letzten Endes Unfug, weiterhin dieses Lebensmittel der Kälte des hiesigen Winters abzutrotzen, wenn sich uns eine Möglichkeit böte, besseres Material zu günstigeren Preisen eine Tagereise von unserer Küste entfernt zu bekommen.

Aber unsere französischen Assentisten dürfen weiterhin ruhig schlafen: Wir können den Mallorquinern und, so scheint mir, den Spaniern im Allgemeinen gerne versprechen, sich mit ihrem Öl einzudecken und ihren Wohlstand um ein Vielfaches zu mehren, ändern würde sich an ihren Gepflogenheiten aber nicht das Geringste. Sie reagieren auf jede mögliche Verbesserung, die vom Ausland kommt, und ganz besonders von Frankreich, mit so abgrundtiefer Verachtung, dass ich mir nicht so recht vorstellen kann, dass sie sich aus finanziellen Gründen (normalerweise stehen sie finanziellem Gewinn alles andere als ablehnend gegenüber) dazu durchringen würden, an Verfahren, die sie von ihren Vätern übernommen haben, auch nur eine Kleinigkeit zu ändern.3

Kapitel 3

Der Mallorquiner hat keine Ahnung, wie man Rinder mästet, wie man aus Schafhaar Wolle macht, auch nicht wie man Kühe melkt (er hegt gegen Milch und Butter übrigens die gleiche Abneigung und Verachtung wie gegen die Industrie). Der Mallorquiner hat auch keinerlei Ahnung, wie man ausreichend Getreide anbaut, um sich hiervon ernähren zu können; ebenso wenig geruht er den Maulbeerbaum in größeren Mengen anzupflanzen, um hieraus Seide zu gewinnen; auch das Handwerk des Tischlers, das einstmals hier in hoher Blüte stand, ist heutzutage praktisch vollkommen in Vergessenheit geraten; verschwunden von der Insel ist auch die Pferdezucht (Spanien ist so frei, alle Fohlen Mallorcas für seine Armeen fürsorglich in Beschlag zu nehmen, was dazu führte, dass der von Haus aus friedfertige Mallorquiner auf Dauer nicht die Torheit beging, seine Arbeit in den Aufbau der Kavallerie des Königreichs zu stecken). Man hat es auch nicht für der Mühe wert befunden, eine einzige größere Straße, einen einzigen befahrbaren Weg quer durch die ganze Insel hinweg zu bauen, da ja das Recht auf Ausfuhr ganz in den Händen einer willkürlichen Regierung liegt, die Besseres zu tun hat, als sich um derlei Lappalien zu kümmern. Aus all dem folgt, dass der Mallorquiner sein Leben lang nur vor sich hin vegetierte, nichts anderes zu tun hatte, als den Rosenkranz zu beten und seine Beinkleider zu flicken, die sich in einem noch schlimmeren Zustand befanden als jene des Don Quijote, seinem Patron in Sachen Elend und Stolz. Doch da kam das Schwein, und alles wurde gut. Es begab sich nämlich eines Tages, dass die Ausfuhr dieses Vierbeiners erlaubt wurde, und so konnte ein neues Zeitalter, das Zeitalter des Heils, anheben.

Die Mallorquiner werden dieses Jahrhundert dereinst das Zeitalter des Schweins nennen, so wie es in der Geschichte der Muselmanen das Zeitalter des Elefanten gibt.

Heutzutage liegen nicht mehr Oliven und Johannisbrot am Boden herum, die Kaktusfeige dient den Kindern nicht mehr als Spielzeug, und mittlerweile lernen die Hausmütter mehr und mehr mit den Bohnen und den Kartoffeln sparsam umzugehen. Mit dem Schwein kam das prinzipielle Verbot der Vergeudung ins Land; denn das Schwein lässt wahrlich nichts verderben; ja es ist das trefflichste Beispiel einer dankbaren Gefräßigkeit, zu der ein anspruchsloser Geschmack und einfache Sitten kommen; etwas Nützlicheres kann man der Welt nicht schenken. Deshalb genießt das Schwein auf Mallorca Rechte und Privilegien, die man bisher den Menschen nicht im Traum eingeräumt hätte. Die Wohnungen wurden vergrößert und gut durchlüftet; die Feldfrüchte, die vormals auf der Erde vor sich hin verrotteten, wurden aufgelesen, nach ihren Qualitäten aussortiert und aufbewahrt, und die Dampfschifffahrt, die man früher als überflüssig und unsinnig missachtet hatte, wurde nun in Form eines regelmäßigen Fahrbetriebs von der Insel zum Kontinent organisiert.

Dem Schwein habe also auch ich meinen Besuch der Insel Mallorca zu verdanken; denn wäre ich vor drei Jahren auf die Idee gekommen, dorthin zu reisen, hätte mich die lange und gefahrvolle Überfahrt auf einem der kleinen Küstenboote davon abgehalten. Aber mit der Einführung des Exports von Schweinen nahm die Zivilisation auf der Insel einen kräftigen Aufschwung.

In England wurde ein hübscher kleiner Steamer erworben, der zwar nicht groß und stark genug ist, um es mit den Nordwinden so recht aufnehmen zu können, die über diesen Küsten so schlimm wüten; aber wenn dann der Himmel wieder sein freundliches Gesicht zeigt, transportiert er einmal in der Woche immerhin zweihundert Schweine nach Barcelona, und einige menschliche Passagiere noch dazu.

Es ist schön zu sehen, wie rücksichtsvoll und behutsam diese Herrschaften (ich spreche hier nicht von den menschlichen Passagieren) an Bord behandelt werden und wie liebevoll man sie an Land setzt. Der Kapitän des Dampfers ist ein überaus freundlicher Zeitgenosse, der infolge des Zusammenlebens und Plauderns mit diesen edlen Geschöpfen ihre Art zu quieken und sogar bis zu einem gewissen Grad ihr unbefangenes Auftreten übernommen hat. Wenn sich ein Passagier über den Lärm, den sie machen, beschwert, so bekommt er vom Kapitän die Antwort, das sei nichts anderes als das Klimpern der Goldmünzen auf dem Bankschalter. Wenn eine Frau sich erdreistet, auf den Gestank hinzuweisen, der auf dem ganzen Schiff herrscht, wird sie von ihrem Ehemann darauf hingewiesen, dass das Geld nicht stinkt und dass es ohne das Schwein für sie weder das Seidenkleid noch den französischen Hut noch die Mantilla aus Barcelona gäbe. Wenn jemand seekrank wird, so möge er ja nicht versuchen, seitens der Besatzung Hilfe zu erbeten; denn die Schweine ihrerseits sind auch seekrank, und dieser traurige Zustand wird bei ihnen von Anfällen schlimmster Melancholie, die bis zum Lebensekel reicht, begleitet, die es um jeden Preis zu bekämpfen gilt. Dann legt der Kapitän sein ganzes Zartgefühl und alle Sympathie für die Mitmenschen ab, und um das Leben seiner lieben Kunden zu erhalten, stürzt er sich höchstpersönlich mit einer Peitsche bewaffnet mitten in diese Menge hinein, mit all seinen Matrosen und Schiffsjungen, jeder mit dem bestückt, was ihm gerade in die Finger kommt, Eisenstange oder Schnur, und ehe man sich versieht, wird diese ganze stumm auf der Seite liegende Menge väterlich ausgepeitscht und auf diese Weise gezwungen, sich auf die Beine zu stellen, sich zu bewegen und mit Hilfe dieser heftigen Gefühlsaufwallung den unheilvollen Einfluss des Seegangs wieder loszuwerden.

Als wir im Monat März von Mallorca nach Barcelona zurückfuhren, war es unerträglich heiß; dennoch ist es uns nicht gelungen, wenigstens einmal das Deck des Schiffs zu betreten. Selbst wenn wir uns der Gefahr ausgesetzt hätten, dass irgendein schlecht gelauntes Schwein unsere Beine aufgefressen hätte, wäre uns vom Kapitän gewiss verboten worden, sie durch unsere Anwesenheit zu verdrießen. Während der ersten Stunden hielten sie sich ruhig, aber mitten in der Nacht bemerkte der Lotse, dass sie im Schlaf schlimme Träume und anscheinend Anfälle von Melancholie hatten. Also griff man zur Peitsche, und wir wurden regelmäßig, jede Viertelstunde, von ganz schauerlichen Schreien und Rufen aufgeweckt, die einerseits vom Schmerz und Zorn der ausgepeitschten Schweine, andererseits von den Anfeuerungen des Kapitäns an seine Mannschaft und deren lauten Flüchen herrührten, sodass wir mehrere Male den Eindruck hatten, die Schweineherde sei gerade im Begriff, die Schiffsbesatzung zu verspeisen.

Der Raddampfer ›El Mallorquin‹

Als wir dann vor Anker gegangen waren, hegten wir die sichere Erwartung, uns alsbald von dieser so seltsamen Begleitung verabschieden zu dürfen, und ich muss gestehen, dass die Anwesenheit der Mallorquiner mich so langsam genauso störte wie jene der Schweine; aber wir bekamen die Erlaubnis, frische Luft zu atmen, erst, nachdem die Schweine von Bord gegangen waren. Wir hätten in der Zwischenzeit in unseren Kabinen ersticken können, ohne dass sich irgendein Mensch darum gekümmert hätte, solange auch nur ein Schwein noch nicht an Land gebracht und aus der Macht des Seegangs befreit war.

Mir machen Seereisen nichts aus; aber ein Mitglied meiner Familie war lebensgefährlich erkrankt. Die Überfahrt, der Gestank und der Mangel an Schlaf hatten nicht gerade dazu beigetragen, seine Leiden zu mindern. Alles, was der Kapitän unternahm, um uns zu helfen, bestand in seiner Aufforderung, unseren Kranken doch ja nicht ins beste Bett der Kabine zu verfrachten, weil nach alter spanischer Auffassung jede Krankheit ansteckend ist; und da dieser Kerl schon fest plante, das Schlaflager, auf dem unser Patient ruhte, hinterher verbrennen zu lassen, wollte er dafür sorgen, dass es hierzu das schlechteste Bett traf. Wir empfahlen ihm, sich doch lieber wieder um seine Schweine zu kümmern; und zwei Wochen später, auf dem Phénicien, einem herrlichen Dampfschiff, das Teil der französischen Flotte war, konnten wir die hingebungsvolle Fürsorge des Franzosen mit der Gastfreundschaft des Spaniers vergleichen. Der Kapitän des El Mallorquin hatte einem Todkranken ein Bett verweigern wollen; der aus Marseille stammende Kapitän, was tat er, als er feststellte, dass unser kranker Mitreisender kein für ihn bequemes Bett hatte? Er holte die Matratze aus seinem eigenen Bett, um sie ihm zu überlassen! Als ich unsere Schiffspassage bezahlen wollte, machte mich der Franzose darauf aufmerksam, dass ich ihm mehr gab, als ich ihm schuldig war. Der Mallorquiner hatte mich doppelt bezahlen lassen.

Daraus ziehe ich nun nicht den Schluss, dass der Mensch in der einen Ecke dieser unserer Erdkugel herzensgut und in einer anderen abgrundschlecht ist. Das moralische Übel im Menschen ist nichts anderes als die Folge materiellen Leids. Leiden erzeugt Angst, Misstrauen, Betrügerei, Kampf nach allen Seiten. Der Spanier ist Opfer von Ignoranz und Aberglauben; folglich glaubt er an Ansteckung, fürchtet die Krankheit und den Tod; und so ist er ein Mensch ohne Vertrauen und Nächstenliebe. Er lebt in Armut und wird von der Steuerbehörde ausgenommen, folglich begegnet er dem Ausländer voller Habsucht, Egoismus und Hinterlist. In der Geschichte hat es immer wieder Beispiele gegeben, wo der Spanier Größe gezeigt hat, wo Größe am Platz war; aber der Spanier ist auch nur ein Mensch, und da, wo im Privatleben Schwäche möglich ist, erweist er sich als schwach.

Dies prinzipiell festzustellen ist mir wichtig, bevor ich auf die Menschen zu sprechen komme, wie ich sie auf Mallorca erlebt habe; denn nun, so hoffe ich, war ausreichend die Rede von Oliven, Kühen und Schweinen. Überhaupt muss ich zugeben, dass dieser letzte Abschnitt wohl zu seinem Nachteil ein wenig zu lang geraten ist. Alle, die sich darin persönlich verletzt fühlen könnten, bitte ich um Entschuldigung und beginne nun in aller Ernsthaftigkeit mit dem Hauptteil meines Berichts; denn obwohl ich glaubte, nichts anderes machen zu können, als Laurens und seiner Kunstreise Schritt für Schritt zu folgen, merke ich nun, dass viele Gedanken mich bei dem Versuch überkommen werden, diese bitteren Wanderungen durch Mallorca nun noch einmal in der Erinnerung zu unternehmen.

Kapitel 4

Aber wenn Sie doch von der Malerei nichts verstehen – wird man mir entgegenhalten –, »was zum Teufel hatten Sie dann in diesem verfluchten Gefängnis verloren?« – Mir ist nicht daran gelegen, den Leser mit allzu vielen Details, die mich und die meinen betreffen, zu belästigen; dennoch werde ich bei meinen Beobachtungen über Mallorca nicht darum herum kommen, des Öfteren ich und wir zu sagen; ich und wir, das ist der subjektive Anteil des Zufalls, ohne den bestimmte Aspekte der objektiven Welt Mallorcas der Beobachtung nicht zugänglich geworden wären, Aspekte, die dem Leser zu verraten an dieser Stelle doch ganz nützlich sein könnte. Ich bitte also Letzteren, meine Person als passives Element anzusehen, als ein Fernrohr, durch das hindurch er all die Dinge betrachten kann, die sich in diesen fernen Ländern abspielen, von denen man, einem Sprichwort folgend, gerne sagt: ›Ich bleibe lieber hier und glaube Dir.‹ Außerdem bitte ich den Leser flehentlich, mir zu glauben, dass es wirklich nicht in meiner Absicht liegt, ihn mit den erfreulichen und weniger erfreulichen Vorkommnissen zu traktieren, die mir widerfahren sind. Wenn ich dergleichen hier wiedergebe, so liegt dies an