4,99 €

2,49 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

2,49 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: hockebooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Hildegard Kramer hat nur ein Ziel: Aufstieg in die Chefetage der Firma Kruse. Dafür ist ihr jedes Mittel recht. Längst hat sie sich nicht nur als Mitarbeiterin unentbehrlich gemacht, sie konnte auch Anny, die Frau des Chefs, für sich einnehmen. Als Nächstes will Hildegard ihren Chef für sich gewinnen. Nach sieben langen Jahren scheint ihr Traum schließlich zum Greifen nah: Roland Kruse wird ihr Geliebter und die betrogene Ehefrau reicht die Scheidung ein. Ist es also nur noch eine Frage der Zeit, bis Hildegard die zweite Frau Kruse wird und damit endlich erreicht, was sie sich seit jeder gewünscht hat?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 334

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

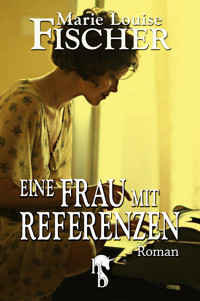

Marie Louise Fischer

Eine Frau mit Referenzen

Roman

Die vorliegenden Aufzeichnungen der Hildegard Kramer wurden mir von Dr. Herbert M., Hausarzt und guter Freund unserer Familie, zugeleitet, der als Erster erkannte, dass sie von einem das Private überschreitenden Interesse sind. Ihm gilt mein Dank.

Danken möchte ich an dieser Stelle auch Hildegard Kramer selber, die sich dazu überwand, der Veröffentlichung zuzustimmen. Sie stellte mir die Bedingung, Namen, Adressen und allzu persönliche Einzelheiten so zu verändern, dass die handelnden Personen für Außenstehende nicht mehr erkennbar sind. Ich erfüllte ihr diese Forderung.

Weiter habe ich einige Wiederholungen gestrichen, Stellen, die in ihrer Offenheit obszön wirken mochten, gemildert und dort, wo nur stichwortartige Notizen vorlagen, sie in Zusammenarbeit mit der Verfasserin ergänzt.

Ansonsten habe ich das Manuskript gelassen, wie es war, denn gerade in der rücksichtslosen Unbekümmertheit, in der Hildegard Kramer sich, ohne sich um das Urteil einer Leserschaft zu kümmern, Rechenschaft vor sich selber gibt, scheint mir sein besonderer Reiz zu liegen. So werden wir unmittelbar mit der Wirklichkeit eines Lebens konfrontiert und stoßen auf die – zumindest subjektive – Wahrheit.

Marie Louise Fischer

Ich habe mir eigentlich schon seit Langem gedacht, dass das, was ich erlebt habe, ein richtiger Romanstoff wäre. Ich wollte sogar schon mal einen Schriftsteller damit beglücken, aber dann habe ich es doch lieber bleiben lassen. Man soll sich nämlich nicht verschenken, damit macht man sich nur billig. Damals war ich schon so weit, dass ich das kapiert hatte.

Mein Schriftsteller hieß Hans Wolfgang P. – wahrscheinlich heißt er immer noch so, bloß dass ich nichts mehr von ihm gehört habe. Ich müsste direkt mal in eine Buchhandlung gehen und mich erkundigen, ob was Neues von ihm erschienen ist. Aber wozu. Der Kerl interessiert mich überhaupt nicht.

Als er mir vorgestellt wurde – das ist nun so rund ein Jahr her, es war auf einer Party von Kruses, einer ganz privaten Party, vom Betrieb war außer mir und natürlich Roland Kruse niemand da –, war ich ziemlich beeindruckt. Ein Schriftsteller war mir noch nie untergekommen, und Hans Wolfgang P. tat nicht nur so, er war wirklich einer, er hatte ein richtiges Buch geschrieben. Einen Roman. Er wollte ihn mir schenken, aber dazu kam es dann nicht mehr, und so habe ich ihn nie gelesen. Es soll auch eine ziemlich lahme Sache gewesen sein. Na, ist ja auch egal.

»Und das ist Hildegard Kramer«, sagte Anny Kruse, »die Sekretärin meines Mannes …«

Ich wäre ihr am liebsten ins Gesicht gesprungen. Natürlich schäme ich mich nicht, Sekretärin zu sein. Absolut nicht. Wenn man sich nicht einfach nur so nennt, wie es Tausende von Stenotypistinnen und Kontoristinnen tun, sondern wirklich eine ist, dann hat man allen Grund, stolz darauf zu sein. Aber in diesem hehren Kreis und einem Schriftsteller gegenüber hätte Anny das nicht gleich erwähnen müssen. So Leute sind doch nur an Künstlern, an Prominenten, an Politikern und so interessiert. Dachte ich jedenfalls.

»Ich bin aber ganz privat hier«, erklärte ich strahlend, um die Schlappe einigermaßen wieder auszugleichen.

Hans Wolfgang P. grinste bloß. »Jedenfalls sind Sie ein verdammt hübsches Exemplar!«

Das wusste ich zwar selber, aber es tat mir wohl, es zu hören. Ich befand mich damals nämlich gerade in einer seelischen Krise, sonst wäre das mit P. auch gar nicht passiert.

Er schnappte zwei Gläser mit Gin Tonic von einem Tablett, das gerade an uns vorbei balanciert wurde, und drückte mir eins davon in die Hand und mich in eine Ecke, wo wir, wie er behauptete, ungestört miteinander plaudern konnten. Tatsächlich redete nur er.

Und wie der reden konnte. Dabei guckte er mir unentwegt in die Augen, und ich guckte zurück. Seine waren unverschämt grün und standen ein bisschen vor. Das klingt nicht gerade verführerisch, ich weiß, aber sie wirkten – hypnotisierend. Ja, das ist es. Der Kerl hat mich hypnotisiert, sonst hätte alles, was später geschah, gar nicht passieren können.

Es gibt ja eine Methode, die hundertprozentig wirkt, wenn man eine Frau verrückt machen will: man muss sie bloß so wichtig nehmen, wie sie sich selber nimmt. Klappt umgekehrt natürlich genauso, ich selber hatte es schon öfter ausprobiert. Umso hirnverbrannter von mir, darauf hereinzufallen. Aber, wie gesagt, der Bursche muss mich hypnotisiert haben.

Als er mir erzählte, dass ich eine zarte, empfindsame Seele hätte, die noch von keinem Mann entdeckt worden wäre, und dass ich nur nach außen hin wer weiß wie kess und forsch täte, damit niemand merken sollte, was für ein hochmoralischer und anständiger Mensch ich wäre – da hätte ich beinahe losgeheult. Wirklich, es hätte nicht viel gefehlt und ich wäre vor allen Leuten in Tränen ausgebrochen. Denn eines steht fest: die Männer haben keine Ahnung, was in einer Frau wirklich vorgeht!

Daraufhin sagte ich was von dem Romanstoff und er tat höchlichst interessiert. Er fragte, ob er mich zum Abendessen einladen dürfte.

»Wohin?«, wollte ich wissen.

Wenn er mir etwas von einem kleinen italienischen Restaurant gleich um die Ecke vorgeschwärmt hätte, hätte ich ihm etwas gehustet, denn so hypnotisiert war ich nun doch wieder nicht. Schließlich bin ich kein kleines Mädchen mehr, das man billig abfüttern kann. Ganz davon abgesehen, dass meine Eleganz für irgendeine Kneipe direkt verschwendet gewesen wäre. Ich trug seit gestern eine neue Haarfarbe, braun mit blonden Strähnen, sehr schick, dazu mein kleines Schwarzes, ganz schlicht, aber mit einem spitzen Ausschnitt fast bis zum Nabel – man kann zwar nicht wirklich was vom Busen darin sehen, dazu ist es zu raffiniert geschnitten, aber man beziehungsweise die Männer bilden sich ein, sie könnten, und das ist der Gag. Dazu hatte ich eine doppelreihige Perlenkette um den Hals geschlungen und riesige Perlen, halbiert und silbergefasst, in den Ohren. Ich hätte es wirklich mit jedem Filmstar aufnehmen können, und dazu war ich todunglücklich, weil mein dreißigster Geburtstag – dieser verdammte dreißigste Geburtstag – immer näher rückte. Unaufhaltsam sozusagen. Natürlich sah man es mir nicht an und ich brauchte es auch noch lange nicht zuzugeben. Aber das war nur ein schwacher Trost. Das, was mir fehlte, war ein exklusives Essen in einer eleganten Umgebung, das würde mir Auftrieb geben.

Herr Wolfgang P. – dumm war er nicht! – begriff das, ohne dass ich es ihm zu sagen brauchte. »Ins ›Conti‹«, schlug er vor.

Das »Hotel Continental« ist elegant und teuer und das Essen vorzüglich. Mir lief gleich das Wasser im Mund zusammen und ich überlegte blitzschnell, dass wir gerade einen Monat mit r hatten, wo es Austern, Krebse, Hummern und all diese feinen Tierchen zu schnabulieren gibt. Immerhin hatte ich noch so viel Selbstbeherrschung, dass ich mir meine frohe Erwartung nicht allzu deutlich anmerken ließ. »Aber nicht in den Speisesaal«, erklärte ich hoheitsvoll, »der ist so ungemütlich.«

»Ich werde gleich mal anrufen und uns einen Tisch im Grillroom reservieren«, versprach er und – damit ließ er mich allein.

Jetzt kam ich dazu, mich umzusehen. Es war proppenvoll. Etwa vierzig Personen drängten sich in den beiden durch eine Schiebetür verbundenen Räumen, in denen das kalte Buffet erheblichen Platz einnahm. Wenn alle, die zugesagt hatten, tatsächlich gekommen waren, mussten es zweiundvierzig Gäste sein. Ich wusste das, denn ich hatte Anny Kruse bei den Vorbereitungen geholfen. Sie hatte mit gutem Wetter gerechnet, dann hätte das Volk sich auf der Terrasse aufhalten und im Garten zerstreuen können. Aber auf das Wetter und die Männer ist nun mal kein Verlass, und so regnete es ausgerechnet heute, nach zehn strahlenden Frühlingstagen, in Strömen.

Ich wusste noch mehr – das ist der Vorteil, wenn man Sekretärin des Gastgebers und Freundin der Hausfrau ist: Anny Kruses extravagantes Kleid, das aus verschiedenen großen metallenen Rechtecken bestand, die mit Ketten verbunden waren und bei jedem Schritt klirrten und klingelten, sah nicht nur so aus wie ein Modell von Courrèges, sondern es war tatsächlich eines. Ich hatte dem Chef einreden müssen, dass sie das Ding dringend brauchte, wenn die Party ein Erfolg werden sollte, und ich hatte es geschafft – das war auch einer jener Gründe, aus denen Anny Kruse mich so schätzte und denen ich es verdankte, dass ich eingeladen wurde. Mein Chef hätte bei aller Liebe nicht im Traum daran gedacht, mich bei so etwas hinzuzuziehen, im Gegenteil, ich war mir bewusst, dass meine Gegenwart in seinem Hause ihm immer noch ein gewisses Unbehagen bereitete. Meine Freundschaft mit seiner Frau war ihm von Anfang an suspekt gewesen. Na ja, inzwischen sollte er sich daran gewöhnt haben.

Während ich jetzt so dastand, mein leeres Glas in der Hand, und in die Gegend starrte, war es mir plötzlich so, als wenn ich überhaupt nur gekommen wäre, um ihn zu ärgern oder ihn zu verunsichern, wie man heute so schön sagt. Denn was hatte ich sonst eigentlich hier verloren? Niemand kümmerte sich um mich. Logisch. Es waren nur alte Knöpfe da und außerdem waren sie verheiratet, und da sie in Begleitung ihrer Ehegespielinnen erschienen waren – sonst hätte die Sache entschieden anders ausgesehen! –, wagte keiner auch nur einen Blick in meine Richtung, geschweige denn in die meines Nabels zu riskieren.

Es blieb mir also nichts übrig, als ein gewisses Lächeln aufzusetzen, das ich persönlich für sophisticated halte. Ich lächelte also ganz hintergründig, aber doch so, als wenn ich mich vordergründig prächtig amüsierte. Dabei bestand mein Hauptvergnügen darin festzustellen, dass Anny Kruses sündteures Kleid infolge des Gedränges gar nicht zur Geltung kam, was andererseits vielleicht ein Glück für sie war, denn sie ist entschieden zu klein und zu rund, um eine Schöpfung von Courrèges wirklich tragen zu können, und eigentlich hatte ich es ihr nur in der Hoffnung aufgeschwatzt, dass sie selber darauf kommen und es mir dann vererben würde. Na ja, dazu ist es dann nicht mehr gekommen.

Die neue Haarfarbe stand ihr auch nicht, wenn sie sich auch einbildete, dass sie ihre blauen Augen bestens zur Geltung brachte, das mochte ja auch sein, aber es war ein zu hartes Schwarz, das unweigerlich alt machte. Mit ihren ersten grauen Haaren und nicht so aufgetakelt sah sie sogar jünger aus. Dazu flatterte sie herum wie eine unruhige Henne, die besorgt ist, eines ihrer Küken zu verlieren, so die Art Gastgeberin, die es versteht, eine ansteckende Atmosphäre von Nervosität um sich zu verbreiten.

Der Chef dagegen war, wie immer, die Ruhe selbst. Jedenfalls nach außen hin wirkte er mächtig überlegen. Wenn man ihn natürlich kennt wie ich, dann weiß man, dass er auch manchmal platzen kann – wenn irgendeiner ihm dumm kommt, wenn ein Kunde berechtigte Beschwerden vorbringt oder auch einfach nur so, wenn er seinen schlechten Tag hat oder Föhn ist.

Ein Party-Mensch ist er ganz und gar nicht, gesellschaftlichen Ehrgeiz gibt es bei ihm nicht, und so machte er nicht den Versuch, unterhaltend zu sein, sondern ließ die ganze Sache einfach über sich ergehen. Schon eine ganze Weile stand er mit zwei Herren zusammen, ohne sich um eine einzige Dame zu kümmern, und die drei redeten ziemlich ernsthaft miteinander, höchstwahrscheinlich über Politik. Jedenfalls hatte er diese besorgte und wichtigtuerische Miene, die er immer aufsetzt, wenn er über etwas redet, von dem er nichts versteht. Aber das merkt bei ihm so leicht keiner, denn er ist ein bisschen ein professoraler Typ, groß, leicht nach vorne gebeugt, mit einem Ansatz von Bauch, Geheimratsecken und einer dicken Schildpattbrille, die ihm was ungeheuer Intelligentes gibt.

Ich musste schwer an mich halten, nicht zu ihm hinzugehen, mich neben ihn zu stellen, einfach so, ihm vielleicht die Hand auf den Arm zu legen, ganz leicht. Es juckte mich entschieden, das zu tun, aber dann ließ ich es doch und das war wahrscheinlich gut so, denn man ist ja nicht zu seinem Vergnügen auf der Welt.

Jetzt stieß Anny Kruse zu ihm durch, er entschuldigte sich bei seinen Gesprächspartnern und entschwand, während Anny sich zum Buffet durchboxte. Die Musikberieselung versiegte – der Chef hatte die Stereoanlage ausgeschaltet –, Anny klatschte munter wie ein Vögelchen in die Hände, ließ ihr metallenes Gewand klappern und bat ihre Gäste zuzugreifen, worauf nach einer Minute mühsamer Zurückhaltung der Sturm auf das kalte Buffet losbrach.

Ich machte nicht mit, denn da ich die Schecks für das Feinkosthaus ausgestellt hatte, wusste ich, dass das heutige Buffet das Allerbilligste war, was dieses renommierte Unternehmen je geliefert hatte – das Courrèges-Modell musste ja irgendwie wieder eingespart werden –, und ich wollte mir durch bloße Nahrungsaufnahme den Appetit auf mein Dinner mit Hans Wolfgang P. im »Conti-Grill« nicht verderben lassen. Wo blieb der Lümmel überhaupt? Es kam mir vor, als wenn er mich eine geschlagene halbe Stunde allein gelassen hätte, aber ich wusste natürlich, dass mir das nur so vorkam. Nirgends vergeht die Zeit so langsam, als wenn man sich auf einer Party isoliert fühlt.

So hatte Hans Wolfgang P.'s bei Licht betrachtet eher deftige Erscheinung, als er jetzt in jeder Hand ein Glas wenige Schritte vor mir auftauchte, etwas geradezu Verklärtes für mich. Ich vergönnte meinen verkrampften Wangenmuskeln eine Ruhepause, legte mein Lächeln ab, schenkte ihm unter flatternden Wimpern hervor einen sehnsüchtig schmachtenden Blick und flötete: »Sie haben mich aber sehr lange allein gelassen!«

Er grinste unbekümmert. »Dafür habe ich Ihnen aber auch was Gutes mitgebracht! Französischen Champagner … nicht das Gesöff, mit dem die Meute geatzt wird!«

Wir tranken uns zu und ich fand ihn, in Erwartung der bevorstehenden Gaumengenüsse, von Sekunde zu Sekunde sympathischer und merkte nicht, dass er mich mit seinen grünen Glotzaugen hypnotisierte. Ich kam auch gar nicht auf die Idee, dass irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugehen könnte, als mir der Reissalat ins Dekolleté kullerte – nachträglich allerdings bin ich davon überzeugt, dass Hans Wolfgang P. irgendwie daran gedreht hat, wenn ich auch nicht genau weiß, wie er es gemacht hat; ich würde es ihm aber durchaus zutrauen, dass er dem schnurrbärtigen Herrn – einem von den beiden, die sich vorhin mit Roland Kruse unterhalten hatten – ein Beinchen gestellt hätte. Beschwören allerdings könnte ich es nicht, obwohl ich oft genug versucht habe, den Vorgang zu rekonstruieren.

Also das war so. Wir hatten ausgetrunken. Hans Wolfgang P. nahm mir mein Glas aus der Hand und stellte es zusammen mit seinem auf die Fensterbank. Dann packte er mich unter den Ellbogen und dirigierte mich quer durch den Raum zur Türe. Das war ein ziemlich kompliziertes Unternehmen, weil wir den Strom der anderen Gäste durchqueren mussten, die vom Büffet zurückkamen. Ich kann mir demnach keinen Vorwurf machen, dass ich nicht gleich Lunte roch, als der Schnurrbärtige stolperte, seinen Teller gerade noch halten, aber nicht verhindern konnte, dass der Reissalat in der Mayonnaise ausrutschte und mir gegen die Brust flog.

Er entschuldigte sich bestürzt, ich hatte aber keine Gelegenheit ihm zuzuhören, denn Hans Wolfgang P. zog mich energisch weiter und machte sich daran, kaum dass wir draußen in der Diele standen, meinen Busen mit einem sauberen weißen Taschentuch abzuputzen – er tat es so geschickt, dass ich ihm das Tuch rasch aus der Hand nahm und selber an meinem Kleid herumrieb, wobei ich das Gefühl hatte, dass er genau wusste, wie sehr es ihm gelungen war, mich nervös zu machen.

»Ich werde Ihnen heißes Wasser besorgen«, erbot er sich.

»Danke. Das nutzt auch nichts mehr. Mit dem Kleid kann ich mich nirgendwo mehr sehen lassen.«

»Dann fahren wir zuerst zu Ihnen nach Hause und Sie ziehen sich um!«

Was hätte harmloser und vernünftiger klingen können als dieser Vorschlag? Ich jedenfalls dachte mir nichts Böses, als ich zustimmte.

Ein ältliches Mädchen, das zusammen mit dem Buffet, den Serviererinnen und dem Geschirr vom Feinkosthaus mitgeliefert worden war, half uns unsere Mäntel zu finden.

Als wir aus der Haustüre traten, ließ er meinen Schirm aufspringen. »Wo steht Ihr Auto?«, fragte er.

»Woher wissen Sie, dass ich ein Auto habe?«, fragte ich zurück – denn ich bin kein Snob, und der Besitz meiner kleinen Chaise war mir noch längst nicht zur Selbstverständlichkeit geworden.

Er grinste auf mich herab. »Aber ich bitte Sie, gnädiges Fräulein … als Sekretärin von Roland Kruse!«

»Auch wieder wahr!«

Ich war vor den anderen Gästen gekommen, um das Arrangement zu beaufsichtigen, während Anny letzte Hand an ihre Schönheit legte, und so hatte ich einen sehr günstigen Platz, wenige Schritte von der Haustüre entfernt, erwischt. Hans Wolfgang P. hielt mir den Schirm, während ich aufschloss, und dann stieg er von der anderen Seite ein.

So ein trautes Tête-à-Tête, während die Scheibenwischer tanzen und der Frühlingsregen auf das Dach und auf die Motorhaube pladdert, hat was sehr Intimes an sich, und die Entfernung von Grünwald bis Bogenhausen ist groß genug, um diese Intimität so richtig auszukosten. Es wurde mir ich weiß nicht wie, prickelnde Schauer jagten mir über die Haut, während ich starr geradeaus blickte und mich schwer zusammennahm, um uns heil durch die Stadt zu bringen. Es war ein Glück, dass der Berufsverkehr schon vorbei war.

Hans Wolfgang P., das muss zu seiner Ehre gesagt werden – wieso eigentlich Ehre!? Quatsch! – machte keinen Versuch, meine Verwirrung auszunützen. Weder legte er mir die Hand aufs Knie oder auch woandershin, noch führte er anzügliche Reden. Damals nahm ich das als Zeichen von Distinktion, heute weiß ich, dass es geriebene Raffinesse war. Hätte er sich nicht so seriös gegeben, hätte ich den Teufel daran gedacht, ihn mit nach oben zu nehmen. Aber angesichts seiner zur Schau getragenen Seriosität wäre ich mir provinzlerisch vorgekommen, ihn unten warten zu lassen. Er stieg auch, als ich in der Holbeinstraße geparkt hatte, mit der größten Selbstverständlichkeit mit aus, sah sich um und schnupperte mit seiner großen Nase wie ein Kater.

»Gute Gegend«, bemerkte er anerkennend.

»Hm, ja, ruhig«, bestätigte ich, denn ich dachte gar nicht daran zuzugeben, dass ich es für einen wahren Geniestreich hielt und immer noch halte, mein Schwabinger Domizil abgebrochen zu haben und nach Bogenhausen verzogen zu sein, just damals, als ich bei Kruses anfing.

Obwohl die Menschen in Schwabing nicht anders sind als anderswo auch, erwecken die Begriffe Schwabing und Junggesellin, wenn sie miteinander gekoppelt werden, bei den meisten Männern höchst unerwünschte Assoziationen. Sie bilden sich ein, dass eine Junggesellin, die in Schwabing wohnt, leicht zu haben wäre, und so war ich, nachdem ich den Entschluss gefasst hatte, es den Männern schwer zu machen, fast gezwungen, den Schauplatz meiner Tätigkeit zu wechseln.

Nachträglich machte ich dann die erfreuliche Entdeckung, dass man in Bogenhausen genauso ungezwungen leben kann. Niemand hat sich je in dem großen alten Mietshaus darum gekümmert, wann ich komme und wann ich gehe und ob ich jemanden mitbringe. Jedenfalls habe ich den Eindruck, was natürlich nicht ausschließt, dass hinter meinem Rücken über mich geklatscht wird, aber das kann mich nicht kratzen.

Hans Wolfgang P. und ich fuhren in dem klapprigen Lift nach oben und begegneten unterwegs keinem Menschen. Ich schloss auf, nahm ihm den nassen Schirm aus der Hand und führte ihn gleich in mein Zimmer.

»Es lohnt sich gar nicht, dass Sie den Mantel ablegen«, sagte ich, »ich bin in fünf Minuten umgezogen.«

Ich habe zwar nur diesen einen großen Raum, in dem ich wohne und schlafe, aber ich hatte mir schon einen genauen Plan zurechtgemacht. Meine Kleider hängen in einem Wandschrank, der die ganze Länge des Flurs einnimmt und vom Eingang her bis zum Bad führt. Ich hätte mir also nur ein Kleid aus dem Schrank holen und im Bad hineinzuschlüpfen brauchen. Dort konnte ich dann auch die nötigen Reparaturen an meinem Make-up vornehmen.

Hans Wolfgang P. baute sich breitbeinig vor mir auf. »Warum denn so eilig, Hildchen? Es ist doch sehr gemütlich hier.«

»Ich habe Hunger.«

»Ich auch!«

Ehe ich noch wusste, was er meinte, hatte er mich in seine Arme gerissen. Er fuhr mir mit der Zungenspitze in den Mund und führte gleichzeitig meine Hand an seine Hose, und was ich da spürte, war ein Argument, dem ich mich nur mit äußerster Willensanstrengung hätte entziehen können.

Nun sollte man meinen, dass ein Mädchen mit meinen Erfahrungen mit einer solchen Situation, wenn auch vielleicht nicht gerade spielend, so doch fertig werden würde, und ich selber war bis eben zu diesem Moment davon überzeugt gewesen. Aber ich weiß nicht, wie es geschah, da hatte ich ihn schon in der Hand, und er war ein richtiges Prachtexemplar, rund und kräftig, hart und glatt, und Sekunden später kugelten wir uns auf meiner Couch – es gelang mir gerade noch, vorher die Tagesdecke 'runterzureißen.

Hans Wolfgang P. hielt sich gar nicht erst mit einem Vorspiel auf, sondern konzentrierte sich ganz auf den eigentlichen Hauptgang, den er so lange ausdehnte, dass jedes Mehr zu viel gewesen wäre.

Nachher lag ich mit dem Kopf an seiner wohlgepolsterten Brust, immer noch ganz überrumpelt, versuchte mich zu schämen oder wenigstens zu ärgern, aber beides gelang mir nicht recht, denn es ist nun mal so, dass es keine Liebe braucht, um sich nach einer guten Nummer wohlzufühlen. Und wie selten die wirklich guten Nummern doch sind! Es wäre unverschämt, sie auch noch mit Seele verbrämt haben zu wollen.

So lag ich denn ganz entspannt und wohlig da, kuschelte mich nicht an seine Schulter, denn dass ich ausgerechnet auf ihn gewartet hatte, brauchte er sich nun auch nicht gerade einzubilden, sondern drehte mich sogar ein bisschen von ihm weg – und machte eine grausige Entdeckung: neben mir auf dem Kopfkissen lag, sanft geschwungen und samtschwarz wie ein Nachtfalterflügel, eine meiner falschen Wimpern!

Sie lag ganz unschuldig da, als wenn sie sich verflattert hätte und sich nun erschöpft nur für einen winzigen Augenblick niedergelassen hätte. Aber mir fuhr bei ihrem Anblick der Schreck in alle Glieder. Ich klimperte versuchsweise mit den Lidern – nur auf dem rechten lastete das vertraute Gewicht. Wie musste ich aussehen!

Ich packte den verlorenen Augenschmuck mit den Fingerspitzen, sprang aus dem Bett, raffte mein Kleid an mich und stürzte aus dem Zimmer, rannte über den Flur und ins Bad. Ein Blick in den Spiegel gab mir den Rest: ich sah aus wie ein Clown.

Vor Schreck gelähmt ließ ich mich auf den Klodeckel sinken und musste mich erst mal erholen. Ich versuchte mir all das einzureden, was man sich in solch einem Fall zu erzählen pflegt: dass so etwas jedem passieren könnte, dass er es gar nicht gesehen hätte und so weiter und so fort. Erst zum guten Schluss kam ich darauf, dass es ja ganz gleichgültig war, was für einen Eindruck ich auf diesen hergelaufenen Schriftsteller gemacht hatte. Etwas Ernstes konnte aus dieser Sache doch nie und nimmer werden, schließlich hatte ich Erfahrungen genug mit Junggesellen gemacht, und daran, dass Hans Wolfgang ein Junggeselle war, zweifelte ich keinen Augenblick: einer jener hartgesottenen, tolldreisten Kerle, die sich einbilden, die Welt gehört ihnen, nur weil sie sich auf das Eine verstehen und darauf, sich aus jeder Verpflichtung herauszufinden. Nein, dieser unverschämte Mensch sollte doch von mir denken, was er wollte. Hauptsache, er würde mich zum Essen ausführen. Danach konnte er mir so oder so gestohlen bleiben.

Jetzt endlich gelang es mir mich aufzuraffen. Ich entfernte mein gesamtes Make-up, auch den mir verbliebenen zuverlässigen Wimpernkranz, wusch mich in der Badewanne, erfrischte mich mit Eau de Cologne und legte frisches Make-up auf. Danach wählte ich ein ärmelloses weißes Kleid – weiß, die Farbe der Unschuld –, weiße Sandaletten, stopfte das kleine Schwarze auf den Boden des Kleiderschrankes – es musste ohnehin zur Reinigung – und marschierte, frisch und adrett, wie aus einem Modejournal geschnitten, zurück in das Zimmer.

»Auf, auf, ihr Hasen, hört ihr nicht den Jäger blasen«, trällerte ich munter.

Hans Wolfgang P. hatte sich wie ein Riesenembryo zusammengerollt und schnarchte sanft. Offensichtlich hatte ihn die eigene Glanzleistung doch einigermaßen hergenommen.

Ich schüttelte ihn erst zart, dann immer kräftiger an der Schulter. »Auf, auf, alter Junge, ich hab Hunger!«

»Wie spät ist es denn?«, murmelte er, ohne die Augen zu öffnen.

»Spät genug. Nun mach schon! Steck den Kopf unter den Wasserhahn!«

Endlich hatte ich Erfolg. Er blinzelte mich aus seinen grünen Glotzaugen an, erhob sich schwerfällig, suchte seine Schuhe und seine Hose zusammen und schwankte hinaus.

»Letzte Türe rechts!«, rief ich ihm nach.

Dann machte ich mich daran aufzuräumen. Ich hatte gerade meinen Schmuck gewechselt – statt der Perlen eine lange dekorative Goldkette, goldene Hängetroddeln in den Ohren –, als er zurückkam, jetzt wieder ganz wach und da, sein altes unverschämt munteres Selbst.

Ich ging ihm entgegen, er nahm mich bei den Schultern und drehte mich zum Licht. »Du siehst phantastisch aus, Mädchen.«

Ich tat mein Bestes, um ihn nicht merken zu lassen, wie wohl mir sein Kompliment tat. »Können wir?«, fragte ich.

Er blickte an mir vorbei zum Fenster hinaus. »Herrgott, wie das schüttet!« Er zog mich an sich. »Wäre es nicht viel gemütlicher, wir blieben hier?«

Ich versuchte, mich aus seinem Griff zu lösen. »Aber ich habe Hunger!«

»Was macht das schon! Ich wette, du bist eine großartige Köchin!«

Ich gab mir keine Mühe, meine Enttäuschung zu verbergen. »Dann hätten wir uns genauso gut an das Buffet halten können.«

»Ich habe gar nicht an was Kaltes gedacht«, erklärte er unverfroren, »sondern an eine richtige gute Mahlzeit … eine Suppe, ein Stück Fleisch … was du gerade eben zu Hause hast.«

Noch vor fünf Minuten hatte ich nicht mit einer Silbe daran gedacht, mich für diesen verrückten Kerl auch noch an den Kochherd zu stellen, und so hörte ich mich jetzt zu meiner eigenen Überraschung sagen: »Ich könnte einen Chicorée-Auflauf machen.«

»Na, wunderbar!« Er gab mir einen Klaps hinten drauf wie einem braven Pferdchen.

»Es dauert aber, bis der fertig ist.«

»Macht ja nichts, wir haben Zeit.«

Er sah sich suchend um und zückte dann ein verknittertes Zigarettenpäckchen.

»Nicht rauchen«, bat ich hastig, »ich vertrage keinen Mief in meiner Wohnung.«

Er blinzelte mir zu. »Aber übers Wochenende bist du hoffentlich frei?«

»Was soll das heißen?«, fragte ich, obwohl ich genau wusste, was er meinte – mir machte es nichts aus, es war mein Chef, der auf kalten Rauch allergisch reagierte.

»Ich möchte was mit dir unternehmen.«

»Was?«

»Das erzähle ich dir, wenn du den Auflauf im Rohr hast.«

Und ich dumme Gans ging wahrhaftig hin, umwickelte Chicorée mit Schinkenscheiben und bereitete eine Käsesoße! Nicht zu fassen! Ich korkte noch eine Flasche Rotwein auf und deckte den Klapptisch in der Frühstücksecke, bevor ich in den Wohnraum zurückkehrte.

Hans Wolfgang hatte inzwischen meine Flasche Wochenend-Whisky entdeckt und sich ein Glas eingeschenkt.

»Brauchst du Eis?«, fragte ich.

Er überhörte den sarkastischen Unterton. »Danke, sehr lieb von dir. Aber einen guten Whisky verplempere ich nicht gerne mit Wasser. Willst du auch einen?«

Ich war nahe daran abzulehnen, aber dann hielt ich es doch für besser, gute Miene zu machen. Denn was hatte ich schon davon, wenn ich ihn meinen Whisky allein austrinken ließ? Mit dem Glas in der Hand setzte ich mich in mein Lieblingsmöbel – anscheinend musste ich noch dankbar sein, dass Hans Wolfgang mir wenigstens diesen Platz nicht streitig machte –, einen schweren, aber überaus bequemen Fernsehsessel im amerikanischen Stil.

Er prostete mir zu. »Cheerio!«

»Ich dachte, du wolltest mir was erzählen?«

»Stimmt!« Er setzte sich zu mir auf die Sessellehne. »Hildchen, mir ist eine phantastische Idee gekommen …«

»Ja?«, sagte ich und gab mir Mühe, meine Stimme nicht allzu erwartungsvoll klingen zu lassen – aber natürlich erwartete ich doch etwas, was genau, konnte ich mit bestem Willen nicht sagen.

Sein nächster Satz war wie ein Kübel Wasser. »Du hast doch eine Schreibmaschine …«

»Na und?«

»Anny Kruse hat mir erzählt, dass du eine hervorragende Kraft bist …« Er massierte mir langsam und gekonnt den Nacken.

»Was hat das mit meinem Wochenende zu tun?«

»Du bist so ein überragend intelligentes Mädchen … du bist überragend und intelligent, also könnte ich mir doch vorstellen, dass du es satt hast, dich ausschließlich mit Schrauben und Ähnlichem zu beschäftigen …«

»Mit …?«

»Oder was auch immer Kruse fabriziert!«

»Schwimmbecken und Filteranlagen.«

»Zugegeben, das klingt interessanter, aber letzten Endes kommt es doch auf dasselbe heraus … eine verdammt prosaische Materie!«

»Und du willst Lyrik in mein Dasein bringen?«

Er begann, an meinem rückwärtigen Reißverschluss herumzufummeln.

»Nein, lass das jetzt«, sagte ich energisch, »rück raus mit der Sprache: willst du mich etwa abwerben?«

»Wer denkt denn an so was. Ich bin doch kein Vielschreiber, nein, wirklich, für eine Ganztagskraft hätte ich gar keine Verwendung … bitte, bleib ganz ruhig, lass mich erst mal ausreden! Ich wollte dich bitten, mein Manuskript ins Reine zu schreiben … abends oder auch an den Wochenenden, ganz wie es dir passt. Das wäre für dich doch eine fabelhafte Sache, und da du selber schon mal daran gedacht hast, einen Roman zu verfassen … du könntest dabei auch das Handwerkliche lernen … oder auch du erzählst mir deinen Stoff und ich hänge ihn in die Scharniere. Irgendwie werden wir schon klarkommen … eine Hand wäscht die andere, verstehst du?«

Es war mir gelungen, auf die Füße und aus der Nähe seiner magnetischen Hände zu kommen. In sicherer Entfernung baute ich mich vor ihm auf. »Und wie viel bekomme ich dafür?«

»Das kann ich so auf Hausnummer nicht sagen … kommt darauf an, wie gut die Geschichte ist.«

Ich hob die Augenbrauen. »So weit sind wir noch nicht, mein Freund! Ich will wissen, wie viel du fürs Abschreiben zahlst!«

Er setzte die Miene eines gekränkten Ehrenmannes auf. »Aber ich bitte dich, Mädchen, wie kann man nur so raffgierig sein!«

»Wie viel?«

»Und ich dachte, ich würde dir etwas bedeuten!«

Ich sah ihn nur an.

»Ich bin vielleicht altmodisch«, sagte er, »aber ich bring's einfach nicht fertig, einer Dame Geld in die Hand zu drücken … bring's einfach nicht fertig. Es käme mir wie eine Herabwürdigung vor nach allem, was wir miteinander erlebt haben. Nein, lass uns lieber nicht über Geld sprechen, das würde alles kaputtmachen. Ich bin großzügig und ich verspreche dir … wenn du mir hilfst, wird es dein Schaden nicht sein! Und außerdem«, setzte er listig hinzu, »werde ich dir das Œuvre widmen … du wirst in die Nachwelt eingehen, Hildchen …«

Aber auch wenn er mit Engelszungen gepredigt hätte, bei mir war der Ofen aus. Es hatte lange genug gedauert, aber jetzt hatte ich ihn durchschaut. Von Anfang an, ja wahrscheinlich noch ehe er mich überhaupt persönlich kennengelernt hatte, hatte dieser helle Junge es darauf abgesehen, mich sein verdammtes Manuskript »für ummesunst« abschreiben zu lassen. Deshalb die Einladung ins »Conti«, die er nie wahr zu machen gedacht hatte, und deshalb die erotische Glanznummer – wie hatte ich nur so vernagelt sein können!

»Sie müssen sich eine andere Muse suchen, Meister«, sagte ich eisig, »bei mir sind Sie an die falsche Adresse geraten!«

»Aber Hildchen!« Er machte einen Schritt auf mich zu.

Ich wich zur Seite. »Es hat sich ausgehildchent! Verschwinden Sie! Aber hastig!«

Er schüttelte seinen dicken Kopf. »Hildchen, Hildchen, wie kann man nur so sein! Dass ich mit Ihnen zusammen arbeiten wollte, war doch nur ein Vorschlag … keine conditio sine qua non für unsere Freundschaft.«

Immerhin, konstatierte ich mit Befriedigung, hatte ich ihn wieder zum unvertrauten Sie gebracht.

»Beglücken Sie mit Ihrer Freundschaft, wen Sie wollen, Sie mieser, hinterfotziger Dreckskerl«, sagte ich in durchaus damenhaftem Ton. »Selbst wenn Sie Ihre Einladung aufrechthalten würden, ginge ich nicht mehr mit. Sie sind so einer, der sein Portemonnaie vergessen hat, wenn der Kellner kassieren kommt!«

»Jetzt werden Sie aber ausfallend«, sagte er in geziertem Ton, betrachtete erst den Inhalt seines Glases und dann mich, als wenn er sich überlegte, ob er mir den Rest Whisky ins Gesicht schütten sollte, fand ihn schließlich aber doch zu schade und trank ihn aus. »Sollten wir nicht doch versuchen, uns im Guten zu trennen?«

»Und wenn Sie mich noch so sehr bitten … nein, ich pumpe Ihnen kein Fahrgeld. Sehen Sie zu, wie Sie zu Fuß nach Hause kommen. Ein bisschen Gehirnwäsche wird Ihnen ganz bestimmt nicht schaden.«

Er blickte mich an, aber seine grünen Augen hatten nichts Hypnotisierendes mehr für mich. »Wenn Sie wüssten, unter welch erbarmungswürdigen Bedingungen wir Schriftsteller schaffen und unser Leben fristen müssen …«

»Wenn Sie mit der Schreiberei nicht genug verdienen«, sagte ich herzlos, »sollten Sie sich eben einen anderen Beruf aussuchen. Arbeitskräfte werden ja zur Zeit noch und noch gesucht … wie wäre es mit der Müllabfuhr?«

Er knallte sein leeres Glas auf den Fernseher und ging. Als er die Türe hinter sich zuschlug, stellte ich fest, dass er seinen nassen Regenmantel vergessen hatte – ich warf ihn ihm ins Treppenhaus nach.

Dann raste ich in die Küche, stellte das Backrohr aus – ein Versuch, noch zu retten, was zu retten war –, ließ mich auf den Küchenstuhl sinken, legte den Kopf in die Arme und heulte, ohne Rücksicht auf Schminke und falsche Wimpern, los.

Ich kam mir geschändet vor, vergewaltigt, entjungfert, und daran änderte auch die Tatsache nichts, dass ich allzu bereitwillig mitgemacht hatte, im Gegenteil, eine wirkliche Vergewaltigung muss dagegen ein reiner Hochgenuss sein. Wenn man an einen Unhold geraten ist, hat man eben Pech gehabt, wenn man einem Burschen wie diesem Schriftsteller auf den Leim geht, kommt man sich einfach doof vor, und das ist so ziemlich das Schlimmste, was einem passieren kann.

Wie bin ich bloß dazu gekommen, diese blamable Begegnung aufzuschreiben? Na, immerhin ist es ein gutes Zeichen, dass ich sie behalten und nicht in mein Unterbewusstsein verdrängt habe. Man weiß ja, was dabei herauskommen kann.

Ich wundere mich, dass ich mich an all das noch so genau erinnere, dabei habe ich den Kerl seitdem nie mehr wiedergesehen – höchstens einmal, ganz von Weitem, im Englischen Garten, wenn er das überhaupt war, aber da habe ich mich sofort seitwärts in die Büsche geschlagen.

Nein, bedeutet hat er in meinem Leben ganz und gar nichts. Wie bin ich bloß ausgerechnet auf ihn gekommen? Vielleicht, weil ich ihm gegenüber zum ersten Mal erwähnt habe, dass mein Leben ein Romanstoff wäre. Kann schon sein. Und jetzt sitze ich hier und schreibe. Warum?

Nun, erst einmal, weil ich nichts Besseres zu tun habe. Bei Kruse habe ich gekündigt. Das ging nicht anders, seit Anny mich als Scheidungsgrund vor Gericht hat zitieren lassen. Jedenfalls er findet, ich könnte unter diesen Umständen nicht mehr für ihn arbeiten, wenn ich das auch entschieden für ein bürgerliches Vorurteil halte. Denn die meisten im Betrieb werden ohnehin seit Langem gewusst haben, dass ich seine Geliebte bin. Oder etwa nicht? So heimlich, dass das niemand spitz kriegen würde, kann man es ja gar nicht anstellen. Was soll's.

Aber ich reiße mich nicht um die Arbeit und ich habe es ja zum Glück auch nicht mehr nötig. In kürzester Zeit werde ich ohnehin Frau Kruse sein. Ich habe es geschafft, ein erhebendes Gefühl.

Der Chef wollte, dass ich verreisen sollte. Aber davon habe ich dann doch lieber Abstand genommen. Ich kenne mich. Blauer Himmel, weißer Sand, braune Männerkörper und dieses prickelnde Urlaubsgefühl, das hat von jeher was Verführerisches für mich gehabt. Früher habe ich mich ja auch ganz gerne verführen lassen. Was ist schon dabei, wo einen doch niemand kennt und man auch keine Angst haben muss, dem Tonino oder Marcello je einmal im Alltagsleben zu begegnen.

Aber jetzt sieht das alles anders aus. Ich möchte um nichts in der Welt jetzt noch meine bevorstehende Ehe gefährden. Ich habe zu viel investiert. Sieben volle Jahre.

Das klingt ganz so, als wenn ich von Anfang an auf dieses Ziel hingearbeitet hätte. Aber das stimmt nicht. Schließlich bin ich alles andere als ein Biest, und ich hatte nicht vor, Anny Kruse irgendwas wegzunehmen, am allerwenigsten den Mann.

Gerade an jenem denkwürdigen Abend nach der Party wurde mir klar, dass die Ehe meines Chefs ohnehin schon so stark angeschlagen war, dass schon ein kleiner Schubs genügte, um sie zum Platzen zu bringen – na, und diesen kleinen Schubs habe ich ihr dann gegeben. Wer könnte mir daraus einen Vorwurf machen! Niemand außer Anny. Aber die täte besser daran, sich an ihre eigene Nase zu fassen.

Wie ging es also damals weiter? Ich saß in der Küche und heulte. Aber nicht lange. Es ist nicht meine Art mich gehen zu lassen. Also putzte ich mir meine Nase und überlegte, was ich jetzt anfangen sollte. Nicht in Bezug auf den windigen Schriftsteller. Den hatte ich schon ratzeputz aus meinem Leben gestrichen. Möglicherweise hat sich der Reinfall, den ich mit ihm erlebt habe, nur deshalb so tief in mein Gedächtnis geprägt, weil mir noch am gleichen Abend der gloriose Einfall kam, die Ehe Roland Kruses zu sprengen. Das war aber erst später. Zuerst einmal überlegte ich, was ich jetzt tun sollte.

Es war Freitagabend. Ein endloses, unausgefülltes Wochenende lag vor mir. Manchmal glaube ich direkt, dass die Ehefrauen sich hinter die Gewerkschaften gesteckt haben oder jedenfalls die Frauen der Gewerkschaftler die treibende Kraft waren – denn deren Männer haben natürlich auch Sekretärinnen –, um den freien Samstag durchzuboxen und uns arme Mädchen dadurch in die Wüste zu stoßen. Na, egal.

Jedenfalls für die Pappis und Mammis und die Babys und die Bräute ist das lange Wochenende bestimmt eine feine Sache, und die alle warten bloß darauf, dass es schon am Donnerstagabend beginnt – für die Junggesellinnen, zu denen ich nun ja glücklicherweise bald nicht mehr gehöre, ist es eine wahre Katastrophe. Alle und jeder sind bei ihrer Familie.

Im Winter kann man noch Ski fahren und hoffen, dass sich dabei was tut, im Sommer zieht es einen irgendwohin aufs Wasser. Aber die Chancen sind miserabel, weil eben der Großteil aller männlichen Lebewesen an die Kette gelegt ist.

Immerhin kann man frische Luft schnappen, Sonne tanken und Bräune speichern. Aber an einem verregneten Wochenende im April ist es auch damit Sense. Was kann man dann noch tun? Die Wohnung putzen, eine Freundin anrufen, fernsehen und sich besaufen – das geht meistens Hand in Hand – oder irgendein Hobby pflegen, falls man eines hat. Meines waren immer nur die Männer.

Ich beschloss, etwas für meine Schönheit zu tun und mich dann in mein »Lexikon der Malerei«, Band A bis E zu vertiefen – nicht, weil ich mich wirklich für Malerei interessiere, sondern weil Allgemeinbildung immer not tut und weil es meinem Chef imponiert, wenn ich hin und wieder mal ein paar Brocken wie »harmonisch-weicher Stil« oder »elegant-frivole Farben« fallen lasse – er hat nämlich was für Kunstausstellungen übrig, Anny aber nicht, und eine solche Lücke stellt für eine verantwortungsbewusste Geliebte eine wahre Herausforderung dar, sich hineinzuquetschen – mit Erotik allein ist es auf die Dauer nicht getan. Was ein Mann sich vor allem wünscht ist Anbetung, Verständnis und Trost. Ich werde schwer aufpassen, dass er, wenn ich erst mit ihm verheiratet bin, sie sich nicht anderswo holen muss.

So kam es, dass ich, als der Chef gegen einundzwanzig Uhr an der Haustüre klingelte – Wohnungsschlüssel hat er nie besessen, darin bin ich eigen, ein gewisser Schutz gegen unliebsame Überraschungen muss sein – mich in einer wahrhaft hinreißenden Situation befand: ich trug meinen weißen Bademantel und nichts darunter als eingecremte, höhensonnenbraune Haut, mein Gesicht war frei von jeder Schminke, aber gut durchblutet und von einer Schönheitsmaske erfrischt. Ein weißes Frotteeband hielt mir die Haare aus der Stirn. In dieser Aufmachung hatte ich im Fernsehsessel gelegen und gelesen – trotz Freitagabend gab es im Zweiten Programm keinen Krimi.

Als es zweimal kurz, zweimal lang unten klingelte, brauchte ich mir nur, nachdem ich auf den Öffner gedrückt hatte, mit einem Papiertuch den Überschuss an Nährcreme aus dem Gesicht wischen. Ich war schwer in Versuchung, wenigstens einen Hauch Lippenstift aufzulegen, unterließ es dann aber doch. Im Allgemeinen ist Natur nicht gerade meine Masche, aber ausnahmsweise mochte es angehen: ich wirkte so appetitlich und jung wie ein frisch gewaschener Kinderpopo.

Während ich an der Wohnungstür wartete, bis er oben war, schickte ich ein kurzes Dankgebet zum Himmel: dafür, dass mein Schreiberling sich rechtzeitig dekuvriert und ich ihn rausgeschmissen hatte – nicht auszudenken, wenn der Chef ihn noch vorgefunden hätte.

Als er eintrat, schloss ich rasch die Türe hinter ihm – das gibt einem Beisammensein etwas anregend Heimliches –, legte ihm beide Hände auf die Schultern, sodass die weiten, weißen Ärmel meines Bademantels von meinen schlanken braunen Armen zurückrutschten – ungeheuer wirkungsvoll! – und bot ihm die Lippen zum Kuss.

»Wie schön, dass du noch zu mir hereinschaust«, sagte ich liebevoll, und dann, in verändertem Ton: »Ich hoffe, es hat keinen Ärger gegeben?«

»Diese verdammte Party!«

Er war mal wieder ohne Hut und Schirm. Seine Schultern waren fast durchgeweicht, sein Haar war nass und fiel ihm in dunklen Strähnen in die Stirn, was ihm etwas fast Jungenhaftes gab – falls man im Zusammenhang mit einem reifen Fünfziger einen solchen Ausdruck überhaupt noch anwenden darf.

»Jetzt hast du es ja überstanden.« Ich half ihm aus dem Mantel, den ich über einen Bügel hängte.

Er nahm die dunkle Schildpattbrille ab und begann, die Gläser mit seinem Taschentuch zu reiben. »Eigentlich hatte ich gar nicht erwartet, dass du zu Hause wärst.«

»Und ich hatte nicht mit dir gerechnet.« Ich trat einen Schritt zurück und machte eine halbe Drehung, sodass der Bademantel vorne aufflog. »Schau bloß, wie ich aussehe!«