9,49 €

Mehr erfahren.

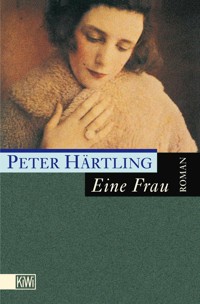

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die Geschichte der Katharina Wüllner, die 1902 in Dresden als Tochter eines begüterten Fabrikanten geboren wird, eine großbürgerliche Erziehung geniesst, standesgemäß heiratet, vier Kinder bekommt, im Zweiten Weltkrieg ihren Mann und ihre Heimat verliert, völlig mittellos in den Westen flüchtet und dort ein neues Leben beginnt, das ihr auf eine ganz andere Art und Weise auch wieder so etwas wie Glück beschert. Peter Härtlings Roman beschreibt nicht nur ein Einzelschicksal, sondern er zeigt auf wunderschöne Weise die Verflechtungen der grossen Geschichte mit dem Leben einer Frau.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 445

Veröffentlichungsjahr: 2009

Ähnliche

» Buch lesen

» Über das Buch

» Informationen zum Autor

» Weitere Lesetipps

» Impressum

[Menü]

Eine Frau

[Menü]

Erster Teil

Dresden 1902–1922

[Menü]

1.

Kindheit oder Was noch zu finden ist

Es konnte immer nur der Garten sein, der von wandernden Lichtern durchbrochene Schatten der Buchenhecke, der Pavillon, die Laubhütte unter den Birken oder das abendliche Solo des böhmischen Trompeters, der im Haus nebenan Gärtner war, es konnte, beschrieb sie ihre Kindheit, nur der Garten sein, und ihre Sätze waren aus einem Lied, so, als wolle sie alles selber nicht mehr glauben und finde doch keine vollkommenere Wahrheit. Und auch das große, weiße, stets sommerlich gestimmte Haus bekam seine Strophe. »Es war«, hatte Katharina an Annamaria geschrieben, die jüngste Tochter, »es war ein entlegener Ort in einer entlegenen Zeit. Ich weiß nicht, ob Du mich verstehst. Es ist ja auch nicht sehr genau. Meine Erinnerung hat das Haus in Klotzsche und den großen Garten als eine Insel bewahrt, als das Bild einer Insel. Und oft, wenn ich glücklich war, dachte ich an diese Insel und hatte das Gefühl, ein solches Glück vielleicht doch wieder zu finden, später, viel später.«

Katharina Wüllner wurde am 7. Februar 1902 in Klotzsche bei Dresden geboren. Sie war das jüngste von vier Kindern, und die Geburt wurde von dem Fabrikanten Wüllner in den im Parterre des weitläufigen Hauses liegenden Gesellschaftsräumen mit einigen Kumpanen drei Tage und drei Nächte gefeiert, ohne daß der fast zwergenhaft kleine Mann den wimmernden Gegenstand des Festes angesehen und seiner Frau mehr als nur einen Besuch abgestattet hätte. Susanne Wüllner, immer wieder aus einem fahrigen Schlaf auftauchend, hörte von fern den Lärm, das Gegröle, das Singen, und sie bat die Pflegerin, sämtliche Türen im ersten Stockwerk zu schließen, damit hier oben niemand behelligt werde.

Sie lag, hochgebettet, in ihrem Zimmer, eine schöne, bleiche Person, die dunklen Augen aufgerissen, als falle sie von einem Schrecken in den andern, ihr schwarzes Haar übers Kissen gebreitet; sie empfing häufig den Arzt, ließ sich das Kind bringen, gab den anderen Kindern Empfehlungen für den Tag, dies alles mit leiser Stimme, auf die jeder gern hörte. Elle, der Ältesten, vertraute sie die wichtigsten Pflichten an. Die Zwölfjährige, zu groß für ihr Alter, frühreif, oft hochfahrend und eigensinnig, hielt die Verbindung zum Haus, zur Küche, auch zum Vater, dem sie am nächsten war. »Ihr fehlt mir alle«, hatte er an seine Frau aus Bad Pystian geschrieben, wo er sich zu einer längeren Kur hatte aufhalten müssen, »aber Elle wünsche ich mir her, mitsamt ihren Wutausbrüchen; sie versteht mich, sie fühlt wie ich.« Sie wagte sich lachend unter die angeheiterten und übermüdeten Männer, flüsterte dem Vater Wünsche der Mutter ins Ohr, die er heiter aufnahm und ausschlug: Sag ihr, und er war immer laut, machte sich mit seiner Stimme größer, sag ihr, es geschehe ihretwegen und des Kindes wegen, außerdem würden sie alle das Haus bald verlassen, auf den »Weißen Hirsch« fahren: Luft schnappen, Mädchen, Morgenluft!, und sie ließ sich von seinem Lachen anstecken, umarmte ihn, fand ihn abenteuerlich, den zierlichen Mann, dessen Bewegungen tänzerisch wirkten, ein Künstler, kein Kaufmann, sagte man über ihn und fürchtete sich dennoch vor seinem merkantilen Geschick, denn er hatte schließlich aus einer Apotheke einen Konzern gemacht, drei Fabriken, zwei in Dresden, eine in Bodenbach, ein erfinderischer Kopf, der der Schönheit ergeben war, Duftwässer und Cremes herstellte, vor allem aber die weitberühmte Combella-Gurkenmilch. Ich streichle Millionen von Weibern, rief er manchmal, ein zärtlicher Freund. Ja, ich versteh. Geh hinauf zu deiner Mutter und richte ihr aus, es werde sich bald Frieden einstellen. Das Fest geht zu Ende.

Die Männer gehen, ihre Stimmen sind im Garten zu hören; sie lachen; der Lärm entfernt sich; das Haus atmet auf. Man hört das Weinen des Säuglings, das beruhigende Summen der Kinderfrau, Rufe der Mutter, auch der Kinder. Licht dringt aus dem Garten durch die Fenster, ein leichtes, in Wellen sichtbar werdendes Grün, »ich habe dieses Licht nirgends wieder gefunden, ich habe es eingeatmet, es machte satt und heiter«.

Sie wurde in der Dorfkirche von Klotzsche getauft, Katharina Susanne Leonore, Paten waren ein Bruder des Vaters und dessen Frau, die ihr später nie begegneten, die nach Südamerika auswanderten, gelegentlich absonderliche Geschenke schickten; die Wüllnersche Familie war zahlreich vertreten, von den Angehörigen der Mutter war nur einer gekommen, ihr Bruder, der Pharmazeut und Sänger David Eichlaub, der sich nicht, wie sie, hatte taufen lassen, noch vor der Kirche spöttische Bemerkungen machte, die sein Schwager lachend quittierte, denn er sei ohnedies Atheist und halte dies alles für eine Fortsetzung frühzeitlichen Schamanentums, worauf ihm David widersprach, doch Wüllner hörte nicht darauf oder sagte: Na, mit eurem Glauben, von dem wir ja alles haben, mein Lieber, will ich mich gar nicht erst anlegen. Also schreiten wir zur Taufe.

Onkel David sang.

Der Pfarrer war gerührt.

Susanne Wüllner weinte. Sie hatte gesagt: Das ist mein letztes Kind.

Nur das Kind gab keinen Laut, als sein dünnes schwarzes Haar von Wasser feucht wurde. Jetzt hatte es Namen, mit denen es sich abfinden, in die es hineinwachsen mußte. Onkel David trat ein zweites Mal an die Empore, erschreckte alle, denn er hatte nicht angekündigt, was er vorzutragen beabsichtigte, und die Orgel war seiner Melancholie auch nicht gewachsen, als er das erste Lied aus der »Winterreise« sang, »Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus«. Wenn das nur kein böses Omen wird, befand jemand aus dem Wüllnerschen Clan, und der Vater des so besungenen Kindes schimpfte nach dem Kirchgang: Daß dich der Teufel auch immer reitet, David, was kann das Kind dafür! Nun fange nur nicht an zu philosophieren! Was David nicht tat, er nahm vielmehr das Kind aus den Armen der Mutter, trug es vorsichtig der Gruppe voraus, die Allee entlang, bis zum Eingang in den Garten; es sei doch ein Park, sagte Wüllner, aber seine Frau bestand darauf, die weite, das Haus umschließende Anlage »Garten« zu nennen. Der Onkel trug die Nichte, er wiegte sie, summte die Arie des Figaro, wendete sich gelegentlich den ihm folgenden Eltern zu, zeigte das Kind.

Es sei ein sonniger Tag im späten Mai gewesen.

»Georg, er war heute von gemütvoller Courtoisie«, schrieb Susanne Wüllner ihrer uralten Mutter in Breslau, »so rücksichtsvoll wie seit langem nicht, aber er hat auch seine Männerfestivität gutzumachen. Wetterwendisch ist er wie je.«

Katharina bekam ein Zimmer im zweiten Stock, unterm Dach; es blieb ihres; später wurde ihr die nebenan liegende Kammer zugeteilt, so verfügte sie über eine kleine Wohnung.

Was sie weiß, was sie wußte, danach erzählte, erfüllt von einem Heimweh, dem sie nachgab: die Gesichter, die sich über sie beugten, hell von den Sonnenstrahlen, die durch die gerafften Musselingardinen fielen, das Gesicht der Mutter, deren Stimme sie genoß, die sie, wann immer es ging, hören wollte; die Kinderfrau, Gutsi, die mit lustigen Versen und Liedern beruhigen konnte, ein derbes, aufmerksames Gesicht, in dem über einer Himmelfahrtsnase wäßrige blaue Augen schwimmen. Immer rief es: Gutsi! Wo bist du, Gutsi? Mein Teddy ist weg! Komm, Gutsi, hilf! Es ist mir alles verdorben, die Farbe verläuft! Und Gutsi vermochte jederzeit zu helfen, sie war, im Grunde, ihr vertrauter als die Mutter, die sich manchmal entzog oder mit dem Vater verreiste, die aus unerfindlichen Gründen fremd werden konnte, weit weg war, fast unerreichbar; »ma bonne maman«, pflegte Ernst sie anzureden, ganz ohne Spott, in einer Liebe, die eine gewisse Distanz nicht aufgeben konnte, aber Katharina sagte Mummi zu ihr, fand ihre Wärme, ihre Einsamkeit: Mummi, mußt dich nicht grämen, nein.

Sie rennt atemlos durch das Haus, hinunter, über die Empore im ersten Stock, hinunter, steht in der Halle, die durch beide Stockwerke reicht, ein seltsam kubischer Kuppelraum, schreit, fürchtet sich vor Gespenstern, die ihr Dieter eingeredet hat, Gutsi kommt, Mummi kommt, beide Frauen mühen sich um sie, schließen sie wechselseitig in ihre Arme, und sie genießt die Wärme, die Hilfe, die alle Angst austreibt. Jetzt ist es gut. Ja, es ist gut, und der Vater erkundigt sich nach dem Ungemach, tröstet ebenfalls, zaubert aus der Tasche ein Täfelchen Schokolade, das Papier riecht ein wenig nach Tabak, sie wird, wieder auf dem Zimmer, auf dem Fensterbrett sitzend, daran schnuppern, weil es ein Geruch ist, den Frauen nicht haben.

Sie ist klein, zierlich, wächst nicht so rasch wie Elle. Das volle Haar hat sie von der Mutter. Es wird bald in lange »Schillerlocken« gelegt werden, was ihr gefällt. Sie findet sich hübsch, schaut in den Spiegel, achtet auf ihre Kleider. Dieter, den sie vor allen anderen liebt, »ihr Bruder«, schimpft sie »etepetete«, sie macht sich nichts daraus, denn er findet sie auch wieder »süß«, führt sie die Straße entlang, auf den Dorfplatz, sagt, den Weg in die Fremde treibend, als gehe es um neue Kontinente: Dort liegt Loschwitz. Und dort, dort liegt Dresden!

In Dresden war sie: auf der Prager Straße, und in der Fabrik, an einem Sonntag im Zwinger, wo Mummi sie auf einer steinernen Brunnenfigur reiten ließ.

Sie versteckt sich im Gartenpavillon, hört die Rufe der Suchenden, Katharina, Kathi, meld dich doch, Kind!, wo bist du?, rührt sich nicht, bis Dieter oder Ernst darauf kommen, sie könnte sich im Hüttchen versteckt halten, und einer der Jungen die Tür aufreißt: Du bist eine!, sie herauszieht: Gefunden! Wir haben sie, alles lacht. Aber du hättest dich doch melden können, Kind! wirft Gutsi ihr vor. Ja, ja, schon.

»Ich habe manchmal Anfälle von Sentimentalität«, trägt sie im September 1932 ins Tagebuch ein, »dann denke ich mir Landschaften oder Räume aus, ganz bestimmte Situationen, in deren Mittelpunkt ich stehe, doch allein, dann wieder spüre ich Zärtlichkeit, oder ich singe ganz bestimmte Melodien, wie ›Ach, ich habe sie verloren‹, oder den Anfang von Tschaikowskis Klavierkonzert; es ist ganz schön verrückt. Mir behagen solche diffusen Stimmungen.«

Sie feiern ihren vierten Geburtstag. Vater war lange verreist gewesen, unerfindliche Störungen waren über den häuslichen Alltag hereingebrochen, die Eltern hatten gestritten, Gutsi war unruhiger als sonst, Elle verfluchte den »gottverdammten Stall«, in den sie hineingeraten sei, was Gutsi aufbrachte, eine Sechzehnjährige müsse wissen, wie sie sich zu benehmen habe, es sei unwürdig, sich dermaßen zu äußern: Nein, Elle, das geht zu weit, du hast dich wie eine junge Dame zu benehmen.

Und die da unten? schrie Elle.

Laß sein. Es geht uns nichts an, sagt Gutsi, hat Tränen in den Augen, schnauft. Es geht alles seinen Gang. Das war ihre Lebensregel. Sie brachte sie zu allen Gelegenheiten an, hatte ohne Zweifel immer recht.

Vater hatte das Haus verlassen, Mutter zog sich zurück, gab sich wenig mit den Kindern ab, Elle brauchte sie nicht mehr, sie war bald siebzehn, ging aufs Lyzeum, hatte beschlossen, Malerin zu werden, nach Hellerau zu ziehen, was ihr niemand ausredete, auch niemand glaubte; Dieter, ein Jahr älter, hatte die Reifeprüfung hinter sich, wollte in Leipzig Mathematik studieren; Ernst, versponnen in abstruse Pläne, vierzehn, ein Wachträumer, sah sich in Afrika als Tierfänger oder als Berater des Königs. Ihr werdet schon sehen, durchbrach er wütend ihren Unglauben, ihr habt geene Ahnung, sein Sächsisch übertraf das von Gutsi.

Sie feierten Katharinas vierten Geburtstag. Georg Wüllner war von einer »Forschungsreise« aus Amerika heimgekehrt, voller Ideen für seine Fabrikationen, er habe neuartige Essenzen entdeckt, die, das bezweifle er nicht, Mode würden. Es hatte sich, schien es, alles eingerenkt.

Auf dem Rasen zwischen Haus und Pavillon war eine Kindertafel gedeckt, Mädchen, gleichaltrige und ältere, aus der Nachbarschaft eingeladen, Gutsi dirigierte, zwei Lohndiener trugen auf, Peter, der Gärtner, und Asta, die Köchin, herrschten, nur Vater fehlte.

Die Geschenke türmten sich im Gras, Puppen, Kleider, Puppenkleider, eine Spieluhr von Mummi.

Sie fragte, wo Vater denn sei.

Unterwegs, er habe Wichtiges vor, für dich, Kathi, allein für dich.

Sie zappelte derart, daß Gutsi ihr einen Klaps gab.

Beruhige dich, er wird kommen. Nun trinke erst einmal die Schokolade und unterhalte deine Freundinnen, ja?

Ach, das ist ein Quecksilber! Und das Getuschel der Großen. Sie läuft in den Pavillon, schlägt die Tür hinter sich zu, kuschelt sich auf den Diwan, wünscht sich Vater her, bis fröhlicher Lärm sie hinauslockt. Vater kommt auf sie zu und führt ein schwarzes Pony, das brav neben ihm hertrottet: Kathi, komm! Kathi, schau! Das ist für dich! Pechrabenschwarz! Es ist für dich! Setz dich drauf!

Vater hebt sie hoch, sie klemmt den Pferderücken zwischen die Beine, flüstert: Halt mich fest, Papa, seine Hand drückt sie sanft auf den schaukelnd-lebendigen Sitz.

Das Pony wurde Alexander getauft, bekam ein Gatter hinter dem Haus, einen Stall für die Nacht, später ein Wägelchen. Katharina lernte rasch reiten, hatte das Tier zwölf Jahre, bis in den Krieg hinein, dann wurde es fortgebracht.

Sie wünschte bei Alexander zu schlafen, es wurde ihr ausgeschlagen, so stand sie am nächsten Tag früh auf, vor Gutsi, schlich sich in den Garten, setzte sich vors Gatter, sah, schüchtern noch, dem Tier beim Weiden zu.

Niemand mußte sie die Jahre anhalten, Alexander zu pflegen. Er war ihr Gefährte, ihr Stolz.

Es war, erzählte sie ihren Kindern, mein schönstes Geschenk, durch nichts zu überbieten, eine gewagte Überraschung, die Vater gelang.

Das, was gewesen war, versickerte in ihr, Bild für Bild, schon aufgehoben, schon für später. Als sie alles hätte zurückrufen können, blieben Scherben. Einzelne Szenen, bitterer und genauer: Vogelfutter, das in einer heruntergekommenen kalten Fabrikwohnung von Mummi in Tüten eingewogen wird, noch eine Spezialität von Vater.

Komm heim. Geh weg.

Nur den böhmischen Trompeter von nebenan hört sie, immer wieder, die nächtliche Sentimentalität, Moldau und Elbe, sieht sich durchs Haus laufen, die geschwungene Treppe, fühlt das kühle Geländer an der Handfläche, das Geländer ist viel zu hoch, sie stößt gegen die Haustür, ruft nach Gutsi, tanzt über den Rasen, der nach ständigem Sommer riecht, ist vier Jahre alt, besitzt ein Pony mit rotem Sattel.

Noch fehlt die Landschaft, noch sind die Städte unbekannt.

[Menü]

2.

Der Vater oder Fünf Hände im Schreibtisch

Von Georg Wüllner wurde gesagt: Hätte er nicht eine Frau gefunden, die so klein ist wie er, eher noch eine Daumenbreite kleiner und schön überdies, wäre er an Großmannssucht zugrunde gegangen; so hat er seine Energien und Phantasien wenigstens teilweise mit Vernunft und Erfolg angewandt. Er war klein, 1,62 Meter stand in seinen Papieren, aber er hatte sich um mindestens drei Zentimeter hochgemogelt. Dennoch machte er einen durchaus »ausgewachsenen« Eindruck, maskulin und souverän, und es war deutlich, daß jeder Mann, der ihn nicht ernst nähme, mit bösen Folgen zu rechnen hätte. Perkeo hatten Freunde ihn auf der Universität gerufen. Sein Kopf wirkte merkwürdig mächtig: unter dem dichten Haar eine zu hohe und zu runde Stirn; unter den Augen dunkle Ringe, die, wie auch nahe Bekannte fanden, dem nicht sonderlich zurückhaltenden Lebenswandel zuzuschreiben seien – eine falsche wie verständliche Erklärung, es war vielmehr eine physische Eigenart, die schon dem Fünf- oder Siebenjährigen Wurmkuren eingetragen hatte, ohne daß je Würmer abgegangen wären oder die Schattenringe schwanden; die Schläfen unter dem straff nach hinten gekämmten Haar (geglättet mit hauseigener Pomade) schienen eingefallen, hochempfindlich; auf die Nase bildete sich Wüllner etwas ein, auf ihren schmalen, geraden Rücken; der Mund allerdings war klein.

Er kleidete sich stets sorgfältig, à la mode, suchte mit Vorliebe seinen tschechischen Schneider in der Neustadt auf, auch weil er dort klatschen konnte, »kurte« seit Jahren allein, zumindest nicht in Begleitung seiner Frau, in Karlsbad, Franzensbad oder Pystian, und war seiner Affären wegen eine von der Dresdner Gesellschaft gehätschelte wie gefürchtete Figur.

Katharina liebte ihn sehr. Er bewegte das Haus, sein gewaltiges, Freude verschleuderndes Gelächter zog sie an, wann immer er daheim war, und sie besaß bald das Privileg, ihn in seinem Arbeitszimmer zu besuchen, »nur stille mußt du sein, Mäusekind«, ihn bei seinen Versuchen zu beobachten. Er zauberte. Das wird gut, hörte sie ihn, das läßt sich formidabel mischen, die Weiber werden weg sein. Sie folgte wortlos der Arbeit des Vaters, sah zu, wie in den größeren Gläsern Tinkturen, milchene Substanzen, Schlieren zogen, geheimnisvoll und ekelhaft. Er bewegte sich spielerisch, hüpfte bisweilen von einem Fuß auf den anderen, rieb sich die Hände, den Kopf zur Seite geneigt. Keinen Moment hielt er still; das gehörte zu ihm. So wird sie ihn erinnern.

Wenn er wollte, schwelgte er im Sächsischen, doch er sprach ebenso Hochdeutsch ohne Anklang wie ein fehlerfreies Französisch und Italienisch. Seine Sprachbegabung führte er auf seine Herkunft zurück, Ungarn und Italiener, ein paar Sachsen auch, mehr Bayern jedoch und Tschechen. Obwohl Katharina viele seiner Verwandten kennenlernte, wurde sie nie schlau aus diesen Leuten: ohne Abenteuer und Katastrophen kamen sie offenbar nicht aus. Dankbar grüße ich die Janitscharen, Magyaren und Mongolen unter meinen Vorfahren !, hatte er bei einer Geburtstagsrede ausgerufen und nicht wenige in Verlegenheit gesetzt. Er konnte, in die Enge gedrängt, auf Konventionen pochen; im Grunde war er frei von ihnen, setzte sich über gesellschaftliche Spielregeln hinweg.

Der Großvater Wüllner hatte in Penig eine Apotheke besessen, diese aber »sozusagen mit Frau und fünf Knaben« verpachtet und sechs Jahre als Schiffsapotheker gedient. Die Kinder konnten hernach Dutzende fabelhafter Geschichten ihres Vaters weitererzählen, ihren Vater kannten sie kaum, um so mehr die Mutter, die, unter hysterischen Anwandlungen, sie in Zucht und Ordnung hielt, was dazu führte, daß drei der fünf Jungen früh durchbrannten und nicht zu bewegen waren, standesgemäße Berufe zu ergreifen. Auch Georg Wüllner waren Schule und Universität nur erhalten geblieben, weil er allzu häufig kränkelte und auf die Fürsorge der Mutter angewiesen war. Das ferne Allotria der Brüder übertrug er auf zu Hause, und die Verwünschungen seiner Mutter gingen tief. Als der Vater endgültig abgemustert hatte, übernahm er die Apotheke wieder, vertrieb, mit Erfolg, zahlreiche hausgemischte Mittel, von denen er schlankweg behauptete, Katzendreck habe mehr Wirkung als dieses Zeug, aber wenn’s um Glauben und Krankheiten gehe, könne man mit Wind heilen. Er starb mit zweiundfünfzig Jahren, hinterließ die Apotheke und die Fabrikation, so daß die Familie fast ohne Sorgen in die Zukunft planen konnte.

Katharina lernte ihre Großmutter noch kennen; sie wich der wehleidigen, sich oft mit dem Vater streitenden Frau aus. Katharina wurde in das Haus in Klotzsche hineingeboren; nur Dieter hatte noch die enge Wohnung in Altstadt gekannt, über der Apotheke, in deren Küche kaum gekocht werden konnte, da Wüllner dort experimentierte, mit Glück, wie sich herausstellte: Produktion und Vertrieb seiner Schönheitsmittel mußten bald erweitert, Fabrikgebäude gemietet werden. Das Haus in Klotzsche hat er auf einem Spaziergang entdeckt; in langwierigen Verhandlungen gelang es ihm tatsächlich, die Besitzer hinauszureden und die Villa zu kaufen. Alles andere überließ er seiner Frau.

Aber für Katharina war er nicht nur der Vater, der seine Kinder, ohne Anlaß, mit verrückten Geschenken zu überraschen liebte, der sein Haus nicht führte, sondern der immer wieder Heimkehrende, der Erzähler, über den erzählt wurde, der Egoist, der die Mutter in die Enge trieb, sie mit Scheidung bedrohte oder Flucht: Was soll ich denn hier, Susanne, wo mich das Behagen ausdörrt. Du machst, weil es dir genehm ist, alles ruhig. Die Kinder hörten die Auseinandersetzungen, kuschten, nur Dieter traute sich bisweilen einzugreifen, wurde zurückgewiesen, niemanden gehe das etwas an. Die Eltern hatten recht, denn ihre verquere Gemeinschaft hielt.

Ich liebe sie mehr denn je, hatte Wüllner später zu Katharina gesagt, als sie seine Weibergeschichten auswendig wußte, ihn lachend zurechtwies und er sich auf sein Alter berief: Wer will mich jetzt noch haben außer eurer Mutter – so perfide bin ich, wie?

Ihr fallen die Hände ein, diese widerwärtigen Abgüsse aus polierter Bronze, die er in einer Schublade seines Schreibtisches verschlossen hielt, bis Mutter sie zufällig fand, sie aus der Schublade holte, nebeneinander auf dem Schreibtisch aufreihte, fünf rechte Hände, sehr unterschiedlich, die eine schmal, die andere ein wenig grober, mit heraustretenden Adern auf dem Rücken, doch eindeutig Frauenhände – auf ihren Mann wartete, der, als er spätabends kam, sie vor den Händen sitzend fand, freilich nicht aus der Fassung geriet, sondern sich in Gelächter flüchtete: Welch ein Arrangement, du und die Hände dieser Damen; Susanne sagte, sie schäme sich, vor allem über seine herzlose Reaktion, sie halte das nicht für komisch, worauf er den Mantel über die Couch warf, sich einen Stuhl an den Schreibtisch zog, ihr gegenübersaß, als sei er ein Besucher seiner selbst: Willst du es denn genau wissen, Susanne? und, als sie nicht antwortete, mit leiser Stimme begann: Sie sind nicht in der richtigen Reihenfolge nebeneinandergelegt, Susanne, darf ich dir helfen? Er beugte sich vor, begann die Hände umzuordnen: Ich will dich um Himmels willen nicht quälen, also unterbreche mich, wenn ich dich enerviere; doch du hast es ja gewußt, wenn nicht von mir, dann von anderen – oder wenigstens geahnt.

Er steht auf, schaut auf die Abgüsse (wobei er auf den Absätzen wippt: eine Angewohnheit, die ihn größer machen soll): Ich gebe zu, von gutem Geschmack zeugen diese Dinger da nicht, nein, für mich sind es Trophäen, die der Erinnerung nachhelfen sollen, aber es gelingt ihnen nicht.

Sie sah ihn, mit einem Mal, direkt an, sagte: Manchmal habe ich den Eindruck, wie jetzt, daß du nicht normal bist.

Er setzt sich wieder. Es kann sein. Willst du mir zuhören? Sie nickt. Ganz ohne Philosophie, Susanne, ich schätze diesen Schmus nicht, gewissermaßen nur die tatsächlichen Angaben zu den Fundstücken, die vor dir liegen.

Er spricht nun wie ein Revisor. Beginnen wir mit der ersten Hand. Von dir aus gesehen, links.

Sie unterbricht ihn: Meinst du wirklich, Georg, ich wollte mir deine Märchen anhören?

Er sieht nicht auf, schiebt die Kunsthände noch mehr zusammen, sagt: Es werden keine Märchen sein, Susanne.

Sie lehnt sich zurück, lädt ihn mit einem »bitte« ein, zu beginnen.

Hier, diese Hand unterstrich die Worte Emilia Galottis. Es ist achtzehn Jahre her, wir waren eben ein Jahr verheiratet, 1889, entsinnst du dich, wir sahen die Teschner gemeinsam, eine wunderbare Emilia. »Gewalt! Gewalt! wer kann der Gewalt nicht trotzen? Was Gewalt heißt, ist nichts: Verführung ist die wahre Gewalt. – Ich habe Blut, mein Vater; so jugendliches, so warmes Blut als eine. Auch meine Sinne sind Sinne. Ich stehe für nichts. Ich bin für nichts gut.« Ich höre es noch, ich kann es auswendig. Ein wenig später lernte ich sie auf einem Bankett kennen. Du hattest, glaube ich, Migräne und ließest dich entschuldigen. David war zufällig zu Besuch und begleitete mich. Er verließ das Fest früher. Ihm war, wie er mir später sagte, die Situation peinlich. Ich fragte sie, als das Bankett sich aufzulösen begann, ob ich sie nach Hause bringen dürfe. Sie ließ ihre Droschke vorfahren, bat mich, vor ihrer Wohnung angelangt, sie hineinzubegleiten. Das Verhältnis dauerte mehr als drei Jahre. Wußtest du davon?

Ja.

Von wem?

Ist das nicht egal?

Ja.

Elise Teschner sei, erzählt er, schuld an allen diesen Händen. Als sie die Maria Stuart probte, zu Hause, vor den fünf mannshohen Spiegeln im Schlafzimmer, habe er sich allein auf ihre Hände konzentriert, und er habe ihr, als sie sich erschöpft in den Salon zurückzog, gesagt, daß ihre Kunst in der Beredsamkeit ihrer Hände liege; sie habe ihm zugestimmt, sei aufgestanden, habe, aus dem Fach eines Kommödchens, diese Hand, »diese Hand!«, genommen, sie vor ihn auf den Tisch gelegt und gesagt: Du kannst sie haben.

Soll ich fortfahren, Susanne?

Aber ja.

Er schob die Hand Elise Teschners zur Seite.

Hast du sie wiedergesehen?

Einige Male in Berlin. Sie ist zum zweiten Mal verheiratet, mit einem Offizier von Adel; wir sehen uns manchmal, verstehen uns gut.

Und die zweite Hand?

Sie gefällt mir nicht. Sie hat mir nie gefallen. Sie ist grob, siehst du?, die Fingerkuppen sind zu breit.

Es ist eine erfahrene Hand, nicht mehr ganz jung.

Du kennst sie, Susanne?

Ja.

Sie gehört Marianne Winterhoff.

Ich weiß.

Du hast es gewußt?

Ja, mein Lieber, vom ersten Tage an.

Es sei eine zähe, zum Schluß hin ungute Begebenheit gewesen. Es habe keinen Anfang gegeben, er sei hineingeschlittert, zwar habe er mit ihr geflirtet, doch nicht allein mit ihr.

So bist du nicht, Georg, nein.

Sie hätten sich gelegentlich, auf Gesellschaften, bei Kreuzkamm, in der Oper getroffen.

Sie ist fast zwei Kopf größer als du.

Das ist ein wenig übertrieben.

Zufällig hätten sich Winterhoffs zur selben Zeit in Karlsbad zur Kur aufgehalten wie er. Er sei ihnen im Hotel Pupp begegnet, sie hätten gemeinsame Ausflüge, Abende geplant. Eine Depesche habe Winterhoff nach Dresden gerufen.

Er ist ein Wichtigtuer, Susanne, er meint, ohne ihn stürze die Welt zusammen, wenigstens seine Farbenfabrik. Aufgeregt, von irgendwelchen Fehldispositionen seines Prokuristen faselnd, reiste er ab, Marianne empfahl er meiner Obhut. Allmorgendlich holte ich sie ab. Wir spielten, gaben das Interesse für den anderen nur in Andeutungen zu erkennen, reizten uns mit Doppeldeutigkeiten, mitunter machte sich mich lächerlich, indem sie durch ihre Kleidung, ihre Hüte und Schuhe ihre Größe betonte. Ich spürte dies wohl, doch meine Wut war gemischt mit Begierde. Ich war nicht der erste, mit dem sie ihren Mann so unverhohlen betrogen hatte. Der wiederum, völlig verstrickt in seine Geschäfte, merkte nichts, wollte nichts merken. Er ist ein tüchtiger Hanswurst, sagte sie, wenn die Rede auf ihn kam.

Wüllner erwartete, daß seine Frau ihn unterbreche, doch sie half ihm nicht aus der wachsenden Verlegenheit.

Wir hatten den Kutscher weggeschickt. Mehr als eine Woche war vergangen. Sie erwartete ihren Mann für den nächsten Tag. Es mußte sich entscheiden, wir beide wünschten es. Wir hatten den Kutscher weggeschickt, in der Nähe von Ellbogen. Wir gingen einen Waldweg hoch, sie stolperte dann und wann, ich griff ihr unter die Arme, half ihr, dann drückte sie sich gegen mich, und wir fielen zu Boden, rissen uns hin, alles vergessend.

Er war aufgestanden, ging vor den Bücherschränken hin und her.

Ich finde es ekelhaft, Susanne, laß mich aufhören.

Kam Winterhoff am nächsten Tag?

Ja

Und mit eurer Liebelei war es zu Ende?

Im Gegenteil – Wüllner redete nun wieder leicht, es war ihr abermals gelungen, ihm die Hemmung zu nehmen, ihm den Eindruck zu geben, er erzähle von Alltäglichkeiten.

Wir trafen uns in ihrem Haus. Wir hielten uns nicht auf. Es war das Abenteuer, unsere Antwort auf den Anstand, dem wir hätten verpflichtet sein sollen. Aber es konnte nicht lang dauern. Wir kehrten zurück in die Gesellschaft, für die unsere Affäre eine Andeutung blieb. Merkwürdig ist nur, daß wir einander eigentlich vergessen haben. Begegnen wir uns jetzt, stört uns keine Erinnerung.

Susanne Wüllner sagte: Wie albern. Und die Hand?

Wie meinst du?

Wie kamst du zu ihrer Hand? Marianne Winterhoff hat, wie ich sie kenne, sich nicht leicht zu einer solchen Geschmacklosigkeit überreden lassen.

Wir hatten uns in Loschwitz verabredet. Sie wollte eine Kunstweberin besuchen, ich führte sie zu dem Bildhauer, der Elise Teschners Hand die Form abgenommen hatte. Seine Arbeiten gefielen ihr, ich zeigte ihr einige Abgüsse, fragte sie, ob sie ihre Hand nicht auch »verewigen« lassen wolle. Sie sah mich verwundert an: Weshalb die Hand? Ich schmeichelte ihr, ihre Hände seien schön.

Und diese, die dritte? fragte Susanne, sie ist nun wirklich hübsch, sehr zart, eine Kinderhand.

Ja, eine Kinderhand.

Eine frivole Laune – oder?

Ihr Tonfall hatte sich verändert; nun wirkte sie verletzt.

Nichts von Frivolität, sagte er, viel eher ein Traum. Du kennst sie nicht; ich habe sie nur wenige Male gesehen. Es war vor vier Jahren, bei Ausbruch des Krieges in Nizza. Bertrand hatte mich eingeladen, er hatte vor, einige meiner Patente zu übernehmen. Ein reizender Bursche, kultiviert, ein aufmerksamer Gastgeber. Ich wohnte im »Negresco«. Der April fegte mit einem weichen Wind über die Uferpromenade. Ich fühlte mich ausgelassen, aufs merkwürdigste von allem frei. Am Tage nach meiner Ankunft führte mich Bertrand durch die Altstadt. Wir hatten uns vorgenommen, am Nachmittag in Anwesenheit eines Advokaten über die Lizenzen zu verhandeln. In bester Laune hatten wir uns nach dem Lunch getrennt, ich wollte eine Stunde ruhen, schlief auch ein, wachte dann schweißgebadet auf. Ich konnte mich kaum rühren, Arme und Beine waren nahezu gelähmt. Offenkundig hatte ich Fieber. Ich läutete nach einem Boten, schrieb kurz an Bertrand, bat ihn, mir einen Arzt zu schicken. Nach kaum einer Stunde kam Bertrand mit dem Arzt. Ich hatte mir eine Speisevergiftung zugezogen. Er verschrieb mir einiges, das er durch einen Hotelpagen besorgen ließ. Bertrand beruhigte mich, versprach mir, auch dich zu verständigen. In zwei Tagen könnten wir wohl die Verhandlungen zu Ende führen. Der Arzt meinte, es sei besser, eine Schwester halte sich in meiner Nähe auf. Es kamen eine ältere Frau in Schwesterntracht, deren Französisch ich nicht verstand, und ein Mädchen von sechzehn, siebzehn Jahren, die sich als Tochter des Arztes vorstellte. Ich solle sie Denise rufen. Als die Alte mich wusch, verschwand das Mädchen diskret im kleinen Salon nebenan, wartete, bis die Frau sie rief.

Die alte Frau redete auf mich ein, ich verstand kein Wort. Mühsam schüttelte ich den Kopf, jede Bewegung schmerzte. Denise dolmetschte. Es sei, habe die Schwester gesagt, mit einem neuen Fieberanfall zu rechnen; ich solle mich nicht sorgen. Sie beide würden sich in der Wache ablösen. Das Fieber kam, wie angekündigt. Gegen Abend, nur ein kleines Licht brannte, wachte ich erneut auf, mich schüttelte der Frost. Ich versuchte zu rufen, eine Hand legte sich auf meine Stirn. Denise saß neben mir. Langsam, als erwarte sie von mir nur geringe Französischkenntnisse, sagte sie: Ist Ihnen kalt, mein Herr? Ich nickte. Sie gab mir Kräutertee. Wahrscheinlich hatte ihn die Alte gebraut. Hilft der Tee? fragte sie. Nicht sonderlich. Ich sah ihr nach, als sie mit lautlosen, kurzen Schritten zum Fenster ging, die Vorhänge zuzog, zur Tür, den Schlüssel drehte, sich, ohne den entschiedenen Fluß ihrer Bewegungen zu unterbrechen, neben die Chaiselongue stellte, die meinem Bett gegenüberstand, sich das Kleid über den Kopf zog, ordentlich hinlegte, wie auch die Wäsche, die Strümpfe, nackt zurückkam, zu mir ins Bett schlüpfte, sagte, sie werde mich wärmen, es werde mir bald bessergehen.

Ihr Vater besuchte mich am Abend. Die Alte hatte Denise abgelöst. Er wunderte sich über die enorme Besserung; ich solle mich morgen noch schonen. (Am anderen Tag verhandelte ich gleichwohl mit Bertrand, das Ergebnis befriedigte uns. Der Krieg verdarb es. Ich habe seither nichts mehr von ihm gehört.) Ich bat den Doktor, Denise für ein Abschiedsessen freizugeben; ich schulde ihr Dank, sie habe mich liebenswürdig gepflegt. Er gestattete es, warnte mich, die Kleine nicht zu verführen, das komme früh genug. Wir aßen in einem guten Restaurant in der Rue Massena. Ich hatte gefürchtet, sie werde sich zurückhalten, die Erinnerung an den Vorabend werde sie befangen machen. Sie ließ sich von Dresden erzählen, von meiner Familie, der Fabrik, ihre Kindlichkeit verwirrte mich, denn oft kam es mir vor, sie wüßte von Welt und Leben mehr als ich. Sie verabschiedete sich am Park, unvermutet, sie sei mit einer Freundin verabredet, habe es vergessen, nun müsse sie sich beeilen, sie küßte mich, sagte: Nun müssen Sie eine Weile gesund bleiben, Monsieur.

Und ihre Hand? fragte Susanne, wie kommst du zu ihr?

Ich hatte ihr gesagt, beim Lunch, daß ihre Hände, nur sie mich eigentlich geheilt hätten. Sie hatte gelächelt, mir ihre Hände entgegengehalten. Sie sind klein, sagte sie. Vater sagt immer, es würden Kinderhände bleiben. Wollen Sie eine mitnehmen? Soll ich sie mir vom Koch abhacken lassen? Soll ich den Kellner rufen?

Ich wehrte belustigt ab: Aber nein, man kann Hände abgießen lassen, von einem Skulpteur.

Dann wird sie kalt sein, nicht mehr heilen können, sagte sie.

Aber ich könne mich erinnern.

Nach Wochen kam ein Paket mit dieser Hand, ohne begleitenden Brief.

Die Erzählung hatte ihn erschöpft, dennoch zufrieden gestimmt. Er wolle jetzt zu Bett gehen. Als er sich erhob, drückte ihn Susanne in den Sessel zurück. Und diese beiden Hände, Georg?

Er zeigte auf die vierte Hand, aus einer Distanz, die er spielte und die sie merkte: Sie ist groß, rauh. Es war nicht viel. Ein Zimmermädchen aus dem »Luisenhof«. Sie war derb, doch nicht dumm. Die Geschichte ging kein halbes Jahr. Ob sie denn wirklich »derb« gewesen sei, fragte Susanne, ob er es sich nicht nur ihres Standes wegen einbilde. Du bist ekelhaft, Georg, du windest dich, umerzählend, aus deinen Geschichten. Du schwindelst dich hinaus. Und die fünfte?

Sie hatte sich ihm gegenübergesetzt, wie zu Anfang, nur führte sie jetzt das Gespräch. Als er zu erzählen beginnen wollte, winkte sie ab: Du mußt sie mir nicht vorstellen. Sie hat eine Wohnung in Neustadt, die du ihr zahlst. Wie oft du sie besuchst, weiß ich nicht, ich spioniere dir nicht nach. Sie ist die geschiedene Frau eines Offiziers der Leibgrenadiere; ihre hennaroten Haare und ihr schöner Busen sind in gewissen Kreisen berühmt. Du hältst sie dir, weißt schon gar nicht mehr, was mit ihr anfangen. Es ist eine dir lästige Angelegenheit. Die Hand, nun ja, sie ist gepflegt, allzu oft manikürt aus Langeweile.

Sie strich ihr Kleid glatt, eine Geste, die ihm vertraut war, sagte: Ich danke dir, Georg. Gute Nacht.

Sie habe, hatte sie Katharina Jahre später erzählt, die ganze Nacht geheult, habe die Geschichten immer wieder nachgeredet, auswendig gelernt und sich vorgenommen, ihren Mann bei nächster Gelegenheit zu verlassen, doch sie sei zu schwach gewesen, sie habe ihn geliebt wie nie zuvor, sie habe sich geschämt.

Katharina hatte als Kind die Hände zufällig in der offenen Schublade gesehen, als sie in Vaters Arbeitszimmer sein durfte. Gutsi, danach befragt, murmelte, es sei dummes Zeug. Die Halbwüchsige erfuhr Andeutungen, vergaß sie, bis die alternde Mutter, tatsächlich so, als habe sie jeden Satz auswendig gelernt, ihr die Geschichte der fünf Hände erzählte, im Tonfall des Mannes, den sie geliebt hatte, der mittlerweile gestorben war –: Ich gebe zu, von gutem Geschmack zeugen diese Dinger nicht.

[Menü]

3.

Der Garten

Der Garten war, bis zu ihrer Heirat im Jahre 1923, Katharinas wirkliches Zuhause. Nicht die weiße Villa, die Halle, die ihr, kalt und pompös, unheimlich blieb, auch nicht ihre beiden Zimmer, in denen sich allmählich Spielzeug und alte Möbel anhäuften. Sie hatte den Garten, meinte sie, nie ganz erkunden können; würde man sie, zum Beispiel, auffordern, einen Plan von ihm zu malen, würde sie stets durcheinandergeraten, es würden »weiße Flecken«, Unentdecktes oder Vergessenes, bleiben.

Aber sie sei schon als Vierjährige »wie erlöst« gewesen, wenn sie, an Gutsis Hand, von einem Spaziergang heimkehrte und vorm Gartentor anlangte. War es verschlossen, mußte man an einer Glocke ziehen (deren eisernen Griff sie erst mit sieben Jahren erreichte), und Peter, der Gärtner, tauchte nach einer Weile mit einem großen Schlüssel auf. Von dort konnte man das Haus kaum sehen. Die Auffahrt teilte sich vor einem Findling in zwei Schleifen, die im dichten Grün verschwanden. Sie gingen, weil es so die Ordnung war?, stets den Weg nach rechts, so wie die Droschken, später die Autos fuhren. Gleich hinter dem Findling stand Katharinas Lieblingsbaum: eine uralte Trauerbuche, hinter deren herabhängenden Ästen sie sich verstecken konnte, eine nach Moos und feuchtem Holz duftende Halle.

Gutsi ruft! Ihre Rufe gehören zu den vielfältigen Geräuschen des Gartens. Wie Vogelrufe. Sie muß ihnen nicht immer gehorchen; sie lassen die Kinderfrau nah sein.

Geht sie den Weg weiter, aufs Haus zu, das allmählich sichtbar wird – doch ehe man auf den Vorplatz tritt, nie ganz, denn fortwährend verstellen Bäume und Büsche den Blick –, öffnet sich rechter Hand ein weiter, sich in sanft springenden Wellen zu einem Teich hin senkender Rasen; die wenigen Baumgruppen, die auf ihm asymmetrisch angeordnet sind, machen ihr den Eindruck, als wanderten sie langsam und würdig über das Gras.

Mit den Jahren hatte sich die Wiese verändert, Vater hatte Birken pflanzen lassen, schnell wachsende Bäume, hatte am Teich eine hölzerne Plattform zimmern lassen, auf der weiße Stühle, Bänke, Tische standen (hier wurde oft getanzt, das Holz wurde mit der Zeit schwarz und blank), einige Entenpärchen mit ihren Nachkommen schwammen auf dem Teich; in der Mitte des Wassers war ihnen auf einem Pfahl ein kleines Schloß gebaut worden mit Butzenscheiben und vielen unnützen Türmen; während des Krieges befand sich zwischen dem Teich und dem »Wäldchen«, das den Garten abgrenzte, Mutters Hühnerfarm, eine Holzhütte, die Peter ziemlich wacklig zusammengehämmert hatte, und ein Drahtverschlag, in dem das Vieh Auslauf hatte; die Hühner, Mutters Stolz – »andere müssen hungern und haben nur Steckrüben, wir haben täglich frische Eier!« –, waren von einer besonderen, kräftigen Rasse; Katharina erinnerte sich, daß sie blonde oder schwarze oder riesige Leghorn hießen. Das gackernde Volk verschwand 1922 oder 1923, Gutsi hatte darauf gedrängt, die Hühner abzugeben, denn sie hatte, gemeinsam mit Susanne Wüllner, die Versorgung übernommen, die am Ende an ihr hängengeblieben war.

Das »Wäldchen« – dort kannte sie nicht jeden Fleck, die Kinderfurcht war geblieben, die ihr Dieter eingeflößt hatte: Zwei Grizzlys hätten ihre Baumhöhle dort, und manchmal fänden sich auch Wölfe ein. Nur an Gutsis Hand hatte sie sich ins Wäldchen gewagt, obwohl Vater Dieter ausgeschimpft und ihr Mut eingeredet hatte: Was es dort an »Raubzeug« gäbe, seien vielleicht drei Mäuse und zwei Eichhörnchen, und die habe sie ja gern. Nein, Grizzlys gab es nicht, es war ihr vielfach bewiesen worden, und Dieter hätte seine Phantasien längst vergessen, wäre sie nicht, vor ihrer Hochzeit, zu ihm gekommen, hätte ihn gebeten, mit Peter die Bänke aus dem Wäldchen zu holen, sie traue sich nicht, worauf er lachte, ob es noch immer die wilden Bären seien, die sie fürchtete? Auch die Wölfe, erwiderte sie lachend, ich weiß, sie sind nicht da, aber sind sie es wirklich nicht? So kannte sie nur den Hauptpfad durch die kleine Waldung, nicht die Schlängelwege der Jungen, die verfallenen Baumhütten und die Lichtung, auf der die Buben ihre Versammlungen abgehalten hatten, geschützt vor dem Unmut der Erwachsenen, da stehe jetzt das Gras mannshoch, dem Peter falle es zu schwer, auch dort noch zu mähen.

Vor diesem gefürchteten Hintergrund, dieser brüderlich phantasierten Falle für kleine furchtsame Mädchen, hatte ihr erstes großes Fest stattgefunden; zwar hatten sie sich schon als Kinder an warmen Sommerabenden unter die Gesellschaften mischen dürfen, schön angezogen, Petits fours oder anderes Gebäck auf silbernen Schalen angeboten und waren den entzückten Schmeicheleien der Damen und Herren geschickt ausgewichen. Katharina hörte es, das Gesumme, die Musik der Kapelle, vor allem die Walzergeigen, die sie liebte, nach denen sie tanzte wie die Großen, »schau nur das Püppchen!«, das Licht der Lampions, das vom Abendwind farbig verstreut wurde, die Flammen der Pechfackeln, die Peter in die Erde gepflockt hatte – zwar wußte sie, wie hier Feste entstanden und vergingen, aber als sie im Februar ihren achtzehnten Geburtstag feierten, hatte Vater von einem »Sommernachtsgeburtstagsfest« gesprochen. Das ließe sich arrangieren, gegen die üble Zeit, Wein werde er auftreiben, an Gästen würde es nicht fehlen.

Die Kleiderfrage beschäftigte sie über Wochen, Gutsi und Mutter schlugen vor, verwarfen, sie hatte Launen und Lampenfieber, daß nur der Regen nicht alles verdürbe, und Peter ließ die Meinung des Volkes wissen: Es schicke sich nicht, in so ernster Zeit zu prassen, doch es sei typisch für die Wüllnersche Lebensführung, immer am Geschmack der Allgemeinheit vorbei; der Krieg war vor eineinhalb Jahren zu Ende gegangen. Laß sie doch meckern! Vater ließ sich nicht irritieren, er hätschelte ihre Vorfreude, indem er von einigen Überraschungen redete, sie werde staunen: Staunen wirst du, Püppelchen!, und sie war immerhin um eine Absatzhöhe größer als er, »Püppelchen!«, und versetzte das Haus in Aufregung, riß alle mit in die Vorbereitungen, die große Geheimnistuerei. Du kümmerst dich um nichts! Gutsi hatte aus Spitzen und Batist ein Kleid genäht, nach dem Entwurf von Mutter, als würdest du nie etwas anderes tragen, sagten sie bei der Anprobe; sie versuchte einen schwebenden, hochmütigen Gang.

Mutter, Gutsi und die Kochfrau belegten Brote mit Gemüsen, Hefemarinaden, mit Eiern und einem Hauch von Wurst. Wein gab es überreichlich. Lampions wurden zwischen die Bäume gehängt, Peter hatte noch einen Vorrat an Fackeln, zuallerletzt bohnerte er lauthals singend die Bretter am Teich, was Mutter für verrückt hielt, aber er tut es dir zuliebe.

Sie hatten es ihr zuliebe getan, und ehe die ersten Gäste kamen, defilierten die sieben Herren von der Opernkapelle, die Vater engagiert hatte, im Frack an ihr vorüber, stellten sich vor, verbeugten sich, die probierenden Geigen waren bald durch den Garten zu hören.

Es ist dein Fest, hatte Vater gesagt, ich werde allenfalls eine Rede halten, wenn es paßt, sonst überlaß dich dem Vergnügen, dem Tanz. Halt dich gut, Kathi, du bist der Mittelpunkt.

Wo die beiden Auffahrten sich trafen, wartete die Familie auf ihre Gäste, Dieter und Ernst waren aus Leipzig gekommen, Elle hatte für diesen Abend ihre Hellerauer Höhle verlassen, befand sich allerdings in Begleitung eines abenteuerlich aussehenden älteren Mannes, den Vater, ihn flüchtig musternd, »Trappergeierschnabel« taufte. Sie habe, erzählte sie, das Gefühl gehabt, daß ihr Arme und Beine abstürben, daß sie steif werde, sich nie mehr werde vom Platz bewegen können, sie habe keinen Namen verstanden, der ihr genannt wurde, keines der Gesichter erkannt. Aber die Spannung habe sich gelöst; als Kasimir Bülow aufgetaucht sei, habe sie gewußt, daß ihr Fest gelingen würde, gleich, was die anderen am nächsten Tag zu kritisieren hätten.

Sie hatte Kasimir durch Elle kennengelernt, er war eigentlich nicht nach ihrem Geschmack, ein stämmiger Kerl mit trägen, fast lauernden Bewegungen, das blonde Haar ganz kurz; er arbeitete in einer Druckerwerkstatt und beabsichtigte, Verleger zu werden; in der Verrücktheit seiner politischen Ansichten übertraf er Elle bei weitem; er hielt sich jedoch, geschickt, mit solchen Äußerungen bei ihren Eltern zurück, so daß Vater meinte, ihre »zweite Liebe« habe mehr Verstand und Hintergrund als der unselige Eberhard.

Die Kapelle hatte zu spielen begonnen, sie ging an Vaters Arm allen voran zum Teich hinunter, wo sie, zwischen Vater und Kasimir, dem größten Tisch präsidierte, Gutsi plötzlich hinter ihr stand und eine Stola um ihre Schultern legte. Den ersten Tanz hatte Vater, hernach war ihr gleich, in wessen Armen sie lag.

Seit wann sie Tango tanzen könne? Kasimir hatte sie an die Hand genommen, sie waren zu den Ponys gerannt, die Schatten der Tiere hoben sich vorm helleren Himmel ab, sie schnaubten, kamen tänzelnd auf sie zu, ans Gatter, sie rief leise Alexander II., der seinem Vorgänger wie ein Zwilling glich, umarmte ihn, bis Kasimir sie fortzog, es sei nicht Zeit fürs Pony, sie zum Pavillon huschten, sich auf die kleine Veranda setzten, sich küßten, auf das hölzerne Filigran des Vorbaues starrten. Was sie damals geredet hätten, sicher nur Dummheiten, wüßte sie nicht mehr, und Kasimir sei kurz darauf aus dem Hellerauer Kreis verschwunden.

Gutsi rief, rief sie zurück zum Fest, sie tanzte, bis zum Morgen, bis ein Lampion nach dem anderen ausging, die Fackeln klein geworden waren, das Lachen zum Getuschel wurde und Kasimir verschwand, nachdem er einen vollendeten Diener vor Mutter gemacht hatte; sie bedankte sich bei Vater, es war hell geworden, in der Halle tranken sie Kaffee; das war eines unserer besten Feste, sagte Mutter, und Gutsi begleitete sie aufs Zimmer, half ihr beim Ausziehen: Schlaf in den Tag, lauf uns nicht fort, Kathi. Neinnein.

Aber der Garten: Vom Zufahrtsweg ab führt ein schmaler Fußpfad rechts vorüber am Haus, unter einem Rosenspalier, das von zwei aus Stämmen geschlagenen Bänken flankiert wird, der Weg verliert sich in der »hinteren Wiese«, an deren äußerstem Rand sich das Pferdegatter befindet.

Alexander hatte bald Gesellschaft bekommen, an die Stelle seines luftigen Verschlags war ein Stall für fünf Pferde getreten, zwei große und drei kleine, die Kinder ritten miteinander aus, auch mit Freunden, Vater hatte sich ein Pferd zum Geschenk gemacht, wie er es übertrieben ausdrückte, im Krieg waren sie bis auf zwei eingezogen worden, jetzt waren es wieder drei.

Nachts, wenn die Fenster offenstanden, waren die Tiere zu hören, ihr Schnauben, manchmal ihr Wiehern, das Stampfen der Hufe auf dem Gras, das Scharren, Geräusche, die sie nie vergaß, die sie mitschleppte, von denen sie redete, als sie in Landshut neben dem Viehwaggon saßen, zwanzig Jahre später, sie auf die Weiterfahrt warteten, den zweimaligen Pfiff der Lokomotive, da sprach sie von den Pferden, »als wären wir zu Hause«.

Den Pavillon lasse ich aus, sagte sie, der hat Geschichten gesammelt, die ich nicht erzählen kann, er war die Zuflucht von Dieter und Elle, so wie Ernst das Wäldchen für sich in Anspruch nahm. Mir gehörte der Teich, die Wiese, die Ponykoppel.

Sie sagte: Die Wiese hinter dem Haus, die Apfel- und Pflaumenbäume waren Mutters Revier; sie achtete darauf, daß die Buchenhecke, die uns vom nachbarlichen Garten abschirmte, immer richtig geschnitten war: breit unten, schmal oben, fast wie eine Pyramide. Das Fest hatte fast alles aus ihrer Erinnerung ausgeschlossen, es hatte sie vergessen lassen, daß Ernst und Dieter Soldaten gewesen waren, daß Kasimir hinkte, weil ihm eine Kugel das Knie zerschlagen hatte, sie erinnerte sich nicht an Vaters wendige Ausweichmanöver, an seine Versuche, Gurkenmilch für kriegswichtig zu erklären, nicht an Mutters Steckrübenkunst in der Küche, an den Kartoffelacker auf der hinteren Wiese, die Gemüsebeete, nicht an die Schüsse auf der Straße, die den Krieg fortsetzten, und nicht an Vaters Abschiedsrede auf den Kaiser.

Sie hat den Garten nur noch einmal gesehen, nachdem die Eltern das Haus hatten verkaufen müssen. 1929 hatte sie vorm Torgitter gestanden, sich die Fremde eingeredet: Es ist nichts mehr so, wie es gewesen war.

[Menü]

4.

Ausbruch mit Eberhard

Der Anlaß war fatal: Der Krieg hatte dem Haus die Männer genommen, und es brauchte Hilfe. Für den Garten und als Ersatz für Peter, der zum zweiten Mal im Lazarett lag, fand sich Herr Kowinetz, dem seine siebzig Jahre kaum anzumerken waren und dem Susanne Wüllner die gartengestalterischen Ambitionen nur mit Mühe ausreden konnte. Für kleinere Aufträge meldete sich Eberhard Brodbeck, ein Gymnasiast aus Radebeul; er erwies sich als ein die Frauen mit seinem Charme entzückender, fauler Phantast. Herr Kowinetz fand ihn unausstehlich und schlug seine Hilfe aus. Also machte er sich im Haus, in der Küche nützlich, besorgte Gänge und unterhielt ausdauernd die Mädchen.

Die Fünfzehnjährige erlag seinem durchsichtigen Zauber. Fast alle seine Erzählungen wurden später als Schwindeleien entlarvt, doch zu Beginn schenkten sie ihm alle Glauben: Offenbar war er mit seinen vermögenden Eltern weit herumgekommen, kannte Länder des Orients und selbstverständlich Italien, Frankreich, Rußland. Es war schon waghalsig, eine ganze Familie unaufhörlich auf geheime Mission zu schicken, die dem Kaiser von Nutzen sein sollte; Mutter machte ihre Abstriche; als der Vater gelegentlich auf einem Urlaub – im dritten Kriegsjahr hatte die Gurkenmilch nicht mehr als Vorwand gelten können – dem Jungen zuhörte, lachte er und richtete ihm nachdrücklich Grüße an den Kaiser aus. Er solle die Abenteuer fürs Vaterland nicht übertreiben. Diese Sätze beschämten Eberhard, doch er fuhr, kaum hatte Wüllner die Küche verlassen, mit seinen Anekdoten fort. Katharina hatte die »Geschmacklosigkeit« des Vaters geärgert.

Eberhard hatte, obwohl er nur wenige Monate älter war als Katharina, nichts Kindisch-Unfertiges an sich, war vielmehr ein gutproportionierter junger Mann, ziemlich groß für sein Alter, mit einem schmalen, übermäßig in die Länge gezogenen Kopf. Sein Haar trug er gewellt bis in den Nacken.

Von Eberhard bekam sie den ersten Kuß.

Mit ihm hatte sie ihr Tagebuch begonnen und es fortgeführt, mit Unterbrechungen, genauer gesagt: mit Verkürzungen – nach der Geburt der Kinder pflegte sie Name, Gewicht, Größe in Stichworten anzugeben, dann die ersten Regungen, Laute (bei Annamaria war sie ausführlicher: 1929, als die Bindung zu Ferdinand lose zu werden drohte, halfen ihr die Notizen über das Wurm die Existenz in der Sackgasse zu erleichtern); mit Eberhard hatte sie die »richtigen« Tagebücher begonnen; die beiden ersten 1917/18 und 1919–1922 in Wachstuchalben, die weiteren in gewöhnlichen unliniierten Schulheften, deren Seiten sie am Rand schmal falzte, um dort die Daten einzutragen: »Er hat mich geküßt! Ich bin beinahe ohnmächtig geworden. Daß nur die Mummi nichts merkt. Die Gutsi wird schon schweigen, wenn sie draufkommt! Ja, mein Leben beginnt!«

Dieses Leben, das sie von nun an selbständig zu führen wünschte, begann mit den Überredungskünsten eines notorischen Lügners, dessen Luftschlösser für sie festen Boden hatten. Wann immer Eberhard den ohnehin raren Diensten entfliehen konnte, trafen sie sich im Pferdestall, lagen sich in den Armen, probierten, unter Furcht, es könne sie jemand überraschen, ihre Lippen aus, betasteten sich vorsichtig und stellten sich nach ein paar Minuten mit geröteten Gesichtern wieder der Öffentlichkeit, die ahnungslos blieb.

Eine sich steigernde Hektik habe sie erfaßt, die Umgebung, der sie bislang sicher gewesen sei, ging ihr verloren. Sie konnte niemanden mehr ins Vertrauen ziehen, auch Gutsi nicht, sie entfernte sich. Überdies kritisierte Eberhard ständig die Lebensführung ihrer Eltern, er fand sie aufwendig und gedankenlos. Hier stecke man den Kopf in die Goldtruhe und wisse nicht, wie schlimm es in der Welt aussähe, wieviel Armut es gäbe. Und den Krieg ignoriere man. Sie fand, was er sagte, übertrieben, schließlich waren die Männer fort, an der Front, waren, wie Dieter und Peter, verwundet worden, und hätten sie Mutters Hühner nicht, würden ihnen die Steckrüben längst über sein – sie wagte ihm jedoch nichts zu entgegnen, mit der Zeit stellte sie sich auf seine wütenden Sottisen ein, machte sie sich zu eigen. Aber sie nahm, für sich, die Eltern doch aus.

Eberhard wußte stets die neuesten Nachrichten von der Front. Katharina erinnert sich, es habe, eben im Jahr 1917, in den Reden des Burschen einen eigentümlichen Umschwung gegeben. Zuerst habe er viel von Siegen gefaselt, der Unüberwindbarkeit der deutschen Truppen, habe Hindenburg und Ludendorff vergöttert, habe eine Litanei von Schlachtennamen heruntergebetet, als Refrain höre sie noch immer Chemin des Dames, dann aber habe er die Machenschaften der Gekrönten, der Generale, der Industriesäcke durchschaut, auf dem Buckel der Völker würden sie sich am Ende verständigen, und gedemütigt, ausgeblutet bleibe das Proletariat. Die Leiden des Krieges würden seine Kräfte endgültig entfesseln. Er besuche, behauptete er, eine Debattierrunde und sei entschlossen, sich den Sozialdemokraten zu verbünden.

Sie war in eine Abwesenheit gedrängt, die ihre Wachsamkeit schärfte. Uneingestanden begriff sie, daß Eberhard kaum mehr als ein Vorwand war.

Wann immer er sich im Haus und Garten aufhielt, war sie bei ihm. Seine Deklamationen wurden hitziger, doch auch stichhaltiger, nun konnte er zitieren, nannte Namen, vor allem den Rosa Luxemburgs, die er einer Heiligen gleich verehrte, seine Gruppe hätte eine Petition an die Regierung geschickt, Rosa müsse aus der Kerkerhaft entlassen werden, niemand außer ihr wisse, wohin der Weg der arbeitenden Masse führe, sie habe die Vision, die Kenntnisse, ihr müsse man folgen. Was sein Vater denn dazu sage, fragte sie ihn, ob der Geheime Gesandte ihn nicht des Hauses verweisen würde? Aber Eberhard tat es als Bagatelle ab, was sie erst nach dem Abschied von ihm verstand: der Vater, ein Optiker, wußte nichts von den monarchistischen Heldentaten, die der Sohn ihm, noch in seiner kaiserlichen Phase, aufgelastet hatte. Nun bedurfte es keiner väterlichen Großtaten mehr; für Vater Brodbeck stand Rosa Luxemburg.

Die erotischen Sensationen bedrängten sie mehr. Sie träumte von Eberhard, auch von anderen Jungen und schämte sich dieser unbewußten Phantasien, doch sie hatte, durch ihn, einen Grad von Freiheit erreicht, der sie von Gutsi, Mutter und Vater trennte, den sie, auf andere Weise, Elle zutraute und der ihr für die eigene Zukunft wichtig schien. Vaters Geschäftstüchtigkeit, seine verrückten Unternehmungen kamen ihr nun fragwürdig vor, Mutters Häuslichkeit kleinlich. Sie beschloß, sich Eberhard »hinzugeben«, fand den Entschluß im gleichen Moment komisch, wußte aber keine andere Lösung und dachte, verschwommen, an ihre erste Periode, an den Schrecken, der, obwohl sie das Blut spürte und sie unter Krämpfen litt, merkwürdig unkörperlich gewesen war, eigentlich kein leiblicher Eingriff. Sie hatte es damals vermieden, mit ihrer Mutter zu sprechen, die Frauen, Gutsi und Mutter, hatten das Ereignis in schweigendem Verständnis hingenommen, waren ein wenig zärtlicher gewesen, Gutsi hatte ihr Mull gebracht in der Hoffnung, sie würde von selbst zu Rande kommen.

Sie malte sich aus, daß ein enges Zusammensein mit Eberhard ähnlich sein werde. Sie hat dies alles in ihrem Tagebuch beschrieben, auch was folgte, die Flucht und der hilflose Zusammenbruch Eberhards.

»2. August (1917)

Es wird sich nun entscheiden. Eberhard plant, mit mir fortzugehen. Ich werde die Familie verlassen. Ganz wohl ist mir nicht dabei, es muß ja auch keine Dauerlösung sein. Doch ein Versuch! Ich verplempere mein Leben …

Solange Ferien sind, sind wir frei. Er meint auch, wir müßten uns näher kennenlernen, richtig prüfen. Das ist wahr. Morgen vormittag, wenn Mummi in der Stadt ist, werden wir uns davonmachen. Eberhard hat in der Gartenstadt einen Neubau erkundet, der noch nicht bezogen ist. Durch ein Kellerfenster kann man hinein. Er hat da schon ein paarmal übernachtet. Wie er das nur mit seinen Eltern regelt? Das sagt er mir nicht.

Und danach? Wir werden sehen. Mummi wird sich wahrscheinlich ängstigen. Das ist mir eigentlich egal. Vielleicht kommt ihr und Gutsi alles auch nur überspannt vor.

4. August

Ich bin in einem winzigen, ganz leeren Zimmer (nein – Inhalt drei Decken, zwei Koffer und ich), knie vor dem Fensterbrett und schreibe in mein Tagebuch. Eberhard ist seit zwei Stunden unterwegs, um uns Essen zu besorgen. Ich glaube, es ist aber gar nicht der leere Bauch, sondern ein Kuddelmuddel von Gefühlen.

Das Haus ist hübsch, wir haben alle Zimmer ausprobiert, dieses hier, mit dem Fenster zu einem winzigen Garten, hat uns am besten gefallen. Auch die Küche gefällt mir, nur werden wir den Herd nicht benützen können.

Ich bin von daheim weggegangen, als wäre nichts. Niemand hat mich bemerkt. Ich weiß nicht mehr, was ich alles in den Koffer gepackt habe. Beim ›Schänkhübel‹ hat Eberhard auf mich an der Haltestelle der Elektrischen gewartet, und wir sind mit der 7 nach Hellerau gefahren. Eine Reise! So was wie eine Hochzeitsreise!! Wenn Mummi uns gesehen hätte, oder Vater; den Leuten fielen wir nicht weiter auf. Eberhard quasselte wie besessen. Ich hörte nicht auf ihn. Die Elektrische hätte in einen Tunnel fahren können, ich hätte es nicht gemerkt.

Mir fiel auf, wie linkisch sich Eberhard benahm.

Vielleicht war ihm sein Mut schon vergangen. Aber er konnte auch lieb lachen.

Ich weiß jetzt, daß es kein Glück gibt, nur Vorboten von ihm. Oder? Ich schreibe Unsinn.

Er ist weg. Gleich wird er kommen. Wir werden miteinander essen, auf dem Boden hockend wie Muselmanen. Danach werden wir unsere Arme aufs Fensterbrett legen und den Abend erwarten. Wir werden uns aneinanderschmiegen, so wie gestern abend.

Er hatte keinen Mut. Ich hatte es nicht erwartet.

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: