9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

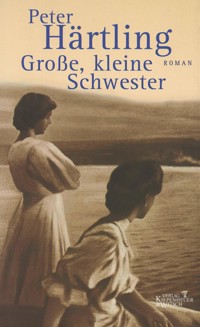

Lea und Ruth sind Schwestern. Sie stammen aus einem Ort, der einmal Brünn hieß und in dem Deutsche und Tschechen, Juden und Christen zusammenlebten. Der Faschismus und die Folgen haben dieses Leben zerstört und Lea und Ruth aus ihrer bürgerlichen Welt gerissen, in der sie unterschiedliche Wege gehen wollten. In einer von den Umständen aufgenötigten komisch- melancholischen Symbiose haben sie ihr ganzes Leben miteinander verbracht, wurden gemeinsam von Brünn nach Schwaben verschlagen, am Ende sind sie fast eins. Peter Härtling erzählt das Leben der beiden ungleichen Schwestern und wie die Zeitgeschichte dieses Leben prägte in doppelter Perspektive und gebrochener Chronologie, in der Vergangenheit und in der Gegenwart, voll Witz, Einfühlungsvermögen und Raffinesse. Welche verschiedenen Wege die Liebe geht und wie Privates und Politisches sich kreuzen und verschlingen, das kann niemand besser erzählen als Peter Härtling, dem mit Lea und Ruth zwei wunderbare Frauenportraits gelungen sind.Die Geschichte von Lea und Ruth, zweier Schwestern aus Brünn, die durch die Zeitläufe zu einer lebenslangen Symbiose genötigt werden. Am Ende verschmelzen sie fast zu einer Person. Ein Zeitroman über zwei Frauen, voller Einfühlungsvermögen und Raffinesse.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 339

Veröffentlichungsjahr: 2010

Ähnliche

» Buch lesen

» Über das Buch

» Über den Autor

» Impressum

Inhalt

I

Die Maus

II

Mizzis Hut

III

Das Teppichzelt

IV

Getrennte Wege

V

Ein Schlag

VI

Das Ende der Unzertrennlichkeit

VII

Jedes Jahr in Franzensbad

VIII

Abschiede und Anfänge

IX

Liebe

X

Hüben oder drüben

XI

Ein erster Abschied

XII

Einmarsch und Exodus

XIII

Hugo

XIV

Flieger und Fliehende

XV

Der andere Himmel

XVI

Verluste im Zeitraffer

XVII

Lea

XVIII

Das zweite Leben

XIX

[Menü]

I

KURZ NACH VIER wirft um diese Jahreszeit die Sonne, die hinter dem Dach des gegenüberliegenden Hauses untergeht, den Schatten der Gardinen ins Zimmer, ein verzerrtes Waffelmuster.

Ruth kommt aus der Küche, durchquert das Wohnzimmer und schließt die Balkontür, obwohl es noch warm ist. Für Lea das Signal, sich aufzurichten, an den Armlehnen zu zerren und den Stuhl um eine halbe Drehung zu wenden. Ächzend stößt sie den Atem aus, läßt sich in den Sessel zurückfallen. Jetzt könnte Ruth den Fernsehapparat einschalten, doch das wird sie erst Punkt sechs, so wie es die Schwestern nach einem endlosen Streit vor Jahren geregelt haben. Auch wenn die Nachrichten schon seit längerem auf sieben verschoben worden sind.

Bis die Nachrichten kommen! Nur damit die erstrittene Abmachung hält, sagt Lea diesen Satz jeden Abend. Und auch Ruths Kommentar ist bloß ein Nachhall: Ich möcht gern wissen, wieso wir sie uns antun.

Sie tauschen Sätze aus, ohne auf sie zu hören. Sie wiederholen, was sie gestern, vor einem Monat, vor einem Jahr sprachen. Die Betonung können sie verändern, nach Situation und Laune. Die Folge der Wörter, der Sätze bleibt. Manchmal allerdings werden sie von Gleichgültigkeit und Müdigkeit aufgeweicht.

Hat Ruth sich neben Lea vor dem Fernsehapparat postiert, beginnt im allgemeinen Lea mit einer rituellen Frage: Wissen möcht ich schon?

Worauf Ruth antwortet, zu antworten hat: Wenn ich wissen wollte, was du wissen möchtest, Lea, müßt ich verrückt sein.

Ohne einander anzusehen, gleichen sie sich in ihrer Haltung und in den Bewegungen an. Als sei die eine jeweils das Spiegelbild der andern. Schiebt Lea die rechte Hand bis ans Ende der Lehne, dann Ruth die linke.

Kurz vor sechs, bevor Ruth aufsteht und den Apparat einschaltet, steigern sie sich in ihrer Erwartung und Ungeduld. Lea reibt mit der rechten Hand die Lehne heiß, Ruth mit der linken. Beide schaben mit den Füßen auf dem Teppich.

Ich bitte dich, Lea, gib Ruh.

Was willst du? Ich rühr mich überhaupt nicht, sitz still und warte. Du bist nervös. Das wird es sein.

Wer sagt dir, daß ich nervös bin?

Ich sag es mir. Das wird genügen.

Aber es stimmt nicht, Lea, ich bitt dich, fang jetzt nicht zu streiten an.

Wer hat begonnen? Du oder ich?

Du.

Ich?

Ja, du.

Daß ich nicht lache.

Aber nicht Lea lacht, sondern Ruth. Sie preßt geübt ein trockenes Lachen aus der Brust und beendet damit den Wortwechsel.

Wir haben nicht mehr viel Zeit, sagt sie, was der Wecker auf dem Fernsehapparat bestätigt: Gleich wird sechs Uhr sein, Zeit für Nachrichten, die es zu dieser Stunde einmal gegeben hat, die aber nun erst in einer Stunde zu sehen sein werden.

Sie haben sich an die Veränderung nicht gewöhnt, doch auf sie eingestellt.

Lea drückt ihren Rücken noch fester gegen die Lehne, schließt die Augen, preßt die Knie aneinander und rührt sich nicht mehr. Ruth wirft ihr einen Blick zu und nickt zufrieden. Sehr langsam, sich abstützend, richtet sie sich auf, geht Schritt für Schritt auf den Apparat zu, zögert, blickt sich nach Lea um, die noch immer die Augen geschlossen hält.

Jetzt? fragt sie. Jetzt?

Sie bekommt die erwartete Antwort: Laß dich nicht aufhalten.

Lea reißt die Augen auf, als sähe sie schon ein Bild auf dem Schirm. Wir versäumen das Wichtigste, insistiert sie plötzlich.

Das Gerät ist alt. Es braucht Zeit, bis das Bild erscheint und sich festigt.

Ruth kehrt zu ihrem Sessel zurück. Lea hingegen steht auf, was ihr mühelos gelingt, nur bewegt sie sich zu hastig, zu angespannt, verrückt auf dem Couchtisch den seit Jahren nicht mehr benützten Kristallaschenbecher und überrascht sich und Ruth mit einer Feststellung, die ihr unversehens eingefallen ist: Wenn ich daran denke, wie wir noch zusammen Radio gehört haben. Es war viel intimer und spannender als vor dem Fernseher.

Beinahe auf den Zehenspitzen schleicht sie sich zur Tür, spannt den Rücken. Sie ahnt, daß sie ohne eine hämische Bemerkung der Schwester nicht davonkommen würde, hört, wie Ruth den Atem einzieht, greift nach der Klinke und ist eher erleichtert, als die quengelige Stimme in ihrem Rücken laut wird: Wenn du weiter philosophierst, wirst du nicht rechtzeitig mit dem Abendessen fertig. Soll ich, weil du plötzlich denkst, verhungern?

Wie üblich hat Ruth nach dem Mittagessen alles schon vorbereitet, die vier Scheiben Brot in Folie gewickelt, Wurst und Käse in Portionen im Kühlschrank verwahrt, so muß Lea bloß noch das Brot mit Butter bestreichen und mit Wurst und Käse belegen, die Essiggürkchen aus dem Glas in Scheibchen schneiden und in Zweierreihen das Brot dekorieren, die beiden Bierflaschen öffnen und alles aufs Tablett stellen. Bis zu ihrem Tod hat Mutter das besorgt. Es ist schon eine Ewigkeit her. Die Schwestern sind inzwischen älter, als Mutter wurde. Auch die meisten alten Nachbarn sind gestorben. Andere sind aus dem »Flüchtlingshaus« ausgezogen. Mit den neuen Mietern haben die Schwestern kaum Kontakt.

Lea wirft einen prüfenden Blick auf das Tablett, dann geht sie zum Fenster, öffnet es, lehnt sich hinaus. Die Leute kommen von der Arbeit, kaum jemand schaut hoch und grüßt. Sie darf sich nur einen Augenblick Ruhe gönnen, mehr nicht, Ruth könnte ungeduldig werden. Sie nimmt das Tablett auf, droht aus der Balance zu geraten. Die wenigen Schritte über den Flur helfen ihr, sich wieder zu fangen. Vor der Tür hält sie an. Könntest du mir bitte öffnen, Ruth?

Die Schwester hat hinter der Tür auf sie gewartet. Auf der Schwelle reißt sie ihr das Tablett aus der Hand.

Übernimm dich nicht und deck uns den Tisch.

Solange Ruth damit beschäftigt ist, lehnt sich Lea gegen den Türrahmen, reibt sich mit den Händen die Wangen, verteilt die Hitze, die vom Hals hochschießt bis zu den Schläfen.

Schwerfällig, immer wieder Atem holend, ordnet Ruth Teller, Gläser und Besteck. Lea folgt jeder ihrer Bewegungen und staunt, wie heftig sie noch immer das Kind haßt, das eine fette alte Frau wurde, die spillerige, vorlaute Schwester, um ein Jahr älter, doch in diesem Moment um Lichtjahre entfernt.

Ruth steht über den Tisch gebeugt, sieht sie von unten an. Was stehst du so blöd und tust nichts?

Entschuldige, ich hab mich vergessen.

Solang du mich nicht vergißt! Wütend drückt Ruth sich vom Tisch ab und dreht sich, ohne sich aufzurichten, um die eigene Achse und läßt sich in den Stuhl sinken.

Könntest du den Apparat etwas lauter stellen?

Ruth sitzt mit dem Rücken zu ihm. Lea kann die Bilder sehen. Sie essen schweigend.

Neben den Stimmen aus dem Fernseher werden andere Stimmen laut, die beide hören, die sie eifersüchtig für sich beanspruchen, Stimmen, die manchmal, weil sie so entrückt sind, die Namen wechseln.

Pünktlich zu den Nachrichten nehmen die Schwestern ihre Plätze vor dem Apparat ein.

Ruth hat noch abgetragen. Lea für einen Augenblick gelüftet.

Zum Abschluß der Nachrichten werden Bilder aus einem neuen Ballett gezeigt. Über eine graue, flimmernde Fläche springt in weitem Bogen ein junger Mann. In einem weißen Kleid folgt ihm, immer wieder innehaltend, eine Ballerina, sehr klein, beinahe noch ein Kind.

Lea nickt dem Geschöpf zu und sagt: Das Wetter bleibt sich sowieso gleich. Sie steht überraschend auf, hüpft in den freien Raum zwischen Couch und Eßtisch, hebt die Arme und dreht sich vorsichtig um sich selbst.

Ruth schaut über die Sessellehne, den Mund ein wenig verrenkt und sagt ruhig und schneidend: Bist du wahnsinnig geworden, Lea? Du wirst stürzen, und ich habe die Schererei.

Lea bleibt schuldbewußt stehen. Das waren die Bilder, sagt sie. Ich habe mich angeregt gefühlt. Weiß der Himmel, wieso. Früher habe ich doch auch gern getanzt. Und gut, fügt sie hinzu, wirklich gut.

Ruth hat sich wieder zurechtgesetzt mit dem Rücken zu Lea. Übertreib nicht.

Du kannst doch nicht abstreiten, daß ich eine vorzügliche Tänzerin gewesen bin. Und du, du hast überhaupt nicht tanzen können.

Mit dem letzten Satz hat Ruth nicht gerechnet. Er macht sie klein und erbärmlich, drückt sie in den Stuhl. Es ist kaum zu hören, als sie sagt: Warum das jetzt? Warum? Und, wie um aus einem Eingeständnis Kraft zu schöpfen, gibt sie Lea recht: Wenn du auch lügst wie gedruckt, tanzen hast du können, schon als Kind, und ich hab dich beneidet. Das ist wahr.

[Menü]

DIE MAUS

IM SOMMER STEHT DIE HOHE TÜR zwischen Wohnzimmer und Terrasse offen. Wer sie morgens öffnet, weiß Ruth nicht. Wahrscheinlich Pan Lersch, der ein Zimmer im Souterrain bewohnt, meistens als erster aufsteht, um den Ofen im Badezimmer zu heizen. Vielleicht auch Zdenka oder sogar Vater, der, wie er behauptet, nur eine Mütze Schlaf braucht. Und Ruth versucht vergeblich, sich den Schlaf in der Mütze vorzustellen.

Wenn es regnet, ist im Wintergarten gedeckt.

Lea trödelt morgens. Sie muß von Zdenka oder Mutter zur Eile gemahnt werden, im Bad, auf dem Flur. So kommt Ruth stets vor ihr zum Frühstück, hat längst ihren Platz am runden Tisch eingenommen, ehe Mutter und Lea erscheinen.

Vater begrüßt sie mit einem runden kaffeenassen Kuß auf die Stirn und fragt, wo Lea denn bleibe. Darauf hat sie nur ein Mal Auskunft geben müssen, meistens verschanzt sich Vater sofort hinter der Zeitung. Ruth zieht sich auf dem Stuhl hoch, läßt die Beine baumeln, holt tief Atem und genießt den Vorzug, mit Vater allein zu sein. Auch wenn die Zeitung ihn verbirgt.

Carlo, den älteren Bruder, bekommt sie morgens nie zu Gesicht. Er ist früh in die Schule aufgebrochen, frühstückt mit Zdenka und Pan Lersch in der Küche. Der große Bruder hat viel mehr Aufgaben und Pflichten als sie und Lea.

Sie mustert die mit Marmelade bestrichenen Semmelhälften auf ihrem und auf Leas Teller. Falls Leas Portion üppiger ausgefallen ist, kann sie jetzt noch tauschen.

Ein paar Mal hat Vater sie deswegen gerügt. Sie sei futterneidisch, ob sie sich nicht schäme?

Lea würde es an ihrer Stelle genauso machen.

Sie blieb hartnäckig. Vater gab nach.

Jedes Mal, wenn sie in die Semmel beißt, wundert sie sich, wie es in ihrem Kopf prasselt und kracht.

Im Dompark unter der Terrasse sind schon Spaziergänger unterwegs. Sobald Ruth nicht mehr kaut, kann sie Schritte auf dem Kies hören, kurze und lange, eilige und schleifende, und sie zerstört diese Musik, wenn sie von neuem in die Semmel beißt.

Lea läuft Mutter voraus, hüpft, die Hände in den Hüften abgestützt.

Ruth schaut nicht ihnen entgegen, sondern auf Vater, und weiß im voraus, was geschieht: Vater senkt die Zeitung, wirft einen Blick über den Rand, nickt, als wolle er Lea ermuntern, noch alberner zu hüpfen, legt die Zeitung über Teller, Tassen und Kanne, öffnet die Arme, und Lea springt ihm auf den Schoß. Jeden Morgen, wenn sie das tut, zieht Ruth sich zusammen und kneift die Augen zu.

Ja, Mädelchen, guten Morgen! Vater drückt Lea kurz an sich und hebt sie dann auf ihren Stuhl.

Mädelchen zu sein, ist das unerklärte Vorrecht Leas. Ruth bleibt immer Ruth, obwohl sie, denkt sie, mehr ein Mädelchen ist als die jüngere Schwester, viel feiner und zarter.

Nachdem Vater beschlossen hat, Lea und sie gemeinsam zur Schule zu schicken, und sie ungerechterweise ein Jahr warten muß, ist sie allerdings von Pan Lersch triumphal getröstet worden. Auf dem Gang hat er sie abgefangen, ihr zugeflüstert: Gräm dich nicht. Die Lea ist um ein Jahr blöder als du, und deswegen kannst du noch ein Jahr faulenzen. Ist das nichts?

Geht ihr Lea besonders auf die Nerven, wird sie von Vater unnötig bevorzugt, wie jetzt, denkt sie an Pan Lerschs Zauberspruch, der sie wunderbar stärkt: Die Lea ist um ein Jahr blöder als ich.

Lea, die ihr gegenüber sitzt, kichernd, das Kinn mit Marmelade beschmiert, hat davon keine Ahnung.

Die Eltern unterhalten sich, selten in ganzen Sätzen. Vater schaut nur ausnahmsweise über die Zeitung zu Mutter hin.

Ruth beobachtet sie dabei.

Mutter achtet darauf, daß sie genausoviel kaut, wie sie spricht.

Ich hab den Besuch – sagt Vater.

Die Breslauer? – fragt Mutter.

Wie kommst du auf die? – fragt Vater.

No ja, ich dachte – sagt Mutter.

Du irrst dich – sagt Vater.

Ja? – fragt Mutter.

Du hast es einfach vergessen – sagt Vater.

Möglich – sagt Mutter.

Der Indigofärber aus Wien – sagt Vater.

Ja, richtig, sagt Mutter. Aber ja!

Vater faltet die Zeitung, legt sie zur Seite, zieht die Uhr aus der Tasche, läßt den Deckel springen, schaut in die Runde, klappt den Deckel wieder zu, schiebt die Uhr in die Tasche, erhebt sich, beugt sich aber sogleich wieder, um Mutter auf die Stirn zu küssen, Ruth mit dem Zeigefinger über die Backe zu fahren und Lea mit der ganzen Hand über das Haar zu streichen. Es gelingt ihm, alle wie in einem Sog hinter sich herzuziehen, nicht in seine Fabrik, doch in den Tag hinein.

Mutter putzt Lea den Marmeladenmund und wirft Ruth einen prüfenden Blick zu. Fertig? Sie klatscht in die Hände, was für Ruth und Lea bedeutet, gemeinsam aufzustehen und ins Haus zu laufen. Nun gehören sie wieder zusammen, nun trennen sie keine väterlichen Ungerechtigkeiten, schieben sich keine bösen Sätze zwischen sie.

Auf Lea wartet Zdenka und bringt sie hinunter in die Stadt zum Theater. Zwei Stunden lang wird Lea tanzen mit anderen Kindern und angewiesen von einer alten Ballerina, die schöne Schritte und Körper liebt, Kinder jedoch nicht ausstehen kann.

Auf Ruth, die schon das Notenheft unterm Arm hält, wartet Pan Lersch. Er muß sie nicht weit bringen, nur den Domberg hinunter. In einem der Häuser am Rande des Parks wird Ruth von Fräulein Stüberl, der Klavierlehrerin, erwartet, die, winzig und kugelrund, an Heimweh nach Wien seit beinahe einem halben Jahrhundert einzugehen droht und sich mit Unmengen von Knoblauch betäubt. Wenn sie spricht, hält Ruth sich die Hand vors Gesicht. Am Klavier allerdings ist ihr das nicht möglich.

Bevor Vater die tänzerische Begabung Leas feststellte, sie bei der alten Tänzerin, mit der die Eltern gut bekannt waren, anmeldete, hat Ruth schon Klavier gespielt.

Warum sollte sie nicht auch tanzen können? Ganz leise hat sie an einem Abend ins Zimmer gefragt, ohne sich an Vater und Mutter zu wenden: Warum darf ich nicht mit Lea tanzen lernen?

Schau – hört sie den Vater.

Du lernst doch schon seit einem halben Jahr Klavier, fällt Mutter ihm ins Wort.

Schau dich an – hört sie Vater.

Ich bitte dich – sagt Mutter.

Doch schon legen sich Vaters Hände fest auf ihre Schultern. Er schiebt sie vor sich her, hinaus in den Vorsaal vor den großen Garderobenspiegel: No, Kind, was siehst du? Du siehst die kleine, süße Ruth Böhmer, viel zu zart und zu dünn für den Tanz.

Sie steht vor sich, blickt sich zweifelnd, dann wütend und endlich beschämt vom Scheitel bis zur Sohle an, findet sich überhaupt nicht schwach und keineswegs besonders dünn, bis auf die Beine, wegen denen sie immer ausgelacht und gehänselt worden ist. Bis auf die Beine. Lea hat richtige Waden, die fehlen ihr.

Ungerufen hat sich Lea neben sie und Vater aufgestellt, zum Vergleich, und Vater, nun etwas verlegen, faltet seine Hände vor Ruths Brust, wie zum Schutz: Die Lea wird tanzen, du wirst Klavier spielen. Jedes Schustermädchen bleibt bei seinen Leisten. Er verschwindet ganz rasch aus dem Spiegel, in dem die Schwestern einen Augenblick stehen bleiben, jede für sich, auf ihr Spiegelbild starrend.

Beide sind sie Sommerkinder. Lea hat ihren Geburtstag im April, Ruth im Juni.

Am 2. Juni 1914 wird Ruth sieben, und Lea, die schon zwei Monate lang sechs ist, kann bald mit ihr zur Schule. Ruth wird gefeiert. Carlo spielt mit ihr vierhändig ein Stückchen von Czerny und überhört ihre Patzer. Vater will überhaupt nicht aufhören zu klatschen. Mizzi und Sarah Ribasch, die Töchter von Vaters Geschäftspartner, sind eingeladen.

Ruth darf die Torte anschneiden. Vater hält eine Rede. Ehe er dazu ansetzt, schimpft Mutter Lea aus, die sich mit Schokolade begossen hat, von Zdenka hinausgebracht und geputzt wird. Als sie kleinlaut wieder hereinschleicht, klopft Vater gegen das Glas.

Ruth ist viel zu aufgeregt, um richtig zuhören zu können. Er spricht von der Schule, aber auch von der Schwester. Zum Schluß ruft er: Pan Lersch, Ihr Auftritt.

Pan Lersch trägt ein großes, bunt eingepacktes Paket vor sich her und setzt es vor Ruth auf dem Boden ab. Glückwunsch, Ruth. Er macht eine Verneigung, als wäre sie erwachsen.

Das Geschenk muß Vater sehr wichtig sein. Er fordert sie ungeduldig auf, es auszupacken. Aus dem Papier schält sie unter den anfeuernden Rufen der Festgesellschaft zwei Ranzen. Zwei rote Ranzen.

Zwei? fragt sie.

Ja, zwei. Vater lacht. Lea braucht doch auch einen.

Aber sie hat doch nicht Geburtstag.

Vater seufzt, nimmt sie in den Arm und versucht, die Verdoppelung des Geburtstagsgeschenks zu erklären: Du wirst es nicht glauben, du mußt es mir glauben –

Mutter unterbricht ihn: Bei Leas Geburtstag im April ist uns der Ranzen noch nicht eingefallen. Obwohl er doch so wichtig für euch ist.

Und Vater setzt hinzu: Wichtig, Hella, wichtig für beide, möcht ich schon sagen, gleich wichtig.

Mizzi Ribasch findet die Ranzen entsetzlich elegant, und Carlo packt Ruth den ihren auf den Rücken.

Ein richtiges Schulmädel!

Fabelhaft.

Mutter dreht und wendet sie, damit jeder sie rundherum betrachten kann.

Womit für euch ein neuer Lebensabschnitt beginnt, sagt Vater. Er sagt nicht: für dich.

Lea zieht sich nun auch den Ranzen auf den Rücken, beginnt stolz und selbstvergessen im Zimmer zu kreisen, zu tanzen. Nach und nach werden alle auf sie aufmerksam. Carlo setzt sich ans Klavier und deutet einen Walzer an.

Auf einmal steht die Schwester im Mittelpunkt und wird gefeiert, als habe sie Geburtstag. Ruth beobachtet Lea, wie sie sich vorführt. Allmählich steigt ihr die Wut in den Hals oder das, was sie für Wut hält, was aber ein Knäuel von Verzweiflung ist, an dem sie beinahe zu ersticken droht. Sie keucht, reißt sich den Ranzen vom Rücken, wirft ihn in weitem Bogen ins Zimmer, will hinaus und rennt Pan Lersch in die Arme.

Aber Fräulein Ruth, wer möcht sich so gehen lassen?

Sie weint.

Sie hat geweint.

Sie schlägt um sich.

Sie hat um sich geschlagen.

Bis sie wieder am Tisch sitzt, vor der zerstörten Torte, erschöpft, alle andern stumm um sie herum. Vielleicht feiert sie gar keinen Geburtstag mehr, muß nur aus irgendeinem Grund zwischen Vater und Mutter sitzen, Torte essen und Schokolade trinken.

Lea sitzt ihr gegenüber, den Ranzen auf dem Schoß. Ruth fragt sich, wo der ihre geblieben ist. Sie wagt es nicht, sich umzusehen.

Später als Vater die Tafel aufhebt und Zdenka abzuräumen beginnt, hört sie Mutter sagen: Schade, daß Ruth so ungezogen ist und uns das Fest verdorben hat. Als ob es nicht ihr Geburtstag gewesen sei.

Nicht das erste Mal hat der Kater aus dem Nachbarhaus eine Maus auf der Terrasse abgelegt, einen Mäusebalg. Bisher sorgte Pan Lersch dafür, daß solche Gaben verschwanden, die Kinder nicht ängstigten und die gnädige Frau nicht erschreckten.

Dieses Mal liegt die Maus am Rand, im Schatten der Brüstung. Niemand hat sie bisher entdeckt. Sie ist besonders klein, wirkt wie ausgetrocknet. Ruth ist allein auf der Terrasse, schaut über die Brüstung hinunter in den Park. Um mehr sehen zu können, kauert sie sich hin und späht zwischen den Säulen hindurch. Das Nachmittagslicht sammelt sich auf dem Brunnenplatz, der von einem weißen Pudel beherrscht wird.

Ruths Blick fällt auf den winzigen Kadaver. Sie ekelt sich, ist nah daran zu schreien, nach Pan Lersch zu rufen. Aber sie bleibt hocken, berührt mit der Schuhspitze den grauen Balg, der ein Stückchen mehr in die schattige Ritze rutscht, und der Ekel gibt sich. Pan Lersch hat die Mäuse, wenn er sie wegschaffte, am Schwanz gehalten, zwischen zwei Fingern. Sie könnte wie er die Maus irgendwo verschwinden lassen. Sie könnte sie an dem scheußlichen dünnen Schwanz packen, vor sich hertragen, und Lea, wenn sie auf die Terrasse käme, würde vor Schreck in Ohnmacht sinken.

Mit dem Finger tippt sie gegen den Schwanz. Er rutscht ein bißchen zur Seite.

Sie könnte –

Noch überwiegt die Furcht vor dem Balg.

Sie könnte die tote Maus –

Noch kann sie sich nicht überwinden.

Sie könnte die tote Maus über die Terrasse tragen, schnell, solange niemand in der Nähe ist, ins Kinderzimmer laufen und den Kadaver auf Leas Kopfkissen betten. Wahrscheinlich würde Lea, wenn sie ihn entdeckte, in Ohnmacht fallen. Vielleicht sogar verrückt werden.

Ruth schafft es, wie ausgedacht. Keiner läuft ihr über den Weg. Den Schwanz hält sie zwischen zwei Finger geklemmt. Es wird ihr etwas übel, als sie den Kadaver baumeln sieht. Als sie ihn langsam auf Leas Kissen sinken läßt, ist ihr dafür um so wohler. Sie läuft aus dem Kinderzimmer, zu Zdenka in die Küche. Danach in den dunklen Vorsaal und wartet auf Leas Gekreisch, auf den großen Aufruhr.

Sie lassen sich Zeit, spannen sie auf die Folter.

Das Abendessen geht vorüber.

Sie geht ins Bad, steht regungslos vorm Spiegel und hat den Eindruck, in ihm zu versinken.

Leas Schrei bleibt aus.

Die Tür wird mit Wucht aufgerissen. In den Spiegel wächst Mutter hinein, packt Ruth, hebt sie hoch, rüttelt sie, schimpft sie ein blödes Geschöpf, ein mißratenes Kind, schwingt sie auf und ab, rammt sie gegen den Boden und möchte wissen, ob sie diese Gemeinheit erklären könne. Sag ein Wort, Kind, wenigstens ein Wort!

Doch Ruth preßt die Lippen zusammen, schweigt, wird auf alle ratlosen Fragen, die ihr gestellt werden, von Zdenka und Vater und Pan Lersch, keine Antwort geben, auch später nicht, als fast alles wieder wie sonst ist, sie mit Lea spielt, Lea ins Ballett gebracht wird und sie in die Klavierstunde, und Vater davon anfängt zu schwärmen, wie süß sie in ihren Schulkleidern aussehen werden. Bald, verspricht er, und er sagt dieses Wort so verheißungsvoll, als wolle er es wie ein festliches Band um die Schwestern schlingen.

[Menü]

II

DIE SCHWESTERN VERLASSEN miteinander das Haus. Vor vierzig Jahren sind sie mit der Mutter in die Wohnung im ersten Stock gezogen, Jusi-Straße 33. Die Miete ist seither nur mäßig gestiegen.

Vor dem Haus trennen sie sich. Dienstags nimmt Ruth den Bus in die Stadt. Lea geht zum Bäcker in die Nachbarschaft. Ein einziges Mal hat sie Ruth begleitet. Ist mit ihr bummeln gewesen, hat Schaufenster angeschaut, beim Nanz, nach dem vorher gemeinsam ausgefüllten Zettel eingekauft und sich danach im Café Zimmermann mit Bekannten getroffen, wobei es in diesem Fall nur eine Bekannte war, Rosalinde Mitschek, Ruths Vertraute aus den ersten Jahren in N.

Lea fürchtet sich vor den schwesterlosen Nachmittagen, macht Ruth aber weis, nichts genieße sie mehr als die Ruhe und das Alleinsein. Wenn es nach ihr ginge, könne die Schwester alle Nachmittage verschwinden. Beim Bäcker hat Lea nichts und niemand aufgehalten. Würde sie Ruths Rat folgen, müßte sie jetzt spazierengehen. Sie bewegt sich nur noch ungern. Gerade sie, die endlos Tennis spielen, auf Felsen klettern und mit Lust in der Schwarza gegen den Strom schwimmen konnte.

Eine Zeitlang hat sie gegen die Trägheit angekämpft. Bis sie merkte, daß sie mit dieser noch virtuos beherrschten Spanne zwischen Langsamkeit und Stillstand Ruth auf Distanz halten konnte. Genau so wie es Ruth irritierte, wennLea zu ihren Reisen nach Wien aufbrach und noch vor dem Abschied sich verwandelte in einemuntere, reisefiebrige und durchaus bewegliche Person.

Sie zieht sich am Geländer die Treppe hoch. In Gedanken liest sie an der Tür das Namensschild »Böhmer/Pospischil« und ärgert sich zum wiederholten Mal, daß Ruth an erster Stelle steht, bloß weil sie aufs Alphabet gepocht hat. Aber auch darauf, daß sie vor Lea in N. angekommen sei.

Vertrieben oder geflüchtet, wie du willst. Du hast Brünn später verlassen können. Mit all deiner Habe. Als Frau eines Tschechen.

Ruth stand am Herd, als sie ihr das vorwarf.

Lea saß auf dem Stuhl zwischen Küchentisch und Fenster.

Während des ganzen Gespräches kehrte Ruth Lea den Rücken zu.

Wie du das wieder betonst, Ruth! Als Frau eines Tschechen schon. Er war nicht mehr am Leben. Also als Witwe, die wieder zur Deutschen erklärt wurde.

So genau möchte ich das überhaupt nicht wissen.

Dann laß mich in Frieden.

Red dich nicht raus.

Was willst du von mir, Ruth. Ich sitz hier, will in Ruh gelassen werden, und du wirfst mir vor, in Brünn geblieben zu sein. Du hättest es ja nicht können, als Deutsche.

Willst du mich verrückt machen?

Reg dich nicht unnötig auf.

Von da an schweigen sie. Der Faden hat sich schlimm verknotet. Die Sätze wiederholen sich in ihren Köpfen. Erst als Lea das Abendessen aufträgt, Ruth bereits vor dem Fernseher sitzt, sagt sie, weil sie ohne einen Schluß nicht auskommen kann: Wäre Jiři am Leben geblieben, hätte ich mir das alles ersparen können.

Wenn sie dienstags und samstags auf Ruth wartet, bleibt die Zeit stehen. Lea hat das Gefühl, in ihr festzustecken. Nichts, was sie tut, bringt sie voran. Sie wäscht das Geschirr ab, schaut danach aus dem Fenster auf die Straße, geht in Ruths Zimmer, räumt die Wäsche, die Ruth auf dem Stuhl liegen gelassen hat, in den Schrank, setzt sich auf den Bettrand, vorsichtig, damit sie keine Spuren zurückläßt, fragt sich, wen die Schwester im Café Zimmermann getroffen hat, was und wer durchgehechelt werden, steht auf, zieht den Bettüberwurf glatt, hält im Flur vor dem Telefon an, hofft, daß es in diesem Moment klingelt, zieht im Wohnzimmer den Sessel vor den Fernseher, will ihn einschalten, ruft sich aber zur Ordnung, denn Ruth hat es bisher immer herausbekommen, wenn sie das Gerät heimlich angestellt hat.

Sie zieht die Zeitung aus dem Korb. Was sie zu lesen versucht, begreift sie nicht. Anscheinend ist es Ruth gelungen, den Sätzen am Morgen, bei der Frühstückslektüre, den Sinn zu nehmen. Sie tritt hinaus auf den Balkon. Es ist warm genug, hier Wache zu beziehen. Sie rückt sich den Stuhl zurecht. Gegen den Lärm auf der Gasse schläft sie ein.

Ruth weckt sie unsanft, klatscht ihr mit flacher Hand in den Nacken.

Schläfst du schon lang?

Sie sucht nach einer Antwort, fragt sich, ob es nicht besser sei, zu schweigen, ein Rest des Traums, aus dem die Schwester sie gerissen hat, zieht durch ihr Gedächtnis: Jiři und sein Freund Waldhans haben sie zu einer Autotour eingeladen, sie stehen erwartungsvoll vor dem Tatra, Jiři kramt in den Taschen, lacht trompetend durch die Nase, hüpft von einem Bein aufs andere und erklärt: Ich hab den Schlüssel verliehen und kann mich nicht erinnern, an wen. Auch nicht, wieso.

Lea zieht sich an der Balkonbrüstung hoch und drückt Ruth zur Seite. Bin ich dir Rechenschaft schuldig?

Wenn du so fragst: Ja.

Ruths Stimme fällt zurück in den Kinderton, dünn und beleidigt. Lea schaut ihr ins Gesicht und spürt einen leisen Schwindel.

Wahrscheinlich habe ich doch zu lange in der Sonne geschlafen, meint sie kleinlaut, und Ruths Gesicht fließt auseinander und schnurrt zusammen, als werde es von Leas hastigem Atem bewegt.

Endlich nimmt Ruth den Zustand der Schwester ernst. Sie faßt ihren Arm, zieht sie über die Schwelle.

Setz dich, sagt sie, ich bring dir ein Wasser.

Lea erscheint es eine Ewigkeit, bis Ruth wieder auftaucht.

Wann bist du zum letzten Mal beim Doktor gewesen?

Ruth läßt sich ächzend in den Sessel fallen, und Lea denkt, sie wird Mühe haben, wieder herauszukommen.

Wann? Du müßtest es wissen, Ruth.

Wieso wieder ich?

Du führst Buch.

Doch nicht für dich, Lea.

Du hast es aber behauptet.

Das bildest du dir ein.

Ich bitte dich, reg mich jetzt nicht auf.

Ich werde dich bei Doktor Schneider anmelden.

Als ob ich das nicht selber könnte.

Du läßt es doch bleiben.

Also meld mich an, Ruth, und dich dazu.

Dich, nicht mich.

Also mich. Es ist dir doch immer schon ein Vergnügen gewesen, mich anzumelden, mich abzumelden, mich zu melden.

Sie wirft, um die Wirkung dieser Wortballung festzustellen, Ruth einen Blick zu, doch die hat sich entschlossen, sich mit einem Ruck aus dem Sessel zu stemmen und Lea allein sitzen zu lassen.

[Menü]

MIZZIS HUT

DER KRIEG BEGANN MIT MIZZIS HUT. Nicht auf den Tag genau. Schon seit Wochen wurde vom Krieg geredet. Es schien Lea, daß alles, was sie hörte, lauter furchtbare, unverständliche Geschichten von Schiffen, die mit Kanonen auf Afrika schossen, vom ermordeten Thronfolger, von Attentätern, daß alle diese Geschichten sie und das Haus veränderten. Selbst die Wörter wurden verrückt, rutschten aus einer Bedeutung in die andere. Wir werden, hat Vater gesagt – er stand breitbeinig vor dem Bücherschrank, sein Kopf war rot angelaufen –, nein, nicht wir, die Welt wird diesen Tag als Einschnitt erkennen, diesen 28. Juni, an dem unser Kaiser Franz Joseph, der friedlichste aller Herrscher, den Serben den Krieg erklären mußte.

Mizzis Hut hatte unbezweifelbar mit diesem Tag zu tun.

Entgeistert schob Zdenka Mizzi, die vor ihr noch kleiner und sonderbar künstlich wirkte, ins Wohnzimmer. Dabei ließ sie das moosgrüne Ding auf Mizzis schwarzem Haarschopf nicht aus den Augen. Das Hütchen! Wenn es so genannt werden konnte. Eher war es tatsächlich ein Ding, ein Unding, ein Unhut. Es war viereckig. Der grüne Filztopf war von einer viereckigen Krempe eingefaßt. Er saß verwegen auf Mizzis Kopf, ein Hütchen, das sich verweigerte, ein ordentliches Hütchen zu sein, obwohl es andererseits Mizzi nicht nur zierte, als ein bizarrer I-Punkt, sondern in gewisser Hinsicht auch ihren Eigensinn betonte, dieses Hütchen, mit dem, nein, unter dem Mizzi am 28. Juni 1914 auftrat.

Es brachte nicht nur Zdenka aus der Fassung. Konsterniert fragte Mutter, wer denn auf diese aparte Idee gekommen sei, und ob die Modistin keinen Widerstand geleistet habe.

Mizzi genoß das Aufsehen und fuhr mit ausgestrecktem Zeigefinger demonstrativ die gerade Krempe lang.

Ich.

Der Hut und das auftrumpfende Ich setzten alle in Bewegung. Zdenka zog sich zur Tür zurück. Mutter machte ein paar Schritte auf Mizzi zu und betrachtete das Hütchen aus der Vogelperspektive, Ruth folgte ihr kichernd. Nur Lea blieb still an ihrem Platz, die Gedanken, die ihr durch den Kopf hüpften, ungeordnet und verrückt, hielten sie fest, daß der Hut und der Krieg zusammengehörten und daß Vater, obwohl dieser Tag anders war als jeder andere, dennoch in die Fabrik gegangen war.

Du hast dir das ausgedacht? Mutter ging in die Hocke.

Ja.

Und die Modistin hatte nichts dagegen?

Nein.

Mizzis rundes Gesicht, in dem die schwarzen Augen wie Knöpfe steckten, wurde vor lauter Glück noch runder, so daß die eckige Krempe noch eckiger erschien.

Wie kamst du nur darauf?

Lea fand, daß Mizzis Antwort zu ihren Gedanken paßte: Eben weil Hüte sonst rund sind.

Also wenn der Krieg kommt, dachte Lea, verändern sich auch die Hüte.

Vorher, beim Frühstück hatte Vater zu ihr und Ruth gesagt: Nun werdet ihr im Krieg eingeschult. Und einige eurer Lehrer werdet ihr gar nicht mehr kennenlernen. Sie werden bereits im Feld stehen.

Als wolle es der Krieg so, wurden Wörter plötzlich unverständlich, und Lea mußte sie neu begreifen lernen. Sie sah ungezählte Lehrer auf ein Feld rennen, sah, wie sie sich eng zusammendrängten, den Kopf zum Himmel hoben, und dann fiel ihr ein, daß sie auch miteinander turnen könnten.

Willst du, eh ihr spielt, nicht den Hut abnehmen? fragte Mutter besorgt.

Mizzi hob sehr vorsichtig das Hütchen vom Haar und überließ es Mutter: Aber nicht zerdrücken.

Nein, ich werde ihn hüten, deinen Hut, Mizzi.

Sie rannten ins Kinderzimmer, auf die Puppengalerie zu, die Ruth eingerichtet hatte, alle Puppen nebeneinander, auch die kleinsten aus der Puppenstube. Ruth begann sie abzuzählen. Zdenka unterbrach sie. Sie redete so schnell, als hätte sie jemand aufgezogen:

Also, weil sie heute den Krieg begonnen haben, und aus möglichen anderen Gründen, weil alle Leute festlich gestimmt sind, möcht ich annehmen, oder vielleicht doch nicht alle, aber dafür kann ich nichts, also wegen des Krieges wünscht der gnädige Herr, der gerade aus der Fabrik nach Haus gekommen ist, daß die Familie gemeinsam mit der Familie Ribasch eine Ausfahrt macht in den Augarten, wegen der feierlichen Stimmung, die unsereins mit dem Krieg ergriffen hat, natürlich nicht jeden – also ihr solltets euch fein anziehen für den Ausgang, bis auf die Mizzi, die es nicht nötig hat, sie ist schon schön genug mit ihrem Hütel –

Herr Ribasch hatte dafür gesorgt, daß zwei Droschken vor dem Haus warteten. Die Mädchen sprangen die Treppe hinunter aufs Trottoir. Lea tat es dabei Mizzi gleich und hielt den Rocksaum. Nur bewegte sich Mizzi um eine Spur langsamer und gezierter, da sie ihren viereckigen Hut balancieren mußte.

Ruth saß auf der Bank zwischen Mutter und Frau Ribasch, verschwand geradezu zwischen den aufbauschenden Röcken. Lea und Mizzi durften zu den Männern.

Vater nahm das Hütchen sofort und überhaupt nicht überrascht zur Kenntnis: Man könnte sich solche Helme denken, sagte er.

Herr Ribasch fand offenbar weniger Gefallen an der Kreation seiner Tochter. Er legte seine Hand auf den Hut: Das Mädel hat seinen eigenen Kopf. Was muß es sich mit einem Hütel verkünsteln.

Pan Lersch, der im Haus blieb, ihnen nachwinkte, hatte sie noch mit dem Gerücht versorgt, Kaiser Franz werde in den nächsten Tagen Brünn besuchen.

Vater reagierte erst unterwegs auf den, wie er sagte, erhabenen Unsinn: Die Tschechen hat er noch nie geschätzt, unser Kaiser, obwohl er in Olmütz gewissermaßen gekrönt worden ist.

Lea wunderte sich, wie der Krieg, der Vater so traurig machte, so lustig anfing. Der Himmel war blank geputzt, und die Sonne leuchtete. Die Bäume waren grüner denn je und alle Leute festlich angezogen. Fesch fand Mutter vor allem die Soldaten, die Offiziere, die mit Lust sich grüßten, salutierten, sich voreinander verbeugten.

Vater und Herr Ribasch unterhielten sich über Leas Kopf hinweg über Tuche, Wolle, Nachtarbeit, Umstellung der Produktion, lauter Sätze, die sie nicht ganz verstand, die wohl mit der Fabrik zu tun hatten, die Herrn Ribasch gehörte und deren Direktor der Vater war.

Die Passanten benahmen sich immer toller, schwenkten Hüte und Fahnen, sangen das Kaiser-Lied, aber nie zu Ende. Vorm Tor zum Augarten, das Lea längst nicht so schön und geheimnisvoll fand wie das zum Dompark, stiegen sie aus, drohten unverzüglich in den Menschenstrudel zu geraten, was Vater verhinderte, indem er sie zu einem Zug ordnete, die Herren zu den Herren, die Damen zu den Damen, die Mädchen zu Zdenka. In solchen Fällen durfte Carlo schon ein Herr sein. Die vier Männer bildeten einen schützenden Wall und gingen voraus.

Seid schön brav und haltets euch aneinander fest, wiederholte Zdenka alle zehn Schritte. Lea hielt Mizzi an der linken und Ruth an der rechten Hand und hätte mit geschlossenen Augen sagen können, zu wem die Hände gehörten. Mizzis Hand fühlte sich weich und heiß an, Ruth preßte mit dünnen harten Fingern.

Am Rand des Wegs waren Stände aufgebaut, an denen Würstel, Kolatschen, Kuchenstücke, Wasser und mährischer Wein angeboten wurden. Herr Ribasch beugte möglichen Wünschen vor. Das haben wir daheim besser und billiger, rief er. Und Vater nickte zustimmend. Was Leas Heißhunger auf eine Kolatsche nicht minderte.

Manchmal wurden Grüße ausgetauscht. Der Zug hielt an, geriet in Unordnung, Zdenka achtete wie ein Hütehund darauf, daß die Mädchen sich nicht losließen, beieinander blieben, was sie auch schaffte, bis das heiter gespannte Auf und Ab aus den Fugen geriet, explodierte, irgendwo und doch sehr nah Männer aufeinander einschrien, vor den Mädchen, die vom Weg gedrückt wurden, gegen den wütenden Widerstand Zdenkas, plötzlich der Pulk aufriß und sie Männer wie auf einem Kampfplatz sahen, in einer Arena, die mit Fäusten aufeinander einschlugen, und die Schläge tönten wie Klöppel auf Holz. Zdenka gelang es, die Kinder bei sich zu halten, sich mit ihnen an die Seite von Vater und Herrn Ribasch zu schieben.

Der Geschlagene ging in die Knie, Blut quoll ihm über die Lippen, noch immer trafen ihn Schläge, er wollte sich aufrecht halten, doch unendlich langsam sank er vornüber, die Arme vor der Brust gekreuzt und fiel mit dem Gesicht auf den Rasen.

Auf einmal war es still, als hätte ein gewaltiger Schreck alle gelähmt. Lea preßte die Lippen zusammen. Ruths Finger drückten sich in ihre Hand.

Ein Mann fing an zu sprechen, ruhig, als hätte er den Auftrag, die böse Szene zu erklären: Er ist ein Serbe. Er hat den Attentäter des Kronprinzen verteidigt.

Ebenso ruhig ergänzte ein anderer aus der Menge: Und es sind die Deutschen, die ihn blutig und ohnmächtig geschlagen haben.

Gehen Sie zur Seite. Ich bin Arzt. Neben dem Geschlagenen kniete ein Herr nieder, schob vorsichtig seine Hand zwischen Gras und Gesicht und wendete den blutigen Kopf zur Seite.

Nein, kein Tscheche hätte ihn geprügelt, auf keinen Fall. Zdenka sagte es leise und bestimmt. Lea schaute zu ihr hoch, genau auf den Leberfleck an Zdenkas Unterlippe. Warum nicht?

Weil ein Serbe Slawe ist wie wir. Er ist unser Bruder.

Hast du denn überhaupt einen Bruder? fragte Ruth.

Ja, ohne daß ich ihn kenne.

Die Heiterkeit am Straßenrand erfaßte sie nicht mehr. Was sie erlebt hatten, ließ sie schweigen. Vor dem Haus verabschiedeten sich Ribaschs.

Lea schaute auf Mizzis Hütchen, das Ding mit der viereckigen Krempe. Mit ihm war der Krieg gekommen.

Als Lea am Abend, Zdenka hatte schon das Fenster für die gute Luft geöffnet und Mutter ihr den Gute-Nacht-Kuß auf die Stirn gedrückt, als sie ihre große Puppe für die Nacht anzog, Ruth schon im Bett lag, das Zimmer im Dämmerlicht größer wurde, fiel ihr ein, daß sie Zdenka vergessen hatte zu fragen, was Slawen überhaupt sind.

[Menü]

III

LEA LEHNT AUS DEM KÜCHENFENSTER, drückt die Brust gegen das Fensterbrett, sieht die Kinder, die vorm Haus spielen, nur als Bewegungen, und ihre Stimmen erreichen sie gedämpft wie durch ein Polster.

Hörst du nicht? Es hat geläutet.

Ruths Stimme kommt von sehr nah.

Lea rollt die Schultern, um sich aus der Trägheit zu lösen, und dreht sich widerwillig um.

Kannst du nicht zur Tür gehen?

Wieso ich?

Du hast es näher. Die paar Schritte aus der Küche über den Gang.

Jetzt hast du es genau so nah.

Die Fältchen um Ruths Mund beginnen, sich quer zu legen. Für Lea ein Alarmzeichen. Gleich werden Vorwürfe über sie hereinprasseln, ein Gekreisch, dem sie noch zuvorkommen kann – was sie tut. Schnell ist sie an Ruth vorbei, dreht den Schlüssel im Schloß, öffnet die Tür, erschreckt mit ihrer Hast den Jungen, der halb abgewendet dasteht, weil er anscheinend mit niemandem mehr gerechnet hat.

Ach du bist es, Adrian.

Meine Mutter läßt grüßen, und ich soll die Illustrierte abholen.

Die Illustrierte? fragt sie ihn, fragt sie sich. Ach ja, die Illustrierte.

Weil heute Freitag ist und Sie die neue bekommen.

Du hast recht, heute kommt die neue. Ich sollte nach der Post sehen.

Weiter kommt sie nicht. Ruth löst sie ab, nimmt die Angelegenheit in die Hand. Die Neugier hat ihr keine Ruhe gelassen.

Servus, Adrian.

Grüß Gott, Frau Böhmer.

Komm herein. Ich werde dir die Illustrierte heraussuchen. Mußt du nicht zur Schule?

Ich hab zwei Freistunden.

Ruth achtet nicht weiter auf Lea, läßt sie an der Tür stehen. Sie bleibt, rührt sich nicht.

Als sie beide noch arbeiteten, Ruth als Zuschneiderin und Lea als Lageristin, blieb ihnen kaum Zeit, alle die Gemeinheiten auszuhecken, mit denen sie sich nun traktierten.

Siehst du, Adrian, es findet sich alles.

Ruth begleitet den Jungen zur Tür. Er verabschiedet sich, auch von Lea.

Sag deiner Mutter einen Gruß, ruft Ruth ihm ins Treppenhaus nach.

Kannst du mir sagen –?

Ruth fährt auf dem Absatz herum, Muskeln und Nerven gespannt, vorbereitet auf eine Auseinandersetzung, die sie geschürt hat und die sie eigentlich wünscht. Ihre Stimme wird eng und scharf. Was willst du hören, Lea? Daß du unfähig bist, normal mit einem Zehnjährigen zu sprechen? Daß du dich, wenn ich dich nötig habe, benimmst wie eine Schlafwandlerin? Daß ich dich wie ein Kind behandeln muß und mir dabei blöd vorkomme?

Lea muß die Verständnislose spielen. Sonst beherrscht Ruth die Szene ohne Mühe, und sie kann sich nicht hinausmogeln. Sie legt die Hände flach an die Wand, schiebt sich seitwärts, kaum merklich, doch Ruth entgeht selbst die winzige Bewegung nicht.

Wohin willst du?

Wenn sie darauf eine Antwort wüßte. Sie beide haben ungezählte Male gedroht, auszubrechen, fortzugehen, die Schwester im Stich zu lassen, sich zu trennen für immer, endgültig Schluß zu machen. In der Wiederholung wurden solche Drohungen lächerlich.

Ich kann dich nicht mehr sehen.

Ich hab dich satt.

Ich kenn dich in- und auswendig.

Ich möchte mich nicht mit dir streiten, Ruth, laß mich durch. Ich will in mein Zimmer gehen. Mit jedem Wort schrumpft sie, wird sie klein und demütig.

In deinem Zimmer hast du es noch nie lang ausgehalten.

No, weil ich es im Wohnzimmer gemütlicher habe.

Findest du?

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: