Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

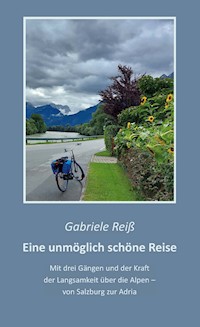

Der Ciclovia Alpe-Adria-Radweg erfreut sich wachsender Beliebtheit. Doch was treibt eine Ruhrgebietsfrau dazu, mit dem Dreigang-Fahrrade die Alpen zu durchqueren, allein, ohne jegliche Erleichterung? Geht das überhaupt? Und wenn ja, wie? Die Antworten sind so überraschend wie vielschichtig. In 16 Tagen durch die Bundesländer Salzburg, Kärnten und die Region Friaul-Julisch-Venetien. Ein abenteuerliches, herausforderndes und erkenntnisreiches Experiment - und eine inspirierende Geschichte.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 278

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für Dich, Papa –

keine Sorge, hatte ich versprochen,

ich werde gut auf mich aufpassen

und mich bemühen, immer die

richtigen Entscheidungen

zu treffen

Inhaltsverzeichnis

Bei gleicher Umgebung lebt doch jeder in einer anderen Welt

Lupina

Die stärkste, wertvollste Ressource

Wassermusik

Pass Lueg

Zwanzig Minuten

Das grüne Tal

Auf der Bärsteinalm

Kraftakt

Seele, wo bist du?

Nichts geht mehr

Wege, die fließen

Val Canale

Der Bahnhof

Ein Quantum Schinderei

König der Alpen

Der Logenplatz

Die Irrfahrt

Aquileia und das blaue Meer

Bei gleicher Umgebung lebt doch jeder in einer anderen Welt.

A. Schopenhauer (1788 – 1860)

Nichts bedeuteten sie mir bis zu jenem Tag, als ich zum ersten Mal japsend ihre Höhen erklomm und einen Teil meiner Seele verlor. Ich konnte spüren, wie er sich löste, davonflog, verführt von Fels und Stein, verzaubert von gläsernen Wassern und der Anmut wilder Blumen. Die Wurzeln fest in die Erde geklammert, trotzten sie dem rauen Wind, der, an ihnen zerrend, ungebremst und frei über diese archaische Welt hinwegfegte.

Wandernd verschwand ich in den Armen der Berge, gab, was ich zu geben imstande war, und je mehr der Weg von mir verlangte, je mehr Schweiß und Herzblut er forderte, desto stärker wirkte die Freude. In den Höhen öffnete sich der Blick, das große Ganze wurde selbst im Nebel sichtbar, die Erschwernisse des Lebens waren tief unten im Tal geblieben, als wären sie auf den Meeresboden gesunken. Wie ein Magnet zog mich der Weg, tagelang, wand sich vor mir her, und ich folgte ihm mit dem Gefühl, etwas Einzigartiges zu tun, obwohl ihn viele Menschen vor mir gegangen waren und vielleicht ebenso empfunden hatten. Er wurde mein Pionierweg, auf dem ich etwas fand, das mächtig genug war, mich auch nach der Heimreise an ihn zu binden. Also kam ich wieder, wieder und wieder. Stets auf der Suche nach meinem Weg, meinem Rendevouz mit den Bergen. Wobei ich anmerken möchte, dass sich die Art dieser Suche verändert hat.

Lupina

Eine Idee von Tragweite

Viele Bergsommertage lang durfte ich meiner Sehnsucht folgen, bis der Weg in die Alpen schon steinig war, bevor ich überhaupt dort war – und von Jahr zu Jahr steiniger wurde. Ob es mir gefiel oder nicht, hatte ich mich mit der Realität eines wachsenden Handicaps auseinanderzusetzen, einer beidseitigen Kniearthrose. Ein Dilemma, in dem ich steckte! Auf der einen Seite glühte ungebrochen meine Liebe zu den Bergen, auf der anderen sang der Chor der Vernunftargumente, der mir Alpenabenteuer jeglicher Art verbieten wollte.

Vernunft. Was ist das eigentlich? überlegte ich. Eine Doktrin, der blind zu gehorchen ist, oder im schlimmsten Fall ein lebenswichtiger Schutz? Wohl eher das zweite. So kam unweigerlich der Tag, an dem ich mich der Frage stellen musste, ob eine wie ich, die nur noch Reste Knorpel und Innenmenisken hatte, knieungünstig zehn Kilo Körpergewicht zu viel mit sich herumtrug, die sie bei allem Bemühen nicht mehr loswurde, auf Bergwegen noch etwas verloren hatte. Eine wie ich, die im Gebirge sowieso nicht beheimatet war, fernab in einer Region lebte, wo das Land allenfalls hügelig ist. Sollte ich nicht lieber alle Sehnsuchtsberge ‚vergessen‘, vernünftig sein und mich anderen Freizeitaktivitäten zuwenden?

Was so simpel klang und folgerichtig zu sein schien, war es ganz und gar nicht. Der Mensch besteht schließlich nicht nur aus Knien.

Laut Definition ist Vernunft ‚die Fähigkeit, Einsichten zu gewinnen, ein Urteil zu bilden, die daraus resultierenden Zusammenhänge zu erkennen, um sich im Handeln danach zu richten‘. Genau das tat ich ja! Nur kam ich in meiner Urteilsfindung zu einem anderen Ergebnis als es vielleicht zu erwarten war. Zum Einsichtgewinnen gehörte ja auch, dass ich neben den deprimierenden Vernunftgründen auch die ermutigenden Fakten prüfte, als da waren: meine sich nie erschöpfende Begeisterung, inklusive der Bereitschaft, mir viel abzuverlangen, die Gewissheit, für alle Aufgaben, die sich mir bis dato in den Bergen gestellt hatten, gute Lösungen gefunden zu haben, und nicht zuletzt die Tatsache, mit meinem Gelenkproblem (nichtstufiges) Gelände hundertmal besser bergauf gehen zu können als bergab. Wenn auch die Dauer des Steigens weit unter dem blieb, was mit gesunden Knien einst möglich gewesen war.

Ich musste mir etwas einfallen lassen, wie ich das Wenige, wenngleich Kostbare, das mir geblieben war, nutzen konnte. Dazu hatte ich zunächst die Frage aller Fragen zu beantworten: Wie wandere ich im Gebirge ohne den kleinsten Abstieg? Im übertragenen Sinne: Wie gehe ich in die Hocke ohne Kniebeugung? Es war die Quadratur des Kreises, die es zu lösen galt.

Was ich brauchte, war ein hochwirkungsvolles Hilfsmittel, und zwar ausschließlich für alles, was mir bei der Bewegung im Gebirge Probleme bereitete. Dann, an einem Montag, im Warteflur vor dem Behandlungszimmer meines Orthopäden, flog sie mir plötzlich zu, die Idee von Tragweite. Was war als Hilfsmittel besser geeignet als ein Dreigang-Fahrrad? Fahren, gehen, fahren, gehen… je nach Bedarf und Fähigkeit. Das wäre radwandern im wortwörtlichen Sinn. Auf diese Weise könnte ich meine Begegnungen mit den Bergen neu erfinden – und welches Potenzial darin steckte!

Das sei ein abstruser Einfall? Mag sein. Und doch ist er, wie gesagt, reiflicher Überlegung entsprungen.

Von meinen Mitmenschen hatte ein jeder seine Meinung dazu. Die einen zeigten sich beeindruckt, die anderen amüsiert, einer hielt mich für unwissend und belehrte mich: Ein solches Fahrrad ist für die Alpen nicht tauglich, dort brauchst du eines mit Kettenschaltung, das den Anstiegen gewachsen ist und je nach Bedarf Tempo machen kann. Mit drei Gängen kommst du keinen Berg hoch! Auch nicht mit fünf oder sieben. Ideal wäre ein E-Bike, besonders auch im Blick auf dein Alter. Mit ihm wäre das Reisen angenehmer und leichter für dich.

Ich schwieg und dachte, dass ich es gar nicht leicht haben will, dass ich keineswegs schnell vorankommen möchte und auch nichts dagegen habe, streckenweise zu laufen, im Gegenteil. Nein, ich wollte mit drei Gängen – und Rücktrittbremse! – ins Gebirge, mit einem Fahrrad, auf dem ich mich pudelwohl und sicher fühlen würde, letzteres auch deshalb, weil mir seine Funktionen von Kindesbeinen an vertraut sind. Und es musste stabil und hochwertig sein, den hohen Anforderungen gewachsen. Da der Erwerb eines neuen Fahrrads für den Alltagsbedarf sowieso anstand, beschloss ich, bei einem guten Händler nach einem geeigneten Hollandrad zu suchen.

Hübsch anzusehen waren alle, pastellfarben, hippiemäßig blümchendekoriert, doch fahrend fühlte sich keines ideal für mich an. Keinem traute ich die Belastung zu, die es im Gebirge erwartete. Bis der Händler ein letztes Mal in seinem Laden verschwand und – mit einem azurblauen Prachtexemplar zurückkam…

Ich ahnte es, noch bevor ich mich auf den breiten blauen Sattel hob, und so genügten zwei Minuten Probefahrt um zu wissen, dass dies das richtige war. Das robuste, nach niederländischem Vorbild in Kalifornien hergestellte Gefährt hatte neben der Handbremse die gewünschte Rücktritt-/Hinterradbremse. Was mich am meisten begeisterte, war der schön geschwungene, extra hohe und breite Lenker. Er bewirkte die allerbeste hollandradtypisch aufrechte Sitzposition wie auch die entspannte Haltung der Arme und Hände. Auf diesem Sattel würde mir nichts entgehen, was Auge und Herz zu erfreuen vermochte.

Tage später ließ ich das Fahrrad von Hand mit Wiesenblumen und lilablauen Lupinen bemalen, was nicht nur gut, geradezu kunstvoll gelang.

Was ihm jetzt noch fehlte, war ein Name.

Ich nannte es Lupina.

Mit ihm begann die Intensivierung des Konditionstrainings. Das einzige, das die Knie noch zuließen, war ohnehin das Fahrradtraining, auf dem Ergometer und in der Natur. In meiner Stadt, am Nordrand des Ruhrgebiets, gibt es zwei Hügelchen, die meine Freunde wurden. Den einen konnte ich komplett im ersten Gang hinauffahren, den anderen zu Zweidritteln, dann ging ich zu Fuß. Fünfmal pro Woche nahm ich mir mit beschwertem Gepäckträger meine ‚Berge‘ vor, rauf, runter, rauf, runter, erfreut zu spüren, wie Ausdauer und Kraft wuchsen, wie wohl ich mich auf meinem Gefährt fühlte, wie vertraut es mir wurde. So folgte alsbald der – geglückte – Versuch einer Alpen-Fernreise, flussaufwärts längs des Inn, bis in die Berge Graubündens.

Ob ich so vernünftig gewesen wäre, einen Helm zu tragen, wurde ich nach meiner Rückkehr gefragt. Hollandradfahrer und –fahrerinnen neigen ja dazu, auf den Kopfschutz zu verzichten. Warum eigentlich? Weil moderne Bikeroutfits auf diesen Rädern, die für Gemütlichkeit stehen, ulkig deplatziert wirken? In der Tat kleidet das Hollandrad eine Fahrerin mit Strohhut und Sommerkleid ausnehmend gut, besonders als kitschigromantisches Fotomotiv. Im Gebirge wäre es sträflicher Leichtsinn gewesen helmlos zu fahren, auch nicht auf den Asphaltstraßen der Talbereiche, die nicht frei von kräftigen Anstiegen und Abfahrten sind. Hier wirkt sich ein Sturz folgenschwerer aus als im Flachland und natürlich wollte ich stets unverletzt heimkehren.

Von der Inn-Reise sind mir zwei entgegenkommende Biker in Erinnerung, wie der eine dem anderen zurief: ‚Hey, Sven, hast die lustige Radlerin gesehen?‘ Ja, wirklich, der Sturzhelm, Lupina und ich gaben ein kurioses Bild ab. Die Jungs wussten nicht, dass für mich nur eines zählte: dass mir das Fahrrad ersetzte, was die Knie verweigerten, nicht mehr, nicht weniger.

Die stärkste, wertvollste Ressource

Vor der Reise

Und jetzt will ich es mit Lupina noch einmal versuchen, diesmal mit einer Alpendurchquerung: von Nord nach Süd, von Salzburg zur Adria. Allerdings lässt sich aus dem Gelingen jener Reise nicht automatisch das Gelingen der neuen ableiten. Trotz der um hundert Kilometer kürzeren Distanz würde vieles schwieriger sein: die erheblich größere Höhenmeterzahl, die Orientierung und dringend notwendige Krafteinteilung und nicht zuletzt die Tatsache, vier Jahre älter als damals zu sein.

Nicht nur das Fahrrad hat sich für einen Check-up und eine neue unplattbare Bereifung in der Werkstatt aufgehalten, auch ich habe meine Ärztin aufgesucht, um Herz und Lunge prüfen zu lassen. ‚Alles top‘, hat sie festgestellt, ‚von mir aus haben Sie grünes Licht, obwohl ich nicht verstehe, weshalb Sie das tun wollen.‘ Ich lachte, die Antwort jedoch bin ich ihr schuldig geblieben. Manche Dinge versteht man erst, wenn man sie selbst erlebt und die Wirkung gespürt hat.

Ich habe die Strecke, so detailliert es nötig schien, durchdacht und vorbereitet. Nicht alles ist bei solcher Art Reisen planbar, Überraschendes gehört dazu, weil es das Ganze prickelnd und aufregend macht. Starten werde ich in Salzburg-Aigen, zunächst durch die österreichischen Bundesländer Salzburg und Kärnten fahren – beziehungsweise laufen –, sodann durch die Region Friaul-Julisch-Venetien. In der am Alpensüdrand gelegenen Stadt Udine bliebe das Gebirge hinter mir zurück, dort fängt die norditalienische Tiefebene an, die ebenfalls zu durchqueren wäre, bis zu ihrem Südrand, wo die Adria beginnt. Hier befindet sich der, auf einer Küstendüne im Golf von Venedig gelegene Lagunenort Grado, mein so fernes Ziel. Da die Route an Popularität gewinnt, darf ich gespannt sein, ob mir andere Überquererinnen und Überquerer begegnen werden.

Auch dieses Mal habe ich die Absicht, ohne GPS-Gebrauch zu reisen, einfach den Alpe-Adria-Radwegschildern – Ciclovia Alpe Adria – zu folgen und außerdem Wanderkarten zu benutzen, in denen vom Klettersteig bis zur Straße alles verzeichnet ist. Im Internet bin ich auf eine 8tägige Etappenempfehlung gestoßen, die ich sogleich verworfen habe. Stattdessen habe ich meinen eigenen 16tägigen Reiseplan entwickelt, der nicht nur Raum für Flexibilität bietet, auch Zeitreserven für eine abweichende kilometermäßige Verlängerung der deklarierten Route. Zuvorderst sind es die Steigungswinkel, die den größten Einfluss auf die Zeitlänge haben und den Charakter der Überquerung prägen werden: Wo kann ich fahren, wo ist Laufen angesagt?

Das Kartenmaterial enthält mengenweise Detailauskünfte, mit den Höhenlinien auch über den Steigungsgrad. Abschnitt für Abschnitt könnte ich dahingehend akribisch prüfen, der Aufwand ist mir aber zu groß, ich will die Reise nicht ‚zu Tode‘ planen. Stattdessen gebe ich mich mit dem Internetfund eines Höhenprofils zufrieden, das den heftigsten Anstieg vor Bad Gastein verdeutlicht, den zweitstärksten zwischen Villach und Tarvisio, dem ersten Ort nach der italienischen Grenze. Besorgniserregend steil ist die Linie des Höhenprofils nach der sogenannten Tauernschleuse, wo eine abwärtsführende Straße auf mich wartet, die in Serpentinen auf wenigen Kilometern etwa fünfhundert Höhenmeter überwindet, also bestens funktionierende Bremsen erfordern wird. Beruhigend zu lesen ist, dass jede Etappe per Zug gefahren werden kann, weil sich in allen Orten, die zu passieren sein werden, ein Bahnhof befindet. Allerdings habe ich den Ehrgeiz, die Strecke ohne motorisierte Hilfe zu schaffen, behalte mir also das Zugfahren nur für den Notfall vor.

Wie immer packe ich so leicht wie möglich, was sich jedes Mal wie ein Befreiungsakt anfühlt. Meine Wandertouren haben mich gelehrt, nur die nötigsten Dinge mitzunehmen, alle Teile abzuwiegen und federleichte Behältnisse zu verwenden – jedes Gramm zählt! Das Fahrrad, das ich bergauf schieben werde, darf nicht unnötig beschwert sein. Zufrieden stelle ich fest, dass Rucksack und Satteltaschen zusammen nur elf Kilo auf die Waage bringen. Meine kleine Notfallapotheke mit Wärmepflastern und Schmerzmitteln bleibt hoffentlich ungenutzt, anderenfalls werde ich froh sein, über sie verfügen zu können.

Auf Quartierbuchungen habe ich verzichtet, weil ich nicht genau einschätzen kann, wie viele Kilometer am Tag zu schaffen sind und ob ich die Etappenziele tatsächlich erreichen werde. Daher setzte ich darauf, in den Unterkünften für eine Person und eine Nacht allzeit Belegungslücken zu finden. Nur zweimal weiche ich von dieser Vorgehensweise ab: mit der Drei-Tage-Buchung eines Zimmers in Grado und der Buchung des Rücktransports nach Salzburg, womit ich natürlich das Risiko eingehe, stornieren zu müssen, falls ich unterwegs, aus welchem Grund auch immer, mein Ziel aufgeben muss. Weitaus unangenehmer wäre es, im touristisch beliebten Adria-Ort Grado ohne Bett dazustehen oder ohne Rückfahrticket.

Mit diesen beiden Buchungen ist der maximale Zeitrahmen für die Gesamtstrecke festgelegt. Unabhängig davon, ob die Kalkulation von sechzehn Tagen aufgehen wird oder nicht, für mich gilt zunächst nur, was schon immer gegolten hat: dass ich mich auf den Weg mache. Wer nun bemerkt, dass der Weg das Ziel sei und ein Abbrechen der Tour kein Drama, dem muss ich in diesem Fall widersprechen: Für mich ist der Weg an das Ziel gebunden. Ich möchte auf Lupina dem blauen Meer entgegenrollen und Grado furchtbar gern sehen. Mir ist aber klar, dass es für den Erfolg keine Garantie gibt, nicht mal eine hohe Wahrscheinlichkeit, immerhin warten laut Internetlexikon 3.500 Höhenmeter Anstiege auf mich und ebenso viele Abfahrten warten auf mein Hollandrad. Jedenfalls wird es weder am Willen noch an der Reiselust scheitern. Dazu zitiere ich meine langjährige Wandergefährtin Heike: ‚Keine Sorge, Gabi, deine Motivation wird dich tragen…‘

Motivation! Der Antriebsmotor schlechthin.

Meine stärkste, wertvollste Ressource.

Der Abreisetag steht kurz bevor. Lupina und ich sind in jeder Hinsicht bereit für dieses Experiment. Endlich werde ich wieder von Bergen umgeben sein und versuchen, solange ich bei ihnen verweile, den fortgewehten Teil meiner Seele einzufangen.

Wassermusik

Tag 1: Von Salzburg nach Golling

Salzburg! Nun bin ich da.

Eigentlich wollte ich vor dem Start der Altstadt einen Besuch abstatten, das sonnengelbe Geburtshaus Mozarts in der Getreidegasse aufsuchen, um gedanklich sein von mir heißgeliebtes Klarinettenkonzert in mich aufzunehmen, um es, quasi als Ouvertüre, fortklingen zu lassen, bis andere Orte, andere Klänge es ablösen würden. Bei diesem Wetter steht mir aber nicht der Sinn danach. Es regnet in feinen Tropfen, vom Wind getrieben treffen sie kalt mein Gesicht, fallen aus grautrüben Wolken auf das Salzburger Land.

Tagelanger Regen wird vorhergesagt, bei Temperaturen um zehn Grad – Herbstkälte Ende August. Nicht das, was frau sich wünscht, wenn sie unter freiem Himmel unterwegs ist, aber mitnichten ein Grund, die Reise zu vertagen oder gar ausfallen zu lassen. Den Altstadtbesuch jedoch lasse ich weg, nur die Musik nehme ich mit. Sie soll für den Auftakt dieser Alpenreise mein wohlklingender Ohrwurm sein.

Zum Salzach-Radweg geht es leicht bergab. Von hier an übergebe ich mich dem Schutzblech des Vorderrades, das bebend Richtung Süden zeigt. Mein Herz jubelt, der Regen kümmert mich nicht. Für die nächste Zeit gilt: Was nicht zu ändern ist, muss ich annehmen, Missmut würde die Reisefreude trüben, den Motor Motivation am Rundlauf hindern, was angesichts der anstehenden Herausforderungen fatal wäre.

Noch wenige Tage vor der Abreise hatte ich wohlweißlich meinen vorhandenen Nässeschutz ergänzt, für mich, den Rucksack und die Satteltaschen. Dank wasserdichter Jacke und Hose darf ich also davon ausgehen, am Körper trocken zu bleiben. Ob die Kleidung, die sich darunter befindet, zu viel, zu wenig oder genau richtig wärmt, wird sich zeigen. Fakt ist: Vorerst wird es kein Radeln im Sonnenschein in Hemd und T-Shirt geben, vorerst wird mich das Kälte- und Regenoutfit schützen, aber in der Beweglichkeit hindern.

Links bleiben die Vororte Salzburgs zurück. Rechts von mir strömt, hinter Birkenstämmen und einem breiten Streifen wuchernden Grüns, die kanalisierte Salzach respekteinflößend machtvoll nach Norden. Eine braunsilbrige Schnellstraße aus Wasser. Ich trete kräftig in die Pedalen, Lupina will nicht recht Fahrt aufnehmen. Kaum merklich steigt bereits jetzt das Gelände an, sodass ich, auch wegen des harten, gleichwohl sandigen Wegbelags, vom dritten in den zweiten Gang hinunterschalte. Das mag nicht erwähnenswert sein, ist es aber doch, weil jeder der drei mir zur Verfügung stehenden Gänge für die Art und Weise steht, wie sich die Reise für mich gestalten wird. So werden die Bedingungen für den Gebrauch des dritten Ganges diese sein: ebene Strecke mit gutem Bodenbelag, kein bis schwacher Gegenwind; für den zweiten Gang: kaum wahrnehmbarer Anstieg, unebener Untergrund, Gegenwind; für den ersten Gang: schwacher Anstieg, glatter Boden und ausreichend Platz auf den Straßen, weil das Fahrrad nicht genau in der Spur zu halten ist. Bedingungen, die erschwerend darüber hinausgehen, wie zum Beispiel stärkere Anstiege, bedeuten Absteigen und Schieben.

Auch der begnadete Sohn Salzburgs war an die Adria gereist. Klarinettenmusik in A-Dur… das einen Monat vor seinem Tod vollendete Konzert des Komponisten möchte ich nicht so bald hergeben. Doch das konstant lärmende Tosen der Salzach übertönt die Musik in meinem Kopf, wie auch das Tröpfeln des Regens, das Rauschen von Bächen, Plätschern und Gluckern der Rinnsale, die sich, für die Augen unsichtbar oder sichtbar, irgendwo in die Salzach ergießen. Es ist die allgegenwärtige Wassermusik der Berge, die mich von allen Seiten umgibt und die von den ersten Augenblicken an den Ton bestimmt. So wundert es nicht, dass mir alsbald die Mozartmelodie verloren geht.

In früheren Zeiten ging es auf dem Fluss hoch her. Bis ins 19. Jahrhundert manövrierte man auf floßähnlichen Holzbooten mit geringem Tiefgang den Reichtum der Salzburger Alpen über die reißenden Fluten. Diesem Transportgut der damaligen Schifffahrt gab der Salzach ihren Namen. Über viele Kilometer Wasserweg wurde das ‚weiße Gold‘ aus dem Gebirge heraus nach Burghausen gebracht, wo die Salzach als wasserreichster Nebenfluss des Inn in den selbigen mündet. Von dort soll das kostbare Salz über die Wasserstraße der Donau bis zum Schwarzen Meer geschifft worden sein.

Die Salzach kommt von Westen, aus den Kitzbüheler Alpen. Ihre enorme Wassermenge ist selbsterklärend, sieht man sich an, wie viel sie allein auf ihrem Weg durch den Pinzgau aus den umliegenden Bergen aufnimmt, den Berchtesgadener und Kitzbüheler Alpen, den Hohen Tauern, den Schieferalpen, vom Hochkönig, vom Dachsteingebirge... Ich sehe mich noch als Schülerin in einem meiner Lieblingsbücher blättern, dem Diercke-Weltatlas, die Alpenkarte betrachten mit der massenhaften Ansammlung von Bergen, die mich zum Wegträumen einluden. Da war das schnurgerade Tal, die Flussfädchen aus den Hohen Tauern, die, seltsam akkurat angeordnet, parallel zueinander auf eben dieses Tal zu liefen… rätselhaft. Der geometrische Verlauf der Flüsschen wirkte umso faszinierender, als unser Erdkundelehrer das Naturgeheimnis lüftete: Dieses Tal hieß Salzachtal und war zur Eiszeit von einem kolossalen Gletscher bedeckt gewesen, in den aus den herabfallenden Seitentälern der Tauernberge viele kleinere Gletscher gemündet waren, die sich allesamt infolge der sich erwärmenden Erde in Flüsse verwandelt hatten und nun bergabwärts der Salzach zustrebten.

Flüsse, die solch hohe Wassermengen aufnehmen, schwellen bei Starkregen und Unwettern noch deutlich stärker an. Am Unterlauf der Salzach, wo ich mich gerade stromaufwärts bewege, brachte im Mittelalter ein todbringendes Hochwasser weit über zweitausend Anwohner um. Warnsysteme, wie man sie heute hat, gab es damals natürlich nicht, auch nicht die Möglichkeit eines Abstaus mit Hilfe von Kraftwerken. Die Salzach war ein gefährlicher Gebirgsfluss, der gebändigt werden und den man auch für die Schifffahrt besser nutzbar machen wollte. Die Lösung: Begradigung, Regulierung sowie Vertiefung des Flussbettes. So rückte man der Salzach schon vor zweihundert Jahren mit ersten Maßnahmen zu Leibe. Dem so entstandenen Kulturland und Baugrund wurden allerdings natürliche Flusslandschaften wie Auwälder und Seitenarme geopfert. Vollständige Sicherheit vor Hochwasser und Überschwemmung gab es trotzdem nicht, Wasser lässt sich nicht gerne einsperren. Lang ist es noch nicht her, dass die Stadt Salzburg um Zentimeterbreite einer Überflutung entging, als der Flussanstieg sehr knapp unter der kritischen Pegelmarke stoppte. Schließlich grub sich die künstlich vertiefte Salzach im Laufe der Zeit eigenständig noch weiter in den weichen Untergrund, was zunächst begrüßt, dann aber außer Kontrolle geriet, da das Tiefergraben bis heute kein Ende nimmt und neue ernste Gefahren mit sich gebracht hat, wie zum Beispiel für den Erhalt der Grundwasserspiegelhöhe und für die Stabilität der Brückenpfeiler. Menschverursachte Entwicklungen, die von Menschen in sinnbringende Richtungen gelenkt werden müssen, bevor der Fluss die Probleme auf seine Art löst. So laufen seit Längerem an der Salzach mit einigen hundert Millionen Euro Kostenaufwand aufwändige Renaturierungsarbeiten, die den angerichteten Schäden entgegenwirken, den Fluss Stück für Stück verbreitern und der ursprünglichen Natur gebietsweise zur Entfaltung verhelfen. Die Aufhebung von Umweltsünden ist kostspielig, je länger und stärker sie sich auswirken konnten, umso teurer.

Es regnet ohne Pause. Die Schutzmaske, die griffbereit am Fahrradlenker baumelt, ist feucht. Ich hatte vergessen, sie in die Jackentasche zu stecken. Die Pandemie, die die Menschen rund um den Globus seit bald zwei Jahren knechtet und mich gezwungen hat, die Reise wiederholt zu verschieben, liegt, so hoffe ich, in den letzten Zuckungen. Im oberen Fach des Rucksacks sind einige Masken verstaut, gegebenenfalls werde ich weitere beschaffen müssen. Es heißt, dass in Österreich und Italien unterschiedliche Hygieneregeln gelten.

In meine Gedanken vertieft, höre ich einen von hinten sich nähernden Radfahrer nicht. Als er zum Überholen ansetzt, passt er sein Tempo meinem an und fährt neben mir: ein älterer Herr auf einem roten E-Bike. Wir kommen ins Plaudern und stellen einander vor: Ich bin der Horst und komme aus Bayern – ich bin die Gabi aus Nordrhein-Westfalen.

Ich erfahre, dass er ein Alpenvogel ist, der hier nicht oft genug sein kann, das Bergwandern geliebt hatte wie ich und es trotzdem aufgeben musste. Er nennt mir die Nord-Süd-Überquerungsroute, für die er sich damals entschieden hatte und die er allein gegangen war – von Garmisch-Partenkirchen nach Riva del Garda –, als er an seine Gelenkknorpel noch keine Gedanken verschwendet hatte. Heute ist er 72 und auf dem Weg zur Adria, hat wie ich das knieschonende Radfahren als Chance entdeckt, sich trotz seiner Arthrose im Gebirge zu bewegen. Das Laufen ersetzen kann das Radfahren nicht, darin sind wir uns einig, es ist das Wandern, das die größte Nähe zur Natur schenkt. Unvergessen bleibt mir das Gefühl des meditativen Gehens, wie mir Schritt für Schritt alle Geschwindigkeiten, alle Lasten des Lebens entglitten, je höher ich einen Berg erklomm.

‚Wandern ist der Weg in die Freiheit, die vollkommenste Art der Fortbewegung…‘, ist ein Zitat der britischen Schriftstellerin Elizabeth von Arnim – und ich ergänze: Es ist die älteste Art, die den Menschen im reinen Sinn des Wortes erdet. Sofern es sich wirklich um Wandern handelt, Muße erlaubt und der Fokus nicht aufs ‚Streckemachen‘ gerichtet ist, nehmen Zufußgehende unzählige Details wahr – Geräusche, Düfte, Tiere, Pflanzen, Wolkenspiele…, eben alles, was die Natur für sie bereithält –, nichts befindet sich zwischen den Schuhen und den Pfaden, auf denen Wandernde mit geöffneten Sinnen unterwegs sind. Dies alles vermag das Radfahren nicht zu bieten und kann dennoch zu einem intensiven Erlebnis verhelfen, vorausgesetzt, auch hier steht sportliche Ambition nicht im Vordergrund.

Und ein Fahrrad wie meines, das im Gebirge eigentlich nichts zu suchen hat, das sich selbst genügt, mit dem Messen von Geschwindigkeit und Zeit nichts zu tun hat, werde ich mit ihm ein zweites Mal erfahren, was mich bei der Reise zum Inn-Ursprung so glücklich gemacht hatte? Oder war dieses Unternehmen schon zu Hause, als ich es plante, zum Scheitern verurteilt?

Ich erzähle Horst, dass kaum jemand meine Lust auf ein Solo-Abenteuer versteht, dass mich manche Leute für unvernünftig und leichtsinnig halten. Die gleiche Erfahrung hatte auch er gemacht – obwohl er E-Bike fährt. Der hat ja ‘nen Knall, hätte ‚ein Freund‘ hinter seinem Rücken gesagt. Ich erwidere, dass es mitunter toll ist ‘nen Knall zu haben und mache Horst auf meine Gangschaltung aufmerksam.

„Drei Gänge?“ lacht er mit ungläubigem Seitenblick auf meinen Fahrradlenker, „Chapeau!“

„Danke! Mal schauen, ob ich es bis zur Adria schaffe. Einen Versuch ist es wert, finde ich.“

„Wenn du es wirklich willst, Gabi, wird‘s klappen. Das hast du doch beim Bergwandern gelernt.“

Als wir bergauf über eine Wegrampe den Radweg verlassen müssen, steige ich ab und schiebe. Horst dagegen schnurrt mit seinem Bike locker hinauf und entschwindet im Nu, nicht ohne mir noch Kraft und Erfolg für die weitere Reise zu wünschen.

Schon bald überquere ich die Salzach über eine Fußgängerbrücke und es fällt auf, dass die Farbstimmung des hier breiter angelegten beruhigten Flusses eine andere ist. Die Quellwolken spiegeln sich darin, durchsprenkelt mit platinsilbrigen Streifen. Im Süden türmen sich Berge auf, es scheint, als käme der Fluss von dort.

Der rechtsseitige Uferweg weicht nun vom Fluss ab, führt mich auf schmaler Asphaltstraße sanft ansteigend hinauf in eine wiesenreiche Landidylle mit Hahngeschrei und gefleckten Kühen. Ab und zu eine Ansiedlung, Reihen von Blumenkübeln vor den Hausfassaden, nirgendwo ein Anwohner, nur der Regen, der unentwegt fällt, und mitten in der ozeangroßen Wiese eine pechschwarze Katze. Wie ein Pantherjunges streicht sie spähend und lauernd durch das hohe Gras und hat nicht nur Mäuse, auch mich im Blick.

Ich befinde mich nun im Tennengau, dem zweiten der fünf Gaue des Salzburger Landes. Von hier werde ich unmittelbar in die Berge hineinradeln, während das offene flachere Voralpenland hinter mir zurückbleibt. Das feuchtglänzende Grün, das mich in den schönsten Farbnuancen umgibt, die Stille des gewundenen Straßenbands, das Schnurren des Fahrrads und irgendwo im Verborgenen ein plätscherndes Bächlein – das alles ist überaus wohltuend und zuversichtlich stimmend.

Kurvenreich geht es auf und ab, manche kurze Steigung kann ich im dritten Gang mit ‚Anlauf‘ nehmen, bei längeren Anstiegen heißt es absteigen und schieben, eine willkommene Gelegenheit, das Handy aus der Gürteltasche zu ziehen, um ein Foto zu machen.

Dort hinten! Ich fahre unmittelbar darauf zu: wieder diese Front bewaldeter Berge. Es ist das Tennengebirge der Salzburger Alpen, wo sich an der Nahtstelle zum Hagengebirge der Fluss durch seine Klamm zwängt und die brodelnden Schlünde der sogenannten Salzachöfen zu bestaunen sind. Mein Weg soll mich weit darüber führen, auf der Straße über den Pass Lueg, der als Talpass nur eine geringe Höhe aufweist.

Ich ziehe ein Taschentuch aus der Hosentasche, reibe die tropfnasse Brille trocken, um die Linie des Gebirges nach der Passlücke abzusuchen. Wie sich wohl die siebzig Höhenmeter dort hinauf gestalten werden? Auch das ist es, was ich an dieser Art des Reisens so liebe: all die Rätsel, die sich nach und nach auflösen.

Während ich in die Ferne schaue und die Brille erneut beschlägt, rollt eine Gruppe munter schwatzender E-Biker an mir vorbei. Offenbar bin ich nicht so allein, wie es den Anschein hatte, wenngleich ich seit dem morgendlichen Aufbruch außer Horst gerade mal zwei Leute auf bepackten Tourenrädern gesehen habe – ob das am Regen liegt? Wo sind die anderen Überquerer?

Hinter dem Pass folgt der Ort Werfen, der heute das Tagesziel ist. Wie weit ist es von hier bis dort? Ich falte die Karte auf und errechne etwa zehn Kilometer. Sollte ich die Passhöhe ausschließlich zu Fuß erreichen können, benötige ich dafür Zeit, und in Werfen habe ich noch ein Quartier zu finden. Ein Blick auf die Uhr: halb drei. Seit fünf Stunden bin ich unterwegs. Ist es klug, weiter zu fahren, wird die Kraft reichen und werde ich vor Einbruch der Dämmerung da sein? Was mache ich, sollte die Bettsuche kompliziert sein? Unentschlossen stecke ich die feuchtgewordene Karte ein, hieve mich auf den Sattel und schiebe die Entscheidung auf.

Im anhaltenden Nieselregen stehe ich am wegweisenden Abzweig und muss spätestens jetzt zu einem Entschluss gelangen. Werfen oder der nahgelegene Ort Golling? Soll ich auf das anvisierte Tagesziel verzichten? Ermutigend ist das nicht, eher ernüchternd. Ob meine grobe Streckenplanung in den nächsten Tagen besser aufgehen wird, wird sich zeigen.

„Kann ich helfen?“ ruft ein Anwohner herüber, der, die Hände in den Hosentaschen, in seinem Vorgarten steht und meine Unschlüssigkeit beobachtet hat.

„Danke, vielleicht ja! Ich überlege, ob ich noch über den Pass nach Werfen fahren soll.“

„Wissen Sie, an Ihrer Stelle würde ich den Pass auslassen, lieber über Nacht in Golling bleiben und morgen den Zug nehmen. Es ist ziemlich anstrengend dort hinauf und bis Werfen brauchen Sie wohl zwei, vielleicht drei Stunden, je nachdem, wie flott Sie sind. In Werfen gibt es einen Bahnhof, da können Sie aussteigen und die Reise fortsetzen. So ist es ganz einfach.“

Ganz einfach! Er meint es gut, aber warum in aller Welt muss immer alles einfach sein? Ich werde auf jeden Fall über den Pass auf zwei Rädern fahren, beziehungsweise auf zwei Füßen gehen, nur nicht flott und auch nicht jetzt. Siebzig Höhenmeter! So gut wie nichts im Vergleich zu den dreieinhalbtausend, die auf der Gesamtstrecke anfallen. Heute jedoch befolge ich vernünftigerweise, wozu mir dieser ortskundige Anwohner rät. Somit bedanke ich mich, schlage den kurzen Weg nach Golling ein – und habe das erste mir gesteckte Ziel nicht geschafft. Wenn das so weitergeht, werde ich das blaue Meer nie und nimmer in der mir zur Verfügung stehenden Zeit erreichen, es sei denn, ich mache es mir einfach und fahre mit dem Zug.

An zwei Gasthäusern klopfe ich vergebens an, alle Zimmer sind reserviert. Beim ‚Goldenen Ochs‘, im Zentrum Gollings, betrete ich einen finsteren Empfangsbereich und will mich gerade irritiert zurück zur Tür wenden, als ein älterer Herr, vermutlich der Hotelinhaber, erscheint und den Dimmer einer Lampe aufdreht, bevor er mich herzlich begrüßt. Danach ist es kaum heller, aber wenigstens sehen wir nun einander und ich kann meinen Zimmerwunsch vortragen.

Treffer! Das erste Bett dieser Reise ist meines. Lupina darf sich über einen geschützten Stellplatz hinter dem Haus freuen, ich über ein Zimmer mit Duschbad. Es wird Zeit, dass ich mich aufwärme, nun, da ich mich nicht mehr bewege, fange ich zu frieren an. Müde bin ich auch, wenn auch mein Kraftreservoir nicht ausgeschöpft ist. Morgen darf ich das Tagespensum ein wenig erhöhen – mal schauen, wie es mir damit geht.

Nach einem Nickerchen im warmen Bett trete ich eine Stunde später vor die Tür und kehre, weil es regnet, gleich auf der anderen Straßenseite in die gutbürgerliche ‚Goldene Traube‘ ein. Dort werde ich von einer hektischen Kellnerin an einen Zehn-Personen-Tisch dirigiert, an dessen anderem Ende ein im jugendlichen Schick gekleidetes Paar im Best-Ages-Alter speist. Da mein Blick im Geradeaussehen die Beiden unwillkürlich streift und ich ihnen, bedingt durch den gemeinsamen Tisch, auch akustisch nah bin, werde ich Zeugin ihrer Unterhaltung – das heißt, eigentlich ist es keine Unterhaltung, sie allein redet, stellt eindringlich leise Fragen, die er allesamt mit ‚nein‘ beantwortet. Das verletzt sie, ihr Mund zuckt, ich sehe es aus dem Augenwinkel, obwohl ich mich krampfhaft bemühe, den vor mir liegenden Bierdeckel und meine Hände anzustarren. „Weshalb bist du so abweisend… und lehnst alles ab?“, höre ich, worauf er nichts antwortet, sie ignorierend dasitzt und sich seinem Teller widmet. Und nun hebt er den Kopf, sieht sie an, kalt, triumphierend.

Er lässt sie am langen Arm verhungern, denke ich, was immer sie noch sagen wird, wird an ihm abprallen. Ob er sie hasst? Sich angewidert fühlt von ihrer Verbitterung, ihrer hilflosen Bettelei? Miteinander glücklich sind die Beiden in diesen verregneten Urlaubstagen nicht, jedenfalls sieht es nicht so aus.

Derweil nehmen rechts von mir fünf Leute lautstark an einem Tisch Platz und meckern die Kellnerin an, weil sie ihnen auszufüllende Zettel und Kugelschreiber vorlegt – wir haben ja Pandemiezeit. Einer der Vier scheint eine Art Wortführer zu sein und verkündet mit kräftiger Stimme, er finde es unmöglich, seinen Namen und seine Telefonnummer hinterlassen zu müssen, beides ginge keinen etwas an, dieses Theater habe er satt. Seine Tischgenossen und -genossinnen springen ihm zustimmend bei. Solange huschen die Augen der unter Strom stehenden Kellnerin zum Fenstertisch, wo ein Gast wiederholt die Hand hebt und zahlen will. Keine Zeit für Diskussionen, aber für eine hastige Rechtfertigung, indem sie die Verantwortung für den Zettel des Anstoßes auf die Regierung verlagert.

Unterdessen herrscht am Ende meines Tisches bleiernes Schweigen. Sie hat ihre Bemühungen eingestellt, stochert in ihrem Essen herum und kämpft gegen die Tränen an.

„Tut mir leid, ich bin nur die Bedienung, was anderes habe ich nicht gelernt“, klingt es vom Fenstertisch herüber, sagt’s und galoppiert mit gerötetem Gesicht an mir vorbei in Richtung Küche, um Sekunden später mit meinem Teller zurückzukommen. Ein Meisterstück von Semmelknödel lacht mich an, groß und rund wie eine Orange, mit Schnittlauch bestreut und umrahmt von goldgelbem Schwammerlragout. Die Kellnerin ergreift meinen ausgefüllten Zettel, bedankt sich und schenkt mir ein hastiges Lob.

Was mich und diesen Augenblick betrifft, könnte meine Welt kaum schöner sein. Ich fühle mich herrlich frei und allein, esse, genieße das rahmige Sößchen und nippe am kühlen Weißburgunder. Als dann mein leer gegessener Teller fortgeräumt ist, nehme ich den Stift zur Hand und widme mich meinem Reisetagebuch.