Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

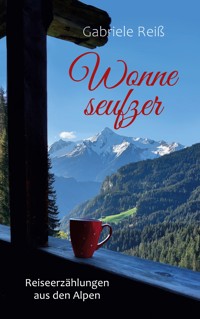

Was geschieht, wenn Gabriele Reiß den Finger über die Atlaskarte der Alpen wandern lässt, bis er irgendwo stehenbleibt und sie den Ort heranzoomt? Dann reist sie dorthin und erlebt Dinge, zu Fuß oder mit dem 3-Gang-Fahrrad, die erstaunlich und im doppelten Sinn bewegend sind: Berglandschaften, Menschengeschichten und Menschenwerke. 25 Erzählungen von ebenso vielen Schauplätzen des gesamten Alpenraums entlocken nicht nur der Reisenden, auch den Leser:innen dieses Buches so manchen Seufzer der Wonne.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 400

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für Uschi und Erwin –

schau, mein Lieber, die Berge…

sie alle schenke ich dir

Inhalt

1 -

Wer ist Sepp?

2 -

Die Entdeckung

3 -

Zeit des Lernens, Zeit der Möglichkeiten

4 -

Die verdoppelte Zeit

5 -

Hans Hannibal

6 -

Zwiegespräch

7 - Wenn Riesen mit Steinen werfen

8 -

Die Unbekannte vom Steinernen Meer

9 -

Wiedersehen mit Hilde

10 -

Zwischen Himmel und Erde

11 -

Leben wie Gott im Buschenschank

12 -

Nur ein Augenblick

13 -

Die Schlucht

14 -

Der Bergsteigerfriedhof von Heiligenblut

15 -

Die Schafhütte

16 -

Ehrfurcht im Museum

17 -

Erinnerungen im Schlaraffenland

18 -

Guarda

19 -

Was bleibt, ist der Traum

20 -

Hesse, das Leben und ich

21 -

Weggespült

22 -

Himmelhoch jauchzend, zum Weinen betrübt

23 -

Mein Besuch bei Fabienne

24 -

Im Inneren des Berges

25 - Die Nacht am Wildkirchli

1

Wer ist Sepp?

Balderschwang/Bayern/Deutschland

∞

Einmal im Leben zur rechten Zeit

sollte man an Unmögliches geglaubt haben.

Christa Wolf

Ein Tag im Jahre 1977.

Wie alt mag er sein? Sechzig? Siebzig? Achtzig? Auf jeden Fall ziemlich alt. Sein gebräuntes Gesicht ist mit Knitterfalten übersät und sein Name klingt in meinen Ohren recht ungewöhnlich: Sepp. Neben ihm steige ich diesen grässlichen Berghang hinauf, inständig hoffend, dass die Qual bald ein Ende haben wird.

Sepp ist zwar alt, aber stark.

Unerbittlich geht er steten Schrittes voran, als schlage in seiner Brust statt eines Herzens ein Traktormotor. Ein verstohlener Blick auf seine kniekurze Hose aus altersspeckigem Leder: noch nie habe ich solche vor sehnigen Muskeln strotzende Waden wie seine gesehen, die – ein Überprüfen durch Betasten erübrigt sich – ihr eigenes Profil haben und robust und stoßfest wie Traktorreifen sind.

Ich bin 25.

Was war das nur für ein Mensch, dieser Sepp aus der anderen Welt? In jeder Beziehung das Gegenteil von mir. Zum Beispiel in Sachen Gesundheit. Beim besten Willen konnte ich ihn mir weder krank noch schwach vorstellen, so wie ich es selbst im Laufe meines jungen Lebens immer wieder mal war. Die üblichen Kinderkrankheiten beiseitegelassen, fing es im Kleinkindalter mit einer Lungenentzündung an, die mich hochfiebernd – noch ohne Penicillin-Behandlung – über Wochen zur Bettruhe gezwungen hatte, gefolgt von einer Lungenentzündung im Grundschulalter und dann Jahr für Jahr Bronchialinfekte, bekämpft mit dem Zaubermittel Antibiotika in Kapsel- und Spritzenform. Ein Grund für diese Empfindlichkeit war sicherlich meine Wohnregion.

Während meiner Kindheitsjahre in den Bergbaustädten Essen und Gelsenkirchen hatte ich unvermeidbar Kohlefeinstaub inhaliert – ich erinnere mich an den schwarzen Puder, den meine Mutter von den Fensterrahmen wischte, an das schwarz-schaumige Putzwasser, das sie mir mit den Worten zeigte: Sieh mal, Gabi, wie das Wasser aussieht. Ja, Kohlestaub lag in der Luft und meine fleißige Mutti konnte nichts anderes dagegen tun als ihn unermüdlich wegzuwischen und wegzuwaschen. Ein Kampf gegen Windräder, eine vergebliche Jagd nach Sauberkeit und nach Fensterrahmen, die wenigstens ein paar Stunden lang weiß sein würden. Vielleicht dachte sie manchmal, während sie wusch und putzte, an ihren Vater Karl, der 1942 an Silikose, der sogenannten Bergmannslunge, gestorben war, wie auch 1975 ihr Schwiegervater Fritz.

Für die Gesundung meiner angeschlagenen Atemwege war die verstaubte Luft natürlich kontraproduktiv, der weitaus geeignetere Lebensraum wäre für mich die Nordseeküste gewesen – wäre! Dazu kam es nicht. Viel zu fest war ich in meinem durchaus geliebten Kohlenpott-Revier verwurzelt.

Stattdessen tauschte ich drei Jahre nach meiner wundersamen Sepp-Begegnung die Großstädte an der Ruhr gegen eine kleinere Zechenstadt an der Lippe ein, am Nordrand des Ruhrgebiets liegend, von Grün umgeben und weniger rußig. Auf meine sich wiederholenden Bronchialerkrankungen hatte das keinen nennenswert gesundheitsfördernden Einfluss. Ich kann mich noch an die Situation erinnern, als mir meine neue Hausärztin für die ferne Zukunft Asthma vorhersagte.

Mit Sport hatte ich, wie viele andere junge Leute meines Alters auch, nach meinem letzten Schultag nichts mehr zu tun gehabt. In den Siebzigern gab es noch keinen Fitnessboom, keine Jane Fonda, die mich für Aerobic hätte begeistern können. Folglich blieb mir verschlossen, wie sich regelmäßig betriebene ‚Leibesübungen‘ auf die Körpergesundheit auswirken.

Doch nun zurück ins Jahr 1977, zu dem Bergweg, den ich mich mit wachsendem Unwillen hinaufkämpfen muss. Zurück zum alten Sepp.

Immer wieder schiele ich zu ihm hinüber, stelle mir vor, wie er bereits als Kleinkind Berge erklommen hatte.

300 Höhenmeter! Noch nie bin ich in meinem Leben so lange und so ‚steil‘ bergan gelaufen.

Sepp geht voran und unser ganzer Tross – vierzig blasshäutige Ruhrgebietskinder und –jugendliche aus sozialen Brennpunkten nebst Betreuerteam – folgt ihm ächzend und stöhnend. Das Ziel ist die von ihm selbst errichtete Hütte, wo wir zwei Wochen lang eine Ferienfreizeit verbringen werden. Ohne Zufahrtsstraße und Seilbahn ist das Zufußgehen unerlässlich.

Unser Herbergsvater gibt sich wortkarg und mürrisch. Sein verschlossener Gesichtsausdruck lässt nur einen Rückschluss zu: all die verweichlichten Großstädter und das vielstimmige Gejammer strapazieren seine Nerven.

Wer ist hier eigentlich alt, er oder ich? frage ich mich, während ich mich angestrengt mit ihm Schritt zu halten bemühe. Scheinbar wie automatisch beugen und strecken sich seine Knie, während ich gegen eine mir unerklärliche Trägheit in den Beinen ankämpfe, die nur widerstrebend gehorchen, als gehörten sie gar nicht mir, als führten sie ein Eigenleben. Dabei habe ich nicht mehr als mich selbst hier herauf zu schleppen, was wenig ist, schließlich bin ich ein Leichtgewicht von höchstens sechzig Kilo. Unser aller Gepäck wird glücklicherweise mit einem Materiallift befördert.

Alle paar Minuten muss ich in der Schräge stehenbleiben, keuchend nach Luft schnappend warten, bis sich mein verstörter Herzschlag beruhigt hat, was zur Folge hat, dass ich hinter Sepp immer weiter zurückbleibe.

Solch eine blöde Idee! Ich verwünsche meinen Chef, der dieses Unternehmen organisiert hat, verwünsche die Sommerhitze, die auf dem Kopf lastet, diese Schufterei, die mir unmissverständlich klarmacht, wie schwächlich ich bin. Und dieser Sepp, der eigentlich Josef heißt, macht seinem heiligen Namen keine Ehre, vielmehr kommt er mir wie ein Sklaventreiber vor, mit dem es in den kommenden zwei Wochen noch ungemütlich wird.

Wie richtig ich mit dieser Einschätzung liege, zeigt sich Tage später, als er Kinder und Betreuer die halbe Nacht lang im Freien stehen lässt, bis sich der Übeltäter ‚freiwillig‘ meldet, der das Bettgestell eines Jungen heimlich mit Schuhwichse beschmiert hat. Unser Gastgeber setzt sich durch, nicht nur äußerlich ist er ein knochenharter Bursche.

Die gesamte Ferienfreizeit spielt sich mit sportlichen Spielen und Wettkämpfen vielfältigster Art im Innen- und Außenbereich des Hauses ab. Langeweile kommt nicht auf und die Kinder haben Gelegenheit ihren oftmals furchtbaren Lebensalltag zu vergessen. Was mich betrifft, bin ich froh, dass wir die meiste Zeit im und am Haus verbringen, so dass es mir erspart bleibt, mich mit dieser kraftzehrenden Gegend zu befassen.

Als es heimwärts geht, weiß ich nicht, wo ich eigentlich gewesen bin. Im Allgäu, ja – mehr gibt mein geografisches Alpenwissen nicht her. Ich weiß nicht, dass Balderschwang zu den fünf sogenannten Hörnerdörfern gehört, die sich unter den Hörnern, sprich: Spitzen, ihrer Hausberge versammelt haben: Bolsterlang, Fischen, Obermaiselstein, Ofterschwang, Balderschwang. Keinen einzigen Wanderweg habe ich kennengelernt, keine Alpenblume bewundert, kein Wiesenkraut gerochen, keine Ausblicke übers Bergland genossen, kein Gipfelkreuz berührt. Kann es sein, dass ich nicht eine einzige Kuhglocke läuten gehört habe? Ein Kollege hatte in kleinen Gruppen Wanderungen bescheidenen Umfangs unternommen. Warum bin ich nicht dabei gewesen? Entweder, weil ich mich davor gedrückt hatte oder weil ich als pädagogische Mitarbeiterin im und am Haus anderweitig im Einsatz war. Sepps Hütte: meine steigungsfreie Insel in den Bergen.

Ich weiß, beziehungsweise ahne nicht, dass Vorarlberg – das westlichste Bundesland Österreichs – in der Luftlinie gerade mal zwanzig Kilometer entfernt ist. Vom Vorarlberger Montafon, geschweige vom Rätikon-Gebirge, in das es mich in ferner Zukunft so oft ziehen wird, habe ich nicht die geringste Ahnung. Würde es mir jemand prophezeien, würde ich darüber lachen und die Idee für vollkommen abwegig halten.

Als ich mit unseren Freizeitkindern im Reisebus gen Heimat fahre, assoziiere ich die Alpen zuallererst mit Plage. Was erklärt, warum Sepp rasch in Vergessenheit gerät.

Und mit ihm die Berge.

2

Die Entdeckung

Tschagguns/Vorarlberg/Österreich

∞

Ein frommer Zauber hält mich wieder,

anbetend, staunend muss ich steh‘n;

es sinkt auf meine Augenlider

ein gold’ner Kindertraum hernieder,

ich fühl’s - ein Wunder ist gescheh‘n.

Theodor Storm

Fünfzehn Jahre später… ein Tag im Jahre 1992.

Ich plaudere mit Theo, dem Vater eines Jungen aus einer Eltern-Kind-Gruppe. Es geht um dies und das und dann, ich weiß nicht mehr, wieso, um die Alpen. Plötzlich ist er wieder da, der alte Sepp mit der harten Schale und den kräftigen Waden. Ich schildere anschaulich, wie nachhaltig abschreckend jener Aufstieg auf mich gewirkt hatte, und dass ich bis dato meinem Vorsatz der Bergabstinenz treu geblieben bin. Nebenbei bemerkt, hat sich an der Neigung zu Bronchialinfekten nichts geändert. Wenigstens ist es mir gelungen, mich von der pauschalen Antibiotikatherapie zu befreien. Allerdings braucht der Organismus deutlich länger, bis die Krankheit ausgestanden ist.

Theo schwärmt von den Alpen, wie abenteuerlich eine Wandertour sei. Mit Rucksack unterwegs sein, ohne ins Tal abzusteigen, für ihn und seine Familie das höchste Glück. Er beschreibt die Standorte der Berghütten, die Schönheit der Natur, die Matratzenlager, die Gemütlichkeit der Hüttenabende. Ich kann dir nur raten, probiere es, sagt er, es wird dir gefallen.

Warum höre ich ihm überhaupt zu? Weil ich ein grundsätzlich neugieriger Mensch bin und Geschichten mag, die so mitreißend erzählt werden wie diese. Soll ich es tatsächlich versuchen, eine Wandertour von Hütte zu Hütte wagen, stundenlang in einer Höhe laufen, die ich noch nie betreten habe, meinen begründeten Vorsatz über den Haufen werfen? Dieser Theo! Hat mir ein Lasso mit vielversprechenden Bildern um den Hals gelegt, nicht festgezurrt, aber fest genug, um es nicht abstreifen zu können. Bemerkenswert, wie gründlich ich die Wahrscheinlichkeit verdränge, dass mich dieses Unternehmen konstitutionell überfordern wird.

Ich denke an die wehmütigen Abschiede von den Landschaften vergangener Urlaubsreisen. Sie zu erreichen war leicht: mit dem guten alten VW-Bus, der Bahn, dem Schiff, dem Flugzeug. Eine Bergtour würde etwas ganz anderes sein: eine Herausforderung, ein Experiment… eine Illusion?

Theos Lockruf hat mich erreicht. Vielleicht bin ich für das Bergwandern doch nicht ganz ungeeignet? Immerhin hatte ich mich als Kind bevorzugt im Freien aufgehalten, Strauchdickichte, Kratzer, Dreck und unbekannte Ecken nicht gescheut. Auch als Erwachsene bin ich sehr gern in der Natur. Das allerdings ist schon alles, was ich auf der Haben-Seite zu verzeichnen habe.

Auf der Soll-Seite sieht es ganz anders aus, wie umfangreich, ist mir nicht im Geringsten klar. Mein Fitnesstraining besteht aus dem Gerenne zwischen drei Kindern, Schule, Kindergarten, Minijob, Haus, Garten, Supermarkt… und so weiter. Ich habe keine Ahnung, wie der Rucksack zu packen ist, was ich unterwegs benötige, weiß nichts zu den Themen Höhenluft, Sonnenintensität im Hochgebirge, Baumgrenzen, alpine Gefahren, Notsignale; natürlich auch nichts über Krafteinteilung, Kopfschutz, Wanderstöcke, Orientierung, Wanderkarten.

Ich weiß gar nichts. Mein Mut ist nichts weiter als Unbedarftheit. Von Naivität will ich nicht sprechen, ich bilde mir ja nicht ein, dass das, was mich erwartet, einfach sein wird.

Theo hat etwas in Gang gesetzt und ich bin bereit, dem A das B folgen zu lassen und jeden weiteren Buchstaben auch, gegebenenfalls meine negative Haltung zu den Bergen aufzugeben.

Wie gravierend die bevorstehende Erfahrung Einfluss auf mein künftiges Leben nehmen wird, ahne ich nicht im Geringsten.

Ein paar Monate später wird es ernst, wir reisen ins Vorarlberger Montafon. An einem heißen Sommertag entsteigen wir frühmorgens beim Tschaggunser Berggasthof Grabs dem gleichnamigen Sessellift und beginnen den Aufstieg. Vor mir läuft wieder ein männlicher Begleiter, unwissend und unerfahren wie ich, jedoch körperlich kräftiger und fitter, mit Atemwegen, die keine Dauerkrankengeschichten kennen.

Der erste Aufstiegsabschnitt ist steil und nicht leichter als der in Sepps Begleitung, mit dem Unterschied, dass ich es diesmal selbst so gewollt habe. Ich schnaufe, ringe um Luft, Kopfschmerzen bahnen sich an. Alle Augenblicke stehenbleibend, kämpfe ich mich hinter meinem Begleiter den Berghang hoch, schwer an dem dünnwandigen, hin und her schwankenden Rucksack tragend, dessen schlecht gepolsterte Gurte in die Schultern schneiden und der während des Packens keine Waage gesehen, somit keine Gewichtskontrolle erlebt hat. Worauf habe ich mich nur eingelassen? Dieser Theo mit den schönmalenden Worten! Warum kehre ich nicht einfach um? Weil ich nicht allein unterwegs bin und sofortiges Aufgeben noch nie mein Ding gewesen ist.

Und dann kommt er, der Moment, der mich mein Leben lang mit Dankbarkeit erfüllen wird.

Der letzte größere Anstieg liegt zurück, Latschenkiefern haben die Bäume abgelöst, die Landschaft fängt sich hügelig zu weiten an. Die Gipfelaufbauten der umstehenden Berge sind viel näher gerückt, nun erkennbar die Felsstruktur. Ein neuer, nie erlebter Wind schlägt mir entgegen. Der Pfad, ein dünnes, sich windendes Band, bleibt so lange sichtbar, bis er hinter einer Erhebung verschwindet. Ich spüre seine Anziehungskraft, als sei er ein lebendiges Wesen, das spricht und mich zum Weitergehen verleiten will: Komm, Stadtkind, sieh, wohin ich dich führen werde…

In meiner Brust tut es einen Freudensatz, einen Sprung der Erkenntnis. Mein Herz verliebt sich mit überraschender Heftigkeit. Von der ungewohnten Anstrengung pocht es in den Ohren wie ein Trommelwirbel vor dem Sprung eines Zirkusartisten. Staunend stehe ich, ehrfürchtig im Angesicht dieser ursprünglichen Welt, berührt und bezaubert von den leuchtend bunten Wildblumen. Dicht an der Erde trotzen sie dem Wind, der an ihnen zerrt – Blumen eines verheißungsvollen Paradieses. Allein der Pfad ist Menschenwerk, nicht so die weite, endlos scheinende Bergnatur, die an diesem Ort ihrem eigenen Willen folgt.

Meine Gefühle und Gedanken überschlagen sich. Ist dies der Moment, an dem sich eine meiner kindlichen Träumereien über dem Schulatlas erfüllt? Ich bin mir bewusst, dass das, was ich hier sehe, nur denen vorbehalten ist, die sich zu Fuß aufmachen, und dass dieses überwältigende Gefühl der Lohn für den vergossenen Schweiß ist. Während sich das Hämmern in der Brust beruhigt, ahne ich, dass mich diese Welt von nun an rufen wird, egal, wo ich mich aufhalte, egal, wie gesund und fit ich bin. Mein Schicksal ist sozusagen besiegelt. Was kümmert es das in Begeisterung entbrannte Herz, dass ich in Gelsenkirchen geboren, in Nordrhein-Westfalen zu Hause bin und vom Grabser Sessellift unerbittliche 800 Kilometer entfernt lebe?

3

Zeit des Lernens,

Zeit der neuen Möglichkeiten

Alpen

∞

Frauen von heute

warten nicht auf das Wunderbare –

sie inszenieren ihre Wunder selbst.

Katharine Hepburn

Ein Tag im Jahre 2023. Dreißig Jahre Alpenliebe!

Ein Jubiläum kann ein willkommener Grund sein, in Erinnerungen zu schwelgen, für mich ein guter Zeitpunkt, den Anfang meiner eigenen Spur aufzunehmen, dorthin zu gehen, wo der erste Wandertag meines Lebens begann: ins Montafoner Tschagguns, am äußersten Westende Österreichs gelegen, wo die Grenze zur Schweiz ganz nah ist. Hier sitze ich am Fenster in einem Zimmer des Berggasthofes Grabs, vor mir ein Notebook. Mein Blick geht hinaus auf den Hang, den ich einst mit so viel Mühe erklomm.

Grabs – ein idealer Ausgangspunkt für Touren ins Rätikon-Gebirge. Gleich nebenan befand sich die Bergstation des alten Sessellifts, der mich über Wald und zirpende Wiesen schwebend in die Höhe trug. Er verkürzte den Aufstieg der Tagesetappe von 1.200 auf 800 Höhenmeter. Heute gibt es den Lift nicht mehr. Er hat ausgedient, ein neuer wurde nicht gebaut.

Aber der Berggasthof ist noch da, mittlerweile modernisiert.

Ich sehe mich, keuchend um Atemluft ringend, hinauf zur Alpe Alpila steigen, weiter hoch bis zu der Stelle, wo ich mich verliebte. Ich sehe mich, wie ich immer tiefer in die Arme des Gebirges hineinlief, zum still ruhenden Tobelsee, in dem sich die Drei Türme, Wahrzeichen-Berge des Montafons, spiegelten, weiter zum aufregenden Schwarzhornsattel und zu meinem ersten echten Bergquartier in über 2.200 Metern Höhe, der Tilisuna-Hütte. Mit dem Blick von damals sehe ich sie dort stehen, verloren in der Weite der Gebirgseinsamkeit, ein Spielzeughäuschen am mächtigen Fuß der Sulzfluh, ein Hort der Zuflucht und Geborgenheit.

Wie außergewöhnlich die 2.800 Meter hohe, von Höhlengängen durchzogene Sulzfluh ist, wusste ich damals noch nicht. Erst bei meinem vierten Alpenbesuch würde ich zum Gipfel aufsteigen, ihr von Rissen und Spalten durchzogenes Karrenfeld kennenlernen. Am Gipfel rundum nichts als Berge und in der Mitte ich, wie die Nadel eines Zirkels im Kreismittelpunkt. Ein Segelflugzeug auf Augenhöhe und im Cockpit der Pilot, der mich anlacht, bevor er den Flieger in die Tiefe gleiten lässt. Ein Flugzeug, zu dem ich nicht auf-, sondern herabsehe – nur einer der vielen fantastischen Zukunftsmomente, die auf mich warteten.

An jenem ersten Etappentag hatte ich 820 Höhenmeter Aufstieg bewältigt, auf einem sechs Stunden dauernden, überwiegend schattenlosen Weg. Bei der Ankunft war ich ausgebrannt und so arg von Kopfschmerzen geplagt, dass ich mich, bevor ich die Stufen zur Eingangstür der Hütte hinaufsteigen konnte, ins Gras legen und eine Weile ausruhen musste.

Zu klagen gab es nichts, das begriff ich sofort. Die Berge waren ehrlich, forderten von Beginn an ihren Preis. Das Zusammenwirken mit ihnen war nicht zum Nulltarif zu haben, eine Erkenntnis dieses denkwürdigen Wandertags.

Die Sehnsucht nach den weit entfernten Bergen wurde ein Bestandteil meines Lebens. Ich hörte ihre Stille, wenn ich die Augen schloss, an welchem Ort auch immer. Ich hörte, wie diese Stille zu mir sprach, wie sie mich umhüllte. Nichts ist mit ihrer uralten Stille vergleichbar. Ich sehnte mich nach dem Frieden, der Verlässlichkeit, die Berge ausstrahlen, nach dem Zauber, mit dem sie mich stets aufs Neue fesselten und zur Rückkehr riefen. Und ich sehnte mich nach dem Geräusch meiner Schritte, dem kratzig rhythmischen Klacken der Stecken, nach dem Wind und immer wieder nach dem Wind. ‚Wandersehnsucht reißt mir am Herzen, wenn ich Bäume höre, die abends im Wind rauschen‘, schrieb Hermann Hesse, der im Kanton Tessin gelebt hatte. ‚Höre ich still und lange zu, so zeigt die Wandersehnsucht ihren Kern und Sinn. Sie ist nicht Fortlaufen vor dem Leid, wie es mir schien. Sie ist Sehnsucht nach Heimat, dem Gedächtnis der Mutter, nach neuen Gleichnissen des Lebens. Sie führt nach Hause.‘

Gleichnisse fand ich zu Hauf und immer wieder das Gefühl heimzukommen in den Schoß der Mutter Erde. Es fühlte sich an, als habe sie auf mich gewartet, auf mich, die ich von weither gekommen war, um mich den unbekannten Pfaden anzuvertrauen. Sie waren es, nach denen ich mich am meisten sehnte, die Gipfel hatten für mich geringere Zugkraft.

Mir fehlten die Wege und ihre Geheimnisse.

Nicht wenige Menschen laufen mit einem langen Weg ihrem Leid davon, löschen mit dem Schmerz der Strapazen und des Durchhaltens die anderen aus, bis am Ende kein Schmerz mehr übrig ist und Leichtigkeit das Herz erfüllt. Andere suchen seelische Reinigung, Klärung, Heilung. Ich wollte nur hinaufsteigen, entschwinden, mit aller Intensität leben, Energie verschwenden, um neue in mich aufzunehmen, die schöpferische Kraft der Natur spüren, mich überraschen lassen von dem, was mich meine geliebten Berge diesmal lehren würden.

Ein fortwährender, niemals langweiliger Unterricht.

Sie lehrten mich Schwitzen und körperliche Anstrengung als Lebensgefühl zu begreifen; mit Lust durch Lehm und Wasserläufe zu stapfen, mich ‚schmutzig‘ zu machen wie einst als Kind; sie lehrten mich nicht nur an meine Grenzen zu gehen, sie auch weiterzustecken, meiner Kraft zu vertrauen, trotz Ermüdung weiterzugehen, bis das Ziel erreicht ist; lehrten mich, nicht zu klagen, nicht aufzugeben, lehrten mich Höhentoleranz, meditatives Bergaufgehen; lehrten mich die große Stille im Windschatten der Felswände, den Nebel und den Regen lieben und sogar das eiskalte Wasser, mit dem ich mich wusch.

Sie lehrten mich Gefahren erkennen, ohne Leichtsinn mutig zu sein, Angst für meine Sicherheit zu nutzen, lehrten mich Demut und immer wieder Dankbarkeit; sie lehrten mich nicht nur den Genuss der Freiheit, auch die Verantwortung, die diese verlangt.

Ich staunte jedes Mal über die Zuversicht und Euphorie, mit der ich frühmorgens aufbrach, nachdem ich am Tag zuvor mit brennenden Füßen und Muskeln todmüde in meinen Schlafsack gekrochen war. Manchmal kam mir das Bergwandern wie eine radikale Verjüngungskur für Körper, Seele und Geist vor. Oft wunderte ich mich, wie es möglich sein konnte, dass jeder, wirklich jeder Tag in den Bergen ein erfüllender war, selbst der, als ich – so verrückt es klingt – unglücklich auf die Knie gefallen und mich am Schienbein durch eine Steinspitze verletzt hatte.

Als Schülerin auf Lebenszeit lernte ich mich zu orientieren, einen Kompass zu benutzen, Höhenunterschiede, Zeitlängen, Entfernungen einzuschätzen und vieles mehr. Auch Fehler gehörten zum Lernen dazu, die zum Glück stets einen guten Ausgang genommen hatten. Ab und zu wanderte ich allein, Touren mit einer Hüttennacht. Das Gepäck wog von Mal zu Mal weniger, weil mich die Erfahrung lehrte, was ich tatsächlich brauchte.

Daheim beschäftigte ich mich mit der Geografie der Alpen. Oft nahm ich meinen alten Schulatlas zur Hand, ließ mich von ihm inspirieren. Mit den Wanderkarten, die mir wie geheime Schatzkarten vorkamen, konnte ich mich stundenlang befassen und die Strecken im Geiste vorgehen.

Während der Touren entgingen mir nicht die Auswirkungen des Klimawandels und des wachsenden Alpentourismus. Tränen stiegen mir in die Augen, wenn ich den unumkehrbaren Sterbeprozess eines Gletschers verfolgte; entwurzelte Bäume sah ich, trockene, rissige Böden, die sturzartige Regenfälle nicht mehr aufnehmen konnten; mancher durch Murenabgänge unpassierbare Weg musste weitläufig umgangen werden. Unverständnis und Groll stiegen in mir auf, wenn ich die Rodungen, Verbauungen und anderen Umweltsünden sah, die dem Wintersport zugebilligt werden. Mir wollte nicht in den Kopf, warum Berghütten immer komfortabler werden müssen.

1992 war ich sozusagen ins kalte Wasser gesprungen, gesucht hatte ich nichts. Stattdessen hatte ich gefunden. Einen gänzlich unerwarteten Aspekt meiner selbst, ein Standbein im Leben, einen zusätzlichen Sinn. Ich spürte, dass mich die Berge in jeder Hinsicht stärkten. Alles, was ich mit ihnen erlebte, taugte als Metapher für das Leben. Verstand ich Vorgänge im Gebirge, verstand ich auch Vorgänge des Lebens. In der Freiheit der Natur fühlte auch ich mich frei. Die Fluten der Ereignisse und tausend Notwendigkeiten verebbten, sobald meine Füße den ersten Pfad betraten, der mich in die Höhe führte. Nichts musste ich loslassen, weil es mit jedem Aufwärtsschritt von selbst abfiel. Der Rucksack wurde zum Freund, sein Gewicht hatte ich zu tragen, aber es belastete mich nicht. Im Gegenteil. ‚Erst, wenn ich wieder absteige, spüre ich das Gewicht der Welt auf mir‘ ist ein Zitat des russisch-kasachischen Bergsteigers Anatoli Bukrejew.

Auf mein gesamtes Leben wirkte sich das Bergwandern aus.

Ich arbeitete, so konsequent es neben dem Alltagsstress möglich war, an meiner Fitness mit Sport und gesunder Ernährung, steigerte meine physische Leistungsfähigkeit, übte kraftsparendes Bergangehen auf dem Laufband, gewöhnte Wochen vor der Abreise Schultern und Rücken an das Rucksackgewicht. Als Nebeneffekt nahm die Häufigkeit der Bronchitiden ab, beziehungsweise die Verläufe wurden milder.

Die Sehnsucht blieb meine ständige Begleiterin. Allen, denen Berge nichts bedeuteten, ging ich mit meiner Schwärmerei auf den Wecker. Wie sehr die Bergliebe auf meiner Seele brannte, verstanden nur diejenigen, die dieses Brennen selber spürten.

∞

In den Jahren 1994 bis 1999 wanderte ich mit Julian, dem jüngeren meiner Söhne. Wertvolle Zeiten für ihn und für mich. Kinder haben ihren eigenen Blick auf das Abenteuer Berge. Nie vergesse ich den Moment, als er – für den achtjährigen Jungen die erste Bergwanderung –, auf einem Höhenweg im Rätikon unvermittelt stehenblieb, die Umgebung betrachtete und mich fragte: „Weißt du, Mama, was ich besonders toll finde?“

„Nein, was denn?“

„Dass ich nach jeder Kurve etwas ganz Neues sehe.“

Einmal begleitete uns mein siebzigjähriger Vater, später durfte Julian zu jeder Tour einen Freund mitnehmen. Erhöhter Spaß für meinen Sohn, für mich erhöhte Verantwortung. Als die heranwachsenden Jungen zu oft warten mussten, bis ich mit meinem erheblich langsameren Tempo nachgerückt war, endete das Vergnügen.

Danach folgten Wandertouren mit verschiedenen Frauen.

Woran es mir mangelte, war eine konstante Weggefährtin, die alljährlich die Stiefel mit mir schnüren würde. Von den bisherigen Gefährtinnen war keine dazu bereit oder fühlte sich aus unterschiedlichen Gründen nicht in der Lage dazu. Sporadisches Mitgehen war mir aber nicht genug und einer Gruppe wollte ich mich nicht anschließen. Das stille Rendezvous mit den Bergen war und ist mir besonders wichtig.

2002 brach ich erstmals mit Heike auf. Dass sie neun Jahre jünger als ich war, störte uns grundsätzlich nicht. Wichtiger war, ob wir als Wander-Duo taugten, was eine einwöchige Testwanderung auf der Via Engiadina des Unterengadins zeigen sollte.

Es wurde ein Erfolg auf ganzer Linie! Wir ergänzten uns vortrefflich. Heike hatte die gleiche Größe wie ich, war konditionell etwas stärker, aber nicht zu viel, ein gemeinsames Tempo zu finden war leicht. Ich hatte größere Stärken an anderer Stelle, die uns beiden zugutekamen. Mit Heike konnte ich lachen, bis die Tränen liefen, und über Stunden schweigen konnten wir auch. Beim Wandern in den Bergen sind viele Worte überflüssig.

Sechzehn Jahre lang war sie mir eine fröhliche, schweigsame, vertrauenswürdige Wandergefährtin, wie ich bereit, an den Herausforderungen zu wachsen. Von 2011 bis 2015 überquerten wir die Alpen in fünf Etappen auf selbst entworfener Route: vom Starnberger See nach Bardolino am südlichen Gardasee. Die Berge hinter uns, vor uns das Tiefland der Po-Ebene: das Erreichen des Ziels war der Höhepunkt unserer gemeinsamen Wanderzeit.

Sie endete mit meiner fortgeschrittenen Kniearthrose.

Heute beschwören wir bei so manchem Treffen die Erlebnisse und die starken Bilder der Bergtouren, spüren die gegenseitige Dankbarkeit, die uns auf immer verbinden wird.

Es folgten noch zwei kürzere Rätikon-Touren mit meiner Tochter und ihren Kindern. Insbesondere die erste Tagesetappe der zweiten Tour veranlasste mich, mit dem Berglaufen abzuschließen. Wie es dazu kam und welchen Verlauf das Unternehmen genommen hatte, ist ein drastisches Lehrbeispiel für einen Planungsfehler, einen, den ich zu verantworten hatte. In der nächsten Geschichte werde ich davon erzählen.

Die Wanderzeit war vorbei, die Sehnsucht blieb. Sie fragte nicht nach intakten Kniegelenken. Wohin also mit ihr? Verglühen lassen – wenn überhaupt möglich –, aufgeben, was ich mit so viel Leidenschaft tat? War es nicht das, was mich die Berge gelehrt hatten: nie aufgeben? Ich suchte ein Hilfsmittel und fand ein unkonventionelles. Eines, das mir neue, andere Touren ermöglichte: ein robustes Dreigang-Hollandrad. Eine seltsame Idee? Ja!

Mit diesem Fahrrad erfand ich einen Mix aus Fahren und Wandern. Bergan gehen, bergab fahren, den Ressourcen der Gelenke entsprechend. Aufrecht sitzen, die schöne Umgebung optisch und akustisch bestmöglich wahrnehmen, radwandern im wortwörtlichen Sinn.

In meiner Stadt war und ist das Dreigang-Fahrrad ein ideales Trainingsgerät. Hier gibt es viele Brücken, die ich knieschmerzfrei im ersten Gang ‚erklimme‘. Und weil das blaue Hollandrad mit den handgemalten Wiesenblumen immer stärker an Bedeutung gewann, hatte es einen Namen bekommen: Lupina.

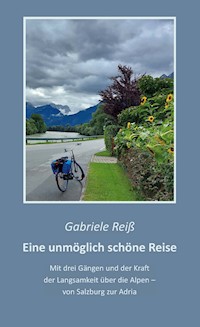

Große Höhen und Bergpässe blieben natürlich unerreichbar. In den Talbereichen sind die Höhendifferenzen geringer, dort funktionierte diese Art des Reisens sehr gut. Mit Lupina begleitete ich den Inn von der Mündung bei Passau ins Oberengadin, wo ich von Maloja bis zum Ursprung des Flusses zu Fuß aufstieg. Später ging es von Salzburg zum Golf von Venedig, fahrend und wandernd. Beide Male im Alleingang.

Überhaupt: Es begann eine Phase der Alleingänge. Nichts, wofür man mich bedauern müsste. Wer allein reist, ist ganz auf sich und das Erleben fokussiert. Außerdem hatte ich mich schon früh darin geübt, parallel zu gemeinsamen Wandertouren solo unterwegs zu sein.

Ich fing an, nach ‚kniefreundlichen‘ Abenteuern zu suchen, auf tage- oder wochenlange Touren – vorerst? – zu verzichten. Meine Lust, mich überraschen zu lassen, nahm Fahrt auf.

Irgendwann kam ich auf den Einfall, Orte des gesamten Alpenraums in den Blick zu nehmen, und siehe da: Ich entdeckte, zumeist in den ruhigeren Jahreszeiten Frühjahr und Spätsommer, ein Alpenglück nach dem nächsten. Berge sind nicht gleich Berge und ein Land ist nicht wie das andere. Ich tauchte ein in die Verschiedenheiten der Landschaften, der Menschen und Kulturen – unerschöpfliche Möglichkeiten, im Grunde eine Lebensaufgabe.

∞

Berggasthof Grabs, wo alles begann.

Wirtin Petra serviert Krautspätzle im gusseisernen Pfännchen.

„Vorsicht“, sagt sie, „nicht berühren, es ist sehr heiß.“

Am unteren Ende des Grashangs ist ein großes Stück Gelände mit versetzbaren Steckzäunen eingefasst, das Reich von neun Ziegen, deren Aufgabe es ist – außer munter in den Tag hineinzuleben –, Gras abzuweiden, was den Menschen das Mähen erspart. Nun, am frühen Abend, rennen alle wie auf ein Zeichen mit Gebimmel den Hang bis zu seinem unteren Rand hinab, wo sie sich sogleich zur Gruppe formieren und über das Weidegras hermachen. Ich mag die Halsglockenklänge der Alpentiere, der Pferde, Rinder, Ziegen, Esel, Schafe, die blechernen, dumpfen, dunklen und hellen Töne, an denen ich mit geschlossenen Augen erkenne, was die Tiere gerade tun. Keine Bergsehnsucht ohne diese Klänge, sie gehören einfach dazu. Solange ich es verwirklichen kann, möchte ich sie hören.

‚Ich rate dir, Gabi, probiere es, es wird dir gefallen‘, hatte Theo in der Eltern-Kind-Gruppe gesagt. Ob er damit auch die Halsglockenmusik gemeint hatte?

Hast du mal darüber nachgedacht, das Bundesland zu wechseln und in die Alpenregion zu ziehen? wurde ich oft gefragt. Ja, das hatte ich, nicht nur einmal. Dort leben, wo ich jeden Tag die Silhouette der Berge sehen kann – ein Traum!

Es waren nur flüchtige Gedanken, die kamen, um rasch wieder zu gehen. Ich bin in meiner westfälischen Heimat geblieben, bei den Menschen, die ich liebe. Irgendwann, wenn das Reisen vorbei ist, werde ich meine Bücher lesen und mich Satz für Satz von mir selbst mitnehmen lassen.

Spätestens dann werde ich spüren, dass auch die Sehnsucht eine Form des Glücks ist.

4

Die verdoppelte Zeit

Rätikon/Vorarlberg/Österreich

∞

Gegenseitiges Vertrauen ist wichtiger

als gegenseitiges Verstehen.

Wo das Verstehen nicht zum Ziel führt,

möge das Vertrauen seinen Platz einnehmen.

William McDougall

Manche Alpenreisen, von denen ich erzählen möchte, liegen viele Jahre zurück, andere sind jüngeren Datums. Für mich spielt das keine Rolle. Solange etwas in Kopf und Herz lebendig bleibt, verliert es nicht an Bedeutung oder Aktualität.

Keinesfalls darf ich die folgende Geschichte vergessen.

Wir haben das Jahr 2020, als der Ausbruch des Covid-19-Virus zur Pandemie erklärt wird. Nichts schützt so gut vor einer Ansteckung wie eine Bergtour in Einsamkeit. Noch sind die Hütten geöffnet, wenn auch mit spärlicher, kontaktarmer Belegung.

Angespornt durch das mühelose Gelingen einer Wanderung im Vorjahr – für meine Enkel Amelie und Leo die erste, für meine Tochter Annike die zweite Alpentour überhaupt –, haben sie und die Kinder Lust noch einmal mit mir die Wanderschuhe anzuziehen.

Vor dem Hintergrund meiner vielen Touren ist es logisch, dass ich auch diesmal die Routenplanung übernehme, zumal ich im Rätikon, dem Grenzgebirge zwischen Montafon und Prättigau, besonders oft unterwegs gewesen bin. So gibt es gegen meinen Streckenentwurf nichts einzuwenden, jedenfalls was die Geländebeschaffenheit betrifft. Bei allen Wegen handelt es sich um abwechslungsreiche Pfade ohne ausgesetzte Passagen. Jede der vier Tagesetappen bin ich mehrmals gegangen, mit Ausnahme der ersten, die ich zur Hälfte von nur einer Wanderung kenne.

Vielleicht wäre es besser, mit mehr Engagement die reguläre Gehzeit in Erfahrung zu bringen. Vielleicht wäre es besser, die Zahl der zu gehenden Abwärtsmeter genauer unter die Lupe zu nehmen. Und vielleicht wäre es besser, mir in Bezug auf den Zustand meiner Kniegelenke nichts vorzumachen. Die Innenmenisken sind hinüber, in den Gelenken verrichten nur noch Knorpelreste ihren Dienst und im rechten treibt eine Entzündung ihr Unwesen, die mir unterschiedlich stark zu schaffen macht – mitunter gar nicht; was die einzige Erklärung dafür sein dürfte, warum ich mir eine Lauffitness vorgaukele, die ich nicht mehr habe.

Amelie steht kurz vor ihrem neunten Geburtstag, Leo ist sechs Jahre alt. Bewegungsfreudige Kinder voller Unternehmungslust, die es toll finden, noch einmal mit Mama und Omi loszuziehen. Eine Bergwanderung mit drei Hüttennächten ist für die beiden Ruhrgebietskinder ein aufregendes Ausnahmeerlebnis.

Selbstverständlich wollen sie ihre eigenen Rucksäcke tragen.

Als ich frage, was darin sei, zählt Leo, ohne lange nachdenken zu müssen, die Dinge auf: „Zwei Jeans, drei kurze Hosen, drei T-Shirts, eine Trinkflasche, meine Schlafmaus und ein Kartenspiel.“

Auch Amelie hat ihre Antwort sofort parat: „Trinkflasche, Brotbox, Obst, Kinder-MP3-Player, Kabelkopfhörer, ein Buch und ein leeres Buch zum Geschichtenschreiben. Und Eisbär Knuth, unser Klassenplüschtier. Er soll mitlaufen und später in der Schule erzählen, was er erlebt hat.“

Annike achtet darauf, dass Leos Rucksack nicht mehr als die für seine Altersgruppe empfohlenen drei, Amelies maximal fünf Kilo wiegt. Bewegungsfreiheit ist für Kinder besonders wichtig. Ihr eigener Drei-Personen-Rucksack ist ein Schwergewicht, wohl um die fünfzehn, sechzehn Kilo. Entlastung durch mich ist nicht möglich, ich trage das leichteste Gepäck meiner Wanderzeit. Soweit zumindest habe ich mein Arthrose-Handicap im Blick und Vorsorge getroffen.

Dreizehn Stunden

Es hat seine Zeit gedauert, bis unser kleiner Trupp startbereit ist. Die Kinder sind ausgeschlafen, beim Frühstück haben sie gut zugelangt. Um neun Uhr brechen wir in Tschagguns auf, fahren mit dem Bus hinauf nach Latschau, wo sich neben einem Speicherbecken die Talstation der Golmer Bahn befindet.

Auf 1.900 Metern verlassen wir um zehn Uhr die Gondel. Das Tagesziel: die Douglasshütte am Lünersee. Die viertägige Rundtour wird sich auf der Nordseite der Rätikonkette abspielen.

Wir laufen in südwestliche Richtung, vor uns, wie Riesen, die sich in einer Reihe Hand in Hand aufgestellt haben, Berge der Rätikonkette: Drei Türme, Drusenfluh, Kirchlispitzen.

Aufwärts zum Latschätzkopf, eine der vorgelagerten Erhebungen. Sommer, Ferienzeit, ein familiengeeigneter Wanderweg in luftiger Höhe… es herrscht Betrieb auf dem Golmer Höhenweg, Leo und Amelie sind nicht die einzigen Kinder. Noch nie Sonnenanbeterin gewesen, ist es für mein Empfinden zu heiß, keine Bäume oder Schatten spendende Felswände, keine Wolken, die sich kurzzeitig vor die Sonne schieben und Abkühlung bewirken.

Erkennbar am Tagesgepäck, werden sich die meisten Leute auf den Wegen des Golm bewegen, bis zum Kreuzjoch wandern, sodann in umgekehrter Richtung über das Platziser Joch oder alternativ über den Latschätzer Höhenweg zurück zur Seilbahnstation, nun mit Ausblicken auf die im Tal liegenden Orte Schruns und Tschagguns – allesamt Panoramawege, auf denen man einen Tag verbringen kann oder auch nur ein paar Stunden.

Vom Latschätzkopf geht es wieder hinab, dann auf das Kreuzjoch zu. Während Annike und ich auf den höchsten Punkt des Jochs verzichten und eine Rast einlegen, steigen die Kinder, angelockt durch das Gipfelkreuz, hinauf und genießen zum ersten Mal in ihrem Leben eine Rundumsicht und das Gefühl einer ‚Gipfelbesteigung‘.

Am Kreuzjoch trennt sich der Strom der Wandernden. Die einen schlagen die genannten Höhenwege ein, die anderen gehen denselben Weg zurück. Alle werden den Golm mit der Seilbahn verlassen oder zu Fuß nach Latschau absteigen. Ein paar Leute wandern wie wir weiter zum Hätaberger Joch. Von dort folgen sie dem Weg zur Geißspitze und zur Lindauer Hütte.

Und was machen wir?

Wir tun, was sonst keiner tut, biegen nach rechts ein, wo es mit dem ersten Schritt abwärts geht. Von jetzt auf gleich ist es menschenleer und absolut still. Vor uns erstreckt sich einsames Bergland, im Südwesten, noch so fern, begrenzt durch die felsgraue Reihe der Kirchlispitzen.

Bis tief hinab zieht sich ein langer, holpriger Wiesenhang.

Die Kinder laufen flott voraus, ich folge behutsamen Schrittes, bemüht, das Stechen im rechten Kniegelenk zuzulassen. Annike bildet die Nachhut und scheint entschlossen, diese Reihenfolge einzuhalten.

Je weiter wir absteigen, desto lauter dringt das Gebimmel von Kuhglocken zu uns hoch. Bald sind sie sichtbar, wohl an die zehn schwarz-weiß gefleckte Kühe mit ein paar Kälbern. Dicht beieinander stehen oder liegen sie auf dem Weg, halten jetzt im Grasen inne und heben die Köpfe, lassen uns mit den Augen nicht los. Leo greift nach der Hand seiner Mutter, die großen, freilaufenden Tiere sind ihm unheimlich. Auch Amelie hat ihr Bergabhüpfen eingestellt, bleibt in der Nähe der beiden.

„Was nun, Omi?“ fragt sie, „sie versperren den Weg.“

„Ruhig weitergehen, sie werden schon zur Seite treten…“.

Während ich mich nützlich mache und vorgehe, frage ich mich, ob sich diese massigen Tiere, die so unschuldig und sanft dreinblicken, ihrer Kraft und Körperwucht eigentlich bewusst sind.

Nach dem Abstieg stößt der Hang auf den vom Rellstal hochkommenden Karrenweg, an dem weiter unten die Obere Zaluandaalpe zu sehen ist. Für uns geht es nach links, hinauf in Richtung Schweizer Tor. Bergan sind die Knieschmerzen zwar erträglicher, dafür kämpfe ich gegen die Kraftlosigkeit des Gelenks und gegen mein steigendes Unbehagen an: Wir kommen viel zu langsam voran. Der Grund dafür bin ich.

Da endlich schiebt es sich über das vor uns liegende letzte Hangstück: das Schweizer Tor! Eine gigantische Pforte zwischen Kirchlispitzen und Drusenfluh, respektive deren senkrecht stehender Westwand, in der es eine Kletterroute namens ‚Schwarzer Diamant‘ gibt. In irgendeinem Jahr, als ich diesen Übergang von einem Land ins andere genommen hatte, waren mir Personen aufgefallen, die wie Fliegen darin geklebt hatten. Nach wie vor gibt es, seit unserer Wegabweichung am Hätaberger Joch, außer uns keinen Menschen, weder in der Wand noch auf dem Weg, nicht verwunderlich, weil sich zu dieser Stunde in dieser abgeschiedenen alpinen Kulisse niemand herumtreibt.

Leo freut sich. Er hat einen großen Raubvogel entdeckt, der ohne Flügelschlag lautlos über uns kreist und der Szenerie Dramatik verleiht. Aus Richtung des Tores tönen die Rufe der Bergdohlen herüber: kjak kjak… kjarrr...

Von nun an ist mir der Weg vertraut. Hier oben zieht sich der Rätikon-Höhenweg Nord an der Gebirgskette entlang, auf der Schweizer Seite der Höhenweg Süd. Und dort steht es noch: das verlassene Zollhäuschen. Die gesamte Rätikonkette markiert die Grenze zum Graubündner Prättigau. Wie gewaltig der Durchlass zwischen den Bergen wirklich ist, erleben alle, die ihn auf teils ausgesetztem Pfad durchlaufen. Vom jetzigen Standort aus sehen wir nur Himmel und Leere – ein Tor ins Nirgendwo.

An allen Abzweigen und Kreuzungen haben bislang Schilderpfähle gestanden, die Zeitangaben stimmten bei Weitem mit unserer Laufzeit nicht überein. Tatsächlich müssen wir sie verdoppeln, was die Schilder nicht völlig sinnlos macht. Man muss nur ein bisschen rechnen: zweieinhalb Stunden bis zur Douglasshütte mal zwei ergibt fünf, zuzüglich der Zeit, die wir für ein oder zwei Pausen benötigen. Jetzt ist es 17.30 Uhr, seit siebeneinhalb Stunden sind wir unterwegs. Was die Streckenlänge betrifft, haben wir etwas mehr als die Hälfte geschafft, das Gelände betreffend wird es nun sowohl einfacher als auch ‚zügiger‘ vorangehen: auf dem Höhenweg an der Riege der Kirchlispitzen entlang bis zu deren westlichem Ende, danach weiter auf dem Seerundweg, der überwiegend leicht zu gehen ist.

Am Schweizer Tor begreife ich es vollends: Ich habe einen ernsten Planungsfehler gemacht. Unter vier Augen frage ich Annike, ob sie sich vorstellen kann, das alte Zollhausgemäuer als nächtlichen Unterschlupf zu nutzen, sofern es überhaupt betretbar und nicht verriegelt ist. Wir kommen beide überein, weitergehen zu wollen, müssen aber den Tatsachen ins Auge sehen: Der Weg ist noch lang. Hoffentlich, hoffentlich bleibt uns Dunkelheit erspart und die Tür der Hütte öffnet sich, egal zu welcher Uhrzeit. Vor allem aber bleibt zu hoffen, dass Amelie und Leo bis zum letzten Meter durchhalten werden, wie auch ihre Mutter, die bereits so lange den schweren Rucksack trägt. Über mich mache ich mir keine Gedanken. Für die Situation, in der wir stecken, sehe ich mich vollumfänglich in der Verantwortung, und ich wäre bereit, bis Liechtenstein im Schleichtempo weiterzugehen, so es meinen Weggefährten nützte. Die Hauptsache ist, dass sie heil und gesund die Hütte und ihre Betten erreichen. Nicht zum ersten Mal geben die Berge den Dingen die Priorität, die ihnen gebührt.

Die Kinder. Am liebsten möchte ich sie jede Minute umarmen und mich bedanken. Ich weiß, dass sie sich wünschen, endlich anzukommen, doch sie sagen nichts, fragen nichts. Kein Jammern, kein Vorwurf aus ihren Mündern, kein Fordern von Dingen, die es hier oben nicht gibt. Sie freuen sich auf die Berghütte, auf die Übernachtung, und Annike und ich haben dafür zu sorgen, dass das so bleibt.

Also lassen wir das Zollhäuschen und das Schweizer Tor zurück und machen uns an den letzten Anstieg des Tages, 200 Höhenmeter hinauf zum Verajoch. Dort oben gönnen wir uns eine luxuriöse halbe Stunde Zeit für eine Rast, noch sind Brotdosen und Wasservorräte nicht leer. Leo und Amelie nutzen die Zeit zum Kraxeln in Klettersteinen, spielerisch tanken sie Motivation und neue Energie.

Über das Joch geht ein kräftiger Wind und trocknet die verschwitzten Gesichter. Bei einer Höhe von 2.330 Metern steht hier noch das Sonnenlicht, während der weiter unten verlaufende Weg im Schatten der ihn begrenzenden Berge liegt. Die oberen Felsregionen der sieben Kirchlispitzen glänzen in rötlichem Gold, dagegen hebt sich scharf die tieferliegende Schattenlinie ab. Es gibt nur die Kontraste warmen Lichts und kalten Schattens, hell und dunkel. Kein Grauschatten, kein bewegtes Laub, in dem Sonnenstrahlen spielen, und heute auch keine ziehenden Wolkenschatten. Das Himmelsblau vertieft sich, nimmt einen lila Ton an. Während die Sonne noch glüht, zeigt sich bereits blass die Mondsichel. Schönheit der frühen Abendstunde.

„Psst… ein Murmeltier…“ flüstert Amelie und deutet zu der Stelle, wo sie ein pelziges Hinterteil vor einer Erdhöhle erspäht hat. Neben mir flitzt ein schwarzer Alpensalamander über blanken Fels, verschwindet blitzschnell in einer Ritze.

„Schaut mal, eine Gämse, dort!“

Annike deutet nach oben, wo sie das Tier in der sonnigen Gipfelregion der Kirchlispitzen entdeckt hat. Wie auf einem Laufsteg schreitet es durch die schwindelerregende Felswand, als wüsste es nicht, was Angst ist, und wir, die Köpfe in die Nacken gelegt, starren hinauf, wagen nicht zu sprechen.

Ein seltsam andächtiges Gefühl hat uns ergriffen… der Ort, an dem wir eigentlich zu dieser Zeit nicht sein dürfen… die Abendstille… die tiefen, intensiven Farben… die Tiere, die allerorts zum Vorschein kommen… sie alle sind hier zu Hause.

Noch nie habe ich mich in den Bergen so sehr als Gast gefühlt.

Vom Verajoch geht es nun abwärts. Ich bin noch langsamer als beim Aufwärtsgehen, bemühe mich den rechten Fuß etwas nach außen zu drehen, was den Schmerzreiz im Gelenk verringert.

Wir gehen nach wie vor hintereinander, die Kinder voraus.

„Ist es noch weit bis zum See, Omi?“

„Nein. Gleich geht es über eine Bachbrücke, dann dauert es nur noch ein paar Minuten…, bin gespannt, wer ihn zuerst entdeckt… und guckt mal nach rechts auf die großen Sumpfwiesen, hier hatte ich mal tausend Dotterblumen gesehen…“.

Tausend? So viele? Ja! Damals war ich mit Wandergefährtin Hildegard hier. Die Wiese war von buttergelben Blüten übersät.

Die Kinder haben wenig Lust, sich mit imaginären Blumen zu befassen, der See zieht sie an und sie beschleunigen ihre Schritte. Ihnen voraus vollzieht der Weg eine Rechtsbiegung. Auf dem Höhenweg-Nord bin ich, aus allen möglichen Richtungen kommend, schon zu oft gewandert, um nicht zu wissen, dass hinter dieser Kurve die Sicht auf den See wartet.

„Da ist er! Mama, Omi, da ist er!“ hören wir Leo rufen.

Sie freuen sich, aber der Jubel ist gedämpft, beide Kinder begreifen sofort, ohne dass es jemand erklären muss, welche Entfernung wir noch zu laufen haben, denn die Douglasshütte ist wohl zu sehen, aber schrecklich klein auf der gegenüberliegenden Seeseite.

Um 21 Uhr betreten wir den Rundweg. Gott sei Dank!

Der steindurchsetzte Wanderpfad liegt hinter uns, noch gerade rechtzeitig, denn das Sonnenfeuer auf den Gipfeln ist vor eineinhalb Stunden endgültig verloschen.

Eine wichtige Diskussion: Gehen wir nach rechts oder links um den See herum? Der nach rechts gehende Weg ist kürzer, aber schwieriger. Das sich dort befindliche vierzig Meter hohe felsige Ufer würde einen kurvenreichen und steilen Abstieg erfordern. Der nach links gehende Uferweg bleibt auf gleicher Höhe und ist einfach zu gehen, ist aber erheblich länger. Zum ersten Mal an diesem Tag drängen die Kinder: „Lasst uns rechts herum gehen, dann sind wir schneller da.“

„Ich finde auch, dass wir den kürzeren nehmen sollten, den Abstieg werden wir schon schaffen“, schalte ich mich ein. Mich bewegt die Sorge, dass der lange eintönige Weg den Kindern die Laufbereitschaft nehmen könnte und dass mir mein rebellierender Körper auf den letzten Metern den Dienst verweigert. Andererseits wäre der Uferweg im steilen Abwärtsgehen mit seinen in den See fallenden Klippen eine Qual für mich und in der bis dahin herrschenden Dunkelheit für uns alle nicht ungefährlich. Kurzum: Wir stehen vor der Frage, welche der Varianten für uns die klügste ist. Was Not tut, ist eine rationale Abwägung, weder von Schmerzen noch von der Sehnsucht anzukommen dirigiert.

„Nein, wir gehen nach links. Das Laufen muss so einfach wie möglich sein, weil es bald dunkel ist“, entscheidet Annike mit Nachdruck, „wir wollen ja nicht, dass es zum Schluss gefährlich wird, nachdem wir alles so gut geschafft haben. Also los ihr drei, die Hütte wartet auf uns…“

Die Kinder versuchen es noch mit zaghaftem Widerspruch, als sie aber erkennen, dass ich mich ihrer Mutter anschließe, nehmen sie die Entscheidung hin. Es ist der erste Hinweis darauf, dass Kraft und Geduld zu Ende gehen. Seit elf Stunden sind wir unterwegs und müssen noch mehr als die Hälfte des Sees umrunden. Könnte ich Dinge herbeizaubern, wären es ein Anlegesteg und ein Ruderboot.

Annike hat ja so Recht! Was nützt uns der kürzere, schönere Weg, wenn wir ihn nicht sehen können, an den Klippen kein Geländer vor Absturz bewahrt, keine einzige Laterne brennt und Omi auf dem Po rutschen muss, weil sie bergab nicht aufrecht gehen kann? Nein, die Entscheidung ist ein Gebot der Vernunft.

So schwenken wir nach links in den Uferweg ein.

Der Lünersee im Rätikon, am Fuß der Schesaplana, wurde 2019 in einer Sendung des österreichischen Fernsehens zu einem der schönsten Orte des Landes gekürt. Meine eigene beglückende erste Begegnung hatte ich mit ihm, als ich, von der Schweizer Seite aufsteigend, den Stausee aus der Höhe der Gamsluggen erblickt hatte, einem Steig nahe der Kanzelköpfe und ein weiterer Übergang von einem Land ins andere. Wie auf einer Kanzel stehend hatte ich herabgeschaut und ich höre noch meinen Ruf des Entzückens, als mir von weit unten der türkisfarbene See entgegengelächelt hatte, so leuchtend, als brenne in ihm selbst ein Licht. Bis dato hatte ich noch nie ein solch ursprünglich reines und klares Wasser gesehen. Zuflüsse aus den umliegenden Bergen speisen ihn und über lange Zeit die Abflüsse des Schesaplana Brandner Gletschers. Dessen Schönheit hatte ich bei meinen Gipfelbesuchen noch genießen dürfen, mittlerweile ist dort, wo einst Eis den Berg bedeckt hatte, eine öde Steinwüste.

Das Lünerseewerk war über lange Zeit das leistungsstärkste Pumpspeicherkraftwerk der Welt. Bei Vollstau liegt sein Wasserspiegel auf einer Höhe von fast 2.000 Metern, wobei der Rundweg, variierend je nach Wasserstand, viele Meter oberhalb des Sees verläuft. Die ihn säumenden Hänge fallen vom Weg zum Wasser hin ziemlich steil ab. Vor der Gefahr, dort abzurutschen, schützt der breite komfortable Weg – sofern es taghell und seine Begrenzungen zu erkennen sind.

Noch gehen wir im Dämmerlicht, noch können wir genug sehen. Linkerhand taucht die Lünerseealpe auf, ein Platz zur Einkehr, kein Platz für Nachtquartiere. Von den Kindern unbemerkt, frage ich meine Tochter, ob ich anklopfen und um eine Ausnahme bitten soll. Ein Heuschober ist besser als gar kein Obdach.

Annike überlegt, wägt ab.

Dann schweift ihr Blick zur Berghütte... 140 Schlafplätze, Sanitäranlagen und am Morgen ein Frühstück…

„Ich kann nicht mehr laufen, Mama, ich bin müde.“ „Komm, ich trage dich einen Moment.“

Annike nimmt Leo auf den Arm, er schmiegt sein Gesicht an ihre Schulter. Nicht einschlafen, Leo... Sie setzt den Jungen wieder ab. Amelie sagt nichts, geht stumm neben uns. Die Luft ist raus, der Wanderspaß mit der Sonne untergegangen. Ab und zu trägt Annike ihren Sohn, ich bewundere sie für ihre Stärke. Die Hütte scheint nicht näher zu kommen, es ist frustrierend.

Nachdem wir vorsichtig das steinige Bett eines Bachzuflusses gequert haben, ist das Berghaus von einem Moment auf den anderen außer Sicht. Eigentlich ein gutes Zeichen, haben wir ja das Westufer erreicht. Den Kindern aber nimmt das Verschwinden der ersehnten Hütte den letzten Antrieb. Annike und mir ergeht es nicht viel anders. Plötzlich fühlt sich der Weg nur noch nutzlos an, wie ein Weg, der keinen Anfang und kein Ende hat. Nur ein mechanisches, mühsames und freudloses Gehen.

„Wann kommt die Hütte wieder, Omi?“

„Ganz plötzlich wird sie wieder da sein, ganz bestimmt. Macht euch keine Sorgen, auch wenn wir sie jetzt nicht sehen können, ist sie da und wir kommen ihr näher. Die Felswand hier neben uns verdeckt sie, wir müssen sie ein wenig umlaufen.“

Die Wand gehört zum Seekopf. Hier irgendwo versteckt sich der Abzweig zur Totalphütte und zur Schesaplana, dem höchsten Berg des Rätikons. Mehrere Male war ich über den Geröllweg zur Hütte aufgestiegen, zweimal noch höher, mit meinem Sohn bis zum knapp 3.000 Meter hohen Schesaplanagipfel.

Die Dunkelheit verdichtet sich von Minute zu Minute, der Weg verdüstert sich immer mehr. Jetzt wäre es an der Zeit, die Handylampen zu nutzen. Die verbliebene Ladekapazität beider Akkus ist jedoch sehr gering. Sie wäre in kürzester Zeit verbraucht und wir hätten keine Chance, auf den letzten Metern noch einen Notruf abzusetzen.