Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hanser, Carl

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Miles ist 16. Viel ist nicht gerade los bei ihm. Keine Liebe, keine Kumpels - ein stinknormales Leben. Bis er Alaska trifft. Miles verknallt sich in das schöne Mädchen und gerät in eine Achterbahn der Gefühle: Alaska - Göttin und Rätsel, euphorisch und voller verrückter Ideen, aber auch unberechenbar und verletzlich. Was verbirgt sich hinter ihrer coolen Fassade? Und was hat der lang ersehnte Kuss zu bedeuten? Alles hätte so schön werden können, wäre Alaska nicht betrunken Auto gefahren … John Greens vielfach ausgezeichnetes Jugendbuch über das Erwachsenwerden und die erste Liebe.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 357

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

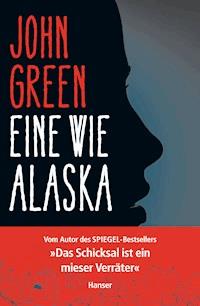

John Green

Eine wie Alaska

Aus dem Amerikanischen

von Sophie Zeitz

Carl Hanser Verlag

Die Originalausgabe erschien 2005 unter dem Titel Looking for Alaska bei Dutton Books, New York.

Published by arrangement with Dutton Children’s Books, a division of Penguin Young Readers Group, a member of Penguin Group (USA) Inc.

Die Schreibweise in diesem Buch entspricht

den Regeln der neuen Rechtschreibung.

ISBN 978-3-446-23364-5

© 2005 by John Green

Alle Rechte der deutschen Ausgabe:

© Carl Hanser Verlag München 2007/2012

2. E-Book-Version Mai 2014

Satz: Satz für Satz. Barbara Reischmann, Leutkirch

Unser gesamtes lieferbares Programm

und viele andere Informationen finden Sie unter:

www.hanser-literaturverlage.de

Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur

Mehr über John Green finden Sie unter www.johngreenbooks.com

Datenkonvertierung E-Book:

Kreutzfeldt digital, Hamburg

Meiner Familie: Sydney Green, Mike Green

und Hank Green.

»Ich habe mich so bemüht, das Richtige zu tun.«

Letzte Worte des US-Präsidenten Grover Cleveland

VORHER

Einhundertsechsunddreißig Tage vorher

Eine Woche bevor ich Florida verließ, um den Rest meiner Jugend in einem Internat in Alabama zu verbringen, ließ sich meine Mutter nicht davon abbringen, eine Abschiedsparty für mich zu geben. Von gedämpften Erwartungen meinerseits zu sprechen, wäre heillos übertrieben. Zwar hatte sie mich mehr oder weniger gezwungen, alle meine »Schulfreunde« einzuladen, also den traurigen Haufen von Theatergruppenleuten und Englischstrebern, mit denen ich notgedrungen in der muffigen Highschool-Cafeteria am Tisch saß, doch ich wusste, dass keiner von ihnen kommen würde. Meine Mutter aber ließ nicht locker, so sehr klammerte sie sich an die Wunschvorstellung, ich hätte meine wahre Beliebtheit all die Jahre vor ihr geheimgehalten. Sie machte eine Riesenschüssel Artischocken-Dip, schmückte das Wohnzimmer mit grünen und gelben Girlanden, den Farben meiner neuen Schule, und kaufte zwei Dutzend Tischbomben, die sie auf dem Couchtisch arrangierte.

Und als jener letzte Freitag kam und ich fast mit Packen fertig war, saß sie ab 16:56 Uhr mit Dad und mir auf der Wohnzimmercouch, um den Ansturm des Abschiedskomitees zu erwarten. Das Komitee bestand aus zwei Personen: Marie Larson, einer schmächtigen Blondine mit rechteckiger Brille, und ihrem (nett gesagt) kräftigen Freund Will.

»Hallo, Miles«, sagte Marie und setzte sich.

»Hallo«, sagte ich.

»Wie waren die Sommerferien?«, fragte Will.

»Ganz okay. Und bei euch?«, sagte ich.

»Toll. Wir haben bei Jesus Christ Superstar gejobbt. Ich hab Bühnenbild gemacht. Marie Beleuchtung.«

»Cool.« Ich nickte wissend, und damit waren unsere gemeinsamen Themen abgehakt. Ich hätte mir wohl eine Frage zu Jesus Christ Superstar ausdenken können, aber erstens hatte ich keine Ahnung, worum es ging, weil es mich, zweitens, nicht interessierte, und drittens war ich noch nie gut in Smalltalk gewesen. Im Gegensatz zu meiner Mutter, die stundenlang über nichts reden kann. Sie schaffte es, die peinliche Angelegenheit unnötig in die Länge zu ziehen, indem sie sich nach Maries und Wills Probenplan erkundigte, nach dem Ablauf der Show und ob sie ein Erfolg gewesen sei.

»Schätze schon«, sagte Marie. »War ganz schön voll, schätze ich.« Marie gehörte zu den Leuten, die ständig schätzten.

Schließlich sagte Will: »Also, wir wollten nur schnell Tschüss sagen. Ich muss Marie bis sechs nach Hause bringen. Viel Spaß im Internat, Miles.«

»Danke«, antwortete ich erleichtert.

Das Einzige, was schlimmer ist als eine Party, zu der keiner kommt, ist eine Party, zu der keiner kommt außer zwei durch und durch uninteressanten Menschen.

Als sie weg waren, saß ich mit meinen Eltern auf der Couch und starrte auf den schwarzen Fernsehbildschirm. Ich hätte den Kasten am liebsten angeschaltet, doch ich wusste, ich ließ es besser bleiben. Meine Eltern sahen mich an, als erwarteten sie, dass ich gleich losheulen würde oder so was – als hätte ich nicht von vorneherein gewusst, dass es genau so werden würde. Aber ich hatte es gewusst. Ich konnte ihr Mitleid spüren, als sie ihre Chips in den Artischocken-Dip dippten, der für meine imaginären Freunde gedacht war, dabei hatten sie das Mitleid viel nötiger als ich: Ich war nicht enttäuscht. Meine Erwartungen hatten sich erfüllt.

»Ist das der Grund, warum du uns verlassen willst, Miles?«, fragte Mom.

Ich dachte nach, ohne sie anzusehen. »Äh, nein«, sagte ich schließlich.

»Weshalb denn dann?«, fragte sie. Die Frage stellte sie nicht zum ersten Mal. Mom war nicht begeistert von der Idee, dass ich aufs Internat wollte, und daraus machte sie auch kein Geheimnis.

»Ist es meinetwegen?«, fragte Dad. Er war selbst in Culver Creek gewesen, dem Internat, das ich besuchen würde, genau wie seine beiden Brüder und deren Kinder. Ich glaube, ihm gefiel die Vorstellung, dass ich in seine Fußstapfen trat. Meine Onkel hatten mir von seinem Ruf erzählt – anscheinend hatte er sich zu seiner Zeit in Culver Creek nicht nur als guter Schüler, sondern auch als wilder Kerl hervorgetan. Das klang auf jeden Fall besser als das Leben, das ich in Florida führte. Doch nein, ich wollte nicht wegen meines Vaters weg. Nicht unbedingt.

»Bin gleich wieder da«, sagte ich, dann ging ich rüber ins Arbeitszimmer meines Vaters und holte die dicke Biografie von Rabelais. Ich las gerne die Biografien von Schriftstellern, selbst wenn ich nie ein Buch von ihnen gelesen hatte (wie im Fall von Rabelais). Der Satz, den ich suchte, stand am Ende des Buchs, ich hatte ihn mit Textmarker unterstrichen. (»KEIN TEXTMARKER IN MEINEN BÜCHERN«, hatte Dad tausendmal gesagt. Aber wie sollte ich sonst je was wiederfinden?)

»Also, dieser Typ hier«, sagte ich, als ich mit dem Buch in der Hand in der Wohnzimmertür stand, »François Rabelais. Er war Dichter. Und seine letzten Worte waren: ›Nun mache ich mich auf die Suche nach dem großen Vielleicht.‹ Deswegen möchte ich weg. Ich will nicht warten, bis ich tot bin, mit meiner Suche nach dem großen Vielleicht.«

Und das tröstete sie. Ich war dem großen Vielleicht auf der Spur, und meine Eltern wussten so gut wie ich, dass ich es bei Leuten wie Marie und Will nicht finden würde. Und dann setzte ich mich wieder zu Mom und Dad auf die Couch, und mein Dad legte den Arm um mich, und so blieben wir eine ganze Weile sitzen, still und ganz nah beieinander, bis ich das Gefühl hatte, es wäre okay, den Fernseher anzumachen, und dann aßen wir Artischocken-Dip zu Abend und sahen uns einen Dokumentarfilm an. Was Abschiedspartys angeht, hätte es mit Sicherheit noch viel schlimmer laufen können.

Einhundertachtundzwanzig Tage vorher

In Florida war es natürlich tierisch heiß und schwül dazu. Es war so heiß, dass die Klamotten wie Tesafilm am Körper klebten und einem der Schweiß wie Tränen von der Stirn in die Augen lief. Aber es war nur draußen heiß, und normalerweise hielt ich mich höchstens dann draußen auf, wenn ich mich von einem klimatisierten Ort zum anderen bewegte.

Und so war ich auf die phänomenale Hitze nicht vorbereitet, die mich in Culver Creek erwartete, zwanzig Kilometer südlich von Birmingham, Alabama. Meine Eltern hatten den Wagen auf der Wiese vor dem Schlafsaal geparkt, nur ein paar Meter von Zimmer43 entfernt. Doch jedes Mal, wenn ich die wenigen Schritte zum Auto und zurück ging, um meine Sachen auszuladen, die immer mehr zu werden schienen, brannte mir die Sonne durch die Kleider auf die Haut, dass ich plötzlich eine Ahnung hatte, wie sich das Höllenfeuer anfühlte.

Zu dritt hatten wir in wenigen Minuten alles ausgeladen. Doch in meinem unklimatisierten Zimmer war es kaum kühler als draußen, auch wenn hier wenigstens nicht die Sonne schien. Ich hatte es mir ganz anders vorgestellt: keine Spur von den dicken Teppichen, den holzverkleideten Wänden und antiken Möbeln, die ich von einer ehrwürdigen Privatschule erwartet hatte. Bis auf einen kleinen Luxus – ein eigenes Bad – zog ich in einen Schuhkarton ein. Die unverputzten Wände, die mehrmals überstrichen waren, und der schwarzweiß karierte Linoleumboden erinnerten mehr an ein Krankenhaus als an das Internatszimmer meiner Träume. Ein Stockbett aus unbehandeltem Holz mit Nylonmatratzen stand am Fenster nach hinten raus. Je zwei Schreibtische, Schränke und Regale waren an den Wänden festgeschraubt, um jede kreative Einrichtungsidee zu unterbinden. Und keine Klimaanlage.

Ich setzte mich auf das untere Bett, während meine Mutter einen Stapel Biografien aus dem Koffer holte, von denen sich mein Dad hatte trennen können, und anfing, die Regale einzuräumen.

»Ich mach das schon, Mom«, sagte ich. Dad stand bereits in der Tür. Abfahrtsbereit.

»Lass mich wenigstens das Bett beziehen«, bat Mom.

»Nein, ehrlich. Ich mach das schon. Das ist okay.« Solche Dinge darf man nicht ewig rauszögern. Irgendwann muss das Pflaster ab, mit einem Ruck, auch wenn’s wehtut, aber dann ist es vorbei, und du fühlst dich besser.

»Gott, wir vermissen dich«, platzte Mom heraus und stakste durch das Minenfeld der Koffer zu mir rüber. Ich ließ mich in den Arm nehmen. Dann kam auch Dad, und irgendwie umarmten wir uns alle drei. Aber es war heiß, und wir waren verschwitzt, und unsere Umarmung konnte nicht lange dauern. Vielleicht hätte ich weinen sollen, aber nach sechzehn Jahren im Schoß meiner Eltern schien es irgendwie an der Zeit für eine vorläufige Trennung.

»Keine Sorge.« Ich grinste. »Endlich lern’ ich, wie mer in’n Südstaaten red’t.« Mom lachte.

»Mach keine Dummheiten«, sagte Dad.

»Okay.«

»Keine Drogen. Kein Alkohol. Keine Zigaretten.« Als ehemaliger Schüler von Culver Creek hatte er all das getan, wovon ich nur gehört hatte: geheime Partys, nackig durch Kornfelder rennen (er beschwerte sich, dass Culver Creek damals eine reine Jungenschule war), Drogen, Alkohol und Zigaretten. Er hatte lange gebraucht, um mit dem Rauchen aufzuhören, aber heute lagen seine Rocker-Jahre weit hinter ihm.

»Ich hab dich lieb«, schluchzten sie beide gleichzeitig. Wahrscheinlich musste es raus, aber irgendwie machten die Worte das Ganze peinlich, wie wenn man seinen Großeltern beim Küssen zusieht.

»Ich hab euch auch lieb. Ich rufe jeden Sonntag an.« Auf den Zimmern gab es kein Telefon, aber meine Eltern hatten dafür gesorgt, dass ich in der Nähe von einer der fünf Culver-Creek’schen Telefonzellen war.

Sie umarmten mich noch einmal – erst Mom, dann Dad –, und dann war es vorbei. Ich sah ihnen durchs Fenster nach, wie sie über die kurvige Straße davonfuhren. Vielleicht hätte mich bittersüße Wehmut packen sollen, aber ich brauchte Abkühlung, unbedingt, und so nahm ich mir einen der zwei Stühle, setzte mich in den Schatten vor die Tür und wartete auf eine Brise, die nicht kam. Draußen war die Luft genau so reglos und drückend wie drinnen.

Ich ließ den Blick über mein neues Zuhause schweifen: Sechs Flachbauten mit je sechzehn Zimmern standen ringförmig um eine große Wiese. Es sah aus wie ein altes, überdimensionales Motel. Ringsherum fielen sich Jungen und Mädchen in die Arme und standen lächelnd in Grüppchen herum. Vage wünschte ich, es würde jemand rüberkommen und mich ansprechen. Im Geist stellte ich mir die Unterhaltung vor:

»Hallo. Bist du neu hier?«

»Ja. Ich bin aus Florida.«

»Cool. Dann bist du die Hitze ja gewohnt.«

»Die Hitze wäre ich nicht mal gewohnt, wenn ich direkt aus dem Hades käme«, würde ich witzeln und damit einen guten ersten Eindruck machen. Oh, der ist witzig. Der Neue, Miles, er ist zum Schießen.

Natürlich passierte nichts dergleichen. Die Dinge laufen nie so, wie man sie sich vorstellt.

Gelangweilt ging ich wieder rein, zog mir das T-Shirt aus, legte mich auf die aufgeheizte Nylonmatratze und schloss die Augen. Ich hatte neulich von den Anabaptisten und der Wiedertaufe gelesen, durch die die Gläubigen von all ihren Sünden gereinigt werden. So fühlte ich mich jetzt, rein und wiedergeboren als Mensch ohne Vergangenheit. Dann dachte ich an all die Leute, von denen ich gelesen hatte – John F. Kennedy, James Joyce, Humphrey Bogart –, die auch aufs Internat gegangen waren, und an ihre Abenteuer. Kennedy zum Beispiel war ein Meister im Planen von Schülerstreichen gewesen. Ich dachte an das große Vielleicht und an die Dinge, die passieren könnten, an die Leute, die ich kennenlernen könnte, und wer mein Zimmergenosse war (man hatte mir vor Wochen seinen Namen mitgeteilt, Chip Martin, ansonsten wusste ich nichts über ihn). Wer immer dieser Chip Martin sein mochte, ich hoffte, er hatte ein Arsenal an coolen Freunden dabei, denn ich hatte keinen einzigen. Dann stellte ich fest, dass sich unter mir der Schweiß auf der Nylonmatratze sammelte, und das war so eklig, dass ich das Grübeln sein ließ und mich auf die Suche nach einem Handtuch machte. Und dann dachte ich: Vor dem Abenteuer kommt das Auspacken.

Ich schaffte es, eine Weltkarte an die Wand zu hängen und die meisten meiner Klamotten in Schubladen zu räumen, doch bald sah ich ein, dass die feuchtheiße Luft selbst die Wände schwitzen ließ, und ich beschloss, dass jetzt nicht die Zeit für körperliche Arbeit war. Es war Zeit für eine eiskalte Dusche.

In dem winzigen Bad hing ein mannshoher Spiegel an der Tür, und so musste ich den Anblick meines nackten Leibes ertragen, als ich mich in die Dusche beugte, um das Wasser anzustellen. Ich war so dürr, dass ich jedes Mal selber staunte: Meine knochigen Arme wurden zur Schulter hin kein bisschen breiter und an der Brust fehlte mir jegliche Faser Muskel- oder Fettgewebe. Der ganze Anblick war so deprimierend, dass ich ernsthaft überlegte, was man wegen des Spiegels tun könnte. Dann zog ich den weißen Duschvorhang zu und duckte mich in die Kabine.

Leider war die Dusche für Benutzer konzipiert, die etwa eins zwanzig groß waren, und so traf mich der kalte Wasserstrahl etwas unterhalb der Rippen – mit dem Druck eines tropfenden Wasserhahns. Um mein schweißgebadetes Gesicht zu waschen, musste ich breitbeinig tief in die Hocke gehen. John F. Kennedy (laut seiner Biografie eins dreiundachtzig, genau wie ich) hatte unter der Dusche in seinem Internat bestimmt nicht hocken müssen. Nein, meine Wirklichkeit sah anders aus, und während die tröpfelnde Dusche langsam meinen Körper anfeuchtete, fragte ich mich, ob das große Vielleicht überhaupt hier zu finden war oder ob ich mich da grandios verrechnet hatte.

Als ich nackig bis auf ein Handtuch um die Hüften aus dem Badezimmer kam, stand vor mir ein kleiner, durchtrainierter Kerl mit dunklem Wuschelkopf. Er war vielleicht eins sechzig groß, gebaut wie eine griechische Statue (und auch genauso klein) und von einer Wolke schalem Zigarettenrauch umgeben. Na prima, dachte ich, ich stelle mich meinem Zimmergenossen gleich mal nackig vor.

Er zerrte gerade seinen Seesack ins Zimmer, dann schloss er die Tür und kam auf mich zu. »Ich bin Chip Martin«, verkündete er mit der sonoren Stimme eines Radio-DJs. Bevor ich antworten konnte, setzte er nach: »Ich würde dir ja die Hand geben, aber ich will nicht, dass du das Handtuch loslässt.«

Ich lachte und nickte mit dem Kopf in seine Richtung (cool, oder, dieses Nicken?). »Miles Halter. Nett, dich kennenzulernen.«

»Miles wie in ›Miles to go before I sleep‹?«

»Häh?«

»Das Gedicht von Robert Frost. Hast du noch nie was von ihm gelesen?«

Ich schüttelte den Kopf.

»Du Glücklicher.« Er grinste.

Ich griff nach einer frischen Unterhose, blauen Adidas-Shorts und einem weißen T-Shirt, murmelte, ich sei gleich zurück, dann duckte ich mich wieder ins Bad. So viel zum guten ersten Eindruck.

»Und wo sind deine Eltern?«, fragte ich aus dem Bad.

»Meine Eltern? Mein Vater ist in Kalifornien. Sitzt vielleicht im Fernsehsessel. Fährt vielleicht mit seinem Truck rum. Egal, was er macht, er säuft dabei. Meine Mutter, die fährt gerade vom Schulgelände.«

»Oh«, sagte ich, inzwischen angezogen. Ich wusste nicht, was ich mit so viel Information machen sollte. Hätte ich es nicht wissen wollen, dann hätte ich wohl nicht fragen sollen, schätze ich.

Chip griff nach zwei Bettlaken und warf sie auf das obere Bett. »Ich schlafe immer oben. Hoffentlich hast du kein Problem damit.«

»Äh, nein. Ist mir egal.«

»Wie ich sehe, hast du dich schon ein bisschen eingerichtet.« Er zeigte auf die Weltkarte. »Gefällt mir.«

Und dann begann er, Ländernamen runterzurasseln. Mit monotoner Stimme, als hätte er es schon tausendmal getan.

Afghanistan.

Albanien.

Algerien.

Amerikanisch-Samoa.

Andorra.

Und so weiter. Er war mit A durch, bevor er aufsah und meinen verblüfften Blick bemerkte.

»Den Rest könnte ich auch noch aufsagen, aber das langweilt dich wahrscheinlich. Hab ich im Sommer auswendig gelernt. Gott, du hast keine Ahnung, wie langweilig der Sommer in New Hope, Alabama, ist. Das Spannendste ist noch, den Sojabohnen beim Wachsen zuzusehen. Wo kommst du her?«

»Florida«, sagte ich.

»Nie gewesen.«

»Ziemlich beeindruckend, deine Ländernummer«, sagte ich.

»Tja, jeder hat eben so sein Talent. Ich lerne Sachen auswendig. Du …?«

»Hm. Ich kenne die letzten Worte von ein paar Leuten.« Letzte Worte waren der kleine Luxus, dem ich frönte. Andere Leute aßen Schokolade. Ich verschlang Sterbegelübde.

»Zum Beispiel?«

»Die von Ibsen sind gut. Ibsen war ein Theatermann.« Ich wusste viel über Ibsen, aber seine Stücke kannte ich nicht. Ich las Dramen nicht gerne. Lieber las ich Biografien.

»Ja, ich weiß, wer Ibsen ist«, sagte Chip.

»Gut, also, Ibsen war eine Zeit lang krank, und eines Morgens sagte die Krankenschwester zu ihm: ›Es scheint Ihnen heute Morgen viel besser zu gehen‹, und darauf antwortete er: ›Im Gegenteil‹ und ist gestorben.«

Chip lachte. »Das ist echt krank. Aber es gefällt mir.«

Dann erzählte er mir, dass er schon im dritten Jahr in Culver Creek war. Er war in der neunten Klasse hergekommen, der jüngsten Jahrgangsstufe hier, und jetzt kam er in die elfte, war also Junior, genau wie ich. Stipendium, erklärte er. Volles Ticket. Er hatte gehört, Culver Creek sei die beste Schule in Alabama, und daraufhin hatte er einen Bewerbungsaufsatz geschrieben, in dem stand, dass er eine Schule besuchen wolle, wo man dicke Bücher las. Zu Hause, schrieb er, sei das Problem, dass sein Dad ihn mit Büchern schlug, weshalb Chip zu seiner eigenen Sicherheit nur kurze Bändchen und Taschenbücher las. Seine Eltern hatten sich schließlich scheiden lassen, als er in der Zehnten war. Er mochte »den Creek«, wie er die Schule nannte, aber: »Du musst vorsichtig sein mit den Schülern und mit den Lehrern. Und ich hasse Vorsicht.« Er zwinkerte mir zu. Auch ich hasste Vorsicht – das wollte ich zumindest.

Das alles erzählte er mir, während er seinen Seesack ausleerte und seine Klamotten in hoffnungslosem Chaos in Schubladen stopfte. Chip glaubte nicht an Strumpfschublade und T-Shirt-Schublade. Er glaubte, dass alle Schubladen gleich und frei geschaffen waren und jede mit dem gefüllt werden sollte, was gerade kam. Meine Mutter wäre in Ohnmacht gefallen.

Sobald er mit »Auspacken« fertig war, klopfte Chip mir unsanft auf die Schulter, sagte: »Ich hoffe, du bist stärker, als du aussiehst«, und stürmte zur Tür hinaus. Sekunden vergingen, dann streckte er den Kopf durch die offene Tür und sah mich wie angewurzelt dastehen. »Na, komm schon, Miles to Go Halter. Wir haben eine Menge zu erledigen.«

Er führte mich zum Fernsehraum, wo, klärte er mich auf, der einzige Kabelanschluss der Schule war. Während der Sommerferien wurde der Fernsehraum als Möbellager benutzt. Bis unter die Decke stapelten sich Sofas, Kühlschränke und aufgerollte Teppiche, und jetzt wimmelte es von Schülern, die versuchten, ihr Zeug zu finden und rauszuschleppen. Chip grüßte ein paar von ihnen, doch er stellte mich keinem vor. Während er das Labyrinth der Sofastapel durchwanderte, blieb ich am Eingang stehen und versuchte, den Paaren von Zimmergenossen nicht im Weg zu stehen, die ihre Möbel durch die schmale Tür bugsierten.

Es dauerte zehn Minuten, bis Chip seine Sachen gefunden hatte, und eine Stunde, bis wir viermal hin und her gelaufen waren, über die Wiese quer durch den Schlafsaalring, von Zimmer43 zum Fernsehraum und zurück. Am Ende wäre ich am liebsten in Chips Minikühlschrank gekrochen und hätte tausend Jahre durchgeschlafen, doch anders als ich schien Chip gegen Müdigkeit und Herzinfarkt immun. Ich sank auf seine Couch.

»Die hab ich vor ein paar Jahren am Straßenrand in meinem Barrio aufgelesen«, erklärte er, während er auf seiner Truhe meine PlayStation 2 installierte. »Ich weiß, das Leder hat ein paar Risse, aber, hey – es ist eine verdammt hübsche Couch.«

Die Couch hatte mehr als ein Paar Risse – das himmelblaue Kunstleder bedeckte nur noch etwa dreißig Prozent, siebzig Prozent waren blanker Schaumstoff. Aber ich fand sie verdammt bequem.

»Alles klar«, sagte er. »Gleich sind wir fertig.« Er ging an seinen Schreibtisch und holte eine Rolle Klebeband aus der Schublade. »Jetzt brauchen wir nur noch deinen Koffer.«

Ich rappelte mich hoch, zerrte meinen alten Schrankkoffer unter dem Bett hervor, und Chip platzierte ihn zwischen Couch und PlayStation2. Dann begann er, mehrere Streifen Klebeband abzuziehen. Er klebte sie so auf den Koffer, dass sie das Wort COUCHTISCH ergaben.

»So.« Endlich setzte er sich und legte die Füße auf den, äh, COUCHTISCH. »Fertig.«

Ich sank neben ihm aufs Sofa, und er musterte mich, dann sagte er unvermittelt: »Hör zu. Ich bin nicht deine Eintrittskarte in die coolen Kreise von Culver Creek.«

»Äh … okay«, brachte ich raus, doch die Worte blieben mir fast im Hals stecken. Eben hatte ich für diesen Typen seine verdammten Möbel durch die glühende Sonne geschleppt, und jetzt sagt er mir, dass er mich nicht leiden kann?

»Im Grunde gibt es hier zwei Gruppen von Leuten«, erklärte er mit wachsendem Nachdruck. »Auf der einen Seite sind da die normalen Internatsschüler wie ich, und dann gibt es noch die Tagestäter. Die haben zwar auch Zimmer hier, aber es sind reiche Pinkel aus Birmingham, die jedes Wochenende heim in die fetten klimatisierten Villen ihrer Eltern fahren. Das sind die coolen Kids. Ich kann sie nicht leiden, und sie können mich nicht leiden. Und wenn du hergekommen bist und denkst, nur weil du auf der öffentlichen Schule bei dir zu Hause ne heiße Nummer warst, willst du auch hier ne heiße Nummer sein, dann lass dich am besten nicht mit mir blicken. Du warst doch vorher auf einer öffentlichen Schule, oder?«

»Äh …«, stotterte ich. Verlegen begann ich, an den Rissen im Sofa herumzuspielen und die Finger in den weißen Schaumstoff zu bohren.

»Klar warst du. Weil, wenn du auf ner Privatschule gewesen wärst, würdest du nicht solche beknackten übergroßen Shorts anziehen.«

Meine Shorts saßen knapp über der Kniekehle, weil ich dachte, das wäre cool. Betreten gab ich zu: »Ja, ich war zu Hause auf der Schule. Aber ich war keine heiße Nummer dort. Eher so was wie gar keine Nummer.«

»Ha! Das ist gut. Und nenn mich nicht Chip. Ich bin der Colonel.«

Ich verkniff mir das Lachen. »Der Colonel?«

»Ja. Der Colonel. Und dich nennen wir … Pummel.«

»Hä?«

»Pummel«, wiederholte der Colonel. »Weil du ne Bohnenstange bist. Das nennt man Ironie, Pummel. Schon mal davon gehört? So, jetzt lass uns Kippen holen gehen, damit wir das Schuljahr richtig anfangen können.«

Er stürmte aus dem Zimmer. Anscheinend erwartete er wieder, dass ich mitkam, und diesmal folgte ich ihm unaufgefordert. Gnädigerweise sank die Sonne inzwischen gen Horizont. Wir gingen fünf Zimmer weiter. An Zimmer48 hing eine Plastiktafel an der Tür. Darauf stand in blauer Schrift: Alaska hat ein Einzelzimmer!

Der Colonel erklärte mir erstens, dass das hier Alaskas Zimmer war, zweitens, dass sie ein Einzelzimmer hatte, weil ihre Zimmergenossin letztes Jahr geflogen war, und drittens, dass Alaska immer Zigaretten hatte, wobei er vergaß zu fragen, ob ich, viertens, rauchte, was ich, fünftens, nicht tat.

Er klopfte einmal, laut. Durch die Tür schrie eine Stimme: »Oh mein Gott, komm rein, kleiner Mann, ich muss dir die allerbeste Geschichte erzählen!«

Wir gingen rein. Als ich die Tür hinter uns schließen wollte, schüttelte der Colonel den Kopf. »Nach sieben muss die Tür offen bleiben, wenn du bei einem Mädchen im Zimmer bist.« Aber ich hörte ihn kaum, denn vor mir stand in abgeschnittenen Jeans und rosa Unterhemd das heißeste Wesen, das die Welt je gesehen hatte. Und es sprach mit dem Colonel, und es sprach laut und schnell.

»Hör zu, am ersten Tag der Sommerferien war ich im guten alten Vine Station bei meinem alten Schulfreund Justin, und wir sitzen so auf der Couch bei ihm zu Hause und sehen fern – und du weißt ja, dass ich da schon mit Jake zusammen war – und ich bin es immer noch, o Wunder – aber Justin ist ein alter Freund von früher – jedenfalls gucken wir fern und quatschen über die Schule oder so was, und dann legt Justin den Arm um mich, und ich denke: Ach, wie nett, wir sind so alte Freunde, das fühlt sich gemütlich an, und wir quatschen weiter, und dann, als ich gerade mitten im Satz über Analogien oder so was bin, streckt er, wie ein Habicht, die Hand aus und drückt mir auf den Busen. Wie auf ne Hupe. Viel zu fest, zwei, drei Sekunden lang – HUP. Und das erste, was ich denken kann, ist: Okay, wie kriege ich seine Patsche von meiner Titte, bevor er einen Abdruck hinterlässt?, und das zweite ist: Gott, das muss ich unbedingt Takumi und dem Colonel erzählen.«

Der Colonel lachte. Ich starrte sprachlos vor mich hin – zum Teil ob der Macht der Stimme dieses zierlichen (aber, Gott, wohl geformten) Mädchens, zum Teil wegen der riesigen Bücherstapel, die die Wände ihres Zimmers säumten. Ihre Bibliothek füllte nicht nur die Regale, sondern wuchs sich in hüfthohe Stapel aus, die überall herumstanden oder wahllos an den Wänden lehnten. Wenn nur einer davon ins Wanken geriete, dachte ich, würde der Domino-Effekt uns alle drei unter einer tödlichen Masse Literatur begraben.

»Wer ist der Typ, der nicht über meine lustige Geschichte lacht?«, fragte sie.

»Ach, richtig. Alaska, das ist Pummel. Pummel kennt letzte Worte. Pummel, das ist Alaska. Im Sommer hat einer ihren Busen gehupt.« Mit ausgestreckter Hand kam sie auf mich zu, dann musterte sie mich kurz von oben bis unten und zog mir die Hose runter.

»Das sind die übergrößten Shorts in ganz Alabama.«

»Ich hab sie gern so weit«, sagte ich verlegen und zog mir die Hose wieder hoch. Zu Hause in Florida waren sie echt cool gewesen.

»Seit wir uns begegnet sind, Pummel, hab ich deine Hühnerbeinchen definitiv zu oft gesehen«, sagte der Colonel trocken. »So, Alaska. Und jetzt verkauf uns ein paar Kippen.« Und dann überredete mich der Colonel irgendwie, fünf Dollar für ein Päckchen Marlboro Lights rauszurücken, die ich gar nicht rauchen wollte.

Er fragte Alaska, ob sie mitkam, doch sie sagte: »Ich muss erst Takumi finden und ihm von der Hupe erzählen.« Dann fragte sie mich: »Hast du ihn gesehen?« Keine Ahnung, ob ich Takumi gesehen hatte, ich hatte ja keine Ahnung, wer er war. Ich schüttelte den Kopf. »Na gut. Wir treffen uns später am See.«

Der Colonel nickte.

Am See, nicht weit von einem sandigen (und, wie der Colonel erklärte, künstlich aufgeschütteten) Stück Strand, stand eine Hollywoodschaukel, in der wir uns niederließen. Ich machte den obligatorischen Witz: »Fass mir bloß nicht an den Busen«, und der Colonel lachte obligatorisch.

Dann fragte er: »Willst du eine Zigarette?« Ich hatte noch nie geraucht. Andererseits – andere Länder, andere Sitten …

»Ist es hier sicher?«

»Eigentlich nicht«, sagte er, dann zündete er eine Zigarette an und hielt sie mir hin. Ich zog. Hustete. Keuchte. Schnappte nach Luft. Hustete wieder. Übergab mich fast. Klammerte mich schwindelig an die schaukelnde Bank, warf die Zigarette auf den Boden und trat sie aus mit der Überzeugung, dass mein großes Vielleicht auf keinen Fall Zigaretten beinhalten würde.

»Kettenraucher?« Er lachte, dann zeigte er auf einen weißen Punkt auf der anderen Seite des Sees. »Siehst du das?«

»Ja«, sagte ich. »Was ist das? Ein Vogel?«

»Das ist der Schwan«, sagte er.

»Wow. Eine Schule mit Schwan. Cool.«

»Dieser Schwan ist die Brut des Teufels. Geh bloß nie näher ran als jetzt.«

»Warum?«

»Er hasst Menschen. Hat wahrscheinlich mal schlechte Erfahrungen gemacht. Er reißt dich in Fetzen. Der Adler hat ihn hergebracht, damit wir nicht um den See rum gehen, um zu rauchen.«

»Der Adler?«

»Mr. Starnes. Codename: Der Adler. Der Kontaktlehrer. Die meisten Lehrer wohnen auf dem Schulgelände, und jeder von ihnen kann dich dran kriegen. Aber der Adler ist der einzige, der im Schlafsaalring wohnt, und er sieht alles. Er riecht Zigarettenrauch fünf Kilometer gegen den Wind.«

»Wohnt er nicht gleich da drüben?«, fragte ich und zeigte auf ein Haus hinter uns. Trotz der Dunkelheit war es klar zu sehen, und so folgerte ich, dass wahrscheinlich auch wir zu sehen waren.

»Ja, aber der Adler geht erst in Blitzkrieg-Modus, wenn das Schuljahr angefangen hat«, sagte Chip gleichgültig.

»Gott, wenn ich Ärger kriege, bringen mich meine Eltern um«, sagte ich.

»Ich nehme an, du übertreibst. Andererseits, Ärger kriegst du sowieso. Nur müssen deine Eltern in 99 Prozent der Fälle davon nichts mitkriegen. Denn genauso wenig wie du willst, dass deine Eltern dich für einen Versager halten, will man hier in der Schule, dass deine Eltern denken, du wärst hier einer geworden.« Er blies eine dünne Rauchfahne in Richtung des Sees. Ich muss zugeben: Er sah cool dabei aus. Irgendwie größer. »Egal. Jedenfalls, wenn du Ärger kriegst, darfst du auf keinen Fall irgendjemanden mit reinziehen. Verstehst du, ich hasse die reichen Rotzlöffel hier mit einer Abscheu, die ich sonst nur für den Zahnarzt und meinen Vater aufbringe. Heißt aber nicht, dass ich sie je verpfeifen würde. Das allerhöchste Gebot hier lautet, dass du nie, nie, nie jemanden verpfeifen darfst.«

»Okay«, sagte ich, während ich überlegte: Wenn mir jemand ins Gesicht schlägt, soll ich sagen, ich wäre gegen die Tür gerannt? Schien mir irgendwie idiotisch. Wie sollte man mit Schlägern und Arschlöchern fertig werden, wenn man nichts gegen sie unternehmen durfte? Aber das sagte ich nicht zu Chip.

»Alles klar, Pummel. Meine Stunde hat geschlagen. Ich habe die einsame Pflicht, mich mal nach meiner Freundin umzusehen. Also gib mir ein paar von den Kippen, die du eh nicht rauchst, und wir sehen uns dann später.«

Ich beschloss, noch ein wenig auf der Schaukel sitzen zu bleiben, teils, weil die Hitze allmählich nachließ und die Temperatur auf angenehme, wenn auch feuchte, paarundzwanzig Grad gefallen war, teils, weil ich hoffte, dass Alaska vielleicht noch vorbeikam. Doch kaum war der Colonel weg, kamen die Mücken. Schwärme von Sandfliegen (die sich nicht auf den Sand beschränkten) und Moskitos umschwirrten mich, und das hohe Fiepen ihrer Flügel hörte sich wie eine kakophonische Big Band an. Und so beschloss ich, doch zu rauchen.

Ich habe wirklich gedacht: Der Rauch wird die Mücken vertreiben. Und in gewissem Maße half es auch. Allerdings würde ich lügen, wenn ich behauptete, ich hätte mit Rauchen angefangen, nur um Insekten fernzuhalten. Ich fing mit Rauchen an, weil ich erstens allein am See in einer Hollywoodschaukel saß, zweitens ein Päckchen Zigaretten hatte, und drittens, weil ich fand, wenn alle anderen Zigaretten rauchen konnten, ohne sich die Lunge aus dem Hals zu husten, dann konnte ich das verdammt noch mal auch. Kurzum, ich hatte keinen besonders guten Grund. Also belassen wir es bei viertens, wegen der Mücken.

Ich schaffte drei ganze Züge, bevor mir schlecht und schwindelig wurde und ich einen nur halb unangenehmen Rausch verspürte. Dann stand ich auf und wollte gehen. Im gleichen Moment rief eine Stimme hinter mir:

»Und du kannst wirklich letzte Worte auswendig?«

Sie rannte auf mich zu, packte mich an der Schulter und drückte mich zurück auf die Schaukel.

»Ja«, sagte ich. Dann fügte ich zögernd hinzu: »Willst du es testen?«

»JFK.«

»Das ist offensichtlich«, antwortete ich.

»Ach ja?«, fragte sie.

»Nein. Das waren seine letzten Worte. Jemand sagte: ›Mr. President, Sie können nicht behaupten, dass Dallas Sie nicht liebt‹, und darauf sagte er: ›Das ist offensichtlich‹, und dann haben sie ihn erschossen.«

Sie lachte. »Gott, das ist ja furchtbar. Ich sollte nicht lachen. Aber ich tu’s trotzdem«, und dann lachte sie wieder. »Also gut, Mister Berühmte Letzte Worte. Ich hab was für dich.« Sie griff in ihren vollgestopften Rucksack und zerrte ein Buch heraus. »Gabriel García Márquez. Der General in seinem Labyrinth. Eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Es geht um Simón Bolívar.« Ich wusste nicht, wer Simón Bolívar war, aber sie ließ mir keine Zeit zu fragen. »Es ist ein historischer Roman, deswegen weiß ich nicht, ob es stimmt, aber in dem Buch hier, weißt du, was da seine letzten Worte sind? Nein, weißt du nicht. Aber ich sage es dir, Señor Abschiedsbemerkungen.«

Und dann zündete sie sich eine Zigarette an und saugte so lange so fest daran, dass ich fürchtete, die ganze Zigarette würde in einem Zug abbrennen. Sie blies den Rauch aus und las mir vor:

»Ihn – also Simón Bolívar – durchschauerte die überwältigende Offenbarung, dass der wahnsinnige Wettlauf zwischen seinen Leiden und seinen Träumen in jenem Augenblick das Ziel erreichte. Der Rest war Finsternis. ›Verflucht noch mal!‹, seufzte er. ›Wie komme ich bloß aus diesem Labyrinth heraus?‹1«

Starke letzte Worte erkannte ich auf Anhieb, und ich beschloss, mir eine Biografie von diesem Simón Bolívar zu besorgen. Es waren wunderbare letzte Worte, auch wenn ich sie nicht ganz verstand. »Und was ist das für ein Labyrinth?«, fragte ich.

Und jetzt ist ein guter Zeitpunkt, davon zu reden, wie schön sie war. Wie sie neben mir in der Dunkelheit saß und nach Mädchenschweiß und Sonnenschein und Vanille roch in dieser von einem schmalen Mond erhellten Nacht, in der ich kaum mehr sah als ihre Silhouette, außer wenn sie an ihrer Kippe zog, wenn ihr Gesicht von der glühenden Kirsche ihrer Zigarette in blassrotes Licht getaucht wurde. Doch selbst im Dunkeln konnte ich ihre Augen sehen – wie funkelnde Smaragde. Sie hatte die Art von Augen, die einen von vorneherein dazu verdammen, alles, was sie tat und sagte, gut zu finden. Und sie war nicht nur schön, sie war auch sexy: ihre Brüste unter dem engen Hemdchen, ihre schön geschwungenen Beine, die unter der Schaukel baumelten, die Flipflops, die an ihren knallblau lackierten Zehen schaukelten. Genau in diesem Moment, nachdem ich die Frage nach dem Labyrinth gestellt hatte und bevor sie antwortete, wurde mir mit einem Mal die wahre Bedeutung von Kurven klar, von diesen tausend Stellen, an denen Mädchenkörper von einer Stelle in die nächste übergehen, vom Bogen des Fußes zum Knöchel zur Wade, von der Wade zur Hüfte zur Taille zur Brust zum Hals zur geschwungenen Nase zur Stirn zur Schulter zum gewölbten Bogen ihres Rückens zu ihrem Hintern zu usw. Ich hatte natürlich schon früher Kurven wahrgenommen, nur hatte ich sie bis heute Abend nie in ihrer vollen Bedeutung begriffen.

Ihr Mund war so nah, dass ich ihren warmen Atem in der Abendluft spürte, als sie sagte: »Das ist das Rätsel, verstehst du? Ist es das Labyrinth des Lebens oder des Todes? Wem will er entkommen – der Welt oder ihrem Ende?« Ich wartete, dass sie fortfuhr, aber nach einer Weile begriff ich, dass sie von mir die Antwort wollte.

»Äh, keine Ahnung«, sagte ich schließlich. »Hast du wirklich all die Bücher gelesen, die in deinem Zimmer stehen?«

Sie lachte. »Gott, nein. Ein Drittel vielleicht. Aber ich werde sie alle lesen. Ich nenne es die Bibliothek meines Lebens. Jeden Sommer, seit ich klein war, hab ich auf Flohmärkten alle Bücher gekauft, die interessant aussahen. So hab ich immer was zu lesen. Dabei gibt es immer so viel zu tun: Kippen zu rauchen, Sex zu haben, auf Schaukeln zu schaukeln. Zeit zum Lesen hab ich wohl erst, wenn ich alt und langweilig geworden bin.«

Sie erzählte mir, dass ich sie an den Colonel erinnerte, damals, als er neu in Culver Creek war. Die beiden waren zusammen in die Neunte gekommen, beide mit Stipendien. Und sie hatten schon damals eine »Leidenschaft für Schnaps und Unfug« geteilt, wie sie es ausdrückte. Als ich Schnaps und Unfug hörte, fragte ich mich, ob ich da in genau das reingestolpert war, was meine Mutter »die falschen Kreise« nannte. Doch für falsche Kreise wirkten beide überraschend intelligent auf mich. Alaska zündete sich eine neue Zigarette an der alten an und erzählte mir, dass der Colonel zwar gescheit gewesen sei, aber noch nichts erlebt hatte, damals, als er in Culver Creek ankam.

»Aber das Problem hab ich schnell gelöst.« Sie grinste. »Bis November hatte ich ihm seine erste Freundin besorgt, eine absolut reizende Nicht-Tagestäterin namens Janice. Einen Monat später hat er sie sitzen lassen. Sie war zu reich für sein Arbeiterklassen-Blut, aber egal. Im ersten Jahr haben wir unseren ersten Schülerstreich organisiert – wir haben Klassenzimmer4 mit Murmeln ausgelegt. Natürlich werden wir seitdem immer besser.« Sie lachte. So war Chip zum Colonel geworden – der militärische Stratege ihrer Streiche, und Alaska war immer Alaska gewesen, die überlebensgroße kreative Kraft dahinter.

»Du bist genau so gescheit wie er«, sagte sie. »Nur stiller. Und niedlicher, aber das darf ich eigentlich nicht sagen, denn ich liebe meinen Freund und niemand andern.«

»Danke, du bist auch nicht schlecht«, sagte ich, überwältigt von ihrem Kompliment. »Aber das darf ich eigentlich nicht sagen, denn ich liebe … Halt. Stimmt. Ich hab gar keine Freundin.«

Sie lachte. »Keine Sorge, Pummel. Wenn ich dir eins besorgen kann, dann eine Freundin. Wir machen einen Deal: Du kriegst raus, was das Labyrinth ist und wie man rauskommt, und ich sorge dafür, dass du flachgelegt wirst.«

»Deal.« Und darauf gaben wir uns die Hand.

Später ging ich neben Alaska über die Wiese zu den Schlafsälen zurück. Die Zikaden summten ihr eintöniges Lied, genau wie zu Hause in Florida. Als wir so durch die Dunkelheit tappten, drehte sie sich plötzlich zu mir um. »Kennst du das: Manchmal, wenn du nachts draußen bist, kriegst du Panik, auch wenn es total albern und peinlich ist, aber du willst einfach nur nach Hause rennen?«

Irgendwie war das viel zu intim und persönlich, als dass man mit einer praktisch Fremden darüber sprechen konnte, doch ich sagte: »Ja, total.«

Sie schwieg einen Moment. Dann packte sie meine Hand und flüsterte: »Lauf lauf lauf lauf lauf!«

Und sie stürzte los und riss mich mit.

Einhundertsiebenundzwanzig Tage vorher

Früh am Nachmittag des nächsten Tages rann mir der Schweiß in die Augen, während ich versuchte, ein Van-Gogh-Poster an die Rückseite der Tür zu kleben. Der Colonel kontrollierte von der Couch, ob das Poster gerade hing, und beantwortete dabei meine endlosen Fragen über Alaska. Wer ist sie? »Sie ist aus Vine Station. Man kann das Nest glatt übersehen, wenn man durchfährt – und wie ich es verstanden hab, ist das auch besser so. Ihr Freund hat ein Stipendium an der Vanderbilt University in Nashville. Er spielt Bass in irgendeiner Band. Von ihrer Familie weiß ich nicht viel.« Ist es was Ernstes mit dem Typ? »Schätze schon. Immerhin ist sie noch nicht fremdgegangen. Und das soll was heißen.« Und so weiter und so fort. Den ganzen Morgen war ich unfähig, mich auf etwas anderes zu konzentrieren, weder auf das Van-Gogh-Poster noch auf die Videospiele, nicht mal auf meinen Stundenplan, den mir der Adler am Morgen vorbeigebracht hatte.

So hatte er sich vorgestellt: »Willkommen in Culver Creek, Mr. Halter. Sie haben hier viele Freiheiten. Falls Sie sie missbrauchen, werden Sie es bereuen. Sie scheinen ein netter junger Mann zu sein. Ich fände es äußerst bedauerlich, Sie fortschicken zu müssen.«

Und dann starrte er mich mit einem Blick an, der entweder ernsthaft oder boshaft sein sollte. »Alaska nennt es den Blick der Verdammnis«, erklärte der Colonel, als der Adler wieder weg war. »Das nächste Mal, wenn er dich mit diesem Blick ansieht, bist du dran.«

»Okay, Pummel«, sagte der Colonel jetzt, als ich einen Schritt vom Poster zurück trat. Es war nicht ganz gerade, aber gerade genug. »Kein Wort mehr über Alaska. Nach meiner Zählung gibt es zweiundneunzig Mädchen hier auf der Schule, und jede einzelne davon ist weniger verrückt als Alaska, die, wie ich hinzufügen darf, bereits einen Freund hat. Ich gehe zum Mittagessen. Heute ist Bufrito-Tag.« Er marschierte hinaus, die Tür ließ er offen. Ich kam mir vor wie ein verknallter Idiot, als ich aufstand, um die Tür hinter ihm zuzumachen. Der Colonel war schon halb über die Wiese, als er sich umdrehte. »Mein Gott. Kommst du endlich oder was?«

Man kann eine Menge über Alabama behaupten, aber was man nicht behaupten kann, ist, dass die Menschen aus Alabama eine Scheu vor der Friteuse hätten. In meiner ersten Woche in Culver Creek stand unter anderem auf dem Speiseplan: frittiertes Hühnchen, frittiertes Steak und frittierte Okra – mein erster Fang im Schlaraffenland der frittierten Gemüsesorten. Es hätte mich nicht gewundert, wenn sie auch den Eisbergsalat frittiert hätten. Aber nichts von all dem kam an Hochgenuss dem Bufrito gleich, einem Gericht, das Maureen, die – Überraschung – unglaublich dicke Köchin von Culver Creek, selbst erfunden hatte. Der Bufrito, ein Bohnen-Burrito, frittiert, war der ultimative Beweis dafür, dass Frittieren immer eine Verbesserung ist. An jenem Nachmittag, als ich mit dem Colonel und fünf Typen, die ich nicht kannte, an einem runden Tisch im Speisesaal saß und die Zähne im knusprigen Fladen meines ersten Bufritos versenkte, hatte ich meinen ersten kulinarischen Orgasmus. Meine Mutter kochte nicht schlecht, aber jetzt träumte ich davon, dass Maureen mit uns Weihnachten feierte.

Der Colonel stellte mich den Jungs vor, die um den wackeligen Holztisch saßen (»Das ist Pummel«), doch ich konnte mir nur den Namen Takumi merken, den ich gestern schon aus Alaskas Mund gehört hatte. Takumi, ein schmächtiger Japaner, der nur ein paar Zentimeter größer war als der Colonel, redete mit vollem Mund, während ich langsam, genüsslich auf dem knusprigen Bohnenbrei kaute.

»Gott«, seufzte Takumi mit Blick auf mich. »Nichts ist schöner, als jemandem bei seinem ersten Bufrito zuzusehen.«

Ich sagte nicht viel – teils, weil ich nicht gefragt wurde, teils, weil ich so viel essen wollte wie möglich. Takumi zeigte keine derartige Bescheidenheit – er konnte essen, kauen, schlucken und reden zugleich, und er tat es auch.

Das Tischgespräch drehte sich um das Mädchen, das mit Alaska das Zimmer hätte teilen sollen, Marya, und ihren Freund Paul, einen Tagestäter. Die beiden waren in der letzten Unterrichtswoche des vergangenen Schuljahrs von der Schule geflogen, wie ich hörte, wegen einer Sache, die der Colonel »Trifecta« nannte – sie waren erwischt worden, als sie gleich drei Verstöße, auf die Rauswurf stand, auf einmal verübten. Sie lagen nackt im Bett (Verstoß #1: »Geschlechtskontakt«), waren betrunken (Verstoß #2) und rauchten einen Joint (Verstoß #3), als der Adler ins Zimmer stürmte. Es ging das Gerücht, dass jemand sie verpfiffen hatte, und Takumi schien fest entschlossen, denjenigen ausfindig zu machen – entschlossen genug jedenfalls, um seine Absicht mit dem Mund voll Bufrito laut zu verkünden.

»Paul war ein Arschloch«, sagte der Colonel. »Verpfiffen hätte ich die beiden zwar nicht, aber jede Tussi, die sich mit einem Jaguar fahrenden Tagestäter einlässt, hat verdient, was sie kriegt.«

»Monn«, gab Takumi zurück, »doine Foindin«, er schluckte einen Bissen herunter, »ist Tagestäter.«

»Auch wieder wahr.« Der Colonel lachte. »Sehr zu meinem Verdruss lässt sich das nicht leugnen. Wenigstens ist sie nicht ganz so ein Arschloch wie Paul.«

»Nicht ganz.« Takumi grinste.

Der Colonel lachte wieder, und ich fragte mich, warum er seine Freundin nicht in Schutz nahm. Selbst wenn meine Freundin eine Jaguar fahrende Zyklopin mit Vollbart gewesen wäre – ich wäre dankbar, dass ich überhaupt eine hätte.

Als der Colonel am Abend ins Zimmer43 kam, um Zigaretten zu holen (er schien vergessen zu haben, dass es, streng genommen, meine Zigaretten waren), war es mir egal, dass er mich nicht mitnahm. Leute, deren Hobby es war, die einen oder die anderen zu hassen, kannte ich zur Genüge von der Schule zu Hause. Die Streber hassten die Schickis, die Schickis die Kiffer usw. Mir schien das reine Zeitverschwendung. Der Colonel sagte nicht, wo er den Nachmittag verbracht hatte oder wo er hin wollte, aber er schloss die Tür hinter sich, als er ging, und das nahm ich als Zeichen, dass ich nicht willkommen war.

Auch gut: Ich verbrachte den Abend damit, im Internet zu surfen (keine Pornoseiten, ich schwöre) und The Final Days