21,99 €

Mehr erfahren.

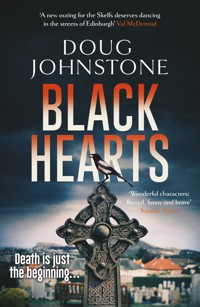

- Herausgeber: Polar Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Frühling in Edinburgh. Verfolgt von ihrer Vergangenheit, hoffen die Skelf-Frauen Dorothy, Jenny und Hannah auf ein ruhigeres Leben. Sie sind Inhaber eines Bestattungsunternehmen, das gleichzeitig auch private Ermittlungen durchführt. Ihr Umfeld ist von Verlust, Rache, Verrat, und Schuld geprägt. Die Probleme liegen nie weit entfernt. Vor allem, wenn der Fahrer eines gestohlenen Wagens auf dem Friedhof bei einer Zeremonie Dorothy fast überfährt und in einem Grab landet. Er ist tot. Keiner kennt ihn. Sein einziger Begleiter ein einäugiger Hund, den die Familie von nun Einstein nennt. Während Dorothy eine dunkle Wahrheit im Herzen der Edinburgher Gesellschaft aufdeckt, haben ihre Tochter Jenny und ihre Enkelin Hannah mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen. Aus dem Gefängnis heraus schmiedet Jennys Ex-Mann Craig Pläne, die das Leben der Skelf-Frauen zerstören könnte und die zunehmend besessene Hannah hat eine Freundschaft mit einem älteren Professor geschlossen, der Selbstmord begeht. Auch diesmal verstricken sich die drei Frauen des toten Bestatters Jimmy Skelf in unterschiedlichen Ermittlungen und schlagen sich mit ganz eigenen Dämonen herum. Der zweite Kriminalroman aus der Skelf-Reihe nach Eingeäschert. Rabenschwarze Komik in reinster schottischen Form.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 455

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Doug Johnstone

Eingefroren

Aus dem Englischen von Jürgen BürgerHerausgegeben von Wolfgang Franßen

Polar Verlag

Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung gültig sind.

Originaltitel: The Big Chill

Copyright: Doug Johnstone 2020

Das Urheberpersönlichkeitsrecht des Urhebers wurde geltend gemacht

Deutsche Erstausgabe, 1. Auflage 2023

Aus dem Englischen von Jürgen Bürger

Mit einem Nachwort von Ulrich Noller

© 2023 Polar Verlag e.K., Stuttgart

www.polar-verlag.de

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) oder unter Verwendung elektronischer Systeme ohne schriftliche Genehmigung des Verlags verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Redaktion: Eva Weigl, Andreas März

Umschlaggestaltung: Robert Neth, Britta Kuhlmann

Coverfoto: © Kim / Adobe Stock

Autorenfoto: © Chris Scott

Satz/Layout: Martina Stolzmann

Gesetzt aus Adobe Garamond PostScript, InDesign

Druck und Bindung: CPI Books GmbH, Ulm, Deutschland

ISBN: 978-3-948392-87-1

eISBN: 978-3-948392-88-8

Das hier ist für Val, Mark, Chris, Stuart und Luca.

Inhalt

1. DOROTHY

2. JENNY

3. HANNAH

4. JENNY

5. DOROTHY

6. HANNAH

7. DOROTHY

8. HANNAH

9. JENNY

10. DOROTHY

11. HANNAH

12. DOROTHY

13. JENNY

14. HANNAH

15. DOROTHY

16. JENNY

17. HANNAH

18. DOROTHY

19. JENNY

20. DOROTHY

21. HANNAH

22. JENNY

23. HANNAH

24. JENNY

25. DOROTHY

26. HANNAH

27. DOROTHY

28. JENNY

29. DOROTHY

30. HANNAH

31. DOROTHY

32. JENNY

33. HANNAH

34. DOROTHY

35. JENNY

36. HANNAH

37. DOROTHY

38. JENNY

39. HANNAH

40. DOROTHY

41. JENNY

42. DOROTHY

43. HANNAH

44. DOROTHY

45. JENNY

46. DOROTHY

47. HANNAH

48. DOROTHY

49. JENNY

50. HANNAH

51. DOROTHY

52. JENNY

53. HANNAH

54. DOROTHY

55. HANNAH

56. JENNY

57. DOROTHY

58. JENNY

59. HANNAH

60. JENNY

61. HANNAH

62. DOROTHY

Danksagungen

Das Leben und der Tod, der Tod und das LEBEN!

1

DOROTHY

Umgeben von toten Menschen fühlte Dorothy sich zu Hause.

Sie atmete tief durch, als Archie den Leichenwagen durch die Tore lenkte und weiter den ausgefahrenen Weg, der einmal um den kleinen Friedhof führte. Wie die meisten Totenacker der Stadt, war auch der Edinburgh Eastern so weit es ging vor dem Blick der Öffentlichkeit verborgen, ein anonymer Eingang an der Drum Terrace, das gesamte Gelände eingefasst von hohen Steinmauern. Die eine Seite grenzte an Reihenhäuser, die andere an die Rückseite des Aldi an der Easter Road. Hinter der gegenüberliegenden Mauer konnte sie das Wellblechdach eines Großhandels sehen. Über den Gräbern auf der Südseite ragte das Stadion der Hibs auf, noch mehr schmutziges Wellblech, ein Gitter grüner Stützbalken, das die Spitze wie eine Krone umgab.

Sie fuhren im Schneckentempo um den Friedhof, vorbei an einem mit Graffiti überzogenen Schuppen, dann an einem Müllcontainer voller verrotteter Blumenbouquets, deren taubedeckte Zellophanhüllen schimmerten, während Bänder und Schleifen träge in der Brise flatterten. Sie wünschte sich, dass die Typen, die hier das Sagen hatten, etwas rücksichtsvoller wären, denn die Trauernden mussten die nüchtern-geschäftliche Seite des Todes ja nun wirklich nicht sehen.

Dorothy war jetzt seit fünfundvierzig Jahren in der Bestattungsbranche. Sie warf einen kurzen Blick auf Susan Blackies Sarg hinten im Leichenwagen und zu dem Auto der Angehörigen, das ihnen folgte. Sie sah Archie an: das Gesicht ausdruckslos, der Schädel rasiert, ein gepflegter grauer Bart. Sie kannte ihn seit zehn Jahren, sah in ihm sowohl einen Freund als auch einen Kollegen, doch die Ereignisse vor sechs Monaten hatten das auf die Probe gestellt. Sie hatte erschreckende Geheimnisse in ihrer Familie und dem Geschäft aufgedeckt, was sie alle immer noch beschäftigte. Das Einzige, was ihr einigermaßen Frieden schenkte, war das Kümmern um die Toten.

Sie erreichten das offene Grab und hielten an. Dorothy stieg vom Beifahrersitz, und ihre siebzig Jahre alten Muskeln ließen sie unmissverständlich wissen, dass Yoga allein nicht mehr reichte. Sie streckte den Rücken, bewegte leicht ihre Hüfte von einer Seite zur anderen, in kleinen Bewegungen, damit es nicht auffiel. Ein Bestattungsunternehmer sollte anonym sein, wenn die Leute einen bemerkten, machte man seinen Job nicht richtig.

Archie stieg aus und öffnete die Hecktür des Leichenwagens, zog den Kranz vom Sarg und stellte ihn zur Seite. All das bot einen gewissen Trost, in der korrekten Art, Dinge zu tun, in der respektvollen Weise, wie sie sich bewegten. Jungen Menschen fiel das häufig schwer, aber je älter man wurde, desto natürlicher fühlte es sich an, die kleinstmöglichen Wellen zu schlagen. Dorothy hatte in letzter Zeit in ihrem eigenen Leben mehr als genug Seegang gehabt und war daher froh, sich wieder in ruhigerem Gewässer zu befinden und anderen dabei zu helfen, die letzte Ehre erweisen zu können.

Die Familie Blackie stieg aus ihrem Wagen, während sich weitere Angehörige und Freunde um das Grab versammelten. Es wurde nur sehr wenig gesprochen, es war fast wie Telepathie, eine Hand auf einer Schulter, ein Neigen des Kopfes, die Körpersprache der Trauer.

Archie und der junge Fahrer des anderen Autos zogen den Sarg über die Laufrollen aus dem Leichenwagen und bedeuteten den Blackie-Männern, heranzutreten, um ihn zum Grab zu tragen. Sie stellten ihn auf dem Kunstrasen neben dem Loch ab, an dessen einer Seite ein großer Haufen feuchter Erde lag. Es war inzwischen selten geworden, einen Toten zu beerdigen statt zu verbrennen, noch seltener, dass die gesamte Zeremonie direkt am Grab stattfand. Aber Dorothy gefiel es so, es war ehrlicher, bot einen direkteren Bezug als dabei zuzusehen, wie in einer kalten Kapelle ein verhüllter Sarg auf einem Sockel nach unten verschwand.

Sie stand mit gefalteten Händen da, während die Trauergemeinde sich um das Grab eingefunden hatte. Sie schaute zu einigen Grabsteinen in der näheren Umgebung, Neuzugängen der letzten Zeit, die Gravuren immer noch klar und deutlich, jede Menge Blumen und Fotos. Die Skelfs hatten einige dieser Leute unter die Erde gebracht, und sie fragte sich, wie die Hinterbliebenen wohl zurechtkamen. Hatten diejenigen alles besser im Griff als sie nach Jims Tod? Es war jetzt ein halbes Jahr her, und es stimmte, was sie anderen seit Jahrzehnten gesagt hatte, der heftige, stechende Schmerz ließ nach und wurde von einem schmerzenden Pochen ersetzt. Emotionales Hintergrundrauschen, das dem Leben eine bittersüße Note verlieh.

Der junge Pfarrer der Church of Scotland sprach ein paar gemessene Worte zu Gordon Blackie und seinen Söhnen. Sie waren Männer der schottischen Arbeiterklasse, zugeknöpft und stoisch, daher würde es heute kein Heulen und Zähneklappern geben. Außerdem hatte Susan Blackie seit Jahren an Demenz gelitten, daher fühlte es sich ohnehin an, als wäre sie bereits vor langer Zeit gegangen. Der Tod war nicht selten eine Erleichterung, auch wenn es schwerfiel, das zuzugeben.

Der Geistliche begann mit den vertrauten Intonationen der Zeremonie. Susans Leben wurde in Erinnerung gerufen und auf unsere zerbrechliche Natur im Angesicht des Allmächtigen verwiesen. Der Pfarrer war Mitte zwanzig und hatte einen strähnigen, schwarzen Pony, den er immer wieder berührte. Dorothy fragte sich, wie jemand frisch von der Schule oder einem College ausgerechnet diesen Beruf ergreifen konnte. Andererseits war sie im gleichen Alter in die Bestatterbranche eingestiegen.

Sie schaute sich um. Die Eichen und Buchen schlugen aus, die Verjüngung durch den Frühling. Aber für Susan Blackie würde es keine Verjüngung mehr geben. Dennoch konnte Dorothy sich des Gefühls einer Wiedergeburt nicht erwehren, einer Chance, die Welt wieder neu zu gestalten.

Die höchsten Äste und Zweige wogen sich im Wind, Tauben und Krähen saßen darauf und warteten. Dorothy hörte das gedämpfte Rauschen des Verkehrs auf der Easter Road, vermischt mit den Worten des Geistlichen. Seiner Stimme fehlte noch die Schwere und Würde für Beerdigungen, es fehlte ihr an Erfahrung. Die Blackie-Männer starrten mit steinerner Miene auf Susans Sarg, als könnten sie ihn mit reiner Willenskraft in den Boden hinablassen.

Dorothy hörte eine Polizeisirene, noch weit entfernt, aber lauter werdend. Sie lauschte auf die Änderung der Tonhöhe, was auf den Doppler-Effekt zurückzuführen ist, wie Hannah ihr erklärt hatte, je nachdem, ob die Quelle des Tons sich von einem entfernt oder auf einen zukommt. Aber die Tonhöhe änderte sich nicht, das Heulen wurde nur lauter, was den Geistlichen veranlasste, seine Trauerrede zu unterbrechen.

Dann folgte ein mordsmäßiges metallisches Krachen, und als Dorothy herumwirbelte, sah sie, wie sich die Flügel des eisernen Friedhofstors zuerst verbogen, dann aus den Angeln gerissen wurden und gegen die Steinsäulen auf beiden Seiten prallten, um schließlich auf dem Boden zu landen, als ein alter weißer Nissan auf den Friedhof schoss und über den Kiesweg auf der Südseite raste, über Bodenwellen hüpfte und sich zwischen Gräbern hindurchschlängelte. Der Wagen mochte siebzig, achtzig Kilometer die Stunde draufhaben, sein Motor heulte schrill auf, die Sirene wurde lauter, und dicht auf den Fersen des Nissans donnerte ein Polizeiwagen durch das Friedhofstor.

Der Nissan bremste und schlingerte durch die Biegung des Weges, schleuderte mit dem Heck gegen einen Grabstein, der daraufhin wie ein Dominostein umkippte. Der Wagen fing sich und raste weiter, während der Streifenwagen auf gleiche Weise durch die Biegung folgte und über den Grünstreifen donnerte. Der Nissan touchierte zwei weitere Grabsteine und prallte über den Weg ab, wobei die Grabsteine Stücke aus der vorderen Stoßstange rissen und die Fahrertür eindrückten.

Er war noch etwa hundert Meter vom Leichenwagen, dem Familienauto und Susans Sarg entfernt. Die Trauergemeinde der Blackies stand mit weit aufgerissenen Augen da, Dorothy ebenso, der Pfarrer mit offenem Mund.

Der Leichenwagen versperrte den Weg, aber der Nissan kam weiter auf sie zugeschossen, krachte über das Gelände, polterte gegen Grabsteine und donnerte über grasbewachsene Aufschüttungen. Direkt dahinter der Streifenwagen mit Blaulicht und kreischender Sirene.

Der Nissan hatte den Leichenwagen fast erreicht, als Dorothy spürte, wie jemand an ihr zerrte, Archie zog an ihrem Arm. Sie taumelte auf einen großen Gedenkstein zu, als der Nissan auch schon an ihr vorbeisauste, dem Heck des Leichenwagens auswich und die Trauergäste in die Flucht jagte. Die Blackie-Männer brachten sich mit beherzten Sprüngen in Sicherheit. Das Auto schepperte gegen den Grabstein neben Susans Sarg und machte einen Satz in die Luft, dann neigte sich die Schnauze und landete mit einem fürchterlichen Schlag bis zur Hälfte im leeren Grab. Das Heck hing in der Luft, die Räder drehten sich.

Der Streifenwagen kam schlitternd dreißig Zentimeter vor dem Leichenwagen zum Stehen, die Sirene verstummte. Die abrupte Stille war verwirrend, während Dorothy sich aufrichtete und zu dem Nissan rannte. Sie lief an Susans Sarg vorbei, der offensichtlich nichts abbekommen hatte, zur Fahrerseite des Wagens. Sie riss drei-, viermal an der verbeulten Tür. Schließlich ging sie auf, und sie beugte sich hinein.

Hinter dem Steuer hing ein derangierter junger Mann in schmutziger Kleidung mit ziemlich langen Haaren und einem ungepflegten Bart. Er war nicht angeschnallt, und einen Airbag gab es offenbar auch nicht. Er hatte eine lange Platzwunde auf der Stirn, die an einem Riss der Windschutzscheibe lag. Blut lief aus seinem Ohr. Er war tot, Dorothy kannte den Anblick besser als jeder andere.

Sie hielt die Tür noch auf und starrte ihn an, als ein junger Polizeibeamter hinter ihr auftauchte. Er starrte den Fahrer des Nissans mit großen Augen an. Ganz offensichtlich hatte er noch nicht so viele Leichen gesehen wie Dorothy. Sein Gesicht wurde blass.

Dorothy hörte ein Geräusch vom Rücksitz. Sie beugte sich hinein und hörte es wieder, ein leises Wimmern. Dann entdeckte sie ihn, einen kleinen Border Collie mit nur einem Auge. Der Hund kletterte von hinten nach vorn und leckte über die Kopfverletzung des Fahrers, schmeckte das Blut seines Besitzers, winselte und wich zurück.

Dorothy drehte sich zu dem jungen Polizisten um, der zitterte.

»Was zum Teufel?«, sagte sie.

2

JENNY

»Cheers.« Jenny lächelte Liam an, während sie ihre Gläser zum Mund führten, ein doppelter Hendrick’s für sie, ein großes Moretti für ihn. Vielleicht hätten sie Champagner trinken sollen, wo sie doch seine Scheidung feierten, aber wer zahlt schon die Preise für Champagner in einem Pub? Außerdem ist eine Scheidung ja auch immer eine melancholische Sache, das wusste Jenny nur zu gut. In die Erleichterung mischt sich das Eingeständnis der Niederlage. Man war nicht gut genug, damit die Ehe funktionierte, selbst wenn der andere ein Stück Scheiße ist und man froh sein konnte, dass man ihn oder sie los war.

Sie sah sich im The King’s Wark um. Altes, raues Mauerwerk, ein großer Kamin, nicht zueinander passende Tische und Stühle. Um diese Uhrzeit nur eine Handvoll Trinker, Angestellte von Pacific Quay beim frühen Lunch.

»Dann bist du jetzt also jung, frei und wieder Single«, sagte Jenny trocken.

Liam zog an der Haut unter seinen Augen. »Jung bin ich schon seit Jahren nicht mehr.«

»Du bist jünger als ich.«

Allerdings wirkte er müde, die Scheidung hatte ihn während der letzten sechs Monate mitgenommen. Aber er sah trotzdem noch gut aus, diese grünen Augen, die grauen Tupfer in seinem schwarzen Haar. Er achtete auf sein Erscheinungsbild.

Er lächelte. »Das ist nicht schwer.«

»Hey!« Sie gab sich empört, boxte seine Schulter und spürte die festen Muskeln.

Sie schaute sich im Pub um. »Nett, dass wir hergekommen sind.«

»Das hier ist unser Ort.«

Sie hatten sich auf eine eher ungewöhnliche Weise kennengelernt. Jenny war von Liams jetziger Ex-Frau Orla engagiert worden, Beweise für sein Fremdgehen zu finden. Jenny arbeitete damals erst seit Kurzem für ihre Mutter und half sowohl im Bestattungsunternehmen als auch in der Detektei der Skelfs aus. Sie hatte nicht den geringsten Schimmer, was sie eigentlich machte, war aber Liam zu seinem Künstleratelier hier um die Ecke gefolgt und hatte dann in diesem Pub gesessen und ihn beobachtet. Dort verfolgte sie Orlas gescheiterten Versuch, ihn hereinzulegen – sie hatte eine Hostess engagiert, die ihn verführen und damit in eine Falle locken sollte, damit Orla die Scheidung einreichen konnte. Jenny stellte daraufhin selbst eine Falle und konnte beweisen, dass Orla mit ihrem Gärtner vögelte, was sie anschließend Liam vorlegte. Auch das hier im The King’s Wark.

Es war nicht gerade der vielversprechendste Anfang, aber Jennys Ehe mit Craig hatte mit wahrer Liebe begonnen und damit geendet, dass ihr Mann log und betrog, also war das jetzt vielleicht besser.

»Danke für alles«, sagte Liam.

Jenny schüttelte den Kopf. »Es waren nur ein paar Fotos.«

»Ich spreche nicht von den Beweisen«, sagte er. »Ich spreche von uns.«

Jenny schaute weg. Es war unangenehm, wie offen Liam war. Vielleicht lag es an seiner kreativen Seite, dass er einen Draht zu Sachen hatte, die Jenny und die meisten ihrer Generation verborgen hielten. Sie war erzogen worden, mit den Achseln zu zucken und »was auch immer« zu sagen, und sie hasste offene Emotionalität. Deswegen war sie für die Bestattungsbranche auch nicht wirklich geeignet. Sie sollte jetzt eigentlich Mum helfen, doch es fiel ihr schwer, mit den Gefühlsausbrüchen zurechtzukommen, zu denen es bei Beerdigungen immer kam. Und davon abgesehen hatten Dorothy und Archie sowieso alles im Griff.

Liam nahm ihre Hand, und sie widerstand dem Drang, sie zurückzuziehen. Seit Craig hatte sie damit zu kämpfen. Vielleicht sollte sie wie Hannah eine Therapie machen, um zu lernen, damit fertigzuwerden. Aber Therapien waren nicht ihr Ding, denn schon bei der Vorstellung, einem Fremden all die abgefuckten Sachen zu erzählen, die ihr durch den Kopf gingen, standen ihr die Nackenhaare zu Berge.

»Wie geht’s Hannah?«, fragte Liam, als könnte er ihre Gedanken lesen. Vielleicht war es offensichtlich, dass sie sich ständig Sorgen um ihre Tochter machte. Scheiße, wer würde das nicht tun? Hannahs Dad hatte eine ihrer besten Freundinnen umgebracht und versucht, auch noch Jenny und Dorothy umzubringen. Wenn Larkin sagte, man wird von seiner Mum und seinem Dad fertiggemacht, hatte er da diese abgedrehte Scheiße im Kopf gehabt?

Jenny seufzte. »Keine Ahnung.«

»Sie wird schon wieder.«

»Ich wünschte, ich wäre so zuversichtlich wie du.«

»Ich bin ziemlich zuversichtlich, was deine Familie betrifft, das gilt nicht unbedingt für mich.«

»Mein Gott, ich hab’s so satt, es dir immer wieder zu sagen.«

»Schon okay«, sagte Liam lächelnd. »Wir vertrauen einander, nur eben nicht uns selbst. Typisch Generation X, stimmt’s?«

Er war so ehrlich, es tat beinahe schon weh. Wieso hatte die Welt diesen Mann nicht schon längst vernichtet? Sechs Monate, nachdem er erfahren hatte, dass seine Ehe ein einziger Schwindel war, saß er hier im Pub, lächelte und scherzte. Als Jennys Scheidung vor zehn Jahren durch war, hatte sie sich jahrelang zu Hause eingeigelt. Craig war weitergezogen zu einer neuen Frau, einer neuen Familie, einem neuen Leben. Wie brachte man so eine Scheiße nur wieder in Ordnung?

Liam trank einen Schluck und kniff die Augen zusammen. Er kannte sie bereits, kannte ihre Stimmung, wenn sie sich in sich selbst zurückzog.

»Hannah und Dorothy werden klarkommen«, sagte er. »Ihr seid die stärksten Frauen, denen ich je begegnet bin. Wenn irgendwer was auf die Reihe kriegt, dann die Skelfs.«

Jenny trank und schüttelte den Kopf, spürte das Brennen der zusätzlichen Ladung Gin in ihrem Tonic. Sie brauchte das, um sich daran festzuhalten. Hannah holte sich professionelle Hilfe, Dorothy schien durch die Arbeit im Bestattungsunternehmen ihren Frieden gefunden zu haben. Aber wo blieb dabei Jenny? Ein toter Vater, ein mörderischer Ex-Mann, kein eigenes Zuhause, mit zwei Jobs, in denen sie nicht besonders gut war. Wieder sah sie sich im Pub um und blickte dann aus dem Fenster. Es war ein schöner Frühlingstag, und der Water of Leith schimmerte in der Sonne. Sie war in Gesellschaft eines gut aussehenden, klugen Mannes, und sie hatte ihre Familie.

Sie wandte sich wieder Liam zu und verzog das Gesicht. »Also ist heute der erste Tag vom Rest deines Lebens.«

Liam verdrehte die Augen. »Heute ist immer der erste Tag vom Rest deines Lebens. Bis du stirbst.«

»Cheers.«

Liam hob sein Glas. »Cheers.«

Sie tranken, und Liam stellte sein Glas ab.

Jenny beugte sich vor und küsste ihn, drückte seine Hand auf dem Tisch, versuchte, sich sexy, begehrt zu fühlen. Dann zog sie sich zurück und trank.

Er lächelte. »Wofür war das denn?«

»Nur ein Kuss auf die Scheidung.«

Er trank einen Schluck Bier und ließ sie dabei nicht aus den Augen. »Ich sollte mich öfter scheiden lassen.«

»Würde ich nicht empfehlen.«

Sie fühlten sich wohl bei dieser Art des Flirtens und Scherzens. Sie hatten sich in den letzten Monaten immer wieder mal getroffen, waren ein paarmal im Bett gelandet, aber sie hatten noch nicht darüber gesprochen, was das eigentlich war. Jenny hatte Angst, dass es sich in Luft auflösen würde, wenn sie es täten. Sie leckten beide ihre Wunden, um Himmels willen. Aber Jenny wollte gesehen werden, wollte immer noch ein sexuelles Wesen sein, wollte ihn anmachen. Und er machte sie definitiv an.

Sie dachte darüber nach, was er vorhin gesagt hatte, dass heute immer der erste Tag vom Rest des Lebens war. Zumindest bis man starb. Das gefiel ihr. Aber sie hatte jeden Tag mit dem Tod zu tun, mit Leichen im Vorbereitungsraum, in den Verabschiedungsräumen, in der Kapelle. Verstorbene und Hinterbliebene, wohin man auch sah in einem Beerdigungsinstitut.

Jenny beobachtete Liam beim Trinken, grazile Bewegungen, überlegt, unaufdringlich. Unversehens wollte sie mit ihm nach Hause und ins Bett.

»Lass uns von hier verschwinden«, sagte sie.

»Um was zu tun?«

Jennys Handy klingelte in ihrer Tasche, als sie einen letzten Schluck von ihrem Gin trank. Sie fischte es heraus. »Hey, Mum, wie war die Beerdigung heute Morgen?«

3

HANNAH

Das Büro der Therapeutin war nervtötend fröhlich, knallgelbe Sitzgelegenheiten, ein grellgrüner Schreibtisch. Draußen vor dem Fenster sah Hannah die Meadows, Studierende, die auf dem Gras die Sonne genossen, Mums mit kleinen Kindern auf dem Spielplatz, Tennisspieler, die Bälle über die Courts schmetterten. Weiter rechts lag Bruntsfield Links, und dahinter konnte sie gerade noch das Haus der Skelfs ausmachen. Die Ironie dabei war, dass sie während ihrer Sitzung den Ort sehen konnte, an dem sie ihren blutüberströmten Dad verfolgt hatte.

Das andere Fenster von Ritas Eckbüro blickte auf den George Square und die Kuppel der McEwan Hall, wo Hannah vielleicht in einem Jahr ihren Abschluss feiern würde. Die Noten der letzten Zeit waren nicht so besonders. Nach allem, was passiert war, hätte sie ein Jahr Auszeit nehmen können, aber sie wäre verrückt geworden, wenn sie nichts zu tun gehabt hätte.

»Was denken Sie gerade?«, fragte Rita.

Hannah drehte sich um. Die Therapeutin hatte in etwa das Alter ihrer Mum, das lila Haar kurz geschnitten, schwarze Rüschenbluse, Leggings, Docs an den Füßen, Motorradjacke über der Rückenlehne ihres Stuhls. Hannah fragte sich, wie sie darauf gekommen war, für die Edinburgh Uni zu arbeiten, Studierende durch ihre Krisen zu begleiten. Die meisten hatten wahrscheinlich Examensstress, litten darunter, mit einem Freund oder einer Freundin Schluss gemacht zu haben, kamen mit ihrer Sexualität nicht klar. Da konnte Hannah noch einen drauflegen.

»Sie meinen, abgesehen von der Tatsache, dass mein Dad meine Freundin umgebracht hat, die mit seinem Baby schwanger war, und dass er anschließend versucht hat, meine Mum und meine Gran zu töten?«, fragte sie.

Rita sah sie an wie ein geprügeltes Hündchen.

»Tut mir leid«, sagte Hannah.

Rita streckte die Hände aus. »Dafür bin ich hier. Sie haben eine Menge durchgemacht. Wut ist absolut nachvollziehbar.«

Hannah schüttelte den Kopf. »Ich bin nicht wütend, das ist es ja, ich bin einfach nur müde. So beschissen müde.«

Rita nickte und schlug die Beine übereinander. »Nochmals, absolut nachvollziehbar. Ich wäre auch müde. Jeder wäre in so einer Situation müde.«

Hannahs Freundin Indy hatte einen Monat nach den Ereignissen mit Craig die Idee einer Therapie oder Beratung ins Spiel gebracht, als klar wurde, dass Hannah Probleme hatte. Dorothy schlug einen privaten Seelenklempner vor, doch Hannah lehnte ab. Die kosteten einen Haufen Geld und Hannah war überzeugt, dass es vollkommen gleichgültig war, mit wem man über seinen Scheiß redete, die eine war so gut wie der andere. Hatte ein Psychiater einen Zauberstab, mit dem er oder sie alles verschwinden lassen könnte? Also saß sie hier und redete mit einer alternden Rock-Tusse, die todsicher eine ganze Menge eigener ungeklärter Scheiße hatte, um die sich mal jemand kümmern sollte.

Hannah hatte Rita nie gesagt, dass man vom Fenster ihres Büros aus den Tatort gut sehen konnte. Normalerweise redete Hannah gern, sie war auf eine Art und Weise mit der Welt verbunden, die Ritas Generation nie kapieren würde. Aber sie wollte nicht über diese Sache reden. Was sollte das bringen? Mel war trotzdem tot, ihr Dad saß im Knast und jeder lief weiterhin mit seinen Narben herum.

»Haben Sie schon mal was von der Viele-Welten-Interpretation gehört?«, fragte sie.

Rita neigte den Kopf. »Nein.«

»Aber von Schrödingers Katze haben Sie schon gehört, oder?«

Rita runzelte die Stirn. »Etwas mit einer Katze in einer Kiste, die gleichzeitig lebendig und tot ist.«

Hannah lächelte. »So ungefähr. Es ist Quantenmechanik. Auf einem subatomaren Niveau befindet sich ein Teilchen in einem unbestimmten Zustand, bis es beobachtet wird. Was ist, wenn man das hochskaliert? Stecken Sie eine Katze in einen Kasten mit einem Fläschchen Gift und einem radioaktiven Präparat. Wenn das Präparat zerfällt, ein Quantenereignis, zerbricht das Fläschchen und die Katze wird vergiftet. Aber bis man den Kasten öffnet, weiß man nicht, ob das Präparat zerfallen ist, weswegen die Katze sowohl tot als auch gleichzeitig lebendig ist.«

»Okay.« Rita zog das Wort in die Länge.

»Es ist ein Paradoxon, allerdings gibt es eine Lösung.«

Rita winkte ab.

»Die Viele-Welten-Interpretation besagt, dass, wann immer man den Kasten öffnet, sich das Universum verzweigt, sprich, in dem einen Universum ist die Katze tot, und in einem parallelen Universum ist sie lebendig. Das passiert bei jeder Beobachtung.«

»Genau.«

Hannah sah aus dem Fenster zum Beerdigungsinstitut ihrer Gran in der Ferne hinüber. Dort arbeitete Indy am Empfang, wartete darauf, dass Hannah fertig war, wartete darauf, dass sie mit ihrem Leben weitermachte. Wartete auf einen Knutscher.

Hannah drehte sich wieder zu Rita um, die an einer ihrer großen Creolen spielte. »Glauben Sie also, dass Mel in einem Paralleluniversum noch am Leben ist und bald ein Baby bekommt, meine Halbschwester?«

»Das ist eine interessante Sichtweise.«

Hannah seufzte. »Es gibt ein Problem. Sagen wir mal, Sie stecken in dieser Kiste, anstelle der Katze. Dann würden Sie beobachten, ob das radioaktive Präparat zerfällt und die Wellenform kollabiert. Sie wären tot. Das ist Quantenselbstmord. Die Viele-Welten-Interpretation jedoch argumentiert anders. Da man per definitionem Ergebnisse nur beobachten kann, wenn man lebt, bleibt man in dem Universum, in dem man überlebt. Quantenunsterblichkeit.«

Rita runzelte die Stirn, tiefe Falten tauchten auf. »Ich komme nicht mehr mit.«

»Wenn man immer in dem Universum endet, in dem man überlebt, bedeutet das nicht, dass man alles tun kann, was man will?«

»Ich glaube, das bringt uns nicht weiter.«

»Vielleicht ist es das, was mein Dad dachte«, sagte Hannah. »Vielleicht glaubte er, er könnte einfach alles tun, worauf er Bock hätte, und käme damit durch.«

Rita seufzte. »Männer brauchen keine Quantenphysik, um zu meinen, sie kämen mit allem durch.«

Hannah lächelte. Sie stellte sich vor, eine Katze in einem Kasten zu sein, die darauf wartete, zu sterben. »Und ich bin halb er, so funktioniert Genetik.«

»So funktioniert aber nicht das Leben.«

»Sind Sie sicher?«

»Ich bin nicht wie meine Eltern.« Rita lächelte, als ihr etwas in den Sinn kam. »Ich erzähl Ihnen was von meiner Mutter.«

»Was?«

»Es ist eine Zeile aus Blade Runner. Haben Sie die Originalversion mal gesehen?«

Hannah schüttelte den Kopf. »Nur Blade Runner 2049.«

»Sie fangen einen Replikanten und verhören ihn, fragen nach seiner Mutter. Er sagt: ›Ich erzähl Ihnen was von meiner Mutter‹, dann erschießt er seinen Befrager unter dem Tisch.«

Hannah lächelte und hob die Hände. »Keine Kanone.«

»Sie sind kein Replikant«, sagte Rita.

»Aber das weiß ich nicht, die hatten doch eingepflanzte Erinnerungen, richtig? Wenn das stimmt, können Sie dann ein paar von meinen löschen?«

»Wenn Sie Ihre Erinnerungen löschen, löschen Sie dann nicht sich selbst?«

»Keine Ahnung.«

Rita lächelte. »Das hier ist eher so was wie ein Ethikseminar und weniger eine Therapiesitzung. Wir sind irgendwie völlig vom Thema abgekommen.«

»Besaßen die Replikanten Moralvorstellungen?«, fragte Hannah.

»Ich glaube, man hat sie ihnen einprogrammiert.«

»Also konnten sie nicht alles tun, was sie wollten.«

»Nicht mehr als wir.«

Hannah schüttelte den Kopf, als ihr Handy klingelte.

»Sorry«, sagte sie und zog es aus der Tasche. »Ich sollte besser rangehen.« Sie drückte auf Annehmen. »Hey, Mum.«

»Es ist was passiert«, sagte Jenny am anderen Ende der Leitung.

4

JENNY

Jenny gab dem Taxifahrer Geld und stieg aus. Der Anblick des Hauses verursachte ihr wie immer ein Kribbeln im Bauch und rief Kindheitserinnerungen wach. Ein dreistöckiges viktorianisches Gebäude mit niedrigen Anbauten an der Seite, in denen sich der Einbalsamierungsraum, die Kühlschränke für die Leichen, die Sargwerkstatt und die Garage für den Leichenwagen befanden. Das Bestattungsunternehmen, aus dem sie Jahrzehnte zuvor geflohen war, nur um dann vor sechs Monaten, als ihr Vater starb, wieder hineingezogen zu werden. Sie wohnte also wieder hier, heimgesucht von Erinnerungen, heimgesucht von den Tausenden von Toten, die hier durchgekommen waren.

Sie ging durch den Nebeneingang zum Empfangsbereich, wo Indy hinter dem Schreibtisch saß. Hannahs wunderschöne Freundin, eine der vielen Streuner, die Dorothy über die Jahre in dem Beerdigungsinstitut gesammelt hatte. Sie war vier Jahre zuvor aufgetaucht, um die Beisetzung ihrer Eltern zu arrangieren, und half am Ende im Geschäft aus, konnte wahnsinnig gut mit Menschen umgehen, Hannah inbegriffen. Seit Jenny sie das letzte Mal gesehen hatte, hatte sie sich wieder das Haar gefärbt, diesmal in einem Grün, das ihre dunkle Haut betonte.

»Archie hat mir erzählt, was passiert ist«, sagte Jenny.

Indy schüttelte den Kopf. »Verrückt.«

»Wo ist Mum?«

Indy deutete mit dem Kopf nach oben. »Im Gefechtsstand. Ihr geht’s gut.«

Jenny ging hoch. Aus dem Gefechtsstand leiteten sie beide Firmen, das Bestattungsinstitut und die Detektei, aber gleichzeitig war es ihre Küche und ihr Esszimmer, in dem sie schon unzählige Familienmahlzeiten eingenommen hatten. Sie erreichte die Tür und sah Dorothy an der Spüle, wo sie Katzenfutter in eine Schüssel löffelte.

»Mum, Archie hat mich angerufen, ist mit dir alles in Ordnung?«

Dorothy drehte sich mit einem Lächeln um und stellte die Schüssel neben ihren Füßen auf den Boden, wobei sie sich mit einer Hand in den Rücken griff.

Jenny betrat den Raum und blieb wie angewurzelt stehen, als sie den Hund entdeckte.

»Wer ist das?«

Der Collie schnupperte an dem Futter, leckte es ein paarmal ab und begann zu fressen. Zwischen den Happen schaute er immer wieder auf, als könnte ihm jemand das Futter wieder wegnehmen.

Dorothy ging in die Hocke und kraulte sein Ohr. »Ich kenne seinen Namen nicht, er hat kein Halsband.«

»Wo hast du ihn gefunden?«

»In dem Auto.«

»Was?«

»Der Unfall heute Morgen, du hast doch gesagt, Archie hätte dir davon erzählt.« Dorothy richtete sich auf und griff in einen Schrank, nahm zwei Gläser und eine halb leere Flasche Highland Park heraus. »Ich brauche einen Drink.«

Sie schenkte ein, reichte Jenny ein Glas und setzte sich dann an den Tisch.

Jenny beobachtete ihre bedächtigen, sorgfältigen Bewegungen. Seit der Sache mit Craig war sie nicht mehr dieselbe. Er hatte Jenny in diesem Raum niedergestochen, anschließend Dorothy geschlagen und gewürgt, die ihn daraufhin in Notwehr mit einem Messer verletzt hatte.

Jenny hatte eine große Narbe auf dem Bauch und Nachtängste zurückbehalten. Dorothys Blutergüsse brauchten lange, um zu heilen. Obwohl bereits siebzig, hatte sie vorher viel Energie gehabt und sich anmutig bewegt. Jetzt hingegen war sie zögerlich, so als ob die Welt ihr etwas antun könnte, und war sich nur zu bewusst, dass sie nicht für die Ewigkeit bestimmt war. Es brach Jenny das Herz, ihre Mum so zu sehen.

Sie nippte an ihrem Whisky, zog sich einen Stuhl heraus und setzte sich, legte eine Hand auf die Hand ihrer Mum. »Was ist passiert?«

»Archie hat mich gerettet«, sagte Dorothy und schaute aus dem Fenster.

Bruntsfield Links präsentierte sich im Frühlingskleid, die Bäume trieben aus und schienen in der Brise zu tanzen, ein paar vereinzelte Seelen saßen auf dem Gras und waren froh, einen weiteren Winter überstanden zu haben. Die Toten längst vergangener Zeiten, die hier begraben lagen, trieben neues Gras nach oben, und auch die Asche ihres Vaters war dort unten verstreut zwischen den Pflanzen und Blumen, Würmern und Käfern.

Jennys Blick wanderte vom Fenster zu den beiden großen Whiteboards an der anderen Wand. Das eine für Bestattungen, das andere für Fälle der Detektei. Auf der mit Bestattungen war derzeit mehr los, ein halbes Dutzend Aufträge standen auf dem Plan, Leichen lagen bereits in den Kühlfächern unten oder mussten noch abgeholt werden oder waren bereits einbalsamiert und warteten nun auf die endgültige Verabschiedung. Auch die Detektei hatte in letzter Zeit ständig zu tun, vor allem mit Ehesachen, für die Jenny seit Liam ein gutes Händchen hatte.

Jenny sah Dorothy an. »Er hat was von einer Verfolgungsjagd gesagt, in die auch ein Streifenwagen verwickelt war?«

Dorothy atmete aus. »Genau, stimmt.«

»Auf dem Friedhof?«

»Ja.«

»Was zum Teufel?«

»Genau das hab ich auch gesagt.«

»Mit dir ist aber alles okay?«

»Mir geht’s gut. Archie hat mich aus dem Weg gezogen. Auch von der Blackie-Trauergemeinde sind alle unversehrt, die Verstorbene inbegriffen. Aber wir mussten die Bestattung verschieben, denn das Grab ist jetzt ein Tatort.«

»Was haben die sich dabei gedacht, ihn auf einen Friedhof zu jagen?«

Dorothy trank einen Schluck. Vor Jims Tod hatte sie Whisky nie angerührt, es war immer sein Drink gewesen, aber seitdem er nicht mehr war, hatte sie ihn für sich reklamiert, vielleicht weil der Geschmack für sie eine Erinnerung war.

»Der Mann in dem Auto ist gestorben«, sagte Dorothy.

Jenny schüttelte den Kopf. »Warum waren sie denn hinter ihm her?«

»Das Auto war gestohlen, das ist alles.« Sie trank. »Ich glaube, er war obdachlos. In dem Auto befanden sich ein Schlafsack und ein alter Rucksack.« Dorothy deutete mit dem Kopf auf den Collie. »Und der Bursche hier.«

»Warum ist er hier?«

»Wohin sollte er sonst?«

»Die Polizei sollte sich um ihn kümmern.«

Dorothy lächelte. »Der Polizeibeamte war noch ein Baby, der Ärmste. Er stand unter Schock. Ich musste ihn Atemübungen machen lassen. Dann hab ich den Hund aus dem Auto geholt und in den Leichenwagen gesetzt. Die Polizei will sich nicht um einen Hund kümmern.«

»Aber der Hund könnte doch jemandem gehören.«

Dorothy nickte. »Ich habe mit Thomas darüber gesprochen.«

Das war ihr Freund, ein Police Inspector drüben im St. Leonards. Sie hatte ihm vor ein paar Jahren geholfen, seine Frau zu beerdigen, und seitdem half er ihr immer wieder bei Fällen der Detektei aus.

Dorothy trank wieder. »Ich werde mich um ihn kümmern, bis wir sein Zuhause finden, falls er überhaupt eines hat.«

Von der Tür kam ein Fauchen, und Jenny sah Schrödinger dort, der mit gebuckeltem Rücken den Collie fixierte. Der rot-orange Kater war auch einer von Dorothys Streunern, sie zog diejenigen an, die sonst keinen Ort hatten.

Hannah tauchte in der Tür auf und hob den Kater auf ihre Arme. Schrödinger blieb wachsam, ließ den Eindringling nicht aus den Augen.

»Gran, ist mit dir alles okay?«

Dorothy seufzte. »Um mich muss sich keiner Sorgen machen.«

Schrödinger wand sich aus Hannahs Armen und landete auf dem Teppich. Jenny sah, wo sie versucht hatten, das Blut von jenem Abend wegzubekommen. Der Teppich war rot und gemustert, daher ließ sich das Blut leicht verbergen.

»Wer ist der Bursche da?«, fragte Hannah und zeigte auf den Collie.

Jenny sah ihre Tochter an. Ihre schwarzen Haare mussten mal wieder gewaschen werden, und sie sah müde aus. Es war für jeden hart gewesen, aber am meisten für Hannah.

Jenny trank einen kleinen Schluck Whisky. »Er hat dem Typen gehört, der das Auto gefahren ist.«

»Gehört?«

Jenny warf Dorothy, die aus dem Fenster starrte, einen Blick zu.

»Der Fahrer ist ums Leben gekommen«, sagte Jenny.

»Heilige Scheiße.« Hannah streichelte den Hund, Schrödinger in der Tür fauchte.

»Cool bleiben«, sagte Hannah zum Kater. Sie schaute auf. »Dann bleibt dieser Bursche also bei uns, bis wir seine Familie finden?«

»Falls er eine hat«, sagte Dorothy.

Hannah suchte nach einem Halsband, kraulte ihn unter dem Kinn.

»Hat er einen Namen?«

Jenny schüttelte den Kopf.

Hannah stand auf und dachte nach, sah vom Hund zur Katze.

»Er kann Einstein sein«, sagte sie. »Einstein und Schrödinger haben sich nie verstanden.«

Indy erschien mit einem undefinierbaren Gesichtsausdruck in der Tür. »Jemand ist unten.«

»Eine Bestattung?«, fragte Dorothy.

»Nein.«

»Ein Fall?«, fragte Jenny.

Indy schüttelte den Kopf und warf einen entschuldigenden Blick in den Raum, sah schließlich Hannah an. »Es ist deine Stiefmum, Han, sie möchte mit euch allen sprechen.«

Seit Jahren hatte Jenny Fiona als Erzfeindin aufgebaut, die kesse kleine Blondine, die ihren Mann weggelockt hatte. Das war natürlich verrückt, Craig war derjenige gewesen, der damals eine Affäre hatte, und außerdem konnte Jenny froh sein, dass sich alles so entwickelt hatte. Sie hatte in den letzten sechs Monaten über Fiona nachgedacht, wie es wohl für sie sein mochte, ihr Mann im Gefängnis, ein Mörder, ein Betrüger. Schlimmer noch, er und Jenny hatten vor all diesen verrückten Ereignissen herumgeflirtet. Sie waren alle von demselben Mann hereingelegt worden, also war Fiona nicht der Feind. Aber trotzdem hatte Jenny all das noch im Kopf, und ein beklemmendes Gefühl schlich sich bei dem Gedanken an die Frau unten ihre Wirbelsäule hinauf.

»Hol sie rauf«, sagte Dorothy und berührte ihre Stirn.

Hannah stützte sich auf die Arbeitsfläche der Küche, atmete mit geschlossenen Augen tief ein und aus.

Jenny hörte Schritte, und da war sie. Fiona war hübsch, dasselbe Alter wie Jenny. Sie war klein, aber alles war perfekt, sowohl ihre Figur als auch ihr elegantes Kostüm, wie eine erfolgreiche Anwältin mit einem Hauch von Sex-Appeal.

»Kommen Sie herein«, sagte Dorothy und machte eine entsprechende Handbewegung.

Fiona zögerte, sah Hannah an.

Hannah lebte nach der Scheidung bei Jenny, hatte aber Wochenenden mit Craig, Fiona und Sophia verbracht, ihrer süßen kleinen Halbschwester.

»Hi, Han«, sagte sie.

»Hey.«

Fiona schaute sich um. »Hier ist es also passiert?«

Sie meinte Craigs Konfrontation mit den Skelf-Frauen.

»Der Tatort, zumindest einer davon«, sagte Jenny und bedauerte es sofort. Mel war gestorben, verdammt noch mal, das hier war kein Witz.

»Es muss schwer für Sie gewesen sein, zu uns zu kommen«, sagte Dorothy. »Möchten Sie einen Drink?«

Sie wedelte mit der Flasche Highland Park. Jenny wünschte sich, ihre Mum wäre nicht ganz so ruhig. Es war irrational, aber Jenny wollte nachtragend gegenüber jemandem sein, und Craig saß im Saughton Prison, also musste sie sich mit Fiona begnügen.

Fiona nickte und kam herein wie ein Reh auf eine Lichtung. Jenny stellte sie sich im Fadenkreuz eines Gewehrs vor.

»Wie geht’s Sophia?«, fragte Hannah.

Fiona kratzte sich am Hals. »Okay. Sie versteht es nicht, sie vermisst ihren Dad.«

Das machte Jenny nachdenklich, erinnerte sie an die Wellen in ihrer aller Leben.

Dorothy gab Fiona einen Whisky, und sie trank einen großen Schluck. Jenny sah dunkle Ränder unter ihren Augen, ein nervöses Zucken am Mundwinkel. Sie war dünner als auf den Fotos, die Jenny von ihr in den sozialen Medien gesehen hatte.

Fiona blickte auf die Whiteboards, das Gekritzel, Tote, um die man sich kümmern musste, Rätsel, die gelöst werden wollten. Sie trank einen weiteren Schluck, schindete Zeit.

»Und wie geht’s euch so?«

»Die Wunden sind verheilt«, sagte Jenny. Ihre Hand wanderte zu ihrem vernarbten Bauch, berührte die Haut unter dem T-Shirt.

»Das meinte ich nicht«, sagte Fiona.

»Warum bist du hier?«, fragte Jenny.

»Jenny«, sagte Dorothy.

Der tadelnde Ton in der Stimme ihrer Mutter versetzte Jenny in ihre Kindheit zurück und jagte ihr einen beschämten Schauer über den Rücken.

»Das ist für keinen von uns leicht«, sagte Fiona. »Er weigert sich, die Scheidungspapiere zu unterschreiben, er ist also immer noch mein Scheißehemann, denk mal drüber nach.«

Jenny dachte darüber nach. Sie hatten beide Töchter von demselben Dreckskerl, also sollten sie eigentlich Waffenschwestern sein. Aber so einfach war das nicht.

Fiona trank einen Schluck. »Ich wollte es euch persönlich sagen. Er hat sein Plädoyer geändert. Von schuldig zu nicht schuldig wegen verminderter Zurechnungsfähigkeit.«

Hannah umklammerte die Arbeitsplatte noch fester, begann sich vor und zurück zu wiegen. »Ist das dein Ernst?«

»Er behauptet, er wäre verrückt?«, fragte Jenny.

Fiona schüttelte den Kopf. »Ich hab’s nicht glauben können, als der Anwalt es mir gesagt hat.«

Hannah drückte sich von der Arbeitsfläche ab und ballte die Fäuste.

»Aber er hat’s gestanden«, sagte sie. »Er hat der Polizei alles gestanden.«

Fiona zuckte mit den Achseln. »Behauptet, er sei nicht bei Verstand gewesen. Außerdem drängt er auf einen baldigen Prozessbeginn.«

Jenny kapierte es nicht so ganz. »Nach all der Zeit? Worauf will er hinaus?«

Dorothy hatte die ganze Zeit geschwiegen. »Er kann doch nicht denken, damit durchzukommen.«

Fiona schluckte schwer. »Darum geht es nicht.«

»Worum dann?«, fragte Hannah.

Fiona sah die drei an. »Er will uns vor Gericht sehen. Der Anwalt glaubt, dass er uns alle als Zeuginnen vorladen lassen will.«

»Aber wir werden gegen ihn aussagen«, sagte Jenny. »Das muss er doch wissen.«

Fiona trank den Rest ihres Whiskys aus, schüttelte sich.

»Das ist ihm egal«, sagte sie. »Er will uns bestrafen.«

5

DOROTHY

Das St. Leonards Polizeirevier war ein nichtssagender moderner Backsteinbau inmitten von Studiwohnungen in der Southside. Dorothy sah die Salisbury Crags auf der rechten Seite, die über dem südlichen Teil der Stadt aufragende Felsformation. Sie betrat das Revier und wartete am Empfang, doch kaum hatte sie sich hingesetzt, erschien Thomas.

Wie immer war sie von seiner aufrechten, selbstbewussten, aber nie arroganten Haltung beeindruckt. Es war bestimmt nicht einfach als Schwarzer in der schottischen Polizei, aber er hatte einen Gang, als ob er seinen Platz in der Welt kannte.

»Dorothy, mit dir alles in Ordnung?« Er hatte immer noch den Hauch eines schwedischen Akzents in der Stimme, obwohl er bereits seit zwanzig Jahren hier lebte. Das war noch ein Grund, warum sie ihn mochte: Sie waren beide Zugewanderte in diesem merkwürdigen Land mit seinem schwarzen Humor und all dem frittierten Essen. Jetzt waren sie beide verwitwet, noch eine Gemeinsamkeit.

Er zog sie zu einer mehr als nur flüchtigen Umarmung an sich, und sie ließ sich halten, versank darin. Schließlich löste sie sich von ihm. »Mach nicht so ein Gedöns.«

Thomas sah ihr in die Augen. »Bei dir jederzeit gern.«

Er war fünfzehn Jahre jünger als sie, aber da war etwas Unausgesprochenes zwischen ihnen. Sie hatte nie entsprechend gehandelt, denn noch bis vor sechs Monaten war sie glücklich verheiratet gewesen. Seitdem fühlte sie sich von ihrem früheren Leben losgelöst. Vielleicht war es an der Zeit, sich wieder ein bisschen zu binden. Wem wollte sie etwas vormachen? Sie war siebzig Jahre alt, und so etwas passierte Frauen in ihrem Alter nicht mehr.

»Komm mit nach hinten«, sagte er und hielt ihr die Tür auf.

Sie gingen zu seinem Büro hinauf, von wo aus man einen besseren Blick auf die Crags hatte. Bald würde die Sonne untergehen, der Himmel hinter den schroffen Felswänden war bereits wie ein Feuermal, und ein paar Pünktchen bewegten sich den Rand der Silhouette entlang, Touristen, die die Aussicht genießen wollten.

Auf einem Tisch vor der hinteren Wand lagen die Habseligkeiten des waghalsigen jungen Autodiebes. Der schmuddelige Schlafsack und der Rucksack mit dessen Inhalt direkt daneben.

»Wie geht’s dem jungen Polizisten?«, fragte Dorothy.

Thomas schüttelte den Kopf. »Der wird schon wieder.«

»Er stand völlig unter Schock.«

»Verständlich. Aber er ist nicht ganz unschuldig.«

»Sei nicht zu streng mit ihm. Er benötigt Unterstützung.«

Thomas zuckte mit den Achseln. »Die wird er bekommen. Aber es wird auch eine Untersuchung geben. Er hat sich nicht an die Vorschriften gehalten.«

»Was ist passiert?«

Thomas lehnte sich an seinen Schreibtisch. »Er hat das Auto an einer Stelle parken gesehen, wo es nicht hätte stehen dürfen. Hat das Kennzeichen überprüft und erfahren, dass der Wagen als gestohlen gemeldet war. Als er sich dem Fahrzeug näherte, ist es losgefahren, also hat er die Verfolgung aufgenommen.«

»Über einen Friedhof?«

Thomas massierte seine Stirn. »Er ist erst seit ein paar Monaten bei uns.«

»Der arme Bursche.«

»Dorothy, er hätte dich umbringen können. Oder sonst wen bei der Beerdigung.«

»Hat er aber nicht.«

»Pures Glück.« Thomas gestikulierte zu dem Tisch mit den Sachen. »Und wenn er ihn nicht verfolgt hätte, würde unser Autodieb auch noch leben.«

Dorothy ging zu dem Tisch hinüber. Der Schlafsack war schmutzig und zerlumpt, der Reißverschluss kaputt, aus einem Loch kam das Füllmaterial heraus. Sie strich mit einem Finger darüber.

»Wissen wir, wer er war?«

»Er hatte keinen Ausweis dabei. Wir haben ein Bild von ihm mit den als vermisst gemeldeten Personen von hier verglichen, keine Übereinstimmung.«

»DNS?«

»Eine Probe ist ins System gefüttert worden, aber wenn wir keine Akte über ihn haben, wird nichts dabei herauskommen.«

Dorothy sah den Rucksack an. Eine gute Marke, aber uralt, ausgefranst um den Reißverschluss herum, die Ecken abgewetzt, Flecken überall. Sie betrachtete den Inhalt, ein dreckiger Pullover, schmuddelige Boxershorts und Socken. Fixerbesteck, Spritze, Gürtel, Löffel, Watte, Feuerzeug. Alles, um Heroin zu spritzen. Alles benutzt. Ein kleines Notizbuch, das mal nass geworden sein musste. Ein Foto von ihm mit einer Frau.

Das hob sie auf. Er sah jünger aus, kein Bart, hellblaue Augen. Er trug einen Hoodie und ein Kruzifix, ein Ohr gepierct. Die Frau hatte sein Alter, Anfang zwanzig, kurzes blondes Haar, spitze Nase. Sie befanden sich auf einem Berg mit Blick über Edinburgh bis zum sich dahinter erstreckenden Meeresarm, dem Firth of Forth.

»Arthur’s Seat?«, fragte Dorothy.

»Ich denke schon, ja.«

Dorothy drehte das Foto um, aber auf der Rückseite stand nichts.

»Ihr könntet das veröffentlichen, um zu sehen, ob die Frau sich meldet.«

Thomas nickte. »Wenn sich bei der DNS nichts ergibt.«

»Er war obdachlos.«

»Sieht so aus.«

»Ihr könntet bei den Wohnheimen und der Fürsorge nachfragen.«

Thomas nahm das Foto und betrachtete es eingehend. »Uns fehlt das Personal, das weißt du doch.«

»Wäre er ein Mordopfer oder Tatverdächtiger, würdet ihr doch.«

»Das hier war aber kein Mord, sondern ein Unfall. Ein dummer, vermeidbarer Unfall.«

Dorothy öffnete das Notizbuch. Manisches Bleistiftgekritzel. Sie kniff die Augen zusammen und versuchte zu lesen. Worte über Hass, Verschwörung, das System, das die Menschen kleinhielt. Es waren keine vollständigen Sätze, nur Gefasel.

»Kann ich das mitnehmen?«

Thomas runzelte die Stirn. »Einer unserer Leute ist es durchgegangen. Er glaubt nicht, dass etwas drinsteht, das ihn identifizieren könnte.«

»Trotzdem.«

»Okay. Aber verlier’s nicht.«

Dorothy lächelte. »Und kann ich auch eine Kopie des Fotos bekommen?«

»Ich mail’s dir.«

»Liegt seine Leiche im City Mortuary?«

Thomas nickte. »Die Obduktion findet morgen statt. Ich erwarte nicht viel, aber die Toxikologie bringt vielleicht irgendwas.«

»Kann ich ihn sehen?«

Thomas hatte das Foto noch in der Hand. Sein Blick wanderte von ihm zu Dorothy, musterte sie aufmerksam. »Du kennst dort Graham Chapel, richtig?«

»Natürlich.«

»Sag ihm, ich hätte mein Okay gegeben.«

»Danke.«

Thomas legte das Foto fort und eine Hand auf Dorothys Ellbogen. Er sah sie freundlich an. »Warum interessierst du dich so für ihn?«

»Ist das dein Ernst? Er ist buchstäblich in mein Leben gekracht.« Dorothy berührte den Rand des Notizbuchs. »Wir alle kommen von irgendwoher. Ich möchte wissen, wer er war.«

Thomas streichelte kurz ihren Arm, dann nahm er seine Hand zurück. »Das verstehe ich. Aber denk bitte an das letzte Mal, als du dich in etwas Ähnliches festgebissen hast. Nach … Jims Tod. Manchmal übertreibst du.«

Sie hatte Thomas um Gefälligkeiten gebeten, um hinter die Geheimnisse ihres verstorbenen Ehemannes zu kommen, nur um dann erkennen zu müssen, dass es viel schlimmer war, als sie es sich hatte vorstellen können. Und Thomas kannte nicht mal die ganze Geschichte – nur ihre Mädchen und Archie wussten, was wirklich passiert war.

»Das war etwas anderes.«

»War’s das?«, sagte Thomas.

»Es war persönlich.«

»Und das hier ist es nicht?« Thomas lächelte sie skeptisch an. »Er hätte dich um ein Haar umgebracht.«

Dorothy sah wieder das Foto an.

»Ich möchte einfach nur wissen, wer er ist.«

6

HANNAH

Sie starrte auf den Bildschirm ihres Laptops. Den Titel hatte sie, »Gedenkfeier für Melanie Cheng«, und der Cursor blinkte sie vom Anfang der nächsten Zeile an. Ein beklemmendes Gefühl stieg aus ihrem Bauch in ihre Brust auf, sie atmete tief durch und schaute aus dem Fenster.

Der Blick fiel auf die Rückseite der Wohnanlage, ein Flickenteppich aus kleinen Rasenflächen, einer Gruppe von Birken und etwa zwei Dutzend Wohn- und Schlafzimmerfenstern. Sie fühlte sich an den Hitchcock-Film erinnert, den Gran so mochte, und stellte sich vor, einen Mord auf der anderen Straßenseite zu beobachten. Aber alles, was sie sehen konnte, war ein alter Mann, der sich über einen Herd beugte, ein junges Paar, das mit seinem Sohn Lego baute, Studierende, die auf ihre Handys starrten, und deren Gesichter leuchteten wie Figuren in einem Renaissancegemälde. Jeder machte mit seinem Leben weiter, mit den kleinen Enttäuschungen und Triumphen, den kleinen Gesten des Trostes oder der Verärgerung, den unzähligen Momenten der Zeit, die sich zu Erfahrungen summierten.

Sie fühlte sich verglichen damit festgefahren. Für sie häuften sich diese Momente nicht, sie entglitten ihr vielmehr, ein Anflug von Panik jagte den nächsten, ein depressiver Tiefpunkt ging in den nächsten über, eine permanente Beklemmung. Und diese leere Seite vor ihr war auch nicht gerade hilfreich.

»Du musst das nicht machen.«

Hannah drehte sich um und sah Indy in der Tür, auf deren Gesicht sich Liebe und Besorgnis die Waage hielten. Hannah spürte, wie sie selbst von Liebe und Sorge ergriffen wurde. Sie hatte es satt, sich beschissen zu fühlen wegen dem, was passiert war, und Indy hatte ihr bei allem so sehr beigestanden. Aber es war einfach nur scheiße, dass sie ihr beistehen musste, dass sich jemand um Hannah kümmern musste, wo sie doch eigentlich nichts anderes wollte, als Indy aufs Bett zu werfen und zu küssen oder mit ihr in den Park zu gehen und zu picknicken oder zusammen in einem Café beim Brunch zu sitzen und das Essen der anderen zu kosten.

»Doch, ich muss«, sagte Hannah und sah auf den Bildschirm.

Indy kam herüber und legte die Hände auf Hannahs Schultern. »Das stresst dich viel zu sehr.«

»Ich will es tun. Wir sollten Mels Leben feiern, und wir waren ihre besten Freundinnen.« Hannah legte eine Hand auf Indys Hand. »Wie machst du das, wie kommst du damit klar?«

»Du weißt, dass es anders ist. Bei mir ist es nur tiefe Trauer, bei dir ist es wegen deines Dads komplizierter.«

Natürlich verstand Hannah die Situation: Zu der Trauer kam die Schuld, dass ihr Vater Mel getötet hatte. Plus die Schuld des Überlebenden, dass sie im Unterschied zu ihrer Freundin noch da war. Natürlich war sie mitverantwortlich, denn wenn sie nicht mit Mel befreundet gewesen wäre, hätte Craig sie nie kennengelernt. Aber wie weit zurück kann man mit Ursache und Wirkung gehen? Da war ihr die Quantenwelt erheblich lieber, in der Ursache und Wirkung lockerer waren, in der die Zeit nicht mit der gleichen Geschwindigkeit ablief, in der ihre Freundin noch lebte und ihr Baby stillte.

Indy beugte sich vor und küsste Hannah, und sie spürte ein Zittern. Sie war froh, dass sie trotz allem das noch empfand, dass ihre Freundin sie immer noch anmachte.

Schließlich zog sie sich zurück.

Indy zeigte auf den Laptop. »Schreib einfach, was du aus tiefstem Herzen empfindest. Was immer du sagst, es wird toll sein.«

Es hatte sechs Monate gedauert, bis sich der Fachbereich Physik zu dieser Gedenkfeier für Mel durchgerungen hatte, und Hannah war überrascht, dass sie es überhaupt getan hatten. Zunächst einmal wurde es durch die Fachbereichspolitik kompliziert. Wenn sie eine Gedenkfeier für Mel machten, brauchten sie dann auch eine für Peter Longhorn? Hannah vermutete, dass sie das nicht wollten, denn er hatte eine Affäre mit einer seiner Studentinnen gehabt, genauer gesagt mit Mel, wurde in der Folge von seiner Frau vor die Tür gesetzt, von der Fakultät beurlaubt und hatte sich dann erhängt, obwohl er Mel nicht umgebracht hatte. So etwas ist nicht gut für den Ruf des Fachbereichs Physik.

Aber Hugh Fowler, einer der älteren Professoren, bestand darauf, dass Melanies Leben von der Fakultät gewürdigt werden sollte. Hugh war eine dieser seltsamen Figuren an wissenschaftlichen Fakultäten, ein tattriger alter Knabe, der sein ganzes Leben in der akademischen Welt verbracht hatte, ein freundlicher Greis, der nie zu arbeiten schien, aber auch nie in Rente ging.

Hugh hatte Hannah eines Tages nach einem Tutorium angesprochen und sie gebeten, in sein Büro zu kommen. Er wünschte sich eine Gedenkfeier für Mel, und ob sie dort eine Rede halten würde? Und hier saß sie also am Abend davor und starrte auf einen leeren Bildschirm. Und es war noch schlimmer, weil Mels Familie morgen zum King’s Buildings Campus kommen würde. Auf diesen zusätzlichen Druck konnte Hannah sehr gut verzichten.

Ihr Telefon klingelte. Es war eine Handynummer, die nicht in ihren Kontakten stand. Außer Mum und Gran rief sie nie jemand an. Wahrscheinlich nur so ein Marketinganruf, doch irgendwas machte sie neugierig und sie nahm den Anruf an.

»Bitte nicht auflegen.«

Das Blut schoss ihr in den Kopf und sie konnte nicht atmen. Sie versuchte verzweifelt, zu schlucken, als sich Panik ihren Rachen herauf in den Mund schlich.

Indy runzelte die Stirn und sah sie scharf an.

»Ich muss das erklären«, sagte der Mann. Der Mann, den sie schon ihr Leben lang kannte, der Mann, den sie das letzte Mal gesehen hatte, als sie auf den Bruntsfield Links über ihm stand, als er das Gras vollblutete, gestand, was er getan hatte, ihr sagte, dass er sterben wolle. Ihr Dad.

»Was fällt dir ein!«, sagte Hannah, ihre Stimme und Hände bebten.

»Ich war nicht ich selbst«, sagte Craig.

»Du kannst mich nicht einfach anrufen. Du darfst nicht einfach mit mir reden.«

Sie beendete das Gespräch. Mit Tränen in den Augen atmete sie zittrig aus.

Ein Ausdruck des Begreifens breitete sich auf Indys Gesicht aus. »Nein.«

Hannah starrte sie mit großen Augen an.

»Scheiße, du verarschst mich«, sagte Indy. »Babes.«

Hannah schüttelte den Kopf, Tränen fielen auf ihren Laptop. Sie spürte, wie Indy sie umarmte, versuchte, sie zu trösten.

»Wie kann er dich einfach so aus dem Gefängnis anrufen?«, fragte sie.

Hannah brachte kein Wort heraus, hatte den Klang seiner Stimme im Kopf, sah ihn im Dunkeln auf Knien vor sich, während das Blut von seinem Kinn und seiner Brust strömte. Sie wünschte sich, er wäre gestorben, dann wäre das alles jetzt einfacher.

»Warum jetzt?«, fragte Indy.

Hannah löste sich aus der Umarmung, wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. »Vielleicht hat es was mit seiner Einlassung vor Gericht zu tun.«

»Verminderte Zurechnungsfähigkeit ist ein Witz!«

»Ich weiß.«

Indy deutete mit dem Kopf aufs Handy, als wäre es ein radioaktiver Strahler, der auf dem Schreibtisch glühte. »Was hat er gesagt?«

»Er wollte erklären.«

»Was gibt’s da groß zu erklären?«

»Er hat gesagt, er wär nicht er selbst gewesen.«

Indy schüttelte den Kopf, war inzwischen wütend. »Du musst es der Polizei und den Anwälten melden.«

Hannah sah Indy an. Die Intensität des Blicks ihrer Freundin war zu viel. Sie wandte sich ab und sah hinaus zu all den Menschen, die in den Wohnungen gegenüber ihren Leben nachgingen, zu den Krähen in den Bäumen, dem Kondensstreifen eines Jets hoch oben am dunkel werdenden Himmel, ein Flugzeug voller Menschen, die ihrem Leben für einen Augenblick entflohen.

»Was soll ich ihnen denn sagen?«, fragte sie.

7

DOROTHY

Dorothy saß hinter dem Schlagzeug, ihrem wunderschönen orange-gelben Ludwig, und versuchte, sich auf die Musik in ihren Kopfhörern zu konzentrieren. Es waren die frühen Biffy Clyro, voller abrupter Wechsel, dynamischer Breaks, ungerader Taktarten. Sie wollte etwas, das sie herausforderte, etwas Kraftvolles, nichts mit zu viel Gefühl. Aber es funktionierte nicht. Sie musste immer wieder an diesen armen Jungen auf dem Fahrersitz denken, die Platzwunde auf der Stirn, das Blut, den ausdruckslosen Blick. Kein Ausweis, wenig Besitztümer, nur ein gestohlenes Auto und ein einäugiger Hund.

Sie stolperte über eine Bridge mit jeder Menge willkürlicher Stoppstarts, wobei ihre Stöcke gegeneinanderschepperten. Sie fand nicht mehr in den Rhythmus zurück, fühlte sich total verunsichert. Wenn sie hinter dem Schlagzeug saß, hatte sie normalerweise alles fest im Griff, aber heute nicht.

Wo war Abi? Sie war bereits fünfzehn Minuten zu spät für ihren Unterricht. Sie liebte das Schlagzeugspielen, verpasste nie eine Stunde, ohne unzählige WhatsApp-Nachrichten zu schicken, in denen sie sich zutiefst zerknirscht entschuldigte. Seit sie Jims Arbeit im Bestattungsunternehmen übernommen hatte, hatte Dorothy weniger Schüler, aber eine Handvoll hatte sie behalten, alles Mädchen, und sie liebte diese Aufgabe. Auf ihre eigene bescheidene Art war sie ein Vorbild – eine alte Kalifornierin, die von ihren Toms über die Hi-Hats zu synkopierten Snare-Trillern fegte.

Der Song ging in einen coolen Groove über, und Dorothy ebenfalls. Sie dachte an das, was Fiona gesagt hatte. Es war absolut lächerlich, dass Craig sein Geständnis abänderte, wo es doch so viele Beweise gegen ihn gab. Eine Gerichtsverhandlung, die alles wieder an die Oberfläche zerrte, war so ziemlich das Letzte, was sie brauchten. Nachdem ihre Verletzungen verheilt waren, hatte Dorothy wieder mit Yoga angefangen, aber noch immer schmerzten ihre Muskeln in den Schultern und im Rücken, wo er sie gegen die Wand geschleudert hatte.

Sie glaubte nicht an das Böse, aber ihr ehemaliger Schwiegersohn hatte das auf den Prüfstand gestellt. Dorothy hatte die geringste emotionale Bindung zu ihm, und sie war sich ihrer Unfähigkeit nur zu bewusst, Jenny und Hannah zu helfen. Sei einfach für die zwei da – das hatte sie in all den Jahren im Geschäft mit dem Tod gelernt. Irgendwie dasselbe, wie Mutter oder Großmutter zu sein.