13,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Edition Michael Fischer

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

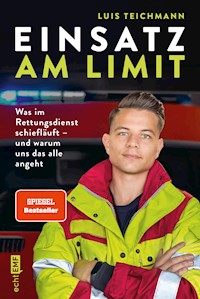

„Ein Taxi ist so teuer und ich zahle doch auch Krankenkassenbeiträge.“ Oder „Wenn Sie mich mitnehmen, komme ich ja schneller dran!“ Solche Sätze hört Luis Teichmann oft. Er fährt seit sieben Jahren im Rettungsdienst und Bagatelleinsätze sind hier nicht die einzige Herausforderung: Nachtschichten, körperlich schwere Arbeit, gewalttätige Übergriffe und die psychische Belastung rücken seinen Job aus der Komfortzone. Da ist zum Beispiel der stadtbekannte Mann, der bis zu viermal am Tag die 112 wählt, an 365 Tagen im Jahr – und jedes einzige Mal muss ein RTW ausrücken. Oder die an Corona Erkrankten, mit denen die Retter*innen von einem Krankenhaus zum nächsten geschickt werden, Hauptsache weg.

Wenn es einen Notfall gibt, kommt der Rettungswagen – das weiß schon jedes Kleinkind. Doch was, wenn das System kurz vor dem Kollaps steht? Wenn die Sanitäter*innen am Limit fahren und die Notaufnahmen dicht machen? Luis berichtet auf dem TikTok-Account @5_sprechwunsch aus seinem Alltag, über 800.000 Follower schauen ihm dabei zu. In seinem ersten Buch erzählt er schonungslos und authentisch von den Problemen einer Berufsgruppe, von den bewegenden Momenten und den Lösungsansätzen für die Zukunft.

Denn er und seine Kolleg*innen retten Menschenleben – vielleicht irgendwann auch deins!

„Pflichtlektüre! Nicht nur für alle, die im Rettungsdienst arbeiten, sondernvor allem auch für die Patienten, die uns tagtäglich brauchen. Schaffen wirLösungen, Transparenz und Verbesserung. Danke, Luis!“– Dr. med. Carola Holzner

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 223

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Luis Teichmann

mit Alexandra Fabisch

Einsatz am Limit

Für dich, Tante Lotte,deine Unterstützung ist unschätzbar

Alle in diesem Buch veröffentlichten Aussagen und Ratschläge wurden vom Autor und vom Verlag sorgfältig erwogen und geprüft. Eine Garantie kann jedoch nicht übernommen werden, ebenso ist die Haftung des Autors bzw. des Verlags und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ausgeschlossen.

Für die Inhalte der in dieser Publikation enthaltenen Links auf die Webseiten Dritter übernehmen wir keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall aufgrund der schlechten Quellenlage leider nicht möglich gewesen sein, werden wir begründete Ansprüche selbstverständlich erfüllen.

Die Ereignisse in diesem Buch sind größtenteils so geschehen wie hier wiedergegeben. Für den dramatischen Effekt und aus Gründen des Personenschutzes sind jedoch einige Namen und Ereignisse so verfremdet worden, dass die darin handelnden Personen nicht erkennbar sind.

Bei der Verwendung im Unterricht ist auf dieses Buch hinzuweisen.

echtEMF ist eine Marke der Edition Michael Fischer

1. Auflage

Originalausgabe

© 2022 Edition Michael Fischer GmbH, Donnersbergstr. 7, 86859 Igling

Covergestaltung: Silvia Keller, unter Verwendung eines Motivs von © privat

Redaktion: Viktoria Hausmann

Layout/Satz: Zoe Mitterhuber

Herstellung: Margareth Ogundipe

ISBN 978-3-7459-1023-0

www.emf-verlag.de

Inhalt

Bevor es losgeht

Wer rettet den Rettungsdienst?

Risikofall Rettungsdienst

So geht es nicht weiter!

Warum der Rettungsdienst uns alle angeht

Tag und Nacht für Sie im Einsatz

Die Nummer für den Notfall

Retter in Neonfarben

Patientenkarussell und Krankenhauslotterie

Rettungsdienst unterm Hammer

Die teuersten Gepäckträger der Welt

Retter mit krankem Herz und kaputter Seele

Privatleben? Schwierig.

Bilder, die man nie vergisst

Krank vom Dienst, krank zum Dienst

Geschubst, getreten, beschimpft

Hackordnung im eigenen Stall

Schnupfen ist kein Notfall

Klappe halten, weitermachen!

Personalflucht und Nachwuchsmangel

Retten wir den Rettungsdienst!

Gesundheitswesen als Schulfach

Eine Nummer, klare Zuständigkeiten

Vorschlag einer Reorganisation der präklinischen Notfallversorgung

Wohin mit den Patienten?

Digitalisierung ist key

Stabile Rahmenbedingungen schaffen

Rettungskräfte sind Menschen, keine Maschinen

Lasst uns nicht ausbrennen

Raum für individuelles und gemeinschaftliches Wachstum

In Containern schlafen ist keine Lösung

Wenn Helfer Hilfe brauchen

Sichtbarkeit erhöhen

Mehr Miteinander

Wofür mein Herz schlägt

Schlusswort

Danke

Bevor es losgeht

Im Rettungsdienst arbeiten bundesweit derzeit 79 000 Beschäftigte, ich bin einer von ihnen.1 Wir sind für 83 Millionen Menschenleben da: Tag und Nacht. Wie ein Sicherheitsnetz fangen wir Sie auf, wenn Sie fallen: sei es beim Radunfall auf dem Weg zur Arbeit oder beim Sturz der Jüngsten vom Klettergerüst.

Doch trotz Blaulicht und Signalfarben führt unser Berufsstand ein Schattendasein. Jeder hat zwar eine Vorstellung davon, was der Rettungsdienst tut, aber nur die wenigsten wissen, was er wirklich kann. Und wozu er nicht da ist. Was die Retter tagtäglich leisten und wo sie Unterstützung brauchen. Über all dies möchte ich in diesem Buch berichten.

Wenn ich von dem Rettungsdienst rede, mag das vielleicht klingen, als meine ich damit eine große Einheit. Und ja, natürlich halten wir Retter fest zusammen. Doch wie Sie bald lesen werden, hat der Rettungsdienst viele Facetten. Es gibt freiwillige Rettungskräfte, jene, die der Feuerwehr angehören oder bei privaten Leistungserbringern beschäftigt sind, und die, welche von den staatlich anerkannten Hilfsorganisationen kommen. Allen Besonderheiten gerecht zu werden, ist schlicht unmöglich. Auch spreche ich von Patienten, Notfallsanitätern und Ärzten, meine damit jedoch Frauen wie Männer und auch Personen mit nicht-binärer Geschlechtsidentität. Trotz allem habe ich mich bemüht, die Realität möglichst genau abzubilden. Zumindest aber stets authentisch.

Erlebnisse und Geschichten aus meiner Berufslaufbahn werden erzählt, aber auch Hörer meines Podcasts und Follower kommen zu Wort. Dabei habe ich streng darauf geachtet, dass keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Weder Namen noch Orte werden genannt, doch vielleicht erinnert sich der eine oder andere Kollege an den Einsatz, den ich beschreibe.

Denn unser Job ist nicht wie jeder andere, und vieles von dem, was wir in unseren Diensten sehen und fühlen, bleibt für immer ein Teil von uns.

Und so sind auch einige Themen, die ich hier anspreche, sehr sensibel, wie der plötzliche Kindstod oder Selbstmord . Entscheiden Sie selbst, ob Sie diese Seiten lesen möchten.

Für uns Retter gehören Schmerz und Leid zum Arbeitsalltag, den ich Ihnen in den folgenden Kapiteln mit all seinen Schattierungen skizzieren möchte: was uns bewegt, was uns verzweifeln und hoffen lässt, warum wir manchmal alles hinschmeißen wollen und wofür es sich lohnt, weiterzumachen.

1https://de.statista.com/statistik/daten/studie/520484/umfrage/sozialversicherungspflichtig-beschaeftigte-im-rettungsdienst-in-deutschland/

Wer rettet den Rettungsdienst?

Dieses Buch hätte ein Buch werden können, wie es viele andere bereits gibt. Eine unterhaltsame Sammlung von Einsatzberichten, die versucht, alles bisher Erzählte zu überbieten und noch kuriosere, lustigere oder traurigere Geschichten zu bringen.

Ich selbst habe früher auch Bücher und Sendungen aus dem Rettungsalltag verschlungen: Die Männer und Frauen in Warnkleidung erschienen mir fast wie Superhelden. Seit ich allerdings selbst im Rettungsdienst arbeite, weiß ich: Das ist nur die glänzende Spitze eines Eisbergs. In diesem Buch werden wir einen Blick unter die Wasseroberfläche werfen und in die Tiefen des Rettungsdienstes vordringen. Dahin, wo es dunkel und schmutzig ist.

Ich weiß nicht, oft ich schon die Faust in der Tasche geballt habe, weil ich mir dachte: Das ist doch nicht meine Aufgabe als Rettungssanitäter! Wie oft ich voller Wut nach einem Dienst nach Hause gekommen bin, weil Dinge passiert sind, die ich niemals für möglich gehalten hätte. Wenn ein junger alkoholisierter Kerl sich von uns bedienen und tragen lässt, nur um dann nach meiner Kollegin zu spucken, frage ich mich: Warum tun wir uns das eigentlich an? Ist das noch der Job, für den wir einst brannten? Nein, es ist dessen Schattenseite, die immer größer zu werden scheint. Und diese möchte ich hier ausleuchten.

Aber erwarten Sie keine exotischen Geschichten, die Sie bei der nächstbesten Grillparty zum Besten geben könnten oder die Sie entspannt auf dem Sofa lesen, dabei schmunzeln und sich freuen, dass Ihnen noch nie so etwas passiert ist: Ich denke da an Klassiker wie Sexunfälle oder Alkoholvergiftungen.

Zwar werde ich hier auch von meinen Erfahrungen im Dienst berichten und Fallbeispiele bringen, um Ihnen einen Einblick in den Alltag eines Rettungssanitäters zu geben. Ich würde mir jedoch wünschen, dass Sie nach der Lektüre dieses Buches vermeintlich lustige Anekdoten aus dem Rettungswesen mit anderen Augen sehen und vor allem mit folgender Frage im Hinterkopf lesen: Warum fährt zu solch einem Einsatz ein 150 000 Euro teurer Rettungswagen mit jeweils einem Notfall- und Rettungssanitäter an Bord, ausgebildet für nicht mehr und nicht weniger, als Leben zu retten?

Doch genau das passiert tagtäglich. Wir hetzen mit Notfallrucksack zu Schürfwunden und schleppen Tragen in den vierten Stock zu Patienten mit leichtem Fieber, die überallhin ohne Unterstützung laufen können, nur nicht zum Hausarzt.

In solchen Momenten komme ich mir manchmal wie ein Pilot vor, der am Check-in sitzt, obgleich er doch eigentlich fliegen wollte. Dafür wurde er ausgebildet, das ist sein größter Traum. Doch nun hebt er lediglich hin und wieder ab, die restliche Zeit verbringt er am Schalter und hilft beim Betanken und Beladen der Flugzeuge. Können Sie sich vorstellen, wie frustrierend das ist? Für eine gewisse Zeit mag das vielleicht okay sein. Aber irgendwann kommt der Punkt, an dem sich jeder in dieser Situation die Frage stellen würde: Warum habe ich eigentlich eine Ausbildung zum Piloten gemacht, wenn ich hauptsächlich Aufgaben nachgehe, die nichts mit dem Fliegen zu tun haben?

Trotzdem verlangt man von ihm, stets bereit zu sein, auch Langstreckenflüge mit Turbulenzen zu meistern und dabei alle Passagiere sicher ans Ziel zu bringen. Aber nach dem Nachtflug im Gewitter mit Notlandung und Verletzten gibt es keine Pause, keine Zeit, das Erlebte zu verarbeiten. Es geht sofort weiter am Check-in, wo er sich beschimpfen lassen muss, weil kein Fensterplatz mehr frei ist. Diese Kontraste auszuhalten ist schwer.

Doch genau so ist es im Rettungswesen. Wir sind die Piloten am Boden der Realität, transportieren Koffer auf Tragen statt beatmeter Patienten. Sind rund um die Uhr einsatzbereit für Einsätze, die keine sind. Opfern unseren Schlaf für Partygänger, die kein Morgen kennen, und machen unsere Rücken krumm für eingewachsene Zehennägel. Und dazwischen die krassen Momente, auf die uns keiner vorbereitet und nach denen uns niemand auffängt. Das alles ist der Rettungsdienst heute.

Dass ich so was mal sagen oder gar schreiben würde, hätte ich nicht gedacht, als ich vor acht Jahren das erste Mal in einen Rettungswagen stieg. Damals war alles neu und aufregend. Ich war achtzehn, hatte mein Abi frisch in der Tasche und wollte, bevor ich mit dem Medizinstudium begann, noch etwas Lebenserfahrung sammeln. Also entschied ich mich für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) und landete beim Rettungsdienst. Meine Affinität zum Gesundheitswesen wurde seinerzeit von meinem Cousin getriggert, der während seines Zivildienstes eine Ausbildung zum Rettungsassistenten gemacht hat, dann Medizin studiert hat und mittlerweile Oberarzt in der Unfallchirurgie ist.

Good to know: Wer während des Freiwilligen Sozialen Jahrs ein Studienangebot erhält, kann dies, zumindest in Nordrhein-Westfalen und bei einer Bewerbung über Hochschulstart, zurückstellen lassen und unmittelbar danach einlösen.2

Während des FSJ wurde ich zum Rettungssanitäter qualifiziert. Damit erhielt ich die Befugnis, als Transportführer auf einem Krankentransportwagen (kurz KTW, befördert nicht akut Verletzte oder Erkrankte) und als Fahrzeugführer auf einem Rettungswagen (kurz RTW, ausgestattet für die Versorgung und den Transport von Notfallpatienten) tätig zu sein. Das bedeutet, dass man als Transportführer primär die Patienten betreut und als Fahrzeugführer in erster Linie für die Verkehrstüchtigkeit des Wagens und das Fahren verantwortlich ist. Keine leichten Aufgaben für jemanden, der frisch aus der Schule kommt. So früh und so schnell erhält man in nur wenigen Berufen derartig viel Verantwortung.

Dies ist möglicherweise einer der Gründe, warum viele FSJler länger beim Rettungsdienst bleiben als geplant. Das eigenständige Handeln stärkt das Selbstvertrauen und das Gefühl, etwas bewirken zu können. Jeder muss mit anpacken, und zwar von der ersten Minute an. Schließlich ist man nur zu zweit unterwegs. Das schweißt zusammen. Und, man mag es als Außenstehender kaum glauben, eine stressige Zwölfstundenschicht gemeinsam zu rocken kann richtig Spaß machen. Langweilig wird es auch nie: Bei jedem Einsatz wird man mit einer unbekannten Situation und Umgebung konfrontiert, in der man die individuellen Bedürfnisse des Patienten erkennen und behandeln muss. Insbesondere wenn man auf einem Krankentransportwagen eingeteilt ist, weiß man nie, wohin es einen verschlägt: Vielleicht eine Verlegung zu einem Flughafen oder in eine andere Stadt?

Diese Abwechslung – sowohl räumlich, zeitlich wie auch bezogen auf die Patienten mit ihren unterschiedlichen Erkrankungen – macht aus meiner Sicht den Reiz des Rettungsdienstes aus. Ich würde sogar so weit gehen, ihm eine beinahe magische Anziehungskraft zuzuschreiben.

Zudem hat er die Fähigkeit, aus unerfahrenen Schulabgängern in Lichtgeschwindigkeit gestandene Erwachsene zu machen. Ich kann mich noch gut an meine eigenen Zweifel erinnern und an die vieler Kollegen, wie wir uns alle mit einem mulmigen Gefühl im Bauch die gleiche Frage stellten: „Ob ich es wohl schaffe, als Transportführer die ganze Verantwortung zu tragen?“

Doch ab dem Tag, an dem wir es wurden, zeigte sich rasch eine Veränderung: Das zunächst schüchterne Auftreten wurde innerhalb kurzer Zeit souverän, für Vorbehalte war kein Platz mehr, jetzt hatte man zu funktionieren und musste Entscheidungen treffen. Das stärkt das Rückgrat. Und zwar nachhaltig.

Doch diese Medaille hat wie alles im Leben eine Kehrseite.

Wenn ich, vielleicht etwas schroff, daheim von meinen Einsätzen erzähle, bemerkt meine Mutter ab und an mit einem Augenzwinkern: „Bevor du zum Rettungsdienst gegangen bist, warst du so ein lieber Junge!“

Ist dem so? Ich selbst kann es nur schwer sagen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass mich durch das, was ich in diesem Beruf erlebe, nur noch schwer etwas beeindrucken kann. Das ist vielleicht vergleichbar mit dem, was ein Psychologe berichtete, den mein Kollege Christian Manshen und ich zu Gast in unserem Podcast Retterview hatten: „Wenn ich viele schwer depressive Patienten therapiert habe, muss ich aufpassen, dass ich dies nicht mit nach Hause nehme und über das vergeigte Abschlusszeugnis meines Sohnes denke: „Ach, was ist das schon im Vergleich zu den Lebensgeschichten und dem Leid meiner Patienten.“

Und auch ich ertappe mich zuweilen dabei, wie ich bei einer leichten Verletzung im Freundeskreis denke oder gar sage: „Ich bitte dich, selbst für eine Ameise ist dieses Tröpfchen Blut nicht kreislaufrelevant. Entspann dich mal!“

Doch für mein Gegenüber ist die kleine Schnittwunde vielleicht gerade wirklich schlimm, weil er oder sie kein Blut sehen kann. Das schafft auf zwischenmenschlicher Ebene ganz neue Baustellen, die ich vor meiner Zeit beim Rettungsdienst nicht kannte. Und es gibt noch viele mehr, über die ich in diesem Buch berichten werde.

Risikofall Rettungsdienst

Dass das Rettungswesen Optimierungspotenzial hat, habe ich relativ schnell bemerkt. Ein Problem, welches mir bereits nach wenigen Monaten auffiel, war der Umgang mit dem sogenannten Risikofall. Das bedeutet: Es gibt mehr Notrufe als Rettungswagen. In meinem Dienstbereich wurde es seinerzeit so gehandhabt (und mancherorts ist es immer noch so), dass eine zusätzliche Rettungswagenbesatzung in Bereitschaft war, die im Risikofall alarmiert wurde. Da diese Crew nicht auf der Wache war, musste es eine Vorlaufzeit von einer halben Stunde geben, bis die Rettungskräfte einsatzbereit waren.

Dieses System führte wiederkehrend zu folgendem Phänomen: Der erste diensthabende RTW fuhr zu einem Einsatz, dann der zweite und so weiter, bis kein regulärer Rettungswagen mehr verfügbar war. Jetzt wurde die Bereitschaft alarmiert und war in dreißig Minuten startklar. Und nun? Vielleicht können Sie sich vorstellen, was in der Zwischenzeit passierte. Richtig: Der erste Rettungswagen hatte seinen Einsatz beendet und meldete sich wieder frei. Ergo wurde die Notfallbesatzung nicht mehr gebraucht und durfte wieder nach Hause gehen. Super. Und dafür hatte man seine Pizza kalt werden lassen!

Ich dachte mir damals regelmäßig: Warum alarmiert man die Rufbereitschaft nicht früher? Dann wäre sie da, wenn sie gebraucht wird und nicht eine halbe Stunde danach.

Mein Unmut über diese suboptimale Situation bestärkte mich in dem Wunsch, etwas zu verändern, das System besser zu machen!

Aber dafür muss man die Strukturen genau kennen und die Abläufe theoretisch wie praktisch begreifen. Dies führte mich geradewegs zu dem Studium, das ich mittlerweile mit einem Master abgeschlossen habe: Rettungsingenieurwesen.

Den Plan, Medizin zu studieren, hatte ich inzwischen verworfen. Die Anatomie des Rettungswesens zu lernen, schien mir mit Abstand spannender. Möglicherweise liegt mein Interesse an Daten, Fakten und logischen Zusammenhängen auch in meinen Genen, denn meine Eltern haben beide Ingenieurswissenschaften studiert. So schrieb ich mich in der Technischen Hochschule Köln ein und bekam auf jeder Semesterparty die gleiche ungläubige Frage gestellt: „Rettungsingenieurwesen? Was ist denn das?“

Darum hier in aller Kürze: Der Studiengang umfasst sieben Bachelor- und drei Mastersemester. Zunächst beschäftigt man sich mit natur- und ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen wie Strömungstechnik und Mechanik, die auch Maschinenbauer kennen sollten. Sukzessive gesellen sich Fachdisziplinen wie Rechtslehre, Führungswissenschaften und Risikoanalyse hinzu. Man kann sich im weiteren Verlauf in das Brandschutz- oder das Rettungsingenieurwesen vertiefen, wobei sich Ersteres mit dem vorbeugenden Brandschutz befasst. Ich habe mich im Rettungsingenieurwesen weiter spezialisiert, hier setzt man sich mit der Gefahrenabwehr sowie dem Bevölkerungsschutz auseinander.

Dabei behielt ich mein ursprüngliches Ziel, die Prozesse im Rettungsdienst zu verbessern, immer im Blick und widmete meine Bachelor- und Masterarbeit der Prognose von Einsätzen, um herauszufinden, ob es möglich ist, den Risikofall bereits eine Stunde im Voraus zu erkennen. Nun möchte ich die Ergebnisse (für Interessierte in der Zeitschrift Rettungsdienst oder kostenlos online nachzulesen3) hier nicht lang und breit ausführen: Kurz zusammengefasst habe ich herausgefunden, dass Vorhersagen, insbesondere über die Einsatzsituation nach Spitzenzeiten, möglich sind. Diese Erkenntnisse können für eine genauere Planung der Rettungsmittel herangezogen werden.

Auch wenn ich in meiner Arbeit nicht die finale Antwort auf das ideale Vorgehen im Risikofall formulieren konnte, so war es doch ein erster Schritt, der mich motiviert hat, dranzubleiben.

Denn in meiner praktischen Tätigkeit als Rettungssanitäter, der ich neben dem Studium weiter nachging, sah ich immer mehr Optimierungsbedarfe. Doch in den mittlerweile acht Jahren, die ich nun an Bord bin, hat sich im Rettungswesen nichts wesentlich geändert. Bis auf meine Einstellung.

Dabei gab es keinen krassen Schlüsselmoment, in dem die Welt kurz stillstand und ich mir sagte: „Dieser Einsatz war zu viel, jetzt muss was geändert werden!“ Vielmehr ist es so, dass sich die anfängliche Euphorie Einsatz für Einsatz in ausgesprochenen Frust und, wenn man nicht aufpasst, sogar in Resignation wandelt. Wie ein Fass, das bei vielen meiner Kollegen bereits randvoll ist und nur der letzte Tropfen fehlt, um es zum Überlaufen zu bringen. Bei jedem Einzelnen mag sich das anders zeigen: Der eine macht seelenlos Dienst nach Vorschrift, der Nächste steigt ganz aus. Ich habe mich dafür entschieden, die Missstände nicht einfach hinzunehmen, sondern dagegen anzukämpfen.

Denn der Rettungsdienst ist ein Privileg unserer Gesellschaft, dessen Leistungsfähigkeit es zu schützen gilt. Jeder kann ihn 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr kostenfrei in Anspruch nehmen. Doch die wenigsten wissen, wie er aufgebaut ist, wann man ihn rufen sollte und wofür er schlicht nicht zuständig ist. Den meisten mag das auch egal sein: Hauptsache, im Notfall kommt einer!

Diese Sichtweise kann ich durchaus nachvollziehen, aber sie mündet in eine gefährliche Sackgasse. In der öffentlichen Wahrnehmung kommt der Rettungsdienst tatsächlich so gut wie nicht vor. Achten Sie mal darauf: In Reden und Danksagungen rund um das Gesundheitswesen geht es häufig um Ärzte und Pflegekräfte. Den Rettungsdienst sucht man in Politik und Medien (bis auf ein paar inszenierte Einsatzgeschichten) vergebens. Somit drängt sich der Eindruck auf, dass auch die Entscheider denken: Hauptsache, im Notfall kommt jemand! Und genau aus diesem Grund bleibt man dem Rettungsdienst seit Jahren überfällige Reformen schuldig.

So geht es nicht weiter!

Das Festsitzen in veralteten Strukturen bei einem sich gleichzeitig immer schneller drehenden Einsatzkarussell ist kraftraubend. Ich spüre den Frust darüber auf dem Weg zur Wache tief in mir drin, höre ihn im Bereitschaftsraum und lese ihn in Textnachrichten auf dem Handy: Sich über den unmöglichen Dienstplan und die unnütze Fahrt zu einer (bis auf ihre Dreistigkeit) gesunden Person aufzuregen, tut gut. Aber es ändert leider nichts.

Ich persönlich halte es so, dass ich (nach dem Meckern, das gehört dazu) die Ärmel hochkremple, schaue, wie ich das Problem lösen kann – und es dann anpacke!

Hierzu möchte ich ein etwas fachfremdes Beispiel geben: Während meines FSJ hatte ich mich bei der Bundeswehr für eine Pilotenausbildung beworben. Es war damals unfassbar schwer, den Wehrdienstberater telefonisch zu erreichen. Irgendwann hatte ich es geschafft, saß vor ihm und hörte gespannt zu, welche Karriereoptionen er mir aufzeigen konnte. Währenddessen klingelte unablässig sein Telefon. Letztlich erhielt ich einen Stapel Formulare und die Anweisung, mich zur persönlichen Abgabe wieder vorzustellen. Doch als ich dafür einen Termin vereinbaren wollte, bekam ich ihn erneut nicht an die Strippe. Mit der Erfahrung aus dem ersten Gespräch schien mir die Sache klar: Der arme Mann musste Telefonate, E-Mails und Gesprächstermine für eine ganze Stadt allein bewerkstelligen und war vermutlich aufgrund der Anfragenflut vollkommen überlastet. Mir kam sogar der Gedanke, dass der Bundeswehr möglicherweise Rekruten verloren gingen, weil niemand den Wehrdienstberater erreicht. Und so habe ich einen Brief aufgesetzt, in dem ich meine Erlebnisse erläuterte und ihn mit dem Lösungsvorschlag Sekretär*in an die damalige Verteidigungsministerin geschickt.

Sie können sich nicht ausmalen, wie schnell ein Bewerbungsverfahren bei der Bundeswehr ablaufen kann, wenn das Verteidigungsministerium eine Stellungnahme zu dem Vorgang bei der örtlichen Kaserne einfordert!

Leider wurde meine Idee, eine Bürokraft einzustellen, nicht umgesetzt. Aber vielleicht hat mein Schreiben Licht auf einen blinden Fleck geworfen und zum Nachdenken angeregt.

Die Pilotenlaufbahn habe ich übrigens letztlich nicht eingeschlagen, das System der Bundeswehr erschien mir damals doch zu konservativ. Außerdem, und das ist mir erst später bewusst geworden, lag mir der Rettungsdienst längst viel zu sehr am Herzen.

Auch während meines Studiums bin ich, wie bereits erwähnt, durchgängig im Rettungsdienst beschäftigt gewesen. Dabei war ich in der vorlesungsfreien Zeit so viel auf dem RTW wie eine Vollzeitkraft und ging es in den Vorlesungs- und Prüfungsphasen etwas ruhiger an. Währenddessen habe ich etwas bemerkt, was mich nachdenklich gestimmt hat. Wenn ich Vollzeit gefahren bin, kam für mich immer schnell der Punkt, an dem ich dachte: Auf keinen Fall länger als nötig!

Dabei war es nicht allein der immense Workload, der mich dazu brachte. Sondern auch die paradoxerweise damit einhergehende Unterforderung durch Bagatelleinsätze. Es ist einfach ätzend, wenn man mehrere Tage hintereinander von 7:30 bis 19:30 Uhr im Rettungswagen oder auf der Wache sitzt, das Leben draußen vorbeizieht und man nicht mal mit dem Gefühl nach Hause gehen kann, zumindest irgendjemanden wirklich gerettet zu haben.

In dieser diffusen Mischung aus Unzufriedenheit, Langeweile und dem Wunsch, den verrückten Alltag im Rettungswesen für Außenstehende erlebbar zu machen, entstand im Januar 2020 mein TikTok-Account 5_sprechwunsch, auf dem ich bis heute kleine Sketche veröffentliche, die typische Situationen im Rettungsdienst zeigen. Überraschenderweise war die Resonanz überwältigend. Mit reichlich Ironie und Humor brachte ich den Irrsinn offensichtlich auf den Punkt und traf auch bei Kollegen einen Nerv, was mir die zahlreichen positiven Rückmeldungen zeigten. Mittlerweile ist der Account auf über 800 000 Follower gewachsen und bietet einen bunten Mix aus Vlogs, Sketchen sowie informativem Content.

Doch trotz des gigantischen Zuspruchs, der mich via TikTok erreichte, hatte ich das Gefühl, dass etwas fehlte. Dass die Ernsthaftigkeit des Themas in den lustigen Videos unterging.

Also habe ich begonnen, meine Inhalte auf Instagram zu kommunizieren und dort auch nachdenklichere Töne anzuschlagen. Hieraus hat sich ein Netzwerk von Menschen entwickelt, die rege über die Missstände nicht nur im Rettungswesen, sondern auch in anderen Bereichen des Gesundheitssystems diskutieren. Einer meiner Follower beschrieb meinen Account als Sprachrohr, als „unsere Hauptstimme. Und das ist in Ordnung so, denn du triffst meist zielsicher ins Schwarze: mit Herz, Hirn, Kompetenz und Niveau. Bleib am Ball, du trägst damit Verantwortung. Viele hoffen auf dich. Und glauben an diesen tollen Job.“

Solche Worte machen mich irgendwie verlegen, das klingt so groß. Andererseits bestärken sie mich darin, weiterzumachen. Und so entwickelte sich zusätzlich zu den genannten Social-Media-Aktivitäten der Podcast Retterview, den ich gemeinsam mit meinem Rostocker Kollegen und Freund Christian Manshen alias samy.splint gestalte. Bei einer Sendezeit von etwa einer Stunde haben wir hier ausreichend Zeit, um über verschiedene Themen zu sprechen: Angefangen von der Ausbildung zum Rettungs- oder Notfallsanitäter über aktuelle Leitlinien und medizinische Fakten geben wir auch persönliche Einblicke in unseren Beruf und dessen Problemzonen.

Zwei Folgen, die unter Kollegen großen Anklang fanden, waren: „Warum der Rettungsdienst nervt“ und „Wer rettet den Rettungsdienst?“ Ein gleichnamiges Video, das ich nach einer stressigen Nachtdienstserie im Januar 2022 auf Instagram und Youtube hochgeladen habe, sprengte mit über 800 000 Aufrufen und 1,6 Millionen erreichten Konten mein damaliges Fassungsvermögen. Mein Anliegen war keine Einzelmeinung, es hatte bundesweite Relevanz!

Im Verlauf erreichten mich unzählige Nachrichten, in denen mir Kollegen von überallher zustimmten. Sogar in die Zeitschrift Rettungsdienst schaffte es der Clip (Ausgabe: 02/22).

Auch der Retterview hat eine enorme Reichweite erlangt: Er erscheint wöchentlich auf sämtlichen Plattformen und ist bei Spotify regelmäßig in den Charts der beliebtesten Podcasts in Deutschland. Diese Visibilität hätte ich mir nie träumen lassen: Der Rettungsdienst ist nicht länger unsichtbar! Er leistet Großes und braucht dafür Unterstützung: meine, deine, unser aller. Ich nehme die Herausforderung sehr gerne an. Sie erfüllt mich mit Respekt und gleichzeitig einer großen Dankbarkeit – dafür, dass ich die Chance bekommen habe, etwas zu bewegen.

Denn dass etwas getan werden muss, daran besteht kein Zweifel, wie die E-Mail einer jungen Kollegin mehr als deutlich macht:

„Ich schreibe diese Mail, weil ich das, was ihr in eurem Podcast berichtet, wirklich fühle. Ich arbeite erst seit vier Jahren im Rettungsdienst und dennoch bin ich aktuell einfach müde und frustriert. Mit jedem Tag, an dem ich mehr lerne und erfahre, frage ich mich, warum von uns im Rettungsdienst so viel verlangt wird, während das System in den 80ern feststeckt. Wie kann es sein, dass wir zu jedem Dienst, ob Tag oder Nacht, immer topfit, gut gelaunt und auf dem neuesten Wissensstand erscheinen sollen, während wir teilweise auf den ranzigsten Wachen hausen, keine Sportangebote bekommen, dauernd einspringen müssen, obwohl wir sowieso schon drei, vier oder fünf 12-Stunden-Schichten am Stück fahren, ständig Überstunden machen und psychisch wie physisch schon nach kurzer Zeit ausgelaugt sind, und das oft nicht mal wegen dramatischer Einsätze? Diese Liste von Missständen könnte man ewig weiterführen. Nicht nur ich, sondern auch andere aus meiner Klasse fragen sich häufig, ob es sich überhaupt noch lohnt, diese Ausbildung weiterzumachen. Und ganz ehrlich: Müsste ich mich heute noch mal entscheiden, würde ich ‚Nein‘ sagen. Eigentlich liebe ich diesen Job, weil er so vielfältig und interessant ist. Aber aktuell bin ich genervt und müde. Ich habe keinen Bock mehr auf pöbelnde Patienten, die meinen, sie wüssten es besser, einen kaputten Rücken, weil wir aufgrund von Hygienemaßnahmen in der Küche auf der Eckbank schlafen müssen, eine kaputte Psyche, weil man, egal was man sagt, nicht gehört wird, ein kaputtes Selbstwertgefühl, weil man (gerade als junge Frau im Rettungsdienst) sowohl von Kollegen als auch von Patienten belächelt wird und sich erst mal ‚beweisen‘ muss.

Wenn mich jemand fragt, wo ich mich in fünf Jahren sehe, kann ich darauf keine Antwort geben. Ich liebe den Job, aber ich habe einfach keine Lust mehr.“

Solche Worte stimmen mich traurig. Aber sie spiegeln die Realität wider. Eine Realität, die ich so nicht hinnehmen will: Also packen wir es an!

Warum der Rettungsdienst uns alle angeht

Ich spekuliere mal: Eigentlich haben Sie sich das Buch nur für den Feierabend oder als Bettlektüre gekauft. Wollten mal schauen, was im Rettungswesen so los ist. Und jetzt werde ich persönlich und wünsche mir, dass Sie mithelfen, den Rettungsdienst zu retten. Ist das nicht etwas zu viel verlangt?

Meine Antwort darauf lautet: Nein.

Schließen Sie für einen Moment die Augen und stellen sich eine Welt ohne den Rettungsdienst vor: Wie entspannt würden Sie in den Urlaub fahren, wenn Ihre Großmutter mit Asthma bei einem heftigen Anfall niemanden rufen könnte? Was würden Sie fühlen, wenn Ihre Tochter auf ein Festival ginge und es dort keinen Sanitätsdienst gäbe? Wenn im Fernsehen von der nächsten Pandemiewelle berichtet würde und Sie nicht wüssten, wer Sie von zu Hause abholt, wenn es Sie erwischt?

Macht Ihnen diese Vorstellung Angst? Mir schon. Sie verdeutlicht uns, was wir nur allzu oft vergessen: dass der Rettungsdienst uns ein unbeschwertes Leben ermöglicht. Er ist unser Sicherheitsnetz, das uns auffängt: jederzeit.

Nur was ist, wenn das Netz mürbe und löchrig wird? Und die eine oder der andere hindurchfällt? Spätestens dann werden Sie darüber nachdenken, was man tun kann, um dies zu ändern. Warum also fangen wir nicht sofort damit an, bevor es zu spät ist?

2 § 19 Abs. 1 der Vergabeverordnung NRW

3 https://www.rettungsdienst-shop.de/produkt/anwendung-der-methoden-und-modelle-der-zeitreihenanalyse-auf-die-stuendliche-einsatznachfrage-im-koelner-rettungsdienst/

Tag und Nacht für Sie im Einsatz

Der Rettungsdienst ist immer für uns da. Das lernen schon die Kleinsten in ihren Pappbilderbüchern: Mit Tatütata, rauscht er mit Blaulicht heran. So einfach ist es im echten Leben natürlich nicht. Nur, wie funktioniert der Rettungsdienst eigentlich?

Die Nummer für den Notfall