Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

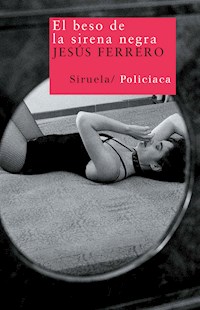

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Krimi

- Serie: Nuevos Tiempos

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2013

Esta primera novela negra de Jesús Ferrero es un relato intenso, lúcido y envolvente sobre el otro lado del deseo. «No le pido que indague en el alma de mi hija, sólo le pido que averigüe dónde se encuentra y qué clase de vida está haciendo.» Éste es el encargo que Lucía Valmorant hace a la detective Ágata Blanc para que localice a su hija. Las investigaciones la llevan hasta París, donde se encontrará con la verdadera Alize... Ágata será atraída por caminos que nunca habría imaginado y que la estaban aguardando como una revelación. Una novela que ahonda en el lado oscuro que todos escondemos, sin perder de vista lo mejor de la tradición noire clásica.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 205

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Índice

Cubierta

Portadilla

El beso de la sirena negra

I. La fugitiva

1. La historia humana comienza con un acto temerario, se-

2. Esa noche estuve tomando un café en el bar del hotel, y

3. Fiel a su promesa, Amadeo me estaba esperando en el

4. La mujer del traje negro avanzaba deprisa, con pasos ele-

5. Sí, al fin estaba ante ella, al fin podía ver su cara a menos

II. Al otro lado de mi espejo

III. Island in the dark

1. Eran las seis de la mañana cuando concluí la lectura del

2. Detenida en la acera del Quai Anatole France, me quedé

3. Alize acababa de dormirse cuando salí del hotel y anduve

4. No regresé a mi conciencia hasta tres horas después,

5. Una luz enrarecida iluminaba las mansiones y las arbole-

IV. Maratón

V. Noblesse oblige

1. Conseguí tenerlos a mi alcance hasta Orleans, pero allí

2. Dos meses pasé flotando entre la nostalgia del infierno y el

3. Entré y nos mirarnos a los ojos. Alize preguntó:

4. Llegué a mi cuarto de hotel, me arrojé a la cama y estiré

5. Dos meses después, me encontraba con Amadeo y con

Créditos

El beso de la sirena negra

A mi querido amigo Bartabas

...ces yeux faits pour vous voir...

...estos ojos hechos para veros...

Alain Robbe-Grillet,

L’année dernière à Marienbad

I

La fugitiva

1

La historia humana comienza con un acto temerario, según el mito del paraíso terrenal: Eva mordiendo la manzana.

Pero Eva lo tenía todo, y cabe suponer que si lo tienes todo no deseas nada. ¿Por qué Eva aceptó la fruta que le tendía el ángel reptil? ¿Quizá la serpiente era simplemente la imagen de su curiosidad, de una curiosidad vinculada a la sospecha de que le faltaba algo por conocer?

Comprendo la acción fatal que da origen a la humanidad, porque nada me arrastra tanto como la curiosidad por conocer la zona oculta de las conciencias y el denso tejido de tinieblas que fluye por debajo de la conducta humana.

Esa curiosidad se fue desarrollando en mí desde la infancia y acabó concretándose en mi época universitaria, cuando estuve investigando lo que la Cábala llama «el otro lado» de la conciencia, del universo, de la vida, el otro lado oscuro y temible. No sabía entonces que mi existencia iba a dar un giro fundamental, y es que estaba a punto de concluir mi tesis cuando el profesor que la dirigía se suicidó. Lo consideré una señal del destino, abandoné la universidad y me perdí varios años por la vida hasta el día en que, hallándome en un café del bulevar Saint-Michel, descubrí la salida a mi marasmo existencial y encontré la profesión que ahora ejerzo con sumo placer, pues me parece la única capaz de satisfacer mi interés por todo lo que vemos y todo lo que no vemos del animal humano.

Tres años después de aquella feliz mañana a la que volveré más tarde, me hallaba en Londres con un hombre llamado Jack.

Ciudad fantasmal. Habíamos dejado atrás el Támesis, cuyas aguas fluían tan suavemente que parecían detenidas, y atrás también la Torre de Londres, entre una multitud que discurría hacia el río y otra que se alejaba de él, y ya estábamos llegando al barrio del Destripador.

A Jack no le había hecho demasiada gracia mi sugerencia de recorrer las calles en las que otro Jack se había dedicado a descuartizar a mujeres callejeras y aceptaba con resignación nuestro recorrido por Whitechapel. Pasear por la Hanbury Street, donde Jack the Ripper había asesinado a dos desdichadas, me producía una emoción casi vergonzosa.

Una ventana iluminada, un periódico abandonado, una mujer mirando un escaparate, una fotografía pegada a una farola, los maniquís sin cabeza de la tienda de ropa, la botella que un adolescente hace rodar por la acera, los zapatos rojos de una chica, el coche azul que se nos adelanta silencioso, el perro blanco que me mira desde el puesto de periódicos como si me conociera, el hombre vestido de negro que se cruza con nosotros, todo me parece de pronto transfigurado y todo adquiere otra significación. Tal vez la significación que le da mi imaginación, pero también la derivada de la sospecha de que tras cada transeúnte que pasa hay una historia oculta, además de una historia manifiesta.

Detenida ante una puerta de madera carcomida y frontón deteriorado que parecía de la época del Destripador, recordé mis años universitarios, cuando investigaba la teoría del «otro lado» y Jack el Destripador me parecía el paradigma de alguien que se había colocado de verdad al otro lado, y desde ese otro lado configuraba una estrategia y elaboraba una geometría de la perversidad tan compleja y tan completa como la geometría del bien, e igualmente ordenada en su atrocidad.

Entramos en un callejón negro donde nos sentimos al abrigo de todas las miradas. Las voces de la gente que recorría Whitechapel llegaban hasta nosotros como venidas de otra galaxia. Allí nos mordimos los labios. Era la hora del desvanecimiento. Las casas se desvanecían, los vehículos, el mundo. Jack cerró los ojos y buscó con urgencia mis pechos. Su cabeza estaba ardiendo y hacía años que no se sentía tan habitado por la emoción, según me insinuó esa misma tarde.

Estábamos tan excitados que corrimos hasta su casa, tres cuadras más arriba, justo cuando empezaba a llover. Fue el inicio de otro viaje, de caricias más concretas y sensaciones más carnales. Y de pronto, estábamos haciendo el amor de pie, junto a la ventana en la que repicaba la lluvia. Yo apoyada de espaldas contra la pared y él sobre mí, los dos protegidos por la oscuridad. Noté su temblor en mis entrañas y le respondí con un estallido de excitación que percibí en la cabeza tanto como en el sexo, seguido de algo parecido a un mareo, como cuando de niña me desmayaba tras hacer un esfuerzo y durante unos instantes me perdía en un mundo de visiones envolventes y de una amplitud de horizontes abismal, y del que regresaba con la mirada tan limpia como perdida.

Aún estaba aterrizando cuando recibí en mi teléfono móvil la segunda llamada de ese día desde Madrid. Se trataba de una mujer que respondía al nombre de Lucía Valmorant y que requería con urgencia mis servicios.

–No se preocupe –le dije–. He pensado salir para Madrid mañana. Llegaré a Barajas a las doce del mediodía.

–La estaré esperando.

–Muy amable por su parte –respondí, y pensando que la noche era todavía larga, regresamos a la calle y estuvimos danzando por los bares del Soho. A las cuatro de la mañana me despedí de Jack en una parada de taxis de Oxford Street a la que acudían en manada adolescentes mortalmente ebrios ya camino de casa, y regresé a mi hotel, donde aún pude dormir algunas horas antes de tomar el avión de la British Airways que habría de depositarme en Madrid.

Nada más atravesar la puerta de salida que conducía al vestíbulo de la terminal de Barajas mis ojos se fijaron en una mujer rubia, y ella se fijó en el pañuelo blanco que llevaba en mi mano derecha y que, según habíamos convenido por teléfono, me identificaría.

Como pude comprobar, Lucía Valmorant era una mujer de unos cincuenta años, de cabellera lustrosa y ojos azules. Llevaba un vestido blanco y plisado y zapatos de tacón, y se acercó a mí con un andar elegante y ligeramente descuidado.

Acogió mi mano derecha con sus dos manos mientras detenía en mí su mirada, densa y extraña. Tuve la certeza de que estaba haciendo un análisis clínico de mi persona, y procuré no dejarme impresionar. Como cabía sospechar, Lucía acabó fijándose en mis zapatos con una mirada oblicua y fugaz que parecía completar la ficha previa a cualquier conversación. Luego volvió a sonreír y dijo:

–Qué alegría tenerla al fin aquí, mi querida Ágata Blanc. ¿Qué le parece si nos vamos ya a San Lorenzo de El Escorial? –preguntó con suavidad.

–Ah, ¿vive usted en la sierra?

–Sí –dijo deslizando una vez más su mirada por mi cuerpo.

El chófer se encargó de mi equipaje y me fue guiando junto a ella hasta el aparcamiento, donde se hallaba un Mercedes amplio, cómodo y reluciente, que parecía una reliquia del pasado.

Enseguida nos pusimos en marcha y fuimos dejando atrás las periferias ricas de Madrid, jalonadas de urbanizaciones rodeadas de jardines que iban a morir a la autopista. Fiel a cierto estilo que exigía agasajar al invitado antes de instrumentalizarlo, en ningún momento del viaje Lucía Valmorant me habló de su problema, limitándose a hacerme preguntas que ni siquiera rozaban el asunto para el que nos habíamos reunido.

Entramos en San Lorenzo de El Escorial por una carretera rodeada de árboles, y ya estábamos cerca del monasterio cuando Lucía dijo:

–Como creo que nos vamos a entender, ayer le reservé una habitación en este hotel...

El chófer frenó bruscamente. Miré por la ventanilla del coche y me vi de pronto ante un edificio rodeado de glorietas, de un aire que me transportaba a la belle époque. Se trataba del hotel Victoria Palace.

–Tome posesión de su habitación, amiga. La esperamos.

El chófer cargó con mi equipaje hasta el vestíbulo, donde se lo pasó al botones, que a su vez lo llevó a mi habitación, en el quinto piso del hotel. Me reconfortaron las vistas. Desde una de las ventanas podía abarcarse todo el pueblo, el monasterio, sus jardines, sus huertos, y al fondo, muy al fondo, un campo de golf.

Me di una ducha muy rápida, me puse un traje de lino y bajé a la recepción, donde me aguardaban Lucía y el chófer. Volvimos al coche y nos dirigimos al restaurante del Real Club de Golf, donde al parecer se iba a celebrar nuestro almuerzo.

En cuanto dejamos atrás la explanada del monasterio, el recorrido hasta el restaurante, ubicado en la cima de una colina situada en el corazón del campo de golf, transcurrió apaciblemente por una carretera llena de curvas y rodeada de árboles frondosos y monumentales.

El restaurante era amplio y poseía grandes ventanales proyectados hacia el monasterio. Ante un gesto muy leve de Lucía, el chófer se fue al bar, que se hallaba a la izquierda, y nosotras al comedor, que se hallaba a la derecha. Nos sentamos en la mesa más próxima al ventanal, junto a una pared en la que se exhibía, enmarcada en madera de palisandro, la tarjeta de un partido de golf que el rey Juan Carlos había jugado con el príncipe de Gales.

En un tono falsamente confidencial, Lucía me aconsejó compartir con ella ensalada de bogavante como entrada, y después faisán con salsa de higos, que según rezaba en la carta procedían del huerto del monasterio. Para beber, me recomendó un vino de Toro, redondo y eucarístico, elaborado en las bodegas de un conocido actor francés.

Mientras comíamos rodeados de señoras parecidas a ella y de señores de mármol, Lucía se atrevió a hacerme la primera pregunta de carácter personal.

–Me gustaría saber por qué es usted detective privado –dijo.

Hice un gesto de desagrado que ella no advirtió.

–¿Le parece tan extraño mi oficio? –inquirí tras apurar mi copa.

–No del todo... Las clases bajas creen que los detectives sólo existen en las películas y las novelas. Como nunca los contratan... Pero no estoy en esa dimensión, amiga. Es la tercera vez que contrato a un detective. Simplemente quiero saber por qué usted, precisamente usted, lo es. La mujer que me aconsejó contratar sus servicios me dijo que tiene usted doble nacionalidad. ¿Es cierto?

Asentí con la cabeza antes de añadir:

–Mi padre es francés y mi madre española, pero supongo que no nos hemos reunido para hablar de mis señas de identidad.

Lucía se quedó mirándome en silencio. Tenía el convencimiento de que, si le confiaba mi trayectoria por la vida, la señora Valmorant tendería a pensar que buscaba demasiado el fondo de las cosas, y por experiencia sabía que nadie contrata a un detective para que llegue a donde no conviene llegar.

–Está bien. Le hablaré un poco de mi vida para que entienda que estoy donde tengo que estar. Nací en París hace unos cuantos años y cursé estudios universitarios hasta los veinticinco, época en que me vi sin trabajo, sin futuro y sin presente. Anduve varios meses recorriendo París en busca de un empleo soportable hasta que, una tarde en que me hallaba en un café del barrio Latino leyendo el periódico, descubrí un anuncio de una agencia de detectives que ofrecía trabajo a mujeres. Desde entonces no hago otra cosa ni quiero hacerla –dije, ocultándole el suicidio de mi profesor y mis años de extravío.

Lucía me miró con cierta fijeza, dio un sorbo a su vaso y preguntó:

–¿En qué principios basa su trabajo?

–En la discreción y la prudencia cuando he de juzgar a los demás. Parto de la certeza de que el hombre es un animal más complejo de lo que cree la policía.

Lucía asintió con la cabeza y dijo:

–Me ha convencido usted y queda desde este momento oficialmente contratada para averiguar dónde se encuentra mi hija Alize.

–¿De modo que se trata de su hija?

Lucía suspiró, movió pacientemente la cabeza y contestó:

–Así es, amiga, así es: mi unique et enervante fille.

Habíamos concluido el almuerzo cuando el cielo empezó a encapotarse. Lucía me aconsejó tomar una copa en su casa y regresamos al coche, donde nos estaba esperando estoicamente el chófer. Salimos del campo de golf por la misma carretera por la que habíamos entrado, dejamos atrás una rotonda rodeada de pinos y nos adentramos en el barrio de Abantos. Fuimos subiendo por una calle empinada en la que crecían espléndidos tilos y nos detuvimos ante el muro de contención de una especie de jardín colgante que antecedía a una mansión ocre y blanca, más parecida a las que se veían por la costa Azul que por San Lorenzo de El Escorial.

Lucía empujó una pequeña puerta de hierro que se hallaba en una esquina del muro y fuimos subiendo las dos por unas escaleras hasta un amplio jardín de aspecto mediterráneo.

En el jardín nos recibió una muchacha eslava que nos abrió de par en par las puertas de la casa.

Ya en el salón, me senté en el sofá blanco que Lucía acababa de indicarme y deslicé la mirada por los objetos que nos rodeaban.

–Creo que ha llegado el momento de tomar un whisky. Juraría que no hay bebida mejor para dejarse llevar por esta luz tan venenosa, ¿no le parece a usted, amiga Blanc? –dijo mi anfitriona simulando una cercanía totalmente ficticia.

Asentí. Lucía me ofreció un cigarrillo pero adelanté la mano y le dije que sólo fumaba puros muy de vez en cuando.

–¿Es usted amante de los habanos?

–Digamos que amante ocasional. Lo heredé de mi padre, que sólo fuma dos puros a la semana. Yo también.

–¿Esta semana ha fumado alguno?

–No.

–Ayer me regalaron unos habanos excelentes. Cecile –dijo Lucía mirando a la muchacha, que acababa de servir dos whiskys–, trae la caja de Trinidad.

Volví a contemplar el salón: a mi izquierda se veía una biblioteca de caoba bien nutrida de libros antiguos y fotografías enmarcadas. Sobre la biblioteca, y como si representase una cierta idea del saber, destacaba un retrato al óleo de una dama del siglo XVIII que se parecía mucho a Lucía Valmorant, y algo más allá dos ángeles barrocos me miraban con severidad desde las sombras. Tras ellos, una escalera de poderosa y muy trabajada balaustrada ascendía hacia el primer piso, que se presentía fresco y rumoroso, seguramente rico en cuadros de diferentes épocas, camas faraónicas y visillos flotantes.

La muchacha no tardó en aparecer con una caja de lanceros de excelente aroma y mejor factura.

–¿Sabe?, yo también voy a fumarme un habano –dijo Lucía, dando por supuesto que iba a fumar con ella mi primer puro de la semana.

La señora Valmorant encendió el habano y dio una calada, luego sorbió con levedad el whisky y se quedó mirando el monasterio, en ese instante envuelto en un velo azulado. A la izquierda, las montañas proyectaban sus oscuras siluetas sobre las onduladas praderas del campo de golf, que por efecto de la perspectiva parecían perderse a lo lejos. De pronto Lucía se volvió hacia mí, esbozó una sonrisa ladeada que no le había visto hasta entonces y dijo:

–Antes de seguir le haré una pregunta mundana. ¿Le dice a usted algo la palabra «aristocracia»?

Sonreí levemente, como si la pregunta me hiciese gracia, y en realidad me la hacía. Pero pronto mi sonrisa se esfumó en beneficio de una expresión más neutra, similar a la que ella acababa de adoptar.

–Le he hecho una pregunta.

–Sí, lo sé.

–Veo que se resiste a contestar.

Volví a sonreír y dije:

–Creo que la aristocracia designa una forma de economía basada en la endogamia y también una forma de ser. Tengo la impresión de que empezó a decaer hace mucho tiempo y de que no es ni la sombra de lo que fue.

–Usted lo ha dicho. Mi madre aún tuvo la virtud de casarse con un verdadero aristócrata, juraría que con el último aristócrata, y se lo dice alguien que lo conoció de verdad. Pero yo me casé con un imbécil y un advenedizo, a pesar de su apellido flamboyant. ¿Y todo por qué? Porque me enamoré de sus ojos grises, sí, de los ojos grises de Adriano Urbach, del que me separé hace diez años. ¿Ha oído hablar de él?

–No.

–Pues no es un desconocido en este país. Con él tuve una hija, Alize, que siguiendo el tristísimo destino de la aristocracia moderna, continuó el descenso hacia la plebeyez total estudiando medicina y asumiendo una vida al estilo de la clase media.

–Debió de dolerle mucho su actitud –comenté con media sonrisa.

–No demasiado. Ya me he acostumbrado a la desaparición de la elegancia.

–¿Estudiar medicina no le parece elegante?

–No –dijo sin titubear–, ¿y a usted?

–Prefiero no opinar. ¿Alize es quizá una variante de Alicia? –pregunté desviando la conversación.

–Es Alicia en vasco. Su abuela paterna, que procede de Vizcaya, la empezó a llamar así cuando era niña y con ese nombre se ha quedado –contestó, para enseguida añadir–: Alize acabó medicina hace cinco años, y casi desde entonces ha estado trabajando en el hospital de El Escorial.

–¿Ya no?

–No. Hace tres meses que cerró su casa de Parquelagos y nadie la ha vuelto a ver.

Me incorporé y me fijé en una fotografía de la biblioteca en la que se veía en primer plano a una chica que podía ser Alize, y tras ella una casa junto a una laguna y una pasarela. Más allá del jardín de la casa se divisaba un rótulo. Tres patos volando enmarcaban un letrero en el que decía: PARQUELAGOS.

–¿Sabe si su hija tenía alguna razón para desaparecer? –pregunté.

–Eso tendrá que averiguarlo usted.

–Iré al hospital e indagaré entre las personas que trabajaban con ella.

–Me parece bien.

–¿Ha recibido alguna carta de ella desde su desaparición?

–Sí. Me mandó un mensaje a modo de telegrama en el que me comunicaba que había decidido cambiar de piel y que se iba de Madrid, si bien no me decía adónde ni por qué.

–¿Puedo ver ese mensaje?

–No.

–Y la casa de Parquelagos, ¿podré visitarla?

–No se lo aconsejo. Es una urbanización horrible. Además, no va a encontrar nada allí que le sirva como pista para saber dónde está.

–No la veo muy dispuesta a facilitarme el trabajo.

–¿Y por qué iba a hacerlo? No le pido que indague en el alma de mi hija, sólo le pido que averigüe dónde se encuentra y qué clase de vida está haciendo.

No me extrañaron sus escrúpulos. Estaba acostumbrada a trabajar para clientes que sólo emitían una parte mínima de lo que sabían, a menudo insuficiente para elaborar una estrategia, y también sabía que no convenía desmoralizarse por eso: formaba parte del sistema mental y moral de las personas, y con ello había que contar siempre.

–¿Puedo llevarme alguna fotografía de Alize?

–Llévese ésta –dijo Lucía extrayendo de su marco la fotografía que reposaba sobre el anaquel.

–Ha sido un placer conocerla, y dé por cierto que ya he empezado la investigación.

–Eso me ha parecido –musitó sonriente mientras introducía en el bolsillo superior de mi chaqueta un cheque y lo colocaba a modo de pañuelo–. ¿No quiere que Cecile la lleve en coche hasta el hotel?

–No, prefiero ir dando un paseo por San Lorenzo. Me sentará bien.

Lucía me acompañó hasta la puerta principal, que se hallaba en el flanco opuesto a la del muro de contención, y se despidió de mí con un apretón de manos.

Según me iba alejando de la casa, fui tomando conciencia de que el lugar en el que me hallaba era una sucesión de planos, como las gradas de un teatro griego, en torno al monasterio. Los planos conformaban un juego barroco que podía provocar cierta confusión. A veces no sabías en qué plano estabas, a veces el monasterio parecía estar suspendido en el aire, a veces sumergido. Y mientras me extraviaba voluntariamente por las diferentes gradas de piedra iba elaborando un retrato de mi cliente siguiendo el método cartesiano, y Descartes aconsejaba no aceptar nunca como verdad nada que no se conociera con evidencia. ¿Qué era lo que hasta entonces me parecía evidente? Sólo una cosa: Lucía Valmorant tenía bastante más dinero que yo, lo que me incitaba a suponer que tenía más cosas que ocultar que yo.

Una vez resuelto el misterio de las evidencias dividí el problema en partes, comenzando por lo más sencillo, y lo más sencillo atañía a la relación entre Lucía y Alize. Todo indicaba que no se llevaban bien, y por la forma en que la señora Valmorant hablaba de su hija estaba justificado pensar que en los últimos tiempos no se trataban.

Tampoco resultaba difícil advertir que Lucía Valmorant no se sentía a gusto en un mundo gobernado por la clase media, cuya estética le parecía hiriente y despreciable. Aborrecía el simulacro del lujo y sólo creía en el lujo verdadero, de alguna manera representado por su difunto padre y en poca medida por su ex marido.

También parecía fácil deducir que Lucía se entendía bien con las mujeres observadoras y discretas, con las que mantenía una especie de conversación intelectual basada en la mirada, y que apreciaba el buen gusto en el vestir y la elegancia en el ademán.

Lucía era orgullosa, eso también resultaba claro, si bien todo indicaba que, como en la mayoría de las personas proclives a cultivar la soberbia y hacer ostentación de ella, podía tratarse de un orgullo gravemente herido.

Ya creía haber finalizado el análisis cuando me sobrevino una última certeza: Lucía Valmorant ocultaba un gran secreto.

No niego que tal aseveración era entonces muy arriesgada, y no en vano apareció en mi mente sin ninguna justificación, pero es que no he dicho que al método cartesiano le solía añadir el delirio razonado y la intuición.

2

Esa noche estuve tomando un café en el bar del hotel, y como siempre que cometía esa estupidez, dormí mal y tuve pesadillas.

Me desperté tres veces, la tercera a las seis de la mañana, momento en que decidí entretener mi insomnio mirando la fotografía de Alize.

Era morena, de cabellos muy negros, largos y brillantes. En la fotografía parecían húmedos. Ojos igualmente negros e intensos, cejas negras y pronunciadas, boca frutal y bien dibujada, nariz algo afilada, al estilo francés... En la instantánea llevaba una camiseta y una chaqueta blanca cruzada, de aspecto masculino. Parecía una mujer muy inteligente y de una extraña sensibilidad. Su rostro firme y equilibrado, sus pómulos y la densidad de su mirada certificaban una especie de fortaleza interior, que podía ser bien o mal utilizada, aunque cierta melancolía en la expresión podía sugerir que se trataba de una mujer herida como su madre, pero ¿de qué y hasta qué punto?, me pregunté antes de volverme a dormir. Soñé con espacios amplios y desolados que evocaban los pasillos de un balneario de los Pirineos en el que había estado de niña con mis padres, y donde un amigo de mi padre había intentado abusar de mí, y con los laberintos de piedra de San Lorenzo de El Escorial. Al final del sueño yo recorría una interminable galería llena de puertas. De una de ellas surgía Alize Urbach y gritaba: